Вяткин Б.А. Роль темперамента в спортивной деятельности

Подождите немного. Документ загружается.

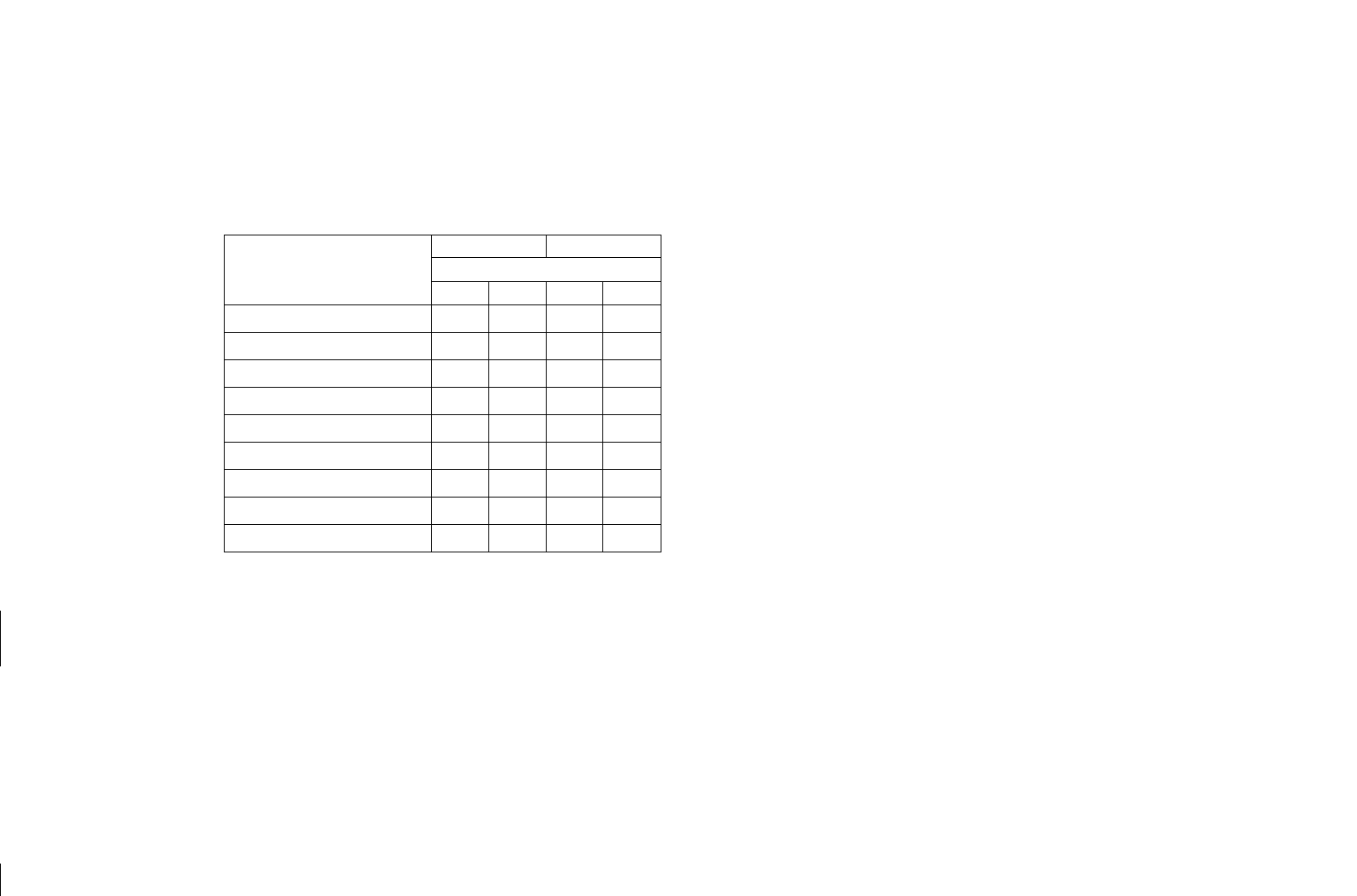

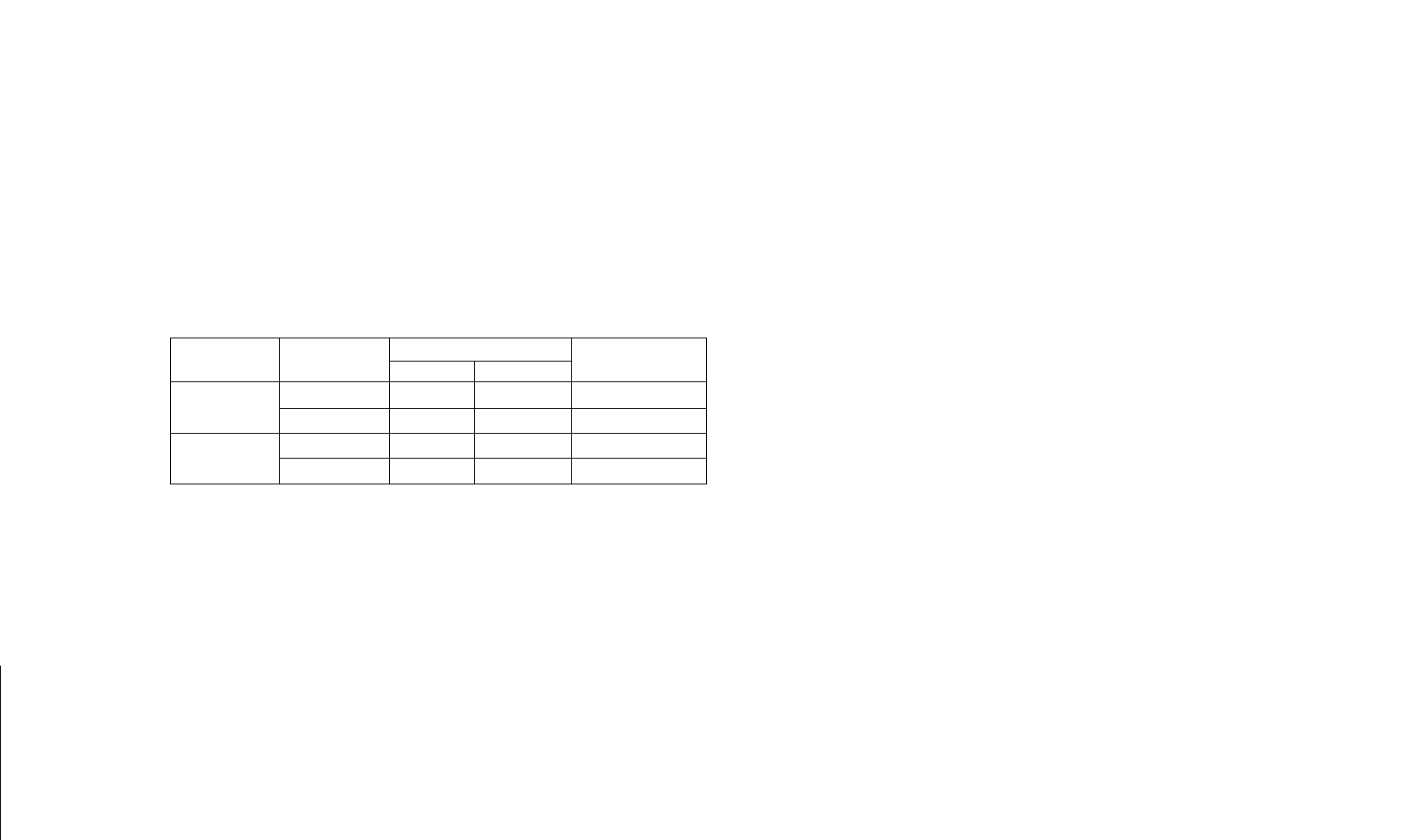

Т а б л и ц а 2

Итоговые данные факторного анализа

Переменные

Тренировка Соревнования

факторы

I II I II

Тревожность 0,63 -0,13 0,04 0,81

Импульсивность 0,24 0,53 -0,02 0,27

Эмоциональная возбудимость

0,68 -0,04 -0,28 0,80

Эмоциональная устойчивость

-0,26 -0,53 0,40 -0,02

Ригидность

0,01 0,16 -0,07 0,38

Экстраверсия — интроверсия -0,51 -0,10 0,17 0,19

Тремор 0,65 0,06 0,71 0,39

Равновесие 0,07 -0,30 0,79 0,25

Оценка за выполнение упражнения 0,16 0,01 0,13 -0,68

Из таблицы видно, что в условиях тренировки, как и в условиях

соревнований, действуют два фактора. В тренировочных условиях все показатели

свойств темперамента распределились по двум группам (факторам). Ни в- одну из

них не вошли показатели оценки выполнения упражнения. На основании этого

можно говорить, что имеются две группы, вероятно, независимых друг от друга

свойств темперамента (в одну входят тревожность, эмоциональная возбудимость

и интроверсия; в другую — импульсивность и эмоциональная неустойчивость).

Обе эти комбинации свойств темперамента в условиях тренировки не

предопределяют уровня достижений спортсменок, хотя, быть может, и влияют на

способы выполнения действий и поведения гимнасток.

Для условий соревнований факторный анализ имеет иной характер. Как

видим, в первый фактор вошли показатели тремора и ошибок в сохранении

равновесия, т. е. показатели эмоционального состояния спортсменок. Во второй

фактор вошли показатели тревожности, эмоциональной возбудимости и

результата спортсменок в соревнованиях (с отрицательным знаком), что говорит о

невысоком уровне достижений в соревнованиях высокотревожных и

эмоционально возбудимых спортсменок.

Налицо изменение свойств темперамента под влиянием соревновательной

ситуации: в факторах исчезли показатели свойств импульсивности и

эмоциональной неустойчивости, но значительно «потяжелели» показатели

тревожности и эмоциональной возбудимости. Таким образом, проявилась

зависимость первого рода — ослабление одних и усиление других свойств

темперамента под влиянием психологических условий деятельности. Тревожность

и эмоциональная возбудимость в данных условиях оказывают в отличие от

предыдущих условий уже отрицательное влияние на результат спортсменок в

соревнованиях. На основании этих данных можно говорить и о наличии

зависимости второго рода — влиянии темперамента на успешность деятельности в

соответствии с ее условиями.

Изучалась также динамика сосредоточенности внимания перед

непосредственным выполнением упражнения на снарядах у гимнастов с

различными свойствами темперамента в аналогичных условиях (А. Н. Капустин,

1970, 1973). Обнаружено, что такие свойства, как тревожность, импульсивность,

эмоциональная возбудимость и эмоциональная устойчивость, влияют на время

сосредоточения внимания у гимнастов в условиях соревнований иначе, чем в

условиях тренировок, увеличивая его у одних спортсменов и сокращая у других.

При этом динамика времени сосредоточения внимания у гимнастов в различных

условиях деятельности обусловлена не только разными свойствами темперамента,

но и разницей в степени выраженности некоторых из них. Так, у гимнастов с

полярным проявлением импульсивности и эмоциональной возбудимости

длительность внимания в тренировочных условиях различается на высоком

уровне значимости; у гимнастов с полярным проявлением тревожности и

ригидности — она почти одна и та же. В условиях соревнований у всех гимнастов

с полярными проявлениями исследуемых свойств (за исключением ригидности)

длительность сосредоточения внимания статистически значимым образом

различается. Различным образом изменяется она у всех испытуемых и в условиях

соревнований по сравнению с тренировкой (кроме ригидных — неригидных).

Оказалось, что спортсмены, уменьшающие время сосредоточения внимания в

соревнованиях по сравнению с тем, которое присуще им в условиях тренировки

(тревожные, эмоционально возбудимые, импульсивные), часто допускают срывы

в соревнованиях. Иногда отличные выступления на отдельных снарядах

чередуются у них с неудачами на других. Гимнасты с противоположными

свойствами темперамента, которые длительность сосредоточения внимания в

соревнованиях почти не изменяли (по сравнению с тренировками), выступали на

11

соревнованиях, как правило, стабильно.

Следует отметить, что лица с противоположными свойствами нервной

системы и темперамента могут достигнуть одинаковых успехов в спорте за счет

преимуществ тех или других качественных особенностей деятельности. Об этом

говорят данные, полученные многими исследователями в разных видах спорта (Б.

В. Суслов, 1970, 1972; А. Л. Вайнштейн и В. П. Жур, 1970; В. М. Шадрин, 1967).

Таким образом, самые различные свойства типа нервной системы, равно

как и свойства темперамента, при одинаковой степени совершенства в

деятельности определяют индивидуальное своеобразие ее динамической стороны.

Это, безусловно, позволяет спортсменам с различными свойствами (независимо от

степени выраженности этих свойств и требований деятельности) использовать для

достижения успеха какие-то отдельные качества своего темперамента.

ТЕМПЕРАМЕНТ И ДИНАМИКА СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Темперамент и продуктивность деятельности. Среди субъективных

факторов, определяющих работоспособность (продуктивность деятельности)

человека, ведущая роль принадлежит силе нервной системы относительно

возбуждения — она выше у лиц с сильной и ниже у лиц со слабой нервной

системой и соответствующих типов темперамента. От темперамента зависит не

только общая работоспособность спортсмена, но и ее динамика.

Так, Л. Ф. Егупов (1967) исследовал работоспособность и особенности

волевой регуляции движений у спортсменов с сильной и слабой нервной системой.

В опытах с физической работой на пальцевом эргометре в самом быстром для

каждого человека темпе и до полного утомления им обнаружено, что спортсмены

слабого типа нервной системы способны выдерживать интенсивную физическую

нагрузку на уровне, иногда превосходящем работоспособность спортсменов

сильного типа. Особенностью такой работы «слабых» является то, что они

работают с очень высокой интенсивностью с самого начала (превосходя на этом

этапе лиц с сильной нервной системой), что позволяет им выполнять в конечном

счете такой же объем работы, как й «сильным». Однако «слабые» быстрее

выдыхаются, чем «сильные». Следовательно, тип нервной системы, определяя

динамику работоспособности, позволяет лицам со слабой нервной системой в

определенных условиях достигнуть таких же результатов, что и «сильным», за

счет большой реактивности.

Темперамент и динамика деятельности в циклических видах спорта.

Свойства нервной системы и темперамента существенно влияют на динамику

деятельности в спорте. Они определяют и такую важную для циклических видов

спорта (стайерский бег, лыжный и конькобежный спорт, плавание, гребля и т. п.)

сторону деятельности, как распределение сил на дистанции. Изучение

особенностей прохождения дистанции в лыжных гонках в связи с различиями

спортсменов по уравновешенности и подвижности нервных процессов показало,

что гонщики неуравновешенного типа (с преобладанием процесса возбуждения),

как правило, чрезмерно быстро начинают гонку, особенно в состоянии высокого

нервно-психического напряжения. То же самое происходит с ними и на подъемах.

Мгновенно взрываясь, они расходуют большую часть сил на начало подъема.

Для уравновешенных и инертных лыжников характерно ровное

прохождение всей дистанции и неумение в нужный момент увеличить скорость.

Обнаружено также, что инертные лыжники в ходе гонки, несмотря на то, что

изменяется профиль дистанции и необходимо переключиться на другой, более

эффективный способ передвижения, не могут быстро перестроиться и продолжают

еще некоторое время идти прежним, уже менее эффективным ходом (Б. А. Вяткин,

А. Е. Кондаков, Б. С. Валуев, 1966).

ТЕМПЕРАМЕНТ И ОБУЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯМ

Темперамент и динамика формирования двигательных навыков в

различных условиях. Исследованиями установлено, что свойства темперамента не

предопределяют в целом успешность процесса обучения, однако оказывают

существенное влияние на его динамику. Об этом говорят следующие факты.

А. В. Родионов (1965) исследовал индивидуальные особенности

образования и перестройки динамического стереотипа у фехтовальщиков —

мастеров спорта и перворазрядников. Им обнаружено, что при одинаковом

конечном результате выработки и перестройки стереотипа спортсмены в

зависимости от своих типологических особенностей нервной системы идут к нему

разными путями — чем инертнее нервная система, тем позже начинается

перестройка стереотипа в ходе спортивной борьбы, но тем больше величина ее

ускорения в конечной стадии. Аналогичные данные получили и другие

исследователи (И. В, Кузнецов, 1970; В. П. Мерлинкин, 1967).

В начале этой главы (см. стр. 29—33) говорилось, что особенности

темперамента по-разному влияют на деятельность в спорте в условиях тренировок

и соревнований. Справедливо ли это положение и для обучения движениям?

Обратимся к фактам.

Исследовались особенности динамики формирования навыка метания в

цель в условиях тренировки и соревнований в связи с различиями по силе нервной

системы относительно возбуждения у учащихся ДЮСШ (отделение легкой

атлетики) в возрасте 15— 16 лет (Б. А. Вяткин и И. В. Егоров, 1968). Изучалась

12

динамика формирования двигательных навыков в метании теннисного мяча в

цель и в набрасывании колец на стержень. Разные по структуре движения были

избраны в целях избежания возможного переноса навыков. Как в первом, так и во

втором случаях испытуемые совершали 50 бросков (5 серий по 10 бросков подряд)

на одном занятии (всего их было 8). Обучение метанию мяча проводилось в

условиях обычной тренировки, а обучение набрасыванию колец на стержень —

только в условиях соревнований между группами занимающихся. После пяти

дней занятий подряд был сделан перерыв на 5 дней для исследования влияния

перерыва в ходе упражнения на эффективность дальнейшего процесса обучения.

В качестве показателя, характеризующего ход образования навыка, брались

результаты в конкретном упражнении на каждом занятии (количество попаданий

в среднем из 10 каждого испытуемого уровню (исходный уровень у каждого из

них взят за 100%).

Как показали результаты исследования, в тренировочных условиях

формирование навыка идет неодинаково у лиц с сильной и слабой нервной

системой. В условиях тренировки обучение «слабых» осуществляется более

успешно, чем «сильных», вплоть до питого дня занятий, на котором различия в

скорости обучения между ними становятся незначимыми. Перерыв в ходе

обучения (между 5 и 6 днями занятий) вызывает у «слабых» ускорение обучения

(р<0,001), а у «сильных, наоборот, значимое ухудшение (р<0,01). В условиях

соревнований динамика формирования навыка у испытуемых имела иной

хараткер: «сильные» от начала до конца превосходили «слабых» в успешности

обучения, хотя перерыв в занятиях (между 5 и 6 днями), как и прежде, вызвал у

«слабых» явление моторной реминисцепции (улучшение деятельности после

периода отдыха) и значительное ухудшение у «сильных». Следовательно,

особенности темперамента в различных условиях по-разному соотносятся с

динамикой формирования двигательных навыков.

Темперамент и эффективность различных методов и приемов обучения.

Если у лиц со слабой нервной системой, в отличие от лиц сильного типа, перерыв в

ходе выполнения упражнений вызывает явление моторной реминисцепции, то

можно предположить, что влияние двух различных методов обучения

(распределенного и концентрированного) будет оказывать неодинаковый эффект

на обучаемость лиц с разными свойствами типа нервной системы. В 1969 г. А. А.

Менг исследовал эффективность этих методов при обучении метанию мяча в цель

лиц с сильной и слабой нервной системой. Испытуемые — учащиеся VII класса

одной из школ г. Перми (всего 38 человек). Исследование проводилось

непосредственно на уроках физической культуры. Каждый ученик в общей

сложности выполнял 300 бросков мяча в цель — по 150 бросков на каждом из

двух занятий при концентрированном методе и по 30 бросков на каждом из 10

занятий при распределенном методе (при условии, что во всех случаях ученик за

один подход совершал десять бросков подряд). Обнаружено, что при

концентрированном методе обучения конечный результат «сильных» на 19% выше

исходного, а конечный результат «слабых» остается на прежнем уровне. При

распределенном методе обучения, наоборот, конечный результат «сильных» не

отличается значимым образом от исходного, а «слабые» улучшают свой

первоначальный результат к концу обучения на 50%.

Таким образом, высказанное предположение о различной эффективности

методов обучения в зависимости от типологических свойств нервной системы

получило экспериментальное подтверждение.

Г л а в а IV.

ТЕМПЕРАМЕНТ И МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПОРТЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦИИ В СПОРТИВНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Понятие о мотивах деятельности. Мотив (от фр. motif — побуждение) —

это побуждение к деятельности, направленное на удовлетворение определенной

потребности. В мотивах деятельности выражается отношение человека к

предметам и явлениям действительности. Это отношение имеет либо

положительное направление (человек хочет приблизиться к какому-либо

предмету, овладеть им, воспользоваться им), либо отрицательное (человек

стремится избежать чего-то, защититься от него).

Мотивы отличаются друг от друга видом потребности, формами (интересы,

убеждение, стремление и т. п.), степенью осознанности, конкретным содержанием

деятельности, в которой они реализуются. В сложных видах деятельности, как

правило, действует не один, а целый комплекс одновременно взаимодействующих

мотивов.

Мотивация — это своеобразный энергетический заряд, определяющий

активность деятельности человека. В отечественной психологии проблема

мотивации как побуждения к деятельности, обусловливающего ее качественный и

количественный уровень, рассматривается с позиций философии марксизма.

Общепринятым является признание того, что характер мотивации человека в

отличие от животного имеет свои специфические особенности, определяемые

общественной организацией человеческой деятельности (С. Л. Рубинштейн, 1957;

А. Н. Леонтьев, 1965; А. В. Петровский, 1970; В. С. Мерлин, 1971).

Мотивация в спортивной деятельности. В советской психологии

физического воспитания и спорта мотивация деятельности достаточно изучена.

Наиболее глубоко она исследована А. Ц. Пуни и его сотрудниками. А. Ц. Пуни

13

(1959) определяет мотивацию в спорте как внутреннюю побудительную силу,

порождаемую объективными причинами и сообщающую человеку энергию в его

стремлении к достижению поставленной цели. С различными мотивами, по его

мнению, связана большая или меньшая успешность деятельности и тем в большей

степени, чем выше общественная значимость мотивов. А. Ц. Пуни и его

сотрудники показали, как идет развитие мотивов спортивной деятельности — от

первичного приобщения человека к занятиям физической культурой до

достижения зрелого спортивного мастерства. Они экспериментально доказали,

что мотивы, связанные с личным соревнованием или соревнованием за коллектив,

стимулируют моторную, интеллектуальную, волевую активность спортсмена,

способствуя достижению высокого результата в соревнованиях.

Физиологическим механизмом этого эффекта, по их мнению, является повышение

возбудимости коры головного мозга.

Подобная закономерность неоднократно подтверждена. Исследования

других ученых убедительно доказывают, что мотивация соревнований, как

правило, действует стимулирующе на продуктивность различных видов

двигательной деятельности (Н. Р. Богуш, 3960; Л. Н. Валигура, 1962; Г. М. Двали,

1963; А. В. Ильин, 1960; И. М. Онищенко, 1958; С. М. Оя, 1973; Ю. Ю. Палайма,

1966; О. А. Черникова, 1962, и др). Почти все исследователи отмечают, что в

условиях соревнований мотивация отличается большей активностью, чем в

условиях тренировки, так как в них проявляется специфическая для спортсмена

потребность достижения высоких результатов (стать первым, занять призовое

место, попасть в команду и т. д.).

ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ И ТЕМПЕРАМЕНТА НА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СПОРТЕ

Темперамент и активность мотивации. Содержательная сторона

мотивации не зависит от темперамента, как не зависит от него социальная

ценность личности. Однако формально динамическая сторона мотивации

определенным образом связана с темпераментом. Так, Е. А. Калининым (1973)

обнаружена достоверная положительная корреляция между показателями силы

мотива и тревожности (г = 0,590 в группе мужчин; г = 0,622 в группе женщин), что

говорит о наличии предрасположенности высокотревожных спортсменов к более

интенсивному стремлению, к эффективному завершению деятельности.

Влияние темперамента на динамику мотивации проявляется также в том,

что темперамент определяет характер (направление и степень) влияния

мотивации на различные стороны деятельности в спорте.

Впервые вопрос о взаимном влиянии темперамента и мотивации на

моторику был поставлен и экспериментально решен автором в 1964 г. До этого в

психологии, педагогике, теории физического воспитания предполагалось, что

эффективность деятельности в спорте зависит от двух взаимно исключающих

факторов: либо от активности мотивов (одна точка зрения), либо

преимущественно от особенностей типа нервной системы и темперамента

(противоположная точка зрения).

Автору удалось показать, что мотивация одинаковой силы, вызывая у лиц

с сильной и слабой относительно возбуждения нервной системой различные

психические состояния, по-разному влияет на проявление качественных

особенностей двигательной деятельности этих лиц. Суть данного исследования в

следующем. У группы учащихся IX класса, диагностированных по силе нервной

системы на две группы («сильные» и «слабые»), изучалось влияние

соревновательно-игровой мотивации на различные качественные особенности

двигательной деятельности (быстроту, ловкость, статическую выносливость).

Было обнаружено, что у учеников слабого типа нервной системы в более

высокомотивированной деятельности (подвижные игры типа соревнований-

эстафет) показатели двигательных качеств ухудшались и возрастала их

вариативность, а у учеников сильного типа — улучшались и становились более

стабильными.

Для определения зависимости изменения двигательных качеств в игре-

соревновании (по сравнению с тренировкой) от силы нервной системы были

высчитаны коэффициенты корреляции между соответствующими показателями.

Оказалось, что между показателями силы нервной системы и степени улучшения

показателей движений в игре по сравнению с тренировкой имеется достоверная

положительная корреляция. Значит, чем сильнее нервная система, тем в большей

степени сказывается положительное влияние активности мотивации, и, наоборот,

чем слабее нервная система, тем больше ее отрицательное влияние на

двигательные качества.

Факты подобного рода в дальнейшем были получены Б. А. Вяткиным и

И. В. Егоровым (1968) при изучении влияния активности мотивации на

формирование двигательных навыков у учащихся ДЮСШ по легкой атлетике (см.

стр. 36). Поскольку в обоих случаях условия деятельности (тренировка и игра-

соревнование) отличались только активностью мотивации испытуемых, можно

предположить, что на моторику лиц с различной силой нервной системы влияет не

сама ситуация игры-соревнования, а активность мотивации, связанная с разной

степенью нервно-психического напряжения у этих лиц.

Чем это объяснить? Почему игровые и соревновательно-игровые мотивы

положительно влияют на проявление двигательных качеств и обучаемость

физическим упражнениям учащихся с сильной нервной системой и отрицательно

на учащихся со слабой нервной системой?

14

Можно предположить, что это связано с более высокой степенью нервно-

психического напряжения, которое возникает при повышении активности

мотивации у учащихся со слабой нервной системой по сравнению с учащимися с

сильной нервной системой. Оно вызывает у них торможение в коре головного

мозга, что препятствует упрочению условнорефлекторных связей и проявляется в

снижении эффективности двигательной деятельности.

У лиц с сильной и слабой нервной системой возникают доминанты с

различной степенью лабильности нервных процессов. У «сильных» (по сравнению

со «слабыми») доминанта характеризуется высокой лабильностью, и поэтому

отличается большей устойчивостью и более высоким уровнем активности.

Психологически ей соответствует оптимальный уровень нервно-психического

напряжения, что и является причиной улучшения двигательных актов этих лиц при

большой активности мотива. Доминанта «слабых» благодаря относительно

меньшей лабильности отличается неустойчивостью и легко переходит в состояние

торможения. Психологически ей соответствует пессимум нервно-психического

напряжения, что и является причиной ухудшения двигательных актов у этих лиц

при более активной мотивации.

Частичным доказательством того, что у лиц со слабой нервной системой

при усилении мотива возникает состояние нервно-психического напряжения

большей степени, чем у лиц с сильной нервной системой, являются данные

словесного отчета испытуемых об эмоциональном состоянии в игре-соревновании

(табл. 3). Данные, представленные в таблице, показывают, что интересная,

увлекательная, подвижная игра обычно вызывает у «слабых» неуверенность,

тревогу, боязнь проиграть, повышенную ответственность, волнение, тогда как у

«сильных», наоборот,— уверенность, прилив сил, желание бороться за высокий

результат.

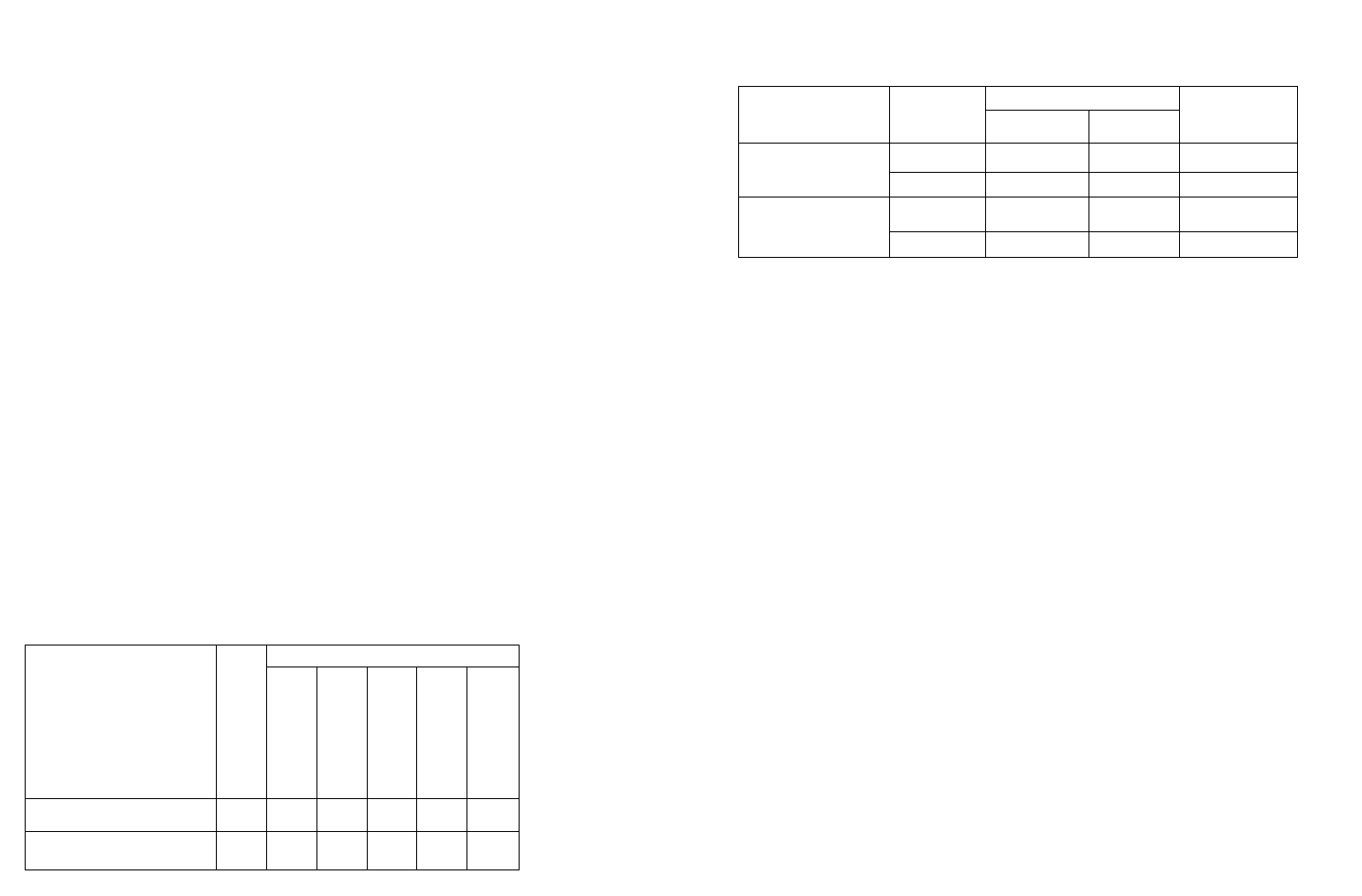

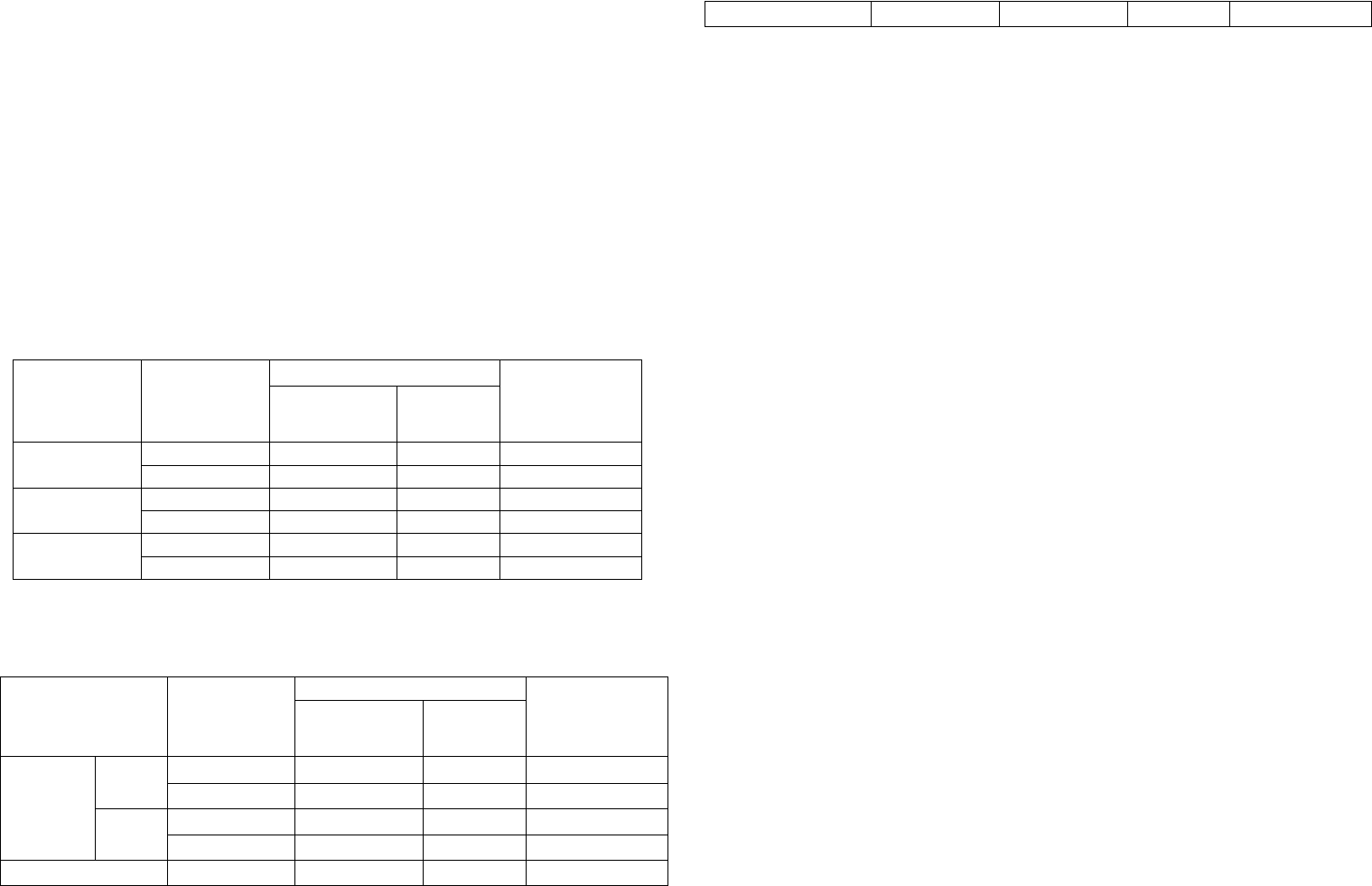

Т а б л и ц а 3

Субъективные показатели эмоционального состояния испытуемых в игре-

соревновании (Б. А. Вяткин, 1964)

Характеристика

нервной системы

Количествоиспытуемых

Ответы испытуемых

Игра интересует

Спокоен, уверен всебе

возбужденнезначительно

возбуждензначительно

Очень возбужден,

не уверен в себе

Сильная 21 21 4 12 2 3

Слабая 8 8 - 2 4 2

Т а б л и ц а 4

Влияние соревновательной мотивации на скорость и точность движений

фехтовальщиков с сильной и слабой нервной системой

(Б. В. Суслов, 1969)

Показатели

Характеристика

нервной

системы

Мотивы

Достоверность

различий

тренировки соревнования

Скорость движений

(в 0,001 сек.)

Сильная 420 307 Р < 0,001

Слабая 426

345

Р< 0,001

Точность движений

(в очках)

Сильная 53,1

60

Р< 0,01

Слабая 60 51,4 Р < 0,05

Следовательно, влияние мотивации на развитие и проявление

двигательных качеств и формирование двигательных навыков зависит от

основного типологического свойства нервной системы — силы возбудительного

процесса.

Б. В. Суслов, изучая влияние тренировочной и соревновательной

мотивации на скорость и точность боевого движения фехтовальщиков, также

обнаружил различия во влиянии мотивов соревнования в зависимости от силы

или слабости нервной системы (табл. 4).

Как видно из таблицы, повышение активности мотивации способствует

ускорению движений у фехтовальщиков независимо от силы нервной системы.

Точность же движений при повышении активности мотивации зависит от силы

нервной системы: у «сильных» она повышается, а у «слабых» снижается.

Таким образом, можно сделать вывод, что игровая и соревновательная

формы проведения уроков и тренировочных занятий не одинаково эффективны

для всех занимающихся. Они не позволяют лицам со слабой нервной системой

максимально проявлять, а следовательно, и совершенствовать свои двигательные

возможности. Поэтому очевидно, что применение подвижных игр с целью

развития, например, двигательных качеств должно быть индивидуализировано в

зависимости от силы нервной системы. На занятиях с учащимися со слабой

нервной системой нужно избегать таких ситуаций, в которых неизбежно

непосредственное соприкосновение с противником, единоборство двух игроков.

Этих учащихся не следует ставить на самые ответственные места в команде или

вводить в игру в момент, когда борьба достигла кульминации, страсти накалены

до предела и результат каждого спортсмена может существенным образом

изменить соотношение сил. Обучая школьников со слабой нервной системой в

этих условиях, нужно, видимо, акцентировать основное внимание не на

результатах, а на ходе игры (соревнования). В процессе игры и соревнования надо

предлагать таким ученикам различные задания (например, во время бега следить

за постановкой стопы), чтобы отвлечь от борьбы и тем самым предупредить

15

чрезмерное возбуждение.

Активизируя игрой мотивацию всего класса или учебной группы в целом,

в то же время нужно помогать таким занимающимся советом, одобрением, гасить у

них чувство тревоги, чрезмерной ответственности за свои действия,

стимулировать уверенность в своих силах.

Темперамент и педагогические воздействия. Известно, что наиболее

распространенными методами вызова и усиления мотивации в педагогической

практике, которыми широко пользуются школьные учителя, преподаватели

средних и высших учебных заведений, тренеры, являются похвала и порицание

(словесные), а также оценка деятельности. Исследования показывают, что

эффективность подобных воздействий по отношению к конкретным лицам

обусловлена индивидуальными различиями в свойствах темперамента. Так, В. В.

Маркелов (1970) изучал влияние данных форм педагогического воздействия на

динамику формирования навыка метания теннисного мяча в цель в зависимости

от силы нервной системы относительно возбуждения и уравновешенности

нервных процессов по силе. Обнаружено, что формирование навыка у

испытуемых различных типологических групп идет по-разному. Так, похвала в

целом способствует формированию навыка у всех испытуемых, но более

положительное влияние она оказывает на обучаемость «сильных» и

неуравновешенных. Порицание также действует неоднозначно на обучаемость

разных групп испытуемых: наиболее эффективно его положительное действие для

«сильных» и неуравновешенных, наименее —для уравновешенных и «слабых».

Ожидание оценки за выполнение упражнения наиболее эффективно для лиц со

слабой нервной системой и уравновешенных, менее эффективно для «сильных» и

неуравновешенных.

Таким образом, можно говорить о том, что темперамент является тем

фактором спортивной деятельности, который определяет индивидуальный

характер эффективности различных методов и приемов педагогического

воздействия по отношению к каждому человеку в отдельности. Видимо,

темперамент, образуя своеобразную почву, на которую падают внешние

воздействия, является причиной того, что однородные педагогические воздействия,

применяемые к разным лицам, приводят к различным результатам, а разные

формы педагогического воздействия приводят к одинаковым результатам.

Следовательно, чтобы в процессе обучения или тренировки, в процессе

подготовки к соревнованиям или непосредственно в ходе их привести к одинаково

высокому уровню деятельности разных лиц, требуются разные педагогические

воздействия для каждого из них в зависимости от особенностей темперамента.

Г л а в а V.

ТЕМПЕРАМЕНТ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО

СТРЕССА И ИХ СВЯЗЬ С ТЕМПЕРАМЕНТОМ

Понятие о стрессе. Слово «стресс" в переводе с английского (stress)

означает «напряжете». Основоположником учения о стрессе является канадский

ученый Г. Селье. Он рассматривал стресс как состояние неспецифического

напряжения в живом организме, вызванное любым внешним повреждающим

фактором (стрессором), независимо от его природы (физической, химической,

биологической и т. п.). На воздействие разного рода (например, холод, страх,

усталость, введение фармакологических веществ и гормонов и т. п.) Организм

отвечает не только местной защитной реакцией, но и общей реакцией

физиологического механизма независимо от того, какой именно раздражитель

действует в этот момент на организм.

Действие стрессора повышает активность ряда желез внутренней

секреции. Борьба защитных сил с болезнетворными агентами вызывает

напряжение организма, что мобилизует его силы и заставляет искать пути

приспособления к опасности. В этом (по Селье) и заключается основное

биологическое значение стресса.

Г. Селье выделял три стадии проявления стресса: тревога, резистентность

и истощение. Начало стресса рассматривается как сигнал к мобилизации. Это

шоковая стадия. Ее основные симптомы — понижение мышечного тонуса и

температуры. Вторая стадия характеризуется мобилизацией защитных сил

организма и их сопротивлением вредоносному воздействию. Если действие

стрессора продолжается, то наступает третья стадия — усиливается истощение и

упадок сил, организм утрачивает способность адаптироваться к условиям

существования. Г. Селье определил также характерные специфические изменения,

происходящие в организме в состоянии стресса. Важнейшую роль в проявлении

стресса он отводил гормонам.

Долгое время считалось, что стресс всегда отрицателен, что его вызывают

только лишь негативные факторы. Однако многочисленные исследования

последнего десятилетия показали, что механизм стресса может прийти в действие

не только под влиянием вредоносных факторов. Поэтому в современной

формулировке стресс определяется как неспецифическая реакция организма на

любое воздействие, оказываемое на него. В зависимости от характера влияния на

организм стресс подразделяют на дистресс (действующий отрицательно) и

эвстресс (действующий положительно).

Стресс (по Селье) понимался как совокупность множества

физиологических реакций, выполняющих адаптационную функцию и

характеризующих целостное физиологическое состояние организма. По мере того

как понятие стресса внедрялось в психологические исследования (в том числе и в

области спортивной деятельности), оно приобретало все более аналитический

характер. Стресс стали понимать как состояние, обусловленное каким-то одним

психологическим фактором (например, ситуационным, эмоциональным и т. п.).

Первоначальная концепция об общих закономерностях стресса была вытеснена

16

представлением о множестве разновидностей стресса в зависимости от

вызывающих его условий и от деятельности, в которой он проявляется. Так

появились исследования стресса эмоционального, физического,

интеллектуального, смешанного, социального и др.

Для того чтобы раскрыть некоторые общие закономерности стресса в

целостной психической деятельности, необходимо преодолеть этот односторонний

аналитический подход и исходить из интегральной характеристики стресса как

психофизиологического состояния. При таком подходе обнаруживается, что

состояние стресса определяется несколькими системами условий различного

иерархического уровня. Первый и наиболее высокий уровень — мотивы и

отношения личности, второй — нейро- и психодинамические свойства индивидуума,

третий — собственно психофизиологическое состояние (Б. А. Вяткин, В. С.

Мерлин, 1975).

Стресс следует понимать как целостное интегральное состояние

личности, возникающее в трудной ситуации и связанное с высокоактивным

отношением к выполняемой деятельности. Это состояние характеризуется

сознательной ответственностью человека и сопровождается неспецифическими

вегетативными и эмоциональными изменениями (которые возможны и вне

стресса), выражается как в положительных, так и в отрицательных сдвигах в

деятельности, динамика которых обусловлена свойствами общего типа нервной

системы и темперамента, а также характером функциональной взаимосвязи

между свойствами последнего (Б. А. Вяткин, 1975).

Проблема стресса в настоящее время является одной из актуальнейших в

спортивной психологии. Ведь деятельность спортсмена протекает в

экстремальных условиях тренировки и соревнования. Поэтому правомерно

утверждение, что «ценность» спортсмена в значительной мере определяется его

толерантностью (терпимостью) к стрессу, т. е. уровнем достижений, которого он

способен добиться в условиях стресса, напряженной соревновательной борьбы.

Эта способность зависит от целого ряда факторов, в том числе от свойств нервной

системы и темперамента, которые оказывают влияние на психологические

проявления стресса и тем самым в значительной степени определяют его генез и

динамику. Рассмотрим, как свойства нервной системы влияют на такие факторы

стресса, как трудность, антиципация (предвосхищение) угрозы и активность

мотивации.

Фактор трудности. Трудность, как известно, является одним из

обязательных условий, определяющих возникновение стресса (В. С. Мерлин,

1971). Это подтверждается иследованиями влияния стресса, вызванного

возвращением объективной трудности задания, на латентное (скрытое) время

простой двигательной реакции и максимальную частоту движения —теппинг-тест

(Б. А. Вяткин, 1974).

Во время эксперимента испытуемый находился в звукоизолированной

камере. Латентное время простой двигательной реакции на звуковой

раздражитель регистрировалось электронным секундомером с точностью до 0,001

сек. Раздражители с интервалом в 17 сек. и предупредительный сигнал

«Внимание!» за 1,5 сек. до включения раздражителя подавались автоматически 20

раз. Высчитывалось среднее время реакции и его вариативность. Максимальная

частота движений (теппинг-тест) фиксировалась за 10 сек. Индикатором стресса

служили показатели измерения тремора свободно опущенной руки (частота и

амплитуда).

Процедура опыта заключалась в следующем. Испытуемый приглашался

на психофизиологическое обследование, направленное на изучение ряда важных

профессиональных качеств (особенностей психомоторики, эмоционально-волевой

сферы и т. п.). После адаптации к условиям лабораторного эксперимента ему

предлагалось как можно быстрее реагировать на серию звуковых раздражителей и

в предельно быстром темпе «отстучать» на телеграфном ключе. После 4— 5-

минутного отдыха испытуемый вновь выполнял эти же задания, но с инструкцией

перекрыть только что полученные результаты (добиться личного рекорда) путем

предельной мобилизации, волевого усилия, т. е. повышалась трудность

выполнения задания. Испытуемыми были спортсмены разной квалификации (от II

спортивного разряда до мастера спорта СССР), предварительно

диагностированные по силе нервной системы.

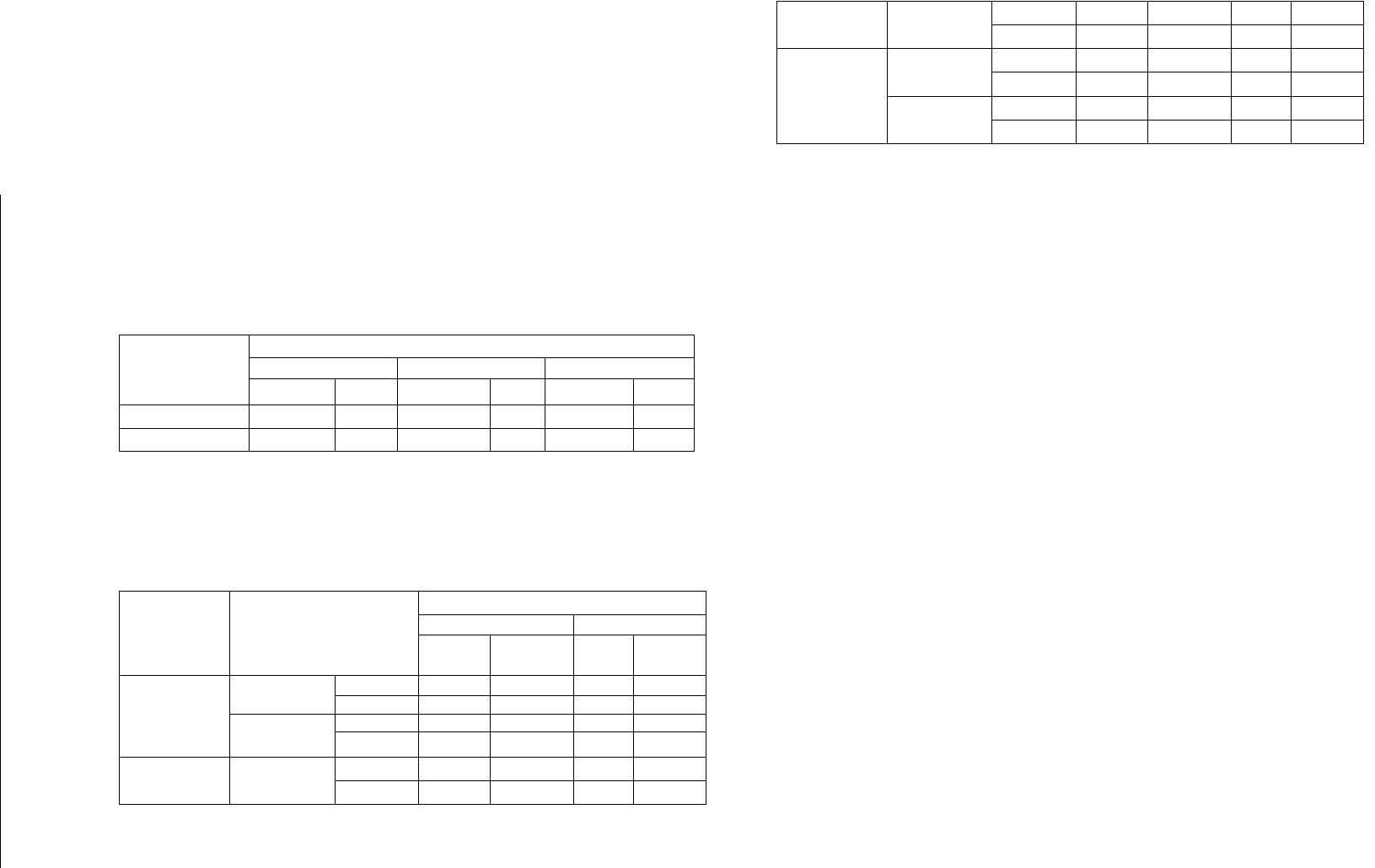

Таблица 5

Влияние повышения трудности задания на моторику

(Б. А. Вяткин, 1974)

Показатели Испытуемые

Задания

Достоверность

различий

1-е (фон)

2-е

(трудность)

Время реакции

(0,001 сек.)

Сильные 182±6,3 182 ± 6,1 Незначимо

Слабые 188±6,3 178 ± 5,5 Незначимо

Вариативность

времени реакции

Сильные 13,4±1,3 13,7±1,4 Незначимо

Слабые 18,4±2,8 22,1±2,6 Р<0,01

Теппинг-тест (за 10

сек.)

Сильные 79,3±2,8 79,7±1,6 Незначимо

Слабые 78,4 ± 3,1 79,6 ± 3,4 Незначимо

Результаты эксперимента говорят о том, что при повышении

трудности задания время реакции у лиц с сильной нервной системой

остается без изменений, а у «слабых» укорачивается, но статистически

незначимо; вариативность времени реакции у «сильных» также остается

на прежнем уровне, а у лиц со слабой нервной системой возрастает, что

17

можно рассматривать как повышение уровня стресса; показатели теппинг-

теста у всех испытуемых во второй ситуации остаются на прежнем уровне

(табл. 5).

Эксперимент выявил также, как изменяются в этих ситуациях

показатели тремора, являющиеся объективными критериями уровня

стресса. Оказалось, что значимое увеличение амплитуды тремора имеет

место как у «сильных», так и у «слабых». Видимо, у всех испытуемых перед

выполнением второго задания вместе с увеличением трудности несколько

повышается напряжение. Оно еще не сказывается на действиях

«сильных», но уже убыстряет движения «слабых», увеличивает у них

вариативность латентного времени простой двигательной реакции (табл.

6).

Т а б л и ц а 6

Влияние повышения трудности задания на показатели стресса

(Б. А. Вяткин, 1974)

Показатели

тремора

Испытуемые

Задания Достоверность

различий

1-е (фон)

2-е

Частота (гц)

Сильные 5,3 ± 0,36 5,4 ± 0,33 Незначимо

Слабые 4,9 ± 0,12 4,7 ± 0,31 Незначимо

Амплитуда

(мм)

Сильные 2,6 ± 0,10 3,9 ± 0,21 Р < 0,001

Слабые 2,4 ± 0,08 3,1±0,05 Р < 0,02

Следовательно, небольшое повышение трудности задания ведет к

возникновению стрессового состояния у лиц со слабой нервной системой в

большей степени, чем у лиц с сильной нервной системой.

Фактор антиципации угрозы. Одной из специфических особенностей

психического стресса (в отличие от физиологического) является возникновение

угрозы, вызванной, например, опасением получить недостаточно высокую

социальную оценку предстоящей деятельности. Ожидание угрозы в данном случае

понимается как антиципация (предвосхищение) человеком некоторого будущего

столкновения с какой-либо опорной для него ситуацией и оценкой ее (Р. Лазарус,

1970).

Связь фактора антиципации угрозы с силой нервной системы

исследовалась Б. А. Вяткиным вместе с изучением фактора трудности на тех же

испытуемых (см. стр. 50). Исследование проводилось следующим образом.

Независимо от результатов, показанных испытуемым во втором задании

(повышение трудности), после окончания опыта ему говорили, что в данной

попытке он смог лишь повторить свой прежний результат, что ему представляется

возможность реабилитироваться в последней, третьей, попытке. Но при этом

ставили условие: в случае, если испытуемый покажет результат хуже, чем в

первых двух попытках, он будет «наказан» ударом электрического тока, в

несколько раз превышающим порог его болевой чувствительности (она

определялась предварительно).

После окончания эксперимента с целью определения степени опасения за

успех в выполнении задания испытуемым предлагалось ответить на вопрос

анкеты:

«Насколько Вы опасались за успех в выполнении задания? Выберите один

из ответов, который в наибольшей мере соответствует степени Вашего опасения:

1) очень сильно опасался, как никогда;

2) значительно опасался, больше, чем обычно;

3) опасался незначительно, меньше, чем обычно; 4) совсем не опасался».

Полученные ответы оценивались в баллах (за первый ответ —4 балла, за

четвертый — 1). Для выявления степени осознания реальности предстоящего

возможного наказания электротоком (в случае невыполнения задания) каждому из

испытуемых было предложено ответить на вопрос: «Насколько Вы были уверены

в том, что в случае невыполнения задания будете наказаны электрическим током?

Выберите один из ответов: 1) был абсолютно уверен; 2) был уверен; 3)

сомневался; 4) был не уверен».

Окончательному анализу подвергались результаты лишь тех испытуемых,

которые были уверены в возможности наказания электротоком (выбрали для

ответа в последней анкете пункты 1 или 2).

Результаты эксперимента показали, что под влиянием угрозы наказания

электротоком у лиц со слабой нервной системой статистически значимым образом

замедляется время реакции. Точно так же они добиваются меньшей скорости в

теппинг-тесте, чем при таких же условиях, но без угрозы наказания в случае

невыполнения задания (табл. 7). Лица с сильной нервной системой, наоборот, в

этих условиях убыстряют максимальный темп своих движений и реакции.

Изменяются и показатели тремора в этих условиях (табл. 8). У всех испытуемых в

третьем задании (с угрозой) имеет место состояние более выраженного

психического стресса (по сравнению с показателями без угрозы). Степень

опасения за успешность выполнения третьего задания по сравнению со степенью

опасения во втором задании у всех испытуемых повышается, что следует отнести

за счет введения угрозы наказания за невыполнение поставленной задачи. Однако

у «слабых» это повышение выражено в большей степени и статистически

достоверно (соответствует уровню «значительно опасался, больше, чем обычно»).

18

Видимо, эти испытуемые меньше уверены в успехе. У них возникает тревога,

связанная с приближающимся наказанием за возможный неуспех в выполнении

данного задания. Следовательно, лица со слабой нервной системой более

проницаемы к возникающей угрозе.

Таблица 7

Влияние антиципации угрозы на моторику

(Б. А. Вяткин, 1974)

Показатели Испытуемые

Задания

Достоверность

различий

2-е (без

угрозы)

3-е (с

угрозой)

Время реакции

(0,001 сек.)

Сильные 182 ± 6,1 177±5,8 Незначимо

Слабые 178 ± 5,5 198±5,9 Р <0,001

Вариативность

времени

реакции

Сильные 13,7±1,4 13,0±1,4 Незначимо

Слабые 22,1±2,6 35,6±3,2 Р <0,001

Теппинг-тест

(за 10 сек.)

Сильные 79,7±1,6 85,4±1,8 Р<0,05

Слабые 79,6±3,4 73,6±3,2 Незначимо

Т а б л и ц а 8

Влияние угрозы на показатели стресса

(Б. А. Вяткин, 1974)

Показатели Испытуемые

Задания

Достоверность

различий

2-е (без

угрозы)

3-е (с

угрозой)

Тремор (мм)

частота

(ГЦ)

Сильные 5,4±0,33 8,0±0,26 Р < 0,001

Слабые 4,7±0,31 6,4 ± 0,20 Р<0,01

амплиту

да

Сильные 2,6±0,10 3,9 ± 0,21 Р < 0,001

Слабые 2,4±0,08 3,1±0,05 Р < 0,001

Степень опасения (в Сильные 2,00±0,19 2,45 ± 0,18 Незначимо

баллах)

Слабые 1,81 ± 0,19 2,73±0,21 Р < 0,01

Почему одна и та же ситуация угрожает «слабым» больше, чем

«сильным»? Это зависит от целого ряда психологических особенностей,

обусловленных полярным проявлением параметра «сила — слабость» нервной

системы. Присущая слабому типу повышенная тревожность, робость, низкая

самооценка, неуверенность в своих силах способствуют возникновению опасения

за успех своих действий, определяют восприятие предстоящей ситуации как

угрожающей их социальному благополучию, что и ведет к возникновению

определенного психического состояния, понижает функциональный уровень и

ухудшает скоростные двигательные акты.

Итак, одним из объективно существующих психологических условий,

определяющих большую подверженность лиц со слабой нервной системой

отрицательному влиянию стресса, является их большая, чем у лиц с сильной

нервной системой, предрасположенность к возникновению угрозы в ответственной

и напряженной ситуации.

Фактор активности мотивации. Деятельность в условиях спортивных

соревнований всегда высокомотивирована, поскольку здесь проявляется

престижная функция спорта. Отсюда то большое значение, которое имеет фактор

активности мотивации в генезе соревновательного стресса. Его связь с силой

нервной системы изучалась Б. А. Вяткиным в 1974 г. экспериментально на группе

школьников 15—16 лет, диагностированных по силе нервной системы

относительно возбуждения. Испытуемые выполняли двигательные тесты в

следующих экспериментальных сериях: 1) обычные тренировочные условия

(фон); 2) то же, но с применением внешних раздражителей угрожающего

характера, затрудняющих выполнение тестов (трудность); 3) то же, что во второй

серии, но в условиях соревнований за команду (активная мотивация).

Во всех случаях у каждого испытуемого фиксировались показатели силы

мотивации, субъективных переживаний стресса, частоты сердечных сокращений и

выполнения тестов. Активность мотивации и субъективные переживания стресса

определялись методом шкалированной самооценки (по принципу Т. В. Дембо).

Эксперимент проводился в виде свободной беседы. Испытуемому

предъявлялся лист бумаги с нанесенной на него вертикальной линией высотой

100 мм (нижний конец ее обозначался цифрой 0, верхний— 100). Далее следовала

инструкция: «Допустим, что на этой линии мысленно можно распределить всех

учащихся. Вот здесь, вверху (100), находятся те, для которых выполнение данного

упражнения является делом самой большой значимости, самым важным. А здесь,

внизу (0), находятся те учащиеся, для которых выполнение данного упражнения

не имеет абсолютно никакого значения, безразлично. Как Вы думаете, где Ваше

место на этой линии среди всех учащихся? Поставьте карандашом отметку на

19

линии». Высота поставленной испытуемым отметки на линии (в мм) являлась

показателем силы мотивации и выражалась в условных единицах (от 0 до 100).

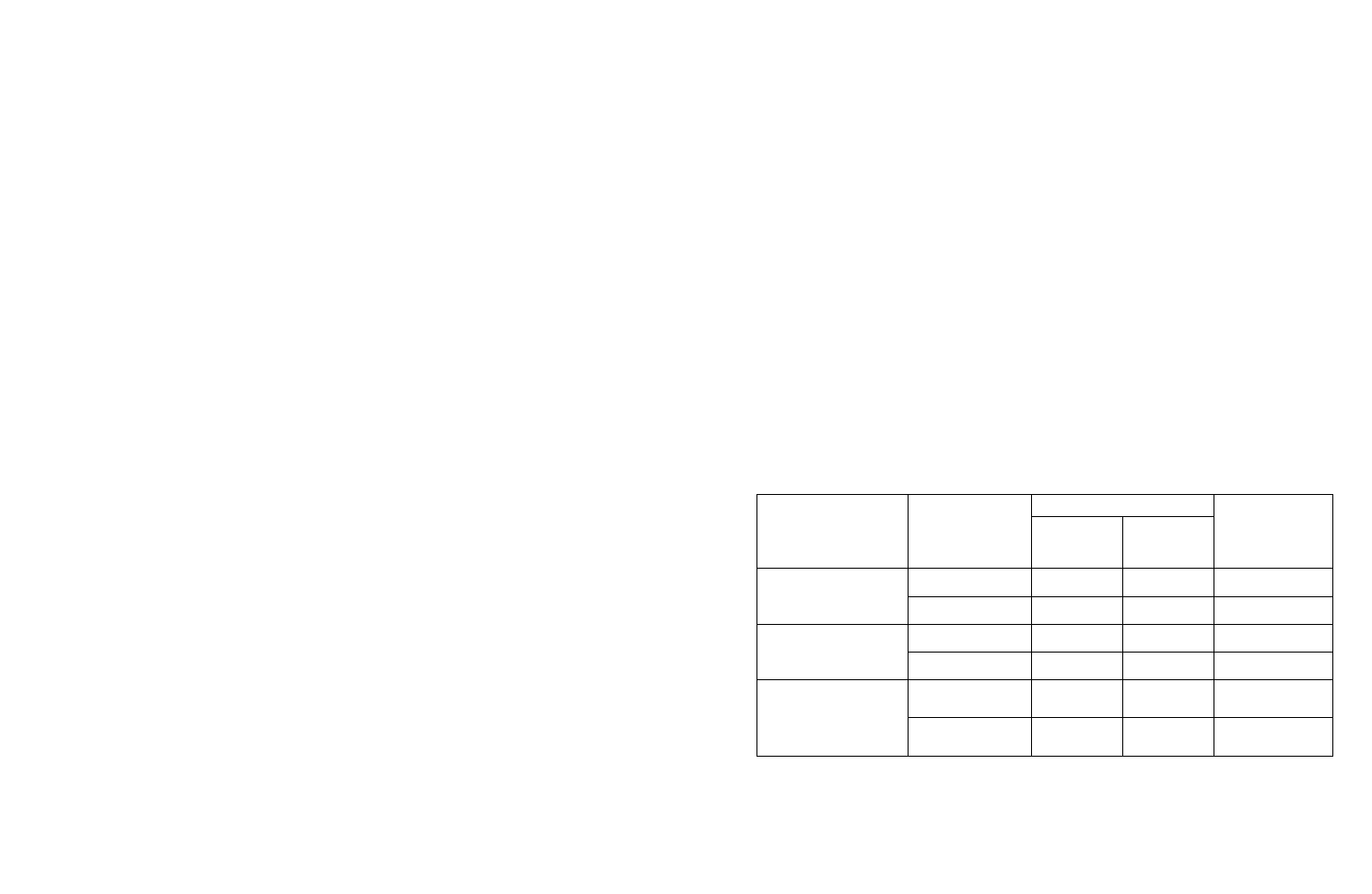

Т а б л и ц а 9

Изменение показателей активности мотивации и субъективных переживаний

стресса (в условных единицах) в различных сериях опытов

(Б. А. Вяткин, 1974)

Испытуемые

Серии

1 2 3

мотивация

стресс

мотивация

стресс

мотивация

стресс

Сильные 49 23 43 26 76** 75***

Слабые 62 20 64 30 92*** 79***

** — достоверность различий по отношению к фону на у ров не 0,01;

** * — То же на уровне 0,001.

Т а б л и ц а 10

Изменение показателей деятельности и ЧСС у высоко-

низкомотивированных испытуемых в различных сериях опытов

(Б. А. Вяткин, 1974)

Тест Испытуемые

Показатели

ЧСС (уд/мин) деятельность

фон соревнования фон

соревнова

ния

Бег 20 м со

старта (в сек.)

Высокомотив

ированные

Сильные 124 129** 3,9

3,1***

Слабые 125 132* 3,2

3,6*

Низкомотиви

рованные

Сильные

128

126

3,5

3,4

Слабые 126 130 3,9 3,7

Прыжок в

длину с места

Высокомотив

ированные

Сильные 116 126*** 165 196***

Слабые 122 128* 205 194**

(в см)

Низкомотиви

рованные

Сильные 120 124 191 199

Слабые 121 124 200 198

Метание мяча

в цель (кол-во

попаданий из

10)

Высокомотив

ированные

Сильные 118 128*** 4,4 6 2***

Слабые 125 130** 5,7 4,8**

Низкомотиви

рованные

Сильные 122 127 5,6 5,9

Слабые 123 133** 5,1 4,1

* — достоверность различий по отношению к фону на уровне 0,05;

** — то же на уровне 0,01; *** —

Т

о же на уровне 0,001.

Уровень стресса определялся также методом шкалированной самооценки

в условных единицах от 0 до 100 (верхний край линии соответствовал самому

высокому уровню стресса, нижний — его отсутствию)

Обнаружено, что трудность сама по себе не вызывает статистически

значимого изменения показателей активности мотивации и субъективных

переживаний стресса они повышаются лишь в третьей серии опытов (табл. 9), т. е.

в условиях соревнований (активная мотивация).

Очевидно, что повышение активности мотивации у всех испытуемых

независимо от особенностей нейродинамики усиливает субъективное переживание

стресса.

Проследим далее, как изменяются под влиянием повышения активности

мотивации объективные показатели стресса (ЧСС) и деятельности. Для этого

обратимся к таблице 10, в которой представлены эти данные в связи с

особенностями нейродинамики и различиями по активности мотивации наших

испытуемых в трех сериях опытов. Как видим, во всех случаях под влиянием

высокоактивной мотивации у испытуемых существенно изменяются показатели

деятельности (у лиц с сильной и слабой нервной системой в противоположных

направлениях) и вегетатики.

Следовательно, возникновение и динамика стресса связаны с активностью

мотивации (активным отношением личности). Этот фактор соревновательного

стресса влияет на эффективность деятельности в зависимости от основного

типологического свойства нервной системы — силы процесса возбуждения. Таким

образом, типологические различия по силе нервной системы влияют на

эффективность деятельности не сами по себе, а в зависимости от психологических

условий в частности от силы мотивации.

На основании этих данных можно утверждать что одним из условий

повышения эффективности спортивной деятельности в соревнованиях является

дозирование мотивации по силе с учетом типологических свойств нервной

системы спортсменов. Опираясь на это положение, не трудно дать практические

20