Янсон Х.В. Основы истории искусств

Подождите немного. Документ загружается.

10 • ВВЕДЕНИЕ

жизнеспособности с течением времени. Воображе-

ние составляет неотъемлемую часть нашего «я», и

хотя, как уже говорилось, этой способностью

обладает не

только человек, стремление закрепить

плоды работы своего воображения в искусстве

присуще исключительно людям. Тут между чело-

веком и

прочими представителями животного мира

пролегает непреодолимая

эволюционная пропасть.

Судя по всему, если брать эволюцию в целом,

человек приобрел умение творить искусство отно-

сительно недавно. Человечество на Земле сущест-

вует уже около двух миллионов лет, а самые ранние

известные нам образцы доисторического

искусства

были созданы не более тридцати пяти тысяч лет

тому

назад. По-видимому, эти образцы возникли в

результате долгого процесса, восстановить который,

к сожалению, невозможно — самое древнее

искусство до нас не дошло.

Кто были эти первобытные художники? По всей

вероятности, колдуны, шаманы. Люди верили, что

шаманы — как легендарный Орфей — обладают

дарованной

свыше способностью проникать в

потусторонний (подсознательный) мир, впадая в

транс, и, в отличие от простых смертных, вновь

возвращаются из этого таинственного мира в цар-

ство живых. По-видимому, именно такого шамана-

певца изображает высеченная из мрамора

фигурка,

известная под

названием «Арфист» (илл. 1). Этой

статуэтке почти пять тысяч лет; для своего времени

она необычайно

сложна, даже изысканна, и была

создана на редкость

талантливым художником,

сумевшим передать всю силу вдохновения певца. В

доисторические

времена шаман, обладающий

уникальным свойством проникать в неизвестное и

выражать это неизвестное посредством искусства,

получал тем самым власть над таинственными

силами, скрытыми в природе и в человеке. И по сей

день художник остается в некотором смысле

чародеем, поскольку его творчество способно

воздействовать на нас и

завораживать нас — что

само по себе

удивительно: ведь современный

цивилизованный человек слишком ценит рацио-

нальное начало и не склонен от него

отказываться.

Роль искусства в жизни человека можно срав-

нить с ролью

науки и религии: оно тоже помогает

нам

лучше понять себя и мир вокруг нас. Эта

функция искусства придает ему особый вес и

заставляет относиться к нему с должным внима-

нием. Искусство проникает в сокровенные глубины

человеческой личности, которая, в свою очередь,

осуществляется и обретает себя в творческом акте.

Одновременно

художники, творцы искусства, обра-

щаясь к нам, зрителям, в соответствии с много-

вековыми

традициями выступают как выразители

идей и

ценностей, которые разделяются всеми

людьми.

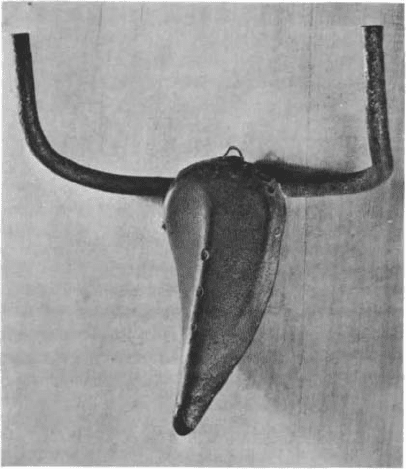

2. Пабло Пикассо. Голова быка. 1943 г.

Велосипедные части, отливка в бронзе.

Высота 41 см. Частное собрание

Процесс творчества

Как создается искусство? Если для просторы

ограничиться

искусством изобразительным, то

можно сказать: произведение искусства — это кон-

кретный рукотворный предмет, нечто сотворенное

руками человека. Такое определение сразу выводит

за рамки искусства многие сами по себе прекрасные

вещи — скажем, цветы, морские раковины или небо

на

закате. Конечно, определение это слишком

широкое, поскольку человек создает массу вещей

или

предметов, которые к искусству не имеют

никакого касательства; тем не менее воспользуемся

нашей формулой в качестве отправной точки и

посмотрим для примера на

знаменитую «Голову

быка» Пикассо (илл. 2).

На первый взгляд тут ничего особенного нет:

седло и руль от старого велосипеда. Что же пре-

вращает это все в произведение искусства? Как

работает в данном случае наша формула насчет

«рукотворности»? Пикассо использовал уже готовый

материал, но нелепо было бы требовать, чтобы

заслугу создания этой композиции художник раз-

делил с рабочим, изготовившим велосипедные

части: сами по себе седло и руль произведениями

искусства вовсе не являются.

Посмотрим на «Голову быка» еще раз — и мы

увидим, что седло и руль складываются в некую

шутливую «изобразительную шараду». Они сложи-

лись именно таким образом благодаря

некоему

скачку воображения, мгновенному озарению худож-

ника, увидевшего и угадавшего в этих, казалось бы,

совсем

неподходящих предметах будущую «Голову

быка». Так возникло произведение искусства—и

«Голова быка» несомненно заслуживает такого

названия, хотя момент практической ру-

котворности в ней

невелик. Прикрепить руль к

седлу

было нетрудно: главную работу совершило

воображение.

Решающий скачок воображения — или то, что

чаще называют вдохновением — почти всегда при-

сутствует в творческом процессе; но лишь в чрез-

вычайно редких случаях произведение искусства

рождается в готовом, завершенном виде, как богиня

Афина из

головы Зевса. На самом деле этому

предшествует длительный период созревания, когда

совершается самая трудоемкая работа, идут

мучительные поиски решения проблемы. И только

потом, в определенный критический момент, во-

ображение

устанавливает наконец связи между

разрозненными

элементами и собирает их в за-

конченное

целое.

«Голова быка» — идеально простой пример:

для ее создания потребовался

один-единственный

скачок воображения, и оставалось только овеще-

ствить идею

художника: соединить должным об-

разом седло и

руль и отлить получившуюся ком-

позицию в

бронзе. Это исключительный случай:

обычно художник работает с бесформенным — или

почти

бесформенным — материалом, и творческий

процесс предполагает

многократные усилия вооб-

ражения и

столь же многократные попытки ху-

дожника придать

искомую материальную форму

возникающим у него в уме образам. Между созна-

нием

художника и материалом, который находится

у него в

руках, возникает взаимодействие в виде

непрерывного потока импульсов; постепенно образ

обретает

форму, и в конце концов творческий

процесс

завершается. Разумеется, это только грубая

схема: творчество — слишком интимный и тонкий

опыт, чтобы его можно было описать поэтапно.

Сделать

это мог бы только сам художник, пере-

живающий

творческий процесс изнутри; но обычно

художник так им поглощен, что ему не до объ-

яснений.

Процесс творчества сравнивают с деторожде-

нием, и такая метафора, пожалуй, ближе к истине,

чем попытка свести творчество к простому пере-

несению образа из сознания художника на тот или

иной

материал. Творчество сопряжено и с радостью,

и с

болью, таит в себе массу неожиданностей, и

процесс

этот никак нельзя назвать механическим.

Кроме

того, широко известно, что художники

склонны

относиться к своим творениям как к живым

существам. Недаром творчество было традиционно

прерогативой Господа Бога: считалось, что только

Он

способен воплотить идею в зримой форме. И

действительно, труд художника-творца имеет

немало общего с процессом сотворения

мира, о

котором

повествует Библия.

ВВЕДЕНИЕ • 11

Божественную природу творчества нам помог

осознать

Микеланджело: он описал блаженство и

муку, которые испытывает скульптор, освобождая

будущую статую из мраморной глыбы, как из

тюрьмы. Судя по всему, для Микеланджело твор-

ческий процесс начинался с того, что он смотрел на

грубый, неотесанный блок мрамора, доставленный

прямо из

карьера, и пытался представить себе, какая

фигура в нем заключена. Увидеть ее сразу во всех

подробностях

было, скорее всего, так же трудно,

как

разглядеть нерожденного младенца в чреве

матери; но уловить в мертвом камне какие-то

«признаки жизни» Микеланджело, вероятно, умел.

Приступая к работе, с каждым ударом резца он

приближался к

угаданному в камне образу — и

камень

окончательно освобождал, «отпускал на

волю» будущую статую только в том случае, если

скульптор смог верно угадать ее будущую форму.

Иногда догадка оказывалась неточной, и

заключенную в камне фигуру целиком освободить не

удавалось. Тогда Микеланджело признавал свое

поражение и оставлял работу

незаконченной — так

случилось с известным «Пленником» (другое его

название — «Пробуждающийся раб», илл. 3), в самой

позе которого с необыкновенной силой

выражена

идея

тщетности борьбы за свободу. Глядя на эту

грандиозную скульптуру, мы можем представить

себе, сколько труда вложил в нее создатель; не

обидно

ли, что он не довел начатое до конца, бросил

на

полдороге? По-видимому, закончить работу хоть

как-нибудь Микеланджело не пожелал: отступление

от

первоначального замысла только усилило бы

горечь

неудачи.

Получается, что создать произведение искус-

ства — далеко не то же самое, что сделать или

изготовить какую-то обычную вещь. Творчество —

необычное, весьма рискованное дело; тот, кто де-

лает, чаще всего не знает, что у него получится,

пока не

увидит результат. Творчество можно срав-

нить с игрой в

прятки, когда тот, кто водит, не знает

точно, кого — или что — он ищет, пока он это не

найдет. В «Голове быка» нас больше всего поражает

смелая и

удачная находка; в «Пленнике» гораздо

важнее

напряженные поиски. Непосвященному

трудно примириться с мыслью, что творчество

изначально предполагает некую неопределенность,

необходимость идти на риск, не зная заранее, каков

будет результат. Мы все привыкли считать, что

человек, который что-то делает — как, скажем,

профессионал-ремесленник или человек, связанный

с

любого рода промышленным производством,—

должен с

самого начала знать, что именно он

собирается изготовить или произвести. Доля риска в

этом случае сводится практически к нулю, но и доля

интереса

тоже, и труд превращается в рутинное

занятие. Главное различие между ремесленником и

художником в том, что первый ставит перед собой

цель заведомо

осуществимую, второй же стремится

всякий раз решить

неразрешимую задачу — или по

крайней

12 • ВВЕДЕНИЕ

3. Микеланджело. Пробуждающийся раб (Пленник)

мере приблизиться к ее решению. Работа художника

ет), а ремесленник только изготовляет (или про-

непредсказуема, ее ход предугадать нельзя -и в силу

изводит) свою продукцию. Поэтому не следует

этого она не

повинуется никаким правилам, в то

смешивать художественное творчество с професси-

время как работа ремесленника подчиняется

ональным

мастерством ремесленника. И хотя для

определенным стандартам и основдна на строгой

создания многих

произведений искусства требуются

регулярности. Мы признаем это различие, когда

и

чисто технические навыки, не будем забывать о

говорим, что художник творит (или созда-

главном: даже самый искусно изготовленный и

внешне совершенный предмет не может быть на-

зван произведением

искусства, если в его создании

не

участвовало воображение художника, которое в

какой-то момент совершает тот самый волшебный

скачок — и делает открытие.

Само собой разумеется, среди нас всегда было

гораздо

больше ремесленников, чем художников,

поскольку человеческая потребность в знакомом и

испытанном намного превышает способность вос-

принимать и

усваивать все то новое, неожиданное и

зачастую нарушающее наше душевное спокойствие,

что несет с собой искусство. С другой стороны, нас

всех посещает иногда

желание проникнуть в

неизведанное и создать что-то свое, оригинальное. И

главное

отличие художника от прочих смертных

состоит не в

том, что он стремится к поискам, а в

том загадочном

умении находить, которое принято

именовать

талантом. Не случайно в разных языках

мы

встречаем другие слова для обозначения этого

понятия — такие, как дар (то, что человек как бы

получает от некоей высшей силы) или гений (так

первоначально назывался

добрый дух, который

поселялся в

человеке и его руками создавал

искусство).

Оригинальность и традиция

Итак, главное, что отличает искусство от ре-

месла,— это оригинальность, новаторство. Именно

новаторство служит

меркой значительности и цен-

ности

искусства. К сожалению, точно определить

оригинальность нелегко. Обычные синонимы —

свежесть, самобытность, новизна — мало помогают,

а из словарей

можно только узнать, что оригинал —

это не копия. Между тем ним одно произведение

искусства не может быть полностью и до конца

оригинальным, поскольку оно связано

многочисленными нитями со

всем, что было со-

здано в далеком

прошлом, создается сейчас и будет

создаваться в будущем. Если прав Джон Донн,

утверждавший, что человек не остров, а лишь

частичка «большой земли», материка, то его слова с

не меньшим основанием можно

отнести к

искусству. Переплетение всех этих разветвленных

связей можно

представить в виде паутины, в

которой

каждое произведение искусства занимает

свое

особое место; совокупность таких связей и

есть

традиция. Без традиции, то есть без того, что

передается по

наследству из поколения в

поколение, не существует и оригинальность. Тра-

диция обеспечивает твердую базу, некий трамплин,

отталкиваясь от которого воображение

художника

может

совершить тот самый волшебный скачок.

Место, где он «приземлится», станет в свою очередь

отправной точкой для последующих «скачков», для

будущих открытий. Паутина традиции не менее

важна и для

нас, зрителей: сознаем мы это или нет,

она

образует необходимую основу, в рамках

ВВЕДЕНИЕ . 13

которой формируются наши оценки; только на фоне

этой основы становится очевидной степень

оригинальности того или иного произведения ис-

кусства.

Смысл и стиль

Для чего создается искусство? Одна из явных

причин — непреодолимое желание людей украсить

себя и сделать более привлекательным

окружаю-

щий мир. И то, и другое связано с еще более общим

стремлением, издавно свойственным человеку:

приблизиться самому и приблизить свое не-

посредственное окружение к некоему идеальному

виду, довести их до совершенства. Однако внешняя,

декоративная

сторона — это далеко не все, что дает

нам

искусство: оно несет еще глубокий смысл, даже

если

этот смысл — или содержание — не всегда

очевидны и

нуждаются в истолковании. Искусство

позволяет нам передать

другим людям наше

понимание жизни — передать особым, спе-

цифическим способом, подвластным только искус-

ству. Недаром говорят: одна картина стоит тысячи

слов. Это относится в равной мере к сюжету

картины й к ее

символической нагрузке. Как и в

языке, в искусстве человек неустанно изобретает

символы, способные передать сложнейшие мысли

нешаблонным путем. Но если продолжить сравне-

ние с

языком, искусство ближе к поэзии, чем к

прозе: именно поэзия свободно обращается с при-

вычной лексикой и

синтаксисом и преобразует

условные формы, передавая с их помощью новые,

многообразные мысли и настроения. Кроме того,

искусство говорит со зрителем часто не напрямую, а

намеком: о многом можно только догадываться по

выражению лица и позе

персонажа; искусство

любит прибегать ко всякого

рода аллегориям. Сло-

вом, как и в поэзии, в изобразительном искусстве

одинаково

важно и то, что говорится, и то, как это

говорится.

Каково же собственно содержание искусства,

его

смысл! Что оно хочет выразить? Художник

редко вдается в

объяснения, он представляет нам

картину и полагает, что этим все сказано. В

известном смысле он

прав: любое произведение

искусства что-то нам говорит — даже если мы не

вполне понимаем замысел художника, мы воспри-

нимаем

картину на уровне интуиции. Смысл — или

содержание — искусства неотделимы от его

формального

воплощения, от стиля. Слово стиль

происходит от названия

орудия письма, которое

было в ходу у древних

римлян. Первоначально

стиль означал характер письма

целиком, от на-

чертания букв до выбора слов. В изобразительном

искусстве под стилем имеется в виду способ, ко-

торый

определяет выбор и сочетание внешних,

формальных

элементов в каждом конкретном про-

изведении. Изучение разных стилей стояло и стоит

14 • ВВЕДЕНИЕ

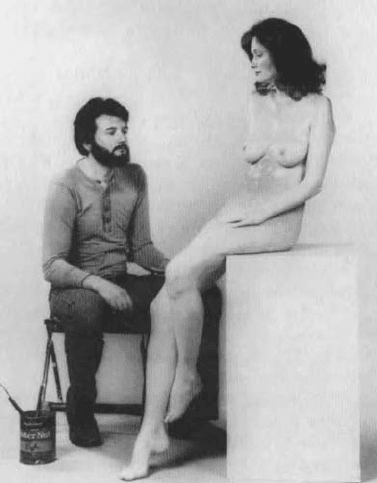

4. Джон де Андреа. Художник и натурщица.

1980. Поливинил, масло. В натуральную

величину. Собрание Фостера Голдстрома, Даллас

и Сан-Франциско. С разрешения О. К. Гарриса,

Нью-Йорк

в центре внимания историков искусства. Такое

изучение, основанное на тщательном сравнитель-

ном анализе, не только дает возможность устано-

вить, где, когда или кем была создана та или иная

вещь, но и помогает выявить намерения автора, ибо

замысел художника выражается именно в стиле его

работы. Замысел, в свою очередь, зависит и от

личности

художника, и от времени и места создания

произведения; поэтому можно говорить о стиле

определенной

эпохи. Таким образом, чтобы как

следует понять произведение искусства, мы должны

иметь по возможности полное

представление о

месте и времени его создания — иначе говоря, о

стиле и воззрениях страны, эпохи и самого автора.

Самовыражение и зрительское

восприятие

Все мы знаем греческий миф о скульпторе

Пигмалионе, который изваял столь прекрасную

статую нимфы Галатеи, что влюбился в нее без

памяти, и тогда богиня Афродита по его просьбе

вдохнула в нее жизнь. Современный вариант этого

мифа предлагает Джон Де Андреа в

картине «Ху-

дожник и натурщица» (илл. 4). В его интерпретации

художник и его творение как бы меняются ролями:

статуя — молодая женщина, далекая от идеала

красоты, изображенная вполне реалистически и к

тому же

еще не завершенная (художнику предстоит

докрасить

ноги!), «оживает» досрочно и сама

влюбляется в

своего создателя. Иллюзия настолько

убедительна, что мы не сразу понимаем, кто из двух

персонажей

реален, а кто нет. Для художника

творческий

акт — своеобразный «подвиг любви»;

только с помощью самовыражения он способен

вдохнуть жизнь в произведение искусства—и

картина Де Андреа помогает нам

это заново

осознать. Конечно, с тем же правом можно

утверждать, что и создание художника, в свою

очередь, способно вдохнуть в него новую жизнь.

Искусство рождается в глубокой тайне, и процесс

его рождения не предназначен для

посторонних

глаз. Недаром многие художники могут творить

только в полном одиночестве и не показывают свою

работу

никому, пока она не закончена. Но

творческий процесс включает в себя необходимый

завершающий

этап: произведение искусства должны

увидеть и оценить зрители — лишь тогда его

рождение

можно будет считать состоявшимся. Для

художника недостаточно удовлетворить самого

себя: он хочет видеть реакцию других. В этом

смысле творческий процесс можно считать

закон-

ченным

только тогда, когда произведение искусства

найдет своих

зрителей, которым оно понравится, а

не

только критиков, которые сделают его предметом

ученых дискуссий. Собственно говоря, в этом и

состоит цель

художника. На первый взгляд такое

объяснение

может показаться парадоксальным,

поэтому следует оговорить, что художник

рассчитывает на вполне определенного зрителя. Он

имеет в виду

отнюдь не безликую,

среднестатистическую публику, а своих собствен-

ных зрителей и

ценителей; для него гораздо важнее

одобрение немногих, чем шумный успех. Кто такие

эти немногие? Частью это коллеги-профессионалы,

другие художники, частью — покровители искус-

ства, спонсоры, искусствоведы, друзья, частью про-

сто зрители-энтузиасты. Всех этих людей объеди-

няет

врожденная (или воспитанная) любовь к

искусству и умение проницательно и взвешенно

судить о нем — иными словами, необходимое для

оценки

искусства сочетание известной подготов-

ленности с

искренним интересом. Это искушенные

зрители, скорее практики, чем теоретики; и при

желании

таким знатоком искусства может стать

любой из

нас, приобретя некоторый опыт. Дело

только в степени подготовки: принципиальной раз-

ницы

между знатоком и рядовым зрителем нет.

Вкусы

Одно дело — определить, что такое искусство;

совсем другое — научиться воспринимать и оце-

нивать конкретные произведения. Даже если бы мы

владели

точным методом, позволяющим отделять

подлинное

искусство от того, что искусством не

является, мы и тогда не смогли бы автоматически

судить о качестве произведения. Между тем эти две

проблемы часто смешиваются. Поскольку

специалисты не предлагают нам строгих

правил

оценки, мы сплошь и рядом становимся в оборо-

нительную позу и произносим примерно следующее:

«Вообще-то я в искусстве ничего не смыслю, но

зато я

знаю, что мне нравится». Фразы вроде этой

очень мешают научиться понимать искусство. По-

думаем, почему это так и что стоит за подобными

расхожими

утверждениями.

Прежде всего — нет сейчас людей, которые

ничего бы не смыслили в искусстве. Мы слишком

тесно с

ним соприкасаемся, оно вплетено в нашу

повседневную жизнь — даже если наш контакт с

искусством ограничивается журнальными облож-

ками, рекламными плакатами, мемориальными

комплексами, телевидением, наконец, просто ар-

хитектурой — зданиями, где мы живем, работаем

или

молимся. Когда человек говорит: «Я знаю, что

мне

нравится»,— он по существу хочет сказать:

«Мне нравится только то, что я знаю (и я заранее

отвергаю все, что не укладывается в мой привы-

чный

стандарт)». Но привычный стандарт — это не

столько наши собственные пристрастия, сколько

мерки, выработанные воспитанием и той культурой,

в которой мы

выросли; индивидуальный момент

здесь роли почти не играет.

Почему же в таком случае многие из нас

стремятся сделать вид, будто привычный стандарт

равнозначен их личному выбору? Тут работает еще

одно

негласное соображение: если произведение

искусства недоступно для непрофессионального

восприятия, если без специальной подготовки я его

оценить не

могу,— значит, это произведение весьма

сомнительного качества и не стоит моего внимания.

На это можно возразить только одно: если вам

хотелось бы разбираться в

искусстве не хуже

профессионалов, кто мешает вам этому научиться?

Дорога к знаниям доступна всем — тут для любого

зрителя, способного усваивать новый опыт,

открывается

широчайшее поле деятельности.

Границы наших вкусов очень скоро раздвинутся, и

нам

станут нравиться вещи, которые бы раньше нам

понравиться не

могли. Постепенно мы привыкнем

судить об искусстве сознательно и непредвзято — и

тогда с гораздо большим основанием сможем

повторить

пресловутую фразу: «Я знаю, что мне

нравится».

ВВЕДЕНИЕ • 15

ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА

Визуальные элементы

Мы живем в море образов, связанных с куль-

турой и огромным объемом знаний современной

цивилизации. Благодаря небывалому расцвету вся-

кого рода

средств массовой информации нашу

жизнь

неотступно сопровождает нечто вроде зри-

тельного «шумового фона», к которому мы на-

столько

привыкли, что практически его не заме-

чаем. К сожалению, этот фон притупил и нашу

реакцию на

искусство. Сегодня можно по дешевке

купить любую репродукцию (или даже оригиналь-

ную картину) и украсить ими комнату — и они

будут висеть на стене, почти не привлекая вни-

мания. Неудивительно поэтому, что и музейные

экспозиции живописи вызывают лишь поверхно-

стный

интерес. Мы обходим выставку быстрым

шагом и

беглым взглядом окидываем картины,

словно разнообразные закуски на шведском столе.

Мы можем на

минуту задержаться перед каким-то

полотном, которым, как нас успели предупредить,

полагается восхищаться — и в то же время оставить

без внимания

множество выставленных рядом с ним

не менее

великолепных и значительных работ. Мы

видели знаменитые шедевры, но мы еще не

научились на них смотреть. Научиться этому не

так-то просто: искусство не спешит раскрывать свои

тайны. Хотя воздействие конкретного произведения

на зрителя

может быть мгновенным и сильным,

окончательный

результат проявляется только по

прошествии известного времени, когда первое

впечатление успевает просеяться и отложиться в

сознании. Бывает и так, что вещь, поначалу

смутившая или даже отпугнувшая зрителя, через

много лет

всплывает в его памяти как одна из

важнейших вех

индивидуального художественного

опыта.

Путь к пониманию искусства начинается с

восприятия его внешней формы. Наши чувства

реагируют прежде всего на чисто визуальные эле-

менты — такие, как линия, цвет, свет, композиция,

структура и объем. Эти элементы присутствуют в

любом

произведении искусства, независимо от

жанра. Однако их воздействие находится в прямой

связи с

материалом, который выбирает живописец

или

скульптор, и техникой: их конкретное соче-

тание определяет возможности и границы резуль-

тата

усилий художника. Мы в дальнейшем будем

говорить о четырех

главных видах изобразитель-

ного искусства: графике, живописи, скульптуре и

архитектуре. (Технические аспекты каждого из этих

видов более

детально рассматриваются в

соответствующих разделах, а также в глоссарии в

конце

книги.) Надо, однако, иметь в виду следу-

ющее: если о линии мы будем говорить в основном

в связи с рисунком, это не значит, что линия

16 • ВВЕДЕНИЕ

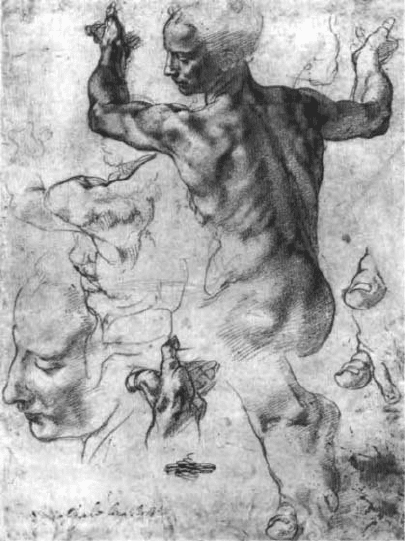

5. Микеланджело. Ливийская сивилла. Этюд. Ок.

1511 г. Бумага, сангина. 28,9 х 21,3 см. Музей

Метрополитан, Нью-Йорк. Поступила в 1924 г. по

завещанию

Джозефа Пулитцера

менее важна в живописи или в скульптуре. То же

относится к

понятиям пространства и объема: они

играют первостепенную роль в скульптуре, но по-

своему существенны и для живописи, графики и

архитектуры.

Визуальный анализ помогает прочувствовать и

осознать

красоту того или иного произведения, но

он не должен сводиться к чисто формальному и

потому тривиальному подходу. Все предлагавшиеся

до сих пор

эстетические «законы» имеют весьма

сомнительную ценность и зачастую препятствуют

истинному пониманию искусства. Если бы даже

удалось открыть некий универсальный закон (пока

что его нет), он скорее всего оказался бы чересчур

элементарным и в силу сложной природы искусства

не

нашел бы себе применения. Важно также не

забывать, что полноценное восприятие произведе-

ния искусства не ограничивается одним только

эстетическим наслаждением: необходимо научиться

понимать его смысл. Наконец, напомним еще раз:

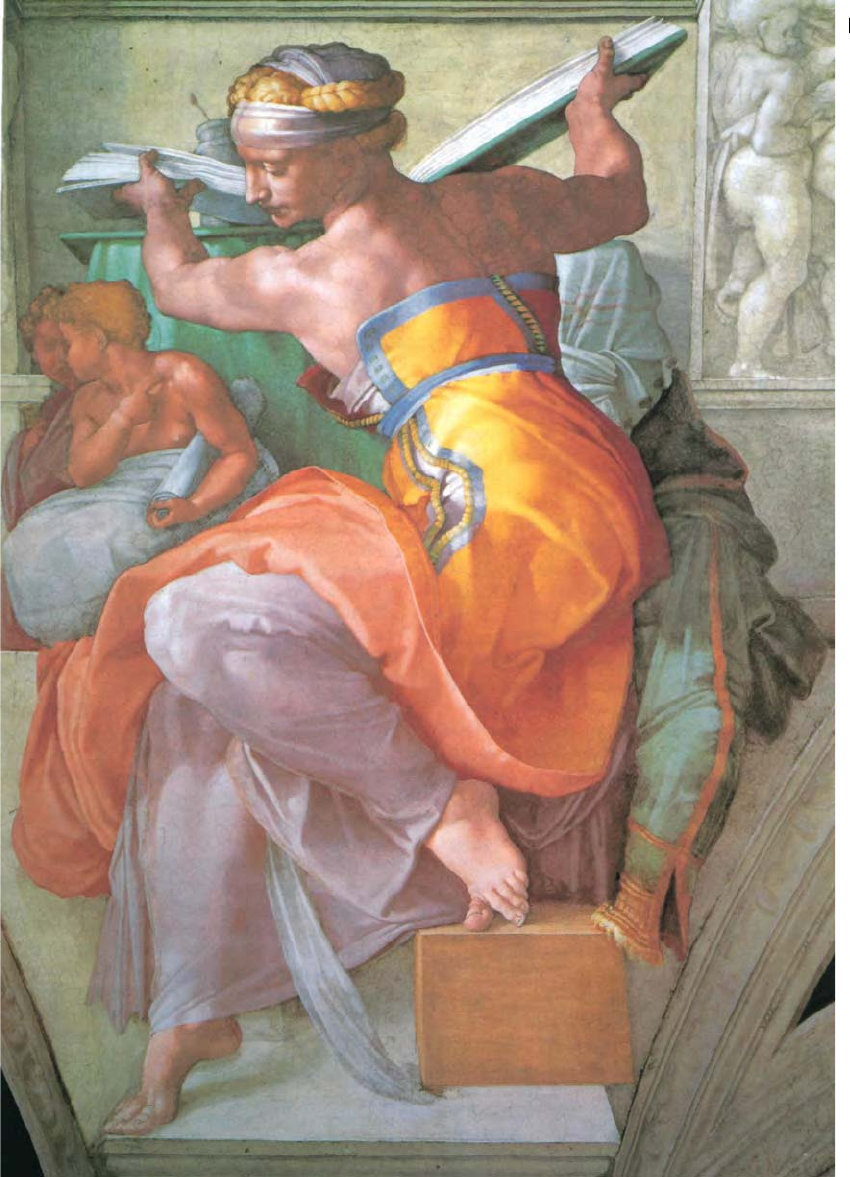

6. Микеланджело. Ливийская сивилла. Часть

плафонной росписи. 1508—1512 гг. Фреска.

Сикстинская капелла, Ватикан, Рим

ВВЕДЕНИЕ• 17

истинное понимание искусства невозможно без ис-

торического

контекста.

Линия. Линия — одно из основных изобрази-

тельных средств, может быть, самое главное. Линия

и

контур, то есть ограничивающая форму линия, в

той или иной

степени присутствуют в большинстве

произведений искусства. Линию часто рас-

сматривают как самый примитивный компонент

искусства, потому что первые детские попытки

рисовать начинаются именно с

линии — хотя, как

известно

всякому, кто наблюдал усилия ребенка,

впервые

взявшего в руки карандаш, изобразить

даже

элементарную фигурку с помощью кружков и

палочек не

так-то просто. Традиционно на первый

план

выступает описательная, информативная роль

линии; ее экспрессивный потенциал часто

недооценивается. Между тем выразительные воз-

можности

линии весьма многообразны.

В наиболее чистом виде линия выступает в

искусстве рисунка, в графике. Рисунок как пол-

ноправный вид изобразительного искусства утвер-

дился в эпоху Возрождения, когда наладилось

промышленное производство бумаги и талант ри-

совальщиков получил всеобщее признание. Стиль

больших мастеров рисунка так же индивидуален,

как

почерк: недаром сам термин «графика», объ-

единяющий рисунок и гравюру, происходит от

греческого grapho — пишу. Коллекционеры особен-

но ценят

рисунок за то, что он с живой непо-

средственностью отражает моменты вдохновения

художника. В рисунке остается запечатленным ход

мысли

художника, и благодаря этому он всегда

привлекал

внимание историков искусства, которые,

изучая подготовительные рисунки и наброски,

могут документально восстановить процесс рожде-

ния

картины — от первоначального замысла до

окончательного

воплощения.

Художники обычно рассматривают собственные

рисунки как своего рода записные книжки и

обращаются с ними

соответственно: какие-то на-

броски

сразу уничтожают, другие собирают и хра-

нят, чтобы использовать их как материал для

дальнейшей работы. Когда накопится достаточное

количество зарисовок и основная идея успеет окон-

чательно сформироваться, некоторые художники,

прежде

чем приступить к композиции как таковой,

создают развернутый этюд. Ярким примером тому

может

служить великолепный этюд Микеланджело

«Ливийская сивилла» (илл. 5), предназначавшийся

для росписи потолка

Сикстинской капеллы. В от-

личие от

черновых набросков, где Микеланджело

использовал как правило перо и

чернила, этот этюд

выполнен в более мягкой технике

сангины (другое

ее

название — красный мел). Цвет мела как нельзя

лучше передает оттенки обнаженного тела и тонко

улавливает игру

светотени, придавая фигуре

сивиллы

особую чувственность. Выразительные

контуры, очерчивающие форму, составляют

18 . ВВЕДЕНИЕ

неотъемлемую часть как живописного, так и гра-

фического стиля Микеланджело, и во многом бла-

годаря этому линия со времен гениального италь-

янца

стала прочно ассоциироваться с интеллекту-

альной стороной искусства.

Интересно отметить, что женские фигуры Ми-

келанджело

чаще всего писал на основе этюдов,

сделанных с

натурщиков-мужчин. В его представ-

лении

только обнаженная мужская фигура вопло-

щала ту степень физической монументальности,

которая

требовалась для передачи сверхчеловече-

ского

могущества — а именно таким могуществом

должны были обладать

мифологические персонажи,

такие, как древняя пророчица-сивилла. В этом

этюде, как и в других аналогичных листах, Ми-

келанджело

концентрирует внимание на торсе: он

подолгу

изучает и тщательно выписывает муску-

латуру, прежде чем прорабатывать второстепенные

детали, вроде пальцев ног. Поскольку поза сивиллы

передана уверенно, без колебаний, можно предпо-

ложить, что концепция этой фигуры полностью

сформировалась в сознании

художника — может

быть, она была уже раньше зафиксирована в

подготовительном наброске. Для чего же создавался

столь подробный

этюд обнаженной сивиллы, если в

конечном варианте она

предстает одетой и к тому

же

составляет часть плафонной росписи, на которую

обычно смотрят

снизу, с большого расстояния? По-

видимому, Микеланджело добивался максимальной

убедительности своих фигур и считал, что для этого

необходима полная

анатомическая достоверность. В

росписи

изображение сивиллы (илл. 6) впечатляет

поистине

сверхчеловеческой силой: она поднимает

огромный, тяжелый фолиант — книгу пророчеств —

с

легкостью, словно пушинку.

7. Тициан. Похищение Европы. 1559—1562 г. Холст, масло. 177,8 х 205 см.

Музей Изабеллы Стюарт Гарднер, Бостон

Цвет. Мир вокруг нас многоцветен — хотя,

надо

сказать, даже люди с нормальным зрением

способны различать лишь

небольшую часть свето-

вого

спектра. Цвет может использоваться в графике,

а иногда и в

скульптуре, но как необходимое

изобразительное средство он прежде всего связан со

всеми видами

живописи. Это относится и к

монохромной живописи, использующей разные от-

тенки

темных, нейтральных тонов, преимуществен-

но серого и

коричневого. Из всех визуальных эле-

ментов

искусства цвет несомненно является на-

иболее

выразительным — и меньше всего подчи-

няется

каким-либо законам и правилам. Может

быть, именно поэтому он с середины XIX века

привлекает особое внимание исследователей и те-

оретиков искусства. В их ученых трудах мы читаем,

что красный цвет, к примеру, производит опреде-

ленный

оптический эффект, выдвигаясь на пере-

дний

план, а синий как бы отступает в глубь

картины, или что красный — цвет необузданных

страстей и агрессии, а синий — цвет скорби и

меланхолии. Но цвет скорее можно сравнить с

капризным и непослушным ребенком, который все

делает

наоборот. Его роль в каждом произведении

конкретна и определяется

только намерениями

художника.

Проблема цвета в живописи, проблема колорита

успела обрасти многочисленными теориями, но

несомненно

одно: цвет воздействует на чувства

зрителя, его роль по преимуществу эмоциональна —

в отличие от

линии, выполняющей, как упомина-

лось

выше, скорее интеллектуальную функцию.

Сравнительные достоинства линии и цвета в свое

время стали

предметом жарких споров между сто-

ронниками Микеланджело и его великого

совре-

менника — венецианского живописца Тициана. Ти-

циан, будучи сам искусным рисовальщиком, пре-

красно

усвоившим уроки Микеланджело, тем не

менее

стоит у истоков колористической традиции в

мировой живописи — традиции, которая продол-

жалась в творчестве Рубенса и Ван-Гога и в XX веке

получила воплощение в работах экспрессионистов.

Одно из

поздних полотен Тициана — «Похищение

Европы» (илл. 7) — дает нам пример звучного,

насыщенного

колорита, характерного для стиля

мастера. К сожалению, подготовительные рисунки

для

этой грандиозной композиции не сохранились,

но есть все основания

полагать, что художник не

переносил

предварительный эскиз на полотно, а с

самого начала работал

кистью, внося

многочисленные правки по мере продвижения впе-

ред. Используя краски различной густоты, худож-

ник

сумел в совершенстве передать фактуру об-

наженного женского

тела, развевающиеся на ветру

одежды

Европы и косматую шерсть быка-Зевса. Он

блестяще использовал для

этого технику так

называемых

лессировок — последовательного на-

ложения на

холст тонких, просвечивающих кра-

сочных слоев. Эта техника позволила ему добиться

ВВЕДЕНИЕ • 19

8. Пабло Пикассо. Девушка перед зеркалом.

1932 г, март. Холст, масло. 162,3 х 130,2 см.

Музей современного искусства, Нью-Йорк

(дар г-жи Саймон Гуггенхайм)

эффекта почти воздушной прозрачности в пейзаже,

образующем задний план картины и выписанном

динамичными, изящными мазками.

Цвет сам по себе настолько выразителен, что

его воздействие на

зрителя не зависит от какой-то

определенной системы. Картина Пикассо «Девушка

перед

зеркалом» (илл. 8) строится на мощно ак-

центированных

контурах, подчеркивающих форму,

но в

черно-белом варианте она не имела бы смысла.

Пикассо

трактует форму как эффектное

декоративное

сочетание резко очерченных плоских

пятен — цветовых зон, напоминающее старинные

цветные

витражи. Ведущий мотив картины — жен-

щина, любующаяся своим отражением в зеркале,—

известен с давних времен: достаточно вспомнить,

например, «Туалет Венеры» кисти Симона Вуэ,

художника французского барокко (илл. 306); однако

в интерпретации Пикассо

тема приобретает

неожиданное, волнующее звучание. Настроение

женщины на полотне нельзя назвать спокойным или

безмятежным. Ее лицо состоит из двух контрастных

половин: одна дышит грустной сосредоточенностью,

другая похожа на маску, и только цвет выдает

целую бурю чувств. Рука женщины протянута к

зеркалу — она словно хочет дотронуться до своего

отражения, которое ее и влечет, и страшит. Нам

всем знаком неприятный

момент, когда, случайно

увидев себя в зеркале, невольно вздрагиваешь:

волшебное

стекло порой приносит