Юрьев М.Ф. (ред.) Новейшая история стран Азии и Африки

Подождите немного. Документ загружается.

дение включало все ступени доуниверситетского образования и спе-

циальные (учительские, коммерческие и др.) курсы. Колледж сыграл

большую роль не только в развитии системы образования, но и в поли-

тической жизни страны. Многие руководители национально-освободи-

тельного движения и нынешние государственные деятели, в частности

президент республики Гана доктор Кваме Нкрума, были воспитанни-

ками колледжа в Ачимота. В течение многих лет колледж был основ-

ным центром формирования антиколониалистской политической мысли.

При всей умеренности программных требований Национальный

конгресс Западной Африки сыграл большую роль в развитии нацио-

нально-освободительного движения не только на Золотом Берегу, но

и в других английских колониях Западной Африки. Но это не была

массовая организация. Руководители конгресса в борьбе против анг-

лийской колониальной администрации и поддерживавших ее местных

феодалов даже не пытались опереться на поддержку широких народ-

ных масс. Напротив, когда под влиянием мирового экономического

кризиса 1929—1933 гг. народные массы пришли в движение, его руко-

водители пошли на соглашение с феодальной знатью. В 30-х годах,

после смерти Кейзли Хейфорда, конгресс прекратил свое существо-

вание.

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. очень тяжело отра-

зился на экономике и положении народных масс Золотого Берега.

Основой экономики служило производство бобов какао, а цены на них

в 1930 г. сократились в 6—7 раз по сравнению с 1920 г. Мелкие произ-

водители какао были разорены, вся экономическая жизнь — парализо-

вана. Заработная плата горняков и железнодорожников резко снизи-

лась, началась массовая безработица. Чтобы покрыть бюджетный

дефицит, колониальные власти повысили импортные пошлины, а это

привело к росту цен на товары. Стали дороже и коммунальные услуги.

В 1931 г. колониальные власти попытались ввести систему прямого

налогообложения африканцев. Попытки возложить расходы по содер-

жанию аппарата политического порабощения на самих порабощенных

делались и раньше, но всякий раз встречали упорное сопротивление.

И на сей раз колонизаторы тоже были вынуждены отступить. Намере-

ние колониальной администрации вызвало всенародную антиналоговую

кампанию — по всей стране проходили митинги и демонстрации про-

теста, вмешательство полиции приводило местами к кровавым столкно-

вениям. Представитель г. Аккра, выступая на заседании Законодатель-

ного совета, поставил перед губернатором такой вопрос: «Готово ли

правительство расширить представительство (представительство в За-

конодательном совете. — Авт.) и передать народу контроль над финан-

сами?» Вопрос о введении новых налогов превратился, таким образом,

в вопрос о передаче власти народу колонии. Английские колонизаторы

сняли его с повестки дня.

Когда экономический кризис миновал и цены на какао на мировом

рынке стали повышаться, английские компании попытались удержать

скупочные цены на низком уровне. В 1937 г. 14 компаний, скупавших

какао на Золотом Берегу и в Нигерии, заключили соответствующее

секретное соглашение. Производители какао на Золотом Берегу отве-

тили на это дружным бойкотом: они прекратили продажу какао и

покупку импортных товаров. Компании не хотели сдаваться, бойкот

продолжался с октября 1937 г. по апрель 1938 г. В конце концов ком-

пании были вынуждены отступить.

Конституция 1925 г., антиналоговая компания

1931

—1932 гг., бой-

кот английских компаний 1937—1938 гг. знаменовали начало нового

541:

&тапа в истории Золотого Берега — народ оправился от тяжелых пора-

жений XIX в. и стал собирать силы для борьбы за национальную сво-

боду. Но в то время на Золотом Берегу не было еще политической

организации, которая предложила бы народным массам четкую анти-

империалистическую программу и возглавила бы их борьбу. Общество

защиты прав аборигенов Золотого Берега — организация, возникшая

в 1897 г. и сыгравшая некоторую положительную роль, боялась массо-

вого народного движения. Национальный конгресс Западной Африки

сошел со сцены в начале 30-х годов. Рабочий класс был еще малочислен

и не организован. Существовало несколько мелких профсоюзов (шофе-

ров, почтовых служащих и др.), которые не признавались колониаль-

ными властями, ограничивались защитой экономических интересов

своих членов и не принимали никакого участия в политической жизни

страны. В разных городах страны существовали разнообразные ассо-

циации и кружки, объединявшие в основном учащуюся молодежь.

В апреле 1930 г. по инициативе Кейзли Хейфорда и других политиче-

ских деятелей в колледже Ачимота была созвана первая конференция

молодежи Золотого Берега. Такие конференции созывались затем еще

несколько раз. Они содействовали консолидации сил, противостоящих

колониальной администрации, но не выдвинули требования ликвидации

колониального режима, не предложили народу антиимпериалистической

программы.

Золотой Берег в период второй мировой войны. Началась вторая

мировая война. Народы Золотого Берега приняли в ней активное уча-

стие. В вооруженные силы Британской империи было мобилизовано

около 70 тыс. человек. Солдаты с Золотого Берега участвовали в осво-

бождении Эфиопии и Бирмы. Пользуясь военной обстановкой, англий-

ские власти ввели в 1943 г. подоходный налог. Большие средства были

собраны в виде пожертвований, а также путем распространения бес-

процентных военных займов. Увеличился экспорт какао, пальмовых

продуктов, каучука и других видов ценного сырья. Возросла добыча

марганцевой руды; в 1941 г. началась разработка бокситовых место-

рождений.

Рабочий класс в годы войны оказался в очень трудном положении.

Колониальные власти и компании выжимали из рабочих все соки, стои-

мость жизни резко возросла, а заработная плата оказалась заморо-

женной. Отстаивая свои жизненные интересы, рабочие широко исполь-

зовали традиционный, но для них еще более или менее новый метод

борьбы рабочего класса—забастовку. В период войны ежегодно про-

исходило по нескольку забастовок. В сентябре 1942 г. английские вла-

сти были вынуждены разрешить создание профсоюзов.

Лояльно сотрудничая с английскими властями в войне против

фашистской коалиции, африканцы Золотого Берега не могли забыть,

что сами они порабощены английскими империалистами. В Законода-

тельном совете африканские представители настойчиво требовали от

английского правительства заявления о том, какую политику по отно-

шению к Золотому Берегу оно намерено проводить после войны; все

чаще раздавались требования введения демократической конституции

и африканизации колониального аппарата. Когда губернатор, обосно-

вывая введение подоходного налога, заявил, что подоходный налог

платят во всех цивилизованных странах, представитель от Кейп Коаста

в Законодательном совете сказал: это верно, что в цивилизованных

странах платят прямые налоги, но тогда вы должны признать, что мы

тоже цивилизованная страна, почему же у нас все еще сохраняется

колониальный режим?

542:

В 1940 г. конференция молодежи Золотого Берега, состоявшаяся

в Акропонге, выработала программу реформ, но губернатор и слышать

ие хотел ни о каких реформах. В 1941 г. деятели национального дви-

жения образовали комитет для выработки новой конституции. В 1943 г.

проект конституции был передан министру колоний во время посещения

им Золотого Берега, но министерство колоний отказалось обсуждать

какие-либо конституционные изменения. Английские империалисты все

еще рассчитывали управлять колониями по-старому, но африканцы

думали иначе.

Освободительное движение после второй мировой войны. Вскоре

после окончания войны, в октябре 1945 г., в Манчестере состоялся

пятый панафриканский конгресс. Как и на всех предыдущих конгрес-

сах, председательствовал доктор Уильям Дюбуа, активную роль в

руководстве играли доктор Кваме Нкрума и некоторые другие полити-

ческие деятели Золотого Берега. Перу Нкрума принадлежит принятое

конгрессом «Обращение к рабочим, крестьянам и интеллигенции коло-

ниальных стран», призывающее к организации массовых движений

против колониализма. Это обращение нашло самый живой отклик в

сердцах народных масс, исстрадавшихся под гнетом колониализма.

Английские империалисты попытались отделаться незначительными

уступками. В 1946 г. они ввели новую конституцию, по которой из

30 членов Законодательного совета 12 назначались губернатором из

числа английских чиновников, а 18 выбирались путем сложной, неде-

мократической избирательной системы. За английским губернатором

сохранялось право вето. Этот маневр английских империалистов вы-

звал возмущение народных масс, требовавших не исправления коло-

ниального режима, а его ликвидации. В 1947 г. возникла новая поли-

тическая организация — Объединенный конвент Золотого Берега,

выдвинувшая требование предоставления независимости «в возможно

кратчайший срок».

Инициатива создания этой организации и руководство ею принад-

лежало верхушке местной буржуазии и той части феодальной про-

слойки, интересы которой сближаются с интересами буржуазии. Пре-

зидентом конвента стал крупный лесопромышленник, экспортер леса

и какао Джордж Альфред Грант. Руководство конвента боялось

вовлечения в движение широких народных масс и надеялось догово-

риться с Англией о новых, более существенных конституционных

уступках.

В народе между тем назревало массовое движение против роста

дороговизны. Индекс стоимости жизни уже к концу 1947 г. поднялся

вдвое против 1939 г. Рабочие, боровшиеся за повышение заработной

платы, провели за год, с апреля 1947 г. по март 1948 г., 37 забастовок.

В особо бедственном положении оказались демобилизованные солдаты,

не получившие ни работы, ни пособий. К борьбе против роста дорого-

визны присоединилась и буржуазия, рассчитывавшая использовать

недовольство народных масс для укрепления своих позиций. В январе

1948 г. начался бойкот импортных товаров, по всей стране проходили

митинги и демонстрации. В Аккре 28 февраля 1948 г. было организо-

вано мирное шествие к дворцу губернатора с целью передать ему тре-

бование народа. По приказу губернатора демонстрация была расст-

реляна.

Чтобы ослабить нараставшее антиимпериалистическое движение,

английские власти были вынуждены пойти на новые политические

уступки. Они создали комитет по пересмотру конституции, состоявший

исключительно из африканцев, в состав которого почти целиком вошло

543:

руководство Объединенного конвента. После этого вице-президент

Объединенного конвента призвал пересмотреть прежний лозунг «неза-

висимость в возможно кратчайший срок» на том основании, что Англия

якобы изменила свое отношение к колониям.

Этот поворот руководства конвента вправо вызвал раскол в его

рядах. В августе 1949 г. возникла Народная партия конвента во главе

с Кваме Нкрума, который до этого был секретарем Объединенного

конвента. Новая партия была первой в истории Золотого Берега поли-

тической партией, которая поставила своей целью возглавить широкое

народное движение за национальную независимость. Ее программа

включила не только требование независимости, уничтожения империа-

лизма и всех форм национального и расового угнетения, но также

требование ликвидации капиталистической эксплуатации. Она полу-

чила поддержку всех слоев трудящегося населения, и прежде всего

организованного в профсоюзы рабочего класса.

Когда был опубликован проект новой конституции, которая исхо-

дила из сохранения колониального режима, Народная партия обрати-

лась к народу с призывом начать кампанию гражданского неповино-

вения. Конгресс профсоюзов, основанный еще в 1945 г., решил поддер-

жать призыв Народной партии и провести всеобщую забастовку. 8 ян-

варя 1949 г. началась всеобщая забастовка, за которой последовал

бойкот английских товаров. Губернатор колонии ввел осадное положе-

ние и учинил полицейскую расправу. Лидеры Народной партии и Кон-

гресса профсоюзов, в их числе и Кваме Нкрума, были брошены в

тюрьму.

Проект конституции с некоторыми поправками был утвержден в

Лондоне. В феврале 1951 г. состоялись выборы в Законодательное со-

брание, закончившиеся полной победой Народной партии. Был избран

и Кваме Нкрума, находившийся в тюрьме. Опасаясь новых демонстра-

ций, губернатор был вынужден освободить его. В соответствии с кон-

ституцией было сформировано правительство во главе с Кваме Нкру-

ма — первое в истории страны правительство с африканским

премьер-министром. Это еще не было концом английского колониаль-

ного господства, так как во главе страны оставался английский губер-

натор, имевший право вето. Предстояла трудная борьба, но правитель-

ство Кваме Нкрума решительно проводило курс на достижение

политической независимости, опираясь на поддержку абсолютного

большинства населения.

В мае 1953 г. Законодательное собрание по предложению Нкрума

приняло решение просить правительство Англии внести на рассмотрение

английского парламента закон о провозглашении Золотого Берега

суверенным, независимым государством Британского содружества на-

ций. Это решение было поддержано народом, но феодальные элементы,

связавшие свою судьбу с английским империализмом, служившие ему

надежной социальной опорой, попытались внести раскол в единый

фронт народа. Их поддерживали крайние националистические эле-

менты, выдвигавшие на первый план свои местнические интересы.

Возникло множество политических партий, началась сложная борьба

по вопросу о будущем государственном устройстве. Феодалы Ашанти

требовали создания федерального государства и грозили расчленением

страны на несколько миниатюрных государств. Лидер феодальной

оппозиции ездил в Лондон и просил английских империалистов не торо-

питься с предоставлением независимости.

Английское правительство попыталось использовать разногласия,

чтобы оттянуть предоставление независимости. Оно потребовало про-

544:

ведения новых, досрочных выборов Законодательного собрания в

надежде на то, что силы, противостоящие Народной партии, получат

большинство. В июле 1956 г. состоялись выборы, и народ вновь про-

голосовал за независимость. Англия была вынуждена отступить и

согласиться предоставить Золотому Берегу статус доминиона, присое-

динить к нему западную часть Того, установить дату провозглашения

независимости нового государства, получившего наименование Гана.

Того было разделено между Англией и Францией. Западная его

часть находилась под опекой Англии. В соответствии с требованиями

народа Того и решением Совета по опеке ООН в мае 1956 г. в Того

был проведен референдум. Вопрос был поставлен так: сохранение ре-

жима английской опеки или присоединение к Золотому Берегу, когда

он получит независимость. Большинство тоголезцев высказалось за

присоединение к Золотому Берегу.

НЕЗАВИСИМАЯ ГАНА

Меры по укреплению независимости. Провозглашение республики.

6 марта 1957 г. состоялась торжественная церемония провозглашения

независимого государства Гана. В истории страны начался новый

период, период ликвидации остатков колониализма, создания нацио-

нальной экономики и национальной культуры, строительства новой

жизни.

Правительство Ганы приступило к осуществлению плана реконст-

рукции экономики страны, ввело национальную денежную систему,

создало свои вооруженные силы, осуществило другие мероприятия,

направленные на ослабление зависимости от бывшей метрополии. При-

держиваясь в своей внешней политике позитивного нейтралитета, Гана

установила дипломатические отношения с Советским Союзом и другими

социалистическими странами, заключила с ними экономические и куль-

турные соглашения. В целях мобилизации всех сил африканских народов

на борьбу за окончательную ликвидацию колониальной системы пра-

вительство Ганы выступило инициатором созыва первой Конференции

независимых африканских государств (апрель 1958 г.) и первой Кон-

ференции народов Афр ики (декабрь 1958 г.). В ООН и на других

международных форумах Гана решительно выступает против колониа-

лизма, за мир и всеобщее разоружение.

Укрепив свое международное и внутриполитическое положение,

правительство Ганы сделало новый шаг в направлении укрепления

своего суверенитета. По конституции 1957 г., навязанной ей Англией,

в Гане был установлен монархический режим: английская королева

считалась главой государства, ее представителем в Гане оставался

английский генерал-губернатор. 1 июля 1960 г. Гана была провозгла-

шена республикой, Кваме Нкрума был избран ее первым президентом.

Гана осталась в составе Британского содружества наций, но введение

республиканского строя означало конец статуса доминиона. Последний

английский губернатор покинул страну.

1961 год принес новые успехи в стремлении народа Ганы укрепить

свою независимость. Руководство вооруженными силами страны из рук

англичан, которые сохраняли его и после завоевания независимости,

перешло в руки деятелей Ганы во главе с Кваме Нкрума, который стал

главнокомандующим.

Другим важным шагом в развитии новой Ганы было создание

первого в этой стране университета, начавшего работать осенью 1961 г.

35»/

4

Зак. 55

545

Таким образом, налаживается подготовка кадров с высшим образова-

нием, причем не под руководством англичан, бывших ранее хозяевами

колледжей Ганы, а на национальной основе.

В области экономики важным шагом было создание национальной

компании по продаже какао-бобов и перенесение центра торговли

этим важнейшим для Ганы товаром из Лондона в Аккру.

Борьба против реакции. С борьбой за укрепление независимости

Ганы связана и проведенная в сентябре 1961 г. реорганизация прави-

тельства республики, из которого были удалены некоторые министры,

скомпрометированные стремлением к личному обогащению и связями

с капиталистами Англии, США и других империалистических стран.

Почти одновременно с реорганизацией правительства было опублико-

вано сообщение о раскрытии заговора с целью свержения законного

правительства Ганы и убийства президента Нкрума. Изменения в со-

ставе правительства и арест заговорщиков вызвали злобную кампанию

клеветы на Гану в английской прессе и недовольство правящих кру-

гов США, которые пытались оказать давление на Гану, задержав

предоставление обещанных ранее займов.

Реакционеры не прекратили попытки свержения правительства

К. Нкрума с помощью заговоров и убийств. В августе — сентябре

1962 г. трижды совершались покушения на жизнь К. Нкрума, в резуль-

тате которых 15 человек погибло и 256 ранено. В ответ на зверства ре-

акции правительство ввело в стране чрезвычайное положение.

Программа Народной партии конвента. Террористические акты и

нажим империалистов не запугали народ Ганы. Об этом свиде-

тельствует новая программа Народной партии конвента, принятая

на II съезде партии в июле 1962 г. В программе, названной «За мир

и счастье», говорится, что целью партии является построение социали-

стического общества. В выдвижении руководителями Ганы этого ло-

зунга сказался тот факт, что капиталистический путь развития, несу-

щий обострение имущественного неравенства, пауперизацию крестьян,

укрепление позиций иностранного капитала, отвергается народом

Ганы. В программе говорится о необходимости индустриализации

страны, улучшения сельского хозяйства, развития здравоохранения,

образования и культуры. Что же касается социальных преобразований,

то о них говорится в общей форме, констатируется многоукладность

экономики, предлагается изучить пути развития сельского хозяйства—

через организацию государственных хозяйств, кооперативов или поощ-

рение индивидуальных хозяйств, либо сочетать все три формы ведения

хозяйства.

Внешняя политика Ганы. Отношения с СССР. Правительство и

народ Ганы, борясь против колониализма во всех его проявлениях,

выступают за единство Африки. Гана активно участвовала в Аддис-

Абебской конференции африканских государств 1963 года и в создании

Организации африканского единства.

Одним из важнейших факторов, благоприятствующих успешному

развитию независимой Ганы, является дружба с Советским Союзом.

Ярким проявлением этой крепнущей дружбы были две поездки прези-

дента Нкрума в Советский Союз в 1961 г., теплый прием, оказанный

ему в нашей стране, а также его беседы с советскими государственны-

ми деятелями, в ходе которых выявилась общность взглядов по ряду

важнейших вопросов современности и было выражено стремление обеих

сторон к дальнейшему развитию всесторонних связей между СССР и

Республикой Гана.

546:

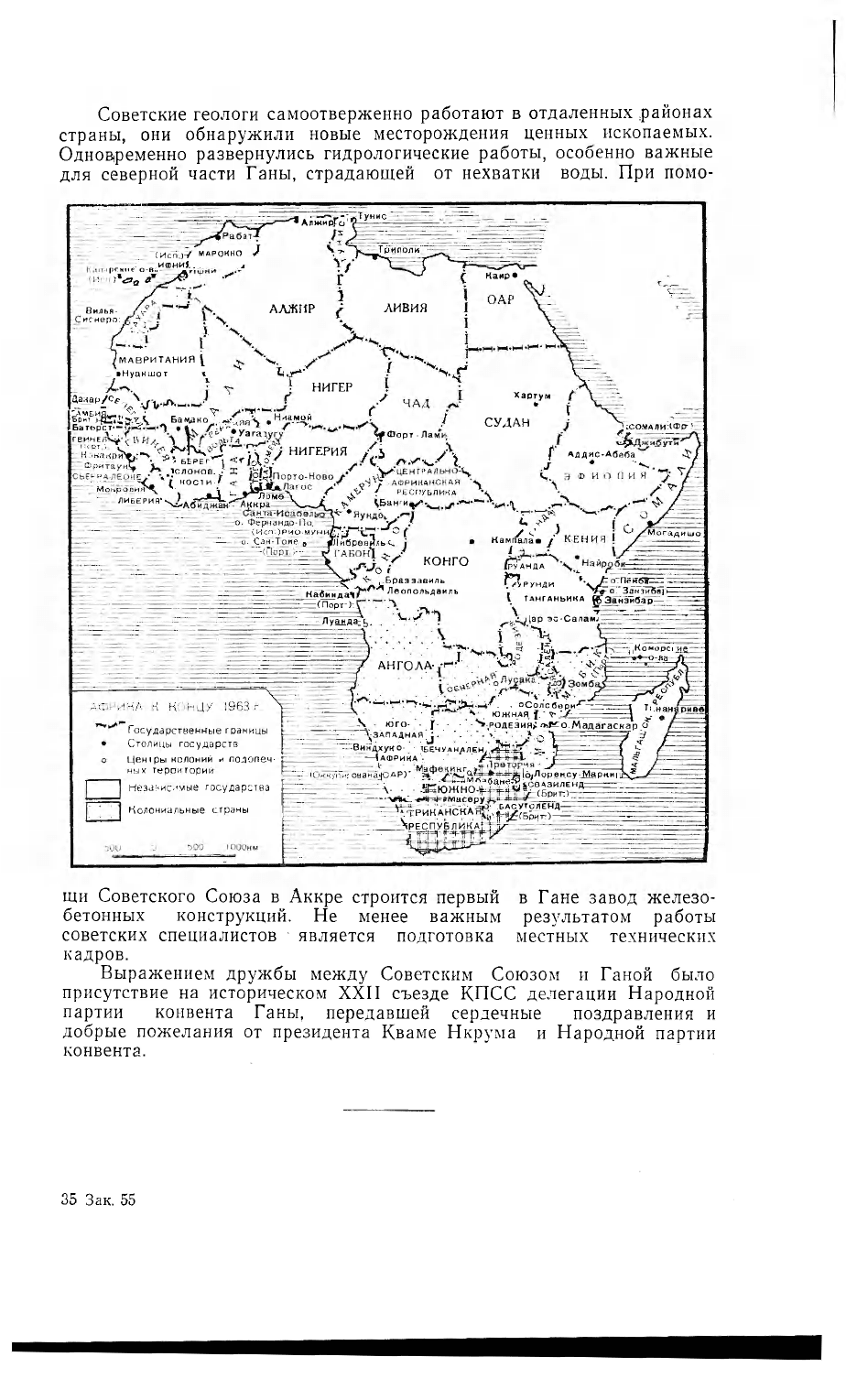

Советские геологи самоотверженно работают в отдаленных районах

страны, они обнаружили новые месторождения ценных ископаемых.

Одновременно развернулись гидрологические работы, особенно важные

для северной части Ганы, страдающей от нехватки воды. При помо-

АлжирГо'

(Исп-.)У МАРОККО

И Ш H Hi J

ipcкие" о-в;.

Лэ„

л*

Каир*

ЛИВИЯ

АЛЖИР

Вилья-

иснеро;

МАВРИТАНИЯ \

•Нуакшот *

НИГЕР

Хартум

Дакар/С^.

Й»,

6

Sfcs

Батерст'~

геинЕ,

г

^-

Бамако

^

v

• Уага

СУДАН

:СОМД/)И:(ФО"

Форт • Ла

НИГЕРИЯ

Аддис-Абеба

Г- БЕPE

Г

н

10Л0Н0В.

I

t

кости-

ЛИБЕРИЯ'

•

О

Кампалав

КОНГО

АИДА

.Браз завиль

Леопольдвиль

РУНДИ V"?^

Ту- о. Занзиба)

Танганьика g>Занзибар—

Набиндач

—(Порт"):

^арэс-Салам;

Луанда;

,Коморс!

АНГОЛА-

. . оСол'сбори-*"—— у,

ЮЖНАЯ J.' у- 1/- I ^

,Родезия»: .Мадагаскар о

\ • юго- - J

r

- - -V

-"^ЗАПАДНАЯ j • '

ВИНДХУК О- • 1БЕЧУАН/\ЛЕН,

—I АФРИКА : - ' •/

0

^aHajjCАР) .

V •

• ЖЮЖНОф

-—

:

—~

a

P

е

ру

P И К A HCK А

т

:

Sp E СП У Б Л Й К Af

Il || !PfWIfIf

Государственные границы

Столицы государств

Цен 1ры колоний И подопеч-

ных территорий

Независимые государства

1б;Лорен.су

-JvTa

рк

и

I

^свАЗилЕнд=^=т:

(Брит)-

.БАСУТОЛЕНД—

Й^СБЬитт) —

Колониальные страны

щи Советского Союза в Аккре строится первый в Гане завод железо-

бетонных конструкций. Не менее важным результатом работы

советских специалистов является подготовка местных технических

кадров.

Выражением дружбы между Советским Союзом и Ганой было

присутствие на историческом XXII съезде КПСС делегации Народной

партии конвента Ганы, передавшей сердечные поздравления и

добрые пожелания от президента Кваме Нкрума и Народной партии

конвента.

35 Зак. 55

ГВИНЕЯ, МАЛИ

и другие страны Западной Африки

Французский колониальный режим в странах Западной Африки.

К концу XIX в. французские империалисты, действуя огнем и мечом,

захватили в Западной Африке обширные пространства. Существовав-

шие здесь прежде африканские государства Кайор, Баол, Салум,

Фульбе и др. были разрушены. В 1904 г. французское правительство

свело завоеванные земли в единую «колониальную федерацию» —

Французскую Западную Африку (ФЗА). Первое время она состояла

из семи частей: Сенегала, Судана, Мавритании, Гвинеи, Берега Сло-

новой Кости, Нигера, Дагомеи. В 1919 г. в качестве особой админист-

ративной единицы была выделена восьмая территория — Верхняя

Вольта

Продолжая военные операции по «умиротворению» непокоренного

коренного населения, французские империалисты с начала XX в. при-

ступают к интенсивному грабежу естественных богатств Западной

Африки, используя с этой целью даровой принудительный труд афри-

канцев.

В годы первой мировой войны Французская Западная Африка

являлась для Франции важным поставщиком продовольствия. Во фран-

цузской армии насчитывалось свыше 160 тыс. «сенегальских стрелков»,

набранных в Сенегале, Судане, Гвинее. Их направляли в самое пекло

войны.

Попытки французского правительства переложить часть военных

тягот на африканские колонии вызывали возмущение коренного насе-

ления. Крупное восстание, охватившее обширные районы восточной

части ФЗА, вспыхнуло в 1916 г. Выступления племен имели место также

на севере «федерации».

С окончанием войны французские монополии приступили к созда-

нию необходимых условий для эксплуатации естественных богатств

ФЗА: строились морские порты, железные и автомобильные дороги,

линии связи. Одновременно в колонии создавался административный

аппарат, важнейшим звеном которого являлись назначавшиеся вла-

1

В 1932 г. Верхняя Вольта как отдельная административная единица была уп-

разднена, а в 1947 г. восстановлена вновь.

548:

стями вожди в районах (кантонах) и деревнях. Этими вождями нередко

становились солдаты и унтер-офицеры колониальных войск, проявляв-

шие усердие мелкие чиновники и лакеи, то есть все те, кто стремился

выслужиться перед колонизаторами. Административные «вожди» явля-

лись надежной опорой французских властей. «Обычным являлось пря-

мое вмешательство,— писал по этому поводу французский ученый

Ж- Сюрэ-Каналь. — Кантональный «вождь» заставлял крестьян бес-

платно работать на его полях, строить или ремонтировать его дома,

поставлять жен для его гарема, по любому поводу преподносить ему

«подарки» деньгами или натурой».

Созданная французами в ФЗА административная машина получила

название «системы прямого управления» (в отличие от «косвенной си-

стемы», установленной в английских колониях, при которой управле-

ние колониями осуществлялось через «традиционных» феодальных

вождей). При прямой, как, впрочем, и при косвенной, системе управ-

ления коренное население было лишено каких-либо гражданских прав.

Оно было отстранено и от участия в политической жизни. В этом от-

ношении известное исключение представлял один лишь Сенегал. В сен-

тябре 1916 г. французский парламент принял закон, признававший

часть жителей четырех коммун Сенегала французскими гражданами..

Это было сделано для того, чтобы привлечь африканцев — «француз-

ских граждан» к военной службе, увеличив тем самым контингент

африканских частей, сражавшихся на фронтах. «Французские граж-

дане» Сенегала получали некоторые привилегии по сравнению с «рядо-

выми африканцами», они, в частности, не подпадали под юрисдикцию

кодекса о туземцах и имели право посылать одного депутата во фран-

цузский парламент'. Но было этих граждан немного- в 1936 г. их

насчитывалось около 80 тыс. Основная масса населения даже в Сене-

гале политических прав не имела. Никак нельзя было считать предста-

вительным органом так называемый Колониальный совет, созданный

в Сенегале в 1920 г., где наряду с европейцами заседала небольшая

кучка африканских вождей, избиравшихся по усмотрению французских

властей. Этот Колониальный совет располагал к тому же только кон-

сультативными функциями. На других территориях не было даже и

«колониальных советов».

Недовольство колониальным режимом массы переносили прежде

всего на вождей, с которыми им повседневно приходилось сталки-

ваться. Авторитет последних катастрофически падал. Крестьяне во

многих случях отказывались выполнять их приказания, платить налоги.

Чтобы избежать массовых крестьянских волнений, французское прави-

тельство приняло в 1932 г. закон «О туземной администрации», преду-

сматривавший избрание деревенского вождя главами семей данной

деревни. Но то был призрачный демократизм. Последний голос и на

этот раз оставался за администратором округа (французом), который

выбирал из представленных 2—3 кандидатов на должность вождя

наиболее «подходящего».

Пытаясь затормозить пробуждение общественного сознания, фран-

цузские власти запрещали в период между войнами создание африкан-

цами политических партий и профсоюзов. Чинились препятствия для

деятельности даже религиозных и культурных обществ и других орга-

низаций. Однако процесс формирования политических течений хотя глу-

1

Депутат Сенегала (с 1914 г.) — Блэз Днань являлся решительным противником

освобождения народов Африки. «Мы, туземные французы, — говорил он, — хотим остать-

ся французами, даже если бы Франция дала нам полную свободу». Блэз Диань дослу-

жился до поста заместителя министра колоний Франции.

35

:

549

хо и скрыто, но все же шел. Он осуществлялся под влиянием идей Октя-

брьской революции и политической жизни в метрополии, с одной сто-

роны (особенно после победы Народного фронта в 1936 г.), а также в

результате созревания социальных сил в самой колонии. Лучшие воз-

можности для формирования партий имелись в Сенегале, где, как уже

говорилось, часть африканцев пользовалась правами французских

граждан. В Сенегале еще в 1930 г. было создано отделение Французской

социалистической партии (СФИО). Эта организация не ставила перед

собой задачи борьбы с колониализмом. Ее члены лояльно сотрудни-

чали с французскими властями. На других территориях также возни-

кали в этот период политические течения и кружки. В Дагомее сильное

развитие получило вскоре после мировой войны движение младодаго-

мейцев. В Бамако (Судан) в 1937 г. открылся дискуссионный клуб

(«Суданский очаг»), в котором африканцы обсуждали политические

проблемы. На Берегу Слоновой Кости африканские плантаторы и тор-

говцы, недовольные притеснениями колониальных властей, выражали

свои взгляды в африканской газете, основанной в 1935 г.

Одной из причин медленного формирования политических партий

являлась слабость рабочего класса и национальной буржуазии. Кре-

стьянство, забитое и неграмотное, разрозненное в силу существования

языковых барьеров, расовых и религиозных предрассудков и т. д.,

хотя и участвовало время от времени в антиколониальных выступле-

ниях, но не было в состоянии возглавить борьбу за создание африкан-

ских партий.

Национальная буржуазия в межвоенный период практически не

существовала. Нивелируя доходы коренных жителей на самом нищен-

ском уровне, колониальные власти закрывали в сущности каналы для

роста буржуазных элементов. Национальная буржуазия в ряде бывших

территорий ФЗА начинает появляться только в последние годы.

Рабочий класс в условиях существования принудительного труда

(отмененного только в 1946 г.) не мог создать собственные организа-

ции. Тем не менее рабочие проявили себя в качестве мощной социаль-

ной силы. Борьба рабочего класса за свои права революционизировала

другие слои общества. Рабочие возглавили антиимпериалистические

выступления масс в Дагомее в 1923 г. Энергичную борьбу вели тран-

спортники. Вот один из примеров. В 1925 г. французские власти аре-

стовали трех рабочих железной дороги Тиес — Нигер по обвинению

в агитации против принудительного труда. В знак протеста против

ареста своих товарищей рабочие железной дороги объявили всеобщую

забастовку. Бастующих поддержали почти все представители народ-

ности бамбара. Это выступление приняло характер восстания. Против

восставших были брошены войска, движение на дороге прекратилось

на несколько недель. Будучи не в силах сломить сопротивление бам-

бара, администрация дороги вынуждена была пойти на уступки и

освободить арестованных.

Крупные забастовки рабочих происходили в Сенегале, Гвинее,

Дагомее, Береге Слоновой Кости в 1933 г. и в последующие годы.

ФЗА в годы второй мировой войны. После капитуляции Франции

в июне 1940 г. ФЗА попала под власть впшистов, которые открывали

двери ФЗА для гитлеровской Германии. Германия черпала в ФЗА не-

обходимое ей сырье — хлопок, каучук и какао.

Английские войска и части «Сражающейся Франции» предприняли

в июле 1940 г. операцию по уничтожению французских военных кораб-

лей, находившихся в Дакарском порту. Два месяца спустя (19 сен-

тября) они попытались овладеть Дакаром, важным стратегическим

550: