Жураковский Г.Е. Очерки по истории античной педагогики

Подождите немного. Документ загружается.

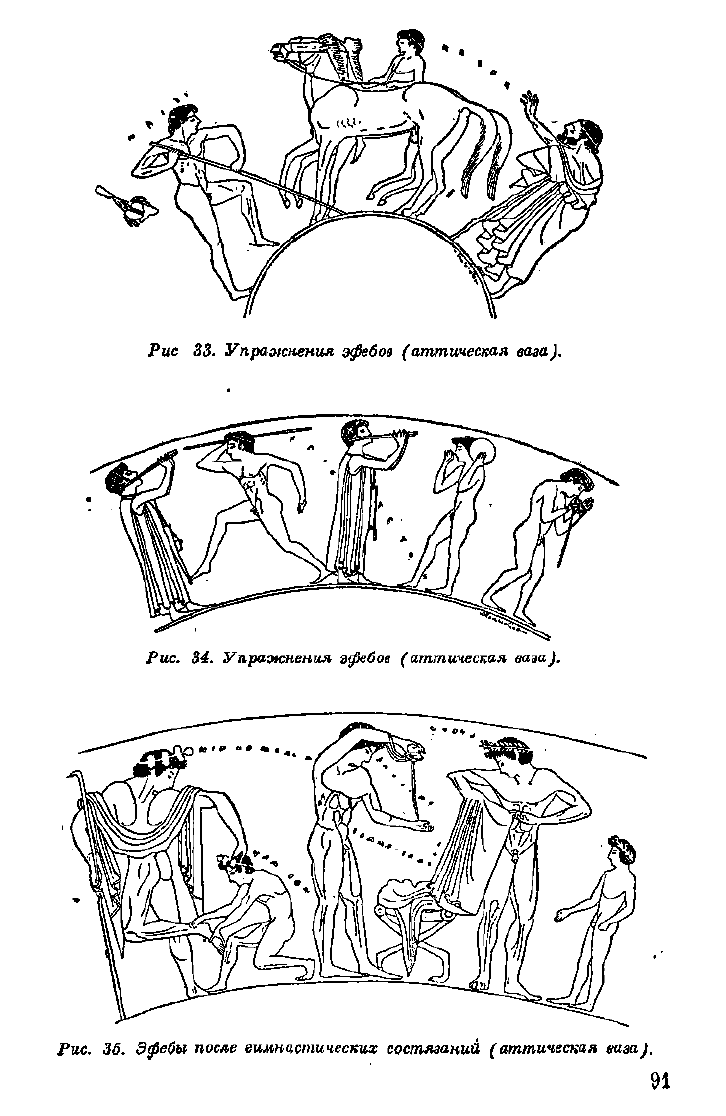

Рис 33. Упражнения эфебов (аттическая ваза).

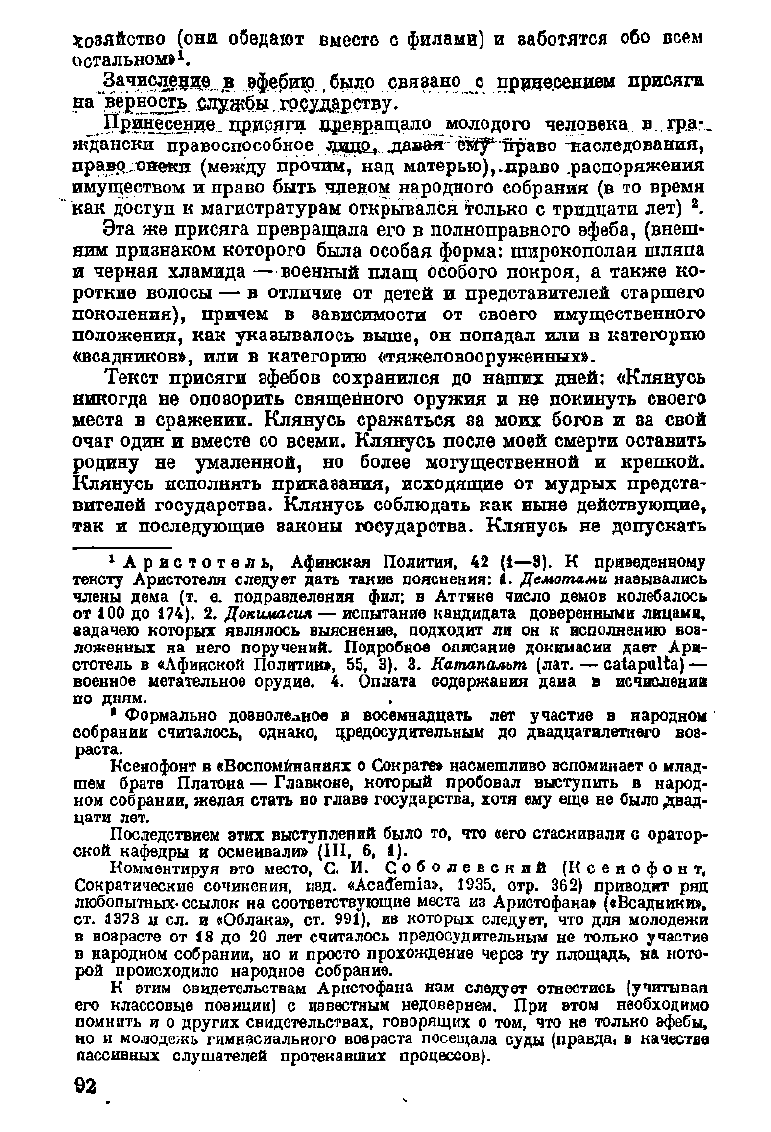

Рис. 34. Упражнения эфебов (аттическая ваза).

Рис. 35. Эфебы после гимнастических состязаний (аттическая ваза).

91

Хозяйство (они обедают вместо с филами) и заботятся обо всем

остальном»

1

.

Зачисление в эфебию было связано с принесением присяги

на .верность службы государству.

Прйесение...

присяги превращало молодого человека в гр.а-_

ждански правоспособное ДЙДО_, л;авая та^ право -наследования,

право.:г>веки (между прочим, над матерью),-лраво „распоряжения

имуществом и право быть чдедом народного собрания (в то время

как доступ к магистратурам открывался только с тридцати лет)

2

.

Эта же присяга превращала его в полноправного эфеба, (внеш-

ним признаком которого была особая форма: широкополая шляпа

и черная хламида —военный плащ особого покроя, а также ко-

роткие волосы — в отличие от детей и представителей старшего

поколения),

причем в зависимости от своего имущественного

положения, как указывалось выше, он попадал или в категорию

«всадников»,

или в категорию «тяжеловооруженных».

Текст присяги эфебов сохранился до наших дней: «Клянусь

никогда не опоэорить священного оружия и не покинуть своего

места в сражении. Клянусь сражаться эа моих богов и за свой

очаг один и вместе со всеми. Клянусь после моей смерти оставить

родину не умаленной, но более могущественной и крепкой.

Клянуоь исполнять приказания, исходящие от мудрых предста-

вителей государства. Клянусь соблюдать как ныне действующие,

так и последующие законы государства. Клянусь не допускать

1

Аристотель, Афинская Полития, 42 (1—3). К приведенному

тексту Аристотеля следует дать такие пояснения: 4. Демотами назывались

члены дема (т. е. подразделения фил; в Аттике число демов колебалось

от 100 до 174). 2. Докимасия — испытание кандидата доверенными лицами,

задачею которых являлось выяснение, подходит ли он к исполнению воз-

ложенных на него поручений. Подробное описание докимасии дает Ари-

стотель в «Афинской Политии», 55, 3). 3. Катапальт (лат. — catapulta) —

военное метательное орудие. 4. Оплата содержания дана в исчислении

по дням.

1

Формально довволвлнов в восемнадцать лет участие в народном

собрании считалось, однако, предосудительным до двадцатилетнего воз-

раста.

Ксенофонт в «Воспоминаниях о Сократе» насмешливо вспоминает о млад-

шем брате Платона — Главконе, который пробовал выступить в народ-

ном собрании, желая стать во главе государства, хотя ему еще не было двад-

цати лет.

Последствием этих выступлений было то, что «его стаскивали с оратор-

ской кафедры и осмеивали» (III, 6, 1).

Комментируя это место, СИ. Соболевский (Ксенофонт,

Сократические сочинения, изд. «Academia», 1935, стр. 362) приводит ряд

любопытных-ссылок на соответствующие места из Аристофана» («Всадники»,

ст.

1373 ц ел. и «Облака», ст. 991), И8 которых следует, что для молодежи

в возрасте от 18 до 20 лет считалось предосудительным не только участив

в народном собрании, но и просто прохождение через ту площадь, на кото-

рой происходило народное собрание.

К этим свидетельствам Аристофана нам следует отнестись (учитывая

его классовые позиции) с известным недоверием. При этом необходимо

помнить и о других свидетельствах, говорящих о том, что не только эфебы,

но и молодежь гимнасиального возраста посещала суды (правда, в качестве

пассивных слушателей протекавших процессов).

92

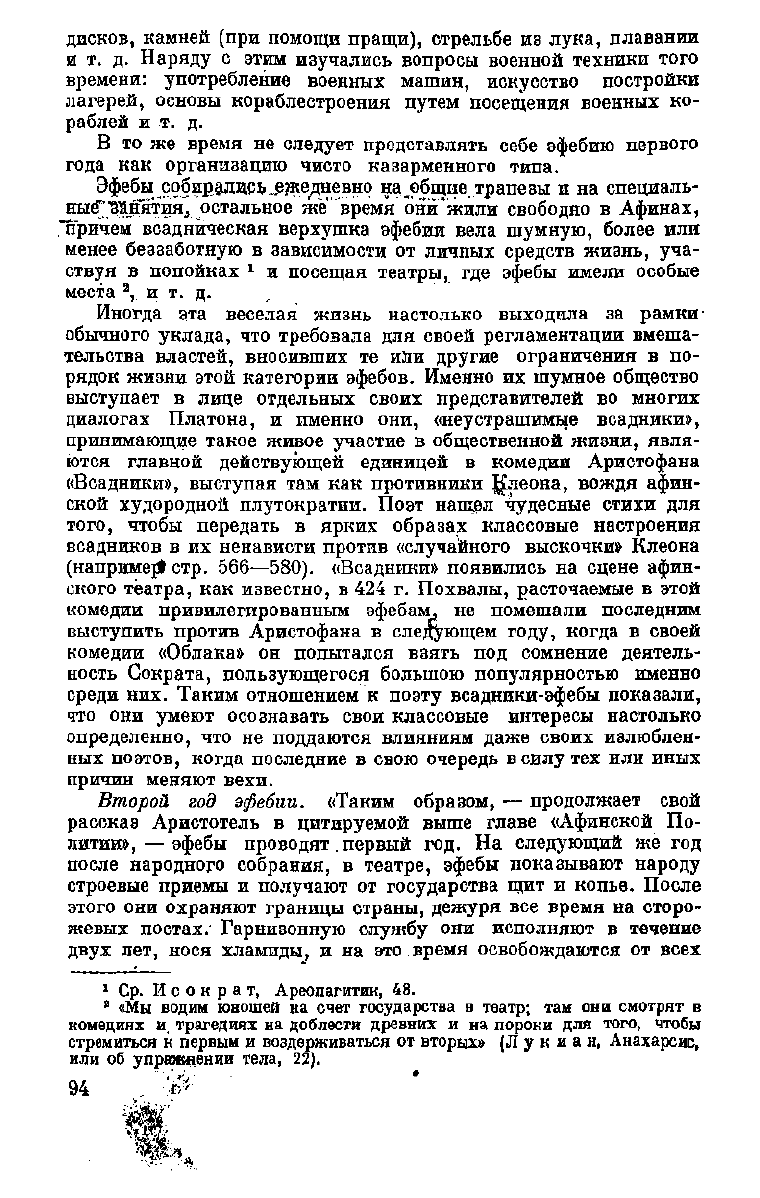

Рис. 36.

Вооружение эфебов (аттическая

ваза).

нарушения и колебания этих законов моего отца, и в свидетели

моей присяги призываю Аглавру, Эниалия, Ареста, Зевса, Авксо

и Гегемона»

х

.

Этот текст весьма интересен и поучителен.

Первый год эфебии. Как уже указывалось, афебия охватывала

двухгодичный срок. В течение первого года эфебы проводили

довольно разнообразную подготовку, включавшую гимнастиче-

скую тренировку и упражнения чисто военного характера.

Эти упражнения и тренировка отличались большим разно-

образием: тут можно упомянуть упражнения в борьбе, в беге,

в частности в беге с факелами (о котором выше была речь), упраж-

нения в верховой езде, в езде на колесницах, метании копий,

1

Ср. A.

D

u m'o n t, Essai sur ephebie attique, 1, 9, 10.

Дан греческий текст и указаны разночтения. Текст этого весьма важ-

ного документа дошел до нас в трех редакциях.

еа

дисков, камней (при помощи пращи), стрельбе из лука, плавании

и т. д. Наряду с этим изучались вопросы военной техники того

времени: употребление военных машин, искусство постройки

лагерей, основы кораблестроения путем посещения военных ко-

раблей и т. д.

В то же время не следует представлять себе эфебию первого

года как организацию чисто казарменного типа.

Эфебы собир^ддсь „ежедневно наобщие трапезы и на специаль-

ны^"Снятия, остальное же время они "жили свободно в Афинах,

"причем всадническая верхушка эфебии вела шумную, более или

менее беззаботную в зависимости от личных средств жизнь, уча-

ствуя в попойках

х

и посещая театры, где эфебы имели особые

места

2

, и т. д.

Иногда эта веселая жизнь настолько выходила за рамки

обычного уклада, что требовала для своей регламентации вмеша-

тельства властей, вносивших те или другие ограничения в по-

рядок жизни этой категории эфебов. Именно их шумное общество

выступает в лице отдельных своих представителей во многих

диалогах Платона, и именно они, «неустрашимые всадники»,

принимающие такое живое участие в общественной жизни, явля-

ются главной действующей единицей в комедии Аристофана

«Всадники», выступая там как противники Цлеона, вождя афин-

ской худородной плутократии. Поэт нащел чудесные стихи для

того,

чтобы передать в ярких образах классовые настроения

всадников в их ненависти против «случайного выскочки» Клеона

(например стр. 566—580). «Всадники» появились на сцене афин-

ского театра, как известно, в 424 г. Похвалы, расточаемые в этой

комедии привилегированным эфебам, не помешали последним

выступить против Аристофана в следоющем году, когда в своей

комедии «Облака» он попытался взять под сомнение деятель-

ность Сократа, пользующегося большою популярностью именно

среди них. Таким отношением к поэту всадники-эфебы показали,

что они умеют осознавать свои классовые интересы настолько

определенно, что не поддаются влияниям даже своих излюблен-

ных поэтов, когда последние в свою очередь в силу тех или иных

причин меняют вехи.

Второй год эфебии. «Таким образом, — продолжает свой

рассказ Аристотель в цитируемой выше главе «Афинской По-

литии», — эфебы проводят. первый год. На следующий же год

после народного собрания, в театре, эфебы показывают народу

строевые приемы и получают от государства щит и копье. После

этого они охраняют границы страны, дежуря все время на сторо-

жевых постах. Гарнизонную службу они исполняют в течение

двух лет, нося хламиды, и на это время освобождаются от всех

1

Ср.

И

с о к р а т, Ареопагитик, 48.

2

«Мы водим юношей на счет государства в театр; там они смотрят в

комедиях и, трагедиях на доблести древних и на пороки для того, чтобы

стремиться к первым и воздерживаться от вторых» (Л у к и а

н,

Анахарсис,

или об упражнении тела, 22).

94 ..

/'•>%"'

повинностей. Перед судом они не выступают ни в качестве ответ-

чика, ни в качестве истцов, чтобы не было повода отлучаться, —

разве только возникает дело о наследстве или наследнице, или

если кому-нибудь придется в его роде исполнять жреческие обя-

занности. По истечении двух лет они становятся уже на один

уровень с остальными гражданами».

Наряду с этим на эфебов-всадников возлагался ряд обязан-

ностей почетного характера: принимать участие в приеме послов,

составляя их охрану, нести такую же охранную службу при

высших сановниках государства и т. п.

Рис. 37. Афинские эфебы (Парфенон).

В дни торжественных празднеств, справлявшихся в Афинах

с необыкновенной роскошью, именно эти эфебы занимали почет-

ные места в тех пышных шествиях, которые с таким неподражае-

мым совершенством переданы на чудесных фризах Парфенона

и сохранились наряду с другими сценами из жизни эфебов на

многочисленных вазовых рисунках

г

.

1

Конечно, этих блестящих представителей богатой афинской молодежи

имел в виду Sully-Prudhomme, посвящая свои строки характеристике си-

стемы афинского ^просвещения:

Bienhgureuse la destinee

D'un enfant grec du monde ancien!

Fruit d'un amoureux hymen

ее,

II est jeu d'une joie innee

Et deux beaux sangs ont fait le sien,

Aou jeux qui font Thomme robuste

Ses muscles tendres durciront;

II sera fort, il sera juste:

Le gymnase elargit son buste,

Le Portique ennoblit son front.

Orateur de la Republique

Contre les Perses odieux,

II parlera le verbe attique,

II ira soldat heroique,

Mourir pour sa ville et ses dieux

95

ПРОБЛЕМЫ РЕМЕСЛЕННОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Своею высокою культурностью массы населения Афин, как

следует из всего предыдущего, не были в первую очередь обязаны

афинской школьной системе, которая обслуживала преимуще-

ственно имущие верхи.

Бесчисленные ремесленники, ютившиеся в лачугах, которыми

были обстроены узкие, кривые афинские улицы вокруг площади

Керамика, едва ли могли подвергаться значительному школьному

воздействию.

В условиях семейной наследственности, по крайней мере, не-

которых ремесл, тяжелого положения свободных ремесленников,

среди масс рабов и примитивного уровня техники можно легко

представить себе, что в афинских мастерских дети с малых лет

использовались как рабочая сила наравне со взрослыми, причем

о какой-либо долговременной, систематической технической вы-

учке не могло быть и речи.

Исключением в данном случае являлись художественные

мастерские, где как раз применение рабского труда могло на-

ходить менее места.

На этой почве возникают художественные традиции в области

вазовой живописи и ваяния, связанные о определенными мастер-

скими и именами («школы») как в Афинах, так и вне их.

Среди таких «школ» особо следует отметить Сикионскую (на

Пелопоннесе) «школу» ваяния, возникшую еще в конце VI в.

Успехи Сикионской «школы» содействовали в IV в. не только

расцвету ваяния, но и живописи.

Как известно

г

главным представителем Сикионской «школы»

живописи в это время был Памфил, о котором Вёрман

х

замечает:

«Памфил, в настоящем смысле глава Сикионской школы, отстаи-.

вал в литературе учения этой школы и ввел в греческие школы

обучение рисованию.

Об его педагогической деятельности мы внаем больше, чем

об его художественных произведениях. За свой курс учения,,

продолжавшийся 12 лет, он брал по одному таланту (4000 марок). *

Профаны и художники стекались в его школу. Сам великий

Аделлес окончил в ней свое образование».

Поэт

•

отчетливо отразил в этом стихотворении настроения и мысли,

господствующие среди всаднической верхушки эфебии, которые выявились

впоследствии на страницах Платона и Аристотеля.

Из всего сказанного следует, что мы не можем стать на точку зрения

Буасье утверждающего, что система афинского воспитания являлась

«одной и той же для всех граждан» («Elle est la meme pour tous les citoyens»),

и доказывающего эту мысль тем, что вся мужская молодежь должна была

проходить через эфебию. Это «прохождение» имело различный характер

в зависимости от классовых и имущественных предпосылок того или иного

эфеба.

См.

g. В о i в 8 i е г, I/instruction publique dans l'empire Romain» («Revue

des deux Mondes», ,1884 Mars, 820).

1

В ёрм ajH, История искусства, I стр. 437.

06

К этому замечанию Вёрмана следует прибавить, что особен-

ную известность в своей преподавательской работе Памфил при-

обрел и тем, что всю свою систему обучения рисованию строил

на математической основе. За это его особенно хвалит еще

Л.

Б. Альберти в своем известном трактате «О живописи»

1

. «Мне

очень по душе взгляд Памфила, превосходного древнего живо-

писца, у которого знатные юноши получали начальное образо-

вание в живописи. Он полагал, что ни один живописец не может

писать правильно, если он не был хорошо осведомлен в гео-

метрии».

После греко-персидских войн начинается поступательное дви-

жение в области ваяния уже на почве Аттики, хотя главную

роль в это время играют здесь еще не местные, но приезжие ху-

дожники. Только позже аттический мастера приобретают руко-

водящее значение не только у себя на родине, но и во всей Элладе,

что совпадает с блестящим «веком Перикла», когда наряду с наи-

более знаменитою «школою» Фидия возникли и другие объеди-

нения художников, стремившихся итти в области своего искус-

ства сравнительно независимыми от основного художественного

течения, представляемого Фидием, путями.

После всего сказанного легко понять значение специальных

традиций, возникавших в «школах» ваяния на почве Аттики.

Эти традиции, которые можно проследить в отдельных группах

художников в течение многих десятилетий, конечно, не приобре-

тались сразу и требовали долгих, напряженных лет ученичества,

конкретные очертания организации которого, к сожалению,

ускользают от нашего внимания в силу полного отсутствия соот-

ветствующих исторических данных.

Нечто подобное мы можем утверждать и относительно зод-

чества

2

, в условиях развития которого Значение рабского труда

было,

однако, значительно выше, чем в живописи и ваянии

3

.

(•

ВНЕШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АФИНАХ В V—IV ВЕКАХ

Ранее уже давались указания на общий высокий куль-

турный уровень населения Афин. Принимая во внимание

1

Л. Б. Альберти, De pictura, Базель, 1540.

2

Именно о ремесленниках, работающих на постройке Акрополя, Плутарх

заметил: «Все ремесленники старались друг перед другом довести свое ре-

месло до степени искусства» (Плутарх, Перикл, II, 137).

3 Любопытно обратить внимание на ценное сообщение Аристотеля

о существовании «рабской школы» на западной окраине Эллинского мира —

в Сиракузах, «где некто обучал людей рабству: за известное вознаграж-

дение он преподавал молодым людям знания, относящиеся к области

обычного рода домовых услуг».

Эта школа побуждает Аристотеля к таким рассуждениям: «Такое обучение

могло бы простираться и на дальнейшие области, например, можно было бы

обучать кулинарному искусству и остальным подобного же рода статьям дома-

шнего обихода. Работы ведь бывают разные: одни более высокого, другие бо-

лее насущного характера, как и пословица говорит. «Один раб на одно, дру-

гой — на другое, один господин — на одно, другой на другое» («Поли-

тика» 1,2).

1 Г. Е. Жураковский

97

этот высокий культурный уровень на базе широко распро-

страненной грамотности, мы невольно задаемся вопросом: где

его источники в условиях ограниченно классовой и доступной*

преимущественно избранным школьной системы?

Ответ на этот вопрос нужно искать в широко развернутой

системе внешкольного образования, строимой на мощной финан-

совой базе, какую создавало для Афин их господствующее по-

ложение среди 250 городов, первоначальное объединение которых

носило название Делосского союза (478г).

Первые годы сборы с городов хранились на острове Делосе

и, по крайней мере, формально составляли общественную казну,

но в половине V в. эта казна была перенесена в Афины и оконча-

тельно превратилась в собственность последних: союзники и рань-

ше являлись данниками державного города, теперь это положение

окончательно укрепилось.

Афинский театр. Одним из наиболее сильных средств «вне-

школьного» образования был афинский театр.

Для должной оценки греческого театра, как важного фактора

внешкольного образования, необходимо иметь в виду прежде

всего громадное число мест для зрителей в греческих театрах.

В наиболее крупном в Элладе,— Мегалопольском театре — могло

разместиться 44 000 зрителей, в Афинском — до 30 000. Такое

громадное число зрителей объясняется, конечно, тем, что грече-

ские драматические действия развертывались под открытым

небом, в местах, особо для того приспособленных и состоящих

из собственно сцены, полукруглой площадки перед нею, орхестры,

и койлона, помещения для зрителей.

Если принять во внимание, что афинское казначейство отпу-

скало широким массам свободных афинян специальные средства

на посещение театра, что в Афинах в течение очень долгого вре-

мени не существовало актеров-профессионалов (все роли, в том

числе и женские, исполнялись любителями-мужчинами, изби-

раемыми по филам), что нередко театральные представления тя-

нулись с утра и до вечера, что среди публики бьГли и дети (маль-

чики) и женщины (для последних в более отдаленные времена,

существовали особые места, но позже они получили право са-

диться, где угодно, в зависимости лишь отстой филы, к которой

они принадлежали, поскольку размещение зрителей в театре

было связано с их пребыванием в той или иной из фил),— то станет

понятным, насколько значительным и всеобъемлющим было влия-

ние театра в крупном греческом городе.

На театральные постановки расходовались колоссальные сред-

ства, и каждая новая постановка являлась событием, вы-

зывающим волнение в городе

х

.

1

Только внимательное изучение немногих сохранившихся свидетельств

писателей классической эпохи может нам дать некоторое представление

о том громадном впечатлении, которое афинский театр производил на много-

численную толпу зрителей. К числу этих свидетельств принадлежит рассказ

Геродота, относящийся к эпохе начала греко-персидских войн. «Весь театр

98

Рисуя в своем воображении, хотя бы в общих чертах, жизнь

древнегреческого «полиса», мы не можем себе представить потока

этой жизни без театрального зрелища.

Афинский театр с его высоко художественным «классическим»

репертуаром служил главным источником, откуда широкие круги

афинского общества могли знакомиться с теми вопросами, ко-

торые захватывающе волновали в данное время, но которые в из-

бранном кругу афинской интеллигенции трактовались в форме,

недоступной пониманию широких народных масс.

Всенародные

игры. Наряду с театрами ведущее значение в деле

«внешкольного образования» на основе настойчивого стремления

господствующих групп населения подчинить своим идеологиче-

ским установкам и своей политической власти широкие народные

массы имели так называемые всенародные игры»

1

.

Древнейшие и наиболее известные из них возникли в Олимпии,

получив вполне устойчивые формы и содержание уже в VIII в.

до н. э.

Значение олимпийских празднеств в греческой жизни будет

нам понятным, если мы припомним из их истории лишь один

факт, а именно, что в Элладе счет времени нередко велся по Олим-

пиадам, т. е. по четырехлетиям, соответствующим срокам, в ко-

торые справлялись олимпийские празднества. Они продолжа-

лись пять дней, и в это время, согласно договорам, существовав-

шим между греческими государствами, запрещалось вести войну

2

.

На игры в качестве участников допускались только «чистокров-

ные» эллины

3

, варвары могли присутствовать на играх лишь

в каче'стве зрителей (позже исключение было сделано только для

римлян). Женщины,

j*aK

правило, не допускались, кроме жрицы

богини Деметры. Дети (мальчики) допускались не только в ка-

честве зрителей, но и как участники, однако не в общих состя-

заниях, а в специальных, в которых принимали участие только

подростки-однолетки.

Программа «игр» была необычайно разнообразной. На первом

плане стояли, конечно, различные физические упражнения:

[в Афинах], — рассказывает Геродот (VI, 21), — залился слезами во время

представления пьесы «Падение Милета», составленной Фринихом, на поэта

наложили штраф в тысячу драхм за напоминание о собственном их несчастье

и запретили кому бы то ни было ставить эту пьесу на сцене».

1

Уже Платон устанавливает неразрывную связь между «божьими празд-

нествами» и воспитанием: «Надлежащим образом направленные наслажде-

ния и скорби составляют воспитание. Однако в жизни людской они во многом

ослабляются и извращаются. Поэтому боги из сострадания к человеческому

роду, рожденному для трудов, установили взамен передышки от трудов

божьи празднества: даровали муз, Аполлона, их предводителя, и Диониса

как участников этих празднеств, чтобы можно было исправлять недостатки

воспитания на празднествах с божьей помощью» (Платон, Законы, II,

653,

c-d, перев. А. Е г у н о в а).

2

. Геродот в своей «Истории» приводит ряд исторических фактов, свиде-

тельствующих, что это запрсАцение иногда имело вполне реальное значение

и влекло за собойважные исторические последствия (VII, 206; VIII, 72 и т. д.).

3

Ср. у Геродота (V, 22): «В Олимпийских состязаниях участвуют одни

эллины».

7*

99

бег, борьба, кулачный бой, скачки, бег на колесницах. Этим

упражнениям должна была предшествовать продолжительная

тренировка, которой придавалось решающее значение. По край-

ней мере, от всех участников состязаний требовалась присяга,

в которой утверждалось, что каждый из них в течение

десяти месяцев готовился к последним.

Наряду' с состязаниями такого рода на Олимпийских играх

проводились и другие: выступали общественные деятели, историки,

поэты, певцы, музыканты и танцоры. Геродот читал там отрывки

из своей «Истории», Горгий и Лисий выступали с речами, имев-

шими общегреческое значение, поскольку в них трактовалось

о необходимости прекращения междоусобных распрей ввиду

грозной опасности извне.

Награда, получаемая победителем на играх, оцениваемая

с внешней стороны, была ничтожной: это был простой венок из

дикой оливы \ но такая награда ценилась необычайно высоко,

и получение ее было связано с приобретением победителем ряда

льгот и преимуществ в своем родном городе: организовывалось

его пышное возвращение в этот родной город, его встречало все

свободное городское население в праздничных одеждах. Победи-

тель в пурпурном одеянии ехал на колеснице, которую везли

четыре белые лошади. Въезд в город совершался не через ворота,

но через специально для того делаемый пролом в городской стене—

в знак того, что город, имеющий граждан, подобных победителю,

не нуждается в каменных стенах. Празднество заканчивалось

жертвоприношениями и пиршествами.

Впоследствии, по какому бы то ни было поводу ни упомина-

лось имя победителя, это имя обычно связывалось с одержан-

ными им в свое время победами. Упоминание о последних обра-

зовывало нечто в роде почетного титула

2

.

Поэты (например Пиндар) воспевали победителя в специаль-

ных одах. В его честь воздвигались статуи

3

.

Кроме Олимпийских игр, великою славою также пользовались

игры Истмийские (на Истме — на Коринфском перешейке), Не-

мейские (в Немейской долине в Арголиде), Пифийские (в Дель-

фах) и, конечно, прежде всего Афинские Панафинеи.

1

Ср. у Геродота (VIII—26): «Эллины награждают победителя в состя-

заниях не деньгами, а оливковым венком».

Об этой награде вспоминает позже Ювенал («Скудная ветвь олимпийской

маслины», сат. XIII, 99).

2

См. например, Геродот, VI, 36, 71, VIII, 47 и т. д.

3

У Павсания в его «Описании Эллады» много страниц посвящено Олим-

пии. Между прочим, подробно описываются статуи в честь победителей. Для

нас важно отметить, что среди этих статуй он уиоминает ряд изображений

победителей в состязаниях (беге, борьбе и т. д.) «мальчиков» — Сострата, Фео-

гкита и т. д. (VI, 1 7).

Помимо подобных мемориальных статуй победители на играх получали

возможность увековечить совершенные ими подвиги различными приношени-

ями в храмы с соответствующими надписями.

Так, Геродот сообщает о том, что он видел в храме Аполлона Йеменского

в Беотийских Фивах треножник с надписью «Меня,—прекраснейший дар,

100

Н