Журнал - Сцена 3(25) 2003

Подождите немного. Документ загружается.

ддооссььее —— ссппееккттаакклльь

9

№25

досье—спектакль

ника Командору. Разделённость этого визуального

мотива надвое отвечает общему принципу разделе<

ния текста как фрагментов поэм, так и отданного

Пушкиным тому или иному персонажу «Каменного

гостя», между всеми исполнителями: две актрисы

читают за Лауру и за Донну Анну, три актера — за

Дона Гуана, что отвечает эстетическому постулату

режиссера, сформулированному еще во время ре<

петиций «Амфитриона», — «актер не выступает

персонажем. Актер выступает участником притчи»,

и в полной мере относится к спектаклям пушкин<

ского цикла. В качестве своеобразных «пьедеста<

лов» для расположения актеров Попов и Васильев

расставили по бокам зала и в глубине специально

сконструированные круглые высокие сидения (ти<

па тех, что у стоек бара). Полустоя — полусидя на

этих пьедесталах, актеры произносят пушкинские

строки. Такое положение обусловило особую, при<

чем одинаковую для всех исполнителей, пластику

тела — как бы зафиксированность в некоей позе

игрового характера и вместе с тем готовность в лю<

бое мгновение легко и свободно выйти из нее, пе<

рейти в другое место или на другое сидение, чтобы

там снова зафиксироваться и озвучить новые сти<

хотворные строки.

Если «натюрморт» на полу предназначен только

для визуального восприятия (только однажды на

него падает, головой в блюдо с фруктами, потеряв<

шая сознание Донна Анна, и ее фигура на какое–то

время становится частью этой композиции), то вы<

сокие сидения служат, своего рода, постоянно дей<

ствующими «аппаратами» для актерского

исполнения.

Другой заранее заготовленный элемент оформле<

ния, — свернутый в рулон ковер, включается в дей<

ствие единожды. В какой–то момент актер

А.Ануров эффектно раскатывает его к ногам Лауры,

сам отходит к правой стене, поднимается на при<

ступку, привязывает себя, принимая позу Святого

Себастьяна, и застывает в ней, пока Лаура поет

«Прозерпину». Затем уходит в проем левой стены,

и через какое–то время с громким топотом возвра<

щается уже в роли Дон Гуана и убивает из пистоле<

та Дона Карлоса. Тот падает на ковер, закручивается

в него, а, спустя мгновение, раскручивается, делает

на ковре кульбит, потом свертывает ковер снова

в рулон, относит его в глубину и бросает там, как

вещь, спектаклю уже больше не нужную.

Само пространство зала «Школы» в этом спектакле

архитектурно дополнено классическим порталом,

который Попов построил на месте центральной

части постоянной задней стены. Оставшиеся неиз<

менными боковые арочные проемы с пилонами

и портиками обрамляют этот портал. За ним ху<

дожник впервые обозначил еще одно, иное прост<

ранство, как бы запредельное по отношению

к метафизическому игровому пространству зала.

Ощущение запредельности передает потусторонне

светящаяся голубизна, — при этом поверхность,

по которой она разливается, физически углублена

всего лишь на расстояние не более одного метра.

Визуально зияя на протяжении всего спектакля, это

обрамленное порталом пространство включает

в себя фигуры актеров только в некоторые момен<

ты: в самом начале, когда там появляется один из

пяти исполнителей (В.Лавров), читающий первые

строки «Гаврилиады». Он не покидает своего места

вплоть до начала текста сцены в комнате Лауры.

После этой сцены, в обрамлении портала замирает

актриса (Н.Коляканова), держа над собой высокую

бамбуковую трость с благовониями и свечой.

До этого момента она (во время озвучивания парт<

нерами фрагмента из «Клеопатры») совершает це<

лую акцию ритуального свойства — сначала,

покинув тумбу у правой стены, медленно идет

к «натюрморту», опускает верхний конец трости

с благовониями и свечой к огню свечи в бронзовом

подсвечнике, отступив в центр, производит с этим

источником благоухания и носителем огня завора<

живающие магические коловращения, после чего

так же медленно направляется вглубь к ряду свечей

вокруг памятника, зажигает их одну за другой

и только затем замирает в обрамлении портала. Да<

лее портал становится «воротами Мадрида», через

которые появляются Дон Гуан и Лепорелло, — си<

нева глубинного пространства темнеет, созвучно

словам «Дождемся ночи здесь», и исполнители идут

к своим «пьедесталам» (в данном случае у левой сте<

ны), чтобы прочитать в лицах последующий диа<

лог, а на текст «это место знакомо нам» переходят

в противоположный порталу край зала, где за барь<

ером располагаются зрители. Следом за этим эпи<

зодом, вдоль пространства портала проходит

некий путник в черном плаще и шляпе с загнутыми

полями. Он несет перед собой фонарь в виде зер<

кального куба с горящей свечой внутри — это со<

зданное Поповым совершенное произведение

дизайнерского творчества. Путник с фонарем, как

бы застыв на ходу (одна нога — с опорой на носок),

читает в этом запредельном пространстве, на фоне

огромной уродливой собственной тени, «Погасло

дневное светило». Наконец, в финале, туда, в портал

уползает Дон Гуан, бросив коляску с памятником,

которую он выкатывает с переднего плана и за ко<

торой через весь планшет тянется песочный след.

Одновременно с этим, как бы отзываясь на пригла<

шение Лепорелло (в этой сцене он появляется с ги<

гантским, чуть ли не до потолка, крестом за спиной,

собранным из склеенных скотчем и связанных ве<

ревкой картонных коробок) «оживает» и второй

памятник Дон Гуана. Голова в шлеме начинает

вращаться вокруг своей оси, а затем отрывается,

поднимается вверх и зависает в воздухе.

* * *

Иной вид обрело метафизическое пространство

зала «Школы» в «Моцарте и Сальери». Являясь

и здесь априорно «чистым листом», на котором ре<

жиссер рисует игру–действо актеров «Школы», оно

поначалу было семантически отмечено только

единственным визуально значимым знаком, — вы<

ступавшим из потолка гипсовым слепком божест<

венной длани. Центральную часть задней стены

Попов и Васильев снова замкнули. Вдоль левой же

стены они выстроили белую конструкцию лестни<

цы в форме ступенчатой пирамиды. Смысл ее от<

крывался только во второй части спектакля, когда

начинался «Реквием» В. Мартынова. До этого мо<

мента она воспринималась как образ чистой, клас<

сической по симметричным пропорциям,

архитектуры, прорезанной арками разной высоты.

В середине — самая высокая, по сторонам от нее,

пониже, а у самого края, на уровне первых ступе<

ней, совсем маленькие арочки, чуть поднимающие<

ся над полом. Яркий белый свет, льющийся через

арочные проемы, создает на блестящей поверхнос<

ти планшета и в пространстве зала резкие светоте<

невые контрасты, созвучные графике костюмов

главных персонажей: Моцарт в черном, Сальери —

в белом. (Идея костюмов полностью принадлежала

Васильеву, воплощалась вторым художником теат<

ра В.Ковальчуком, Попов только консультировал, —

за исключением одеяния бессловесного персонажа

Рыцаря К., которое было сделано по его же эскизу

костюма князя из «Дядюшкина сна», поставленного

в Венгрии).

К плоскости лестницы, захватывая центральный

арочный проем, подступает прозрачная, из искус<

ственного стекла, перегородка с прорезанными

в ней тоже арочными проходами. Она тянется до

половины ширины пространства зала, огибает его

полукругом и образует иллюзорно изолированную,

просматриваемую со всех сторон зону, где в опре<

деленные моменты пребывают Моцарт и Сальери.

Они сидят за круглым столиком, перед ними на

стеклянной столешнице художник поставил удиви<

тельной красоты натюрморт из трех свечей в стек<

лянных подсвечниках и хрустальной чаши.

Спектакль начинается с того, что Сальери выкаты<

вает из этого застеколья на самый передний план,

в притемненную зону зала, еще один, чуть помень<

В. Баженов

«Моцарт и Сальери»

ддооссььее —— ссппееккттаакклльь

10

№25

досье — спектакль

ше, круглый столик с натюрмортом, скомпонован<

ным из инструментов и приборов для алхимичес<

ких опытов. Это горелки, колбы, металлическая

пластина, медицинский молоток, наконец, крест, из

днища которого Сальери извлекал «яд Изоры», что<

бы, после совершения (дважды в композиции спек<

такля) ритуала приготовления смертельного

снадобья, высыпать его в хрустальную чашу.

Третья зона игрового пространства зала предназна<

чается для музыкантов и создается ими. В облике

некоей бродячей оркестровой группы, в разношер<

стном облачении и черных очках, они выносят

приспособленные в качестве пюпитров мольберты

и стулья, расставляют их вблизи правой стены, за<

хватывая и центр сцены. Это их место, которое они

покидают после сцены со слепым скрипачом. За<

тем туда, к опустевшим стульям и мольбертам, пе<

ремещаются из застеколья Моцарт и Сальери. Там

они читают текст, который предварял момент, ког<

да Моцарт выпивает из рубинового бокала отрав<

ленное вино. И в этот миг внезапно падает черный

занавес, закрывая актеров и погружая зал в кромеш<

ный мрак.

Некоторое время в этом мраке, еще сильнее под<

черкивая его, виднеется тусклый огонек фонаря

(того зеркального куба, что висел в портале «Ка<

менного гостя») на длинной гибкой жерди. Его рас<

качивают над зрителями черные силуэты. И в это

же время слышатся — сквозь звуковой хаос аудио<

композиции — крики толпы, шум, свист, грохот, —

произносимые голосом Моцарта пушкинские

строки о противостоянии поэта и черни. А когда

завеса уходит, и после удара колокола включается

свет, взору зрителей предстают в пространстве за<

стеколья замершие в своих позах, сидящие за круг<

лым столом друг против друга, Моцарт и Сальери.

А на ступенях — фигуры прекрасных ангелов в зо<

лотисто–зеленых одеждах и с прозрачными, светя<

щимися ореолами вокруг голов. Только теперь

в полной мере открывается истинный смысл этого

архитектурного сооружения — «лестницы Иакова».

Ангелы поют «Реквием» В. Мартынова — под сопро<

вождение вновь занявших свои места музыкантов,

только уже не в качестве «бродячих», а составляю<

щих высокопрофессиональный оркестр «Opus

Post». В какой то момент ангелы поднимаются, мед<

ленно спускаются со ступеней и кружат хоровод на

планшете, среди музыкантов, огибая прозрачную

перегородку застеколья, где по–прежнему непо<

движно сидят герои пушкинской трагедии. Между

ними — еще один черный стул, который иногда за<

нимает безмолвный персонаж Рыцарь К., но чаще

этот стул остается пустым. Только изредка Моцарт

перелистывает отзвучавшую страницу нотного кла<

вира и откладывает ее на край стола. А под конец

берет хрустальный бокал и уже из него выпивает —

вторично в сценической композиции Васильева —

отравленное вино. Потом еще раз, крадучись, появ<

ляется Рыцарь К. с весами в руке, Сальери сверкаю<

щим кинжалом разрубает их, после чего снова

садится напротив Моцарта, и они в долгой паузе

смотрят друг на друга. Все это время ангелы и му<

зыканты остаются на своих местах, то вступая пе<

нием и звучанием, то смолкая. После

заключительного ухода Моцарта в центральную

арку и появления в ней двух черных монахинь,

держащих за края белое полотнище, ангелы, кру<

жась, совершают свое последнее шествие и мед<

ленно покидают пространство зала. За ними — уже

в полной тишине — следуют музыканты. В осво<

божденную ими зону входит оставшийся совер<

шенно один Сальери, садится на стул и, произнося

последние строки своего текста, передвигается

вместе со стулом все ближе и ближе к зрителям,

пока не обрушивается и не закрывает его черная

финальная завеса.

* * *

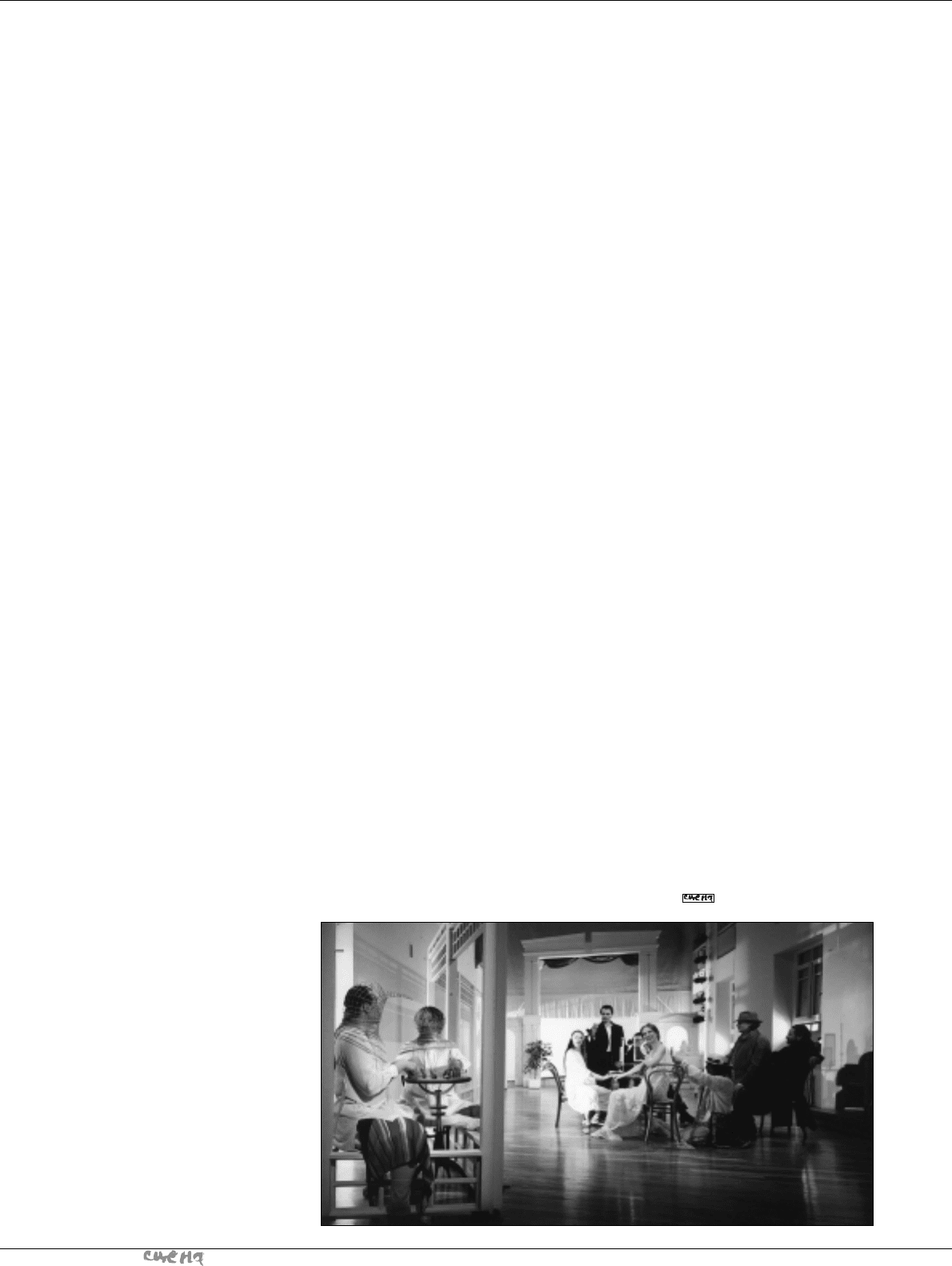

По сравнению с «Каменным гостем» и «Моцартом

и Сальери» пространство зала в спектакле «Из пу<

тешествия Онегина» предстало наиболее очищен<

ным. Если в первых двух имелись точно

отобранные аксессуары (в «Каменном госте» —

«натюрморт» на полу, в «Моцарте и Сальери» —

«натюрморты» на стеклянных столиках), обретав<

шие в процессе игры актеров ритуальную значи<

мость, то в негине» ничего подобного нет. Только

два стола, круглый и прямоугольный, необходи<

мые функционально для выстраивания за ними

и вокруг них композиций, да еще несколько вен<

ских стульев, которые исполнители сами для себя

ставят (переставляя и перенося их) в нужное мес<

то. Лишь однажды, к концу первой части, на пере<

двинутом в середину прямоугольном столе

выстраивается нечто подобное «натюрморту» (за<

жигаются три свечи перед экранами), и с этого мо<

мента в спектакле появляется место, вокруг

которого группируются основные мизансцены.

Но самым главным визуальным центром неизмен<

но остается белый концертный рояль, который

стоит в глубине. Пианистка, сидящая за роялем

и аккомпанирующая актерам, в этом спектакле —

одна из важнейших участников представления. Та<

ким образом, прекрасный музыкальный инстру<

мент не только включен в структуру спектакля,

но во многом задает его стилистику, как произве<

дение особого вида свободной, вольной, разного<

лосой и многовариантной театральной игры:

с вербальной музыкой пушкинского слова и с ее

вокальной версией Чайковского. Причем обе

ипостаси этой игры воедино воплощаются здесь

одними и теми же исполнителями. (Заметим, что

в предыдущих спектаклях — «Плаче Иеримии»,

«Каменном госте», «Моцарте и Сальери» они были

поделены: пел ансамбль «Сирин», стихи читали

драматические актеры). Постоянное присутствие

рояля, — и во время пения, и при чтении поэтиче<

ского текста, — как бы визуально олицетворяло

органичное единение этих двух ипостасей: разво<

рачивавшейся театральной игры в созданном По<

повым минималистском пространстве.

На сей раз художник поставил вдоль левой стены

зала легкую белую ажурную конструкцию с пря<

моугольными проемами «окон», с высокой двухс<

творчатой дверью в середине, с проходящим

поверху и понизу характерным решетчатым деко<

ром. Это образ усадебного дома, хотя и полностью

сочиненный, хотя и исходно обусловленный (как

и все остальные сценографические элементы

в спектаклях «Школы») функциональной необхо<

димостью для реализации режиссерской партиту<

ры, но вместе с тем эмоционально удивительно

точный по ощущению красоты русского

классицизма в ее именно пушкинской версии.

Пространство между конструкцией и стеной вос<

принимается летней галереей, которая в передней

части делает изгиб, в результате чего образуется

беседка, где стоит круглый столик. Пространство

галереи и беседки заливают потоки ярких солнеч<

ных лучей. Это пространство манит своей фанта<

стической светозарностью, которая все время

служит своего рода визуальным камертоном.

В том числе и в те моменты, когда освещение ос<

тального пространства зала притемняется, и фи<

гуры актеров смотрятся силуэтами, потому что

столь же светозарна и глубинная зона, что откры<

вается за постоянными боковыми арками и за

порталом. Портал в этом спектакле — это высокий

портал старинного театра, а в нем — подмостки,

наклонные по диагонали справа налево. В опреде<

ленные моменты спектакля они закрываются па<

дающим занавесом с изображением Пегаса.

Совмещая в единой композиции архитектурный

мотив дома и театральный портал (перед которым

стоит рояль), Попов формирует еще один вариант

пространства игрового театра Васильева, предназ<

наченный для озвучивания и представления в ли<

цах сочиненной режиссером прекрасной,

воспринимаемой как глоток свежего воздуха, вер<

бально–вокальной фуги на тему «Онегина» Пуш<

кина–Чайковского. Выстраиваемые Васильевым

пластически выразительные композиции разно<

образных актерских дуэтов, трио, квартетов, квин<

тетов, хоров, звучащих и безмолвных,

драматичных и комедийных, ироничных и задор<

ных, красиво смотрятся в каждой зоне этого ми<

нималистского гармоничного пространства, —

в разных точках белого зала на Поварской. У роя<

ля. Вокруг прямоугольного стола со свечками.

У беседки. Внутри нее. В галерее (вдоль которой

медленно проходят и из которой появляются че<

рез раскрываемые дверные створы исполнители).

Наконец, — на подмостках театрального портала,

где сначала происходит мгновенное преображе<

ние Татьяны из провинциальной девочки в сто<

личную даму, потом возникает мизансцена

«кабаре», далее последнее объяснение Онегина

и Татьяны, появление кузин, ларинских дворовых

девушек, Графини из «Пиковой дамы». В финале

сгруппировавшиеся на подмостках портала ис<

полнители хором поют — к полной неожиданно<

сти зрителей — гимн городу на Неве («Слушай,

Ленинград, я тебе спою, задушевную песню

свою»), под звуки которого могучий «театраль<

ный» конь с четырьмя человечьими ногами

и большущими копытами увозит Онегина в его

странствия...

«Из путешествий Онегина»

Ан. Васильев

ддооссььее —— ссппееккттаакклльь

11

№25

досье—спектакль

Любовь ОВЭС

«Калькверк»

По роману Т. Бернхардта

Инсценировка,

постановка,

сценография,

свет Кристиана Лупы

12–й Фестиваль

Союза театров Европы

С. – Петербург, октябрь 2003 г.

Н

е знаю, как предыдущие одиннадцать,

но двенадцатый международный фести<

валь Союза театров Европы, произвел

странное и грустное впечатление. Так и осталось

неясным: мировой ли театральный процесс утра<

тил критерии качества, таковы ли особенности

данного фестиваля, или, может, это свойства лю<

бого фестиваля сегодня. Схожие впечатления от

экспозиции театральных художников в Праге

позволяли предположить последнее. Закралась

даже крамольная мысль: а не обман ли этот

«Союз театров Европы», не очередной ли «между<

собойчик», удобная структура, ценность которой

в организационном, а не творческом потенциа<

ле. Магическое словосочетание, осененное

именем его создателя Джорджа Стрелера,

при первом же знакомстве утратило большую

часть своего обаяния. На фестиваль привезли

произведения, не только не попадавшие под по<

нятие «мировые», но по любым самым провинци<

альным меркам, вызывавшие сомнения.

Невольно возникали вопросы: не было отбора

или таков мировой театральный процесс? Откро<

венно слабые постановки были найдены вдалеке

и по соседству: в Румынии и Финляндии, Венгрии

и Швеции. Не радовали и результаты копродук<

ции. Взрослые и серьезные люди собрались вме<

сте, чтобы изобрести нечто невнятное

и малоэстетичное — «Вакханок» Еврипида. Не<

благоприятное впечатление произвел и «Тар<

тюф», созданный Габором Жамбеки, нынешним

председателя Союза театров Европы. Волна разо<

чарований, поднятая финской «Филуменой Мар<

турано», разбившись о барселонского «Юлия

Цезаря», достойного лучшей участи, чем полупу<

стой зал Балтийского Дома, достигла пика на

спектакле, созданном преемником Стрелера. Пу<

стые залы на большинстве спектаклей, аншлаги

на немногих, чья афиша оказалась украшена зна<

ковыми именами, равнодушие студентов и пре<

подавателей Академии театральных искусств

к европейским коллегам (мастер–классы прохо<

дили в практически пустых аудиториях) — стали

реалиями 12 фестиваля Союза театров Европы.

Интерес сопутствовал «Арлекину, слуге двух гос<

под» Дж. Стрелера и «Двенадцатой ночи» Д. Дон<

неллана, «Шведской летней ночи» Эвы Бергман

и двум спектаклям Э. Някрошюса. Столь разные

по художественному качеству постановки при<

влекли равное внимание, обнаружив зависи<

мость зрителя от имиджа спектакля и имени

постановщика .

Польский спектакль «Калькверк» прошел почти

незаметно. Отсутствие профессионалов на спек<

такле удивило. Имя Кристиана Лупы — одного из

лучших европейских режиссеров и художников,

учителя новой польской режиссуры, оказалось

петербуржцам неизвестно. Город, прорубивший

окно в Европу, давно и плотно отгорожен от нее

ставнями безденежья. Его культурное простран<

ство существует изолированно, редкая заморская

птица залетит в его пределы. Исключение — Ма<

риинский театр, где Гергиев, подобно Петру, ло<

мает и строит, крушит и ваяет, создавая новую

реальность своего театра, раздвигая границы, ак<

тивно приглашая гостей. Зарубежные драматиче<

ские коллективы появляются редко и лишь

благодаря усилиям Балтийского фестиваля. Пе<

тербургские театральные журналы почти не пе<

чатают материалы, посвященные мировому

театру. Участие Кристиана Лупы во II–м Чехов<

ском фестивале спектаклем «Иммануил Кант»,

ставшее событием московской театральной жиз<

ни, в культурной столице страны осталось неза<

меченным. Кавалер Ордена изящных искусств

и литературы Франции, обладатель австрийского

Креста I класса в области искусства и науки, ху<

дожник, многократно отмеченный премиями на

родине в Польше — для нас terra incognita.

Он не принадлежит к бодрому и мускулистому

цеху режиссеров, правящих театральное ремес<

ло. Не подходит к нему и определение «волшеб<

ник», данное Мариной Давыдовой. Оно, скорее,

льнет к Стрелеру. Лупа — театральный мыслитель

из компании Гротовского и Васильева. Его те<

атр — философско–этически–медитативный.

Но в отличие от Гротовского или Васильева, он

не элитарен, не стремится к келейности. Лупа не

заигрывает со зрителем, но хочет быть им услы<

шанным. Для этого у него, как режиссера и сце<

нографа, есть действенные средства, присущие

только ему приемы.

«Кальверк» — безукоризненный театральный

опус, сложный по структуре и философскому со<

держанию, насыщен эмоциями, завораживающи<

ми и подчиняющими себе даже самого неиску<

шенного зрителя. Не способные осознать

философский объем и изыски «театральных тек<

стов» не оказываются обделенными: они чувству<

ют настроение и атмосферу.

Спектакль не молод, но по сравнению с полуве<

ковым «Арлекином» Дж. Стрелера — сценическим

эпиграфом 12 фестиваля, он ходит еще в пинет<

ках. Надеюсь, что ему не грозят следы разруше<

ния, уже проступающие на гениальном челе

стрелеровского творения. Такие спектакли, как

«Калькверк» долго не живут. Они умирают естест<

венной смертью, как только исчезает питающая

их почва.

Томас Бернхардт — один из любимейших авто<

ров Кристиана Лупы. Он уже ставил его роман

«Вычеркивание». Это вновь проза, генетически

связанная с Достоевским и Кафкой. Австрийский

писатель ставит вопросы глобального, космичес<

кого масштаба. Бернхардт любит шокировать.

Конец XX век наложил на него свой отпечаток.

Жесткость первоисточника Лупа смягчает. К че<

ловечеству он относится лучше Бернхардта.

В «Калькверке» интимная сфера чувств и мыслей

подана с эпическим размахом. Лупа — режиссер,

тяготеющий к эпичности, несмотря на лиричес<

кое, субъективное содержание. Это подтвердила

театральная архитектура.

Огромное, холодное и пустое пространство сце<

нической коробки Балтийского Дома, обычно

враждебное к хозяевам и гостям, на этот раз не

сопротивлялось, обнаружив соразмерность «веч<

ному» содержанию спектакля.

Действие раскручивается подобно пружине,

только в обратную сторону. Было похоже на пу<

щенную назад кинопленку. В зачине — повество<

КАЛЬКВЕРК

ддооссььее —— ссппееккттаакклльь

12

№25

досье — спектакль

вательность. Таков режиссерский прием. Следователь Хел<

лер вводит нас в курс дела. Конрад — этот странный чело<

век, поселившийся в мрачном поместье «Кальверк» вместе

с женой Малгожатой, никого не принимавший и ни с кем

не общавшийся, неизвестно зачем купивший охотничье

ружье, не умеющий играть, но яростно бьющий ночами

по клавишам, убил жену. Мотивы преступления и поведе<

ние убийцы непонятны. Сам он найден прячущимся в сор<

тире. Рассказано это буднично, но с каким–то неясным

уважением к герою: Хеллер откровенно жалеет, что из–за

ареста труд всей жизни Конрада останется незавершен<

ным. Выясняется, что герой — ученый, исследовавший

звуки и их связи с подсознанием. Раньше они с женой жи<

ли в другом месте, Малгожата не хотела переезжать,

но Конрад настоял, ибо считал, что только в Калькверке

он сможет воплотить на бумаге распирающие его мозг до<

гадки и предположения, сформулировать свои открытия.

Много лет он ставил эксперименты, участницей и жерт<

вой которых была жена. Теперь это — обезножевшая кале<

ка, ставшая ему обузой.

Изо дня в день Конрад пытается прорваться к истине. Ка<

жется, он подошел к ней совсем близко: стянул все в еди<

ный узел, уложил в голове, заполнил пустоты, ответил на

вопросы. Надо только сейчас, немедленно, поймав един<

ственный за жизнь момент, записать. Но в дверь стучат

или начинают во дворе колоть дрова, и все рассыпается.

Конрад вымещает раздражение на непрошенном госте.

Его диалог с Советником Бауэром — шедевр театрального

абсурдизма.

Хватаясь за препятствия, желая и ненавидя их, мучаясь

невозможностью воплотить бродящие в нем догадки,

в ссорах с женой и ежедневных экспериментах, Конрад

избывает дни в страхе и отчаянии, ужасе и кошмарах.

Осознание, что жизнь потрачена зря, а жертва принесена

обыкновенному сумасшедшему, а вовсе не гению, мучает

Малгожату. Смерть она принимает, как избавление, не ус<

певая, подобно Ларисе Огудаловой, поблагодарить спаси<

теля. В раскрученном назад сценическом повествовании,

есть эпизод, когда прикованная к инвалидному креслу

Малгожата вспоминает, как они танцевали на балу и про<

сит Конрада помочь ей встать. Их «танец» — ответ на му<

чающий полицейского вопрос, зачем убив Малгожату,

Конрад таскал на себе по комнате трупп. У Лупы отноше<

ния мужа и жены лишены оппозиции убийца–жертва. Это

— еще недавно любившие друг друга люди, измотанные

жизнью и «исследованием», но не избывшие нежности

друг к другу.

Она живет в воспоминаниях, постоянно возвращаясь

к прошлому, балам, поездкам, встречам с родными, требу<

ет от него шкатулку c письмами. Когда она читает их,

над сценой словно пролетает тень васильевского «Серсо».

Смещенное временное пространство — доступная немно<

гим театральная реальность. Васильев и Лупа на этой тер<

ритории чувствуют себя, как дома.

Малгожата заставляет Конрада постоянно переодевать ее,

надевать новые платья. За каждым очередным нарядом —

определенный эпизод в прошлом, смена настроения, пси<

хологический поворот действия. С каждым трагизм ситу<

ации все очевидней, развязка ближе. Около кровати

(в первом акте принадлежащей Малгожате, во втором —

профессору Фро) — вешалка. На ней костюмы, сменяю<

щиеся вместе с картинами: платья жены, френч мужа,

плащ соседа. Все находящиеся на сцене предметы и все их

перемены у Лупы знаковы. Дежурный ритуал одевания

платья сменяется убогим ритуалом завтрака. «Работает»

все: и смешение в одной тарелке макарон с муссом и раз<

меры крохотного столика и форма судков, приносимых

Морицом. Отнимая у жены еду, Конрад требует собраться

для очередного эксперимента. Истерики жены и нервные

эскапады героя сменяют друг друга.

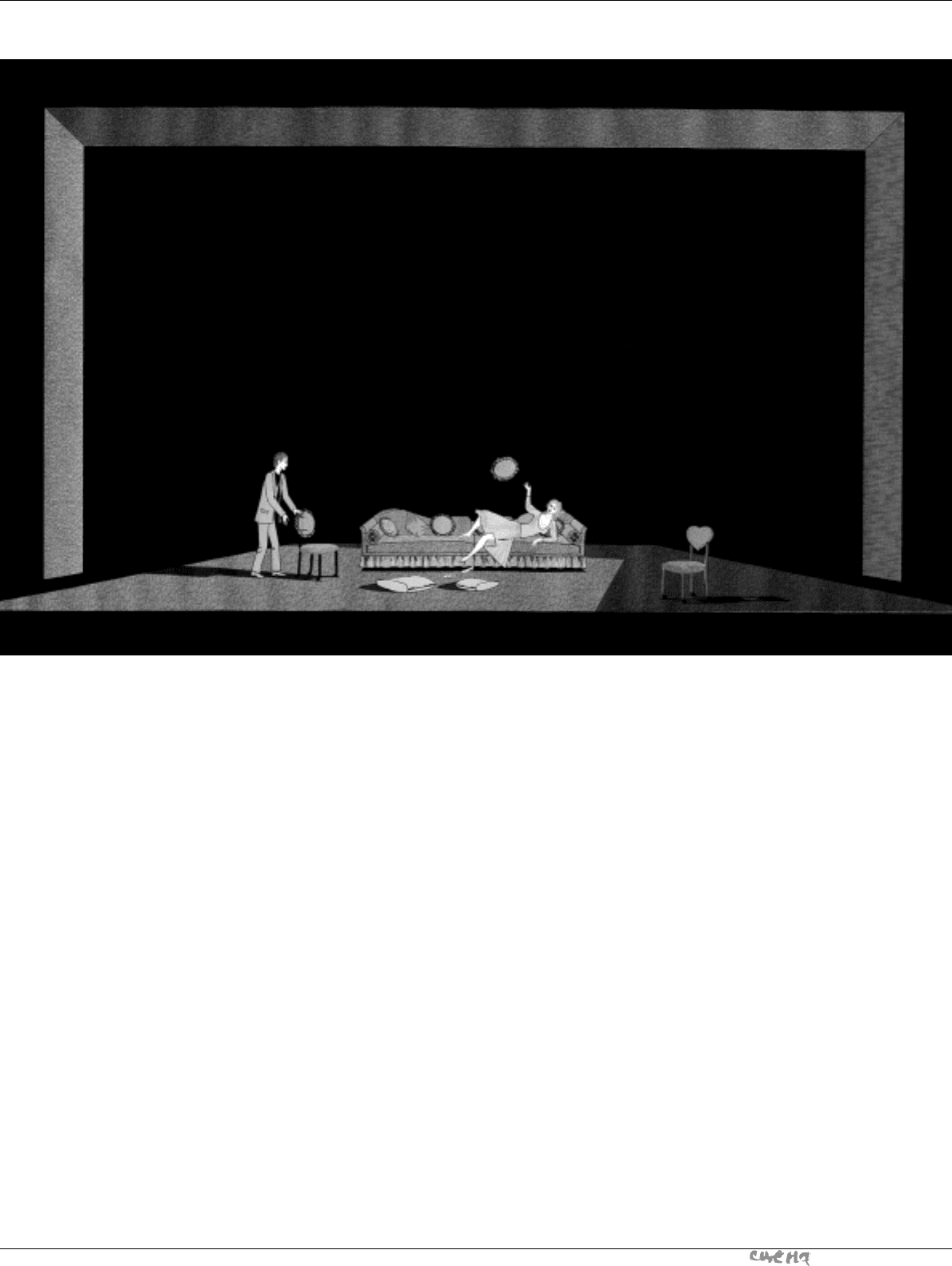

Сцены из спектакля

«Калькверк»

ддооссььее —— ссппееккттаакклльь

13

№25

досье—спектакль

Лупа не ставит окончательного диагноза: сошел ли с ума

Конрад, гений он или сумасшедший, Ньютон или Каран<

дышев, остается без ответа. Малгожата и сама догадыва<

лась, что жертва должна была быть принесена, вне

зависимости от оправданности и утилитарности. Сниже<

ние пафоса, не обесценивает ситуации, придает ей боль<

шую жизненность. Маленький человек с большими

амбициями так же сильно переживает трагедию невопло<

щения, как и гений. Это показали русские писатели за<

долго до Томаса Бернхардта.

Герою снится сон, что его мысли обрели словесную

плоть. Он, наконец, смог отлить их в форму. В луче мощ<

ного и какого–то потустороннего света, льющегося из

окна слева, он лихорадочно записывает откровения. Па<

дает и засыпает. Через заднюю дверь появляется жена.

В момент, когда внимание зрителей отвлекается на фан<

том в красном платье с вычурной прической — так непо<

хожий на замученную жизнью настоящую Малгожату,

появляется двойник Конрада, из–за спины спящего героя

наблюдающий, как «жена» сжигает рукопись, и не способ<

ный этому помешать. Это одна из лучших сцен спектакля,

отличающаяся не только изысканностью режиссерского

решения, но и пространственным симфонизмом. Навер<

ху высвечиваются фигуры шепчущихся Морица и Карла

— герою мерещится заговор. В другом «окне» — косматые

существа — материализованные страхи и кошмары.

Спектакль — о человеческом подсознании. Нам предлага<

ется путешествие за границы видимого. Лупа так сформу<

лировал суть спектакля: «Калькверк» является для меня

потрясающей драмой об акте творения. . . о несовмести<

мости мечты и того, как говорит Бернхардт, что имеется

в голове («Hirngespenst» — призрак мозга, который стано<

вится требующим жертв вампиром) — с какой бы то ни

было внешней, объективированной формой. . . например

«на бумаге».

Лупа сумел в сценической форме передать муки несовер<

шенства и терзания творчества, осознание невозможнос<

ти воплощения и безнадежность его попыток. «Калькверк»

и его обитатели похожи. И в тех и в других — манящая

и пугающая тайна. Заключена она и в сценографии Лупы.

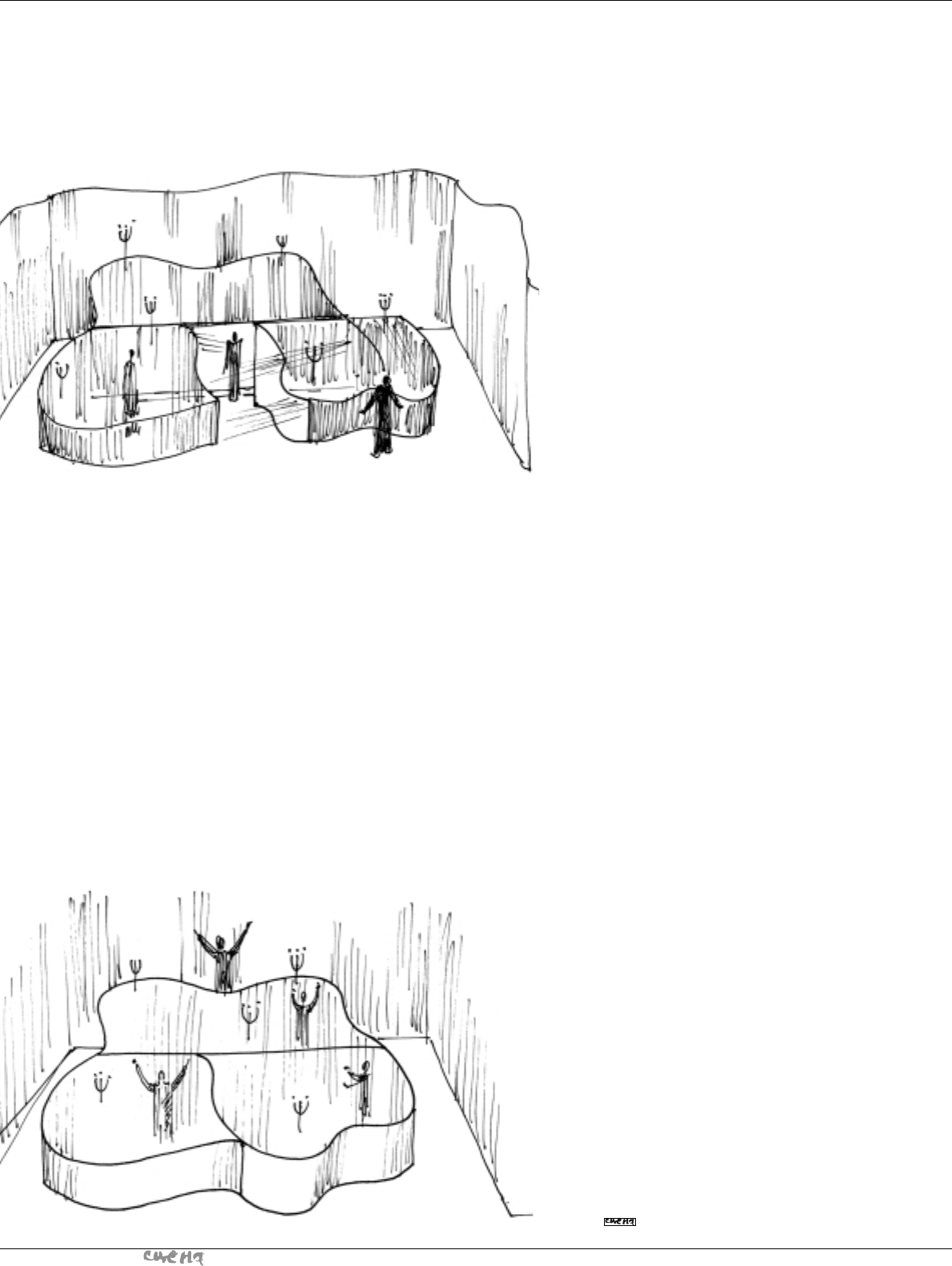

В центре сцены прозрачный куб, точнее его скелет. Вне

куба — окно и двери. В глубине большая дверь, похожая

на поставленный «на попа» кованый сундук, справа — об<

разованный двумя, черной и белой дверями, тамбур. Вы<

ходя за пределы куба, переступая порог белой двери,

Конрад оказывается на авансцене, «работающей» в этот

момент, как «холодная комната». Старинный буфет, из ко<

торого достается бутылка водки, делает пространство ин<

терьером. Входя в черную дверь, Конрад попадает

в комнату жены, входя в третью, невидимую для нас, под<

нимается к профессору. Пространство арьера за предела<

ми куба служит двором, где работник Мориц колет дрова.

Куб не только ограничивает рамки сценического дейст<

вия — он очерчивает границы познания, за пределы кото<

рого пытается вырваться герой. Сухостью

и неизбежностью прямых углов лишает надежды. Мысль,

как раковая опухоль, питается сама собой. Вампир–мозг

поглощает себя. Вырваться за пределы его геометрии не<

возможно.

Сценическая коробка оголена. Арьер, пожарный выход,

черная кирпичная стена, колосники, световые мостки со<

звучны холоду жилища и мраку души обитателей. Немно<

гие находящиеся на сцене предметы отличаются богатой

и явно драматической биографией. Потертые, таящие

в себе черты лучшей прошлой жизни, они все, кроме ко<

мода, — внутри куба. В спектакле Лупы каждый предмет —

стол, зеркало, пудреница, кровать, инвалидное кресло не<

обходимы, содержательны, знаковы. Мизансцены вывере<

ны до сантиметра. Траекторию движения можно

обозначить линией. Спектакль словно нарисован. Осо<

бенность Лупы в том, что он режиссер и художник. Выпу<

скник факультета графики Краковской Академии искусств

и факультета режиссуры Высшей театральной школы

в Кракове, Лупа равно блестяще владеет двумя професси<

ями, инструментарии которых давно перемешались в его

рабочей сумке.

Внутри куба — серо–синее поле — площадка основного

сценического действия. Это на нее в самом начале спек<

такля выйдут полицейские, сюда притащат найденного

в сортире Конрада. Опрокинутая инвалидная коляска

с трупом, стол, пара стульев — вот все ее убранство в на<

чале спектакля. Следующая картина возвращает в про<

шлое. Внимание сосредоточено на кровати, что стоит

в заднем правом углу куба. Из–под одеяла выпростается

женская рука, звонящая в колокольчик. Его не слышат.

Осуществляя привычные, но не становящиеся от этого бо<

лее легкими движения, Малгожата поднимается, продви<

гая себя в кровати к инвалидной коляске. Перебрасывает

в нее тело, подъезжает к старому и изрядно обшарпанно<

му старинному трюмо. Достает расческу, причесывается.

Режиссер не торопится. Человеческая беспомощность яв<

лена во всей пугающей наготе, тщательно и кропотливо.

Мы рассматриваем все через увеличительное стекло, втя<

нутые в жизнь героев, мир их страхов и прозрений.

На все происходящее словно направляется специальная

оптика. Проемы окна и дверей, как глазок объектива.

Между их отверстиями и внешним миром — кожаная по<

тертая гармошка, как у старинного фотоаппарата. Двери

и окна благодаря сокращению этой диафрагмы, могут

отъезжать и возвращаться назад. Она похожа на кишку,

через которую покидают самолеты. Щупальцы каких–то

неведомых существ из кошмаров героя тянутся за преде<

лы куба. Эти кабели, трубы, жилы, словно изрыгаемые

оконными и дверными проемами, похожи на извилины

человеческого мозга. Они — лабиринты, тайные каналы

человеческого подсознании. Лупа будто воплощает в про<

странстве мыслительный процесс, реализует механизмы

нашего подсознания, находит им пластическую форму.

Спектакль о муках воплощения, о его невозможности.

Сценография физиологична. Это свойство, соперничаю<

щее (редко) лишь с юмором, блистательно проявленным

в бархинской «Даме с собачкой», уже почти занесено

в красную книгу. Им отличались декорации Эдуарда Ко<

чергина.

Спектакль Лупы, как живая материя, развивающаяся на на<

ших глазах в пространстве и времени. Подобно цветению

форм на холстах Павла Филонова, он прорастает теат<

ральными метафорами, словно живыми побегами. Прин<

цип «сделанности» соседствует с иррациональностью.

Лупа ткет театральную материю из звука и света. Утробно<

го звука, похожего на тот, что извергается из чрева в мо<

мент рождения себе подобного, и непривычного света,

не имеющего аналогов в действительности. Этот незем<

ной свет льется время от времени слева, из окна. В спек<

такле есть сцена, когда все пространство становится

темно зеленым, а центральный проем двери–сундука фи<

олетовым. И мы вспоминаем экспрессионистическую жи<

вопись. Лупа создает потустороннюю реальность так же

легко и просто, как и предметный мир. В каком–то смыс<

ле он театральный алхимик, перегоняющий в режиссер<

ских и сценографических ретортах видимое и невидимое

до образования нового театрального вещества.

Театр К. Лупы только кажется трудным. В действительно

он фантастически легок и прозрачен. И очень желанен.

Совершаемое на сцене заставляет погружаться в себя, осу<

ществлять серьезную и тяжелую душевную работу. Вас

словно выворачивают наизнанку, выпотрашивают.

И в этом нет насилия. Благодаря совместной с артистами

работе, Вы переживаете то, что древние называли катар<

сисом. Просто в нашем тысячелетии иные трагедии —

иные и формы очищения.

Такую честную работу, как в этом спектакле, встретишь

нечасто. Спустя одиннадцать лет, спектакль идет так, буд<

то играть его является главным и самым существенным

делом жизни восьмерых участников, словно они не име<

ют никаких иных занятий и интересов. Будто не спят,

не едят, не встречаются с родными и друзьями, не имеют

жен и детей, а играют его и только его, изо дня в день,

не переключаясь на другие пьесы и постановки, съемки

и халтуры, зондируя душу и мозг, постигая себя и нас, че<

рез трудную прозу Томаса Бернхардта и не менее труд<

ный сегодняшний день.

ддооссььее —— ссппееккттаакклльь

14

№25

досье — спектакль

Ольга КОРШУНОВА

«В ожидании Годо»

С. Беккет

Режиссер Роберт Стуруа

Сценография и костюмы Мириан Швелидзе

О

жидание Годо показалось зрителям стран<

ным. Время и действие — все кружилось на

одном месте. Писали о постановке много.

О цирке, о белом и рыжем клоунах. О скуке в зале.

И, невзирая на подчеркнуто марионеточное дере<

во, — очень мало о театре марионеток.

Между тем, каждая деталь сценографии, решение

костюмов персонажей, их пластика — все работа<

ло на такое сравнение. Да и сама мысль вполне вы<

читывается из пьесы Беккета. Двое бомжей

ожидают на опушке Годо. Проходят дни, недели,

месяцы. Годо не является. Но кто–то ведь управля<

ет героями, не отпуская их ни на шаг!

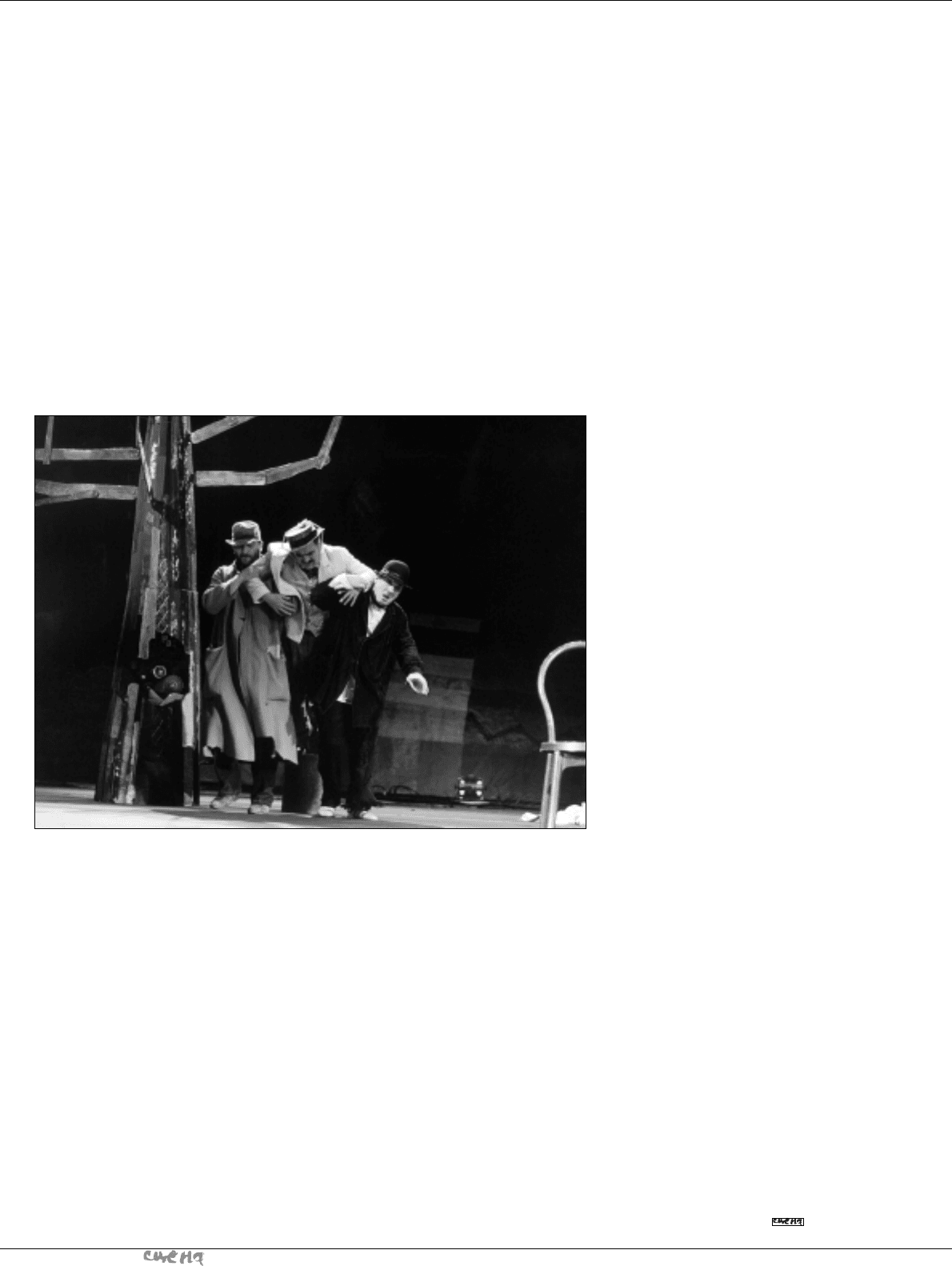

Открывшийся занавес демонстрирует нам стран<

ное и страшное дерево–марионетку, собранное из

вертикальных реек с подсвеченным дуплом, с по<

движными суставчатыми ветвями на натянутых,

ведущих к невидимой ваге, нитях. Уже одно появ<

ление на сцене этого дерева, говорит о том, что су<

ществование всякой живой природы окончено,

регламентировано и находится под строгим кон<

тролем. Задник разрисован пустыми зрительскими

рядами (цирка ли, стадиона ли, театра...), затянуты<

ми пестрым лоскутным покрывалом. Там и тут на

планшете замечаем весьма условные приземистые

геометрические фигуры — то ли абстрактные ку<

бы, то ли условные пни. Направо в глубине чайник,

поставленный на грубый самодельный очаг. В этом

пространстве будут развиваться события. А пока

тела задействанных в пьесе людей–кукол, безжиз<

ненно лежат на планшете.

В работе с актерами проявилось, вероятно, нечто

от театра сверхмарионеток Гордона Крэга, где все

подчинялось не психологии, не внутреннему голо<

су актерской личности, а отточенной выразитель<

ной пластике.

...Когда медленно под музыку оживают персонажи

«Годо», пластичные, утрированные и несколько ис<

кусственные их жесты обрываются то и дело. Под<

нял ногу — забыл, повернулся — застыл внезапно.

Мало того: незанятый в мизансцене герой иной

раз ждет свою очередь, валяясь, как брошенная

кукла, за каким–нибудь кубом. У Эстрагона в пьесе

болит нога. Он и «конделяет» по сцене в одном

башмаке, резко припадая на левую ногу. Потертый,

разорванный черный камзол, старая белая рубаха,

на голове чаплинский котелок. По его словам, —

он был когда–то поэтом. Весьма вероятно, замаш<

ки его — впрямь замашки интеллигента. Получив

от друга Владимира маленькую морковку — раз<

глаживает ладонями на груди белую салфетку–пла<

ток. Владимир же — обыкновенный современный

бродяга: худой, в кепи и драном пальто.

Бомжи появились давно. Им некуда деться и так же

они мечтают о чуде. Они так же странно привяза<

ны к одному месту, и все их встречи когда–то про<

изошли.

Неудивительно, что при выходе следующей пары,

Поццо и Лакки, Владимир и Эстрагон время от

времени напоминают друг другу, что они уже их

видели. Так же, впрочем, как и эту опушку.

Где происходят события? Некогда, в конце восьми<

десятых годов при постановке «Короля Лира» про<

видец Стуруа был убежден: «Весь мир — театр».

Об этом сообщали декорации, продолжающие ру<

ставелиевский зрительный зал балконы с лепни<

ной, нависающие в глубине над планшетом сцены.

Тогда спектакль заканчивался зримым гниением

государства. Полтора десятилетия спустя Стуруа

показал в «Ожидании Годо» одиночество и полный

распад. Как иначе воспринимать пустые нарисо<

ванные места зрителей. Когда–то мы были единой

державой, теперь все разбрелись и обрывки прост<

ранства, как после затеи безумного Лира, оказа<

лись сшиты из разных клочков.

Невзирая на то, что Эстрагон и Владимир живут

в согласии, а в следующей паре установились отно<

шения: слуга — господин. Суть не меняется — пе<

ред нами марионетки. Они уравнены. Первых

незримо привязывают к дереву обстоятельства,

вторых объединяет реальный канат, где куклово<

дом является Поццо.

Почти два часа идет действие, где смех режиссера,

сценография и красота пластики скрывают ужас

и горечь реальности. Театр Стуруа, изначально по

структуре своей близкий Брехту, не может не

быть связан с веком.

Эстрагон. А как же наши законные права?

Владимир. Если бы можно было смеяться, я про<

сто умер бы со смеху.

Эстрагон. Мы их что, лишились?

Владимир. Мы их разбазарили.

Думается, эти слова важны Роберту Стуруа. В них

— тема его постановок последних лет. В «Годо» же

дело еще чудовищней: полная разобщенность

и бессмысленность существования. Можно что

угодно кричать о боли — записанный звукоряд

воспроизводит лишь отклик ушедших зрителей.

До нас доносится свист и гомон бурлящих былых

времен, но Эстрагон, умело дирижируя звуком,

единым жестом обрывает эхо, словно усилием во<

ли заставляя себя о чем–то забыть.

Мало того, когда Владимир и Эстрагон прижима<

ют ухо к груди друг друга, до нас доносится отго<

лосок их личных воспоминаний. А из–под пола,

из прошлого, из люка на сцене, чьи–то руки пода<

ют им отдельные предметы минувшей жизни.

Ждут Годо, но приходят лишь Поццо с Лакки.

Сначала мы видим навьюченного, как лошадь,

Лакки. В руках имущество Господина: огромные

корзина и чемодан, за спиной черный зонт,

складной деревянный стул. Горло захлестнуто на<

тянутым толстым арканом. Медленно шаг за ша<

гом он преодолевает ширину сцены...

На какой–то миг сцена кажется зачеркнутой.

Стоп–кадр как в кино: перед нами никого нет,

только линия–горизонталь, перечеркнувшая

жизнь. И лишь затем на другом конце появляется

современный, самодостаточный Поццо; в шляпе,

с тростью в руке, обзаведшийся слугою и скар<

бом.

Одетый в старый, но богатый костюм, в наполео<

новской треуголке, Лакки сам прежде был госпо<

дином, но деревенщина Поццо подмял его под

себя. Все кончено, «дело в шляпе». И стоит лишь

сорвать ее с головы — Лакки замирает в беспо<

мощно–немыслимой позе. Нормальная жизнь

пронеслась, теперь ни души, ни сознания, ни до<

стоинства не осталось. Лакки разучился быть че<

ловеком. Когда ему приказывают подумать вслух,

не только окружающим становится тошно, от

ужаса воздевает руки–ветви и дерево.

Впрочем, привязанный веревкой к сытому, хоро<

шо одетому Поццо, Лаки, как ни странно, ощуща<

ет себя довольно комфортно. От господина он

получает хотя бы кости. А не пустые листки–ожи<

дания от Годо.

Подчеркивая безнадежность сего ожидания, Бек<

кет длит действие два дня. Стуруа и Мириан Шве<

лидзе решают проблему на сцене зримо: пока

Лакки служит у Поццо, под треуголкой его уже

вырос длинный каскад волос; пришедший от Годо

посланник, уже не «Мальчик», но дородный гос<

подин с брюшком, в белых одеяниях и ним<

бом–венчиком вокруг сверкающей лысины;

а в подсвеченном дупле дерева хранится ворох

чистых белых записок от Годо, копившихся не

один месяц и год.

Все кружится на одном месте. Несется по сцене

высокими, зависающими прыжками, веревкой

привязанный Лакки. За ним, в том же ритме, уст<

ремляются Владимир и Эстрагон. Время остано<

вилось. Мы — ведомые куклы.

В ОЖИДАНИИ ГОДО

В. Баженов

ддооссььее —— ссппееккттаакклльь

15

№25

досье—спектакль

Мария ХАЛИЗЕВА

«Доходное место»

Пьеса А. Н. Островского

Театр «Сатирикон»

Постановка Константин Райкин

Сценография Борис Валуев

Костюмы Мария Данилова

Свет Анатолий Кузнецов

Д

оходное место» (2003) — не первый случай соавтор<

ства режиссера Константина Райкина и художника

Бориса Валуева. Правильнее было бы назвать это со<

трудничество постоянным. На сатириконовской сцене их

совместными усилиями созданы за истекшее десятилетие

«Такие свободные бабочки» Л. Герша (1993), «Ромео и Джуль<

етта» У. Шекспира (1996), «Кьоджинские перепалки» К. Голь<

дони (1997), «Квартет» по Ж.–Б. Мольеру (1999),

«Шантеклер» Э. Ростана (2001).

Следует заметить, что все то время, пока Райкин терпеливо

и стойко искал свой голос в режиссерской профессии, Ва<

луев «подыгрывал» ему чутко и мастеровито. Первые спек<

такли Райкина казались — и не без оснований — уж

слишком «общедоступными» (начинающему постановщику

такой путь виделся единственно возможным: публику сле<

довало накрепко привязать к окраинной и нетеатральной

Марьиной роще). Режиссер искренне увлекался пронзи<

тельными голосами и азартным мельтешением на сцене; ху<

дожник старался ему соответствовать и чаще всего

выстраивал на подмостках громоздкие металлические кон<

струкции: мощные, отчетливо зримые, но лишенные полу<

тонов, как и райкинские постановочные приемы.

Несмотря на совместные усилия Райкина и Валуева по об<

живанию совсем не камерного пространства, сцена «Сати<

рикона» годами не желала до конца покоряться уловкам

укротителей, не собиралась скрывать неуютных масштабов

и не всегда к месту демонстрировала размашистые возмож<

ности.

Переполненный зрительный зал, приученный к напористо<

му громкоголосью и яростности красок, долгое время тон<

костей не взыскивал. Тем временем серьезный театр,

располагающий этими самыми тонкостями, в том числе

сценографическими, начал последовательно и настойчиво

обосновываться в «Сатириконе». Пришла пора и для перво<

го обращения «Сатирикона» – западника к русской драма<

тургии. Им стало «Доходное место» А.Н. Островского.

Предельно освобожденное от бытовых подробностей про<

странство — ни самовара, ни чашечки, ни блюдечка — по<

началу оторочено расставленной по периметру мебелью на

колесиках, отвернувшимися от публики диванами и кресла<

ми бело–кремовых тонов (просторы сцены основательно

ужаты). На колесики водружены ровным счетом все предме<

ты обстановки, до последнего сломанного стула, скользя<

щего — катящегося по светлому покрытию из серого

линолеума, имеющего форму трапеции.

Там, где следует обитать бедности или небогатству (кварти<

ра Жадова, трактир) — там облик помещения мгновенно,

на наших же глазах, составляется из предметов простого де<

рева: прямые углы грубых столов, стульев, табуреток. Там,

где роскошь или хотя бы претензия на будущее обладание

ею (владения Вышневского и домик Кукушкиной) — там вы<

рисовываются по центру плавные линии двух просторных

диванов с горкой декоративных подушечек. Иногда комна<

та может быть совсем уж минималистки обозначена парой

кресел. В этой незагроможденности и мобильности трудно

не ощутить какую–то празднично–концертную свободу.

Хореографические номера удается проделывать в равной

степени лихо и диванам, и табуретам. В райкинском «Доход<

ном месте» танцуют все: кружатся на диванах влюбленные

Полинька и Жадов; разудало и самозабвенно пляшет на двух

стульях, как на ходулях, чиновник Юсов; выписывают стре<

мительные зигзаги отвечающие за перестановки мебели

«ДОХОДНОЕ МЕСТО»

В САТИРИКОНЕ

ддооссььее —— ссппееккттаакклльь

16

№25

досье — спектакль

слуги; вяло раскатывает на табурете, лежа на нем плашмя,

изнывающая от унылости семейной жизни Полина, лениво

перебирает ногами и равнодушно орудует веником — весь<

ма нетрадиционный способ подметания пола... Такие вот

разные танцы.

В этом спектакле мало реквизита: бархатная коробочка да

букет алых роз в руках прагматика Вышневского, кукла

в комнате юных сестер на выданьи, моток шерсти, из кото<

рой Юлинька сделает поводок для Белогубова — намек на

банальность и предрешенность их отношений (кстати, поз<

же в руках у Юлиньки появится небезобидный хлыстик),

потертый портфель Жадова, корыто с бельем перед Поли<

ной. Не только необходимые в обиходе предметы, но и оп<

ределенные знаки. Похоже, что при столкновении

с русской классикой воззрения Райкина проявились более

чем определенно: «Я — воспитанник психологического теа<

тра, но я не люблю бытовой театр».

Такой материал, как металл, к которому часто апеллировали

ранее, в оформлении последней сатириконовской премье<

ры почти не использован. Нет и кричащих цветовых пятен,

все приглушено, выдержано в бежево–бело–песочных

и черно–серо–коричневых тонах. Подобный ход подхва<

чен и художником по костюмам Марией Даниловой: самая

яркая из допущенных ею на сцену цветовых гамм — мерца<

юще–серебристая. А изысканное, хотя и неброское платье

Вышневской в последнем акте кажется верхом утонченнос<

ти не только по сценическим меркам.

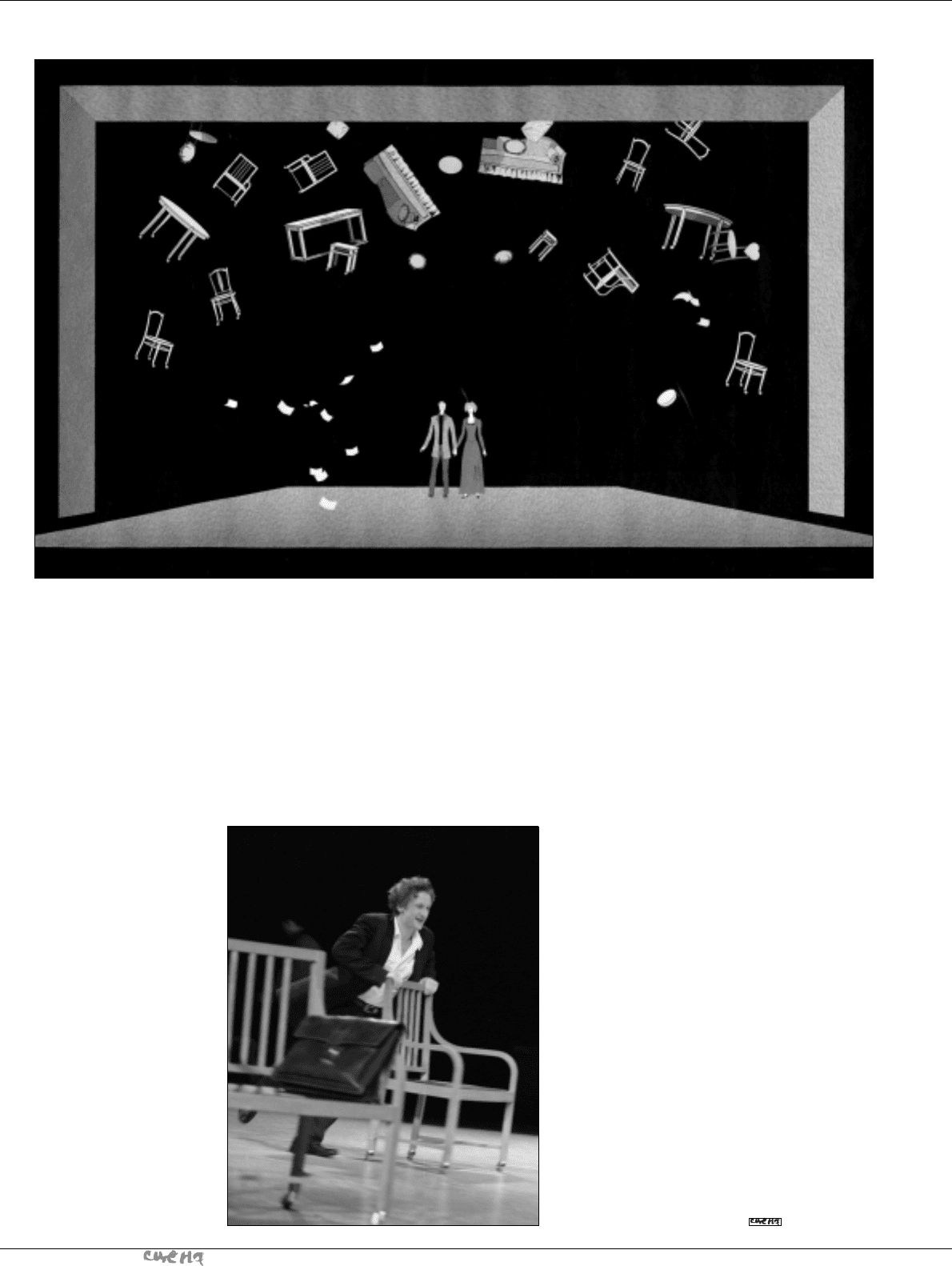

В качестве назидания, которое так обожают вытягивать из

пьес Островского, у Райкина и Валуева имеется только фан<

тастическое парение мебели в финале: все предметы, совер<

шавшие во время спектакля изощренные пробеги через

сцену, взмывают вверх и, медленно кружась на черном фо<

не кулис и задника, неторопливо исчезают в районе колос<

ников. Кто–то, возможно, сочтет это описью имущества

Вышневских.

Лишенный тяжеловесности, которой часто наделяют его

театры, Островский благодаря «Сатирикону» поутратил мо<

нументальности и хрестоматийного глянца. Что существен<

но — не в ущерб проблематике. Три с половиной

десятилетия назад внушительный шаг на этом пути сделали

Марк Захаров и Валерий Левенталь: запустили поворотные

круги сцены театра «Сатиры» и заставили Жадова, реши<

тельно распахивавшего бесконечные двери, существовать

«наперекор движущемуся пространству» (А.М. Смелянский).

Однако если в 1967 году при постановке «Доходного места»

Захаров представил зрителю «подвижного» Островского,

то в году 2003 Райкин решился предъявить публике Остро<

вского «порхающего».

Итог сатириконовских деяний вполне мог бы быть описан

так: Александру Николаевичу Островскому заметно наскучи<

ла та поза, в которой он запечатлен в бронзе и усажен перед

Малым театром. Вслед за разнообразными предшественни<

ками создатели нынешнего спектакля предоставили класси<

ку очередную возможность подраспрямиться. Метаморфоза

снова оказалась драматургу к лицу.

Е. Цветкова

ддооссььее —— ссппееккттаакклльь

17

№25

досье—спектакль

Мария ЛЬВОВА

«Дядя Ваня»

А.П. Чехов

Режиссер Лев Додин

Художник Давид Боровский

Малый драматический театр — Театр Европы.

Санкт–Петербург. 2003 г.

В

содружестве с Юрием Любимовым Давид Боровский

творил декорацию динамичную, смыслообразующую,

способную многократно видоизменяться, трансфор<

мироваться, постоянно взаимодействовать с актерами, всту<

пать в самые разные игры со словом, звуком, мыслью,

с самой собой. Декорацию идеальную и единственно воз<

можную для принципиально игрового, условного театра Лю<

бимова.

С Львом Додиным Боровский сделал несколько спектаклей,

преимущественно на оперной сцене. Из предыдущей их сов<

местной драматической работы — «Молли Суини» (2000 г.)

— в памяти прочно запечатлелись на краю высохшего бас<

сейна плетеные кресла–кабины с высокими закругленными

спинками, из какой–то нездешней жизни. Предельный лако<

низм, впрочем, совершенно в другом роде, отличает и ны<

нешнюю постановку — чеховского «Дядю Ваню».

Для психологического спектакля, небывало подробно и глу<

боко (особенно по сравнению с обыкновениями нашего те<

атра) раскрывающего ту самую «жизнь человеческого духа»,

художник предложил не каскад метафор, не изощренный

монтаж аттракционов, а один–единственный аскетичный,

сдержанный образ. Декорация, сочиненная художником для

«сцен из деревенской жизни» непривычно для Боровского

статична, просто–таки почти неподвижна и даже отчуждена

от сценического действия, но при этом отнюдь не безжиз<

ненна.

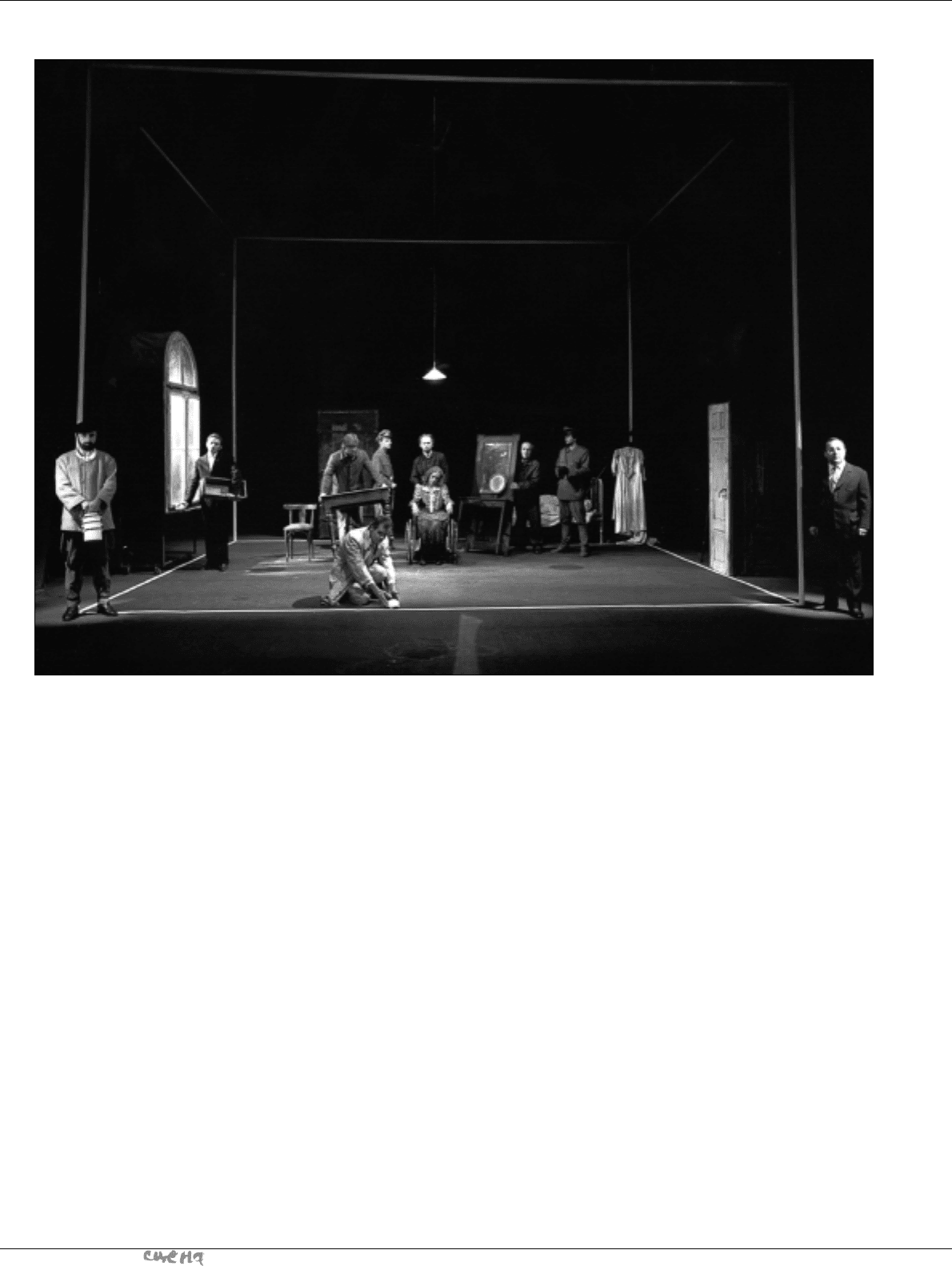

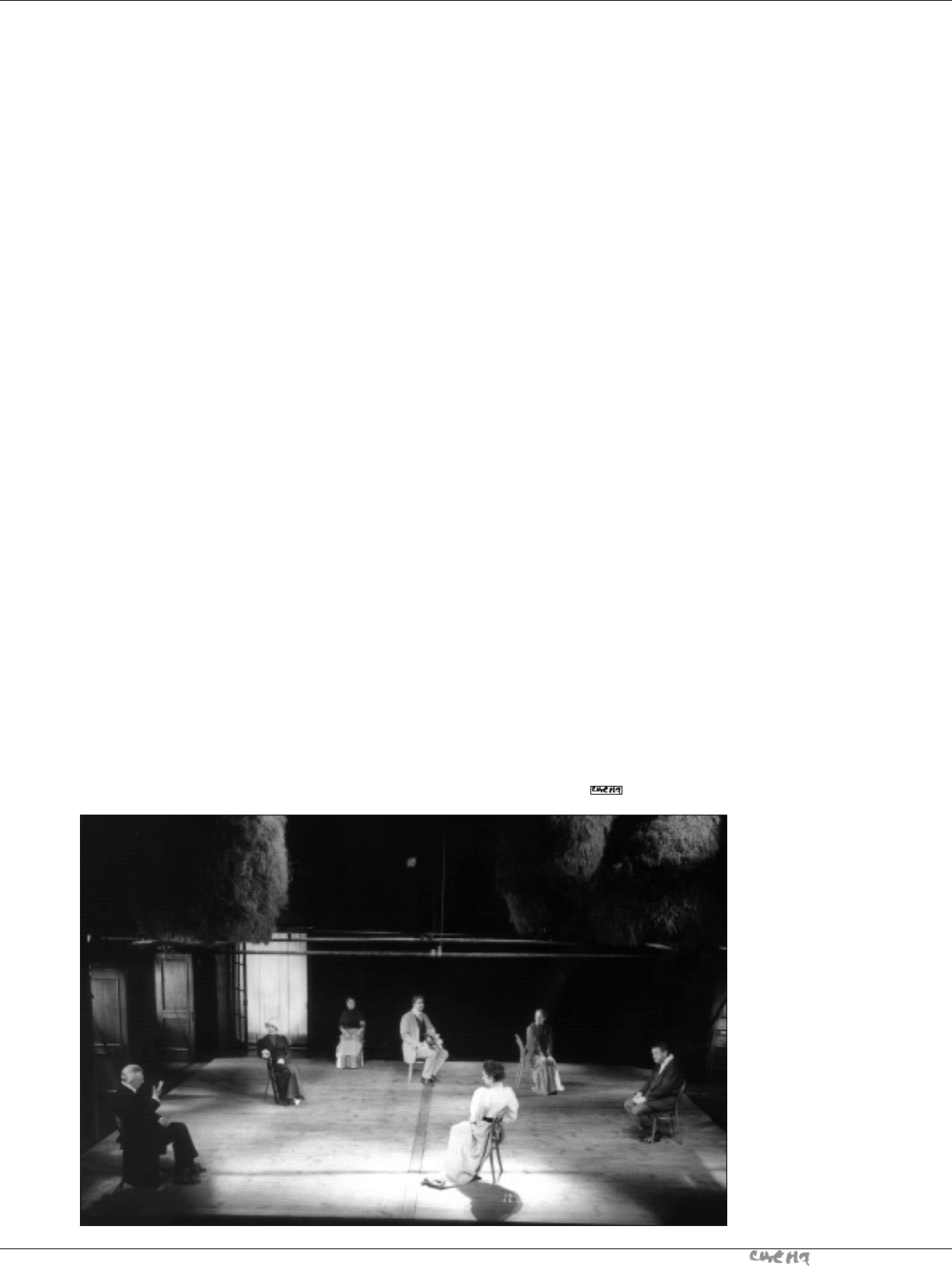

Каре из темных деревянных стен, светлый дощатый пол, че<

тыре двери по бокам — по две симметрично с каждой сторо<

ны, в задней стене — стеклянная дверь с белой тюлевой

занавесью, за которой угадывается сад, а вместо потолка —

три тяжелых, лохматых стога сена, волшебно угнездившихся

на тонких металлических штанкетах. Не сразу различаешь,

что из–под клоков сена торчат концы досок, настеленных

поперек штанкет. В тени одного из стогов виднеется глиня<

ная крынка, крошечная по сравнению травяной махиной.

Вот и вся обстановка. Стол с самоваром, легкие венские сту<

лья или кресло–качалка возникают на сцене по мере необ<

ходимости.

Незаметно посверкивают часы на задней стене, небольшие

круглые часы с белым циферблатом в блестящей металличе<

ской оправе. Они расположены неестественно высоко, выше

штанкетного «потолка», будто предназначены вовсе не для

персонажей, обитающих в этом пространстве.

Декорация сама по себе абсолютно лишена какой–либо

эмоции. Нельзя сказать, что стога, столь необыкновенно за<

висшие над вполне обыденной жизнью персонажей, чем–то

им угрожают, противостоят, или, наоборот, оберегают,

или что–то конкретное собой символизируют — все это не<

верно. И даже в создании какой–то особой, «деревенской»

атмосферы их не уличишь. Чувства, страсти, борьба, отчая<

ние, надежда и прощение — отданы актерам. Частые колеба<

ния настроений — от вихревого возмущения к шаткой

гармонии — никак не сказываются на недвижных и молча<

ливых свидетелях.

Лишь однажды пространство «отзывается» на боль: в грозо<

вую ночь разговоров и откровений по стеклянной двери

струится вода, и туда, в успокаивающий летний дождь, бре<

дет — «Как я, в сущности, несчастна!» — Елена Андреевна.

Стога, два справа и один слева, расположились над головами

чеховских героев невысоко, можно дотянуться, только слег<

ка подпрыгнув. Но приходит это в голову лишь Елене Андре<

евне, она лихо выдергивает соломинку и эффектно

зажимает ее в зубах. Для нее деревня, в которую она попала

— случайно и ненадолго — в этой вкусной, пахучей травин<

ке, в стихах Тютчева: «И льется теплая и тихая лазурь // На

отдыхающее поле», которые она декламирует в ответ на пыл<

кие астровские объяснения о лесах, о гибнущей природе.

А работникам — Соне, Астрову, Войницкому — эти стога мо<

гут напомнить совсем о другом: о ежедневном труде, о безот<

радной неизбежности.

В финале на оставленных и уже свыкающихся со своим не<

счастьем героев снисходит милосердие. Во время последне<

го монолога Сони, они с дядей Ваней работают за

маленьким столиком, разгребают накопившуюся хозяйст<

венную писанину. А стога, четыре действия безучастно про<

висевшие над ними, медленно опускаются на землю,

заключая их в колючие объятия.

«ДЯДЯ ВАНЯ» У ДОДИНА

В. Васильев

ддооссььее —— ссппееккттаакклльь

18

№25

досье — спектакль

Елена ЛУЦКАЯ

Таков подзаголовок пьесы Сергея Коробова «Берли

оз». Спектакль, поставленный в Театре наций ре

жиссером Михаилом Скомороховым (продюсер

Михаил Чигирь), идет в декорациях и костюмах по

эскизам Виктора Герасименко.

Р

азумеется, «Фантастическая симфония» вкупе с дру<

гими великими произведениями великого компози<

тора звучит в «саундтреке» постановки. Но сам по

себе подзаголовок недвусмысленно указывает на стилисти<

ку спектакля. А, быть может, в значительной мере данную

стилистику и диктует, предопределяет характер мизансце<

нирования, актерских красок и, конечно, сценографии.

Последняя отчасти фантастична. И, несомненно, полифо<

нична во всех своих слагаемых. Все вневременное — мно<

гозначительно подчеркнуто. Все конкретное решительно

выведено за пределы обыденного бытового правдоподо<

бия. Подробности обстановки помечены признаками эпо<

хи легко, бегло и достаточно осторожно. Стулья —

«венские», но... бронзированные, миниатюрный столик, по<

добие конторки — детали малочисленные и в масштабном

соотношении с фигурами актеров — сознательно пре<

уменьшенные.

Артисты одеты с аналогичной степенью осторожности,

с тонким указанием на 1840<1850<е годы, однако, весьма

театрализованно. Зато совершенно неожиданное и нети<

пичное для сегодняшних антреприз серьезное, присталь<

ное внимание к гриму — преимущественно у двух

протагонистов — Ев гения Князева и Людмилы Полищук.

Первый поражает внешним сходством с исторически<из<

вестными изображениями Берлиоза в литографиях и да<

герротипах. Вторая несколько таинственно напоминает

чертами лица...всех (!) возлюбленных героя — каждую по<

немножку. Впрочем, если вдуматься, таинственность ис<

чезнет: ведь избранницы гения чем<то неуловимо

похожи друг на друга типажно. В итоге возникает некий

собирательный образ, усиленный костюмировкой.

Одежды персонажей объединены мастерски разработан<

ной цветовой гаммой: оттенки лилового в различных со<

четаниях превращаются в, своего рода, зримый

аккомпанемент действию. Художник всесторонне учиты<

вает каприциозную, импровизаторски<свободную приро<

ду пьесы и извлекает из текста множество подтекстов.

Отсюда очевидная полифония изобразительных лейтмо<

тивов, найденных Виктором Герасименко. Перед зрите<

лем постоянно «лед и пламень». Декорации условно

очерченного интерьера (скорее намека на интерьер)

будто заключены в прозрачный непроницаемый футляр

неведомого и невиданного музыкального инструмента.

Недаром сам Гектор Берлиоз в своих «»Мемуарах» при<

знавался, что просто любит созерцать линии музыкаль<

ных инструментов. И, что, будь он богат, обязательно

приобрел бы две арфы, и любовался бы ими. Вот так

в спектакле любуешься плавными контурами единой ус<

тановки, похожей на льдину, и сквозь это «магическое

стекло» проникаешь в отдаленное прошлое.

Пламя — рассеянное повсюду мерцание свечей. Над сце<

ной, в глубине, в вышине, на разных планах они парят

в черном, казалось бы, ничем не ограниченном прост<

ранстве. И сами очерчивают мистически неуловимое,

зыбкое пространство — некий космос, всегда слышимый

и различимый в трагической музыке Берлиоза. Финал

с вознесением героя в вечность в облике дирижера соб<

ственной симфонии окончательно выявляет «космичес<

кий размах» таких внешне сдержанных, лапидарных,

камерных декораций.

Их воздействие и смысловое наполнение неожиданно

и непредсказуемо помножены на место показа премьеры.

Общеизвестна неизбежная связь (гармоническая или, на<

против, контрастная) любой сколько<нибудь значитель<

ной сценографии с декором, архитектурой, планировкой

зрительного зала. В данном случае само понятие «зри<

тельный зал» весьма условно. Конечно, «Берлиоз» пока<

зывался и успешно показывается на театральных

площадках других городов и Москвы (в частности, в теа<

тре имени Пушкина и в зале нового Театрального центра

СТД), но премьера состоялась именно в Театре наций.

В не восстановленном до сих пор доме прежнего филиа<

ла МХАТ (а еще ранее легендарного театра Корша). Прак<

тически, нынешний зал и игровая площадка Театра наций

находятся в пределах прежней сценической коробки.

Пространство непривычное для глаза помечено печаль<

ными (если не трагическими) следами разрухи и запусте<

ния. И в свою очередь непредвиденно сопутствует

пронзительной печали спектакля, разлитой во всем.

В цельности и ассоциативной сложности драматургии.

В точности и экспрессивности актерских интонаций.

В строгости режиссерского замысла, чуждого нынешним

«модничанью» и пустопорожним эффектам. В облике

и образе спектакля, приведенном сценографом в полное

и слитное соответствие с остальными звеньями представ<

ления.

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ