Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства

Подождите немного. Документ загружается.

112 Погребальный портрет у римлян и портрет святых у христиан

в одном западноримском образе, ко-

торый является христианским и пред-

ставляет святого. Круглый нимб ука-

зывает на святого, тип портрета с ок-

ладистой бородой и скудной шапоч-

кой волос — на св. Петра. Местона-

хождение изображения — катаком-

бы в Неаполе (Сан-Дженнаро), стало

быть, снова погребальная сфера,

mutatis mutandis*, к которой относит-

ся также и портрет Евтихия

25

. Поэто-

му важно, что портрет юноши из

Египта и икона святого из Неаполя ха-

рактеризуются одинаковыми изобра-

зительными традициями. Я упомя-

нул лишь силуэт фигур, легкий пово-

рот головы влево, которому контра-

стно соответствует легкий контрапо-

стный поворот туловища вправо.

К этому можно добавить и освещение

слева. Это можно наблюдать по рез-

кой тени на шее и на складках одеж-

ды, несмотря на все утраты неаполи-

танской фрески. Если принять во

внимание, что изображение юноши

было вокруг обрезано, чтобы оно

могло попасть под повязку мумии,

то тем примечательнее становится

его связь с иконой Петра.

В той же связи нужно подумать

о самом раннем изображении Хрис-

та — Пантократора**. Оно находится

в погребальной камере некоего Льва

в катакомбах Комодиллы в Риме

и должно быть датировано, пожалуй, даже IV веком

26

. В нем также использу-

ется старая изобразительная традиция, по крайней мере в силуэте фигуры.

Правда, здесь делается поправка, которая весьма значительна. При смещении

осей контрапостный разворот направления взгляда и туловища исчезает. Го-

лова вместе с туловищем поворачивается в сторону с большим воодушевлени-

ем. Отпадает интимный характер взгляда, обращенного на зрителя, прису-

щий частному изображению, и мы должны ссылаться на другую традицию,

которая объясняет также местонахождение этого памятника. На внутренней

поверхности арки Тита в том же месте ее кессонированного потолка находит-

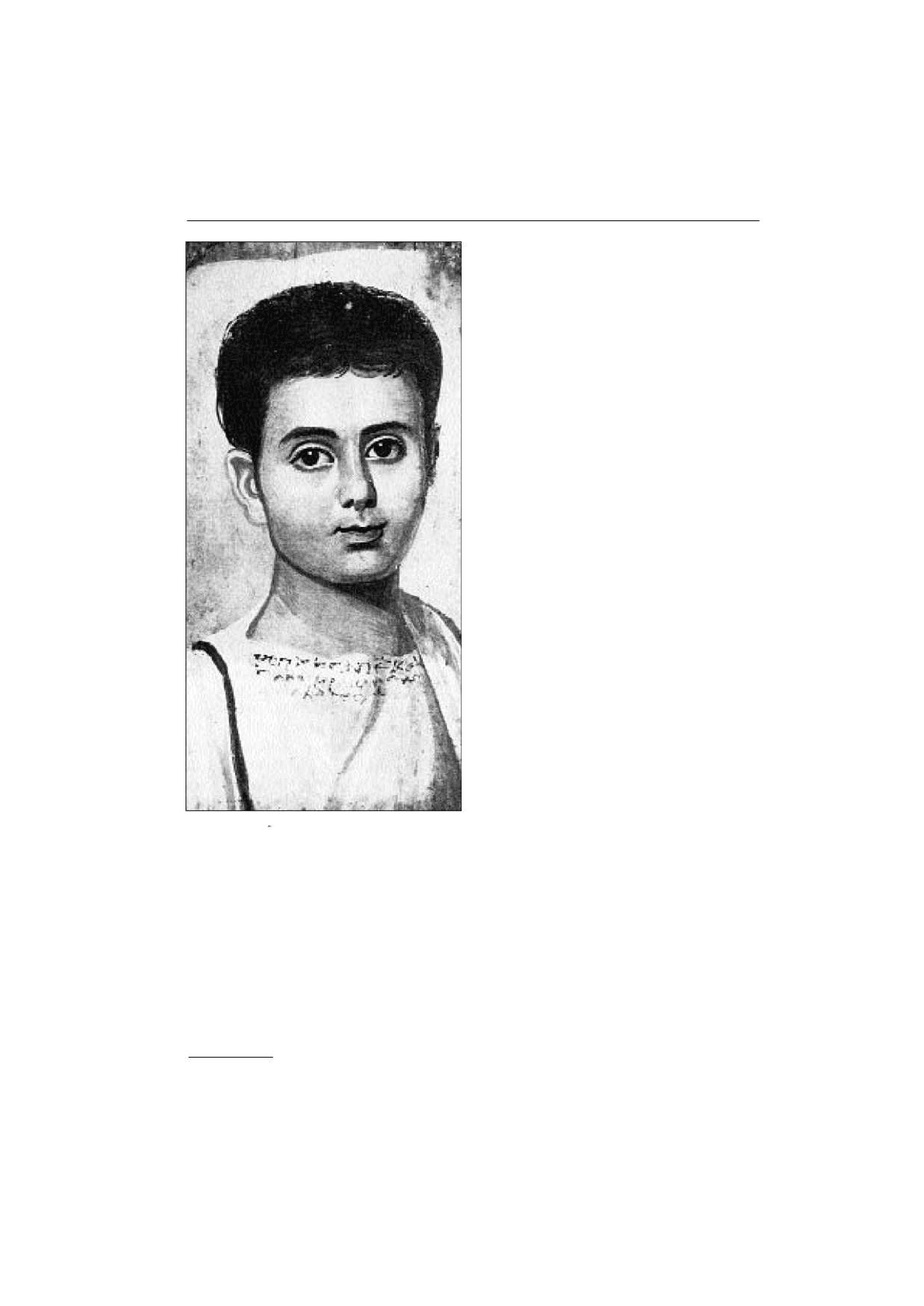

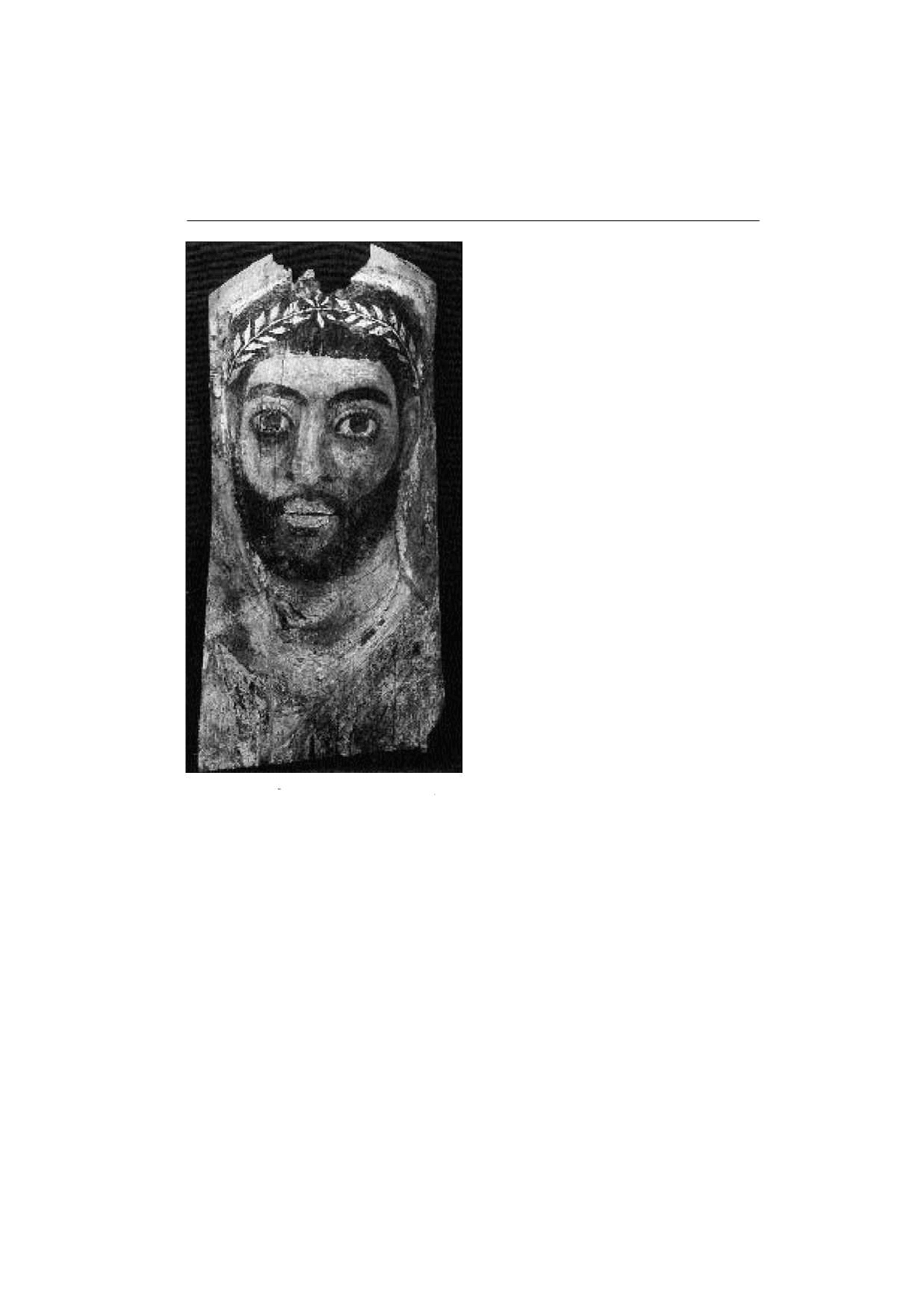

42. Надгробный портрет Евтихия.

Нью-Йорк, Метрополитен-музей

* С соответствующими изменениями (лат.).

** Pantokrator (греч.) — вседержитель, всемогущий.

Погребальные портреты и иконы

113

ся портрет императора в апофеозе

с орлом. Расположение фигуры Хри-

ста уже содержит намек на место

в небесах, а тип образа Пантократо-

ра — это тип изображений богов и ге-

роев

27

. Здесь также подготавливается

будущий тип икон.

От них следует отличать частный

поминальный портрет усопшего.

В склепе Океана катакомб Калиста

в Риме мы находим его даже в виде

обособленного образа

28

. Голова была

написана на отдельном куске холста,

укрепленном с помощью шпеньков

на нижнем слое. Создание портрета

усопшего в покрытой росписями по-

гребальной камере поручается порт-

ретисту, и так портрет задним чис-

лом интегрируется в программу фре-

сок. Это является своего рода парал-

лелью к портретным изображениям,

вставлявшимся в пелены мумии.

Самым впечатляющим примером

частного портрета является портрет,

выполненный золотом на стекле, изве-

стный нам по многочисленным при-

мерам из римских катакомб. Он содер-

жит все разновидности частного изоб-

ражения, а также самые ранние обра-

зы святых, прежде всего Петра и Пав-

ла

29

. На этом фоне становится понят-

нее переход от частного поминально-

го портрета к культовому образу свя-

того. Правда, мы имеем мало приме-

ров живописных образов переходного

времени. Почти все они снова проис-

ходят из климатически более благо-

приятного Египта.

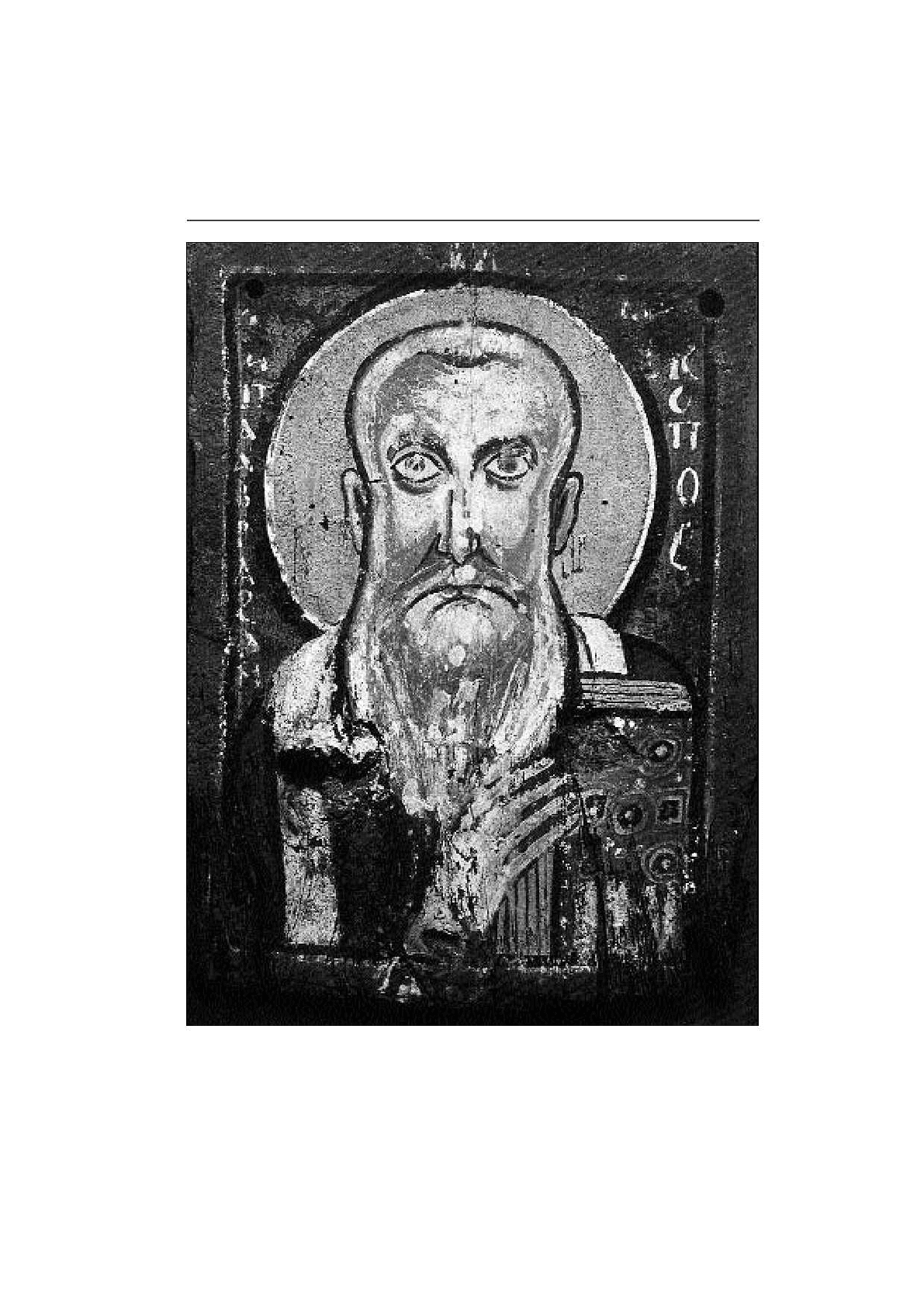

Одна из самых ранних коптских

икон — икона епископа Авраама,

хранящаяся в Берлине. Иоанн Коль-

виц сопоставлял ее с изображением

св. Абакира в церкви Санта-Мария

Антиква в Риме, которое находится

в нише на высоте уровня груди зрите-

ля и обнаруживает следы его почита-

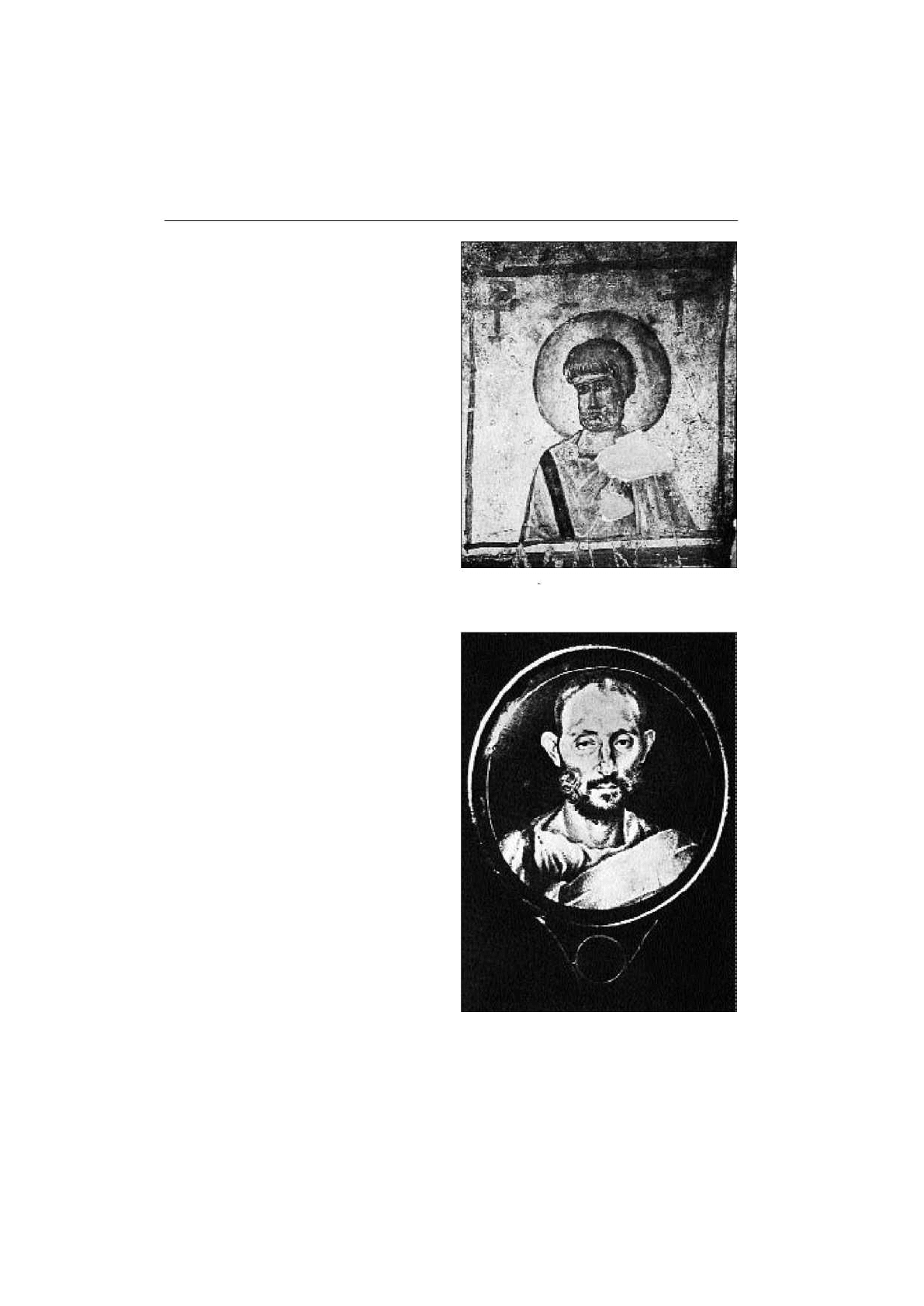

43. Погрудныи портрет св. Петра. V в.

Неаполь, катакомбы Сан-Дженнаро

44

45

44. Портрет. Золочение по стеклу. IV в.

Рим, Ватиканские музеи

114 Погребальный портрет у римлян и портрет святых у христиан

45. Портрет епископа Авраама Бауитского (Египет). VI в.

Государственные музеи «Прусское культурное наследие», Берлин

Погребальные портреты и иконы

115

ния

30

. Это последнее изображение яв-

ляется, без сомнения, иконой, выпол-

ненной в технике фрески. Но как раз

эта функция — предназначение быть

иконой — не доказана достоверно от-

носительно образа Авраама в Берли-

не. Круглый нимб указывает, кажет-

ся, на святого. Однако надпись «Наш

отец Авраам, епископ» говорит о по-

минальном образе местного еписко-

па. О прежней функции этого изоб-

ражения по существу мало что можно

сказать. Для того чтобы такое изобра-

жение считалось иконой, важнее бы-

ла сама изображенная личность, чем

формальные признаки образа.

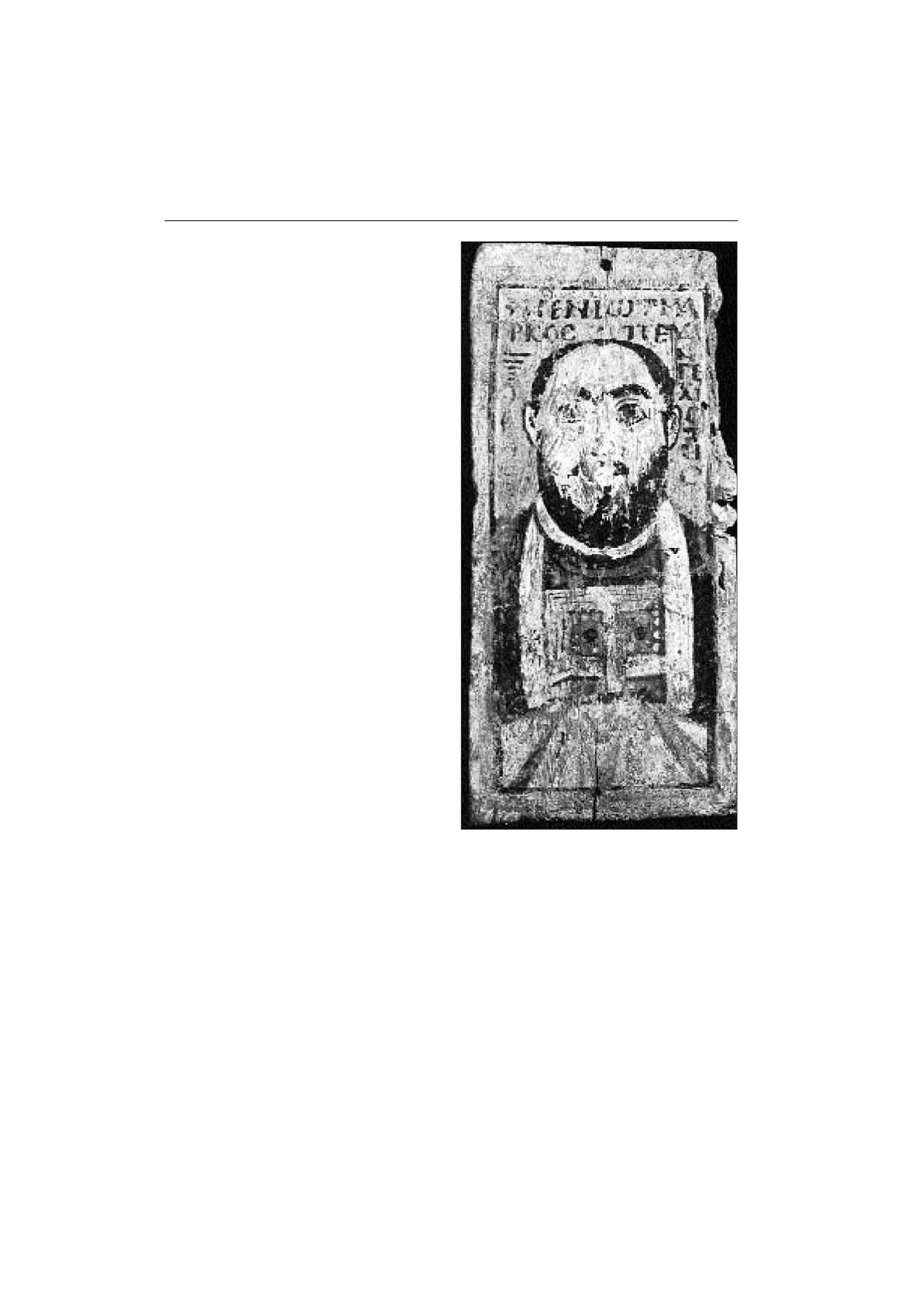

Второй живописный образ, ныне

являющийся собственностью Кабине-

та медалей в Париже, походит в неко-

торых отношениях на изображение

епископа Авраама. Снова изображен

епископ, как показывает одеяние с пал-

лием и Евангелием

31

. Фигура также

изображена фронтально. Отсутствует

лишь круглый нимб. Можно было бы

оба изображения клириков из Египта

различать как икону и как поминаль-

ный портрет. Эта разница существует

и на самом деле. Но надписи, к нашему

удивлению, свидетельствуют как раз

о «настоящем изображении» как об

иконе, а о берлинской «иконе» как

о поминальном портрете. Парижская

надпись «Наш отец Марк, Евангелист»

относится к иконе святого в то время,

как берлинская доска увековечивает местного клирика из монастыря Св. Аполло-

на в Бауите (место ее находки). Очевидно, границы между поминальным изобра-

жением и иконой были тогда расплывчатыми, и не всегда можно полагаться на из-

бранные нами традиционные каноны изображения, чтобы их различать.

Портрет евангелиста Марка следует, впрочем, официальным изображени-

ям церковных сановников. Мы узнаем от Иоанна Эфесского, что официаль-

ные портреты вновь избранных патриархов Константинополя в VI веке по их

распоряжению вывешивали в галерее, предназначенной для этого. Они рассы-

лали их также в свои епархии, прежде всего как диптихи, чтобы их поминали

во время богослужения. Сохранившимся примером с территории Западной

церкви является диптих VII века из Брешии

32

.

46. «Св. Марк» (Египет). VI в. Париж,

Кабинет медалей

46

116 Погребальный портрет у римлян и портрет святых у христиан

45

46

От начала V века мы имеем лите-

47

ратурное свидетельство одновремен-

ного использования изображений

живых, усопших и святых в церков-

ном помещении. Епископ Сульпи-

ций Север обратился к епископу Пав-

лину, занимавшему кафедру недале-

ко от Неаполя в Ноле, с просьбой при-

слать свой портрет, чтобы повесить

его в баптистерии рядом с портретом

только что скончавшегося Мартина

Турского

33

. У Павлина, правда, воз-

никли сомнения, и он изложил их

в неоплатоническом духе. «Небесно-

го человека» (homo coelestis, nofton нео-

платоников) невозможно изобразить,

«земного человека» (homo terrestris) не

должно изображать. Во избежание то-

го, что его изображение вблизи ико-

ны Мартина будет неправильно по-

нято или даже осквернено, он сочи-

нил надписи на изображениях в нази-

дание зрителю: «Мартин был приме-

ром, достойным подражания, он же

сам — устрашающим примером. Мар-

тин являет совершенную норму (пра-

ведной) жизни (perfecta regula vitаe)»,

он же — урок для грешников, кото-

рым следует раскаяться. Невозможно

было бы точнее выразить, что разли-

чение портрета, поминального обра-

за и культового образа превратилось в проблему. Нужно было заранее позабо-

титься о том, чтобы образы, следующие одинаковым изобразительным кано-

нам, не путали между собой. Ведь весьма легко мог возникнуть культ образа

ложного объекта.

Берлинский и парижский живописные образы подтверждают эту проблему

каждый по-своему. Лишь с помощью надписей можно узнать, какой образ изо-

бражает святого, а какой — местного епископа. В сознании современников раз-

ница могла бы казаться не такой уж существенной. Изображение на могиле

чтимого епископа могло пользоваться большим почитанием, чем образ Еванге-

листа, и оба были в конце концов изображениями поминальными, реальность

которых обосновывалась существованием останков и гробницы.

Поэтому важным шагом вперед по отношению к достигнутому уровню

развития являлся перенос традиционных канонов изображения на другие су-

щества. В парижском Кабинете медалей сохранилась некая параллель «иконе

Марка»

34

. Молодой персонаж с ленточкой в волосах и в облачении воина,

47. «Архангел Михаил» (Египет). VI в.

Париж, Кабинет медалей

Погребальные портреты и иконы 117

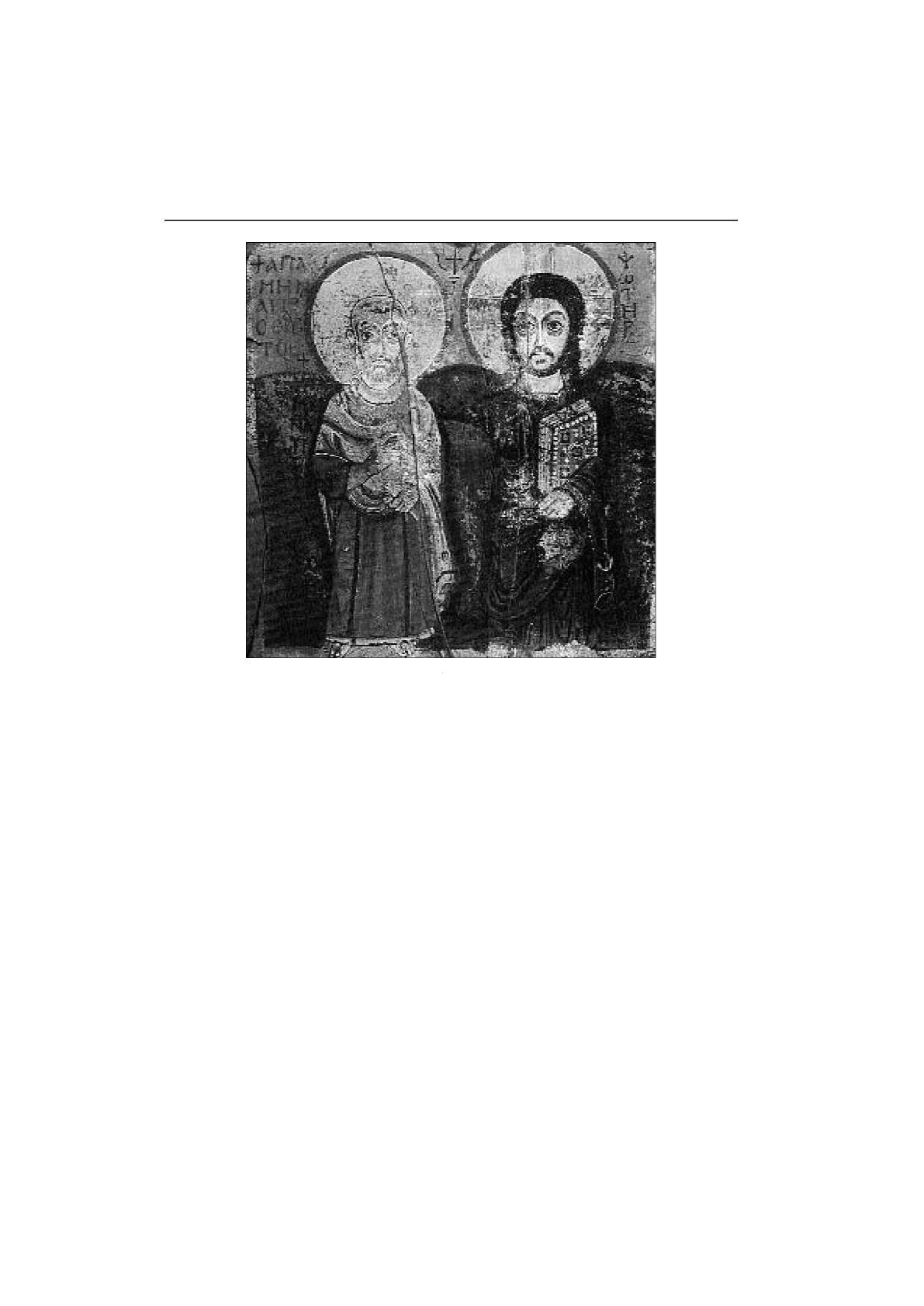

48. «Св. Мина» (из Бауита, Египет). VI в. Париж, Лувр

с круглым нимбом, идентифицируется как погрудное изображение арханге-

ла. Основания крыльев на плечах подтверждают эту идентификацию. В изоб-

ражении бесплотного неисторического существа прерывается линия тради-

ции от поминального изображения к образу святого. Противники икон,

особенно из среды евреев, упрекали христиан в этой непоследовательности;

при этом они пользовались следующим аргументом: Бог наделил ангелов фи-

зической формой явления, чтобы сделать их видимыми для людей

35

. Так изо-

бражаемой становится каждая фигура христианского космоса, подтвержден-

ная Откровением. Следствием является то, что здесь имеется в виду не столько

земная внешность, сколько бессмертная сущность. Это, в свою очередь, при-

вело к некоторым выводам относительно эстетики ранней иконы, к чему мы

еще вернемся (см. гл. 7г).

При ретроспективном взгляде на истоки иконы оказывается, что она фор-

мально и функционально была преемницей античного погребального изобра-

жения. При этом возникли проблемы, как следует интерпретировать образ.

Вверяют ли усопшего защите небесного Спасителя или он сам должен искать

у него защиты, зависит от того, как оценивается усопший. Одна египетская ико-

на VI века в Лувре в Париже, происходящая из того же монастыря Св. Аполло- 48

на в Бауите, представляет пример смешения, в котором сходятся два разных

представления

36

. Св. Мина, вероятно местный почитаемый монах, воспринима-

ется как святой благодаря благословляющему жесту, свитку и фронтальному

118 Погребальный портрет у римлян и портрет святых у христиан

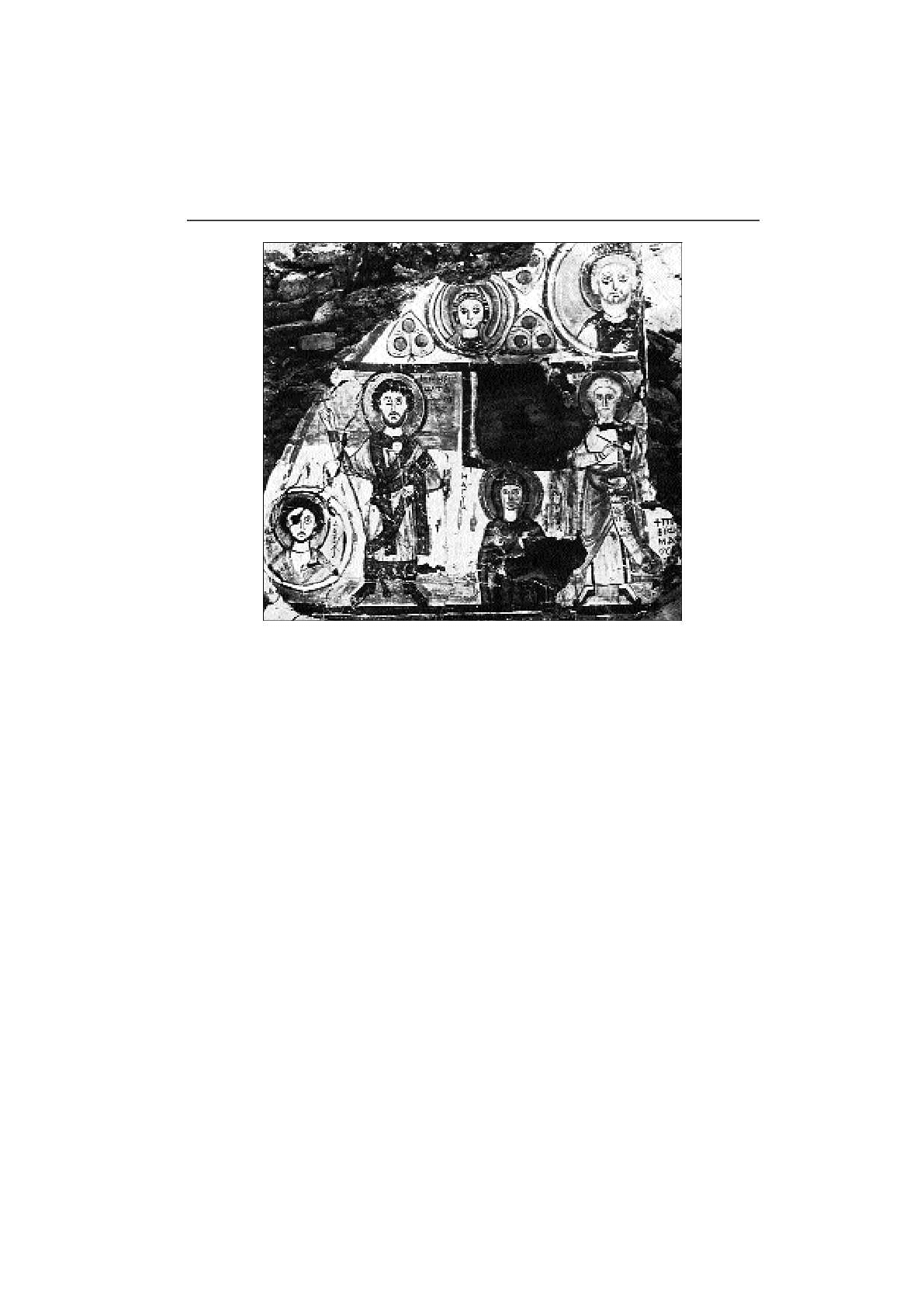

49. Стена капеллы в монастыре Св. Аполлона, ок. 600, Бауит (Египет)

положению. Этому противоречит покровительственный жест, которым его

охватывает за плечо Христос, обозначенный в надписи как «Спаситель». Это

тот же прежний жест патрона по отношению к своим подопечным. К. Вессель,

правда, возражает, что этот жест означает одновременно «принятие и пред-

ставление: Он (Христос) принимает епископа в число святых и представляет

его народу»

37

. Однако история изображения этого жеста означает покрови-

тельство. В иконе объединены обе концепции: древнего погребального изоб-

ражения и нового образа святого. Обе фигуры, которые должны быть пред-

ставлены фронтально, лишь благодаря направлению взгляда едва заметно

подчинены друг другу.

49 Стена капеллы в Бауите, откуда происходит луврская икона, в VII веке со-

держит целый набор бывших в ходу иконных типов изображений

38

. Так как

всегда речь идет об отдельных фигурах, их можно было бы установить в ряд

как фриз. Это не произошло потому, что здесь имелись в виду списки различ-

ных образов. Их общий знаменатель зависит от зрителя, который в своей ка-

пелле почитал этих святых во всех типах изображений, перешедших из антич-

ной живописи в иконопись. Наряду с полуфигурами и фигурами в рост,

наряду с молящимися и благословляющими появляется изображение в меда-

льоне, в форме clipeus (щита), знака апофеоза.

Подобием стены капеллы являются уже упомянутые мозаики в боковом не-

36 фе базилики Св. Димитрия в Салониках

39

. В вотивных изображениях к храмо-

вому святому снова и снова обращаются с молитвой словом и образом. Словом

о помощи просят святого люди, имена которых указаны, так, например, роди-

Идеализм и реализм в античном портретном изображении

119

тели просят в надписи: «О ты, наш господин (Despota), святой Димитрий, по-

моги нам, твоим слугам (doulois) и твоей служанке Марии, которую ты нам

дал». Образ святого является в композициях различного типа то как моля-

щийся в рост под аркадой из раковин, то как погрудное изображение в меда-

льоне, в одном случае между двумя портретами донаторов церкви, которые

также помещены в медальоны. Святой был выделен лишь золотым круглым

нимбом.

Теперь мы можем резюмировать. В трех сферах античного искусства про-

слеживается культ образа: погребальный портрет, портрет императора и изо-

бражение богов. Сначала мы рассматривали первую сферу. Иконе подобает

культ, который с ней связан. Он тесно соотносится с культом святых, который,

в свою очередь, возник как особая разновидность культа мертвых и героев на

могилах. У святых, как и у частных лиц, речь идет в обоих случаях об усопшем,

память о котором закрепляется в образе. Разница состоит в способе почитания,

которое через частный круг семьи или небольшую общину ведет к полуобще-

ственному и, наконец, к официальному, санкционированному церковью куль-

ту. Так создаются предпосылки культа образа, прежде чем он сам себя выразит

в изображении. Икона святых есть продукт культа гробниц святых.

Границы между частным и официальным почитанием неустойчивы. Также

неотчетливы границы между иконой и частным образом, по крайней мере

в раннее время. Лишь постепенно складываются определенные схемы иконо-

писи, сужается круг античных типов изображений, которые ранняя иконо-

пись в первое время принимает без оговорок. При этом речь идет не только

о традиционных изобразительных схемах, которые использовались в первых

образах святых. И сами воззрения на сущность изображения, определяющие

эстетику ранних икон, также заимствованы из живописных образов и развиты

дальше.

д) Идеализм и реализм в античном

портретном изображении

Египет римского времени является ареной, на которой встречаются три раз-

личных воззрения на изображение — греческое, римское, древнеегипетское.

Результатом такого положения явился живописный портрет, вставлявшийся 42

40

в пелены мумии, который появляется лишь во время римского господства

40

.

Неудивительно, что сохранившиеся портреты для мумий выглядят совершен-

но по-разному. Правда, функционально они все определяются верой в потус-

торонний мир, являющейся предпосылкой сохранения изображения. В антич-

ных религиях спасения, начиная с египетской, земная сущность усопшего со-

храняется для потустороннего мира — в Египте посредством сохранения всего

тела, которое мумифицируется. Сохранение тела посредством бальзамирова-

ния влечет за собой сохранение образа умершего в замещающем его портрете,

который в римскую эпоху вставляется в мумию. Становятся очевидными два

основных понимания изображения, которые связывают их с греками и римля-

нами. «В Греции, согласно ее философским основам, портрет... являлся не

столько жизненно правдивым изображением какого-то лица, его неповтори-

120 Погребальный портрет у римлян и портрет святых у христиан

мого и чувственно воспринимаемого

видимого облика... сколько изобра-

жением идеи и тем самым переходом

в сверхличностное. Знаменательно,

что Греция вообще не знала масок

умерших. В Египте же как маска

умершего, так и портрет живущего

уходят далеко в прошлое. Эти произ-

ведения были ритуальными творени-

ями, стремившимися к вечным фор-

мам, в которых человек... в своей вне-

временной жизни должен был бы вос-

креснуть... Сходным образом и рим-

ская маска мертвых, от которой про-

изошел портрет, также служила со-

хранению тела. Здесь, правда, речь

шла не столько о вечной форме, пред-

назначенной для потустороннего

царства Осириса, сколько о сохране-

нии земного облика человека в его не-

повторимом, уникальном образе

и о явной демонстрации его сущест-

41

вования».

Расписная маска периода ранней

империи из так называемой гробни-

цы Кауфмана в Хаваре подтверждает

преобразование древней египетской

погребальной маски с застывшим,

улыбающимся обликом в индивиду-

ализированный стиль маски с рим-

ской прической и римским силуэтом

погрудного изображения

42

. Лишь зо-

лочение сохранилось от египетской традиции. Впрочем, заимствования из ре-

алистического портрета, который развивался в республиканском Риме, четко

проявляются

43

в погребальном бюсте Аврунция, находящемся ныне в Брюссе-

ле. Расписные маски лишь ненамного опережают живописный портрет и от-

ражают постепенный переход к канону индивидуального портрета в Риме.

Параллельное использование расписной маски и живописного портрета для

мумии в эпоху Адриана документально подтверждают две мумии из Хава-

ры

44

. Маска является их единственной, еще позолоченной частью, в то время

как волосы покрашены в черный цвет, а одежды — в белый. Отчетливой явля-

ется усиливающаяся романизация маски.

Живописный портрет представляет следующую ступень. У второй мумии,

там, где раньше была маска, вставлено пластически исполненное погрудное

изображение. Живописное изображение, которое позволяет достигнуть мак-

симального портретного сходства при относительно простых технических

50. Погребальный портрет. IV в. Вашингтон,

Собрание Дамбартон Окс

Идеализм и реализм в античном портретном изображении 121

приемах и прежде всего допускает использование уже имеющихся портретов,

является последней ступенью развития в украшении мумии римского Египта.

Оно вставляется вместо лица мумии, на которую, согласно правилам, наложе-

ны повязки. До запрещения мумификации в конце IV в. после Р. Х. появляет-

ся обширный материал живописных образов на досках, которые можно рас-

сматривать как настоящие погребальные изображения. Их использование для

египетских мумий вряд ли повлияло на их вид. Формально в них отражаются

греческие каноны идеализации и римские каноны детализированно-реалис-

тической фиксации внешности. И в отношении техники, в использовании

восковых красок и темперы, здесь также проявляются различия, которые пол-

ностью были приняты в ранней иконописи.

В античном погребальном изображении были предвосхищены устремле-

ния и изобразительные средства икон святых. Мужской портрет, хранящийся

в Дамбартон Окс, смотрит не на нас, а мимо нас вдаль

45

. Индивидуальные чер- 50

ты отходят на задний план в пользу идеальных. Идеальная форма обладает

признаками красоты и универсальности. Она виртуально противопоставлена

естественной форме. В этом портрете для мумии снова проявляются призна-

ки египетской традиции, прежде всего в золочении, ограниченном здесь губа-

ми и фоном изображения. Золотой венок на голове является изобразитель-

ным средством героизации в греко-римском мире. Он также способствует

созданию ауры изображения, которая выделяет статус, достигнутый усопшим

на том свете.

Обе основные позиции античного погребального изображения могут быть

обозначены, во-первых, как поминальный образ, который по способу изображе-

ния тяготеет к реализму, и, во-вторых, как героизированный образ, нуждающий-

ся в идеализации. Античное погребальное изображение может выполнить

один постулат за счет другого. Оно может также добиться их баланса, что бы-

ло правилом в поздней античности. Уже постановка задачи содержит в себе

в общих очертаниях обе сферы — временную, т. е. индивидуального сущест-

вования усопшего, и вневременного существования, к которой и относится

культ.

Эта ситуация касается иконы святых, которая должна изображать героизи-

рованную личность. Достигается ли в ней портретное сходство, т. е. реализм

форм изображения, или эти формы указывают на трансцендентный статус

святого? Альтернативу поминального и идеального образов нельзя было про-

сто свести к документальной фиксации исторического лица, с одной стороны,

или к приданию возвышенных черт — с другой. Вопрос о фиксации натуры

зависит от понимания самой натуры, претерпевшего изменение как раз в эпо-

ху христианской античности. Если отношение к натуре скорее негативное,

то и изображение натуры будет во власти идеальных или даже абстрактных

форм. Наконец, должна быть учтена также культовая ценность иконы в на-

шем исследовании, если мы анализируем ее с формальной точки зрения.

Одно замечание Вальтера Беньямина может оказать нам помощь: «Опреде-

ление ауры как единственного явления некоей дали, как бы близка она ни бы-

ла, является не чем иным, как формулировкой культовой ценности произве-

дения искусства в категориях пространственно-временного восприятия. Даль