Бобрихин А.А. (ред.-сост.) Народное искусство Урала. Традиционный костюм

Подождите немного. Документ загружается.

русский : __

ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ : 27

Рис. 2.36. Гулянье на Лисьей горе.

Худояров

И. Ф.

Первая половина XIX

в.

Фрагмент.

Нижнетагильский музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

^ ^ МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

ужская одежда на протяжении длительного времени ос-

(2у/ ]/ тавалаеь менее разнообразной, чем женская, и состояла

жжжяятжтяж главным образом из рубахи и портов.

Наиболее старым видом одежды является туникообразная ру-

баха. Её шили из перегнутого по линии плеч полотнища холста, бо-

ковых вставок с прямыми рукавами и ластовицами под рукавами. В

области плеч рубахи дублировались подоплекой (подоплечьем, под-

кладом). Будничные рубахи шили из белого холста и пестряди в мел-

кую клетку, праздничные

—

из пестряди же, кумача, ситца, сатина

Праздничные холщовые мужские рубахи могли выделяться по

цвету ткани: нарядными считались вишневки из вишневого, красного

холста,

белорозовпси

из домотканины белой и розовой нитей. Синие

рубахи

—

синюхи

—

считались будничными.

На уральских косоворотках разрез обычно располагается на ле-

вой стороне груди, что является типичным для русских рубах. Однако

в ряде случаев разрез встречается на правой стороне, как и на рубахах

финно-угорских народов.

Рукава туникообразных рубах, как правило, неширокие, шились

из полотна ткани в одну ширину. Праздничные рубахи могли шить

с более широкими рукавами, при этом рукава, скошенные к кисти,

закладывались в складки в области плечевого шва. Такую рубаху из

пестряди со складками в области плеча носили в

с.

Деево Алапаевско-

го района.

Рис. 2.37. Мужской костюм:

туникообразная рубаха, пояс, порты.

Каменск- Урачьский

краеведческий музей

38 i искусство

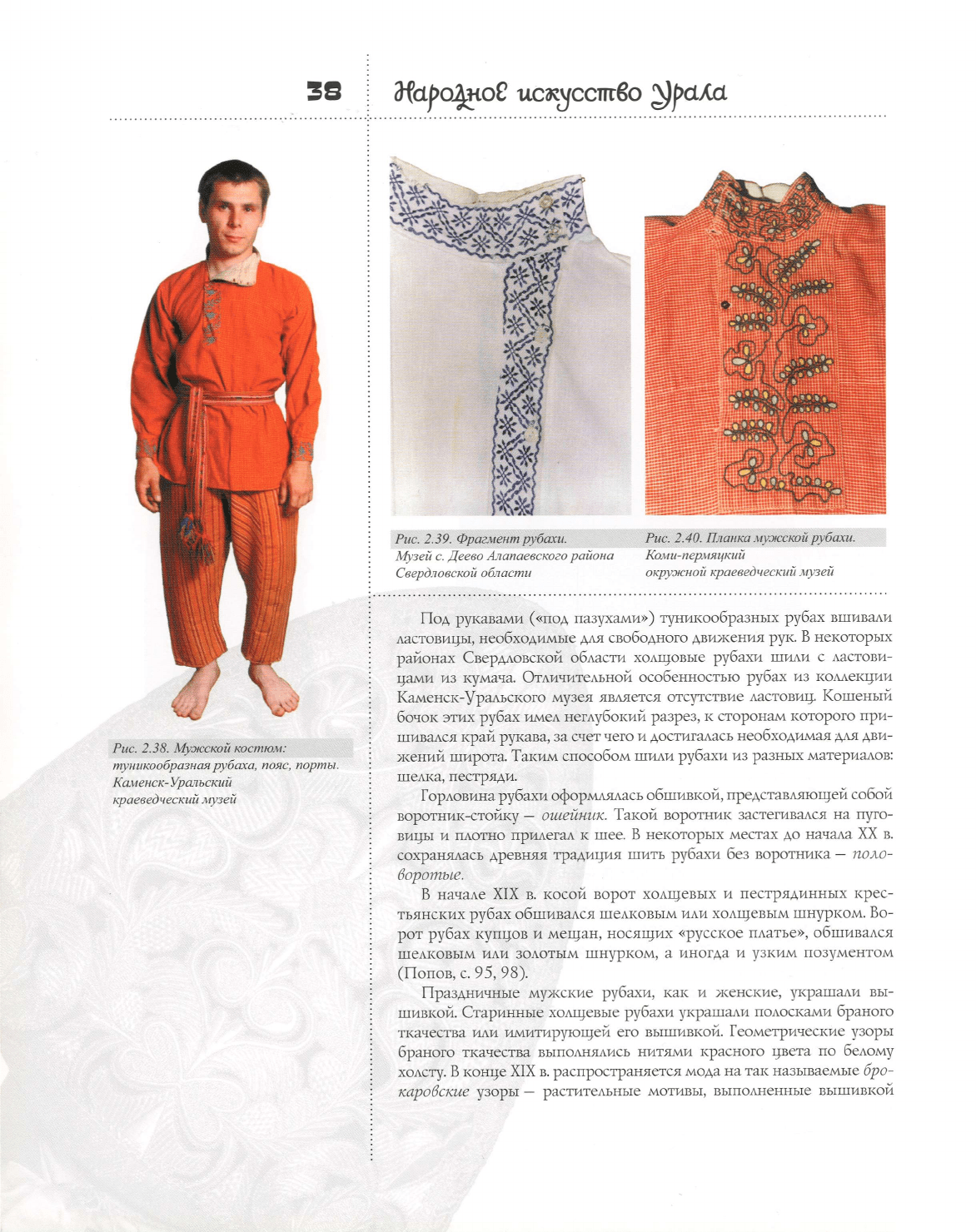

Рис. 2.38. Мужской костюм:

туникообразная рубаха, пояс, порты.

Каменск- Уральский

краеведческий музей

Под рукавами («под пазухами») туникообразных рубах вшивали

ластовицы, необходимые для свободного движения рук-

В

некоторых

районах Свердловской области холхцовые рубахи шили с ластови-

цами из кумача. Отличительной особенностью рубах из коллекции

Каменск-Уральского музея является отсутствие ластовиц Кошеный

бочок этих рубах имел неглубокий разрез, к сторонам которого при-

шивался край рукава, за счет чего и достигалась необходимая д\я дви-

жений широта Таким способом шили рубахи из разных материалов:

шелка, пестряди.

Горловина рубахи оформлялась обшивкой, представляющей собой

воротник-стойку

—

ошейник. Такой воротник застегивался на пуго-

вицы и плотно прилегал к шее. В некоторых местах до начала XX в.

сохранялась древняя традиция шить рубахи без воротника

—

поло-

воротые.

В начале XIX в. косой ворот холщевых и пестрядинных крес-

тьянских рубах обшивался шелковым или холщевым шнурком. Во-

рот рубах купцов и мещан, носящих «русское платье», обшивался

шелковым или золотым шнурком, а иногда и узким позументом

(Попов, с. 95, 98).

Праздничные мужские рубахи, как и женские, украшали вы-

шивкой. Старинные холщевые рубахи украшали полосками браного

ткачества или имитирующей его вышивкой. Геометрические узоры

браного ткачества выполнялись нитями красного цвета по белому

холсту.

В

конце XIX

в.

распространяется мода на так называемые бро-

каровские узоры

—

растительные мотивы, выполненные вышивкой

Рис. 2.40. Планка мужской рубахи.

Коми-пермяцкий

окружной краеведческий музей

Рис. 2.39. Фрагмент рубахи.

Музей с. Деево Ачапаевского района

Свердловской области

русский : __

ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ : 27

Рис. 2.41. Мужская рубаха на кокетке. Рис. 2.42. Планка мужской рубахи. Рис. 2.43. Планка мужской рубахи.

Каменск-Уральский Каменск-Уральский д. Нижний Катарач, Тачицкий район

краеведческий музей краеведческий музей Свердловкой области

«крестом». Широкую популярность брокаровские узоры приобрели благодаря предприимчивости владельца

парфюмерной фирмы Г. Брокара, разместившего узоры на обертках недорогого мыла, охотно покупаемого

сельскими жителями.

С появлением анилиновых красителей цвета нитей, используемых для вышивки, становятся разнообраз-

нее, появляется полихромная вышивка. Выбор цветовых сочетаний зависел от вкуса мастерицы, зачастую в

вышивке по цветной фабричной ткани присутствовали красные, желтые, синие, зеленые цвета и их оттенки.

Вышивкой украшали грудь (манишку), воротник-стойку

(ошейник,

остебенье, куртаги), концы рукавов (об-

шлага), иногда и подол рубахи.

На протяжении длительного времени мужские рубахи оставались неизменными. Только к концу XIX в.

под влиянием городской моды появляется рубаха на кокетке (перелинке, талье), отличающаяся от ту-

никообразной кроем. Она имеет отрезную деталь

—

кокетку с прямым разрезом на груди. Перед, спинка и

широкие рукава рубахи по верхнему краю в месте соединения с кокеткой закладывались в складки. Концы

рукавов рубахи, как правило, оформлялись манжетами. Рубахи на кокетке шили из покупных хлопчатобу-

мажных, шерстяных тканей. Яркой деталью рубахи становится планка (наполок, приполок, нахлестка) с

обязательной вышивкой (Рис. 2.43).

Можно отметить кашемировую рубаху яркого алого цвета из коллекции Каменск-Уральского музея.

Переднее и заднее полотнища и рукава в верхней части заложены в мелкие отстроченные складки. Ворот,

широкая планка и манжеты украшены вышивкой болгарским крестиком цветными шерстяными нитками.

Полихромная вышивка на алом кашемире выглядит очень нарядно. (Рис. 2.42)

В

начале

XX в.

в связи с переходом на использование фабричной ткани крой рубах изменяется: вместо ту-

никообразных рубах шьют рубахи с плечевым швом, подкройной округлой проймой и округлыми по окату

рукавами. Такие рубахи по старинке могли иметь косой ворот, по традиции их украшали вышивкой.

40 j

ЭДс1|>а£ноС

искусство ;\)j>cUct

Рис. 2.44. Украшение вышивкой

кармана портов.

Музей с. Деево Алапаевского района

Свердловской области

Рис. 2.45. Порты.

Музей с. Деево Алапаевского района

Свердловской области

Рис. 2.46. Мужчины в праздничной одежде.

Фото из коллекции музея д. Нижний Катарач

Тачицкого района Свердловской области

С туникообразной рубахой носили портье сшитые из прямых

узких, в одну ширину полотна, штанин и двух треугольных или тра-

пецевидных клиньев. Верхний край портов подворачивался, образуя

кулиску (опушку), в которую вдергивали гасник. Позже порты стали

шить на пояске с пуговицей. Для изготовления портов использовали

белый холст, штанную пестрядь с продольными полосками, толстую

полосатую льняную ткань

— кежовину,

тканную в несколько нитей.

В

начале XIX

в.

порты из холста или пестряди носили купцы и ме-

щане, заводские и сельские жители. С появлением штанов, сшитых из

фабричных тканей, холгцовые порты сохраняются в качестве рабочей

одежды. В некоторых местах Свердловской области и в начале XX в.

кежовые порты употребляются как праздничная одежда. Празднич-

ные кежовые порты могли украшать вышивкой по краю кармана

(Рис. 2.44).

Во второй половине XIX в. в употребление входят шаровары

—

широкие штаны, сшитые из плиса (хлопчатобумажного бархата). Как

модная праздничная одежда плисовые шаровары бытовали во многих

районах Свердловской области.

Образцы праздничной одежды, составляющие культурное насле-

дие русского народа, свидетельствуют о высоком эстетическом вкусе

и ярком творческом даре уральских жителей.

РУССКАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

НА УРАЛЕ: ПАРОЧКА

О.Д. Коновалова

42 i 3fdpo^4oC искусство ^pctXci

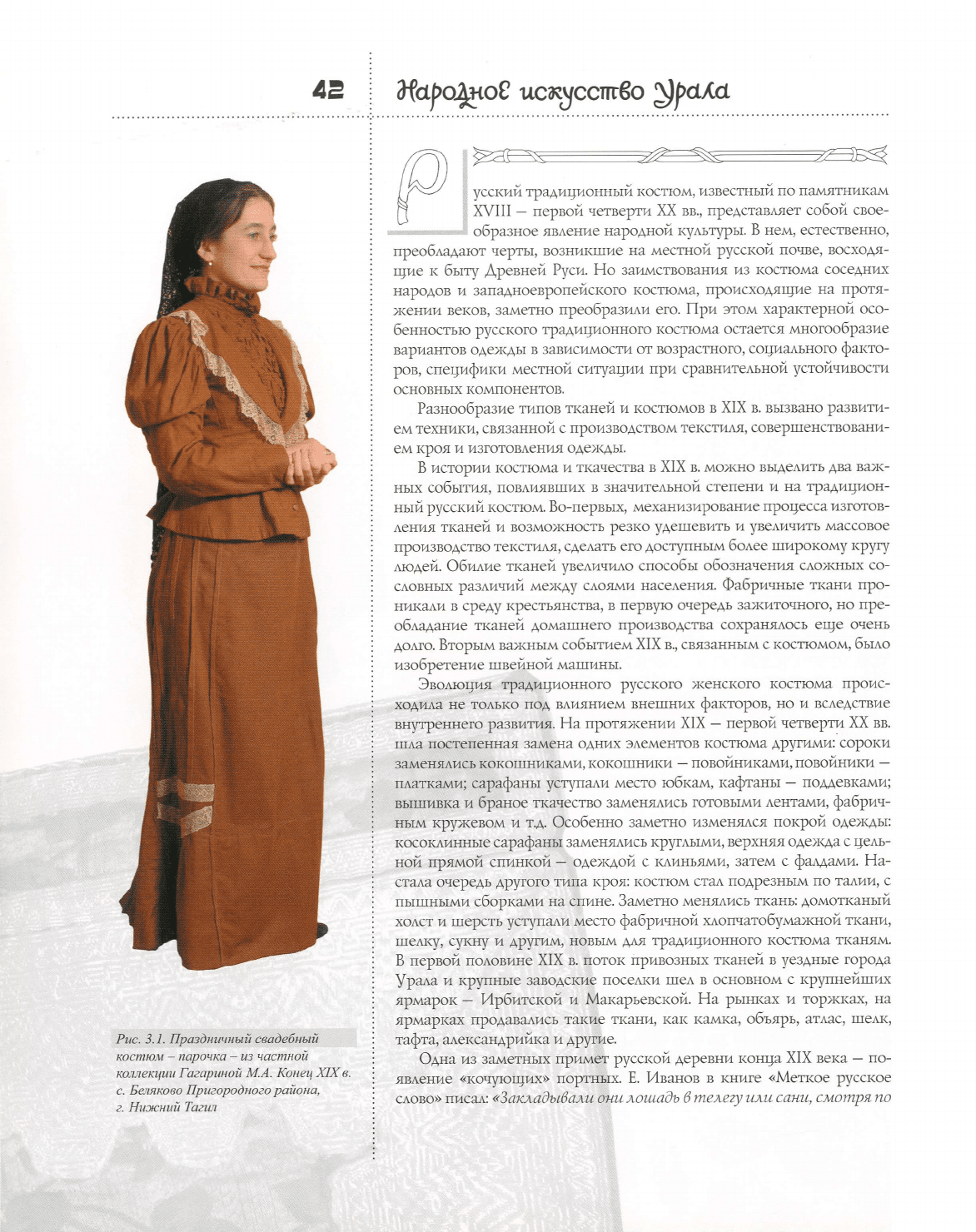

Рис. 3.1. Праздничный свадебный

костюм - парочка - из частной

коллекции Гагариной М.А. Конец XIX в.

с. Бепяково Пригородного района,

г. Нижний Тагил

усскии традиционным костюм, известный по памятникам

XVIII

—

первой четверти XX вв., представляет собой свое-

образное явление народной культуры.

В

нем, естественно,

преобладают черты, возникшие на местной русской почве, восходя-

щие к быту Древней Руси. Но заимствования из костюма соседних

народов и западноевропейского костюма, происходящие на протя-

жении веков, заметно преобразили его. При этом характерной осо-

бенностью русского традиционного костюма остается многообразие

вариантов одежды в зависимости от возрастного, социального факто-

ров, специфики местной ситуации при сравнительной устойчивости

основных компонентов.

Разнообразие типов тканей и костюмов в XIX в. вызвано развити-

ем техники, связанной с производством текстиля, совершенствовани-

ем кроя и изготовления одежды.

В

истории костюма и ткачества в XIX

в.

можно выделить два важ-

ных события, повлиявших в значительной степени и на традицион-

ный русский костюм. Во-первых, механизирование процесса изготов-

ления тканей и возможность резко удешевить и увеличить массовое

производство текстиля, сделать его доступным более широкому кругу

людей. Обилие тканей увеличило способы обозначения сложных со-

словных различий между слоями населения. Фабричные ткани про-

никали в среду крестьянства, в первую очередь зажиточного, но пре-

обладание тканей домашнего производства сохранялось еще очень

долго. Вторым важным событием

XIX в.,

связанным с костюмом, было

изобретение швейной машины.

Эволюция традиционного русского женского костюма проис-

ходила не только под влиянием внешних факторов, но и вследствие

внутреннего развития. На протяжении XIX

—

первой четверти

XX

вв.

шла постепенная замена одних элементов костюма другими: сороки

заменялись кокошниками, кокошники

—

повойниками, повойники

—

платками; сарафаны уступали место юбкам, кафтаны

—

поддевками;

вышивка и браное ткачество заменялись готовыми лентами, фабрич-

ным кружевом и т.д. Особенно заметно изменялся покрой одежды:

косоклинные сарафаны заменялись круглыми, верхняя одежда с цель-

ной прямой спинкой

—

одеждой с клиньями, затем с фалдами. На-

стала очередь другого типа кроя: костюм стал подрезным по талии, с

пышными сборками на спине. Заметно менялись ткань: домотканый

холст и шерсть уступали место фабричной хлопчатобумажной ткани,

шелку, сукну и другим, новым для традиционного костюма тканям.

В первой половине XIX в. поток привозных тканей в уездные города

Урала и крупные заводские поселки шел в основном с крупнейших

ярмарок

—

Ирбитской и Макарьевской. На рынках и торжках, на

ярмарках продавались такие ткани, как камка, объярь, атлас, шелк,

тафта, александрийка и другие.

Одна из заметных примет русской деревни конца XIX века

—

по-

явление «кочующих» портных. Е. Иванов в книге «Меткое русское

слово» писал: «Закладывали они

логиадь

в телегу или сани, смотря по

РУССКАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА НА УРАЛЕ:

ПАРОЧКА

Рис. 3.2. Праздничный свадебный

костюм - парочка - из частной

коллекции Гагариной М.А. Конец XIX в.

с. Беляково Пригородного района,

г. Нижний Тагил. Вид сзади

сезону, взваливали на нес

ножную

зингеровскую машину, утюг, дере-

вянную колодку и прихватывали подсобника... ехали до

ближайшего

дома в деревне, снимали поклажу, делали постой, а коня отсылали

в обратный путь. Окончив работу в одном месте, передвигались в

соседние деревни и т.д. Работали на харчах заказчика». Так, посте-

пенно, домашние «рукомесла» не выдерживали натиска фабричного

производства, и народный костюм постепенно уступал городским

стандартам. Хотя вдали от городов, несомненно, традиции держа-

лись дольше. Мастера пошива отличались не только превосходными

знаниями всех свойств и качеств материалов, но и мастерским владе-

нием приемами раскроя, всеми способами обработки

—

пропаркой,

вытяжкой и т.п.

Увеличение производства тканей, развитие торговых связей с Ев-

ропой и с Азией, эволюция самого костюма значительно влияют на

крой традиционного народного костюма. Появляются возможнос-

ти для более сложных конструктивных решений. Возрастает расход

тканей на костюм: «...на парочку бот 7 аршин надо, на сарафан 4

аршина, сарафаны делали широки, 4 полосы. А которая еще баба

влысокая, так еще больше...» (Мымрина Анна Николаевна 1909 г.р.,

Пермская область, Частинский район,

с.

Ножовка).

Весьма заметно сказывалась на костюме и разница в социальном

положении их владельцев. Праздничный костюм зажиточного крес-

тьянина и его жены значительно отличался от костюма менее зажи-

точного соседа или просто бедняка большим количеством вещей, вхо-

дивших в его состав, обилием и ценностью украшений, включением

в костюм модных городских предметов, да и шился такой костюм из

дорогих тканей.

Примерно в середине XIX в. появляется термин пара, парочка.

Первоначально парой называли рубаху и сарафан, сшитые из одно-

го материала или подобранные по тону тканей.

В

Сибири, например,

хорошим приданым считалось 22

пары.,

дополненные поясами и ша-

лями. На Русском Севере праздничным костюмом девушек становит-

ся гшпофная пара. Такие парочки были распространены на Русском

Севере вплоть до конца XIX

—

начала XX вв. Долгое время парочки

были праздничным костюмом молодых женщин и девушек. Позднее

они превратились в одежду просватанных девушек. Парочку обяза-

тельно должна была надевать невеста, когда по обычаю причитала на

девичнике. Таким образом, пара

—

это праздничная одежда. Это объ-

ясняется еще и тем, что по традиции к нарядной одежде относились

очень бережно, носили долго, надевали нечасто, чаще по праздникам,

старались передать по наследству. У православных очень быстро па-

рочки становятся венчальной одеждой. «Невесту одевали в юбку с

кофтой... >>

(Соколова Мария Никифоровна 1910

г.р.,

Челябинская об-

ласть, Варнинский район).

«У

мамы подвенечное платье

бы.ло

свет-

ло-коричневое

—

наряд юбка с кофтой, с блестящими полосками...»

(Свердловская область, Байкаловский район). «Парочки на праздник

понарядней одевали,..» (Свердловская область, Шалинский район).

44 ! 3fd.j>ojHoC искусство

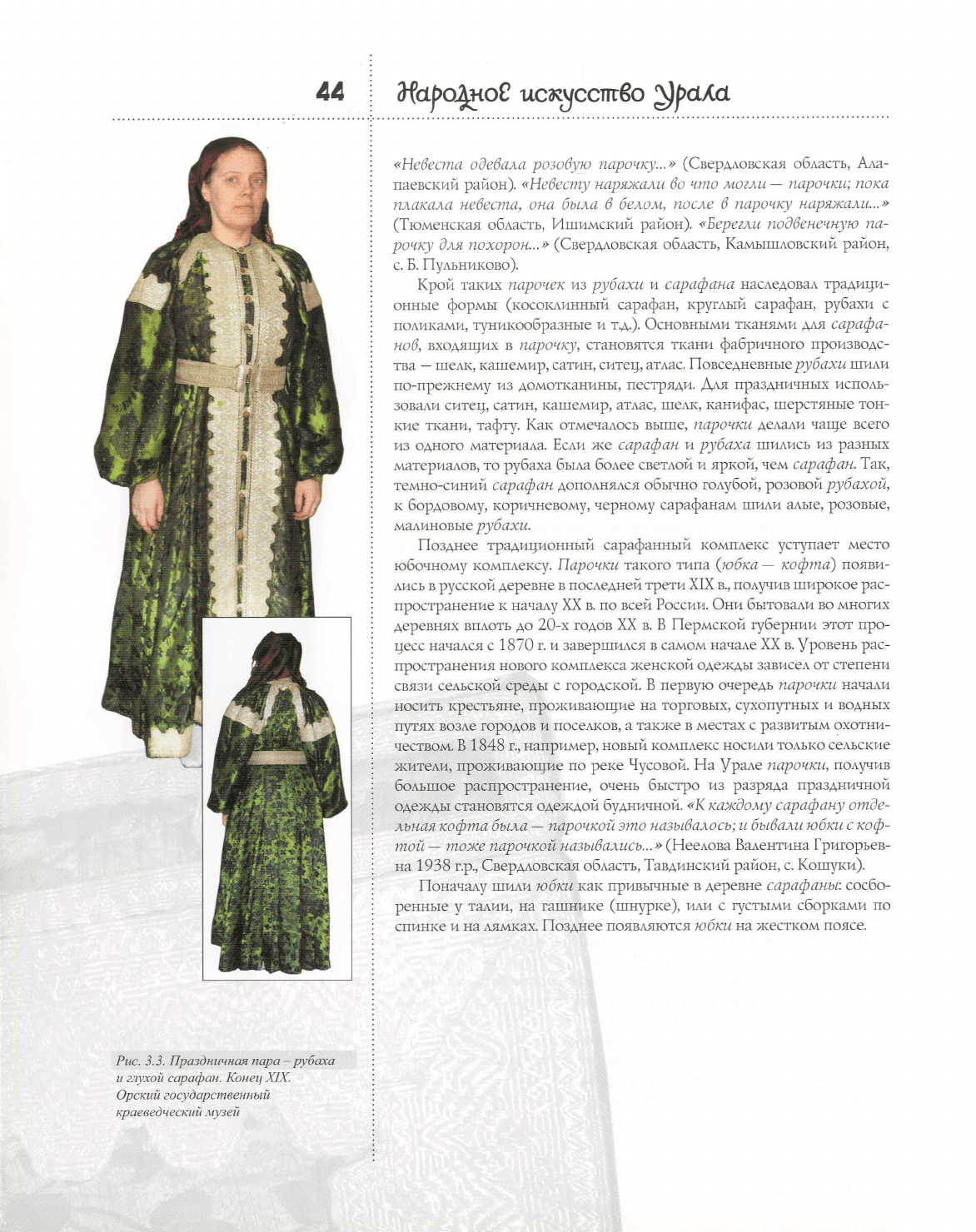

Рис. 3.3. Праздничная пара - рубаха

и глухой сарафан. Коней XIX.

Орский государственный

краеведческий музей

«Невеста одевала розовую парочку...» (Свердловская область, Ала-

паевский район). «Невесту наряжали во что могли

—

парочки; пока

плакала невеста, она была в белом, после в парочку наряжали...»

(Тюменская область, Ишимский район). «Берегли подвенечную па-

рочку для похорон...» (Свердловская область, Камышловский район,

с. Б. Пульниково).

Крой таких парочек из рубахи и сарафана наследовал традици-

онные формы (косоклинный сарафан, круглый сарафан, рубахи с

поликами, туникообразные и тд.). Основными тканями для сарафа-

нов, входящих в парочку, становятся ткани фабричного производс-

тва

—

шелк, кашемир, сатин, ситец, атлас. Повседневные рубахи шили

по-прежнему из домотканины, пестряди. Для праздничных исполь-

зовали ситец, сатин, кашемир, атлас, шелк, канифас, шерстяные тон-

кие ткани, тафту. Как отмечалось выше, парочки делали чаще всего

из одного материала. Если же сарафан и рубаха шились из разных

материалов, то рубаха была более светлой и яркой, чем

сарафан.

Так,

темно-синий сарафан дополнялся обычно голубой, розовой рубахой,

к бордовому, коричневому, черному сарафанам шили алые, розовые,

малиновые рубахи.

Позднее традиционный сарафанный комплекс уступает место

юбочному комплексу. Парочки такого типа (юбка

—

кофта) появи-

лись

в

русской деревне

в

последней трети

XIX в.,

получив широкое рас-

пространение к началу

XX в.

по всей России. Они бытовали во многих

деревнях вплоть до 20-х годов XX в. В Пермской губернии этот про-

цесс начался с 1870

г.

и завершился в самом начале

XX в.

Уровень рас-

пространения нового комплекса женской одежды зависел от степени

связи сельской среды с городской.

В

первую очередь парочки начали

носить крестьяне, проживающие на торговых, сухопутных и водных

путях возле городов и поселков, а также в местах с развитым охотни-

чеством.

В

1848

г.,

например, новый комплекс носили только сельские

жители, проживающие по реке Чусовой. На Урале парочки, получив

большое распространение, очень быстро из разряда праздничной

одежды становятся одеждой будничной.

«К каждому

сарафану отде-

льная кофта была

—

парочкой это называлось; и бывали юбки

с

коф-

той

— тоже

парочкой назывались...» (Неелова Валентина Григорьев-

на 1938 г.р., Свердловская область, Тавдинский район,

с.

Кошуки).

Поначалу шили юбки как привычные в деревне сарафаны, сосбо-

ренные у талии, на гашнике (шнурке), или с густыми сборками по

спинке и на лямках. Позднее появляются юбки на жестком поясе.

РУССКАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА НА УРАЛЕ:

ПАРОЧКА

В

зависимости от кроя можно выделить три конструктивных типа

юбок:

1. Юбки, наследующие традиционный деревенский крой.

Форма таких юбок создавалась простыми технологическими средст-

вами

—

драпированием полотнищ сборками, складками, защипами.

Юбка шилась из прямых полотнищ с густой сборкой по талии или

заложенными складками у талии, собиралась на вздержку или пояс.

Позднее появляются юбки с заложенными у талии вытачками. Как

вариант такие юбки шились с «фанбарой» (оборкой по низу юбки).

Величина оборки варьировалась от 5 до 20

см.

Для изготовления юбок

использовались ткани как фабричного, так и домашнего производс-

тва. Если использовались легкие шелковые или шерстяные ткани, то

юбку, как и сарафан, делали на подкладе. Кроме того, подклад удли-

нял срок службы

юбок.

Праздничные юбки украшались «обложками»

(лентами, пришитыми по окружности, оборками). В качестве при-

мера приведем воспоминания Черноскутовой Антонины Яковлевны

1908

г.р.

(Курганская область, Катайский район,

д.

Булыгино):

«У деву-

шек юбки были с двумя «морхами» (оборками), были юбки

просты,е,

в складку, в глубокую банку (в 4 банки); морхи шириной по 15 см,

одна

— пониже

колена, другая повыше, они не набегали друг на друга,

но и

промежутка между

ними не было;

с

морхами шили юбки разных

цветов, кроме черного (эти без морхов), однотонные и «в

дорож-

ку» (вертикальные)

—

кофточки бы.ли белые, голубые, розовые при

черных юбках; когда из одного материала юбка и кофта

—

пароч-

ка». «Кашамировы парочки, юбки из 6 полос, с подштаферкой (дуб-

лирующая полоска ткани, подшитая по всему подолу с изнаночной

стороны), юбка

cj

морхами да выгиита..» (Свердловская об-

ласть, Камышловский район). «Носили юбки с уборками...» (Челябин-

ская область, Октябрьский район). «Я купила батистову юбку, она

была цветна, красива, так эту юбку все девки переносили. Тоньше

батист был тонкий, а сейчас все штапель, оденешь юбку с оборкой,

хоть она и тонкая, батист, она с оборкой красиво становится...»

(Мымрина Анна Николаевна 1909 г.р., Пермская область, Частинс-

кий район, с. Ножовка).

«У

мамы нашей была болыиая зеленая юбка

«

с

хвостом»

—

собирали ткань в складочки

сзади,

такие борочки за-

кладывали..» (Васькова Бронислава Осиповна 1933

г.р.,

Свердловская

область, Тавдинский район,

д.

Забор).

Рис. 3.4; 3.5 Юбки, наследующие

традиционный деревенский крой

с «фанбарой»

4S ; dfdpo^HoC искусство Л)|>сUd

Рис. 3.6. Юбка со «вставкой»

Рис. 3.7. Юбка от свадебной парочки.

В основе кроя прямая юбка

2. Юбка «со вставкой». По типу кроя такие юбки восходят к

традиционному крою юбок из домотканины со вставкой (прошвой),

когда переднее полотнище изготовлялось из другой ткани или с осо-

быми украшениями.

В

конце XIX

—

начале

XX

вв. прошва делалась из

основной ткани, из которой изготавливалась вся юбка. Сохранился

обычай украшать вставку (в традиционных юбках нижняя часть име-

ла полосу из домотканой узорчатой ткани). Для украшения использо-

вали фабричное кружево, тесьму, чтобы обогатить и развить художес-

твенный образ всего костюма.

3. Прямая юбка. Очень поздний вариант костюма с прямой

юбкой, несомненно, привнесен в традиционную культуру русского

костюма под влиянием городской моды. Промышленное развитие

городов, миграция населения из деревни в город не могли не оказать

влияния на костюм деревни. Сшитые из дорогих фабричных тканей,

сложные по крою, богато декорированные (складки, сборки, драпи-

ровки, подрезы и тд.), такие юбки служили только в качестве празд-

ничной одежды. Юбки такого типа однозначно появляются в начале

XX века.

«У

меня была желтая кофта и черная юбка «с прорешкой»,

пуговки нашиты, юбкаузенькая, долгая..» (Свердловская область, Ка-

мышловский район).

Изменениям подвергается и традиционная рубаха, т.к. изменяет-

ся сам образ жизни, меняются требования, предъявляемые к костюму.

Рубаха очень долгое время оставалась основным элементом русско-

го женского народного костюма. Использование фабричных тканей

для рубах невольно повлияло на их конструкцию. Появляются коф-

ты-баски. Кофупа-рубаха длиной до талии первоначально повторяла

конструкцию лифа холщовых рубах. В юбочном комплексе рубаха-

кофта начинает носиться навыпуск, поверх юбки. «По праздникам

носили вышитые рубашки навыпуск, они были

наряднъье,

празднич-

ные... »

(Свердловская область, Тавдинский район).

В конструктивных особенностях кроя нового типа рубах-кофт

можно выделить несколько вариантов:

1.

Не отрезная, не приталенная кофта (распашная).

Спинка и полочка такой кофты имели расширение к низу по бо-

ковым швам и свободно спадали.

Основные принципы кроя, по-видимому, заимствованы из верх-

ней одежды, отличающейся большой целесообразностью, простотой

и экономичностью.

КОФТА

НЕ ОТРЕЗНАЯ ПО ТАЛИИ ОТРЕЗНАЯ ПО ТАЛИИ

(БАСКА, КАЗАК)

НЕ ОТРЕЗНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

НЕ ПРИТАЛЕННАЯ ВАРИАНТ

НЕ ОТРЕЗНАЯ

ПРИТАЛЕННАЯ