Бобылев А.В. Механические и технологические свойства металлов. Справочник

Подождите немного. Документ загружается.

б) чистота кристаллов была неизвестна;

в) предел

упругости

определяли рентгенографически.

Игнорирование

этих факторов привело авторов к неверным обоб-

щениям,

так как:

во-первых, нельзя делать вывод о природных свойствах материала,

имеющего поверхностные трещины, тем более, что в этой же работе

[6] показано, что при растворении трещин в воде действительная проч-

ность каменной соли достигала 1600 МПа (при теоретической прочнос-

ти 2 ГПа). При испытании в насыщенном растворе

NaCI

или в масле

прочность была такая же, как и при испытании на

воздухе,

так как

растворения трещин не происходило. Следовательно, при испытании об-

разцов с трещинами исследовали не свойства каменной соли, а системы

солы-трещины;

во-вторых, предел

упругости

(определенный при механических ис-

пытаниях)

всегда

меньше временного сопротивления, и для каменной

соли это было доказано А. В. Степановым [1];

в-третьих,

совершенно не учтена роль примесей в исследуемом ве-

ществе.

В последующих исследованиях величина прочности каменной соли

далеко выходила за рамки точности ±5 %. Найденная величина

(4,4 МПа) характеризовала лишь свойства в данных условиях, но не

соответствовала природным, поэтому не была достоверной.

Ниже

приведены свойства при растяжении кристаллов

NaCI

в раз-

личных

средах

при 20 °С [9]:

Среда

атмосферный

воздух

....

вода

насыщенный

ра-

створ

NaCI

, ,

4

27

5

МПа

,3

,0

.1

а.

0

22

I

%

,9

,1

Искусственное нанесение легкой царапины на образцы, предвари-

тельно деформированные в воде, понижало свойства до значений свойств

сухой

соли [9]. Нанесение легкой царапины глубиной 6 мкм приводит

при

растяжении образца к

сдвигу

в данном участке, трещине и разры-

ву [1]. Свойства кристаллов каменной соли резко изменяются вблизи

температуры перехода к хрупкости: при

292°С

0„=9

МПа, 6 = 30%, а

при

282 °С

о-„=3

МПа, 6=1 %.

При

растворении

углов

кристалла температура перехода понижа-

лась до 130 °С. Таким образом, в зависимости от условий испытаний

существенно изменяются не только механические свойства образцов, но

и

температура перехода от хрупкости к пластичности.

В отличие от данных работы [6] авторы работы [10] установили,

что прочность кристаллов

NaCI

не остается постоянной, а существенно

зависит от температуры:

Г

ИСП»

^ ' •

"в.

МПа.

.

fi % ...

—

196

4,5

2

—

100

3,0

3

20

2,0

4

100

3,1

5

200

6,0

10

300

10

30

400

8,7

83

500

—

84

600

4,0

85

В работе [1] подтверждена способность хлористого натрия дефор-

мироваться пластично и высокая чувствительность его к концентрации

напряжений.

При

—196°С

а„=4ч-6 МПа, 6=2%, разрушение происхо-

дит от развивающихся микротрещин. При 20 °С а

в

=14 МПа, 6 зависит

от качества поверхности, поскольку очень трудно изготовить кристаллы

21

без дефектов; большинство кристаллов имело 6 = 35 %, но у некоторых

6=404-50 %. Указано, что бездефектные кристаллы должны быть спо-

собны к большой пластической деформации. При температуре

>200°С

мелкие дефекты неэффективны, происходит вязкий разрыв, if>=100°/o.

Установлено мощное влияние не только первичных дефектов, но

и

вторичных, возникающих в процессе растяжения деформируемого крис-

талла. При растворении вторичных дефектов можно получить у NaCl

при

200 °С 0

В

=ЗО МПа и б>40 % [1].

Кристаллы NaCl и LiF пластичны и в жидком гелии (1).

У щелочно-галоидных кристаллов с о. ц. к. решеткой так же, как

и

у некоторых о. ц. к. металлов существенно повышается предел

теку-

чести при понижении температуры. Это повышение особенно заметно

у кристаллов с примесями,

даже

при тысячных долях процента их

(табл. 3); к сожалению, содержание примесей в

«чистых»

кристаллах

не

определяли [11].

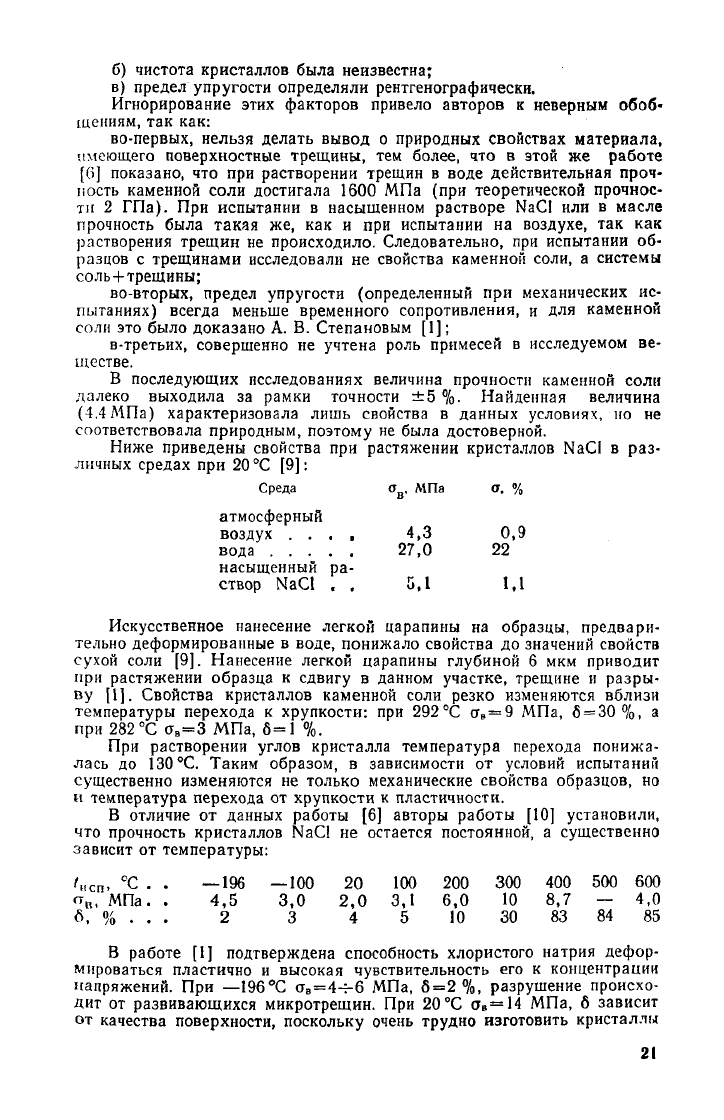

ТАБЛИЦА 3. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И

ПРИМЕСИ

МАГНИЯ НА

ПРЕДЕЛ

ТЕКУЧЕСТИ ПРИ СЖАТИИ КРИСТАЛЛОВ ФТОРИСТОГО ЛИТИЯ

И

ФТОРИСТОГО НАТРИЯ [И]

Соль

LiF

NaF

Mg, % (ат.)

5-10-

2

3-Ю-

3

Чистый

5-10-2

8-Ю-

8

Чистый

о

с

,

МПа, при / , °С

т исп

20

62

18

7

со

ооот

100

61

14

4

16

8

2

200

31

5

2

8

2

1

зоо

6

4

2

2

1

0,5

400

toco 4ь

1

1

0,5

Примечание,

и-0.2 мм/мин; отжиг 6 ч при

500°С

в вакууме.

Механические свойства зависят не только от количества примеси,

но

и от ее химического состава. Так, при содержании в кристаллах NaCl

от Ю-

3

до

1,6-10-'%

(мол.) СаСЬ или

2-10~

4

—1,65-

10~

2

% (мол.)

РЬС1

2

изменялись все характеристики механических свойств от —196 до

400 °С — деформационное упрочнение, предел текучести и микротвер-

дость [12].

Высокая природная пластичность ионных кристаллов подтверждена

исследованиями хлористого серебра, кристаллы которого (дажее чисто-

той 99,8 %) имели после отжига при

380°С

а„=12 МПа и 6 = 50 %; у

наиболее совершенных образцов г]5=100%, а б достигало 400%. Про-

волоку из хлористого серебра диаметром 3 мм можно завязать узлом

[1].

После холодной прокатки о"

8

= 40 МПа, а 6 = 5%. Колокольчик из

AgCl

звенит, как металлический. Таким образом, ионная связь у крис-

таллов не

служит

препятствием для пластической деформации; решаю-

щими

факторами являются дефекты, примеси, и воздействие окружаю-

щей

среды. Характерная особенность ионных кристаллов — высокая чув-

ствительность к концентраторам напряжений. Возможная причина это-

го— низкие значения тепло- и температуропроводности, приводящие к

локальным разогревам в очаге деформации и местному понижению

прочности.

Следовательно, хладноломкость ионных кристаллов типа NaCl обус-

22

ловлена наличием примесей, поверхностных дефектов и воздействием

окружающей среды. С целью преодоления несоответствия

между

вели-

чинами

прочности и

упругости

при пониженных температурах (более

высокий

предел

упругости)

было предложено [5] ввести понятия о

двух

видах разрушения: от нормальных напряжений (отрыв, кристалличес-

кий

излом) и от касательных напряжений (срез, волокнистый излом),

причем первый не зависит ни от температуры, ни от скорости дефор-

мации.

Однако это не оказалось полезным.

Распространено мнение, что хладноломкость является природным

свойством о. ц. к. металлов (например, Fe, Cr, Mo, W, вследствие рез-

кого увеличения их предела текучести при понижении температуры [1])

в

отличие от меди, никеля, алюминия и

других

металлов, имеющих

г. ц. к. решетку. Действительно, металлы с г. ц. к. решеткой нехлад-

ноломки.

Однако тантал и щелочные металлы с о. ц. к. решеткой

также нехладноломки, чистейшее железо пластично до глубокого ох-

лаждения. С повышением чистоты металлов подгруппы хрома порог

хрупкости смещается к низким температурам. Хладноломкость цинка и

кадмия

обусловлена примесями; при чистоте

99,999

% хладноломкость

отсутствует.

Чистые металлы VA подгруппы также нехладноломки.

Хладноломкость у них наблюдается лишь при недостаточно высокой

чистоте. Растворимость примесей у металлов VIA подгруппы чрезвы-

чайно

мала, и достаточно полная очистка их представляет

трудную

задачу.

Кроме того, при хранении в комнатных условиях они

могут

поглощать газы из атмосферного

воздуха

и охрупчиваться.

Основываясь на имеющихся к настоящему времени данных, можно

предложить

следующую

формулировку: хладноломкость — это потеря

пластичности металлическими материалами при низких температурах.

Причины

хладноломкости: возрастающая роль примесей вследствие по-

нижения

растворимости их при уменьшении температуры, концентрация

напряжений

около дефектов и, возможно, локальная концентрация де-

формации

в разупрочненных тепловым эффектом деформирования уча-

стках.

7.

ГОРЯЧЕЛОМКОСТЬ

В первой четверти XX в. были выполнены довольно обширные ис-

следования влияния температуры на механические свойства металлов.

Руделоф, Ле-Шателье, Штрибек, Юз, Бенгоу, Хантингтон, Ингол, Зибе,

Инокути

установили, что с повышением температуры понижается не

только прочность, но и пластичность металлов.

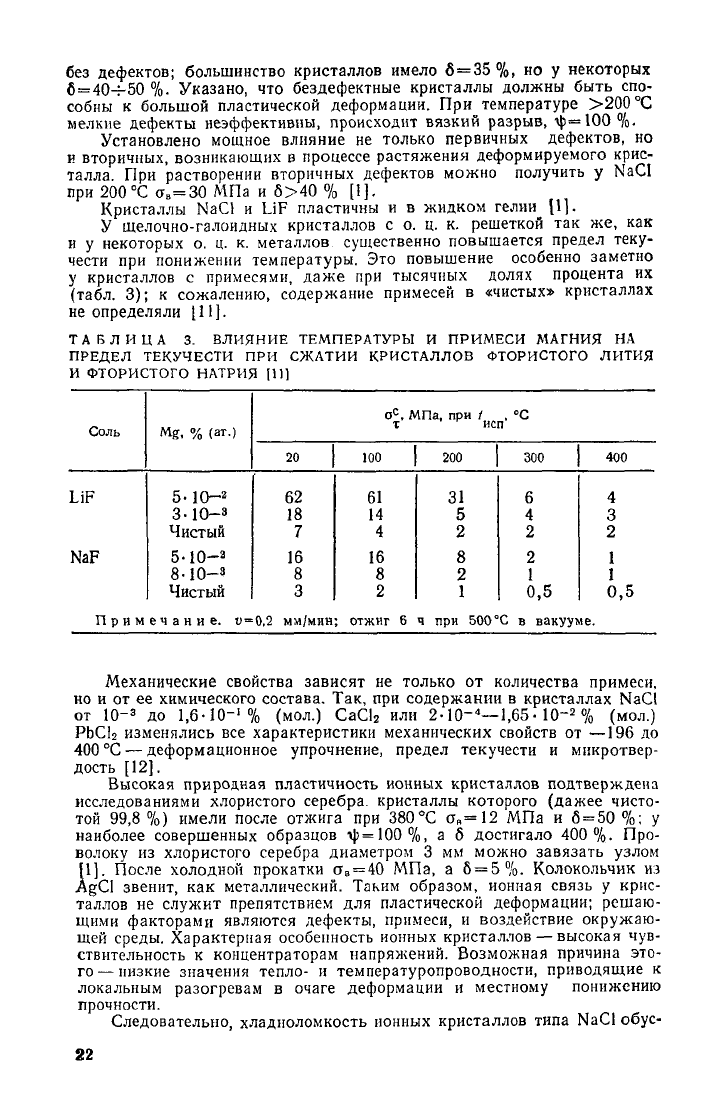

Джеффрис и

Арчер

[1], обобщая, во-первых, литературные данные

и

результаты собственных исследований, показавших постепенное по-

нижение

пластичности меди, никеля и железа с температурой до от-

носительного удлинения 4 % у меди, 15 % у никеля и до 18 % у железа

и

аналогичного понижения относительного сужения; во-вторых, изме-

нение

характера излома от транскристаллитного к межкристаллитному

при

повышении температуры, а также используя гипотезу Розенгейна о

наличии

по границам зерен металлов «аморфного цемента», предложи-

ли

схему

(рис. 8), по которой кривые температурной зависимости проч-

ности границ и тела зерен пересекаются при некоторой средней темпе-

ратуре, названной ими «эквикогезивной» (равнопрочной). Ниже этой

температуры аморфный металл прочнее, поэтому происходит пластичес-

23

кая

деформация зерен, выше — межкристаллитное разрушение вслед-

ствие меньшей прочности аморфного металла. Они считали высокотем-

пературную хрупкость природным свойством металлов.

До сих пор полагают, что эквикогезивная температура

существует

если не для металлов, то, по крайней мере, для сплавов. Однако если

признать

хрупкость природным свойством металлов,

тогда

ее невозмож-

но

устранить, а с этим согласиться нельзя.

Многочисленными исследованиями последних лет доказана решаю-

щая

роль примесей

даже

при незначительном их содержании. Установ-

ление истинной причины хрупкости поз-

\Точка

плавления

волило успешно реализовать меры борь-

бы с хрупкостью промышленных метал-

лов.

С

повышением чистоты металлов

выявлялась их истинная природная пла-

стичность. Это имело место не только у

металлов с наиболее симметричной кри-

сталлической решеткой с большим чис-

лом благоприятно ориентированных для

деформации плоскостей скольжения

(г. ц. к. металлы), но и у металлов с

Прочность

°- «•

к

- решеткой.

Высокочистое железо пластично при

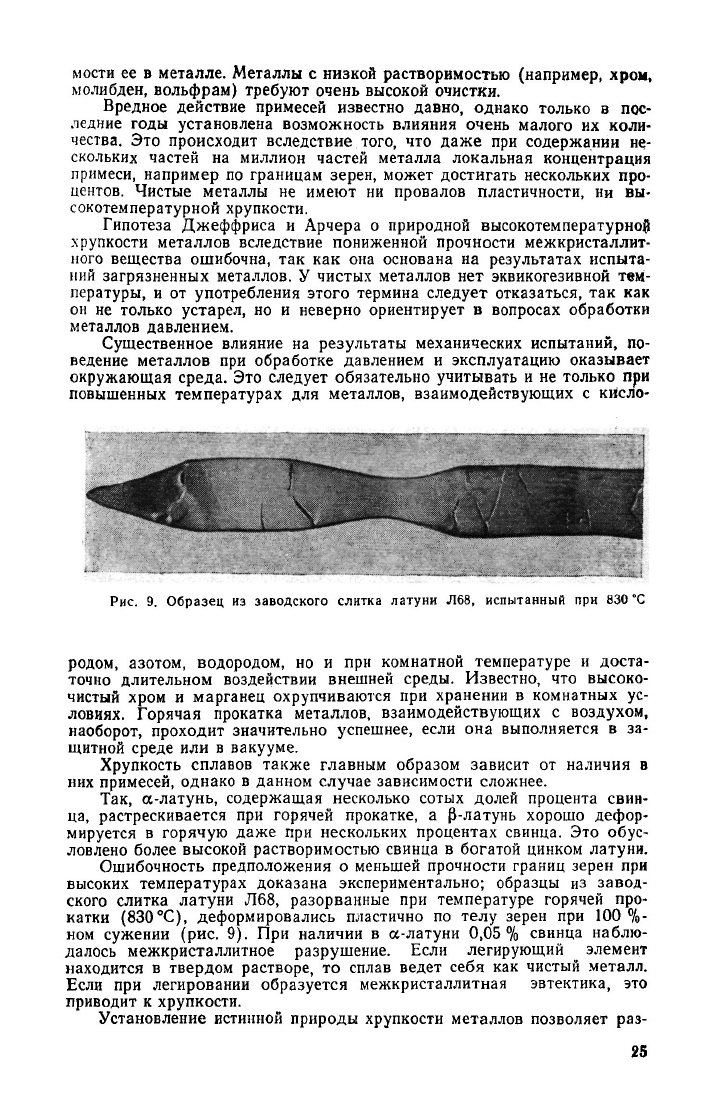

Рис.

8. Влияние температуры

всех

температурах. Оно отличается низ-

ва прочность кристаллической кой прочностью;

даже

при комнатной

</) и аморфной (//) фаз температуре

<т

в

= 50 МПа, а

0

,

2

=20 МПа.

Примеси

кислорода, серы, фосфора, азо-

та,

углерода,

водорода, олова, сурьмы,

теллура

понижают пластичность.

Замена

атмосферного

воздуха

вакуумом во время испытаний на рас-

тяжение при

900—1200

°С повышает удлинение и сужение, устраняет

окисление

и образование глубоких трещин при горячей прокатке желе-

за; содержание газовых примесей в железе после вакуумной прокатки

меньше.

Многочисленными исследованиями титана доказана его высокая

пластичность после очистки от примесей (ранее его считали хрупким

металлом). Высокочистые прутки после зонной плавки иодидных титана

и

циркония (имеющих плотную гексагональную

структуру)

выдержива-

ют

холодную

деформацию более 99 %.

Природная

высокая пластичность выявлена и у

других

металлов с

г. ц. к., о. ц. к. и п. г. структурами. С повышением чистоты пластич-

ность

всех

металлов

улучшалась

и при механических испытаниях, и при

обработке давлением.

Олово, имеющее тетрагональную

структуру,

ранее считали подвер-

женным высокотемпературной хрупкости, однако при испытании высо-

кочистого олова

(99,9995

%) установлено отсутствие таковой. Индий

(тетрагональная структура), галлий (ромбическая) также высокоплас-

тичны.

Даже полуметаллы с ромбоэдрической структурой становятся высо-

копластичными после очистки; сурьма марки

СУ—000

при температурах

выше 300 °С, а висмут чистотой

99,999%—выше

100 °С. Металлы со

сложными типами кристаллической структуры (самарий, марганец,

уран, плутоний) при высоких температурах пластичны.

Литературные данные о заниженной пластичности некоторых метал-

лов обусловлены наличием примесей, количество которых равно сотым,

десятым долям процента и

даже

нескольким процентам.

Чувствительность металла к примеси зависит от предела раствори-

24

мости ее в металле. Металлы с низкой растворимостью (например, хром,

молибден, вольфрам)

требуют

очень высокой очистки.

Вредное действие примесей известно давно, однако только в пос-

ледние годы установлена возможность влияния очень малого их коли-

чества. Это происходит вследствие того, что

даже

при содержании не-

скольких частей на миллион частей металла локальная концентрация

примеси,

например по границам зерен, может достигать нескольких про-

центов.

Чистые металлы не имеют ни провалов пластичности, ни вы-

сокотемпературной хрупкости.

Гипотеза Джеффриса и

Арчера

о природной высокотемпературной

хрупкости металлов вследствие пониженной прочности межкристаллит-

ного вещества ошибочна, так как она основана на

результатах

испыта-

ний

загрязненных металлов. У чистых металлов нет эквикогезивной тем-

пературы, и от употребления этого термина

следует

отказаться, так как

он

не только устарел, но и неверно ориентирует в вопросах обработки

металлов давлением.

Существенное влияние на результаты механических испытаний, по-

ведение металлов при обработке давлением и эксплуатацию оказывает

окружающая среда. Это

следует

обязательно учитывать и не только при

повышенных температурах для металлов, взаимодействующих с кисло-

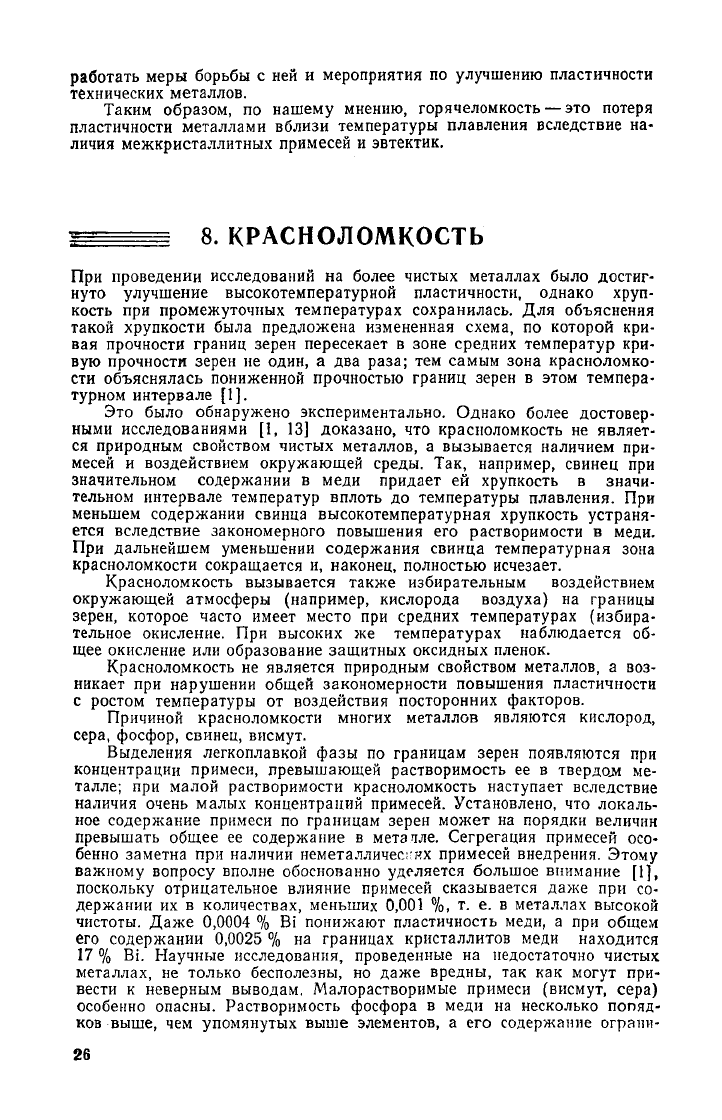

Рис.

9. Образец из заводского слитка латуни Л68, испытанный при 830 "С

родом, азотом, водородом, но и при комнатной температуре и доста-

точно длительном воздействии внешней среды. Известно, что высоко-

чистый хром и марганец охрупчиваются при хранении в комнатных ус-

ловиях. Горячая прокатка металлов, взаимодействующих с

воздухом,

наоборот, проходит значительно успешнее, если она выполняется в за-

щитной

среде или в вакууме.

Хрупкость сплавов также главным образом зависит от наличия в

них примесей, однако в данном

случае

зависимости сложнее.

Так,

а-латунь, содержащая несколько сотых долей процента свин-

ца,

растрескивается при горячей прокатке, а ($-латунь хорошо дефор-

мируется в горячую

даже

при нескольких процентах свинца. Это обус-

ловлено более высокой растворимостью свинца в богатой цинком латуни.

Ошибочность предположения о меньшей прочности границ зерен при

высоких температурах доказана экспериментально; образцы из завод-

ского слитка латуни Л68, разорванные при температуре горячей про-

катки

(830 °С), деформировались пластично по

телу

зерен при 100 °/о-

ном

сужении (рис. 9). При наличии в а-латуни 0,05% свинца наблю-

далось межкристаллитное разрушение. Если легирующий элемент

находится в твердом растворе, то сплав

ведет

себя как чистый металл.

Если при легировании образуется межкристаллитная эвтектика, это

приводит к хрупкости.

Установление истинной природы хрупкости металлов позволяет раз-

25

работать меры борьбы с ней и мероприятия по улучшению пластичности

технических металлов.

Таким

образом, по нашему мнению, горячеломкость — это потеря

пластичности металлами вблизи температуры плавления вследствие на-

личия

межкристаллитных примесей и эвтектик.

8.

КРАСНОЛОМКОСТЬ

При

проведении исследований на более чистых металлах было достиг-

нуто улучшение высокотемпературной пластичности, однако

хруп-

кость при промежуточных температурах сохранилась. Для объяснения

такой хрупкости была предложена измененная

схема,

по которой кри-

вая прочности границ зерен пересекает в зоне средних температур кри-

вую прочности зерен не один, а два раза; тем самым зона красноломко-

сти объяснялась пониженной прочностью границ зерен в этом темпера-

турном интервале [1].

Это было обнаружено экспериментально. Однако более достовер-

ными

исследованиями [1, 13] доказано, что красноломкость не являет-

ся

природным свойством чистых металлов, а вызывается наличием при-

месей и воздействием окружающей среды. Так, например, свинец при

значительном содержании в меди придает ей хрупкость в значи-

тельном интервале температур вплоть до температуры плавления. При

меньшем содержании свинца высокотемпературная хрупкость устраня-

ется вследствие закономерного повышения его растворимости в меди.

При

дальнейшем уменьшении содержания свинца температурная зона

красноломкости сокращается и, наконец, полностью исчезает.

Красноломкость вызывается также избирательным воздействием

окружающей атмосферы (например, кислорода

воздуха)

на границы

зерен,

которое часто имеет место при средних температурах (избира-

тельное окисление. При высоких же температурах наблюдается об-

щее окисление или образование защитных оксидных пленок.

Красноломкость не является природным свойством металлов, а воз-

никает

при нарушении общей закономерности повышения пластичности

с ростом температуры от воздействия посторонних факторов.

Причиной

красноломкости многих металлов являются кислород,

сера, фосфор, свинец, висмут.

Выделения легкоплавкой фазы по границам зерен появляются при

концентрации

примеси, превышающей растворимость ее в твердом ме-

талле; при малой растворимости красноломкость наступает вследствие

наличия

очень малых концентраций примесей. Установлено, что локаль-

ное

содержание примеси по границам зерен может на порядки величин

превышать общее ее содержание в метзчле. Сегрегация примесей осо-

бенно

заметна при наличии неметаллических примесей внедрения. Этому

важному вопросу вполне обоснованно уделяется большое внимание [1],

поскольку отрицательное влияние примесей сказывается

даже

при со-

держании их в количествах, меньших 0,001 %, т. е. в металлах высокой

чистоты. Даже

0,0004

% Bi понижают пластичность меди, а при общем

его содержании

0,0025

% на границах кристаллитов меди находится

17 % Bi. Научные исследования, проведенные на недостаточно чистых

металлах, не только бесполезны, но

даже

вредны, так как

могут

при-

вести к неверным выводам. Малорастворимые примеси (висмут, сера)

особенно опасны. Растворимость фосфора в меди на несколько попяд-

ков

выше, чем упомянутых выше элементов, а его содержание ограни-

26

чено вследствие значительного влияния на электропроводность}

поэтому допускаемая в меди примесь фосфора не вызывает краснолом-

кости.

Изложенное относится к примесям никеля и железа. Кроме того,

при

кристаллизации эти металлы концентрируются в

теле

зерен, а не по

границам.

Тугоплавкие металлы (молибден, вольфрам, тантал) крайне мало

растворимы в меди, но они также не должны выделяться по границам

зерен и сообщать меди красноломкость.

Углерод

тугоплавок и очень мало растворим в меди, но в

случае

выделения его по границам зерен в виде графита или некоторых кар-.

бидов он может придать хрупкость (например, медноникелевым спла-

вам).

Водород — вредная примесь; растворимость его в меди мала и су-

щественно уменьшается с понижением температуры. Испытания обра-

зцов

литой меди, плавленной в атмосфере водорода, показали низкую

пластичность: относительные удлинение и сужение при 500 °С равня-

лись 8 %.

Низкая

пластичность

«чистой»

меди, полученная английскими иссле-

дователями [1], обусловлена ее недостаточной чистотой

(99,99%)

и

высокой

температурой отжига образцов (1000 °С). Это привело к круп-

ному зерну, следовательно, — к малой протяженности границ зерен и

повышению концентрации примесей по границам.

Таким

образом, по нашему мнению, красноломкость — это потеря

пластичности металлами при температурах около 0,5 7

ПЛ

, вызванная ос-

лаблением границ зерен вследствие наличия примесей и воздействия

окружающей среды.

9.

СВЕРХПЛАСТИЧНОСТЬ

Помимо

описанных выше нежелательных явлений, приводящих к

хруп-

кости металлов, при некоторых условиях наблюдается значительное уве-

личение пластичности (точнее — тягучести) металлов и сплавов, выра-

жающееся в увеличении относительного удлинения до сотен процентов.

Впервые возможность получения таких удлинений была установлена

при

комнатной температуре Пирсоном (1934 г.).

Однако большую значимость и практическое применение данное

явление нашло после использования его при повышенных температурах

[14]. Исследуя сплавы цинка с

15—25

% А1, было обнаружено, что при

определенном сочетании температуры и скорости деформации сплав

Zn+22%

AI при температуре 250 °С и скорости

0,028

с-

1

удлиняется

до

2000

% под действием напряжения течения около 100 МПа. По пред-

ложению А. А. Бочвара термин

«сверхпластичность»

получил мировое

признание.

В последние годы эффект сверхпластичности используется в про-

мышленности многих стран вследствие того, что одновременно с увели-

чением тягучести материала происходит значительное уменьшение уси-

лий

деформирования Сверхпластичьость установлена у сплавов на

основе цинка, меди, алюминия, титана, никеля, магния и др. при темпе-

ратурах

около половины от абсолютной температуры плавления и срав-

нительно невысоких скоростях деформации (около 10-

3

с-').

Для достижения сверхпластичности важно полностью устранить ло-

кальную деформацию, т. е. образование шеек. Необходимо, чтобы проч-

ность уменьшенного при деформации сечения оказалась выше соседних

27

участков; на последних в этих условиях

будет

происходить дальней-

шая

деформация. При вытяжке нитей из горячего стекла это условие

достигается вследствие большего охлаждения участков с уменьшенным

сечением.

Большая

практическая ценность обработки давлением в режиме

сверхпластичности привела к интенсивному изучению данного явления

и

опубликованию множества статей и монографий по этому воп-

росу, в частности [15—19].

Однако дать точное определение сверхпластичности в настоящее

время затруднительно. Характерной особенностью такой деформации

является высокая величина вытяжки (тягучесть материала).

Свинец

отличается высокой пластичностью, его сужение равно

100 %; он может быть прокатан без отжигов с высокими обжатиями.

Однако сверхпластичным (вследствие отсутствия деформационного уп-

рочнения)

он быть не может из-за образования шеек. Поэтому жела-

тельно называть это явление

сверхтягучестью,

оценивая ее величиной

относительного удлинения.

10.

ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧНОСТЬ

В последние годы установлен факт улучшения пластичности при про-

пускании

значительного электрического тока через металл в зоне дефор-

мации,

например при прокатке. Механизм данного явления

требует

даль-

нейшего исследования; перспективность метода доказана опытами по

прокатке

между

цилиндрическими валками проволоки диаметром

0,2 мм из сплава вольфрама с 27 °/о Re. Полученная лента толщиной

0,03 мм имела

гладкую

бездефектную поверхность и прочность более

6000

МПа [20]. Температура в очаге деформации составляла

200—

300 °С благодаря использованию охлаждающей жидкости; при недоста-

точном теплоотводе деформируемый металл перегревался, разупроч-

нялся

и разрушался.

При

волочении со скоростью 27 м/мин медной проволоки диамет-

ром 0,06 мм через алмазную волоку наложение электрического тока

плотностью несколько тысяч ампер на квадратный миллиметр в зоне

деформации снижает усилие волочения на 10—15 % в

случае

приме-

нения

постоянного тока и на 20—25% при импульсном токе [21].

Электропластичность обнаружена сравнительно недавно и

требует

дальнейшего изучения; поэтому трудно дать ей точное определение.

Можно

предложить

такую

формулировку: электропластичность —это

улучшение деформируемости металлических материалов в

результате

нагрева электрическим током в участке деформации.

Обзор исследований по электропластической деформации металлов

дан в работе [22].

П.

МЕТАЛЛЫ

1Б ПОДГРУППЫ

Медь,

серебро

и

золото

отличаются высокой коррозионной стойкостью.

Стандартный электродный потенциал их по отношению к водороду по-

ложительный, особенно золота, которое имеет наивысший потенциал из

28

всех

металлов. Растворение их в водных растворах минеральных кис-

лот, щелочей, цианидов, аммиака возможно только в присутствии окис-

лителей.

Наибольшей стойкостью обладает золото, которое растворяется в

азотной кислоте лишь при нагревании или добавлении соляной кислоты.

Галогены при нагревании влияют на эти металлы. В атмосфере

сухого

воздуха

они устойчивы, при нагревании на поверхности меди и серебра

образуются пленки оксидов; золото не окисляется.

Влажный

воздух

при наличии примесей SO

2

, H

2

S, CO2 вызывает об-

разование соответствующих солей на поверхности меди, а при наличии

примеси

H

2

S — на поверхности серебра. Замена воздушной атмосферы

вакуумом повышает долговечность меди на порядок величин при испы-

тании

на циклическую прочность, но не оказывает влияния на долговеч-

ность золота, так как оно не взаимодействует с

воздухом.

Свойства серебра при испытании на

воздухе

и в

вакууме

практи-

чески одинаковы.

Пластичность этих металлов высокая; их можно обрабатывать лю-

быми видами деформации до фольги и проволоки тончайшего размера,

можно изготовить листочки толщиной менее 1 мкм, а из 1 г золота

получить проволоку длиной более 3 км.

Металлы этой подгруппы очень хорошо проводят тепло и электри-

чество. Тепло-, температуро- и электропроводность их при понижении

температуры непрерывно увеличиваются, но при криогенных температу-

рах X аномально уменьшается вследствие наличия примесей

даже

в не-

значительных количествах. С увеличением их концентрации

ухудшение

проводимости наступает при меньшем охлаждении. Высокочистые сереб-

ро,

золото и медь после значительной холодной деформации разупроч-

няются

при незначительном нагреваьии, а при длительном хранении —

даже

при комнатной температуре.

МЕДЬ

Атомный номер меди 29, атомная масса

63,54,

атомный радиус 0,128 нм.

Известно

14 изотопов; стабильны два: 63 и 65. Электронное строение

[Ar]3d

lo

4s'.

Электроотрицательность 1,0. Потенциал ионизации 7,73 эВ.

Кристаллическая решетка — г. ц. к. с параметром а=0,3615 нм. Плот-

ность 8,94 т/м

3

. *пл = Ю84

0

С, /„„n=2540°C. Механические свойства меди

при

20 °С:

£=132

ГПа,

G

= 42 ГПа, (г=0,35, а

в

=225 МПа, а

о

.

2

=60МПа,

6=60 %, г|) = 75 %. Бескислородная медь высокой чистоты имеет

г|э

= 95%.

Примеси,

как правило, понижают пластичность меди, однако при

.одновременном присутствии различных примесей может произойти

улуч-

шение

свойств. Так, например, при наличии в меди свинца примесь кис-

лорода приводит к образованию оксидов свинца в виде округлых вклю-

чений

в

теле

зерен, поскольку теплота образования оксидов свинца

больше, чем оксидов меди. Аналогичный процесс происходит и при на-

личии

в меди висмута. Данные о влиянии небольших количеств различ-

ных элементов на механические свойства при 20 °С отожженных образ-

нов

технической меди приведены ниже [1].

Ниже

приведено влияние кислорода при 20

С

С на механические свой-

ства меди после отжига при 700 °С:

О. % а

в

, МПа 6, % <|\ % О, % сг

в

, МПа 6, % <[", %

0,016 222 54 77

0,090

227 53 65

0,040

220 50 72 0,170 236 49 57

0,060

222 56 70

0,360

254 35 39

Влияние железа и кислорода при 20 °С на механические свойства

меди после отжига при 700 °С следующее:

29

Fe,%

О,

6, % г|>, % Fe, % О, % (Т МПа 6, %

0,06 0,014 223 57

0,20 0,003 220 60

0,40 0,004 229 60

0,73 0,008 257 52

Влияние

сурьмы

при 20'

73

73

80

80

0,96 0,005

1,38 0,004

1,80 0,007

2,09 0,008

247

295

305

340

45

30

29

34

82

79

79

79

отжига

при 700 'С

показано ниже:

Sb,

% с МПа 6. %

'С

на

механические свойства меди после

0,004

0,020

0,046

218

222

222

62

61

60

74

74

72

Ниже

приведено влияние серы

ства меди после отжига

при 600 °С:

S, % а, МПа о.,, МПа б. %

Sb,

% а

в

, МПа 6, % i|>, %

0,092 229 48 78

0,220 231 — —

0,470 229 58 60

при

20 °С на

механические свой-

0

0,15

0,23

223

225

227

°о,2-

МПа

60

56

54

60

54

51

s, %

0,54

0,78

0,97

,

МПа

231

239

240

,

МПа

62

75

75

6,

%

51

46

46

Ниже

приведено влияние фосфора

при 20 °С на

механические свой-

ства меди после отжига

при 700 °С:

Р,

% ст„, МПа 6, % ф, % Р, % о МПа б, % Ч>. %

0,014

0,030

0,045

0,096

0,148

0,178

236

220

222

226

233

240

62

59

50

62

63

61

73

82

86

80

85

85

0,254

0,494

0,690

0,790

0,950

ст„,

МПа

243

264

264

274

275

63

62

63

64

66

84

90

84

81

85

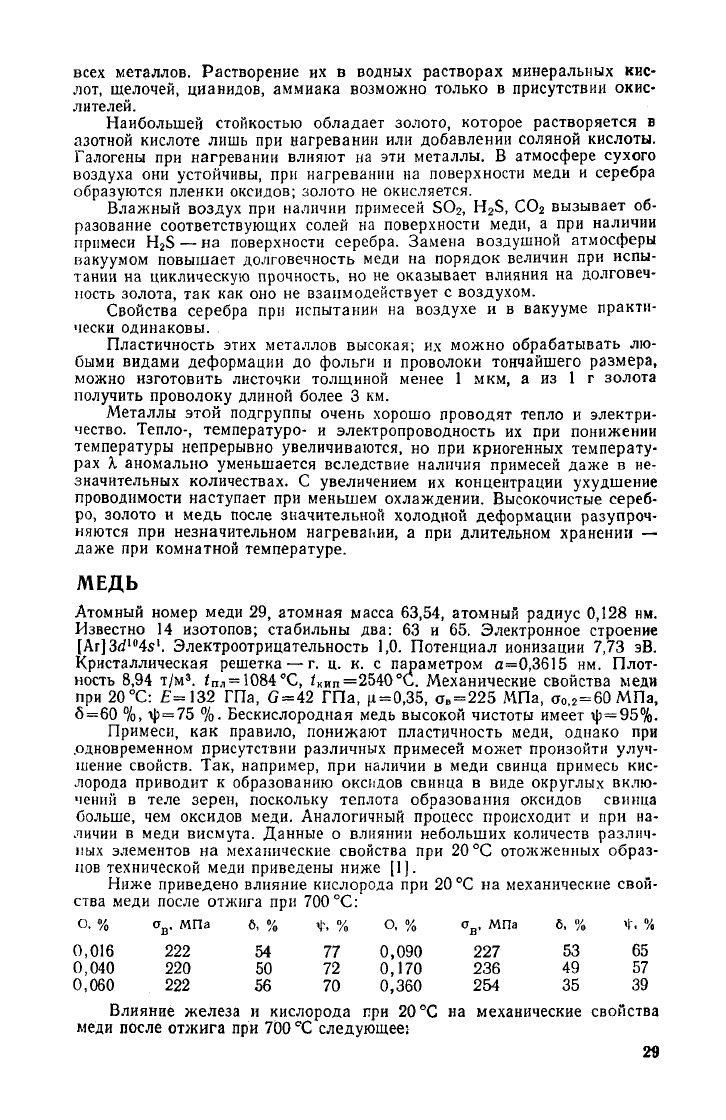

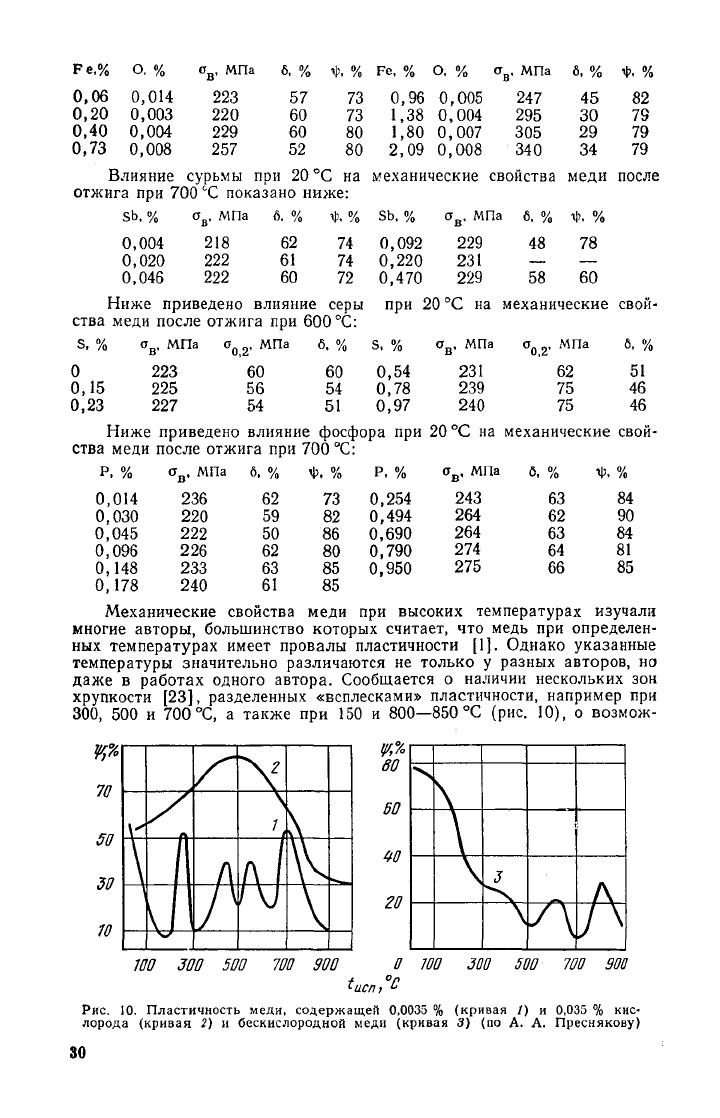

Механические свойства меди

при

высоких температурах изучали

многие авторы, большинство которых считает,

что

медь

при

определен-

ных температурах имеет провалы пластичности

[1].

Однако указанные

температуры значительно различаются

не

только

у

разных авторов,

но

даже

в

работах одного автора. Сообщается

о

наличии нескольких

зон

хрупкости

[23],

разделенных «всплесками» пластичности, например

при

300,

500 и 700 "С, а

также

при 150 и

800—850

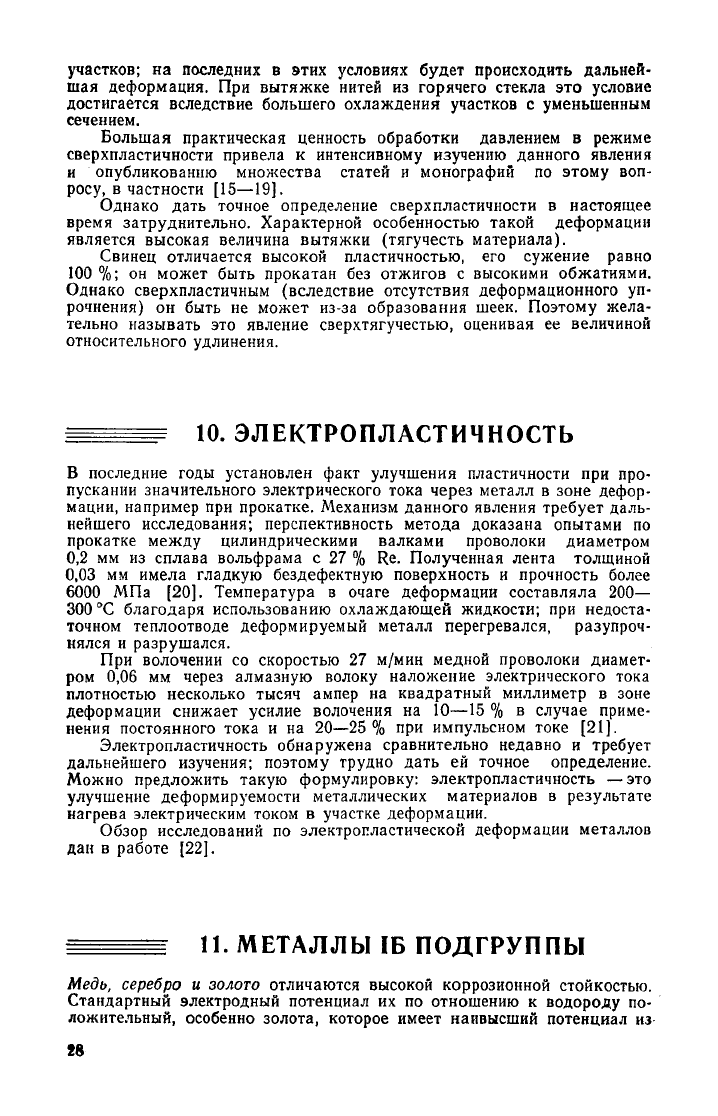

°С (рис. 10), о

возмож-

щх

70

SO

30

10

\

У

~\

г

1\

г

•\

\

7

Л

/V)

V

V

Щ%

во

60

40

20

\

\

\

J

\

Д

100

300 500 700 900

L

ucn,

а

юо

"с

300

500 700 900

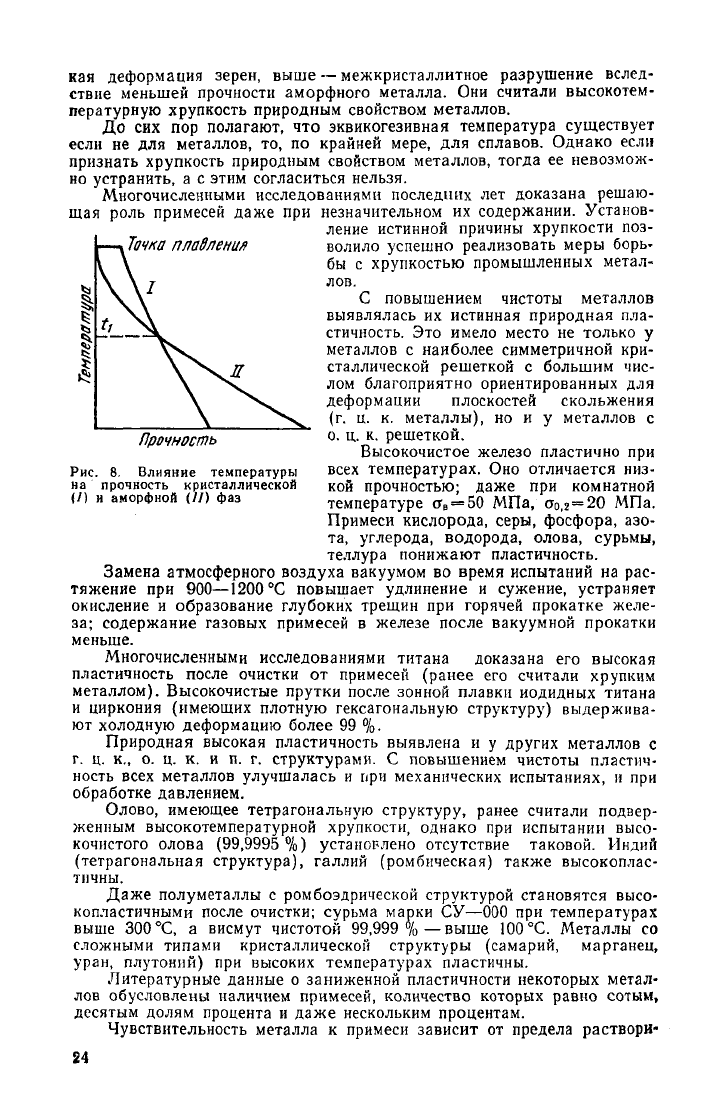

Рис.

10.

Пластичность

меди,

содержащей

0,0035

%

(кривая

/) и

0,035

% кис-

лорода

(кривая

2) и

бескислородной

меди

(кривая

3) (по А. А.

Преснякову)

30