Чиркина Г.В. Основы логопедической работы с детьми

Подождите немного. Документ загружается.

упираясь боковыми краями языка в боковые верхние резцы, при оскале поднимать и

опускать кончик языка, касаясь им верхних и нижних десен;

при том же положении языка многократно барабанить кончиком языка по верхним

альвеолам (т-т-т-т-т-т);

проделать движения одно за другим — язык «жалом», «чашечкой», вверх и т.д.

Перечисленные упражнения не следует делать все подряд. Каждое небольшое занятие с

ребенком должно состоять из нескольких элементов: дыхательных упражнений,

артикуляционной гимнастики и тренировки в произношении звуков.

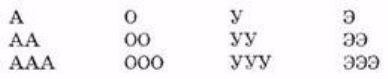

Большого внимания и напряжения требует работа над звуками. Обычно постановка звуков

начинается со звука а. Язык находится в состоянии покоя, рот широко открыт. При звуке

о язык несколько оттянут, губы выдвинуты вперед; звук у — губы вытягиваются с

напряжением в трубочку, а язык еще больше оттянут назад. При звуке э язык несколько

приподнимается в средней части, рот полуоткрыт, губы растянуты.

Эти звуки легко произносятся по подражанию. Основная задача при их произношении —

устранение назального оттенка. Тренировка начинается с открытого, изолированного

произнесения, при чем число повторений звуков на один выдох увеличивается, например:

При каждом произношении необходим контроль за направлением воздушной струи.

Ребенок держит у крыльев носа зеркало или легкий ватный шарик на нитке.

Затем тренируется повторение гласных с паузами, во время которых ребенок учится

удерживать мягкое нёбо в поднятом положении. Правильное положение мягкого нёба ему

нужно показывать перед зеркалом, паузы увеличивать до 2—3 секунд. Затем можно

перейти к плавному произношению.

Тренировку произношения согласных звуков рекомендуется начать со звуков фи п. При

произнесении звука фязык лежит спокойно на дне ротовой полости. Верхние зубы чуть

прикусывают нижнюю губу. Сильный ротовой выдох разрывает эту смычку и образует

отрывистый звук ф. Утечка воздуха проверяется с помощью зеркала или ватки.

Проводится большое количество упражнений по произношению отрабатываемых звуков в

самых различных сочетаниях.

Хорошим приемом, облегчающим введение в самостоятельную речь правильно

произносимых в изолированном положении звуков, является пение. Во время пения

смыкание мягкого нёба и задней стенки глотки осуществляется рефлекторно и ребенку

легче сосредоточиться на артикуляции звуков.

Для более эффективного закрепления результатов логопедической работы полезно

использовать некоторые виды работ со звукозаписью:

1)@@@@@@@@@@@@ прослушивание речи диктора (диктором может быть взрослый или ребенок

школьного возраста, обладающий внятным, четким произношением всех звуков) и

повторение предъявляемых образцов (в интервале);

2)@@@@@@@@@@@@ прослушивание речи диктора и одновременное (с голосом диктора)

воспроизведение образца;

3)@@@@@@@@@@@@ прослушивание речи диктора и запись собственной речи ребенка для

последующего сравнивания и анализа ошибок;

4)@@@@@@@@@@@@ запись ответов на вопросы диктора;

5)@@@@@@@@@@@@ чтение кратких диалогов со взрослыми (в речевой материал включаются

исправленные звуки) и запись их на магнитофон.

В коррекционных занятиях используются слоги с изучаемыми ивуками и слоговые ряды

различной сложности. Например, для закрепления навыков четкого произношения губно-

губных звуков В слогах и словах полезно использовать упражнения, направленные на

дифференциацию носовых и ротовых звуков, что наиболее трудно для детей с

ринолалией.

Затем переходят к более трудным:

Далее:

После того как будет усвоено правильное произношение звуков п и б, упражняют ребенка

в слогах типа:

Затем оба звука (п и б) снова необходимо натренировать в сочетаниях со звуком м, т.к. это

наиболее уязвимый и стойкий дефект в речи детей. Таких упражнений должно быть очень

много. Примерные типы сочетаний:

Слоговые сочетания имитируют различный слоговой состав слов русского языка и

способствуют автоматизации усвоенных звуков в самостоятельной речи.

В первые месяцы занятий от ребенка необходимо требовать четкой, утрированной

артикуляции звуков. По мере автоматизации навыка их произношение станет более

естественным и привычным.

В процессе длительных и систематических занятий поддерживается оптимистический

настрой ребенка на преодоление дефекта, всячески поощряются даже незначительные

успехи в произношении. Необходимо щадящее, тактичное отношение к ребенку.

Одновременно очень важно наладить тесный контакт (сотрудничество) с семьей, т.к.

родители могут оказать неоценимую помощь в закреплении навыков правильной речи в

естественных условиях общения.

Для устранения ринофонии (назализованной фонации) используют комплексный

ортофонический метод, требующий участия фониатра, логопеда, педагога. Основная цель

— создание или восстановление функциональной связи между дыханием, артикуляцией и

голосообразованием. Методика разработана Е.С. Алмазовой, Л.И. Вансовской и др.

Задачи логопедической коррекции состоят в следующем:

@@ дифференциация носового и ротового дыхания;

@@ активизация мышц мягкого нёба и задней стенки глотки;

@@ вызывание звонкого, громкого, модулированного голоса без носового оттенка;

@@ развитие просодических средств речи;

@@ воспитание слухового контроля за речью.

Предусмотрены два этапа работы, а также индивидуальные и фронтальные виды занятий.

Большое значение придается психотерапии, направленной на сознательное и активное

включение в процессе коррекции. Широко используются дыхательные упражнения в

форме игры. На основном этапе осуществляются развитие высоты голоса (вокальные

упражнения); речевое произнесение гласных иих сочетаний; развитие силы голоса

(переходы от тихого к громкому произнесению и наоборот); развитие тембра голоса

(диапазона и модуляции на материале сочетаний гласных, согласных типа бум-бом,

подражание голосам и др.).

ВОПРОСЫ

1.@@@@@@@ Перечислите основные проявления открытой формы ринолалии.

2.@@@@@@@ Охарактеризуйте речевое развитие ребенка с ринолалией.

3.@@@@@@@ Выделите основные направления логопедической работы при ринолалии.

Дизартрия

Среди нарушений речи у детей особое место занимает дизартрия, которая проявляется

в ограниченной подвижности речевого аппарата: мягкого нёба, языка, губ,

вследствие чего страдает овладение нормальным звукопроизношением, нарушается тембр

голоса.

Причинами дизартрии являются органические поражения ЦНС врезультате воздействия

различных неблагоприятных факторов на развивающийся мозг ребенка во

внутриутробном и раннем периодах развития. Чаще всего это — острые и хронические

инфекции, токсикоз, родовые травмы, несовместимость по резус-фактору. Часто

дизартрия наблюдается при детском церебральном параличе (от 65 до 85%).

Дизартрия нередко приводит к недоразвитию речи (неполноценности словаря, нарушению

грамматической связи слов), а в школьном возрасте — к нарушениям письма и чтения.

Исправление этих дефектов возможно в результате длительных, своевременно начатых

логопедических занятий в сочетании с лечебными мероприятиями.

Успех в преодолении нарушений речи у детей, страдающих дизартрией, зависит во

многом от правильного сочетания специального лечения, обучения и семейного

воспитания.

Воспитатели могут оказать неоценимую помощь, если будут систематически терпеливо

выполнять рекомендации специалиста-логопеда; родители — в домашних условиях

применять ряд доступных упражнений, направленных на выработку внятной речи и

закрепление речевых навыков, достигнутых на занятиях с логопедом, следуя его

рекомендациям.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ДИЗАРТРИЕЙ

Классификация форм дизартрии основывается на выделении различной локализации

поражения мозга. Выделяются следующие формы, различающиеся спецификой дефектов

голоса, артикуляции, звуковых расстройств, различной динамикой коррекции —

бульварная, подкорковая, мозжечковая, корковая, псевдобульбарная.

Наиболее часто встречающаяся форма детской дизартрии — псевдобульбарная.

Псевдобульбарная дизартрия является следствием перенесенного во внутриутробном

периоде, во время родов или в раннем детстве органического поражения мозга как

следствия энцефалита, родовых травм, опухолей, интоксикации и др. В результате у

ребенка нарушается общая и речевая моторика. Ребенок плохо сосет, поперхиваетея,

захлебывается, плохо глотает. Изо рта течет слюна, нарушена мускулатура лица.

Степень нарушения речевой или артикуляционной моторики может быть различна.

Условно выделяются 3 степени псевдобульбарной дизартрии: легкая, средняя, тяжелая.

Легкая степень псевдобульбарной дизартрии характеризуется отсутствием грубых

нарушений моторики артикуляционного аппарата. Трудности артикуляции заключаются в

медленных, недостаточно точных движениях языка, губ. Расстройство жевания и глотания

выявляется неярко, в редких поперхиваниях. Произношение этих детей нарушено

вследствие недостаточно четкой работы артикуляционной моторики, речь несколько

замедленна, характерна смазанность при произнесении звуков. Чаще страдает

произношение сложных по артикуляции звуков Ж, Ш, Р, Ц, Ч. Звонкие звуки

произносятся с недостаточным участием голоса. Трудны для произношения мягкие звуки,

требующие добавления к основной артикуляции подъема средней части спинки языка к

твердому нёбу.

Нередко проявления легкой степени дизартрии называют «стертой» дизартрией, имея в

виду негрубые («стертые») парезы отдельных мышц артикуляционного аппарата,

нарушающих процесс произношения. В последнее время отмечается большая

распространенность этой категории детей в связи с увеличением случаев ранней

энцефалопатии.

Выделение этих детей в особую группу предусматривает сложную комплексную

процедуру, т.к. требует углубленного неврологического обследования (для выявления

минимальной неврологической симптоматики), тщательного анамнеза и развернутого

логопедического обследования всех сторон речи. Проблемой минимальных

дизартрических расстройств занимаются Г.В. Чиркина, Л.В. Лопатина, И.Б. Карелина,

В.А. Киселева.

Недостатки произношения оказывают неблагоприятное влияние на фонематическое

развитие. В большинстве случаев дети с легкой степенью дизартрии испытывают

некоторые трудности в звуковом анализе и в их письме встречаются специфические

ошибки замены звуков (например, Т—Д; Ч—Ци др.). Нарушение структуры слова почти

не наблюдается, особенности овладения грамматическим строем и лексикой выражены

неярко. Некоторое своеобразие отмечается только при очень тщательном обследовании

детей и не является характерным. Таким образом, ведущим дефектом речи детей,

страдающих псевдобульбарной дизартрией в легкой степени, является нарушение

фонетической стороны речи.

Детей с минимальной дизартрией (или легкой степенью дизартрии) нужно отличать от

детей с другой формой нарушения, чаще неорганического характера — дислалией, т.к.

при некотором сходстве фонетических дефектов значительно различаются задачи и

содержание коррекционных работ и, соответственно, результативность воздействия.

Обоснованную дифференциальную диагностику этих двух форм нарушений может

осуществить логопед при участии невропатолога (или при наличии подробного

неврологического заключения).

Дети со средней степенью дизартрии представляют наиболее многочисленную группу.

Для них характерна амимичность, отсутствие движения лицевых мышц: ребенок не может

надуть щеки, вытянуть губы, плотно их сомкнуть. Движения языка ограниченны. Ребенок

не может поднять кончик языка вверх, повернуть его вправо, влево, удержать в данном

положении. Значительную трудность представляет переключение от одного движения к

другому. Мягкое нёбо часто бывает малоподвижным, голос имеет носовой оттенок.

Характерно обильное слюнотечение. Затруднены акты жевания и глотания.

Следствием нарушения функции артикуляционного аппарата является тяжелый дефект

произношения. Речь таких детей обычно очень невнятная, смазанная, тихая, с заметным

назальным оттенком. Из-за малоподвижности губ, языка, характерна нечеткая

артикуляция гласных, произносимых обычно с сильным носовым выдохом. Звуки Аи

Унедостаточно четкие, звуки Ии Ыобычно смешиваются. Из согласных чаще полноценны

П, Т, К, М, Н, X. Свистящие, шипящие, Чи Ц, Р и Лпроизносятся приближенно, как

носовой выдох с неприятным «хлюпающим» призвуком. Выдыхаемая ротовая струя

ощущается очень слабо. Звонкие согласные чаще заменяются глухими. Нередко звуки в

конце слова и в стечении согласных опускаются. В результате речь детей, страдающих

псевдобульбарной дизартрией, оказывается непонятной для окружающих.

Как правило, дети с подобным нарушением не могут успешно обучаться в

общеобразовательной школе. Наиболее благоприятные для них условия обучения и

воспитания созданы в специальных школах для детей с тяжелыми нарушениями речи (V

вида), где осуществляется индивидуальный подход к таким учащимся.

Тяжелая степень псевдобульбарной дизартрии — анартрия — характеризуется глубоким

поражением мышц и полной бездеятельностью речевого аппарата. Лицо ребенка,

страдающего анартрией, маскообразное, нижняя челюсть отвисает, рот постоянно открыт.

Язык неподвижно лежит на дне ротовой полости, движения губ резко ограниченны. Резко

затруднены также акты жевания и глотания. Речь отсутствует полностью, иногда имеются

отдельные нечленораздельные звуки.

Дети с анартрией при хорошем умственном развитии также могут обучаться в

специальных школах для детей с тяжелыми нарушениями речи V вида, где при

использовании специальных логопедических методов успешно овладевают письмом и

программой по общеобразовательным предметам.

Характерным для большинства детей-дизартриков является то, что при искаженном

произнесении звуков, входящих в состав слова, они обычно сохраняют ритмический

контур слова, то есть число слогов и ударность. Чаще они владеют произношением двухи

трехсложных слов, а четырехсложные слова нередко воспроизводятся ими отраженно. Их

произнесение затрудняет стечение согласных; в этом случае один согласный выпадает

(белка — бека) или оба (вместо змея — иа). Вследствие моторной трудности

переключения от одного слога к другому встречаются случаи уподобления слогов (посуда

— посюся, ножницы — носисы).

Нарушение моторики артикуляционного аппарата, как правило, приводит к

неправильному развитию восприятия речевых звуков. Отклонения в слуховом

восприятии, вызванные недостаточным артикуляционным опытом, отсутствием четкого

кинестетического образа звука, являются причиной заметных трудностей при овладении

звуковым анализом. В зависимости от степени речедвигательного нарушения у детей

школьного возраста наблюдаются различно выраженные затруднения в звуковом анализе

и письме.

Ошибки в письме в виде замен букв наиболее характерны для детей с глубокими

нарушениями артикуляции, у которых нерасчлененность звукового состава речи связана с

искаженным звукопроизношением. Кроме того, в письме детей-дизартриков

распространены ошибки на неправильное употребление предлогов, неправильное

согласование и управление и др. Эти нефонетические ошибки тесным образом связаны с

особенностями овладения устной речью детьми-дизартриками — с неполноценным

грамматическим строем и словарным запасом, ограниченным речевым общением.

Речевое развитие детей с грубыми расстройствами артикуляции протекает своеобразно.

Позднее начало речи, ограниченный речевой опыт, грубые дефекты произношения

приводят к недостаточному накоплению словаря и к отклонениям в грамматическом

развитии. Большинство детей с расстройствами артикуляции имеют отклонение в

словарном запасе, не знают обиходных слов, часто употребляют слова в неточном

значении, подменяя смежными по сходству, по ситуации, по звуковому составу и т.п.

Характерным для детей-дизартриков является довольно хорошая ориентировка в

окружающей обстановке, достаточный запас обиходных сведений и представлений. Но

отсутствие речи или ограниченное пользование ею приводят к расхождению между

активным и пассивным словарем. Пассивный словарный запас значительно шире

активного, но часто из-за трудностей произношения дети отказываются от использования

многих слов в активной речи.

У детей, не владеющих речью из-за очень тяжелых расстройств артикуляционного

аппарата, также часто выявляется довольно большой пассивный словарь. Они знают и

могут показать по картинке такие предметы, как качели, колодец, буфет, памятник, вагон,

определить профессию (летчик, учитель, шофер и т.п.), понять действия лиц,

изображенных на серии картинок. Уровень овладения словарным запасом языка зависит

не только от степени нарушения звукопроизносительной речи, но и от интеллектуальных

возможностей ребенка, социального опыта, среды, в которой он воспитывается.

Для детей-дизартриков, как и вообще для детей с общим недоразвитием речи, характерно

недостаточное овладение грамматическими формами языка. В их речи часто опускаются

предлоги, недоговариваются окончания или неправильно употребляются, не усваиваются

падежные окончания, категории числа, дети затрудняются в согласовании, управлении.

Например: Кошка залезла клетку (Кошка залезла в клетку); Мальчик стола (Мальчик

около стола). У некоторых детей обнаруживается недостаточное понимание речи

окружающих.

Лексико-грамматическое недоразвитие детей-дизартриков находит свое выражение в

отставании письменной речи. Характерны:

неправильное употребление предлогов в письменных работах. Например: Он сел лавка (на

лавку). Они сели на пралтой (за парту);

ошибочное использование падежных форм имен существительных: Я иду в школу с

портфель (портфелем). Собака бежала к мальчика (мальчику) и др.;

неправильное согласование существительного с числительным: три перы — вместо три

пера.

Самостоятельное письмо детей отличается бедным и неправильным построением

предложений, пропусками некоторых членов предложения и служебных слов. Некоторым

детям совершенно не доступны даже небольшие изложения, письменные работы

превращаются в нерасчлененные комплексы букв.

Техника чтения детей-дизартриков обычно крайне затруднена из-за малоподвижности

артикуляционного аппарата, трудностей переключения от одного звука к другому.

Нередко дети отказываются читать простые букварные тексты после нескольких уроков

обучения в общеобразовательной школе. Чтение — большей частью послоговое, не

окрашенное интонационно.

Указанные особенности речевого развития детей с дизартрией показывают, что они

нуждаются в систематическом специальном обучении, направленном на преодоление

дефектов звуковой стороны речи, развитие лексического запаса и грамматического строя,

исправление нарушений письма и чтения. Такие коррекционные задачи могут быть

решены в специальной школе для детей с нарушениями речи, где дети получат

образование в объеме общеобразовательной школы.

Для того чтобы овладеть произношением звуков, дети с дизартрией нуждаются в

тренировочных упражнениях по развитию подвижности речевого аппарата (нижней

челюсти, губ, языка, мягкого нёба). Систему этих упражнений, их последовательность и

длительность, конкретные приемы, необходимые именно этому ребенку, планирует

логопед. Однако некоторые приемы, требующие многократного повторения и тренировки,

должны использоваться воспитателем или родителями в соответствии с рекомендациями

логопеда. Перечисленные далее приемы не исключают помощи логопеда, а являются

дополнительными.

Дети, страдающие дизартрией, в большинстве случаев не умеют плавно и глубоко

дышать. Дыхание у них прерывистое, неплавное, выдох короткий. Это сказывается

отрицательно на голосе и звукопроизношении. Детям трудно произносить длинные слова

и фразы. Родители должны уделять постоянное внимание развитию правильного,

глубокого дыхания, которое создает благоприятные условия для развития речи и

оздоровления детского организма.

Работа над правильным дыханием является необходимой для воспитания правильной

звучной речи. Известно, что у детей очень короткий, неэкономный выдох, расходующийся

через рот и носовые ходы. Для формирования правильной ротовой воздушной струи,

необходимой для речевого дыхания, используются следующие упражнения:

–@@@@@@@ вдох и выдох носом;

–@@@@@@@ вдох и выдох ртом;

–@@@@@@@ вдох ртом — выдох носом;

–@@@@@@@ вдох носом — выдох ртом (если выдох совершается через рот и нос одновременно,

нужно зажать нос пальцами).

Постепенно нужно добиться того, чтобы ребенок производил свободный, плавный,

удлиненный выдох через рот. Затем тренируется плавный, длинный выдох с беззвучной

артикуляцией гласных звуков А, О, Уили согласных С, Ш. Взрослый должен следить,

чтобы ребенок правильно имитировал нужный звук, и поощрять удлинение фазы выдоха

(отмечать время счетом). При систематических упражнениях ребенок начинает ощущать

разницу в направлении воздушной струи и учится правильно ее направлять. Это

способствует также развитию кинестетических ощущений движений мягкого нёба.

При выполнении этих упражнений очень важно постоянно контролировать ребенка, т.к.

сначала ему трудно ощутить утечку воздуха через носовые ходы. Поэтому используют

различные приемы контроля: приставляется зеркало к носовым ходам, ватка, полоски

тонкой бумаги, перышко и т.п.

Воспитанию активного выдоха способствуют также следующие упражнения: дутье на

ватку, на полоску бумаги, на бумажные игрушки и т.п. Перечислим некоторые из них:

–@@@@@@@ дуть на специально изготовленную из тонкой, нарезанной полосками бумаги

«занавеску»;

–@@@@@@@ дуть на «флажок», изготовленный сначала из очень тонкой цветной бумаги, а затем

— из более плотной;

–@@@@@@@ дуть на бабочки, вертушки, цветы, метелочки, бумажные фигурки акробатиков, птиц

и т.п. Можно изготовить небольшую стойку, к которой прикреплены разные легкие

предметы или ватные шарики на нитке;

–@@@@@@@ дуть на пластмассовые игрушки, плавающие в воде;

–@@@@@@@ дуть через трубочку в бутылку с водой. Нужно добиться, чтобы выдох был ровным

и длительным — тогда вода будет долго и равномерно бурлить;

–@@@@@@@ перекатывать сильным дуновением шарики или карандаши по гладкой поверхности;

–@@@@@@@ дуть через короткую трубочку на мелко нарезанные кусочки цветной бумаги или

ватные шарики. Задание постепенно усложняется путем увеличения расстояния, когда

требуется более сильный выдох;

–@@@@@@@ надувать резиновые игрушки и шарики;

–@@@@@@@ играть на губных инструментах.

Полезно каждое упражнение оценивать позитивно: «Вот ты правильно выдохнул через

рот», «У тебя получился длинный выдох через рот». И т.д.

Упражнения, связанные с дутьем, нужно чередовать с упражнениями, развивающими

движения губ и языка. Перечислим некоторые виды упражнений, которые легко

выполнять самостоятельно в домашних условиях.

Гимнастика губ и щек:

надувание губ и щек;

надувание щек попеременно;

втягивание щек в ротовую полость между зубами;

сосательные движения — сомкнутые губы вытягиваются вперед «хоботком>>, затем

возвращаются в нормальное положение. Челюсти сомкнуты симметрично;

оскал: губы сильно растягиваются в стороны, вверх, вниз — так, что обнажаются оба ряда

зубов;

вытягивание губ узкой воронкой (как при свисте);

движение губ, сложенных «хоботком» влево-вправо;

вибрация губ («кучерской» звук);

удерживание губами резиновой трубочки или длинной карамельки.

Упражнения для нижней челюсти:

открывание и закрывание рта (с прищелкиванием зубами);

прикусывание зубами марлевой салфетки, резинового жгута. В этих случаях взрослый,

придерживая салфетку или жгут, старается выдернуть их. Усилие, прилагаемое взрослым,

постепенно увеличивается.

Большого внимания требуют упражнения, направленные на развитие подвижности языка.

Если у ребенка язык по инструкции взрослого движется плохо (не поднимается к верхним

зубам, не отклоняется в стороны и т.д.), то используют рефлекторные (непроизвольные)

движения:

1).@@@@@@@@@ для выдвижения языка вперед к губам подносят конфету; нижнюю губу

обмазывают вареньем, и ребенок облизывает ее; к нижней губе прикрепляют кусочек

плотной бумажки, иребенок стремится ее «спихнуть» языком;

2).@@@@@@@@@ для сокращения языка нужно положить кусочек сахара на его кончик;

3).@@@@@@@@@ для выработки движений языка в сторону — положить кусочек сахару между

щекой и зубами или намазать чем-нибудь сладким уголок рта.

Подобные упражнения подготавливают активные движения языка.

В тех случаях, когда они трудны для детей, используется пассивная гимнастика, т.е.

привлекается помощь взрослого. Например, марлевой салфеткой захватывают язык

ребенка и производят им нужное движение: вверх-вниз, вправо-влево (ритмично, с

постепенным увеличением амплитуды).

Помимо специфических заданий по развитию речевого аппарата, нужно уделять

пристальное внимание тому, как ребенок общается с окружающими. Многие дети с

дизартрией боятся и избегают общения из-за тяжелых нарушений звукопроизношения и

голоса. Часто они очень критичны к своему дефекту, много молчат, используют жесты

вместо слов, стесняются говорить при посторонних. Родители постепенно привыкают к

этому и должным образом не активизируют речь детей. Это имеет пагубные последствия,

т.к. задерживает овладение словарем, грамматическим строем языка, связной речью.

Речевая активность ребенка зависит также и от особенностей его личности.

Родители обычно довольно рано подмечают трудности ребенка в произношении звуков и

в развитии речи. Нередко эти трудности сочетаются и с недостаточным жеванием,

повышенным слюнотечением. В этих случаях для выяснения причин нужно обращаться к

врачу-невропатологу и к логопеду. Систематические занятия с логопедом обычно

начинаются в 3—4 года. До этого основная нагрузка в организации и проведении

тренировочных упражнений, в поощрении речевых высказываний ложится на родителей и

воспитателя.

Из психологии детской речи известно, что понимание чужой речи предшествует

появлению собственной речи и подготавливает ее. Ребенок проявляет способность

понимать обращенные к нему слова очень рано, до возникновения самостоятельной речи.

Он должен уметь показывать названных ему близких людей, некоторые привычные

домашние предметы.

Способность понимать обращенную речь нужно развивать, приучать различать вопросы:

Где нос? Где кукла? Где яблоко? Полезно вместе рассматривать предметы, игрушки,

беседовать по поводу этих предметов, сравнивать их. Речь и мышление детей развиваются

также при нахождении сходства и различий между предметами (по форме, по цвету, по

размеру, по назначению и т.д.).

В 2—3 года нужно проводить беседы по картинке. Сначала используют несколько

предметных картинок, и ребенок должен правильно выбрать и назвать требуемую.

Например: Где машина? Покажи собаку и т.п. Затем вопросы надо усложнять: Найди

грузовую машину. Покажи красный шар и др.