Чиркина Г.В. Основы логопедической работы с детьми

Подождите немного. Документ загружается.

искаженное артикулирование отдельных звуков, которое влияет лишь на внятность речи и

не мешает нормальному развитию других ее компонентов.

Типичные примеры нарушений, относящихся к данной группе, — велярное, увулярное

или одноударное произношение звука р, мягкое произношение шипящих при нижнем

положении языка, межзубное произношение свистящих, т.е. различные искажения звуков.

Такие дефекты произношения звуков часто называют в литературе антропофоническими;

они не оказывают влияния на усвоение детьми школьной программы, но иногда могут

влиять на коммуникативные процессы. Процесс фонемообразования в таких случаях не

задерживается, и учащиеся, приобретая к школьному возрасту определенный запас более

или менее устойчивых представлений о звуковом составе слова, правильно соотносят

звуки и буквы и не допускают в письменных работах ошибок, связанных с недостатками

произношения соответствующих звуков. Учащиеся с такими дефектами произношения

составляют 50-60% от общего числа детей, имеющих отклонения в формировании

языковых средств.

У других школьников имеет место несформированность звуковой стороны речи

(произношения, фонематических процессов), т.е. фонетико-фонематическое недоразвитие

— ФФН. Суть этого дефекта проявляется в том, что ребенок не только неправильно

произносит те или иные звуки, но и недостаточно их различает, не улавливает

акустической и артикуляционной разницы между оппозиционными звуками, т.е.

допускает фонологические ошибки. Это затрудняет процесс овладения звуковым составом

слова, и дети делают специфические ошибки при чтении и письме.

Формирование звуковой стороны речи при нормальном ее развитии происходит в двух

взаимосвязанных направлениях: усвоение артикуляции звуков (движений и позиций

органов речи, нужных для произношения) и системы признаков звуков, необходимых для

их различения.

Каждый язык, как показали лингвистические исследования (Н. Трубецкой, Р. Якобсон, М.

Галле и др.), располагает своей фонематической системой, где определенные звуковые

признаки выступают как сигнальные, смыслоразличительные (фонемы), в то время как

другие звуковые признаки остаются несущественными (вариантами). Весь звуковой строй

языка определяется системой противопоставлений (оппозиций), где различие даже в

одном признаке изменяет смысл произносимого слова.

Дифференциация звуков речи как при восприятии, так и при произношении происходит

на основе выделения сигнальных признаков и отличия их от несущественных, не

имеющих фонематического значения. Затруднения в выработке звуковой

дифференциации чаще всего проявляются у детей либо в замене одного звука другим при

произношении, либо в смешении звуков.

В первом случае звук в речи ребенка отсутствует и постоянно заменяется другим

определенным звуком. Например, звук шзаменяется звуком с, ж-з, р-л, б-пи т.д. (суба —

шуба, зук — жук, лука — рука, парапан — барабан).

Во втором случае ребенок правильно произносит звук, владея соответствующей

артикуляцией, но, несмотря на это, в словах и развернутой речи не всегда пользуется им: в

одних словах правильно употребляет звук, а в других пропускает его или смешивает с

близким по артикуляции или звучанию звуком. Один и тот же звук может иметь

несколько разных заменителей (субститутов). В этом случае говорят о неустойчивом

пользовании звуком, так как сходные по звучанию или артикуляции звуки вследствие

недостаточно четкого их различения взаимозаменяются.

Замена и смешение звуков наблюдаются внутри определенных фонетических групп:

внутри свистящих (с, з, ц), шипящих (ш, ж, ч, щ), звонких и глухих (б-п, д-т, г-к-х, в-ф,

з-с, ж-ш), сонорных (р-л), мягких и твердых (с-с', з-з', б-б', д-д')и т.д. — и, как правило,

происходит лишь в пределах указанных групп. Исключения составляют свистящие и

шипящие звуки, близкие по артикуляции, а также звуки ци ч, которые могут заменяться

звуками, также близкими по своей артикуляции: т—т', с-с'-щ.

Замене или смешению подвергаются не обязательно все звуки определенной

фонетической группы. Эти нарушения часто распространяются лишь на какую-либо пару

звуков, например с—ш; ж—зи т.д. Иногда замена и смешение звуков сочетаются с

искаженным произношением отдельных звуков. Чаще всего нарушения наблюдаются при

произношении свистящих и шипящих звуков, звонких и глухих, а также сонорных ри л.

Наряду с недостатками произношения звуков у некоторых детей встречаются и

нарушения воспроизведения слоговой структуры слова: пропуски слогов, добавления,

перестановки. В основном они пропускают безударную часть слова или согласный звук в

словах со стечением двух или более согласных (зведа — звезда, кадаши — карандаши).

Иногда можно наблюдать и лишние слоги в слове (числитилыцик — чистильщик,

косомонавт — космонавт), перестановку звуков и слогов (древь — дверь, коснамовт —

космонавт) и др.

Указанные ошибки произношения свидетельствуют о недостаточном фонематическом

развитии школьника, т.е. о том, что ребенок в дошкольном возрасте не проделал

необходимой познавательной работы по вычленению отдельных звуков из живой речи, по

соотнесению их между собой. Если такому ребенку не была своевременно оказана

логопедическая помощь, он в дальнейшем не сможет полноценно овладеть грамотой.

Таким образом, возникающие в подобных случаях нарушения чтения и письма следует

рассматривать как результат недостаточного формирования звуковой стороны речи.

Как известно, для развития письменной речи важное значение имеет сознательный анализ

составляющих ее звуков. Однако, чтобы обозначить при письме тот или иной звук буквой,

необходимо не только выделить его из слова, но и обобщить выделенный звук в

устойчивую фонему на основе слухопроизносительной дифференциации. Умение

выделять фонемы из слова и правильно их дифференцировать является одним из

необходимых условий развития анализа звукового состава слова.

Для осуществления звукового анализа необходимо и другое условие — умение

представить звуковой состав слова в целом, а затем, анализируя его, выделить звуки,

сохраняя их последовательность и количество в слове. Анализ звукового состава слова,

как подчеркивает Д.Б. Эльконин, есть не что иное, как овладение определенной учебной

операцией, умственным действием «по установлению последовательности звуков в

слове». Формирование этого учебного действия происходит постепенно и требует от

ребенка активности и сознательности.

Таким образом, умение свободно и сознательно ориентироваться в звуковом составе слова

предполагает достаточный уровень развития фонематического представления у ребенка и

овладения определенным учебным действием.

Установлено, что недостатки произношения у детей часто сопровождаются

затруднениями в анализе звукового состава слова: они с трудом выделяют звуки из

анализируемого слова, не всегда достаточно четко дифференцируют на слух выделенный

звук, смешивают его с акустически парным, не могут сравнить звуковой состав слов,

отличающихся только одним звуком, и т.д. Например, слово «шапка» анализируется ими

следующим образом: «сы, а, пы, а». Такие задания, как подобрать слова на определенный

звук или отобрать картинки, названия которых начинаются с данного звука, выполняются

с типичными ошибками. Например, на звук шони подбирают слова шуба, сумка, шапка;

на звук б — булка, барабан, пароход.

Указанные затруднения, связанные с недостаточным различением звуков, близких по

акустико-артикуляционным признакам, являются характерными для детей с фонетико-

фонематическим и фонематическим недоразвитием и почти не встречаются у детей с

нормальным речевым развитием. Последние испытывают иногда те или иные временные

трудности лишь в овладении учебным действием по определению последовательности и

количества звуков в анализируемом слове. Что касается учащихся с фонетико-

фонематическим и фонематическим недоразвитием, то они в гораздо большей степени,

чем дети с нормальным развитием, допускают ошибки в определении порядка звуков в

слове, пропускают отдельные звуки, вставляют лишние, переставляют звуки и слоги. Для

них характерны и ошибки на замену звуков. Так слово дверь ими будет проанализировано

как т...ве...рь или в...де...л.

Чем ниже уровень практических навыков звукового состава слова, тем большие трудности

испытывают школьники при обучении письму и чтению. Между нарушениями устной

речи, письма и чтения существует тесная связь и взаимообусловленность.

Несформированность представлений о звуковом составе слова приводит не только к

специфическим нарушениям письма, но и к своеобразным нарушениям чтения, которые, в

свою очередь, распространяются как на способы овладения чтением, так и на его темп.

В случаях выраженного ФФН у некоторых учащихся отмечаются трудности в овладении

техникой чтения, что, в свою очередь, оказывает отрицательное влияние на понимание

прочитанного. При низкой технике чтения звуковой образ слова с трудом узнается

ребенком и его связь со значением не устанавливается.

На первых порах обучения чтению решающую роль играет узнавание буквы и связанного

с ней звука, а в дальнейшем навык чтения превращается в зрительное узнавание звукового

образа слогов, целых слов, а иногда и фраз, сложившихся уже в процессе устного

общения. Если у ребенка нет четких представлений о звуковом составе слова, о том, из

каких звуковых элементов состоит слог или слово, у него с трудом формируются

обобщенные звуко-слоговые образы. Вследствие этого он не может объединить звуки в

слоги по аналогии с уже усвоенными, более легкими слогами и узнать их.

Для правильного зрительного восприятия и узнавания слога или слова при чтении

необходимо, чтобы звуковой состав был достаточно четок и чтобы ребенок умел

правильно произносить каждый входящий в него звук. Т.Г. Егоров подчеркивает, что

преодоление трудностей слияния звуков в значительной мере зависит от развития устной

речи ребенка: чем лучше владеют дети устной речью, тем легче им произвести слияние

звуков читаемого слова. У детей легко создаются в процессе обучения звуковые образы

слогов и слов в их обобщенном звуко-буквенном обозначении. «В тех случаях, когда это

по каким-либо причинам не происходит, — отмечает Д.Б. Эльконин, — ребенок отстает в

обучении чтению, задерживаясь долго на побуквенном чтении, испытывает "муки

слияния", не умеет переходить от букв и их названий к звукам живой речи». Подобную

картину мы наблюдаем у некоторых детей с отклонениями в развитии речи.

Чтение у детей с фонетико-фонематическим и фонематическим недоразвитием

характеризуется также замедленным темпом, так как они часто «застревают» на чтении

отдельных букв, отдельных частей слова или целого слова, чтобы правильно соотнести

букву с соответствующим звуком или осмыслить читаемое.

Недостатки в овладении техникой чтения влияют и на понимание прочитанного. Эти две

стороны процесса чтения неразрывно связаны между собой. «Будет ли понятно данное

слово, — пишет также Д.Б. Эльконин, — зависит от того, связана ли его звуковая форма

со значением. Если эта связь имеется, возникает понимание; если такой связи нет, то

слово может быть правильно прочитано, но не понято.

Само собой разумеется, что при выраженных отклонениях в овладении техникой чтения

понимание текста оказывается неполноценным. В этих случаях звуковой образ слова в

процессе чтения плохо узнается и его связь со значением не устанавливается. Например,

ребенок, недостаточно различающий звонкие и глухие звуки или сонорные ри л, может

смешивать значения таких слов, как кора — гора, колос — голос, гроза — глаза и т.д. На

просьбу объяснить значение слова терка, которое было прочитано как телка, учащийся 2-

го класса Слава К. ответил: «Это маленькая коловка (коровка)».

Недостатки произношения и различения звуков — фонетико-фонематическое и

фонематическое недоразвитие (ФФН и ФН), обусловливающие затруднения в овладении

чтением и письмом, наряду с фонетическим дефектом являются самыми

распространенными у учащихся общеобразовательных школ. Однако поскольку в обоих

случаях имеют место дефекты произношения, то учитель должен уметь определять,

являются ли недостатки произношения самостоятельным, изолированным дефектом или

они выступают в качестве одного из проявлений более сложного нарушения звуковой

стороны речи, а именно — ФФН, и уметь дифференцировать данные проявления. Это

необходимо для определения содержания коррекционного воздействия.

Учащиеся с недоразвитием звуковой стороны речи (ФФН и ФН) составляют примерно 20-

30% от общего числа детей с несформированностью языковых средств. Среди этих

учащихся число реально неуспевающих по родному языку колеблется от 50 до 100%.

Общее недоразвитие речи

У некоторых учащихся нарушения в произношении звуков сочетаются с недоразвитием

фонематических и лексико-грамматических средств языка. Это — общее недоразвитие

речи (ОНР). Оно выражается в том, что нарушение распространяется как на звуковую

сторону речи (включая фонематические процессы), так и на смысловую. Общее

недоразвитие речи у детей имеет разную выраженность, имеющую по классификации Р.Е.

Левиной 3 уровня:

I@@ уровень — отсутствие общеупотребительной речи;

II@ уровень — начало общеупотребительной речи;

III@@@@@@@@@@@ уровень — фразовая речь с элементами фонетико-фонематического и лексико-

грамматического недоразвития.

Дети с I и II уровнем развития речи в общеобразовательном учреждении обучаются редко.

Как правило, у учащихся традиционных школ общее недоразвитие речи менее выражено.

Проблема проявлений и устранения ОНР у учащихся общеобразовательных школ

изучалась А.В. Ястребовой. Обиходная речь этой категории детей достаточно развита и не

имеет грубых отклонений в словарном запасе, грамматическом построении фраз и

фонетическом их оформлении. Ребенок с данным уровнем речевого развития может

ответить на вопросы, составить элементарный рассказ по картинке, фрагментарно

пересказать прочитанное, рассказать о волнующих его событиях, т.е. построить

высказывание в пределах близкой ему темы.

Однако в ситуации обусловленной речи — при выполнении специальных заданий,

требовании развернутых ответов по определенной учебной теме с использованием

соответствующих форм высказываний (доказательство, рассуждение) — у таких детей

выявляется недостаточное развитие языковых средств.

У учащихся разных классов наблюдается различное соотношение степени недоразвития

каждого из компонентов речевой системы. Так, у первоклассников преобладает

недостаточное развитие устной формы речи, что также может быть выражено по-разному.

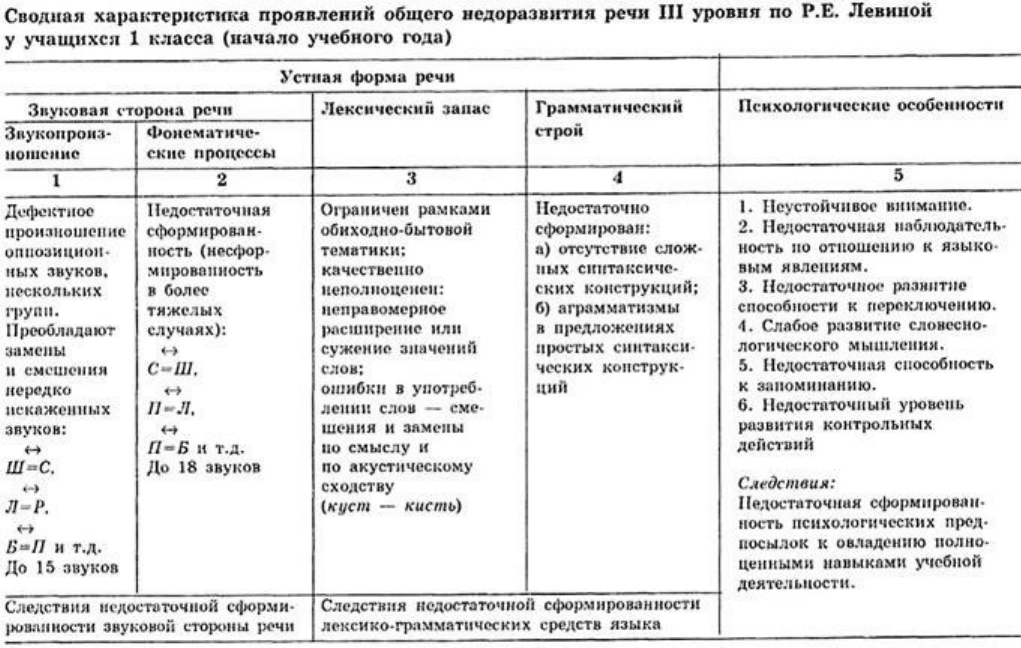

Сводная характеристика речи детей с ОНР представлена в таблице. В ней отражен ряд

диагностических моментов, имеющих важное значение как для прогноза эффективности

коррекционного обучения в целом, так и для планирования его содержания.

Изучение проявлений речевых нарушений у учащихся начальных классов

общеобразовательных школ показывает, что у части из них несформированность

языковых средств менее выражена. Это касается как звуковой стороны речи, так и

смысловой. Так, количество неправильно произносимых звуков у них не превышает 2-5 и

распространяется лишь на одну-две группы оппозиционных звуков. У некоторых детей,

прошедших дошкольное коррекционное обучение, произношение всех этих звуков может

быть в пределах нормы или недостаточно внятным. При этом у всех детей недостаточно

сформированы фонематические процессы.

Количественный состав словарного запаса учащихся данной группы детей шире и

разнообразнее, чем у школьников, имеющих выраженное общее недоразвитие речи.

Однако и они допускают в самостоятельных высказываниях ряд ошибок, обусловленных

смешением слов по смыслу и акустическому сходству (см. табл.).

Грамматическое оформление устных высказываний также характеризуется наличием

специфических ошибок, отражающих недостаточное усвоение детьми предложного и

падежного управления, согласования, сложных синтаксических конструкций. Что касается

детей с ОНР, то все перечисленные отклонения в формировании средств языка у них

выражены более резко.

Отставание в развитии языковых средств (произношения, словаря, грамматического

строя) не может, естественно, не оказывать определенного влияния и на формирование

более сложных видов речевой деятельности. Речь первоклассника с ОНР носит

преимущественно ситуативный характер и имеет форму диалога. Она все еще связана с

непосредственным опытом детей. Первоклассники испытывают определенные трудности

при продуцировании связных высказываний (монологическая речь), которые нередко

сопровождаются поисками необходимых для выражения мысли языковых средств. У

детей еще нет навыков и умения связно излагать свои мысли. Поэтому для них

характерны подмена связного высказывания односложными ответами на вопросы или

разрозненными нераспространенными предложениями, а также неоднократные

повторения слов и отдельных предложений. Детям с нерезко выраженным ОНР доступны

более или менее развернутые связные высказывания в пределах обиходно-бытовой

тематики. Вместе с тем связные высказывания в процессе учебной деятельности

вызывают у таких детей определенные трудности. Их самостоятельные высказывания

характеризуются фрагментарностью, недостаточной связностью, логичностью.

У учащихся 2-3 классов основными являются недостатки письма и чтения. Нарушения

устной речи у большинства из них менее выражены. Это может быть результатом работы

логопеда в начале 1-го класса. Вместе с тем тщательное изучение уровня

сформированности устной речи обнаруживает определенные пробелы в развитии всех ее

сторон.

Звуковая сторона речи учащихся 2-3 классов с общим недоразвитием также является

недостаточно сформированной. Несмотря на то что у этих школьников наблюдаются

лишь отдельные недочеты в произношении звуков, они испытывают затруднения в

различении акустически близких звуков, в последовательном произношении слогов в

многосложных незнакомых словах, со стечением согласных звуков: второстительные —

второстепенные; транстит — транспорт; фотофигурует — фотографирует.

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКА

Характеризуя словарный запас учащихся 2-3 классов, следует отметить не только его

ограниченность (преобладание слов, обозначающих конкретные предметы и действия, при

недостаточном количество обобщающих слов, а также слов, обозначающих абстрактные

понятия), но и недостаточное понимание значений слов, особенно тех, которые редко

используются в обиходе. Причем именно эта особенность, являющаяся одной из самых

типичных для рассматриваемой группы детей, лежит в основе многочисленных ошибок в

употреблении слов.

Слова, понимание которых обусловлено контекстом, часто воспринимаются недостаточно

дифференцированно и полно, так как учащиеся, имеющие указанный уровень речевого

недоразвития, не полностью осознают смысловую общность значений слов, что приводит

к своеобразному их употреблению, частым заменам как по смысловому, так и по

звуковому и морфологическому признакам. Для иллюстрации приведем несколько

примеров ошибочного употребления слов: «Малыш рисует цирком (циркулем) кружки»;

«На уроке труда мы резали (вырезали) треугольники». Замена слова, нужного для

данного контекста, другим не всегда констатируется учителем, так как в большинстве

случаев в речевом общении дети осмысленно заменяют одно слово другим, практически

владея грамматическими категориями, умея строить простые предложения.

Ограниченность и неполноценность лексических средств наглядно проявляется при

выполнении заданий, связанных со словоизменением и словообразованием. Дети

допускают большое количество ошибок в употреблении суффиксов, приставок,

окончаний, например: медведиха вместо «медведица»: морковяный вместо «морковный»,

побежала (кошка) вместо «убежала», отрезал (треугольник) вместо «вырезал» и т.д.

Недостаточное умение пользоваться способами словообразования задерживает развитие

словарного запаса у детей. Они с трудом изменяют слова и образовывают новые. Это

проявляется, например, при выполнении заданий, связанных с подбором однокоренных

слов, который крайне ограничен, стереотипен: к данному слову подбираются 2-3 слова,

отличающиеся только окончаниями; совсем редко используются для образования слова

суффиксы и приставки. Иногда подбираются слова, близкие в звуковом отношении, но

разные по смыслу.

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЧИ

Одним из существенных проявлений недостаточности грамматического оформления речи

является низкий уровень способности строить предложения. Учащиеся 1-3 классов как в

устной, так и письменной речи пользуются преимущественно простыми предложениями с

небольшим распространением. При построении развернутых предложений, включающих

более 5-и слов, а также предложений сложных синтаксических конструкций они

допускают различные ошибки в согласовании, падежном и предложном управлении

(«Мама кормит зерном петух и курица»; «Лида и Зина сидит на стуле около парта».

Учащиеся затрудняются также в употреблении падежных окончаний, смешивая формы

склонений: озерой — «озером», к солнышке — «к солнышку», карандашов —

«карандашей».

Ошибки, связанные с неправильным употреблением числа, проявляются в некоторых

случаях и при согласовании, например — существительного с глаголом («Сколько ребят

поехала кататься на лыжах?»; «Два зайца бежит по полянке»). Особенно часто эти

ошибки появляются тогда, когда сказуемое относится к подлежащему, выраженному

двумя словами («Девочка и мальчик идет по лугу»; «Петя и Сережа играет в мяч»). В

этих случаях многие дети формально ориентируются только на одно слово, стоящее перед

глаголом.

Отдельные ошибки в согласовании наблюдаются также при сочетании имени

существительного с прилагательным или местоимением (живую лещ; каждую ящик; чья

перо; дай твоя игрушка). Весьма затрудняет детей употребление числа существительных

в зависимости от числительных (на ветке висит пять вишнев; двое пуговицей; пара

варежков).

Своеобразие грамматического оформления устной речи на данном уровне недоразвития

состоит в том, что отдельные проявления аграмматизма, возникающие, в основном,

вследствие нарушения согласования и управления, проступают на фоне правильно

построенных предложений, т.е. одна и та же грамматическая форма или категория в

разных условиях может употребляться правильно и неправильно — в зависимости от

условий, в которых протекает устная речь детей.

Таким образом, нарушения устной речи учащихся 2—3 классов выражены нерезко. Но

поскольку они распространяются на все стороны речи — звуковую и смысловую, то в

целом создают серьезные препятствия в обучении детей письму и чтению. При этом

необходимо отметить, что нарушения письма и чтения являются вторичными по

отношению к нарушениям устной речи.

Что касается учащихся 3—4 классов с ОНР, то проявления несформированности

языковых средств у них иные. Учащиеся могут ответить на вопрос, составить

элементарный рассказ по картинке, передать отдельные эпизоды прочитанного, рассказать

о волнующих событиях, т.е. построить свое высказывание в пределах близкой им темы.

Однако при изменении условий коммуникации, при необходимости дать развернутые

ответы с элементами рассуждения, доказательства, при выполнении специальных учебных

заданий такие дети испытывают значительные трудности в использовании лексико-

грамматических средств, указывающие на недостаточное их развитие: ограниченность и

качественную неполноценность словарного запаса, недостаточную сформированность

грамматических средств языка.

Своеобразие проявлений общего недоразвития речи у этих учащихся состоит в том, что

ошибки в использовании лексико-грамматических средств (отдельные проявления

аграмматизма, семантические ошибки) наблюдаются на фоне правильно составленных

предложений, текста. Иными словами, одна и та же грамматическая категория или форма

в разных условиях может употребляться правильно и неправильно — в зависимости от

коммуникативных условий, в которых протекает устная речь детей, и предъявляемых к

ней требований.

Звуковая сторона речи учащихся 3—4 классов с общим недоразвитием также является

недостаточно сформированной, несмотря на то, что у этих школьников наблюдаются

лишь отдельные недочеты в произношении звуков, в последовательном произношении

слогов в многосложных незнакомых словах, в словах со стечением согласных звуков

(втростительные — второстепенные, транстит — транспорт, лигуриват — регулирует).

Все вышесказанное создает серьезные препятствия при обучении их грамотному письму и

правильному чтению. Таким образом, у этих детей наиболее ярко проявляются не

дефекты устной речи, а нарушения чтения и письма.

Письменные работы данной группы школьников изобилуют разнообразными ошибками:

специфическими, орфографическими и синтаксическими. Причем специфических ошибок

у детей с общим недоразвитием речи значительно больше, чем у детей с фонетико-

фонематическим и фонематическим недоразвитием. В этих случаях, наряду с ошибками,

которые являются следствием недостаточного развития фонематических процессов,

имеется целый ряд ошибок, связанных с недоразвитием лексико-грамматических средств

языка (ошибки предложно-падежного управления, согласования и т.д.). Наличие

подобных ошибок свидетельствует о том, что процесс овладения грамматическими

закономерностями языка у рассматриваемой группы детей еще не закончен.

Учащиеся с ОНР составляют примерно 15—20% от общего числа детей с

несформированностью языковых средств. Практически все эти дети не успевают по

родному языку.

Недостатки чтения и письма у учащихся с фонетико – фонематическим и

общим недоразвитием речи

Несформированность устной речи разной степени выраженности (фонематическое

недоразвитие, ФФН и ОНР) предопределяет и определенную степень нарушений чтения и

письма. В логопедии дефекты письма принято обозначать следующими терминами:

аграфия (от греч. а — частица, обозначающая отрицание; grapho— пишу) — полная

неспособность к усвоению письма, появляющаяся нередко как следствие нарушения

психофизиологических процессов, обеспечивающих закономерную связь звукового и

письменного аспектов речевой деятельности. Аграфия проявляется потому, что ребенок

не осознает буквы как графемы, не умеет соединять их в слова;

дисграфия (от греч. dys— приставка, означающая расстройство; grapho— пишу) —

специфическое нарушение письма, при котором наблюдаются стойкие и повторяющиеся

ошибки: смешение и замены согласных оппозиционных букв, искажения звуко-слоговой

структуры, нарушения слитности написания отдельных слов в предложении, аграмматизм.

Письмо представляет собой сложную форму речевой деятельности. В нем принимают

участие различные анализаторы: речеслуховой, речедвигательный, зрительный,

двигательный (моторный). Между ними в процессе письма устанавливается тесная связь и

взаимообусловленность. Исследования по проблеме нарушений письма, направленные на

поиск путей коррекции нарушений устной речи, чтения и письма, имеют важное значение

для предупреждения и преодоления школьной неуспеваемости учащихся начальных

классов.

Успешному научному поиску способствовали исследования, направленные на выявление

системного строения речевой деятельности. Было доказано, что речевая деятельность

представляет собой сложное целое, составные элементы которого взаимодействуют и

обусловливают друг друга, вскрыты психологические механизмы, лежащие в основе

процессе письма (Л.С. Выготский, 1934; А.Р. Лурия, 1950; Д.Б. Эльконин, 1956; Н.Н.

Жинкин, 1958; Р.Е. Левина, 1961 и др.). В процессе этих исследований установлено, что

овладение грамотным письмом возможно только на основе достаточной

сформированное™ устной речи.

Нарушения письма практически всегда сочетаются с недостатками чтения. Это

объясняется тем, что своим происхождением они связаны с дефектом предпосылочных

процессов, обусловливающих аномальное развитие речи детей и, в свою очередь,

приводящих к нарушению или несформированности отдельных процессов или операций,

необходимых для формирования правильных навыков чтения и письма.

Недостатки чтения:

Ø@ алексия (а — отрицание; 1еgо — читаю) — полная неспособность или потеря

способности овладения процессом чтения;

Ø@ дислексия — частичное специфическое нарушение процесса чтения.

В исследованиях акта чтения большое внимание принято уделять скорости и характеру

движения глаз. Установлено, что движения глаз в процессе чтения неравномерны: они

совершаются толчками, чередуясь с короткими остановками, во время которых

происходит осмысливание прочитанного. Чем труднее текст, тем больше остановок.

Кроме того, при чтении большую роль играет боковое зрение, позволяющее вести глаз

вдоль строки, не «соскальзывая» с нее. Боковое видение расширяет одновременный охват

тех слов, которые не находятся в фокусе, и тем самым ускоряет осмысление. Чем больше

отработан навык чтения, тем более беглым оно становится, тем меньше остановок

наблюдается в движении глаз.

При расстройствах чтения все эти процессы слабо развиты. В таких случаях чтение

характеризуется замедленностью движений глаз; частота остановок настолько велика, что

их можно заметить даже в ходе прочитывания одного слова. Некоторые авторы

указывают, что у детей с расстройствами чтения боковое видение скорее тормозит, чем

ускоряет его. Средняя скорость чтения у таких детей в 3—4 раза медленнее по сравнению

с нормальной скоростью. Когда дети «застревают» на каком-нибудь одном слове, общая

скорость снижается до 10—12 слогов в минуту. При таком чтении слова чаще всего

искажаются, фраза теряет свое содержание.

К типичным проявлениям нарушения чтения относятся:

Ø@ неспособность осуществить звуковой анализ и синтез слов при чтении (вставка и

пропуск отдельных букв);