Дамаскин Б.Б., Петрий О.А., Подловченко Б.И. и др. Практикум по электрохимии

Подождите немного. Документ загружается.

мации можно пояснить следующим образом. Так как в водородной об-

ласти в первом приближении [см. уравнение (3.95а)1

г

~

н

* (3.104)

ТО

с\Е

Г

-V р .

йЕ

г

(3.105)

а поскольку степень заполнения

поверхности водородом равна

вн

Л

Н

то

й

Е

г

(3.106)

Предположим, что каждый

из пиков в водородной области

отвечает адсорбции водорода

по изотерме Лэнгмюра:

I

(3.107)

е.

1-е,

н

2

где Р — константа адсорбцион-

ного равновесия. В соответ-

ствии с уравнением Нернста

сПпрн 2Р ••

1ЛП

— (3.108)

АЕ

Г

ЯТ

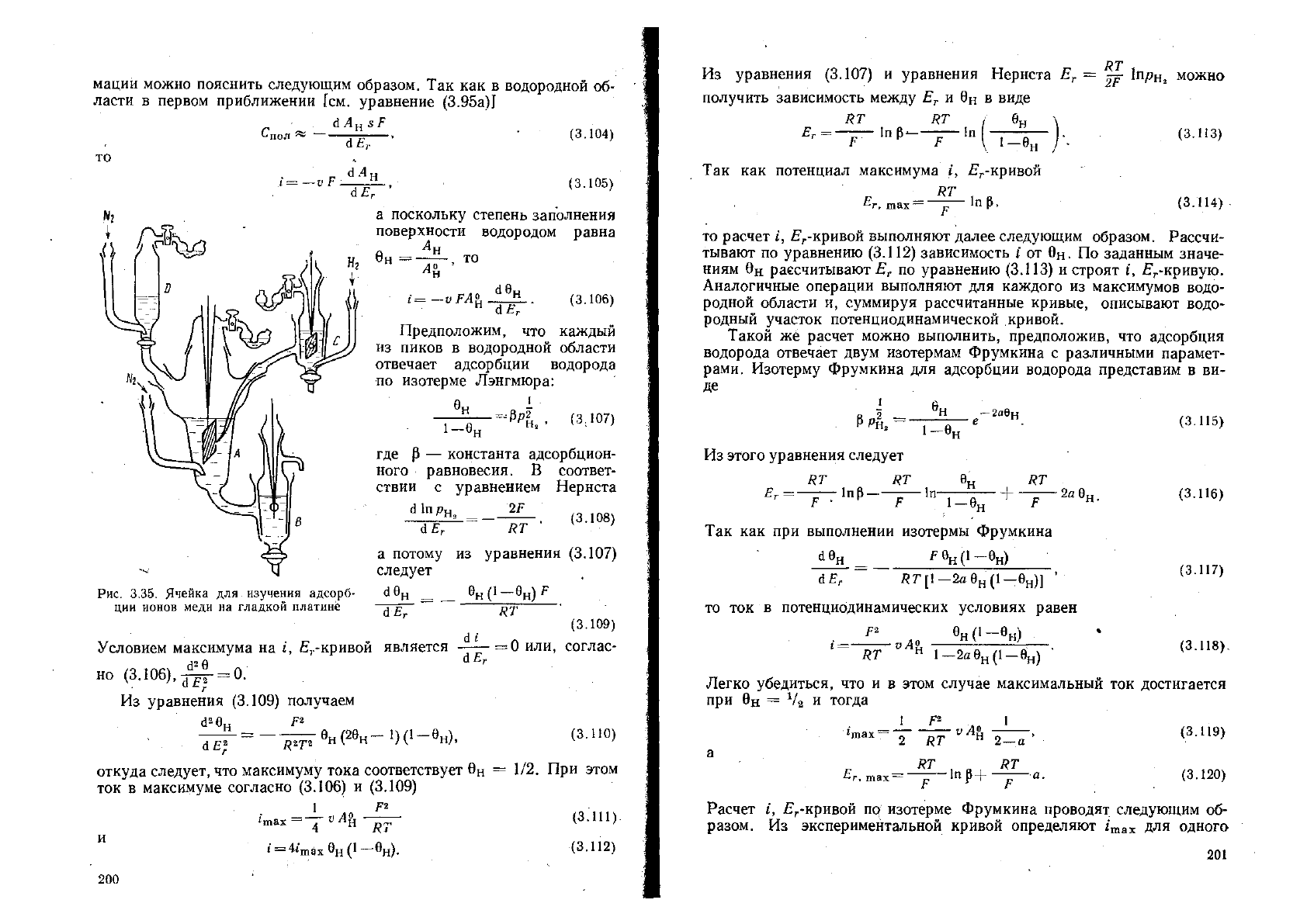

Рис. 3.35. Ячейка для изучения адсорб-

ции ионов меди на гладкой платине

а потому из уравнения (3.107)

следует

&Е

Г

ЯТ

(3.109)

Условием максимума на I, С

г

-кривой является —^-==0 или, соглас-

но (3.106),

Из уравнения (3.109) получаем

<1

2

0«

/72

&е1

Я*Т 2

(3.110)

откуда следует, что максимум^ тока соответствует 0н = 1/2. При этом

ток в максимуме согласно (3.106) и (3.109)

1 р*

*шах =

4

V

^н

в

н

(1

—0

Н

).

(3.111)

(3.112)

101$

ят

Из уравнения (3.107) и уравнения Нернста Е

г

— ^р 1п/?н

2

можно

получить зависимость между Е

т

и 0

Н

в виде

ят ят / е„ \

(ЗШ)

Так как потенциал максимума /:

г

-кривой "

ЯТ

= (3.114)

то расчет I, 5"

г

-кривой выполняют далее следующим образом. Рассчи-

тывают по уравнению (3.112) зависимость / от 0

Н

. По заданным значе-

ниям 0

Н

рассчитывают Е

г

по уравнению (3.113) и строят I, ^-кривую.

Аналогичные операции выполняют для каждого из максимумов водо-

родной области и, суммируя рассчитанные кривые, описывают водо-

родный участок потенциодинамической кривой.

Такой же расчет можно выполнить, предположив, что адсорбция

водорода отвечает двум изотермам Фрумкина с различными парамет-

рами. Изотерму Фрумкина для адсорбции водорода представим в ви-

де

• (З.П5)

1-е

н

Из этого уравнения следует

ят ят е

н

ят

Е

г

1пр——•— 1п

1

__

е

+ -у- 2«в

н

. (3.116)

(3.117)

Так как при выполнении изотермы Фрумкина

/

а9

н _

р 9

н

О

—

е

н)

&Е

Г

ЯТ [I —2а 8

Н

(1

—6ц)] '

то ток в потенциодинамических условиях равен

р* ОТТ —

н 1_2ае

н

(1-е

н

) • <

ЗП8

>

Легко убедиться, что и в этом случйе максимальный ток достигается

при 0

Н

==

1

/

2

и тогда

а

ЯТ ят

— (3.120)

Расчет г, 5

г

-кривой пс( изотерме Фрумкина проводят следующим об-

разом. Из экспериментальной кривой определяют /

тах

для одного

201

из максимумов и, задавшись величиной Лн, рассчитывают а по урав-

нению (3.119). Зная а и Е

Гг тах

, находят 1п|3, после чего для каждого

выбранного 8

Н

по уравнениям (3.118) и (3.116) вычисляют ток десорб-

цйи водорода и соответствующие им потенциалы. Проводят такие рас-

четы для каждого из водородных максимумов в отдельности, а затем

находят суммарную 5

г

-кривую.

2. ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ АДАТОМОВ МЕДИ

НА ПЛАТИНОВОМ ЭЛЕКТРОДЕ

Потенциодинамический метод может быть использован вместо ме-

тода кривых заряжения при выполнении любой из работ, которые пред-

ставлены на с. 185—196. При достаточно высоких скоростях разверт-

ки потенциала 20 мВ/с) при выполнении этих работ вместо плати-

нированного платинового электрода можно использовать гладкий

платиновый.

Потенциодинамический метод имеет определенное преимущество

в информативности перед методом кривых заряжения, как и любой

метод определения производной искомой функции перед интеграль-

ным методом. Это особенно проявляется при изучении образования

адсорбированных атомов — адатомов, возникающих из ионов раст-

вора при их адсорбции на поверхности электродов до того, как ока-

зывается термодинамически возможным образование соответствующей

фазы («дофазовое» выделение вещества). Фактически рассмотренную

выше адсорбцию водорода и кислорода на платине можно трактовать

как процесс образования адатомов, так как слой Я

адс

возникает из

ионов Н

3

0

+

значительно раньше (на 0,35—0,4 В), чем начинается

выделение молекулярного водорода, а адсорбированные атомы кисло-

рода образуются за счет разряда молекул воды или ионов ОН

-

" при

потенциалах, лежащих отрицательнее обратимого кислородного на

0,5—0,6 В. Образование адатомных слоев (иод субмонослоев) до дости-

жения равновесных потенциалов соответствующих систем описано в

настоящее время при адсорбции большого числа катионов (Си

2

*.,

РЬ

2

+, ВР+, 5п

2

+, Щ1+, Т1+ и др.) и анионов (Г~, 5

е

- и др.) на

электродах из Р1; КЬ, Рс1, Аи и других материалов. Причина этого яв-

ления состоит в том, что энергия связи между металл ом-субстратом и

атомом-адсорбатом оказывается во многих случаях значительна боль-

ше, чем энергия связи между атомами в фазе адсорбата.

Для изучения поведения адатомов меди на гладком платиновом

электроде используют ячейку, изображенную на рис. 3.33. В этой ячей-

ке предусмотрен сосуд I) для введения добавок в используемый фоно-

вый раствор, причем раствор, содержащий добавку, может быть пред-

варительно очищен от кислорода воздуха продуванием инертного газа.

Первоначально центральную часть ячейки А, отделения вспомога-

тельного электрода В и электрода сравнения С заполняют 0,5 М раст-

вором Н

2

50

4

. Рабочий электрод, тщательно промытый бидистиллятом,

вводят в ячейку, электролит продувают инертным газом, а через

192

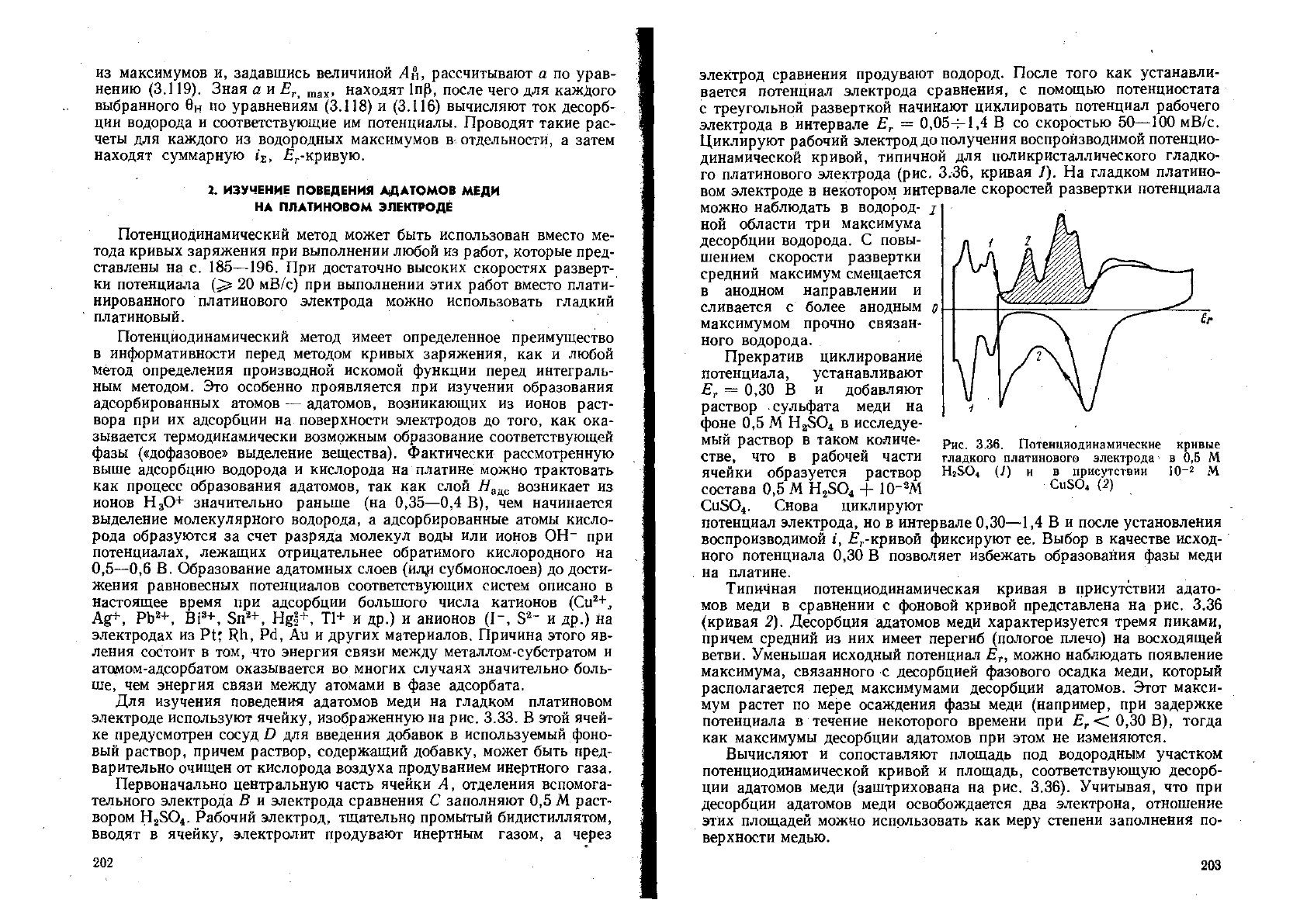

электрод сравнения продувают водород. После того как устанавли-

вается потенциал электрода сравнения, с помощью потенциостата

с треугольной разверткой начинают циклировать потенциал рабочего

электрода в интервале Е

г

= 0,05-М ,4 В со скоростью 50—100 мВ/с.

Циклируют рабочий электрод до получения воспройзводимой потенцио-

динамической кривой, типичной для поликристаллического гладко-

го платинового электрода (рис. 3.36, кривая 1). На гладком платино-

вом электроде в некотором интервале скоростей развертки потенциала

можно наблюдать в водород- /

ной области три максимума

десорбции водорода. С повы-

шением скорости развертки

средний максимум смещается

в анодном направлении и

сливается с более анодным о -

максимумом прочно связан-

ного водорода.

Прекратив циклирование

потенциала, устанавливают

Е

т

= 0,30 В и добавляют

раствор сульфата меди на Л

1

фоне 0,5 М Н

2

30

4

в исследуе-

мый раствор в таком ^количе-

Рис 3 36

Потенциодинамические кривые

егве, что в рабочей части гладкого платинового электрода

*

в 0,5 М

ячейки образуется раствор Н

2

50

4

(1) и в присутствии 10~

2

М

состава 0,5 М Н

2

50

4

+ 10-

2

М

Си8

°4 <*) .

Си50

4

. Снова циклируют

потенциал электрода, но в интервале 0,30—1,4 В и после установления

воспроизводимой /, 21

г

-кривой фиксируют ее. Выбор в качестве исход-

ного потенциала 0,30 В позволяет избежать образования фазы меди

на платине.

Типичная потенциодинамическая кривая в присутствии адато-

мов меди в сравнении с фоновой кривой представлена на рис. 3.36

(кривая 2). Десорбция адатомов меди характеризуется тремя пиками,

причем средний из них имеет перегиб (пологое плечо) на восходящей

ветви. Уменьшая исходный потенциал Е

т

, можно наблюдать появление

максимума, связанного с десорбцией фазового осадка меди, который

располагается перед максимумами десорбции адатомов. Этот макси-

мум растет по мере осаждения фазы меди (например, при задержке

потенциала в течение некоторого времени при Е

г

< 0,30 В), тогда

как максимумы десорбции адатомов при этом не изменяются.

Вычисляют и сопоставляют площадь под водородным участком

потенциодинамической кривой и площадь, соответствующую десорб-

ции адатомов меди (заштрихована на рис. 3.36). Учитывая, что при

десорбции адатомов меди освобождается два электрона, отношение

этих площадей можно использовать как меру степени заполнения по-

верхности медью.

7 Зак. 434 102

Очень сложная форма кривой десорбции адатомов меди свиде-

тельствует как о наличии на поверхности различных дискретных ти-

пов адсорбционных центров, отличающихся энергией связи Р1 —

— Си

адс

, так и о возможном образовании, по крайней мере на неко-

торых местах, второго слоя адатомов меди, поведение которого, как

и первого слоя, отличается от поведения фазы меди.

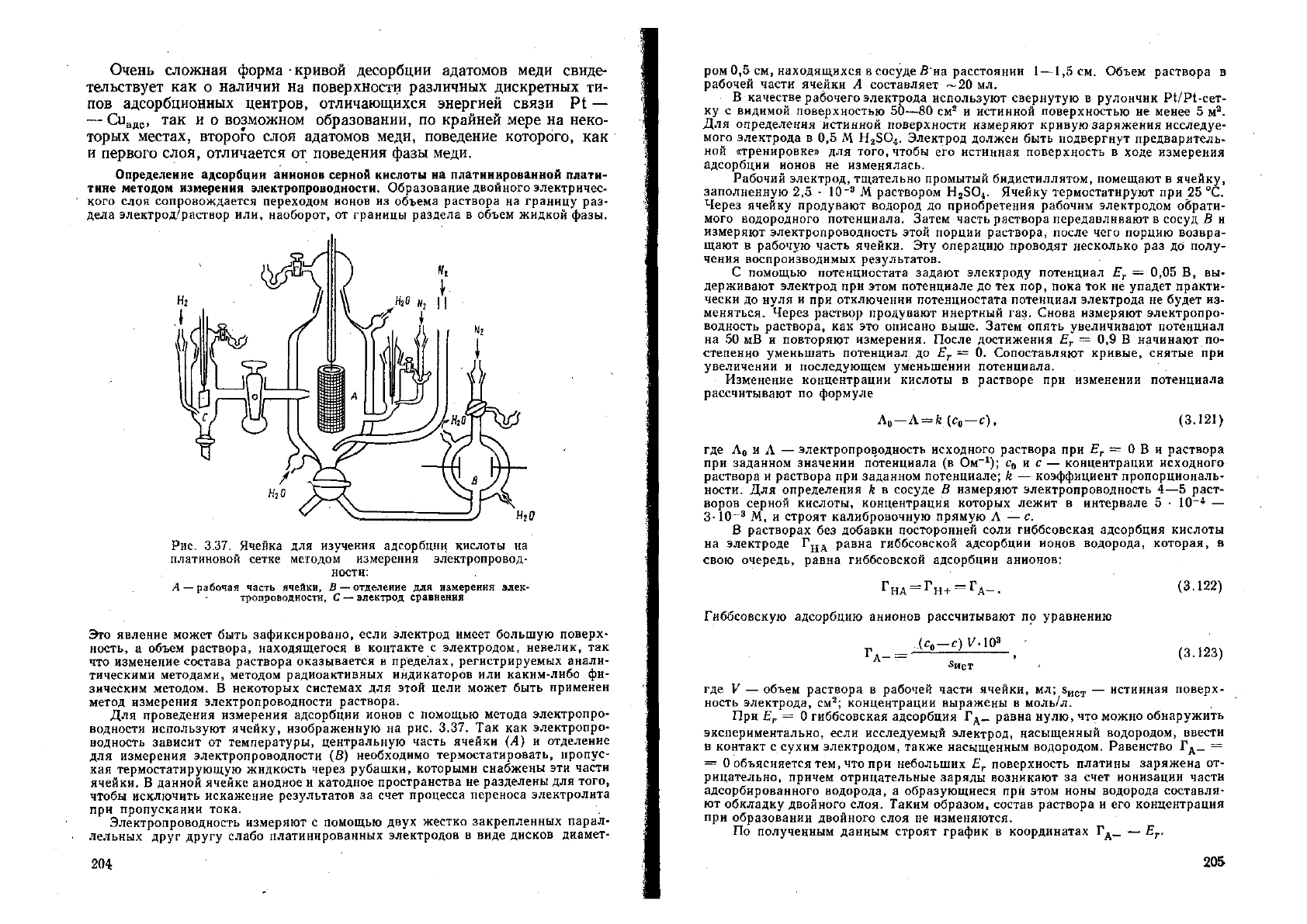

Определение адсорбции анионов серной кислоты на платинированной плати-

тине методом измерения электропроводности. Образование двойного электричес-

кого слоя сопровождается переходом ионов из объема раствора на границу раз-

дела электрод/раствор или, наоборот, от границы раздела в объем жидкой фазы.

Рис. 3.37. Ячейка для изучения адсорбции кислоты на

платиновой сетке методом измерения электропровод-

ности:

А

—

рабочая часть ячейки, В

—

отделение для измерения элек-

тропроводности, С— электрод сравнения

Это явление может быть зафиксировано, если электрод имеет большую поверх-

ность, а объем раствора, находящегося в контакте с электродом, невелик, так

что изменение состава раствора оказывается в пределах, регистрируемых анали-

тическими методами, методом радиоактивных индикаторов или каким-либо фи-

зическим методом. В некоторых системах для этой цели может быть применен

метод измерения электропроводности раствора.

Для проведения измерения адсорбции ионов с помощью метода электропро-

водности используют ячейку, изображенную на рис. 3.37. Так как электропро-

водность зависит от температуры, центральную часть ячейки (А) и отделение

для измерения электропроводности (В) необходимо термостатировать, пропус-

кая термостатирующую жидкость через рубашки, которыми снабжены эти части

ячейки. В данной ячейке анодное и катодное пространства не разделены для того»

чтобы исключить искажение результатов за счет процесса переноса электролита

при пропускании тока.

Электропроводность измеряют с помощью двух жестко закрепленных парал-

лельных друг другу слабо платинированных электродов в виде дисков диамет-

192 7 Зак. 434 193

ром 0,5 см, находящихся в сосуде В*на расстоянии

1 — 1,5

см. Объем раствора в

рабочей части ячейки А составляет ~20 мл.

В качестве рабочего электрода используют свернутую в рулончик Р1/Р1-сет-

ку с видимой поверхностью 50—80 см

2

и истинной поверхностью не менее 5 м

2

.

Для определения истинной поверхности измеряют кривую заряжения исследуе-

мого электрода в 0,5 М Н

2

50

4

. Электрод должен быть подвергнут предваритель-

ной «тренировке» для того, чтобы его истинная поверхность в ходе измерения

адсорбции ионов не изменялась.

Рабочий электрод, тщательно промытый бидистиллятом, помещают в ячейку,

заполненную 2,5 • Ю

-3

М раствором Н

2

50

4

. Ячейку термостатируют при 25 °С.

Через ячейку продувают водород до приобретения рабочим электродом обрати-

мого водородного потенциала. Затем часть раствора передавливают в сосуд В и

измеряют электропроводность этой порции раствора, после чего порцию возвра-

щают в рабочую часть ячейки. Эту операцию проводят несколько раз до полу-

чения воспроизводимых результатов.

С помощью потенциостата задают электроду потенциал Е

т

= 0,05 В, вы-

держивают электрод при этом потенциале до тех пор, пока ток не упадет практи-

чески до нуля и при отключении потенциостата потенциал электрода не будет из-

меняться. Через раствор продувают инертный газ. Снова измеряют электропро-

водность раствора, как это описано выше. Затем опять увеличивают потенциал

на 50 мВ и повторяют измерения. После достижения Е

г

~ 0,9 В начинают по-

степенно уменьшать потенциал- до Е

г

= 0. Сопоставляют кривые, снятые при

увеличении и последующем уменьшении потенциала.

Изменение концентрации кислоты в растворе при изменении потенциала

рассчитывают по формуле

А

0

—А —к (Со—с), (3.121)

где Л

0

и А — электропроводность исходного раствора при Е

т

= 0 В и раствора

при заданном значении потенциала (в Ом""

1

); с

0

и с — концентрации исходного

раствора и раствора при заданном потенциале; к — коэффициент пропорциональ-

ности. Для определения к в сосуде В измеряют электропроводность 4—5 раст-

воров серной кислоты, концентрация которых лежит в интервале 5 • 10~

4

—

3- Ю

-3

М, и строят калибровочную прямую Л — с.

В растворах без добавки посторонней соли гиббсовская адсорбция кислоты

на электроде Г

НА

равна гиббсовской адсорбции ионов водорода, которая, в

свою очередь, равна гиббсовской адсорбции анионов:

Г

НА

= Г

Н+

=Г

А

_. (3.122)

Гиббсовскую адсорбцию анионов рассчитывают по уравнению

(с с)1М0

3

, _

Г

А

_

=

—

1

— , (3.123)

5

И

сТ '

где V — объем раствора в рабочей части ячейки, мл; з

ист

— истинная поверх-

ность электрода, см

2

; концентрации выражены в моль/л.

При Е

т

= 0 гиббсовская адсорбция Г

А

__ равна нулю, что можно обнаружить

экспериментально, если исследуемый электрод, насыщенный водородом, ввести

в контакт с сухим электродом, также насыщенным водородом. Равенство Г

А

_ =

= 0 объясняется тем, что при небольших Е

т

поверхность платины заряжена от-

рицательно, причем отрицательные заряды возникают за счет ионизации части

адсорбированного водорода, а образующиеся при этом ионы водорода составля-

ют обкладку двойного слоя. Таким образом, состав раствора и его концентрация

при образовании двойного слоя не изменяются.

По полученным данным строят график в координатах Г

А

_ — Е

т

,

Зависимость адсорбции анионов серной кислоты от потенциала платинового

электрода проходит через максимум при Е

т

= 0,8 В (рис. 3.38). Снижение ад-

сорбции при Е

г

> 0,8 В связано с вытеснением анионов адсорбирующимися на

электродах атомами кислорода, образующими диполи Р* — О

адс

, отрицатель-

ные концы которых обращены к раствору.

Дифференцируя Г

д

_, В

г

-кривую в интервале Е

т

— 0,4—0,7 В, получают

величину Р^ которую в первом приближении можно приравнять емкости

с\Е

Т

НГ

А

_ <*

А0

двойного электрического слоя. Сравнивая Р

.

п

- с , т. е. с поляризационнои

йс

г

и Ь

г

емкостью электрода, можно убедиться,что в сернокислых растворах на платине

имеет место перекрывание областей адсорб-

ции водорода и кислорода.

Аналогично может быть определена за-

висимость адсорбции других кислот (соля-

ной, бромоводородной и т. д.) от потенциала.

Определение зависимости свободного за-

ряда поверхности платинированной платины

от потенциала методом адсорбционных кри-

вых. Методы кривых заряжения и потенци-

одинамических кривых позволяют найти за-

висимость полного заряда поверхности

т> ^.оо о я (точнее, АР') от потенциала электрода. Для

нис. Зависимость адсорб- определения зависимости свободного заряда ц

ции анионов серной кислоты

от похенциала

используют метод адсррбцион-

от потенциала платинирован-

ных кривых> который

"

б

ыл предложен А. Н.

ного платинового^ электрода в ф

румк

и

иньш

,

А

.

И

Шлыгиным и В. М. Медве-

р створе до-ш м довским. Метод основан на регистрации изме-

24

нения концентрации водородных (или гидро-

ксильных)^ионов, т. е. гиббсовской адсорбции ионов водорода Г

н+

при об-

разовании двойного электрического слоя в растворе, содержащем избыток по-

стороннего электролита. В таком растворе катионы электролита полностью вы-

тесняют ионы водорода из двойного слоя и, следовательно, Л

н+

= 0. При этом

в соответствии с уравнением (3.11)

= (3.124)

По условию электронейтральности в растворе соли СА, подкисленном кисло-

той НА,

Г

Н+

= Г

А

__-Г

С+

, (2.125)

где Г

с+

— гиббсовская адсорбция катионов. Так как в растворе с большим

избытком соли ионы водорода не участвуют в образовании ионной обкладки

двойного слоя, то

д = РТ

А

„-РТ

с+

(3.126)

(3.127)

Таким образом, определив Г

н+

, находят свободный заряд поверхности.

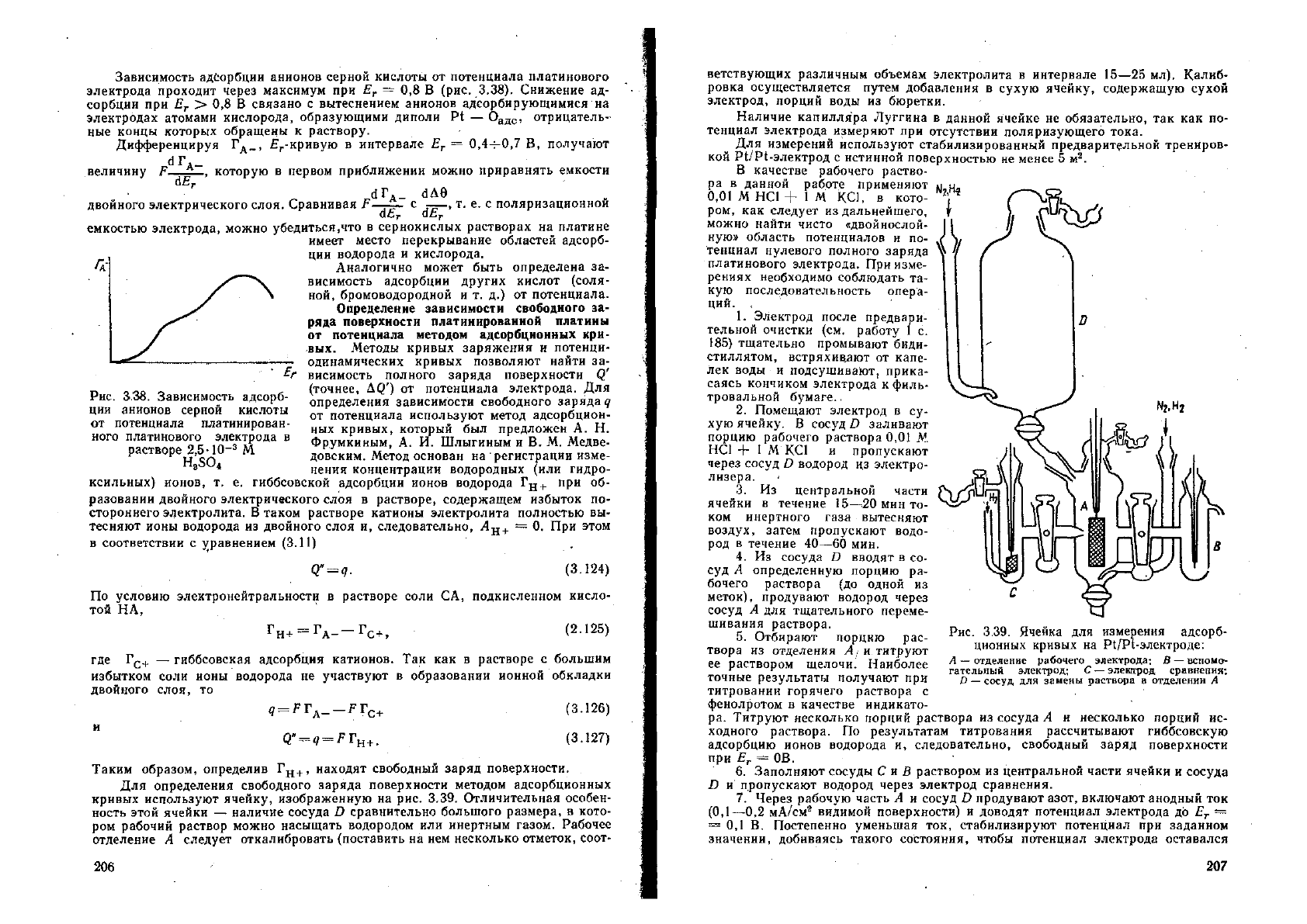

Для определения свободного заряда поверхности методом адсорбционных

кривых используют ячейку, изображенную на рис. 3.39. Отличительная особен-

ность этой ячейки — наличие сосуда О сравнительно большого размера, в кото-

ром рабочий раствор можно насыщать водородом или инертным газом. Рабочее

отделение А следует откалибровать (поставить на нем несколько отметок, соот-

192

ветствующих различным объемам электролита в интервале 15—25 мл). Калиб-

ровка осуществляется путем добавления в сухую ячейку, содержащую сухой

электрод, порций воды из бюретки.

Наличие капилляра Луггина в данной ячейке не обязательно, так как по-

тенциал электрода измеряют при отсутствии поляризующего тока.

Для измерений используют стабилизированный предварительной тренйров-

кой Р1/Р1-электрод с истинной поверхностью не менее 5 м

2

.

В качестве рабочего раство-

й- II

ИгМг

•^Ъг? А

( " \\//

ра в данной работе применяют

0,01 М НС1 + 1 М КС1, в кото-

2

Г*

ром, как следует из дальнейшего, т

можно найти чисто «двойнослой

ную» область потенциалов и по-

тенциал нулевого полного заряда

платинового электрода. При изме-

рениях необходимо соблюдать та-

кую последовательность опера-

ций. <

1. Электрод после предвари-

тельной очистки (см. работу 1 с.

185) тщательно промывают биди-

стиллятом, встряхивают от капе-

лек воды и подсушивают, прика-

саясь кончиком электрода к филь-

тровальной бумаге.

2. Помещают электрод в су-

хую ячейку. В сосуд О заливают

порцию рабочего раствора 0,01 М

НС1 + 1 М КС1 и пропускают

через сосуд О водород цз электро-

лизера.

3. Из центральной части

ячейки в течение 15—20 мин то-

ком инертного газа вытесняют

воздух, затем пропускают водо-

род в течение 40—60 мин.

4. Из сосуда О вводят в со-

суд А определенную порцию ра-

бочего раствора (до одной из

меток), продувают водород через

сосуд А для тщательного переме-

шивания раствора.

5. Отбирают порцию рас-

твора из отделения

А /

и титруют

ее раствором щелочи. Наиболее

точные результаты получают при

титрований горячего раствора с

фенолротом в качестве индикато-

ра. Титруют несколько порций раствора из сосуда А и несколько порций ис-

ходного раствора. По результатам титрования рассчитывают гиббсовскую

адсорбцию ионов водорода и, следовательно, свободный заряд поверхности

при Е

т

= 0В.

6. Заполняют сосуды С и В раствором из центральной части ячейки и сосуда

В и пропускают водород через электрод сравнения.

7. Через рабочую часть А и сосуд Б продувают азот» включают анодный ток

(0,1—0,2 мА/см

2

видимой поверхности) и доводят потенциал электрода до Е

г

=

= 0,1 В. Постепенно уменьшая ток, стабилизируют потенциал при заданном

значении, добиваясь такого состояния, чтобы потенциал электрода оставался

Рис. 3.39. Ячейка для измерения адсорб-

ционных кривых на Р1/Р1-электроде:

А — отделение рабочего электрода; В

—

вспомо-

гательный электрод; С — электрод сравнения;

О — сосуд для замены раствора в ^отделении А

7 Зак. 434 104

равным 0,1 В при разомкнутой цепи и при замене раствора в отделении А на

раствор из отделения О.

8. Несколько раз заменяют раствор в отделении А ла исходный раствор. Тит-

рованием порции раствора из отделения А удостоверяются, что состав раствора

отвечает 0,01 М НС1 + 1 М КС1. Пропускают водород через рабочее отделение

до достижения рабочим электродом Е

г

= 0 В.

9. Титруют несколько порций раствора из отделения А и находят таким

образом, разницу свободных зарядов поверхности при Е

г

= 0 и = 0,1 В.

Так как заряд при Е

т

= 0 В измерен ранее, то рассчитывают ц при Е

т

= 0,1 В.

'Сг.^о

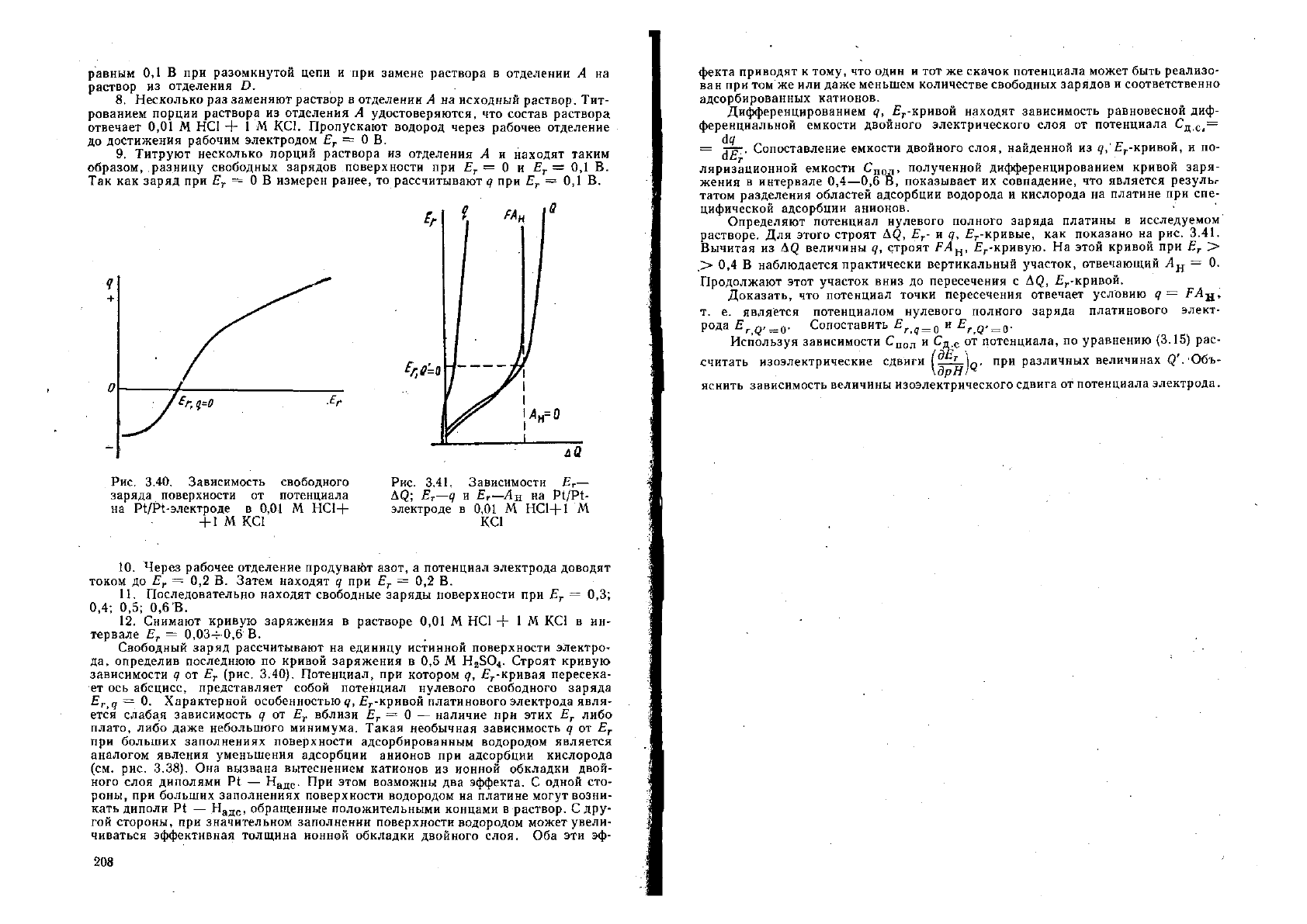

Рис. 3.40. Зависимость свободного

заряда поверхности от потенциала

на Р1/Р1-электроде в 0,01 М НС1+

+ 1 М КС1

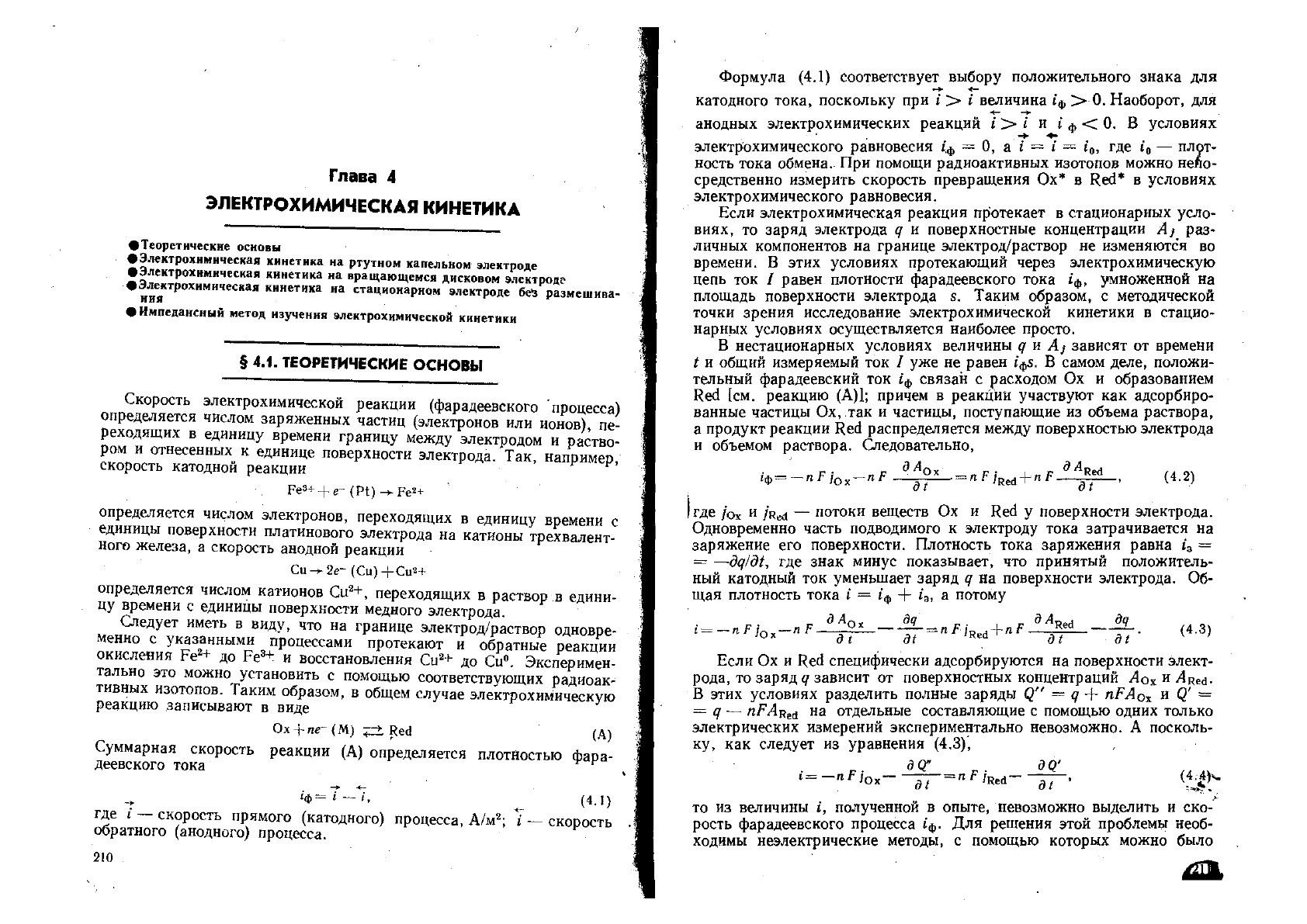

Рис. 3.41. Зависимости Е

г

—

АС; Ег—Я.т Е

г

—АЦ на Р4/Р1-

электроде в 0,01 М НС1+1 М

КС1

10. Через рабочее отделение продувают азот, а потенциал электрода доводят

током до Е

г

= 0,2 В. Затем находят

<7

при Е

г

= 0,2 В.

11. Последовательно находят свободные заряды поверхности при Е

г

= 0,3;

0,4; 0,5; 0,6 В.

12. Снимают кривую заряжения в растворе 0,01 М НС1 + 1 М КС1 в ин-

тервале Е

г

= 0,03-5-0,6- В.

Свободный заряд рассчитывают на единицу истинной поверхности электро-

да, определив последнюю по кривой заряжения в 0,5 М Н

2

30

4

. Строят кривую

зависимости

<7

от Е

г

(рис, 3.40). Потенциал, при котором <7, /Г

г

-кривая пересека-

ет ось абсцисс, представляет собой потенциал нулевого свободного заряда

~ 0- Характерной особенностью

<7,

Я

г

-кривой платинового электрода явля-

ется слабая зависимость <7 от Е

т

вблизи Е

т

— 0 — наличие при этих Е

т

либо

плато, либо даже небольшого минимума. Такая необычная зависимость ц от Е

т

при больших заполнениях поверхности адсорбированным водородом является

аналогом явления уменьшения адсорбции анионов при адсорбции кислорода

(см. рис. 3.38). Она вызвана вытеснением катионов из ионной обкладки двой-

ного слоя диполями Р1 — Н

адс

. При этом возможны два эффекта. С одной сто-

роны, при больших заполнениях поверхности водородом на платине могут возни-

кать диполи Р1 — Н

адс

, обращенные положительными концами в раствор. С дру-

гой стороны, при значительном заполнении поверхности водородом может увели-

чиваться эффективная толщина ионной обкладки двойного слоя. Оба эти эф-

105$

фекта приводят к тому, что один и тот же скачок потенциала может быть реализо-

ван при том же или даже меньшем количестве свободных зарядов и соответственно

адсорбированных катионов.

Дифференцированием <7, Я

г

-кривой находят зависимость равновесной диф-

ференциальной емкости двойного электрического слоя от потенциала С

д>с<

=

= Сопоставление емкости двойного слоя, найденной из <7,\Е

г

-кривой, и по-

ляризационной емкости С

пол

, полученной дифференцированием кривой заря-

жения в интервале 0,4—0,6 В, показывает их совпадение, что является резуль-

татом разделения областей адсорбции водорода и кислорода на платине при спе-

цифической адсорбции анионов.

1

Определяют потенциал нулевого полного заряда платины в исследуемом

растворе. Для этого строят Е

т

- и ц, /Г

г

-кривые, как показано на рис. 3.41.

Вычитая из АС? величины <7, строят Р.А

Н

, Е

г

-кривую. На этой кривой при Е

г

>

> 0,4 В наблюдается практически вертикальный участок, отвечающий Л

н

= 0.

Продолжают этот участок вниз до пересечения с А<2, Е

г

-кривой.

Доказать, что потенциал точки пересечения отвечает условию

<7

= РА

н

,

т. е. является потенциалом нулевого полного заряда платинового элект-

рода

=

Сопоставить Е

пд==0

и

Используя зависимости С

пол

и С

д

.

с

от потенциала, по уравнению (3.15) рас-

считать изоэлектрические сдвиги при различных величинах <2'. Объ-

\дрНп

яснить зависимость величины изоэлектрического сдвига от потенциала электрода.

Глава 4

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА

фТеоретические основы

# Электрохимическая кинетика на ртутном капельном электроде

1^!™Г

ХИМИЧеСКаЯ К|шетика на

вращающемся дисковом электроде

•Электрохимическая кинетика на стационарном электроде бе/разм сшива-

• Импедансный метод изучения электрохимической кинетики

§ 4.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Скорость электрохимической реакции (фарадеевского процесса)

определяется числом заряженных частиц (электронов или ионов) пе-

реходящих в единицу времени границу между электродом и раство-

ром и отнесенных к единице поверхности электрода. Так, например

скорость катодной реакции

определяется числом электронов, переходящих в единицу времени с

единицы поверхности платинового электрода на катионы трехвалент-

ного железа, а скорость анодной реакции

Си~+ 2е- (Си) +Си

2

+

определяется числом катионов Си

2

+, переходящих в раствор в едини-

цу времени с единицы поверхности медного электрода.

Следует иметь в виду, что на границе электрод/раствор одновре-

менно с указанными процессами протекают и обратные реакции

окисления Ре

2

^ до Ре

3

+ и восстановления Си

2

+ до Си

0

. Эксперимен-

тально это можно установить с помощью соответствующих радиоак-

тивных изотопов. Таким образом, в общем случае электрохимическую

реакцию записывают в виде

Ох + шг- (М) (Д)

Суммарная скорость реакции (А) определяется плотностью фара-

деевского тока ^

н

I -Л, (4,1)

где I — скорость прямого (катодного) процесса, А/м

2

; 7— скорость

обратного (анодного) процесса.

106$

Формула (4.1) соответствует выбору положительного знака для

катодного тока, поскольку при

*

> г величина *

ф

> 0. Наоборот, для

анодных электрохимических реакций ь> г и I

<ь

< 0, В условиях

электрохимического равновесия ц = 0, а ( - I = /

0

, где /

0

~~ плот-

ность тока обмена. При помощи радиоактивных изотопов можно непо-

средственно измерить скорость превращения Ох* в Неё* в условиях

электрохимического равновесия.

Если электрохимическая реакция протекает в стационарных усло-

виях, то заряд электрода ц и поверхностные концентрации А^ раз-

личных компонентов на границе электрод/раствор не изменяются во

времени. В этих условиях протекающий через электрохимическую

цепь ток / равен плотности фарадеевского тока *ф, умноженной на

площадь поверхности электрода 5. Таким образом, с методической

точки зрения исследование электрохимической кинетики в стацио-

нарных условиях осуществляется наиболее просто,

В нестационарных условиях величины ^ и А / зависят от времени

I и общий измеряемый ток 7 уже не равен В самом деле, положи-

тельный фарадеевский ток 1

Ф

связан с расходом Ох и образованием

Ней [см. реакцию (А)1; причем в реакций участвуют как адсорбиро*

ванные частицы Ох, так и частицы, поступающие из объема раствора,

а продукт реакции Кед распределяется между поверхностью электрода

и объемом раствора. Следовательно,

= + (4.2)

(где /ох и /р

е

а — потоки веществ Ох и Кед у поверхности электрода.

Одновременно часть подводимого к электроду тока затрачивается на

заряжение его поверхности. Плотность тока заряжения равна *

8

=

= —дц!д1, где знак минус показывает, что принятый положитель-

ный катодный ток уменьшает заряд ц на поверхности электрода. Об-

щая плотность тока I = + а потому

Если Ох и Кед специфически адсорбируются на поверхности элект-

рода, то заряд

<7

зависит от поверхностных концентраций Ло

х

и Л^есь

В этих условиях разделить полные заряды ф" = ц + пРАо

х

и 0,' =

~ ц — пРАъел

На

отдельные составляющие с помощью одних только

электрических измерений экспериментально невозможно. А посколь-

ку, как следует из уравнения (4.3),

дСГ д<3'

ЫеЛ-

Н

^

то из величины полученной в опыте, невозможно выделить и ско-

рость фарадеевского процесса ц. Для решения этой проблемы необ-

ходимы неэлектрические методы, с помощью которых можно было

бы регистрировать зависимость А

0х

и

от

*

в очень короткие про-

межутки времени. Такую возможность открывают оптические методы

изучения поверхности электродов, однако к настоящему времени эта

проблема остается открытой.

Если же Ох и Ней не обладают специфической адсорбируемостью

на|границе электрод/раствор, то при избыточной концентрации фоно^

вого электролита Ло

х

^ ^Кей ^ 0. В этом случае

I «/ф—д<7/д/, (4.5)

где ток заряжения —дц!д1 можно определить, либо измеряя его в чис-

том растворе фона, либо экстраполируя значения * к I = 0 (в предпо-

ложении, что процесс заряжения двойного слоя происходит быстрее

фарадеевского процесса).

Любая электрохимическая реакция представляет собой сложный

многостадийный процесс. В самом деле, реагирующее вещество йз

объема раствора должно вначале подойти к поверхности электрода

(етад*№ массопереноса), затем войти в двойной электрический слой

(стадия адсорбции), а после непосредственно электрохимической ста-

дии переноса заряда через границу электрод/раствор (стадия разряда—

ионизации) продукты реакции должны десорбироваться с поверхности

электрода и уйти в объем раствора (стадии десорбции и массопереноса).

Во многих случаях электрохимическую реакцию сопровождают стадии

химического превращения реагирующих веществ и (или) продуктов

реакции, которые могут протекать как в объеме раствора вблизи элект-

рода (гомогенные химические стадии), так и на поверхности электрода в

адсорбционном слое (гетерогенные химические стадии). Кроме того,

если в электрохимической реакции участвуют твердые или газообраз-

ные вещества, то процесс осложняется стадиями образования или раз-

рушения новой фазы (например, процессы электроосаждения и элект-

рорастворения металлов, электролиз воды и др.).

/ Как и для любого многостадийного процесса, скорость электрохими-

ческой реакции лимитируется наиболее медленной из последователь-

ных стадий. Это означает, что закономерности суммарного процесса

определяются кинетическими закономерностями лимитирующей ста-

дии. Зная последние, можно, во-первых, на основании эксперимен-

тальных данных для суммарного процесса выявить его лимитирующую

стадию, а, во-вторых, изменяя условия проведения электрохимической

реакции, изменять ее скорость. В дальнейшем мы рассмотрим кине-

тические закономерности лишь двух основных стадий электрохимичес-

кого процесса: стадии массопереноса и стадии разряда — иониза-

ции, — предполагая, что все остальные стадии протекают практи-

чески обратимо.

Массоперенос реагирующего вещества к электроду и продуктов

реакции от электрода в объем раствора может осуществляться по трем

механизмам: диффузией, миграцией и конвекцией. При этом два по-

следних механизма не имеют самостоятельного значения, так как

всегда лишь накладываются на основной диффузионный механизм

107$

переноса. Так, влияние электрического-поля на перемещение заряжен-

ных частиц в диффузионном слое (миграция) можно формально опи-

сать с помощью эффективных коэффициентов диффузии, а ускорение

массопереноса за счет размешивания раствора (конвекция) можно

передать эквивалентным уменьшением толщины диффузионного слоя.

Первые теоретические представления о закономерностях диффузион-

ной кинетики электродных процессов были сформулированы В. Нернс-

том на рубеже XIX и XX вв.

Предположим, что электрохимическая реакция (А) протекает на

большом плоскрм электроде и лимитируется скоростью массоперено-

са веществ Ох и Кед по механизму диффузии. При отсутствии специфи-

ческой адсорбции веществ Ох и Ней (а также в условиях стационарной

диффузии) зависимость фарадеевского тока ц от потенциала электрода

может быть найдена на основе следующих трех уравнений диффузи-

онной кинетики:

1ф

= п Р Э

0х

(д с

0х

/дх)

хяв0

=— п Р Э

ш

(дс

Пе6

/дх)

х

^

0

, (4.6)

кт Г с

Ох

(х = 0) ]

Я

==Е

о

+

__

1п

—^ — , (4.7)

дс

Ох _

п

д

2

Сф дс

Яей

д*с

яы

— дх* ' }

4

'

В)

где х — расстояние от поверхности электрода; с

0х

и — концент-

рации веществ Ох и Кед, которые являются функциями х и 1\ Б

0х

и

— коэффициенты диффузии; Е

ь

— стандартный равновесный

потенциал для реакции (А).

Уравнение (4.6) получается из сочетания закона Фарадея с первым

законом диффузии Фика; оно означает, что скорость электрохимичес-

кой реакции определяется скоростью диффузионных потоков реаги-

рующего вещества к электроду и продукта реакции от электрода. Урав-

нение (4.7) представляет собой приближенную форму уравнения Нернс-

та (2.47). Оно означает, что равновесие стадии разряда—ионизации в

условиях замедленной стадии массопереноса не нарушается, а изме-

нение потенциала электрода Е по сравнению с его равновесным значе-

нием Е обусловлено отличием концентраций с

0х

(

х

= 0) и с#

ей

(х = 0)

от их объемных значений с&

х

и Поэтому говорят, что поляриза-

ция электрода в условиях лимитйрующей стадии массопереноса име-

ет концентрационный характер. Наконец, система уравнений (4.8)

отражает второй законг диффузии Фика и позволяет найти функции

со

х

(х, I) и си

ей

(х, (), если заданы одно начальное й два гранич-

ных условия для каждого из веществ. Знание этих функций дает

возможность рассчитать с

0х

(х = 0), с

Яеа

(х = 0), (дс

Ох

/дх)

х==0

,

(дсъ

еа

/дх)

Хв=

о и после их подстановки в. уравнения (4.6) и (4.7) по-

лучить зависимость от Е, т. е. поляризационную кривую электро-

химического процесса.

I 1ш\

1

*

Предположим, что начальные и граничные условия соответствуют

потенциостатическому методу проведения эксперимента, при котором

задают некоторый потенциал электрода Е = соп$1 и регистрируют либо

стациойарный ток, либо зависимость от времени; затем то же самое

повторяют при других Е — сопз!. В этих условиях, как следует из

уравнений (4.6)—(4.8), уравнение поляризационной кривой имеет

вид

ехр [пР {Е

-Е

1/г

)/ЯТ} .

Н-ехр [пР(Е-Е

1/2

)/КТ]

(4.9)

где г

{

°р и — предельные диффузионные токи соответственнно

по электровосстановлению вещества Ох (когда с

0х

(х = 0) '= 0) и по

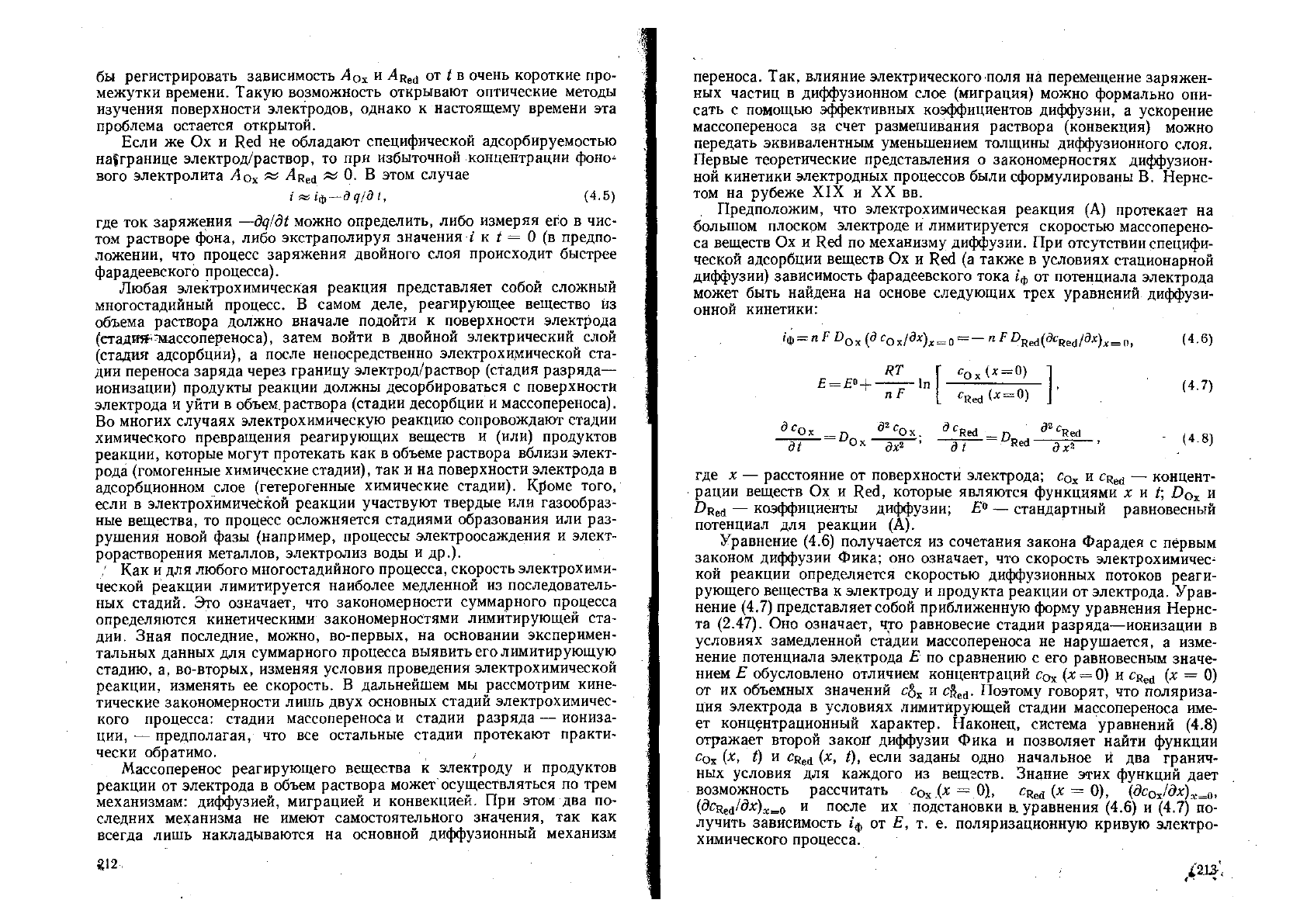

Рис. 4.1. Обратимая ка-

тодно-анодная волна,

рассчитанная по уравне-

нию (4.9)

?

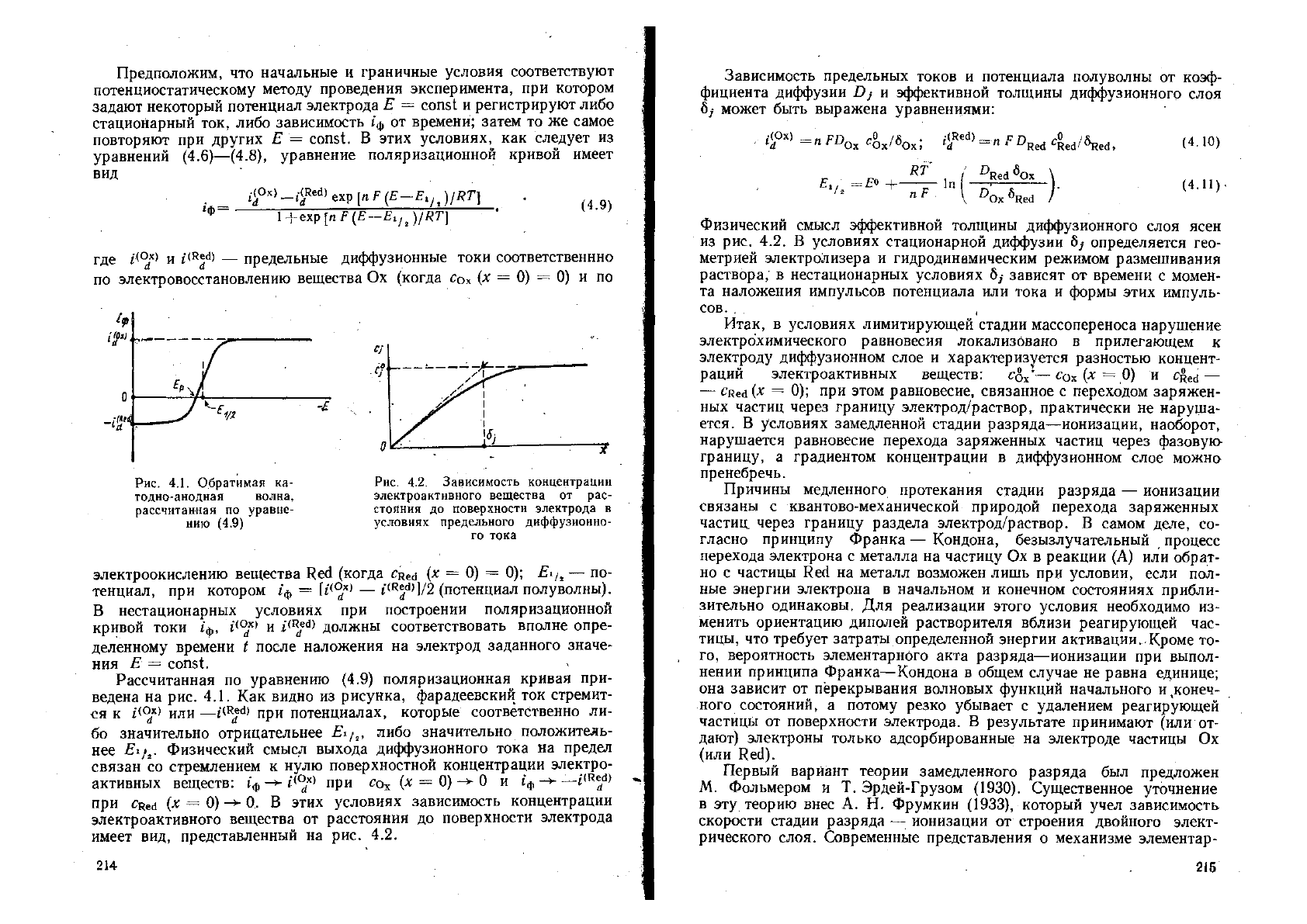

Рис. 4.2. Зависимость концентрации

электроактивного вещества от рас-

стояния до поверхности электрода в

условиях предельного диффузионно-

го тока

электроокислению вещества К её (когда ск

е

а (я = 0) = 0); Ех

/%

— по-

тенциал, при котором /ф = [*<°

х

> — *<

к

^>]/2 (потенциал полуволны).

В нестационарных условиях при построении поляризационной

кривой токи 1ф, и должны соответствовать вполне опре-

деленному времени I после наложения на электрод заданного значе-

ния Е = сопз!. ^

Рассчитанная по уравнению (4.9) поляризационная кривая при-

ведена на рис. 4.1. Как видно из рисунка, фарадеевский ток стремит-

ся к /<°

х)

или—

п

р

И

потенциалах, которые соответственно ли-

бо значительно отрицательнее 2?1/

2

, либо значительно положитель-

нее Е1/

2

. Физический смысл выхода диффузионного тока на предел

связан со стремлением к нулю поверхностной концентрации электро-

активных веществ: при со

х

(х = 0) 0 и

при скеа (л: = 0) 0, В этих условиях зависимость концентрации

электроактивного вещества от расстояния до поверхности электрода

имеет вид, представленный на рис. 4.2.

192 7 Зак. 434

Зависимость предельных токов и потенциала полуволны от коэф-

фициента диффузии 1), и эффективной толщины диффузионного слоя

О/ может быть выражена уравнениями:

, *<°

х>

4х/«Ох{ (4Л0)

ЯТ / А?ес1

б

Ох \

Физический смысл эффективной толщины диффузионного слоя ясен

из рис. 4.2. В условиях стационарной диффузии 6; определяется гео-

метрией электролизера и гидродинамическим режимом размешивания

раствора, в нестационарных условиях зависят от времени с момен-

та наложения импульсов потенциала или тока и формы этих импуль-

сов. . ,

Итак, в условиях лимитирующей стадии массопереноса нарушение

электрохимического равновесия локализовано в прилегающем к

электроду диффузионном слое и характеризуется разностью концент-

раций электроактивных веществ:

со**—

с

0к

(х = 0) и с$

е

а —

—

спей

(х = 0); при этом равновесие, связанное с переходом заряжен-

ных частиц через границу электрод/раствор, практически не наруша-

ется. В условиях замедленной стадии разряда—ионизации, наоборот,

нарушается равновесие перехода заряженных частиц через фазовук>

границу, а градиентом концентрации в диффузионном слое можна

пренебречь.

Причины медленного протекания стадии разряда — ионизации

связаны с квантово-механической природой перехода заряженных

частиц через границу раздела электрод/раствор. В самом деле, со-

гласно принципу Франка — Кондона, безызлучательный процесс

перехода электрона с металла на частицу Ох в реакции (А) или обрат-

но с частицы Кес! на металл возможен лишь при условии, если пол-

ные энергии электрона в начальном и конечном состояниях прибли-

зительно одинаковы. Для реализации этого условия необходимо из-

менить ориентацию диполей растворителя вблизи реагирующей час-

тицы, что требует затраты определенной энергии активации. .Кроме то-

го, вероятность элементарного акта разряда—ионизации при выпол-

нении принципа Франка—Кондона в общем случае не равна единице;

она зависит от перекрывания волновых функций начального и ^конеч-

ного состояний, а потому резко убывает с удалением реагирующей

частицы от поверхности электрода. В результате принимают (или от-

дают) электроны только адсорбированные на электроде частицы Ох

(или Ней).

Первый вариант теории замедленного разряда был предложен

М. Фольмером и Т. Эрдей-Грузом (1930). Существенное уточнение

в эту теорию внес А. Н. Фрумкин (1933), который учел зависимость

скорости стадии разряда — ионизации от строения двойного элект-

рического слоя. Современные представления о механизме элементар-

193

ного акта перехода заряженных частиц через границу раздела элект-

род/раствор, дающие физическое обоснование теории замедленного

разряда, были сформулированы в 60-х годах XX в. в работах советс-

ких и зарубежных ученых.

Количественное рассмотрение процесса перехода заряженных час-

тиц через границу металл/раствор приводит к следующим основным

уравнениям теории замедленного разряда: '

__

п

)р

к

{ изм).

а

Ох

Уф

ехр

а пР (Е—Е°)

•

ехр

(1-

ЯТ

-а) пР (Е~Е

к

{

"

ш)

=к°

8

ех р

О-

ЯТ

ЯТ

ехр

Г(« п—г

0х

)Ру

г

ЯТ

(4.12)

(4.13)

(4.14)

где к1 и &<

изм

> _ абсолютная и измеряемая константы скорости

электрохимической реакции; а — коэффициент переноса, удовлет-

воряющий условию 0 < а < 1; §о

х

и §к

е

<1 — абсолютные значения

стандартной энергии специфической адсорбции веществ Ох и-Кед;

аох

и а

яеа — их активности в объеме раствора; г о

х

— зарядовое чис-

ло вещества Ох с учетом знака; % — потенциал в плоскости локализа-

ции электрических центров адсорбированных реагирующих частиц,

отсчитанный от потенциала в объеме раствора; Е° — стандартный

равновесный потенциал реакции (А)- — коэффициент активности

активированного комплекса.

В условиях малого заполнения поверхности электрода всеми ком-

понентами раствора, за исключением растворителя,

(4.15)

где уо

х

и

Ткед — коэффициенты активности веществ Ох и Кед в объе-

ме раствора. При выполнении соотношения (4.15) из уравнений (4.12)

и (4.13) следует

(4Лег)

( Г апру) ] Г (1—а)пРх\1)

= п |ехр —]-«Р [-.. да. \)'

где ц = Е

р

— Ё — перенапряжение и

-пРк™ (4)'-

а

(4ее)"

(4.17)

Частным случаем величины при равновесном потенциале Е

= Е

р

является ток обмена /

0

:

(4.17а)

109$

где различие между &<

изм)

и , а также между 1

0

и *о обуслов-

лено зависимостью от потенциала электрода величин г^, |Го

х

и

[см. уравнение (4.14)].

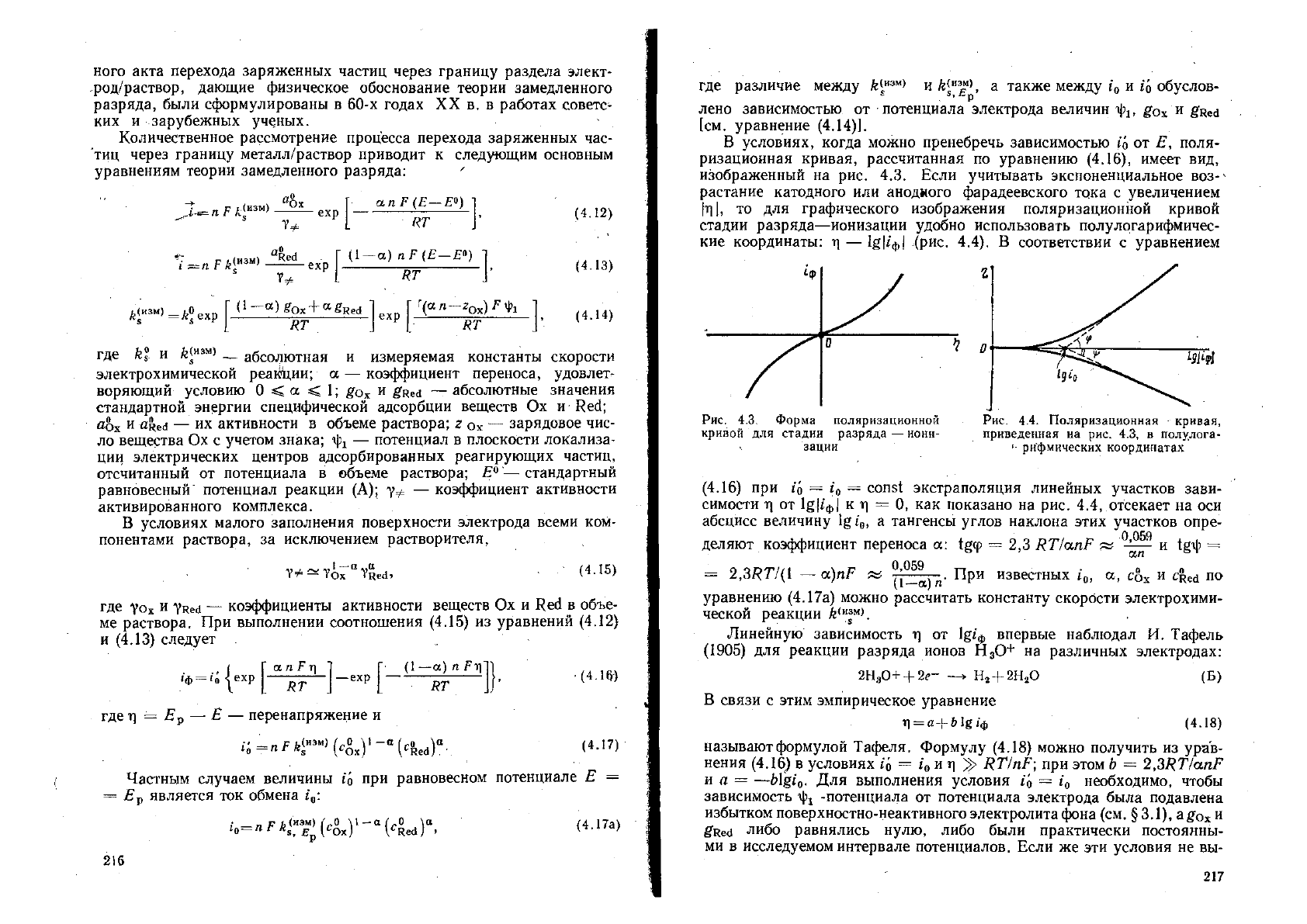

В условиях, когда можно пренебречь зависимостью (о от Е, поля-

ризационная кривая, рассчитанная по уравнению (4.16), имеет вид,

изображенный на рис. 4.3. Если учитывать экспоненциальное воз-

растание катодного или анодного фарадеевского тока с увеличением

|т)|, то для графического изображения поляризационной кривой

стадии разряда—ионизации удобно использовать полулогарифмичес-

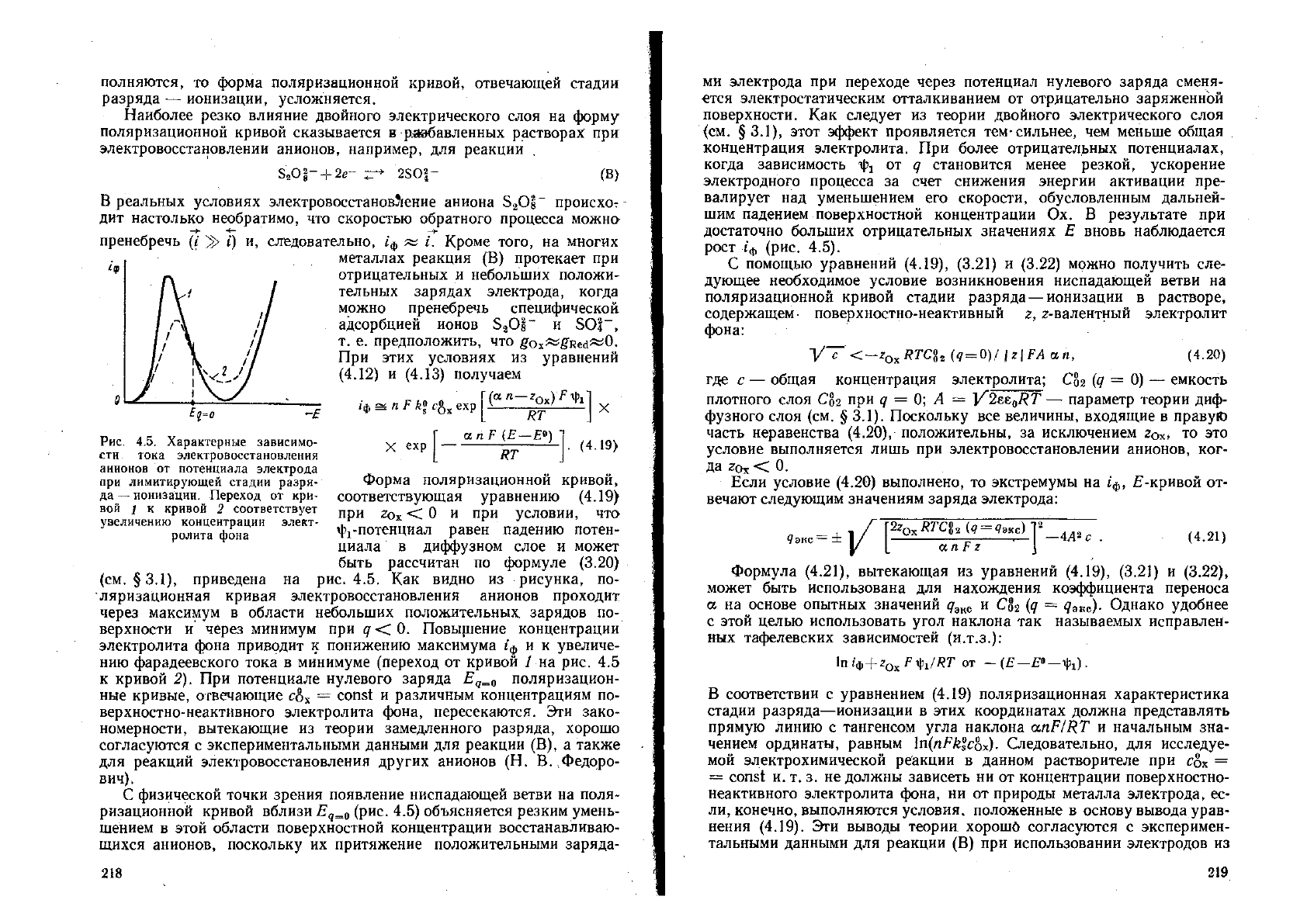

кие координаты: ц — 1б1*ф|«(рис. 4.4). В соответствии с уравнением

Рис, 4.3. Форма поляризационной Рис. 4.4. Поляризационная кривая,

кривой для стадии разряда — иони- приведенная на рис. 4.3, в полулога-

зации ь рйфмических координатах

(4.16) при 1о — г

0

= сопз! экстраполяция линейных участков зави-

симости т) от 1&|/ф| к т] = 0, как показано на рис. 4.4, отсекает на оси

абсцисс величину 1§г

0

, а тангенсы углов наклона этих участков опре-

0 059

деляют коэффициент переноса а: 1§<р = 2,3 ЯТ/апР &

'-

1

—^

и =

0 059

= 2,3#7У(1 — а)пР «

П

Р

И

известных а, со

х

и ск

е

а по

уравнению (4.17а) можно рассчитать константу скорости электрохими-

ческой реакции /г

(и

|

м

>. .

Линейную зависимость ц от впервые наблюдал И. Тафель

(1905) для реакции разряда ионов Н

3

0

+

на различных электродах:

2Н

3

0+ + 2г- —> Н

2

+2Н

2

0 (Б)

В связи с этим эмпирическое уравнение

х\

= а-{-Ы%1ф (4.18)

называют формулой Тафеля. Формулу (4.18) можно получить из урав-

нения (4.16) в условиях <о —

*о

и ц > Ц'Т/пР; при этом

Ь

= 2,ЗЯТ/апР

и а — — Ы§/

0

. Для выполнения условия /о = *о необходимо, чтобы

зависимость

11?!

-потенциала от потенциала электрода была подавлена

избытком поверхностно-неактивного электролита фона (см. §3.1), а^о

х

и

Йкед либо равнялись нулю, либо были практически постоянны-

ми в исследуемом интервале потенциалов. Если же эти условия не вы-

183

полняются, то форма поляризационной кривой, отвечающей стадии

разряда — ионизации, усложняется.

Наиболее резко влияние двойного электрического слоя на форму

поляризационной кривой сказывается в ржбавленных растворах при:

электровосстановлении анионов, например, для реакции

3

2

0|- + 2<г- ^ 2502- (В)

В реальных условиях электровосстановйение аниона 5

2

08~ происхот-

дит настолько необратимо, что скоростью обратного процесса можна

пренебречь (/ > /) и, следовательно, /ф ^ Кроме того, на многих

металлах реакция (В) протекает при

отрицательных и небольших положи-

тельных зарядах электрода, когда

можно пренебречь специфической

адсорбцией ионов 5

2

01~ и 30|~,

Т. е. ПреДПОЛОЖИТЬ, ЧТО

При этих условиях из уравнений

(4.12) и (4.13) получаем

-^ох)^!

/ф зё пР

Щ

ехр

(а п-

Рис. 4.5. Характерные зависимо-

сти тока электровосстановления

анионов от потенциала электрода

при лимитирующей стадии разря-

да—ионизации. Переход от кри-

вой / к кривой 2 соответствует

увеличению концентрации элект-

ролита фона

X ехр

КТ

апР

{Е—Е<>)

X

ЯТ

(4.19)

Форма поляризационной кривой,

соответствующая уравнению (4.19)

при 2о

х

< 0 и при условии, что

^-потенциал равен падению потен-

циала в диффузном слое и может

быть рассчитан по формуле (3.20)

(см. §3.1), приведена на рис, 4.5. Как видно из рисунка, по-

ляризационная кривая электровосстановления анионов проходит

через максимум в области небольших положительных, зарядов по-

верхности и чёрез минимум при^<0. Повышение концентрации

электролита фона приводит к понижению максимума и к увеличе-

нию фарадеевского тока в минимуме (переход от кривой 1 на рис. 4.5

к кривой 2). При потенциале нулевого заряда Е

ч==0

поляризацион-

ные кривые, отвечающие со

х

= сопз! и различным концентрациям по-

верхностно-неактивного электролита фона, пересекаются. Эти зако-

номерности, вытекающие из теории замедленного разряда, хорошо

согласуются с экспериментальными данными для реакции (В), а также

для реакций электровосстановления других анионов (Н. В/ Федоро-

вич),

С физической точки зрения появление ниспадающей ветви на поля-

ризационной кривой вблизи (рис. 4.5) объясняется резким умень-

шением в этой области поверхностной концентрации восстанавливаю-

щихся анионов, поскольку их притяжение положительными заряда-

192

ми электрода при переходе через потенциал нулевого заряда сменя-

ется электростатическим отталкиванием от отрдцательно заряженной

поверхности. Как следует из теории двойного электрического слоя

(см. § 3.1), этот эффект проявляется тем* сильнее, чем меньше общая

концентрация электролита. При более отрицательных потенциалах,

когда зависимость г|)

а

от ц становится менее резкой, ускорение

электродного процесса за счет снижения энергии активации пре-

валирует над уменьшением его скорости, обусловленным дальней-

шим падением поверхностной концентрации Ох. В результате при

достаточно больших отрицательных значениях Е вновь наблюдается

рост /ф (рис. 4.5).

С помощью уравнений (4.19), (3.21) и (3.22) можно получить сле-

дующее необходимое условие возникновения ниспадающей ветви на

поляризационной кривой стадии разряда—ионизации в растворе,

содержащем поверхностно-неактивный г

у

2-валентный электролит

фона:

У~ <-г

0х

ЯТС§

2

(<7

= 0)/ 1г\РА ап, (4.20)

где с — общая концентрация электролита; С§

2

(д = 0) — емкость

плотного слоя Со2 при = 0; А ='

0

ЯТ — параметр теории диф-

фузного слоя (см. § 3.1). Поскольку все величины, входящие в правую

часть неравенства (4.20), положительны, за исключением гох* то это

условие выполняется лишь при электровосстановлении анионов, ког-

да г

Ох

<0.

Если условие (4.20) выполнено, то экстремумы на Я-кривой от-

вечают следующим значениям заряда электрода:

Формула (4.21), вытекающая из уравнений (4.19), (3.21) и (3.22),

может быть использована для нахождения коэффициента переноса

а на основе опытных значений ^

экс

и С§

2

(<7 = ?

Э

кс)- Однако удобнее

с этой целью использовать угол наклона так называемых исправлен-

ных тафелевских зависимостей (и.т.з.):

^/ф+гох/^/ЯГ от -(Е-Е*—^).

В соответствии с уравнением (4.19) поляризационная характеристика

стадии разряда—ионизации в этих координатах должна представлять

прямую линию с тангенсом угла наклона апР/ЯТ и начальным зна-

чением ординаты, равным \п(пРк1со

х

). Следовательно, для исследуе-

мой электрохимической реакции в данном растворителе при со

К

=

= сопз! и. т. з. не должны зависеть ни от концентрации поверхностно-

неактивного электролита фона, ни от природы металла электрода, ес-

ли, конечно, выполняются условия, положенные в основу вывода урав-

нения (4.19). Эти выводы теории хорошб согласуются с эксперимен-

тальными данными для реакции (В) при использовании электродов из

7 Зак. 434 110