Дамаскин Б.Б., Петрий О.А., Подловченко Б.И. и др. Практикум по электрохимии

Подождите немного. Документ загружается.

ртути, свинца, висмута, сурьмы, кадмия, олова, индия, галлия, тал-

лия и серебра.

Выше мы предполагали, что при протекании электрохимической

реакции лимитирующей является либо стадия массопереноса, либо

стадия разряда—ионизации. В реальных условиях кинетика электрод-

ных процессов всегда в той или иной степени зависит от скорости обе-

их этих стадий. В связи с этим рассмотрим протекание электрохимичес-

кой реакции .(А) в условиях смешанной кинетики, когда определя-

ется одновременно и скоростью массопереноса веществ Ох и Кед, и

скоростью перехода электронов через границу электрод/растйор. От-

личие /

С

м от I и /

см

от г связано только с тем, что в условиях смешан-

ной кинетики (токи /

см

и /

см

) концентрации веществ Ох и К ей на обра-

щенной к раствору границе ионного двойного слоя и с|

е<1

не рав-

ны сЬх и с&еа- Если толщина двойного электрического слоя значитель-

но меньше толщины диффузионного слоя, то в стационарных условиях

можно использовать следующие приближенные формулы:

'Ох * 'Ох о - 'Ф/4°

х)

);

4еа

с

Яей

(*

-

0)

=

( 1

+

)

.

И тогда

%М==?4Х/*ОХ 0 ) / (4.22)

+ (4.23)

где токи г и I описываются уравнениями (4.12) и (4.13).

Так как ц = *

см

— /

см

, то с учетом формул (4.22) и (4.23) получа-

ем

Используя формулы (4.12)—(4Л5), уравнение (4.24) можно переписать

также в виде

що*

апР г\1 Г (1— а)пРи\\

ехр

гН."

ЯТ ]

1

I

1

—• ехр

I' ^ ЛОХ)

Р

дпРц 1 1 Г (1 —а) пР ц

ЙР . /И

ЕХР

I ЯТ

(4.25)

где 1о определяется формулой (4.17), а величина ц = Е

р

—Е отра-

жает теперь суммарное перенапряжение, обусловленное как замедлен-

ностью стадии разряда—ионизации, так и отличием со* (х = 0) от со

х

и

Й*еа

(х — 0) от 4е<ь

111$

При бесконечно быстрой стадии массопереноса (г<^

х)

оо и

1(ТШ) ^ оо) уравнение (4.25) переходит в уравнение (4.16), которое

является основным уравнением теории замедленного разряда. При

/о оо (бесконечно быстрая стадия разряда—ионизацид) из урав-

нения (4.25) вытекает уравнение (4.9) теории диффузионной кинетики.

В этом нетрудно убедиться, учитывая, что при концентрационной по-

ляризации ехр (—пРг\/КТ) = ехр [пР{Е — .

При больших отклонениях от равновесия в катодную сторону

у

когда 1ф ж

1

С

м»

из уравне-

ния (4.24) следует

4

0Х)

ДТ+4

0Х

>). (4.26)

Соответственно при боль-

ших отклонениях от рав-

новесия в анодную сторо-

ну 1ф1

•*

см

. и из урав-

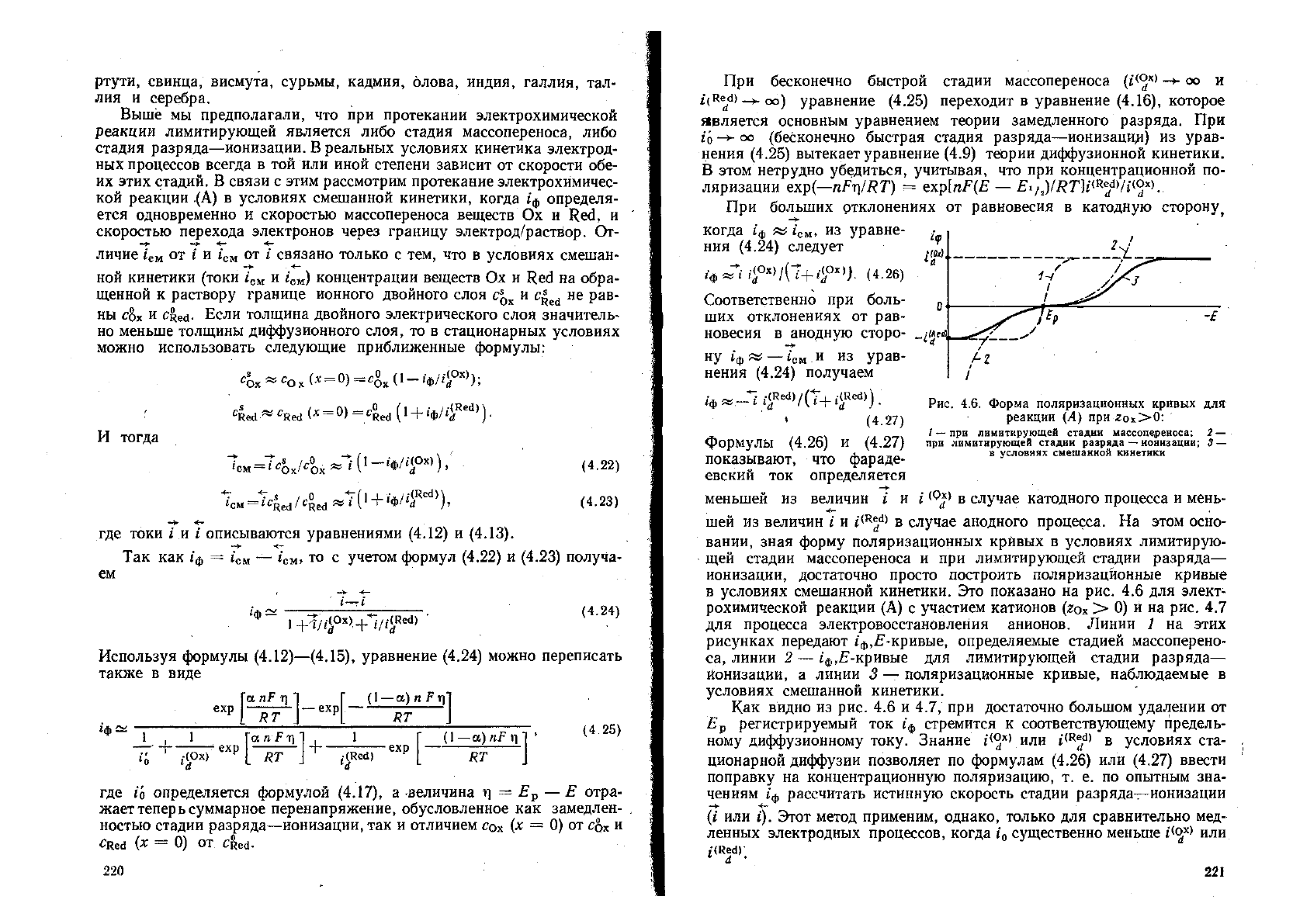

Рис. 4.6. Форма поляризационных кривых для

реакции (Л) при гох>0:

1 — при лимитирующей стадии массопереноса; 2

—

при лимитирующей стадии разряда

—

ионизации; 3 —

в условиях смешанной кинетики

I

<Ф*>- в

случае катодного процесса и мень-

нения (4.24) получаем

* (4.27)

формулы (4.26) и (4.27)

показывают, что фараде-

евский ток определяется

меньшей из величин г и

шей из величин I и в случае анодного процесса. На этом осно-

вании, зная форму поляризационных кривых в условиях лимитирую-

щей стадии массопереноса и при лимитирующей стадии разряда—

ионизации, достаточно просто построить поляризационные кривые

в условиях смешанной кинетики. Это показано на рис. 4.6 для элект-

рохимической реакции (А) с участием катионов (го

х

> 0) й на рис. 4.7

для процесса электровосстанйвления анионов. Линии 1 на этих

рисунках передают /ф,Я-кривые, определяемые стадией массоперено-

са, линии 2 — *'ф,/?-кривые для лимитирующей стадии разряда—

йонизации, а линии 3 — поляризационные кривые, наблюдаемые в

условиях смешанной кинетики.

Как видно из рис. 4.6 и 4.7, при достаточно большом удалении от

регистрируемый ток *

ф

стремится к соответствующему предель-

ному диффузионному току. Знание г<°

х

> или в условиях ста-

ционарной диффузии позволяет по формулам (4.26) или (4.27) ввести

поправку на концентрационную поляризацию, т. е. по опытным зна-

чениям /

ф

рассчитать истинную скорость стадии разряда—ионизации

(е или *). Этот метод применим, однако, только для сравнительно мед-

ленных электродных процессов, когда/

0

существенно меньшеили

*<Кеа)

а

7 Зак. 434 193

Для быстрых электродных процессов стационарные ^-кривые

определяются скоростью стадий массопереноса и рассчитать из них

токи ь или / невозможно. В этих условиях для нахождения и а ис-

пользуют так называемые релаксационные методы. Их сущность со-

стоит в том, что при небольших отклонениях от равновесия, вызван-

ных импульсами потенциала или тока, следят за поведением электро-

химической системы в течение очень короткого (до 10~

в

с) промежутка

времени. Как следует из уравнения (4.25) при |г)| < ЯТ/Р ж 25 мВ,

когда «о « *<» а величины /

0

,

/(Ох) и существенно боль-

ше, чем ток /ф.,

(НТ/пР) [1//

0

+1 +

+ 1/^

Кей

>]. (4.28)

Формула (4.28) имеет вид за-

кона Ома, причем сопротивление

электрохимической системы фа-

радеевскому току аддитивно

складывается из сопротивления

стадии разряда — ионизации

— ЯТ/пР1

0

и сопротивле-

ния стадии массопереноса ве-

ществ Ох и Кед. Из законов не-

стационарной диффузии следует, что /<°*> и обратно пропор-

циональны корню из времени ]/7 либо прямо пропорциональны корню

из частоты переменного тока ]Л?. С учетом этого уравнению (4.28) мож-

но придать одну из следующих форм:

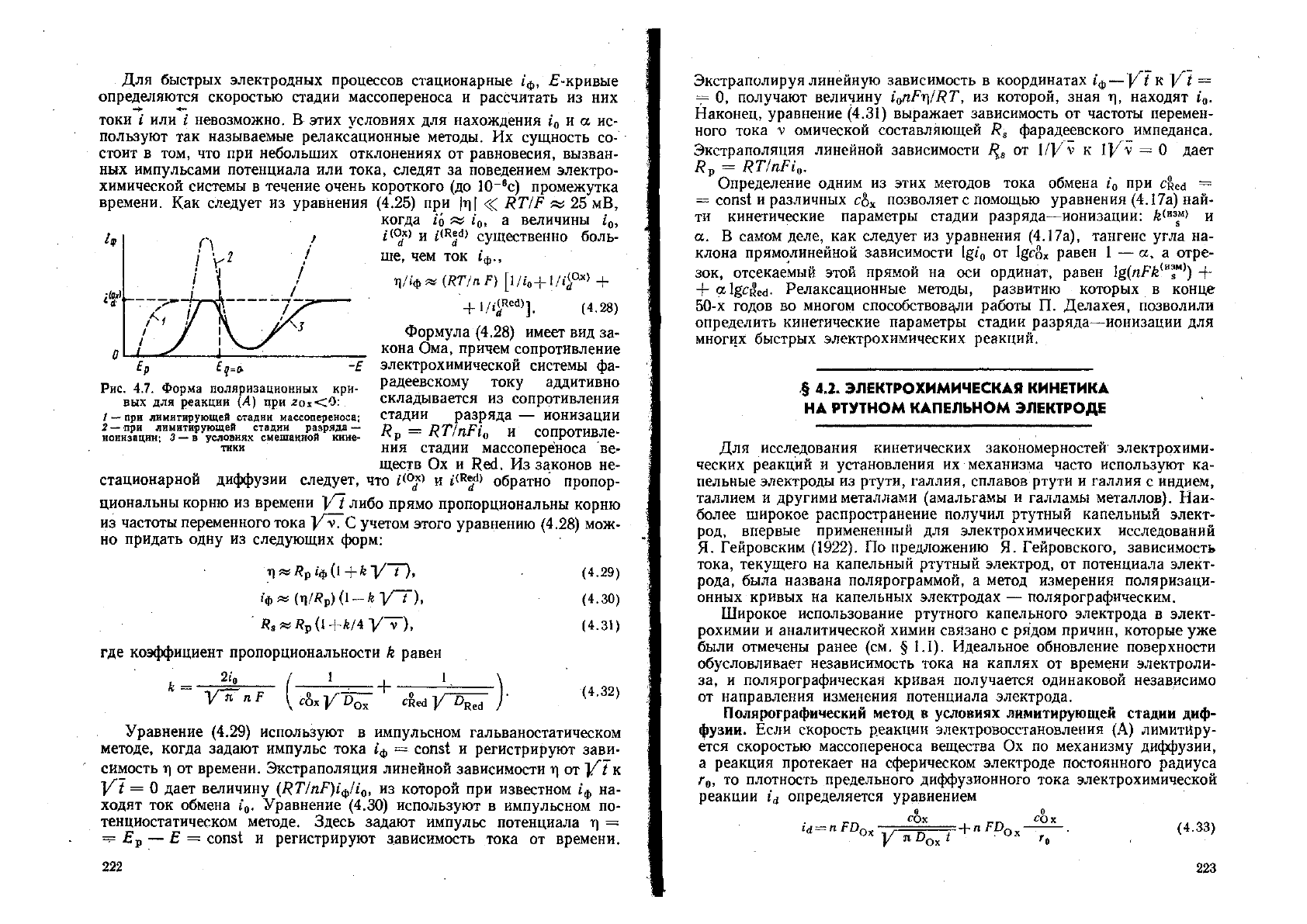

Рис. 4.7. Форма поляризационных кри-

вых для реакции (А) цри гох<0:

1 — при лимитирующей стадии Массопереноса;

2 — при лимитирующей стадии разряда ~

ионизации; 3 — в условиях смешанной кине-

тики

.^«Яр/фО+лУТ),

1ф»(*1//г

р

)0-^ УТ),

где коэффициент пропорциональности к равен

, Щ /1 ,1

у

п

пр

(4.29)

(4.30)

(4.31)

(4.32)

Уравнение (4.29) используют в импульсном гальваностатическом

методе, когда задают импульс тока 1

Ф

= сот! и регистрируют зави-

симость г) от времени. Экстраполяция линейной зависимости г\ от У~1 к

У7

==

0 дает величину (ЯТ1пР)1фН о, из которой при известном /ф на-

ходят ток обмена /

0

. Уравнение (4.30) используют в импульсном по-

тенциостатическом методе. Здесь задают импульс потенциала ц =

=р Е

р

— Е = сопз1 и регистрируют зависимость тока от времени.

192

Экстраполируя линейную зависимость в координатах /ф—]/Тк У( =

~ 0, получают величину 1

0

пРч)/ЯТ, из которой, зная г), находят /

0

.

Наконец, уравнение (4.31) выражает зависимость от частоты перемен-

ного тока V омической составляющей Я

8

фарадеевского импеданса.

Экстраполяция линейной зависимости от 1/|/V к = 0 дает

= ЯТ/пР1

0

.

Определение одним из этих методов тока обмена /

0

при скеа =

= сопз! и различных со

х

позволяет е помощью уравнения (4.17а) най-

ти кинетические параметры стадии разряда—ионизации: &

(И3

8

М

> и

а. В самом деле, как следует из уравнения (4.17а), тангенс угла на-

клона прямолинейной зависимости 1§/

0

от 1§со

х

равен 1 — а, а отре-

зок, отсекаемый этой прямой на оси ординат, равен ^(л/^Г

0

) +

+ ^ 1^кесь Релаксационные методы, развитию которых в конце

50-х годов во многом способствовали работы П. Делахея, позволили

определить кинетические параметры стадии разряда—ионизации для

многих быстрых электрохимических реакций.

§ 4.2. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА

НА РТУТНОМ КАПЕЛЬНОМ ЭЛЕКТРОДЕ

Для исследования кинетических закономерностей электрохими-

ческих реакций и установления их механизма часто используют ка-

пельные электроды из ртути, галлия, сплавов ртути и галлия с индием,

таллием и другими металлами (амальгамы и галламы металлов). Наи-

более широкое распространение получил ртутный капельный элект-

род, впервые примененный для электрохимических исследований

Я. Гейровским (1922). По предложению Я. Гейровского, зависимость

тока, текущего на капельный ртутный электрод, от потенциала элект-

рода, была названа полярограммой, а метод измерения поляризаци-

онных кривых на капельных электродах — полярографическим.

Широкое использование ртутного капельного электрода в элект-

рохимии и аналитической химии связано с рядом причин, которые уже

были отмечены ранее (см. § 1.1), Идеальное обновление поверхности

обусловливает независимость тока на каплях от времени электроли-

за, и полярографическая кривая получается одинаковой независимо

от направления изменения потенциала электрода.

Полярографический метод в условиях лимитирующей стадии диф-

фузии. Если скорость реакции электровосстановления (А) лимитиру-

ется скоростью массопереноса вещества Ох по механизму диффузии,

а реакция протекает на сферическом электроде постоянного радиуса

г

0

, то плотность предельного диффузионного тока электрохимической

реакции определяется уравнением

, (4.88)

7 Зак. 434 112

Уравнение (4.33) получено для граничных условий: со

х

(г

0

, 0 = 0;

с

0

х I) = сох и со

х

(г, 0) •= сох• Первое условие означает, что за-

данный потенциал соответствует области предельного диффузионного

тока; второе условие показывает, что при г > г

0

концентрация реаги-

рующего вещества равна объемной*концентрации, а третье условие

означает, что для любых г > г

0

в начальный момент времени концент-

рация реагирующего вещества равна объемной концентрации. Если при

Е = соп$1 сох Ф 0, то

г° —г

8

г

8

1

= пРР

0х

°

х

°

Х

°

х

~ °

х

(4.34>

#

В уравнениях (4.33) и (4.34) первый член зависит от времени про-

текания реакции и определяет нестационарный ток. Стационарный

ток характеризуется вторым членом этих уравнений.

Доли нестационарного и стационарного токов, текущих на сфери-

ческий электрод радиуса г

0

= 1 мм, зависят от времени посйе нало-

жения потенциала и при й

0

х = Ю~

б

см

2

/с составляют:

I ........... 4 с 5 мин 7ч

«нестац. % • 9°

50

• Ю

1

стац

, % Ю 50 90

Так как время жизни капли ртути в условиях полярографии состав-

ляет несколько секунд, то в соответствии с приведенным расчетом

учитывают только первое слагаемое в правой части уравнений (4.33) и

(4.34).

Ртутный капельный электрод представляет собой электрод с по-

стоянно изменяющейся поверхностью, площадь которой 5 выражает-

ся уравнением (3.85).

Из уравнений (4.33) и (3.85) для нестационарной составляющей фа-

радеевского тока получаем

Уравнение (4.35) является приближенным не только потому, что при

его выводе учитывали лишь первый член уравнения (4.33), но и из-за

того, что было использовано решение для неподвижного сферического

электрода. В то же время в случае растущей капли ее поверхность,

растягиваясь, движется навстречу потоку диффузии, и истинная тол-

щина диффузионного слой оказывается меньше, чем на неподвижной

сфере. Как было показано Ильковичем (1934), учет этого эффекта

приводит к увеличению плотности тока в 1/7/3 = 1,525 раза в пред-

положении радиального роста капли (рис. 4.8, а). Таким образом, при

25 °С, когда р = 13,534 • 10

3

кг/м

3

вместо уравнения (4.35) получаем

7

й

= 0,734.10-2пРЭ^гп

1

* (

4

-

36

>

192

где коэффициент 0,734 • 10~

2

соответствует следующим размернос-

тям: [/] = А; [пР\ = Кл/моль; Шо

х

1 = м

2

/с; [т] = кг/с; [/] = е и

А>х — моль/м

3

. Это уравнение описывает диффузионно-ограниченный

фарадеевский ток к расширяющейся сфере в любой момент времени

I и называется уравнением Ильковича для мгновенного тока.

Зависимость 1

а

от / можно зарегистрировать с помощью любого

безынерционного прибора, например катодйого осциллографа или

короткоперйодного гальванометра, когда период собственных коле-

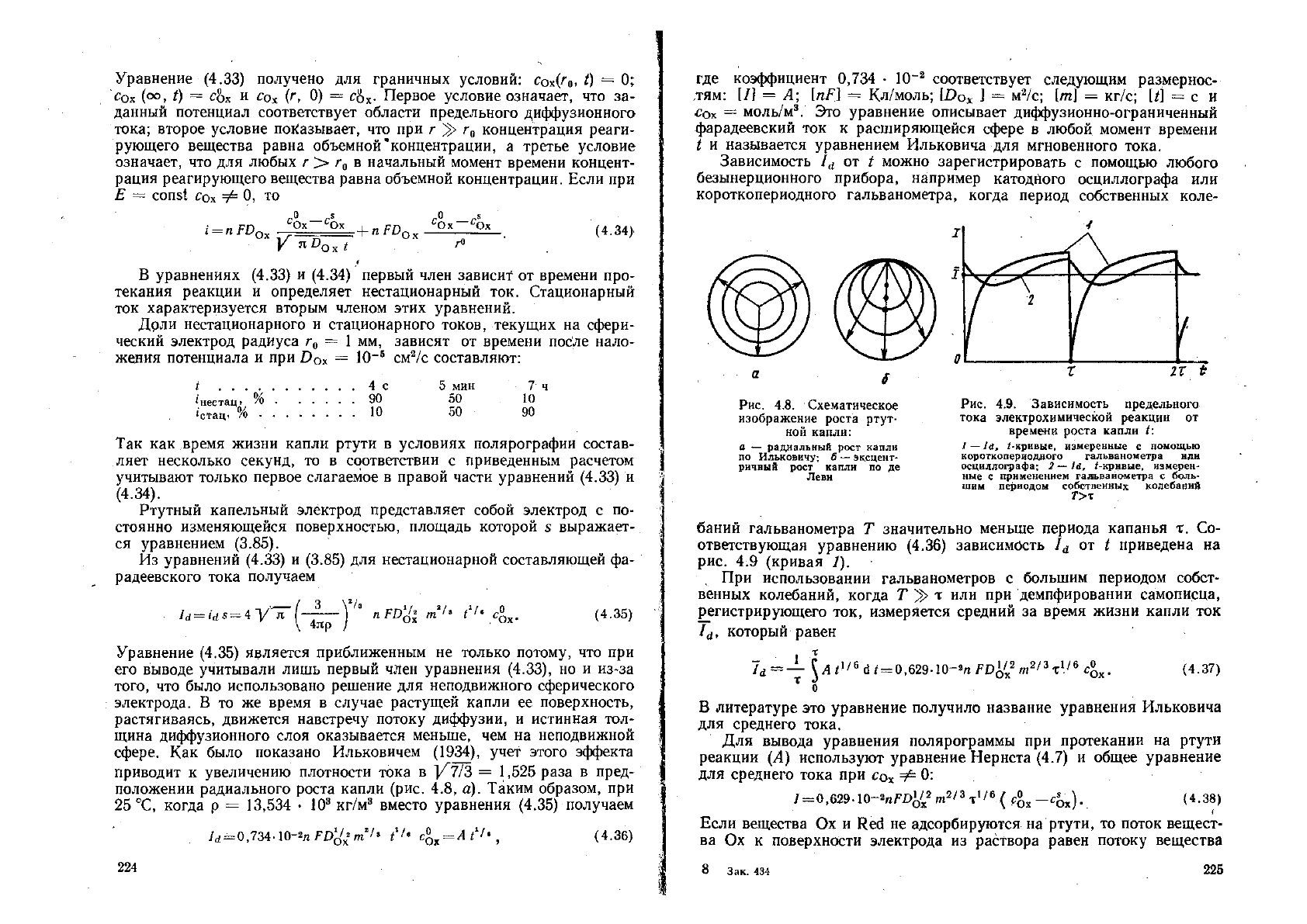

Рис. 4.8. Схематическое

изображение роста ртут-

ной капли:

а — радиальный рост капли

по Ильковичу; б

—

эксцент-

ричный рост капли по де

Леви

гх

ь

Рис. 4.9. Зависимость предельного

тока электрохимической реакции от

времени роста капли 1\

1

—

1а, ^-кривые, измеренные с помощью

короткопериодного гальванометра или

осциллографа; 2

—

/й, ^-кривые, измерен-

ные с применением гальванометра с боль-

шим периодом собственных колебаний

Т>%

баний гальванометра Т значительно меньше периода капанья т. Со-

ответствующая уравнению (4.36) зависимость 1

а

от I приведена на

рис. 4.9 (кривая 1).

При использовании гальванометров с большим периодом собст-

венных колебаний, когда Т > т или при демпфировании самописца,

регистрирующего ток, измеряется средний за время жизни капли ток

который равен

,

X

^А^!* т

2

**тУ* с^ъ (4.37)

Т

о

В литературе это уравнение получило название уравнения Ильковича

для среднего тока.

Для вывода уравнения полярограммы при протекании на ртути

реакции (А) используют уравнение Нернста (4.7) и общее уравнение

для среднего тока при со

х

Ф 0:

/ — 0,629•

10—

2

пРОУх

"*

2/3

т

|/6

(-4х —

с

Ох) <

4

'

38

)

Если вещества Ох и Ней не адсорбируются на ртути, то поток вещест-

ва Ох к поверхности электрода из раствора равен потоку вещества

192 7 Зак. 434 193

193

Ней от поверхности ртути в раствор или в объем ртутной капли и при

4еа = О

/-0,629.КНяГОЙ^т

1

'

6

с

$

ш

. (4.39)

Определив из уравнений (4.38) и (4.39) и и подставив их в

уравнение (4.7), получим

^2пР \ / пР

1

нт

/о \

Величину Ё

хп

~ Е° + ^

назьшают

потенциалом полу-

волны, а уравнение (4.40) — уравнением обратимой катодной поля-

рографической волны Гейровского — Ильковича. Решая это уравне-

ние относительно тока, легко получить

1й

(4.41)

1

+ Р

где Р = ехрЬ/^Е — Е

Ш

)/ЯТ). Уравнения (4.40) и (4.41) описывают

скорость электрохимической реакции (А), медленной стадией которой

является диффузия реагирующих веществ Ох и Ней (рис, 4.10, кривая

В соответствии с уравнением (4.37) предельный диффузионный

ток реагирующего- вещества прямо пропорционален его концентра-

ции. Естественно, что для получения тока, отвечающего фарадеевско-

му процессу на ртутной капле, экспериментально измеренный ток

исправляют на остаточный ток, полученный в растворе фонового элект-

ролита без добавки реагирующего вещества. Остаточный ток представ-

ляет собой сумму тока заряжения, который обусловлен наличием на

поверхности ртути двойного электрического слоя, и фарадеевского то-

ка, связанного с процессами восстановления или окисления примесей,

которые всегда присутствуют в растворе. При тщательной очистке

раствора фона от электрохимически-активных примесей (следов кис-

лорода и других веществ) остаточный ток на капельном ртутном элект-

роде практически равен току заряжения. При заданном потенциале

Е> когда плотность заряда д = сот!, ток заряжения равен

^

Г

й

№ ,л А^

,|в

—"^Т

1 (4

'

42)

Как следует из э1гого уравнения, полярографический ток заряженйя

связан с непрерывным увеличением во времени поверхности 5 ртутного

227

капельного электрода. В соответствии с уравнением (4.42) средний ток

заряжения /

3

равен

1яй1-

(4.43)

где 5

Т

— максимальная поверхность ртутной капли при 1-х.

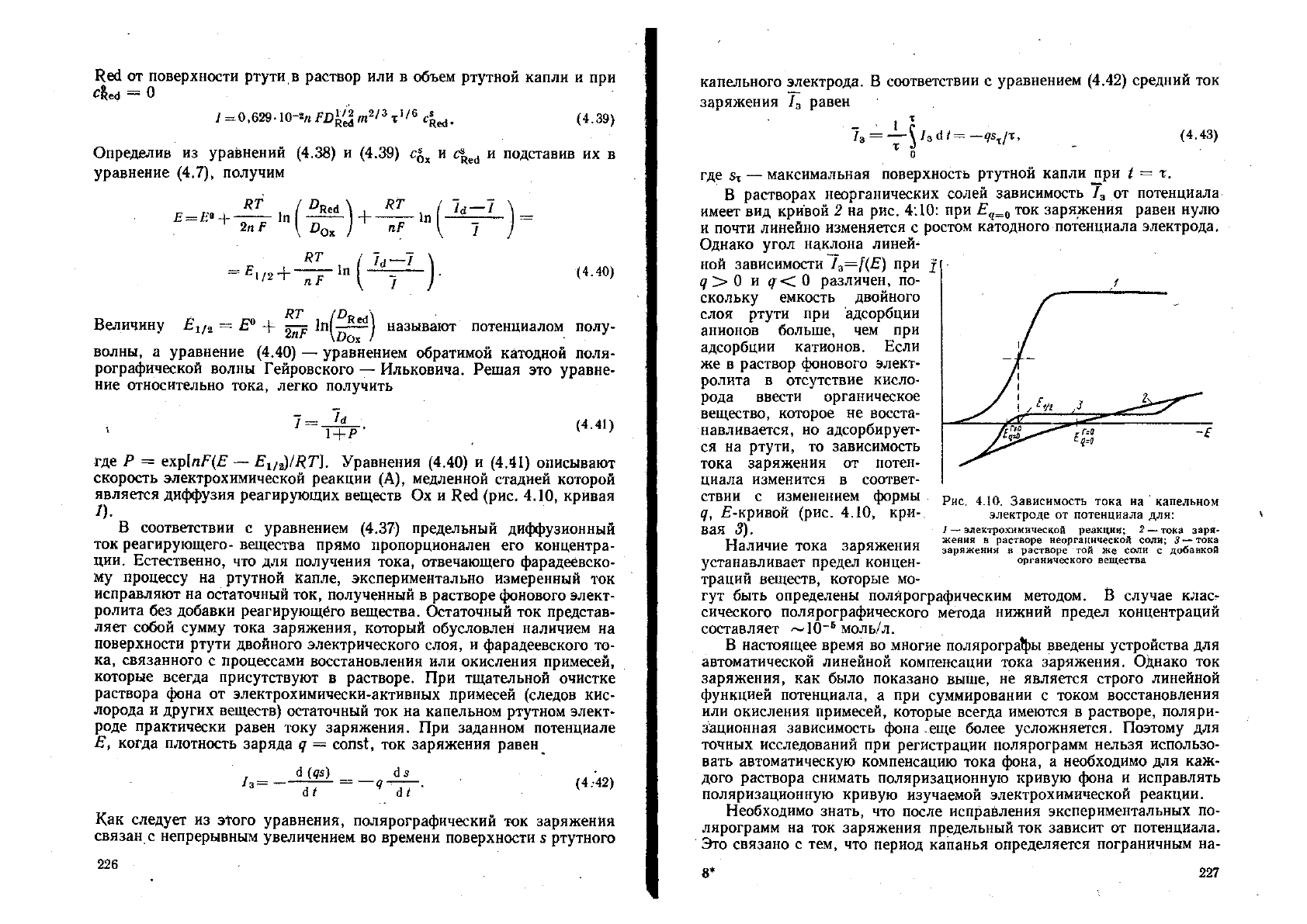

В растворах неорганических солей зависимость /

3

от потенциала

имеет вид кривой 2 на рис. 4:10: при ток заряжения равен нулю

и почти линейно изменяется с ростом катодного потенциала электрода.

Однако угол наклона линей-

ной зависимости /

3

—[(Е) при

<7

> 0 и различен, по-

скольку емкость двойного

слоя ртути при адсорбции

анионов больше, чем при

адсорбции катионов. Если

же в раствор фонового элект-

ролита в отсутствие кисло-

рода ввести органическое

вещество, которое не восста-

навливается, но адсорбирует-

ся на ртути, то зависимость

тока заряжения от потен-

циала изменится в соответ-

ствии с изменением формы

<7, -кривой (рис. 4.10, кри-

вая 3).

Наличие тока заряжения

устанавливает предел концен-

траций веществ, которые мо-

гут быть определены полярографическим методом. В случае клас-

сического полярографического метода нижний предел концентраций

составляет ~10~

5

моль/л.

В настоящее время во многие полярографы введены устройства для

автоматической линейной компенсации тока заряжения. Однако ток

заряжения, как было показано выше, не является строго линейной

функцией потенциала, а при суммировании с током восстановления

или окисления примесей, которые всегда имеются в растворе, поляри-

зационная зависимость фона ^ще более усложняется. Поэтому для

точных исследований при регистрации полярограмм нельзя использо-

вать автоматическую компенсацию тока фона, а необходимо для каж-

дого раствора снимать поляризационную кривую фона и исправлять

поляризационную кривую изучаемой электрохимической реакции.

Необходимо знать, что после исправления экспериментальных по-

лярограмм на ток заряжения предельный ток зависит от потенциала.

Это связано с тем, что период капанья определяется пограничным на-

Рис. 4.10. Зависимость тока на капельном

электроде от потенциала для:

1

—

электрохимической реакции; 2

—

тока заря-

жения в растворе неорганической соли; 3

г—

тока

заряжения в растворе той же соли с добавкой

органического вещества

9$

259

тяжением о на срезе капилляра й, следовательно, зависит от Е. В пер-

вом приближении

т = 2яг

к

0/т, • (4.44)

где г

к

— внутренний радиус капилляра. В соответствии с уравнением

(4.44) величина х максимальна при и уменьшается с ростом от-

рицательных и положительных зарядов поверхности ртути.- Так как

т входит в уравнение (4.37) в степени 1/6, то зависимость 1

й

от Е не-

велика, но в прецизиойных исследованиях при нахождении 1

а

необ-

ходимо принимать в расчет период капанья, который соответствует

потенциалу измерения. Для устранения зависимости периода ка-

панья от потенциала электрода иногда применяют специальные уст-

ройства, создающие принудительный отрыв капли через заданный

интервал времени.

Пропорциональность предельного тока концентрации реагирую-

щего вещества выполняется с точностью до

1 %

и поэтому использует-

ся для количественных аналитических измерений. При этом, однако,

используют не теоретические, а экспериментально найденные коэффи-

циенты пропорциональности между 1

а

и со

х

.

На диффузионную природу тока при протекании электрохимической

реакции на капельном ртутном электроде указывает зависимость

1

а

= Лт

1

/

6

. В то же время ток заряжения /

3

, который протекает на

ртутном капельном электроде и суммируется с током электрохимичес-

кой реакции, имеет иную зависимость от времени роста капли. Соглас-

но уравнению (3.85)

с15/си = &т

2/3

(4.45)

и с учетом уравнения (4.42) ток заряжения равен

/

3

= ~ Ы

2/з

'Г-

1/з

<7. (4.46)

Таким образом, кривая зависимости суммарного тока от времени при

постоянном потенциале описывается уравнением

/сум^М

17

^^

173

. (4.47)

В соответствии с уравнением (4.47) на кривой зависимости суммарного

тока от времени роста капли вначале наблюдается резкий спад, а за-

тем — рост тока, связанный с протеканием электрохимического про-

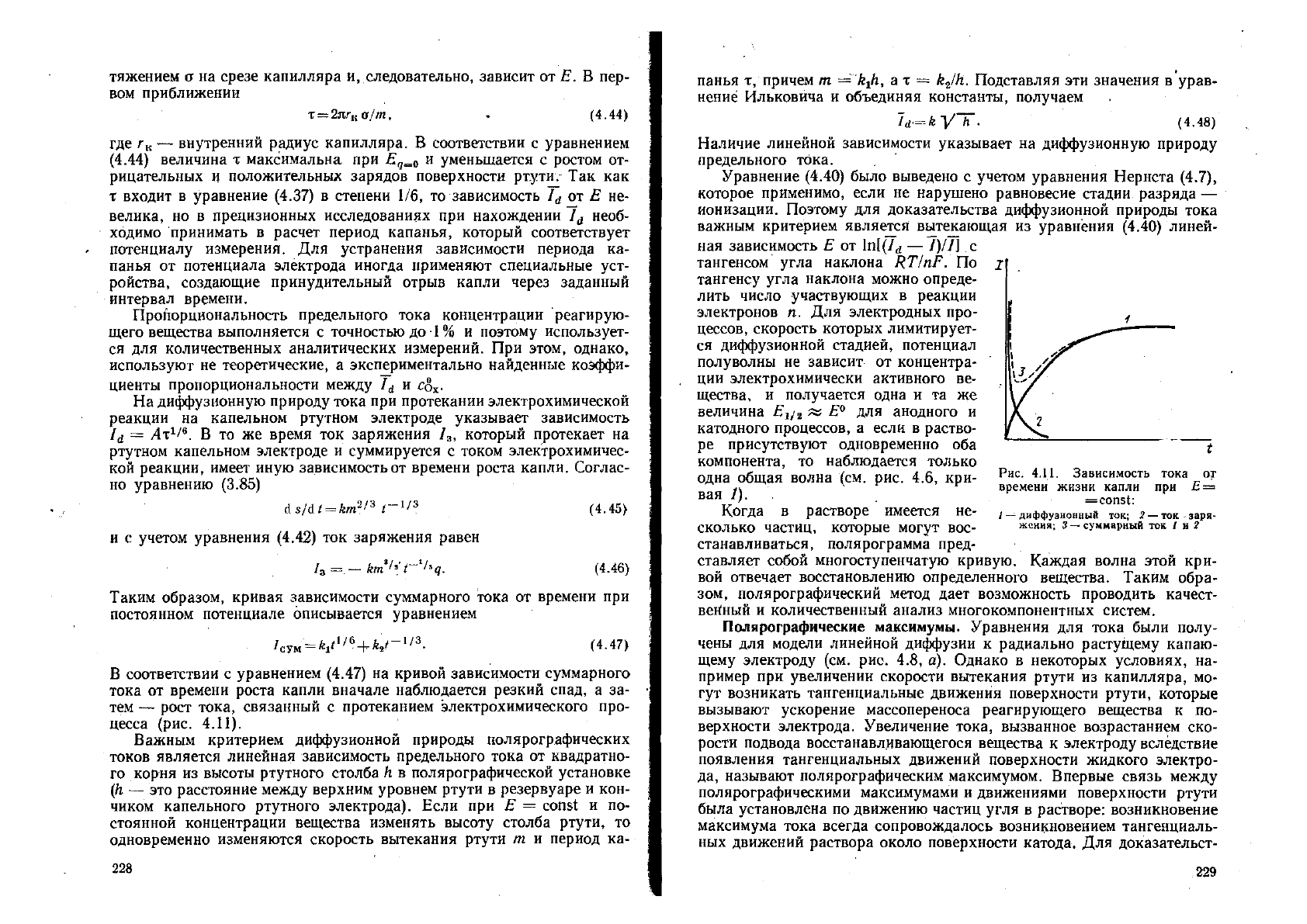

цесса (рис. 4,11).

Важным критерием диффузионной природы полярографических

токов является линейная зависимость предельного тока от квадратно-

го корня из высоты ртутного столба к в полярографической установке

(Н — это расстояние между верхним уровнем ртути в резервуаре и кон-

чиком капельного ртутного электрода). Если при Е = сот* и по-

стоянной концентрации вещества изменять высоту столба ртути, то

одновременно изменяются скорость вытекания ртути т и период ка-

192

панья т, причем т к

г

Н, а т == к

2

/Н. Подставляя эти значения в урав-

нениё Ильковйча и объединяя константы, получаем

1

а

.=,кУ~. (4.48)

Наличие линейной зависимости указывает на диффузионную природу

предельного тока. , * '

Уравнение (4.40) было выведено с учетом уравнения Нернста (4.7),

которое применимо, если не нарушено равновесие стадии разряда —

ионизации. Поэтому для доказательства диффузионной природы тока

важным критерием является вытекающая из уравнения (4.40) линей-

ная зависимость Е от 1п[(/

й

— /)//] с

тангенсом угла наклона /?Г/я/\ По

тангенсу угла наклона молено опреде-

лить число участвующих в реакции

электронов п. Для электродных про-

цессов, скорость которых лимитирует-

ся диффузионной стадией, потенциал

полуволны не зависит от концентра-

ции электрохимически активного ве-

щества, и получается одна и та тщ

величина Е

г

^ « Е° для анодного и

катодного процессов, а если в раство-

ре присутствуют одновременно оба

компонента, то наблюдается только

одна общая волна (см. рис. 4.6, кри-

вая /).

Когда в растворе имеется не-

сколько частиц, которые могут вос-

станавливаться, полярограмма пред-

ставляет собой многоступенчатую кривую. Каждая волна этой кри-

вой отвечает восстановлению определенного вещества. Такйм обра-

зом, полярографический метод дает возможность проводить качест-

венный и количественный анализ многокомпонентных систем.

Полярографические максимумы. Уравнения для тока были полу-

чены для модели линейной диффузии к радиально растущему капаю-

щему электроду (см. рис. 4.8, а). Однако в некоторых условиях, на-

пример при увеличении скорости вытекания ртути из капилляра, мо-

гут возникать тангенциальные движения поверхности ртути, которые

вызывают ускорение массопереноса реагирующего вещества к по-

верхности электрода. Увеличение тока, вызванное возрастанием ско-

рости подвода восстанавливающегося вещества к электроду вследствие

появления тангенциальных движений поверхности жидкого электро-

да, называют полярографическим максимумом. Впервые связь между

полярографическими максимумами и движениями поверхности ртути

была установлена по движению частиц угля в растворе: возникновение

максимума тока всегда сопровождалось возникновением тангенциаль-

ных движений раствора около поверхности катода. Для доказательст-

Рис. 4.11. Зависимость тока о|г

времени жизни капли при

=сопз1:

1 — диффузионный ток; 2 — ток заря-

жения; 3

—

суммарный ток 1 и 2

7 Зак. 434 115

ва связи между движениями раствора и движениями поверхности рту-

[ги была изучена зависимость тока от агрегатного состояния ртути в

растворе одного и того же состава. Поляризационная кривая, снятая

на жидкой ртути, имела типичный максимум тока, а при понижении

температуры только на два градуса, когда ртуть замерзала, мак-

симум тока исчезал.

В зависимости от причин, которые вызывают тангенциальные дви-

жения поверхности ртутной капли, полярографические максимумы

делят на максимумы 1, 2, и 3-го рода. Причиной полярографических

максимумов 1-го рода является неравномерность поляризации и не-

равномерность подачи восстанавливающегося вещества. В 1965 г.

де Леви показал, что основная причина неравномерного распределения

плотности тока при возникновении максимумов 1-го рода — неравно-

мерность подачи восстанавливающегося вещества к ртутной капле

вследствие эксцентричного характера ее роста. Такой характер роста

капли является результатом двух процессов: радиального расшире-

ния капли и дополнительного перемещения центра капли вниз (см.

рис. 4.8, б). Как показал де Леви, в этих условиях плотность тока

у дна капли больше плотнорти тока у ее шейки приблизительно в

два раза, что связано с большей скоростью движения растягивающейся

поверхности навстречу потоку диффузии именно в нижней части капли.

Таким образом, эксцентричный характер роста капли вызывает не-

равномерное распределение плотности тока на капле, которое в обыч-

ных условиях усиливается за счет экранирования верхней части капли

срезом капилляра. В разбавленных растворах неравномерное распре-

деление тока вызывает заметное омическое падение потенциала меж-

ду отдельными участками поверхности, т. е. неравномерную поляри-

зацию. Так как разным потенциалам соответствуют различные значе-

ния пограничного натяжения, то вдоль поверхности капли возникает

градиент пограничного натяжения, который и приводит к тангенци-

альным движениям поверхности ртути. Тангенциальные движения вы-

зывают размешивание раствора, что, в согласии с законами конвектив-

ной диффузии, ведет к резкому возрастанию тока.

Исходя из физической природы возникновения максимумов 1-го

рода, следует ожидать, что вблизи Е

д=::0

ртутная капля сверху и сни-

зу может иметь разный по знаку заряд поверхности, но, несмотря на

существование градиента потенциала вдоль поверхности капли, гра-

диент пограничного натяжения отсутствует и максимум 1-го рода не

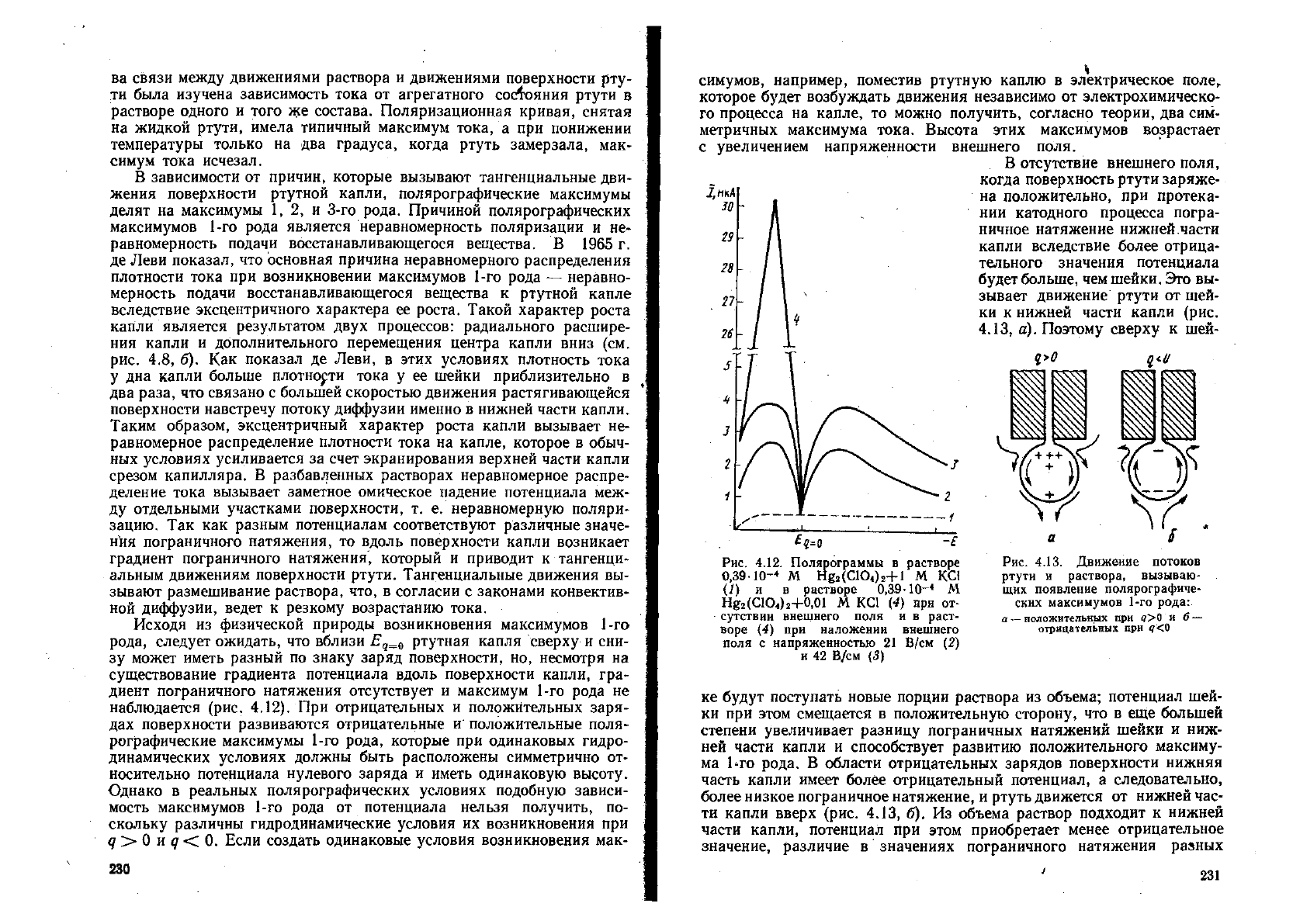

наблюдается (рис. 4.12). При отрицательных и положйтельных заря-

дах поверхности развиваются отрицательные и' положительные поля-

рографические максимумы 1-го рода, которые при одинаковых гидро-

динамических условиях должны быть расположены симметрично от-

носительно потенциала нулевого заряда и иметь одинаковую высоту.

Однако в реальных полярографических условиях подобную зависи-

мость максимумов 1-го рода от потенциала нельзя получить, по-

скольку различны гидродинамические условия их возникновения при

ц > 0 и <7<С 0. Если создать одинаковые условия возникновения мак-

192

симумов, например, поместив ртутную каплю в электрическое поле„

которое будет возбуждать движения независимо от электрохимическо-

го процесса на капле, то можно получить, согласно теории, два сим-

метричных максимума тока. Высота этих максимумов возрастает

с увеличением напряженности внешнего поля.

В отсутствие внешнего поля,

когда поверхность ртути заряже-

на положительно, при протека-

нии катодного процесса погра-

ничное натяжение нижней части

капли вследствие более отрица-

тельного значения потенциала

будет больше, чем шейки. Это вы-

зывает движение ртути от шей-

ки к нижней части капли (рис.

4.13, а). Поэтому сверху к шей-

Рис. 4.12. Полярограммы в растворе

0,39-10""

4

М Н&2 (€104)2+1 М КС1

(1) и в растворе 0,39-10~

4

М

Нд

2

(СЮ

4

) 2+0,01 М КС1 (4) при от-

сутствии внешнего поля и в раст-

воре (4) при наложении внешнего

поля с напряженностью 21 В/см (2)

и 42 В/см (5)

Рис. 4.13. Движение потоков

ртути и раствора, вызываю-

щих появление полярографиче-

ских максимумов 1-го рода:

а — положительных при д>0 и б

—

отрицательных при <0

ке будут поступать новые порции раствора из объема; потенциал шей-

ки при этом смещается в положительную сторону, что в еще большей

степени увеличивает разницу пограничных натяжений шейки и ниж-

ней частй капли и способствует развитию положительного максиму-

ма Ьго рода. В области отрицательных зарядов поверхности нижняя

часть капли имеет более отрицательный потенциал, а следовательно,

более низкое пограничное натяжение, и ртуть движется от нижней час-

ти капли вверх (рис. 4.13, б). Из объема раствор подходит к нижней

части капли, потенциал при этом приобретает менее отрицательное

значение, различие в значениях пограничного натяжения разных

7 Зак. 434 116

участков капли уменьшается, и отрицательные максимумы исче-

зают.

Полярографические максимумы 1-го рода искажают полярограм-

мы и мешают как проведению анализа, так и исследованию кинетичес-

ких закономерностей электрохимических реакций. Они могут быть

устранены, если увеличить концентрацию электролита фона, однако

это может привести к изменению природы восстанавливающейся час-

тицы. Максимумы 1-го рода устраняются и при адсорбции на ртутной

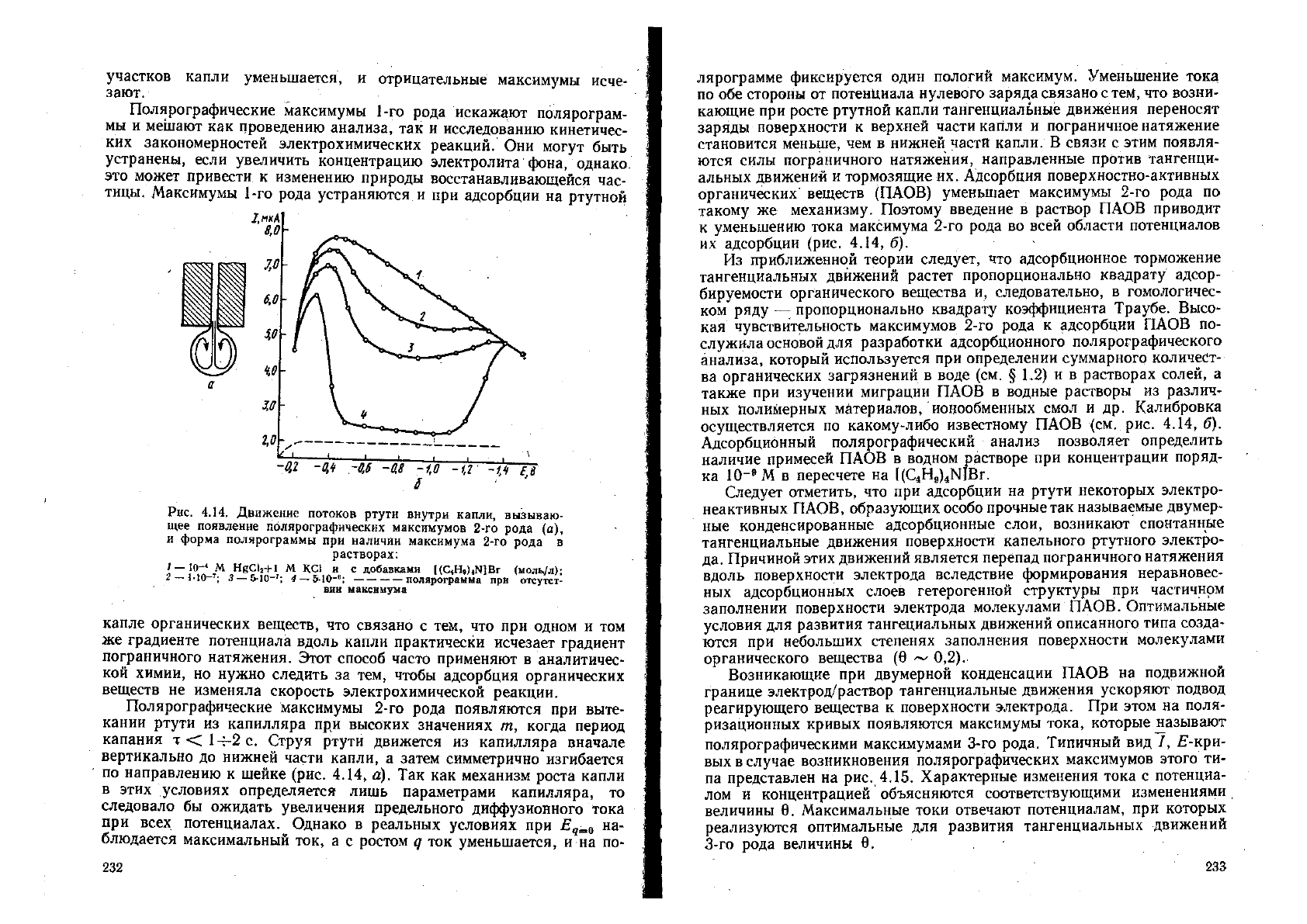

Рис. 4.14, Движение потоков ртути внутри капли, вызываю-

щее появление полярографических максимумов 2-го рода (а),

и форма подпрограммы при наличии максимума 2-го рода в

растворах:

1 — Ш

-

"

4

М Н§;С 1*4*1 М КС! и с добавками [(С

4

Н

9

ШВг (моль/л);

2 — Ы0-

7

; 3 — 5-Ю-

7

; 4 — 5-Ю-

6

; пол программа при отсутст-

вии максимума

капле органических веществ, что связано с тем, что при одном и том

же градиенте потенциала вдоль капли практически исчезает градиент

пограничного натяжения. Этот способ часто применяют в аналитичес-

кой химии, но нужно следить за тем, чтобы адсорбция органических

веществ не изменяла скорость электрохимической реакции.

Полярографические максимумы 2-го рода появляются при выте-

кании ртути из капилляра при высоких значениях т, когда период

капания т<1~2с. Струя ртути движется из капилляра вначале

вертикально до нижней части капли, а затем симметрично изгибается

по направлению к шейке (рис. 4.14, а). Так как механизм роста капли

в этих условиях определяется лишь параметрами капилляра, то

следовало бы ожидать увеличения предельного диффузионного тока

при всех потенциалах. Однако в реальных условиях при на-

блюдается максимальный ток, а с ростом д ток уменьшается, и на по-

192

лярограмме фиксируется один пологий максимум. Уменьшение тока

по обе стороны от потенциала нулевого заряда связано с тем, что возни-

кающие при росте ртутной капли тангенциальные движения переносят

заряды поверхности к верхней части капли и пограничное натяжение

становится меньше, чем в нижней частй капли. В связи с этим появля-

ются силы пограничного натяжения, направленные против тангенци-

альных движений и тормозящие их. Адсорбция поверхностно-активных

органических веществ (ПАОВ) уменьшает максимумы 2-го рода по

такому же механизму. Поэтому введение в раствор ПАОВ приводит

к уменьшению тока максимума 2-го рода во всей области потенциалов

их адсорбции (рис. 4.14, б).

Из приближенной теории следует, что адсорбционное торможение

тангенциальных движений растет пропорционально квадрату адсор-

бируемости органического вещества и, следовательно, в гомологичес-

ком ряду — пропорционально квадрату коэффициента Траубе. Высо-

кая чувствительность максимумов 2-го рода к адсорбции ПАОВ по-

служила основой для разработки адсорбционного полярографического

анализа, который используется при определении суммарного количест-

ва органических загрязнений в воде (см. § 1.2) и в растворах солей, а

также при изучении миграции ПАОВ в водные растворы из различ-

ных полимерных материалов, ионообменных смол и др. Калибровка

осуществляется по какому-либо известному ПАОВ (см. рис. 4.14, б).

Адсорбционный полярографический анализ позволяет определить

наличие примесей ПАОВ в водном растворе при концентрации поряд-

ка 10~

9

М в пересчете на [(С

4

Н

9

)

4

ШВг.

Следует отметить, что при адсорбции на ртути некоторых электро-

неактивных ПАОВ, образующих особо прочные так называемые двумер-

ные конденсированные адсорбционные слои, возникают спонтанные

тангенциальные движения поверхности капельного ртутного электро-

да. Причиной этих движений является перепад пограничного натяжения

вдоль поверхности электрода вследствие формирования неравновес-

ных адсорбционных слоев гетерогенной структуры при частичном

заполнении поверхности электрода молекулами ПАОВ. Оптимальные

условия для развития тангециальных движений описанного типа созда-

ются при небольших степенях заполнения поверхности молекулами

органического вещества (9 ~ 0,2).

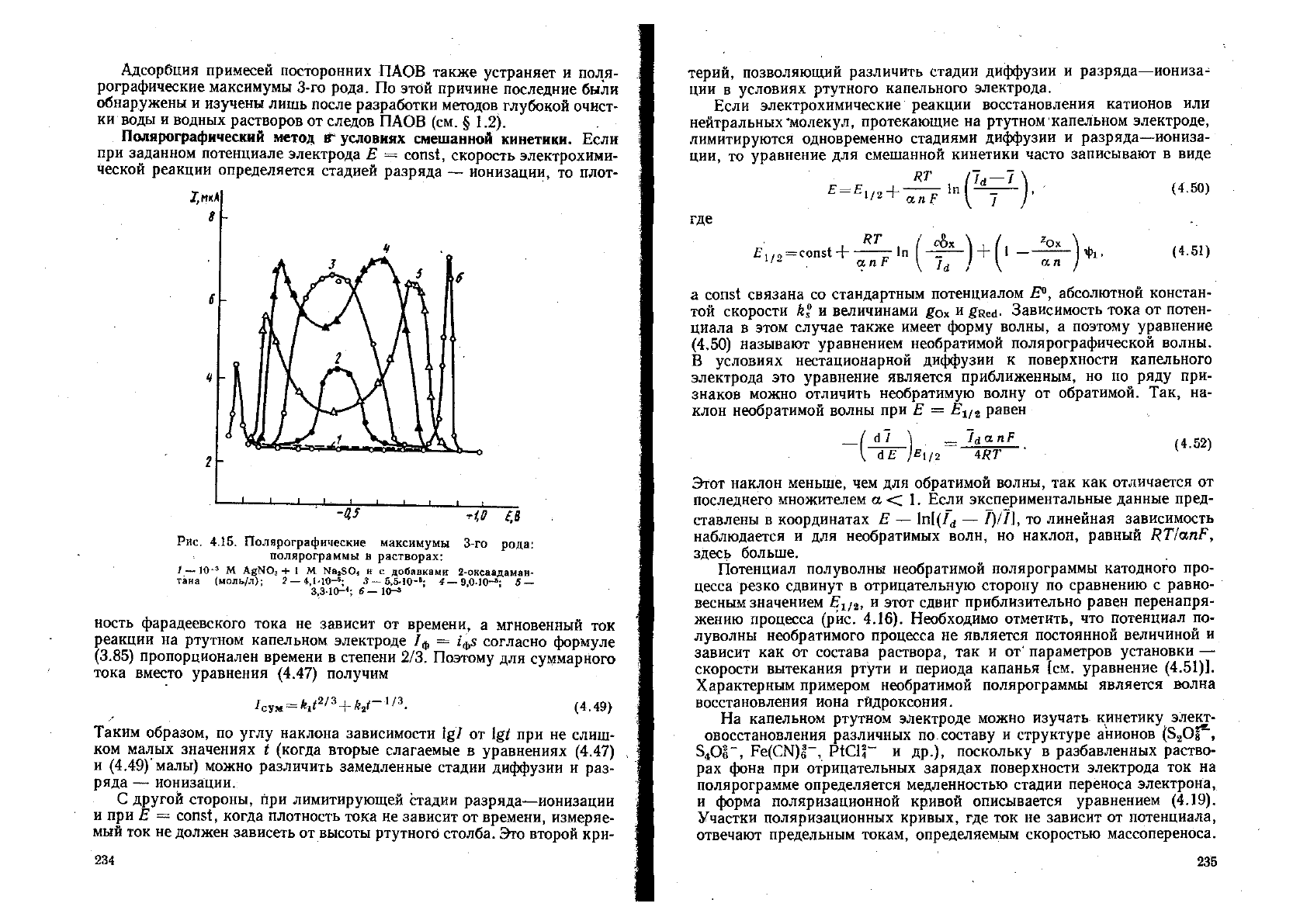

Возникающие при двумерной конденсации ПАОВ на подвижной

границе электрод/раствор тангенциальные движения ускоряют подвод

реагирующего вещества к поверхности электрода. При этом на поля-

ризационных кривых появляются максимумы тока, которые называют

полярографическими максимумами 3-го рода. Типичный вид /, Е-кри-

вых в случае возникновения полярографических максимумов этого ти-

па представлен на рис. 4.15. Характерные изменения тока с потенциа-

лом и концентрацией объясняются соответствующими изменениями

величины 9. Максимальные токи отвечают потенциалам, при которых

реализуются оптимальные для развития тангенциальных движений

3-го рода величины 9.

7 Зак. 434 117

Адсорбция примесей посторонних ПАОВ также устраняет и поля-

рографические максимумы 3-го рода. По этой причине последние были

обнаружены и изучены лишь после разработки методов глубокой очист-

ки воды и водных растворов от следов ПАОВ (см. § 1.2).

Полярографический метод г условиях смешанной кинетики. Если

при заданном потенциале электрода Е = сопз!, скорость электрохими-

ческой реакции определяется стадией разряда — ионизации, то плот-

Рис. 4.15. Полярографические максимумы 3-го рода:

полярограммы в растворах:

/ — ю-

3

М АеДООз 4* 1 М Ыа

2

$04 и с добавками 2-оксаадаман-

тана (моль/л); 2 — 4, МО-

5

; 3 —5,5-Ш-

5

; 4 — 9,0-10-»; 5 —

3,3*10-

4

; $~1<Н>

ность фарадеевского тока не зависит от времени, а мгновенный ток

реакции на ртутном капельном электроде /

ф

= согласно формуле

(3.85) пропорционален времени в степени 2/3. Поэтому для суммарного

тока вместо уравнения (4.47) получим

/сум = М

2/3

+^~

1/3

- (4.49)

- / ...

1

Таким образом, по углу наклона зависимости от при не слиш-

ком малых значениях I (когда вторые слагаемые в уравнениях (4.47)

и (4.49)'малы) можно различить замедленные стадии диффузии и раз-

ряда — ионизации.

С другой стороны, при лимитирующей стадии разряда—ионизации

и при Е = сопз!, когда плотность тока не зависит от времени, измеряе-

мый ток не должен зависеть от высоты ртутного столба. Это второй кри-

192 7 Зак. 434 193

терий, позволяющий различить стадии диффузии и разряда—иониза-

ции в условиях ртутного капельного электрода.

Если электрохимические реакции восстановления катионов или

нейтральных "молекул, протекающие на ртутном капельном электроде,

лимитируются одновременно стадиями диффузии и разряда—иониза-

ции, то уравнение для смешанной кинетики часто записывают в виде

НТ Пн—1 \

где ..

Я

1/2

=сопз1 + -^1П + (4.51)

/2

\ и ! \

ап

1

а сопз! связана со стандартным потенциалом

Е°>

абсолютной констан-

той скорости и величинами и Зависимость тока от потен-

циала в этом случае также имеет форму волны, а поэтому уравнение

(4,50) называют уравнением необратимой полярографической волны.

В условиях нестационарной диффузии к поверхности капельного

электрода это уравнение является приближенным, но по ряду при-

знаков можно отличить необратимую волну от обратимой. Так, на-

клон необратимой волны при Е = Е

1/2

равен

— ( ) =Ъ*пР-

(4 52)

V &Е )Е

1/2

4#Т

Этот наклон меньше, чем для обратимой волны, так как отличается от

последнего множителем а < 1. Если экспериментальные данные пред-

ставлены в координатах Е — 1п[(/

й

—

7)/7],

то линейная зависимость

наблюдается и для необратимых волн, но наклон, равный ЯТ!апР,

здесь больше.

Потенциал полуволны необратимой полярограммы катодного про-

цесса резко сдвинут в отрицательную сторону по сравнению с равно-

весным значением Е

г

/

2

, и этот сдвиг приблизительно равен перенапря-

жению процесса (рис. 4.16). Необходимо отметить, что потенциал по-

луволны необратимого процесса не является постоянной величиной и

зависит как от состава раствора, так и от параметров установки —

скорости вытекания ртути и периода капанья [см. уравнение (4.51)].

Характерным примером необратимой полярограммы является волна

восстановления иона гйдроксония.

На капельном ртутном электроде можно изучать кинетику элект-

овосстановления различных по составу и структуре анионов (5

2

0Г\'

5

4

0е~, Ре(СМ)!~~, Р!С1!~ и др.), поскольку в разбавленных раство-

рах фона при отрицательных зарядах поверхности электрода ток на

полярограмме определяется медленностью стадии переноса электрона,

и форма поляризационной кривой описывается уравнением (4.19).

Участки поляризационных кривых, где ток не зависит от потенциала,

отвечают предельным токам, определяемым скоростью массопереноса.

193

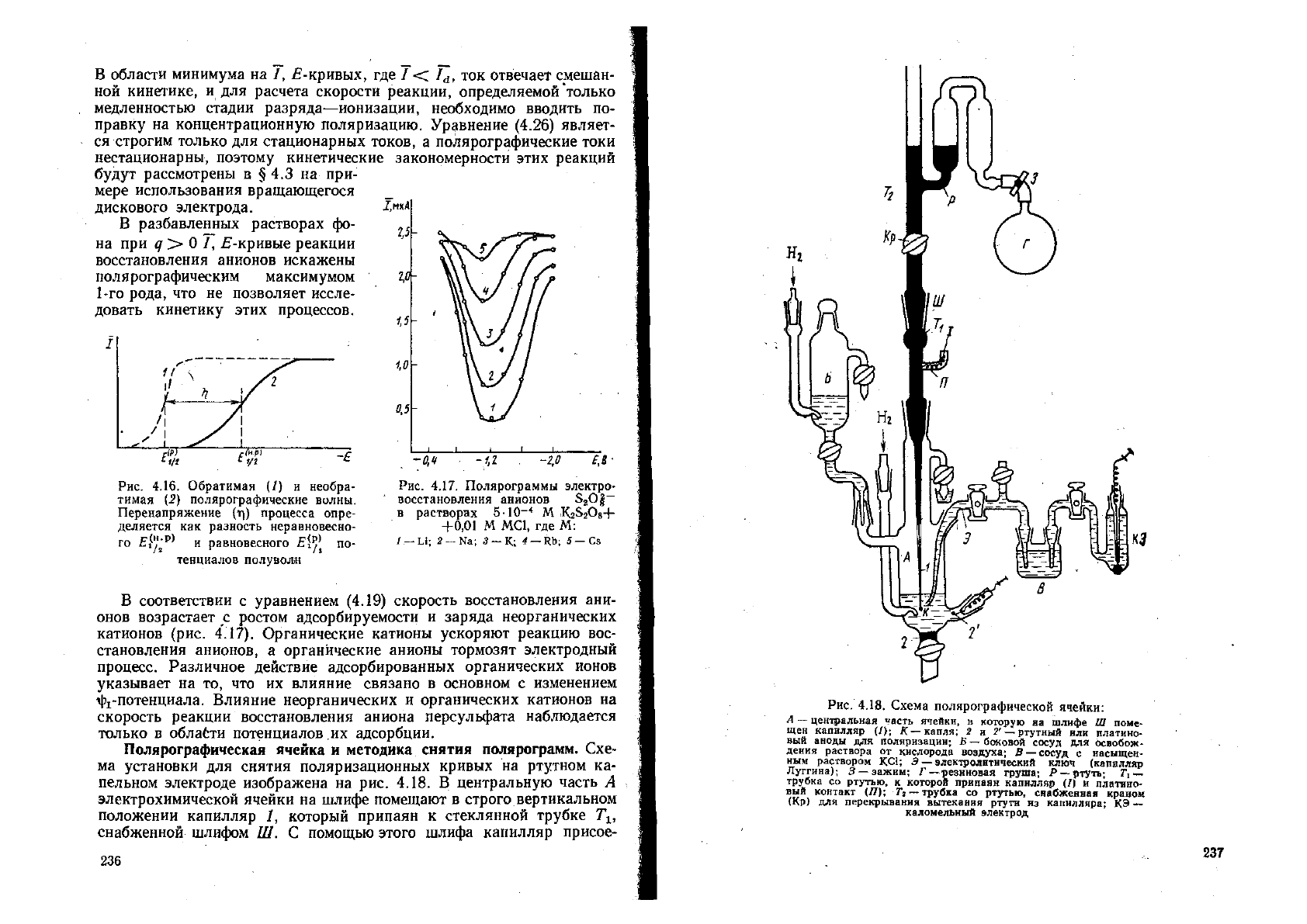

В области минимума на /, -кривых, где / < ток отвечает смешан-

ной кинетике, и для расчета скорости реакции, определяемой "только

медленностью стадии разряда—ионизации, необходимо вводить по-

правку на концентрационную поляризацию. Уравнение (4.26) являет-

ся строгим только для стационарных токов, а полярографические токи

нестационарны, поэтому кинетические закономерности этих реакций

будут рассмотрены в §4.3 на при-

мере использования вращающегося

дискового электрода.

В разбавленных растворах фо-

на при

<7

> 0 /, /Г-кривые реакции

восстановления анионов искажены

полярографическим максимумом

1-го рода, что не позволяет иссле-

довать кинетику этих процессов.

Рис. 4.16. Обратимая (1) и необра-

тимая (2) полярографические волны.

Перенапряжение (ту) процесса опре-

деляется как разности неравновесно-

го и равновесного Е[^ по-

тенциалов полуволм

Рис. 4.17. Полярограммы электро-

восстановления анионов 3

2

0|*~

в растворах 5-10~

4

М КгЗгОв-Ь

+0,01 М МС1, где М:

/ —Ь1; 2 —

N3;

3 — К; 4 —КЬ;

5 —Сб

В соответствии с уравнением (4.19) скорость восстановления ани-

онов возрастает с ростом адсорбируемости и заряда неорганических

катионов (рис. 4.17). Органические катионы ускоряют реакцию вос-

становления анионов, а органические анионы тормозят электродный

процесс. Различное действие адсорбированных органических ионов

указывает на то, что их влияние связано в основном с изменением

%-потенциала. Влияние неорганических и органических катионов на

скорость реакции восстановления аниона персульфата наблюдается

только в области потенциалов их адсорбции.

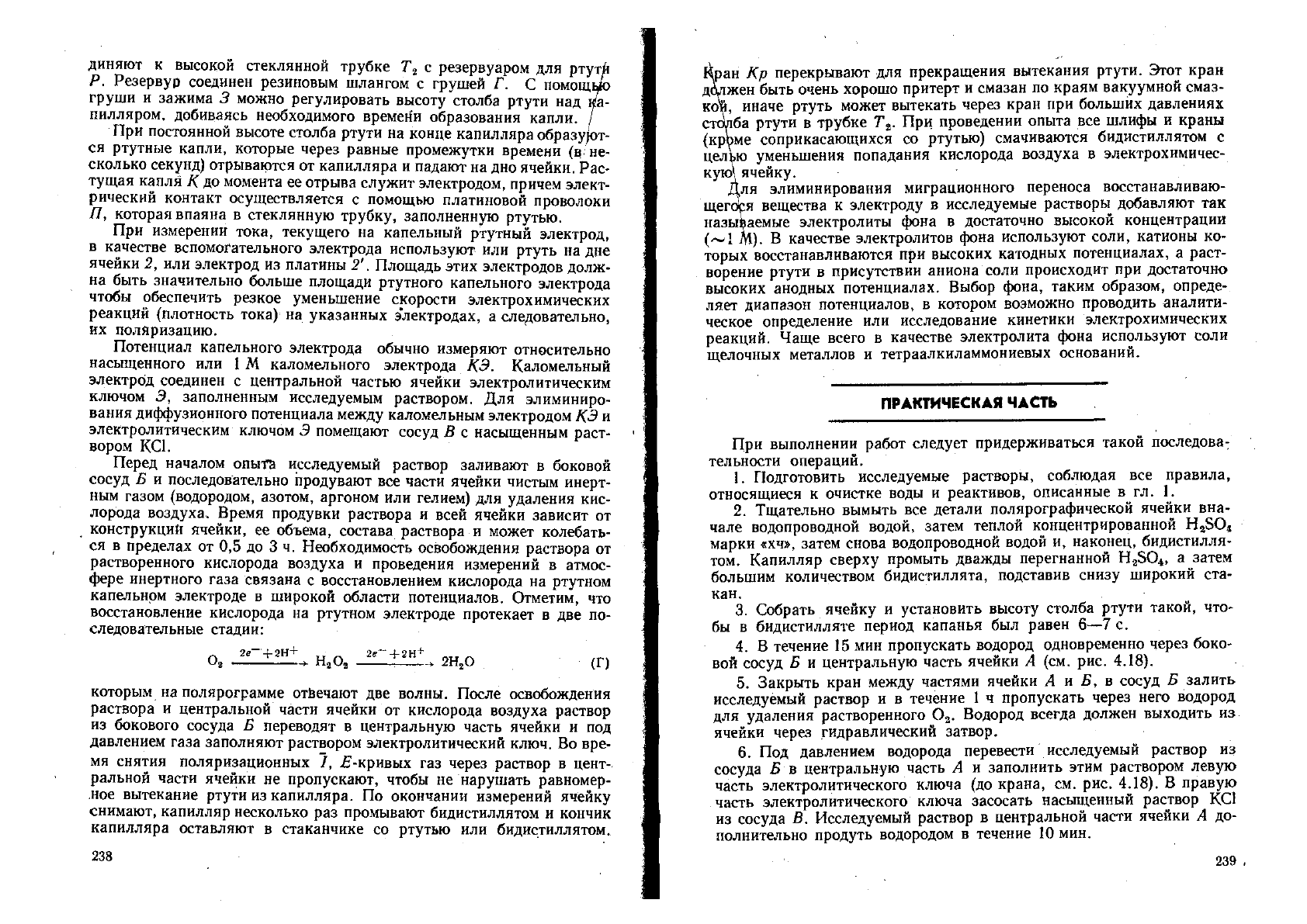

Полярографическая ячейка и методика снятия полярограмм. Схе-

ма установки для снятия поляризационных кривых на ртутном ка-

пельном электроде изображена на рис. 4.18. В центральную часть А

электрохимической ячейки на шлифе помещают в строго вертикальном

положении капилляр /, который припаян к стеклянной трубке Т

1$

снабженной шлифом Ш. С помощью этого шлифа капилляр присое-

173'

Рис. 4.18. Схема полярографической ячейки:

А

—

центральная часть ячейки, в которую На шлифе Ш поме-

щен капилляр (У); К

—

капля; 2 Ц 2' — ртутный или платино-

вый аноды для поляризации; Б — боковой сосуд для освобож-

дения раствора от кислорода воздуха; В —сосуд с насыщен-

ным раствором КС1; 3 — электролитический ключ (капилляр

Луггина); 3— зажим; Г—резиновая груша; Р

—

ртуть;

Т

Г

—

трубка со ртутью, к которой припаян капилляр (I) и платино-

вый контакт (Я); Г

2

—

трубка со ртутью, снабженная краном

(Кр) для перекрывания вытекания ртути из капилляра; КЭ —

каломельный электрод

диняют к высокой стеклянной трубке Т

г

с резервуаром для ртутй

Р. Резервур соединен резиновым шлангом с грушей Г. С помощью

груши и зажима 3 можно регулировать высоту столба ртути над ка-

пилляром. добиваясь необходимого времени образования капли. [

При постоянной высоте столба ртути на конце капилляра образуют-

ся ртутные капли, которые через равные промежутки времени (шне-

сколько секунд) отрываются от капилляра и падают на дно ячейки. Рас-

тущая капля К да момента ее отрыва служит электродом, причем элект-

рический контакт осуществляется с помощью платиновой проволоки

Я, которая впаяна в стеклянную трубку, заполненную ртутью.

При измерении тока, текущего на капельный ртутный электрод,

в качестве вспомогательного электрода используют или ртуть на дне

ячейки 2, или электрод из платины 2'. Площадь этих электродов долж-

на быть значительно больше площади ртутного капельного электрода

чтобы обеспечить резкое уменьшение скорости электрохимических

реакций (плотность тока) на указанных электродах, а следовательно,

их поляризацию.

Потенциал капельного электрода обычно измеряют относительно

насыщенного или 1 М каломельного электрода КЭ. Каломельный

электрод соединен с центральной частью ячейки электролитическим

ключом 3, заполненным исследуемым раствором. Для элиминиро-

вания диффузионного потенциала между каломельным электродом КЭ и

электролитическим ключом Э помещают сосуд В с насыщенным раст-

вором КС1.

Перед началом опыта исследуемый раствор заливают в боковой

сосуд Б и последовательно продувают все части ячейки чистым инерт-

ным газом (водородом, азотом, аргоном или гелием) для удаления кис-

лорода воздуха. Время продувки раствора и всей ячейки зависит от

конструкций ячейки, ее объема, состава раствора и может колебать-

ся в пределах от 0,5 до 3 ч. Необходимость освобождения раствора от

растворенного кислорода воздуха и проведения измерений в атмос-

фере инертного газа связана с восстановлением кислорода на ртутном

капельном электроде в широкой области потенциалов. Отметим, что

восстановление кислорода на ртутном электроде протекает в две по-

следовательные стадии:

0

2

2

'~

+2Н

Ун

2

О

г

+

2Н

2

0 (Г)

которым на полярограмме отвечают две волны. После освобождения

раствора и центральной части ячейки от кислорода воздуха раствор

из бокового сосуда Б переводят в центральную часть ячейки и под

давлением газа заполняют раствором электролитический ключ. Во вре-

мя снятия поляризационных 7, ^-кривых газ через раствор в цент-

ральной части ячейки не пропускают, чтобы не нарушать равномер-

ное вытекание ртути из капилляра. По окончании измерений ячейку

снимают, капилляр несколько раз промывают бидистиллятом и кончик

капилляра оставляют в стаканчике со ртутью или бидистиллятом.

192 7 Зак. 434 193

!^ран Кр перекрывают для прекращения вытекания ртути. Этот кран

должен быть очень хорошо притерт и смазан по краям вакуумной смаз-

кой, иначе ртуть может вытекать через кран при больших давлениях

столба ртути в трубке Т

2

. При проведении опыта все шлифы и краны

(крЬме соприкасающихся со ртутью) смачиваются бидистиллятом с

целью уменьшения попадания кислорода воздуха в электрохимичес-

кую, ячейку.

Для элиминирования миграционного переноса восстанавливаю-

щегося вещества к электроду в исследуемые растворы добавляют так

называемые электролиты фона в достаточно высокой концентрации

(~1 М). В качестве электролитов фона используют соли, катионы ко-

торых восстанавливаются при высоких катодных потенциалах, а раст-

ворение ртути в присутствии аниона соли происходит при достаточно

высоких анодных потенциалах. Выбор фона, таким образом, опреде-

ляет диапазон потенциалов, в котором возможно проводить аналити-

ческое определение или исследование кинетики электрохимических

реакций. Чаще всего в качестве электролита фона используют соли

щелочных металлов и тетраал кил аммониевых оснований.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При выполнении работ следует придерживаться такой последова-

тельности операций.

1. Подготовить исследуемые растворы, соблюдая все правила,

относящиеся к очистке воды и реактивов, описанные в гл. 1.

2. Тщательно вымыть все детали полярографической ячейки вна-

чале водопроводной водой, затем теплой концентрированной Н

2

504

марки «хч», затем снова водопроводной водой и, наконец, бидистилля-

том. Капилляр сверху промыть дважды перегнанной Н

2

50

4

, а затем

большим количеством бидистиллята, подставив снизу широкий ста-

кан.

3. Собрать ячейку и установить высоту столба ртути такой, что-

бы в бидистилляте период капанья был равен 6—7 с.

4. В течение 15 мин пропускать водород одновременно через боко-

вой сосуд 5 и центральную часть ячейки А (см. рис. 4.18).

5. Закрыть кран между частями ячейки Л и Б, в сосуд Б залить

исследуемый раствор и в течение 1 ч пропускать через него водород

для удаления растворенного 0

2

. Водород всегда должен выходить из

ячейки через гидравлический затвор.

6. Под давлением водорода перевести исследуемый раствор из

сосуда Б в центральную часть А и заполнить этим раствором левую

часть электролитического ключа (до крана, см. рис. 4.18). В правую

часть электролитического ключа засосать насыщенный раствор КС1

из сосуда В. Исследуемый раствор в центральной части ячейки А до-

полнительно продуть водородом в течение 10 мин.

193