Дэвис Н. История Европы

Подождите немного. Документ загружается.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

691

810 DIVISA ET INDIVISA

привилегированное положение католической церкви, бесконечные конфликты с

Северной Ирландией и соперничество двух главных партий Фианна Файл «Солдаты

судьбы» и Фине Гаэл «Нация гаэлов». По ирландской конституции графства британского

Ольстера были интегральной частью республики. Но Ирландская республиканская армия

(ИРА) считалась незаконной но обе стороны границы; и отношения между Лондоном и

Дублином не были большим препятствием на пути урегулирования.

Финляндия, которая вместе с Германией напала на СССР, тем не менее, избежала

советской оккупации, хотя по перемирию 1944 года ей пришлось сделать дальнейшие

территориальные уступки, в частности, отдать Виипури (Выборг) и Петсамо (Печенгу). В

1947 г., однако, мирный договор подтвердил формальный суверенитет Финляндии в обмен

на аренду Порккалы под военно-морскую базу. С этого времени Финляндия была обязана

соблюдать нейтралитет, сократить свои вооруженные силы и проводить внешнюю

политику, согласованную с интересами СССР. После войны в Финляндии начинается

экономический подъем, а Хельсинки становится одной из самых элегантных и дорогих

столиц Европы — последний западный форпост на подступах к Ленинграду. Многие

оккупированные советскими войсками страны мечтали о статусе финляндизащи, но по

такому пути удалось пойти только еще Австрии.

Австрии очень помог миф, что она была первой жертвой нацистов. Разделенная, как и

Германия, на четыре оккупационные зоны, республика смогла полностью восстановить

суверенитет на базе Staatsvertrag, то есть Государственного договора (1955), подписанного

представителями всех четырех оккупационных властей. Условия этого договора включали

строгий нейтралитет и обязательство вечно содержать в порядке обширный советский

военный мемориал. За восстановлением независимости Австрии последовал период

невиданного расцвета, как в соседней Швейцарии, и относительной политической разрядки.

В политике в основном мирно соперничали Социалистическая партия, которая удерживала

пост канцлера за Бруно Крайским (1970-1983), и консервативная Народная партия. В 1986 г.

даже международная кампания по дискредитации австрийского

президента Курта Вальдхайма, бывшего генерального секретаря ООН, ему не повредила;

но эта кампания напомнила о прошлом Австрии. В определении границ Австрии были

некоторые несуразности. По договору 1868 г. два района — Юнгхольц и Миттельберг —

входили в баварскую таможенную зону. Провинции же Форарльберг и Тироль пользовались

преимуществами свободной торговли с Альто-Адидж и Трентино в Италии.

Семь европейских княжеств, последних из исторических мини-государств, были

слишком малы, чтобы влиять на международные отношения; но каждое пользовалось

преимуществом своего положения.

Сан-Марино (основанное в V в. н.э., с территорией 62 км

2

и населением 23 000 человек)

претендовало на звание старейшего в Европе государства. Его независимость была

признана в 1631 г. Расположившись на склонах Монте-Титано возле Римини, оно было со

всех сторон окружено территорией Италии. После войны Сан-Марино стало налоговым

убежищем для богатых итальянцев; местное правительство здесь попеременно возглавляли

коммунисты и христианские демократы.

Княжество Лихтенштейн (основано в 1719 г., территория 157 км

2

, население 27 000

человек) передоверило свою внешнюю политику Швейцарии. В 1980 г. здесь был самый

высокий в Европе валовой национальный продукт на душу населения: 16 440 долл. Это

последний уцелевший член Священной Римской империи.

Княжество Монако (территория 150 га, население ок. 30 000 человек) было

самоуправляемым протекторатом Франции, занимавшим крошечный анклав на Ривьере к

востоку от Ниццы. Его современный статус сложился в 1861 г.; до того времени Монако

было владением Испании (с 1542), Франции (с 1641) и Сардинии (с 1815). По конституции

Монако управляет семья Гримальди. Доходы княжества находятся в большой зависимости

от доходов казино в Монте-Карло.

Андорра (территория 495 км

2

, население ок. 43 000 человек) — в Восточных Пиренеях

сохраняет свою автономию с 1278 г., когда Андорра была передана в совместное владение

епископа Урхельского и графа де Фуа. В настоящее время его

Европа разделенная и нераздельная, 1945-1991 811

права осуществляются префектом Арьежа от имени президента Французской

республики. Андорра живет туризмом, в особенности лыжными курортами, и

беспошлинной торговлей.

Остров Мэн (территория 518 км

2

, население 65 ООО человек в 1986 г.) и Нормандские

острова (Джерси, Олдерни, Гернси и Сарк — территория 194 км

2

, население ок. 134 000

человек в 1981 г.) были иод юрисдикцией британской короны со времени нормандского

завоевания. Формально они никогда не входили в Соединенное Королевство, но были

процветающими убежищами налогоплательщиков. Дама с Сарка

22

боролась за свои

прерогативы с Вестминстером в 1960-е гг. В 1990-е гг. парламент острова Мэн вступил в

открытую борьбу, отказавшись последовать примеру Англии и легализовать

гомосексуализм.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

692

Гибралтар — единственная подвластная Великобритании территория,

присоединившаяся к ЕЭС. Он таким образом последовал примеру французских заморских

департаментов: Гваделупы, Мартиники, Реюньона и Гвианы. Все другие британские и

французские колонии, как и автономные датские регионы [ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА] И

Гренландия, не присоединились к ЕЭС.

Государство-город Ватикан (территория 44 га, население ок. 1000 человек в 1981 г.) был

последней автократией в Европе, правитель Ватикана — папа, имеет неограниченную

власть, как в современном папском государстве, так и в РИМСКОЙ католической церкви,

центральные учреждения которой находятся в Ватикане. С Ватиканом можно сравнить

только монашескую республику Афон [АФОН], который имеет автономию в составе Греции с

1926 г.

Эти реликты напоминают о том, что в жизни Европы важную роль играют разнообразие

и традиция; и всевластные политики не полностью подчинили Европу.

Восточная Европа, 1945-1985 гг.

Выражение Восточная Европа в послевоенные годы имело два значения. Так называли

любую часть континента на советской стороне от железного занавеса. В этом смысле

Восточную Европу составляли европейские страны, включенные в СССР, и те, которые не

были туда включены. Но чаще, однако, Восточная Европа

означала страны-сателлиты СССР в Восточной и Юго-Восточной Европе в отличие от

самого СССР.

В последних исследованиях эти различия уже не очень важны. Предполагалось, что ни

одно из этих государств, организованных по ленинским принципам, — будь то так

называемая народная демократия или одна из республик Советского Союза — не будет

иметь сколько-нибудь значительной независимости. Все они были задуманы как фасады

диктаторской власти руководимого Советами коммунистического движения. Какое бы мы

ни выбрали определение, послевоенная история Восточной Европы может быть изложена,

только принимая за отправную точку политику КПСС, и лишь затем можно рассмотреть

бездарные переводы желаний Москвы на языки все более отходивших от нее вассалов.

До окончательного падения после 1985 г. послевоенная история Советского Союза

распадается на три периода. Первый период (1945-1953) — это последние годы «великого

Сталина». Второй период (1953-1964) — это так называемая десталинизация: время

восхождения и падения Никиты Сергеевича Хрущева. Третий (1964-1985), который позднее

назвали периодом застоя, начинается и вдохновляется Леонидом Ильичем Брежневым. Все

вместе эти четыре десятилетия были свидетелями грандиозных заблуждений новейшей

истории. Советский Союз вышел из второй мировой войны величайшей военной державой

Европы и начал неуклонно превращаться в одну из двух сверхдержав мира. На взгляд извне

он был невероятно силен: неприступная крепость с самым большим в мире арсеналом

ядерного оружия. В то же время внутри него с беспримерной скоростью шли процессы

разложения; тело Советского Союза было поражено болезнью, которую можно назвать

политическим раком. В истории вообще было множество гигантов на глиняных ногах (в

первую очередь такой была Российская империя), но теперь на историческую сцену вышел

вооруженный динозавр и, стоя на гигантских лапах, он умирал. Никто не видел его

страданий: ни западные советологи, ни, до самого последнего времени, советские лидеры.

За немногими исключениями (которые следует признать тем более достойными) и те, и

другие почти 40 лет восхищались Советским Со-

812 DIVISA ET INDIVISA

юзом как образчиком здоровья и прогресса, маяком будущего.

Последние годы жизни Сталина не принесли никакого облегчения в той бесконечной

ночи страха и страданий, которая опустилась на страну до войны. Те, кто думал, что

старость и победа смягчат «великого вождя», ошиблись. По-прежнему у власти теснилась

старая, довоенная банда соратников Сталина. Все та же смесь террора, пропаганды и

коллективистской рутины не давала распрямиться советскому народу. По-прежнему

бесперебойно работал механизм ГУЛАГа, нацеленный на массовые аресты и рабский труд.

Есть основания думать, что Сталин, обнаружив так называемый заговор врачей, готовил

перед смертью новую большую чистку.

В эти годы советская империя достигает наибольших размеров. Эта империя строилась

путем военных захватов и создания политических суррогатов, которые по существу

представляли собой политические, экономические и социальные клоны советской модели.

Вскоре после оккупации Восточной Европы коммунизм одержал следующую величайшую

победу в Китае. Мао Цзэдун, который утверждал, что «власть вырастает из дула ружья»,

одержал полную победу в 1949 г. самостоятельно, без вмешательства Москвы. Он

придерживался несколько отличных от советских взглядов и прекрасно помнил, что

поначалу Сталин поддерживал его главного врага — Чан Кайши. Но до поры до времени

Мао довольствовался положением верного члена советского лагеря. В течение примерно 12

лет Москва возглавляла движение, которое охватило самую населенную страну в мире, а

также самое большое в мире государство. В так называемом лагере социализма жила

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

693

половина человечества.

Советский Союз возлагал большие надежды на то, что будет расти его влияние на

бывшие колониальные народы. В эпоху деколонизации Москва рассматривала себя как

естественного патрона всех национально-освободительных движений и надеялась получить

от них экономическую выгоду. Она устанавливает крепкие связи с Вьетнамом, арабским

миром и Кубой.

Все возможные ресурсы были брошены на разработку военного направления ядерной

физики. В Маяке на Урале и в других местах команды обласканных ученых-рабов

трудились над советской бомбой. Атомное изделие было с успехом ис-

пытано на Новой Земле в Арктике в 1949 г., водородное — в 1953 г. В результате

Америка утратила свою монополию на ядерное оружие, и ко времени смерти Сталина

Советский Союз утвердился в статусе сверхдержавы.

Сталин умер 5 марта 1953 года в результате удара, который случился с ним на даче в

Кунцеве. Всеми брошенный, он пролежал на полу в предсмертной агонии 24 часа. Ни один

кремлевский врач, дороживший своей жизнью, не собирался спасать Сталина. Члены

Политбюро по очереди дежурили рядом: «Как только Сталин пришел в сознание, Берия

бросился перед ним на колени и начал целовать ему руки; когда Сталин снова потерял

сознание, Берия встал и с ненавистью плюнул»

23

. Известие о смерти Сталина повергло

миллионы людей в глубокое горе.

Десталинизация означает именно то, что и предполагает этот термин. В наступивший

новый период уничтожали те черты советского строя, которые были связаны лично со

Сталиным: культ личности, единоначалие, массовый и случайный террор. Начался период,

который назвали (но роману Эренбурга) оттепелью. После того как Берию расстреляли

после первого же заседания Политбюро, коллективное руководство ero дружков-убийц

смогло ограничить власть НКВД — которое теперь называлось КГБ, но вся машина

диктатуры оставалась нетронутой. Несколько ослаб всеобщий страх, но никакой

демократизации не было проведено ни в малейшей степени. Советская система оставалась

тоталитарной. Через три года коллективное правление сменилось единоличным правлением

Хрущева.

Полный энтузиазма Хрущев был, возможно, наименее отвратительным из окружения

Сталина. Он был типичным пролетарским оппортунистом, из тех, что пришли в партийный

аппарат в самые страшные годы террора. У него, как у сталинского выдвиженца, на

Украине была плохая репутация; поздно получивший доступ к образованию, он был в

культурном отношении настоящий филистер самого грубого толка. И тем не менее, у него

был своеобразный мужицкий шарм: стоит лишь вспомнить, как он стучал башмаком по

трибуне в ООН. С ним связывали большие надежды. Потрясший всех секретный доклад

Хрущева на XX съезде партии в марте 1956 года следует рассматривать в историческом

контексте.

Европа разделенная и нераздельная, 1945-1991 813

Этим докладом Хрущев положил начало традиции, когда каждый новый советский

лидер разоблачал предыдущего как преступника; что же касается разоблачения

преступлений Сталина, то они были тщательно отобраны в соответствии с установками

партии. Доклад больше утаивал, чем открывал, и тем не менее, преуменьшавший

преступления Советов Хрущев снискал себе репутацию правдолюбца. Этот доклад

принадлежит советскому жанру гласности, который, начавшись разоблачительными

речами о Сталине, доходит через 30 лет до эпохи Горбачева.

Следующие три явления были важнейшими в правление Хрущева: дискуссии о

разнообразии путей к социализму привели к исключительным трениям по всей Восточной

Европе, к открытому конфликту с Венгрией и роковому разрыву с Китаем. Затем

достижения в военной науке и запуск первого спутника Земли привели к интенсивному

соперничеству с США и Кубинскому кризису в 1963 г. Тот факт, что продукция советской

экономики количественно росла, позволил Хрущеву хвастать, будто Советский Союз

перегонит Запад в течение 20 лет: «Мы вас закопаем». Авантюризм Хрущева напугал его

товарищей, и в октябре 1964 года он был смещен в результате кремлевского переворота и

отправлен на пенсию.

Леонид Брежнев, второй выходец с Украины, возглавлял советский блок в течение

долгих 20 лет. Ему ставят в вину то, что в этот период Советский Союз возвращается к

сталинизму и стагнирует. Со временем, возможно, его станут считать тем лидером, который

понимал систему лучше других, который, сколько мог, продлевал ее жизнь. Кроме того,

будучи осторожным и хитрым аппаратчиком, он сознавал пагубность экспериментов с этой

несовершенной машиной. В короткий период, когда он столкнулся с либерализацией во

время «Пражской весны», он убедился (и верно!), что нельзя доверять ближайшим

союзникам и что необходимо выработать собственную доктрину (см. ниже). Короткий

флирт с экономическими реформами в стране, который обычно связывают с именем его

главного партнера Алексея Косыгина, убедил его, что потери будут больше, чем выигрыш.

Он лично хорошо знал Украину и, возможно, поэтому считал, что малейшее послабление в

национальном вопросе принесет только неприятности. Проводя политику детанта

(разрядки) с

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

694

Западом, когда агрессивная милитаристская позиция сопровождалась тщательным

разграничением сфер влияния, он достиг такой стабильности, которая, казалось, навсегда

обеспечит положение СССР на международной арене.

Брежнев прекрасно понимал, как устроен СССР. Но он также понимал — чего не

скажешь о его преемниках — что, убрав ложь и искажения, неизбежно разрушишь самую

ткань всего строения. Поэтому Брежнев крепко сидел в седле. То, что его критики назвали

стагнацией, застоем, можно рассматривать как покой и стабильность, к которым стремился

не только он сам, но и все его поколение. Самое большее, что можно было сделать, — это

свести насилие и обман к терпимым масштабам. В отличие от Сталина, он не убивал

миллионами; в отличие от Хрущева, он не задавался безрассудными планами; в отличие от

Горбачева, он не разрушал вверенную ему систему.

По иронии судьбы сменявшие друг друга генеральные секретари страдали различными

старческими болезнями, как и сама система. К 1970-м годам стабильность начала

превращаться в инертность. Речь Брежнева становилась все более нечленораздельной и

замедлилась настолько, что ходили шуточки, будто он был уже трупом, жизнь которого

поддерживалась искусственно. С его смертью инерция превратилась в паралич, пока его

болезненные и слабеющие преемники спорили о преимуществах реформ или бездействия.

Юрий Андропов (1982-1983), представитель реформаторов, умер от рака еще до того, как

реформы начались. Константин Черненко (1983-1985), страдавший эмфиземой, не имел и

желания что-нибудь затевать.

Советская политическая диктатура, окончательно сформировавшаяся после смерти

Сталина, не соответствовала представлению о ней за границей. Она опиралась на

величайшую в мире тайную полицию, на ГУЛАГ, на предварительную цензуру (в ее

агрессивной разновидности), на громадный арсенал танков и разветвленную систему

органов безопасности. Но не они были главными инструментами подавления: диктатура

опиралась на двойную структуру партия-государство, то есть на гражданские органы

Коммунистической партии и их контроль над всеми параллельными государственными

институтами.

814 DIVISA ET INDIVISA

Не было такой области человеческой деятельности, у которой бы не было

соответствующего государственного органа. Не было такой государственной отрасли,

которую бы не курировал соответствующий партийный комитет. Что бы ни происходило,

будь то в высочайших кабинетах или в самом захудалом колхозе, фабрике, футбольном

клубе, — происходящее было законным только с санкции государства; а государство

санкционировало только то, что было одобрено партией.

Положение каждого отдельного гражданина было ужасным. Поскольку и

государственный закон, и государственные судьи — все подлежали контролю партии, то и

все, что не нравилось партии, быстро и эффективно подавлялось при полной

невозможности обжалования решений. Поскольку же все потребности удовлетворялись

государственными монополиями, то и всякий человек, кто решался вступить в

противоречие с партией, мог быть превращен тут же в нищего, как это называлось на

жаргоне: поучить волчий билет. Бунтари и члены их семей лишались прописки,

продовольственных карточек, паспортов, а следовательно, работы, жилья, образования и

здравоохранения. В условиях господства этой партийно-бюрократической диктатуры не

нужны были более сильные методы подавления масс; такие методы были нужны только в

борьбе с мужественными и изобретательными диссидентами. Теоретически, по крайней

мере, не оставалось места личной инициативе, собственному мнению или спонтанной

общественной деятельности. В обычных условиях было абсолютно невозможно

организовать забастовку, создать общество или опубликовать не одобренную властями

информацию. Можно было десятилетиями скрывать факты народных восстаний, как в

Новочеркасске в 1962 г., где с восстанием государство расправилось очень жестоко.

Партийный контроль над государственными институтами осуществлялся через

изощренные законы, рычаги, структуры и психологические табу. Партийный контроль был

прописан в самом законе. Единственно важной статьей советской конституции была та,

которая провозглашала руководящую роль партии. Этим простейшим приемом

обеспечивалось то, что все остальные статьи конституции и все советские законы

подлежали интерпретации партией и ее функционерами. На

взгляд постороннего это были вообще не законы. Устав партии был гораздо более

действенным инструментом, чем советская конституция. Система номенклатуры

гарантировала, что все назначения — от главы правительства до председателя сельсовета —

осуществлялись через партию и из числа одобренных ею кандидатов. Каждый партийный

комитет имел право не только обозначать подлежащие его контролю посты (на

определенном государственном уровне), но и предлагать подходящих кандидатов на эти

посты (включая одобренных партией «беспартийных» кандидатов). В результате члены

партии обычно занимали один пост в партийном аппарате и второй пост в каком-нибудь

государственном учреждении. Номенклатура Центрального Комитета партии оставляла за

собой право производить все назначения в министерствах и в высшем командовании армии

и КГБ.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

695

Управление всеми государственными институтами находилось под партийным

контролем снаружи и изнутри. Номинальные руководители государственных институтов —

министры, генералы, послы, главы делегаций, все директора заводов, школ и вузов — были

обязаны подчиняться соответствующим партийным комитетам. Ими руководили

действующие из-за кулис могущественные партийные секретари вышестоящих партийных

комитетов. В то же время их ежедневно контролировали первичные партийные организации

{партийные ячейки), состоящие из членов партии, работавших в этом учреждении. В

результате министры на самом деле не руководили министерствами; армейские

военачальники не командовали своими соединениями; директора не руководили своими

заводами.

Все строилось на действенной передаче распоряжений партии по всей цепочке вниз.

Партийная дисциплина обеспечивала безусловное исполнение решений вышестоящих

органов. Члены партии клятвенно обещали не только подчиняться, но и соблюдать тайну (в

том числе и в отношении Устава партии). Их учили предвосхищать и беспрекословно

исполнять распоряжения своих начальников. Открытые дебаты не поощрялись; в

дискуссиях дозволялось обсуждать только методы проведения решений вышестоящих

органов.

Все эти реалии были абсолютно чужды реалиям демократических обществ, и

неудивительно, что политологов Запада было очень легко провести.

Европа разделенная и нераздельная, 1945-1991 815

Чтобы объяснить что-то постороннему, приходилось его предупреждать, что западные

понятия и терминология были здесь просто неприложимы. Так, например, правящая

Коммунистическая партия не была политической партией; это была политическая армия,

трансформировавшаяся в исполнительную власть. Советское государство было всего лишь

правительственным учреждением партии. Так называемое советское правительство, то есть

Совет Министров, не было правительством, поскольку подчинялось Политбюро и

Секретариату партии. Главой исполнительной власти был не председатель Верховного

Совета СССР и не премьер-министр, но Генеральный секретарь партии (который, если

хотел, мог сам стать президентом или премьер-министром). Верховный Совет

(законодательная ассамблея) не был верховным, потому что он только утверждал указы,

заранее подготовленные Центральным Комитетом партии. А главное — выборы не были

выборами, поскольку не было ни малейшей возможности выбора. Граждане только

одобряли список представленных партией кандидатов.

Так что, можно сказать, и Советский Союз никогда не существовал иначе, чем как

прикрытие власти партии. Это была величайшая крыша в истории. Вот почему, когда

наконец КПСС развалилась, то и Советский Союз не смог без нее существовать.

Важное перераспределение власти произошло в брежневскую эпоху почти незаметно. За

абсолютную лояльность центру Брежнев позволил партийным боссам 14-ти национальных

республик СССР самим вести свои дела, без вмешательства центра. Советские республики

превращались незаметно в национальные феодальные владения, где предписания Москвы

исполнялись все менее охотно. Брежневские региональные князьки, конечно, не имели

такой же свободы действий, как восточноевропейские сателлиты Москвы: они были

членами Политбюро и столпами консерватизма. Но самое их появление объясняет, почему

центробежное движение пошло так удивительно быстро, лишь только из Москвы начали

поступать тревожные сигналы.

Советские вооруженные силы, несмотря на всю свою громадность и тот факт, что

профессия военных была престижной, не имели свободы действий: партия все прибрала к

рукам. Мало того, что все офицеры получали образования в акаде-

миях, которыми руководила партия, они к тому же не получали повышения, если не

были членами партии. Офицер не мог отдать мало-мальски важного приказа без одобрения

политрука, работавшего рядом с ним. Вся структура военной иерархии управлялась

Главполитом — Главным военно-политическим управлением, высшие члены которого

включали самых важных маршалов Генштаба, а младшие занимали ключевые посты на всех

низших уровнях. Был установлен такой порядок, когда ракетные части не имели контроля

над боеголовками, парашютные части — над их собственным транспортом, танковые части

не распоряжались боеприпасами и горючим.

Советские вооруженные силы состояли из четырех основных компонентов:

стратегические ядерные силы, военно-воздушные силы, армия и военно-морской флот. В

период своего расцвета вооруженные силы насчитывали до 10 млн. человек. С созданием в

1953 г. Варшавского пакта (в ответ на создание НАТО) советские военные получили на

свою голову еще один уровень бюрократии. Советы имели полный контроль над пактом,

штаб которого располагался в Москве, а вовсе не в Варшаве.

По размерам и организации советские органы безопасности ничем не походили на

соответствующие органы в других странах. Назвать их тайной полицией было бы пародией.

КГБ представляло собой ЦРУ, ФБР и береговую охрану вместе и имело еще много других

функций. Помимо внешней разведки главные управления КГБ управляли лагерями,

Главполитом, милицией и цензурой. Однако главная миссия КГБ заключалась в том, чтобы

собирать сведения обо всех и обо всем и искоренять ненадежные элементы всеми

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

696

доступными средствами. Вездесущих офицеров КГБ в небесно-голубых погонах можно

было встретить в любом городе СССР. У них в подчинении находились громадные массы

информаторов, головорезов и тайных агентов среди населения, а также фактически вторая

армия — до 1 млн. первоклассных внутренних войск, которые надзирали за армией,

охраняли границы, укомплектовывали кадрами лагеря, подавляли беспорядки и охраняли

партийную элиту. Их самой публичной и священной обязанностью было нести караул у

Мавзолея Ленина. Главное здание КГБ в центре Москвы на Лубянке выходило окнами на

памят-

816 DIVISA ET INDIVISA

ник Феликсу Дзержинскому, их создателю. Здесь находились самые страшные в мире

застенки.

В советском обществе, которое официально объявлялось бесклассовым, все больше

разрасталась пропасть между партийной элитой и остальным населением. Как только

прекратились чистки, номенклатура начала укреплять свое положение, присваивать себе

государственную собственность, богатеть и через систему патронажа расширять свою

власть. Те, кто принадлежал к высшим эшелонам власти, занимали роскошные квартиры и

дачи, пользовались дорогими лимузинами, имели доступ к закрытым магазинам,

иностранной валюте, они ездили за границу. Они были, как определил Милован Джилас

еще в 1957 г., новым классом — кастой собственников. Колхозники же имели меньше прав,

чем крепостные. До 1970-х годов они не имели ни пенсии, ни паспортов. Рабочим говорили,

что они получили в свое распоряжение все богатства страны; а на деле они трудились изо

всех сил за самое необходимое: в надежде получить жилье, повысить свою зарплату и

обеспечить старость — мечты, которые так и не воплощались в жизнь. Интеллигенция,

которая согласно официальному определению представляла собой работников умственного

труда, имела высокий престиж и низкие доходы. Несмотря на то, что некоторые профессии

были преимущественно женскими (например, врачи), положение советских женщин было

по-прежнему тяжелым, и они терпели то, чего бы никогда не потерпели их сестры на

Западе. Как когда-то в нацистской Германии, официальная пропаганда восхваляла ма-

терей-героинь; аборт был единственным средством планирования семьи. Развитой

социализм был по западным меркам очень неразвитым.

В рассматриваемое время изменились советские демографические тенденции, особенно

в Европейской России. В 1950-х — 1960-х годах население оправилось от ужасных потерь

сталинских лет и выросло с 178,5 млн. человек (1950) до 262,4 млн. (1974); значительно

выросло число и размеры крупных городов, хотя трудности жизни в советских городах не

способствовали беззаботному деторождению. К 1980-м годам и рождаемость, и

продолжительность жизни уже падали. А поскольку в среднеазиатских республиках

население все время росло, то доминирующие позиции русской национальности начали

снижаться. Даже если официальные цифры (52 % в 1979 г.) верны, русские подступили к

черте, когда они начнут превращаться в абсолютное меньшинство.

Советская экономика придерживалась методов и приоритетов, заложенных Сталиным:

центральное командное планирование, милитаризация, преимущественное развитие

тяжелой промышленности. Фундаментальные недостатки этой экономической системы

долгое время скрывались фальсифицированной статистикой. Пятилетние планы

продолжали создавать иллюзию постоянного роста и успеха в экономике даже тогда, когда

темпы снижались, а намеченные цели не достигались. Общий результат, однако, оставался

внушительным вплоть до 1980 г.:

И только в начале 1980-х годов стало ясно, что общие показатели производства почти

ничего не

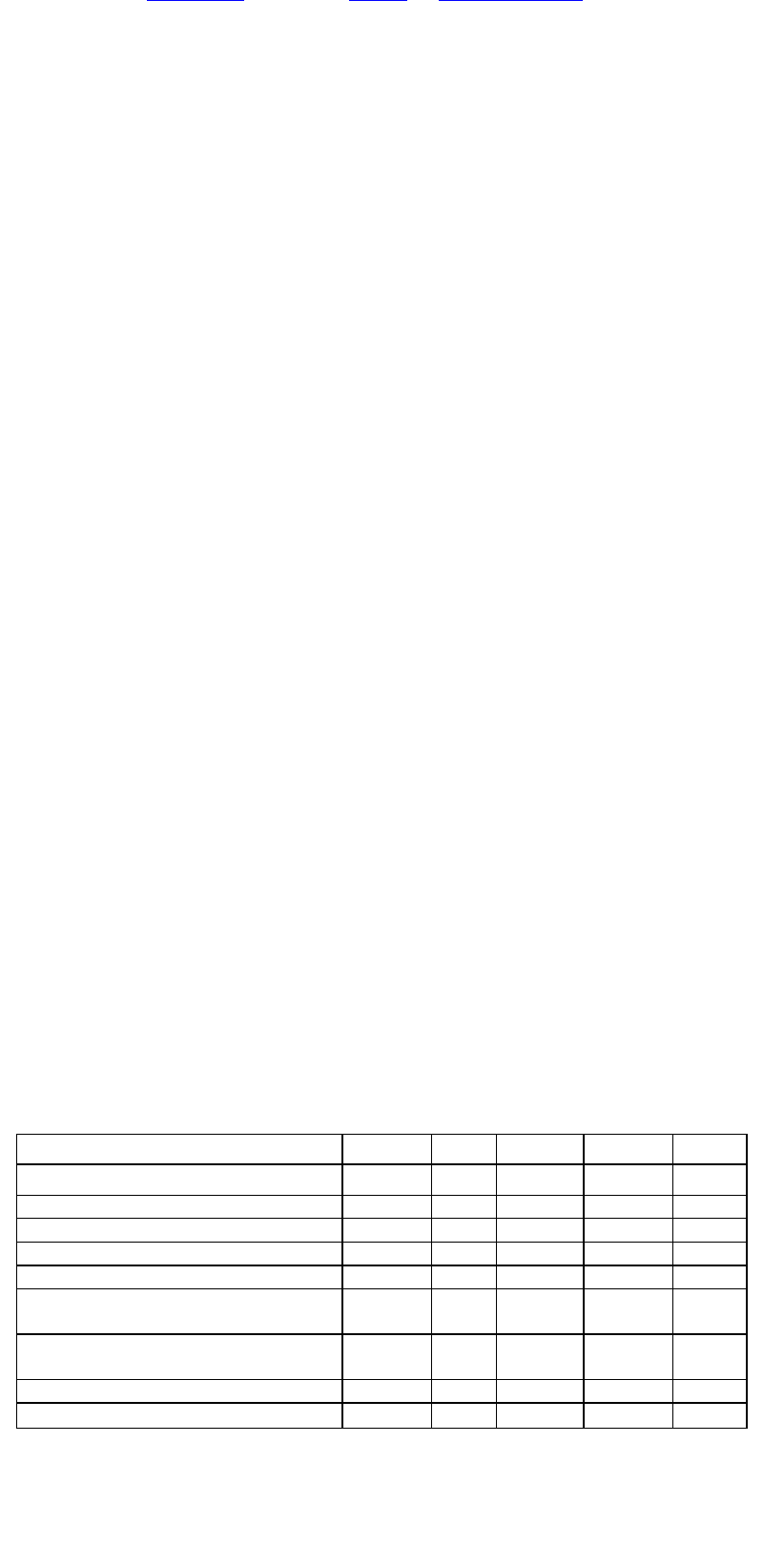

СССР: избранные показатели производства

1945 1950 1960 1970 1980

Сталь (млн. т) 12,3 27,3 65,3 116 148

Уголь (млн. т) 149 261 510 624 716

Нефть (млн. т) 19 40 148 353 603

Электричество (млн. кВт ч) 43 91 292 741 1294

Автомобили (тыс.) 75 363 524 916 2199

Промышленная группа А (средства

производства, 1913 = 1)

15 27,5 89,4 213,8 391,4

Промышленная группа Б

(потребительские товары, 1913 = 1)

2,7 5,7 15 30 49,8

Зерно (млн. т) 47 81 126 187 189

Коровы (млн. голов) 30 25

34

39

43

24

Европа разделенная и нераздельная, 1945-1991 817

показывают; что соперники Советского Союза быстро продвигаются вперед

практически во всех областях.

До 30 % валового национального продукта страны приходилось на скрытый от

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

697

общественности и внешнего мира военный и ядерный сектора — по крайней мере, в 5 раз

больше, чем признавалось открыто. В то же время раздутая (согласно коммунистическому

предрассудку) тяжелая промышленность продолжала производить ненужное железо, сталь

и сырье для химической промышленности, В результате сложилась экономика, которая

производила в огромных количествах танки, ракеты и самолеты, но не удовлетворяла

насущные потребности населения. Почти все важнейшие элементы гражданской экономики

находились в полном пренебрежении. Советское сельское хозяйство производило в

больших количествах низкосортные продукты питания, но было не в состоянии доставить

их на столы людей. СССР стал крупнейшим импортером зерна, в то время как продукты для

жизни семьи поступали главным образом из подсобного хозяйства колхозников (50 %

продовольствия производилось на 3 % пахотной земли). Советская наука и техника (при их

общих успехах) очень отставали в том, что касалось удовлетворения потребностей

населения.

Советские условия жизни оказались совершенно неблагоприятными для

компьютеризации и свободного обмена информацией. Производство автомобилей, которое

начало было шириться в 1960-е годы с покупкой лицензии Фиата на строительство Лады,

застопорилось из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, в особенности современных

дорог. Сектор услуг вообще только зарождался. Потребительский сектор страдал от

критической нехватки товаров. Дотируемые цены на продовольствие и жилье, хотя и

гарантировали минимальный жизненный уровень, но в то же время способствовали

появлению и процветанию черного рынка. Инфраструктура оставалась совершенно

неадекватной. За 70 лет «неуклонного движения вперед» Советский Союз не построил и

одной хорошей дороги (пригодной для движения в любую погоду) с запада на восток.

Одноколейная Транссибирская железнодорожная магистраль оставалась единственной

жизненно важной коммуникацией с Дальним Востоком. Аэрофлот — самая большая

авиакомпания в мире, был отчаянно перегружен. Богатства Сибири не использовались в

полной мере. И чем больше командовала Москва, тем меньше ее слушались. При этом СЭВ

(Совет экономической взаимопомощи) — организация восточноевропейских сателлитов —

из организации взаимопомощи превратился в дополнительное бремя. К началу 1980-х годов

неконтролируемые военные расходы в сочетании со снижением производительности

отечественной промышленности положили начало системному кризису, который требовал

принятия немедленных мер.

В Советском Союзе никогда всерьез не занимались защитой окружающей среды.

Примитивное производство и гнет количественного планирования не оставляли никаких

возможностей для экологических соображений. Но даже если бы законы по защите

окружающей среды и существовали, то не было практических шансов, что бюрократы

низших эшелонов смогут настоять на их выполнении вопреки настойчивым требованиям

партии все время расширять производство. В тоталитарном партийном государстве не было

места ни независимым организациям по защите окружающей среды, ни самодеятельной

активности, идущей снизу. Так что Советский Союз систематически давал примеры самого

скандального в Европе пренебрежения охраной окружающей среды и постоянного ее

загрязнения. Губительный воздух городов, мертвые реки, токсичные выбросы в атмосферу,

неконтролируемое радиационное загрязнение и ухудшение здоровья людей — все тонуло в

тумане привычной секретности. Только взрыв атомного реактора в Чернобыле на Украине в

апреле 1986 г., накрывший радиоактивными выбросами пол-Европы, насторожил мир, хотя

к тому времени уже во многих отношениях было поздно.

Советская культура страдала от шизофренического раздвоения из-за государственной

цензуры, которая незаметно разделила все виды искусства на официальное и

неофициальное. Художник, поэт или исполнитель могли рассчитывать на публикацию или

концерт только в том случае, если они принадлежали к какой-нибудь творческой

организации под руководством партии. Их произведения можно разделить на откровенно

конформистские, полные умолчаний или вызывающе смелые. Официальная культура

должна была

818 DIVISA ET INDIVISA

следовать так называемому принципу социалистического реализма, сформулированному

в 1934 г. и подправленному в 1946 г. Андреем Ждановым. [МОЛДОВА] Этот стиль

представлял советскую жизнь в идеализированном, обязательно радостном и, по существу,

лживом виде. В первое десятилетие после смерти Сталина партия было позволила

несколько отступить от принципа социалистического реализма. Хрущев, с одной стороны,

разрешил публикацию произведения Солженицына Один день Ивана Денисовича (1962) —

мрачного повествования о жизни в ГУЛАГе. Но с другой стороны, он разгромил первую

выставку современного искусства в Москве, назвав увиденное там «мазней ослиным

хвостом». Оттепель вскоре сменилась новыми заморозками, и только горстка талантливых

художников, сохраняя некоторую независимость, испытывала терпение властей. Но

большинство крупнейших произведений этого времени — как Доктор Живаго Бориса

Пастернака (1957), большие романы Зиновьева и Солженицына — могли быть напечатаны

только нелегально и за границей. Многие шедевры так и не были опубликованы еще 20-30

лет.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

698

Парадоксально, но советские репрессии рождали настоящую жажду независимой

высокой культуры, такую потребность в духовных и эстетических ценностях, какая

неизвестна свободным странам. Безнравственность официальной политики производила

антитела высокой морали. Шло время, и самая решительная оппозиция крепла в наиболее

образованных кругах становившегося все более образованным общества. (К 1979 г. 10%

советских граждан имели высшее образование.) «Хочет он того или нет, — сказал однажды

Владимир Буковский, — но советский человек постоянно ведет внутренний диалог с

официальной пропагандой»

25

. Раньше других вступил на путь оппозиции Андрей Сахаров,

отец советской водородной бомбы; одной из самых красноречивых была христианская

поэтесса и узница Ирина Ра-тушинская (род. 1954):

И печальная повесть России

(А может, нам снится?)

Мышку Машку,

И нас.

И приемник, и свет негасимый -

Умещает на чистой, еще непочатой странице,

Открывая на завтрашний день

Эту долгую зиму

26

.

Религиозная жизнь в СССР была сведена систематическими преследованиями буквально

к минимуму. Советское государство официально было атеистическим. Хрущев начал

особенно воинственную антирелигиозную кампанию. Религиозное образование детей

считалось уголовным преступлением. Наименее активными (и наименее преследуемыми)

были мусульмане Татарстана и Средней (Центральной) Азии. Что же касается Русской

православной церкви, то она была связана по рукам и ногам. Духовенству назначали

государственные пенсии, иерархов держали под неусыпным контролем КГБ. Униатская

церковь на Украине, запрещенная в 1946 г., оставалась только в катакомбах. Католическая

церковь уцелела только в Литве, но ее духовенство сильно поредело от репрессий и

депортаций. Со временем появилось множество протестантских и фундаменталистских

сект, особенно баптистов и адвентистов. Иудаизм, как только он начал оживать в 1970-е гг.,

подвергся преследованиям. Невозможно переоценить роль религиозного фактора (или,

точнее, его отсутствия) в падении советской морали

27

.

Не раз предпринимались попытки описать основные черты советского коммунизма.

Многие наблюдатели подчеркивали, что между теорией и практикой была пропасть — как

будто теория была истинной, а практика ошибочной. А между тем существует богатейшая

литература, показывающая, что думающие коммунисты со временем убеждались в

ошибочности самой теории. Ленинизм, сталинизм и затем постсталинизм всегда отдавали

должное Марксу и Энгельсу. Но они так же относятся к интеллектуальному марксизму, как

карго-культ

28

Южных морей с его поклонением американским президентам относится к

американской демократии. С самого начала у коммунизма не было более важной задачи,

чем просто уцелеть. Самая суть его — ложь.

В основном восемь восточноевропейских стран, вошедших в советский блок (но не в

СССР), пошли таким же, как СССР, путем развития. Польша, Венгрия, Чехословакия,

Восточная Германия, Румыния, Болгария, Югославия и Алба-

Европа разделенная и нераздельная, 1945-1991 819

ния — все прошли фазу сталинизации (после 1948 г.) и десталинизации (в разное время

после 1953 г.). Большинство из них впоследствии прошли также стадию нормализации, то

есть утверждения вновь брежневских норм после периода открытого неповиновения.

Большинство из них входили в военный блок с Советским Союзом — Варшавский пакт, и в

параллельную экономическую организацию — СЭВ. Все они были коммунистическими

диктатурами, а их правители обучались своему ремеслу у советских наставников; свое

существование они оправдывали ссылками на тот же ленинизм и (за исключением двух

стран) хранили верность Москве.

Конечно, между странами были и существенные различия, и временные расхождения.

Так, к середине 1960-х гг. некоторые страны, например, Чехословакия, еще не подошли к

десталинизации, а другие, как Венгрия, уже прошли и десталинизацию, и нормализацию. В

целом же, поскольку страны Восточной Европы подвергались советским методам

воздействия не так долго, как СССР, то и уровень советизации был гораздо ниже. Историки

расходятся в том, что следует подчеркивать: сходства или различия. Неоспорим лишь тот

факт, что исторический опыт этих восьми стран в послевоенные 40 лет был крепко связан с

историческим опытом Советского Союза и решительно отличался от опыта Западной

Европы. Эти страны называли народными демократиями, но никаким усилием

воображения нельзя их представить ни как «народные», ни как «демократические».

На первой, сталинистской стадии (1945-1953) все страны Восточной Европы были

принуждены перенять систему, господствовавшую в СССР. После войны Сталин настаивал

на строгом контроле только в советской зоне Германии, в Польше и в Румынии. В других

странах, хотя и проводилось коммунистическое влияние, но не делался акцент на жестком

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

699

копировании советского опыта. С 1948 г., однако, дисциплина ужесточается: в ответ на

провозглашение доктрины Трумэна все щели в железном занавесе заделываются. Все

главные особенности позднего сталинизма беспощадно насаждаются там, где их еще не

было. Целые когорты советских советников и специалистов вводятся в местные аппараты

для обеспечения подчинения и стандартизации.

Хотя в этой новой галактике «ярчайшим солнцем» был Сталин, в каждой стране было и

свое светило поменьше, свой местный Сталин. Берут, Готвальдт, Ракоши, Ульбрихт,

Георгиу-Деж, Живков, Тито и Энвер Ходжа — это всё выведенные в Москве клоны

Сталина. Назвать их марионетками — мало.

Югославия была единственной страной, где отказались от подчинения Москве довольно

быстро. Иосип Броз, или Тито (1892-1980), хорват, имел исключительную биографию: во

время войны он оставался в родной стране, имел связи с западными державами и установил

свой режим без помощи Советского Союза. Он был сталинистом и организатором

безобразнейших репрессий. Он создал многонациональную федерацию с Сербией во главе

(по модели Советского Союза с Россией во главе) и с теми же национальными проблемами,

которые так же не разрешались, а грубо подавлялись. Социалистическая Федеративная

Республика Югославия появилась в 1945 г. А ее конституция, устанавливающая власть

Союза коммунистов Югославии и шесть составляющих ее республик, действовала с января

1946 г. Тито заложил базу независимого существования и не собирался подчиняться чужим

приказам. Он не жаловал коллективизацию сельского хозяйства и интересовался рабочим

самоуправлением. И когда ero политика подверглась критике со стороны Коминформа, он и

не пытался «исправиться». В июне 1948 г. Тито с его партией были исключены и несколько

лет жили под угрозой наказания со стороны Москвы. Они оставались тем, что многим

казалось невозможным: независимыми коммунистами, доказав, что есть жизнь после...

Сталина. Белград помирился с Москвой во время визита Хрущева в 1955 г.; но так никогда

и не вступил ни в СЭВ, ни в Варшавский пакт. Покинув советский блок, Белград смог

занять руководящую позицию в Движении неприсоединившихся стран.

Восточная Германия вошла в советский блок, когда Югославия его покидала. В

советской зоне политика проводилась так, как если бы объединение Германии (причем под

руководством коммунистов) было неизбежно. Провал блокады Берлина и провозглашение

Федеративной Республики показали, что эти надежды были ложными. 7 октября 1949 г.,

через пять месяцев после ФРГ, была

820 DIVISA ET INDIVISA

формально создана Германская Демократическая Республика (ГДР). Как и в Польше,

конституция ГДР предусматривала, что коммунистическая партия (СЕПГ) будет

сотрудничать с некоторыми другими партиями в рамках Фронта национального единства.

На первых выборах Фронт собрал 99 % голосов. Советские оккупационные силы, однако,

сохранили за собой немалую власть. Коллективизация сельского хозяйства была отложена

до 1953 г., поскольку коммунисты ГДР только что провели широкую земельную реформу в

пользу крестьянского землевладения. Главная проблема, однако, состояла в том, что ГДР

постоянно кровоточила беглецами: в течение 12 лет всякий мог пробраться в Западный

Берлин на поезде метро с Фридрихштрассе до Тиргартена. За эти годы (1949-1961) этой

возможностью воспользовались тысячи и тысячи людей. ГДР была единственной страной в

Европе, где население сокращалось.

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), известный на Западе как Сотесоп, был

создан 8 января 1949 г. в Москве, где и поместился ero Секретариат. К государствам-

основателям присоединились Албания (1949), ГДР (1950), Монголия (1962) и Куба (1972).

На этой стадии главной функцией СЭВ была помощь в теории и практике строительства

социализма советскими методами.

Остается открытым вопрос, насколько были «народные демократии» формально

интегрированы в советские структуры. Но было бы странным, если бы их зависимое

положение было предоставлено воле случая. Ключ к этой разгадке следует искать в

своеобразных механизмах межпартийного контроля. Если социалистический

интернационализм хоть что-нибудь означает, то он означает, что КПСС могла

контролировать деятельность братских партий, а те, в свою очередь, — вверенные им

республики. Эта жизненно важная задача была возложена на Международный отдел ЦК

КПСС; и каждое ero бюро присматривало за внутренними делами соответствующей страны.

По этим каналам все важные посты в братских партиях могли быть подчинены

номенклатурной системе высших органов в Москве, и проводники советского влияния

беспрепятственно ставились на все ключевые посты в этом блоке. На деле советское

Политбюро могло назначать все другие политбюро. КГБ могло управлять всеми другими

коммунистическими службами безопасности, а Главполит

— всеми генеральными штабами создававшихся «народных армий». В течение

нескольких лет после 1945 г. Сталин вообще не допускал, чтобы его государства-клиенты

имели собственные вооруженные силы, и этот процесс начался только после 1948 г.

Советские военные советники так плотно контролировали братские армии, что не было

даже надобности в формальном военном союзе в противовес НАТО.

Самыми яркими проявлениями сталинизма были серии чисток и показательных

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

Дэвис, Н. История Европы — М.: ACT: Транзиткнига, 2005. — 943 с.

700

процессов, которые обрушились на руководство братских партий после июня 1948 г.

Сталин пропустил товарищей из Восточной Европы через ту же мясорубку, какую прошла

его собственная партия. В Варшаве на организационном съезде Польской объединенной

рабочей партии в декабре 1948 г. Владислав Гомулка подверг себя подобострастной

самокритике перед лицом обвинений в национальном уклоне. В Софии Трайчо Костов,

заместитель премьер-министра, был предан суду и казнен по обвинению в титоизме. В

Тиране Кочи Дзодзе был приговорен к смерти за то, что якобы замышлял передать

Албанию Югославии. В Будапеште был подвергнут суду и казнен министр иностранных

дел Венгрии Ласло Райк. В Праге после нескольких лет клеветнических обвинений и

пробных процессов перст указал наконец на самого генерального секретаря Рудольфа

Сланского. На процессе Сланского в ноябре 1952 г. 11 из 14 обвиняемых были евреями, так

что к обычным обвинениям в титоизме, троцкизме, антисоветской пропаганде и шпионаже

в пользу иностранных разведок прибавились обвинения в сионизме.

На втором, постсталинском этапе (1953-1968) страны-сателлиты советского блока

прокладывали путь к тому, что можно назвать национальным коммунизмом или

полицентризмом. Каждая братская коммунистическая партия заявила о своем праве

выбирать собственную дорогу к социализму. А КПСС заявила о своем праве на

вооруженное вторжение в случае, если социализм будет под угрозой. «Завоевания

социализма» — это был пароль, предоставляющий коммунистам монополию на власть, и

часть «клятвы верности» Кремлю.

В обстановке неопределенности, когда среди московского коллективного руководства

шли

Европа разделенная и нераздельная, 1945-1991 821

внутренние бои, в восточноевропейских странах самые смелые начали брать дела в свои

руки. 17 июня 1953 г. рабочие в Восточном Берлине провели демонстрации, угрожая

открытым восстанием. На них без жалости бросили советские танки. Такая же вспышка

имела место в Пльзене в Чехословакии. Народный протест все еще был за гранью

допустимого. В Польше партия потихоньку отказалась от некоторых основных направлений

внутренней политики: была остановлена насильственная коллективизация; исчезло

ненавистное руководимое из Москвы министерство безопасности; освободили находящихся

в заключении партийных лидеров и заключенного в тюрьму примаса. Поэту-коммунисту

разрешили опубликовать Поэму для взрослых, где поэт прямо высказывал недовольство

жизнью:

Прибежали, закричали:

«При социализме Не болит покалеченный палец».

Почувствовали боль — Утратили веру.

…

Есть утомленные люди...

Есть яблоки, недоступные детям...

Есть девушки, вынужденные лгать...

Есть люди очерненные и оплеванные,

Есть обдираемые на улицах

Обычными бандитами, не упомянутыми в законах...

29

Варшавский пакт был заключен 14 мая 1955 г. К тому времени армии народно-

демократических стран формировались уже в течение семи лет и подошли к тому, что

собственный офицерский корпус должен был взять на себя большую ответственность.

Поскольку политические структуры были объединенными, то Варшавский пакт нельзя

считать настоящим альянсом свободных и равных партнеров: ни одна из армий-членов не

имела права на самостоятельные действия. Но, без сомнения, члены пакта пользовались

такими преимуществами, как стандартизация вооружения и совместные учения; кроме того,

это был широкий жест, тешащий национальную гордость. Это было также предостережение

НАТО — не принимать Западную Германию.

Критическим стал 1956 год. Речь Хрущева на XX съезде вызвала шок но всей Восточной

Евро-

пе. Братские партии должны были теперь как-то примириться с преступлениями

Сталина против них. Польская делегация, например, организовавшая утечку информации в

западную прессу, узнала, что все руководство довоенного польского коммунистического

движения было истреблено по ложным обвинениям. Берут прямо там же умер от инфаркта.

К лету уже все кипело: росло народное недовольство, а старая гвардия правящих партий

настойчиво требовала реформ. В Познани в июне польская армия убила 53 рабочих, открыв

огонь по демонстрантам с лозунгами «Хлеба и свободы» и «Русские, убирайтесь домой». В

октябре сначала в Варшаве, а потом в Будапеште две братские партии, воспользовавшись

моментом, сменили свои политбюро без предварительного согласования с Москвой.

Хрущеву помогли справиться с кризисом в Восточной Европе совпавшие по времени

президентские выборы в США и Суэцкий кризис. Западные державы были заняты своими

разногласиями на Ближнем Востоке, и у СССР оказались развязаны руки в делах с

Варшавой и Будапештом.