Добровольский В.В. Основы биогеохимии

Подождите немного. Документ загружается.

протяжении последних 0,5 млрд лет.

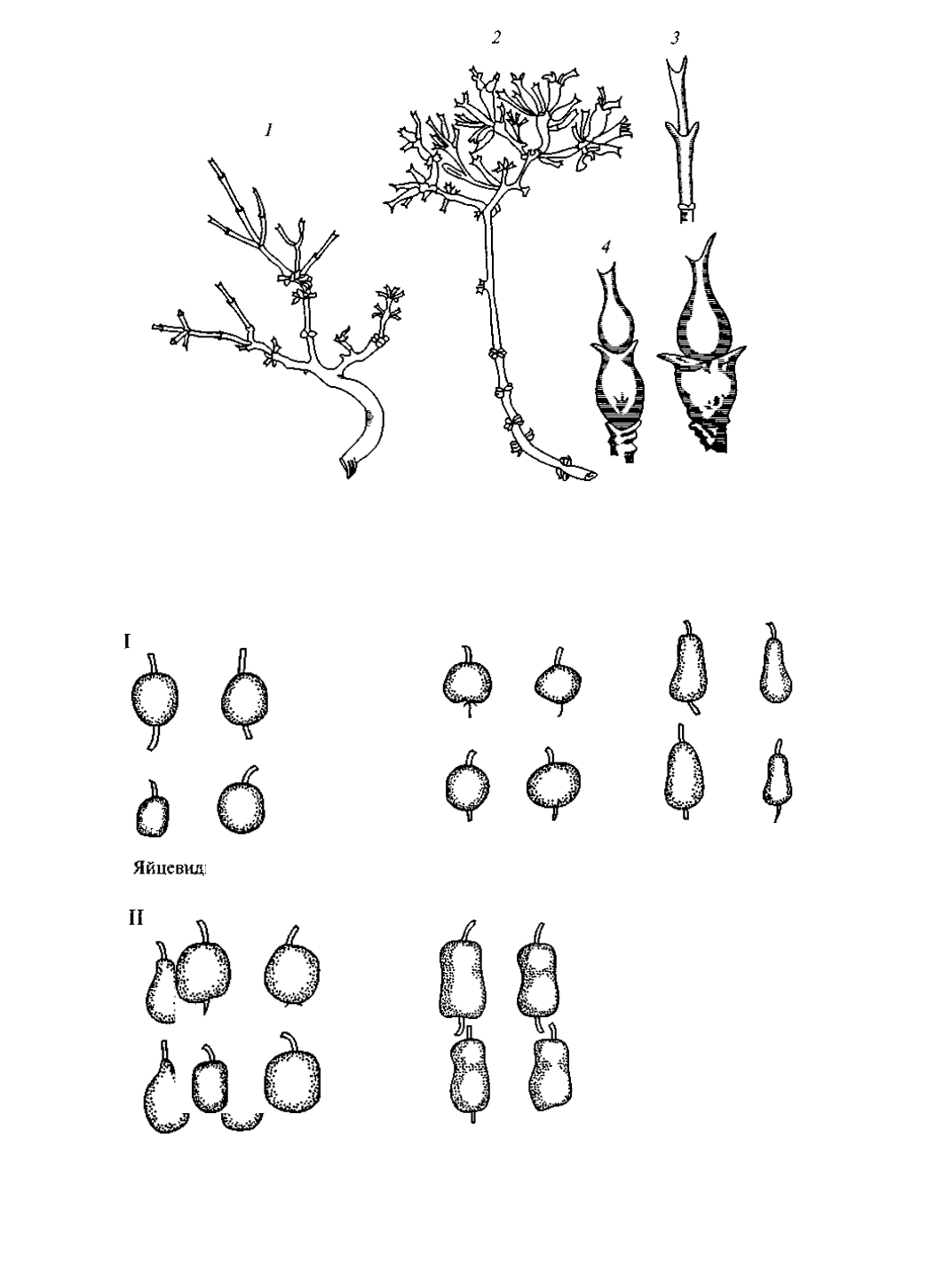

Рис. 2.6. Морфологические изменения биюргуна под

влиянием высокой концентрации бора:

1 - нормальные побеги; 2 — мутовчатое ветвление на обогащенных бором участках; 3 — нормальная

форма члеников; 4 — уродливая форма члеников на обогащенных бором участках

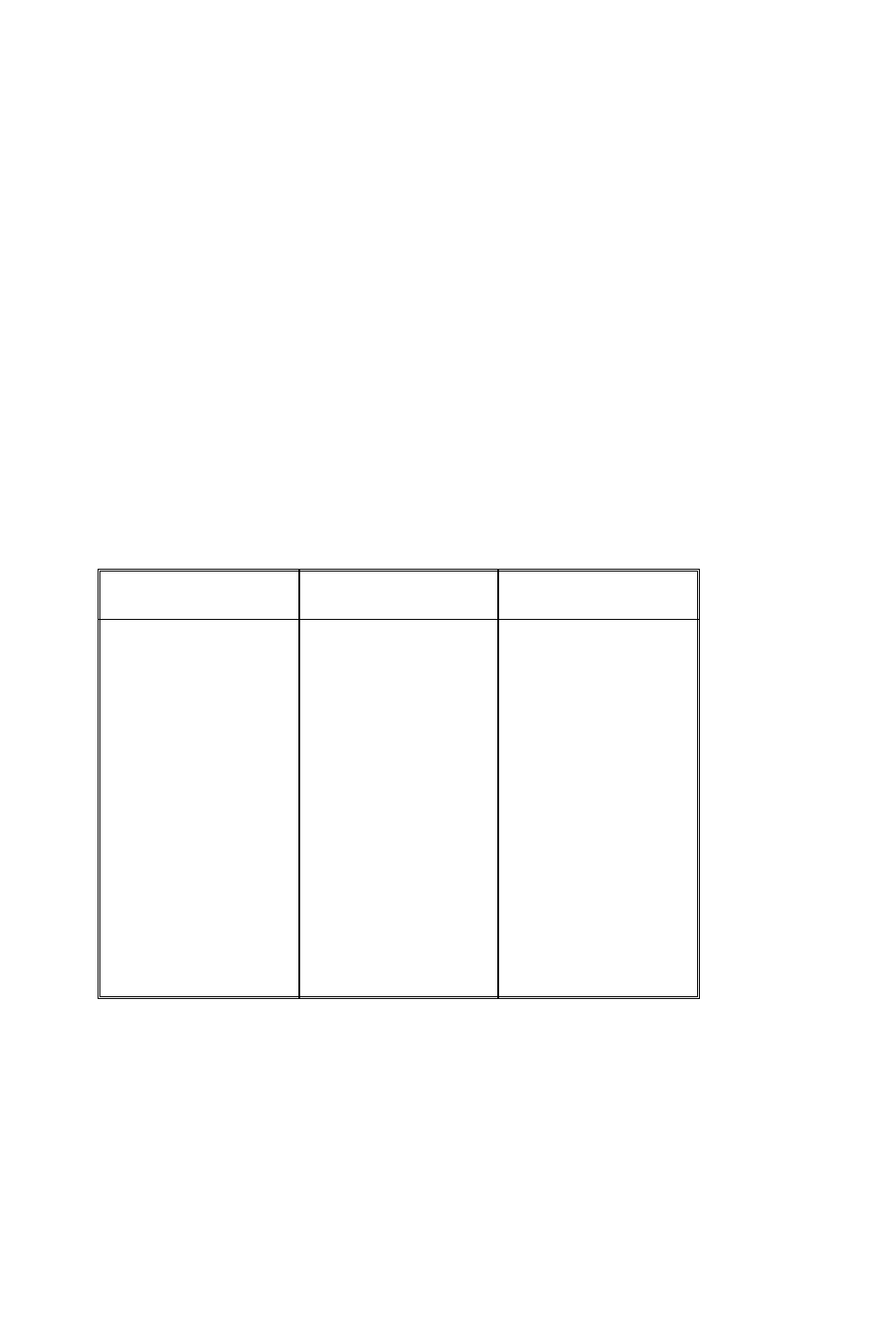

Рис. 2.7. Изменение формы ягоды голубики (Vaccinium uliginosum) на

территории месторождения урана в районе Черчиль, Манитоба (по X.

Шаклетту, 1962):

1 — ягода нормальной формы; II — ягода необычной формы на территории месторождения

51

Сферическая Грушевидная

Сужающаяся Цилиндрическая Субцилиндрическая

Можно предположить, что участки земной коры с высокой

концентрацией рассеянных элементов играли определенную роль в

видообразовании. В горных странах такие участки более распространены, чем

на равнинах. Возможно, это в некоторой мере повлияло на усиленное

видообразование в горных странах, что было установлено отечественным

генетиком Н.И.Вавиловым.

Участки земной коры, различающиеся уровнями концентрации

рассеянных элементов, достаточно устойчивы во времени, а находящиеся на

них организмы адаптированы к данным условиям. Иная картина возникает при

быстром увеличении содержания металлов в результате хозяйственной

деятельности людей, к которому организмы не адаптированы. В такой ситуации

при сравнительно небольших изменениях концентраций начинаются внут-

рипопуляционные изменения; дальнейшее возрастание концентраций приводит

к выпадению отдельных видов и уменьшению видового разнообразия. При

очень высокой концентрации происходит гибель большей части организмов. С

учетом сказанного изучение реакции организмов на возрастание концентрации

тяжелых металлов и близких им элементов с переменной валентностью, а также

тщательный контроль за состоянием видового разнообразия организмов

являются важной задачей как экологов, так и биогеохимиков.

2.4. ПРИРОДНЫЕ ВАРИАЦИИ КОНЦЕНТРАЦИЙ

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНИЗМАХ

Геохимическая неоднородность земной коры континентов оказывает

сильное влияние на состав растительности. Повышенное содержание какого-

либо элемента сопровождается увеличением его концентрации прежде всего в

фотосинтезирующих организмах, как исходном звене пищевых цепей. Здесь

вновь проявляется качественное различие между главными и рассеянными

элементами. Первые поступают в состав растений в таком большом количестве,

что их увеличение всего в несколько раз влечет за собой глубокую перестройку

организма, а возможно, и полное нарушение его функций. Концентрация

микроэлементов столь незначительна, что ее увеличение даже в десятки раз

может не иметь губительных последствий для растений, но определенные

реакции организма должны проявиться.

Теоретический вывод о тесной связи состава растений и горных пород

нашел важное практическое приложение. В растениях, роизрастающих над

рудными залежами, содержится металлов больше, чем в обычных, безрудных

местах. Эффект обогащения растений рассеянными металлами был положен в

основу биогеохимического метода поиска руд. Официальное признание этого

метода произошло в мае 1939 г., когда шведский геолог Н.Брун-дин получил

патент на поиски руд, не выходящих на поверхность, посредством определения

содержания металлов в растениях. В дальнейшем этот метод был

усовершенствован совместными усилиями ученых нашей страны

(А.П.Виноградов, Л.И.Грабов-ская, А. Л. Ковалевский, Д.П.Малюга,

52

С.М.Ткалич и др.), США (X.Кэннон, X.Шаклетт и др.), Канады (Х.Уоррен,

Р.Делаво), Великобритании (Дж.Уэбб), Финляндии (К. Ранкама, В.Мармо),

Новой Зеландии (Р.Брукс), Австралии (О.Николлс и др.).

Применение биогеохимического метода способствовало открытию

отдельных месторождений. В Британской Колумбии (Канада) путем анализа

хвои и ветвей деревьев обнаружены молибденовое месторождение Эндако и

медно-молибденовое Бетлехем. На юго-востоке США ряд небольших

месторождений урана открыт в результате анализа золы астрагалов, ветвей

деревьев и кустарников. Открытия были и в других странах, в том числе и на

территории бывшего СССР.

В ходе многочисленных работ было установлено, что над скоплениями

руд располагаются участки с аномально высоким содержанием металлов в

растениях, так называемые биогеохимические аномалии. Они не повторяют

точно контуры рудных тел, но сигнализируют об их нахождении.

Первоначальные представления о поглощении металлов сводились к

тому, что растения захватывают растворимые соединения и отлагают их в

местах наиболее сильного испарения, главным образом в листьях (Гольдшмидт

В. М., 1938). Полученные впоследствии данные внесли в эти представления

существенные коррективы.

Было обнаружено, что растения разных родов неодинаково поглощают

рассеянные элементы, которые к тому же неравномерно распределяются по

органам и тканям. Содержание микроэлементов в растениях очень динамично.

Во-первых, их концентрация в ежегодно образующихся и отмирающих органах

возрастает на протяжении вегетационного периода. В обычных условиях

концентрация может меняться в несколько раз, а в условиях биохимической

аномалии значительно больше. Во-вторых, сильное влияние оказывают дожди,

активно смывающие и вымывающие органические соединения, содержащие

рассеянные элементы, с поверхности листьев, хвои, молодых побегов. После

сильного дождя концентрация микроэлементов в листьях может уменьшаться в

несколько раз.

Каждая биохимическая аномалия может служить полигоном для изучения

влияния разных концентраций рассеянных элементов на состояние растений.

Аномалия позволяет проследить изменение концентраций от фоновых,

обычных для данной местности, весьма высоких значений и сравнить

морфологию и анатомию одних и тех же видов.

Участие микроэлементов в жизненно важных процессах не означает того,

что вся масса поступивших в организм элементов дол-лена принимать участие

в этих процессах. Некоторое их количество оказывается излишним.

Экспериментальные исследования физиологов показали, что очень

высокие концентрации микроэлементов в питающих растворах вызывают

поражения растений, проявляющиеся чаще всего в виде хлороза листьев.

Небольшой избыток влияет на обмен веществ, стимулирует выработку

приспособительных изменений организмов, которые закрепляются путем

естественного отбора многих поколений. Эти приспособления могут либо

препятствовать участию микроэлементов в физиологических процессах, либо

53

способствовать усилению их участия в этих процессах. Рассеянные элементы,

находящиеся в избыточном количестве, преимущественно не образуют

прочных связей, легко переносятся соком и накапливаются в отмирающих

клетках.

Движение растворов в дереве от корней осуществляется по проводящим

сосудам молодой древесины. Интенсивность этого движения убывает по мере

лигнификации ее волокон. Движение древесных соков, несущих продукты

фотосинтеза от листьев, происходит по проводящим пучкам флоэмы,

отмирающие клетки которой входят в состав коры. Избыточные

микроэлементы поступают не только в отпадающие органы деревьев (листья,

хвою), но и в отмершие ткани, сохраняющиеся в дереве (древесину,

опробковевшую кору).

И.В.Лагерверф и его коллеги (1973) экспериментально исследовали

накопления свинца в различных частях кукурузы в зависимости от увеличения

содержания доступных форм металла в почве. Они обнаружили, что в узлах

стеблей происходит неуклонная аккумуляция свинца, в то время как в

соцветиях его концентрация оставалась на одном уровне, несмотря на

возрастание металла в почве.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Базилевич И. И. Геохимическая работа живого вещества Земли и почвообразование //

Тр. X международного конгресса почвоведов. — М.: Наука, 1974. -Т. 6. - Ч. f. - С. 17-27.

Ьрукс Р. Р. Биологические методы поисков полезных ископаемых. —

м

-

:

Недра, 1986. -

312с.

Вернадскийадский В. И. Химический состав живого вещества в связи с химией земной

коры // Биогеохимические очерки. - М.: Изд-во АН СССР, 1940.-с. 9-24.

Вернадский В.И. Биосфера // Избр. соч. В 5 т. - М.: Изд-во АН СССР, УВД.-т. 5.-С. 7-

102.

Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. - М.: Наука,

1987. - С. 212-261.

Виноградов А. П. Примечание редактора // Вернадский В. И. Избр. соч. В 5 т. - М.:

Изд-во АН СССР, 1954. — Т. I. — С. 361-366.

Добродеев О. П., Суетова И.А. Живое вещество Земли // Проблемы общей

физической географии и палеографии. — М.: Изд-во МГУ, 1976. — С. 26-58.

Ковалевский А. Л. Биогеохимические поиски рудных месторождений. — М.: Недра,

1974. - 142 с.

Ковальский В. В. Геохимическая экология. — М.: Наука, 1974. — 298 с.

Летунова С,В., Ковальский В.В. Геохимическая экология микроорганизмов. — М.:

Наука, 1978. — 148 с.

Полынов Б. Б. Первые стадии почвообразования на массивно-кристаллических

породах // Почвоведение. — 1945. — № 7. — С. 327 — 339.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Раскройте понятие «живое вещество» в соответствии с концепцией

В.И.Вернадского.

2. Какие существуют виды расчета состава живых организмов? Укажите

54

преимущества и недостатки каждого вида.

3. Укажите главные особенности состава живого вещества Земли. Какие группы

организмов определяют основные черты состава живого вещества планеты?

4. Дайте определение понятия «микроэлементы», рассмотрите их биологическое

значение.

5. Раскройте понятие «биологический круговорот»; сопоставьте отличительные черты

биологического круговорота в океане и на суше.

6. Кем предложен и как определяется биологический параметр, характеризующий

интенсивность биологического поглощения элементов?

7. Какие зольные элементы наиболее активно вовлекаются в биологический

круговорот и какие являются наиболее инертными? Рассмотрите классификацию элементов

по интенсивности вовлечения в биологический круговорот.

8. Что представляет собой биогеохимический метод поиска месторождений руд? Что

такое биогеохимическая аномалия?

9. Приведите примеры биогеохимического эндемизма.

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. По данным, приведенным в справочных материалах и табл. 2.5, определите массы

двух тяжелых металлов (по выбору), ежегодно вовлекаемые в биологический круговорот на

суше.

2. Используя опубликованные данные о средней концентрации элементов в

почвообразующих породах и содержании этих же элементов в золе растений, определите

значения коэффициента биологического поглощения (К§) рассматриваемых элементов,

сравните полученные результаты с группировкой (классификацией) элементов по значениям

К

5

.

55

ГЛАВА 3

БИОГЕОХИМИЯ ГАЗОВОЙ ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ

Становление Земли как планеты сопровождалось формированием ее

зонального строения и общепланетарной дифференциацией химических

элементов. Принято считать, что первым результатом дифференциации было

образование тяжелого ядра и силикатной мантии. Результаты изотопного

анализа дают основание предполагать, что возникновение наружных фазовых

оболочек — твердой, жидкой и газовой — также произошло на раннем этапе

развития планеты.

Обособление наружных оболочек не означает, что одновременно был

образован их стабильный химический состав. С момента обособления началась

эволюция их состава, в которой выдающуюся роль сыграло живое вещество.

Наиболее сильно воздействие биогеохимических процессов сказалось на

составе атмосферы.

3.1. БИОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ СОСТАВА

АТМОСФЕРЫ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗМОВ В МАССООБМЕНЕ ГАЗОВ

История формирования атмосферы служит ярким примером воздействия

живого вещества на окружающую среду. Факты, полученные в последние годы,

свидетельствуют, что состав современной газовой оболочки Земли является

итогом длительного процесса, в котором ведущее значение имела

геохимическая деятельность живых организмов.

Масса атмосферы составляет около 5,210

15

т (Войткевич Г. В., 1986).

Основная часть газового вещества (80 %) заключена в тропосфере, верхняя

граница которой расположена на высоте около 17 км на экваторе, к полюсам

она снижается до 8 — 10 км. Верхняя граница тропосферы — тропопауза —

намечает область сильного снижения температуры и отсутствия скопления

паров воды. Тропосфера является областью активного взаимодействия с

океаном и сущей, в ней сосредоточена основная масса паров воды и мелких

твердых частиц, переносимых воздушными массами. В тропосфере происходят

фотохимические реакции, имеющие важное значение для биосферы.

Выше тропопаузы, в стратосфере и мезосфере, нарастает разреженность

газов, сложно меняются термические условия. На высоте 25 — 30 км под

воздействием солнечной радиации происходит Фотодиссоциация молекул

кислорода и образуется озон. Молекулы озона сильно рассеяны. Если бы они

находились в условиях, обычных для поверхности Земли, под давлением 1 атм

56

(101 325 Па), то мощность озонового слоя была бы менее 1 см. Очень

разреженный слой озона поглощает 97 % ультрафиолетовой части солнечной

радиации. Без этого экрана существование жизни на поверхности суши было

бы невозможно.

На удалении от 80 до 800 км от поверхности Земли располагается

ионосфера — область сильно разреженного, ионизированного газа. Самая

наружная часть газовой оболочки — экзосфера — простирается до 1800 км. Из

этой сферы происходит диссипация — потеря Землей наиболее легких атомов

водорода и гелия.

Состав газовой оболочки Земли, как и состав Океана, в значительной

мере обусловлен деятельностью живых организмов и поддерживается системой

биогеохимических циклов. В настоящее время газовое вещество атмосферы на

99,9 % состоит из азота, кислорода и аргона (табл. 3.1). Среди компонентов,

содержащихся в малых количествах, можно выделить пары воды, инертные

газы и соединения, обусловленные биологическими процессами и

фотохимическими реакциями.

Таблица 3.1

Химический состав атмосферы (по Г. В. Войткевичу, 1986)

Компонент Содержание,

% объема

Масса, 10

9

т

Сухой воздух 100,00 5,1210

6

N

2

78,08 3,8710

6

О

2

20,95 1,1810

6

Аг 0,93 6,5910

4

СО

2

0,032 2,4510

3

Ne 1,82 10-

3

64,8

Не 5,2410

-4

3,71

Кг 1,1410-

4

16,9

Хе 8,710-

6

2,02

СН

4

1,510-

4

4,30

Н

2

5,010-

5

0,18

N

2

О 3,010'

5

2,30

СО 1,210-

5

0,59

NH

3

1,010-

6

0,03

NO

2

1,010

-7

0,0081

H

2

S 2,010-

8

0,0012

Большой интерес для реконструкции истории атмосферы представляет

геохимия инертных газов. Относительно высокое содержание аргона связано с

тем, что большая часть этого газа представлена изотопом

40

Аг, образованным за

счет распада радиоактивногол изотопа калия

40

К. Количество гелия в

атмосфере, наоборот, в 1000 раз меньше, чем должно быть. Это обусловлено

непрерывной диссипацией этого элемента. Остальные инертные газы

содержатся в том количестве, в каком они были выделены на протяжении всего

времени существования Земли. Изучение соотношения изотопов ксенона

привело геохимика Ю.А. Шуколюкова (1988) к заключению, что газовая

оболочка возникла за очень короткий отрезок времени, который примерно

57

совпадает со временем аккреции Земли. Предполагают, что быстрое

образование атмосферы обусловлено энергичным выделением газов при ударах

метеоритных тел на ранней стадии развития земной коры.

В составе первичной атмосферы присутствовали пары воды, СО

2

, N

2

,

NH

3

, H

2

, H

2

S, CO, CH

4

, HF, HC1. Преобладал, по-видимому, азот. Содержание

СО

2

было не слишком высоким, не позволившим из-за «парникового эффекта»

испариться древнему океану. Газы, поступавшие из недр Земли (за

исключением инертных), были представлены, как и современные

вулканические эманации, восстановленными или недоокисленными

соединениями.

Под воздействием солнечной радиации в атмосфере происходила

диссоциация паров воды. Непрерывное удаление главного восстановителя —

водорода — в результате диссипации вызывало прогрессирующее накопление

окислителей. Это имело два важных последствия. Во-первых, постепенно

образовывался экран, предохраняющий поверхность Земли от

ультрафиолетовой радиации. Во-вторых, возник процесс окисления

восстановленных газов, непрерывно поступавших из мантии, окислителями

фотохимического происхождения, которые постоянно возобновлялись в

результате диссипации водорода. Окисленные соединения растворялись в

конденсирующейся атмосферной влаге и вымывались из атмосферы дождями.

Этот процесс, имевший циклический характер, наметил направленность

будущих биогеохимических циклов.

Наиболее древние биогеохимические процессы, очевидно, связаны с

жизнедеятельностью хемолитотрофных бактерий. В качестве аналога форм

древней жизни микробиологи рассматривают термофильные литотрофные

бактерии, существующие в горячих источниках при температуре, близкой к 100

°С. Специальные микробиологические исследования наземных и подводных

гидротерм а дне океана показали, что в настоящее время существуют

сообщества термохемолитотрофных бактерий, субстратом которых служат

вулканические газы. Такие микроорганизмы окисляли восстановленные

газообразные соединения и за счет энергии этих реакций синтезировали

органическое вещество. Разумеется, это не сопровождалось продуцированием

кислорода. Хемолитотроф-ные сообщества, включившиеся в механизм

взаимодействия окислителей атмосферы с восстановленными газами,

выделявшимися из земных недр, знаменуют первый этап геохимической

деятельности живого вещества. Вхождение организмов в глобальную систему

миграции— выделение газов из Земли в атмосферу, их окисление и

последующее вымывание из атмосферы — усложнило систему и превратило ее

из абиогенной в биогенно-абиогенную.

Следующий этап связан с распространением цианобактерий (сине-

зеленых водорослей), которые для синтеза органического вещества начали

использовать не энергию окислительно-восстановительных химических

реакций, а световую энергию Солнца. Признаки деятельности этих простейших

форм жизни отмечены уже в самых древних геологических образованиях.

Таков комплекс пород Исуа в Западной Гренландии, содержащий органические

58

соединения и оксиды железа и имеющий возраст 3,8 млрд лет; углеродистые

сланцы Онвервахт серии Свазиленд в Южной Африке с возрастом 3,4 млрд лет.

В кремнистых образованиях Варавууна (Западная Австралия), возраст которых

определен в 3,5 млрд лет, уже обнаружены строматолиты — структуры,

созданные сообществами цианобактерий. Древнейшие жизненные процессы

протекали в водной среде при наличии свободного кислорода, свидетельством

чему являются полосчатые железо-оксидные кварциты Исуа. Возможно,

присутствие свободного кислорода было не повсеместным, а лишь на

отдельных участках. При реакции фотосинтеза кислород стал выделяться в

качестве метаболита. Для цианобактерий свободный кислород токсичен, они

нормально развиваются при его отсутствии. Широкому распространению

цианобактерий в древнем океане способствовало быстрое связывание

кислорода в форме оксида железа и сульфатов. По этой причине, несмотря на

фотосинтетическую деятельность цианобактерий, содержание свободного

кислорода в океане и атмосфере длительное время не увеличивалось. Лишь

после окисления двухвалентного железа, растворенного в древних океанах и

первоначально связанного в форме сидеритов, из которых впоследствии

образовались мощные толщи железистых кварцитов (джес-пелитов), началось

накопление кислорода в атмосфере. По расчетам немецкого геохимика М.

Шидловского (1980), в оксидах железа связано примерно 56 % всего

выделившегося в результате фотосинтеза кислорода, в сульфатах — 39 % и

только 5 % находится в свободном состоянии и распределено между

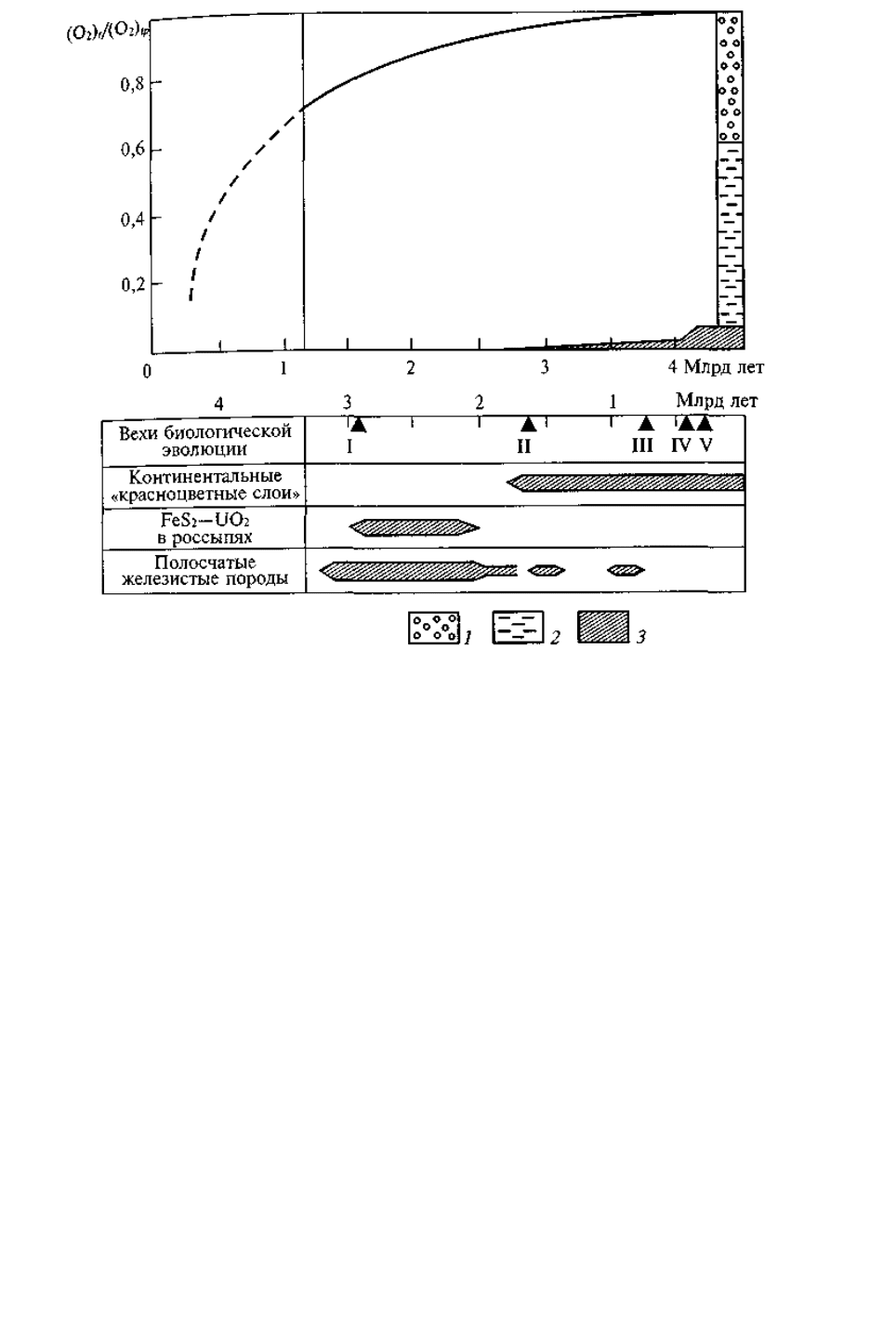

атмосферой и океаном (рис. 3.1).

59

Рис. 3.1. Поступление и распределение масс кислорода

фотосинтетического происхождения в биосфере

(по М. Шидловскому, 1980):

восходящая кривая — биогенное продуцирование кислорода; вертикальная линия — начало летописи

осадкообразования и появление полосчатых песчаников с оксидами железа, вехи биологической

революции; I — появление фотоавтотрофных сине-зеленых водорослей, II — появление эукариот; III

— появление древней морской многоклеточной фауны; IV — распространение жизни на сушу; V —

появление континентальной растительности; распределение масс кислорода: 1 — связанный в [SO

4

]

-2

;

2 — связанный в Fe

2

O

3

; 3 — свободный молекулярный в системе океан — атмосфера

Содержание кислорода в атмосфере стало увеличиваться 1,8 — 2,0 млрд

лет назад. Это проявилось в образовании континентальных красноцветных

толщ, свидетельствующих о том, что окисление растворенного в океане железа

в основном закончилось и началось его окисление на суше.

Биогеохимической особенностью цианобактериальной системы являлось

преобладание продукционных процессов над де-струкционными. В результате

этого в толще осадков древних морей было погребено огромное количество

органического углеро-Да, а в окружающую среду выделено в 2,7 раза большее

количе-во кислорода. Изменение геохимии древних океанов и атмосферы

оздало предпосылки для совершенствования биогеохимических Циклов.

По мнению микробиологов, прокариоты (бактерии и сине-зеленые

водоросли) отличаются большой устойчивостью и консервативностью

(Заварзин Г. А., 1984). Функционирование прокари-отной системы

продолжалось на протяжении огромного интервала времени — 1,5 — 2 млрд

лет. Около 1,5 млрд лет назад произошел постепенный переход от

60