Догель В.А. Сравнительная анатомия беспозвоночных. Часть 2

Подождите немного. Документ загружается.

Вторичная полость тела

и ее

дериваты

451

асцидий,

например у

Clavellina,

стенки перивисцеральной полости

являются сильно складчатыми, она снабжена дополнительными сеп-

тами и т. д.

Целоашческие полости Cbaetognatha и олигомерных червей

В данном разделе соединены, с одной стороны, несомненные

Deuterostomia, каковы Chaetognatha, а с

другой

стороны ряд форм,

филогенетическое значение которых гораздо менее выяснено, а

именно

Brachiopoda, Phoronidea и

Bryozoa.

Все эти группы пред-

ставляют собой вторичнополостных животных, которые, однако,

в

смысле происхождения целома стоят до известной степени на пе-

репутье

между

Protostomia и Deuterostomia. К атому вопросу мы

вернемся в заключительном параграфе, трактующем о сравнении

целомических полостей у Oligomera, Echinodermata и Chordata.

У Chaetognatha во взрослом состоянии целом представлен двумя

парами

обширных, разделенных

друг

от

друга

поперечной септой

мешков,

которые функционируют в качестве половых желез, но

имеют строение типичного целома. Передняя пара мешков

дает

яичники,

задняя, залегающая в хвосте, — семенники. Оба отдела

имеют вид обширных полостей, выстланных мерцательным эпите-

лием;

перитонеальные стенки полостей образуют соматический и

спланхнический листки. Спланхнические листки обеих сторон тела

соприкасаются и образуют спинно-брюшной мезентерий, охваты-

вающий собой в туловищном отделе кишку. Половые клетки обра-

зуются из гГеритонеального эпителия, а выводятся наружу через

видоизмененные метанефридии, превратившиеся в половые протоки.

Одним словом, отношения дефинитивного целома чрезвычайно

напоминают нам

картины,

наблюдаемые у Gephyrea, Echiurida и т. д.

Во время эмбрионального развития Chaetognatha целом обра-

зуется посредством отшнуровывания от эндодермальной средней

кишки

пары боковых целомических мешков. Эти первичные мешки

впоследствии подразделяются на две пары: передние, или туловищ-

ные,

и задние, или хвостовые. По данным Donkaster

(1902)

в

начале развития туловищных целомических мешков от переднего

конца

их обособляются небольшие участки, представляющие со-

бой третью пару так называемых головных мешков. Позднее по-

лость их исчезает, и от них остаются только соматические стенки,

диференцирующиеся в

мускулатуру

головы.

Brachiopoda обладают обширным цедомом, который занимает не

только туловище животного, но продолжается и в обе мантийные

складки,

подстилающие створки раковины. В туловищном целоме

подвешен

кишечник,

одетый спланхноплеврои и подвешенный к стенке

тела при помощи нежных мезентериев. Прежде эти мезентерии ста-

рались сгруппировать в две поперечных системы, отвечающих уровню

желудка и

кишки.

На основании этого совокупность мезентериев

Приравнивалась

остаткам

двух

поперечных септ, делящих целом

туловища на метамерные участки. В настоящее время расположению

452

Различные

типы

полости

пела

мезентериев не придается особого значения, и целом туловища счи-

тается цельным. Из соматической стенки мантийных продолжений

целома развиваются гонады. Эти продолжения имеют вид широких

каналов;

их четыре, и они называются мантийными, или половыми,

синусами. Два особых продолжения целома заходят в руки в виде

краевого

и

осевого

каналов

рук. Краевой канал представляет не-

посредственное продолжение общего целома и

дает

слепые дивер-

тикулы во все усики. Осевой не имеет периферических выпячива-

ний

и начинается у основания руки замкнутым перепончатым пу-

зырьком,

не имея сообщения с общим целомом. Перитонеальный

эпителий

— мерцательный. Целом содержит бесцветную лимфу, в

которой

плавают амебоидные клетки.

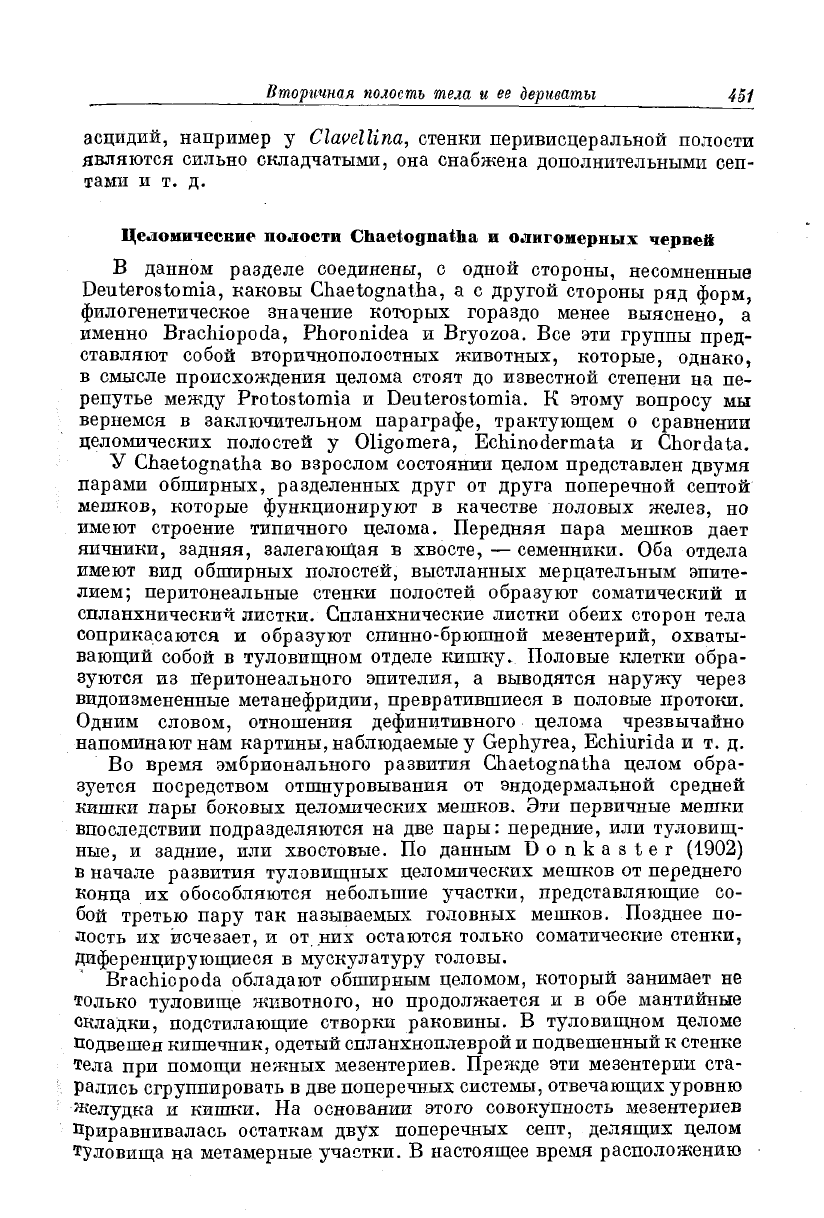

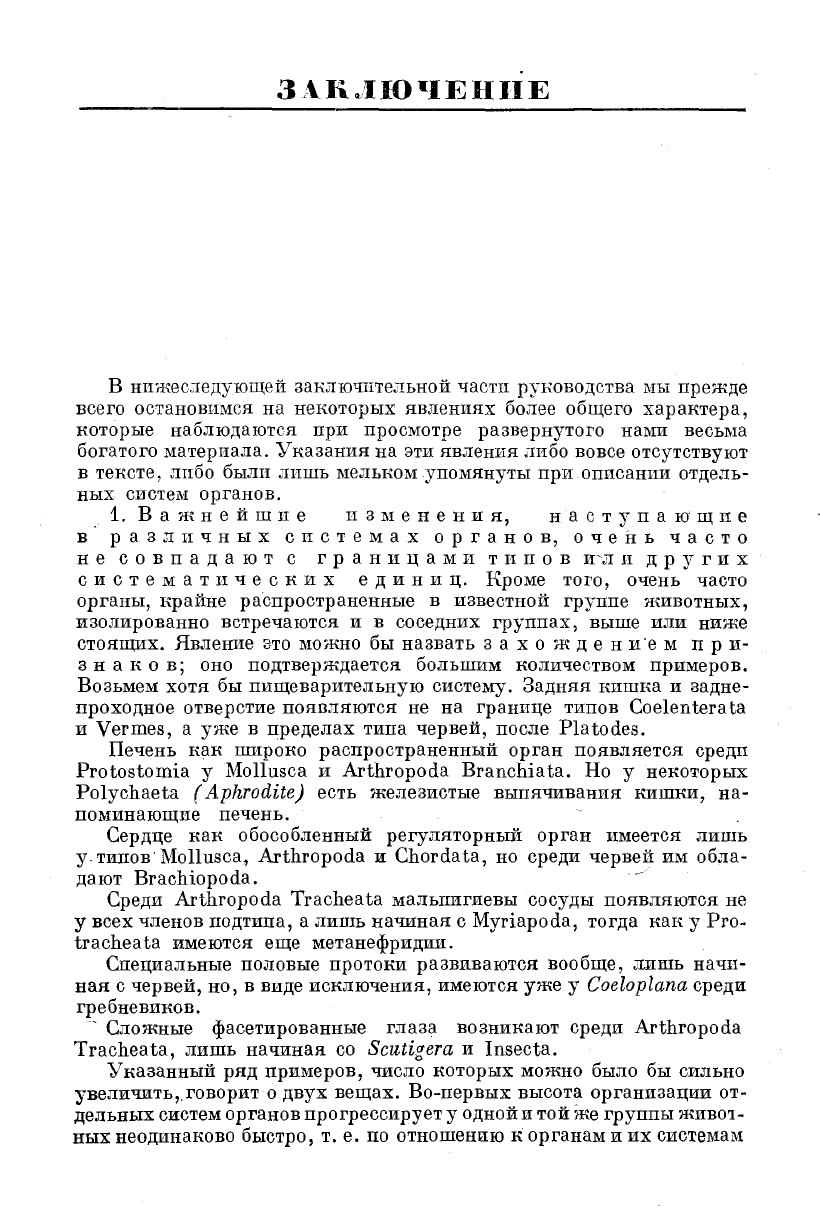

Рис.

268. Схема образования и изменений целомов у Brachiopoda. A — ранняя

стадия развития; В—-плавающая личинка; С — молодое осевшее животное.

1

— общий зачаток целома, отделившийся от кишки; г—4 поперечные подразделения обоих

целомов; б — складки мантии; 6—стебельковый

отдел

(оригинал).

Что касается до генезиса целома Brachiopoda, то он имеет энте-

роцельный характер, хотя развитие его и сопровождается некото-

рыми

особенностями, свойственными лишь пдеченогим. У молодых

личинок

Testicardines целом образует два мешка, лежащих по бокам

от кишечника (рис. 268). В дальнейшем, когда личинка подразде-

ляется на головной, туловищный и стебельковый участки, целом:

тоже разделяется на головной, туловищный и стебельковый от-

делы. У вполне сформировавшейся личинки целомическая по-

лость сохраняется только в туловище, в голове же и стебельке она

исчезает.

У Phoronidea целом взрослого животного состоит из

двух

пар

полостей. Передняя пара очень мала; она опоясывает в виде узкого

кольца начало пищеварительного канала и

дает

продолжения внутрь

щупалец. Задняя пара целомов относительно громадна и занимает

все туловище. Обе пары отделены

друг

от

друга

мощной диа-

фрагмой,

а по срединной линии целомы противоположных сторон

Вторичная полость тела

и ее

дериваты

453

сталкиваются и образуют хорошо выраженный дорзо-вентральный

мезентерий, на котором подвешен кишечник; спинная часть его

впоследствии атрофируется. Вся вторичная полость тела

Phoronis

выстлана плоским, очень тонким эпителием с неясно различимыми

границами

клеток. На стенках особых слепых выпячиваний крове-

носной

системы перитонеальный эпителий становится гораздо более

высоким,

образуя так называемое жировое тело. В лимфе имеются

амебоциты и крупные амебоидные пигментные клетки.

У совсем ранних личинок

Phoronis

присутствует обширная пер-

вичная

полость тела, в которой находятся происшедшие выклини-

ванием

из эндодермального зачатка свободные мезенхимные клетки.

Позднее

в области туловища эти клетки смыкаются в два эпителиаль-

ных мешочка, которые обхватывают кишку и по направлению кпе-

реди дорастают до воротничка личинки. Воротничок и самый перед-

ний

отдел личинки, или головной щит, тем временем заняты еще

первичной

полостью тела. Затем и в области воротничка мезенхи-

матозные клетки смыкаются в два целомических мешочка: передние

целомы. В предротовом отделе личинки (головной щит) целомиче-

ского эпителия не образуется, и этот отдел подвергается.у взрослого

животного сильной редукции, сохраняясь лишь в виде маленькой

губы,

или эпистома, на спинном краю рта.

У

Bryozoa,

к сожалению, развитие мезодермы очень недостаточно

исследовано, чем затрудняется оценка дефинитивного цел ома этих

животных. Мезодерма закладывается очень поздно и, повидимому,

в

связи с эндодермальным зачатком. Зачаток мезодермы имеет

телобластический характер, и у личинки

Flustrella

hispida

Prouho

(1892)

рисует две неправильных, состоящих из немногих клеток

мезодермических полоски, а у

Alcyonidium

два симметрично лежа-

щих мезодермических телобласта. Но позднее, во время оседания

личинок

и регрессивного метаморфоза картина становится настолько

запутанной, что способ возникновения дефинитивной мезодермы

остается проблематичным. Во всяком

случае

процесс развития це-

лома, в особенности у группы Phylactolaemata, является совершенно

своеобразным.

Взрослые мшанки обладают цел омом с ясной перитонеальной

выстилкой.

У Gymnolaemata целом подразделяется на два участка:

общую полость, занимающую все тело, и

кольцевой

канал, опоя-

сывающий глотку и посылающий продолжения в щупальца. Оба

участка разделены диафрагмой, но последняя на спинной стороне

глотки неполна, так что полость канала сообщается с целомом.

У Phylactolaemata кольцевой канал продолжается в более широкие

полости обоих ветвей лофофора. Эпистом тоже содержит участок

Целома, широко сообщающийся с общей полостью. Все эти отделы

представляют собой вторичные подразделения целома и отнюдь не

соответствуют метамерным целомическим мешкам. Часть клеток

перитонеального эпителия снабжена пучками ресниц. Перитонеаль-

ным

эпителием

одет

и кишечник, причем дно желудка связано с стен-

кой

тела лентовидным мезентерием, «канатиком» (funiculus).

454

Различные

типы

полости

теш

Сравнение

целомических полостей животных с энтероцельным

целонон

Сравнение

целомов вышеуказанных групп животных, необхо-

димое само по себе, становится особенно желательным, после

того

как

в 1937 г. в большом немецком руководстве, издаваемом под ре-

дакцией

Krumbach, появилась большая статья, в которой объеди-

няются

под названием

Oligomera

все

Vermidea

нашей классифика-

ции,

Chaetognatha и Enteropneusta. В выяснении их взаимоотноше-

ний

строение целомов должно играть

ведущую

роль, ибо именно

оно

решает основной вопрос о метамерности этих животных и об

их общей архитектонике.

Отправной точкой сравнения

могут

служить

Echinodermata,

у которых вопрос о характере сегментации целома не вызывает особых

сомнений.

Иглокожие

обладают

целомом, который закладывается

в

виде переднего непарного выпячивания архентерона, которое

дает

потом два общих первичных целомических мешка, а последние

в

свою очередь подразделяются на передний, средний и задний це-

ломы, на основании

чего

-Echinodermata расцениваются как

трех-

сегментные животные. Редукция или исчезновение передних и пра-

вого среднего целомов представляют собой вторичную

черту,

отсут-

ствовавшую

у их билатеральных предков.

Целомы Enteropneusta несомненно гомологичны таковым Echino-

dermata. Это доказывается и закладкой первичного общего целома

в

виде непарного выпячивания переднего конца архентерона у

Doli-

chogiossus

pusillus

и дальнейшим расчленением его на передние,

средние и задние целомы, которое

идет

таким же способом, как

у иглокожих. Непарность переднего целома

согласуется

с непарной

закладкой первоначального целома как у кишечнодышащих, так

и

у иглокожих и есть

результат

не доведенного до конца деления

передней пары целомов. Кроме того, потенциальная парность перед-

него целома у Enteropneusta доказывается парной закладкой его при

регенерации. Таким образом, можно с уверенностью говорить о том,

что передние целомы иглокожих

отвечают

хоботковому целому

Ente-

ropneusta, средние целомы (т. е. гидроцели) воротничковым цедо-

мам,

а задние целомы — туловищным целомам Enteropneusta.

Возможность провести эти гомологии выясняет один очень важ-

ный

момент, она помогает нам включить Enteropneusta в число

типичных Denterostomia и таким образом отделить Enteropneusta

от Protostomia и от ряда проблематичных групп (Phoronidea,

Bryozoa).

К

сожалению, диференцировка мезодермы и целома подверглась

у Tunicata столь сильным вторичным изменениям, что мы не имеем

данных для сопоставления целомических полостей этих животных

с полостями только что рассмотренных

двух

групп. Однако в этом

отношении

приходит на помощь развитие ланцетника. У последнего

по

Me

Bride

nGoodrich целом имеет троякий зачаток. У лан-

цетника

можно различить непарный головной целом, впоследствии

Вторичная

пометь

тела

и ее

дериваты

455

разделяющийся на пару мешков, левый из которых сообщается при

помощи

канала с внешней средой. Это гомологи передних целомов

иглокожих и хоботкавбго цел ома Enteropneusta. Далее

следует

пара мешков, самостоятельно отшнуровывающихся от кишечника

и

сравнимых с воротничковыми целомами Enteropneusta. Наконец,

еще далее кзади

следуют

общие желобовидные зачатки туловищного

целома, которые лишь позднее расчленяются у ланцетника на зна-

чительное количество целомических мешков. Желобовидные за-

чатки целома ланцетника можно приравнять туловищным целомам

Enteropneusta, которые у последних, однако, не испытывают даль-

нейшего подразделения.

Гомология целомов Enteropneusta и ланцетника говорит о дру-

гом важном факте: о тесном родстве Enteropneusta и Chordata. Отно-

сить ли их, базируясь, кроме того, на наличии жаберных щелей,

на

нотохорде и на устройстве воротничкового нервного ствола, к типу

Chordata

(как это делаем мы) или же выделять в особый тип среди

Deuterostomia— это дело вкуса и не имеет очень важного

прин-

ципиального

значения.

Весьма существенно, что у

всех

сравниваемых форм дефинитив-

ный

целом взрослого животного формируется - за счет задней пары

мешков

и что передняя пара (или непарный целом) имеет сообщение

с внешней средой при помощи

левостороннего

канала. Эти столь

далеко идущие совпаденкя говорят о наличии действительно до-

статочно тесного филогенетического родства

между

Echinodermata,

Enteropneusta и всеми прочими Chordata. Гораздо

труднее

прово-

дится сравнение с другими рассматриваемыми в данном параграфе

группами. Krumbach для такого сравнения приходится при-

бегать в целому ряду очень

грубых

натяжек. Многие из толко-

ваний

этого автора базируются на чисто формальных срав-

нениях,

без

учета

и морфологии и физиологии сравниваемых

органов.

У Chaetognatha мы имеем всего две пары целомических мешков,

несомненно

доказанных, так как переднюю пару видел только

Doncaster. Кроме того, если

даже

допустить существование

передней пары мешков, то средняя пара, которая должна отвечать

воротничковым целомам и гидроцелям Enteropneusta и Echinoder-

ttiata, имеет у щетинкочелюстных

другое

расположение и значение.

У Chaetognatha средние целомы играют роль дефинитивного целома

и

содержат половую систему

(яичники),

т. е. обнаруживают такие

же отношения, как задние у типичных Deuterostomia. Что же

касается задних целомов Chaetognatha, то они лежат позади кишеч-

ника

и имеют, если можно так выразиться, частное значение, играя

роль семенников. Совершенно неудачна попытка Krumbach

приравнять

хитиновые челюстные крючки

Sagitta

отходящим от

воротничкового сегмента

других

олигомерных форм (Pterobranchia,

Phoronis)

мерцательным щупальцам. Крючки и покрытые ресничками

Щупальца

суть

образования совершенно различного порядка, и

сравнивать их

друг

с

другом

так же мало оснований, как гомологи-

456

Различные типы полости тела

зировать челюсти Polychaeta с их головными антеннами. Столь

же неудачна и попытка Krumbach рассматривать небольшое,

лежащее за мозгом

Sagitta

впячивание, как сохранившийся остаток

переднего целома с его выводным каналом.

У Brachiopoda, хотя и намечаются во время онтогении три пары

целомов, но дело, повидимому, не

доходит

до полного их разделения.

Далее, у Brachiopoda дефинитивная полость тела возникает опять-

таки

за счет второй (а не третьей) пары целомов, т. е. не так, как

у типичных Deuterostomia. Наоборот, третья пара целомов Brachio-

poda совершенно исчезает во время метаморфоза. Поэтому нам

кажется рискованным гомологизировать целомы Brachiopoda тако-

вым Deuterostomia. Точно так же нет достаточных оснований упо-

доблять складки мантии Brachiopoda воротничку Enteropneusta,

как

это

делает

Krumbach.

Еще меньше имеется данных для того, чтобы привлечь к срав-

нению

с только что рассмотренными группами

Bryozoa

и Phoroni-

dea. Прежде всего, их неправильно было бы рассматривать как

трех-

сегментных животных, ибо у

Phoronis

имеется всего две пары цело-

мов,

а у

Bryozoa

даже

одна пара, или с натяжкой, две пары (если

считать за отдельный сегмент тела передний его участок со щупаль-

цами

и кольцевым целомическим каналом). Кроме того, целомы

мшанок

и

Phoronis

не энтероцельного происхождения, но склады-

ваются вторично из рассеянных клеток мезенхимы, а это устраняет

возможность проведения каких-либо гомологии с целомами

других

олигомерных животных. Попытки сближения мшанок с Deutero-

stomia на основании способа образования их нервной системы (впя-

чивание ганглия) тоже недостаточно убедительны. В

результате

сильнейших модификаций в развитии мшанок большинство их де-

финитивных

органов закладывается в виде впячиваний экто-

дермы: весь кишечник, щупальца, ганглий. Поэтому способу

образования

ганглия у мшанок нельзя придавать особого зна-

чения

.

Суммируя все сказанное, можно

утверждать,

что группа олиго-

мерных животных не представляет однородного целого. Целостность

наблюдается лишь у Echinodermata и Chordata (относя к последним

ж Enteropneusta с Pterobranchia). Chaetognatha образуют совершенно,

обособленную

группу,

не имеющую родичей.

Bryozoa

и Phoronidea

не

имеют энтероцельной мезодермы, а потому должны быть оста-

влены среди Protostomia, Brachiopoda энтероцельны, но, как мы

видим, не сравнимы с типичными Deuterostomia. Они имеют ряд

существенных отличий от

Bryozoa

и Phoronidea, но, вместе с тем, и

ряд признаков

сходства,

в особенности в строении щупальцевого

аппарата. Трудно сказать,

следует

ли отнести это

сходство

целиком

за счет одинакового, т. е. сидячего образа жизни, или же отчасти

винить

в нем и их филогенетическое родство. Пока не выяснен перво-

начальный способ образования мезодермы мшанок, отрицать воз-

можность родства их с Brachiopoda нельзя.

Вторичная полость тела

я ее

дериваты

457

ТРЕТИЧНАЯ

ПОЛОСТЬ

ТЕЛА

Этот тип полости тела, имеющий очень ограниченное распро-

странение,

установлен в ряде работ Федотовым (1915, 1923,

1926, 1939) для одной группы Ophiuridea, а именно для обладающих

ветвистыми лучами Euryalae. «Третичная» полость этих животных

возникает за счет непомерного разрастания тонкостенных половых

бурс. Последние постепенно вытесняют в диске целом, располагаясь

между

стенкой тела и

кишечником,

и сталкиваются

друг

с другом, так

что в конце концов все 10

бурс

сливаются вокруг кишки в общую'по-

лость, в которую открываются гонады. Конечно, это не есть по-

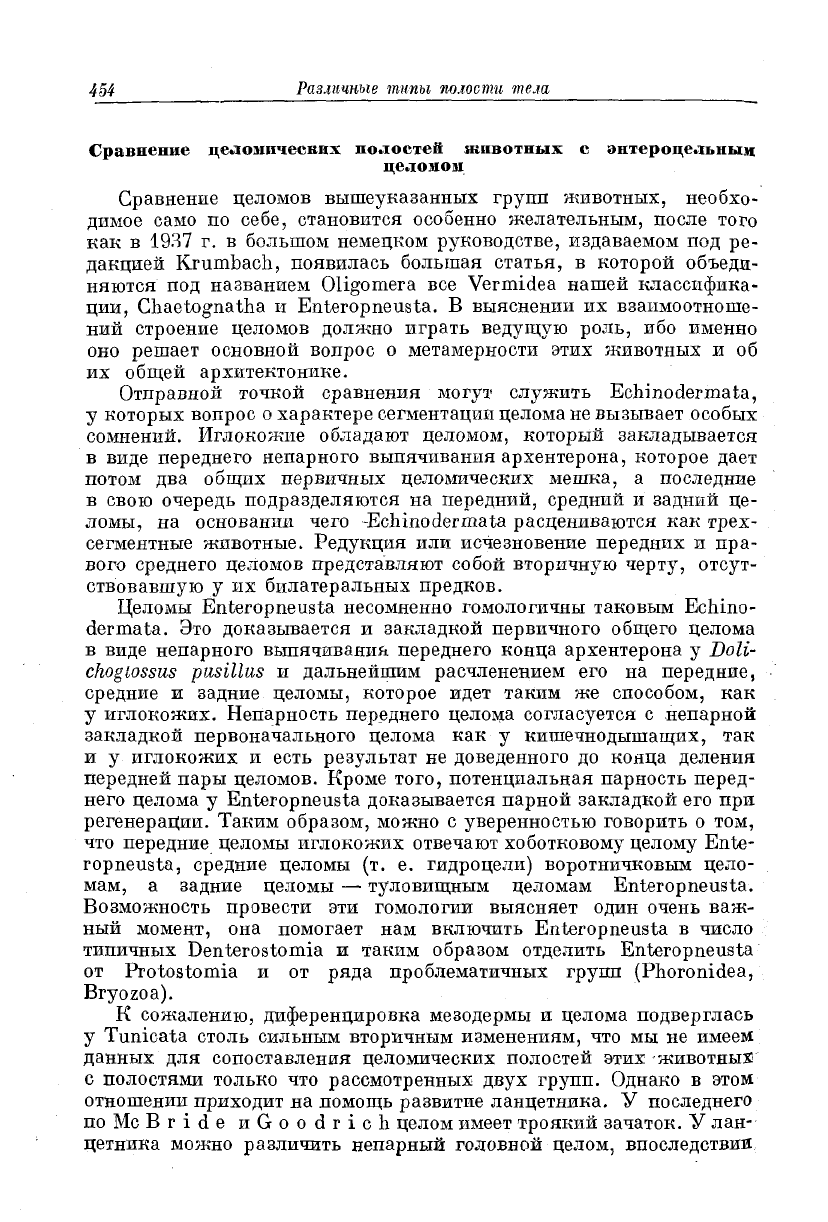

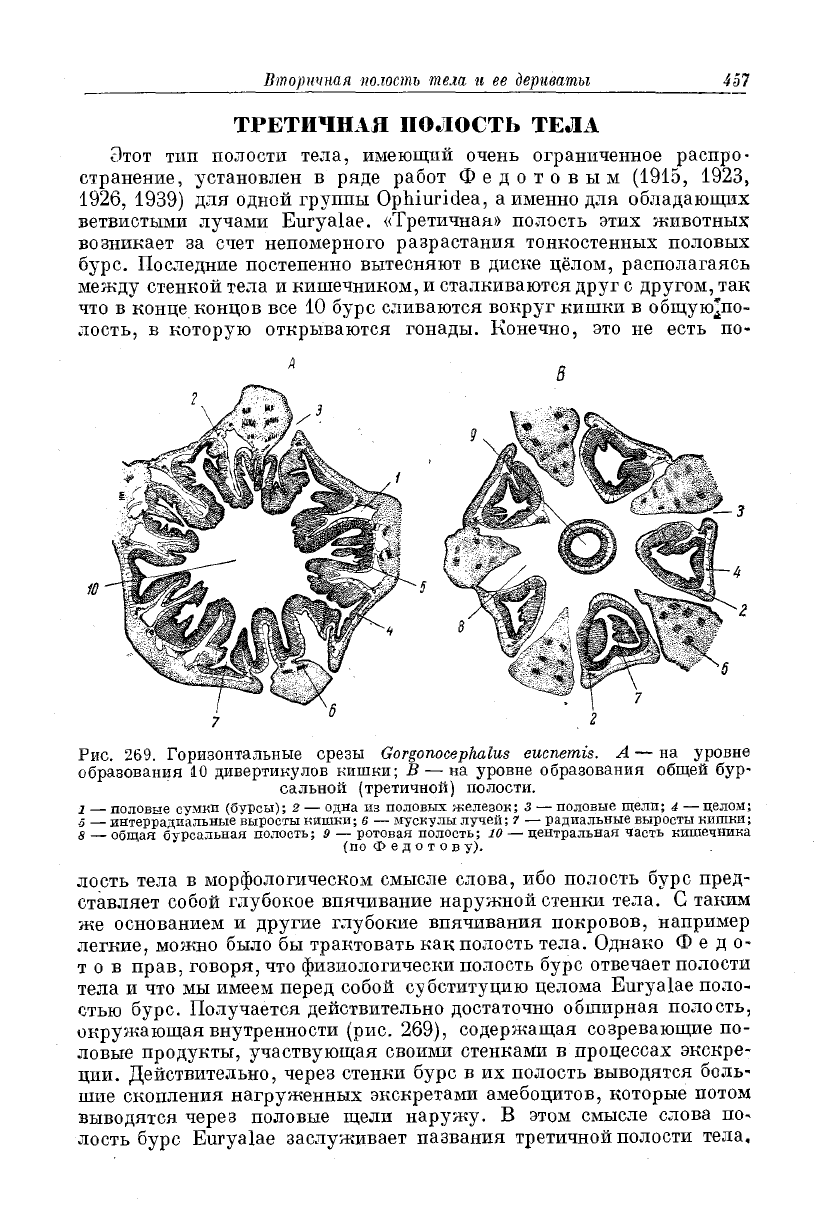

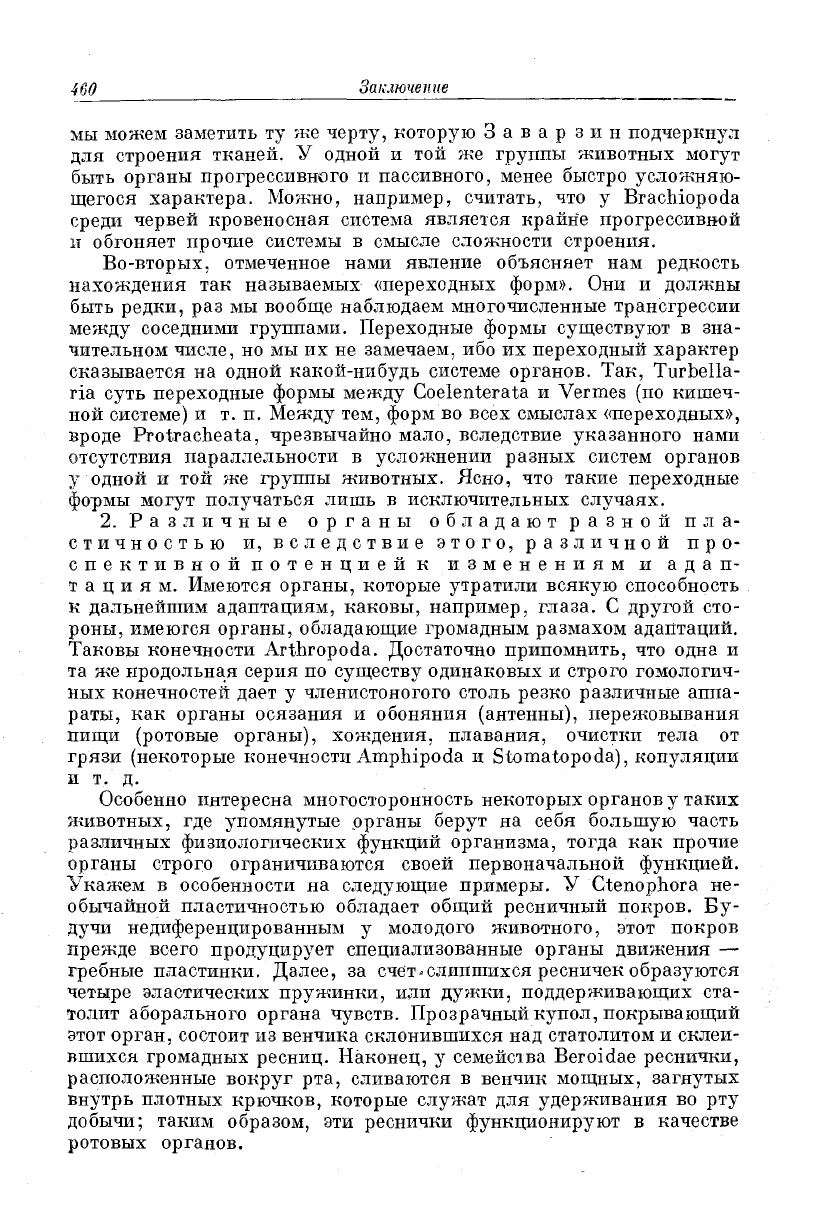

Рис.

269. Горизонтальные срезы

Gorgonocephalus

eucnemis.

A — на уровне

образования 10 дивертикулов кишки; В — на уровне образования общей бур-

сальной (третичной) полости.

I

— половые сумки (бурсы); 2 — одна из половых железок; 3 — половые щели; 4 — целом;

5

— интеррадиальные выросты

кишки;

в — мускулы лучей; 7 — радиальные выросты

кишки;

8

— общая бурсальная полость; 9 — ротовая полость;

10

— центральная часть кишечника

(по

Федотову).

лость тела в морфологическом смысле слова, ибо полость

бурс

пред-

ставляет собой глубокое впячивание наружной стенки тела. С таким

же основанием и

другие

глубокие впячивания покровов, например

легкие, можно было бы трактовать как полость тела. Однако Федо-

тов прав, говоря, что физиологически полость

бурс

отвечает полости

тела и что мы имеем перед собой субституцию целома Euryalae поло-

стью бурс. Получается действительно достаточно обширная полость,

окружающая внутренности (рис. 269), содержащая созревающие по-

ловые продукты, участвующая своими стенками в процессах экскре-

ции.

Действительно, через стенки

бурс

в их полость выводятся боль-

шие

скопления нагруженных экскретами амебоцитов, которые потом

выводятся через половые щели

наружу.

В этом смысле слова по-

лость

бурс

Euryalae заслуживает названия третичной полости тела.

458

Различные типы полости тела

Федотов

показал,

что в течение индивидуальной жизни бурсы Eurya-

lae сначала имеют меньший объем и являются разделенными (как

у прочих офиур в течение всей жизни), и лишь по мере вырастания

животного бурсы увеличиваются настолько, что сливаются и

дают

общую полость. Образование «третичной» полости тела есть явление

секундарное. Федотов указывает, что факты более или менее

значительного замещения целома полостями иного происхождения

известны и для

других

животных, но никогда это явление не выра-

жается так сильно, как у Euryalae. В качестве примеров можно

Привести

сильное развитие перибранхиальной полости у

Amphioxus,

крайнее

увеличение полости нефридия у

Emarginula

и некоторых

других.

Таким

образом, образование «третичной полости

тела»

предста-

вляет собой редкий частный случай адаптации, и эта полость

по

своей

сравнительно-анатомической значимости отнюдь не может быть со-

поставляема с понятиями первичной и вторичной полости тела.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В нижеследующей заключительной части руководства мы прежде

всего остановимся на некоторых явлениях более общего характера,

которые наблюдаются при просмотре развернутого нами весьма

богатого материала. Указания на эти явления либо вовсе

отсутствуют

в

тексте, либо были лишь мельком упомянуты при описании отдель-

ных систем органов.

1. Важнейшие изменения, наступающие

в

различных системах органов, очень часто

не

совпадают с границами типов игл и

других

систематических единиц. Кроме того, очень часто

органы, крайне распространенные в известной группе животных,

изолированно

встречаются и в соседних группах, выше или ниже

стоящих. Явление зто можно бы назвать захожден ие м при-

знаков;

оно подтверждается большим количеством примеров.

Возьмем хотя бы пищеварительную систему. Задняя кишка и задне-

проходное отверстие появляются не на границе типов Coelenterata

и

Vermes,

а уже в пределах типа червей, после Platodes.

Печень

как широко распространенный орган появляется среди

Protostomia у Mollusca и Arthropoda Branchiata. Но у некоторых

Polychaeta

(Aphrodite)

есть железистые выпячивания

кишки,

на-

поминающие

печень.

Сердце как обособленный регуляторный орган имеется лишь

у.типов Mollusca, Arthropoda и Chordata, но среди червей им обла-

дают

Brachiopoda.

Среди Arthropoda Tracheata мальпигяевы сосуды появляются не

у

всех

членов подтипа, а лишь начиная с Myriapoda,

тогда

как у Рго-

tracheata имеются еще метанефридии.

Специальные

половые протоки развиваются вообще, лишь начи-

ная

с червей, но, в виде исключения, имеются уже у

Coeloplana

среди

гребневиков.

Сложные фасетированные глаза возникают среди Arthropoda

Tracheata, лишь начиная со

Scutigera

и Insecta.

Указанный ряд примеров, число которых можно было бы сильно

увеличить,.говорит о

двух

вещах. Во-первых высота организации от-

дельных систем органов прогрессирует у

одной

и

той же группы живот-

ных неодинаково быстро, т. е. по отношению к органам и их системам

460

Заключение

мы можем заметить ту же

черту,

которую Заварзин подчеркнул

для строения тканей. У одной и той же группы животных

могут

быть органы прогрессивного и пассивного, менее быстро усложняю-

щегося характера. Можно, например, считать, что у Brachiopoda

среди червей кровеносная система является крайне прогрессивной

и

обгоняет прочие системы в смысле сложности строения.

Во-вторых, отмеченное нами явление объясняет нам редкость

нахождения так называемых «переходных форм». Они и должны

быть редки, раз мы вообще наблюдаем многочисленные трансгрессии

между

соседними группами. Переходные формы

существуют

в зна-

чительном числе, но мы их не замечаем, ибо их переходный характер

сказывается на одной какой-нибудь системе органов. Так, Turbella-

ria

суть

переходные формы

между

Coelenterata и

Vermes

(по кишеч-

ной

системе) и т. п. Между тем, форм во

всех

смыслах

«переходных»,

вроде Protracheata, чрезвычайно мало, вследствие указанного нами

отсутствия параллельности в усложнении разных систем органов

у одной и той же группы животных. Ясно, что такие переходные

формы

могут

получаться лишь в исключительных

случаях.

2. Различные органы обладают разной пла-

стичностью и, вследствие этого, различной про-

спективной

потенцией к изменениям и адап-

тация

м. Имеются органы, которые утратили всякую способность

к

дальнейшим адаптациям, каковы, например, глаза. С

другой

сто-

роны,

имеются органы, обладающие громадным размахом адаптации.

Таковы конечности Arthropoda. Достаточно припомнить, что одна и

та же продольная серия по

существу

одинаковых и строго гомологич-

ных конечностей

дает

у членистоногого столь резко различные аппа-

раты, как органы осязания и обоняния (антенны), пережовывания

пищи

(ротовые органы), хождения, плавания, очистки тела от

грязи

(некоторые конечности Amphipoda и Stomatopoda), копуляции

и

т. д.

Особенно интересна многосторонность некоторых органов у таких

животных, где упомянутые органы

берут

на себя большую часть

различных физиологических функций организма,

тогда

как прочие

органы строго ограничиваются своей первоначальной функцией.

Укажем в особенности на следующие примеры. У Ctenophora не-

обычайной

пластичностью обладает общий ресничный покров. Бу-

дучи

недиференцированным у молодого животного, этот покров

прежде всего продуцирует специализованные органы движения —

гребные пластинки. Далее, за счет-слипшихся ресничек образуются

четыре эластических пружинки, или дужки, поддерживающих ста-

толит аборального органа чувств. Прозрачный купол, покрывающий

этот орган, состоит из венчика склонившихся над статолитом и склеи-

вшихся громадных ресниц. Наконец, у семейства Beroidae реснички,

расположенные вокруг рта, сливаются в венчик мощных, загнутых

внутрь плотных крючков, которые

служат

для удерживания во рту

добычи; таким образом, эти реснички функционируют в качестве

ротовых органов.