Ермолаева М.В. Психология развития

Подождите немного. Документ загружается.

бенка, концепция А. Валлона развивалась в направлении

преодоления биогенетического подхода к исследованию

психики ребенка. А. Валлон критиковал идею предопреде-

ленности развития со стороны наследственности, игнори-

рование зависимости онтогенетического развития от

форм и способов взаимоотношений ребенка с окружаю-

щим миром (прежде всего со взрослыми), от характера и

содержания его собственной деятельности.

Анализ биогенетических концепций детского развития

был неполным без подробной характеристики двух наибо-

лее ярких теорий, оказавших глубокое влияние на весь ход

развития возрастной психологии — теории психического

развития Ж. Пиаже и эпигенетической теории развития

личности Э. Эриксона.

3.1.1.1. Теория психического развития Ж. Пиаже

С точки зрения швейцарского психолога Ж. Пиаже,

интеллект, как и любая другая живая структура, не просто

реагирует на раздражитель, он растет, меняясь и адаптиру-

ясь к миру. Собственно, цель развития — это адаптация

к среде. Созданная им область знания правильно называ-

ется генетической эпистемологией, которая объединила

биологию с эпистемологией (областью философии, изуча-

ющей происхождение знания, механизмы и условия фор-

мирования понятий, познавательных операций и т. д.), ис-

следования Ж. Пиаже начались с его совместной работой

с Симоном и Бине по совершенствованию шкалы интел-

лекта. Анализируя результаты тестирования, Ж. Пиаже за-

интересовался закономерностями, обнаруженными им в не-

правильных ответах. Он предположил, что различия между

детьми и взрослыми не ограничиваются объемом знаний,

но объясняются различиями в способах познания [9].

Отказавшись от количественного (тестологического)

подхода к изучению интеллекта, Ж. Пиаже разработал ме-

тодику клинического интервью, когда ребенок должен от-

вечать на вопросы или манипулировать стимульным мате-

60

риалом. Такой подход позволял не тол ько выявить знания,

накопленные ребенком, но и открывать внутренние про-

цессы — процессы мышления — в ходе ответов. Результаты

этих интервью привели Ж. Пиаже к выводу, что для описа-

ния развития интегрированных процессов мышления у де-

тей можно использовать логические модели. Для иллюст-

рации своей теории Ж. Пиаже придумал знаменитый экс-

перимент для обозначения сознавания ребенком того, что

физические вещества (объем, масса, количество) остаются

постоянными, несмотря на изменения его формы или внеш-

него вида. Пиаже на глазах у ребенка переливал жидкость

из одного стакана (широкого и низкого) в другой (высокий

и узкий). Затем он спрашивал, сколько жидкости в высо-

ком стакане. Большинство детей в возрасте 6—7 лет и стар-

ше отвечали, что количество жидкости осталось тем же, но

дети до 6 лет утверждали, что в высоком стакане жидкости

стало больше [9].

Пиаже заключил, что до достижения определенной

стадии развития дети формируют свои суждения, опира-

ясь в большей степени на перцептивные, чем на логиче-

ские, процессы. Другими словами, они верят своим гла-

зам. Младшие дети видят, что уровень жидкости выше

в высоком стакане, и потому считают, что там жидкости

больше. С другой стороны, дети шести лет и старше отве-

чают на поставленный Пиаже вопрос, едва взглянув на

стаканы. Они и так знают, что количество жидкости оста-

ется одинаковым, независимо от размера или формы ста-

кана, в который она налита. Когда дети демонстрируют та-

кую способность, психологи говорят, что им доступно по-

нятие сохранения. Эти дети не основываются в своих

суждениях исключительно на восприятии, но используют

логику. Их знание исходит настолько же изнутри, наско-

лько и из внешних источников [9].

По мнению Пиаже, интеллект не является ни чистой

грифельной доской, на которой могут быть записаны зна-

ния, ни зеркалом, отражающим воспринимаемый мир. Если

61

получаемые человеком сведения, перцептивные образы

или субъективные переживания соответствуют структуре

его интеллекта, то эти сведения, образы и переживания

«понимаются», или, на языке Пиаже, ассимилируются.

Если же информация не соответствует структуре интел-

лекта, он отвергает ее (а в случае, когда его структура готова

к изменению, она приспосабливается к новой информа-

ции). В терминологии Пиаже ассимиляция

1

— это интерп-

ретация нового опыта исходя из существующих менталь-

ных структур без какого-либо их изменения. С другой сто-

роны, аккомодация

2

— это изменение существующих

ментальных структур в целях объединения старого и ново-

го опыта.

Таким образом, по мнению Пиаже, внешний мир в ходе

онтогенетического развития начинает выступать перед ре-

бенком в форме объектов не сразу, а в результате активно-

го взаимодействия с ним. В ходе все более полного и глубо-

кого взаимодействия субъекта и объекта происходит, как

считал автор, их взаимное обогащение: в объекте выделя-

ются все новые и новые стороны, характеристики, а у

субъекта формируются все более адекватные, тонкие и

сложные способы воздействия на мир с целью его позна-

ния и достижения сознательно поставленных целей [12].

Интеллект всегда стремится к установлению равнове-

сия между ассимиляцией и аккомодацией, т. е. к наилуч-

шей адаптации к окружающей среде, которая проявляется

в устранении несоответствия между реальностью и ее ото-

бражением, созданным в уме. Равновесие, однако, не сле-

дует понимать как состояние покоя. Оно есть состояние

непрерывной активности, в ходе которой организм ком-

пенсирует или нивелирует как реальные, так и ожидаемые

1

Ассимиляция — в теории Пиаже — это процесс включения новой инфор-

мации в качестве составной части в уже существующие у индивида схе-

мы.

2

Аккомодация — термин Пиаже для обозначения акта изменения наших

мыслительных процессов, когда новый объект или идея не укладывают-

ся в наши понятия.

62

воздействия, выводящие систему из состояния равнове-

сия. Это означает, что компенсация может представлять

собой либо исправление дефекта, либо подготовку к воз-

действию, которое может к такому дефекту привести, если

ничего не предпринимать [12].

По Ж. Пиаже, процесс уравновешивания (достижения

равновесия между средой и внутренними структурами) ле-

жит в основе человеческой и, фактически, любой биологи-

ческой адаптации. Для Пиаже развитие интеллекта явля-

ется просто важным примером биологической адаптации.

Он считал, что эти инвариантные функции адаптации, т. е.

ассимиляция и аккомодация,' образуют основу человече-

ской интеллектуальной адаптации к внешней среде и по-

зволяют выжить человеку как виду. Описание механизма

уравновешивания у человека Ж. Пиаже осуществил в тер-

минах ментальных структур [9].

Для обозначения ментальных структур Пиаже исполь-

зовал термин схема. Схемы — это способы обработки ин-

формации, меняющиеся по мере того, как человек растет и

получает больше знаний. Существуют два типа схем: сен-

сомоторные схемы, или действия, и когнитивные схемы,

которые больше напоминают понятия. Мы перестраиваем

наши схемы для приспособления (аккомодации) к новой

информации и одновременно интегрируем (ассимилиру-

ем) новые знания в старые схемы [9].

Определив основные рабочие понятия Ж. Пиаже, пе-

рейдем к описанию двух основных его открытий — стадий

развития интеллекта и эгоцентризма детского мышления.

Стадии развития интеллекта, по Ж. Пиаже

По мнению Пиаже, процесс развития интеллекта про-

исходит следующим образом: схемы организуются в опе-

рации, различные сочетания которых соответствуют каче-

ственно различным стадиям когнитивного роста. По мере

своего развития люди используют все более сложные схе-

63

мы для организации информации и понимания внешнего

мира.

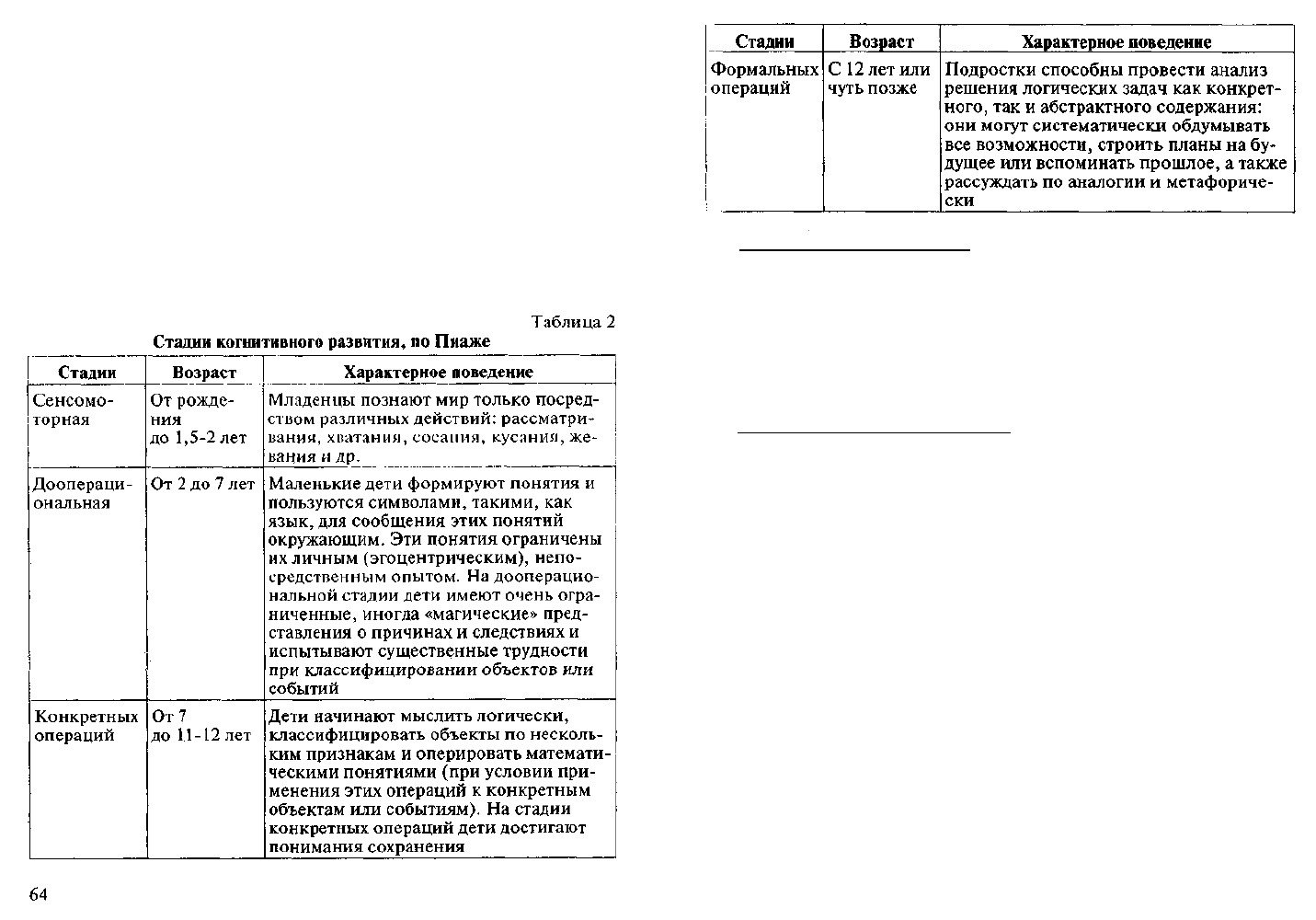

Согласно Пиаже, в этом развитии можно выделить че-

тыре дискретных, качественно различных стадии, или пе-

риода. Он дал этим периодам следующие названия: сенсо-

моторная стадия (от рождения до 1,5—2 лет), дооперацио-

нальная стадия (от 2 до 7 лет — иногда ее рассматривают

как первую фазу стадии конкретных операций), стадия

конкретных операций (от 7 до 12 лет) и стадия формаль-

ных операций (начинающаяся в возрасте 12 лет и старше).

Краткая характеристика этих стадий дана в табл. 2 (табли-

ца дана по [9]).

Сенсомоторная стадия (с рождения до 2 лет) - здесь

адаптация осуществляется в форме развернутых и после-

довательных материальных действий ребенка. Младенцы

используют схемы действия: рассматривание, хватание и

т.п.— для ознакомления с окружающим миром. Сенсомо-

горной эта стадия называется потому, что при уравнове-

шивании интеллект младенца опирается на данные орга-

нов чувств и телесные движения [12].

Дооперациональная стадия (от 2 до 7 лет) — по Ж. Пиа-

же, она начинается в то время, когда дети начинают гово-

рить и пользоваться языком и другими символическими

средствами (имитация, игра). На этой стадии мышление

ребенка имеет тенденцию к чрезмерной конкретности, не-

обратимости, эгоцентризму, им трудно классифицировать

объекты.

В течение дооперациональной стадии дети познают

мир в основном через свои собственные действия. Они не

выдвигают широких общих теорий о домах из кубиков, ба-

бушках или собаках, а пользуются своим повседневным

опытом для построения конкретных знаний. На доопера-

циональной стадии дети не делают обобщений о целом

классе объектов, не могут они и продумать последствия

конкретной цепи событий. Кроме того, они не понимают

отличия между символом и обозначаемым им объектом.

В начале этой стадии дети настолько серьезно относятся

к названиям, что не могут отделить их буквальное значе-

ние от вещей, которые они представляют. К концу стадии

благодаря повторению в различных ситуациях внешние

65

5. Заказ №3641.

предметные действия схематизируются и с помощью сим-

волических средств переносятся во внутренний план.

К концу этого периода дети узнают, что слова языка явля-

ются условными знаками и что одно слово может обозна-

чать не только один, но и несколько объектов [9].

Стадия конкретных операция (от 7 до 11 лет) - здесь де-

ти начинают использовать в мышлении логику. Они могут

классифицировать предметы и иметь дело с иерархиче-

ской классификацией, способны оперировать математи-

ческими понятиями и осмыслить закон сохранения. На-

пример, на дооперациональной стадии ребенку трудно по-

нять, что данное животное может одновременно являться

и «собакой», и «терьером». Он способен одновременно

иметь дело только с одним классом. Но семилетние дети

понимают, что терьеры — это подгруппа внутри более ши-

рокой группы — собак. Они могут видеть также и другие

подгруппы, например подгруппу «маленьких собак», та-

ких, как терьеры и пудели, и подгруппу «больших собак»,

таких, как золотые ретриверы и сенбернары. Размышляя

таким образом, они демонстрируют понимание иерархии

классов. На стадии конкретных операций дети овладевают

логическими операциями такого типа, и их мышление ста-

новится все более похожим на мышление взрослых [8].

Когда ребенок делает вывод о неизменности количества

некоторого множества предметов, несмотря на произве-

денные изменения в их пространственном расположении,

то считается, что его рассуждения основаны на понима-

нии возможности вновь возвратиться к исходному распо-

ложению предметов просто за счет обращения движений,

которые привели к данному изменению. Следовательно,

его мышление обратимо [12].

Считается, что умственная гибкость такого рода тесно

связана с возрастанием способности к «децентрации» и

что она зависит от сформированности операциональных

структур. Что же собой представляют эти структуры? Сло-

66

ко «операция» в теории Ж. Пиаже имеет точный смысл.

Чтобы понять его, необходимо усвоить три вещи [12].

Первая. Операции — это действия. Правда, они не яв-

ляются физическими манипуляциями, поскольку осуще-

ствляются только в уме. Тем не менее это действия и их ис-

точник — физические действия сенсомоторного периода.

Вторая. Действия, от которых ведут свое происхожде-

ние операции, не любые физические действия, скорее это

действия типа комбинирования, упорядочения, разделе-

ния и перестановки предметов, т. е. они есть действия

весьма общего характера.

Третья. Операция не может существовать сама по себе, но

только внутри упорядоченной системы операций. А упо-

рядоченность, организация системы всегда имеют форму

«группы» или «группировки».

Однако новые символические действия все еще тесно

связаны с конкретными предметами, с которыми выпол-

нялись исходные физические действия: ребенок в основ-

ном думает о действии с физическими объектами, об их

упорядочивании, классификации и т. д. Отсюда и назва-

ние — период конкретных операций [12].

Когда Пиаже сравнивает сенсомоторный интеллект с

интеллектом периода конкретных операций, то говорит о

грех основных направлениях, по которым последний об-

наруживает превосходство по сравнению с первым.

Первое. Сенсомоторный интеллект более статичен, ме-

нее подвижен. Он рассматривает вещи одну вслед за дру-

гой, не связывая их в единую картину.

Второе. Сенсомоторный интеллект нацелен только на

практический успех. При операциональном мышлении

гораздо больший интерес вызывают объяснение и пони-

мание. Это изменение связано с развитием сознания, что и

приводит к лучшему пониманию способов достижения

целей.

Третье. Поскольку сенсомоторный интеллект ограни-

чен реальными действиями,~выполняемыми с реальными

67

предметами, он ограничен узкими пространственно-вре-

менными рамками. Символические действия имеют более

широкую сферу приложения [ 12].

Стадия формальных операций (от 12 лет) характеризу-

ется способностью оперировать абстрактными понятия-

ми. На этом этапе подростки могут исследовать все логи-

ческие варианты решения задачи, воображать вещи, про-

тиворечащие фактам, реалистически мыслить о будущем,

формировать идеалы и понимать смысл метафор, недо-

ступный детям младшего возраста. Для формально-опера-

ционального мышления больше не требуется связь с физи-

ческими объектами или фактическими событиями. Оно

позволяет подросткам впервые задать себе вопрос: «А что

будет, если..?» («А что, если бы я сказал это тому челове-

ку?»). Оно позволяет им «проникать в мысли» других лю-

дей и принимать в расчет их роли и идеалы [9].

Можно ли ускорить смену стадий развития и, напри-

мер, научить способного пятилетнего ребенка конкрет-

ным операциям? Пиаже назвал этот вопрос «американ-

ским», потому что его задавали всякий раз, когда он посе-

щал Соединенные Штаты. Он отвечал, что, если бы даже

это было возможно, в конечном счете ценность такого

ускорения развития весьма сомнительна. Он подчеркивал,

что важно не ускорить смену стадий, а предоставить каж-

дому ребенку достаточное количество учебных материа-

лов, соответствующих каждой стадии его роста, чтобы ни

одна область интеллекта не осталась недоразвитой [9].

В своих трудах Ж. Пиаже часто анализировал отношение

между «развитием» и «научением». «Научение» для него

ни в коем случае не синонимично «развитию». Скорее он

склонен приравнять «научение» к овладению знанием, по-

ступающим из некоторого внешнего источника, т. е. он

противопоставляет его овладеванию, являющемуся след-

ствием собственной активности человека. Таким образом,

если ребенок оказывается способным запомнить правиль-

ный ответ, или потому, что тот был ему сообщен, или пото-

68

му, что он получил вознаграждение, сам угадав этот ответ,

то, несомненно, он научается. Но Пиаже убежден, что

в этом случае не происходит никакого фундаментального

развития, поскольку последнее осуществляется благодаря

активному конструированию и саморегуляции [12].

Ж. Пиаже утверждал, что не существует разрывов в пе-

реходе от простейших типов адаптивного поведения к

наиболее высокоразвитым формам интеллекта. Одно вы-

растает из другого. Поэтому даже в случае, когда интеллект

развит настолько, что оказывается способным к использо-

ванию крайне абстрактных знаний, истоки этого знания

следует искать в действии.

Пиаже многократно повторял: знание не приходит

к нам извне «в готовом виде». Оно не есть «копия» реаль-

ности, ведь дело здесь не только в получении впечатлений,

как если бы наш мозг был фотопластинкой. Знание также

не есть нечто такое, что мы получаем при рождении. Мы

должны построить его. И мы в течение многих лет медлен-

но делаем это [12].

Открытие эгоцентризма

детского мышления Ж. Пиаже

Общая задача, стоящая перед Пиаже, была направлена

на раскрытие психологических механизмов целостных ло-

гических структур, но сначала он выделил и исследовал

более частную проблему — изучил скрытые умственные

тенденции, придающие качественное своеобразие детско-

му мышлению, и наметил механизмы их возникновения и

смены [11].

Рассмотрим факты, установленные Пиаже с помощью

клинического метода в его ранних исследованиях содер-

жания и формы детской мысли. Важнейшие из них: откры-

тие эгоцентрического характера детской речи, качествен-

ных особенностей детской логики, своеобразных по свое-

му содержанию представлений ребенка о мире. Однако

основное достижение Пиаже — открытие эгоцентризма

69

ребенка. Эгоцентризм — это центральная особенность

мышления, скрытая умственная позиция. Своеобразие

детской логики, детской речи, детских представлений

о мире лишь следствие этой эгоцентрической умственной

позиции [11].

В исследованиях детских представлений о мире и физи-

ческой причинности Пиаже показал, что ребенок на опреде-

ленной ступени развития в большинстве случаев рассматри-

вает предметы такими, какими их дает непосредственное

восприятие, т. е. он не видит вещи в их внутренних отно-

шениях. Ребенок думает, например, что луна следует за

ним во время его прогулок, останавливается, когда он

останавливается, бежит за ним, когда он убегает. Пиаже

назвал это явление «реализмом». Именно такой реализм и

мешает ребенку рассматривать вещи независимо от субъ-

екта, в их внутренней взаимосвязи. Свое мгновенное вос-

приятие ребенок считает абсолютно истинным. Это про-

исходит потому, что дети не отделяют своего Я от окружа-

ющего мира, от вещей [11].

Пиаже подчеркивает, что эту «реалистическую» пози-

цию ребенка по отношению к вещам нужно отличать от

объективной. Основное условие объективности, по его

мнению, полное осознание бесчисленных вторжений Я

в каждодневную мысль, осознание многих иллюзий, воз-

никающих в результате этого вторжения (иллюзии чувства,

языка, точки зрения, ценности и т. д.). По своему содержа-

нию детская мысль, сначала полностью не отделяющая

субъект от объекта и потому «реалистическая», развивает-

ся по направлению к объективности, реципрокности и ре-

лятивности. Пиаже считал, что постепенная диссоциация,

разделение субъекта и объекта осуществляется вследствие

преодоления ребенком собственного эгоцентризма [11].

Итак, первое направление децентрации детской мыс-

ли — от «реализма» к объективности.

Сначала, на ранних ступенях развития, каждое пред-

ставление о мире для ребенка истинно; для него мысль и

70

пещь почти не различаются. У ребенка знаки начинают

свое существование, будучи первоначально частью вещей.

Постепенно, благодаря деятельности интеллекта, они от-

деляются от них. Тогда он начинает рассматривать свое

представление о вещах как относительное для данной точ-

ки зрения. Детские представления развиваются от реализ-

ма к объективности, проходя ряд этапов: партиципации

(сопричастия), анимизма (всеобщего одушевления), арти-

фикализма (понимание природных явлений по аналогии

с деятельностью человека), на которых эгоцентрические

отношения между Я и миром постепенно редуцируются.

Шаг за шагом в процессе развития ребенок начинает зани-

мать позицию, позволяющую ему отличить то, что исходит

от субъекта, и видеть отражение внешней реальности

в субъективных представлениях. Субъект, который игно-

рирует свое Я, считает Пиаже, неизбежно вкладывает в ве-

щи свои предрассудки, непосредственные суждения и да-

же восприятия. Объективный интеллект, ум, осознающий

субъективное Я, позволяет субъекту отличать факт от ин-

терпретации. Только путем постепенной дифференциа-

ции внутренний мир выделяется и противопоставляется

внешнему. Дифференциация зависит от того, насколько

ребенок осознал свое собственное положение среди ве-

щей [11].

Пиаже считал, что параллельно эволюции детских

представлений о мире, направленной от реализма к объек-

тивности, идет развитие детских идей от абсолютности

(«реализма») к реципрокности (взаимности). Реципрок-

ность появляется тогда, когда ребенок открывает точки

зрения других людей, когда он приписывает им то же зна-

чение, что и своей собственной, когда между этими точка-

ми зрения устанавливается соответствие. С этого момента

он начинает видеть реальность уже не только как непо-

средственно ему самому данную, но и как бы установлен-

ную, благодаря координации всех точек зрения, взятых

вместе. В этот период осуществляется важнейший шаг в

71

развитии детского мышления, т. к., по мнению Пиаже,

представления об объективной реальности — это то, наи-

более общее, что есть в разных точках зрения, в чем разные

умы согласны между собой [11].

В экспериментальных исследованиях Пиаже показал,

что на ранних стадиях интеллектуального развития объек-

ты представляются для ребенка тяжелыми или легкими,

согласно непосредственному восприятию. Большие вещи

ребенок считает всегда тяжелыми, маленькие — всегда

легкими. Для ребенка эти и многие другие представления

абсолютны, пока непосредственное восприятие кажется

единственно возможным. Появление других представле-

ний о вещах, как, например, в эксперименте с плаванием

тел: камешек — легкий для ребенка, но тяжелый для во-

ды, — означает, что детские представления начинают те-

рять свое абсолютное значение и становятся относитель-

ными [11].

Отсутствие понимания принципа сохранения количе-

ства вещества при изменении формы предмета еще раз

подтверждает, что ребенок сначала может рассуждать

лишь на основе «абсолютных» представлений. Для него

два равных по весу шарика из пластилина перестают быть

равными, как только один из них принимает другую фор-

му, например, чашки. Уже в ранних работах этот феномен

Пиаже рассматривал как общую черту детской логики.

В последующих исследованиях он использовал появление

у ребенка понимания принципа сохранения в качестве

критерия возникновения логических операций и посвятил

его генезису эксперименты, связанные с формированием

понятий о числе, движении, скорости, пространстве, о ко-

личестве и др.

Мысль ребенка развивается еще и в третьем направле-

нии — от реализма к релятивизму. Вначале дети верят в су-

ществование абсолютных субстанций и абсолютных ка-

честв. Позднее они открывают, что явления связаны между

собой и что наши оценки относительны. Мир независи-

72

мых и спонтанных субстанций уступает место миру отно-

шений. Сначала ребенок считает, скажем, что в каждом

движущемся предмете есть специальный мотор, который

выполняет главную роль при движении объекта. В даль-

нейшем он рассматривает перемещение отдельного тела

как функцию от действий внешних тел. Так, движение об-

лаков ребенок уже начинает объяснять иначе, например,

действием ветра. Слова «легкий» и «тяжелый» также теря-

ют свое абсолютное значение, которое они имели на про-

тяжении ранних стадий, и приобретают относительное зна-

чение в зависимости от избранных единиц измерения [ 11 ].

Наряду с качественным своеобразием содержани^дет-

ской мысли, эгоцентризм обусловливает такие особенно-

сти детской логики, как синкретизм (тенденцию связы-

вать все со всем), соположение (отсутствие связи между

суждениями), трансдукцию (переход от частного к частно-

му, минуя общее), нечувствительность к противоречию и др.

Феномены, открытые Пиаже, разумеется, не исчерпы-

вают всего содержания детского мышления. Значение экс-

периментальных фактов, полученных в исследованиях

Пиаже, состоит в том, что благодаря им открывается оста-

вавшееся долгое время малоизвестным и непризнанным

важнейшее психологическое явление — умственная пози-

ция ребенка, определяющая его отношение к действитель-

ности [11].

Эгоцентризм показывает, что внешний мир не действует

непосредственно на ум субъекта, а наши знания о мире — это

не простой отпечаток внешних событий. Идеи субъекта от-

части представляют собой продукт его собственной актив-

ности. Они меняются и даже искажаются в зависимости от

господствующей умственной позиции [11].

По мнению Пиаже, эгоцентризм — следствие внешних

обстоятельств жизни субъекта. Однако отсутствие зна-

ний — это лишь второстепенный фактор в образовании

детского эгоцентризма. Главное — это спонтанная пози-

ция субъекта, в соответствии с которой он относится

73

к объекту непосредственно, не учитывая себя в качестве

мыслящего существа, не осознавая субъективности своей

собственной точки зрения.

Пиаже подчеркивал, что снижение эгоцентризма объ-

ясняется не добавлением знания, а трансформацией ис-

ходной позиции, когда субъект соотносит свою исходную

точку зрения с другими возможными. Освободиться в ка-

ком-то отношении от эгоцентризма и его следствий — зна-

чит в этом отношении децентрироваться, а не только при-

обрести новые знания о вещах и социальной группе. По

словам Пиаже, освободиться от эгоцентризма — значит

осознать то, что было воспринято субъективно, найти свое

место в системе возможных точек зрения, установить меж-

ду вещами, личностями и собственным Я систему общих и

взаимных отношений [11].

Вслед за открытием эгоцентризма детского мышления

Ж. Пиаже описал феномен эгоцентрической речи. Рас-

крывая сущность этого феномена, важно помнить, что для

Ж. Пиаже язык не формирует мышление, а лишь отражает

его. Пиаже видит в нем только проявление того, что он на-

зывал «общей символической функцией» [12] (для сравне-

ния вспомним высказывание Л. С. Выготского по поводу

того, что мышление не «отражается», но «совершается»

вслове [5]).

Пиаже считал, что детская речь эгоцентрична прежде

всего потому, что ребенок говорит лишь «со своей точки

зрения» и, самое главное, он не пытается стать на точку

зрения собеседника. Для него любой встречный — собе-

седник. Ребенку важна лишь видимость интереса, хотя

у него, вероятно, есть иллюзия, что его слышат и понима-

ют. Он не испытывает желания воздействовать на собесед-

ника и действительно сообщить ему что-либо. Эгоцентри-

ческая речь, выражающая «логику чувств» и адресованная

ребенком самому себе, по мнению Ж. Пиаже, постепенно

отомрет, уступив место речи, адресованной другим и вы-

полняющей коммуникативную функцию.

74

Учение Ж. Пиаже встретило критику со стороны

Л. С. Выготского. Им было, в частности, показано, что

эгоцентрическая речь выступает одним из этапов форми-

рования мышления и речи. То есть в ходе психического

развития эгоцентрическая речь не исчезает, а превращает-

ся во внутреннюю речь. Эгоцентризм, согласно Л. С. Вы-

готскому, не является изначально предопределенным со-

стоянием, а лишь характеризует особенности одного из

этапов развития высших психических функций [5].

3.1.1.2. Эпигенетическая теория

развития личности Э. Эриксона

Теория Э. Эриксона возникла из практики психоана-

лиза. Однако, в отличие от теории 3. Фрейда, его модель

развития является психосоциальной, а не психосексуаль-

ной. Тем самым акцентировались воздействия культуры и

общества на развитие, а не влияние удовольствия, получа-

емого от стимуляции эрогенных зон. По его мнению,

основы человеческого Я коренятся в социальной органи-

зации общества [17].

Э. Эриксон впервые использовал психоисторический

метод (применение психоанализа к истории), что требова-

ло от него равного внимания как к психологии индивида,

так и к характеру общества, в котором живет человек [11].

По мнению Э. Эриксона, каждой стадии развития отве-

чают свои, присущие данному обществу ожидания, кото-

рые индивид может оправдать или не оправдать, и тогда он

либо включается в обществ©, либо отвергается им. Эти со-

ображения Э. Эриксона легли в основу двух наиболее важ-

ных понятий его концепции — «групповой идентичности»

и «эгоидентичности». Групповая идентичность формиру-

ется благодаря тому, что с первого дня жизни воспитание

ребенка ориентировано на включение его в данную социа-

льную группу — на выработку присущего данной группе

мироощущения. Эгоидентичность формируется параллель-

но с групповой идентичностью и создает у субъекта чувст-

75

(•устойчивости и непрерывности своего Я, несмотря на

те изменения, которые происходят с человеком в процессе

его роста и развития [11].

Формирование эгоидентичности или, иначе говоря,

целостности личности, продолжается на протяжении всей

жизни человека и проходит ряд стадий. Для каждой стадии

жизненного цикла характерна специфическая задача, ко-

торая выдвигается обществом. Общество определяет так-

же содержание развития на разных этапах жизненного

цикла. Однако решение задачи, согласно Э. Эриксону, за-

висит как от уже достигнутого уровня психомоторного

развития индивида, так и от общей духовной атмосферы

общества, в котором этот индивид живет [11].

Задача младенческого возраста — формирование базо-

вого доверия к миру, преодоление чувства разобщенности

и отчуждения. Задача раннего возраста — борьба против

чувства стыда и сильного сомнения в своих действиях за

собственную независимость и самостоятельность. Задача

игрового возраста — развитие активной инициативы и в то

же время переживание чувства вины и моральной ответст-

венности за свои желания. В период обучения в школе

встает новая задача — формирование трудолюбия и умения

обращаться с орудиями труда, чему противостоит осозна-

ние собственной неумелости и бесполезности. В подрост-

ковом и раннем юношеском возрасте появляется задача

первого цельного осознания себя и своего места в мире;

отрицательный полюс в решении этой задачи — неуверен-

ность в понимании собственного Я («диффузия идентич-

ности»). Задача конца юности и начала зрелости — поиск

спутника жизни и установление близких дружеских свя-

зей, преодолевающих чувство одиночества. Задача зрелого

периода — борьба творческих сил человека против косно-

сти и застоя. Период старости характеризуется становле-

нием окончательного цельного представления о себе,

своем жизненном пути в противовес возможному разоча-

рованию в жизни и нарастающему отчаянию [11].

76

Решение каждой из этих задач, по Э. Эриксону, сводит-

ся к установлению определенного динамического соотно-

шения между двумя крайними полюсами. Развитие лич-

ности — результат борьбы этих крайних возможностей,

которая не затухает при переходе на следующую стадию

развития. Эта борьба на новой стадии развития подавляет-

ся решением новой, более актуальной задачи, но незавер-

шенность дает о себе знать в периоды жизненных неудач.

Достигаемое на каждой стадии равновесие знаменует со-

бой приобретение новой формы эгоидентичности и от-

крывает возможность включения субъекта в более широ-

кое социальное окружение. При воспитании ребенка

нельзя забывать, что «негативные» чувства всегда сущест-

вуют и служат динамическими противочленами «позитив-

ных» чувств на протяжении всей жизни [11].

Переход от одной формы эгоидентичности к другой вы-

зывает кризисы идентичности. Кризисы, по Э. Эриксо-

ну, — это не болезнь личности, не проявление невротиче-

ского расстройства, а «поворотные пункты», «моменты

выбора между прогрессом и регрессом, интеграцией и за-

держкой».

В книге Э. Эриксона «Детство и общество» [17] пред-

ставлена его модель «восьми возрастов человека». По мне-

нию Эриксона, все люди в своем развитии проходят через

восемь кризисов, или конфликтов. Психосоциальная

адаптация, достигаемая человеком на каждой стадии раз-

вития, в более позднем возрасте может изменить свой ха-

рактер, иногда — коренным образом. Например, дети, ко-

торые в младенчестве были лишены любви и тепла, могут

стать нормальными взрослыми, если на более поздних ста-

диях им уделялось дополнительное внимание. Однако ха-

рактер психосоциальной адаптации к конфликтам играет

важную роль в развитии конкретного человека. Разреше-

ние этих конфликтов носит кумулятивный характер, и то,

каким образом человек приспосабливается к жизни на

77

каждой стадии развития, влияет на то, как он справляется

со следующим конфликтом [9].

Согласно теории Эриксона, специфические, связан-

ные с развитием конфликты становятся критическими

только в определенных точках жизненного цикла. На каж-

дой из восьми стадий развития личности одна из задач раз-

вития, или один из таких конфликтов, приобретает более

важное значение по сравнению с другими. Однако, не-

смотря на то, что каждый из конфликтов является крити-

ческим только на одной из стадий, он присутствует в тече-

ние всей жизни. Например, потребность в автономии осо-

бенно важна для детей в возрасте от 1 до 3 лет, но в течение

всей жизни люди должны постоянно проверять степень

своей самостоятельности, которую они могут проявить

всякий раз, вступая в новые отношения с другими людьми.

Приведенные ниже стадии развития представлены своими

полюсами. На самом деле никто не становится абсолютно

доверчивым или недоверчивым: фактически люди варьи-

руют степень доверия или недоверия на протяжении всей

жизни [9].

В результате борьбы положительных и отрицательных

тенденций в решении основных задач на протяжении эпи-

генеза формируются основные «добродетели личности» —

центральные новообразования возраста. Поскольку пози-

тивные качества противостоят негативным, то добродете-

ли личности имеют два полюса — позитивный (в случае ре-

шения главной социальной задачи возраста) и негативной

(в случае нерешенности этой задачи).

Так, базовая вера против базового недоверия рождает

НАДЕЖДУ — ОТДАЛЕНИЕ; автономность против стыда

и сомнения: ВОЛЮ — ИМПУЛЬСИВНОСТЬ; инициа-

тивность против вины: ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ —

АПАТИЮ; трудолюбие против чувства собственной не-

полноценности: КОМПЕТЕНТНОСТЬ - ИНЕРЦИЮ;

идентичность против диффузии идентичности: ВЕР-

НОСТЬ — ОТРЕЧЕНИЕ; близость против одиночества:

78

ЛЮБОВЬ — ЗАМКНУТОСТЬ; порождение против само-

поглощенности: ЗАБОТУ — ОТВЕРЖЕНИЕ; эгоинтегра-

ция против потери интереса к жизни: МУДРОСТЬ — ПРЕ-

ЗРЕНИЕ [11].

Этапы жизненного цикла и их характеристика, приве-

денная Э. Эриксоном, представленные в табл. 3 (таблица

дана по [9]).

1. Доверие или недоверие. Формирование этой первой

формы эгоидентичности, как и всех последующих, со-

провождается кризисом развития. Его показатели к кон-

цу первого года жизни: общее напряжение из-за проре-

зывания зубов, возросшее осознание себя как отдель-

ного индивида, ослабление диады «мать — ребенок» в

результате возвращения матери к профессиональным

занятиям и личным интересам. Этот кризис преодоле-

вается легче, если к концу первого года жизни соотно-

шение между базовым доверием ребенка к миру и базо-

вым недоверием складывается в пользу первого [11].

2. Автономия или стыд и сомнение. Начиная ходить, дети

открывают для себя возможности своего тела и способы

управления им. Они учатся есть и одеваться, пользо-

ваться туалетом и осваивают новые способы передви-

жения. Когда ребенку удается сделать что-либо само-

стоятельно, он обретает чувство самоконтроля и уве-

ренности в себе. Но если ребенок постоянно терпит

неудачи и его за это наказывают или называют неряш-

ливым, грязным, неспособным, плохим, он привыкает

испытывать стыд и сомнение в собственных силах [9].

3. Инициатива или чувство вины. Дети в возрасте 4—5 лет

переносят свою исследовательскую активность за пре-

делы собственного тела. Они узнают, как устроен мир и

как можно на него воздействовать. Мир для них состо-

ит как из реальных, так и из воображаемых людей и ве-

щей. Если их исследовательская деятельность в целом

79