Фролов В.Т. Руководство к лабораторным занятиям по петрографии осадочных пород

Подождите немного. Документ загружается.

ный, обломочный. Органогенные структуры, цельнораковин-

ные или детритовые (обломочные), по возможности опреде-

ляют и описывают подробнее (см,, табл. 24).

Следует иметь в виду, что структурные особенности кар-

бонатных пород лучше выявляются на выветрелой поверхно-

сти;

нередко известняки, на свежем изломе совершенно одно-

родные, на поверхности выветривания оказываются крупно-

обломочными. Мелко-микрозернистые и коллоидально-зер-

нистые породы макроскопически выглядят почти одинаково,

как афанитовые или пелитоморфные, что и следует отмечать

при описании их структуры. В пришлифовках, с помощью

лупы, при смачивании поверхности водой, керосином и дру-

гими жидкостями удается выявить в мелкозернистых поро-

дах органогенные, в частности мелкодетритовые, структуры и

другие особенности строения, например ихнитовые (илояд-

ные) текстуры. Этими способами удается детальнее изучить

и более крупные структуры.

Особенности структуры проявляются в изломе породы:

микрозернистые слабые имеют землистый излом и марают

руки (мел), а крепкие—фарфоровидный или раковистый;

средне-крупнозернистые имеют кристаллический сверкающий

излом, как и криноидные крепко сцементированные извест-

няки; когда же последние сцементированы слабо, излом про-

ходит по цементу, обходя членики криноидей — его называют

песчаниковидным, или зернистым. Все это свидетельствует о

необходимости описывать излом породы, в котором прояв-

ляется и ее крепость, отчасти текстура (например, микро-

слоистость в ступенчатом изломе).

Текстуры карбонатных пород, как и структуры, отличаются

большим разнообразием: широко распространены неслоистые

и слоистые породы, обладающие горизонтальной, реже волни-

стой и косой слоистостью. Нередки биогенные текстуры, в

частности ихнитовые (илоядные или текстуры ходов илое-

дов),

а также подводнооползневые; кроме того, обычны диа-

генетические и эпигенетические текстуры — замещения, раст-

ворения, стилолиты, сутуры и др. Изучают и описывают их

по общей схеме, Значительная растворимость карбонатов

позволяет, во-первых, для более детального изучения текстур

использовать выветрелые поверхности образцов, где они, как

и структуры, выявляются лучше; во-вторых, иногда протрав-

ливать образцы. Однако лучшие результаты дают крупные

пришлифовки, смачивание водой, керосином и т. д. Г. И. Бу-

шинскому (1954) пропитыванием писчего мела трансформа-

торным маслом удалось выявить большую роль в образова-

260

http://jurassic.ru/

нии текстуры породы разнообразных ходов илоедов, которые

пропускались при обычном визуальном изучении.

При изучении состава приходится решать три основных

вопроса: 1) является ли эта порода карбонатной; 2) каким

карбонатным минералом (или минералами) она сложена и

3) каков состав некарбонатных примесей, очень часто присут-

ствующих в породах. Для органогенных пород, кроме того,

приходится описывать состав раковинного материала, в ча-

стности соотношение между породообразующими скелетными

остатками.

• Карбонатную породу можно опутать с глинистыми, крем-

нистыми, фосфатными, сульфатными и, реже, обломочными

породами. Наиболее существенное отличие их — небольшая

твердость карбонатных минералов (все они легко царапают-

ся молотком или ножом), бурная реакция с НО известняков

и доломитов (в порошке). От глин отличаются также нераз-

мокаемостью в воде. Анкериты и особенно сидериты характе-

ризуются большим удельным весом, обычной ассоциацией с

гидроокислами железа, которые легко образуются за счет

окисления двувалентного карбонатного железа и окрашивают

породы в красноватые цвета.

Между собой карбонатные породы различаются неодина-

ковой интенсивностью реакции с НС1 и, отчасти, удельным

весом, а также окраской. Известняки вскипают от 10%-ной

(или 5%-ной) НС1 в куске бурно, доломиты—слабо и не

сразу (а в порошке — бурно), анкериты — сходно с доломи-

тами или несколько слабее; сидериты не вскипают и в порош-

ке.

Изучая карбонатные породы определенных отложений,

можно постепенно — по небольшим различиям в интенсивно-

сти реакции с НС1 — научиться различать не только основ-

ные типы карбонатных пород, но и их разновидности (напри-

мер,

в разной степени доломитизированные известняки). Для

этого полезно иметь типовые образцы, изученные другими

методами. При опробовании образцов кислотой необходимо

следить не только за интенсивностью реакции, но и за тем,

все ли участки вскипают одинаково: доломитовые зерна и

окремнелые участки реагируют слабо или совсем не взаимо-

действуют с кислотой.

Некарбонатная примесь более обильна в известняках, чем

в доломитах. Она бывает представлена песчано-алевритовым

обломочным материалом, глинистым веществом и различны-

ми аутигенными выделениями, из которых кремнистые мине-

ралы и глауконит наиболее значительны по общей массе и

устанавливаются сравнительно легко: по зеленому цвету —

9 Зак. 172

261

http://jurassic.ru/

глауконит, по значительной крепости, блеску, часто более

темному цвету — кремнистые участки. Обломочная примесь

при небольшом содержании выявляется труднее, поскольку

ее можно легко спутать с зернистым карбонатным веществом.

Обычно она все же видна в лупу и устанавливается также по

тому, что царапает стекло. Еще труднее выявляется глини-

стая примесь. Часто она проявляется в темно-серых окрасках

и мягкости породы, хотя известны светло-серые (мерге-

ля) и крепкие глинистые известняки. Кроме того, темный

цвет карбонатных пород обусловливается иногда органиче-

ской и марганцовистой примесью. Поэтому широкораспро-

страненный полевой способ определения глинистости — гряз-

ное пятно после действия соляной кислотой — иногда может

ввести в заблуждение, хотя в целом удобен. Для точной

оценки глинистого компонента необходимо получение нера-

створимого остатка и его анализ (см. стр. 298).

Основной состав карбонатной породы отмечается ее на-

званием — «известняк», «доломит» и т. д. Нередко вслед за

ним называется и примесь — «доломитизированный», «глини-

стый», «песчанистый». Менее существенную по содержанию

примесь лучше отмечать после описания цвета, излома, струк-

туры и перед характеристикой крепости и включений — кон-

креций, органических остатков, если последние не являются

породообразующими. Помимо единообразия описание долж-

но быть выразительным, что заставляет иногда несколько от-

ступать от единой строгой схемы.

Примеры описания даны ниже (стр. 286).

Изучение в шлифах

Изучение карбонатных пород в шлифах является, пожа-

луй, обязательным в большей степени, чем для других пород,

поскольку разнообразные структурные формы этих минера-

лов,

в особенности кальцита (органогенный, хемогенный, об-

ломочный) , могут быть установлены нередко только микро-

скопически. Возможность производить на открытых шлифах

микрохимические реакции, окрашивание и применение им-

мерсионного метода еще больше повышает значение этого

вида изучения.

Изучение и описание карбонатной породы в шлифах про-

изводят по общей схеме (гл. I, § 4), точнее, по схеме изуче-

ния глинистых и кремнистых пород (гл. III и IV, § 4). После

названия описывают цвет, особенности строения в крупном

плане (степень однородности), структуру, текстуру, состав,

262

http://jurassic.ru/

включения, пористость, вторичные изменения и прочие при-

знаки.

Карбонатная порода, особенно мелко- и микрозернистая,

в шлифе часто выглядит серой, что объясняется значительным

преломлением -карбонатных минералов. Темная тонкорассеян-

ная примесь усиливает серую окраску.

В шлифе выделяют все структурные разновидности карбо-

натных пород (стр.255), включая и самые тонкие—мелко-,

микро- и коллоидно- (или коллоидально-) зернистые, а также

шламовые и другие, которые макроскопически не различаются

и описываются как афанитовые или пелитоморфные. При са-

мых больших увеличениях (до 1000-кратных) становятся раз-

личными кокколиты, имеющие размер в десятитысячные доли

миллиметра — они нередко являются главной частью писчего

мела и мергелей.

Изучение структуры тесно переплетается с изучением

состава карбонатных пород и их не всегда легко разделить.

Так, определяя и описывая раковинный материал, мы уста-

навливаем не только структуру породы, но и ее состав как

в широком (литологическом), так и в узком (минералогиче-

ском) смысле. Однако все же можно наметить некоторую

последовательность при описании структуры и состава.

Почти каждый известняк, как и песчаник, состоит из двух

частей — «зерен» (раковин, оолитов, комков и т. д.) и основ-

ной массы, являющейся как бы их цементом. Необходимо

сначала отметить эту особенность, установить содержание

каждой части и затем описать раздельно, начиная с преобла-

дающей, отмечая одновременно и структуру и состав. При

описании органогенных компонентов следует отмечать их

содержание в породе, степень сохранности (хорошая, грану-

лированы, перекристаллизованы и т. д.), размер, характер

остатков (обломки или целые раковины, окатанность), орга-

ногенную форму, минералогический состав и внутреннюю

структуру, по которым определятся систематическое поло-

жение органических остатков.

Определение может быть самым общим в пределах типа

и класса или, если есть возможность, более конкретным, до

отряда или семейства. Нередко, однако, приходится давать

условные определения или оставлять без названия те или

иные остатки организмов. В этом случае они должны быть

особенно тщательно описаны и зарисованы, чтобы можно

было потом их определить.

При описании оолитов помимо содержания, размера, фор-

мы отмечают их строение и состав: наличие центрального

9*

263

http://jurassic.ru/

зародышевого зерна, его состав, толщина оолитовой части,

ее состав, текстура (концентричность, количество и толщина

оболочек), структура (зернистая, радиально-лучистая, обыч-

но развивающаяся по зернистой). Необходимо отмечать слу-

чаи раскалывания, окатанность и корродированность оолитов,

замещение их другим веществом. Иногда в одном оолите

оболочки различаются по составу, примесям, что также не

должно ускользать от внимания.

Описание комков, псевдоолитов, сгустков, обломочных

карбонатных зерен производят по этой же схеме. Необходимо

обращать внимание на их однородность по размеру, форме,

структуре, составу и т. д. и стремиться найти признаки, ука-

зывающие на их происхождение (остатки организмов, ко-

пролиты, оолиты, обломки и т. д.).

Описание основной массы заключается в характеристике

ее структуры и состава: размера зерен, степени равно- или

разнозернистости, формы зерен, минералогического состава с

характеристикой каждого минерала (содержание, форма,

размер, диагностические признаки, стадия выделения).

Вместе с карбонатными минералами описывают глини-

стую примесь. Следует иметь в виду, что ее прежде всего

трудно увидеть: более рельефные карбонатные зерна, имею-

щие яркие цвета интерференции, сильно маскируют глини-

стые минералы, отличающиеся более низким преломлением

и неяркими цветами интерференции. Поэтому глинистая

примесь при содержании до 20—25% в шлифе практически

не бывает заметна.

Глинистое вещество лучше обнаруживается в тонких уча-

стках шлифа, особенно по его краю, где реже мозаика кар-

бонатных зерен. Между этими изометричными зернами ста-

новятся видными как в проходящем свете, так и в скрещенных

николях удлиненные глинистые чешуйки. Косвенные призна-

ки глинистой примеси — мутный серый цвет породы и микро-

зернистость. Однако эти признаки могут ввести в заблужде-

ние—

так же выглядят и некоторые чистые микрозернистые

известняки (например, мел). Более надежный косвенный

признак — микрослоистость, обусловливающаяся неодинако-

вым содержанием глинистого вещества.

Песчано-алевритовый материал лучше описать отдельно.

Его диагностика обычно не представляет трудности. Следует

только иметь в виду, что из-за частой корродированности

карбонатным веществом обломочные зерна, особенно кварц,

можно принять за аутигенные.

Аутигенные минералы, наиболее частые из которых кварц,

264

http://jurassic.ru/

халцедон, глауконит, фосфаты, ширит, гипс, барит, реже —

полевые шпаты, цеолиты, обычно хорошо узнаются. Помимо

обычных признаков важно выяснить соотношение их с ос-

новными минералами, форму (выполнение пустот, замещение

и т. д.) и последовательность .выделения.

Диагностика карбонатных минералов представляет изве-

стные трудности из-за большого сходства кристаллографиче-

ских и оптических свойств и широко развитого изоморфизма.

Главные карбонатные минералы — группа кальцита (каль-

цит, магнезит, сидерит, доломит, анкерит и др.) •—кристалли-

зуются в тригональной сингонии, имеют совершенную спай-

ность по ромбоэдру, мало различающуюся по углу (не боль-

ше

1—2°),

оптически одноосны, отрицательны и обладают

сильным двупреломлением, характеризуясь практически оди-

наковой, перламутровой или белой (розовой) высшего поряд-

ка интерференционной окраской и ясным псевдоплеохроизмом

в проходящем свете (благодаря изменению рельефа при

вращении столика зерна как бы плеохроируют в серых то-

нах— от бесцветного до серого). Близость ионных радиусов

катионов приводит к широкому развитию их изоморфных

взаимных замещений и, следовательно, к постепенному

изменению не только химического состава, но й оптических

свойств, что тоже затрудняет их разделение.

Из другой группы ,карбонатов •—группы арагонита, — кри-

сталлизующихся в ромбической сингонии и являющихся дву-

осными с небольшим углом оптических осей (практически

одноосными), только арагонит принимает заметное участие

в составе карбонатных пород. Их оптические свойства (отри-

цательный знак и очень сильное двупреломление) того же

порядка, что и в группе кальцита. Кристаллографически они

псевдогексагональны, т. е. близки к минералам группы каль-

цита.

Все это свидетельствует о том, что определение карбонат-

ных минералов не может основываться на одном методе, а

является комплексным; помимо изучения в образце и в шли-

фах большое значение имеет иммерсионный метод, химиче-

ский и термический анализы, а также методы окрашивания.

Остановимся прежде всего на возможностях определения

карбонатных минералов в шлифах. Они основываются прежде

всего на различиях в кристаллизационной силе карбонатных

минералов, а также, отчасти, на различиях цвета, показате-

лей преломления и двупреломления и у арагонита — на его

двуосности и субпризматичности- Кристаллизационная сила

наименьшая у кальцита, значительно больше у доломита и

265

http://jurassic.ru/

максимальна у сидерита. В соответствии с этим возрастает

степень идиоморфизма и уменьшается размер зерен и раз-

нозернистость структуры.

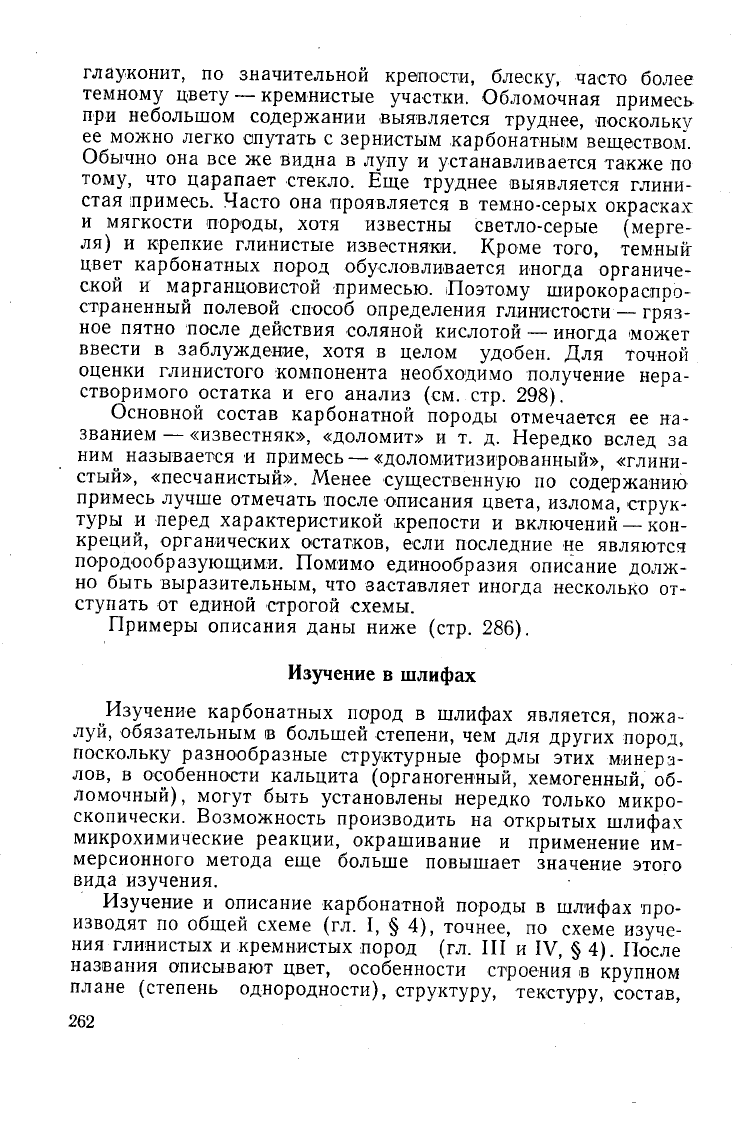

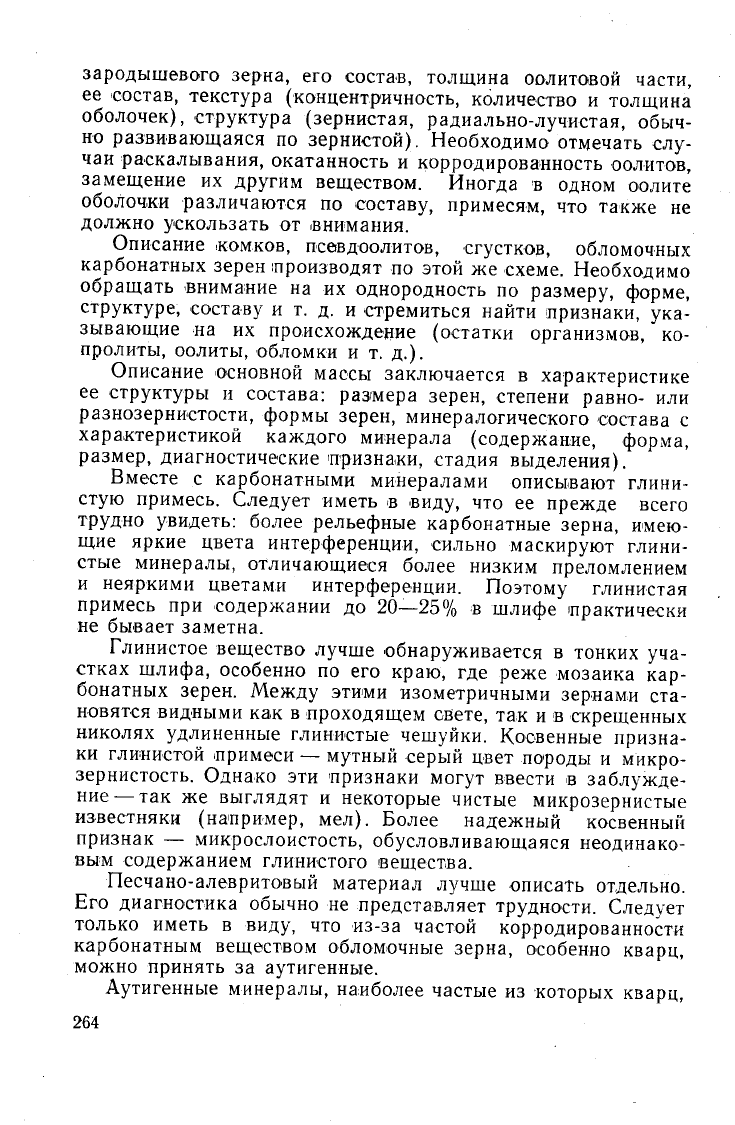

Известняки часто бывают разнозернисты (рис. '48,

табл. 25), нередко в одном шлифе — от крупно- до микрозер-

нистых; форма зерен неправильная, сложная, сильно лапча-

тая (контур их не только ломаный, но и криволинейный).

Рис.

48. Структурные различия основных карбонатных пород:

а — известняк; б — доломит и анкерит; в — сидерит

. Структура доломитов значительно более равномернозер-

нистая (см. рис. 48,6), чаще всего просто равномернозерни-

стая, по размеру зерен — от средне- до микрозернистой; реже

они бывают крупнозернистыми; форма зерен значительно

более простая и правильная, чем у кальцита; она стремится

к ромбоэдрической.

Сидерит, если он не сферолитовый, а зернистый, имеет

равномернозернистую, микро- или мелкозернистую структуру

(см.

рис. 48, в) и правильную, субромбоэдрическую форму

зерен, которые нередко бывают корродированы минералами

гидроокислов железа, часто образующимися при окислении

сидерита; окисление идет быстро, и поэтому сидериты, а

также анкериты в шлифе всегда имеют розоватую, окраску и

ассоциируются с железистыми гидроокисными минералами,

что служит дополнительным признаком. Естественно, разли-

чия структур, обусловленные разной кристаллизационной си-

лой минералов, не универсальны, поскольку они нерезкие.

Поэтому на одном этом признаке нельзя основывать опреде-

ление состава породы. Все же указанный признак важен и

0,05

мм

266

http://jurassic.ru/

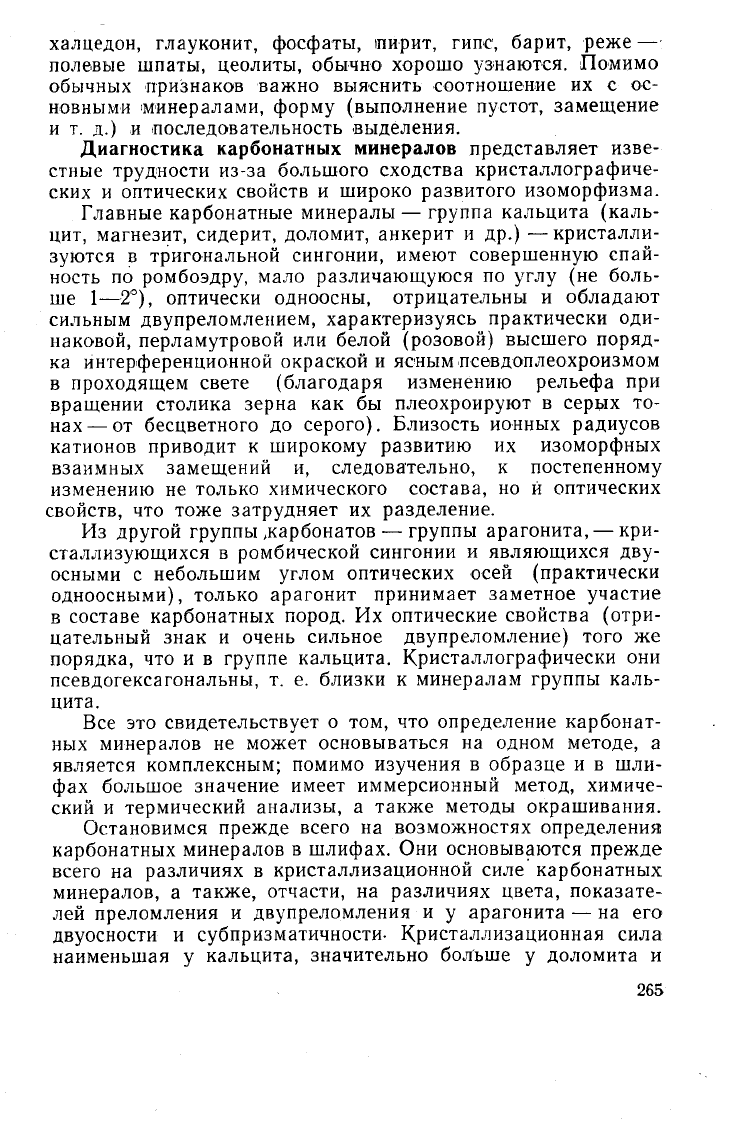

Таблица

25

Характеристика основных карбонатных минералов

Название

минералов

Осность,

еингония

Оптичес-

кий

знак

Цвет

Полисин-

тетиче-

ские

двой-

ники

n

g

(и п

т

)

Пр

на плоско-

сти ромбо-

эдрической

спайности

Ч~

п

Р

Удельный

вес

Арагонит

двуосный

_

бесцветный

—

1,685

1,530

—

0,155

2,94

СаС0

3

ромбический (1,681)

Кальцит

одноосный

•—

»

обычны

(tig = п

0

)

1,486 1,556

0,172 2,72

СаС0

3

тригональ-

1,658

ный

1,658

Магнезит

то же

—

»

—

1,700

1,509 1,602

1,191

2,98

MgC0

3

2,87

Доломит

»

—

бесцветный,

очень

1,681

1,500 1,587 1,181

2,87

CaMg(C0

3

)

2

часто

желто-

редкие

CaMg(C0

3

)

2

ватый

Ферродоло-

»

— —

то же

1,765

1,555

1,655

0,210

3,2

мит*

Са, Fe(COs)

2

3,95

Сидерит

»

—

обычно

—

1,875

1,633

1,748

0,242

3,95

FeC0

3

розовый

Родохрозит

»

—

обычно

1,816

1,597

1,702

0,219 3,60

Мп С0

3

розовый, Мп С0

3

бурый

до

черного

*

Чистый ферродоломит

неизвестен.

Его

константы

вычислены.

http://jurassic.ru/

позволяет даже в одной породе различать доломит и каль-

цит: в доломитизированных известняках доломит образует

обычно идиоморфные ромбоэдрические кристаллы, потому

что кальцит — минерал с меньшей кристаллизационной си-

лой — мешает его росту в меньшей степени, чем доломитовые

зерна в чистом доломите. Идиоморфная форма в данном

случае не является показателем более раннего по сравнению

с кальцитом выделения доломита: нередко он образуется на

стадии эпигенеза.

Другой кристаллографической особенностью, помогающей

различать кальцит и доломит, является наличие полисинтети-

ческих двойников у первого и отсутствие их у доломита (и

анкерита, сидерита). Поскольку двойникование проявляется

в довольно крупных кристаллах (обычно крупнее 0,1 мм) и

чаще образуется при наличии давления (в мраморах каль-

цит, как правило, полностью сдвойникован), нельзя относить

к доломитам породы, карбонат которых не сдвойникован.

К арагониту нередко относят все игольчатые и волокни-

стые минералы, что часто приводит к ошибкам, поскольку и

кальциту присущи эти формы. В шлифах арагонит может

быть установлен по его двуосности, хотя из-за малого угла

оптических осей для этого необходимы разрезы, в которых по

крайней мере одна из оптических осей и острая биссектриса

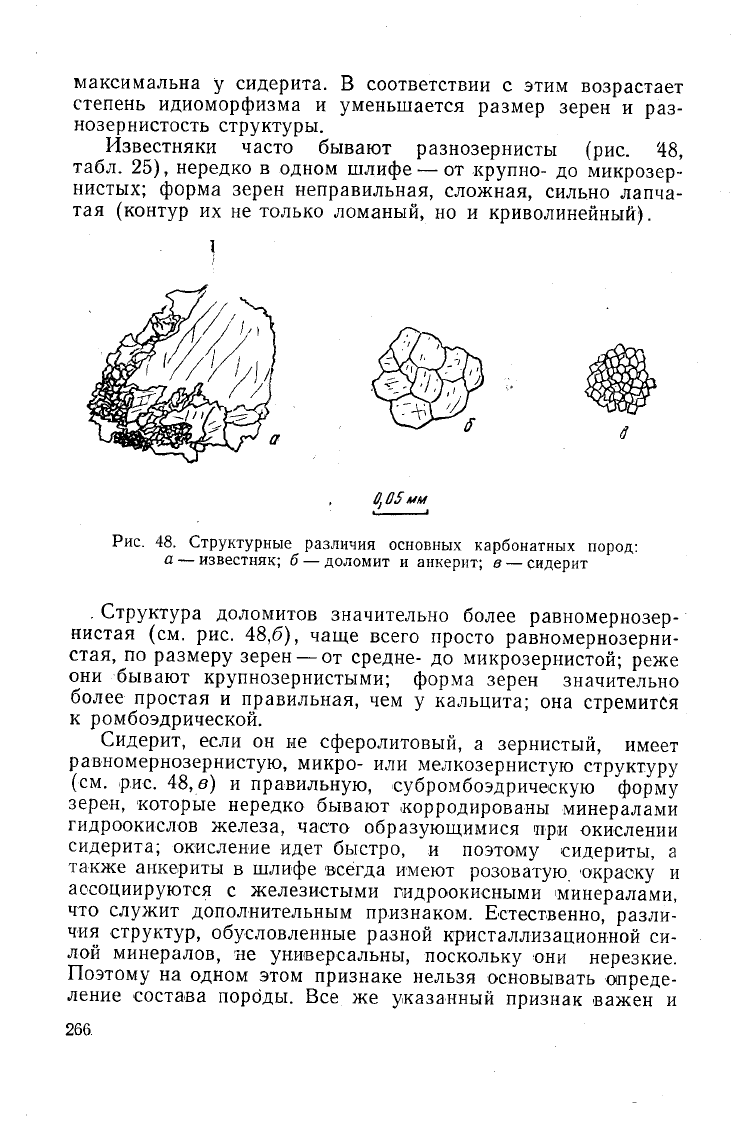

должны быть в поле зрения. Вторым признаком является

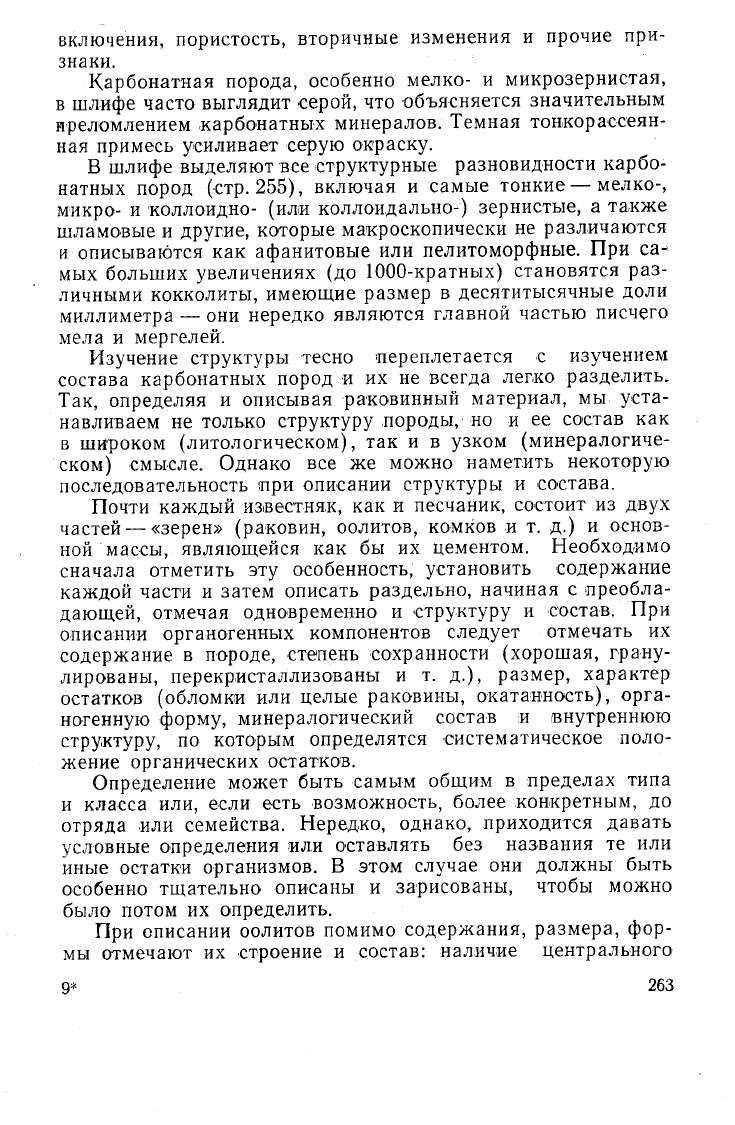

прямое, по отношению к спайности, погасание арагонита, а

у кальцита оно косое, симметричное (рис. 49). Правда, спай-

ность у арагонита выражена не всегда хорошо и часто неза-

метна, как и в мелких кристаллах кальцита или доломита.

Использование различий преломления и двупреломления

(см.

табл. 25) карбонатов для их диагностики в шлифах еще

менее надежно, однако полезно. Кальцит и доломит (первый

чаще, чем второй) дают разрезы с п

р

меньшим, чем прелом-

ление бальзама; у других минералов таких разрезов нет.

При одинаковой толщине шлифа кальцит и арагонит имеют

более яркую, перламутровую интерференционную окраску, а

доломит и другие минералы (из-за их большого двупреломле-

ния) — белую или розоватую, в целом более невзрачную ин-

терференционную окраску высшего порядка, хотя по краю

шлифа из-за меньшей его толщины и в ряде зерен во всей

массе породы вследствие сечения, близкого к перпендикуляр-

ному к оптической оси, и доломит имеет перламутровую, т. е.

более низкую интерференционную окраску.

Помимо названных различий доломит чаще, чем кальцит,

бывает мутным за счет пылеватых непрозрачных включений.

268

http://jurassic.ru/

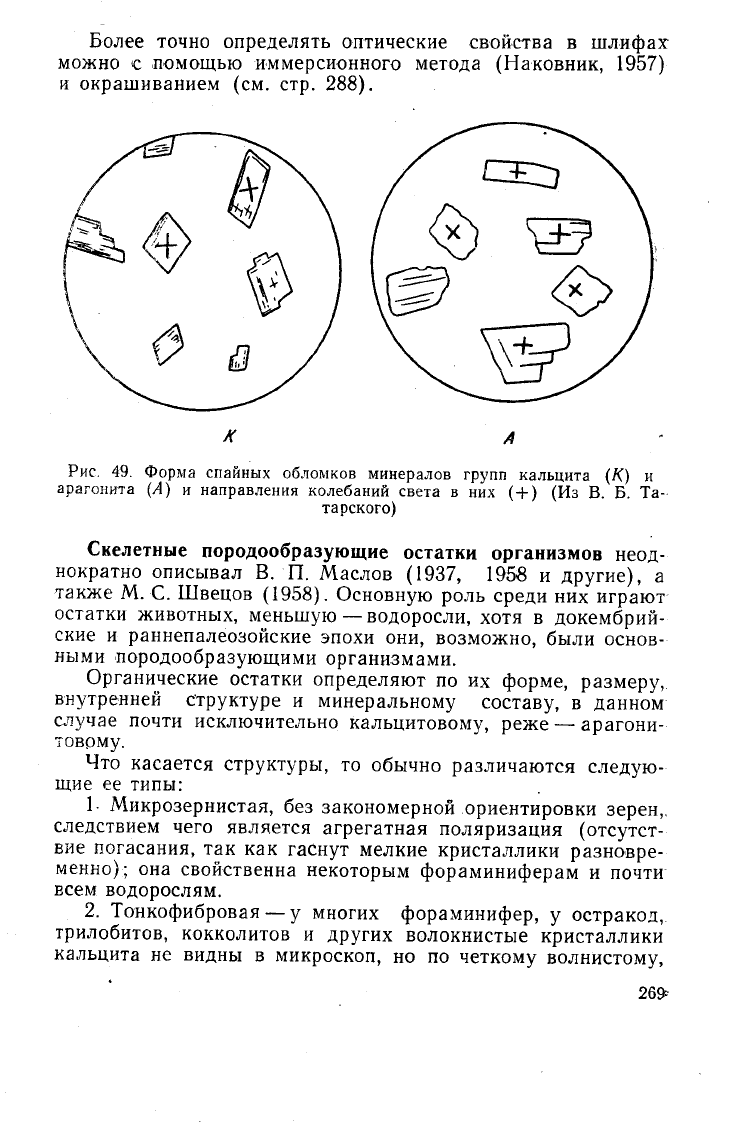

Более точно определять оптические свойства в шлифах

можно с помощью иммерсионного метода (Наковник, 1957)

и окрашиванием (см. стр. 288).

К

А

Рис.

49. Форма спайных обломков минералов групп кальцита (К) и

арагонита (А) и направления колебаний света в них

(

+ ) (Из В. Б. Та-

тарского)

Скелетные породообразующие остатки организмов неод-

нократно описывал В. П. Маслов (1937, 1958 и другие), а

также М. С. Швецов (1958). Основную роль среди них играют

остатки животных, меньшую — водоросли, хотя в докембрий-

ские и раннепалеозойские эпохи они, возможно, были основ-

ными породообразующими организмами.

Органические остатки определяют по их форме, размеру,

внутренней структуре и минеральному составу, в данном

случае почти исключительно кальцитовому, реже

—•

арагони-

товому.

Что касается структуры, то обычно различаются следую-

щие ее типы:

1-

Микрозернистая, без закономерной ориентировки зерен,,

следствием чего является агрегатная поляризация (отсутст-

вие погасания, так как гаснут мелкие кристаллики разновре-

менно); она свойственна некоторым фораминиферам и почти

всем водорослям.

2.

Тонкофибровая — у многих фораминифер, у остракод,

трилобитов, кокколитов и других волокнистые кристаллики

кальцита не видны в микроскоп, но по четкому волнистому,

269=

http://jurassic.ru/