Фролов В.Т. Руководство к лабораторным занятиям по петрографии осадочных пород

Подождите немного. Документ загружается.

Определение

карбонатных мине

Реактивы

Мине

кальцит

FeCl

3

("10—15

%-ного раствора) и (NH

4

)

2

S (концен-

трация раствора безразлична). Наносят на шлиф FeCl

3

на 1—2

мин*

затем промывают и

fleflcTBVioT

(NH

4

)

2

S

в течение нескольких секунд

4

части А1

2

С1« растворяют в 60 частях воды + эк-

стракт кампешевого дерева — 0,6 части. Реактив на-

носят на шлиф на 5 мин

AgNO., (10%-ный раствор) подогретый до г 60 —

70

е

;

К

2

Сг0

4

(20%-ный раствор). Наносят на шлиф

AgNO

s

на 3—* мин, промывают и действуют К

2

Сг0

4

в течение нескольких секунд

MnS0

4

• 7Н

2

0—И,8 г на 100 см

1

Boflbi-j-AgS0

4

—

твердый сульфат серебра, прибавляют в раствор

MnS0

4

• 7Н

2

0, осадок отфильтровывают

Со (NO

s

)

2

— концентрированный раствор. Поро-

шок карбоната кипятят 5—6 мин в растворе

Cu(N0

3

)

2

5%-ный раствор, образец карбоната ки-

пятить 2—3 мин в растворе

Метилвиолет + HC1 или обычные фиолетовые

чернила, подкисленные слабой НС1 (1 — 5%-ным ра-

створом). Реактивом действуют на шлиф 30

сек

—

1.0

—

2,0

мин

Дифенолкарбазид —

1

— 2 г + 15 см

3

спирта -f

+

3 — 5 мг 25%-ной NaOH. Кипятят порошок карбо-

ната 2—3 мин, затем промывают

Паранитробензолазорезорцин 2 же 4- 500 см

3

спирта + 500 см

3

воды + КОН до синей окраски.

Кипятят порошок карбоната 2 — 3 мин, затем

промывают

15 см

3

спирта+ 1—2 г эозина +5 мг КОН.

Кипятят порошок карбоната 2 мин, затем промы-

черныи

фиолето-

вый

красно-бу

рый

не

окрашен

бесцвет-

ный или

розовато-

-лиловый

ярко-зеле-

ный

фиолето-

вый

окрашен

анкерит

почти не

окрашен

окрашен

почти не

окрашен

окрашен

почти не

окрашен

почти не

окрашен

не

окрашен

бледно-зе-

леный

синий

окрашен

http://jurassic.ru/

ралов методом окрашивания

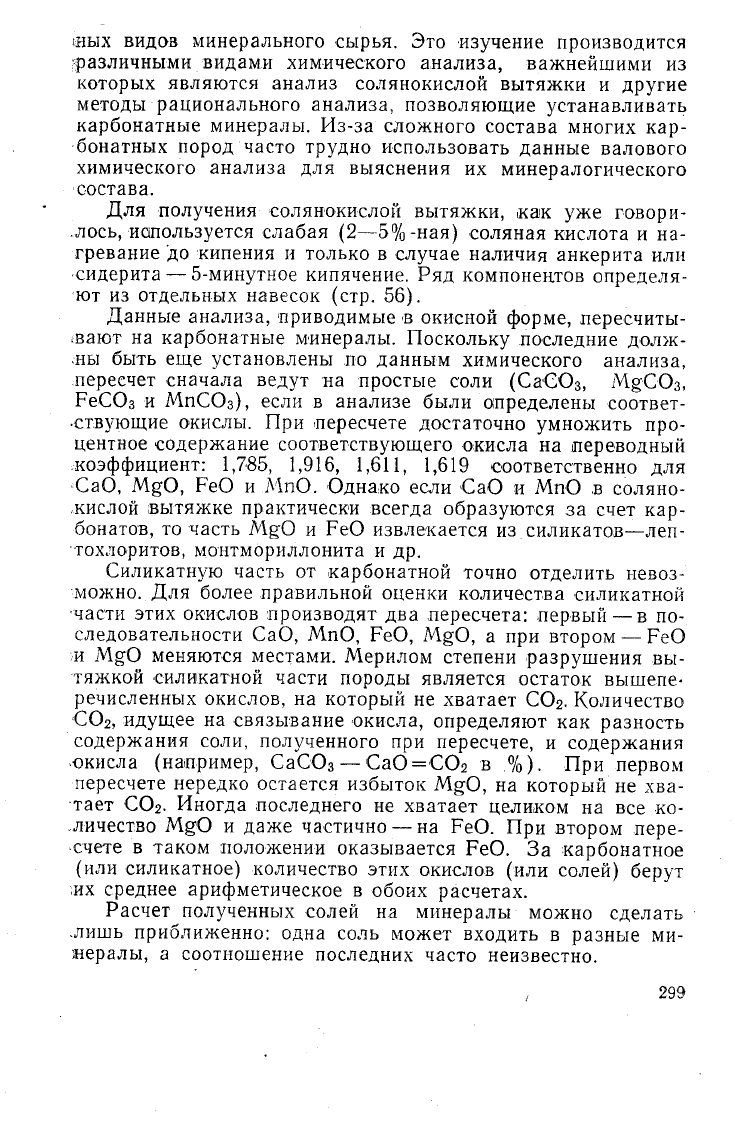

Таблица 26

рзлы

Примечание

магнезит брейнерит сидерит арагонит

окрашен

зеленова-

тый

почти не

окрашен

окрашен

бледно-го-

лубой

окрашен

сиреневый

синий,

синевато-

зеленый

1

I ярко-

1 розовый

почти не

окрашен

окрашен

розовый

синий

бледно-

розовый

окрашен

темно-се-

рый

окрашен

серый

черный

фиолето-

вый

(?)

красно-бу-

рый

черный

густо-фио-

летовый

ярко-зеле

ный

фиолето-

вый

не

окрашен

при величине зерна < 0,01 мм доло-

мит окрашивается как кальцит и араго-

нит в черный цвет, остальные карбона-

ты — в зеленоватый

при действии слабым раствором

1,7%-ной

AgN0

3

в течение 1 сек арагонит

окрашивается; остальные карбонаты не

окрашиваются

при действии реактива на порошок в

течение 3—5 мин и на шлиф в течение

30—60 мин

реакция с кипячением

реакция с кипячением. Доломит при

величине зерна 0,01' мм слегка окраши-

вается в бледно-зеленый цвет

доломит при величине зерна <

0.01

мм

окрашивается

реакция с кипячением

реакция с кипячением.

Без кипячения окрашивается только

магнезит в синий цвет

реакция с кипячением

http://jurassic.ru/

рассматривать под микроскопом. Кальцит, который травится

кислотой и задерживает на своей поверхности чернила, окра-

шивается в фиолетовый цвет, а доломит остается неокрашен-

ным. Если после изучения нужно удалить чернила с поверх-

ности кальцита, шлиф промывают водой с мылом.

Реакция надежна для относительно крупнозернистых

пород (крупнее 0,05 мм), потому что мелкозернистый доло-

мит также окрашивается чернилами. Ненадежность резуль-

татов для мелкозернистых пород является слабой стороной

многих реакций окрашивания. В рассмотренном способе

можно частично увеличивать надежность изменением (умень-

шением) концентрации кислоты и сокращением времени

травления. Эти условия, вероятно, можно менять в более

широких пределах и выявлять другие карбонатные минера-

лы.

Г. Л. Пиотровским (1956) разработаны реакции окраши-

вания щелочным раствором титанового желтого (или тиозо-

лового желтого), которые, наоборот, применяются для тонко-

зернистых и пелитоморфных пород. Варьируя концентрацию-

щелочи, можно отличать кальцит (он не окрашивается) и до-

ломит (может быть окрашен или остается неокрашенным при

меньшей щелочности) от магнезита (кирпично-красный цвет)

и глинистой примеси (лимонно-желтый цвет).

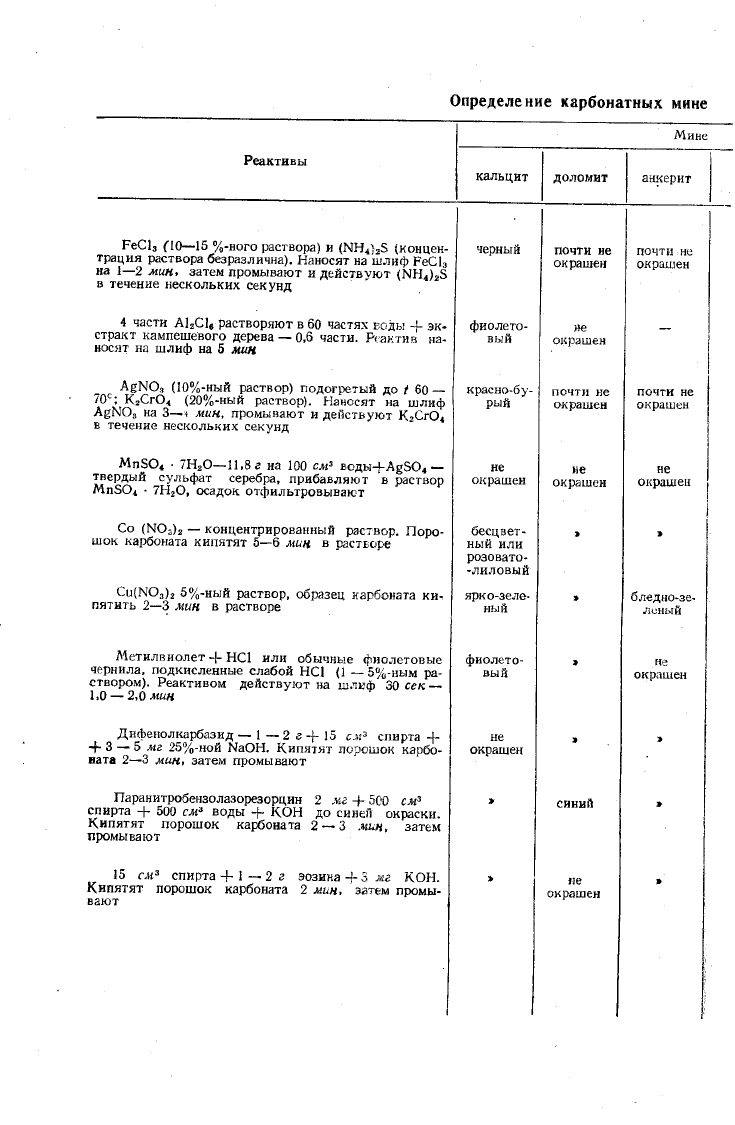

Разработаны реакции окрашивания, позволяющие отли-

чать арагонит от кальцита с помощью азотнокислого кобаль-

та, азотнокислого серебра, сульфатов марганца и серебра

(см.

табл. 26, Татарский, 1955, стр. 48—50).

Хотя не во всех случаях, как отмечалось выше, методы

окрашивания позволяют надежно отличать одни карбонатные

минералы от других, все же они получают все большее рас-

пространение. Этому способствует быстрота получения ре-

зультата и возможность видеть и более четко выявлять струк-

турные особенности пород, в частности делать более конт-

растными минералы, что облегчает подсчет их содержания.

По-видимому, с развитием химии будут разрабатываться

другие, более точные методы диагностики с помощью окраши-

вания, позволяющие выявлять различные карбонатные мине-

ралы при небольшом их содержании.

Иммерсионный метод

Определение карбонатных минералов иммерсионным мето-

дом является простым, большей частью надежным способом

их диагностики и, отчасти, установления химического состава.

292

http://jurassic.ru/

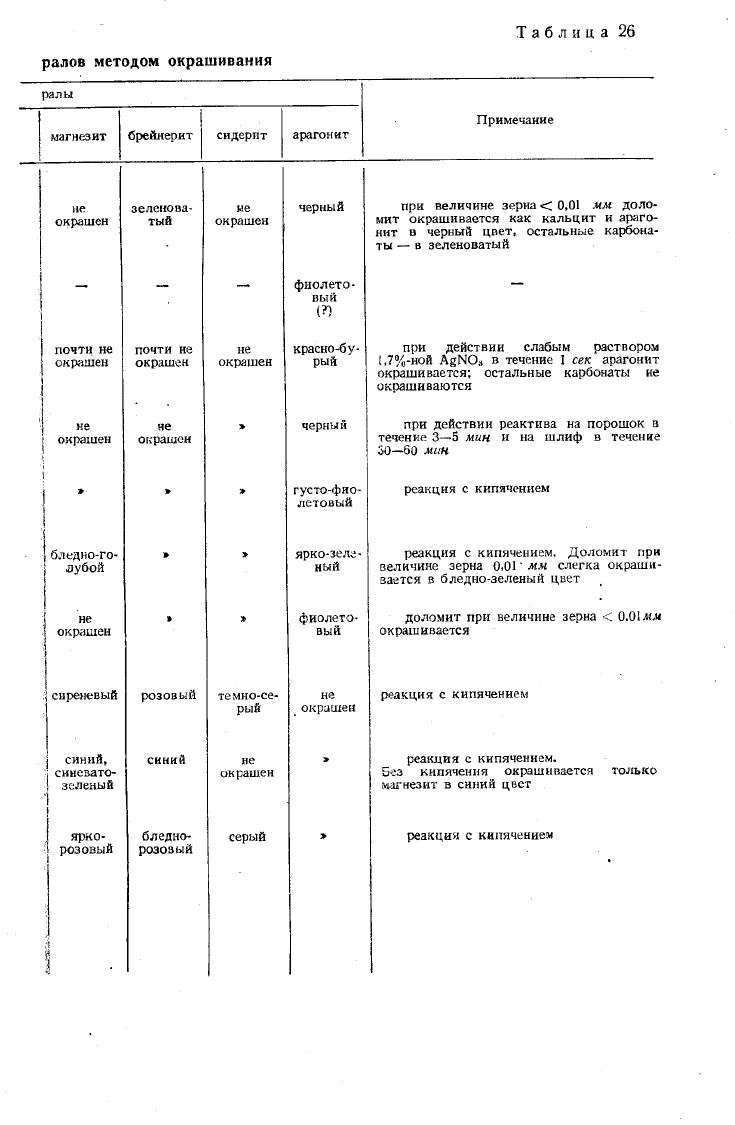

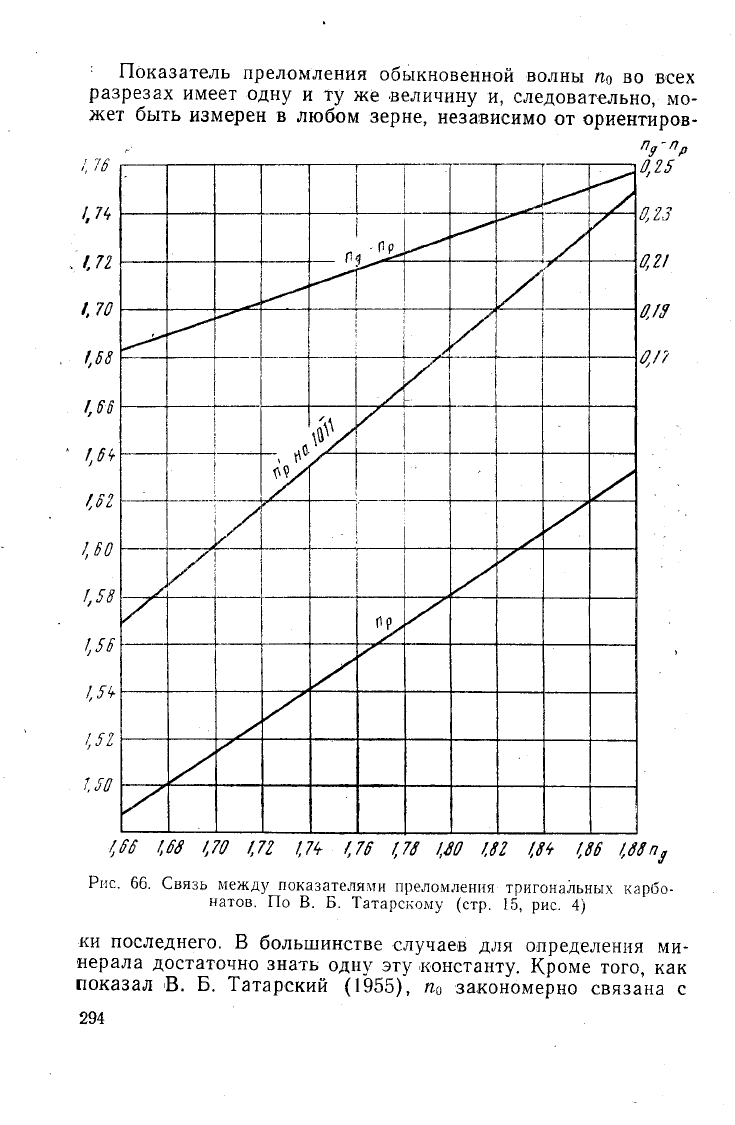

Это объясняется прежде всего оптическими и химическими

особенностями карбонатов: их одноосностью, заметными раз-

личиями показателей преломления многих минералов (см.

Ш

[86

\6l

1,60

I,

78

I

75

1,

Tt

1,71

170

1,68

1,66

ГеСО,

-rlOOl

FeC0

3

MnC0

3

-1001

MnCO,

so

so

л

CaC0

3

FeCOj

60

Y'tO.

20-

hJO.

50% FeC0

3

bO-

Y20

Yio

<r0

20

мдСО

э

CaC0

3

MgC0

3

La CO,

Рис.

65. Зависимость показателя преломления rig от состава в

рядах: / — кальцит — родохрозит, // — доломит — ферродолит и

111

— магнезит — сидерит. По В. Б. Татарскому (стр. 17, рис. 5)

табл. 25) и закономерным изменением оптических свойств в

связи с изменением состава в изоморфных рядах минералов:

доломит — анкерит, магнезит — сидерит, кальцит — родохро-

зит и др. (рис. 65, 66).

293

http://jurassic.ru/

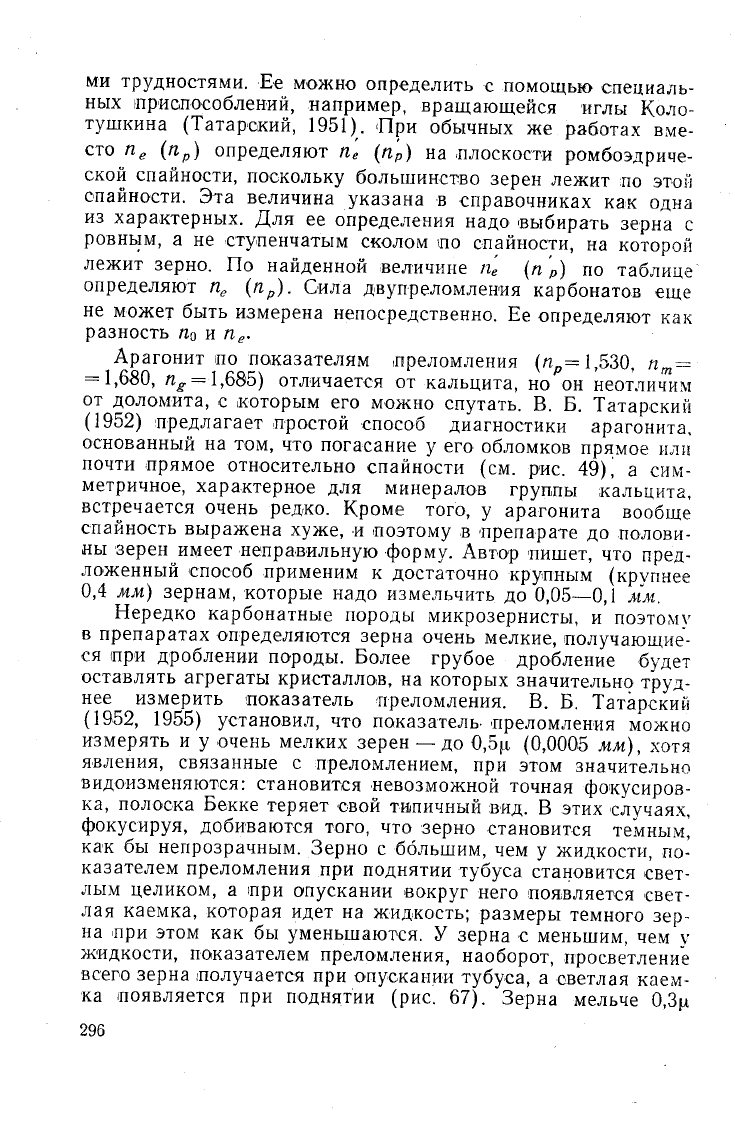

Показатель преломления обыкновенной волны т во всех

разрезах имеет одну и ту же величину и, следовательно, мо-

жет быть измерен в любом зерне, независимо от ориентиров-

76

I.V,

I,

71

1,70

1,68

1,66

l,6<t

1,61

/,60

/,58

1,55

l,5<t

1,51

7.50

1

„ -Пр

1

< р

Г

!

У

/

0,25

0,23

0,21

0,19

0,1?

/,66 1,68 1,70 1,72 1,74- 1,76 1,78 /,80 1,82 1,8Ь 1,86 1,88п

3

Рис.

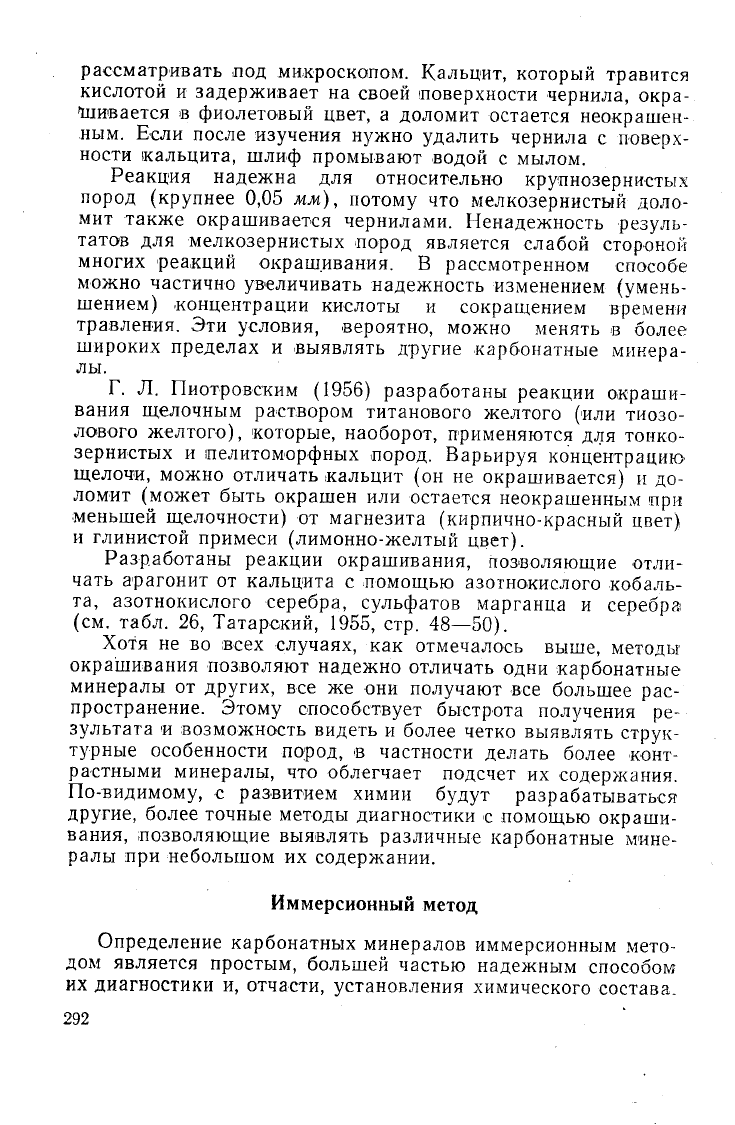

66. Связь между показателями преломления тригональны.х карбо-

натов. По В. Б. Татарскому (стр. 15, рис. 4)

ки последнего. В большинстве случаев для определения ми-

нерала достаточно знать одну эту константу. Кроме того, как

показал В. Б. Татарский (1955), щ закономерно связана с

294

http://jurassic.ru/

величинами п

е

,

по

— п

е

, п

е

на плоскости ромбоэдрической

спайности, что позволяет, зная одну из этих четырех величин,

определять другие (рис. 66).

Для определения п

0

берут жидкость, равную по кальцита

или доломита (а-монобромнафталин или смесь а-монобром-

нафталина с йодистым метиленом), и наблюдают рельеф и

полоску Бекке одного зерна в двух последовательных поло-

жениях погасания. Если один из показателей преломления бу-

дет равен жидкости (другой — п

е

— значительно ниже), то

тем самым уже определяется минерал. Если в жидкости, по-

казатель преломления которой равен п

0

кальцита (1,658),

минерал по щ больше показателя преломления жидкости, бе-

рут другую жидкость, соответствующую щ доломита (1,681).

Если же сразу была взята эта жидкость, в ней определяется

кальцит («о<

1,681)

и доломит (п

0

=

1,681)

и только в случае

п

0

>

1,681 надо брать новую жидкость.

Минералы с по, меняющиеся от 1,681 до

1,700,

соответст-

вуют железистым доломитам — первым членам изоморфного

ряда доломит-анкерит. Показатель преломления По= 1,700

отвечает как магнезиту, так и одному из членов ряда доло-

мит — анкерит. Также двузначен результат измерения пока-

зателя преломления выше

1,700,

но ниже

1,765:

они возможны

как в доломит-анкеритовом, так и в магнезит-сидеритовом

рядах. Следует еще иметь в виду, что такие же значения по-

казателя преломления есть в ряду кальцит-родохрозит (от

1,658 до

1,816).

Во всех подобных случаях дополнительно тре-

буется применение других методов —окрашивания, термиче-

ского или химического анализов.

Практически показатель преломления может быть измерен

до величины

1,780,

поскольку в стандартных иммерсионных

наборах нет более высокопреломляющих жидкостей. Послед-

ние,

хотя и могут быть изготовлены (известны жидкости, у

которых показатель преломления превышает 2), но массового

применения они еще не получили. Поэтому для более высоко-

преломляющих минералов приходится часто определять пё

на плоскости ромбоэдрической спайности и по ней судить о

величине п

0

(см. рис. 66). Эту константу полезно находить

для контроля и в тех случаях, когда п

0

лежит в пределах по-

казателей преломления имеющихся жидкостей и может быть

определен непосредственно.

Из-за наличия совершенной спайности у карбонатов и не-

параллельности ей оптической оси, т. е. из-за невозможности

найти зерно, у которого оптическая ось лежала бы в плоско-

сти шлифа, определение величины п

е

(п

р

) связано с больши-

295

http://jurassic.ru/

ми трудностями. Ее можно определить с помощью специаль-

ных приспособлений, например, вращающейся иглы Коло-

тушкина (Татарский, 1951). При обычных же работах вме-

сто п

е

(п

р

) определяют п

е

(п

р

) на плоскости ромбоэдриче-

ской спайности, поскольку большинство зерен лежит по этой

спайности. Эта величина указана в справочниках как одна

из характерных. Для ее определения надо выбирать зерна с

ровным, а не ступенчатым сколом по спайности, на которой

лежит зерно. По найденной величине п

е

(п

р

) по таблице

определяют п

е

(п

р

). Сила двупреломления карбонатов еще

не может быть измерена непосредственно. Ее определяют как

разность п

0

и п

е

.

Арагонит по показателям преломления (п

р

=

1,530,

п

т

=

=

1,680,

n

g

=

1,685)

отличается от кальцита, но он неотличим

от доломита, с которым его можно спутать. В. Б. Татарский

(1952) предлагает простой способ диагностики арагонита,

основанный на том, что погасание у его обломков прямое или

почти прямое относительно спайности (см. рис. 49), а сим-

метричное, характерное для минералов группы кальцита,

встречается очень редко. Кроме того, у арагонита вообще

спайность выражена хуже, и -поэтому в препарате до полови-

ны зерен имеет неправильную форму. Автор пишет, что пред-

ложенный способ применим к достаточно крупным (крупнее

0,4 мм) зернам, которые надо измельчить до 0,05—0,1 мм.

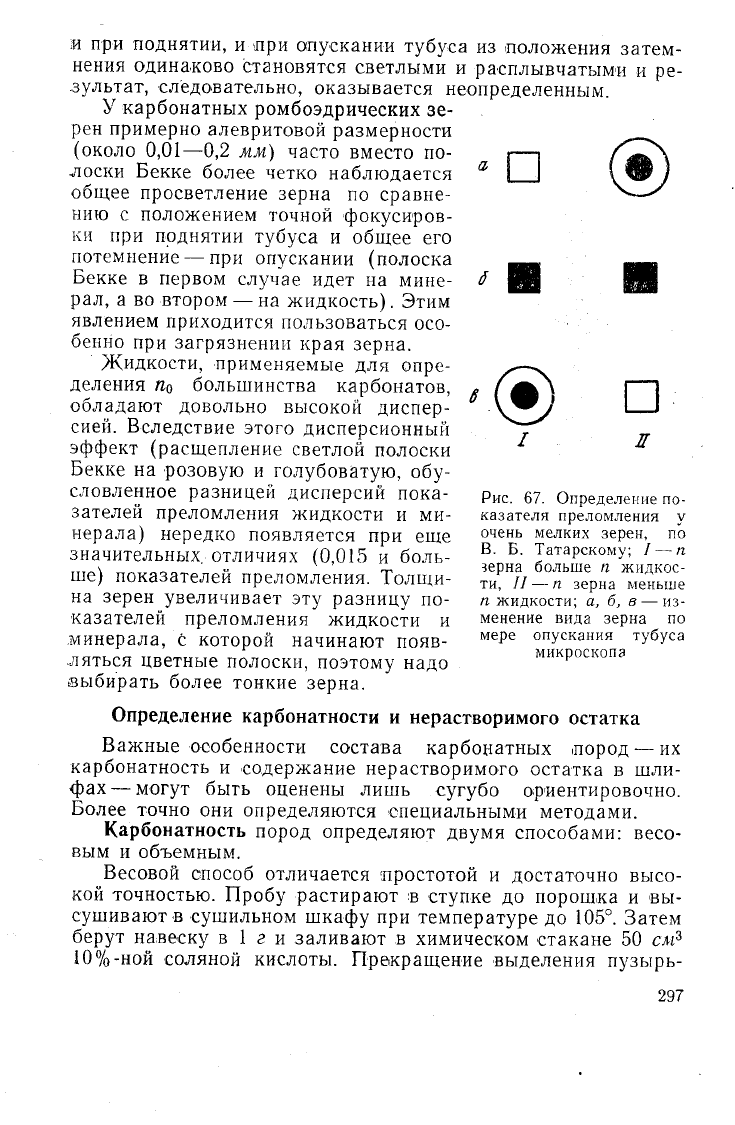

Нередко карбонатные породы микрозернисты, и поэтому

в препаратах определяются зерна очень мелкие, получающие-

ся при дроблении породы. Более грубое дробление будет

оставлять агрегаты кристаллов, на которых значительно труд-

нее измерить показатель преломления. В. Б. Татарский

(1952,

1955) установил, что показатель- преломления можно

измерять и у очень мелких зерен — до 0,5ц- (0,0005 мм), хотя

явления, связанные с преломлением, при этом значительно

видоизменяются: становится невозможной точная фокусиров-

ка, полоска Бекке теряет свой типичный вид. В этих случаях,

фокусируя, добиваются того, что зерно становится темным,

как бы непрозрачным. Зерно с большим, чем у жидкости, по-

казателем преломления при поднятии тубуса становится свет-

лым целиком, а при опускании вокруг него появляется свет-

лая каемка, которая идет на жидкость; размеры темного зер-

на при этом как бы уменьшаются. У зерна с меньшим, чем у

жидкости, показателем преломления, наоборот, просветление

всего зерна получается при опускании тубуса, а светлая каем-

ка появляется при поднятии (рис. 67). Зерна мельче 0,3(*

296

http://jurassic.ru/

(•)

6

®

•

I

л

и при поднятии, и при опускании тубуса из положения затем-

нения одинаково становятся светлыми и расплывчатыми и ре-

зультат, следовательно, оказывается неопределенным.

У карбонатных ромбоэдрических зе-

рен примерно алевритовой размерности

(около 0,01—0,2 мм) часто вместо по-

лоски Бекке более четко наблюдается

общее просветление зерна по сравне-

нию с положением точной фокусиров-

ки при поднятии тубуса и общее его

потемнение — при опускании (полоска

Бекке в первом случае идет на мине-

рал, а во втором — на жидкость). Этим

явлением приходится пользоваться осо-

бенно при загрязнении края зерна.

Жидкости, применяемые для опре-

деления п

0

большинства карбонатов,

обладают довольно высокой диспер-

сией. Вследствие этого дисперсионный

эффект (расщепление светлой полоски

Бекке на розовую и голубоватую, обу-

словленное разницей дисперсий пока-

зателей преломления жидкости и ми-

нерала) нередко появляется при еще

значительных, отличиях (0,015 и боль-

ше) показателей преломления. Толщи-

на зерен увеличивает эту разницу по-

казателей преломления жидкости и

минерала, с которой начинают появ-

ляться цветные полоски, поэтому надо

выбирать более тонкие зерна.

Определение карбонатности и нерастворимого остатка

Важные особенности состава карбонатных пород — их

карбонатность и содержание нерастворимого остатка в шли-

фах—могут быть оценены лишь сугубо ориентировочно.

Более точно они определяются специальными методами.

Карбонатность пород определяют двумя способами: весо-

вым и объемным.

Весовой способ отличается простотой и достаточно высо-

кой точностью. Пробу растирают в ступке до порошка и вы-

сушивают в сушильном шкафу при температуре до 105°. Затем

берут навеску в 1 г и заливают в химическом стакане 50 см

3

10%-ной соляной кислоты. Прекращение выделения пузырь-

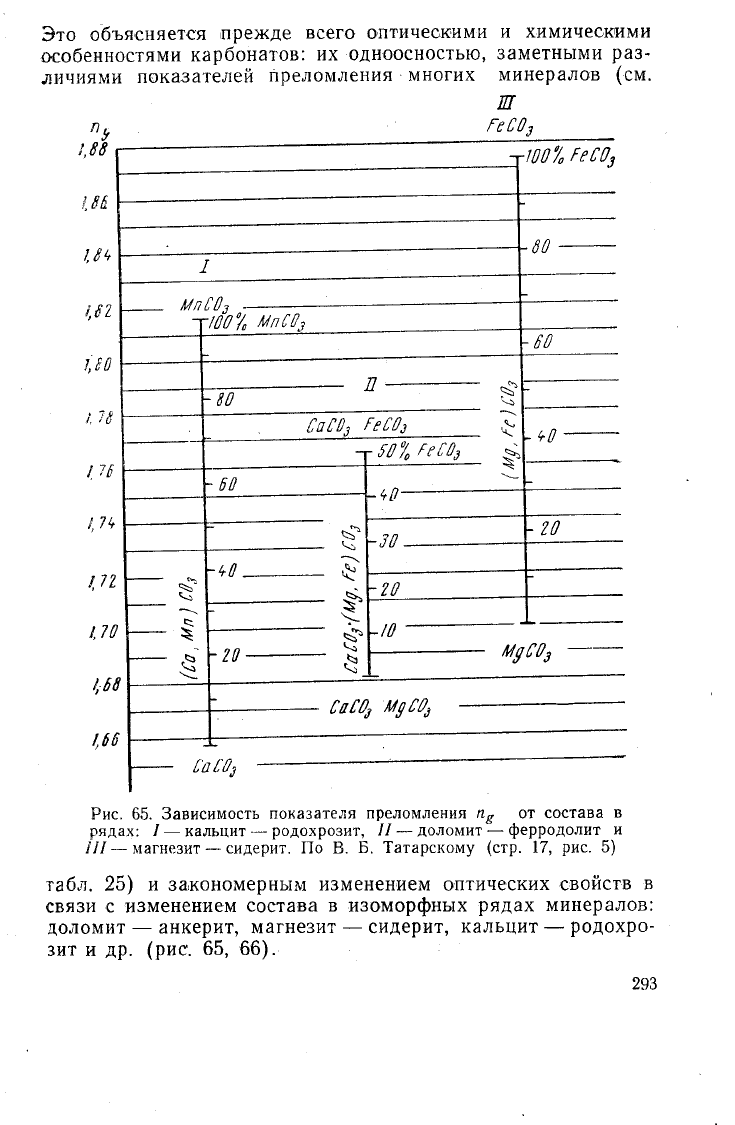

Рис 67. Определение по-

казателя преломления у

очень мелких зерен, по

В.

Б. Татарскому; / — п

зерна больше п жидкос-

ти,

// — п зерна меньше

п жидкости; а, б, в — из-

менение вида зерна по

мере опускания тубуса

микроскопа

297

http://jurassic.ru/

ков газа и неменяющаяся окраска нерастворимого остатка?

означает, что процесс разрушения карбонатов закончен. Не-

растворимый остаток отфильтровывают, промывают дистил-

лированной водой, сушат при температуре до 105° и взвеши-

вают. Разница между первоначальным весом пробы и весом

нерастворимого остатка является весом карбонатных солей.

Карбонатность и нерастворимый остаток обычно выражают в-

процентах. Следует иметь в виду, что вместе с карбонатами

в раствор частично переходят и окислы железа, которые та-

ким образом завышают карбонатность.

Объемный способ определения карбонатности заключается

в определении в особых приборах объема СОг, выделяющего-

ся из навески порошка породы (1—2 г) при обработке ее

крепкой соляной кислотой, и пересчете его на содержание

СаС0

3

.

Приборы и ход определения описаны И. А. Преобра-

женским и С. Г. Саркисяном (1954, стр. 25—33).

Нерастворимый остаток количественно оценивают вместе

с определением карбонатности. Однако для изучения его

состава недостаточно того количества (меньше 1 г), которое'

остается при определении -карбонатности. Поэтому нераст-

воримый остаток приходится выделять специально из боль-

шей навески породы, предварительно измельченной в ступке

до величины зерна 1—2 мм или мельче, если позволяет раз-

мер обломочных зерен. Величина навески, определяющаяся-

содержанием нерастворимого остатка в породе, варьирует от

50—100 г для мергелей до 400—500 г и больше — для более-

чистых карбонатных пород. Навеску обрабатывают 5—10%-

ной соляной кислотой в больших банках до полного раство-

рения карбонатов (прекращение выделения пузырьков газа),

причем количество кислоты берется с избытком. Выделенный'

нерастворимый остаток породы подвергают обычному грану-

лометрическому анализу, а затем — различным видам мине-

ралогического анализа — разделяют тяжелыми жидкостями,,

изучают в иммерсионных препаратах и т. д., т. е. его исследу-

ют как обломочные или глинистые породы. Глинистые ми-

нералы, в частности, изучают еще методами окрашивания, В'

электронном микроскопе, а также определяют термическим,,

химическим и рентгеноструктурным анализами.

Химический анализ

Изучение химического состава карбонатных пород широко-

применяется как в целях минералогического анализа, так и

для оценки их с точки зрения пригодности в качестве различ-

298

http://jurassic.ru/

шых видов минерального сырья. Это изучение производится

-различными видами химического анализа, важнейшими из

которых являются анализ солянокислой вытяжки и другие

методы рационального анализа, позволяющие устанавливать

карбонатные минералы. Из-за сложного состава многих кар-

бонатных пород часто трудно использовать данные валового

химического анализа для выяснения их минералогического

состава.

Для получения солянокислой вытяжки, «ак уже говори-

.лось,

используется слабая (2—5%-ная) соляная кислота и на-

гревание до кипения и только в случае наличия анкерита или

сидерита — 5-минутное кипячение. Ряд компонентов определя-

ют из отдельных навесок (стр. 56).

Данные анализа, приводимые в окисной форме, пересчиты-

вают на карбонатные минералы. Поскольку последние долж-

ны быть еще установлены по данным химического анализа,

пересчет сначала ведут на простые соли (СаСОз, MgCCb,

РеСОз и МпСОз), если в анализе были определены соответ-

ствующие окислы. При пересчете достаточно умножить про-

центное содержание соответствующего окисла на переводный

коэффициент:

1,785,

1,916,

1,611, 1,619 соответственно для

СаО,

MgO, FeO и AlnO. Однако если СаО и МпО в соляно-

кислой вытяжке практически всегда образуются за счет кар-

бонатов, то часть MgO и FeO извлекается из силикатов—леп-

тохлоритов, монтмориллонита и др.

Силикатную часть от карбонатной точно отделить невоз-

можно. Для более правильной оценки количества силикатной

•части этих окислов производят два пересчета: первый—в по-

следовательности СаО, МпО, FeO, MgO, а при втором — FeO

и MgO меняются местами. Мерилом степени разрушения вы-

тяжкой силикатной части породы является остаток вышепе-

речисленных окислов, на который не хватает СОг. Количество

С0

2

,

идущее на связывание окисла, определяют как разность

содержания соли, полученного при пересчете, и содержания

-окисла (например, СаСОз— СаО=С02 в %). При первом

пересчете нередко остается избыток MgO, на который не хва-

тает СОг. Иногда последнего не хватает целиком на все ко-

личество MgO и даже частично — на FeO. При втором пере-

счете в таком положении оказывается FeO. За карбонатное

(или силикатное) количество этих окислов (или солей) берут

их среднее арифметическое в обоих расчетах.

Расчет полученных солей на минералы можно сделать

.лишь приближенно: одна соль может входить в разные ми-

нералы, а соотношение последних часто неизвестно.

299

http://jurassic.ru/