Гиматудинов Ш.К. (ред.) Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. Добыча нефти

Подождите немного. Документ загружается.

екая

вязкость внешней жидкости, Па-с; с

Г

ж и Цж

следует

определять по

формулам, номера которых приведены в табл. VI.4, в зависимости от объем-

ной

расходной доли воды в жидкости и скорости W

O

M потока.

Определив истинную долю газовой фазы в потоке, находим истинные

доли диспергированной и непрерывной жидких фаз в нем.

Для двухфазного газожидкостного потока пузырьковой и снарядной

структурных форм жидкая фаза, как было отмечено, практически

всегда

внешняя,

и истинная доля ее

фя<

=1_ф

г

.

(VI.96)

Для трехфазного, водонефтегазового потока истинные доли жидких фаз

определяем по формулам

«р,= (1—

фг

)фвж,

(IV.97)

«рн=(1—фг)фнж,

(VI.98)

где фвж, фвж — истинные доли соответственно воды и нефти в жидкой части

потока. При этом, очевидно, что

Фв

Ж

+фнж=1.

(VI.99)

Если

в рассматриваемом сечении потока

wCMS^KP

2, то можно принять

поскольку можно пренебречь взаимным скольжением воды и нефти; при

Шси<вкрз

взаимным скольжением воды и нефти пренебречь нельзя, поэто-

му для определения ф

В

щ и ф

Н

ж рекомендуется следующий путь.

Если

поток остносится к типу (В-[-Г)/Н, то, допуская, что скорость

взаимного скольжения жидких фаз существенно не зависит от газовой фазы,

находим фвж по

(VI.91)

как истинную долю воды ф

в

в двухфазном водонеф-

тяном

потоке; значение ф

Н

ж определяем, зная фвж, по (VI.99). Если же по-

ток

относится к типу (Н+Г) /В, то, исходя из аналогичного допущения, по

(VI.88)

находим ф

нж

как истинную долю нефти в двухфазном водонефтяном

потоке,

а затем определяем ф

вж

по

(VI.99).

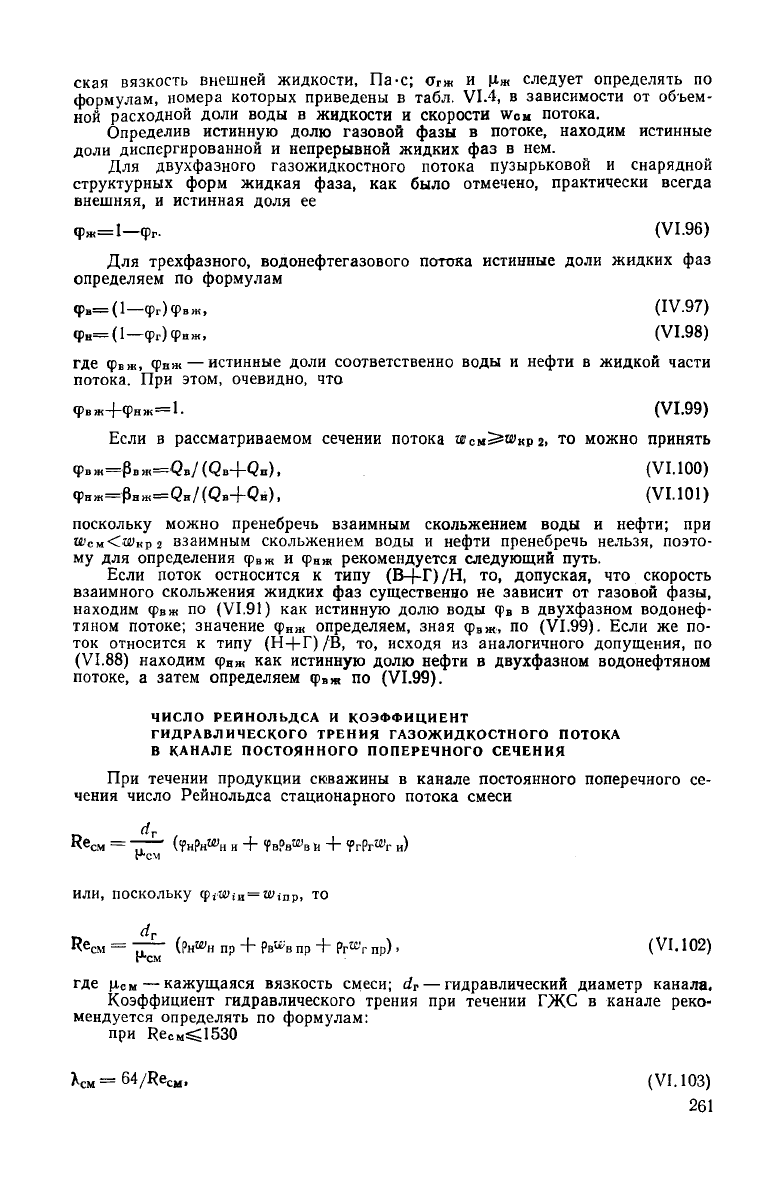

ЧИСЛО

РЕЙНОЛЬДСА

И КОЭФФИЦИЕНТ

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО

ТРЕНИЯ

ГАЗОЖИДКОСТНОГО

ПОТОКА

В

КАНАЛЕ

ПОСТОЯННОГО

ПОПЕРЕЧНОГО

СЕЧЕНИЯ

При

течении продукции скважины в канале постоянного поперечного се-

чения

число Рейнольдса стационарного потока смеси

d

r

R

e

CM

= ——

(?нРнМ>н

и + ¥вРв^вй + frPr^r

и

)

ИЛИ,

ПОСКОЛЬКУ

4>iWi

a

=Wi

nv

, ТО

Re

CM

= —— (Рн^н пр + Рв'^в пр + РгЫ'г пр) . (VI. 102)

г*см

где Цсм — кажущаяся вязкость смеси; d

r

— гидравлический диаметр канала.

Коэффициент

гидравлического трения при течении ГЖС в канале реко-

мендуется определять по формулам:

при

Re

CM

sS;i530

*cM=64/Re

CM

,

(VI. 103)

261

при

Re

CM

>1530

68 k

где k

a

— эквивалентная шероховатость внутренней поверхности канала; г|)

О

м—

приведенный коэффициент гидравлического трения, значение которого оце-

нивается следующим образом:

+5,'

Г

п

Р

и<р

г<

0,78,

5

¥

г

при <?

г

> 0,78.

{VL105)

При

течении в канале водонефтяной смеси значение коэффициента А,

С

м

рекомендуется определять:

при

Re

OM

^2000

по формуле

XcM=64/Re

CM

,

(VI.106)

при

RCCM>2000

— по формуле

(VI.104),

принимая

Ч'см=1.

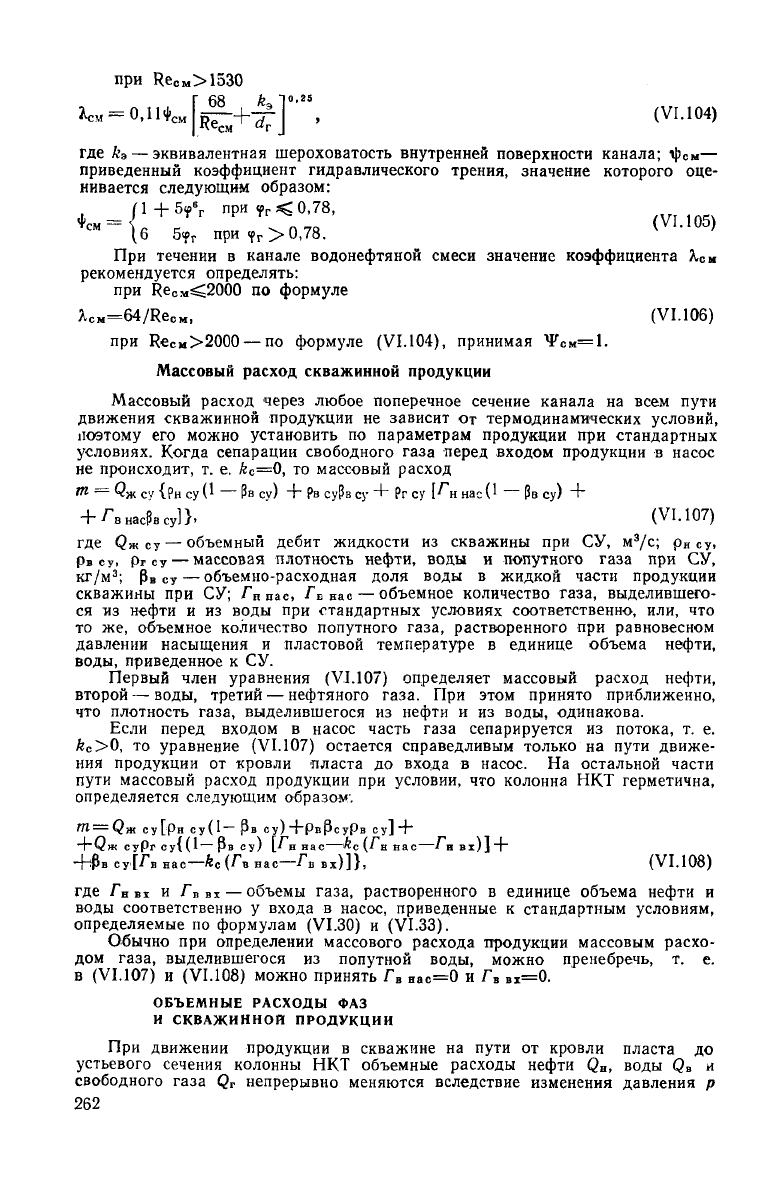

Массовый

расход

скважинной продукции

Массовый

расход

через любое поперечное сечение канала на всем пути

движения скважинной продукции не зависит от термодинамических условий,

поэтому его можно установить по параметрам продукции при стандартных

условиях. Когда сепарации свободного газа перед входом продукции в насос

не

происходит, т. е. £

с

=0, то массовый

расход

ОТ

=

Ф

жс

у{Рнсу(

1

~Расу) + Рвсу?всу + р

Г

су [ЛшасО — h су) +

+

Л,насРвсу]}. (VI. 107)

где <2ж су — объемный дебит жидкости из скважины при СУ, м

3

/с; рн су,

Рв

су, рг су — массовая плотность нефти, воды и попутного газа при СУ,

кг/м

3

;

р

в

су — объемно-расходная доля воды в жидкой части продукции

скважины

при СУ; Г

п

пас, ^Е нас— объемное количество газа, выделившего-

ся

из нефти и из воды при стандартных условиях соответственно, или, что

то же, объемное количество попутного газа, растворенного при равновесном

давлении насыщения и пластовой температуре в единице объема нефти,

воды, приведенное к СУ.

Первый

член уравнения

(VI.107)

определяет массовый

расход

нефти,

второй — воды, третий — нефтяного газа. При этом принято приближенно,

что плотность газа, выделившегося из нефти и из воды, одинакова.

Если

перед входом в насос часть газа сепарируется из потока, т. е.

&с>0, то уравнение

(VI.107)

остается справедливым только на пути движе-

ния

продукции от кровли пласта до

входа

в насос. На остальной части

пути массовый

расход

продукции при условии, что колонна НКТ герметична,

определяется следующим образом'.

m=Q

m

С

у[рн су(1-Рв су)+РвРсуРв су] +

"t"Q)K

суРг

су{(1—

Рв су) [^н нас—kc {Га нас—Ai вх)]"Ь

-ЬРв

су [Л нас-ftc (Г, нас-Л, в*)]},

(VI.108)

где Г

и

вх и Г

в вх

— объемы газа, растворенного в единице объема нефти и

воды соответственно у

входа

в насос, приведенные к стандартным условиям,

определяемые по формулам

(VI.30)

и (VI.33).

Обычно при определении массового расхода продукции массовым расхо-

дом газа, выделившегося из попутной воды, можно пренебречь, т. е.

в

(VI.107)

и

(VI.108)

можно принять Г

в

нас=0 и Г

в

вх=0.

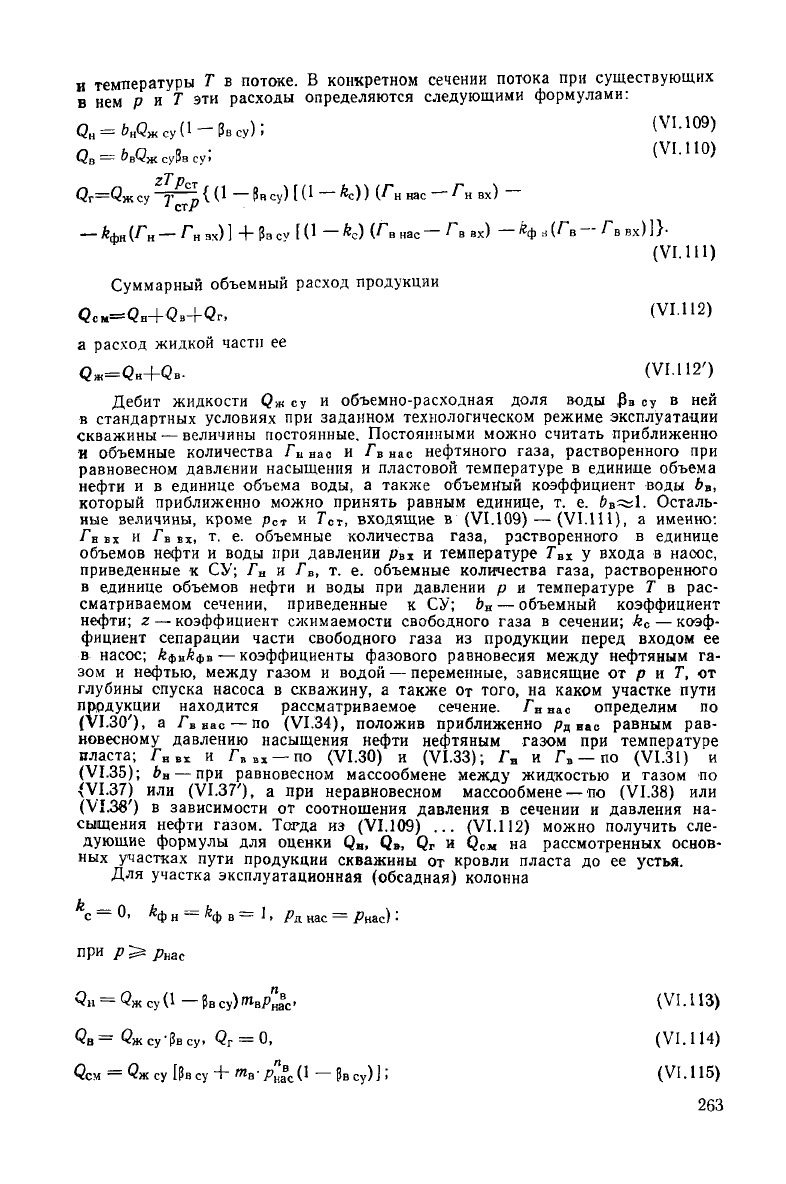

ОБЪЕМНЫЕ

РАСХОДЫ

ФАЗ

И

СКВАЖИННОЙ

ПРОДУКЦИИ

При

движении продукции в скважине на пути от кровли пласта до

устьевого

сечения колонны НКТ объемные расходы нефти Q

H

, воды Q

B

и

свободного газа Q

r

непрерывно меняются вследствие изменения давления р

262

и

температуры Т в потоке. В конкретном сечении потока при существующих

в

нем р и Т эти расходы определяются следующими формулами:

(VI. ПО)

—

к

фн

(Г

н

-Г

нвх

)]

+ hcv W -kj

(Г

внас

-

Г

в вх

)

-к

фл

(Г

в

-Г

ввх

)]}.

(VI. 111)

Суммарный объемный расход продукции

а расход жидкой части ее

Q

X

=Q

K

+Q

B

.

(VI.112')

Дебит жидкости Q»

су

и объемно-расходная доля воды ,р

в

су в ней

в

стандартных условиях при заданном технологическом режиме эксплуатации

скважины •— величины постоянные. Постоянными можно считать приближенно

и

объемные количества Гп нас и Г

в

нас нефтяного газа, растворенного при

равновесном давлении насыщения и пластовой температуре в единице объема

нефти

и в единице объема воды, а также объемный коэффициент воды Ъ

в

,

который приближенно можно принять равным единице, т. е. Ь

в

~1. Осталь-

ные величины, кроме р

С

т и 7"

С

т, входящие в

(VI.109)

— (VI.111), а именно:

Г,,1 и Г

в

вх, т. е. объемные количества газа, растворенного в единице

объемов нефти и воды при давлении р

вж

и температуре Т

вх

у

входа

в насос,

приведенные к СУ; Г

а

и Г

в

, т. е. объемные количества газа, растворенного

в

единице объемов нефти и воды при давлении р и температуре Т в рас-

сматриваемом сечении, приведенные к СУ; Ь

а

— объемный коэффициент

нефти;

z — коэффициент сжимаемости свободного газа в сечении; k

c

—

коэф-

фициент

сепарации части свободного газа из продукции перед входом ее

в

насос; &ф

В

£фв — коэффициенты фазового равновесия между нефтяным га-

зом и нефтью, между газом и водой — переменные, зависящие от р и Т, от

глубины спуска насоса в скважину, а также от того, на каком участке пути

продукции находится рассматриваемое сечение. Г

в

нас определим по

(VI.30'), а Г

в

вас—по (VI.34), положив приближенно Рд вас равным рав-

новесному давлению насыщения нефти нефтяным газом при температуре

пласта; Г

н в

* и

Г

ввх

—по

(VI.30)

и (VI.33); Л, и Г

в

— по

(VI.31)

и

(VI.35); Ь

а

— при равновесном массообмене между жидкостью и газом по

{VI.37)

или (VI.37'), а при неравновесном массообмене — по

(VI.38)

или

(VI.38')

в зависимости от соотношения давления в сечении и давления на-

сыщения

нефти газом. Тогда из

(VI.109)

... (VI. 112) можно получить сле-

дующие формулы для оценки Q

B

, Q», Q

r

и Q

C

,

M

на рассмотренных основ-

ных участках пути продукции скважины от кровли пласта до ее устья.

Для участка эксплуатационная (обсадная) колонна

к

с\ ь, ь т„ \

с

и

> "ф н — "ф в — 1. Pa нас

=

Рте! •

при

р >

р

нас

Qn = Qm су (1 - Зв

су)т

в

р

П

н

%

с

,

(VI. 113)

QB=

Сжсу'Рвсу.

Qr = 0,

(VI.114)

QCM

=

<Эж

су [0. с

У

+ т

в

- р"°

с

(1

- р

в су

) ]; (VI. 115)

263

при

р <

/>

нас

<2н

=

<?жсу(1-3

В

су)твЛ

(V

QB

=

Q«cy3Bcy.

(VI. 117)

Qr

=

<?ж

су

Jf^

[Wr

(1

-

Зв

су) (Д -р

Г

)+

а

г

?в

су

(Рнас

-

/>)

]. (VI. 118)

I

П

д

QcM=Q

x

cy

<3всу

+

(1—

0Bcy)-"V/7

+

+^f

ИгО-Рвсу)^-^)

+«Звсу{Рнас-р)]\.

(VI.119)

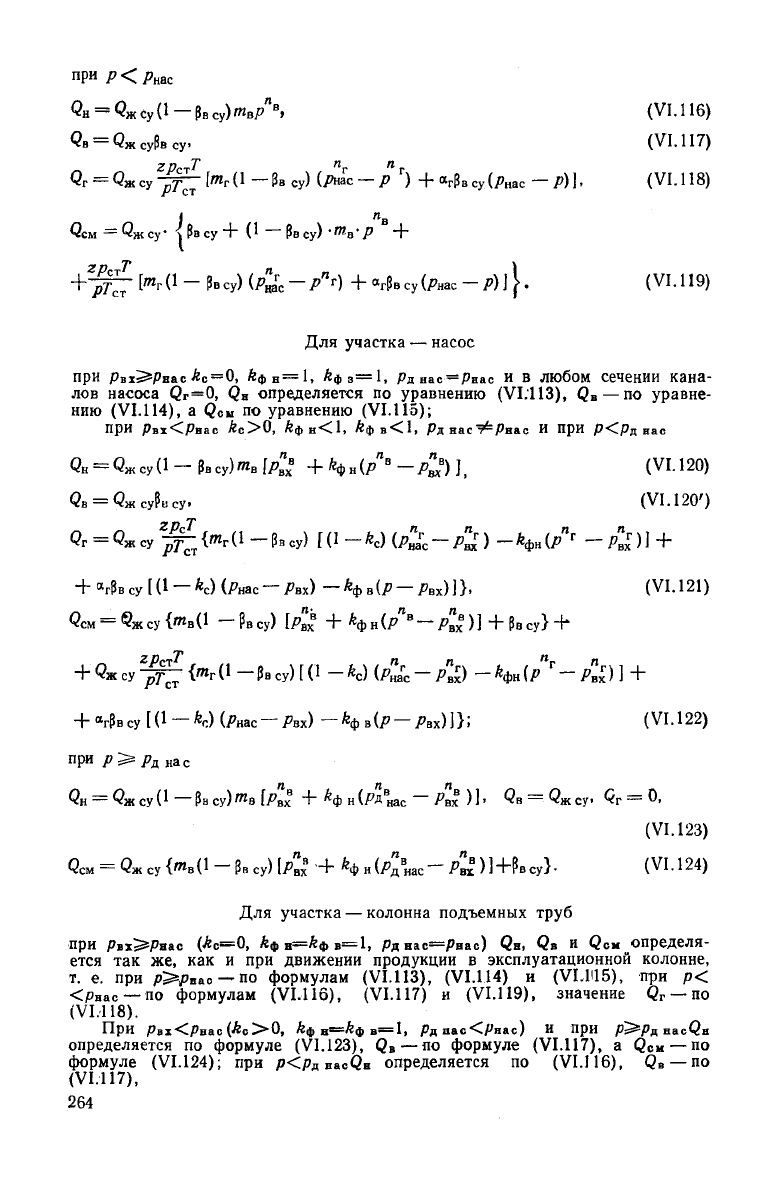

Для участка

—

насос

при

рвх^Рнас Ас=0,

А!ф

Н

=1,

йфз—1,

р

Д

нас=Рнас

и в

любом сечении кана-

лов насоса

Q

r

—0, Qn

определяется

по

уравнению (VI.113),

Q

B

— по

уравне-

нию

(VI.114),

a

QCM

по

уравнению (VI.115);

при

Рвх</?вас *с>0,

^фн<1,

Йф

В

<1,

РднасТ^Рнао

И при

р<Рд

нас

QB

=

<2ж

суР»

су

(VI. 120')

Q

<? ^

{т

(1 Р ) [

(1

*) (Л

Г

/£ ) * (Л Р

Г

)

1

+

=

<?ж

су ^ {т?

(1

-

Рв

су)

с

- /£ ) -

*фн

(Л -

-Рвсу) [^ +

%H(/

B

-

Звс

У

)[(1

-К) (Р^

С

-

+

«г?всу[(1— ^(Лас-Рвх) -Чв^-Лх)]};

(VI.122)

при

<3н

=

<?ж

су

(1

—

Рв

су)

«в

[Рвх

+

к

Ф

н

(РДдас

— Рю )

1

•

QB

= Q«

су. <5г

= 0,

(VI.

123)

QCM

=

Ож

су {W

B

(1

-

В.

С

у)

[/£

в

+

*ф

„

{р"

А

в

шс

- Р*£)\

+Рв

су} • (VI. 124)

Для

участка

—

колонна

подъемных

труб

при Рвх^Рнао

(А

с

=0,

Афн=Йф

В

=1,

Рднас=Рвас)

QB, QB И Qcu

ОПреДвЛЯ-

ется

так же, как и при

движении продукции

в

эксплуатационной колонне,

т.

е. при

р^рнас

—по

формулам (VI.113), (VI. 1.14)

и

(VL115),

при р<

<Рнас

—по

формулам (VI.116),

(VI.117)

и

(VI.119), значение

Q

r

— по

(VI.118).

При

Рвх<Рвас(Ас>0,

/гфн=£фв==1,

Рдиас</'нас)

И При

р&*Ря

нас<2н

определяется

по

формуле (VI.123), Q

B

—по формуле (VI.117),

a

QCM

— по

формуле (VI.124);

при р<р

я

eacQu

определяется

по

(VI.116),

Q

B

— по

(VI.117),

264

Or

=

<?ж

су

yrj;

<

W

r

О

-

Рв

су)

[/4

Г

с

- /

Г

-

*с

(Pile

- ft

)

]

+ »гХ

(VI.

125)

- /

Г

- *с (/& - А] + »гРв су [Рнас - Р ~ *с (Лас - Да) ]

}•

(VI. 126)

Формулы

(VI.118)

и

(VI.125)

представляют частные случаи формулы

ПРИ

/>вх</7нао *с>0, £ф<1, £фв<1,

РятсФРвяс

И При р<Рд вас

(VI.121), a (VI.M9) и

(VI.126)

—частные случаи (VI.122).

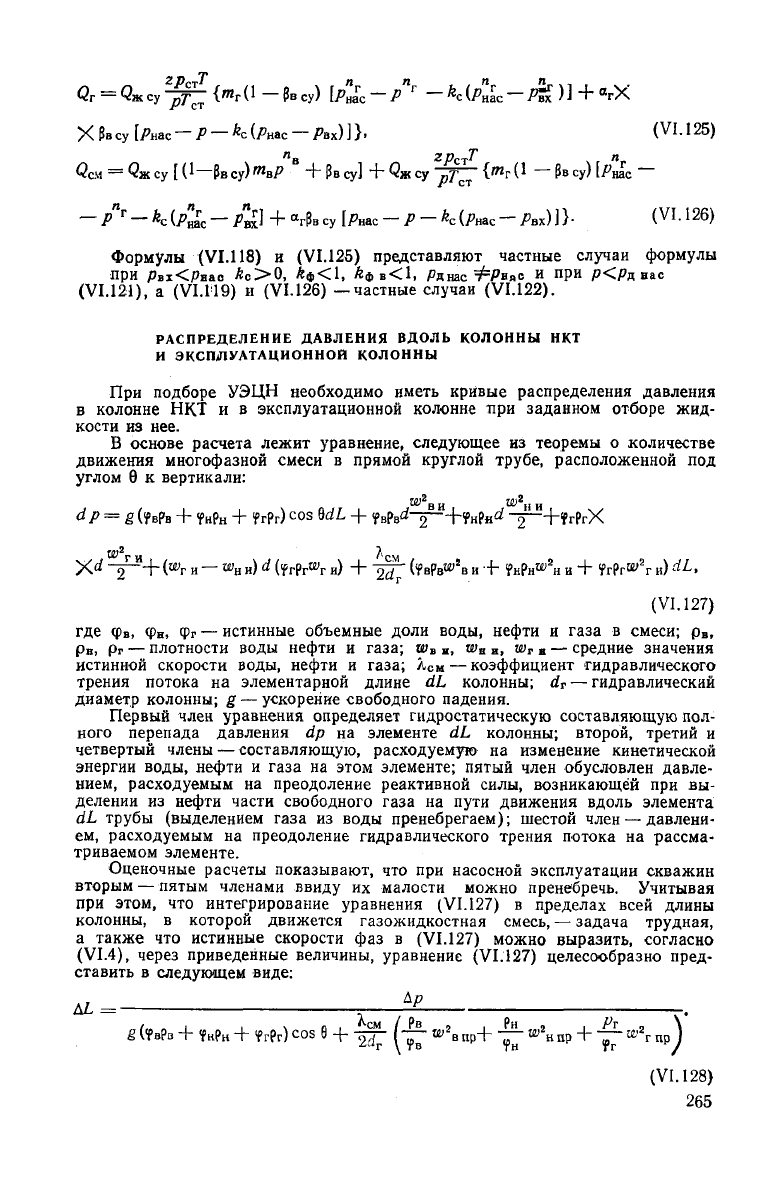

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ДАВЛЕНИЯ

ВДОЛЬ

КОЛОННЫ

НКТ

И

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ

КОЛОННЫ

При

подборе УЭЦН необходимо иметь кривые распределения давления

в

колонне НКТ и в эксплуатационной колонне при заданном отборе жид-

кости

из нее.

В основе расчета лежит уравнение, следующее из теоремы о количестве

движения многофазной смеси в прямой круглой трубе, расположенной под

углом 9 к вертикали:

w

2

B и

ш

2

,,

и

dP

=

g(¥вРв

+

¥нРн

+

frPr)

cos ML +

Ыв^-2~+Ыи^ —+f

г

РгХ

X

rf

"2^+ (

W

T

и

— Щ „) d

(у

г

р

г

а>

г

и

) + ~ (f

в

р

в

Ш)

г

в

„ +

?„Рн^

2

н

и +

УrPr^

2

r

и) rf^-.

(VI.

127)

где

ф

в

, Фн, фг —

истинные объемные доли воды, нефти

и

газа

в

смеси;

р

в

,

Рв,

Рг —

плотности воды нефти

и

газа;

ш

в

ж,

w

B

и, w

T

я —

средние значения

истинной

скорости воды, нефти

и

газа;

л

С

м —

коэффициент гидравлического

трения потока

на

элементарной длине

dL

колонны;

d

T

—

гидравлический

диаметр колонны;

g —

ускорение свободного падения.

Первый член уравнения определяет гидростатическую составляющую

пол-

ного перепада давления

dp на

элементе

dL

колонны; второй, третий

и

четвертый члены

—

составляющую,

расходуемую на

изменение кинетической

энергии

воды, нефти

и

газа

на

этом элементе; пятый член обусловлен давле-

нием,

расходуемым

на

преодоление реактивной силы, возникающей

при вы-

делении

из

нефти части свободного газа

на

пути движения вдоль элемента

dL

трубы

(выделением газа

из

воды пренебрегаем); шестой член

—

давлени-

ем, расходуемым

на

преодоление гидравлического трения потока

на

рассма-

триваемом элементе.

Оценочные расчеты показывают,

что при

насосной эксплуатации скважин

вторым

—

пятым членами ввиду

их

малости можно пренебречь. Учитывая

при

этом,

что

интегрирование уравнения

(VI. 127) в

пределах всей длины

колонны,

в

которой движется газожидкостная смесь,

—

задача трудная,

а также

что

истинные скорости

фаз в (VI.127)

можно выразить, согласно

(VI.4), через приведенные величины, уравнение

(VI: 127)

целесообразно пред-

ставить

в

следующем виде:

cos 8 + -^ ^ w\

пр

+ -Js- w\ п

Р

(VI. 128)

265

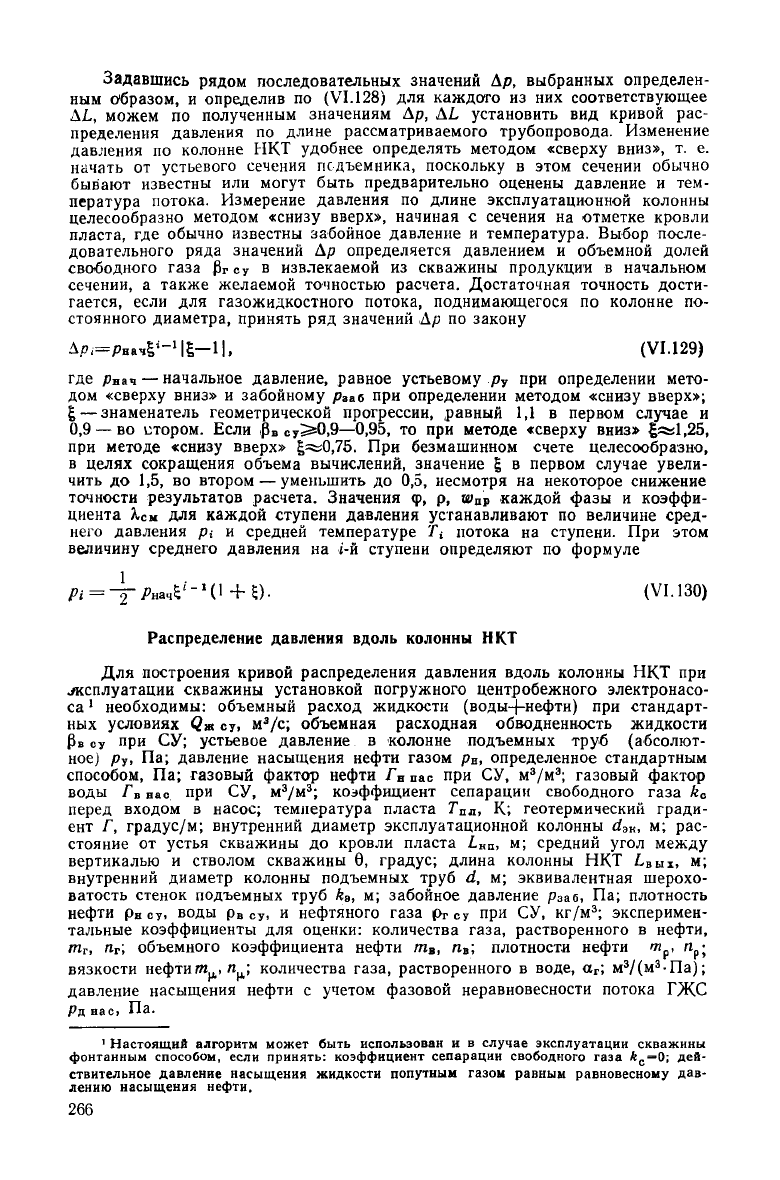

Задавшись рядом последовательных значений Др, выбранных определен-

ным

образом, и определив по (VI. 128) для каждого из них соответствующее

AL,

можем по полученным значениям Ар, AL установить вид кривой рас-

пределения давления по длине рассматриваемого трубопровода. Изменение

давления по колонне НКТ удобнее определять методом

«сверху

вниз», т. е.

начать от

устьевого

сечения подъемника, поскольку в этом сечении обычно

бывают известны или

могут

быть предварительно оценены давление и тем-

пература потока. Измерение давления по длине эксплуатационной колонны

целесообразно методом «снизу

вверх»,

начиная с сечения на отметке кровли

пласта, где обычно известны забойное давление и температура. Выбор после-

довательного ряда значений Др определяется давлением и объемной долей

свободного газа р

г

су в извлекаемой из скважины продукции в начальном

сечении,

а также желаемой точностью расчета. Достаточная точность дости-

гается, если для газожидкостного потока, поднимающегося по колонне по-

стоянного диаметра, принять ряд значений Др по закону

Ар^Рммб'-ЧЕ-Н.

(VI.129)

где рнач — начальное давление, равное

устьевому

р

у

при определении мето-

дом

«сверху

вниз» и забойному р

3

аб при определении методом «снизу

вверх»;

£— знаменатель геометрической прогрессии, равный 1,1 в первом

случае

и

0,9 — во втором. Если |$в су^=0,9—0,95, то при методе

«сверху

вниз»

&%1,25,

при

методе «снизу

вверх»

£=гЛ,75.

При безмашинном счете целесообразно,

в

целях сокращения объема вычислений, значение | в первом

случае

увели-

чить до 1,5, во втором — уменьшить до 0,5, несмотря на некоторое снижение

точности результатов расчета. Значения <р, р, ш

ор

каждой фазы и

коэффи-

циента Хек для каждой ступени давления устанавливают по величине сред-

него давления р; и средней температуре 'Л потока на ступени. При этом

величину среднего давления на i-й ступени определяют по формуле

4

1

(1 + $).

(VI.130)

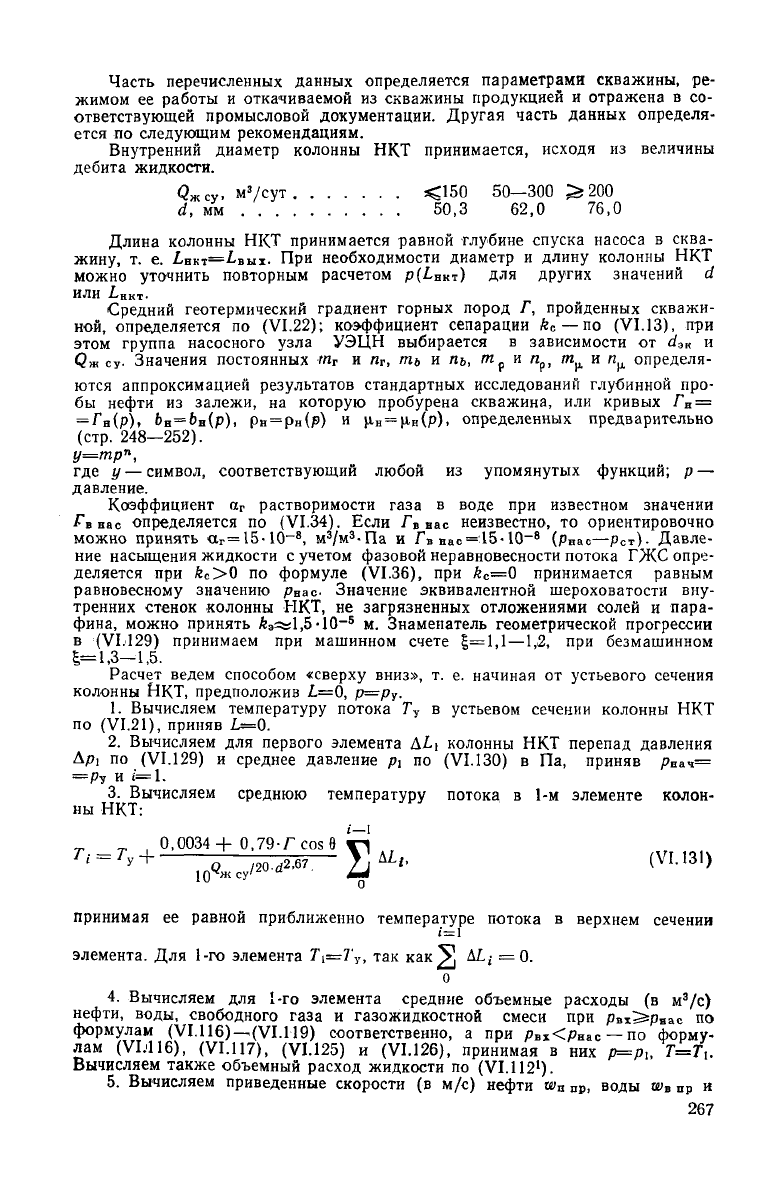

Распределение давления вдоль колонны НКТ

Для построения кривой распределения давления вдоль колонны НКТ при

.жеплуатации скважины установкой погружного центробежного электронасо-

са ' необходимы: объемный

расход

жидкости (воды-|-нефти) при стандарт-

ных условиях Qat су, м

3

/с; объемная расходная обводненность жидкости

Рв

су при СУ;

устьевое

давление в колонне подъемных

труб

(абсолют-

ное) ру, Па; давление насыщения нефти газом р

н

, определенное стандартным

способом, Па; газовый фактор нефти Г

и

пас при СУ, м

3

/м

э

; газовый фактор

воды Г

в

нас при СУ, м

3

/м

3

; коэффициент сепарации свободного газа k

a

перед

входом

в насос; температура пласта Г

пл

, К; геотермический гради-

ент Г,

градус/м;

внутренний диаметр эксплуатационной колонны d

3K

, м; рас-

стояние от устья скважины до кровли пласта i.

Kn

, м; средний

угол

между

вертикалью и стволом скважины 0,

градус;

длина колонны НКТ

£

В

ых,

м;

внутренний диаметр колонны подъемных

труб

d, м; эквивалентная шерохо-

ватость стенок подъемных

труб

k

a

, м; забойное давление р

3

ав, Па; плотность

нефти

р

в

су, воды р

в

су, и нефтяного газа рг су при СУ, кг/м

3

; эксперимен-

тальные коэффициенты для оценки: количества газа, растворенного в нефти,

/Пг,

п

т

; объемного коэффициента нефти т

в

, п

в

; плотности нефти m

f

, n

p

;

вязкости

нефти

/я„>

п^\ количества газа, растворенного в воде, а

г

; м

3

/(м

3

-Па);

давление насыщения нефти с

учетом

фазовой неравновесности потока ГЖС

Рд нас, Па.

1

Настоящий алгоритм может быть использован и в

случае

эксплуатации скважины

фонтанным

способом, если принять: коэффициент сепарации свободного газа

*

с

=0;

дей-

ствительное давление насыщения жидкости попутным газом равным равновесному дав-

лению насыщения нефти.

266

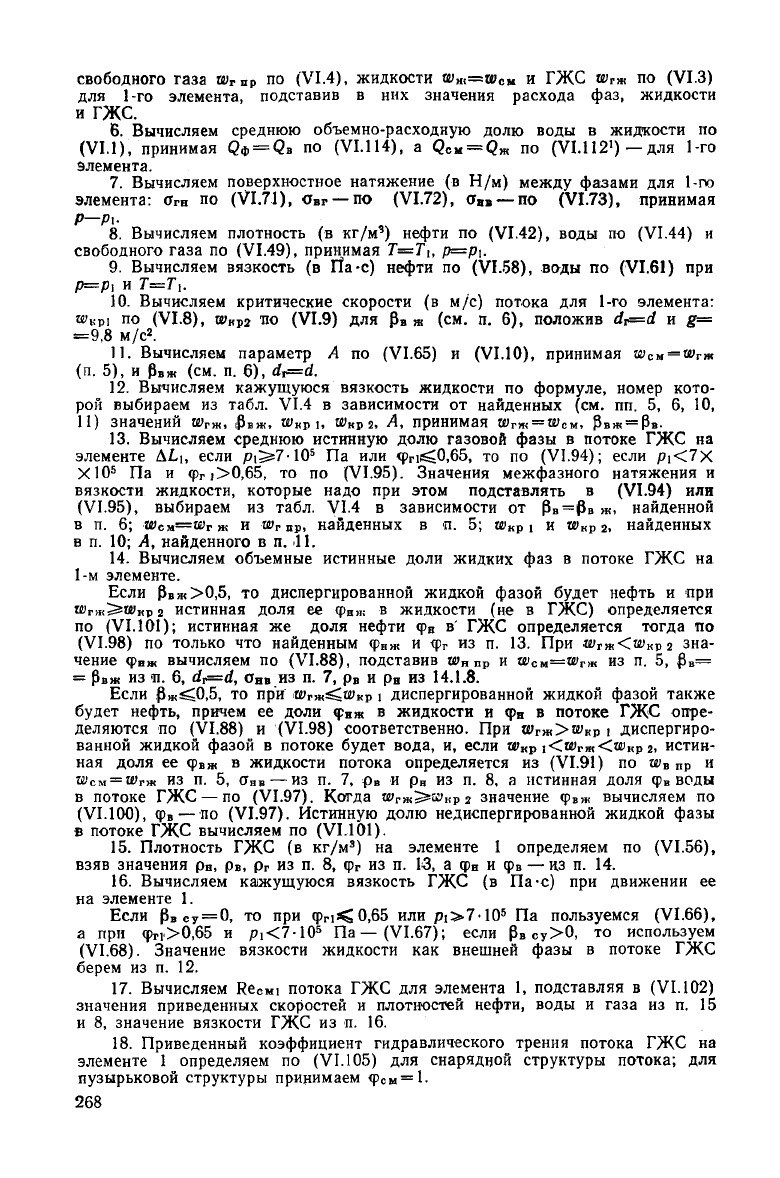

Часть перечисленных данных определяется параметрами скважины,

ре-

жимом

ее

работы

и

откачиваемой

из

скважины продукцией

и

отражена

в со-

ответствующей промысловой документации. Другая часть данных определя-

ется

по

следующим рекомендациям.

Внутренний диаметр колонны

НКТ

принимается, исходя

из

величины

дебита жидкости.

<Эжсу

м

3

/сут

<150

50—300

^200

й,

мм 50,3 62,0 76,0

Длина колонны НКТ принимается равной глубине спуска насоса

в

сква-

жину,

т. е.

£нкт=£вых.

При

необходимости диаметр

и

длину колонны

НКТ

можно уточнить повторным расчетом p(L

Htrl

)

для

других

значений

d

ИЛИ

LHKI.

Средний

геотермический градиент горных пород

Г,

пройденных скважи-

ной,

определяется

по

(VI.22); коэффициент сепарации

к

е

—

по (VI.13),

при

этом группа насосного

узла

УЭЦН выбирается

в

зависимости

от d

3K

и

Q,K

су.

Значения постоянных

т

г

и п

г

, ть и

Пь,

m

f

и и

р>

т^ и п^

определя-

ются аппроксимацией результатов стандартных исследований глубинной

про-

бы нефти

из

залежи,

на

которую пробурена скважина,

или

кривых

Г

н

=

=

Г

а

(р), 6

н

=6н(р), рв = р

н

(р)

и

Цн

=

Цн(р),

определенных предварительно

(стр.

248—252).

у=тр

п

,

где

у —

символ, соответствующий любой

из

упомянутых функций;

р —

давление.

Коэффициент

о

г

растворимости газа

в

воде

при

известном значении

Г*

нас определяется

по

(VI.34). Если

Г

в

вас

неизвестно,

то

ориентировочно

можно принять а

г

=15-10-

8

, м

3

/м

3

-Па

и Г

в

нас=15-10~

8

(р

Н

ас—Рст). Давле-

ние

насыщения жидкости

с

учетом

фазовой неравновесности потока ГЖС опре-

деляется

при

й

с

>0

по

формуле (VI.36),

при

&

с

=0 принимается равным

равновесному значению р

Н

ас Значение эквивалентной шероховатости

вну-

тренних стенок колонны НКТ,

не

загрязненных отложениями солей

и

пара-

фина,

можно принять й

э

=«1,5-10-

5

м.

Знаменатель геометрической прогрессии

в

(VI.129)

принимаем

при

машинном счете 1=1,1—1,2,

при

безмашинном

g=l,3—1,5.

Расчет ведем способом

«сверху

вниз»,

т. е.

начиная

от

устьевого

сечения

колонны

НКТ, предположив L=0,

р=ру.

1. Вычисляем температуру потока

Т

у

в

устьевом сечении колонны НКТ

по

(VI.21), приняв L=0.

2. Вычисляем

для

первого элемента

&L

X

колонны НКТ перепад давления

Л/>1

по

(VI. 129)

и

среднее давление

p

t

по

(VI. 130)

в Па,

приняв

/>

Н

ач=

=р

у

И

г'=1.

3. Вычисляем среднюю температуру потока

в 1-м

элементе колон-

ны

НКТ:

:1

0,0034+

0,79-rcos8

Г1

S>

(VU31

>

принимая

ее

равной приближенно температуре потока

в

верхнем сечении

/=1

элемента. Для 1-го элемента 7'i=7

l

y

, так как^ &Li

=

О-

о

4. Вычисляем

для 1-го

элемента средние объемные расходы

(в м

3

/с)

нефти,

воды, свободного газа

и

газожидкостной смеси

при

рвх^Ряас

по

формулам

(VI.116)—.(VI.M9)

соответственно,

а при

р

В

х<Рнас

—

по форму-

лам

(VL116),

(VI.117),

(VI.125)

и

(VI.126),

принимая

в них

р=р

и

Т=Т

и

Вычисляем также объемный

расход

жидкости

по

(VI.112').

5. Вычисляем приведенные скорости

(в м/с)

нефти

w

a

П

р, воды ш„

пр

и

267

свободного газа а>шр по (VI.4), жидкости

w

m

=w

C

H

и ГЖС ш

гж

по

(VI.3)

для 1-го элемента, подставив в них значения

расхода

фаз, жидкости

и

ГЖС

Б.

Вычисляем среднюю объемно-расходную долю воды в жидкости по

(VI. 1), принимая Q

4

= Q

B

ПО

(VI.114),

a Q

CU

= Q

№

no

(VI.112

1

)

— для 1-го

элемента.

7. Вычисляем поверхностное натяжение (в Н/м)

между

фазами для 1-го

элемента: а

гн

по

(VI.71),

Cr — no (VI.72), 0

Н

в — по

(VI.73),

принимая

Р—Pi-

8. Вычисляем плотность (в кг/м') нефти по (VI.42), воды по

(VI.44)

и

свободного газа по (VI.49), принимая Т=Т[, р=р\.

9. Вычисляем вязкость (в Fla-c) нефти по (VI.58), воды по

(VI.61)

при

P=Pi

и Т—Тх.

10. Вычисляем критические скорости (в м/с) потока для 1-го элемента:

ay

K

pi

по (VI.8), ю„р2 по

(VI.9)

для р

в

ж (см. п. 6), положив

dt=d

и g=

=9,8

м/с

2

.

11.

Вычисляем параметр А по

(VI.65)

и

(VI.10),

принимая w

C

u = w

rm

(п.

5), и рвж (см. п. 6),

dr=d.

12. Вычисляем кажущуюся вязкость жидкости по формуле, номер кото-

рой

выбираем из табл. VI.4 в зависимости от найденных (см. пп. 5, 6, 10,

11) значений ш

гж

,

(

р

В

ж,

»

K

pi,

о>

кр

2, А, принимая

ai

rMi

=a)

C

M,

рвж = Рв.

13.

Вычисляем среднюю истинную долю газовой фазы в потоке ГЖС на

элементе AL

b

если

pi^7-10

5

Па или <р

г

ц<0,65, то по (VI.94); если

р\<7Х

Х10

5

Па и фг1>0,65, то по (VI.95). Значения межфазного натяжения и

вязкости

жидкости, которые надо при этом подставлять в

(VI.94)

или

(VI.95), выбираем из табл. VI.4 в зависимости от

р

в

=Р

в

ж, найденной

в

п. 6; 10см=о>г ж и Шгпр, найденных в п. 5; w

K

p i и ш

К

рг, найденных

в

п. 10; А, найденного в п. 11.

14. Вычисляем объемные истинные доли жидких фаз в потоке ГЖС на

1-м элементе.

Если Рвж>0,5, то диспергированной жидкой фазой

будет

нефть и при

ЮгжЗгшир 2 истинная доля ее <р

Н

ж в жидкости (не в ГЖС) определяется

по

(VI.101);

истинная же доля нефти <р

н

в' ГЖС определяется

тогда

по

(VI.98)

по только что найденным

<р

нж

и <р

г

из п. 13. При

w

rx

<w

KV2

зна-

чение фнж вычисляем по (VI.88), подставив да

н пр

и

w

CM

=w

rm

из п. 5, {5

В

=

=

Рвж из п. 6, d,=d, Онв из п. 7, р

в

и р

н

из 14.1.8.

Если ,§щ^0,5, то при Wrm^WKv i диспергированной жидкой фазой также

будет

нефть, причем ее доли фнж в жидкости и ф

я

в потоке ГЖС опре-

деляются по

(VI.88)

и

(VI.98)

соответственно. При

w

T

m>w

Kp

, диспергиро-

ванной

жидкой фазой в потоке

будет

вода, и, если а/

кр

i<w

rm

<w

K

p2,

истин-

ная

доля ее ф

вж

в жидкости потока определяется из

(VI.91)

по ш

в П

р и

ш,

1

см

=

а>

РЖ

из п. 5, а

нв

— из п. 7, р

в

и р„ из п. 8, а истинная доля ф

в

воды

в

потоке ГЖС — по (VI.97). Когда о>

г

ж3га>нр2 значение фвж вычисляем по

(VI.100),

ф

в

— по (VI.97). Истинную долю недиспергированной жидкой фазы

в

потоке ГЖС вычисляем по

(VI.101).

15. Плотность ГЖС (в кг/м

3

) на элементе 1 определяем по (VI.56),

взяв

значения р

я

, р

в>

Рг из п. 8, ф

г

из п. 13, а ф

н

и фв — из п. 14.

16. Вычисляем кажущуюся вязкость ГЖС (в Па-с) при движении ее

на

элементе 1.

Если Рвсу=0, то при фг1<0,65 HflHp!>7'10

5

Па пользуемся (VI.66),

а при фг

Г

>0,65 и р,<7-10

5

Па— (VI.67); если Рв су>0, то используем

(VI.68). Значение вязкости жидкости как внешней фазы в потоке ГЖС

берем из п. 12.

17. Вычисляем Re

C

Mi потока ГЖС для элемента 1, подставляя в

(VI.102)

значения

приведенных скоростей и плотностей нефти, воды и газа из п. 15

и

8, значение вязкости ГЖС из п. 16.

18. Приведенный коэффициент гидравлического трения потока ГЖС на

элементе 1 определяем по (VI. 105) для снарядной структуры потока; для

пузырьковой структуры принимаем ф

С

м = 1-

268

19. Коэффициент гидравлического трения

XCMI

потока ГЖС на элемен-

те 1 определяем по

(VI.103)

или (VI.104), принимая d

r

=^, &э — из таблицы

исходных данных.

20. Вычисляем длину AZ-i элемента 1 по (VI.128), принимая Api из п. 2;

w

B

DPI, O>B DPI, а>

г

npi из п. 5; рщ, рш, рп из п. 8; фп из п. 13; <рщ и фщ из

П.

14; Я,см1 из п. 19; g=9,81 м/с

2

;

d

T

=d;

в —из таблицы исходных данных.

21.

Вычисляем AL

2

, AL

3

и т. д. элементов колонны НКТ, повторяя дей-

ствия,

указанные в п.

12—20,

пока

.

(VI.132)

2 х. (VI. 133)

1

т. е. пока в колонне НКТ движется газожидкостная смесь и пока длина ко-

лонны

НКТ, где наблюдается движение ГЖС, не превышает расстояния Z-вых

от устья скважины до ловильной головки насоса (см. VI. 133).

22. Если для i-го элемента

т. е. если давление на верхнем конце элемента меньше, а на нижнем больше

Ра нас, то длину ALt i-ro элемента определяем по перепаду

APi—Ръ

нас—РУ!'"

1

,

после чего определяем L

rm

по (VI.133), которая соответствует давлению

Ря нас в колонне НКТ.

23.

Если

L

ryK

,

найденная в п. 22, отвечает условию /-гж^^вых, то за-

канчиваем расчет на участке движения ГЖС в колонне НКТ. Если найден-

ное

в п. 22 значение /.

Г

ж>£вых, то находим давление на глубине

£вых

(давление в нижнем сечении колонн НКТ, т. е. в выходном сечении ловиль-

ной

головки насоса):

/>ВЫХ =

V

1

где g=9,81 м/с

2

; фн;, фв.-, фг; — истинные объемные доли, а р

н

<, рв(, рн —

плотности соответственно нефти, воды и газа в £-м элементе колонны НКТ

(см.

пп. 5 и 8).

24. Если

LTTK,

найденная в п. 22, меньше /.

В

ых, то определяем

Д£

ж

=1„ых—I™,

(VI.134)

на

котором в колонне НКТ течет не ГЖС, а жидкость (смесь нефти и во-

ды),

чтобы вычислить Држ на элементе AZ-ж.

25. Находим среднюю температуру потока на элементе АЬ

Ж

:

где Ь

гж

определяем по (VI.133), АЬ

Ж

— по (VI.134), а Т

у

берем из п. 1.

26. Вычисляем объемные расходы нефти (в м

3

/с) по (VI. 113), воды по

(VI. 114), жидкости по (VI.112

1

).

27. Вычисляем приведенные скорости (в м/с) нефти w

B П

р, воды w

B пр

по

(VI.4)

и среднюю скорость

а)

ж

=ш

см

жидкости по (VI.3).

28. Вычисляем объемно-расходную долю воды р

в

в потоке по (VI.1),

полагая

Q

i

=Q

B

,

Q

C

M=QB-]-QH

ИЗ П. 26.

29. Вычисляем плотности (в кг/м

3

) нефти р

н

по

(VI.42)

и воды р

в

по

(VI.44).

30. Вычисляем межфазное натяжение а

Н

в

-72-

-305)1.

J

/>

н

ас

269

31.

Вычисляем истинную долю ди-

спергированной жидкости в потоке.

Если

р

в

>0,5, то диспергированной

фазой

в потоке

будет

нефть, и при

OJHCSSSOIKPZ.

где w

m

— из п. 27, а

ш)

К

р2—

из

п. 10, <р„ определяем по

(VI.101),

г. е. принимаем практически равной

расходной доле ее в потоке. При т

ж

<

<о>кр2

значение <р

и

определяем по

(VI.88), принимая да

НП

р и ш

ж

из п. 27,

Рв

из п. 28, р

н

и р

в

из п. 29, а

лв

из

п.

30 и полагая

£=9,81

м/с

2

,

d

T

=d.

Если

р

в

^0,5, то при

w

m

^.w

Kpu

где

ш

нР

1 из п. 10, диспергированной жид-

костью в потоке также

будет

нефть

и

истинная доля ее ф

н

определяется

по

(VI.88). При

w

m

>w

rvi

i

диспергиро-

ванной

жидкостью

будет

вода, и если

Wxt\<w

m

<w

Kp2

,

то истинная доля

в

потоке ф

в

определяется формулой

(VI.91), где ш

в

пр и и;

1

см = и'ж берутся

из

п. 27; если же а)

ж

>ш

кр2

, то ф„

определяется по (VI. 100) как расход-

ная

доля воды в потоке.

32. Вычисляем по

(VI.101)

истин-

ную долю недиспергированой жидко-

сти в потоке, полагая

ф

г

=0.

33.

Вычисляем вязкость в (Па-г)

воды по

(VI.61)

и нефти по

(VI.58')

для Т

ж

из п. 25.

34. Вычисляем параметр А по

(VI.65)

и (VI. 10) для р

в

из п. 28 и

Wctt = w

x

из п. 27.

35. Вычисляем кажущуюся вязкость потока жидкости.

Если

Рв=0,

то

всегда

ц

ж

=ц

н

(см. п. 32); если Рв=1, то Цж=|Хв (см.

п.

33). При р

в

>0,5, если

w

m

^w

Kvi

(w

x

— см. п. 27, a

w

KP2

— п. 10), то ц

ж

определяем по (VI.62); если

И)

Ж

<И'КР2,

ТО

|ХЖ=Ц,

В

(СМ.

П. 33).

При

р

в

^0,5, если Шщ^ДОкр!, где a>

K

pi определяем по п. 10,

Цж=Цв

(см.

п.

33); если ю

к

р1<а>ж<а>кр2, то

цж=Цн

(см. п. 33); если ш

ш

^а)кр

2

и Л<1,

то |х

ж

определяем по (VI.63), при А>\ \i

m

определяем по (VI.64). При

этом |Лн в

(VI.63)

и

(VI.64)

берем из п. 33.

36. Вычисляем

Re

w

=Rec

M

жидкости на рассматриваемом участке по

(VI.102),

принимая

ц

С

м=Цж

из п. 34,

d

r

=rf,

ш

г

пр=0,

р

и

и р

в

определяем

по

п. 29, и)

н

пр и ш

в

пр — по п. 27.

37. Вычисляем коэффициент гидравлического трения Я,ж=Я,

0М

потока

жидкости на элементе Д1

Ж

при Re

M

<2000 по

(VI.106),

при Re

w

>2000 —по

(VI.104),

положив

IJ>CM=1,

Re

C

M=Re

№

,

d

T

=d.

38. Вычисляем Ар

ж

для элемента Д/.

ж

по

(VI.128),

принимая Д£

ж

из

п.

24, р

я

, рв из п. 29, фн и ф

в

из п. 31 и п. 32, w

B П

р и ш

в

пр из п. 27,

Я.су=Я

Ж

ИЗ П. 37, фг = 0, р

г

а)

2

г пр/фг = 0.

39. Определяем давление в колонне НКТ на расстоянии £вых=£г

Ж

+

-\-ALm от устья:

А

Ру

Рис.

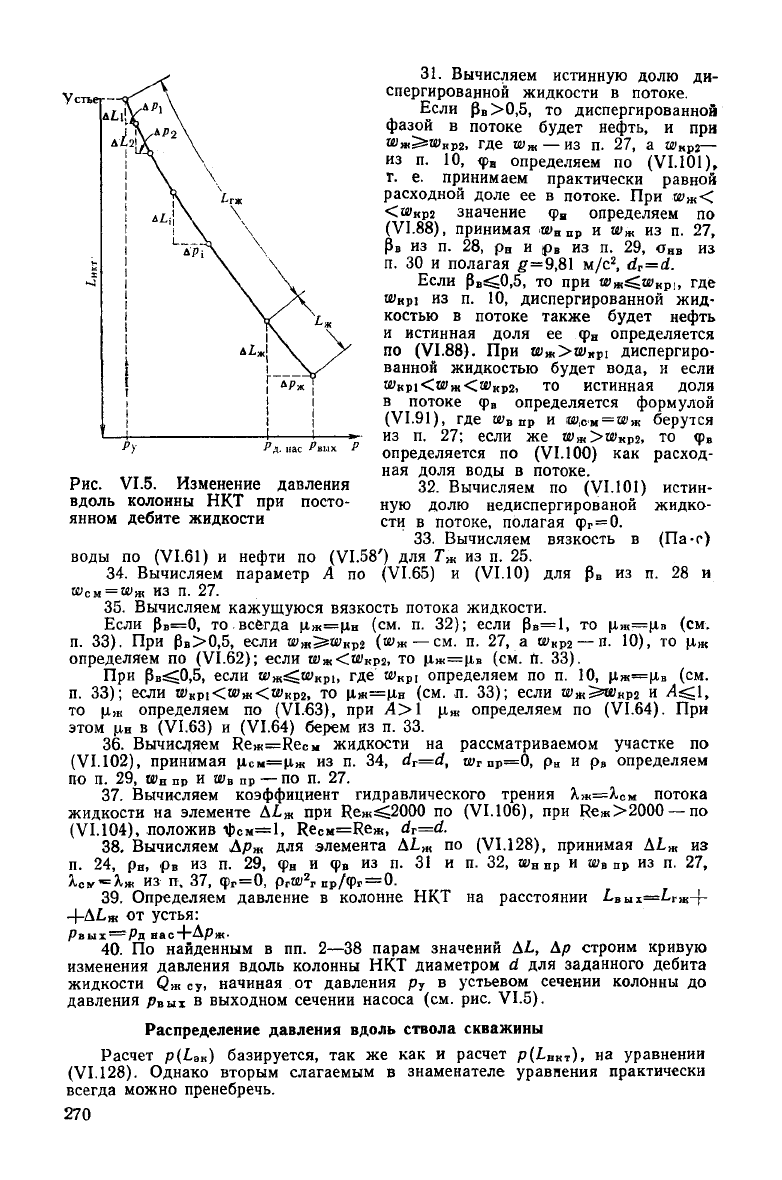

VI.5. Изменение давления

вдоль колонны НКТ при посто-

янном

дебите жидкости

РвыхРд вастрж

40. По найденным в пп.

2—38

парам значений AL, Ар строим кривую

изменения

давления вдоль колонны НКТ диаметром d для заданного дебита

жидкости Q

M

су, начиная от давления р

у

в устьевом сечении колонны до

давления р

В

ых в выходном сечении насоса (см. рис.

VI.5).

Распределение давления вдоль ствола скважины

Расчет р(£

Э

к) базируется, так же как и расчет p(L

BK

i), на уравнении

(VI.128).

Однако вторым слагаемым в знаменателе уравнения практически

всегда

можно пренебречь.

270