Гуманенко Е.К.(ред.), Антипенко В.С., Бадалов В.И. Военно-полевая хирургия

Подождите немного. Документ загружается.

ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ХИРУРГИЯ

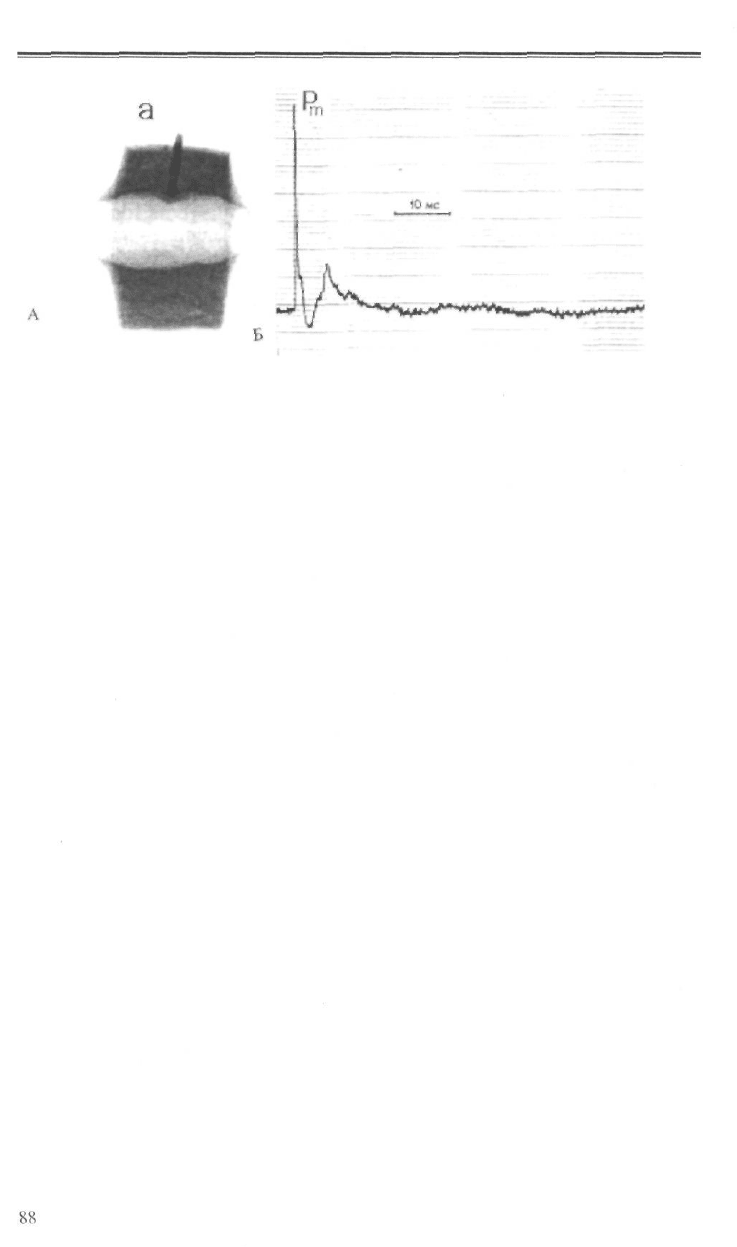

Рис. 3.8. Импульсная рентгенограмма (А) блока из 20% желатина в фазе

максимального развития ВПП (а — преобразователь давления) и осциллограмма

(Б) записи ударно-волнового процесса в 20% желатине при выстреле

в блок 7,62 мм пулей из автомата АКМ со скоростью 715 м/с.

Вслед за «ударной» волной (Рт = 2000 кПа) следуют значительно меньшие

по величине (Р = 15-20 кПа) низкочастотные волны давления,

длительностью существования до 20-30 мс

ударную волну (рис. 3.8). Она характеризуется крутым фронтом поло-

жительного давления (до 1000 кПа) и малой продолжительностью (до

0,5 мкс). Из-за кратковременности существования она не играет веду-

щей роли в формировании огнестрельной раны. Вторая фаза волн дав-

ления — низкочастотные волны, которые характеризуются значительно

большей продолжительностью, образуют феномен кавитации, состав-

ляют третий фактор образования огнестрельной раны и играют важное

значение в формировании зоны вторичного некроза.

Второй фактор — воздействие ранящего снаряда. Основной балли-

стической характеристикой ранящих снарядов является их начальная

скорость. В соответствии с этим различают низкоскоростные

(V

0

< 400 м/с) и высокоскоростные (V

0

> 760 м/с) ранящие снаряды.

Поражающий эффект возрастает при увеличении угла нутации пули в

тканях и достигает максимума при ее опрокидывании или деформации.

Это объясняется увеличением площади сечения входящего в ткани

снаряда, возрастанием коэффициента торможения и, в результате, уве-

личением кинетической энергии, передаваемой тканям. При прохож-

дении через ткани обычной пули калибра 7,62 в устойчивом положе-

нии, поражаемым тканям передается 20% кинетической энергии, при

прохождении малокалиберной кувыркающейся пули с начальной ско-

ростью полета 900 м/с — 60%. Таким образом, в результате воздействия

высокоскоростных ранящих снарядов возникает качественно новый

тип огнестрельных ран (рис. 3.9, 3.10).

Третий фактор (основной и специфический для огнестрельной

раны) — воздействие энергии бокового удара. В процессе прохождения

ранящего снаряда, обладающего огромной кинетической энергией, че-

рез ткани — в его кильватере в результате эффекта кавитации (колеба-

ний тканей) образуется временная пульсирующая полость (ВПП). В за-

висимости от энергии, передаваемой тканям ранящим снарядом, диа-

метр полости превышает диаметр ранящего снаряда в 10—25 раз, а

Глава 3. БОЕВАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ

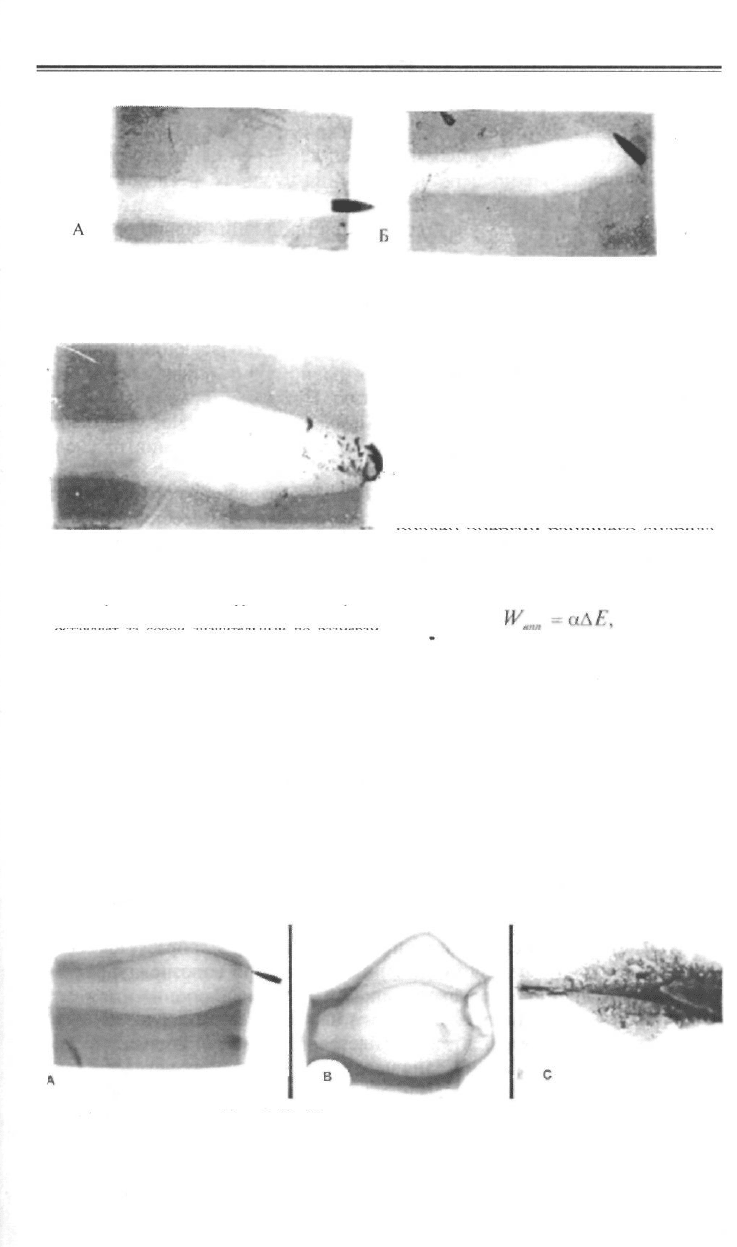

Рис. 3.9. Импульсные рентгенограммы

движения пуль в блоках из 20% желатина:

А — выстрел 7,62 мм пулей из автомата АК-47; Б — выстрел 5,45 мм пулей из автомата АК-74

продолжительность пульсации

превышает время прохождения

снаряда через ткани в 1000-2000

раз (рис. 3.11).

Образование временной пуль-

сирующей полости происходит в

соответствии с законами гидроди-

намики. Объем полости пропорци-

онален энергии ранящего снаряда,

переданной тканям, и выражается

зависимостью:

Рис. 3.10. Импульсная рентгенограмма.

Выстрел 5,56 мм пулей из автоматической вин-

товки MI6A1 (США) в 20% желатиновый блок.

Видны расплющивание и фрагментация сердеч-

ника и оболочки пули. Деформированная пуля

оставляет за собой значительный по размерам

раневой канал

где W

тп

— объем временной пульсирую-

щей полости; dE — кинетическая энергия, переданная тканям, а — коэффициент про-

порциональности.

Объем временной полости пропорционален начальной кинетиче-

ской энергии ранящего снаряда, коэффициенту торможения, площади

поперечного сечения ранящего снаряда, длине раневого канала и плот-

ности тканей.

Из уравнений следует, что пули малого калибра (5,45—5,56 мм)

утрачивают свою кинетическую энергию в тканях на более коротком

расстоянии, чем пули большего калибра (7,62 мм), за счет высокого

коэффициента торможения. Самые большие размеры ВПП образуются

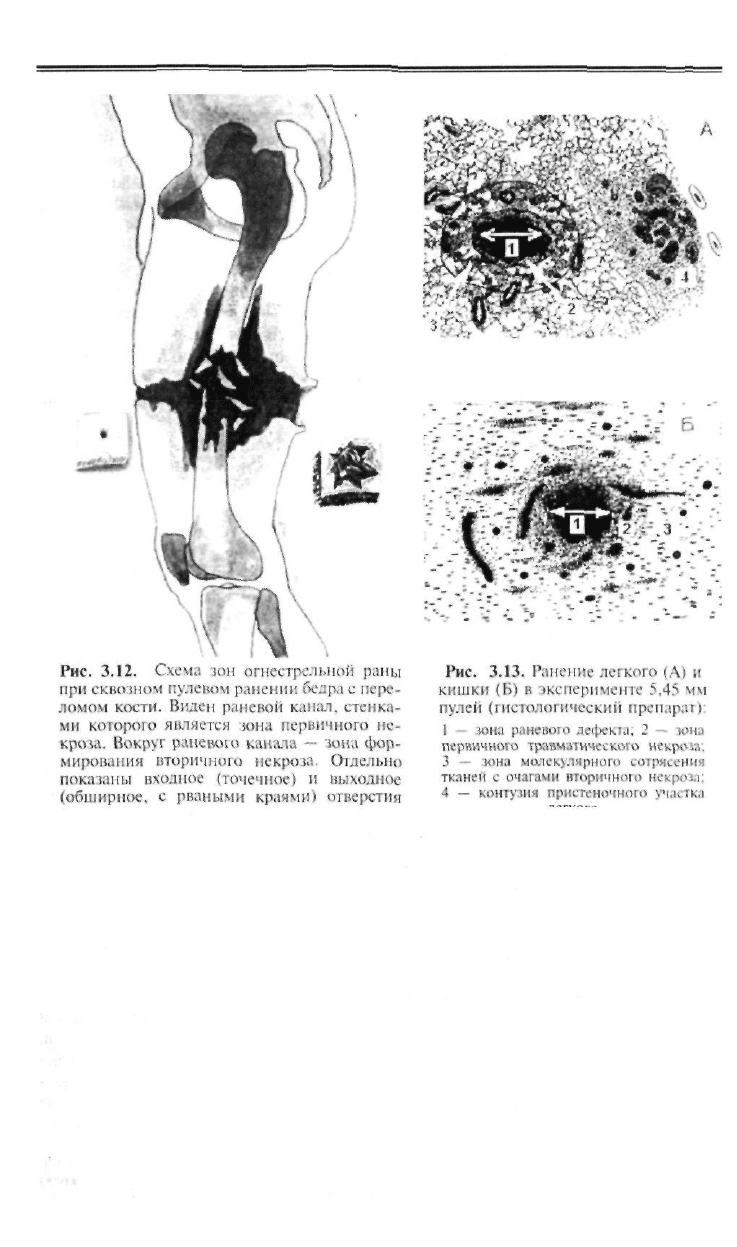

Рис. 3.11. Импульсные рентгенограммы.

Формирование ВПП в блоке из 20% желатина (А) при выстреле 5,45 мм пули из автомата

АК-74 со скоростью 900 м/с. После спадения временной полости (В) остается конусообраз-

ный канал — постоянная полость (С), в стенках которой имеются глубокие трещины и мел-

кие надрывы желатина

89

ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ХИРУРГИЯ

в точке максимального торможения ранящего снаряда, где происходит

наибольшее освобождение кинетической энергии. Пули калибра

7,62 мм отличаются стабильным положением в полете, поэтому тормо-

жение их возрастает по мере продвижения в тканях и, следовательно,

размеры ВПП наибольшие у выходного отверстия раневого канала.

Коэффициент торможения увеличивается пропорционально росту угла

отклонения пули и достигает максимума при угле, равном 90°. У высо-

коскоростных кувыркающихся пуль со смещенным центром тяжести

такой угол часто образуется при вхождении в ткани, поэтому максима-

льные размеры ВПП формируются уже в начале раневого канала.

При ранениях стреловидными элементами, обладающими низкой

кинетической энергией, наблюдается равномерное повреждение тка-

ней от входного к выходному отверстию. При ранениях стальными ша-

риками, кубиками, осколками произвольной формы — за счет увеличения

площади поперечного сечения — наибольшие повреждения наблюда-

ются в области входного отверстия.

Важным составляющим элементом образования огнестрельной

раны является структура повреждаемых тканей. Процесс ранения как

феномен передачи энергии ранящего снаряда тканям представляет со-

бой гидродинамическое явление, в основе которого лежит эффект ка-

витации. В наибольшей степени кавитационное воздействие реализует-

ся в тканях с высокой плотностью, содержащих много жидкости и за-

ключенных в плотные оболочки. Такими тканями являются мышцы и

паренхиматозные органы. Легкие в силу низкой плотности и сообще-

ния с внешней средой в наименьшей степени реализуют эффект кави-

тации. Воздействие кавитации на полые органы зависит от степени их

заполнения жидким содержимым и газом.

Четвертый фактор — воздействие вихревого следа (потока вихреоб-

разно двигающегося воздуха и частиц тканей), возникающего позади

ранящего снаряда. В рану всасываются частицы одежды, почвы, мик-

робы с окружающей кожи и пр.

3.3.2. Морфология и особенности огнестрельной раны

В результате действия перечисленных факторов образуется огне-

стрельная рана, имеющая входное, выходное (при сквозном характере

ранения) отверстия и раневой канал.

Раневой канал огнестрельной раны часто имеет сложную, неправи-

льную форму и контуры, что объясняется двумя механизмами: измене-

нием траектории движения ранящего снаряда в тканях вследствие со-

прикосновения его с плотными образованиями, например, костями,

сухожилиями (первичные девиации); различной сократимостью разно-

родных и даже однородных тканей (вторичные девиации). Тем не ме-

нее в соответствии с морфологическими и функциональными измене-

ниями, а главное, в интересах лечебной тактики в пределах раневого

90

Глава 3. БОЕВАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ

раневого канала лепечи

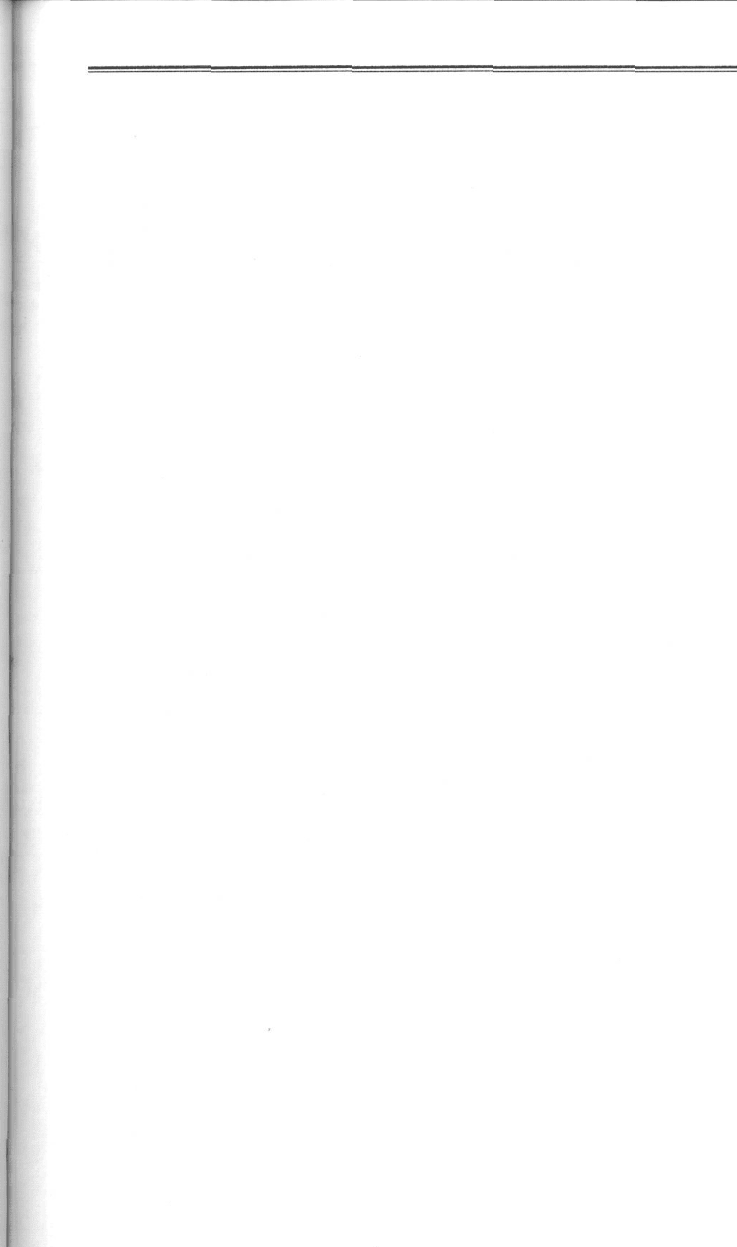

канала выделяются три зоны огнестрельной раны, впервые описанные

М. Борстом в 1925 году (рис. 3.12, 3.13).

Первая — зона раневого дефекта — образуется в результате прямого

действия ранящего снаряда. Она представляет собой неправильной

формы извилистую щель, заполненную раневым детритом, кровяными

сгустками, инородными телами, костными осколками при поврежде-

нии костей. Эта зона является ориентиром при определении направле-

ния выполнения хирургической обработки, а ее содержимое подлежит

тщательному удалению.

Вторая — зона первичного некроза — возникает в результате действия

всех факторов образования огнестрельной раны. Это ткани, прилежа-

щие к зоне раневого дефекта и полностью утратившие жизнеспособ-

ность. Мертвые ткани должны быть полностью иссечены и удалены во

время хирургической обработки.

91

ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ХИРУРГИЯ

Третья — зона вторичного некроза («молекулярного сотрясения» по

Н. И. Пирогову)

1

— формируется в результате действия энергии боково-

го удара и образования ВПП. Она имеет мозаичный характер по выра-

женности морфологических проявлений, их размерам, протяженности

и глубине расположения от зоны раневого дефекта. Макроскопически

эти изменения характеризуются очаговыми кровоизлияниями, пони-

женной кровоточивостью и яркостью тканей; микроскопически — нару-

шением микроциркуляции в виде спазма или паретической дилатации

мелких сосудов, стазом форменных элементов, деструкцией клеток и

внутриклеточных структур. Вторичный некроз — процесс, развивающий-

ся в динамике (до нескольких суток) и зависящий от условий жизнедея-

тельности тканей в ране. Следовательно, основной задачей лечения

применительно к этой зоне является недопущение прогрессирования

вторичного некроза путем создания благоприятных условий для зажив-

ления раны.

Механизмы образования вторичного некроза сложны и до конца не

изучены. Имеют значение ишемия из-за выраженных нарушений мик-

роциркуляции, избыточный протеолиз вследствие прямого поврежде-

ния структур клеток и ишемического повышения проницаемости

клеточных мембран, ударно-волновое повреждение субклеточных

структур.

Огнестрельная рана отличается от ран другого происхождения (коло-

тых, резаных, рубленых) следующими особенностями:

1) наличием зоны некротических тканей вокруг раневого канала

(первичный некроз);

2) образованием новых очагов некроза в ближайшие часы и дни по-

сле ранения (вторичный некроз);

3) неравномерной протяженностью поврежденных и омертвевших

тканей за пределами раневого канала вследствие сложности его архи-

тектоники (первичные и вторичные девиации);

4) часто наличием в тканях, окружающих раневой канал, инородных

тел — деформированных пуль, осколков, обрывков тканей одежды и др.

3.3.3. Общие и местные реакции организма

на огнестрельную травму

В ответ на ранение организм мобилизует общие и местные защит-

ные реакции, направленные на заживление раны, что составляет суть

раневого процесса.

Общие реакции протекают в две фазы.

Первая фаза — катаболическая. Она характеризуется повышенным

выбросом в кровь адреналина, норадреналина и глюкокортикоидов,

повышением агрегационных свойств тромбоцитов и процессов внутри-

сосудистого свертывания крови. В результате происходит спазм пери-

ферических мышечных и висцеральных сосудов, усиливается распад

белков, жиров и углеводов, снижается проницаемость сосудистой стен-

1

«Что особливо отличает в моих глазах действие огнестрельного снаряда на ткани,

это молекулярное сотрясение, которое он им сообщает; его границы и степень мы никогда

не в состоянии определить точно», — Н. И. Пирогов.

92

Глава 3. БОЕВАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ

ки и клеточных мембран. Таким образом, в первой фазе реализуется

комплекс защитно-приспособительных (адаптивных) реакций, направ-

ленных на выживание организма в экстремальной ситуации: спазм пе-

риферических сосудов обеспечивает централизацию кровообращения;

спазм легочных посткапиллярных сосудов, замедляя легочный крово-

ток, повышает насыщаемость эритроцитов кислородом; повышенная

свертываемость крови, наряду с генерализованным вазоспазмом, спо-

собствует остановке кровотечения; распад белков, жиров и углеводов

обеспечивает организм энергией; понижение проницаемости сосуди-

стой стенки и клеточных мембран снижают интенсивность воспалите-

льной реакции. В неосложненных случаях катаболическая фаза про-

должается 1—4 суток.

Вторая фаза — анаболическая. Она характеризуется снижением кон-

центрации адаптивных гормонов, нормализацией системы свертыва-

ния крови, активизацией факторов иммунной защиты организма, по-

вышением уровня гормонов, обеспечивающих пластические процессы:

соматотропного гормона, инсулина, тестостерона и минералокортико-

идов. В результате этого нормализуются периферическое кровообраще-

ние и микроциркуляция, обмен веществ; стимулируются процессы,

обеспечивающие регенерацию и заживление раны. В неосложненных

случаях анаболическая фаза начинается с 4—5-х суток и продолжается

в течение 10—14 дней.

При тяжелом течении раневого процесса, в случаях развития ранних

осложнений, катаболическая фаза затягивается, что в наиболее тяже-

лых случаях приводит к истощению защитных сил организма и смерти.

При развитии поздних осложнений возникает второй пик катабол и че-

ской фазы, который в зависимости от эффективности лечения перехо-

дит либо в анаболическую фазу и выздоровление, либо в состояние,

именуемое раневым истощением.

Местные реакции в огнестрельной ране реализуются в тканях, со-

хранивших жизнеспособность, то есть в зоне равивающегося вторичного

некроза. При этом зона раневого дефекта вследствие первичного мик-

робного загрязнения становится местом формирования раневой микро-

флоры, а зона первичного некроза тем морфологическим субстратом,

на который направлено, с одной стороны, действие микроорганизмов,

а с другой -- действие защитных факторов макроорганизма. Отсюда

становится понятным, что характер и эффективность местных реакций

определяются как степенью жизнеспособности тканей третьей зоны,

так и масштабами некроза второй зоны раневого канала.

В динамике местных реакций выделяются четыре фазы:

Первая фаза — сосудистых реакций. Первоначально она проявляется

спазмом артериол, капилляров и венул, тромбообразованием в резуль-

тате активации системы свертывания крови. В последующем спазм

сменяется паретическим расширением мелких сосудов, стазом фор-

менных элементов. Возникает гипоксия тканей и ацидоз. При благо-

приятных условиях микроциркуляция восстанавливается и наступает

вторая фаза; при неблагоприятных — формируются очаги некрозов.

Вторая фаза — очищения раны. Умеренный ацидоз, высвобождение и

активизация внутриклеточных ферментов поврежденных тканей, по-

вышенное выделение тучными клетками гистамина и серотонина на

поверхности эндотелия сосудистой стенки, образование малых пепти-

93

ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ХИРУРГИЯ

дов в тканях в результате активации протеолиза и калликреин-кинино-

вой системы приводят к вазодилатации, повышению осмотического

давления в тканях, повышению проницаемости стенок сосудов — про-

исходит выход жидкой части крови из сосудов в ткани, развивается

травматический отек. Биологическое и клиническое значение его за-

ключается в спонтанной остановке кровотечения из мелких сосудов и

очищении раны за счет вытеснения из раневого канала раневого дет-

рита, кровяных сгустков и инородных тел. Эти процессы называются

первичным очищением раны. При ранениях, наносимых ранящими сна-

рядами с небольшой кинетической энергией, травматический отек

обеспечивает самостоятельную санацию раны, способствует сближе-

нию ее краев и заживлению. Подобное течение раневого процесса на-

блюдается и при более сложных ранениях при условии своевременной

и правильно выполненной хирургической обработки раны.

При ранениях, сопровождающихся обширным повреждением тка-

ней, в ране развивается целый ряд явлений, направленных на расплавле-

ние и отторжение нежизнеспособного тканевого субстрата. В целом,

они укладываются в два биологических процесса. Во-первых, нежизне-

способные ткани расплавляются, поглощаются и выводятся из орга-

низма с участием местных защитных сил посредством фагоцитоза и

внутриклеточного переваривания с последующей гибелью самих фаго-

цитов. Во-вторых, расплавление нежизнеспособных тканей осуществ-

ляется экзогенными факторами бактериального происхождения — гиа-

луронидазой, стрептокиназой, коллагеназой и другими путем их проте-

олиза.

Параллельно с лизисными процессами нейтрофильные лейкоциты,

лимфоциты, моноциты и другие клетки формируют демаркационный

вал, разделяющий жизнеспособные ткани с продуктами распада мерт-

вого субстрата.

Таким образом, в результате действия процессов расплавления нежиз-

неспособные ткани превращаются в жидкий субстат — гной. Биологиче-

ское и клиническое значение этих процессов сводится к удалению не-

жизнеспособных тканей из огнестрельной раны путем перевода их в

жидкое состояние. Они называются вторичным очищением раны.

Течение раневого процесса через этап вторичного очищения типично

для огнестрельных ранений. Нагноение раны при ее хорошем дренирова-

нии является клиническим проявлением вторичного очищения, а не

осложнением {И. В. Давыдовский).

В то же время скопление гноя в замкнутых пространствах в виде аб-

сцессов, затеков, флегмон является механизмом развития местной

гнойной инфекции и считается гнойно-инфекционным осложнением

ранения. Поэтому основной задачей хирургического лечения огнестрель-

ных ран, наряду с рассечением и иссечением нежизнеспособных тка-

ней, является обеспечение наилучшего оттока раневого экссудата и

гнойного отделяемого.

Взаимоотношения микроорганизмов, находящихся в огнестрельной

ране, с организмом раненого определяются следующими положениями.

1. Огнестрельная рана всегда первично загрязнена микробами. Мик-

робное загрязнение раны — процесс внедрения микроорганизмов в

рану с ранящим снарядом.

94

Глава 3. БОЕВАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ

2. В результате явлений антагонизма и синергизма в ране формиру-

ется микробная ассоциация, способная вегетировать и размножаться —

раневая микрофлора. Она существует в любой огнестрельной ране и

способствует ее вторичному очищению, с одной стороны, и является

потенциальным источником раневой инфекции — с другой.

3. Раневая инфекция — новый этиопатогенетический процесс в те-

чении травматической болезни, обусловленный проникновением микро-

организмов за пределы очагов некроза в жизнеспособные ткани, окружаю-

щие рану.

Третья фаза — регенерации. Она характеризуется развитием грануля-

ционной ткани, которая формируется в виде очагов на стенках и дне

огнестрельной раны с последующим заполнением всего раневого де-

фекта. Основную массу грануляционной ткани составляют капилляры

и расположенные между ними фибробласты. Последние обладают вы-

сокой функциональной активностью в образовании коллагеновых во-

локон. Важную роль в образовании грануляционной ткани играют туч-

ные клетки, макрофаги и плазматические клетки. Грануляционная

ткань, богатая мезенхимальными элементами и фибробластами, синте-

зирующими коллаген, впоследствии трансформируется в соединитель-

ную ткань.

Четвертая фаза — рубцевания и эпителизации. Рубцевание осуществ-

ляется путем прогрессивного уменьшения в грануляционной ткани ка-

пилляров, фибробластов, макрофагов, тучных клеток с одновременным

увеличением коллагеновых волокон. В результате грануляционная

ткань становится плотной и грубой — формируется рубец, заполняю-

щий огнестрельную рану. Такой процесс называется заживлением от

рубцевания. Параллельно рубцеванию происходит процесс эпителиза-

ции. Источниками регенерации эпителия являются клетки базального

слоя кожи и слизистых оболочек, активно синтезирующие ДНК. Этот

процесс называется заживлением от эпителизации.

При небольших ранах и ранах, закрытых первичным либо отсрочен-

ным швами, типично заживление от эпителизации. При обширных ра-

нах и ранах, заживающих вторичным натяжением (через нагноение),

типичным является заживление через рубцевание. Для предотвращения

грубых функциональных дефектов, возникающих в результате обезоб-

раживающих рубцов, показано своевременное наложение вторичных

ранних и поздних швов.

3.3.4. Хирургическая обработка огнестрельных ран

Основным методом предупреждения развития тяжелых инфекцион-

ных осложнений огнестрельных ранений является первичная хирурги-

ческая обработка ран.

Принципиально важным является правильное определение показа-

ний к хирургическому лечению ран. Отечественными хирургами в годы

Великой Отечественной войны установлено, что в 30—40% случаев ог-

нестрельные раны не подлежат хирургической обработке, поскольку

они наносятся ранящими снарядами с низкой кинетической энергией

(мелкие осколки, пули, утратившие кинетическую энергию в процессе

95

ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ХИРУРГИЯ

полета), не имеют зоны вторичного некроза, а зона первичного некро-

за при поражении ими незначительна. В клиническом отношении —

это множественные мелкие поверхностные слепые осколочные раны;

сквозные пулевые и осколочные раны с точечными входным и выходным

отверстиями без признаков напряженной гематомы и отека; слепые оско-

лочные некровоточащие ранения мягких тканей спины, ягодичной облас-

ти; поверхностные касательные раны. Эти раны, как правило, самосто-

ятельно освобождаются от некротизированных тканей путем первич-

ного очищения.

Если такие раны локализуются только в мягких тканях, лечение

сводится к туалету раны: обработке кожи вокруг раны антисептиками,

промыванию раневого канала раствором антисептиков, местному введе-

нию антибиотиков, дренированию раневого канала полихлорвиниловой

трубкой, наложению асептической повязки, транспортной иммобилиза-

ции (при обширных повреждениях тканей, ранении нервных стволов).

В последующем осуществляются перевязки; дренажи удаляют на

3—4-е сутки, а лечение осуществляется на этапе оказания квалифици-

рованной хирургической помощи в течение 8—10 суток.

Если ранящий снаряд с низкой кинетической энергией повредил

внутренние органы, кровеносные сосуды либо кость — по показаниям

предпринимается оперативное вмешательство по поводу конкретного

повреждения (например, ушивание раны кишки, восстановление по-

врежденной артерии или остеосинтез перелома). При этом входное и

выходное отверстия хирургической обработке не подвергаются, а ле-

чатся как вышеописанные ранения мягких тканей.

Хирургической обработке подлежат огнестрельные раны, имеющие

значительные по протяженности зоны первичного и вторичного некроза,

освобождение от которых без операции возможно только путем вто-

ричного очищения раны, то есть через нагноение. Невыполнение хирур-

гической обработки раны либо ее чрезмерная отсрочка неизбежно ве-

дут к скоплению гноя в замкнутых пространствах, нарушению физио-

логических барьеров и развитию раневой инфекции.

Хирургической обработкой раны называется хирургическое вмешате-

льство (операция), направленное на удаление нежизнеспособных тканей,

предупреждение либо лечение гнойно-инфекционных осложнений и созда-

ние благоприятных условий для заживления раны.

В соответствии с задачами, хирургическая обработка раны может

быть первичной или вторичной.

Первичная хирургическая обработка раны — оперативное вмешатель-

ство, направленное на удаление нежизнеспособных тканей, предупрежде-

ние осложнений и создание благоприятных условий для заживления раны.

Предупреждение развития осложнений достигается достаточно ши-

роким рассечением входного и выходного отверстий, удалением содер-

жимого раневого канала и явно нежизнеспособных тканей, составляю-

щих зону первичного некроза, а также тканей с сомнительной жизне-

способностью из зоны вторичного некроза, хорошим гемостазом,

полноценным дренированием раны. Создание благоприятных условий

для заживления раны сводится к созданию условий для регресса пато-

логических явлений в зоне вторичного некроза путем воздействия на

общие и местные звенья раневого процесса.

96

Глава 3. БОЕВАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ

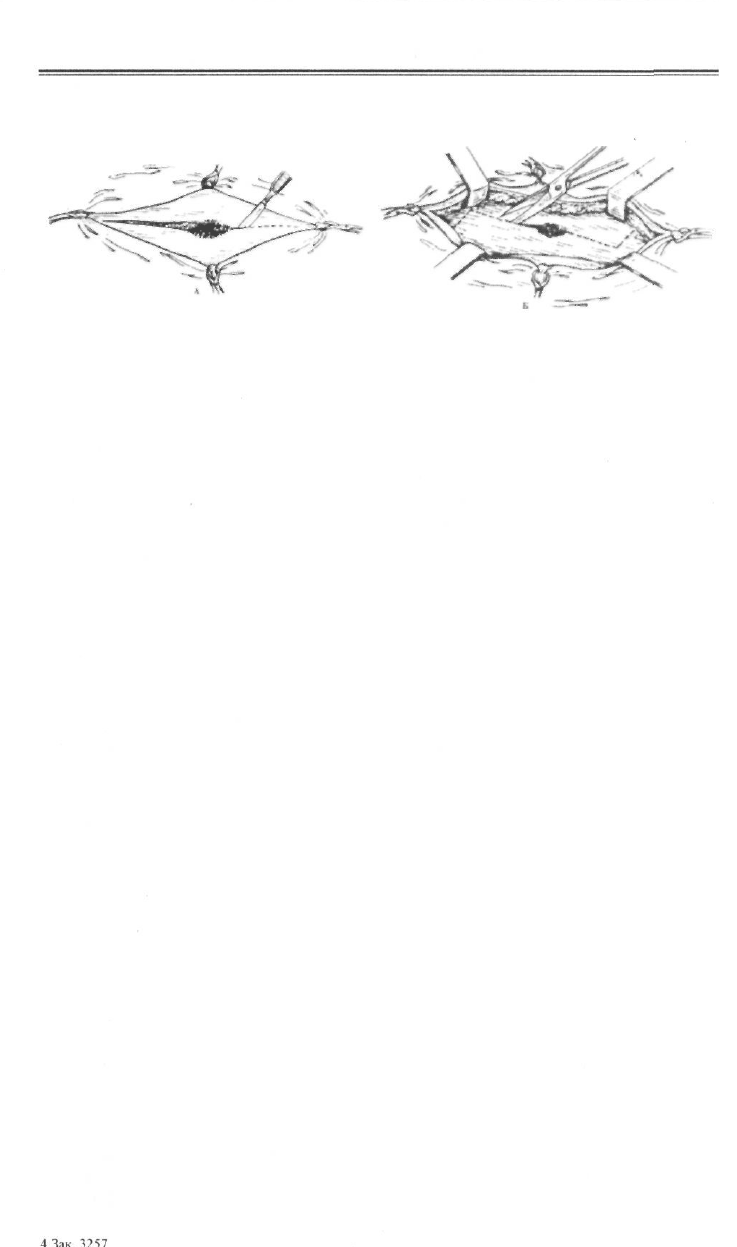

Рис. 3.14. Методика первичной хирургиче- Рис. 3.15. Методика первичной хирургиче-

ской обработки огнестрельной раны: рас- ской обработки огнестрельной раны: широ-

сечение рапы кая фасциотомия

Первичная хирургическая обработка раны, если она показана, вы-

полняется во всех случаях, независимо от сроков поступления ранено-

го. В военно-полевых условиях первичная хирургическая обработка

раны может вынужденно откладываться, если отсутствуют неотложные

и срочные показания. В таких ситуациях для предупреждения развития

гнойно-инфекционных осложнений применяется паравульнарное и

парентеральное (лучше внутривенное) введение антибиотиков.

В зависимости от сроков проведения, первичная хирургическая об-

работка называется ранней, если выполняется в первые сутки после ра-

нения; отсроченной, если выполняется в течение вторых суток; позд-

ней, если выполняется на третьи сутки и позднее.

Первичная хирургическая обработка раны в идеальном варианте

должна быть исчерпывающей и одномоментной. Оптимальным образом

этот принцип может быть реализован при оказании ранней специали-

зированной хирургической помощи. Поэтому на этапах эвакуации, где

оказывается квалифицированная хирургическая помощь, не выполня-

ется первичная хирургическая обработка ран черепа и головного мозга,

а первичная хирургическая обработка огнестрельных переломов костей

производится только в случаях повреждения магистральных сосудов,

заражения ран OB, PB, загрязнения землей и при обширных поврежде-

ниях мягких тканей.

Первичная хирургическая обработка огнестрельной раны как опера-

тивное вмешательство включает шесть этапов.

Первый этап — рассечение раны (рис. 3.14) — производится скальпе-

лем через входное (выходное) отверстие раневого канала в виде линей-

ного разреза достаточной длины для последующей работы на повреж-

денной области. Направление разреза соответствует топографо-анато-

мическим принципам (вдоль сосудов, нервов, кожных линий Лангера

и т.д.). Послойно рассекаются кожа, подкожная клетчатка и фасция.

На конечностях фасция рассекается (рис. 3.15) и за пределами опера-

ционной раны на протяжении всего сегмента в проксимальном и дис-

тальном направлениях Z-образно для декомпрессии фасциальных фут-

ляров (широкая фасциотомия). Ориентируясь на направление раневого

канала, рассекаются мышцы вдоль хода их волокон. В случаях, когда

масштабы повреждения мышц превышают длину кожного разреза, по-

следний расширяется до границ поврежденных мышечных тканей.

97