Харьков Л.В., Яковенко Л.Н., Чехова И.Л. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия детского возраста

Подождите немного. Документ загружается.

слизистую оболочку и на сосуды накладывают нерассасывающиеся швы, что свя-

зано с особенностью проведения хирургического вмешательства. Так, например,

при удалении гемангиом, злокачественных опухолей гемостаз иногда осуществляют

путем прошивания тканей шелком. При коррекции деформации хрящей крыльев

носа их ушивают нерассасывающимся материалом (полиамидной нитью) с целью

надежной фиксации.

Для увязывания нитей применяют разнообразную технику. Но требования к

хирургическому узлу заключаются в том, что он, в первую очередь, должен быть

крепким, надежным, не слишком стягивать края раны, чтобы не вызывать некроз

окружающих тканей, не быть слишком большим, чтобы не вызвать пролежни в

подлежащих тканях; длина концов узла должна быть достаточной для захвата их

пинцетом при снятии швов. Выделяют несколько видов завязывания узлов:

а) простой хирургический (один "накид");

б) двойной (два "накида");

в) тройной хирургический (три "накида");

г) так называемый "бабушкин" — представляет собой комбинацию двух прос

тых узлов.

Формула узлов выглядит так: 1-1-1-1 (4 простых), 2-1-1-3 (первый — с двойным

накидом, потом два — с одним и последний — с тремя накидами).

Существуют разнообразные виды швов. В челюстно-лицевой хирургии пре-

имущественно используют внутрикожный непрерывный косметический шов,

кожный непрерывный, узловатый, реже — П-образный и вертикальный матрасный.

Кожу на лице чаще ушивают внутрикожным непрерывным, узловатым швом,

мышцы — узловатым, П-образным и матрасным, слизистую оболочку — узловатым,

реже — П-образным швом. У детей внутрикожный неперерывный косметический

шов применяют не во всех анатомических областях лица, что связано с тонкостью

кожных покровов (подглазничная область, веки). П-образный и матрасный швы

используются лишь тогда, когда необходимо "разгрузить" края раны или

зафиксировать перемещенные в новое положение ткани, например, слизистую

оболочку крыла носа при хейлоринопластике. Так называемые пластинчатые швы у

детей не применяются вообще. Это обусловлено тем, что для наложения такого шва

используются металлические нити, грубо травмирующие ткань. Кроме того,

пластинки, фиксирующие металлическую нить, вызывают глубокие пролежни в

растущих тканях, а это ухудшает косметический результат.

Таким образом, выполняя правила наложения швов на раны в челюстно-лицевой

области у детей и используя соответствующий шовный материал для этого, можно

достичь желаемого (косметического и функционального) эффекта (целостности,

симметричности, размерности, пропорциональности лица с учетом его роста).

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Эстетические нарушения лица у ребенка могут быть следствием многих забо-

леваний. Обычно дефекты и деформации условно делят на три степени:

1-я степень — быстроликвидпрующиеся деформации без функциональных на-

рушений. Причиной их являются чаще всего воспалительные процессы мягких и

твердых тканей челюстно-лицевой области — абсцессы, флегмоны, фурункулы,

карбункулы, лимфадениты; одонтогенные периоститы, острые остеомиелиты че-

люстей; опухоли мягких тканей, незначительные травмы и некоторые другие

процессы, которые при адекватном лечении вызывают кратковременные эстети-

ческие нарушения и не приводят к нарушениям психического состояния ребенка. 2-я

степень — длительно существующие дефекты и деформации тканей без

функциональных нарушений, изменения цвета кожи, вызывающие снижение оценки

эстетического состояния лица у окружающих. Они могут быть обусловлены

специфическими воспалительными процессами челюстно-лицевой области,

опухолями и опухолеподобными нелечеными новообразованиями или нужда-

ющимися в длительном лечении (гемангиомы, кисты мягких тканей и челюстей,

одонтогенные, остеогенные опухоли), последствиями травматических повреждений

и т. п. У таких пациентов в зависимости от возраста, типа нервной деятельности,

воспитания, уровня интеллекта, поведения окружающих людей (в том числе и

медицинского персонала) наблюдаются длительные стрессовые реакции,

психическая подавленность, отказ от обычного образа жизни. Особенно негатив-

ными последствиями перенесенных заболеваний в плане психических состояний

являются пациенты пре- и пубертатного возраста, когда половое созревание фор-

мирует относительную стандартность хода мыслей и действий молодых людей.

Одним из наиболее значительных в этот период показателей красоты является

характеристика лица (особенно у девушек), и любые недостатки его воспринима-

ются пациентом как трагедия.

Эстетические нарушения 3-й степени также нуждаются в длительном лечении и

сопровождаются не только косметическими, но и функциональными нарушениями.

К этой группе пациентов относятся дети с врожденными заболеваниями или со

значительными последствиями травматических повреждений, опухолевых

процессов, которые до пубертатного периода не были реабилитированы. В связи с

выраженной степенью повреждения тканей; длительным, многокомпо-нентым и

многоэтапным лечением таких пациентов, психика их изменяется не только с

возрастом, но и в зависимости от результативности лечения. Именно у этой

категории детей качество выполнения каждого из этапов реабилитации является

залогом психического и социального здоровья.

Особым условием в ряду компонентов, определяющих здоровье в широком его

значении его, является раннее лечение и достижение результатов в ранний

реабилитационный период.

Каким бы кратковременным не было пребывание ребенка в хирургической

клинике, оно воспринимается как событие в какой-то степени травматическое и

может привести к нежелательным послеоперационным осложнениям в форме

расстройств поведения, питания, сна, различных фобий, иногда продолжающих-

A i Q

ма

Раздел 11

ся от 2 нед до 2 мес. Следовательно, любой пребывающий в клинике ребенок

чувствует потребность в психологической поддержке со стороны окружающих.

При наличии дефекта или деформации лица, которые ликвидируются за ко-

роткий период, психолог помогает ребенку найти реальное объяснение происхо-

дящего соответственно его возрасту и способности воспринимать необходимую

информацию, а также осуществляет коррекцию пред- и послеоперационного

психического состояния. Родителей консультируют относительно возможных

послеоперационных осложнений и дают рекомендации, как правильно к ним

отнестись.

При длительно существующих дефектах и деформациях тканей лица, особенно

при наличии врожденных недостатков, возникает неотложная потребность в

создании банка данных психического развития ребенка с последующей разработкой

индивидуальной реабилитационной программы, которая должна осуществляться в

течение длительного времени при содействии других специалистов (социального

педагога, учителей, социального работника) на базе реабилитационного центра.

Задача психолога при работе с этими пациентами в условиях клиники заключается в

выработке адаптивности ребенка и его родителей к эстетическому недостатку,

создании психологически благоприятных условий для комплексного поэтапного

реабилитационного процесса.

Клинический психолог оказывает ребенку необходимую помощь в ситуации

стресса, осуществляет коррекцию страхов, тревожности, самооценки, принимает

участие в формировании долгосрочного позитивного прогноза лечения вместе с

другими специалистами клиники, консультирует детей и родителей по актуальным

психологическим проблемам.

Особый подход к ребенку со 2-й или 3-й степенью эстетических нарушений

заключается в том, чтобы воспитывать его как обычного здорового ребенка, пре-

доставляя возможность максимального личного развития, всячески поддерживая его

стремление к активной жизни, развитию самостоятельности и самоусоверше-

нствования.

Работая с родителями, психолог помогает им избегать гиперопеки или авто-

ритарного стиля в воспитании, что создает условия для успешной социальной

адаптации ребенка и его семьи.

МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ СРЕДСТВА,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В педиатрической практике лекарственные средства (особенно токсичные и

сильнодействующие) дозируются на килограмм массы тела или сантиметр площади

тела ребенка. Доза малотоксичных и несильнодействующих лекарственных средств

может быть рассчитана по таким формулам:

! Доза Для взрослого ^ ^^

ребенка

(лет);

24

Доза для взрослого , ,

2. -------------------------------- х масса тела (кг).

70

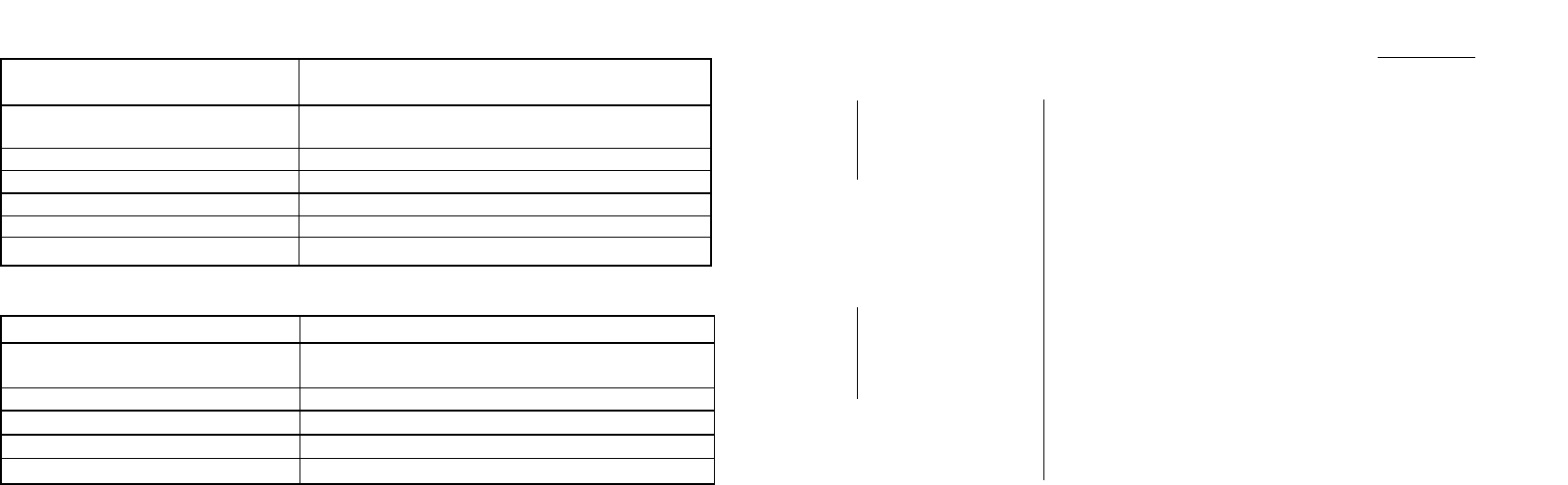

Неингаляционные анестетики

Тиопентал натрия (Пентотал) 3-5 мг/кг массы тела, внутривенно

Гексенал (Гексобарбитал) 8-10 мг/кг массы тела, внутривенно

Кеталар (Кетанест, Кетамин, Калипсол) 2-6 мг/кг массы тела, внутривенно, внутримышечно

Пропофол (Диприван) 2-2,5 мг/кг массы тела, внутривенно

Предлон (Виадрил

)

Альтезин

7-15 мг/кг массы тела, внутривенно

0,05-0,1 мг/кг массы тела, внутривенно

Этомидат (Гипномидат, Раденаркон) 0,3-0,5 мг/кг массы тела, внутривенно

Ингаляционные анестетики

Эфир для наркоза

Фторотан (Галотан, Флюотан)

Наркотан

Закись азота

Изофлуран (Форан)

Энфлюран (Этран)

Метоксифлюран (Пентран)

421

Медикаментозные средства, используемые для лечения

основных хирургических стоматологических заболеваний

Противомикробные средства

Тройные к мягким тканям

Оксациллина натриевая соль

От 3 мес до 2 лет - 1 г в день

От 2 лет до б лет - 2 г в день

Старше 6 лет - 2-4 г в день

4-6 раз в день,

внутримышечно

Амоксициллин (Аугментин) 0,25-0,5 г 2-3 раза вдень, внутримышечно

Цефтриаксон 1-2 г 2 раза в день, внутримышечно

Нетилмецин (Нетромецин)

6-7 мг/кг массы тела каждые 8-12 ч, внутримышечно,

внутривенно

Цефотаксим (Лендамицин, Цефоксон,

Офрамакс, Роцефин, Тороценф

20-80 мг/кг массы тела 1 раз в день, глубоко

внутримышечно

Цефиксим (Цефепан) 8 мг/кг массы тела 1 раз в день, в суспензии

Цефоперазон 50-200 мг/кг массы тела в день, 2 раза в день,

внутривенно

Тиэнам 15 мг/кг массы тела в день, каждые 6-8 ч, внутривенно

Бензилпенициллин

натриевая соль

50 000-100 000 ЕД/кг массы тела, 4-6 раз в день,

внутримышечно

Ампиокс 100 мг/кг массы тела, 4-6 раз в день, внутримышечно

Ампициллин (Ампизид, Ампицил,

Пентарцин, Росцилин, Стандацилин)

20-50 мг/кг массы тела, 4 раза в день, внутримышечно

Цефазолин (Кефзол, Тотацеф, Цезолин,

Цефализин, Цефаприм, Цефоприд)

2-50 мг/кг массы тела, 2 раза в день, внутримышечно

Ко-тримоксазол (Бактрим, Бисептол,

Гросептол, Досептол, Котримокс-вольф,

Расептол, Септрин, Суметролим

5-10 мл 2 раза в день, детям до 12 лет

Противогрибковые средства

Нзтамицин 0,5 мл суспензии 4-6 г раз в день, внутрь

Нистатин 250-350 ЕД 3-4 раза в день, внутрь

Леворин 200 000-300 000 ЕД 4 раза в день, внутрь

Кетоконэзол 0,1 г 1 раз в день, внутрь детям с массой тела 15-30 кг

Ламизил (Тербинафин) 0,125-0,25 г в день, внутрь

Амфоглюкамин

25 000 ЕД до 2 лет

100 000 ЕД 3-4 года 2 раза в день после еды, внутрь

150 000 ЕД 6-9 лет

Нестероидные

противовоспалительные средства

Кислота ацетилсалициловая 0,25-0,5 г 3 раза в день, внутрь, после еды

1у!елоксикам (Мовалис) 0,075 г в день, внутрь

Индометацин (Метиндол) 0,025 г 2-3 раза в день, потом 0,1-0,15 г 3 раза в день, внутрь

Кислота мефанамовая 0,5 г 4 раза в день, внутрь

Ибупрофен (Ибуспел, Нурофен) 0,2-0,4 г 3-4 раза в день, внутрь

Толметин (Толектин)

0,4 г 3 раза в день, внутрь

Диклофенак-натрий (Вольтарен,

Вурдон, Диклак)

0,5-2 мг/кг массы тела 2-3 раза в день, внутрь

Нимесулид (Месулид) 0,05-0,1 г 2 раза в день, внутрь

Ненаркотические анальгетики

" Кеторолак (Долак, Кетанов, Торадол) 0,5 мг/кг массы тела каждые 6 ч при боли, внутрь

Ацетилсалициловая кислота (Анапирин,

Аспирин, Аспекард, Ацилпирин, Ацесал)

10-15 мг/кг массы тела каждые 4-6 ч, внутрь,

после еды

Парацетамол (Альдолор, Ацетаминофен

,

Панадол,Тайленол, Калпол)

6-125 мг 4 раза в день, внутрь, при боли

Амизон 0,25 г 3 раза, внутрь, при боли

Дезинтоксикационные средства

Тройные к костной ткани

Линкомицина гидрохлорид

(Линкомицин)

10-20 мг/кг 1 раз в день, одноразово внутримышечно,

внутривенно

Ристомицин

20 000-50 000 ЕД/кг массы тела в день, 2 раза в день,

внутривенно

Клиндамицин (Далацин, Климицин) 8-25 мг/кг массы тела, 3-4 раза в день

Лексин 0,25-0,5 г 4 раза в день, внутримышечно

Цефтазидим (Кефадим, Мирацеф) 1 г каждые 8-12 ч, внутримышечно

Цефтриаксон (Лонгацеф, Офрамакс) 1-2 г 1 раз в день, внутримышечно, внутривенно

Цефуроксим (Цетоцеф) 0,75-1 гЗ раза вдень, внутримышечно, внутривенно

Антибиотики, тропные к паренхиме слюнной железы

Оксациллина натриевая соль 0,25-0,5 г 4 раза в день, внутрь за 1 ч до еды

Азитромицин 10 мг/кг 1 раз в день за 1 ч до еды

5 мг/кг 1 раз в день за 1 ч до еды в течение 4 дней

Рокситромицин (Рудид) 5-8 мг/кг 2 раза в 1 сут до еды в течение 10 дней

Фузидин натрия 0,5 г 3 раза в день, внутрь

Амоксициллин 0,25-0,5 г 2-3 раза в день, внутрь

Цефексим 0,2 г 2 раза в день, внутрь

Роствор "Ацесоль"

Неогемодез

Реополиглюкин

Димедрол

Диазолин

Супрастин

Дипразин

(Прометазин,

Пипольфен)

Астемизол (Гисманал)

Кларитин (Лоратадин)

Фенкарол

(Квифенадин)

Клемастин (Тавегил)

До 400 мл в день, внутривенно

100-200 мл в день, внутривенно (от 2 до 15 лет)

5-10 мг/кг массы тела в день , внутривенн о

Антигистаминные средства

В свечах, детям до 3 лет - 0,005 г;

от 3 до 4 лет - 0,01 г; от 5 до 7

лет- 0,015 г; от 8 до 14 лет- 0,02 г

до 12 лет - 0,02-0,05 г 2~3 раза в день, внутрь

старше 12 лет - 0,05 г 2 раза в день, внутрь

2 % раствор, 1-2 мл внутримышечно

Суточная доза"детям 1-2 лет - 0,0075-0,001 г

3-4 лет- 0,015 г