Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия. Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)

Подождите немного. Документ загружается.

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)»

41

вермана предстаёт уютный, одомашненный мир природы – фермы и пастбища с коровами и

овцами, деревенские дворы. Животные чаще всего изображены рядом с человеком, и даже

в «безлюдных» картинах ощущается незримое присутствие заботливого хозяина. Во Флан-

дрии П. П. Рубенс, П. де Вос писали бурные сцены охот. Во Франции традиции фламандской

живописи продолжал Ж. Б. Удри, создававший эскизы для шпалер и картины со сценами

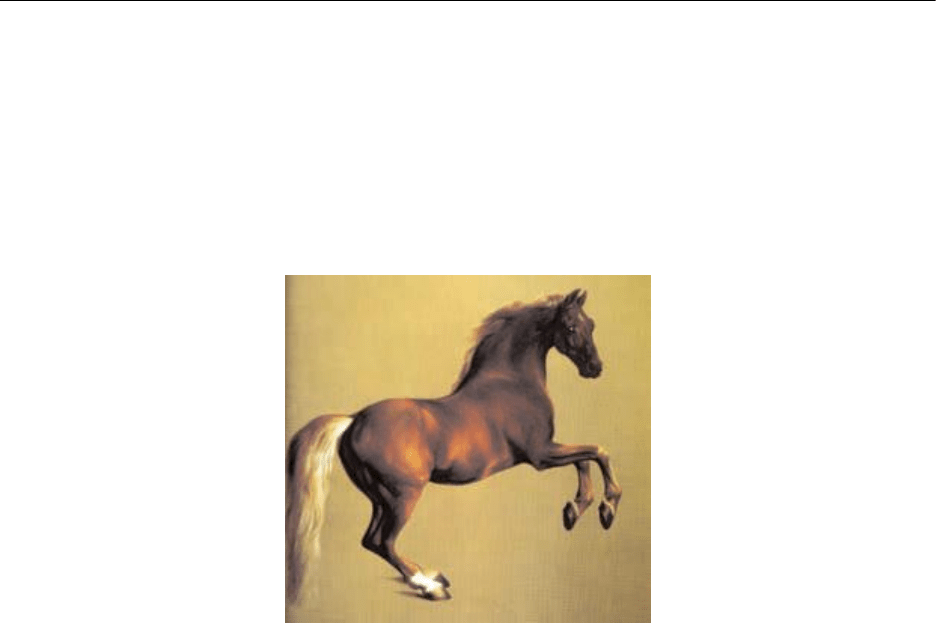

королевских охот. Англичане Д. Стаббс и Д. Уорд писали «аристократических» животных –

породистых лошадей и собак, предмет гордости их владельцев.

Д. Стаббс. «Уистлджакет». 1762 г. Национальная галерея. Лондон

Анимализм в России в 18 в. был в основном представлен приезжими западноевро-

пейскими мастерами (И. Ф. Гроот). Самобытная анималистика появилась в России в 19 в.

Художники (А. О. Орловский, П. П. Соколов, Н. Е. Сверчков) и скульпторы (П. К. Клодт,

А. Л. Обер, Н. И. Либерих) стремились запечатлеть облик и повадки животного. На рубеже

19–20 вв. в «братьях наших меньших» начали видеть существа с характером и эмоциями

(А. С. Степанов). В иллюстрациях к басням И. А. Крылова, созданных В. А. Серовым,

звери очеловечивались. Эта традиция продолжилась в творчестве иллюстраторов детских

книг Н. А. Тырсы, Е. И. Чарушина, А. Ф. Пахомова. Пути анимализма в 20 в. определили

В. А. Ватагин и И. С. Ефимов. В рисунках и скульптурах Ватагина точность взгляда учёного

сочетается с яркой эмоциональностью образов зверей («Моржи», 1909; «Рысь», 1919). Ефи-

мов заостряет характерные черты животных, усиливая в своих работах декоративные каче-

ства («Ягнёнок», 1912; «Жирафа», 1938).

АНСÁМБЛЬ АРХИТЕКТУ́РНЫЙ (от франц. ensemble – совокупность), ряд соору-

жений, образующих стройное целое, т. е. подчинённых единому ритму, размещённых с

учётом определённых точек зрительского восприятия, масштабно и пропорционально соот-

несённых друг с другом и образующих уравновешенную композицию. Ансамбль может

строиться как на принципе симметрии (Версаль, 17–18 вв.), так и асимметрии (афинский

Акрополь, 5 в. до н. э.), объединять здания одной эпохи и стиля (Смольный монастырь в

Санкт-Петербурге в стиле барокко, Б. Ф. Растрелли, 1748—54) или разностильные (Ново-

девичий монастырь в Москве, 16–17 вв.).

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)»

42

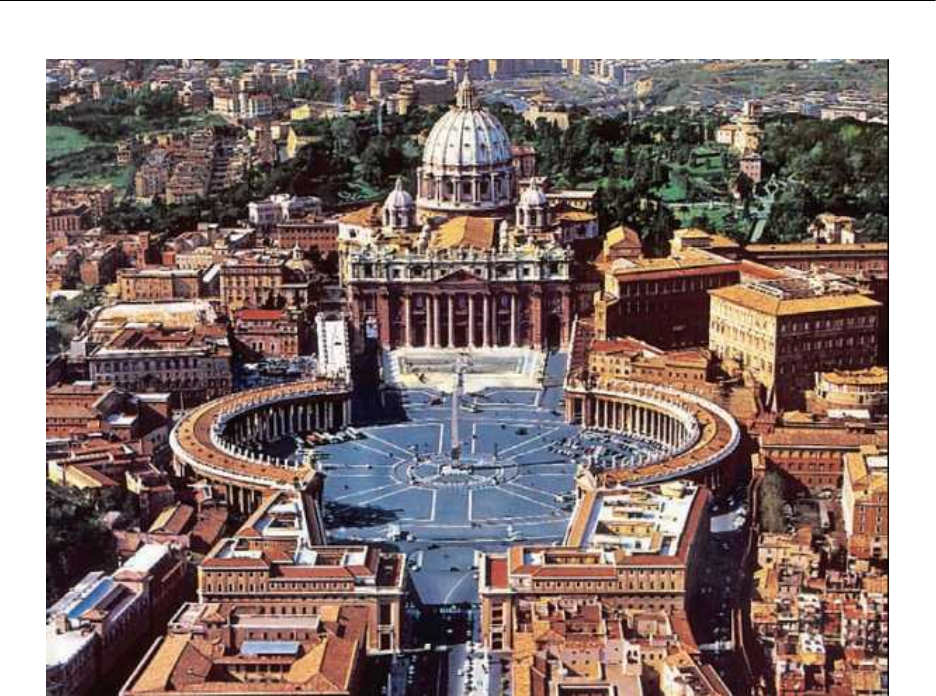

Д. Л. Бернини. Ансамбль площади Св. Петра в Риме. 1656—65 гг.

Основные типы ансамблей: ансамбль городской площади; ансамбль главного зда-

ния (дворцового, общественного) и примыкающих к нему флигелей; дворцово-парковый

ансамбль.

В ансамбле площади собора Св. Петра в Риме (1656—65) Д. Л. Бернини замкнул про-

странство с боков полукружиями колоннад, которые перекликаются с колоннами на фасаде

собора, их частый ритм словно торопит посетителя ко входу в храм. Пространство площади

получило очертания трапеции, что создало эффект обратной перспективы, храм словно при-

ближается к зрителю. Его главенство в пространстве площади всячески подчёркнуто. Дви-

жение ко входу развивается вдоль центральной планировочной оси: от улицы, ведущей на

площадь, через её центр, отмеченный обелиском, – к лестнице и портику главного входа, над

которым возносится гигантский купол собора. Ансамбли Красной площади в Москве, Двор-

цовой площади в Санкт-Петербурге объединяют в гармоничное целое разновременные и

разностильные здания. Здания на площади итальянского г. Пизы (собор, колокольня и бапти-

стерий, 12–14 вв.), украшенные арочными галереями с тонкими колонками, выдержаны в

едином романском стиле.

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)»

43

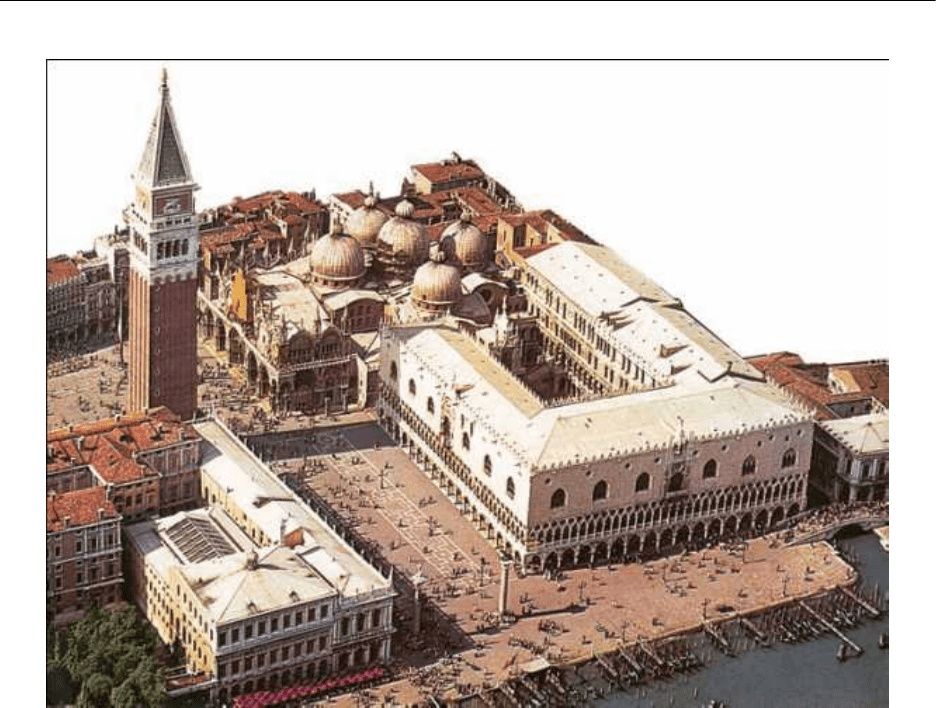

Ансамбль площади Сан-Марко в Венеции. 9—16 вв.

Ансамбль здания Адмиралтейства в Санкт-Петербурге (А. Д. Захаров, 1806—23) рас-

положен на набережной Невы. Протяжённый фасад образован центральным и боковыми

корпусами, объединёнными связующими их звеньями. Подчинённость боковых частей цен-

тру подчёркивает взлёт башни с высоким шпилем, помещённой над массивным центром

здания с высокой полукруглой аркой.

В дворцово-парковых ансамблях (Павловск, Царское Село, Петергоф под Санкт-

Петербургом, Сан-Суси во Франции, Кацура в Японии) формы зданий и «зелёная архитек-

тура» – оформление природного окружения (деревьев, лужаек, аллей и т. д.) соответствуют

друг другу по образному строю, представляют с определённых видовых точек гармоничные

картины. Важную роль в эстетическом восприятии дворцово-паркового ансамбля, в пони-

мании его образного содержания играет передвижение зрителя в пространстве, смена зри-

тельных впечатлений.

Большое значение в архитектурном ансамбле имеет художественная организация при-

легающего пространства, взаимодействие с ним зданий. Средневековые площади Европы

представляют собой замкнутые комплексы, в то время как памятники древнерусской архи-

тектуры (Коломенское, 16–17 вв.), ансамбли эпохи барокко раскрываются вовне, активно

взаимодействуя с окружающим пейзажем. Так, три луча широких проспектов уходят от глав-

ного фасада Версальского дворца в обширный парк, три улицы убегают от площади дель

Пополо в Риме, перспектива главного канала Петергофа завершается видом на море. Важ-

ную роль в архитектурном ансамбле могут играть скульптура и архитектура малых форм

(беседки, павильоны), а также фонтаны (фонтан на площади Навона в Риме, Д. Л. Бернини,

1647—52; фонтаны Петергофа, 18–19 вв.), зелёные насаждения, газоны и цветники.

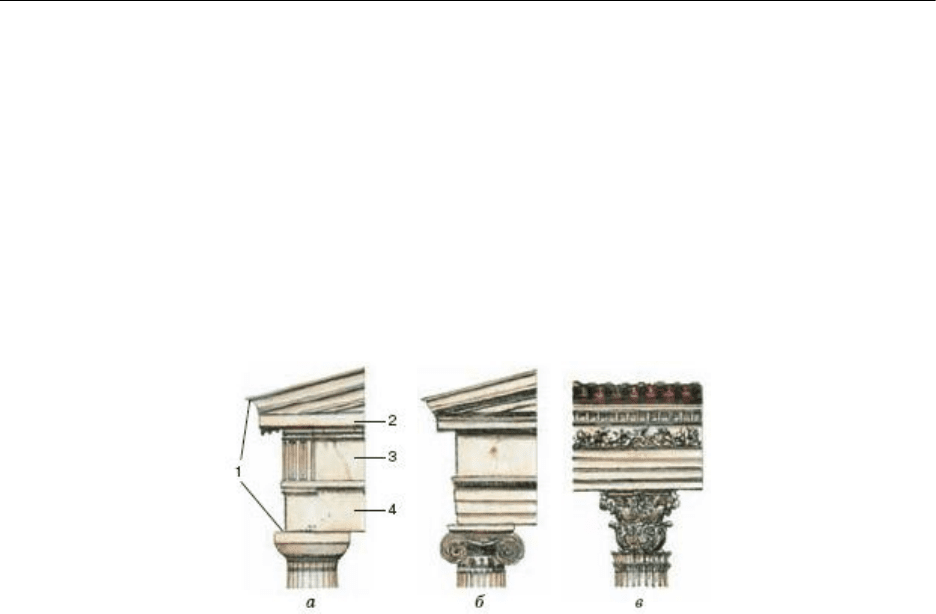

АНТАБЛЕМÉНТ (франц. entablement, от table – стол, доска), горизонтальное балоч-

ное перекрытие пролёта или завершение стены, составной элемент ордера архитектурного.

Делится на три основные части: архитрав, фриз, карниз. Архитрав – балка, нижняя часть

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)»

44

антаблемента, основной конструктивный элемент; обычно лежит на капителях колонн. В

дорическом и тосканском ордерах балка гладкая, в ионическом и коринфском состоит из

одного или нескольких уступов (фасций). Фриз – средняя часть антаблемента, между архи-

травом и карнизом. В дорическом ордере фриз делится на триглифы (каменные плиты с

тремя вертикальными врезанными полосками) и метопы (прямоугольные, почти квадратные

гладкие плиты, обычно украшенные рельефами); лежит на цельном архитраве (эпистиль).

Ионический фриз заполняется сплошной лентой рельефов или оставляется гладким. Верх-

ним ярусом антаблемента является выступающий горизонтальный карниз (гейсон). Практи-

ческое назначение карниза – защита стены от стекающей с крыши воды, а также оформле-

ние фасада.

Антаблемент дорического (а), ионического (б) и коринфского (в) ордеров: 1 – анта-

блемент; 2 – карниз; 3 – фриз; 4 – архитрав

АНТОКÓЛЬСКИЙ Марк (Мордух) Матвеевич (1843, Вильно – 1902, Бад-Гомбург),

русский скульптор. Учился в Петербургской академии художеств у Н. С. Пименова и

И. И. Реймерса (1862—68). В годы учёбы познакомился с И. Е. Репиным, И. Н. Крамским;

в 1896 г. – с художественным критиком В. В. Стасовым, дружбу с которыми поддерживал в

течение всей своей жизни. По состоянию здоровья был вынужден уехать за границу (в 1871

—77 гг. жил в Риме, в 1877–1902 гг. – в Париже), однако его творчество было по-прежнему

тесно связано с Россией, произведения постоянно появлялись на передвижных выставках.

Познакомившись в Риме с С. И. Мамонтовым, стал членом Абрамцевского художествен-

ного кружка.

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)»

45

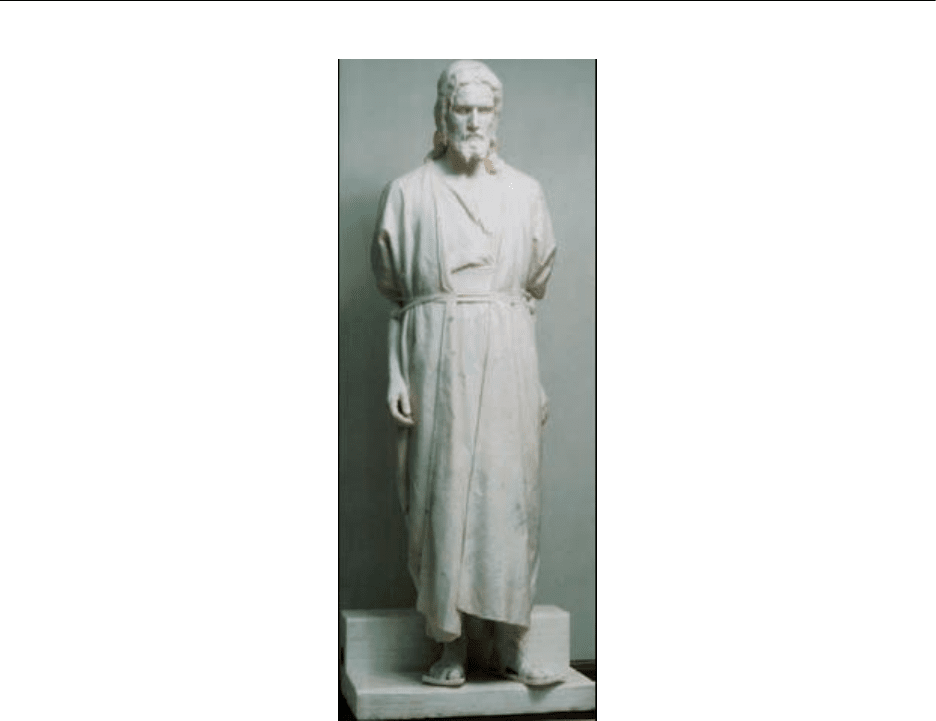

М. М. Антокольский. «Христос перед судом народа». 1876 г. Мрамор. Государствен-

ная Третьяковская галерея. Москва

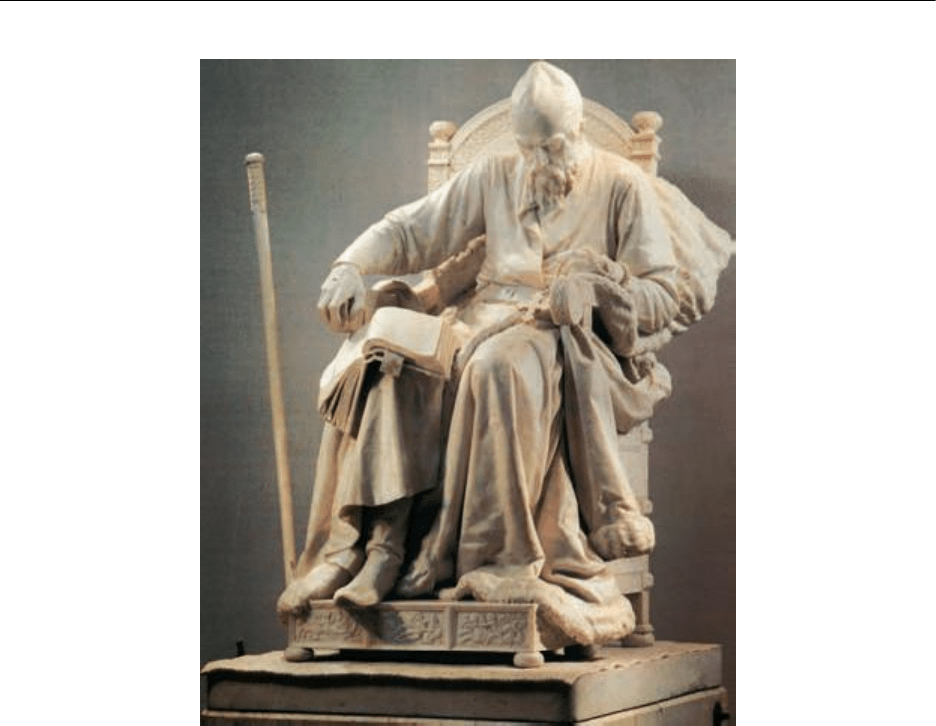

Первое значительное произведение Антокольского «Иван Грозный» (1871) было пока-

зано на выставке передвижников и принесло скульптору известность. В 1875 г. для П. М. Тре-

тьякова было исполнено повторение этой статуи в мраморе. «Иван Грозный» стал вехой в

истории русской скульптуры: впервые исторический персонаж был лишён однозначно поло-

жительной, героической трактовки (как это было в скульптуре стиля классицизм), соткан

из противоречий и полон драматизма. Образ решительного преобразователя России создал

Антокольский в бронзовой статуе Петра I (1872), отливки с которой были позже установлены

как памятники царю в Петергофе, Таганроге, Архангельске. В мраморных статуях «Смерть

Сократа» (1875), «Христос перед судом народа» (1876), «Спиноза» (1882), «Христианская

мученица» (1887) возникает образ исторического героя, вступающего в идейный конфликт

с обществом, одинокого в своей убеждённости. Антиподом этих героев стал «Мефисто-

фель» (1883). В 1890-е гг. скульптора вновь привлекают образы русской истории («Нестор-

летописец», 1890; «Ермак», 1891). Антокольский создал также ряд скульптурных портретов

и надгробий. Заслугой мастера было внесение психологизма в скульптуру. Отказавшись от

академических штампов, он сумел глубже раскрыть своеобразие исторических характеров;

используя историко-бытовые детали, добился большей реалистичности образов.

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)»

46

М. М. Антокольский. «Иван Грозный». Мрамор. 1875 г. Государственная Третьяков-

ская галерея. Москва

АНТОНÉЛЛО ДА МЕССИ́НА (antonello da messina) (ок. 1430, Мессина, о. Сици-

лия – 1479, там же), итальянский художник эпохи Раннего Возрождения. Биографических

сведений о нём почти не сохранилось. В 1450 г. переехал в Неаполь, где познакомился с

произведениями нидерландских мастеров Я. ван Эйка, Р. ван дер Вейдена и П. Кристуса,

находившимися в коллекции Арагонского короля Альфонса, и был поражён возможностями

масляной живописи. Согласно Дж. Вазари, совершил путешествие в Нидерланды с целью

узнать секрет новой, ещё неизвестной в Италии техники; однако этот факт не доказан. Кто

обучал Антонелло масляной живописи, остаётся пока неустановленным; но именно Мес-

сина первым из итальянских живописцев познакомил своих соотечественников со светонос-

ным сиянием масляных красок, положив начало новому направлению западноевропейского

искусства.

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)»

47

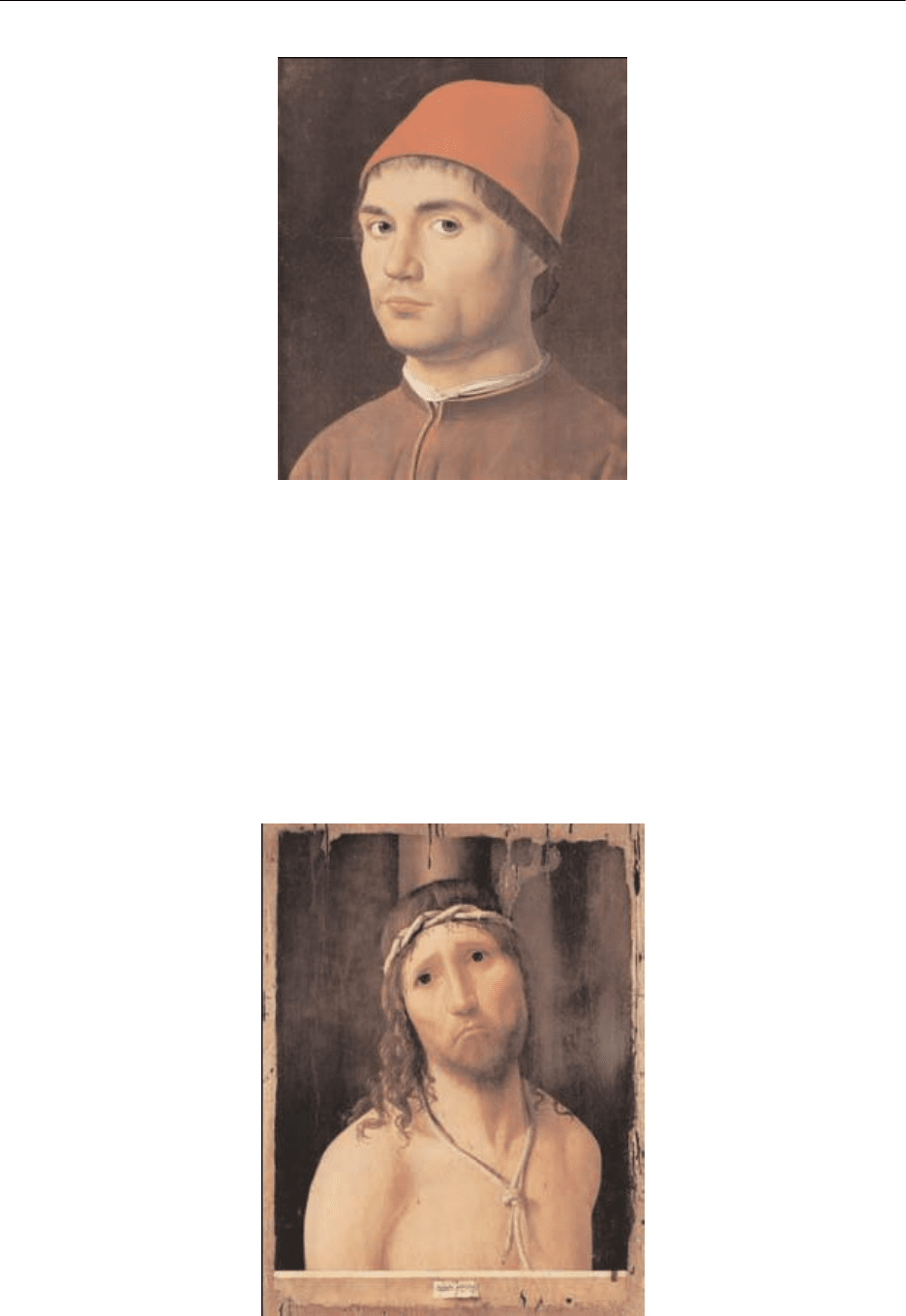

Антонелло да Мессина. «Мужской портрет». Ок. 1474—75 гг. Национальная галерея.

Лондон

Антонелло был одним из самых значительных портретистов Раннего Возрождения.

Своих героев он обычно писал крупным планом, погрудно, на тёмном фоне. Они пред-

стают в трёхчетвертном развороте, как в портретах нидерландских мастеров. В «Мужском

портрете» (ок. 1474—75) умное лицо изображённого излучает энергию, зритель ощущает

напряжённость духовной жизни представленного мужчины. Портреты Антонелло привле-

кают своей камерностью, приближенностью к зрителю, гладкой, словно «нерукотворной»,

поверхностью. В картине «Се человек» (ок. 1473 г.) художник заставляет зрителя почувство-

вать всю нестерпимость мук Иисуса. Нагой Христос, с верёвкой вокруг шеи и слезами на

лице, пристально смотрит на нас.

Антонелло да Мессина. «Се человек». Ок. 1473 г. Городской музей. Пьяченца

На смену символике иконы приходит стремление передать реальность физического и

психологического состояния страдающего Спасителя. Картина «Св. Иероним в келье» по

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)»

48

замыслу и виртуозной передаче пространства намного опережает своё время. Стены тесной

пещерной кельи словно чудом раздвигаются, и зритель видит святого за чтением в отде-

ланном деревом кабинете внутри просторного готического храма. Изображение обрамлено

аркой. Бордюр на переднем плане отделяет чудесное пространство от пространства зрителя.

Детали переданы с такой точностью, которой можно достичь, только нанося очень жидкую

масляную краскутончайшей кистью. Это не случайно: каждый предмет несёт в себе скрытый

символ (например, белое полотенце означает чистоту помыслов). Новизна картины также –

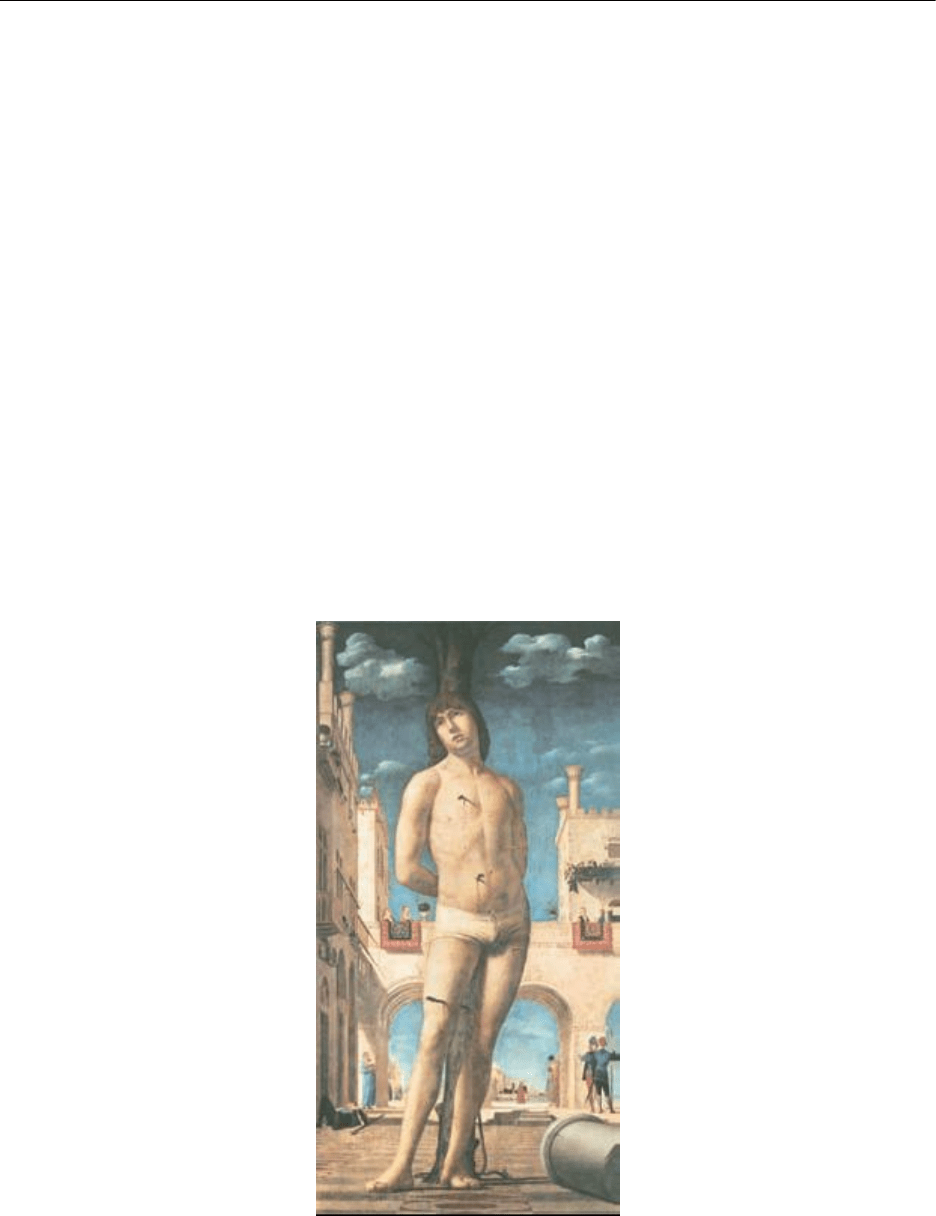

в невиданном дотоле единстве света и воздушной среды. В картине «Св. Себастьян» (1476)

Антонелло словно состязается с художниками из Флоренции в мастерстве передачи линей-

ной перспективы и обнажённого, героически прекрасного тела. Низкая линия горизонта

придаёт фигуре святого монументальность. Зритель смотрит на него снизу вверх, словно

находясь у подножия памятника. Фигура Себастьяна возвышается над площадью, вознёс-

шись главою до самого неба, куда устремлён взгляд святого. Он предстаёт в картине в момент

своей мученической смерти. Его тело пронзают стрелы, но поза мученика спокойна, а черты

лица не искажены страданием – вера дарует святому победу над болью и смертью. Событие

времён раннего христианства художник переносит на площадь итальянского города эпохи

Возрождения, где беседуют стражники и женщины с детьми гуляют среди пышных дворцов.

Так событие Священной истории приближается к современности, а окружающая художника

реальность возвышается сопричастностью Вечности.

Антонелло да Мессина. «Св. Себастьян». 1476 г. Картинная галерея. Дрезден

АНТРÓПОВ Алексей Петрович (1716, Санкт-Петербург – 1795, там же), русский пор-

третист, декоратор, иконописец. Сын солдата лейб-гвардии Семёновского полка, служив-

шего мастером в Оружейной палате. Учился у французского художника Л. Каравака и

А. М. Матвеева. В кон. 1730-х гг. был зачислен в штат «Канцелярии от строений», возгла-

вляемой И. Я. Вишняковым, под руководством которого продолжил своё художественное

образование. Будучи зрелым мастером, брал уроки у приехавшего в Россию итальянского

живописца П. Ротари. С 1761 г. занимал должность надзирателя над живописцами и иконо-

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)»

49

писцами в Синоде. В 1762—63 гг. жил в Москве, где участвовал в оформлении торжеств по

случаю коронации Екатерины II; вошёл в круг деятелей, связанных с университетом (лите-

раторы М. М. Херасков и В. И. Майков, драматург А. П. Сумароков, актёр Ф. Г. Волков и др.).

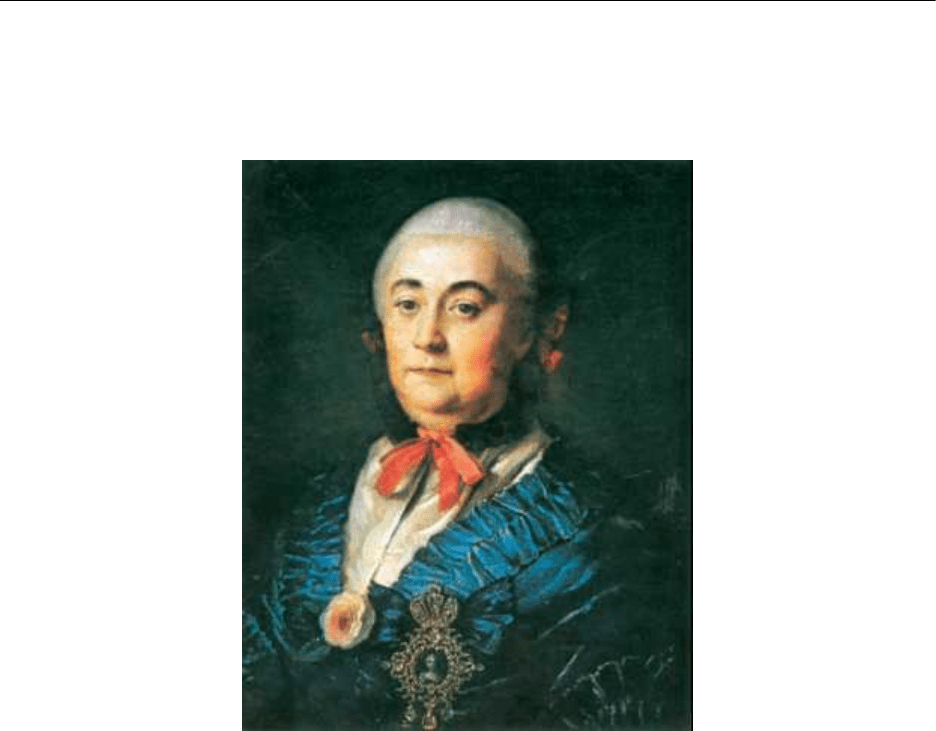

А. П. Антропов. «Портрет А. М. Измайловой». 1759 г. Государственная Третьяков-

ская галерея. Москва

В начале творческой деятельности создавал декоративные росписи для дворцов и хра-

мов; работал рядом с признанными мастерами этого вида искусства – итальянцами Д. Вале-

риани и А. Перезинотти. Практически ни одно из этих произведений не сохранилось. Пред-

ставление о декоративных росписях Антропова дают интерьеры Андреевского собора в

Киеве, где художник работал во второй пол. 1750-х гг.

. Горкин А. П., гл. редактор. «Энциклопедия «Искусство». Часть 1. А-Г (с иллюстрациями)»

50

А. П. Антропов. «Портрет императора Петра III». 1762 г. Государственная Третья-

ковская галерея. Москва

Наибольшую известность Антропову принесли портреты. «Портрет А. М. Измай-

ловой» (1759), статс-дамы, дальней родственницы и подруги императрицы Елизаветы

Петровны, – один из первых камерных портретов в русском искусстве; главное вни-

мание художника направлено на раскрытие индивидуальных черт внешнего облика и

характера героини. Большой успех сопутствовал и «Портрету архиепископа Сильвестра

Кулябки» (1760). Некоторая архаичность изобразительного языка как нельзя лучше соответ-

ствует характеру героя портрета – идейного врага М. В. Ломоносова, личности властной,

деспотичной, выходца из знатного малороссийского рода. Созданный в нач. 1760-х гг. боль-

шой парадный «Портрет императора Петра III» (1762), предназначенный для здания Сената

и Синода, получил одобрение высокого заказчика, и художнику был пожалован драгоценный

подарок. Портреты Антропова отличаются повышенной декоративностью, ярким, насыщен-

ным колоритом, вызывающим ассоциации с народным искусством.

В последние годы жизни большое внимание уделял педагогической деятельности.

Организовал в своём доме художественную школу; впоследствии передал её вместе с домом

в Приказ Общественного призрения для устройства народного училища. Имел многочислен-

ных учеников, среди которых – крупнейший русский портретист Д. Г. Левицкий и П. С. Дро-

ждин – автор картины «А. П. Антропов с сыном перед портретом жены» (1776). Похоронен

в Александро-Невской лавре, для которой в своё время писал иконы. Надгробная плита на

могиле художника сохранилась до наших дней.

АНФИЛÁДА (франц. enfilade), ряд находящихся друг за другом помещений, дверные

проёмы которых расположены на одной оси. Анфиладное расположение комнат чаще всего

встречается в постройках дворцового типа. Дом с анфиладой парадных залов, с гостепри-

имно открытыми дверями позволяет человеку заглянуть в самые удалённые уголки, создавая

ощущение ясного, обозримого пространства, у которого нет тайн.

АПОЛЛÓН БЕЛЬВЕДÉРСКИЙ, знаменитая статуя, мраморная копия с утраченной

греческой бронзовой скульптуры Леохара, созданной во второй пол. 4 в. до н. э. Своё назва-