Калин Б.А. Физическое материаловедение. Том 1. Физика твердого тела

Подождите немного. Документ загружается.

Е

ст

= ,ln

2

0

2

r

d

n

Db

(2.68)

где D =

)ν1(π2 −

G

(без учета энергии ядра дислокации).

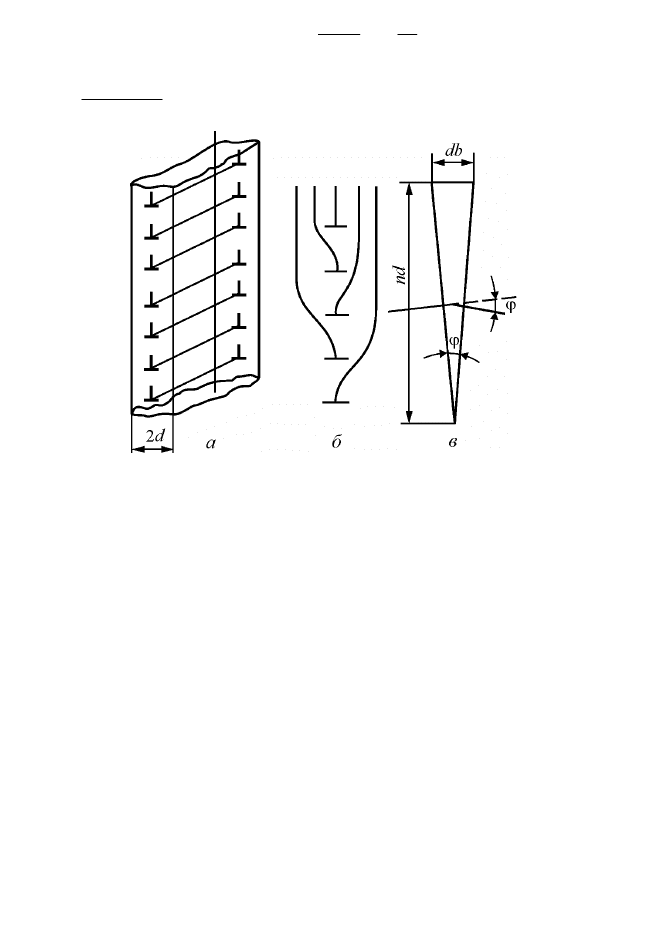

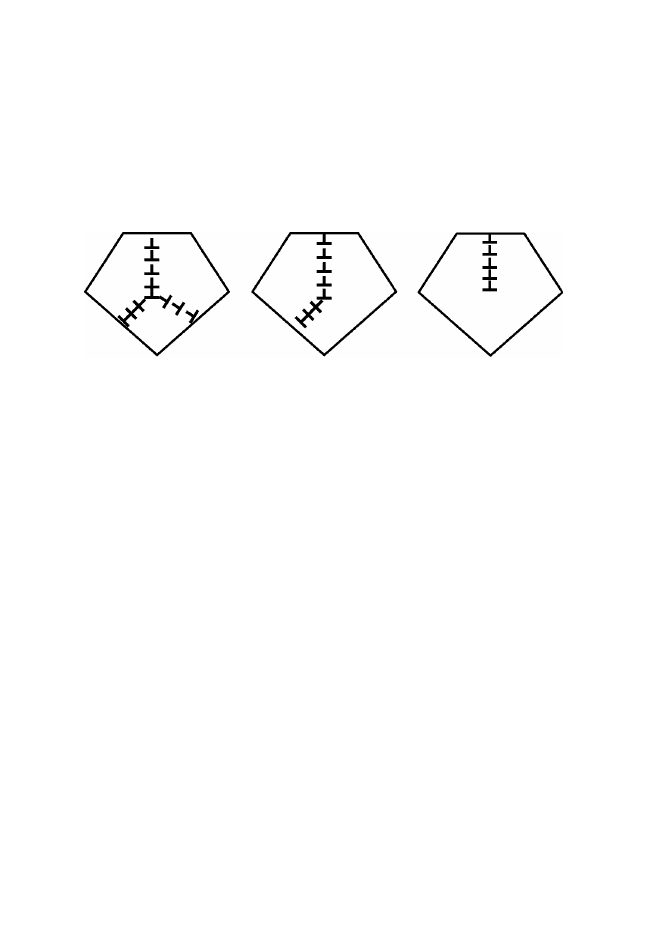

Рис. 2.64. Стенка дислокаций:

а – область распространения напряжений; б – расположение экстраплоскостей;

в – представление стенки в виде эквивалентного клина

Из приведенных выше рассуждений следует один очень важный

вывод: энергия дислокационной конфигурации из п дислокаций Е

п

может существенно отличаться от энергии отдельных дислокаций

nE за счет изменения поля дальнодействующих напряжений, при-

чем это отличие тем больше, чем больше количество дислокаций.

Поэтому следует ожидать, что на начальных этапах пластиче-

ской деформации, когда плотность дислокаций мала, основную

роль будут играть свойства индивидуальных дислокаций, связан-

ные со строением их ядра. Напротив, при больших степенях пла-

стической деформации и увеличении плотности дислокаций основ-

ной вклад в энергию и ее изменение должны давать дальнодейст-

вующие поля напряжений от дислокаций. Соответственно основ-

ную роль должны играть коллективные эффекты – свойства и

взаимодействия больших дислокационных групп. При больших

деформациях строение ядра дислокации должно влиять на пласти-

ческую деформацию в гораздо меньшей степени, чем при малых.

271

Отметим основные свойства дислокационной стенки. Напряже-

ния от отдельных дислокаций стенки гасят друг друга на расстоя-

ниях, больших расстояний между дислокациями d. Поэтому стенка

является плоским дефектом кристаллической решетки толщиной

~2d (см. рис. 2.64). Вследствие этого уменьшения напряжений

энергия дислокаций в стенке существенно (в 3–4 раза) меньше, чем

энергия хаотически рапределенных дислокаций. Следовательно,

стенка является очень стабильной дислокационной конфигурацией.

Каждая дислокация в стенке имеет свою плоскость скольжения.

Поэтому для образования стенки необходим процесс переползания

дислокаций, испущенных хаотически или в одной плоскости сколь-

жения. Отсюда вытекает, что стенка в противоположность скопле-

нию может быть типичным элементом дислокационной структуры

только при достаточно высоких температурах: Т (0,3–0,5)Т

пл

(в ≥

зависимости от деформации).

Простейшая дислокационная стенка из параллельных краевых

дислокаций является границей наклона в кристалле. Действитель-

но, если одна краевая дислокация может рассматриваться как край

лишней полуплоскости, вставленной в кристалл, то граница накло-

на есть пачка таких полуплоскостей, оканчивающихся на разных

уровнях одной плоскости.

Рассмотрим n таких плоскостей (см. рис. 2.64,б). Очевидно, что

их действие на кристалл (на расстояниях, больших d от плоскости

стенки) эквивалентно действию сплошного клина высотой nd и

шириной nb. Следовательно, образование дислокационной стенки

приведет к разориентации двух соседних частей кристалла на угол

ϕ = b/d. Для небольших напряжений d > 50b и ϕ < 1/50 рад ≈ 1°.

Деформация при таких напряжениях и высоких температурах может

привести к образованию стенок и появлению слабо разориентиро-

ванных областей внутри зерен. Такие области называются обычно

субзернами или блоками, а границы между ними (т.е. дислокацион-

ные стенки) – субграницами.

При повышении напряжений плотность дислокации в стенках

растет, d уменьшается, и ϕ может достигать 5–10°, т.е. превращать-

ся в границу зерна. В результате в процессе деформации за счет

перестроек дислокаций зерна будут дробиться.

272

Можно показать, что граница из винтовых дислокаций является

границей кручения, т.е. две соседние области кристалла, разделен-

ные такой границей, повернуты относительно друг друга на угол

ϕ = b/d вокруг оси, перпендикулярной границе. Поэтому стенки из

краевых и винтовых дислокаций часто называют границами накло-

на и границами кручения соответственно. Эти два типа границ яв-

ляются двумя крайними случаями стабильных границ, не создаю-

щих никаких напряжений на больших расстояниях. Кроме них, на

практике часто наблюдается множество границ смешанного типа,

напряжения около которых релаксированы не полностью.

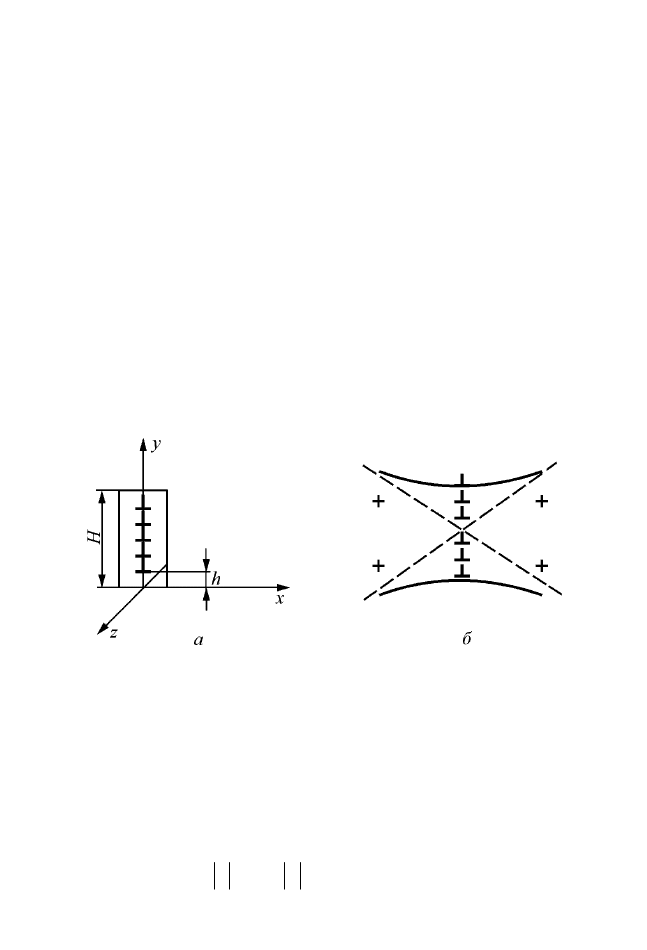

Системы субграниц. Бесконечной можно считать субграницу,

рассекающую весь монокристалл (краевые эффекты при этом опи-

сываются как силы изображения). В поликристалле единственно

реальный объект – конечная субграница. В конечной стенке из n

дислокаций высотой Н – nh полной компенсации полей всюду быть

не может (рис. 2.65).

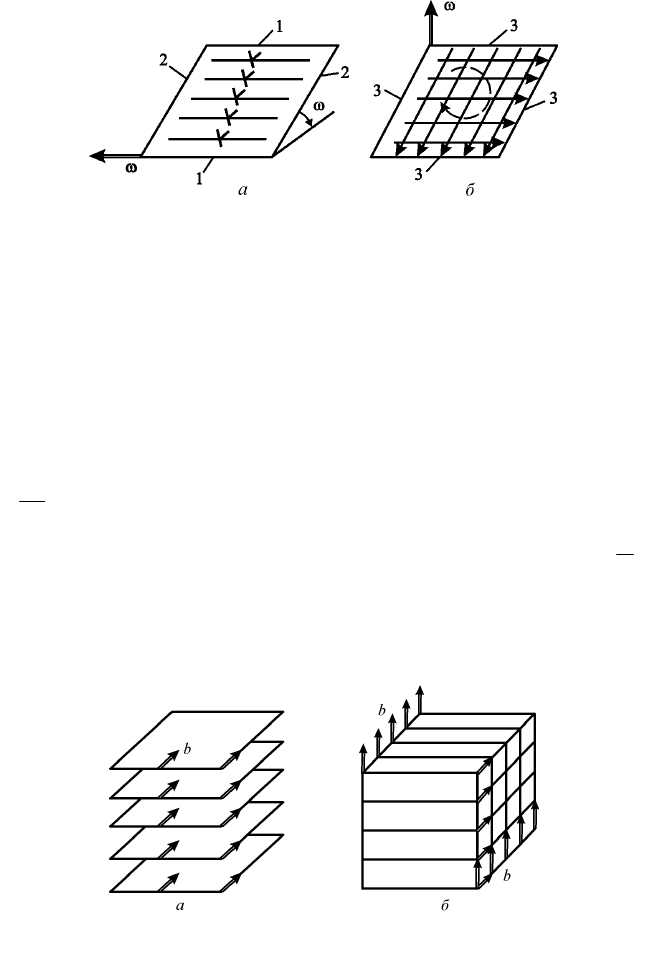

Рис. 2.65. Конечная стенка дислокаций (а) и ее поле напряжений (б)

Замкнутых выражений для сумм, описывающих поле стенки,

при конечных n не существует. Его можно исследовать только чис-

ленно, но в задаче не один характерный масштаб, а два: шаг дисло-

каций h и размер стенки Н. Для качественного анализа соответст-

венно надо расчленить и поле. Прежде всего, при х, y << h (около

оси каждой отдельной дислокации) все решает только ее собствен-

ное поле. Далее, при х < h, y << H (близко к плоскости стенки и

далеко от ее концов) получится примерно такое же периодическое

экспоненциально затухающее поле, как и для бесконечной стенки.

273

Наконец, далеко от всей стенки в целом ( y >> H или х >> h) поле

примерно такое же, как если бы все n дислокаций находились в

центре стенки (составляли одну дислокацию с вектором Бюргерса

nb): из такой далекой точки наблюдения стенка видна под малым

углом, и перестановка дислокаций внутри нее ничего существенно

не изменяет. Но поле одной дислокации убывает как 1/г, т.е. и поле

конечной стенки дальнодействующее, и в этом его главное отличие

от стенки бесконечной.

Теперь ясно, что численно исследовать целесообразно только

«среднюю часть» поля – область h ≤ x, y <

2

H

. Здесь есть такие же

полосы притяжения и отталкивания, но они короткие. На расстоя-

ниях x > H начинается область общего отталкивания от «суммар-

ной» дислокации nb. Через крайние дислокации стенки (рис. 2.65,б)

проходит граница двух «чаш притяжения», откуда все одноимен-

ные дислокации втягиваются до единственного устойчивого поло-

жения x = 0, подстраивая стенку (а дислокации противоположного

знака выталкиваются к краю чаши). Таким образом, конечная стен-

ка «растет в высоту», отбирая нужные дислокации из окружающего

объема. Чем больше дислокаций в стенке, тем сильнее ее дально-

действующее поле (пропорциональное nb). Поэтому стенка растет

автокаталитически с самоускорением.

Дорекристаллизационные процессы (не приводящие к форми-

рованию или движению границ зерна) самопроизвольной пере-

стройки систем дислокаций в направлении большей устойчивости

имеют собирательное название «полигонизация». Движущей силой

полигонизации служит упругая энергия системы дислокаций, а

кинетику определяет обычно наиболее медленное из движений –

переползание тех дислокаций, которые не могут двигаться к суб-

границе только скольжением. Поэтому полигонизацию чаще на-

блюдают при нагреве после деформации, при горячей деформации

(и ползучести) или при охлаждении после затвердевания.

Субграницы разбивают монокристаллы или зерно на субзер-

на (они же – «фрагменты» и «блоки»). Чтобы описать систему

274

субграниц, не вдаваясь в детали строения каждой из них, субгра-

ницу рассматривают как некоторую однофазную поверхность, соз-

дающую разворот на постоянный угол ϖ и имеющую постоянную

удельную энергию σ(ϖ) (оставляя пока открытым вопрос о даль-

нодействующем поле кромки субграницы и его энергии). Отдель-

ные площадки субграниц могут стыковаться попарно в ломаную

границу или по три – «в тройной стык» субзерен или вообще "по-

виснуть" в решетке (рис. 2.66).

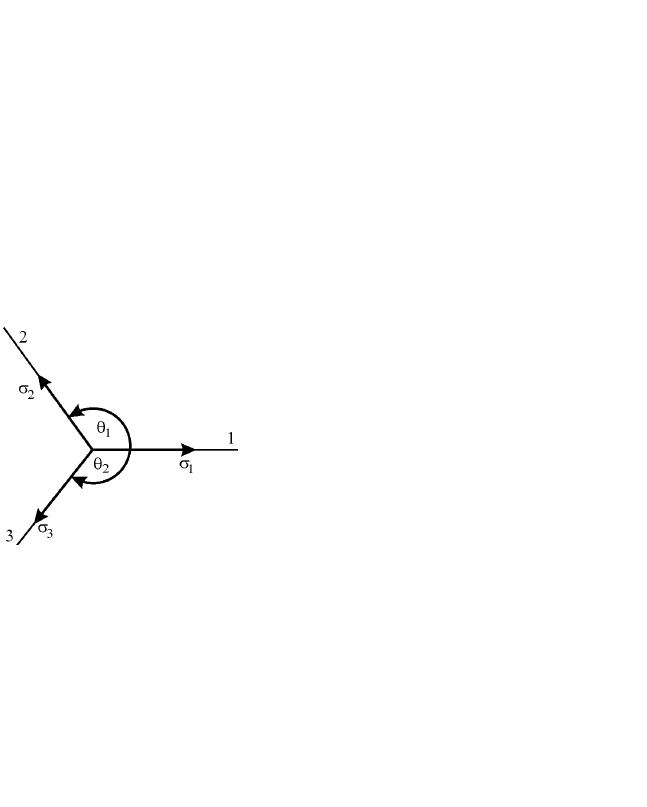

Рис. 2.66. Возможные сочетания субграниц

Из-за малой устойчивости субграниц, состоящих из смешанных

дислокаций, в решетке преобладают «чистые» границы наклона и

кручения. Поэтому существует лишь ограниченное число ориенти-

ровок субграниц в пространстве. По линии пересечения двух суб-

границ их «четверной стык» обычно распадается на два тройных с

уменьшением площади и энергии границ.

Не всякое сочетание трех субграниц в стыке возможно: у дисло-

каций, не параллельных стыку, нет концов – они переходят из од-

ной субграницы в другую, и их плотности в трех границах взаимо-

связаны.

Плотность же дислокаций, параллельных стыку в разных суб-

границах, вообще говоря, ничем не связана. Поэтому нет жесткого

геометрического ограничения трех углов ϖ

I

для субграниц, сходя-

щихся в стык. Если рассматривать субграницу как поверхность с

постоянным разворотом ϖ и поверхностной энергией σ(ϖ), то ее

периметр – это особый линейный дефект решетки: на его оси про-

исходит скачок разворота, и он создает дальнодействующее поле от

края субграницы. Охватив кромку субграницы контуром Бюргерса,

учтем изменения вдоль контура не только смещений, но и поворо-

тов. Назовем дисклинацией линейный дефект решетки, ось которого

275

охватывает замкнутый контур Бюргерса (разрыв смещений b = 0), но

при обходе по контуру накапливается разворот на угол ϖ:

∫

Ud = 0,

∫

ϖd= ϖ.

Как и дислокацию, дисклинацию тоже характеризуют два неза-

висимых вектора: направление оси l и вектор ротации ϖ (вектор

Франка). В отличие от вектора Бюргерса, вектор ϖ отображает

угол.

Периметр субграницы – дисклинация (строго говоря, на кромке

субграницы лежит и одна дислокация, но ее поле уже учтено как

свойство субграницы). По тем же причинам, что и для дислокации,

для дисклинации в решетке действуют геометрические законы со-

хранения: дисклинация внутри кристалла непрерывна (образует

замкнутую петлю), вектор ротации ϖ вдоль всей дисклинации со-

храняется (меняя в неподвижной системе координат знак на проти-

воположной стороне петли). При этом выполняется закон сложения

213

ϖ+ϖ=ϖ при реакции между дисклинациями и правило Кирх-

гофа = 0 в точках их ветвления.

∑

ϖ

i

В отличие от дислокации, для дисклинации в решетке нет дис-

кретного набора векторов ротации: любые повороты ϖ возможны и

плавно регулируются плотностью дислокаций в субгранице. По

ориентировке вектора ротации относительно оси l и плоскости пет-

ли можно выделить три типа дисклинаций. Клиновые дисклинации

(дисклинации I типа) – вектор ϖ || l, соответствует наклону около

оси дислокации. Два типа дисклинаций кручения: с вектором ϖ || n

(кручение в плоскости петли) – дисклинация II типа; с вектором ϖ

вдоль «третьего направления» m = l×n (ось кручения ϖ

3

лежит в

плоскости петли, но перпендикулярна оси дисклинации) – дискли-

нации III типа.

У квадратной петли дисклинации, очерчивающей площадку

границы наклона (рис. 2.67,а), два клиновых участка (параллельно

краевым дислокациям, задающим наклон в субгранице) и две дис-

клинации кручения типа III. Если петля очерчивает границу круче-

ния, то все ее кромки – дисклинации кручения одного типа II (рис.

2.67,б).

276

Рис. 2.67. Петли дисклинации, очерчивающие границу наклона (а)

и границу кручения (б):

1 – клиновая дисклинация; 2 – дисклинация кручения типа III;

3 – дисклинация кручения типа II

Поскольку энергия поля дисклинации квадратично зависит от

угла ω, дальнодействующее поле отсутствует лишь у тех стыков

субграниц, где

∑

ϖ

i

= 0. Разница хорошо видна для кубика мате-

риала, очерченного петлями дислокаций (рис. 2.68,а). Одна стопка

петель образует четыре субграницы («верх» и «низ» открыты). Раз-

вороты на этих субграницах разные (ω

1

– на краевых сторонах, ω

2

=

=

2

1

ω

– на винтовых). Каждую грань кубика очерчивает квадратная

петля дисклинации. При этом на вертикальных ребрах |

∑

ϖ

i

| =

2

ω

,

на горизонтальных – ⎢

∑

ϖ

i

⎢= ω (одна дисклинация). Есть дально-

действующее поле деформаций, которое и сопрягает кубик с ос-

тальным объемом через «открытые» грани.

Рис. 2.68. Кубические субзерна, очерченные одной (а) и двумя (б)

стопками петель дислокаций

277

Если эти грани закрыть второй системой петель (рис. 2.68,б), то

по всем граням развороты ϖ, а по всем ребрам их сумма

∑

ϖ

i

= 0 –

теперь все грани замкнуты одинаково, и от кубика нет дальнодей-

ствия. Как видно из рисунка, не всякая система петель дислокаций

составляет стабильную (без дальних полей) систему субзерен. При

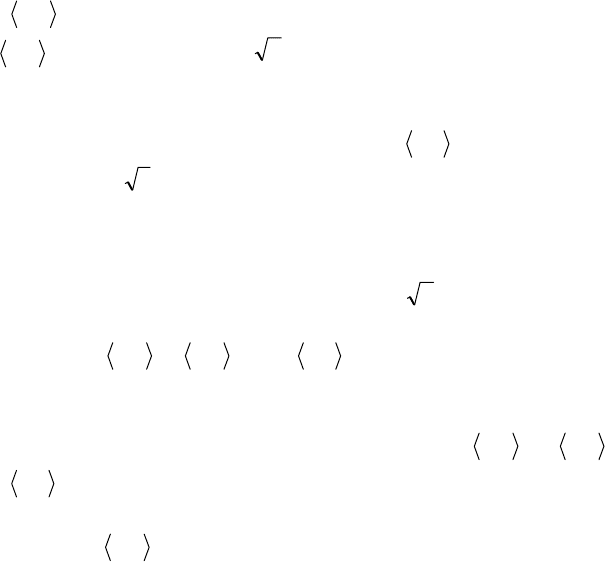

этом необходимо условие

∑

ϖ

i

= 0. Если энергию субграницы )(

ω

σ

интерпретировать как ее поверхностное натяжение и изобразить

перпендикулярным стыку вектором σ

i

в плоскости границы, то (так

же, как для пленок) условие равновесия σ

1

+ σ

2

+ σ

3

= 0, или в про-

екции на одну из границ σ

1

+ σ

2

cosθ

2

+ σ

3

cosθ

3

= 0 (рис. 2.69), где θ

i

– двугранные углы между границами.

Для каждой решетки есть небольшое

число ориентировок вполне устойчи-

вых плоских субграниц. К ним и при-

ходит в конце концов система субгра-

ниц. «Устойчивость в большом» (по

условию

∑

ϖ

i

= 0 в стыках) устанавли-

вается перемещениями дислокаций на

большие расстояния в полях дисклина-

ций, а «устойчивость в малом» (по ус-

ловию

∑

σ

i

= 0) – за счет местных дви-

жений границ около стыка.

Рис. 2.69. Равновесие натяжений

трех субграниц (1–3) в стыке

Слияние двух устойчивых субграниц всегда дает некоторый вы-

игрыш в энергии. Он большой: Δσ ~ σ, если направления ϖ разные,

и малый ( если Δσ << σ), если их оси ϖ одинаковые – здесь выиг-

рыш лишь за счет нелинейности σ(ϖ). Поэтому никакая система

субграниц не устойчива абсолютно по отношению к слиянию суб-

зерен.

2.2.6. Дислокации в типичных кристаллических

структурах

Подразделение дислокаций на полные и частичные. Ранее

геометрия основных типов дислокаций (краевой, винтовой и сме-

шанной) рассматривалась на примере простой кубической решетки,

278

в которой атомы находятся только в вершинах элементарной куби-

ческой ячейки. При этом каждый раз подразумевалось, что после

пробега дислокации в зоне сдвига полностью восстанавливается

исходная конфигурация атомов в пространстве. Вектор Бюргерса

такой дислокации является одним из трансляционных векторов

решетки, характеризующих тождественную трансляцию – перенос

решетки таким образом, что конечное ее положение нельзя отли-

чить от начального.

В случае примитивной кубической решетки тождественную

трансляцию характеризует не только ребро элементарного куба

b

100 . Если всю решетку сместить вдоль диагонали грани куба

110 на ее величину (на а 2), то также полностью восстановится

расположение атомов по узлам исходной кубической решетки. То-

ждественная трансляция обеспечивается и при смещении решетки

вдоль пространственной диагонали куба

111 на величину этой

диагонали (а

3). Но в этом случае сетка должна состоять не из

квадратов, а из прямоугольников, у которых одна сторона (рас-

стояние между горизонтальными плоскостями кристалла) равна по-

прежнему а, а другая сторона (расстояние между вертикальными

плоскостями вдоль вектора сдвига) равна

а 2.

Дислокации в простой кубической решетке, имеющие векторы

Бюргерса

b 100 , b 110 или b 111 , называются единичными или

дислокациями единичной мощности.

Тождественную трансляцию в простой кубической решетке ха-

рактеризуют не только единичные векторы

b 100 , b 110 и

b 111 , но и любые другие векторы, которые в целое число раз (n)

больше единичных и имеют с ними одинаковое направление (на-

пример:

nа 100 , где n = 1, 2, 3,…). В принципе возможны дисло-

кации, у которых вектор Бюргерса в целое число раз больше еди-

ничного. Такие дислокации называются дислокациями

n-кратной

мощности. Например, на рис. 2.70 схематично изображены кри-

сталлы с краевой дислокацией единичной и двукратной мощности.

279

а б

Рис. 2.70. Краевые дислокации единичной (а) и двукратной мощности (б)

Ясно, что при мощности вектора больше единичной энергия ис-

кажения решетки очень велики, и такая дислокация

n-кратной

мощности неустойчива, она стремиться разделиться на

n единич-

ных дислокаций. В случае, показанном на рис. 2.70,

б, вместо одной

дислокации вблизи краев двух соседних экстраплоскостей образу-

ются две отдельные дислокации, каждой из которых будет соответ-

ствовать одна экстраплоскость.

Единичные дислокации с векторами

b〈100〉, b〈110〉 и b〈111〉

имеют разную энергию. В кристалле должны преобладать единич-

ные дислокации с минимальной энергией, т.е. с наименьшим век-

тором Бюргерса. В простой кубической решетке это будут дисло-

кации с вектором Бюргерса

b〈100〉.

Единичные дислокации и дислокации с

n-кратной мощностью

обеспечивают при пробеге через кристалл тождественную трансля-

цию решетки. Такие дислокации называются полными.

Типичные кристаллические структуры металлов существенно

отличаются от простой кубической. В ГЦК, ОЦК и ГПУ структурах

существуют дислокации с такими векторами Бюргерса, что пере-

мещение их не приводит к тождественной трансляции решетки в

зоне сдвига, хотя и обеспечивает новое механически стабильное

положение атомов. Обычно вектор Бюргерса этих дислокаций и,

соответственно, энергия меньше чем у единичной дислокации ми-

нимальной мощности в данной решетке. Дислокации с вектором

Бюргерса, не являющимся вектором тождественной трансляции,

называют неполными или частичными. Они играют исключительно

важную роль в разнообразных процессах, протекающих в кристал-

лах. Каждый тип кристаллической структуры характеризуется

своими единичными и частичными дислокациями.

В заключение необходимо обратить внимание на то, что подраз-

деление дислокаций на краевые, винтовые и смешанные, с одной

280