Клейн Л.С. Время кентавров. Степная прародина греков и ариев

Подождите немного. Документ загружается.

114

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

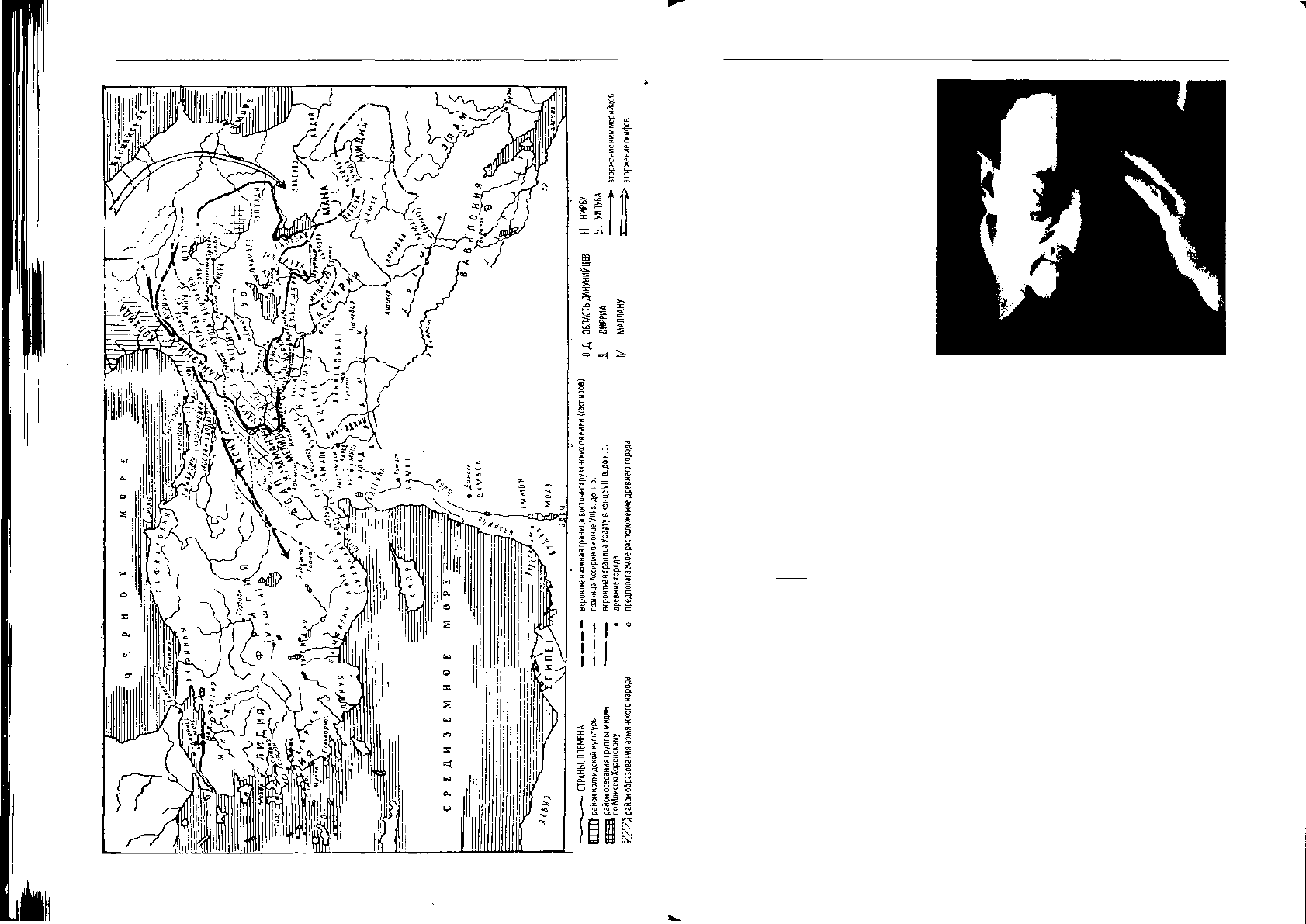

Рис. 51. Ранние армяне в Закавказье и Малой Азии в IX—VII вв. до н. э. (по Дьяконову, 1968)

III. Гордиев узел

115

Рис. 52. Игорь Михайлович Дьяконов

армянско-греческих схожде-

ний в лексике. Есть и схожде-

ния только армяно-арийские,

в том числе «эрг» — вед.

«арка» — 'песня'. Общую судь-

бу с индоарийскими языками

характеризует и отсутствие на-

звания домашней свиньи в чис-

ле индоевропейских элементов,

сохранившихся в армянском.

В отличие от фригийского

армянский сохранился в живом

обиходе у нынешнего наро-

да, но зато о фригийцах много

писали античные авторы, а об

армянах — очень мало: армя-

не жили далеко. Геродот (VII, 2) повествует, что армяне, будучи выходцами

из фригийской земли, имели фригийское вооружение. Евдокс Книдский до-

бавляет: «в языке их много фригийского». Поэтому ранние стадии армянско-

го этногенеза в большой мере зависят от ранней локализации фригийцев. Из

античных сведений и данных лингвистики и восточных письменных источни-

ков исходил И. М. Дьяконов (рис. 52), строя свою концепцию происхождения

армян и их самоназвания — «хайк», «хайя».

По Дьяконову, фригийцы и их подразделение мисы (или мизийцы, Mysia)

были известны восточным народам (ассирийцам) под общим именем мушков

(где муш корень, родственный античному mus- в Mysia, а -к — армянский

формант множественного числа: например, хайк — армяне). Они, переселив-

шись в Малую Азию с Балканского полуострова на рубеже XIII-XII вв. до н. э.,

застали Хеттскую империю в состоянии гибели и распада. Кто ее разгромил,

не очень ясно, возможно, как раз они. Заселив подвластные ранее хеттам

земли, фригийцы-мушки беспокоили северо-западные границы Ассирии. Они

влились в постхеттские государственные образования (всё-таки родственные

по языку) и, освоив хеттскую статусную идентичность, несомненно, более вы-

сокую, противопоставляли себя окрестному хурритскому и семитскому насе-

лению уже как хеттов. «Хетты» стало их самоназванием. КIX—VIII вв. (а веро-

ятно, с сер. XII в.) они владели землями в долине Верхнего Евфрата к западу

от озера Ван. Захватывая оттуда в конце VII — начале VI вв. до н. э. земли

Распавшегося урартского государства, населенные мелкими народцами и язы-

ками, они принесли туда свой индоевропейский язык (близкий фригийскому

114

114 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

протоармянский). Вобрав в себя много местных элементов, особенно в произ-

ношении и лексике, этотязык стал Lingua franca — объединяющим языком. Так

сложился армянский язык. Из самоназвания «хетты» (Hatti), в протоармян-

ском *Hatjos или *Hatijos, по нормам звуковых переходов армянского языка

закономерно образовалось «хай-» — нынешнее самоназвание армян.

Грузины же называли армян по ближайшей к ним армянской области Сух-

му — получилось название «сомехи» (как и по сей день грузины называют

армян), а в арамейском и персидском — по такой же области Арме. Так полу-

чилось название «армяне», перешедшее от персов к грекам и распространив-

шееся далее по Азии и Европе.

Поскольку армянам пришлось не раз отстаивать свою территорию и са-

мостоятельность от мощных соседей, в армянской науке была очень сильна

тенденция доказывать исконность проживания армян в Закавказье: мол, они

ниоткуда не переселялись, миграции (из Фригии) осуществлялись только вну-

три Малой Азии, а элементы фригийского заимствовались в результате сосед-

ства (см. Ишханян, 1982). Сторонники этой концепции подчеркивали обилие

сходств армянского с местными языками Малой Азии, особенно хурритскими

(Урарту), незначительность индоевропейских корней (это во многих работах

отстаивал Капанцян) и отвергали особое родство армянского с фригийским.

Они с энтузиазмом встречали гипотезы об индоевропейской прародине в Ма-

лой Азии или Закавказье — ведь тогда армян ниоткуда не нужно выводить,

они живут на своей исконной прародине. Поэтому концепция Дьяконова на-

талкивалась в Армении на ожесточенное сопротивление.

Ныне отдельные выступления сторонников автохтонности армян в Закав-

казье, конечно, возможны (автохтонность всё еще имеет хождение среди по-

пулистских политиков, всё еще звучит ультрапатриотически). Но концепция

Дьяконова завоевала общенаучное признание, и даже на Кавказе в основном

уточняются ее детали — расположение основных племенных групп — запад-

ные мушки (фригийцы и мисы), восточные мушки (армяне), даты их миграций и т.

п. Но при всех уточнениях остается неясным, где жили протоармяне до проник-

новения в Закавказье — до XII в. до н. э. Ясно лишь, что они пришли в Малую

Азию вместе с фригийцами откуда-то с Балканского полуострова. Дальнейшее

проникновение в глубь веков приходится осуществлять, держась за фригийцев.

Впрочем, Мэллори в своем обзорном труде пишет: «Увязка фригийцев

и армян с одной и той же широкой волной миграций запутывает их происхо-

ждение почти безнадежно» (Mallory, 1989: 35). Всё же попытаемся распутать.

5. Историческое предание и лингвистика. Фригийцы больше всего

известны каждому образованному человеку по двум вещам. Во-первых, по

III. Гордиев узел 115

126

фригийскому колпаку, который французы во время Великой французской ре-

волюции сделали символом революционной Франции. Во-вторых, по леген-

дам об их первых царях.

Был у фригийцев царем Мидас, прославленный своим благословенным

царствованием. Согласно легенде, он настолько понравился богам, что ему

было предложено испросить любое пожелание, и оно будет исполнено. Мидас

пожадничал и захотел, чтобы всё, к чему он прикоснется, превращалось в золо-

то. Пожелание было исполнено буквально, и Мидас едва не погиб, так как лю-

бая пища, как только он прикасался к ней, немедленно превращалась в золото.

В другой раз он тоже разгневал божество. По мифу, Аполлон состязал-

ся с Паном, чья музыка лучше. Судить был приглашен царь Мидас, и он отдал

первенство Пану. Разгневанный Аполлон, считавший, что только осел может

не слышать превосходства его музыки, наградил Мидаса ослиными ушами. Тот

прятал их под высоким фригийским колпаком, и знал о новом отличии царя

только его брадобрей, поклявшийся хранить эту тайну. Но словоохотливого

брадобрея так и подмывало поделиться с кем-нибудь. Не в силах сопротив-

ляться этому желанию, он вырыл в поле ямку и наедине прокричал в нее свою

тайну. И закопал. Но в этом месте вырос тростник, дети сделали из него ду-

дочки, а в их игре стали слышны слова: «У царя Мидаса ослиные уши». Так это

стало известно всем.

Мидас — фигура историческая, его имя (как Мита) есть в надписях X в.

до н. э. (т. е. он жил в Малой Азии за два века до Гомера). Столица Фригийско-

го царства, Гордион, согласно мифу, основана его отцом Гордием. Вероятно,

Гордий было традиционным царским именем у фригийцев. Другой Гордий, сын

Мидаса, оставил колесницу с запутанным узлом на ярме. Кто развяжет горди-

ев узел, гласило предание, тому владеть всей Азией. Александр Македонский

разрубил его мечом.

Как бы там ни было, фригийцы явно входят в одну ветвь индоевропей-

цев с армянами, греками и ариями. Правда, черт, общих для этой группы,

они имеют меньше других, а по некоторым морфологическим особенностям

объединяются с западными соседями, особенно с балтами. Учитывая это,

можно заключить, что, видимо, их первоначальная область лежала на край-

нем севере ареала общих предков этой группы — глубоко в материковой

части Балкано-Карпато-Дунайского региона. Но исследователи выводят их

из разных районов — скажем, польский исследователь В. Пайонковский,

специально занимавшийся пеонами (вероятно, из-за сходства со своей фа-

милией, которая, однако, образована от польского слова paj^k 'паук'), считал

очагом протофригийцев территорию нынешней Румынии. По данным топони-

мики (местные названия), ономастики (имена) и мифологии (миф о приходе

128 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Пелопса, мифического родоначальника династии Атридов) реконструируется

их незапамятно раннее нашествие на Грецию, о котором более реалистичного

исторического предания не сохранилось, но которое увязывается с некото-

рыми археологическими находками (об этом говорилось в предшествующей

главе).

В Малой Азии фригийцы, конечно, поздние пришельцы. В хеттское время

их там не было: никаких фригийцев и фригийских слов хеттские источники

не знают. Гомер (VIII—VII вв. до н. э.), чей географический кругозор в Малой

Азии был весьма узок, знает фригийцев только неподалеку от Илиона — на се-

верном берегу Малой Азии, к востоку от оз. Аскания (Никейского). Геродот же

(V в. до н. э.) знает и эту фригийскую территорию, и Великую Фригию в цен-

тре Малой Азии, со столицей в Гордионе (рис. 53). На обеих территориях есть

позднефригийские надписи, по которым видны два диалекта фригийского

языка, соответствующие этим двум территориям. Но древнефригийские над-

писи (с VII в. до н. э.) есть только в Великой Фригии — они сплошным пятном

закрывают западную часть центра Малой Азии, между верховьями Сангария,

Герма, Меандра и озером Татта.

Геродот сообщает (VII, 73), что фригийцы отселились из Македонии, т. е. что

они первоначально жили на Балканах к северу от Греции и что они там называ-

лись бригами (Bpiysi;, у других авторов Bpuyoi), а уже в Малой Азии получили

наименование фригов, фригийцев (Фр(у£<;). Это сообщение может быть конструк-

цией античных ученых, призванной объяснить сходство племенных названий:

в Македонии и позже обитали брюки (brykes, brykai, brykeoi), причислявшиеся

к фракийцам, и звучали имена Brygias, Brygion, Brykeis. Но и Ксанф Лидийский

(пересказан Страбоном) говорит о приходе фригийцев из Европы, от левого (за-

падного) берега Черного моря — это другой вариант их размещения в Европе.

Сам Страбон (VII, fr. 38) считает, что родина фригийцев — Пеония, т. е. земли

Северной Македонии. А Геродот к своему сообщению о фригийцах добавляет, что

вифинцы (т. е. северные фригийцы) называют себя стримонцами — выходцами

с берегов Стримоны, из Македонии. То есть он передает местное предание.

По данным археологии, фригийцы осели в Вифинии, т. е. на северном

побережье Малой Азии, примерно в IX в. — это установлено по появлению

курганов, действительно из Македонии, судя по сходству этих курганов и их

культуры с болгарскими курганами. Наконец, диалект северных фригий-

цев, по заключению 0. Хааса, ближе к македонскому языку, тогда как южных

(центральномалоазийских) — к греческому.

Напрашивается идея связать переселение бригов на юг с движением «на-

родов моря» за несколько веков до обнаружения фригийцев в Малой Азии, но

среди «народов моря» фригийцы не упоминаются.

III. Гордиев узел

129

Рис. 53. Фригийцы в Малой Азии и на Балканах (по И. M. Дьяконову, 1980)

114

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ Введение

6.Троянская война. Самый грозный, сокрушительный и, следовательно,

самый мощный поток «народов моря» прошел к концу XIII — началу XII вв.

именно по восточному побережью Средиземного моря, а перед тем — через

Малую Азию. Египет явно знал не всё об этом движении — он зафиксировал

только тот выплеск, который докатился до дельты Нила. Наверняка не все

народы названы, да и названные имена плохо понятны. А хетты,увы, молчат.

Однако был на пути этого сокрушительного потока один пункт, который

потоку нельзя было миновать и который известен истории очень подробно —

по легендам и по археологии. Миновать его нельзя, потому что там переход из

Европы в Азию, проливы, Боспор и Дарданеллы. Этот пункт — Троя.

Молчание источников иногда очень красноречиво. Особенно в тех слу-

чаях, когда источник умалчивает о том, о чем говорил прежде. Присмотримся

к сообщениям Рамсеса III. Нетрудно заметить, что на сей раз в союзе с да-

найцами нет троянцев — а ведь были во времена Мернептаха! Очевидно, Троя

тоже погибла к этому времени — по Гомеру, именно от рук данайцев (значит,

своих прежних друзей?). Троянскую войну греческая традиция относит при-

мерно к этому времени (XIII в.). По археологическим данным, в частности по

находкам импортной микенской керамики, неплохо датированной, Троя была

разрушена на рубеже XIII-XII вв. Падение Трои должно было предшествовать

гибели Хеттской империи: ведь Троя стояла впереди хеттов на пути всесокру-

шительного потока «народов моря».

Но ведь троянцы еще незадолго до того и сами входили в его состав. Что

же произошло?

Ныне, сто с лишним лет спустя после подвижнических раскопок Шлимана,

более полувека после повторных раскопок Блегена и несколько десятилетий

после раскопок Корфмана там же, все верят, что Троя — не плод поэтического

воображения, что Троянская война была в действительности. Правда, только

специалисты знают, что теперь уже историчность событий и некоторых глав-

ных действующих лиц Илиады подтверждена и письменными документами —

как косвенно, так и прямо. Но лишь некоторые специалисты сознают, что, не-

смотря на всё это, достоверность Гомера в изложении событий крайне нена-

дежна и основные факты остаются под вопросом. И тот, что раскопана именно

Троя, и тот, что Троянская война — историческая реальность, археологически

подтвержденная.

По Гомеру, Трою осадили объединенные союзные войска и флот ахейских

государств Греции под предводительством микенского царя Агамемнона, Атре-

ева сына. Осаждающие ссорились, и это вредило осаде. Дальнейшие события

описаны в других поэмах, не Гомера, дошедших до нас в сокращенном пере-

ложении. После девяти лет безуспешных боев ахейцы-данайцы по наущению

III. Гордиев узел

130

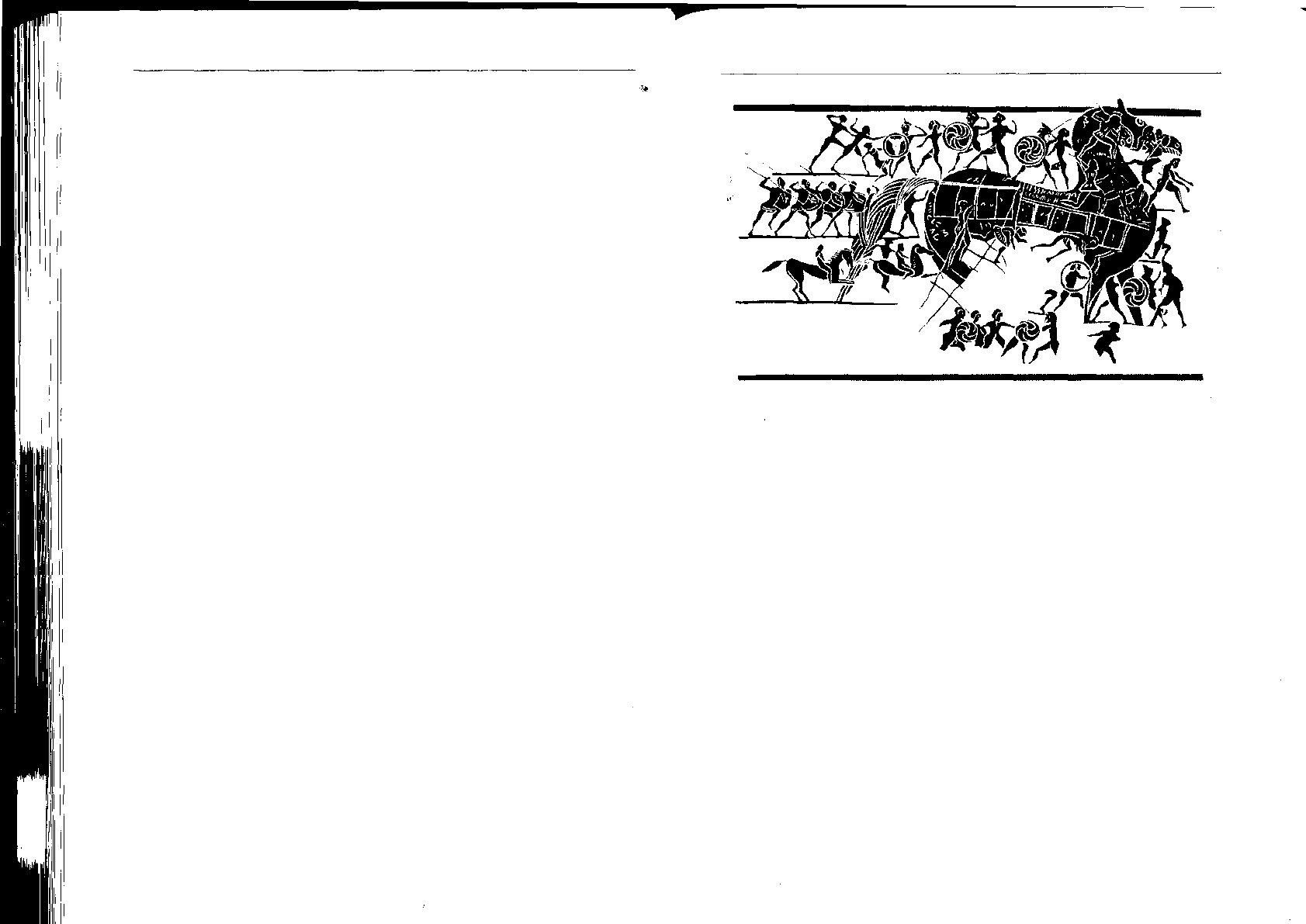

Рис. 54. Троянский конь, как его представляли и изображали древние греки.

Чернофигурное изображение с коринфского арибалла ок. 560 г. до н. э.

Одиссея пошли на хитрость: заключили мир с осажденными троянцами и по-

дарили им огромного деревянного коня, внутри которого посадили воинов.

Троянцы проломили стену, чтобы ввезти статую в город (рис. 54, илл. 21, 22).

Корабли отплыли, однако ночью вернулись. Выбравшиеся из коня воины от-

крыли ворота, через них и через пролом в стене ахейцы ворвались в город.

Троя была разрушена и сожжена, ее царь Приам и его сын Парис-Александр

убиты (старший сын Гектор погиб еще во время осады). Возвращение одного

из героев осады, Одиссея, описано опять Гомером, на сей раз — в совершенно

сказочной поэме «Одиссея».

Руины Трои вроде бы найдены (рис. 55, илл. 23) недалеко от нынешнего

Стамбула (Константинополя), у другого конца проходного Мраморного моря

(Стамбул — у северного пролива, Троя — у южного). Подобно Константино-

полю, Троя — пункт стратегический, предмет заботы и вожделений разных

претендентов на доминирование над обширным регионом. Здесь наиболее

уязвимое место (переправа) единственного сухопутного маршрута из Европы

на Ближний Восток через Малую Азию. И здесь же опорный пункт (в проливе)

Для кораблей, способных контролировать морской путь из Средиземного моря

в Черное — путь аргонавтов.

Как ни странно, за последние без малого три тысячи лет всего две народ-

ности сменилось в Константинополе: сначала им владели греки, потом турки.

Вроде бы точно так же обстояло дело перед тем с Троей: за три тысячи лет

в

ней сменилось всего две-три археологические культуры (если не считать

132

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

небольшого заверши-

тельного эпизода, о ко-

тором особо).

Семь мощных слоев

раскопал здесь Шлиман,

еще два, гораздо более

поздних, были выявле-

ны на склонах после его

смерти (Илл. 24-25). Пер-

||i I j'*, вый слой (снизу) — это

* - •" одна культура, со второ-

го по пятый развивалась

другая, но родственная

с первой, ее сменила тре-

тья, родственная грече-

ской и хеттской — с ло-

шадьми, серой керамикой

и с остатками в урнах.

Это Троя VI и Троя Vila.

Троя VI, самая могучая

из всех сменявших здесь

одна другую цитаделей,

просуществовав более

половины тысячелетия,

погибла, возможно, от

землетрясения в первой четверти или середине XIII в., и это землетрясение

вспоминали гомеровские герои. Археологи обнаружили в этом слое сдвинутые

и обрушенные крепостные стены — они падали целыми блоками.

Город был отстроен наспех: в стену клали необработанные камни, дома

стали меньше, беднее. Это и есть Троя Vila. Она существовала недолго.

Это был тревожный период. Население окрестностей стекалось в город,

под защиту крепостных стен. Даже улицы застроены времянками. Пифосы

(огромные сосуды для припасов) оказалось выгодно закапывать в землю до

горловины: увеличилась вдвое вместимость кладовых. Жители явно готови-

лись к осаде. Причина тревоги ясна: ухудшились отношения с ахейцами —

привозной греческой керамики с островов стало гораздо меньше, чем прежде,

а привозной с материка, можно даже сказать, вовсе не стало. У крепостных

ворот выстроено помещение с провизией, большой пекарней и кухней. Види-

мо, при осаде воины отряда, охранявшего ворота, уже не могли отлучаться.

Рис. 55. Расколки Трои. Троя VI, северная стена,

в Н. Schliemann «Abenteuer meines Zebens»,

A. StolL, Leipzig, 1958

III. Гордиев узел

133

Троя Vila погибла от насильственного разрушения и огромного пожара.

Слой пепла достигает в толщину полуметра и даже метра. Среди руин и пепла

валяются куски скелетов. Трагический финал.

По немногочисленным обломкам привозной греческой керамики, хро-

нология которой неплохо разработана, археологи датировали это событие

в пределах XIII в., особенно доказательно греческий профессор Милонас —

самым рубежом XIII-XII вв.

В Греции город Фивы, захваченный царем Орхомена Этеоклом, сыном

Эдипа, по преданию, дважды пострадал от соседей. Сначала «Семеро против

Фив», затем сыновья и преемники «семерых» — «эпигоны», которые и раз-

рушили Фивы. Это было перед самым походом на Трою: «эпигоны», победите-

ли Фив, участвуют в троянской кампании, а Фивы, естественно, не участвуют.

Раскопки в Фивах показали, что город разрушен тогда же, когда и Троя, — на

рубеже веков. Даты, стало быть, сходятся.

Еще древнегреческие авторы пытались определить точно дату падения

Трои. Они опирались в своих расчетах на легендарные перечни царей и сведе-

ния о длительности правлений каждого. Конечно, это шаткая опора (сведения

сбивчивы, неполны и разноречивы), так что выводы расходятся, но большей

частью греки относили это событие к началу XII в. Назывались годы (в пе-

ресчете на наше летосчисление) 1190, 1184, но и 1135, 1334... Всё же сама

близость дат к результатам археологии показательна. Но, пожалуй, в сужении

интервала археология всё-таки надежнее.

Замечу еще раз: если в 1220 г. в ливийской коалиции против фараона

Мернептаха тереш участвовали вместе с экуэш (ахейцами), то в 1186 г. в пол-

чищах, подошедших к Египту по восточному побережью Средиземного моря,

денйен (данайцы) есть, а тереш нету. Нет уже, стало быть, не только хеттской

империи, нет и неких троянцев, живших к западу от нее. Да и неясно: денйен

(данаи, данайцы) — это то же, что ахейцы, или нет. Для Гомера — это одно и то

же, но Гомер жил полтысячи лет спустя. Для него Илион и Троя — это одно и то

же (во всей Илиаде так), а в реальности, по хеттским источникам того времени,

было два разных города.

7. Хетты, ахейцы и Троя. Теперь для уточнения реальной политической

обстановки той поры, особенно в Малой Азии, где расположена Троя, есть

смысл обратиться к письменным документам — к добытой раскопками и рас-

шифрованной переписке хеттских царей с соседями.

Как известно, у гомеровской Трои есть второе имя — Илион. В Гоме-

ровском эпосе оба имени не различаются, Троя и Илион упоминаются впе-

ремешку — как один город. Но когда я сравнил эпитеты, застывшие при этих

132

132 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

названиях в Илиаде, оказалось, что они описывают разные города. Один го- *

род (Троя) — на тучной почве в долине, другой (Илион) — на возвышенно-

сти, обдуваемый ветрами. Возникло подозрение, что немецкие ученые XIX в.

были правы: гомеровский эпос сложился из смеси нескольких песен о раз-

ных городах, разных героях и разных событиях. Проверив другие синонимы

в Илиаде (их в ней ненормально много), я установил, что они тоже по-разному

распределены в ее главах, и более того, что пики распределения одних совпа-

дают с пиками распределения других. То есть что подозрение оправдывается.

В частности, в одних песнях главный герой — Ахилл, в других Диомед. В од-

них песнях осажден город Троя, в других — Илион. Царевич, из-за которого

началась война, в одних песнях — Александр, в других — Парис, и т. д. Все

эти заключения я изложил (с приведением всех карт и статистических таблиц)

в моногафии «Анатомия "Илиады"», к которой и отсылаю интересующихся

доказательствами.

В хеттских документах (написанных клинописью на глиняных табличках

и расшифрованных) упоминаются в северо-западном углу Малой Азии непода-

леку друг от друга два города — Таруйса и Вилюса (рис. 56). В них опознали эти

два имени — Троя и Илион (в раннем греческом — Илиос,еще раньше — Вилиос).

Шлиман раскопал Илион — город, который сохранился до античного вре-

мени. Это ясно из надписей на обнаруженных камнях. Где была Троя, более

древний город, неясно. До античного времени он не дожил. С моей точки зре-

ния, он находился на о. Лемнос напротив Илиона и совпадает с раскопанным

итальянцами поселением близ Полиохни. Именно это был главный город все-

го региона. Мои выводы о двух городах И. М. Дьяконов принял и ввел в свой

учебник истории Древнего Востока, а предположение о Полиохни он счел не-

достаточно доказанным. Во всяком случае, когда я называю раскопанный в Гис-

сарлыке город не только Илионом, но и Троей (говоря о Трое II, Трое VI и т. п.),

это нужно понимать условно — как дань научной традиции. Эпос о Троянской

войне сложился из песен о двух городах — Трое и Илионе, а в котором из них

реально происходили эпические события — неясно. В том виде, в котором они

представлены в эпосе, — скорее всего, ни в каком реальном городе не происхо-

дили. Но некоторые события как-то (очень слабо) привязываются к Илиону —

Вилюсе (всё-таки этот город существовал до более поздних времен).

Судя по хеттской дипломатической переписке, в XIV—XIII вв. на западе

Малой Азии существовала слабо оформленная ассоциация из пяти лувий-

ских государств, в которое входила и Вилюса-Илиос (т. е. Гомеров Илион),

а возглавляла союз Арцава — царство к юго-востоку от Трои-Илиона. Ино-

гда эта ассоциация враждовала с хеттами, но чаще принимала хеттское по-

кровительство. Вспомним, что дрднй (дарданой, дарданы) были союзниками

III. Гордиев узел 66

134

1. [Ард]укка (в Киликии)

8. Каракиса (Корикесий в Панфилии)

15.Куруппия

16. Лукка (Ликия)

21. Вилуса (У'иллиос, Илиос, Илион)

22. Таруйса (Троиса, Троия)

Рис. 56. Троя и Илион в хеттской «Хронике

Тудхалии IV» (вторая треть XIII в. до н. э.) —

списке стран, усмиренных хеттами.

Список из 22 позиций построен в географическом

порядке с ЮВ на СЗ см. Л. С. Клейн. Анатомия Илиады,

1998, с. 44-57, рис. 3

хеттов в битве при Кадеше,

а Гомер называет кетеев (хет-

тов) в числе союзников Приама

в Троянской войне. У Гомера

хетты представлены очень сла-

бо — они не выделяются среди

других союзников Трои, и это

естественно: ко времени жиз-

ни Гомера Хеттской империи

уже давно не существовало,

а наследниками ее имени объ-

являли себя незначительные

государства на задворках Ма-

лой Азии, у самого края геогра-

фического кругозора Гомера. В эпоху Илиона (археологической Трои) обста-

новка была, конечно, совсем иной.

Хетты весьма интенсивно и на равных или почти на равных сносились

с Аххиявой — ахейским царством. Многие современные историки помещают

его на островах или на западном или южном побережье Малой Азии, относя

название к одной из здешних ахейских колоний, засвидетельствованных ар-

хеологически (о. Родос, город Милет и др.). Но когда речь идет о резиденции

царя, всё-таки это, скорее всего, была материковая Греция, прежде всего Ми-

кенское царство. Вряд ли слишком близко от хеттов могло долго существовать

и весьма независимо держаться крупное государство. Во многих отношени-

ях оно выступает как далекое и заморское, хотя и владеющее территориями

в Малой Азии.

С энтузиазмом, талантом и проницательностью Э. Форрер и его после-

дователи опознавали в странных, возможно, исковерканных именах истори-

ческих деятелей из хеттских документов знакомые имена героев греческого

эпоса и мифов. Это встретило резкую критику многих специалистов. Скептики

обращали внимание на то, что в парах сопоставляемых имен нет полных зву-

ковых соответствий, требуемых правилами сравнительной лингвистики. Да

и хронологические соотношения не совсем те, что в эпосе и мифологии. Но

это явно завышенные претензии. От певцов, повторяющих понаслышке, не из

первых уст, отдельные, выхваченные из речи личные имена далеких и давних

иностранных исторических деятелей, трудно ожидать, чтобы они пунктуально

соблюдали регулярные звуковые соответствия, реализуемые в массовых и по-

стоянных контактах между соседними народами при заимствовании широко

Употребительных терминов. Скорее тут надо предположить принципы игры

136

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

III. Гордиев узел

137

в «испорченный телефон». Немногим лучше обстояло дело и с эпизодиче-

ской записью чуждых имен хеттскими писцами и чиновниками, возможно, и не

имевших прямого контакта с иностранцами, а получавших сведения от раз-

ведчиков или послов. Что же до хронологии, то фольклор редко отображает

реальные хронологические отношения.

Когда-то многие отрицали, что ахейцы были населением Микенской

Греции, но расшифровка линейного письма В подтвердила это отождест-

вление. Потом стало хорошим тоном отвергать размещение центра Аххиявы

хеттскими источниками в Микенах, но и эта идентификация пробила себе

дорогу — аргументы в пользу Микен собраны И. М. Дьяконовым в «Истории

армянского народа» (Ереван, 1964) и Р. Гордезиани в «Проблемах гомеров-

ского эпоса» (Тбилиси, 1978). Теперь скептики завзято предостерегают от

увлечений внешним сходством имен. Эта мода тоже пройдет, а сопоставле-

ния останутся.

В начале XIV в. хеттский царь Тудхалияс III действует в союзе с царем

Аххиявы по имени Акагамунас. Если это воспроизведение имени Агамемнона

(греч. Агамемнонос), «высшего царя» (переку-ванаки) ахейцев, то, увы, неточ-

ное. Но ведь это были первые контакты хеттов с Аххиявой. Да и неточность не

так уж велика: в череде согласных этого длинного имени между «г(к)» и «м»

вместо еще одного «м» проставлено еще одно «г», и два носовых звука («мн»)

слились в один («н»):

Ага мемн оное

Ака гам унас

Звукосочетание -гам- вместо второго слога оказалось в третьем, но про-

изнесено. Да и у самих греков это имя пишется по-разному. На вазах написано

то Агамеммон, то Агаменон, а языковеды по косвенным основаниям предпола-

гают и формы Агамедмон и Агаменмон. Не обязательно думать, что это другой,

более ранний Агамемнон: фольлор вполне мог «поручить» верховное коман-

дование осадой Трои этому влиятельному древнему правителю — партнеру

хеттского царя, а ко времени Гомера — уже былинному герою.

Дружба хеттов с ахейцами была длительной: сын Тудхалияса III Супил-

лулиумас I, прогневавшись на жену (возможно, ахейскую принцессу) и опаса-

ясь ее интриг (в Хаттусасе царицы были чрезвычайно влиятельны), выслал ее

в Аххияву. Его сын Мурсилис II, заболев, попросил привезти ему богов (ста-

туи) из Аххиявы и с Лацбаса (Лесбоса), надеясь, что они его исцелят.

Из всехТудхалиясов и Мурсилисов на хеттском троне именно эти два царя

XIV в., периода дружбы с Аххиявой, видимо, вошли в генеалогическую леген-

ду Микенской династии Пелопидов. Пелопс — исконный родоначальник дина-

стии (Пелопия — имя жены обоих Атридов и дочери одного из них) — фигура

Рис. 57. Фронтон над Львиными воротами в Микенах

местная, греческая или догреческая. Пелопоннес — в переводе «остров Пе-

лопа». Эта персонификация перестала удовлетворять амбиции Микенских

царей. В это время хеттские цари шли к разделу мира с Египтом — вскоре

Муваталлис поведет в «битву народов» при Кадеше целую свиту вассалов

и сателлитов. Поэтому хеттские цари этого времени были образцом, идеалом

и мерилом власти и могущества для ахейских династов, только что вышедших

на арену мировой политики. Ведь как раз в XIV в. выстроена Микенская цита-

дель, в XIII в. — Львиные ворота (рис. 57, илл. 11) на манер хеттских порталов

со львами (рис. 58). Теперь ахейские династы стремились возвести свою ро-

дословную именно к этим малоазийским властелинам.

Отцом Пелопса, основателя микенской династии, был объявлен малоазий-

ский царь Тантал (Танталос), в котором Ж. Пуассон распознал Тудхалияса (Тут-

халияса). Интересно, что в мифе имя Тантала носит и двоюродный брат Агамем-

нона, современника и союзника Тудхалияса III, и этот Тантал является первым

мужем Клитемнестры, жены Агамемнона. Впрочем, возможно, что отразилась

и память о Тудхалиясе II (середина XV в.) — действительном основателе данной

хеттской династии, в которой было еще два Тудхалияса — III и IV.

Выиграть колесничные ристания и тем добыть жену и царство в Греции

Пелопсу в мифе помог возничий будущего тестя Миртил (греч. Мюртилос).

Его прообраз — хеттский царь Мурсилис. Хеттский знатный возничий (ко-

нечно, не сам царь) обычно предоставлялся полузависимым царям в качестве

138

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

III. Гордиев узел

139

Рис. 58. Львиные ворота в Хаттусе (фото из книги 0. Герни, 1987)

почетного провожатого (и одновременно надзирателя) при их визитах к хетт-

скому царю за апробацией власти, за инвеститурой. По легенде, Миртил стал

затем претендовать на жену Пелопса Гипподамию и на полцарства и был ко-

варно убит Пелопсом и сброшен со скалы. Видимо, в такой добавке сказалось

последующее противостояние обеих сил.

Отношения начали портиться еще при Мурсилисе II. К концу его царство-

вания положение на востоке усложнилось: царь Ассирии Ададнирари I завер-

шил разгром Митаннийского царства, взяв в плен царя Вассашатту, и Ассирия

превратилась в великую державу. Одновременно начались первые столкно-

вения хеттов с египтянами в Сирии. У хеттского царя оказались связаны руки,

чем и воспользовались западные соседи, постепенно становившиеся всё бо-

лее активными.

Когда царь страны Арцава, выступивший в союзе с правителями Милава-

ты и Вилюсы против хеттов, был разбит, он бежал «за море» в Аххияву и не

был выдан (подобные перемещения были реальным образцом для легендар-

ного переселения Пелопса). Стало быть, Вилюса (Илион) пребывает в это вре-

мя в союзе с ахейцами и в оппозиции к хеттам.

Ближе к концу своего царствования Мурсилис II (его годы правления —

1339-1306) направил ахейскому царю письмо, адресованное как равному

(«мой брат») и содержащее сетование по поводу покровительства ахей-

цев некоему Пиямаратусу. Этот агрессивный субъект был разбит. Он бежал

в Милавату (Милет) к своим зятьям Аваянасу и Атпасу, правителям Милаваты,

вассалам царя Аххиявы, а затем, когда хеттский царь прибыл и туда, правите-

ли Милаваты получили от царя Аххиявы распоряжение выдать Пиямаратуса

(но ни подарков, ни привета хеттскому «брату»). Пиямаратус бежал дальше —

в саму Аххияву и оттуда стал делать набеги на хеттские владения. Он надеет-

ся на следы старых раздоров между Аххиявой и хеттами (значит, к этому вре-

мени такие уже давно происходили) и на продолжение недавнего конфликта

между ними же из-за Вилюсы (Илиона). Однако этот недавний конфликт за-

вершился уступкой хеттов ахейскому царю (вот как!), давние же оскорбления

хеттский царь просит простить: он был тогда молод и горяч. Он предлагает

свалить всю вину за ссору на хеттских и ахейских послов и для полюбовного

улаживания дела казнить их.

Хеттский царь просит ахейского царя гарантировать замирение Пияма-

ратуса, или выгнать его, или выдать его хеттам. Он обещает не причинять ему

вреда и посылает за ним возничего очень высокого ранга (женатого на род-

ственнице царицы) — того, который уже стоял на колеснице у брата ахейского

царя Атавакулаваса (очевидно, при его визите в Хаттусас). В этом брате узна-

ют Этеокла (ранняя греч. форма имени: Этевоклевес), мифического царя Ор-

хомена, — того, который захватил греческие Фивы за поколение до Троянской

войны, что и вызвало нападение «Семерых» на Фивы.

Этот важный документ историки приписывали разным царям, но в конце

концов по другим документам было точно установлено, что автором был Мур-

силис II.

Судя по более поздним документам, Пиямаратус был выдан хеттам.

В известной мере эпизод повторяет историю с царем Арцавы: там был

союз Арцавы с Милетом и Илионом, а потерпев поражение от хеттов, царь

Арцавы бежал в Аххияву. Здесь Пиямаратус (его исходная база неизвестна)

связан с Милетом, рассчитывает на ссору ахейцев с хеттами из-за Илиона и,

потерпев поражение, бежит сначала в Милет, потом в Аххияву. По-видимому,

общая раскладка сил оставалась одинаковой, что и порождало стереотипные

эпизоды. Это позволяет предполагать, что Илион по-прежнему был на стороне

врагов хеттского царя и, следовательно, в дружбе с ахейцами. Этому вполне

соответсвует обилие микенской импортной керамики (включая привозную

с греческого материка) в Трое VI.

8. Илион без Троянской войны. Ситуация резко изменилась при Мува-

таллисе на хеттском троне (1306-1282). Это при нем состоялась знаменитая

битва при Кадеше с войсками Рамсеса II, укрепившая хеттское могущество

в Азии. Небольшие государства запада Малой Азии, вроде Трои, должны были

132

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

признать его диктат, но ахейцы, сами набиравшие силу и располагавшие ис-

ходной базой за морем, т. е. в безопасности, оказали сопротивление и даже

предприняли натиск. Именно в это время, в условиях соперничества с хет-

тами, и были выстроены Львиные ворота в Микенах в подражание хеттским

сооружениям (Малая Азия усеяна каменными львами хеттского времени). Ве-

роятно, в это время и были заложены основы упомянутой генеалогической

легенды, возводившей ахейских царей к тем же предкам, от которых проис-

ходил Муваталлис — к Тудхалиясу и Мурсилису. Этой легендой ахейские цари

утверждали свое равенство с хеттскими — равенство, которое, видимо, оспа-

ривалось. Образы давно умерших Тудхалияса и Мурсилиса, ставшие в грече-

ском мифе Танталом и Муртилом, выполняли ту же функцию, что и два льва на

Микенских воротах.

Илиону (Вилюсе) было не до таких претензий. Хетты были достаточно

близки и достаточно сильны, чтобы навязать свою волю, а стратегическая по-

зиция Илиона для хеттов достаточно важна, чтобы о нем стоило позаботить-

ся. Как показал Дж. Меллаарт, через владения Илиона проходил основной

торговый путь, по которому шло снабжение хеттов европейским оловом для

изготовления бронзового оружия. К тому же на рубеже XIV—XIII вв. (по да-

тировке К. Блегена) Вилюсу-Илион постигла беда: страшное землетрясение,

разрушившее, как показали раскопки, часть крепостных стен и многие дома.

Прибегнуть к покровительству хеттского соседа было единственным разу-

мным решением для илийцев. Переход Илиона на сторону хеттов, естествен-

но, должен был резко обострить его отношения с ахейцами. И действительно,

археология фиксирует пресечение микенского импорта в Трое Vila и призна-

ки осадного положения.

В Илиаде память о хеттском покровительстве можно видеть в том, как

Аполлон оберегал («пас») при отце Приама троянские стада, а во время Тро-

янской войны рьяно защищал Илион. В греческом пантеоне Аполлон — бог

новый и чужой, первоначально связанный отнюдь не с искусствами. Его про-

образ — хеттский бог Апалиунас, охранитель ворот. Естественно, что он за-

щищал «высоковоротную Трою». Вилюса устояла: она и дальше упоминается

в хеттских документах, в которых отражено хеттское покровительство.

К началу XIII в. относится договор хеттского царя Муваталлиса (или Му-

талиса) с Алаксантусом (или Алаксандусом), царем Вилюсы. В этом троянце

видят Париса: ведь у того имелось второе имя — Александр. Из документов

явствует, что когда умер царь Куккунис, отец Алаксантуса, население Вилюсы

не признало сына (кажется, приемного) царем. Тот бежал к хеттскому царю Му-

талису, который приютил царевича и помог ему вернуть трон. Слабый отзвук

этого события австрийский историк П. Кречмер увидел в греческой легенде,

III. Гордиев узел

141

переданной Стефаном Византийским. По легенде, когда Парис-Александр, по-

хитив в Спарте Елену, возвращался в Трою, он по дороге гостил у одного из

малоазийских царей — Мотила (греч. Мотюлос). Сюжет не требовал останов-

ки, так что, видимо, в легенду попросту вторгся исторический факт.

Проф. И. М. Дьяконов заметил, что по хронологии этот Александр при-

ходится Приаму скорее отцом, чем сыном, и припомнил в связи с этим обы-

чай называть внука по деду. Но в этой оговорке нет необходимости: ведь

для фольклора, для эпоса как раз характерно, что он обычно сводит героев

из разных эпох в одну плоскость и при этом изменяет их родственные от-

ношения, а хронология Троянской войны и, следовательно, жизни Приама

сомнительна.

Любопытным может оказаться сопоставление основных событий, свя-

занных с именами обоих Александров — документального и эпического. Кон-

фликт, выделивший Алаксантуса, завязался вокруг его стремления получить

трон, каковые притязания не признавались населением. Конфликт, просла-

вивший Александра-Париса, совершенно иной: он весь закручен вокруг похи-

щения чужой жены. Но у ахейцев явно соблюдался старый (известный в Егип-

те) обычай передачи трона через женщину (царскую дочь или жену). Получив

Гипподамию, Пелопс приобрел вместе с ней и царство. Обоих сыновей Пелоп-

са (Атрея и Феста) миф, чтобы сделать наследниками Пелопса, женит на его

внучке Пелопии. Агамемнон получил микенский престол из рук тестя —Тин-

дарея. Одиссей, согласно Павсанию (III, 20.10-11), с трудом отделался от уго-

воров тестя остаться царствовать в Лакедемоне. Сватаясь к Пенелопе, жени-

хи претендовали на освободившийся трон Одиссея. Орест становится царем

не в царстве отца, Агамемнона, а в Спарте — женившись на дочери Менелая

Гермионе, в Микенах же становится царем Пилад — сын сестры Агамемнона

и муж его дочери. Еще очевиднее роль Клитемнестры — при ее жизни кто

владел Клитемнестрой, тот и сидел на троне в Микенах, а Елена — сестра

Клитемнестры. Если мы вспомним всё это, то притязания на Елену окажутся

не столь уж несерьезным поводом для войны.

Вот только о каком троне шел спор — о спартанском ли? Действительно

ли речь шла о том, чтобы восстановить справедливость и вернуть Менелаю

похищенную суженую, или это фольклорная перелицовка ради очищения

«своих», а на деле всё было наоборот, и ахейский династ претендовал на тро-

янскую царицу Елену и тем самым на троянский трон? Ведь в результате спора

трех богинь («яблоко раздора» и «суд Париса») Елена была присуждена Пари-

су божеством, это буквально его суженая\ По эпосу, Парис и Елена жили как

супруги в Илионе, а после смерти Париса на ней по законам левирата женился

его младший брат Деифоб и хотел жениться другой брат — Гелон, и только

132

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

III. Гордиев узел

143

затем она досталась Менелаю! Это было бы совершенно непонятно, если бы '*

Елена была в Трое чужой женой, всеми презираемой. Но всё становится на

свои места, если предположить, что Парис был ее первым и законным супру-

гом, Деифоб — вторым, столь же законным, а Менелай — наглым претенден-

том, женихом типа тех, что сватались к Пенелопе.

И в самом деле, на о. Родосе Елену потом почитали как богиню раститель-

ности с эпитетом Дендритис (Ветвящаяся).

Неправомерность и надуманность претензий Менелая на нее становится

еще яснее, когда мы, благодаря исследованиям С. X. Гордона, узнаем источ-

ник, из которого греки заимствовали саму идею божественной компенсации

за бегство жены. Есть финикийское сказание середины II тыс. до н. э. о Кере-

те, найденное в Угарите (Рас-Шамра). Сказание о Керете гласит: «Его законная

жена поистине ушла от него. Его собственная супруга, которую он получил

за положенные дары, удалилась». Во сне ему явился бог Эл, его отец, и велел

принести возлияние вином и медом, осадить город Удм и потребовать себе

в жены Хурэй, дочь царя. Царь попытался откупиться, но пришлось отдать

дочь. Все эти детали сюжета есть и в предании о Менелае, как оно изложено

у Гомера, также в другой раннегреческой поэме «Киприях» и у Эсхила: Ме-

нелай горюет из-за бегства жены, видит вещий сон, осаждает город, Парис

пытается откупиться, но тщетно, Менелай завоевывает жену.

Судя по имени финикийского героя — Керета, он критянин (ср. библейское

крети, греч. Крета). Значит, финикийское сказание заимствовано у минойцев,

возможно, через ахейцев. Уэбстер показал, что с XVII в. до н. э. на Крите, а за-

тем в материковой Греции — вплоть до XII в. — часто встречались изображения

осады города минойцами (позже — ахейцами), при чем дамы смотрят со стен

города или из окон дворца. Возможно, это иллюстрация уже бытовавшего ска-

зания. Связь Менелая с Критом проступает в том, что Парис и похитил-то Елену

как раз когда Менелай был на Крите (ахейская мотивировка его пребывания на

Крите — похороны его деда Катрея и раздел наследства).

Примечательно, что в ранней версии, хотя жена и покинула героя, он не ее

отвоевывал, а добывал новую, указанную ему богом. Идея отождествить но-

вую избранницу с беглянкой осенила кого-то из создателей Троянского цикла

эпических сказаний, видимо, когда старая сага об осаде города ради завоева-

ния царства (и трона) была привязана к экспедиции под Трою. Общая ситуа-

ция в это время как раз способствовала таким притязаниям: Илион ослаблен,

дружба ахейцев с хеттами расстроена, отношения у них натянутые, с Илионом

же у ахейцев (как свидетельствует археология) в это время полный разрыв.

Полстолетия спустя, в середине и третьей четверти XIII в., при царе Туд-

халиясе IV, иное соотношение и иная раскладка сил. Весь запад Малой Азии

отпал от хеттов, но и не пристал к ахейцам. В этом районе сформировалось

мощное объединение (более двух десятков мелких государств), которое хетты

называют Ассува. Это имя в греческой передаче стало потом названием всего

материка — Азия. В составе объединения упомянуты и Вилюса (Илиос), и Та-

руйса (Троя), стало быть, еще не ставшие синонимами.

Хетты провели несколько кампаний против этого объединения, в одной

из них взяли в плен 10 ООО пеших воинов и 600 колесничих — это показывает

размах военных контингентов Ассувы. Похоже, что Вилюса играла в объеди-

нении далеко не последнюю роль. Это видно вот из чего. После победы хетты

привезли в свою столицу Хаттусас на поселение знать побежденных. Среди

этих вельмож особо названы только Пияма-Инарас, его сын Куккулис и род-

ственник Малацитис, все с детьми, внуками и колесницами. Этот Куккулис, ко-

торый вскоре поднял восстание и погиб, — явно тёзка и, возможно, потомок

того Куккуниса, который был отцом Алаксантуса. То есть, скорее всего, в пле-

ну троянский царевич Куккулис (или Куккунис) II.

По времени уже пора бы появиться Приаму: ведь он был стариком в годы

Троянской войны. Приама нет. Зато перед нами прошли уже два деятеля с име-

нами, первая часть которых — Пияма: Пиямаратус и Пияма-Инарас. Первый

строил какие-то расчеты в связи с конфликтом держав из-за Вилюсы, а вто-

рой является отцом Куккуниса, тёзки прежнего царя Вилюсы. Не илийские ли

это фигуры, и не проступает ли в этих повторениях тронное имя ряда царей

Илиона? Не исключено, что первый из них — Пиямаратус — и есть прототип

гомеровского Приама, по крайней мере, в том, что касается имени. У него есть

важное преимущество в качестве претендента на эту роль: ахейцы его хоро-

шо знали, и в их среде могла сохраниться память о нем в связи с конфликтом

из-за Вилюсы-Илиона. На деле этот авантюрист вряд ли владел Вилюсой, но

мог быть в родстве с ее царями (как был в родстве с правителями Милаваты).

Каковы в это время отношения с ахейцами?

В хронике Тудхалияса IV сообщается, что одна из стран запада Малой

Азии (не входящая, кажется, в состав Ассувы) нарушает покой, и когда дей-

ствующий там царь Аххиявы отступил, хетты пошли в наступление (на эту ли

страну или на ахейцев, неясно: табличка повреждена). В письме к правителю

Амурру (библейских амореев) Тудхалияс сообщает, что равными себе призна-

ёт только царей Египта, Вавилона, Ассирии и... Тут было проставлено назва-

ние Аххиявы, но затем внесено исправление: слово «Аххиява» затерто писца-

ми, и его едва можно прочесть. То ли царь в последний момент передумал, то

ли писец, заготовлявший текст, перечислил равноправных монархов согласно

Дипломатической традиции, а царь внес изменения: в сложившихся обстоя-

тельствах он отказывался признавать ахейского руководителя достойным