Клейн Л.С. Время кентавров. Степная прародина греков и ариев

Подождите немного. Документ загружается.

132

132 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

этого статуса. Так что у ахейских династов и в самом деле были основания

заботиться об утверждении своего статуса равных хеттским царям.

При Тудхалиясе IV появляется в Малой Азии и некий «муж из Аххийи»

Аттарисияс (Аттарисий). О его действиях напоминает в письме мятежному вас-

салу Маддуваттасу следующий хеттский царь Арнувандас III. Маддуваттаса

этот Аттарисияс выдворил из своей страны. Тогда Тудхалияс отвел изгнаннику

небольшое владение близ царства хеттов. Аттарисияс вновь напал на Мадду-

ваттаса, имея 100 колесниц и пехоту. Хетты помогли отбиться. Но позже (уже

при Арнувандасе) Маддуваттас объединился с Аттарисием и вместе с ним на-

пал на хеттского сателлита — царя Аласии (Кипра). Археология показыва-

ет, что Кипр этого времени и в самом деле был захвачен ахейской культурой,

а лингвисты констатируют, что на Кипре обосновался ахейский диалект, со-

хранившийся до поздних времен (Кипр — единственный уголок, где крито-

микенская слоговая письменность не погибла, уцелела). Действия Аттарисия

в начале царствования Арнувандаса III — это то самое время, когда экуэш

и трш в составе ливийской коалиции нападают на фараона Мернептаха.

В Аттарисиясе видят либо Атрея (греч. Атреас), царя Микен и отца Ага-

мемнона, либо Атрида (т. е. самого Агамемнона или Менелая), либо Тиресия —

одного из героев Троянской войны. Если это Атрей или его сын, то почему он

назван «мужем», «человеком» из Аххийи, а не «царем Аххиявы»? Ведь это дис-

криминирующий акт того же плана, что и изъятие из списка равных. Не правил

ли уже в Микенах «узурпатор» из смежной ветви династии (как и положено

по легенде)? Если же Аттарисияс — это Тиресий (греч. Тиресиас), что кажет-

ся и лингвистически более подходящим, то по Илиаде он был внуком Мопса,

а в хеттском документе они выступают как союзники (но фольклорные упорядо-

чения родственных отношений, конечно, недостоверны). Тиресий связан с Кри-

том (он тесть критянина Райкия), и действительно, его имя, еще в древней форме

(Керасия) есть на кносских табличках. По преданию, Тиресий ушел на восток

в Киликию, затем отступил и умер в Колофоне, на западе Малой Азии (Одиссей

беседует уже с его духом). Из Колофона же двигался в Киликию и Мопс.

Собственно, в качестве союзника Аттарисияса в хеттском документе упо-

минается не Мопс, а Муксус. Тем не менее, есть хорошие основания (многие

подробности совпадают) видеть в нем греческого эпического героя Мопса, ко-

торый за год до окончания Троянской войны отделился от осаждавших и при-

нял участие в походе сушей через Малую Азию на юг. Это то самое движе-

ние, конец которого под 1186 г. описал Рамсес III. Хотя поход Мопса и увязан

с Троянской войной, выступил Мопс, отделившись от осаждавших, почему-то

не из Троады, а из Колофона (да был ли он вообще под Троей, или просто по-

пулярного героя певцы присоединили к осаждавшим?).

III. Гордиев узел 71

144

Затем Мопс поселился в Киликии (юго-восток Малой Азии) и построил

там ряд городов. Всё это легенды. Но в Киликии и в самом деле найдена дву-

язычная надпись IX в. до н. э. (это на три века позже), в которой тамошний

правитель «данунийцев» причисляет себя к династии «дом Мопша» (так на

финикийском языке) или «дом Муксаса» (так на хеттском)! Идентичность

имен, а заодно и реальность героя доказаны.

Мопс, Амфилох, Тевкр, Тиресий и другие герои прошли, значит, сквозь

земли, которые еще недавно были на хеттском замке. Империя явно расша-

тана. На сторону ахейцев переходят самые верные вассалы — об этом-то

и сообщала клинописная табличка Арнувантаса III, озаглавленная «Первая

скрижаль преступлений Маддуваттаса». Что же касается главного героя этой

«скрижали», то его имя очень напоминает имена позднейших лидийских царей

Алиатта, Садиатта (в греческой передаче: Алюатес, Садюатес; этот был бы Ма-

дюатес). Колофон и, видимо, вся арена действий фигур этого документа — это

как раз центр будущей Лидии.

Последним хеттским царем был сын Арнувантаса Супиллулиумас II. Он

царствовал в начале XII в. 0 его судьбе нам уже сообщал Рамсес III.

Что ж, канва исторических фактов выстраивается неплохо. Но сказать,

что это помогает понять суть и логику происходившего, было бы рано. Скорее

она затрудняет понимание.

Прежде всего, несколько удивляет, что у хеттов, пристально следивших

за действиями Аххиявы в Малой Азии и присматривавших за Вилюсой, нигде

не отмечена грандиозная Троянская война, девятилетняя осада Трои, разгром

ее. Правда, эти события могли прийтись на глухой интервал перед самой ги-

белью Хеттского царства, когда хеттские источники уже замолчали. Но в этом

случае Троя и Хеттское царство должны были пасть одновременно или почти

одновременно, и, несмотря на их очевидную взаимную отчужденность в этот

период, пасть от одной и той же силы и причины. От ахейского нашествия? Но

это означало бы, что коалиция ахейских царьков, которая девятилетними уси-

лиями не могла взять одну сравнительно небольшую цитадель, через несколь-

ко лет сокрушает мировую империю — Хеттскую. А всего одно поколение спу-

стя сама рассыпается в прах: приходят в запустение и ничтожество города

Микены, Тиринф, Пилос, Орхомен, тают регулярные армии, рушатся дворцы,

исчезают искусство и письменность. Всё распадается, как карточный домик.

Да была ли внутри него та сила, которая сотрясала устои мира?

Похоже, что, несмотря на обилие участников, в развернувшейся истори-

ческой драме не хватает главного действующего лица. Не пора ли ввести его

на сцену?

132

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

III. Гордиев узел

147

9. «Пришли фригийцы...» В поисках виновника главных происшествий

зададим классический вопрос римских юристов: «Qui prodest?» — «Кто вы-

гадал?» И сразу же увидим, что на месте большей части хеттских владений

в центре Малой Азии оказалось Фригийское царство.

Правда, Фригийское царство сложилось только в VIII, от силы в IX в. до

н. э., т. е. через 300-400 лет после троянской войны. Но проф. И. М. Дьяконов

убедительно доказал, что ассирийцы,урартийцы и библейские евреи называли

фригийцев мушками (Мешех в Библии, мосхи у греческих авторов). А мушки,

по ассирийскому известию, в 1165 г., т. е. одним поколением позже Троянской

войны и разгрома хеттов, перешли верховья Евфрата и заняли земли на гра-

ницах Ассирии. Еще через полвека 20 тысяч их воинов во главе с пятью вож-

дями спустились в долину верхнего Тигра, и ассирийский царь Тиглатпаласар I

отправился отражать эту угрозу. Он сумел отбросить врагов. Значит, мушки-

фригийцы появились на месте хеттских владений как мощная военная сила не

много веков спустя, а сразу после разгрома Хеттской империи, в XII в.

Но фригийцы не упомянуты в числе «народов моря». То ли слишком дале-

ко от Египта, то ли мы не опознали их имя.

А если и там, на подступах к Египту, они фигурировали под своим вторым

именем — тем, которым их называли дальние родственники египтян — азиат-

ские семиты? Тогда неразгаданные мешуэш, рано появившиеся на египетском

горизонте, это и есть мосхи, фригийцы. Недаром на изображениях они воору-

жены длинными европейскими мечами. А -эш — египетская передача индоев-

ропейской флексии именительного падежа единственного числа (латинское

-ус, греческое -ос, литовское, древнегерманское, хеттское и индоарийское

-ас), оно есть и в названиях других индоевропейских народов: ахеец — экуэш

(греч. акхайуос), сикулец — шекелеш, и др.

Египтяне времен Геродота считали фригийцев самым древним народом.

Жрецы в Мемфисе рассказали Геродоту (II, 2) легенду о том, как царь Псамме-

тих (VII в. до н. э.) выяснил это обстоятельство: он повелел воспитать двоих

новорожденных без словесного общения, и первым словом, которое младен-

цы якобы сами изобрели, было фригийское название хлеба — «бекос».

Ко времени этого же фараона легенда, рассказанная Геродотом (II,

152), приурочила появление в Египте «медных людей» — ионийцев и карий-

цев в медных доспехах, морских разбойников, сначала грабивших египет-

ские земли, а потом поступивших к фараону на службу. Поскольку в эпоху

реального Псамметиха доспехи были уже давно кожаными, а мечи — желез-

ными, скорее всего, египетский фольклор передвинул во времена Псаммети-

ха сказания, относившиеся ко временам нашествия «народов моря». Брон-

зовые доспехи (шлемы, панцири, поножи) имелись у ахейцев (упоминаются

I

на табличках, изображены на вазах, есть и в могилах XIII-XII вв). На Дунае

они появляются позже — в X-IX вв. Ближнему Востоку они чужды. Коль ско-

ро предание о «медных людях» (греках и карийцах) передвинуто из XIII-

XII вв., то и знакомство с фригийцами как древнейшим народом, приурочен-

ное к тому же фараону, скорее всего, восходит к той же обстановке и тому

же времени.

Если так, то фригийцы появились на Средиземном море еще в начале

XIV в., вместе с шарданами и лукка, затем ворвались в Малую Азию и, пройдя

ее из конца в конец, оказались на границах Ассирии, а позже стабилизирова-

лись в западной половине Малой Азии, вдали от морского побережья — на

р. Саккария.

А кто в Трое? По логике, если исходить из данных гомеровского эпоса, здесь

должны укрепиться ахейцы, тем более что действительно с XII в. всё западное

побережье Малой Азии было, по археологическим данным, колонизовано гре-

ками. Всё — за одним исключением. Это исключение — Троада. Именно этот

северо-западный угол Малой Азии еще несколько веков остается свободным от

греческих колоний. И хотя Фригийское царство расположено далеко на восток

от него, именно этот угол Малой Азии носит в античное время имя Фригия!

Что показывает археология?

На развалинах Трои Vila уцелевшие (от землетрясения?) горожане про-

должали жить в своих убогих лачугах еще некоторое время. Они не восстанав-

ливали крепостных стен, не разбирали завалы в Восточных воротах, только

расчистили проход сквозь Южные ворота. Так или иначе, но в город пришли

совсем новые хозяева — впервые за 600 или 700 лет. Это обитатели Трои Vllb.

Они перестроили дома по своему вкусу, изменив план и пробив новые двери

в стенках. Принесенная ими грубая лепная керамика небывалого для Трои об-

лика в точности копирует формы Балкан и Среднего Подунавья, т. е. Фракии

и еще более далеких районов Европы. Старые обитатели не были изгнаны по-

головно: половина посуды сделана в прежней технике и прежнем стиле.

Прожили здесь эти новые обитатели недолго — два-три поколения. Их

сменили новые люди, а тех — еще одна группа. Наслоения этих нескольких

столетий — Троя Vllb. Какой конец постиг ее, неясно. Примерно с 950 г. место

опустело на 100 лет. Только потом здесь поселились греки-эолийцы, и старое

название города, известное им по гомеровским поэмам, было восстановлено.

Новый Илион (Novum Ilium) был окончательно оставлен в римское время. Ве-

тер нанес землю на его камни, и всё заросло травой забвения. Но память жила

в греческих преданиях — даже о том, чего не знал Гомер.

Страбон (XII, 8,3) передает старое известие, независимое от гомеров-

ской традиции и потому особенно ценное: перед Троянской войной пришли

132

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

фригийцы и убили троянского царя. Подозрительна в этом сообщении только *

датировка. Ведь когда бы это событие ни произошло на самом деле — дей-

ствительно до взятия Трои ахейцами, или после него, или даже вместо него, —

Страбон (или его информатор), свято веривший в точность Гомера, мог поме-

стить гибель царя от рук фригийцев только до Троянской войны: ведь по Гоме-

ру после нее (и ухода Энея) в Трое уже вообще не было царя!

А на деле — когда бы это убийство могло произойти?

О сказочном Приаме известно из «Илиады», что он был связан брачными

узами с фригийцами и фракийцами. По Гомеру, за несколько десятилетий

до Троянской войны Приам был союзником фригийцев и вместе с ними сра-

жался против амазонок на берегу р. Сангария. Вождями фригийцев, пере-

шедших в Малую Азию через Геллеспонт из Европы, тогда были Отрей и Миг-

дон, сын Акмона. Как отмечает Дьяконов, во многих легендах за амазонками

скрываются хетты (подстановка связана с высоким положением женщин

в хеттском обществе), а р. Сангария (современная Сакария) была западным

рубежом хеттской территории (на этой реке и был потом основан Гордион,

столица фригийцев).

По времени эти военные действия совпадают с отложением Трои и Илио-

на от хеттского царя Тудхалияса IV, с их вхождением в федерацию Ассувы,

воевавшую против хеттов. Отсюда предположение историков, что Ассува

была создана фригийцами, что от них ее сила. Имя Отрея, одного из двух вож-

дей фригийской коалиции, подозрительно схоже с именем Атрея, царя Микен.

По времени и по роли эти фигуры могли бы совпасть, но дополнительных под-

тверждений нет.

Правда, по хронологии Приам тогда был еще слишком молод, и, по хетт-

ским документам, в этих событиях участвовал (и убит) не Приам, а Кукку-

нис II. Впрочем, по гомеровской же традиции впервые фригийцы прибыли

в Малую Азию за поколение до Приама, так как эта традиция вроде бы при-

писывает предводительство этим первым вторжением Акмону, отцу второго из

двух фригийских союзников Приама. То ли в эпосе опять фигуры смещены во

времени (Мигдону вместе с Приамом позволено действовать на уровне пред-

шествующего поколения), то ли фригийцы прибыли в Малую Азию за поколе-

ние или несколько поколений до возникновения федерации Ассувы, т. е. еще

во времена Трои VI, в XIV — первой половине XIII в.

Более вероятно, что вообще Мигдон, а может быть, и Акмон с Отреем не

были историческими лицами, что это просто мифическая персонификация

племен. В античное время область Мигдония была известна в Македонии се-

вернее полуострова Халкидика (сами имена Мигдония и Македония как-то

связаны). Племя мигдонов античные авторы знают как одно из фригийских

III. Гордиев узел

149

племен на южном берегу Пропонтиды (проливов). Еще одна Мигдония появи-

лась между верховьями Евфрата и Тигра — видимо, как результат продвиже-

ния мушков к границам Ассирии. Город Акмония возник в Юго-Западной Фри-

гии, там же и город Отр.

С другой стороны, в Куккунисах на троянском троне можно видеть ре-

зультат связей (брачных?) троянской династии с фракийскими или фригий-

скими племенами кикконов, живших в античное время на северном берегу

Фракийского моря, т. е. к западу от проливов. В «Илиаде» кикконы числятся

среди сторонников Приама.

Вернемся к известию Страбона.

Какой же троянский царь погиб от рук фригийцев? Если реально раннее

их появление в Малой Азии, приведшее к весьма скромному статусу Миты

в Паххуве, то приход их относится ко времени мощной и неколебимой Трои VI,

состоявшей под покровительством хеттов. Ну, ее цари были вне досягаемости

для чужестранцев. Позже, во времена Ассувы, Троя была союзником фригий-

цев и вместе с ними воевала против своего прежнего покровителя — хеттско-

го царя. Конечно, это не исключает каких-то ссор между союзниками; можно

даже допустить, что союз и был заключен как раз в результате насильствен-

ной смены царя. Можно предположить, что Троя Vila как раз и погибла от рук

фригийцев. Это нападение фригийцев отлично совпадает с экспанисей фри-

гийцев в Грецию ок 1200 г. Тогда фригийцы — это первое население Трои Vllb.

Если же исходить из того, что многие разновременные события стянуты

в эпосе к одной хронологической полосе и ее главным героям, что действи-

тельный союзник фригийцев Куккунис Гомеру неизвестен, то царем, утратив-

шим дружбу с ними, царем, убитым фригийцами, вполне мог быть и сам Приам

или тот, кого эпос заменил Приамом. Или, говоря археологически, тот царь,

который правил Троей Vila к моменту ее гибели.

Конечно, возможна еще одна версия: это мог быть правитель последне-

го здесь поселка троянцев — поселка на пожарище, т. е. Трои Vllb, а «фри-

гийцы из Фракии», которые убили этого последнего царя Трои, — те самые

пришельцы, которые принесли лепную от руки керамику и жили в Трое VIIb

2

.

Но был ли вообще в поселке на пожарище правитель в ранге царя? А если

был (предание считает таковым Энея, избежавшего гибели в войне), то был

ли он убит в этих перипетиях? По преданию, Эней не погиб там, а вывел

остатки троянцев из Малой Азии в Италию (и это связывают с происхожде-

нием других турша — тюрсенов, тирренов, этрусков). Нет археологических

свидетельств насильственного конца Трои Vllb^ или VIIb

2

, или VIIb

3

. Впро-

чем, и сообщение Страбона не говорит о разрушении города фригийцами:

они только пришли и убили царя. Так что, всё-таки, возможно отнести это

132

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

III. Гордиев узел

сообщение и к концу одного из последних поселений троянцев — поселков *

на пожарище.

Но это была никак не первая и не главная волна фригийского нашествия.

Предшествующая прокатилась здесь, не задерживаясь, и сокрушила Хеттское

царство, а по времени именно с ней совпадает пожар Трои и, видимо, гибель

ее царя. Поэтому есть достаточно оснований полагать, что которого бы царя

ни убили фригийцы Страбона (Приама или его преемника), пожар и разгра-

бление Трои Vllbj — их рук дело. Ахейцы здесь не при чем.

10. Троянская война в новом свете. А как же с Троянским походом коа-

лиции ахейских царей? Как с великими подвигами Ахилла и Диомеда под сте-

нами Трои, с прославленной в веках победой Агамемнона?

Сначала о том, что, всё-таки, достоверно в повествовании Гомера. Досто-

верно немало. Наличные факты, исторические и археологические, подтверж-

дают, что ахейцы в XIV и XIII вв. действительно постоянно нападали на запад-

ное побережье Малой Азии, захватывали там прибрежные острова и участки

материка, утверждались на них надолго. Так, уже очень рано им принадлежал

город Милет (Милауатас хеттских источников).

Подтверждены и их первоначально дружеские контакты с Троей: в Трое VI

полно импортной микенской посуды, а хеттские документы позволяют считать

ахейцев союзниками Трои: при Мурсилисе II разбитый хеттами царь Арцавы,

союзник Илиона и Милета, бежал в Аххияву. При Тудхалиясе IV и ахейцы,

и федерация Ассувы (включавшая Трою и Илион) воевали против хеттов.

Но во времена Муваталлиса хетты покровительствовали Илиону и враж-

довали с ахейцами, а позже, при Тудхалиясе IV, хетты несколькими походами

ослабили и замирили Ассуву, а ахейцы, основная база которых была за мо-

рем, продолжали военные действия. Вскоре ахеец Аттарисияс напал на Кипр

и вторгся вглубь Малой Азии. В этой обстановке отношения ахейцев с Тро-

ей, по крайне мере дважды (при Муваталлисе и при Тудхалиясе IV), должны

были пострадать, обостриться — и археология обнаруживает в Трое Vllb, что

импорт микенской посуды с материка прекращен. Вполне правдоподобна при

таких обстоятельствах военная экспедиция микенских ахейцев против троян-

ского царя. Правдоподобна осада города — тем более что археологические

подробности согласуются с известием об осаде.

На какое время могла прийтись Троянская война?

Есть два периода вражды Вилюсы-Илиона с ахейцами. Первый — при

Алаксантусе-Александре (времена Муваталлиса на хеттском троне — первые

десятилетия XIII в.), второй — после Пияма-Инараса (времена Арнуванта-

са III — последние десятилетия XIII в.). Из этих двух периодов первый более

151

вероятен, потому что вся обстановка второго (походы Тиресия и Мопса, напа-

дение на Кипр, одновременные действия экуэш и трш в Египте) скорее напо-

минает предания о событиях после Троянской войны, о младших героях, о по-

следующем этапе ахейской экспансии, когда она была переориентирована на

юго-восток. А вот в первый период (как и в смежные с ним) интересы ахейцев

в Малой Азии в основном сосредоточивались в северо-западном углу Малой

Азии: между Вилусой (Илионом) и Милаватой (Милетом).

Итак, первые десятилетия XIII в. Что ж, экспедиция и осада могли состо-

яться. Но каковы были их масштаб и исход? По хеттским источникам, Вилюса

ведет активную политику и в середине XIII в.

Обратимся к Гомеру. Чем оканчивается повествование об осаде в стар-

шей из двух поэм — «Илиаде»? По сути, ничем. В поэме нет победного фи-

нала. «Илиада» не знает взятия и разгрома Илиона. Лишь «Одиссея», млад-

шая, позже составленная поэма, повествующая о возвращении героев, задним

числом сообщает о том, как завершилась Троянская война. Более подробно

об этом рассказывалось в других поэмах Троянского цикла, которые до нас

дошли только в коротких пересказах. И как же закончилась Троянская война?

Ахейцы, простояв под Троей 9 лет, на десятый (скорее всего, мифическое

число — ср. десятилетний интервал между концом войны и началом рассказа

об Улиссе) вынуждены были снять осаду и, вернувшись на корабли, отплыть.

По логике, это и есть конец. И этот конец — поражение.

Но эпический певец не может примириться стакой концовкой, и вот появ-

ляется совершенно сказочный хеппи-энд — эпизод со спасительной придум-

кой хитроумного Одиссея, с троянским конем — даром данайцев. Причем этот

эпизод, видимо, циркулировал в разных версиях, и в окончательном тексте

сведены воедино две. В самом деле, деревянный конь был начинен «лучшими

из ахейцев», которые ночью вышли из него и открыли ворота. Этого достаточ-

но для успешного прорыва. Но, кроме того, оказывается, троянцы вынуждены

были разобрать стену, чтобы протащить огромного коня в город, и данайцы

смогли пройти сквозь пролом в стене. Это избыточная мотивировка успеха,

т. е. вторая версия.

По обеим версиям, стена не была ни пробита осаждавшими, ни взята ими

с боя. В распоряжении певца не было готового, основанного на фактах по-

вествовательного материала для реалистичного описания такого дела, и его

фантазия была бессильна сотворить такой материал из ничего. Легче было

прибегнуть к сказочному мотиву.

Наличие готового пролома в стене примечательно. Проницательный ав-

стрийский ученый Шахермейр, анализируя эпизод со статуей коня, напоми-

нает, что конь — животное, посвященное Посейдону, его воплощение, а судя

132

132 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

по расшифрованным табличкам микенской письменности, у ахейских греков ,-м

именно Посейдон, а не Зевс, был главой пантеона, и он был тогда не богом

моря, а хтоническим божеством, сотрясателем земли. По Гомеру, Посейдон был

страстным «болельщиком» за ахейцев. Память о землетрясении, разрушившем

стены Трои VI, была свежа у поколения Приама. Вот что помогало певцам при-

влечь Посейдона, воплощенного в жертвенной статуе коня (дар данайцев!),

и сделать его разрушителем крепостной стены и благодетелем осаждавших.

С помощью такой трактовки Шахермейр хотел сохранить гомеровское

представление об успешности экспедиции. Ради этого он предложил пере-

нести всю экспедицию ко времени рубежа Трои VI и Трои Vila, в первую по-

ловину XIII в. Но идея успешности не вяжется с историческим фоном, да и нет

необходимости сохранять ее. А вот перенос даты похода поближе к землетря-

сению может быть согласован с ситуацией, обрисованной в хеттских докумен-

тах: ведь как раз к этому времени относится правление Алаксантуса (Алек-

сандра) в Вилюсе (Илионе) в условиях разрыва с ахейцами. Тогда-то и могла

состояться неудачная осада.

Конечно, не обязательно считать, что ахейское нападение произошло

сразу же после землетрясения. Просто достаточно допустить, что победы не

было, а свежая память о землетрясении лишь подсказала способ, как ввести

нужный итог. Ссылка на готовый пролом в стене, действительно существо-

вавший прежде, очевидно, была взята из фольклорных запасов и вплетена

в эпическую ткань. Вплетена точно так же, как подвиги «былинного» бога-

тыря Ахилла с его щитом-сакосом (судя по археологическим данным, вещи

XVI-XV вв.), как описание шлема из клыков вепря (археологически иллюстри-

рованное находками XVI-XV вв.), как описание золотого кубка Нестора (тоже

соответствующее археологическим материалам XVI в.).

По Блегену и Корфману, землетрясение разрушило Трою VI около 1300

или 1280 г., Троянская война — скорее всего, в ближайшие последующие де-

сятилетия (при Алаксантусе), а падение Трои — около 1200 г. или немного поз-

же. В Троянской войне жители Вилюсы-Илиона отстояли свою независимость,

а утратили ее лишь полвека спустя, под ударами совсем с другой стороны.

У героического эпоса вообще наблюдается болезненная, но психологи-

чески объяснимая тяга к военным поражениям своего народа. Именно в эпосе

они преодолеваются тем, что преобразуются в блистательные победы. При

этом реальным зерном сюжета могут послужить и незначительные эпизоды,

но чувствительные для национального самолюбия и пришедшиеся на крити-

ческий период национальной истории, на эпоху национальной катастрофы,

когда духовное преодоление кризиса остро необходимо. Эту функцию и при-

зван выполнять героический эпос.

III. Гордиев узел 75

152

Всё это надежно засвидетельствовано теми эпосами, историческая осно-

ва которых хорошо известна. Так, в «Нибелунгах» реальное сокрушительное

нашествие смертоносных гуннов на Бургундию превращено в победоносный

поход германского племени бургундов на гуннского царя Атиллу. «Песнь о Ро-

ланде» обращается к незначительному эпизоду войны Карла Великого — ис-

треблению басками отряда Роланда в Ронсевальском ущелье, но подменяет

басков-христиан арабами-сарацинами и дополняет рассказ всесокрушающим

отмщением Карла сарацинам. Об этом пели тогда, когда империя Карла Вели-

кого распалась, крестовые походы терпели фиаско, а арабы стояли у границ

Франции. В сербском эпосе центральное событие — взятие юнаками Стамбу-

ла, тогда как этого никогда не было, а в реальности было страшное пораже-

ние сербов от турок на Косовом поле. Уклонившийся от этой битвы кралевич

Марко, всегда признававший власть турок, превращен в несгибаемого героя.

Киевская Русь эпохи Владимиров (Красного Солнышка и Мономаха) сдер-

живала напор печенегов и половцев, хотя порою терпела и поражения в этой

борьбе, но эти враги забыты народом, и богатыри князя Владимира воюют

только с чудищами и с татарами. Татары сломили Киевскую Русь, и на столетия

установилось татарское иго, но в русских былинах киевские богатыри всег-

да с легкостью побеждают татар. Берет богатырь татарского воина за ноги

и вертит им в воздухе, как булавой: куда махнул, там во вражеском войске

образуется улица, махнет в другую сторону — переулочек! Даже в литератур-

ном произведении эпического характера (правда, очень раннем) — в «Слове

о полку Игореве» — сюжетом послужило поражение русских князей в битве

с половцами, а концовкой — выдуманное бегство Игоря из плена, воспетое

как подвиг и победа (подобно бегству Тесея с Крита).

Все компоненты такого же творчества налицо в Троянской войне: даль-

ний романтический поход, правда, один из многих подобных (нападали ведь

на Египет, Кипр и хеттов), но пришедшийся на самый конец «золотого века»

ахейской экспансии; столкновение с чужими, неудача и сразу же после это-

го — «Темные века» греческой истории, эпоха грандиозной национальной

катастрофы: гибель основных центров — Микен, Пилоса, Орхомена и других

(Фивы погибли незадолго перед тем), общий упадок культуры, когда само вы-

живание и сохранение народа поставлены под вопрос.

Пусть и не очень важным было поражение под Троей в общем контексте

действительной истории Эгейского мира, но чувствительным для самолюбия

и, главное, порубежным — оно пришлось на самую грань эпох. Тяжелые вос-

поминания о постыдной неудаче терзали участников похода, заставляя их

всё снова и снова возвращаться к этому недавнему прошлому, чтобы хотя бы

в своих рассказах — рассказах бывалых людей — «исправлять» историю, как

132

132 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

ее обычно «исправляют» неудачники в своих победных реляциях. Конечно, *

события в самой Греции были не лучше: пожары в Микенах, стерт с лица земли

Пилос, нет уже дворцов, мятежи, междоусобицы и нашествие врагов... Но эту

близкую очевидность не прикроешь пышным словом, а Троя — за морем. Лег-

ко тому врать, кто за морем бывал, — гласит пословица. И чем дальше отходил

в прошлое сам поход, тем радикальнее становилось «исправление».

Настоящее было ужасным. Царили разруха и подавленность. Этому бед-

ственному настоящему противопоставлялось как идеал всё более светлев-

шее и очищавшееся от жалких истин прошлое. Постепенно дело очищения

переходило из рук бывалых людей — героев событий в руки певцов-аэдов.

Повествование обретало художественную форму, обогащалось за счет сокро-

вищницы фольклорных мотивов, подвергалось структурным изменениям по

законам жанра. Так родилась та Троянская война, которая дошла до нас в из-

ложении «Илиады» и «Одиссеи» из уст Гомера.

Я изучил догомеровскую историю каждого из главных героев Илиа-

ды — ту, которая зафиксирована вне Илиады, культами и археологическими

памятниками, с ними связанными. Многие из этих культов основаны задолго

до «Илиады». Оказывается, что эти фольклорные герои были популярны

в народе и раньше, но как святые помощники и покровители. Эти культы

складывались вокруг погребений реальных почитаемых личностей — вож-

дей, жрецов, колдунов. Подобно позднейшим христианским святым, у каж-

дого из них сформировалась своя специализация: Ахилл помогал морякам

в дальних плаваниях, Нестор был целителем, Одиссей — предсказателем

и советчиком, и т. д. Именно на этих основаниях зиждятся их святилища.

И примечательно, что в «Илиаде» каждый из них занимается именно своим

традиционным делом, по исконному призванию. Ахилл вступает в действие

только тогда, когда в опасности корабли. Старец Нестор числится выдаю-

щимся полководцем, но практически занимается в «Илиаде» только лече-

нием раненых. Одиссей дает хитроумные советы. Легенды об этих святых

героях одна за другой включались в эпическую ткань, обогащая сюжет. Как

это происходило, как складывался сюжет гомеровского эпоса, я рассмотрел

в книге «Гомеровские герои» (1994).

Мы можем только догадываться, сколь непохожей была реальная экспеди-

ция ахейских династов под Трою на эту великолепную эпопею. Но современ-

ники и сородичи участников похода знали, с чем те возвратились. И встречали

по заслугам. Из хода дальнейших событий, донесенного преданием, явствует,

что участники войны вернулись отнюдь не победителями: победителей встре-

чают не так. Главный вождь коалиции (у Гомера это Агамемнон) вскоре по воз-

вращении был убит родственниками, его жена досталась новому царю, и власть

III. Гордиев узел 76

154

перешла к другой ветви той же династии. Диомед, второй после погибшего

Ахилла богатырь коалиции, влиянием в Арголиде мало уступавший Микенскому

царю, тоже, вернувшись, нашел у своей жены Эгиалы нового супруга — Комета,

они оба посягнули на его жизнь, он прибег к защите алтарей, а затем отбыл

в изгнание в Италию. Меда, супруга Идоменея, царя Крита, также не сохранила

верности мужу. Одиссей, царь Итаки, не мог попасть домой, на его жену и трон

претендовали соседние царьки. Многие герои похода (Тиресий, Мопс, Тевкр

и другие) предпочли вообще домой не возвращаться — ввязались в движение

на юг и осели на берегах Малой Азии, Сирии и Палестины.

Нет и археологических фактов, которые бы поддержали сообщение эпо-

са о том, что Трою Vila взяли ахейцы. Единственным, хотя и слабым таким

доказательством считался бронзовый наконечник стрелы, найденный при

раскопках Карла Блегена в слое разрушения неподалеку от скелета убитого

жителя. Один от всей осады! Блеген сослался на сходство этого наконечника

с найденным в Пилосе (материковая Греция). Но другой Карл — Карл Нилан-

дер — возразил, что схожи только очертания пера, насад же у наконечников

разный: у троянского — черенок, у пилосского — втулка. Любой археолог

поймет, наколько это разительное различие. Троянскому наконечнику Нилан-

дер привел более точные аналогии из румынской Молдавии (т. е. из Фракии)

и из хеттского Алишара, а это пункты на пути фригийцев. Экспедиция Корф-

мана нашла еще несколько наконечников — такие же. Ахейцы там не бывали.

Не побывали они и внутри Трои.

И довершительный удар по их легенде о взятии Трои. После всех этих

событий значительная часть западного побережья Малой Азии и прибрежных

островов оказалась колонизованной греками. Неохваченным остался толь-

ко один участок — самый северо-запад: окрестности проливов, район Трои.

И хотя Фригийское царство сформировалось далеко на востоке, именно этот

северо-западный угол в античную эпоху носил имя Фригия.

11. Народы-невидимки. Геродот (VII, 73) сохранил македонское преда-

ние, что фригийцы некогда прибыли в Малую Азию из Европы. Но ближайшая

к проливам часть Европы ко времени Геродота была издавна населена фракий-

цами, о которых Геродот (V, 3) сообщает, что это самый многочисленный народ

на земле после индийцев. К западу от фракийцев жили сами македонцы. Где

же тогда в Европе обитали фригийцы? То ли они жили во Фракии до фракийцев

и были теми вытеснены или заменены, то ли они прошли сквозь земли фракий-

цев откуда-то с севера? Откуда же именно? Это вопрос тесно связан с вопросом

о том, какая археологическая культура принадлежала им в Европе, или, иначе

говоря, с какой культурой они пришли в XII в. в Малую Азию.

132

132 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Казалось бы, решить этот вопрос проще простого: обследовать культуру

Фригийского царства, возникшего на развалинах Хеттской империи, а затем по-

искать, что есть похожего в Европе. Но не тут-то было. Во-первых, как уже гово-

рилось, Фригийское царство возникло далеко не сразу после гибели Хеттской

империи, а культура промежуточной поры плохо известна. Во-вторых, то, что

известно (из эпохи Фригийского царства и предшествующей), не оправдывает

ожидания. Раскопан Гордион, фригийская столица, раскопаны другие памятни-

ки фригийцев в Малой Азии. Они вполне продолжают местные малоазийские

традиции — хеттскую, восточно-ахейскую. Так называемая «фригийская кера-

мика» — строгих очертаний с ажурной росписью — совершенно непохожа на

балкано-дунайскую; она развилась из местного варианта микенской. «Фригий-

ский колпак», впоследствии ставший символом Французской революции, «фри-

гийская обувь», известная грекам, — всё это выросло из малоазийских форм.

Некоторые дошедшие до нас образцы фригийских божеств — Кибелы и Аттиса,

например, — уходят корнями в малоазийскую почву.

С фригийцами здесь произошло то же, что до них с хеттами: в местной

среде пришельцы-победители быстро ассимилировались в биологическом

и культурном отношениях, растворились среди прежнего населения, навязав

ему, однако, свой язык. Фригийцы ассимилировались даже радикальнее хет-

тов — у тех хоть кое-что сохранилось из принесенного с собой культурного

багажа. Похоже, что фригийцы, насадив здесь свою династию и администра-

цию, ну, может быть, еще и небольшую сеть военных дружин, всей массой

куда-то исчезли.

Нельзя ли подойти к решению задачи с другого конца — предпринять об-

щий обзор археологических материалов всего обширного региона — от Бал-

кан до Египта — и выяснить, какие археологические находки европейского

облика появляются в Средиземноморье и Малой Азии в XIII-XII вв., каково

их происхождение: из каких европейских археологических культур, из какого

точно района?

Такие попытки сделаны. В работах чешского археолога Яна Боузека пред-

ставлены карты распространения металлического оружия, фибул (застежек),

янтаря с севера на юг, начиная с середины II тыс. до н. э. В течение несколь-

ких веков поток устремлялся в Грецию, но очень слабо задевал Малую Азию

и Левант. Исходный центр выработки форм ввозимых мечей показан в Ютлан-

дии, фибул — на Дунае. Не исключено, что поток отображает торговлю. Не-

мецкий археолог В. Киммиг сделал сводку дунайско-балканских предметов

вооружения (культура полей урновых погребений) в Восточном Средиземно-

морье. Эти мечи, щиты и поножи оказались во многих пунктах, куда их могли

бы занести «народы моря» (в Греции, на Крите, на Кипре, в Финикии и в Малой

III. Гордиев узел 77

156

Азии), но их дата здесь (около

1200 г.) в основном позже. Кто

же ими владеет? Киммиг счита-

ет, что это не сами «конквиста-

доры» (те из-за подвижности

неуловимы), а их осевшие по-

томки — одним-двумя поколе-

ниями позже.

Исходным для этого воо-

ружения очагом в дунайско-

балканском регионе оказывает-

ся «культура полей погребаль-

ных урн» XIII-XII вв. Киммиг

привел очень эффектный ар-

гумент в пользу этой культуры:

на многих ее предметах (сосу-

дах, щитах, оружии) есть изо-

бражения ладьи, чрезвычайно

близкой кораблям «народов

моря», как они известны по

египетским рельефам (рис. 13).

Там, на рельефах, это чисто па-

русные суда с прямо поднятыми

вверх высокими носом и кормой, на которых укреплены изваяния — птичьи

головы. Корабли эти не похожи на исконные средиземноморские (в частно-

сти, египетские) — дугообразные, с более плавными очертаниями корпуса,

полупарусные-полугребные. На дунайских же изображениях видны те же

вертикальные нос и корма с птичьими головами, что и у кораблей «народов

моря» на египетских рельефах («птичья барка» — называют их тут археоло-

ги). Птичьи головы — утиные или лебединые. Тут вспоминаются уже приве-

денные дунайские модельки повозочек, запряженных водоплавающими пти-

цами (рис. 59).

Однако суда этого типа на Дунае и севернее существовали потом мно-

гие века — вплоть до кораблей викингов. Не исключено, что и появились они

на Дунае раньше, чем изображения их вошли в изобразительный репертуар.

Кроме того, в составе пришельцев с севера были не одни фригийцы, среди

«народов моря» есть и другие претенденты на северное происхождение.

Кстати, Киммиг и связывает с балкано-дунайской культурой не фригийцев,

а филистимлян.

Рис. 59. Глиняные модельки «птичьих барок» с Дуная.

В. Киммиг (1964) сопоставил их

с египетскими рельефами

132

132 Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

Это был тоже не восточный народ: у него не было обряда обрезания, что

с омерзением отметили древние евреи. Библия описывает поединок (в конце

XI в.) юного Давида с филистимлянским богатырем Голиафом. Сам обычай пред-

решать судьбу сражения поединком вождей — европейский. К тому же описа-

ние тяжелого вооружения Голиафа (шлем, щит, панцирь, поножи, копье и т. д.)

совпадает с археологическими данными о комплексе вооружения, распростра-

нявшемся по Средиземноморью с Дуная. Однако вооружение Голиафа моложе

дунайских бронз на два века и в значительной части сделано из железа. К тому

же такой вывод о прародине филистимлян противоречит другим данным о них:

сведениям Библии об их происхождении с Крита, связи их имени с именем пе-

ласгов (пеластов) и др. Да и «филистимлянская керамика», подобно фригий-

ской, продолжает средиземноморскую традицию, точнее является ответвлени-

ем местных вариантов ахейской керамики. А знаменитый головной убор фили-

стимлян — корона из перьев или из тростника вокруг шлема — совершенно

неизвестен на европейском материке; изображения этой короны попадаются

в Малой Азии и на островах, есть на Фестском диске (Крит).

Что же получается? С одной стороны, некоторые «народы моря» — явно

европейского происхождения, но, за исключением ахейцев, мы не можем точ-

но локализовать их исходную европейскую родину и культуру. С другой сто-

роны, мы знаем, что из некоторых районов Европы в это время было движение

на юг и восток, но не можем обнаружить археологические остатки пришель-

цев в Восточном Средиземноморье. Будто в воду канули.

Целые народы оказались для археологии невидимками. Но если герой

Уэллса был невидимкой при жизни и внезапно стал видимым, когда умер, то

здесь всё наоборот: при жизни эти народы были зримы (о них сообщают над-

писи, их изображают рельефы), а умерших археология не видит.

12. Фригийцы — бхриги — мушк. Когда же переселились в Малую

Азию южные фригийцы, т. е. фригийцы, поселившиеся в центре Малой Азии,

не очень ясно. Оспаривается даже, назывались ли они исконно фригийцами

или имя это перенесено на них с северных фригийцев.

Дело в том, что восточные народы (ассирийцы, евреи, хурриты) называли

фригийцев Великой Фригии мушками, Мешех. Так в Библии. Напомню: в этом

этнониме -к толкуется И. М. Дьяконовым как формант множественного числа,

аналогичный армянскому (неясного происхождения). А без этого форманта

этноним совпадает с греческим названием мисов (мюсов — Mwroi) — гре-

ки, не имея ш, передавали его как с. У Гомера мисы обитают на европейской

стороне Геллеспонта вместе с фракийцами, а относительно позднейших мисов

Страбон (VII, 3.10; XII, 3.3) отмечал, что они пришли из-за Дуная. Может быть,

III. Гордиев узел 78

158

они обитали там и раньше, но Гомер об этом попросту не знал. Южнее Ниж-

него Дуная римляне знали мёзов. Где они жили раньше, неизвестно, но, учи-

тывая общее движение варваров на юг, вероятно, севернее, т. е. за Дунаем.

Точнее указать трудно. «Исторические и археологические данные, — пишет

Дж. Р. Мэллори, — слишком скудны, чтобы дать основание для убедительного

решения проблемы происхождения фригийцев» (Mallory, 1989: 33).

Итак, центрально-малоазийские фригийцы — восточные соседи мисов,

прародину которых древние авторы по каким-то источникам указывают в глу-

бинных районах Балкан, тогда как фригийцев — только в Македонии или Пео-

нии. Но обоих народов — в Европе. Оба были неизвестны хеттам. Напраши-

вается предположение, что обе племенные группы вместе вторглись в Малую

Азию из Европы. Восточные народы раньше столкнулись с мисами или какой-

то их частью и по их имени стали всех пришельцев этого типа называть мушк.

Греки же различали тех и других.

Вполне возможно, что мешуэш египетских папирусов обозначает тот са-

мый «народ моря», который месопотамские сообщения и называют мушками.

Значит, раньше всего они появились в Египте и вообще рано начали свою за-

морскую военную активность.

Самоназвание фригийцев, по-видимому, начиналось с придыхательно-

го bh, которое регулярно передавалось греками как ср. Узнавшие фригийцев

еще на Балканах — как bhryges — греки продолжали их называть Фриуе^ —

фригийцами и в Малой Азии, а может быть, только там они впервые узнали

bhryges/Opt>Y

Ei

;- На Балканах же bh утратило придыхание позже. Никаких

данных, что греки называли фригийцев Великой Фригии иначе, нет. Нелогич-

но считать, что они раньше узнали северных фригийцев, появившихся поз-

же, около IX в., в неосвоенном греками углу Малой Азии (греки прибыли туда

лишь к середине VIII в.). А вот южнее в Малой Азии греки появились на не-

сколько веков раньше и могли в тамошних фригийцах опознать родичей своих

северных соседей. Нет данных и о том, что «фригийцы» не было самоназвани-

ем — греки бы об этом не преминули поведать.

13. Хронология вторжения в Малую Азию. Когда же фригийцы впер-

вые появились в Малой Азии? Дьяконов (1980: 360) привлекает для датировки

участие фригийцев в Троянской войне XIII в. до н. э„ когда они были в союзе

и родстве с царем Илиона Приамом, о чем повествуют не менее пяти веков спу-

стя Гомер (Ил. II, 863-864; III, 184-188) и последующая греческая традиция.

Я не нахожу возможным опираться на эти сообщения, поскольку не считаю Тро-

янскую войну, как она представлена в «Илиаде», историческим событием. Это

эпизод героического эпоса, а эпос — жанр, который нередко конструировал

160

Лев Клейн. ВРЕМЯ КЕНТАВРОВ

желанные события, а не передавал действительные. Как сложился этот сюжет,

можно восстановить. Но имя одного из вождей, героев эпоса, Отрей, совпадает

с именем царя Атрея, сына Пелопса и основателя династии Атридов. То есть,

сочиняя свою эпопею о несостоявшихся событиях, гомеровские певцы (это был

не один Гомер) использовали те имена, которые им казались реалистичными,

включали предания (весьма путаные) о реальных событиях и городах.

Важнее другое. Тождество Фригия = Мушк, Мешех, доказанное для кли-

нописных источников И. М. Дьяконовым с абсолютной убедительностью, по-

зволяет углубить фригийскую историю в Малой и Передней Азии до XII в. до

н. э. включительно.

В начале XII в. до н. э. Хеттская держава пала под ударами европейских

пришельцев — «народов моря» и своего извечного врага касков (кашков) —

абешла (касогов и апсилов, т. е. предков черкесов-адыге и абхазов). Каски,

согласно предположению Курта Биттеля, копавшего столицу хеттов, и были

теми, кто разгромил столицу империи Хаттушаш (Хаттусу) или участвовал

в разгроме. Но каски враждовали с хеттами исстари, а пала Хеттская импе-

рия, только когда появились «народы моря». А в этом движении участвовали

и мушки. Уже через несколько десятилетий, ок. 1165 г., ассирийцы зафикси-

ровали на своих границах мушков, которые перешли Евфрат и заняли низовья

р. Арацани. К 1115 г. 20 тысяч их воинов во главе с 5 вождями спустились на

юг в долину Верхнего Тигра, возбудив против ассирийцев местное население.

Тиглатпаласар I разбил их и захватил низовья Арацани, а затем за несколько

лет продвинулся до моря.

Мушки и в дальнейшем тут жили: в IX в. оседлых мушков этих мест упо-

минают надписи Тукульти-нинурти и Ашшурнацирпала. В начале VII в. здесь

восстали местные племена, возглавленные, кажется, Гурди (Гордием), т. е. тёз-

кой фригийского Гордия — с таким именем, очевидно, связывались и династи-

ческие претензии.

Более того, есть и более древние сведения. В конце XIII в. один из по-

следних хеттских царей, возможно Анувантас III (ок. 1220-1190 гг. до н. э.),

заключил договор с соседним небольшим царством Паххувой, в районе Ар-

мянского нагорья. Царем Паххувы в это время был Митас, но договор заклю-

чен, минуя этого царя, с людьми Паххувы и против него. Поскольку имя этого

древнего царя совпадает с именем позднейшего фригийского царя Мидаса

(тот в клинописных источниках тоже Митас, Мита), это рассматривается не-

которыми исследователями как свидетельство того, что это фригийцы, и что

они в это время были уже на Армянском нагорье. Дьяконов сомневается: как

они прошли через территорию еще не разрушенной Хеттской державы. Но они

могли пройти через земли касков — противников Хеттской державы.

Илл. 1. «Похищение Европы», В. Серов, 1910 г. Третьяковская г

алерея

Илл. 2. Е. Е. Кузмина между киевским археологом В. В. Отрощенко (слева)

и самарским П. Ф. Кузнецовым (фото предоставлено В. В. Отрощенко)

III. Гордиев узел

161

М1Э YAP RPS4Y

4064 М174

М170 49 а _f ht8

М69 М9

М2

М35

М26 12f2 М201

TAT М70

М11 М46

М172

М178 М173

М124 М

•

1 1

м

7

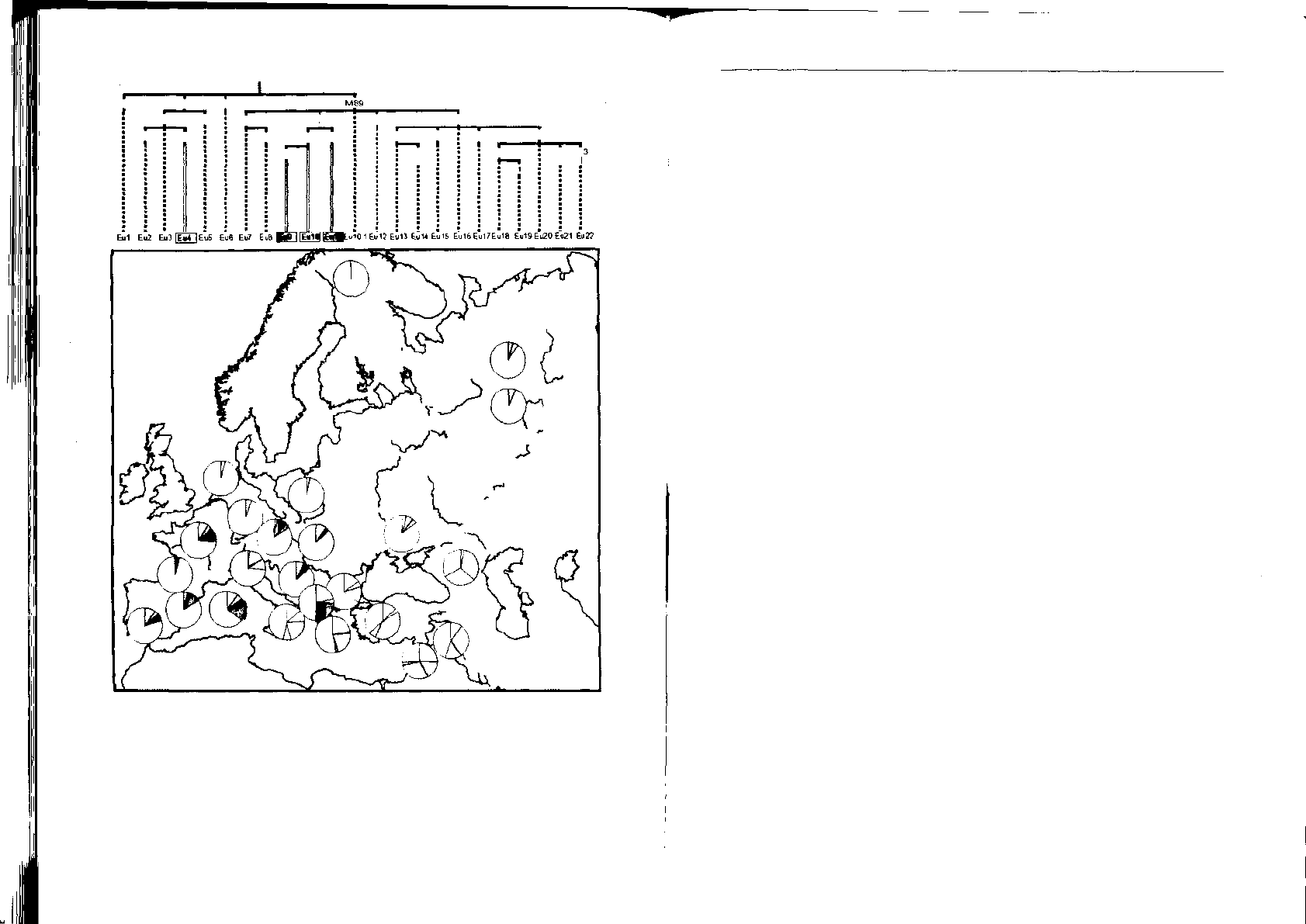

Илл. 26. Восточные гены в Европе (King and Underhill in Antiquity 2002 со ссылкой

на Semino 2000): частоты гаплотипов восточного происхождения. Их доли помечены цветом.

При этом помеченные красным, зеленым и голубым родственны между собой

14. Археологическая идентификация мигрантов. Археологическая

идентификация этих мигрантов, как всегда, очень затруднена. Подвижное на-

селение всегда уловить трудно, и трудно установить связь с исходным очагом,

найти этот очаг. В Малой Азии было выделено две археологические культуры,

связываемые с фригийцами, обе чуждые предшествующему развитию Малой

Азии, но в Малой Азии этого времени было немало пришельцев. Одна культура

была названа «старофригийской» — с керамикой, расписанной концентриче-

скими кругами и стилизованными фигурами оленей и деревьев. Она занимала

территорию к юго-западу от Галиса и несколько со сдвигом к югу от центра

позднейшего Фригийского царства со столицей в Гордионе. Дьяконов был не

уверен в ее фригийской принадлежности, но всё же позднее предположил,

что это те мушки, которые пришли раньше и потом дали начало армянам. На

месте позднейшего Фригийского царства расположена другая — «новофри-

гийская» культура, которая, по-видимому, была культурой Фригийского цар-

ства, но она значительно позже и не имела преемственной связи с первой.

С какой же культурой фригийцы прибыли в Малую Азию? Похоже, что в Малой

Азии это пока установить не получается.

Итак, в XII в. и даже, возможно, в конце XIII фригийцы и их родичи мисы-

мушки из Балкано-Дунайского региона (откуда точно — неизвестно), преодо-

лев 700-800 км, не полностью осели в центре Малой Азии, а, по крайней мере

их первая волна, прошли ее насквозь (еще св. 700 км, итого 1400-1500 км)

до ассирийских городов. Центральную Анатолию осваивала уже вторая их

волна. Или наоборот: первая волна закрепилась в Анатолии, а вторая волна

прошла дальше. Так эти западные пришельцы оказались у границ Ассирии, где

тоже осели их племена и, по крайней мере несколько веков, держались там

(с этим Дьяконов и связывает происхождение армян).

15. Прародина армянофригийцев и грекоариев. Что армяне и фригий-

цы если и не составляли в прошлом один народ, то, по-видимому, происходят

так или иначе из одной языковой общности, в общем, весьма вероятно. Общ-

ность эта находилась на Балканском полуострове севернее Греции незадолго

до XIII в. до н. э. — около середины II тыс. до н. э. Нам это представляется

очень глубокой древностью (время сказочной Троянской войны, за пять ве-

ков до Гомера), но всё в мире относительно. Это ведь время Микенской циви-

лизации. Стало быть, греки уже сидели в Греции и были отделены от других

индоевропейцев.

Выделение же греков и армян из одной с ариями языковой общности Суо-

деш относил к середине IV тыс., и это еще считается слишком омолаживающей

Датировкой! Между ними, стало быть, больше двух тысяч лет! Это значит, что