Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. Учебное пособие

Подождите немного. Документ загружается.

частях океанов. Это относительно узкие впадины, протягиваю-

щиеся на тысячи километров в длину, глубина впадин на 2—4 км

превосходит среднюю глубину соседнего океанического дна.

Осадки их в силу трудной доступности известны мало; некото-

рые из них, расположенные в северной части Тихого океана,

изучены советскими исследователями (Безруков, 1957, 1960;

Удинцев, 1959, и др.).

Всего сейчас известно 26 глубоководных желобов (впадин),

из них 21 приходится на Тихий океан, 4 на Атлантический и 1 на

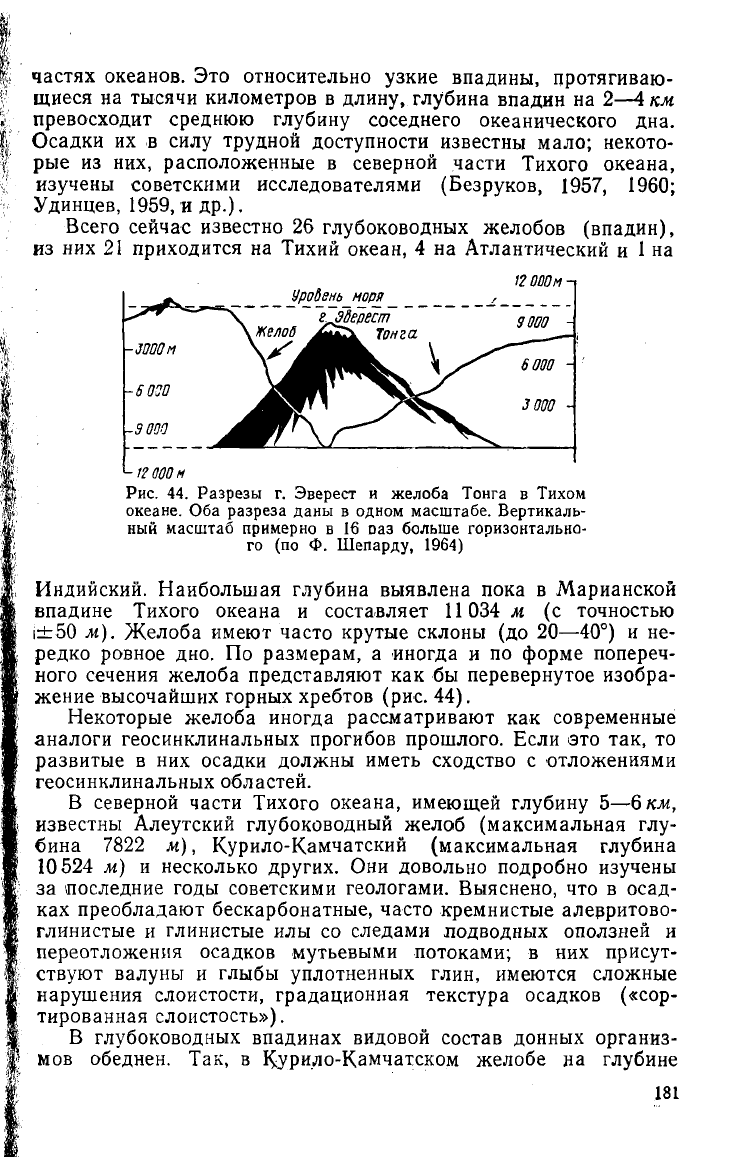

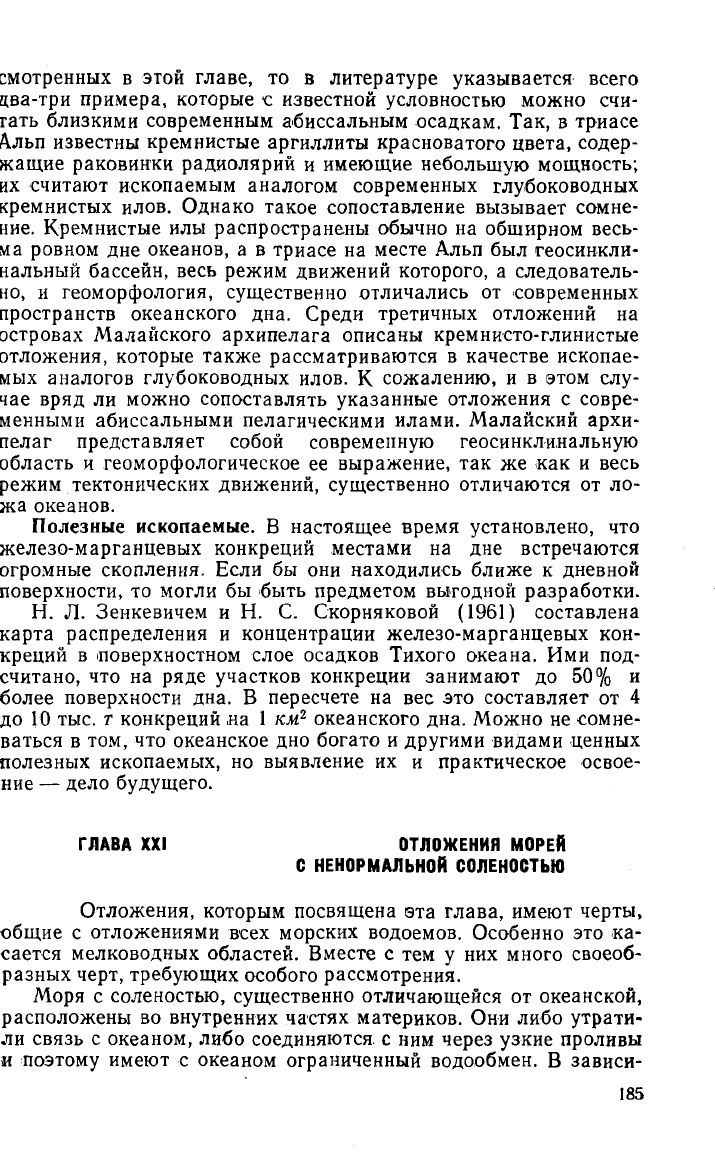

Рис. 44. Разрезы г. Эверест и желоба Тонга в Тихом

океане. Оба разреза даны в одном масштабе. Вертикаль-

ный масштаб примерно в 16 оаз больше горизонтально-

го (по Ф. Шепарду, 1964)

Индийский. Наибольшая глубина выявлена пока в Марианской

впадине Тихого океана и составляет 11 034 м (с точностью

i±50 м). Желоба имеют часто крутые склоны (до 20—40°) и не-

редко ровное дно. По размерам, а иногда и по форме попереч-

ного сечения желоба представляют как бы перевернутое изобра-

жение высочайших горных хребтов (рис. 44).

Некоторые желоба иногда рассматривают как современные

аналоги геосинклинальных прогибов прошлого. Если зто так, то

развитые в них осадки должны иметь сходство с отложениями

геосинклинальных областей.

В северной части Тихого океана, имеющей глубину 5—6 км,

известны Алеутский глубоководный желоб (максимальная глу-

бина 7822 м), Курило-Камчатский (максимальная глубина

10524 м) и несколько других. Они довольно подробно изучены

за последние годы советскими геологами. Выяснено, что в осад-

ках преобладают бескарбонатные, часто кремнистые алевритово-

глинистые и глинистые илы со следами подводных оползней и

переотложения осадков мутьевыми потоками; в них присут-

ствуют валуны и глыбы уплотненных глин, имеются сложные

нарушения слоистости, градационная текстура осадков («сор-

тированная слоистость»).

В глубоководных впадинах видовой состав донных организ-

мов обеднен. Так, в Курило-Камчатском желобе на глубине

6860 м обнаружено 45 видов донных организмов, на глубине

7220 м — 41 вид, 8400 м — 20 видов, а на глубине 9900 м — всего

6 видов.

В осадках желоба Тонга

1

преобладает вулканический мате-

риал, представленный алевритовыми кристаллическими туфами

с обломками стекла, зернами авгита и других железо-магне-

зиальных минералов вулканического происхождения.

В самом глубоком из желобов Атлантического океана —

желобе Пуэрто-Рико (глубина до 8300 м) — среди осадков на-

блюдается своеобразное переслаивание глубоководной красной

глины, почти бескарбонатной (0,2—0,8% CaCO

3

) с известковис-

тыми песками, содержащими остатки донных мелководных фо-

раминифер. В некоторых прослоях присутствуют даже раститель-

ные остатки. Такое смешение разнородного материала объясняют

деятельностью мутьевых потоков.

Отложения мутьевых потоков. Отложениям мутьевых пото-

ков стали уделять внимание сравнительно недавно. В последние

годы работой мутьевых потоков объясняют ряд особенностей как

морских, так и континентальных (главным образом озерных)

отложений. Осадки их находят и среди абиссальных отложений.

Распространены они преимущественно в окраинных частях океа-

нов,

особенно там, где к относительно плоскому океаническому

дну примыкает крутой материковый склон. Такие условия наблю-

даются, например, в ряде мест западной окраины Атлантического

и восточной части Тихого океанов.

Наиболее характерная особенность отложений мутьевых по-

токов заключается в том, что среди типичных глубоководных от-

ложений появляются прослои алевритовых и даже песчаных

илов,

причем находящиеся в них органические остатки принадле-

жат мелководным и даже наземным организмам.

Предполагается, что мелководные организмы и заключающие

их относительно грубые осадки попадают в глубокое море по-

средством мутьевых потоков, которые, возникая от разных при-

чин в береговой зоне, скатываются вниз по материковому скло-

ну. Они увлекают за собой весь взвешенный в них материал и

отлагают его на океаническом дне там, где оно становится почти

плоским и где поэтому мутьевой поток прекращает свое поступа-

тельное движение. Так возникает и еще одна характерная осо-

бенность отложений — так называемая сортированная слоис-

тость, или градационная слоистость (graded bedding). Суть ее

такова. В осадке происходит постепенное уменьшение крупности

обломочного материала снизу вверх по разрезу, а затем по рез-

кой границе на тонкий осадок снова ложится более крупный,

который кверху постепенно становится все более тонким, и так

1

Желоб Тонга находится в южной части Тихого океана к востоку от одно-

именных островов; глубины в нем превосходят 10 км.

повторяется много раз. Каждая такая пачка — от грубого до

тонкого состава — считается отложенной одним мутьевым по-

током.

Осадки Северного Ледовитого океана. Осадки Северного Ле-

довитого океана сильно отличаются от других типов океанических

отложений. Они подробно изучены советскими учеными.

Рельеф дна Северного Ледовитого океана очень сложен. В нем

имеются обширные котловины (Нансена, Бофорта и др.), сред-

ние глубины которых 3000—4000 м, а в отдельных местах глуби-

на достигает 5,5 км; его пересекают подводные хребты (Ломоно-

сова, Менделеева и др.), поднимающиеся на 2000—3000 м над

дном, с вершинами, расположенными на глубинах 500—600 м от

поверхности. Склоны хребтов имеют уклоны в несколько граду-

сов,

а иногда и 20—30° и еще большей крутизны.

Очень характерно для океана течение, выходящее иг Берин-

гова пролива и направляющееся к Гренландии, пересекающее,

таким образом, весь океан с востока на запад. Именно этим те-

чением еще в конце прошлого века пытался воспользоваться

Ф. Нансен для достижения Северного полюса. Это течение раз-

носит терригенный материал, выносимвш сибирскими реками и

льдом, по всему океану.

В Северном Ледовитом океане нет описанных выше океаниче-

ских отложений. Обусловлено это упомянутым течением, а также

другими гидрологическими и геоморфологическими особенностя-

ми океана.

Почти по всей поверхности его дна то в большем, то в мень-

шем количестве встречается материал ледового разноса в виде

валунов, щебня, галек и гравия. По петрографическому составу

этот крупнообломочный материал очень разнообразен. Часто

состав обломков на дне обнаруживает сходство с составом ко-

ренных пород на близлежащих островах. Н. А. Белов и Н. Н. Ла-

пина (1961) полагают, что источником грубых осадков может

являться в некоторых случаях не только ледниковый разнос, но

и размыв коренных пород, выходящих на дне.

Донные отложения — это главным образом песчанистые и

глинистые илы. Первые распространены преимущественно в об-

ластях подводных хребтов, вторые — во впадинах. Однако даже

в наиболее глинистых разностях илов алевритовая и песчаная

•фракции составляют 10—20%, а в песчанистых илах содержание

этих фракций достигает 70—90%. Таким образом, значительное

:

участие чисто обломочного материала в осадках Северного Ледо-

витого океана не вызывает сомнения. О том же свидетельствует

и обычное присутствие гравия и галек, даже на глубинах

; 3500—4000 м.

\ Иногда наблюдающаяся хорошая сортировка осадков по ме-

\ ханическому составу заставляет предполагать участие в их обра-

',

"ботке придонных течений. Очень характерно постоянное наличие

в илах остатков микрофауны — планктонных фораминифер, при-

чем эти раковинки имеют карликовые размеры и принадлежат

главным образом одному виду глобигерин — Globigerina pachy-

derma Ehrenb. Число известковых раковин фораминифер доволь-

но велико и составляет обычно 1000—5000 раковинок на 1 г су-

хого ила (фораминиферовое число); в отдельных случаях оно

достигает 10 000

1

. Изредка встречаются опаловые раковинки ра-

диолярий и спикулы кремневых губок. Содержание извести в

осадках обычно невелико —

1—10%,

но местами (и притом на

значительных пространствах, как, например, в районе хребтов

Ломоносова и Менделеева), достигает 20—30% (до 33%). Та-

ким образом, существующие представления о бескарбонатности

осадков арктических водоемов не вполне точные.

Очень странно отсутствие в илах скорлупок диатомовых во-

дорослей. Это тем более странно, что в верхних слоях воды летом

бурно развивается диатомовый планктон. Указанное противоре-

чие объясняют тем, что придонные холодные воды океана резко

недосыщены кремнеземом и поэтому скорлупки отмерших диато-

мовых, опускаясь на дно, растворяются.

Скорость накопления современных илов Северного Ледовито-

го океана 1—5 см за 1000 лет, т. е. она больше, чем у некоторых

глубоководных отложений других океанов.

Геологическое распространение. Ископаемые аналоги совре-

менных глубоководных океанических отложений встречаются

исключительно редко, что вызвано несколькими причинами. Во-

первых, сомнительно, чтобы в пределах платформенных областей

могли существовать в прошлом глубины в тысячи метров, на

которых идет накопление глубоководных осадков. В геосинкли-

нальных областях прошлого могли существовать глубины в

3—5 км, но характер этих впадин существенно отличался от дна

океанов. Вероятно, это были узкие глубокие желоба, располагав-

шиеся рядом с цепями гористых островов. Во-вторых, скорость

накопления современных абиссальных отложений крайне незна-

чительна. Поэтому и мощность их должна сильно уступать дру-

гим типам осадков. Следовательно, если такие отложения и

присутствуют среди древних толщ, то они должны обладать ма-

лой мощностью и обнаружить их в разрезе трудно. Вместе с тем

очень вероятно, что глубокие океанические желоба, располагаю-

щиеся в настоящее время вдоль края некоторых материков и

островных дуг, являются современными аналогами некоторых

впадин геосинклинальных бассейнов прошлого и осадки их со-

поставимы с некоторыми из ископаемых геосинклинальных толщ.

Что же касается собственно океанических отложений, рас-

1

Для сравнения интересно отметить, что в северной части Атлантического

океана фораминиферовое число составляет обычно 5000—10 000, но форамини-

феры Северного Ледовитого океана гораздо мельче.

смотренных в этой главе, то в литературе указывается всего

два-три примера, которые с известной условностью можно счи-

тать близкими современным абиссальным осадкам. Так, в триасе

Альп известны кремнистые аргиллиты красноватого цвета, содер-

жащие раковинки радиолярий и имеющие небольшую мощность;

их считают ископаемым аналогом современных глубоководных

кремнистых илов. Однако такое сопоставление вызывает сомне-

ние.

Кремнистые илы распространены обычно на обширном весь-

ма ровном дне океанов, а в триасе на месте Альп был геосинкли-

нальный бассейн, весь режим движений которого, а следователь-

но,

и геоморфология, существенно отличались от современных

пространств океанского дна. Среди третичных отложений на

островах Малайского архипелага описаны кремнисто-глинистые

отложения, которые также рассматриваются в качестве ископае-

мых аналогов глубоководных илов. К сожалению, и в этом слу-

чае вряд ли можно сопоставлять указанные отложения с совре-

менными абиссальными пелагическими илами. Малайский архи-

пелаг представляет собой современную геосинклинальную

область и геоморфологическое ее выражение, так же как и весь

режим тектонических движений, существенно отличаются от ло-

жа океанов.

Полезные ископаемые. В настоящее время установлено, что

железо-марганцевых конкреций местами на дне встречаются

огромные скопления. Если бы они находились ближе к дневной

поверхности, то могли бы быть предметом выгодной разработки.

Н. Л. Зенкевичем и Н. С. Скорняковой (1961) составлена

карта распределения и концентрации железо-марганцевых кон-

креций в поверхностном слое осадков Тихого океана. Ими под-

считано, что на ряде участков конкреции занимают до 50% и

более поверхности дна. В пересчете на вес это составляет от 4

до 10 тыс. т конкреций ,на 1 км

2

океанского дна. Можно не сомне-

ваться в том, что океанское дно богато и другими видами ценных

полезных ископаемых, но выявление их и практическое освое-

ние — дело будущего.

ГЛАВА XXI ОТЛОЖЕНИЯ МОРЕЙ

С НЕНОРМАЛЬНОЙ СОЛЕНОСТЬЮ

Отложения, которым посвящена эта глава, имеют черты,

общие с отложениями всех морских водоемов. Особенно это ка-

сается мелководных областей. Вместе с тем у них много своеоб-

разных черт, требующих особого рассмотрения.

Моря с соленостью, существенно отличающейся от океанской,

расположены во внутренних частях материков. Они либо утрати-

ли связь с океаном, либо соединяются, с ним через узкие проливы

и поэтому имеют с океаном ограниченный водообмен. В зависи-

мости от климата, количества и величины впадающих рек и дру-

гих физико-географических условий вода в таких морях может

быть более пресной или более соленой, чем в океане.

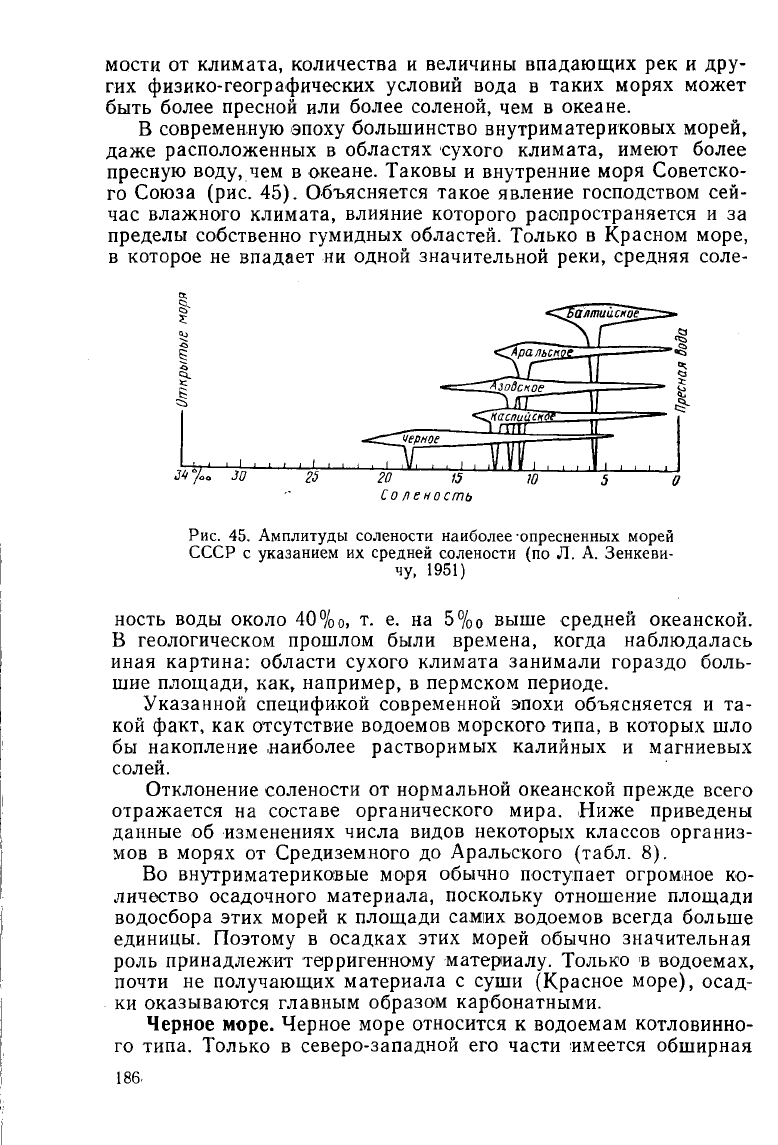

В современную эпоху большинство внутриматериковых морей,

даже расположенных в областях сухого климата, имеют более

пресную воду, чем в океане. Таковы и внутренние моря Советско-

го Союза (рис. 45). Объясняется такое явление господством сей-

час влажного климата, влияние которого распространяется и за

пределы собственно гумидных областей. Только в Красном море,

в которое не впадает ни одной значительной реки, средняя соле-

ёй

Со леность

Рис. 45. Амплитуды солености наиболее -опресненных морей

СССР с указанием их средней солености (по Л. А. Зенкеви-

чу,

1951)

ность воды около 40%

о,

т. е. на 5%

о

выше средней океанской.

В геологическом прошлом были времена, когда наблюдалась

иная картина: области сухого климата занимали гораздо боль-

шие площади, как, например, в пермском периоде.

Указанной спецификой современной эпохи объясняется и та-

кой факт, как отсутствие водоемов морского типа, в которых шло

бы накопление ,наиболее растворимых калийных и магниевых

солей.

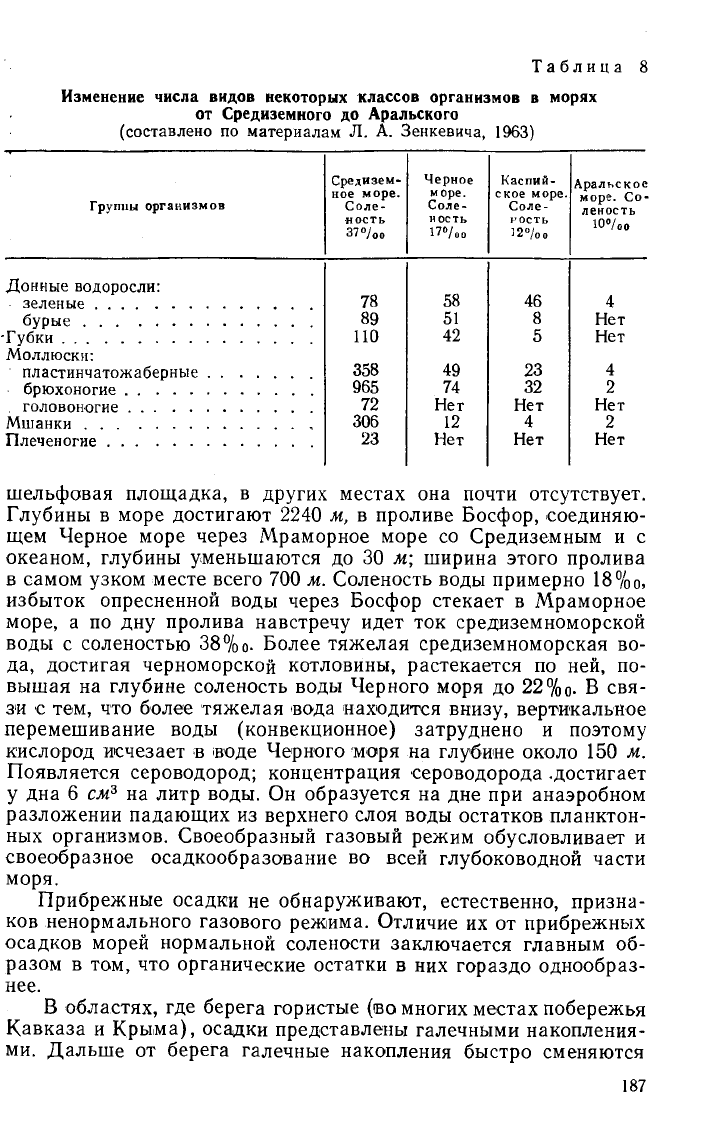

Отклонение солености от нормальной океанской прежде всего

отражается на составе органического мира. Ниже приведены

данные об изменениях числа видов некоторых классов организ-

мов в морях от Средиземного до Аральского (табл. 8).

Во внутриматериковые моря обычно поступает огромное ко-

личество осадочного материала, поскольку отношение площади

водосбора этих морей к площади самих водоемов всегда больше

единицы. Поэтому в осадках этих морей обычно значительная

роль принадлежит терригенному материалу. Только в водоемах,

почти не получающих материала с суши (Красное море), осад-

ки оказываются главным образом карбонатными.

Черное море. Черное море относится к водоемам котловинно-

го типа. Только в северо-западной его части имеется обширная

Изменение числа видов некоторых классов организмов в морях

от Средиземного до Аральского

(составлено по материалам Л. А. Зенкевича, 1963)

Группы организмов

Средизем-

ное море.

Соле-

•ность

37°/„„

Черное

море.

Соле-

ность

17°/оо

Каспий-

ское море.

Соле-

ность

12»/о„

Аральское

море. Со-

леность

10°/оо

Донные водоросли:

58

78

58

46 4

89

51 8

Нет

ПО 42 5 Нет

Моллюски:

358

49

23 4

965 74 32 2

72 Нет Нет Нет

306

12 4 2

23 Нет

Нет

Нет

шельфовая площадка, в других местах она почти отсутствует.

Глубины в море достигают 2240 м, в проливе Босфор, соединяю-

щем Черное море через Мраморное море со Средиземным и с

океаном, глубины уменьшаются до 30 м; ширина этого пролива

в самом узком месте всего 700 м. Соленость воды примерно 18 %

0

,

избыток опресненной воды через Босфор стекает в Мраморное

море, а по дну пролива навстречу идет ток средиземноморской

воды с соленостью 38%

0

. Более тяжелая средиземноморская во-

да, достигая черноморской котловины, растекается по ней, по-

вышая на глубине соленость воды Черного моря до 22 %

0

. В свя-

зи с тем, что более тяжелая вода находится внизу, вертикальное

перемешивание воды (конвекционное) затруднено и поэтому

кислород исчезает в воде Черного моря на глубине около 150 м.

Появляется сероводород; концентрация сероводорода .достигает

у дна 6 см

3

на литр воды. Он образуется на дне при анаэробном

разложении падающих из верхнего слоя воды остатков планктон-

ных организмов. Своеобразный газовый режим обусловливает и

своеобразное осадкообразование во всей глубоководной части

моря.

Прибрежные осадки не обнаруживают, естественно, призна-

ков ненормального газового режима. Отличие их от прибрежных

осадков морей нормальной солености заключается главным об-

разом в том, что органические остатки в них гораздо однообраз-

нее.

В областях, где берега гористые (во многих местах побережья

Кавказа и Крыма), осадки представлены галечными накопления-

ми.

Дальше от берега галечные накопления быстро сменяются

песками и алевритовыми илами. Там, где горы отступают от бе-

рега, отлагаются мелкозернистые пески. В тихих бухтах даже у

самого берега образуется тонкий глинистый осадок. Местами,

особенно в мелкой северо-западной части моря, в береговой об-

ласти развиты ракушняки и скопления битых раковин. Сложены

они главным образом раковинами немногих видов пластинчато-

жаберных моллюсков.

От поверхности и до глубины 20 м К. М. Петров (I960) вы-

деляет в Черном море ряд обстановок: 1) участки каменистого

берега, защищенные от сильного волнения, но периодически ув-

лажняемые заплесками волн; для них характерны заросли зеле-

ных водорослей; 2) полого спускающиеся в глубину моря каме-

нистые берега, открытые прибою; здесь обильны заросли бурых

и красных водорослей; 3) участки дна, сложенные выходами

коренных глинистых пород; для них особенно характерны мол-

люоки-камнеточцы; 4) участки дна, сложенные песками; на пес-

ках распространены довольно разнообразные сообщества мол-

люсков. На сходных песках на глубинах 10—12 м биоценоз ме-

няется.

На глубинах 5—17 м, а иногда и до 25 м, пески часто стано-

вятся заиленными и это вызывает появление в них несколько от-

личного сообщества моллюсков. На глубинах 10—17 м иногда

представлены ракушняки с песчаным осадком или битый раку-

шечный детрит и т. д.

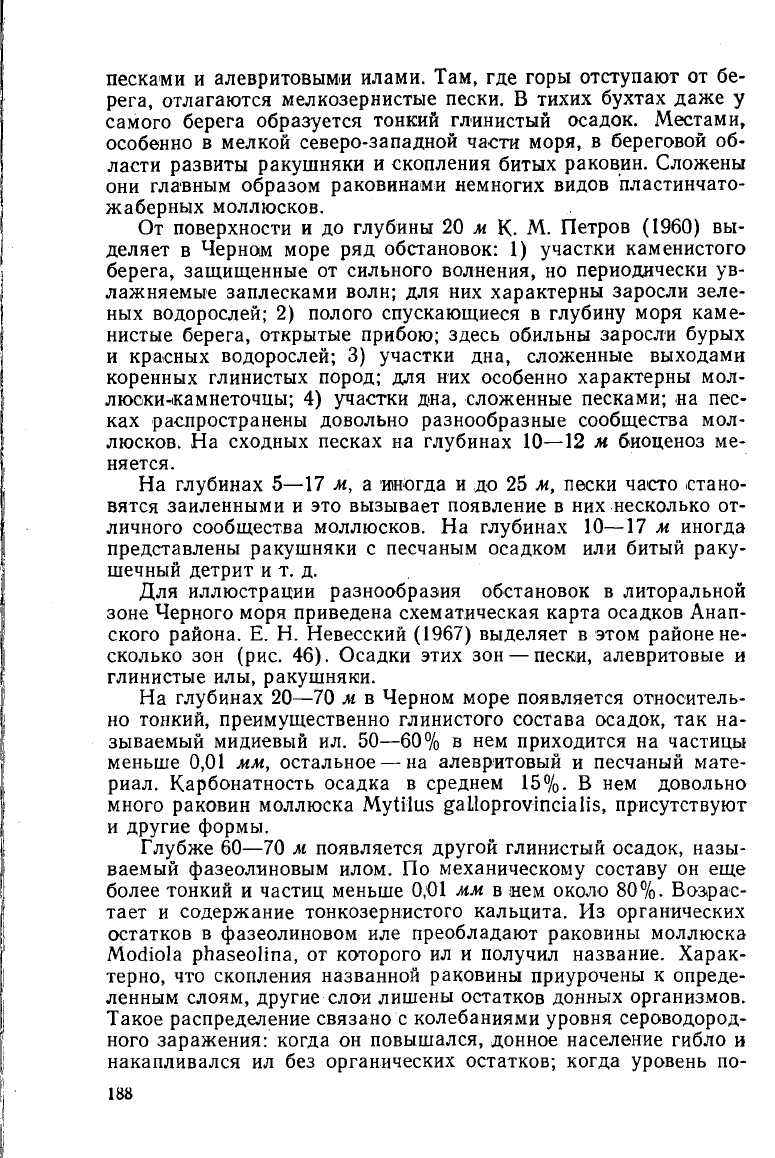

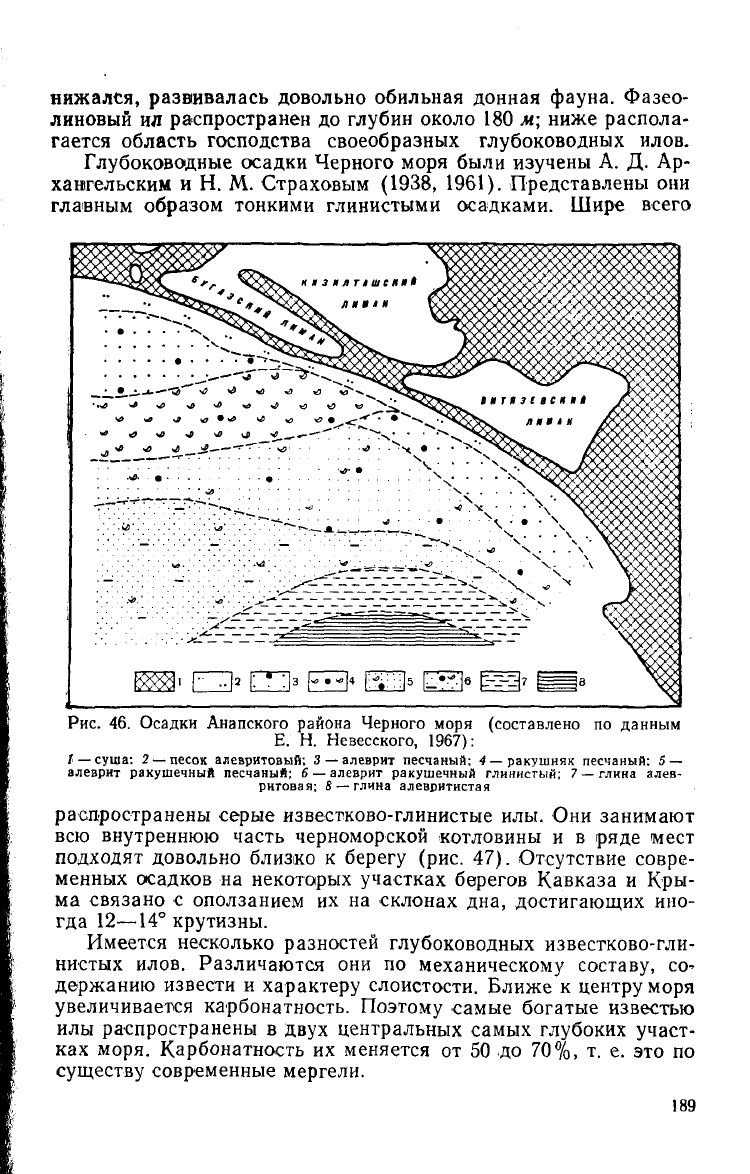

Для иллюстрации разнообразия обстановок в литоральной

зоне Черного моря приведена схематическая карта осадков Анап-

ского района. Е. Н. Невесский (1967) выделяет в этом районе не-

сколько зон (рис. 46). Осадки этих зон — пески, алевритовые и

глинистые илы, ракушняки.

На глубинах 20—70 м в Черном море появляется относитель-

но тонкий, преимущественно глинистого состава осадок, так на-

зываемый мидиевый ил. 50—60% в нем приходится на частицы

меньше 0,01 мм, остальное — на алевритовый и песчаный мате-

риал. Карбонатность осадка в среднем 15%- В нем довольно

много раковин моллюска Mytilus galloprovincialis, присутствуют

и другие формы.

Глубже 60—70 м появляется другой глинистый осадок, назы-

ваемый фазеолиновым илом. По механическому составу он еще

более тонкий и частиц меньше 0,01 мм в нем около 80%. Возрас-

тает и содержание тонкозернистого кальцита. Из органических

остатков в фазеолиновом иле преобладают раковины моллюска

Modiola phaseolina, от которого ил и получил название. Харак-

терно, что скопления названной раковины приурочены к опреде-

ленным слоям, другие слои лишены остатков донных организмов.

Такое распределение связано с колебаниями уровня сероводород-

ного заражения: когда он повышался, донное население гибло и

накапливался ил без органических остатков; когда уровень по-

нижался, развивалась довольно обильная донная фауна. Фазео-

линовый

ил

распространен

до

глубин около

180 м;

ниже распола-

гается область господства своеобразных глубоководных илов.

Глубоководные осадки Черного моря были изучены

А. Д. Ар-

хангельским

и Н. М.

Страховым (1938, 1961). Представлены

они

главным образом тонкими глинистыми осадками. Шире всего

Рис.

46. Осадки Анапского района Черного моря (составлено по данным

Е. Н. Невесского, 1967):

I

—

суша:

2 —

песок алевритовый;

3—

алеврит песчаный;

4—

ракушняк песчаный;

5 —

алеврит ракушечный песчаный;

6

—алеврит ракушечный глинистый; 7—глина алев-

ритовая;

8 —

глина алевритистая

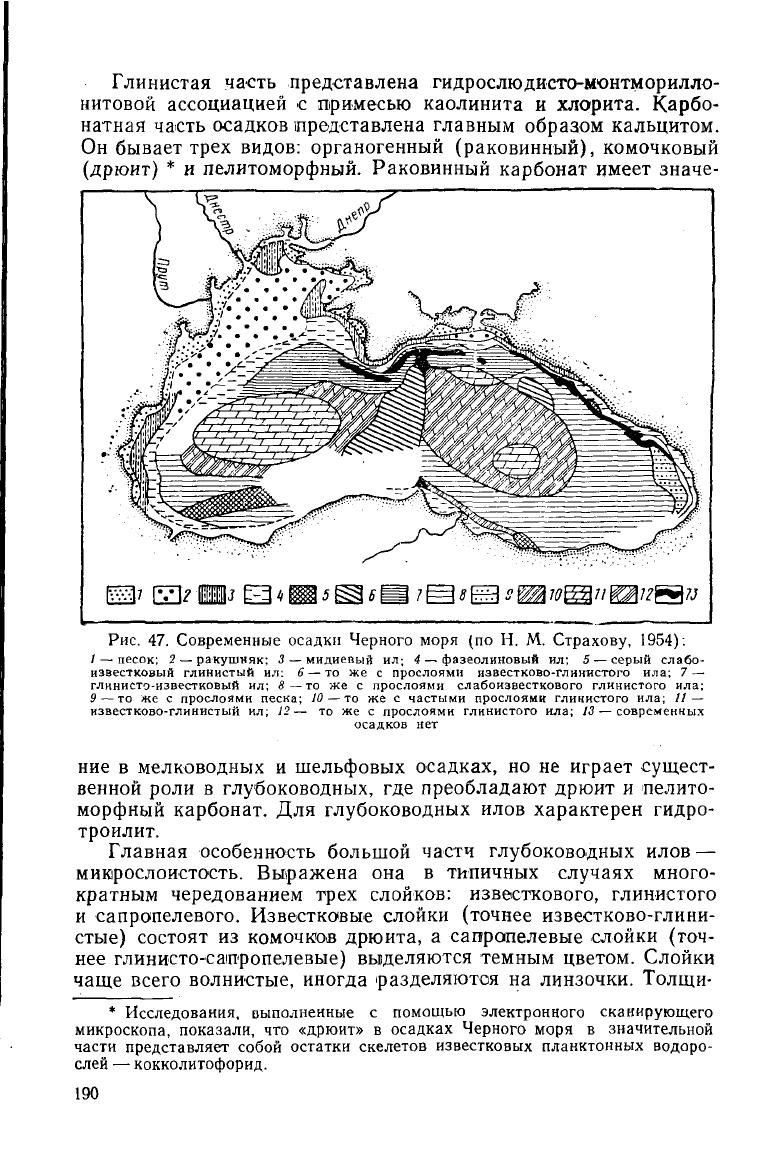

распространены серые извесгково-глинистые

илы. Они

занимают

всю внутреннюю часть черноморской котловины

и в

ряде мест

подходят довольно близко

к

берегу

(рис. 47).

Отсутствие совре-

менных осадков

на

некоторых участках берегов Кавказа

и

Кры-

ма связано

с

оползанием

их на

склонах

дна,

достигающих ино-

гда 12—14° крутизны.

Имеется несколько разностей глубоководных известково-гли-

нистых илов. Различаются

они по

механическому составу,

со-

держанию извести

и

характеру слоистости. Ближе

к

центру моря

увеличивается карбонатность. Поэтому самые богатые известью

илы распространены

в

Двух центральных самых глубоких участ-

ках моря. Карбонатность

их

меняется

от 50 до 70%, т. е. это по

существу современные мергели.

Глинистая часть представлена гидрослюдисто-монтморилло-

нитовой ассоциацией с примесью каолинита и хлорита. Карбо-

натная часть осадков представлена главным образом кальцитом.

Он бывает трех видов: органогенный (раковинный), комочковый

(дрюит) * и пелитоморфный. Раковинный карбонат имеет значе-

Рис. 47. Современные осадки Черного моря (по Н. М. Страхову, 1954):

/ — песок; 2 — ракушняк; 3 — мидиевый ил; 4 — фазеолиновый ил; 5 — серый слабо-

известковый глинистый ил: 6 — то же с прослоями известково-глинистого ила; 7 —

глинисто-известковый ил;

8—то

же с прослоями слабоизвесткового глинистого ила;

9 — то же с прослоями песка; 10 — то же с частыми прослоями глинистого ила; 11 —

известково-глинистын ил; 12— то же с прослоями глинистого ила; 13 — современных

осадков нет

ние в мелководных и шельфовых осадках, но не играет сущест-

венной роли в глубоководных, где преобладают дрюит и пелито-

морфный карбонат. Для глубоководных илов характерен гидро-

троилит.

Главная особенность большой части глубоководных илов —

микрослоистость. Выражена она в типичных случаях много-

кратным чередованием трех слойков: известкового, глинистого

и сапропелевого. Известковые слойки (точнее известково-глини-

стые) состоят из комочков дрюита, а сапропелевые слойки (точ-

нее глинисто-сапропелевые) выделяются темным цветом. Слойки

чаще всего волнистые, иногда разделяются на линзочки. Толщи-

* Исследования, выполненные с помощью электронного сканирующего

микроскопа, показали, что «дрюит» в осадках Черного моря в значительной

части представляет собой остатки скелетов известковых планктонных водоро-

слей — кокколитофорид.