Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. Учебное пособие

Подождите немного. Документ загружается.

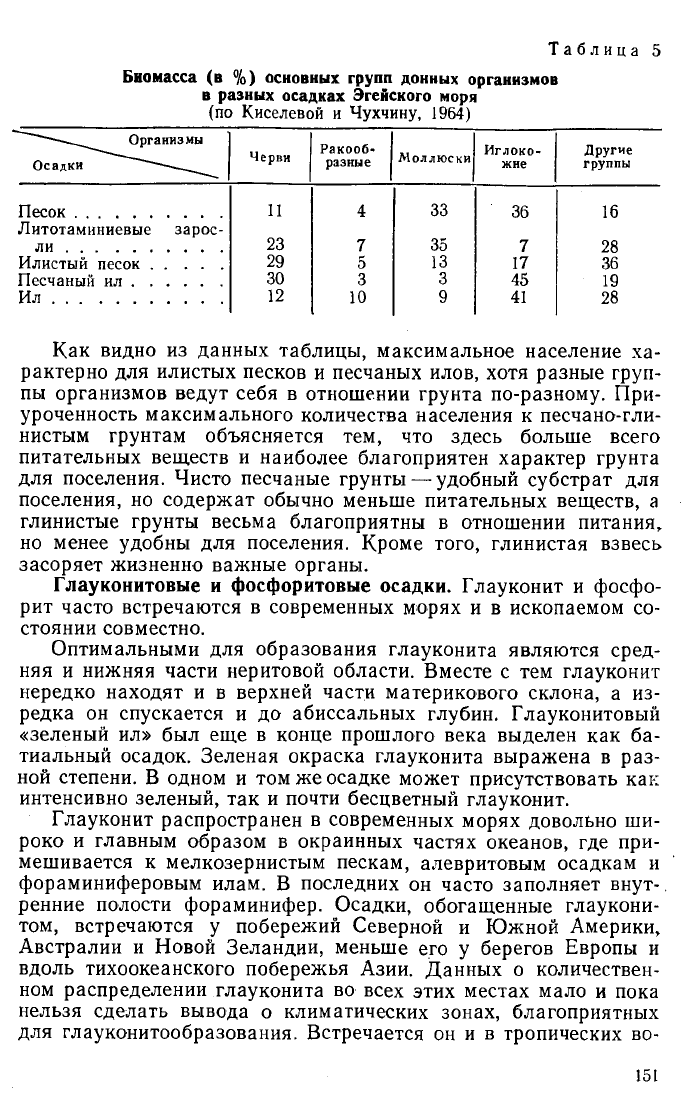

Таблица 5

Биомасса (в %) основных групп донных организмов

в разных осадках Эгейского моря

(по Киселевой и Чухчину, 1964)

Черви

Ракооб-

разные

Моллюски

Иглоко-

жие

Другие

группы

11

4

33

36 16

Литотаминиевые зарос-Литотаминиевые зарос-

23

7

35

7

28

Илистый песок

29

5

13

17

36

30

3

3

45

19

Ил

12

10 9 41

28

Как видно из данных таблицы, максимальное население ха-

рактерно для илистых песков и песчаных илов, хотя разные груп-

пы организмов ведут себя в отношении грунта по-разному. При-

уроченность максимального количества населения к песчано-гли-

нистым грунтам объясняется тем, что здесь больше всего

питательных веществ и наиболее благоприятен характер грунта

для поселения. Чисто песчаные грунты — удобный субстрат для

поселения, но содержат обычно меньше питательных веществ, а

глинистые грунты весьма благоприятны в отношении питания,

но менее удобны для поселения. Кроме того, глинистая взвесь

засоряет жизненно важные органы.

Глауконитовые и фосфоритовые осадки. Глауконит и фосфо-

рит часто встречаются в современных морях и в ископаемом со-

стоянии совместно.

Оптимальными для образования глауконита являются сред-

няя и нижняя части неритовой области. Вместе с тем глауконит

нередко находят и в верхней части материкового склона, а из-

редка он спускается и до абиссальных глубин. Глауконитовый

«зеленый ил» был еще в конце прошлого века выделен как ба-

тиальный осадок. Зеленая окраска глауконита выражена в раз-

ной степени. В одном и том же осадке может присутствовать как

интенсивно зеленый, так и почти бесцветный глауконит.

Глауконит распространен в современных морях довольно ши-

роко и главным образом в окраинных частях океанов, где при-

мешивается к мелкозернистым пескам, алевритовым осадкам и

фораминиферовым илам. В последних он часто заполняет внут-.

ренние полости фораминифер. Осадки, обогащенные глаукони-

том, встречаются у побережий Северной и Южной Америки,

Австралии и Новой Зеландии, меньше его у берегов Европы и

вдоль тихоокеанского побережья Азии. Данных о количествен-

ном распределении глауконита во всех этих местах мало и пока

нельзя сделать вывода о климатических зонах, благоприятных

для глауконитообразования. Встречается он и в тропических во-

дах, а в южном полушарии довольно близко подходит к области

ледниковой седиментации.

Чаще всего фосфориты присутствуют в осадках в виде кон-

креций различной величины и формы. Чаще всего они имеют раз-

мер в поперечнике от 1 см до нескольких. Они могут почти

сплошь покрывать морское дно. Иногда на дне лежат не совре-

менные фосфоритовые конкреции, а фосфоритовые гальки, воз-

можно находящиеся там во вторичном залегании, т. е. вымытые

из более древних (подстилающих?) осадков. Таковы, в частно-

сти,

наиболее крупные из современных скоплений фосфоритов

на морском дне у южной оконечности Африки и у берегов Ка-

лифорнии.

Часто фосфоритовые конкреции сочетаются с глауконитовы-

ми песками. Приурочены конкреции к глубинам от 100 до 1500ж,

т. е. к нижней части шельфа и верхней части батиальной области.

По поводу их происхождения существуют разные точки зрения.

В настоящее время наибольшим признанием пользуется гипотеза

А. В. Казакова (1939); он связывает образование фосфоритов

с поднимающимися к поверхности моря восходящими глубинны-

ми течениями.

На основании имеющихся данных о распределении современ-

ных фосфоритов судить об их приуроченности к отдельным кли-

матическим зонам преждевременно. Для этого необходимо по-

лучение более полных данных о содержании фосфора в раз-

личных типах современных океанских осадков.

Геологические примеры неритовых отложений. Пока нет воз-

можности точно оценить относительное количество литоральных,

неритовых и более глубоководных отложений в геологических

разрезах прошлого. Но несомненно, что неритовые отложения

распространены среди древних морских толщ широко. Рассмот-

рим несколько примеров ископаемых неритовых отложений.

Среди докембрийских рифейских отложений Сибирской плат-

формы и Енисейского кряжа широко распространены строма-

толитовые известняки и доломиты. Отдельные горизонты их не-

редко имеют мощность в десятки метров, а иногда достигают

200—300 м. Эти породы сложены карбонатом, выделенным из

морской воды колониальными одноклеточными синезелеными

водорослями, которые образовывали массовые поселения на

морском дне. В настоящее время существует довольно подробная

морфологическая систематика этих образований и они использу-

ются для стратиграфической корреляции.

Поскольку для массового развития водорослей необходимо

много света, очевидно, что эти отложения формировались не

глубже верхней половины неритовой области. Некоторые из стро-

матолитовых известняков имеют брекчиевидную структуру и обра-

зовались, вероятно, в литоральной зоне. Другие горизонты их

хорошо выдержаны в горизонтальном направлении, не дают

брекчиевидных структур, и это позволяет считать, что они нако-

пились ниже зоны интенсивной работы волн. Вероятно, это нери-

товые отложения, формировавшиеся на морском дне около

1

млрд. лет тому назад (абсолютный возраст определен по глау-

кониту).

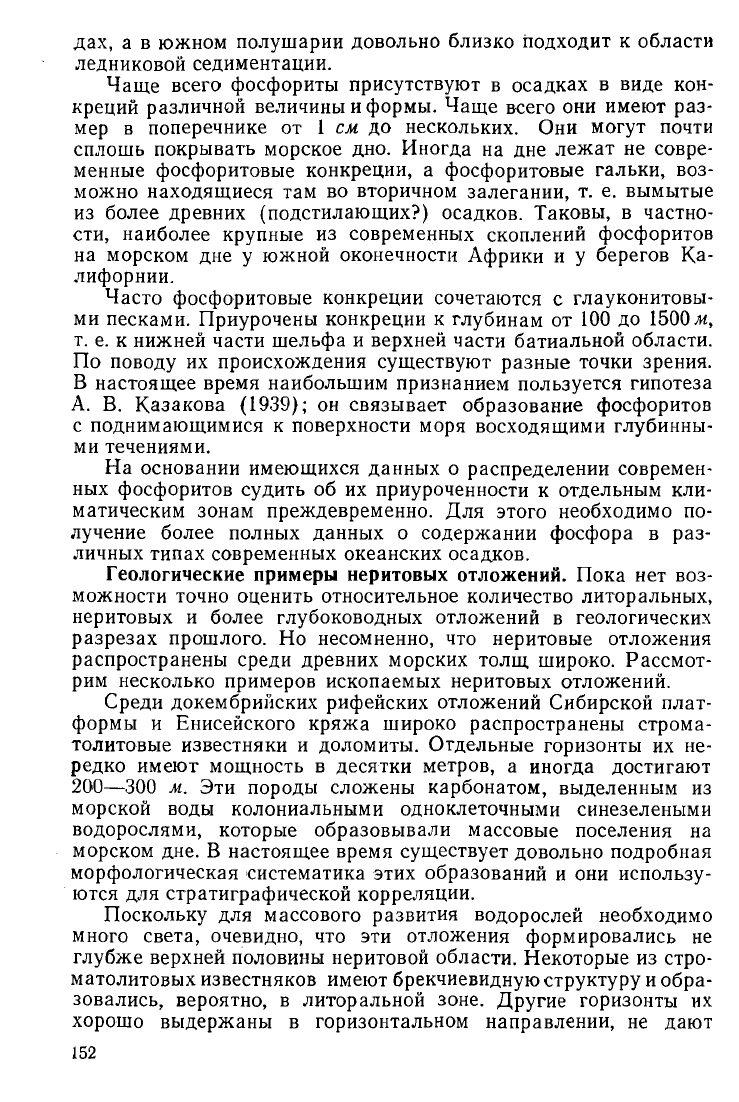

Рис. 38. Разрезы, показывающие распределение палео-

географических зон каменноугольного моря и осадков в

нем (по Е. А. Ивановой, 1958):

/ — суша; 2—галечники; 3— пески и алевриты; 4—глины; S—пе-

реслаивание терригенных и карбонатных осадков; 6 — органогенно-

обломочные осадки; 7 — шламовые карбонатные осадки; S — хемо-

генные доломитовые осадки; 9 — хемогенные известковые осадки

Неритовые отложения встречаются в средне- и верхнекамен-

ноугольных отложениях Русской платформы, в частности в Мос-

ковской синеклизе (Хворова, 1953; Иванова, 1958, и др.). По от-

носительной глубине и расстоянию от континента в этой реконст-

руированной неритовой области выделены четыре зоны (рис. 38).

1. Зона прибрежного мелководья; она располагалась ниже сублиторальной

зоны и была населена богатой фауной. Отложения представляют частое пере-

слаивание терригенных и карбонатных осадков. Здесь удалось выделить четы-

ре типа отложений, представляющих единый генетический ряд, в котором

происходит постепенное уменьшение терригенных компонентов и увеличение

карбонатной составляющей. Захоронение органических остатков очень разнооб-

разно и тесно связано с типами осадков и условиями их накопления.

2. Вторая зона неритовой области рассматривается как удаленное от бе-

рега мелководье. Здесь господствуют разнообразные кар"бонатные осадки,

терригенный материал сюда не попадал. Эта зона проявлялась различно.

Самым характерным элементом второй зоны были отмели открытого моря.

Они были сложены главным образом органогенно-обломочными известковыми

илами,

представленными теперь разнообразными детритовыми известняками.

Временами в описываемой зоне появлялись невысокие биогермы, образованные

зарослями известковых водорослей. Они достигают нескольких десятков санти-

метров высоты.

3. Третья зона — относительно глубокого моря с нормальным физико-

химическим режимом. Наиболее характерные осадки этой зоны — тонкозерни-

стые,

микрозернистые и шламовые известняки, состоящие из сильно перетертых

остатков различных организмов. Состав фауны этой зоны довольно разно-

образный,

хотя и беднее других зон. Экологический анализ позволил установить

что некоторые формы принесены сюда донными течениями из более мелковод-

ных зон. Глубина накопления основной массы шламовых известняков 100—

150 м. Это средняя часть неритовой области.

4. Четвертая неритовая зона — относительно глубокое море со специфи-

ческим физико-химическим режимом. Осадки этой зоны в основном микро-

зернистые, доломитовые и известковые. Фауна в известняках встречается редко

и представлена ядрами гастропод и пелеципод.

Районом распространения ископаемых неритовых отложений

можно назвать Ферганскую впадину, где они установлены в па-

леогене в тесном парагенезе с рассмотренными выше литораль-

ными отложениями. К неритовым относят многочисленные и

разнообразные породы, из которых рассмотрим только особенно

характерные (Геккер, Осипова, Вельская, 1962).

Из обломочных пород для неритовых отложений довольно характерны

мелкозернистые кварцевые пески и алевриты. Они перемежаются с литораль-

ными песками с многочисленными норами раков. Породы этого типа бедны

остатками фауны. Анализ пространственных соотношений пород позволяет

считать, что накопились они в области вытянутого подводного поднятия.

Другая характерная группа — песчано-алевритовые породы с глаукони-

том.

Это преимущественно мелкозернистые пески и алевриты; глауконит в них

составляет 10—20%. Органические остатки представлены ядрами пелеципод;

изредка можно видеть, что захоронены они в прижизненном положении.

Еще одним примером неритовых терригенных пород могут служить глини-

стые алевриты и алевритовые глины. В первых довольно много органических

остатков — крупные и мелкие устрицы и другие пелециподы, гастроподы, ино-

гда фораминиферы. Глинистые породы бедны остатками организмов. В них

встречаются редкие фораминиферы и кости рыб.

Наиболее разнообразны и богаты неритовые породы известкового состава.

В палеогене Ферганы их выделяется не менее десяти типов. Среди них извест-

няки детритовые, оолитовые и псевдооолитовые, копрогенные, фораминиферо-

вые,

водорослевые, известняки-устричники и др. Распространены и терригенно-

карбонатные осадки, в -которых отсутствует грубый и плохо сортированный

материал.

Эта зона была густо заселена донными организмами, поэтому изве-

стковые осадки представлены преимущественно органогенными и органогенно-

обломочными разностями. Глубины накопления этих осадков приблизительно

от 5 до 70 м. Главным основанием для выбора этих цифр служит: 1) макси-

мальная глубина поселения роющего рака Callianassa; 2) устрицы и милиоли-

ды,

характерные для рассматриваемых неритовых отложений, не опускаются

глубже 50—60 м, так же, как и массовые поселения известковых водорослей.

Выделяется еще более глубоководная зона, для которой характерны тонко-

отмученные глины моитмориллонитового состава, тонкие кремнистые глины

и глинистые опоки с радиоляриями, а также глинистые мергели. Поскольку

они тесно связаны с рассмотренными выше осадками верхней части неритовой

области,

их также можно считать неритовыми, но накопившимися в нижней

части этой области на глубинах больше 60—70 м.

Полезные ископаемые неритовых отложений. Отложения

не-

ритовой области содержат рудные накопления железа

и

марган-

ца. Железные руды, формирующиеся

в

неритовой области, при-

надлежат главным образом оолитовому, гидрогетит-шамозит-си-

деритовому типу. Характерными представителями служат ордо-

викские руды Северного Уэльса

в

Англии,

ряд

месторождений

во Франции

и ФРГ,

силурийские клинтонские руды

США,

часть

плиоценовых

руд

района

г.

Керчи

в

Крыму. Вмещающие рудные

тела породы разные,

в них

намечаются

два

литологических ряда:

в одном железные руды начинаются

в

песчаных породах, про-

тягиваются

в

алевритовые

и

выклиниваются дальше

от

берега

в зоне глинистых пород; второй

ряд

также начинается рудами,

залегающими

в

песчаных породах,

но

затем

они

переходят

в

кар-

бонатные вмещающие породы. Характерно,

что по

мере перехода

руд

из

песчаной зоны

в

глинистую

или

известковую меняется

и минеральный состав рудных

тел.

Руды марганца также образуются

в

неритовых морских

ус-

ловиях. Среди

них

намечается

два

ряда

—

терригенный

и

кар-

бонатный. Примерами первого служат Чиатурское

и

Никополь-

ское месторождения, примером второго

—

Улутелякское место-

рождение

на

Урале. Марганцевые руды,

в

отличие

от

железных,

почти никогда

не

встречаются среди песчаных пород,

а

залегают

в более тонких глинистых осадках.

Они

сдвинуты

по

сравнению

с железными рудами

к

внешней, океанской части неритовой

об-

ласти.

Чистые известняки органического происхождения, характер-

ные

для

неритовой зоны, служат сырьем

для

получения флюса

для металлургических заводов,

для

производства цемента,

а

прочные тонкозернистые известняки химического происхождения

или мелкодетритовые иногда используются

как

строительный

камень.

ГЛАВА XVIII РИФОВЫЕ МАССИВЫ

Рифами обычно называют массивные тела

с

крутыми

или

вертикальными склонами, выступающие

или

почти выступающие

над поверхностью моря.

Они

могут иметь разный состав

и

про-

исхождение. Рифы, остов которых образован колониальными

рифостроящими организмами, называются биогенными. Именно

они

и

будут рассмотрены

в

этой главе.

С

биогенными рифами

и

близкими

к ним

образованиями связаны некоторые термины,

требующие разъяснения. Ниже приводятся

эти

термины.

Для их

разъяснения использованы рекомендации третьей палеоэколого-

литологической сессии (1968).

Ископаемая органогенная постройка —

геологическое тело,

образованное остатками животных (главным образом колони-

альных)

и

растительных организмов, захороненных преимущест-

венно

в

прижизненном положении. Такие постройки служат

ос-

новой

для

биогенных рифов.

Биогенный

риф —

сложная органогенная постройка, состоя-

щая

из

комплекса замещающих друг друга пород: массивных

биогермных, органогенно-обломочных

и

хемогенных. Количест-

венные соотношения этих пород меняются

в

широких пределах.

Форма рифа

—

массив сложного строения; мощность ископае-

мого рифа обычно значительно превосходит мощность окружа-

ющих синхронных слоев.

В

современном рельефе ископаемые

рифы обычно дают положительные формы. Палеогеографически

ископаемый

риф был

волноломом,

т. е.

образовывал холм

или

гряду, достигавшую уровня моря.

Об нее

разбивался прибой.

Биогерм

—

массивная органогенная постройка, возвышаю-

щаяся

над

прилегающими одновозрастными отложениями иного

литологического состава

и

превосходящая

их по

мощности.

Биостром

—

слоистая

или

массивная ископаемая органоген-

ная постройка, почти

не

поднимающаяся

над

прилегающими

од-

новозрастными отложениями иного состава. Форма биострома

—

линза

или

пласт.

Его

мощность почти равна мощности соседних

синхронных слоев. Биостромы сложены большею частью остат-

ками стелющихся колониальных организмов,

в том

числе водо-

рослями. Нередко биостромы представляют собой ископаемые

банки.

Банка

—

массивное тело плоской формы, выступающее

над

дном

и

часто незаметно

с ним

сливающееся. Банки могут иметь

разное происхождение,

в том

числе органогенное (устричные

банки). Глубина

их

образования может быть разной, банки

би-

огенного происхождения большею частью располагаются неглу-

боко.

Из вышеприведенного определения следует,

что

рифы обра-

зуются

в

мелкой воде

на

глубинах, соответствующих литораль-

ной

и

неритовой областям. Вместе

с тем

продукты разрушения

биогенных рифов встречаются, начиная

от

поверхности моря

до

значительных глубин

—

вплоть

до

абиссальной области. Поэто-

му

они

принадлежат нескольким областям вертикальной зональ-

ности моря. Рифы широко распространены

в

ископаемом состоя-

нии

и с

ними связаны важные месторождения полезных иско-

паемых.

Типы современных биогенных рифов

и их

распространение.

Рифостроящими организмами

в

современную эпоху служат раз-

ные группы: кораллы, мшанки, водоросли, серпулы.

В

геологи-

ческом прошлом рифообразователями были, кроме того, архео-

циаты, строматопоры

и

вымершие группы водорослей. Самыми

характерными рифообразователями современности являются

мадрепоровые кораллы.

Они

широко развиты

в

теплых,

а

особен-

но

в

тропических морях, живут

в

мелкой

и

чистой воде

при со-

лености, почти

не

отклоняющейся

от

нормальной.

Это

определяет

и

распространение рифовых массивов

на

современном мор-

ском

дне.

Известно четыре основных типа рифовых массивов.

1.

Береговые рифы,

тянущиеся вдоль берега

на

небольшом

от

него расстоянии

и в

мелкой воде. Таковы, например, многие

рифы, расположенные вдоль берегов Красного моря.

2.

Площадные рифы,

занимающие обширные плоские прост-

ранства

в

мелком море. Примером служат обширные рифовые

сооружения

в

морях Малайского архипелага,

где они с

давних

времен служат причиной гибели судов.

3.

Барьерные рифы,

тянущиеся вдоль берегов

и

отходящие

иногда

от них на

значительное расстояние

(до 200 км).

Между

рифами

и

берегом могут быть глубины

до

нескольких сотен мет-

ров.

4.

АТОЛЛЫ,

располагающиеся

в

открытом океане

в

виде изо-

лированных островов. Глубина моря вокруг

них

может дости-

гать тысяч метров.

Так

как

рифосгроящие организмы живут

в

мелкой воде, барь-

ерные рифы

и

атоллы образуются только

в

результате медлен-

ного опускания морского

дна (или

поднятия уровня воды

в

океа-

не),

которое происходило настолько медленно,

что

колонии

успевали нарастать

по

мере опускания

дна. Это

впервые подроб-

но объяснил

Ч.

Дарвин. Тектоническое опускание обеспечивает

накопление рифовых комплексов значительной мощности. Сов-

ременные рифы имеют мощность

в

сотни метров,

а

ископаемые

иногда превосходят тысячу метров.

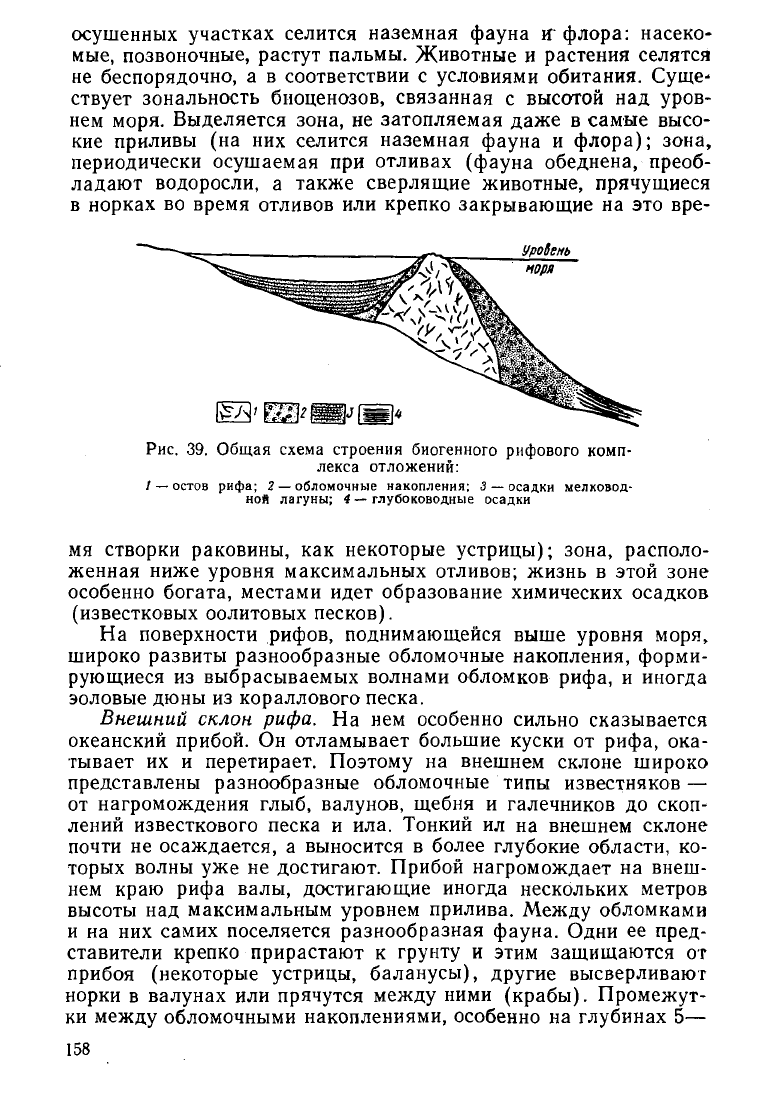

Состав

и

строение органогенных рифовых массивов.

В

круп-

ных органогенных рифах можно выделить

три

основные части

(рис.

39):

остов рифа,

его

склон, обращенный

к

открытому

мо-

рю,

внутреннюю лагуну. Кроме того,

к

рифовому комплексу

иногда примыкает глубоководная область.

Остов рифа

представляет собой сложное образование. При-

крепленные колониальные организмы образуют скелет,

или ос-

тов,

на

котором формируются своеобразные биоценозы. Особен-

но богат

в них мир

водных растений;

они

встречаются здесь

в

изобилии. Массами развиваются животные, питающиеся расте-

ниями,

а

также хищники, поедающие этих животных. Здесь

по-

селяются известковые, зеленые, бурые

и

синезеленые водоросли,

устрицы

и

другие двустворчатые моллюски, гастроподы, крупные

донные фораминиферы, морские

ежи и

другие иглокожие, губки,

крабы

и

другие ракообразные. Богато представлены черви

и

другие роющиеся

в иле

организмы, питающиеся гниющими орга-

ническими веществами. Около среднего уровня приливов разви-

вается богатая флора мангровых зарослей.

Во

время максималь-

ных приливов

они

затопляются водой почти

до

вершин.

На

самых

высоких, выступающих

над

водой ветвях гнездятся птицы.

На

осушенных участках селится наземная фауна И' флора: насеко-

мые,

позвоночные, растут пальмы. Животные

и

растения селятся

не беспорядочно,

а в

соответствии

с

условиями обитания. Суще-

ствует зональность биоценозов, связанная

с

высотой

над

уров-

нем моря. Выделяется зона,

не

затопляемая даже

в

самые высо-

кие приливы

(на них

селится наземная фауна

и

флора); зона,

периодически осушаемая

при

отливах (фауна обеднена, преоб-

ладают водоросли,

а

также сверлящие животные, прячущиеся

в норках

во

время отливов

или

крепко закрывающие

на это вре-

Рис.

39.

Общая схема строения биогенного рифового комп-

лекса отложений:

/

—

остов рифа;

2—

обломочные накопления;

3 —

осадки мелковод-

ной лагуны;

4 —

глубоководные осадки

мя створки раковины,

как

некоторые устрицы); зона, располо-

женная ниже уровня максимальных отливов; жизнь

в

этой зоне

особенно богата, местами идет образование химических осадков

(известковых оолитовых песков).

На поверхности рифов, поднимающейся выше уровня моря,

широко развиты разнообразные обломочные накопления, форми-

рующиеся

из

выбрасываемых волнами обломков рифа,

и

иногда

эоловые дюны

из

кораллового песка.

Внешний склон рифа. На нем

особенно сильно сказывается

океанский прибой.

Он

отламывает большие куски

от

рифа, ока-

тывает

их и

перетирает. Поэтому

на

внешнем склоне широко

представлены разнообразные обломочные типы известняков

—

от нагромождения глыб, валунов, щебня

и

галечников

до

скоп-

лений известкового песка

и ила.

Тонкий

ил на

внешнем склоне

почти

не

осаждается,

а

выносится

в

более глубокие области,

ко-

торых волны

уже не

достигают. Прибой нагромождает

на

внеш-

нем краю рифа валы, достигающие иногда нескольких метров

высоты

над

максимальным уровнем прилива. Между обломками

и

на них

самих поселяется разнообразная фауна. Одни

ее

пред-

ставители крепко прирастают

к

грунту

и

этим защищаются

от

прибоя (некоторые устрицы, баланусы), другие высверливают

норки

в

валунах

или

прячутся между ними (крабы). Промежут-

ки между обломочными накоплениями, особенно

на

глубинах

5—

10

м от

уровня наибольших отливов, заняты пышными колония-

ми кораллов, развивающимися здесь особенно интенсивно

и да-

ющими прирост

до 5 еж в год.

На рифах

о.

Хайнань

в

Южно-Китайском море обломочные

накопления

в

десятки

раз

превосходят объем растущего рифа.

Сходные соотношения характерны

и для

погребенной части этих

рифов, тело которых состоит,

по

свидетельству

В. П.

Зенковича

(1962),

из

скоплений смещенных глыб, вторично сцементирован-

ных мелкой коралловой крошкой.

Внутренняя лагуна

располагается между рифом

и

берегом

или внутри рифа.

Ее

осадки значительно отличаются

от

других

осадков рифового комплекса. Хотя глубины образования этих

осадков

и

незначительные,

но

сравнительно малая подвижность

воды, защищенной

от

открытого океана рифовым телом, обес-

печивает возможность накопления здесь довольно тонких илов.

Это главным образом известковые

илы,

иногда обогащенные

глинистым материалом

и

даже содержащие глинистые

и

песча-

ные прослои,

как

принесенные

с

прилежащей суши,

так и

сбро-

шенные

в

лагуну

с

разрушаемого прибоем рифа.

Илы

богаты

органическими остатками.

В

лагуне встречаются колониальные

поселения кораллов (правда, менее обильные

и не

такие разно-

образные

в

видовом отношении,

как в

самом рифовом массиве),

а также известковые водоросли

(за

исключением красных,

для

которых нужна очень подвижная вода).

Для

некоторых участ-

ков лагун характерны мангровые заросли.

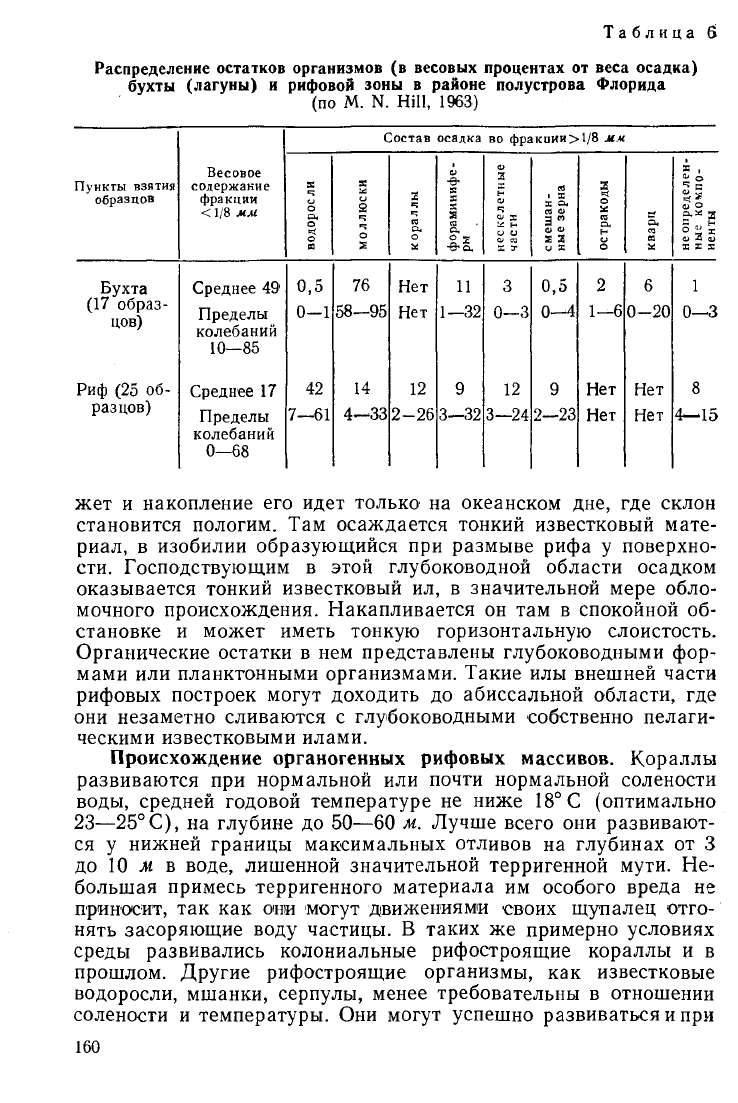

Интересные соотношения состава

и

количества организмов

разных групп

в

рифовом массиве

и в

окаймленной

им

бухте при-

водит

М. Н.

Хилл (Hill,

1963) для

района Флориды

на

атланти-

ческом побережье Северной Америки, причем состав организмов

рифового комплекса

там

сильно обеднен

по

сравнению

с

корал-

ловыми рифами Тихого

и

Индийского океанов. Сравнительному

исследованию подверглись осадки фракции крупнее

Ve мм в

бух-

те

и в

рифовой зоне (табл.

6).

Приведенные

в

таблице данные показывают,

что в

составе

рифогенного комплекса основной рифостроящий организм

(в

данном случае кораллы) отнюдь

не

преобладает

в

количествен-

ном отношении.

В

бухте наблюдается общее обеднение состава

по сравнению

с

самим рифом,

в ней

преобладают моллюски,

уменьшается роль водорослей, исчезают кораллы.

Глубоководная область

примыкает

к

коралловым рифам

и

расположена иногда

в

непосредственной

к ним

близости.

Так, у

Большого Барьерного рифа Австралии глубины

в

2000

м

распола-

гаются иногда

на

расстоянии всего

в

несколько километров

от

его внешнего края. Сходные соотношения характерны

и для

ряда

других рифовых массивов. Океанский склон рифов часто кру-

той

—

40—60°,

а

иногда

и

отвесный. Естественно,

что на

таких

крутых склонах рыхлый обломочный материал удержаться

не мо-

Таблица

6

Распределение остатков организмов

(в

весовых процентах

от

веса осадка)

бухты (лагуны)

и

рифовой зоны

в

районе полустрова Флорида

(по

М. N.

Hill,

1963)

жет

и

накопление

его

идет только

на

океанском

дне, где

склон

становится пологим.

Там

осаждается тонкий известковый мате-

риал,

в

изобилии образующийся

при

размыве рифа

у

поверхно-

сти.

Господствующим

в

этой глубоководной области осадком

оказывается тонкий известковый

ил, в

значительной мере обло-

мочного происхождения. Накапливается

он там в

спокойной

об-

становке

и

может иметь тонкую горизонтальную слоистость.

Органические остатки

в нем

представлены глубоководными фор-

мами

или

планктонными организмами. Такие

илы

внешней части

рифовых построек могут доходить

до

абиссальной области,

где

они незаметно сливаются

с

глубоководными собственно пелаги-

ческими известковыми илами.

Происхождение органогенных рифовых массивов. Кораллы

развиваются

при

нормальной

или

почти нормальной солености

воды, средней годовой температуре

не

ниже

18° С

(оптимально

23—25°С),

на

глубине

до

50—60

м.

Лучше всего

они

развивают-

ся

у

нижней границы максимальных отливов

на

глубинах

от 3

до

10 м в

воде, лишенной значительной терригенной мути.

Не-

большая примесь терригенного материала

им

особого вреда

не

приносит,

так как они

могут движениями своих щупалец отго-

нять засоряющие воду частицы.

В

таких

же

примерно условиях

среды развивались колониальные рифостроящие кораллы

и в

прошлом. Другие рифостроящие организмы,

как

известковые

водоросли, мшанки, серпулы, менее требовательны

в

отношении

солености

и

температуры.

Они

могут успешно развиваться

и при

Состав осадка

во

фракиии>1/8

мм

Пункты взятия

образцов

Весовое

содержание

фракции

< 1/8 мм

водоросли

моллюски

к

ораллы

фораминифе-

ры

нескелетные

части

<

смешан-

ные

зерна

остракоды

кварц

не

определен-

ные

компо-

ненты

Бухта

(17 образ-

цов)

Среднее

49

Пределы

колебаний

10—85

0,5

0-1

76

58—95

Нет

Нет

11

1—32

3

0-3

0,5

0—4

2

1—6

6

0-20

1

0—3

Риф

(25 об-

Среднее

17

42

14

12 9

12 9

Нет Нет

8

разцов)

Пределы

колебаний

0—68

7—61

4—33

2-26

3—32

3—24

2—23

Нет Нет

4—15