Курсовая работа - Скульптура и пластическое моделирование.Советская скульптура

Подождите немного. Документ загружается.

Господство «конструктивистической» архитектуры и ее влияние на

скульптуру

Удачный опыт применения монументально-декоративной скульптуры на

Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1923 года в Москве показал, что страна

обладает уже материальными и художественными предпосылками для решения

крупных начинаний монументального порядка. И, действительно, в эту эпоху в

разных концах обширной Советской страны начинают проектироваться и

возводиться крупные памятники, исполняемые уже не во «временных» материалах,

а в граните, бронзе и других, обеспечивающих долговечность материалах. Правда,

поскольку страна продолжает переживать различные материально-хозяйственные

стеснения, эти начинания еще немногочисленны; они не способны стать ведущим

началом в жизни скульптуры; последняя в этот период носит, еще преимущественно

камерный характер: эпоха нэпа характеризуется особенным расцветом выставочной,

кабинетной «музейной» скульптуры.

Но важно указать на эти ростки нового, тем более, что они всегда оказывались

более тесно связанными с жизнью, более глубоко отвечающими ее запросам, более

политически насыщенными, чем произведения камерного искусства, отмеченные

преимущественно печатью индивидуальных поисков и субъективных переживаний.

Успешное овладение методом реалистического искусства происходит, прежде

всего в формах монументального искусства, где художник с самого начала работы

чувствует себя связанным с массами, ориентируется на их восприятие, их запросы.

Один немаловажный момент тормозит, однако, в эту эпоху развитие советской

монументальной скульптуры: это возрастающее господство «кон-

структивистической» архитектуры, враждебно относящейся ко всякому

орнаментализму, выбрасывающей всякие элементы скульптуры из своих сухих,

рационалистических схем. В кругах архитекторов скульптура часто воспринимается

как ненужный придаток, как некое отсталое, отжившее искусство, претензия

которого войти, равноправным членом в проектировку архитектурного сооружения

не оправдана. «Коробочный» стиль архитектуры, с неимоверной быстротой

распространившийся в строительной практике, надолго разорвал нормальные

взаимоотношения обоих искусств. Этот разрыв, лишая архитектуру значительных

возможностей, выхолащивая ее идейный смысл, особенно тяжело отозвался на

развитии монументально-декоративной скульптуры. Она казалась лишенной каких-

либо перспектив, какого-либо участия в планировавшейся коренной перестройке

страны. Ее применение сужалось до функции памятника; показательно, что даже в

этой последней области предлагались решения полной замены скульптурного

образа архитектурным, отвлеченным решением.

Такое отношение к монументальной скульптуре не могло не оказать

задерживающего влияния на ее развитие; ее практическое применение оказывалось

суженным; теоретики отводили ей ограниченные функции в становлении нового,

11

строящегося общества. Трудности материально-технического порядка, со своей

стороны, направляли внимание скульпторов к более легко осуществимым задачам

камерного искусства, тем более, что вновь появившаяся клиентура проявляет к нему

повышенный интерес.

12

Список литературы

1. БАЛТУН П. К. «Н. В. Томский» Изобразительное искусство, Москва 1974г.

2. Скульптура., Москва 1974г.

3. ЕРМОНСКАЯ В. В. « М. Г. Манизер» издательство Академии Художеств СССР,

Москва 1961г.

4. ТОМСКИЙ Н. В. «Монументальность искусства: О путях развития

монументальной скульптуры». Жур. «Художник» 1968 № 5, стр. 11

5. ЧЕРВОННАЯ С. «Советское монументальное искусство». Советский художник,

Москва 1962г.

6. Валериус Проблемы современной советской скульптуры. М.: Искусство, I96I. -

224 с, 91 ил.

7. Валериус Прогрессивная скульптура XX века: Монография. М.: Изобразительное

искусство, 1973. - 420 с.

8. Ванслов В. О станковом искусстве и его судьбах. - М.: Изобразительное

искусство, 1972. - 328 с.

9. Врангель Н.Н. История скульптуры. История русского искусства. Под редакцией

И.Э.Грабаря в шести томах, т. У. - М,: Издание И.Кнебель. - 416 с.

10. Бакушинскии А.В. Скульптура "Всекохудожника". I929-I932: Альбом. - М.:

Всекохудожник, 1932. - 34 с , 59 л, ил.

11. Деготь Е. Русское искусство ХХ века. — М.: Трилистник, 2000. — 224 с.

12. Т. В. Ильина. «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ: Отечественное искусство». Учебник.

3-е изд. М., 2000.

13

Репродукции

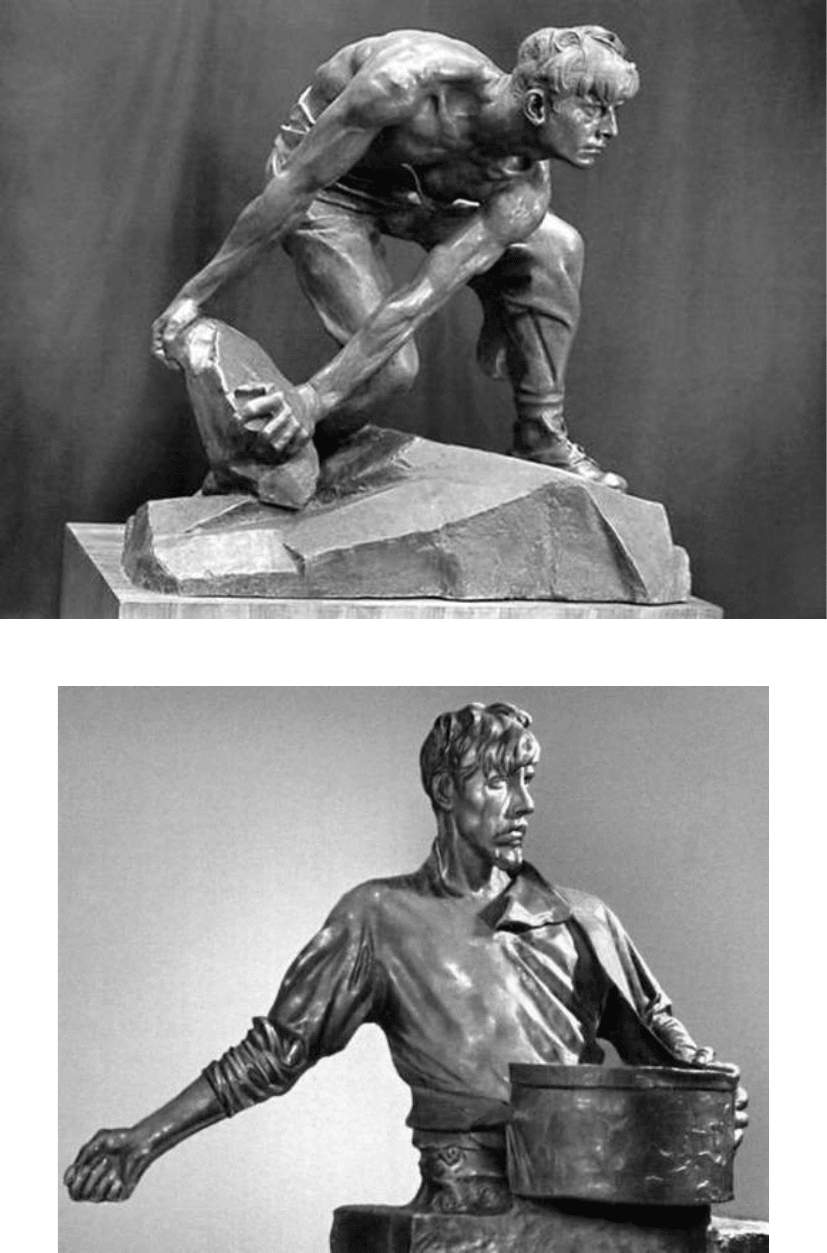

«Булыжник — оружие пролетариата»

«Сеятель»

14

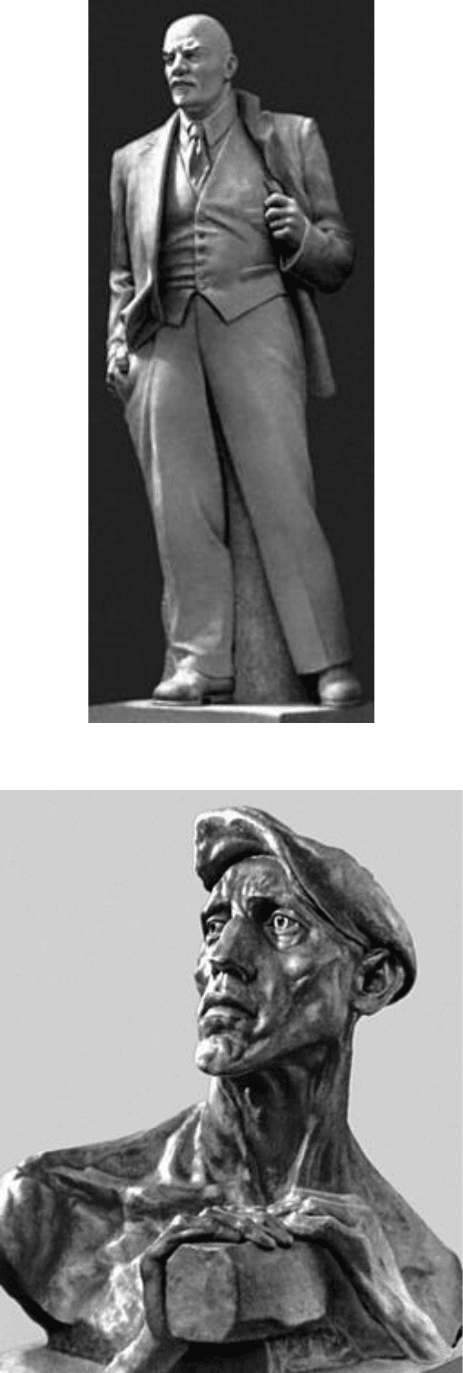

Шадр И. Д. «В. И. Ленин»

Шадр И. Д. «Рабочий»

15

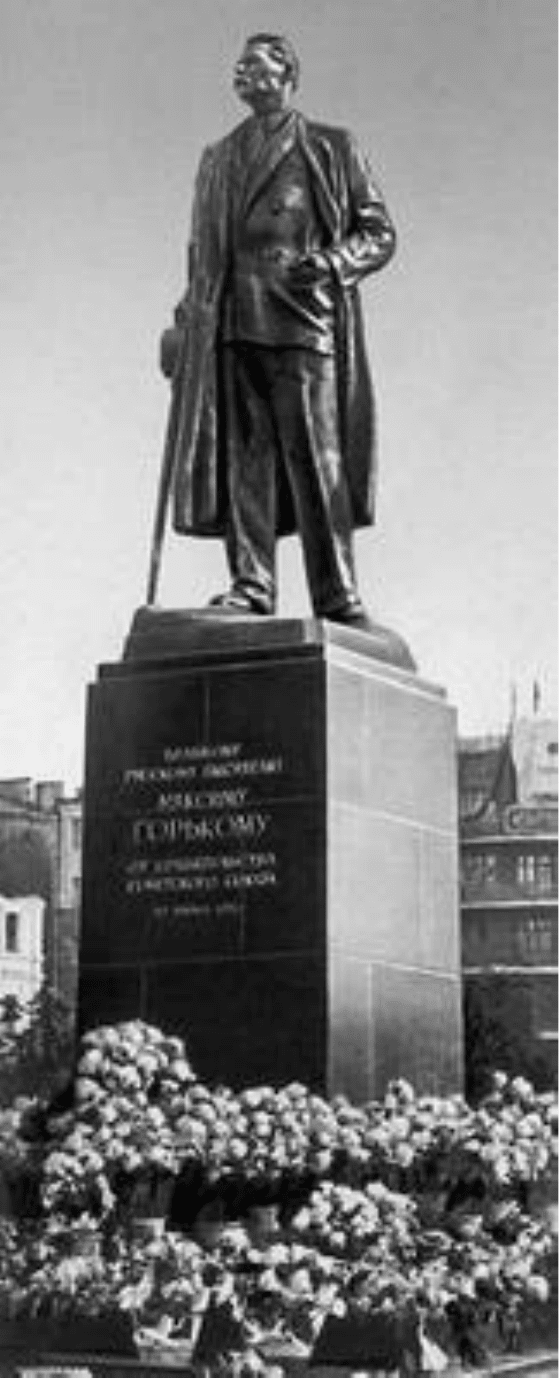

Памятник Горькому (Москва)

16

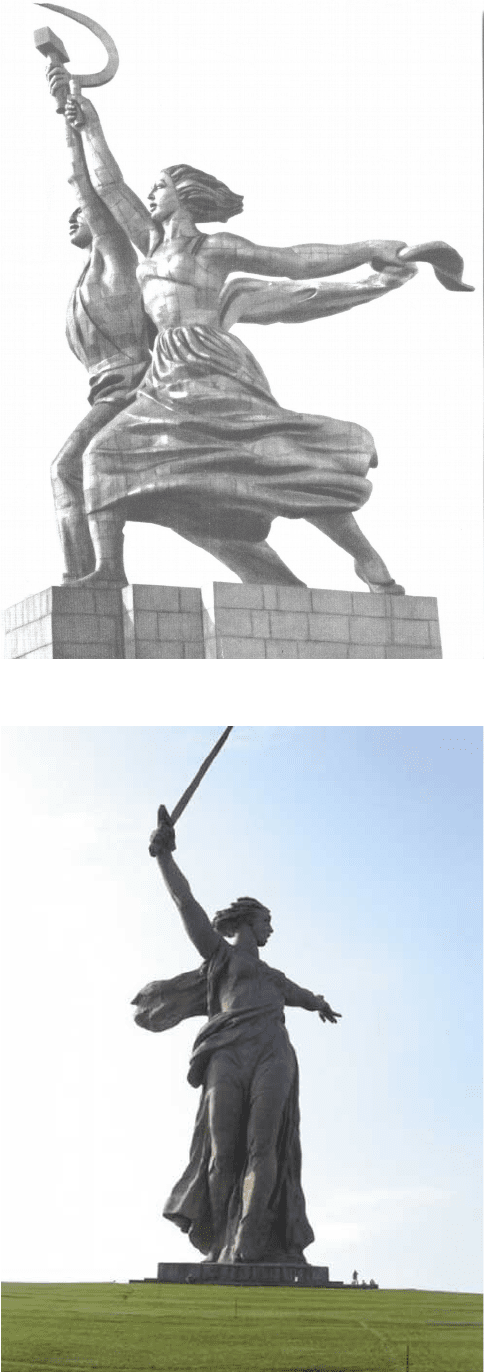

«Рабочий и Колхозница» (Вера Игнатьевна Мухина)

17

Родина-Мать

Скульптура коленопреклоненного бойца

Матвеев А. Т. «Спящие мальчики»

18

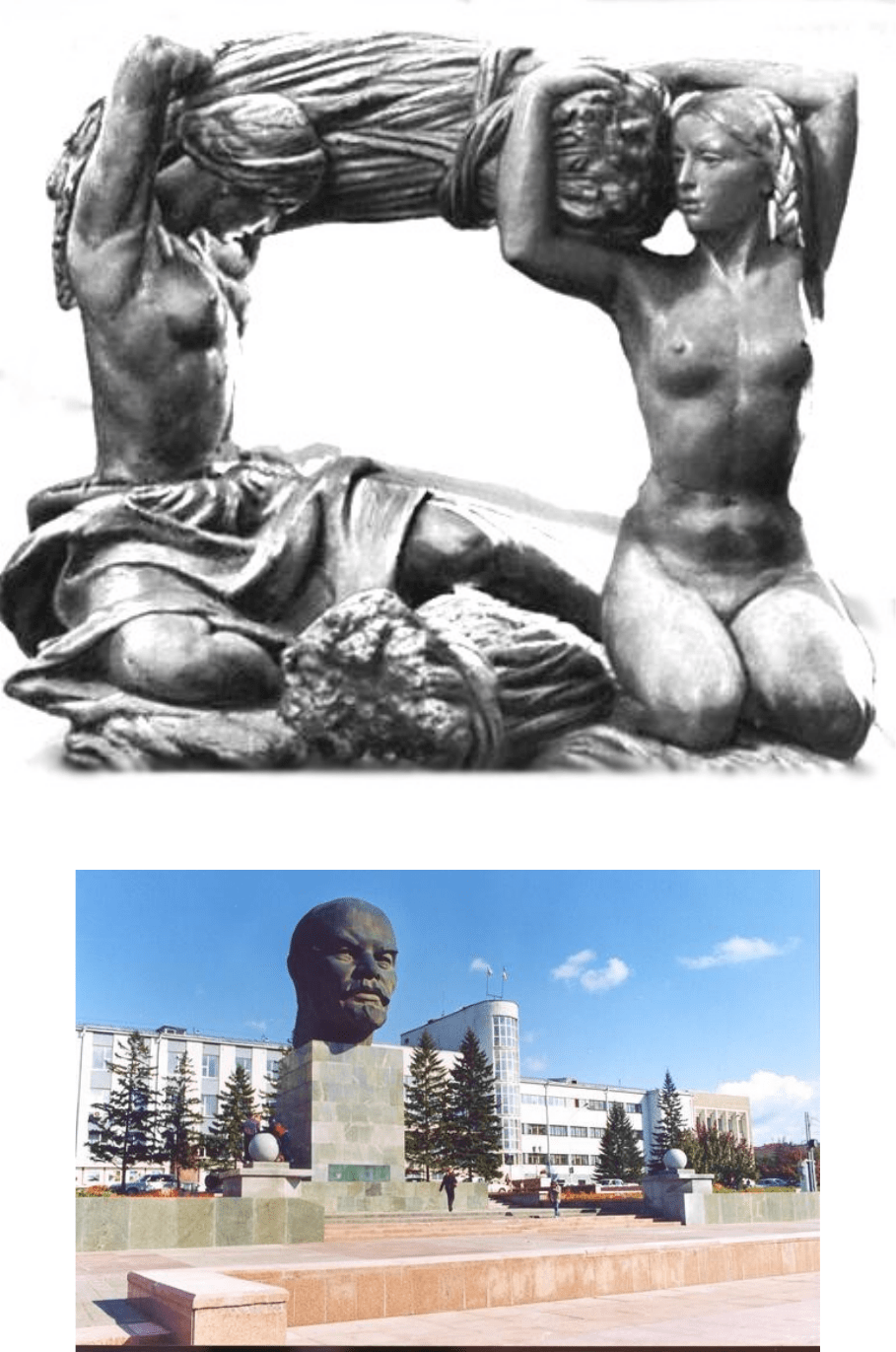

"Хлеб"

Памятник В.И.Ленину

19

20