Мартов В. (ред. серии). Заря человечества

Подождите немного. Документ загружается.

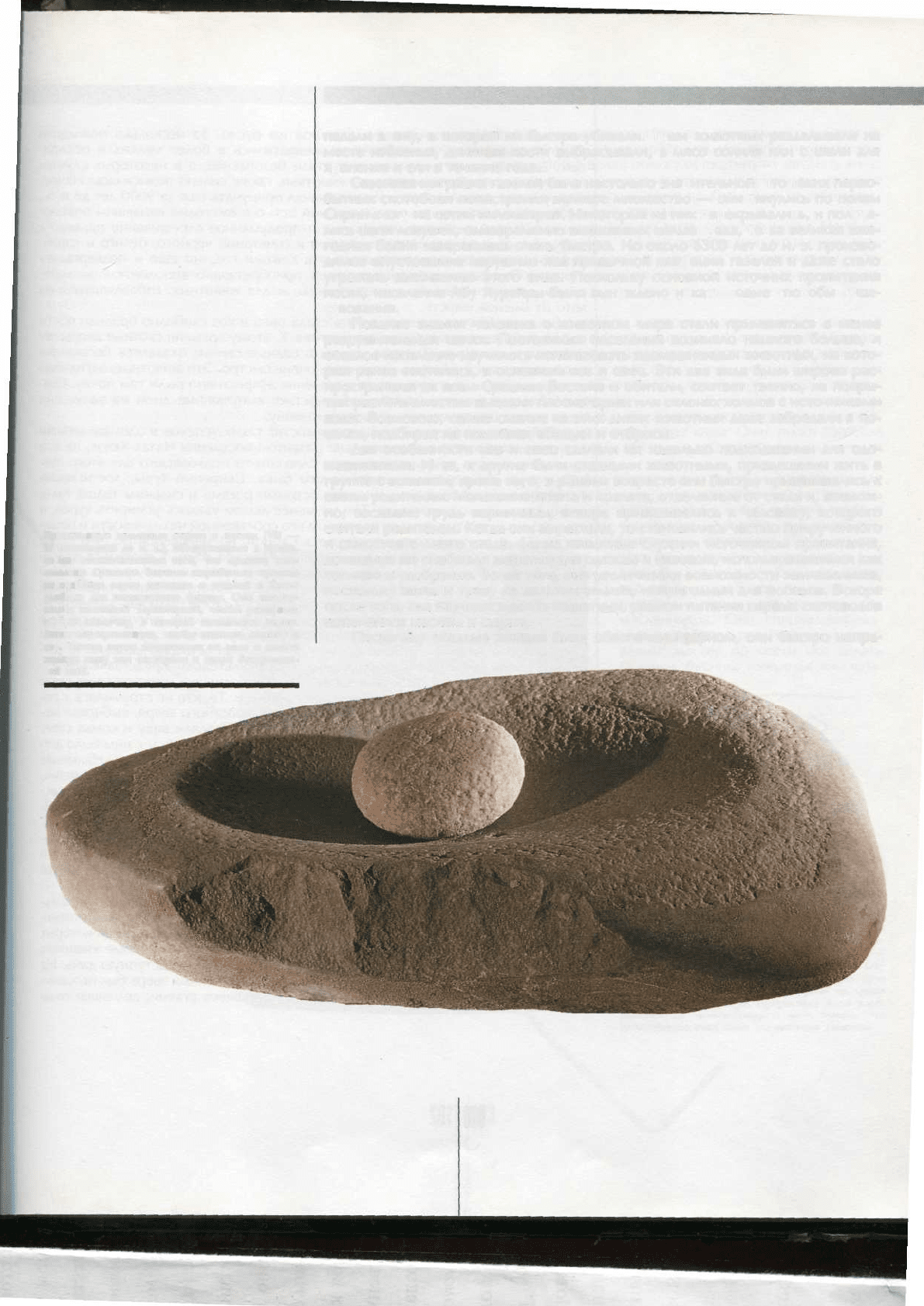

Примитивные каменные ступка и пестик (VII —

IV тысячелетия до н. з.), обнаруженные в Ираке,

служат доказательством того, что древние зем-

ледельцы Среднего Востока выработали приемы

переработки зерен пшеницы и ячменя в более

удобную для пищеварения форму. Они пользо-

вались каменной зернотеркой, чтобы разорвать

грубую оболочку, в которой находилось зерно.

Затем его провеивали, чтобы отделить мякину и

сор. Чистое зерно замешивали на воде и делали

жидкую кашу или растирали и пекли бездрожже-

вой хлеб.

падали в яму, в которой их быстро убивали. Туши животных разделывали на

месте избиения, длинные кости выбрасывали, а мясо солили или сушили для

хранения и ели в течение года.

Сезонная миграция газелей была настолько значительной, что таких перво-

бытных скотобоен понастроили великое множество — они тянулись по полям

Сирии к югу на сотни километров. Некоторые из них перекрывались, и получа-

лись цепи ловушек, одновременно вмешавших целые стада, тогда великая еже-

годная бойня завершалась очень быстро. Но около 6300 лет до н. э. произво-

димое опустошение нарушило ход привычной миграции газелей и даже стало

угрожать выживанию этого вида. Поскольку основной источник пропитания

иссяк, население Абу Хурейры было вынуждено искать новые способы суще-

ствования.

Позднее знания человека о животном мире стали применяться в менее

разрушительных целях. Постоянных поселений возникло намного больше, и

оседлое население научилось использовать одомашненных животных, на кото-

рых ранее охотились, в основном коз и овец. Эти два вида были широко рас-

пространены на всем Среднем Востоке и обитали, соответственно, на покры-

тых растительностью высоких плоскогорьях или склонах холмов с источниками

воды. Возможно, самые смелые из этих диких животных даже забредали в по-

селки, подбирая на помойках объедки и отбросы.

Две особенности коз и овец сделали их идеально подходящими для одо-

машнивания. И те, и другие были стадными животными, привыкшими жить в

группе с вожаком; кроме того, в раннем возрасте они быстро привязывались к

своим родителям. Маленькие ягнята и козлята, отделенные от стада и, возмож-

но, сосавшие грудь кормилицы, вскоре привязывались к человеку, которого

считали родителем. Когда они вырастали, то становились частью прирученного

и самостоятельного стада. Дикие животные служили источником пропитания,

домашние же снабжали шерстью для одежды и навозом, использовавшимся как

топливо и удобрение. Более того, они увеличивали возможности земледельцев,

поскольку щипали траву на дальних землях, непригодных для посевов. Вскоре

после того, как научились доить животных, рацион питания первых скотоводов

пополнился маслом и сыром.

Поскольку оседлые жители были обеспечены зерном, они быстро напра-

101

вили ход эволюции животных в нужное им русло. За несколько поколений

прирученные человеком животные превратились в более мелких и послуш-

ных. Даже их рога закруглились и стали безопаснее, а в некоторых случаях

исчезли совсем. Продуктивность животных также сильно повысилась. Напри-

мер, у диких овец, которых человек начал приручать еше за 9000 лет до н. э.,

сначала была жесткая шерсть с длинной остью и ежегодно линявшим подшер-

стком. Со временем одомашнивание и продуманное скрещивание привело к

тому, что овцы — различных оттенков и сочетаний черного, белого и корич-

невого — не только перестали линять каждый год, но еше и подвергались

стрижке. Это было удобно и для людей, приобретавших дополнительные мате-

риалы для изготовления зимней одежды, и для животных, избавлявшихся на

лето от лишней шерсти.

В начале VI тысячелетия до н. э. стада овей и коз свободно бродили почти

по каждому поселению Среднего Востока. К этому времени скотные дворы по-

полнились свиньями. Толстые, почти всеядные свиньи оказались бесценным

источником мяса, которое готовилось очень быстро. Эти животные, загнанные

на огражденную территорию, на удивление эффективно рыли там почву. Сви-

ньи обладали замечательной особенностью: выпушенные днем на волю, они

сами возврашались на ночь к своему хозяину.

К VI тысячелетию до н. э. человек достиг таких успехов в одомашнивании

диких животных, что в сравнительно развитом поселении Чатал-Хююк, на юге

Анатолии, начали приручать даже не слишком-то подходящего для этого зве-

ря — тура, прародителя современного быка. Свирепые туры, достигавшие

1,8 м в холке, обладавшие длинными острыми рогами и сильным телом, были

очень страшными животными. Тем не менее людям удалось усмирить туров, и

это должно служить человеку примером его собственной находчивости и реши-

мости. Было особенно трудно обуздать самцов, но маловероятно, что более

мелкие, но не более покорные самки позволяли себя доить. Справиться с таки-

ми животными — нелегкая задача, кроме того, их приходилось держать подаль-

ше от полей, которые иначе быстро оказались бы вытоптанными и опустошен-

ными. Но почти несомненно, что для приручения туров были как хозяйствен-

ные, так и религиозные причины. Среди множества диких животных тур был

очевидным примером моши и плодородия. Его серповидные рога напоминали

луну, которая занимала особое место в религиозных обрядах человека, и, воз-

можно, впервые тура поймали, руководствуясь культовыми представлениями.

Отважные скотоводы делали ловушки на проходивших мимо крупных рога-

тых животных; возможно, это была петля для ноги. Те, кто не стремились к по-

пыткам усмирения пойманного и, несомненно, яростного зверя, выбирали ме-

нее опасный способ. Сначала около поселения оставляли воду и комья соли.

Постепенно животные привыкали к месту и близости людей, и к ним было лег-

че подступиться. А отсюда оставался только один шаг до поимки. Наименее

враждебных самцов отбирали и скрещивали с самыми покорными самками,

чтобы повысить удой молока. Быков, не годившихся для воспроизводства, кас-

трировали, чтобы сделать их менее опасными. В результате селективного скре-

щивания изменились характерные особенности этого вида животных: они ста-

ли мельче, во многих случаях изменилась форма рогов. Рвение древних ското-

водов, стремившихся вырастить послушную скотину, было настоль велико, что

к I тысячелетию до н. э. некоторые домашние быки достигали в холке не более

1 м.

Животных разводили не только ради мяса; человек также научился исполь-

зовать их для определенных видов работ. Почти наверняка еше первые охотни-

ки-собиратели начали привлекать на свою сторону волков, потомками которых

являются все современные собаки. Волки, зубастые и выносливые хишники,

вступали в прямое соперничество с человеком за любую доступную дичь. На

воле волк представлял собой большую угрозу, но обученный зверь был неоцени-

мым союзником. Как и другие животные, охотившиеся стаями, делившие свою

102

добычу и признававшие власть одного вожака, волки удивительно походили на

человека, так что маленькие волчата, взращенные людьми, легко приживались

рядом с ними. Сначала прирученные волки помогали охотникам загонять дичь,

а потом стали охранять и пасти стада домашних животных. Находясь рядом с

жилишем человека, они заранее предупреждали о приближении незнакомцев;

стая волков могла даже тянуть небольшую поклажу.

-Другие животные попали в услужение к человеку намного позже. Не рань-

ше IV тысячелетия до н. э., а то и позже, лошади, верблюды и ослы стали при-

меняться как средство вьючного и гужевого транспорта, а тысячелетие спустя

кошки перешли из разряда пожирателей отбросов из мусорных куч к роли до-

машних крысоловов.

Теперь люди подолгу жили на одном месте и строили более прочные дома для

все увеличивавшихся семей. К VI тысячелетию до н. э. в Центральной Месопо-

тамии возникли небольшие поселения, разросшиеся настолько, что занимали

площадь около 4—5 гектаров. Дома в этих населенных центрах строили из

сырцового кирпича — крыли лесом, обмазанным известью. В каждом жилище

выкладывался очаг для приготовления пиши — жидкой каши из злаков и туше-

ного мяса; в дополнение к ним, возможно, использовались сваренные коренья,

хлеб, фрукты, орехи и, наверное, густая пшеничная каша. Очаг также согревал

людей холодными зимними ночами, когда вся семья забиралась под овечьи или

козьи шкуры.

Рядом с некоторыми домами стояли внешние постройки — хранилища для

зерна. К отдельным домам приделывали маленькие помещения, в которых из-

готавливали оружие, орудия труда и

украшения, для себя или на обмен.

Например, поселение Бейда отлича-

лось целым рядом мастерских в 6 м

длиной каждая; в углубленном этаже

здания было рабочее помещение, а

наверху — жилье для шестерых ре-

месленников. Они специализирова-

лись на работе с различными матери-

алами: мастер по кости мог делать

булавки, бусины, ожерелья или шпа-

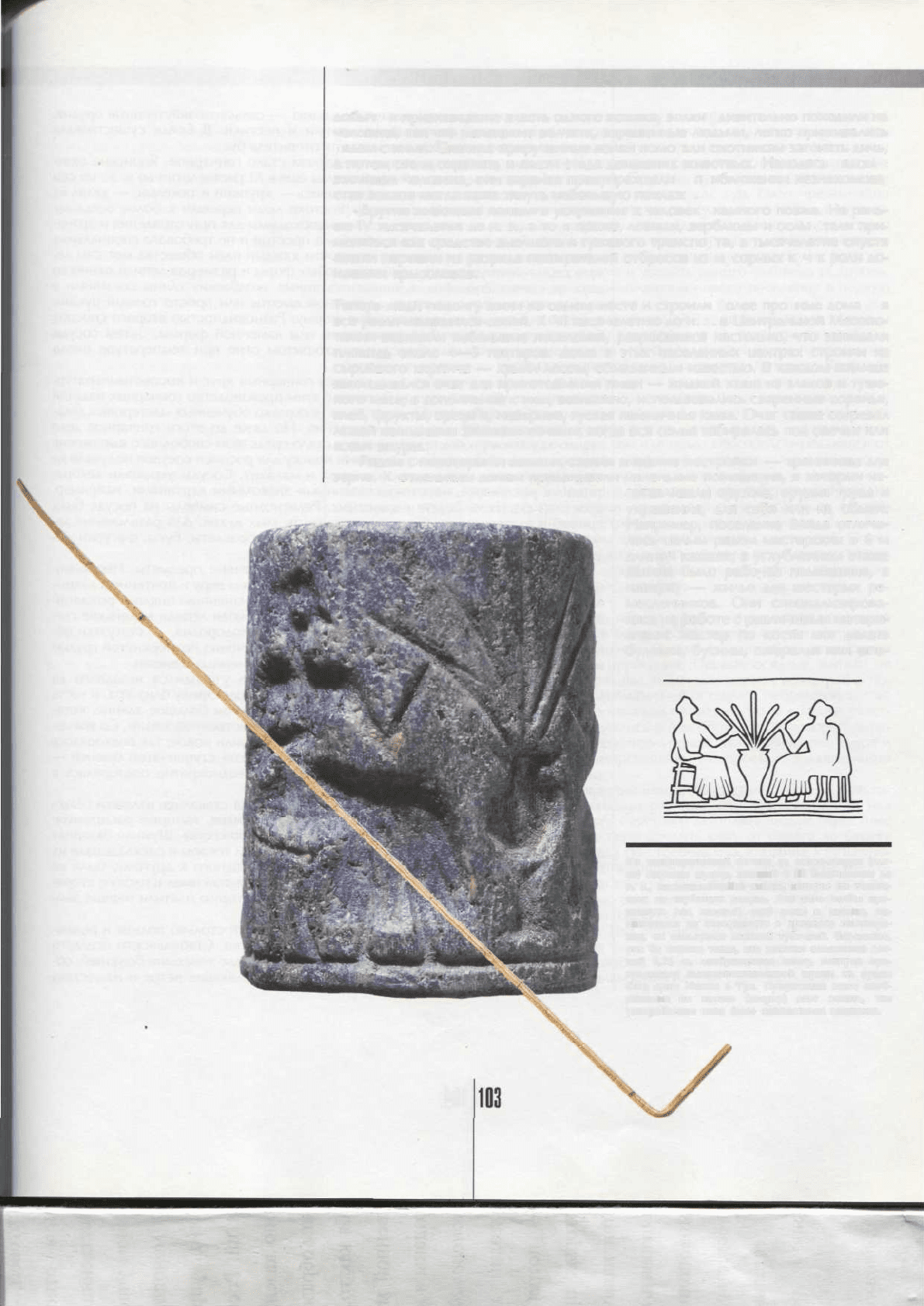

На цилиндрической печати из ляпис-лазури (сле-

ва) вырезан шумер, живший в III тысячелетии ло

н. э., наслаждающийся пивом, которое он потяги-

вает из глубокого сосуда. Для того чтобы про-

никнуть под толстый слой пены и накипи, по-

явившиеся на поверхности в процессе пивоваре-

ния, он пользуется длинной тубочкой. Возможно,

она не совсем такая, как золотая соломинка дли-

ной 1,36 м, изображенная внизу, которая при-

надлежала высокопоставленной жриие из храма

бога луны Нанны в Ype. Прорисовка всего изоб-

ражения на печати (вверху) дает понять, что

употребление пива было совместным занятием.

тели из лопаточной кости; мастер по камню — сельскохозяйственные орудия,

камни для перемалывания зерен, ступки и пестики. В Бейде существовали

даже такие профессии, как мясник и изготовитель бус.

Но самым распространенным ремеслом стало гончарное. Японские охот-

ники-собиратели лепили глиняные сосуды еше в XI тысячелетии до н. э., но сам

материал, из которого они изготавливались — хрупкий и тяжелый, — делал их

непрактичными. Когда на Ближнем Востоке люди перешли к более оседлому

образу жизни, глиняные сосуды стали необходимы для приготовления и хране-

ния пиши. Техника их изготовления была простой и не требовала специальных

навыков или инструментов, так что почти каждый член общества мог сам де-

лать себе глиняную посуду. Емкости любых форм и размеров лепили одним из

двух основных способов: длинные скатанные «колбаски» глины соединяли в

кольцо и клали друг на друга до нужной высоты или просто голыми руками

придавали шару из глины желаемую форму. Разновидностью второго способа

было облепливание глиной деревянной или каменной формы. Затем сосуды

заглаживали руками и обжигали на открытом огне при температуре около

800—900 °С.

К IV тысячелетию до н. э. появились гончарный круг и высокотемператур-

ная печь для обжига и сушки. В связи с этим производство гончарных изделий

выделилось в особое ремесло, и только несколько обученных мастеровых дела-

ли глиняную посуду для всего поселения. Но даже до этого гончарное дело

вышло за рамки узкого практицизма и стало средством свободного выражения

художественных наклонностей людей. Краску для росписи сосудов получали из

таких природных материалов, как охра и малахит. Сосуды украшали декора-

тивными росписями, часто подсказанными знакомыми картинами, например,

яростной схваткой людей и животных. Религиозные символы на посуде были

призваны умилостивить богов или отпугнуть злых духов. Аля развлечения де-

тей из глины лепили игрушки: ручные и ножные браслеты, бусы, фигурки лю-

дей и животных.

Искусные гончары лепили также многие культовые предметы. Несомнен-

но, тесная связь человека с природой породила в нем веру и почтение к каким-

то невидимым внешним силам, правившим всем жизненным циклом: рождени-

ем, воспроизводством и смертью. Тысячелетиями люди лепили маленькие гли-

няные фигурки, являвшиеся отражением культа плодородия, — статуэтки об-

наженных, необычайно полных женщин с преувеличенно подчеркнутой грудью

и бедрами. Некоторые статуэтки изображали беременных женщин.

В Месопотамии общественный культ впервые утвердился незадолго до

V тысячелетия до н. э. на юго-западе страны, в городе Эриду близ Ура. В честь

своего покровителя бога воды Энки жители воздвигли большое здание, кото-

рое было одновременно и храмом, и центром хозяйственной жизни. Со време-

нем здание обветшало, и на его фундаменте построили новое; так повторялось

несколько раз. Последнее сооружение было высокой ступенчатой башней —

зиккуратом. Позднее эта архитектурная форма неоднократно повторялась в

других частях света.

Храм был средоточием всей жизни города, сюда стекались излишки сельс-

кохозяйственной продукции и изделий ремесленников, которые распределя-

лись при добром предзнаменовании возлежащего божества. Шумная базарная

плошадь заполнялась жителями, они приносили свои товары и раскладывали их

перед собой. Слухи и известия, переходившие от одного к другому, были не

менее важны, чем предметы торговли. Но обмен опытом имел и плохую сторо-

ну: смерть, разрушения и бедствия были ценой, которую платили первые зем-

ледельцы за свои успехи.

Переход к новым формам хозяйства, принесший столько пользы и решив-

ший очень много задач, имел также свои недостатки. Стабильности оседлого

существования постоянно угрожали капризы природы: эпидемии болезней, об-

ширные наводнения, свирепые пыльные бури, опаляюшие ветра и нашествия

104

насекомых. Кроме того, древних земледельцев подкарауливали не только при-

родные бедствия. Возросшие общественные богатства стали явной целью гра-

бительских набегов кочевников или завистливых соседей, и теперь все чаше и

чаше копья, праши и стрелы, использовавшиеся раньше в основном против жи-

вотных, оборачивались против человека. Оружие охотников, предназначавше-

еся для поражения такого сильного противника, как тур, было чрезвычайно

эффективно. Например, праша действовала на расстоянии до 180 м; выпушен-

ный из нее камень величиной с кулак или затвердевший глиняный ком летел с

такой силой, что дробил кости. Ничего не стоило истребить жителей незащи-

щенного поселения, не выставивших сторожей: ночным грабителям всего-то

нужно было стать у дверей каждого дома и убивать одного человека за другим,

когда они выходили. Поэтому при возникновении нового поселения в первую

очередь возводилось защитное ограждение.

Сохранение здоровья было еше одной задачей, вставшей перед оседлым

населением. Земледельцы и скотоводы производили не слишком разнообраз-

ную продукцию и уделяли мало времени сбору различных даров природы, не-

обходимых человеку, поэтому их неизбежно настигали болезни. Вдобавок

скопление отбросов и отходов в человеческих поселениях вызвало проклятье,

неизвестное кочевникам, — нашествие заражающих пишу паразитов, крыс и

тараканов. Они постоянно тесно соприкасались с домашними животными, что

привело к целому ряду новых заболеваний: корь, грипп и оспа — только неко-

торые из болезней, при которых вирус тем или иным способом передавался от

животных к людям. В больших поселках с высокой плотностью населения, ску-

ченно жившего в плохих санитарных условиях, часто вспыхивали инфекцион-

ные заболевания, такие, как дизентерия, брюшной тиф, туберкулез. Нередко

положение усугублялось географическим расположением поселения. Напри-

мер, Чатал-Хююк находился в болотистой низине, поэтому малярия была там

обычным явлением и, возможно, стала причиной ранней смертности. Очень

немногие земледельцы VI тысячелетия до н. э. доживали до преклонного возра-

ста: 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин были средней продолжительнос-

тью жизни, на которую приходилось рассчитывать.

Несмотря на все недостатки оседлого образа жизни, численность населения

стремительно росла, и необходимость большего количества пиши вынуждала

земледельцев увеличивать площадь полей. Одним из способов расширения

сельскохозяйственных участков была ирригация. Первые оседлые жители не

могли не заметить, что самые плодородные земли находились возле рек и по-

стоянно омывались при разливах. От наблюдения оставался небольшой шаг до

того, чтобы перегородить поток и по канавам направить воду к сухим участ-

кам. Это особенно успешно осуществлялось в Месопотамии, в которой выпа-

дало недостаточно осадков, чтобы вырастить урожай, но разливы рек Тигра и

Евфрата оставляли наносы ила, формировавшие плодородные аллювиальные

почвы.

Теоретически не сложно создать ирригационную систему, хотя на практи-

ке это оказалось трудным делом. Ежегодные разливы и постоянные наносы ила

заставляли равнинные реки выходить из берегов и затоплять низкие окрестные

земли. Необходимо было всего лишь перегородить реку от берега до берега

нехитрой плотиной и выкопать канал, да еше требовались корзины, чтобы уно-

сить вырытую землю. Каждый канал, отходивший от реки, ветвился на много-

численные мелкие протоки, так что постепенно всю землю оплела сложная па-

утина водных путей. Такую водоносную сеть легко построить, но ее необходи-

мо постоянно поддерживать в порядке. Надо было регулярно прочишать кана-

лы от наносов ила, ставить каменные или деревянные преграды, чтобы отво-

дить воду в разные канавы.

Земледельцы не только вдохнули жизнь в бесплодные земли, но и научи-

лись работать с большей производительностью на уже существовавших полях.

105

Палки-копалки, унаследованные оседлыми жителями от своих странствовав-

ших предков, вскоре сменились более эффективным орудием в виде J-образ-

ной деревянной палки; сегодня его называют «иарапаюший плуг». Один чело-

век тянул за длинную веревку, привязанную к верхнему концу орудия, а другой

вгонял нижнюю часть плуга в землю и направлял его движение. Такой плуг ос-

тавлял за собой неглубокую борозду.

Прошло много веков, прежде чем древние земледельческие общества на-

учились использовать все возможности мощного крупного рогатого скота,

одомашнивание которого потребовало столько храбрости и усилий. Люди уже

умели запрягать крепких быков, чтобы те оттаскивали с полей большие валуны

или подвигали упавшие деревья, но значительные перемены в сельском хозяй-

стве, вызванные применением физической силы животных, произошли не ра-

нее середины V тысячелтия до н. э. С послушными, обученными животными,

запряженными в плуг, земледельцы не только быстрее, но и качественнее, чем

прежде, вспахивали поля, а кроме того, перекапывали землю для уничтожения

сорняков так, как это невозможно сделать руками.

Первый плуг был совсем простым: одна прочная палка, прикрепленная ве-

ревкой к быку, процарапывала в почве неглубокие борозды для семян. Не

раньше чем в III тысячелетии до н. э. земледельцы Египта и Месопотамии усо-

вершенствовали плуг. Теперь он представлял собой вонзавшуюся в почву тяже-

лую заостренную палку с поперечной перекладиной, подрезавшей снизу пласт

земли (лемех). Плуг был снабжен двумя рукоятками для направления движения

по прямой линии и трубкой с воронкой прямо над лемехом, позволявшей паха-

рю сыпать семена в борозду и сразу же затаптывать их в землю.

Другие способы увеличения сельскохозяйственной продукции были скорее

вынужденными, чем предусмотренными. Год за годом земледельцы выращива-

ли на полях зерно, и, естественно, почвы истощались. Наверное, люди не по-

нимали, почему урожай с каждым годом уменьшается: они не знали, что азот,

фосфаты и калий, необходимые для роста растений, почти исчезали из почвы.

Но, какова бы ни была причина, земледельцы часто оставляли негодные поля и

расчищали земли под новые. Скотину выгоняли на свободные участки с немно-

гочисленными деревьями, чтобы животные общипали как можно больше расте-

ний и заодно удобрили почву своим пометом. Деревья валили каменными то-

порами или же подрубали по кольцу со всех сторон, чтобы остановить древес-

ный сок, и они засыхали. Затем стволы разрубали на небольшие куски и дос-

тавляли в поселение для костров. Жатвенными ножами срезали кустарниковые

растения, а палками-копалками, использовавшимися как рычаги, доставали

корни и сдвигали валуны. Эти работы проводились в сухие жаркие месяцы пе-

ред сезоном дождей, когда сажали зерно. Щепу и ветки, высохшие под горя-

чим солнцем, сжигали, а золой и мертвыми растениями удобряли почву. Когда

урожай будущего года был посажен, на поле опять выпускали скотину — утоп-

тать землю. Засеянные поля тщательно оберегали — после стольких трудов и

забот многих людей нельзя допустить, чтобы всходы затоптали случайно заб-

редшие животные или заглушили сорняки. Хороший урожай следующего года с

лихвой окупал затраченные усилия. Тем временем старые заброшенные поля

отдыхали и, благодаря гниению растений и солям, содержащимся в дождевой

воде, постепенно восстанавливали плодородие почвы. Со временем они вновь

становились пригодными для земледелия.

Пока свободных земель было достаточно для того, чтобы увеличивать пло-

щади полей соответственно росту населения, этот цикл перехода от старых

участков к новым оправдывал себя. Но в областях с непригодными для земле-

делия почвами или плохим орошением, в окруженных горами районах эта сис-

тема (двуполье) имела большие ограничения. Поле должно было простоять под

паром 20—25 лет, прежде чем оно сможет вновь дать хороший урожай. Во

многих поселениях, где ошушалась нехватка земель, к отдыхавшему полю воз-

вращались слишком быстро. Жители таких поселений, пытаясь компенсиро-

106

вать низкие урожаи, увеличивали поголовье домашнего скота, и часто живот-

ных становилось больше, чем могли прокормить пастбиша. Нехватка кормов,

постоянная распашка одних и тех же полей, возможно, засуха, длившаяся не-

сколько сезонов, вели к тому, что некогда плодородные районы стали превра-

щаться в пустыни. Это заставляло жителей покидать свои поселения и отправ-

ляться на поиски новых мест, как некогда делали их предки.

Области земледельческой экономики ширились, и вскоре они появились

западнее, в Европе. Здесь потепление в конце ледникового периода принесло

изобилие для охотников-собирателей и одновременно вызвало ряд сложнос-

тей. Ранее многие участки суши были открытой степью, которую заселяли ста-

да лошадей, оленей и бизонов. Существование гигантского оленя, размах ро-

гов которого достигал 3,5 м, было лишним подтверждением растительного бо-

гатства пастбищ. При отступлении ледников в Европе стали расти леса. Снача-

ла появились такие терпимые к холоду деревья, как сосна и береза, позднее —

теплолюбивые дуб и бук. В лесах охотники уже не могли отыскать целые стада

животных и были вынуждены бесшумно двигаться среди деревьев, стараясь по-

разить отдельного зверя копьем или стрелой. На севере еше оставались немно-

гочисленные группы привычных к морозу охотников,

продолжавших жить по-старому. Они отслеживали

северных оленей на путях их ежегодных миграций,

на лыжах или в санях, которые везли упряжки со-

бак, гонялись по замерзшим равнинам за стадами

лосей. Но, как правило, лучше всего теперь жи-

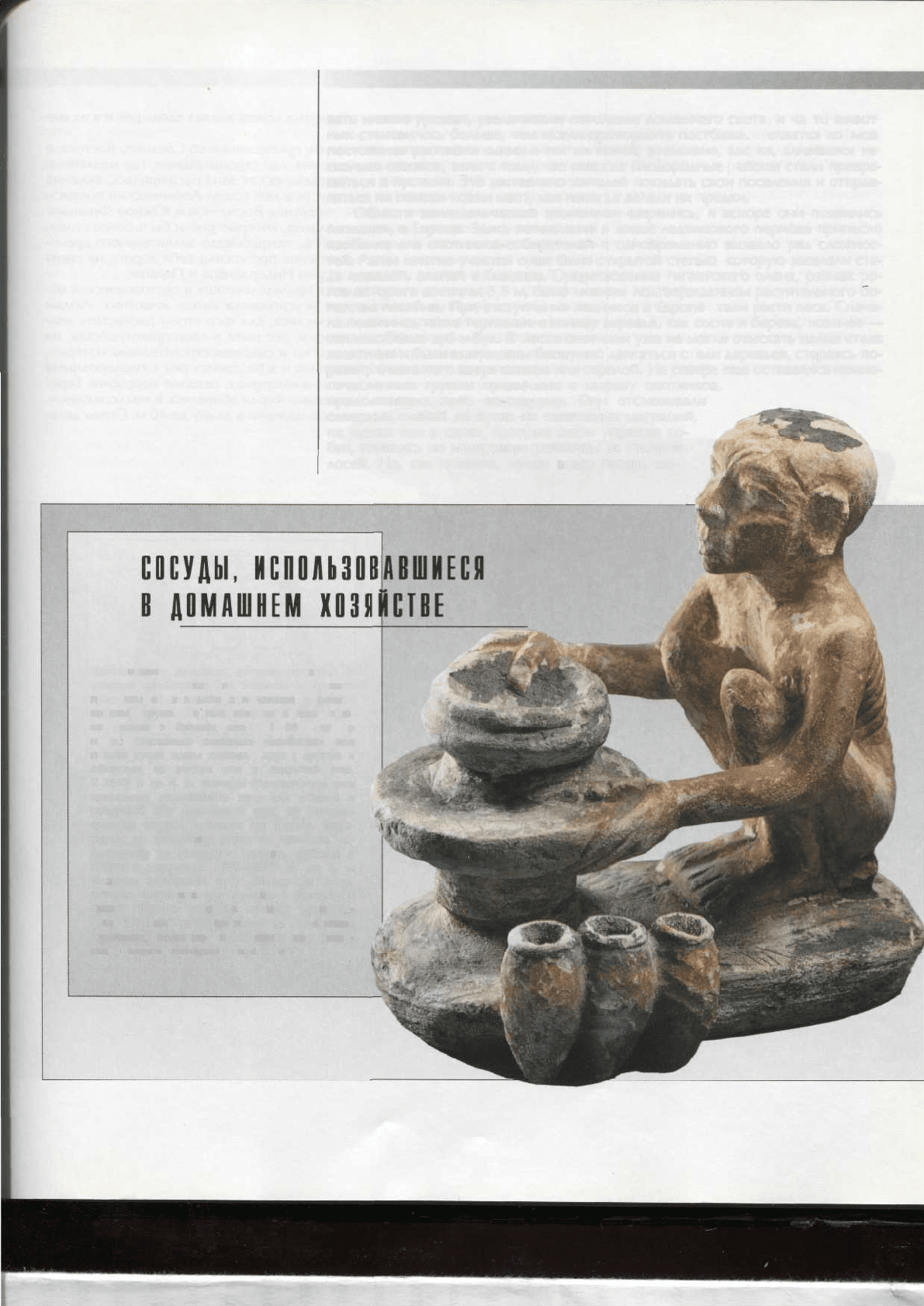

Изготовление глиняных сосулов началось в

оседлых поселениях: эти тяжелые и хрупкие

предметы не находили применения у ранних

кочевых групп. Первые известные нам горш-

ки делали в Японии около 10 500 лет до

и. э.: скатанные глиняные «колбаски» или

просто куски глины слепляли друг с другом и

обжигали на костре или в закрытой яме.

К 3500 г. до н. э. гончары Месопотамии уже

применяли специальную печь для обжига и

каменный или деревянный круг, на котором

врашали сосуды, придавая им форму. Выре-

занная из известняка статуэтка человека, ра-

ботающего за гончарным кругом, найдена в

Египте и датируется 2500—2200 гг. до н. э.

Позднее гончарный круг дополнился осью,

которая позволила ему врашаться быстрее и

таким образом ускорила процесс производ-

ства. Сосуды, изображенные на следующих

страницах, помогают представить ход разви-

тия древнего гончарного искусства.

лось рыбакам, плававшим в своих обтянутых кожей лодках вдоль рек и в их ши-

роких устьях.

Новые сельскохозяйственные навыки, принесенные со Среднего Востока, в

этих лесных землях претерпели изменения, где стремительные, где медленные

и постепенные. К 6500 г. до н. э. земледельческая зона расширилась, включив

в себя Балканы. Примерно 500 лет спустя в нее вошел Апеннинский полуост-

ров, а в следующем тысячелетии — поселения Восточной и Южной Франции.

Выведение новых сортов культурных злаков, которые росли бы в более холод-

ном и влажном климате Северной Европы, потребовало значительного време-

ни, но к IV тысячелетию до н. э. земледелие проложило себе дорогу на север

через Венгрию и появилось на территории Нидерландов и Польши.

Леса были помехой для ширившихся земледельческих и скотоводческих об-

ществ. Они затрудняли передвижение и усложняли выпас животных. Людям

приходилось вырубать огромные участки леса, для того чтобы расчистить зем-

ли для пастбиш. Однако с другой стороны, лес имел и свои преимущества: он

не только предотвращал эрозию почвы, но и снабжал строительным материа-

лом. На расчищенных от леса территориях и в бассейнах рек с плодородными

почвами, формировавшимися на лессах-желтоземах, оседлое население Евро-

пы строило поселения из дерева. Деревяные жерди вбивались в землю и служи-

ли каркасом крытым соломой домам, доходившим в длину до 40 м. Стены дела-

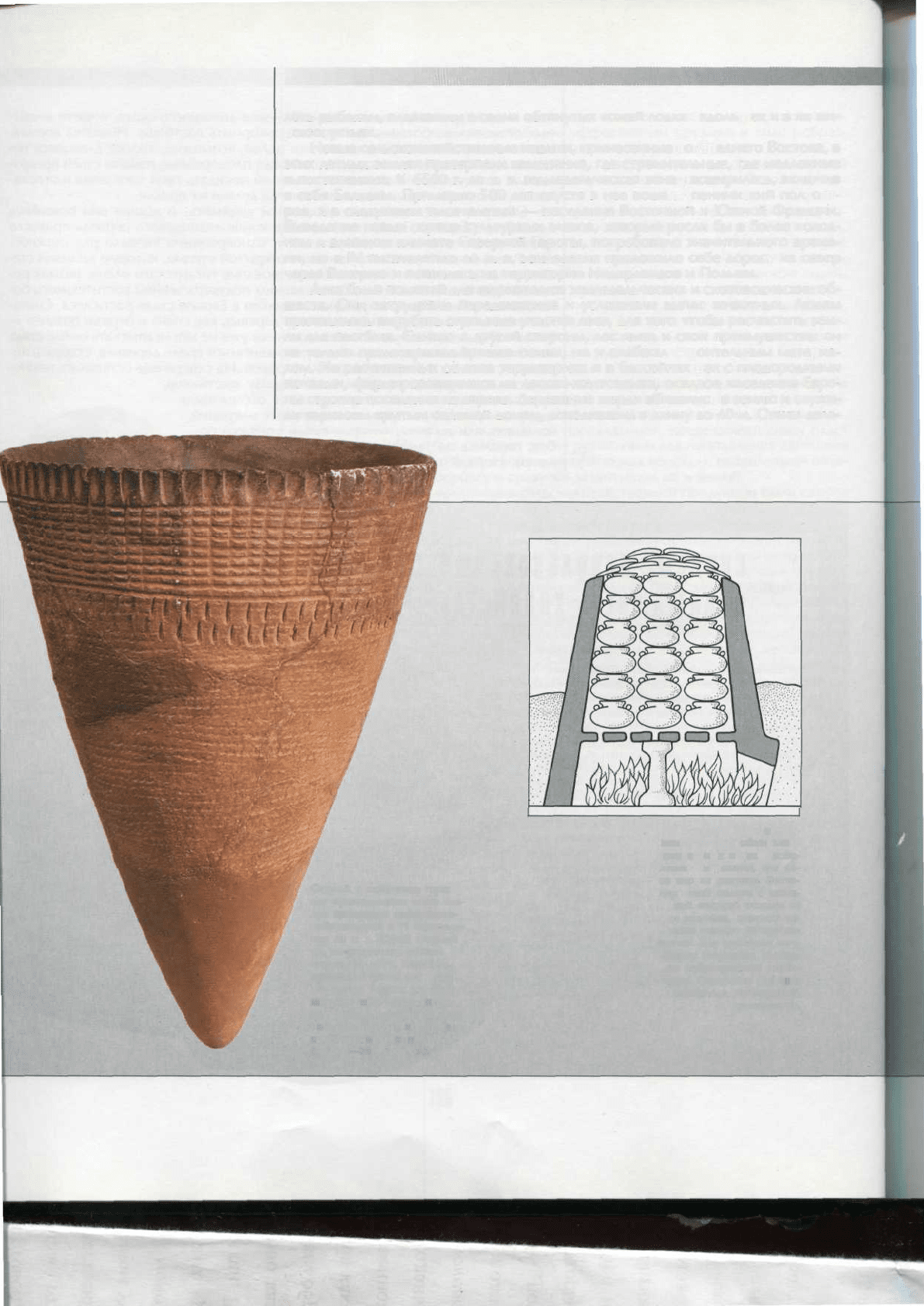

на Ближнем Востоке гли-

няные сосулы обжигали в

специальных печах, распо-

ложив их рялами, как по-

казано на рисунке. Венти-

лируемый поллон с глиня-

ной посудой отделял ее

от пламени, поэтому из-

делия меньше растрески-

вались. Для изоляции печь

сверху закрывали свобод-

но набросанными череп-

ками. Отверстие для тяги

позволяло регулировать

температуру.

Острый у основания горшок

для приготовления пиши сде-

лан японскими охотниками-

собирателями в VI тысячеле-

тии до н. э. Своей формой

он, по-видимому, обязан

звериному рогу, использо-

вавшемуся ранее как чаша

для питья. Горшок украшен

шнуровочным орнаментом,

или узором лзеллон, давшим

название целому историчес-

кому периоду Японии

(10 000—300 до н. э.).

ли из плетней, тонких переплетеных прутьев, покрытых глиняной обмазкой.

Каждое жилише делилось на три части; жилое помешение располагалось посе-

редине, между хлевом для скотины и высоким сараем для хранения зерна. Рвы

и земляные валы зашишали поселения от грабителей, а плетеные заборы обе-

регали урожай от зверей.

Установившийся в Европе климат, способствовавший развитию сельского

хозяйства, имел для земледельцев свои достоинства и недостатки. Частые дож-

ди означали, что, в отличие от Среднего Востока, урожай можно выращивать в

любом месте без искусственного орошения. Но, с другой стороны, в дождли-

вый сезон затоплялись большие участки в долинах рек и низкие прибрежные

территории. Например, Дунай в неудачные годы поднимался на 4 м, оборачи-

вая вспять течение в своем притоке Тисе и затопляя вокруг обработанные зем-

ли на 100 км. Жителей Европы, живших у берегов рек и по временам со стра-

хом наблюдавших увеличение уровня их вод, вряд ли утешило бы знание того,

что где-то в другом месте естественные природные колебания проявляются на-

много сильнее.

В Африке окончание ледникового периода связано с коренными перемена-

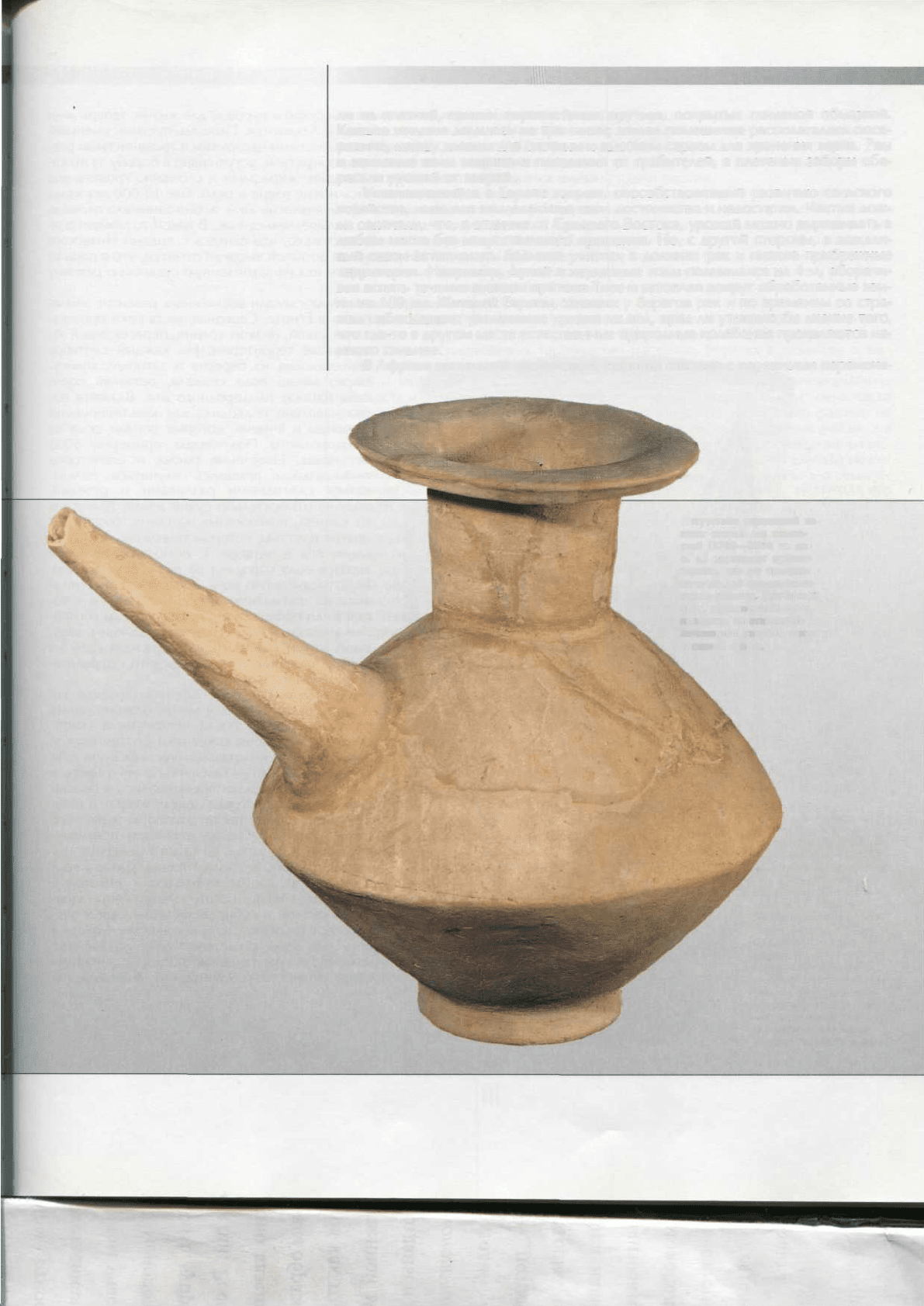

Отсутствие украшений на

этом сосуде для жидко-

стей (3700—2850 гг. до

н. э.) заставляет предпо-

ложить, что он предназ-

начался для ежедневного

использования. Гончарный

круг, дополненный осью,

позволил изготавливать

множество сосудов таких

сложных форм.

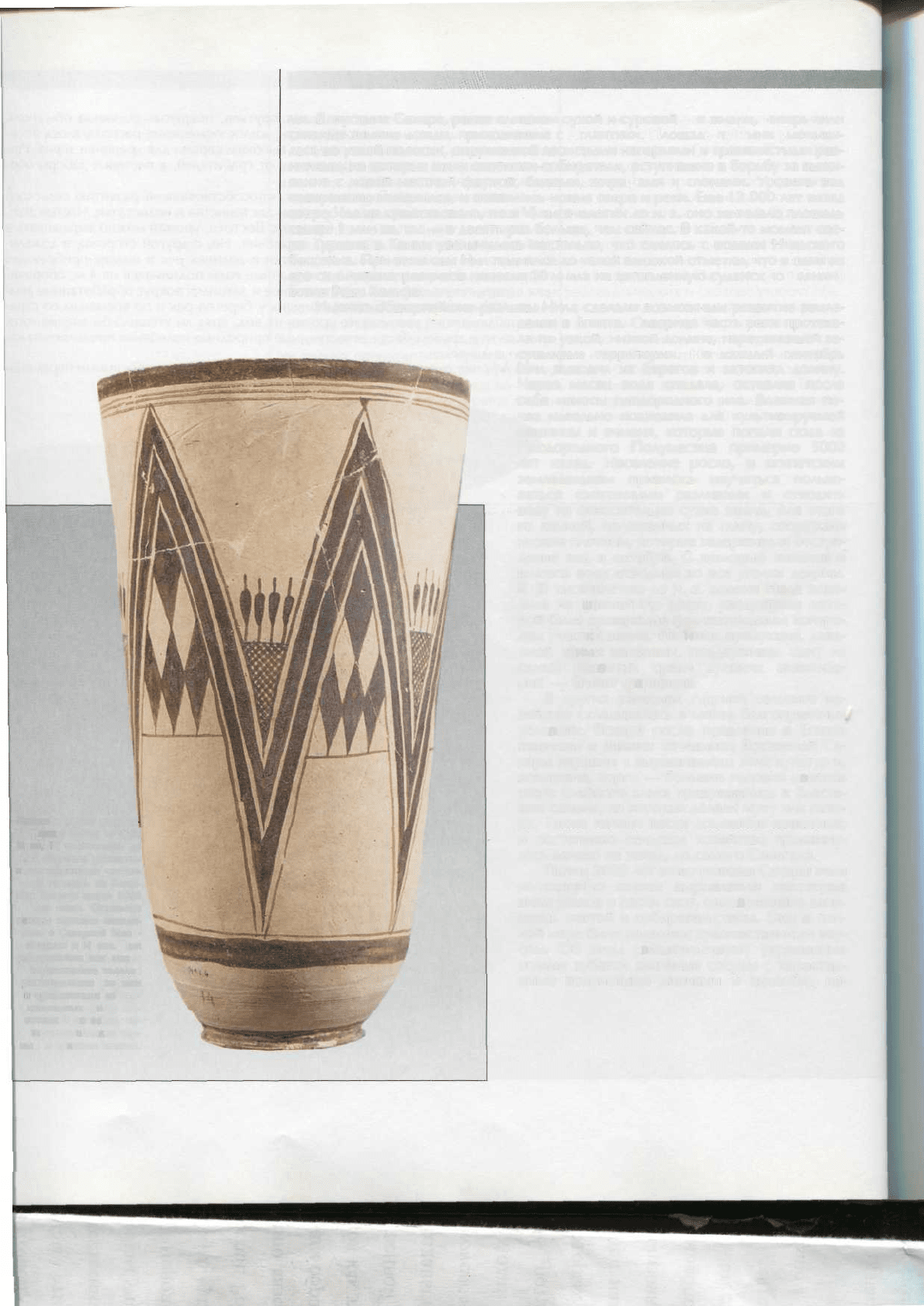

Геометрический узор ук

рашает кубок из Суз)

Иран, IV тысячелетие АО

н. э. Торговля расписан-

ными глиняными сосуда-

ми началась на Ближ-

нем Востоке около 6000

лет назал. Основные

центры торговли находи-

лись в Северной Месо-

потамии и Иране. Там

ремесленники покрывали

керамические изделия

растительными узорами

и орнаментами из сти-

лизованных фигур жи-

вотных и человека, ко-

торые выполняли чер-

ным и красным цветом.

ми. В пустыне Сахаре, ранее слишком сухой и суровой для жизни, теперь лили

сильные зимние дожди, приходившие с Атлантики. Площадь пустыни уменьши-

лась до узкой полоски, окруженной лесистыми нагорьями и травянистыми рав-

нинами, на которых жили охотники-собиратели, вступившие в борьбу за выжи-

вание с новой местной фауной, быками, жирафами и слонами. Уровень вод

совершенно изменился, и появились новые озера и реки. Еще 12 ООО лет назад

озеро Чад не существовало, но в VI тысячелетии до н. э. оно занимало плошадь

свыше 1 млн кв. км — в десять раз больше, чем сейчас. В какой-то момент озе-

ро Туркана в Кении увеличилось настолько, что слилось с водами Нильского

бассейна. При этом сам Нил поднялся до такой высокой отметки, что в один из

его сильнейших разливов нанесло 20 м ила на затопленную суданскую равнину

возле Вали Хальфа.

Именно обширнейшие разливы Нила сделали возможным развитие земле-

делия в Египте. Северная часть реки протека-

ла по узкой, низкой долине, пересекавшей за-

сушливые территории. Но каждый сентябрь

Нил выходил из берегов и затоплял долину.

Через месяи вода спадала, оставляя после

себя наносы плодородного ила. Влажная по-

чва идеально подходила для культивируемой

пшеницы и ячменя, которые попали сюда из

Плодородного Полумесяца примерно 5000

лет назад. Население росло, и египетским

земледельцам пришлось научиться пользо-

ваться ежегодными разливами и отводить

воду на относительно сухие земли. Для этого

из камней, положенных на глину, сооружали

низкие плотины, которые задерживали отступ-

ление вод в октябре. С помошью каналов и

шлюзов воду отводили во все уголки долины.

К III тысячелетию до н. э. долина Нила похо-

дила на шахматную доску, квадратами кото-

рой были орошаемые под тщательным контро-

лем участки земли. Излишек продукции, дава-

емой этими наделами, поддерживал одну из

самых развитых среди древних цивилиза-

ций — Египет фараонов.

В других регионах Африки сельское хо-

зяйство складывалось в менее благоприятных

условиях. Вскоре после появления в Египте

пшеницы и ячменя кочевники Восточной Са-

хары перешли к вырашиванию этих культур и,

возможно, сорго — большие головки цветков

этого хлебного злака превращались в блестя-

щие семена, из которых делали муку или пато-

ку. Также начали пасти домашних животных,

и постепенно сельское хозяйство продвину-

лось далеко на запад, до самого Сенегала.

Почти 2000 лет животноводы Сахары вели

налаженную жизнь: выращивали некоторые

виды злаков и пасли скот, одновременно зани-

маясь охотой и собирательством. Они в пол-

ной мере были наделены художественным вку-

сом. Об этом свидетельствуют украшенные

иглами зубатки глиняные сосуды с характер-

ными волнистыми линиями и ансамбль на-