Маслов А.А. Китай. Укрощение драконов: Духовные поиски и сакральный экстаз

Подождите немного. Документ загружается.

полное отсутствие способности к управлению своими поступками. С лицами, выкрашенными в

белый цвет, на подмостки поднимались исключительно классические злодеи — цвет указывал на

все низменные чувства, которые только можно встретить в человеческой природе. Например,

одного из самых талантливых правителей Китая, которому, однако, традиция приписывает

большую подлость, Цао Цао, изображали белолицым, а вот мужественный обожествленный

полководец Гуань Юй на подмостках, естественно, оказывался краснолицым.

Масочная культура переживает новый взлет в династию Юань (1271-1368) благодаря

установлению отношений с Тибетом, где в ту пору сохранялись многие мистические культуры и

прежде всего — ритуалы путешествия в мир мертвых, связанные с переодеванием и ношением

масок. В принципе ритуальная часть тибетского буддизма содержит в себе ядро очень многих до-

буддийских (бонских) культов, представлявших собой шаманизм с его воспарениями в небеса и

погружениями в царство мертвых. Из Тибета приходит популярный танцевальный ритуал

изгнания духов цянъму, характерно называемый также «прыжки духов» (тяо шэнь), во время

которого участники надевают на голову маски в виде человеческих черепов, защитников

буддийской веры Дхармапалы.

По сути, тибетский буддизм дает толчок к ренессансу многих медиумных и шаманских культов,

которые уже в чистом виде в Китае не практиковались, возрождаются многие масочные культы по

всей территории Китая, в том числе и древние обряды рогатых божеств. Впрочем, в тот момент

это уже было

превращено в популярный народный обряд, утративший свою медиумно-ма-гическую подоплеку.

Тем не менее, все подобные обряды, сохранившиеся и сегодня, тяготеют к древнейшей магической

технике переодевания и надевания маски. Поразительным образом в истории Китая оказались

связаны древнейшие изображения таоте, понятие Неба, духа и правителя ди и масочных обрядов

и танцев, которые, так или иначе, стимулировали человека к выходу за границы обыденного мира

и вступления в мир духов. И здесь проступает еще одна древнейшая функция медиума, одетого в

маску, — посещение мира мертвых.

Загадка китайских драконов

Если спросить у любого человека, какие бы символы Китая он назвал, скорее всего, он вспомнит

дракона, монаду инъ-ян и Конфуция. Именно дракон стал едва ли не самым распространенным

символом Китая. Его изображали на нефритовых пластинах и фарфоровых вазах, рисовали на

дверях домов, татуировали на теле, вышивали золотом на халатах китайских императоров,

изображения дракона можно встретить на плафонах императорского дворца Гугун в Пекине.

Исток такой популярности драконов в Китае до сих мор малоисследован, хотя, казалось бы, столь

распространенный символ, связанный прежде всего с императорской властью, не мог не привлечь

внимания исследователей. Корни представлений о драконе как об одном из центральных символов

Китая и мощи правителя загадочны, равно как и многое другое в символике ранней сакральной

культуре Китая. По одному из предположений, высказанному известным синологом X. Крилом,

лун имел какое-то отношение к правящему клану периода Шан, он же указывал на существование

преданий о некой «женщине-драконе», однако никаких подробностей об этом культе до нас не до-

шло.

49

Частично предположение о том, что дракон каким-то образом соотносится с племенным

духом-защитником, подтверждает следующий факт. В период Чжоу, в эпоху государственной

раздробленности и непрекращающихся войн между царствами существовало царство Сун,

которое, как считалось, управлялось прямыми потомками шанской аристократии. При этом в ряде

текстов, например в хрониках «Цзочжуань», сообщалось, что на небе существует созвездие Лун (т.

е. Драконов), которое соотносится с правителями царства Сун, и таким образом прослеживается

возможная связь между потомками Шан и духом-покровителем драконом.

Поскольку изображения стилизованных драконов (иногда в виде змей) в древности были

распространены практически повсеместно, стало принято считать, что дракон являлся не чем

иным, как тотемом племени — жителей первого китайского протогосударства.

50

Частично это

подтверждается преданием о

195

том, что один из великих предков Шунь принадлежал к роду «Обуздывающих драконов», в то время

как, например Желтый правитель — Хуан-ди принадлежал к роду «Владеющих медведем».

51

Тезис о

драконе-тотеме, хотя и кажется на первый взгляд очевидным благодаря часто встречающимся изобра-

жениям этого существа, еще никому не удалось в полной мере доказать.

Дракона рассматривали не только как тотем, но и как персонифицированные силы природы или

стихии, например дождя, разливов рек, в его образе представлялись боги грома, боги гор, деревьев.

52

Культ драконов связывали с культом змей и находили в этом безусловные параллели с культами

пресмыкающихся практически по всему миру.

Тем не менее, все это, даже вместе взятое, не объясняет столь большой важности дракона именно для

китайской культуры. Следует учитывать, что символика дракона сохранялась в Китае на протяжении

практически трех тысячелетий, причем если в других странах мира культ змей никогда не являлся

частью императорского культа в течение многих столетий, то изображения драконов в Поднебесной

остались популярны вплоть до наших дней.

То, что мы привыкли переводить как «дракон», по-китайски звучит лун. К V-VII вв. складывается целая

иконография драконов: свернувшийся (сконцентрировавший свою силу), взметающийся ввысь из воды

(символ яростной силы правителя), переплетенные драконы, дракон, играющий с жемчужиной (символ

солнца) и т. д. Классическим стало представление о драконе как о Илл. 76 существе с чешуйчатым

телом змеи, головой тигра, с четырьмя ногами и небольшими рожками на голове. Хотя долгое время

облик его не был окончательно сформированным. Например, по крайней мере уже к I в. существовали

представления о лун как о существах с телом змеи и головой лошади.

53

Для нас же в данном контексте

больший интерес представляют ранние изображения лун до его канонизации.

Чтобы дать ответ на загадку истоков «драконьего культа» в Китае, прежде всего обратим внимание на

то, что еще никому не удалось показать, что древнее существо лун и современные изображения дракона

с рогами на голове, змеиным телом и небольшими ногами — одно и то же существо. Более того,

очевидно, что в древности лун как раз таким существом и не являлся. Не был он связан

непосредственно и с культом змей, в котором, исходя лишь из гомологической схожести в поздних

описаниях, нередко видят исток собственно культа драконов.

Илл. 72 Вероятно, исследователей нередко вводит в заблуждение ассоциация ар-

хаического существа лун с «классическими» изображениями драконов, которые распространились в II-

V вв., — с крыльями, рогами на голове, чешуйчатым телом. Нет сомнений, что «классические»

драконы действительно стали своеобразным символом власти, могущества, ассоциировались с

природными

196

Илл. 72. Глиняный неолитический сосуд с изображением хвостатого существа с четырьмя лапами или

плавниками. Возможно, так изображался дух предка Юй. Неолитическая культура Мацзяяо, провинция

Ганьсу

стихиями и скорее использовались уже как орнаментальные изображения, нежели обладали

глубоким магическим смыслом. Совсем иная ситуация с теми древними существами, которые

действительно именовались лун, но изображения которых были весьма далеки от пустой

символики. Не были они и плодом мифологического сознания, равно как и неким абстрактным

тотемом. Существо лун, как мы постараемся показать, обладало двумя ипостасями: во-первых, лун

был перевозчиком в царство мертвых и одновременно хранителем его душ, а во-вторых, вероятно,

именно так именовались сами служители культа мертвых, обладавшие властью над

потусторонним миром и сопровождавшие душу умершего человека. Поскольку в древности

шаман-медиум и те духи, которых он представляет, понимались как единое существо, то эти две

стороны лун оказывались слиты воедино. И на изображениях мы видим не столько

мифологическое чудовище, сколько шамана в ритуальном облачении.

Любой человек, обладавший способностью общаться с потусторонним миром и сопровождать

душу человека в загробное царство, мог именоваться лун, что, разумеется, в этом контексте не

имело непосредственного отношения к дракону. Скорее, речь шла о промежуточном существе,

разъединявшем и одновременно опосредовавшем два мира. Так, древнейшие произведения «Канон

гор и морей» («Шаньхай цзин») и «Канон преданий» («Шу цзин») рассказывают о неких Куйлуне

(обычно переводится как «Безобразный дракон») и Инлуне («Откликающийся дракон»), которые

очевидным образом представляли собой то ли обобщенные образы шаманов, то ли образы

антропоморфных божеств.

Весьма характерно, что многие лун персонифицированы и выполняют функции шаманов.

Существа лун, так же как и шаманы, управляют стихиями, и это наглядно иллюстрируют сами

названия или традиционные функции таких лун. Например, Инлун («Откликающийся лун»)

управлял дождями, Куй-лун («Безобразный лун») — громами, Гоулун («Кривой лун») мог принести

добрые плоды земли и т. д. Чжулун («Лг/н-светильник») регулировал смену света и тьмы. В

случае засухи всем племенем взывали к «Откликающемуся лун» — Инлуну, который и выпускал

дождь наружу.

54

Регулирование сил природы, с одной стороны, является центральной жреческой

функцией шамана или лидера племени, с другой стороны, по-настоящему властвуют над стихиями

природы лишь духи. И здесь происходит абсолютное слияние заклинателя и заклинаемого,

шамана и духа, просящего и стихии, к которой обращаются. Лун оказывается амбивалентным

человеко-духом или человеко-стихией. И вряд ли здесь можно вести речь об абстрактном

«воплощении» стихии природы в неком символе дракона, поскольку абстрактная символика

вообще невозможна для китайского сознания. Она лишь представляется нам абстрактной, по-

скольку с расстояния в тысячи лет мы не всегда способны понять ее скрытый смысл и ту

реальность, которая стояла за этими символами. Все эти многочис-

98

ЗАГАДКА КИТАЙСКИХ ДРАКОНС

ленные драконы — «повелители» дождей и грома, равно как и другие духи стихий, типа Лэйгуна

— божества грома, являлись именно теми, кто в реальности выполнял обряд заклинания этих

стихий, то есть племенными шаманами.

Так, про некого Куя или, в других случаях, Куйлуня, частого героя «Канона преданий», в

литературе рассказывают, что он представал в виде одноногого дракона. Одноногого дракона, учи-

тывая структуру тела этого существа, представить достаточно сложно, и думается, здесь все же

вкралась ошибка перевода и осмысления самого образа существа лун. Очевидно, что древние

рассказывали не об абстрактном «одноногом драконе», а о заклинателе и шамане (т. е. лун) Куе,

который действительно мог быть одноногим. Он якобы был одним из сподвижников древнего

правителя Шуня. Как рассказывает «Канон преданий», Правитель рек поручил Куйлуню важное

дело: «урегулировать музыку и научить музыке старших братьев», то есть старейшин родов.

Первоначально это предложили известному герою Бои, знаменитому лучнику. Но тот отказался в

пользу Куйлуня сочтя, что тот более искушен в музыке.

Здесь следует уточнить, о какой музыке идет речь. Разумеется, Бои и Куйлуню поручили не

просто обучить исполнению музыки, но продемонстрировать суть шаманского камлания, сопро-

вождаемого музыкой и танцами. И здесь становится понятен ответ Куя: «Хорошо же, я буду

ударять камень о камень то слабо, то сильно, и поведу зверей танцевать». Под «зверями» здесь

подразумеваются, очевидно, не животные, а заклинатели, одетые в звериные шкуры, обычно с

рогами на голове и нередко с привязанными хвостами. Таким образом, один из высших шаманов

Куй решает показать перед правителем шаманский танец в шкурах животных, используя так

называемые «музыкальные камни» как ксилофон. И тогда Правитель рек обращается к Кую,

взывая к нему «лг/н»: «О, лун\ [Благодаря твоим заклинаниям] я сумею искоренить ложь,

прекратить вредные поступки и даже устрашу духов своих предков»

55

. Вспомним, что, когда на

трон восходил один из полулеген-

Илл. 73. Трансформация иероглифа «лг/н» — «Эракои». Очевидно, что первоначально л, представлял собой

какую-то птицу с длинным хвостом и четырьмя нога.

и не имел выраженного змеевидного те

дарных правителей Шунь, в его честь также устраивались пляски животных.

Попутно отметим одну особенность: история об «одноногом Куйлуне», равно как и о многих

других «драконах», традиционно именуется преданием или даже мифом. Однако, как несложно

заметить, если ввести в наши размышления такие категории, как шаманская пляска, удары в

музыкальные камни, что было широко распространено вплоть до эпохи Чжоу, переодевания в

животных, то сам миф исчезает, давая место вполне реалистичному описанию деяний древнего

заклинателя — лун.

Сохранилось немало преданий о том, как некие существа лун были проводниками людей в

небесных странствиях. Скорее всего, лун были проводниками шаманов (в основном, шаманок-г/,

поскольку женские служительницы культа были шире распространены) в мире духов, либо сами и

были шаманами, и это представление о лг/н-проводниках, возникшее в южном царстве Чу, затем

вошло в основной корпус китайской культуры.

Таким образом, лун являлся проводником и «мостом» в царство духов и мертвых, благодаря

которому шаманы и медиумы могли связывать два мира. Эта «связующая», опосредующая роль,

которая когда-то лежала на медиумах, позже воплотилась в образе священного китайского

императора, который и являлся основным посредником между Небом и Землей и символом

которого был дракон.

Изображения драконов и змей, нередко переплетенных, встречается в орнаменте могильных плит.

Здесь лун —не столько хранитель самой могилы, сколько существо, которое мистическим образом

соединяет физическое тело, что погребено в ней, с той душой, которую лун перевез в иной мир.

Перевозчики в царство мертвых

Связь существа лун с загробным царством несомненна и проступает практически в каждой теме

древнекитайской традиции, так или иначе связанной с драконами. Например, в эпоху Чжоу был

широко распространен обряд экзор-сизма, именуемый «Большое изгнание», в котором одну из

основных ролей играли лун. Они помогали обуздывать духов и проводили души умерших людей в

мир предков. Изображение этого образа можно встретить, в частности, на погребальных рельефах

эпохи Хань (II в. до н.э. — II в. н.э.).

Категория медумов-лг/к постепенно исчезает из ритуальной жизни общества, сами же существа

лун становятся частью орнаментальной традиции, символом власти и способности управлять

миром духов. Иными словами, сам

Илл. 74. Перед каждым даосским храмом можно купить курильные палочки и специальные бумажки

желтого цвета, на которых пишется пожелание в загробный мир. Потом они сжигаются в курильнице

перед храмом

201

образ дракона сохраняет качества, некогда приписываемые медиумам, хотя уже непосредственно с

медиумами не соотносится. Некоторые летописи даже упоминают о причинах исчезновении лун.

Например, в хронике «Цзочжуань» («Хроники Цзо», V-III вв. до н.э.), которые представляют

собой комментарии на летопись «Чуньцю» («Хроники Весен и Осеней») и первое большое

произведении китайской наративной литературы, передается история о том, как правитель царства

спрашивает у своего советника, куда же исчезли все драконы-лун. Тот отвечает, что некогда

существовало особое искусство «кормить лун» или «давать пищу лун». Благодаря этому роды лун

размножались, процветали и защищали тех, кто их кормил. Однако постепенно эти роды вымерли,

искусство кормления лун навсегда утрачено, и больше некому заботиться о них.

56

Вряд ли стоит воспринимать этот рассказ лишь как сказание об исчезновении неких

мифологических драконов — речь идет о вполне конкретной категории священнослужителей

периода Шан-Инь и начала Чжоу. В самом термине «кормление лун» проступают отголоски

ритуального кормления медиума-лг/н. Вымирание родов или поколений лун также говорит нам о

том, что речь идет все же не о мифологических животных, а либо о самих медиумах, либо о тех,

кто находился под покровительством их могущества, в частности о роде Шуня.

Образ существа лун, постепенно превратившегося в дракона, менялся на протяжении многих

столетий.

57

Скорее всего, собственно представление о лун как о «драконе» сложилось под

воздействием рассказов и историй о правите-лях-нагах, принесенные из Индии в Китай в период

проникновения сюда буддизма, и по-настоящему лг/н-дракон появляется в китайской мифологии

лишь в раннее средневековье.

58

Это значит, что знаменитый китайский дракон, как мы видим и

понимаем его сейчас, и весь тот яркий изобразительный комплекс, который с ним связан, не был

чисто китайским явлением. Но существовали ли представления о лун до индийских привнесений?

Очевидно, что «дракона» как хвостатого существа с ногами и рептилиеоб-разным телом до III в.

до н.э. не было, однако существовали предания и весьма развитые представления о неком водном

существе или духе, которое и именовалось лун.

Собственно, весь ритуально-сакральный и изобразительный комплекс лун сложился в Китае к III в.

до н.э., т. е. к самому концу эпохи Чжоу, хотя упоминания о мистической силе дракона

встречались и в значительно более ранних текстах, например в «Каноне песнопений»

(«Шицзине»). Несомненно, лун был одним из священных созданий, одним из духов. Древний

трактат «Гоюй» («Нравы царств») говорит о лун как о «чудесном создании, что живет в водах»

59

.

Встречаем мы упоминания о лун и в других ранних китайских текстах, например в «Шицзине»,

трактате даосского характера «Хуайнань-цзы» («Мудрец Хуайнань», II в. до н.э.) и многих других.

Все эти упоминания о чудесном лун

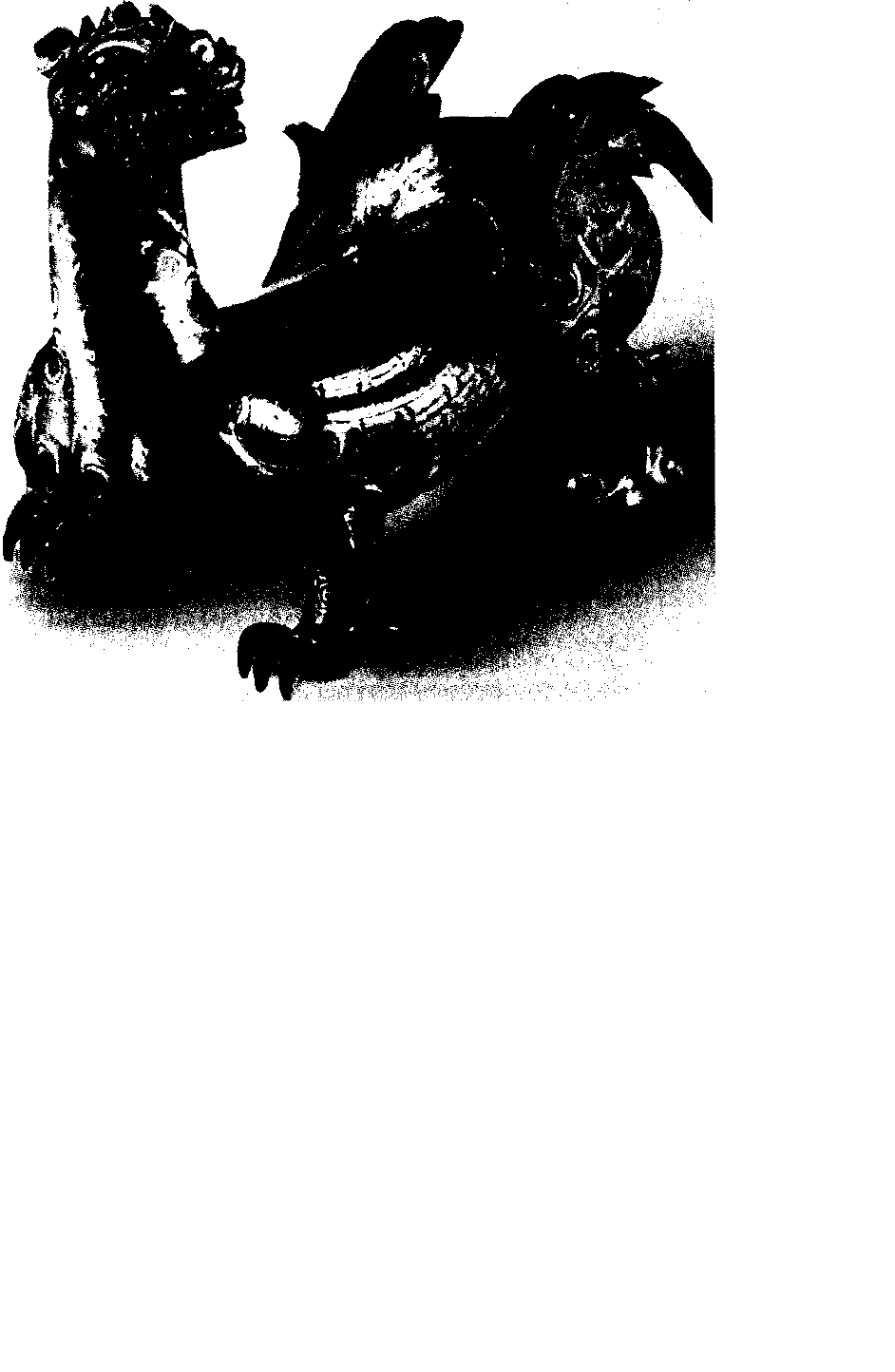

Илл. 75. Одно из самых ранних изображений существа лун с двум, крыльями, когтистыми лапами и головой

тигра. IV-III вв. до н.с

Погребение Пиншань, провинция Хэбэ\

появились значительно раньше того, как индийско-буддийское влияние стало реально ощутимым

в представлениях китайцев.

• Не случайно иероглиф «гун» — «поклоняться», «возносить молитву» — на древних надписях

изображался в виде рук, молитвенно воздетых к дракону в небесах.

00

В средние века молитва

собственно драконам никогда не возносилась; таким образом, речь могла идти о неком сакральном

едином духе-лг/w, воплощенном в медиуме в момент выполнения ритуала или в правителе.

Очевидна и связь лун с таоте как по магическим функциям единого духа-шамана, так и по

происхождению. Классический вид китайского дракона, как писалось выше, весьма характерен —

обычно это существо, обладающее змеиным чешуйчатым туловищем на коротких ногах с

небольшими рожками, огромной вытянутой мордой, большими глазами и острыми зубами. И в

этом описании мы без труда опознаем характерные черты таоте.

Скорее всего, лун явился дальнейшей трансформацией таоте — и как изобразительного элемента,

и как медиума, впустившего в себя некий дух. Несложно заменить, что таоте уже содержит все те

черты, которые затем встречаются в драконах, — достаточно вспомнить его изображения в виде

стран-Илл. 75 ной рептилии. Скорее всего, лун и является одной из трансформаций таоте и

рогатой змеи, и именно поэтому ему как восприемнику духовной мощи таоте и приписывалось

так много сакральных свойств.

Тайное знание змеи

Илл. 81 Основное, что объединяет все эти странные создания — таоте, лун, гуй, — их

рептилиеобразный облик, тяготеющий к змее или крокодилу. В китайском фольклоре до сих пор

считаются мистическими существами мифологические производные от рептилий: черепахи, змеи,

ящерицы, игуаны. Помимо того, что все это связано с водной стихией и «гидравлическим»

характером ранней китайской цивилизации, с ирригацией и совместным строительством дамб,

существует еще одна важная черта. Она заключается в том, что, по поверьям, змея объединяет две

важнейших стихии — землю и воду, будучи способна жить как в воде, так и на суше.

Нередко змея присутствует как основной элемент в архаической эротике, что связано прежде

всего с ее фаллическим видом, с другой стороны — с аллюзиями змеи, заползающей в узкую и

темную нору. В современных китайских поверьях многие компоненты змеи, например ее сердце

или печень, резко повышают мужскую силу и входят в состав многих лекарственных средств. И

все

204

Илл. 76. Классическое изображение дракона, спускающегося с облаков. XIV в.

же сколь бы странным это ни показалось, змея не столько символ сексуальной силы, сколько знак

абсолютного воплощения сексуальности, поскольку в ряде представлений сочетает в себе и

женское, и мужское начала одновременно. Она же в мифологии практически всего мира связана с

переправой в царство мертвых. Египетская «Книга мертвых» пестрит упоминаниями о змеях —

стражах царства мертвых. В греческой мифологии Ехидна рождает змею Гидру именно на берегу

реки Леты, границы между миром живых и царством мертвых.

Это же и символ сакральной силы, нередко связанной с мужской потенцией. Например, Дионис

имел венок в виде змей как символ своей священной силы, Моисей носил жезл, увитый змеями. И

все же в начале стояла не змея как животное, но, скорее, дух Абсолютного Предка имел в одном из

своих воплощений некое подобие змеи. Представления об андрогинности «истинных людей» или

ранних людей вообще характерны для ранних культур, а в более позднем виде такие

представления можно встретить и у Платона.

Символика змеи проступает и в китайских представлениях о Нюйва, одной из прародительниц

человеческого рода на земле. Нюйва и ее брат Фуси нередко изображались с человеческими

туловищами и змеиными хвостами. В некоторых других случаях Нюйва рисуется с человеческой

головой, телом змеи и рыбьим хвостом. Переплетенные хвосты этих существ на ряде картин

говорят о том странном союзе, в который вступили брат и сестра, чтобы породить род людской.

По одному из преданий, Нюйва и Фуси, брат и сестра, жили на горной вершине Куньлунь, других

же людей в мире в ту пору не существовало. С одной стороны, они желали породить людей, с

другой — не желали нарушать запрет инцеста. Поэтому они решили дождаться какого-нибудь

небесного знамения, которое вскоре пришло: по одним версиям, два облачка дыма слились в небе

в одно, по другим — они пустили с горы два мельничных жернова, и в конце склона больший

жернов накрыл меньший. В любом случае, «небесное разрешение» было получено, и они вступили

в брак. В момент соития Фуси решил, что было бы правильным закрыть лицо своей жены-сестры

платком (здесь присутствует мифологический элемент «сокрытия героя»); с той поры, по

преданиям, многие женщины в момент совокупления закрывают свои лица.

61

Мотив стыда за инцест — безусловно, более поздний, чем вся легенда, принадлежащая китайской

архаике. Здесь примечательно другое: в образе Нюйва сводится воедино сразу несколько черт,

которые раньше были присущи тао-те, дракону-лг/н и духам гуй, а также странным

изображениям рыбы на мисках из Баньпо. Нюйва, с одной стороны, является человеком (или

божеством с ярко выраженными антропоморфными признаками), но, с другой стороны, имеет

черты рыбы и змеи. Примечательно, что на одном из изображений Фуси и Нюйва, относящихся к

эпохе Хань, вокруг них изображены более мелкие духи (по некоторым предположениям —

женские божества) со змеиными хво-

Илл. 80. Каменный гроб с изображением врат в загробный мир

и четырех слуг. Династия Хань

стами, в точности повторяющие изображения на боковых стенках бронзовых сосудов эпохи Шан.

Но не только Фуси и Нюйва представлялись существами с лицом человека и телом змеи. Один из

первоправителей Китая, считающийся родоначальником китайской нации, «Желтый император»

Хуан-ди также нередко изображался со змеиным туловищем. Речь идет, скорее всего, о

«незавершенном превращении», широко известном в этнографии первобытных народов. Неза-

вершенная трансформация была характерна для культуры древнего Египта (например, Гор, Тот),

Месопотамии, ее отголоски мы встречаем и в доантич-ной Греции, в то время как античные боги,

например Зевс, Гера, уже проходили полный цикл трансформации, превращаясь из людей в

зверей. Даже

209

современная тибетская культура, зафиксировавшаяся на очень раннем этапе своего развития,

наполнена полулюдьми-полуживотными. Нередок и образ змея, в Китае тот же Хуан-ди — змей —

понимался в даосской культуре как проводник из тьмы норы на свет. Однако именно в Китае и

Фуси, и Нюйва, и Хуан-ди считались не богами и не полубогами, а людьми, первопредками

китайского народа.

Как видно, лун, название которое принято переводить как «дракон», представлял собой не какое-то

мифологическое существо или лишь символ правителя (эти свойства он приобрел значительно

позже), но, прежде всего, причудливое воплощение Великого предка без имени и без

антропоморфного облика, совокупного знака всепорождающей силы. Предок-лг/н действительно

нередко выступал как абсолютный символ мужской осеменяющей силы — позже это проявится и

в облике императора, который «осеменяет» нацию своей благода-тью-дэ.

В более поздних народных преданиях драконы осеменяли людей значительно более

непосредственным образом. По одному из преданий, как-то два существа лун появились в

императорских покоях и в немалой степени беспокоили их обитателей. Было неясно, добрый ли

это знак или недобрый. В конце концов, после гадания на панцирях черепах было решено, чтобы

придворный чиновник попросил драконов оставить свою слюну, которая, как считалось, обладала

не меньшей магической силой, чем семя. После чего драконы исчезли, а драгоценная слюна была

бережно собрана и запечатана в небольшую шкатулку. Много лет спустя, когда на троне

воцарилась уже другая династия, по неосторожности шкатулку открыли, слюна разлетелась

повсюду, и никто не мог ее собрать. А все женщины гарема под действием какой-то загадочной

силы внезапно скинули свои одежды и громко закричали. В тот же момент слюна превратилась в

черную черепаху, которая вползла в покои и сумела совокупиться с семилетней девочкой из

гарема. И через некоторое время в результате этого зачатия родилась красавица Бао-цзы.

62

Примечательно, что лун, хотя и имели угрожающий облик, не только не вредили женщинам, но

даже приносили им детей, чаще всего — либо девушек-красавиц, либо великих героев древности,

а в Китае про мудрецов даже говорили: «Он рожден от дракона».

Этот мотив проступает в предании о неком пруде, где жили лун. Как-то раз одна из девушек, что

жила в деревне неподалеку, напилась из пруда, и тотчас возникло облачко, которое обхватило ее

со всех сторон, а затем появился дракон, который совокупился с нею. Девушка никому не

решалась рассказать об этом случае, но вскоре ее дыхание стало холодным (мотив трансформации

живого существа в представителя мира мертвых), а люди стали сторониться ее. Вскоре она родила

дракона, в жилах которого текла не кровь, но лишь

Илл. 81. Бронзовая шкатулка в форме причудливого сочетания рогатой змеи, крокодила и дракона. Прибл.

XII в.

вода. Как только дракон начал появляться на свет, девушку вновь окутал легкий туман, который и

унес с собой необычное существо. После этого мать дракона жила абсолютно нормальной и ничем

не примечательной жизнью. Лишь когда она умерла, из озера появился дракон-лун и унес ее тело с

собой в воду.

63

Подобных историй о женщинах, рождающих драконов, встречается немало в

китайском фольклоре. И все же было бы напрасным считать это лишь плодом фантазии. Думается,

что лун здесь выступает как отголосок все того же совокупного образа предка, а рождение лун —

это рождение мудреца и героя, а не некого существа с крыльями и телом змеи. Примечательна и

трансформация, которая происходит с девушками в момент зачатия, — одни «холодеют как

мертвые», другие становятся «необычны обликом», потом же, после рождения дракона или

ребенка от дракона, все возвращается на свои места. По сути, это передает символику все той же

древнейшей практики медиумов — впадение в транс, ритуальное умирание, а затем воскрешение в

обновленном облике.

Люди, родившиеся от птиц

Другим типом духов, с которыми связывали свою жизнь древние китайцы, были некие птицы или

птицеобразные существа. Как мы уже отмечали, их зоологически-видовую принадлежность

определить сложно, да и практически невозможно, учитывая, что речь все же идет не о реальных

птицах, а о духах,

211

приобретающих вид птицы в определенный момент времени, например в момент перевозки души

умершего человека в мир мертвых. На изображениях пти-Илл. 82 цы частично напоминают сову,

частично — ворону или ласточку, но говорить о точном соответствии этих изображений реальным