Попечителев Е.П. Кореневский Н.А. Электрофизиологическая и фотометрическая медицинская техника: Теория и проектирование

Подождите немного. Документ загружается.

f„<ln[l/(l-a)]/(2Ttt

BX

,

max

),

где a — спад плоской вершины прямоугольного импульса на выходе

ФПУ в относительных единицах;

T

BXt1T

,ax

— максимальная длительность

импульса.

Полоса частот для импульсных ФПУ может оказаться очень широ-

кой, что приводит к необходимости включения сложной противошумо-

вой коррекции сигнала за счет включения дополнительных блоков опти-

мальной фильтрации [39].

Глава 8

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

УСТРОЙСТВ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

8.1. УСТРОЙСТВА ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ

ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ

С помощью электрофизиологической и фотометрической техники

удается получить разнообразную диагностическую информацию о состо-

янии органов, систем и организма в целом. К настоящему времени накоп-

лен большой клинический опыт, позволяющий с высокой точностью со-

поставлять некоторые патологические состояния организма с определен-

ными характеристиками процессов, исследуемых этими методами. Для

некоторых медицинских специальностей (например, врачей-кардиоло-

гов, специалистов по нейрофизиологии, спортивной медицине и др.) та-

кое сопоставление, называемое расшифровкой записей процессов, явля-

ется сутью профессиональной деятельности. По данным обследований

легко судить о текущем состоянии организма, в изменениях характери-

стик процессов отражаются реакции организма на различные значимые

воздействия, вызывающие его переход из одного физиологического со-

стояния в другое (в том числе и на лечебные воздействия). По ним можно

судить о поведении организма в экстремальных условиях, эффективно

прослеживать динамику изменения состояний, прогнозировать появле-

ние функциональных и патологических расстройств и т. п. Однако вы-

полнение всех перечисленных задач возможно только по результатам об-

работки электрических сигналов, получаемых на выходе соответствую-

щих измерительных преобразователей.

Процесс обработки сигналов имеет многоступенчатый характер и за-

ключается в последовательном выделении характерных признаков, по

которым составляется описание множества состояний организма

с

точно-

стью до ошибок диагностики соответствующего множества состояний.

Часто обработка сигналов ограничивается получением количественного

выражения некоторых признаков — медицинских показателей и форми-

рованием из них так называемого симптомокомплекса, позволяющего

199

пользователю выносить какие-то суждения о состоянии организма. В

других случаях эта обработка может быть достаточно продолжительной

и связанной с исследованием изменений медико-биологических показа-

телей за некоторый промежуток времени или по некоторой выборке па-

циентов. Возможны

и

другие задачи по обработке

сигналов. С

увеличени-

ем объема входной информации, когда обработка данных врачом или фи-

зиологом становится затруднительной или невозможной, появляется не-

обходимость в автоматизации процесса измерения и анализа экспери-

ментальных данных.

Таким образом, устройства обработки сигналов можно разбить на два

класса.

В первый класс включаются устройства обработки сигналов в реаль-

ном масштабе времени с подключением биообъекта непосредственно к

линиям связи с аппаратурой обработки. Они часто являются составной

частью технических средств специализированной электронной медицин-

ской аппаратуры широкого назначения, применяются при обработке дан-

ных непосредственно в условиях эксперимента, при наблюдении за со-

стоянием человека в экстремальных условиях и за состоянием тяжелобо-

льных.

Другой класс технических средств — это, как правило, сложные вы-

числительные комплексы, сопрягаемые с системами сбора информации.

Такие системы анализа данных работают не в реальном масштабе време-

ни с вводом информации на обработку с запоминающих устройств, кото-

рые используются при проведении исследований. С их помощью удается

выявлять патологические или специфические изменения в исследуемых

процессах и формировать медицинские базы данных, проводить массо-

вые обследования населения, решать задачи профотбора и т. п. Алгорит-

мы обработки сигналов в таких системах более сложные, обеспечивают

более полный анализ информации, но требуют большего времени для

расчетов, что не позволяет использовать их

для

обработки информации в

реальном масштабе. Основные проблемы разработки такой техники свя-

заны с проектированием программных продуктов — пакетов прикладных

программ, обеспечивающих достаточную производительность обработ-

ки экспериментальных данных.

Проблема разработки специальных алгоритмов анализа электриче-

ских сигналов и соответствующего программного обеспечения является

острой и для устройств первого типа, особенно при использовании в их

структуре микропроцессорных наборов, контроллеров или мини- и мик-

роЭВМ. Однако требования к этому обеспечению и методы его разработ-

ки иные, чем для устройств второго класса.

200

Целесообразно разделить устройства первого класса на два вида —

устройства первичной обработки сигналов (УПО) и устройства вторич-

ной обработки (УВО).

Устройства первичной обработки могут решать следующие основные

задачи:

— предварительная обработка сигналов, связанная с усилением, фи-

льтрацией, интегрированием или дифференцированием, линеаризацией

функций передачи;

— выделение характерных точек (типа минимумов, максимумов, пе-

ресечений изолиний и др.) и моментов времени их появления;

— измерение отдельных параметров сигналов (амплитуды, длитель-

ности, частоты и т. д.);

— вычисление простейших функций нескольких сигналов (напри-

мер, относительных или сложных параметров для электрофизиологиче-

ских исследований, выходных параметров для фотометрических измере-

ний).

Первая задача возникает прежде всего при необходимости зафикси-

ровать форму сигнала на устройствах графической регистрации для даль-

нейшего визуального изучения. Все перечисленные задачи решаются для

получения количественных оценок медицинских показателей.

Устройства, выполняющие перечисленные задачи, могут входить в

состав автономных приборов, например, счетчиков пульса, частоты сер-

дечных сокращений, частоты дыхания, устройств определения средней

частоты ритма ЭЭГ или мощности в ЭМГ, коэффициента пропускания

или оптической плотности биосреды и т. д.

Возможны и другие задачи, которые выполняют устройства первич-

ной обработки, такие, как подготовка сигналов для передачи по каналам

связи, аналого-цифровое преобразование для последующей цифровой

обработки, кодирование сигналов, проведение калибровки измеритель-

ного тракта

и

учет ее результатов при передаче

и др.

Эти задачи характер-

ны для УПО, входящих в состав сложных измерительных систем, для ко-

торых первичная обработка сочетается с дальнейшей обработкой с помо-

щью соответствующих вычислительных устройств — устройств вторич-

ной обработки. Задачами вторичной обработки могут быть расчет

амплитудного и частотного спектров, спектральные преобразования сиг-

налов, решение задач распознавания образов, статистический анализ ре-

зультатов, формирование

баз

данных и

(или) знаний,

разработка рекомен-

даций для специалистов (например, рекомендаций по диагностике, ле-

чебно-оздоровительным мероприятиям)

и т.

д. Устройства вторичной об-

работки для решения задач такой сложности не рассматриваются в

данной книге.

201

Все устройства первичной обработки сигналов можно разделить по

ряду признаков.

1. По виду обрабатываемого физиологического процесса.

Для разных методов электрофизиологических и фотометрических ис-

следований необходимы различные устройства обработки. Характери-

стики процессов обусловливают различные требования к ним по быстро-

действию, динамическому диапазону, частотным свойствам, помехоза-

щищенности.

2. По виду технической реализации алгоритма обработки.

Устройства первичной обработки могут быть выполнены как анало-

говые, цифровые и гибридные. Причем, как правило, входные узлы вы-

полняются на аналоговых элементах (усиление, первичная фильтрация,

интегрирование

и др.).

Для выполнения более сложных преобразований в

них встраиваются аналого-цифровые преобразователи, а затем — цифро-

вые элементы

и

узлы (дополнительная фильтрация, выделение информа-

тивных показателей, учет данных калибровки измерительного тракта и

др.), включая средства вычислительной техники. Таким образом, основу

многих современных систем обработки информации составляют гибрид-

ные системы.

3. По принципам проектирования, структурной организации и логике

функционирования.

Различают устройства с жесткой логикой функционирования и про-

граммно-управляемые системы

и

комплексы. Устройства с жесткой логи-

кой характерны для простых медицинских приборов широкого примене-

ния. Многофункциональные устройства с большими возможностями по

обработке диагностической информации относятся к программно-управ-

ляемым системам и могут проектироваться по структурно-функциональ-

ному принципу, по схемам классических автоматов, например микро-

программного управления, с использованием универсальных

и

специали-

зированных микропроцессорных наборов, на основе микроконтроллеров

и с применением компьютеров. В последнем варианте в настоящее время

все более широкое применение находят ПЭВМ, которые через систему

контроллеров, интерфейсов и устройств предварительной обработки ин-

формации подключаются к биообъекту.

4. По виду выходной информации.

Устройства первичной обработки сигналов дифференцируются:

—

по

числу выходных параметров (однопараметрические и многопа-

раметрические);

— по числу уровней описания в структуре выходных данных (одно-

уровневые и многоуровневые);

— по виду шкалы измерения выходных параметров (с количествен-

ными или порядковыми шкалами и шкалами наименований).

202

Примерами устройств с одним выходным параметром являются изме-

ритель средней частоты сердечных сокращений, измеритель оптической

плотности или коэффициента отражения, измеритель частоты дыхания.

Если устройство рассчитывает несколько параметров, а также позволяет

оценить характеристики случайных процессов (в виде гистограмм, спект-

ральных составляющих, амплитудных спектров

и

др.), то оно относится к

многопараметрическим устройствам. Типичным примером прибора, в

котором используется двухуровневое описание выходного сигнала, явля-

ется кардиомонитор, измеряющий частоту сердечных сокращений и

сравнивающий ее с двумя порогами. Сигнал «тревога» выдается при вы-

ходе параметра за заданные пределы [17]. Примером системы, работаю-

щей в шкале наименований, может служить ритмоанализатор, который

определяет тип нарушения сердечного ритма: «тахикардия», «синусовый

ритм», «брадикардия» и т.п.

Несмотря на разнообразие устройств первичной обработки сигналов,

технические решения многих узлов, входящих в их состав, могут быть

унифицированы, что позволяет при разработке УПО использовать еди-

ную элементную и схемотехническую базу проектирования. Для этого,

может

быть

использован практически весь арсенал электронной и микро-

электронной техники. Однако в этой предметной области, с одной сторо-

ны, сложились определенные схемотехнические традиции, а с другой —

есть набор специфических электронных узлов и блоков, без которых

практически нельзя обойтись при построении целого ряда медицинских

приборов, в том числе и технических средств, используемых в электро-

физиологических и фотометрических исследованиях.

Учитывая, что большинство регистрируемых сигналов имеет малые

амплитуды (от десятков и даже единиц микровольт), обязательным эле-

ментом становится усилительный каскад, выполняемый в основном на

операционных усилителях, которые включаются по схемам Инвертирую-

щих, неинвертирующих

и

дифференциальных усилителей. Малые ампли-

туды полезного сигнала

и

высокий уровень

помех,

иногда соизмеримых с

погрешностями работы операционных усилителей, делают необходимым

проведение специальных расчетов

по

определению погрешностей линей-

ных преобразователей сигналов с целью их дальнейшего учета и компен-

сации. Отличительной особенностью измерительных каналов связи ме-

дицинской аппаратуры с биообъектом является высокий уровень синфаз-

ных помех, иногда в сотни и тысячи раз превышающих полезный сигнал.

Для подавления таких помех используются специальные схемы на основе

дифференциальных усилителей. Для защиты пациента

от

возможного по-

ражения электрическим током высокого напряжения используются уси-

лители с гальванической развязкой. Сам биообъект и окружающая среда

являются источниками помех, частотные спектры которых частично пе-

183

рекрывают спектры полезных сигналов. Задача подавления таких помех

хорошо реализуется с помощью пассивных

и

активных фильтров различ-

ных типов и назначений.

К предварительной обработке сигналовртносят задачи усреднения на

определенном интервале времени и выделения точек максимумов и ми-

нимумов

в

структуре сигнала. Такие задачи легко реализуются соответст-

вующими интегрирующими усилителями-преобразователями и диффе-

ренцирующими каскадами. Эти же элементы используются для реализа-

ции соответствующих математических операций, например при вычис-

лении фотометрических параметров.

Наряду с линейными преобразованиями при первичной обработке

сигналов широко используются различные нелинейные преобразования.

Например, для определения момента пересечения исследуемого сигнала

некоторого фиксированного уровня (измерение временных параметров в

электрофизиологическом сигнале, периодометрический анализ ЭЭГ, вы-

деление R-зубца в электрокардиосигнале

и

т. п.) находят применение ди-

скриминаторы уровня, пороговые схемы. Элементы с нелинейной

вольт-амперной характеристикой могут использоваться для улучшения

соотношений сигнал/шум или для коррекции нелинейностей функций пе-

редачи преобразователей сигналов.

В многоканальных системах регистрации и обработки медико-биоло-

гической информации для коммутации каналов широко используются

аналоговые ключи, которые находят применение и в схемах автоматиче-

ского переключения коэффициента усиления при больших динамических

диапазонах изменения амплитуд регистрируемых биосигналов.

Многообразие методов и алгоритмов обработки электрофизиологи-

ческой и фотометрической информации приводит

к

необходимости испо-

льзования достаточно большого арсенала функциональных преобразова-

телей, среди которых- наибольшее применение получили устройства вы-

борки-хранения, амплитудные детекторы, усилители-экспандеры и раз-

личные типы преобразователей на основе диодных сборок. Например,

устройства выборки-хранения применяются для хранения аналоговой ин-

формации и временной синхронизации, амплитудные детекторы могут

использоваться для фиксации максимальных и минимальных значений в

структуре полуволн биологических сигналов и т. д.

Для реализации ряда функций по обработке сигналов и управлению

устройствами первичной обработки (см., например,

гл. 7)

необходимы ге-

нераторы сигналов специальной формы, среди которых наибольшее рас-

пространение получили генераторы синусоидальных колебаний, генера-

204

торы импульсов, генераторы линейно изменяющихся напряжений и тай-

меры.

В настоящее время в устройствах первичной и вторичной обработки

информации

все

более широкое применение находят цифровые устройст-

ва. Чаще всего с их помощью реализуются цифровые методы обработки с

использованием микросхем высокой интеграции, микропроцессорных

наборов, микроконтроллеров и микроЭВМ. В цифровых устройствах об-

работки сигналов операционные и управляющие автоматы, построенные

по классическому принципу (автоматы Мили, Мура и т. д.), используют-

ся редко, поскольку требуют значительных затрат на разработку и боль-

шого разнообразия различных элементов. Поэтому для решения задач

предварительной обработки сигналов все большее предпочтение отдает-

ся использованию микропроцессорных наборов и микроконтроллеров

различных

типов

и назначений. Реализация соответствующих функций и

алгоритмов обработки в таких устройствах осуществляется програм-

мным способом.

Так как съем большинства биологических сигналов выполняется в

аналоговой форме

и

результаты обработки часто представляются пользо-

вателю тоже в аналоговой форме, то в структуру цифровых устройств

первичной обработки должны быть включены аналого-цифровые (АЦП)

и цифроаналоговые (ЦАП) преобразователи. Учитывая, что биомедицин-

ские сигналы имеют достаточно широкий амплитудный

и

частотный диа-

пазоны, а также то, что ряд биомедицинских систем работает со многими

информационными каналами, при проектировании соответствующего

оборудования необходимо обеспечивать правильный выбор АЦП и ЦАП

по допустимым погрешностям преобразования и быстродействию с уче-

том экономических и конструктивных факторов.

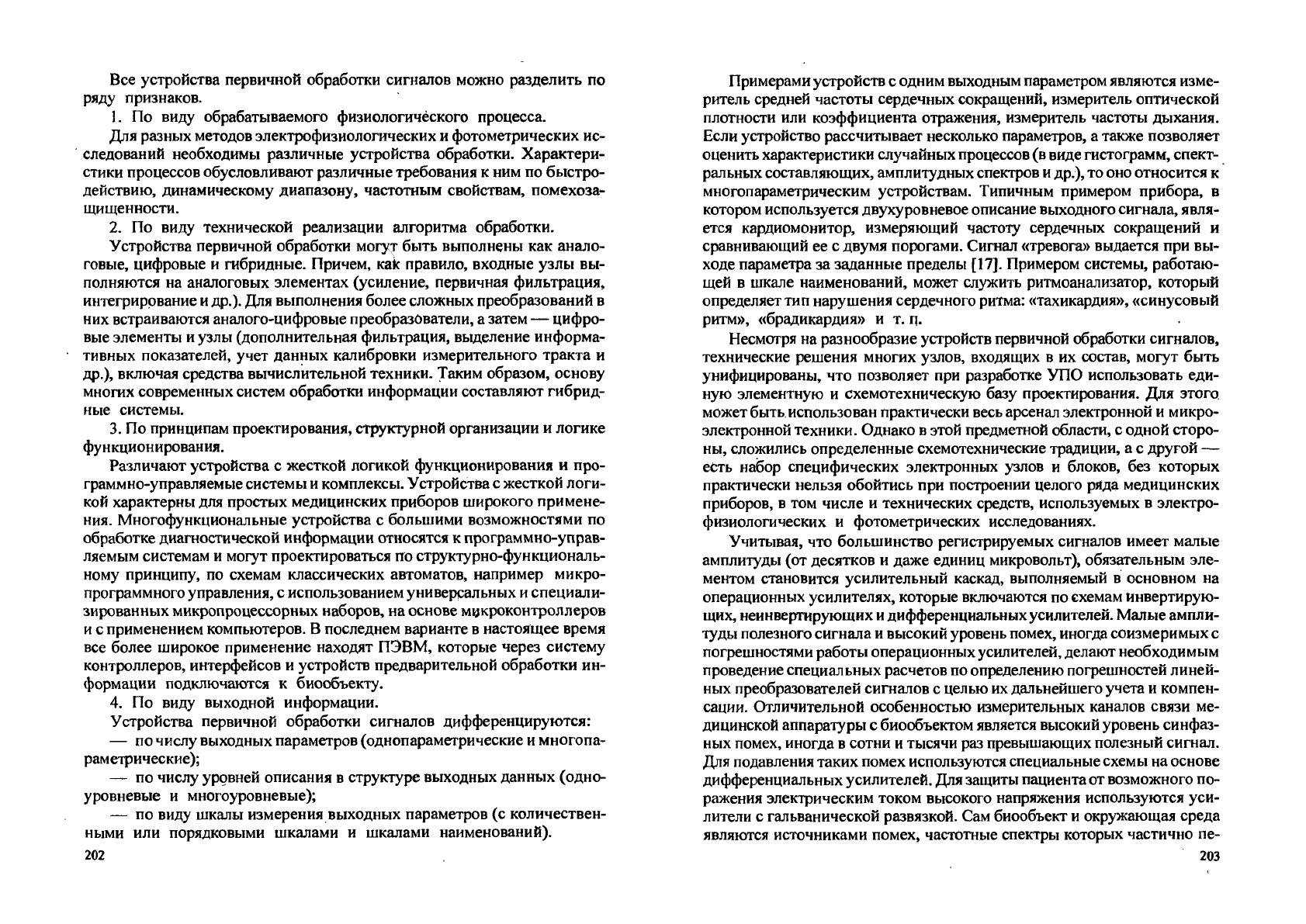

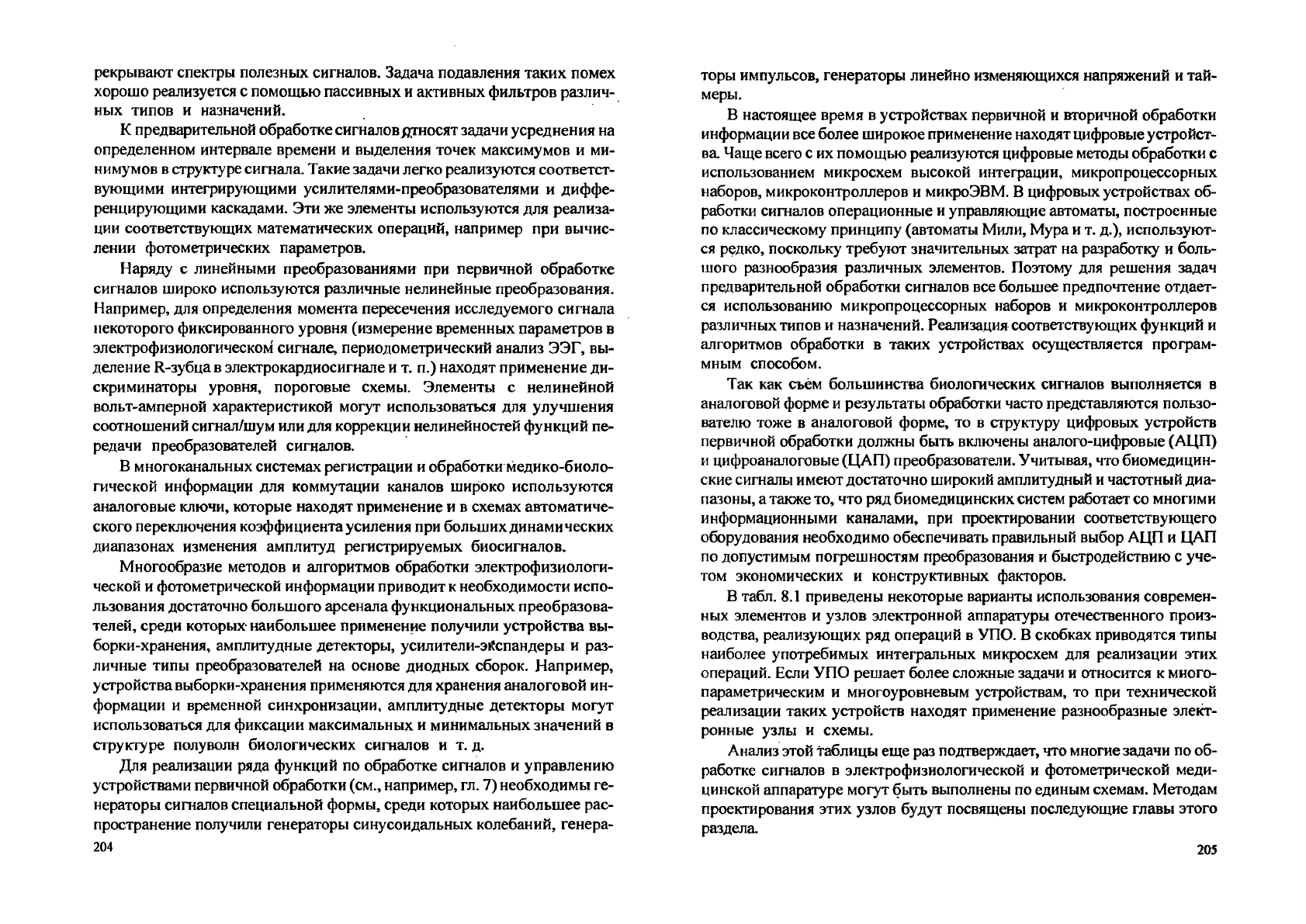

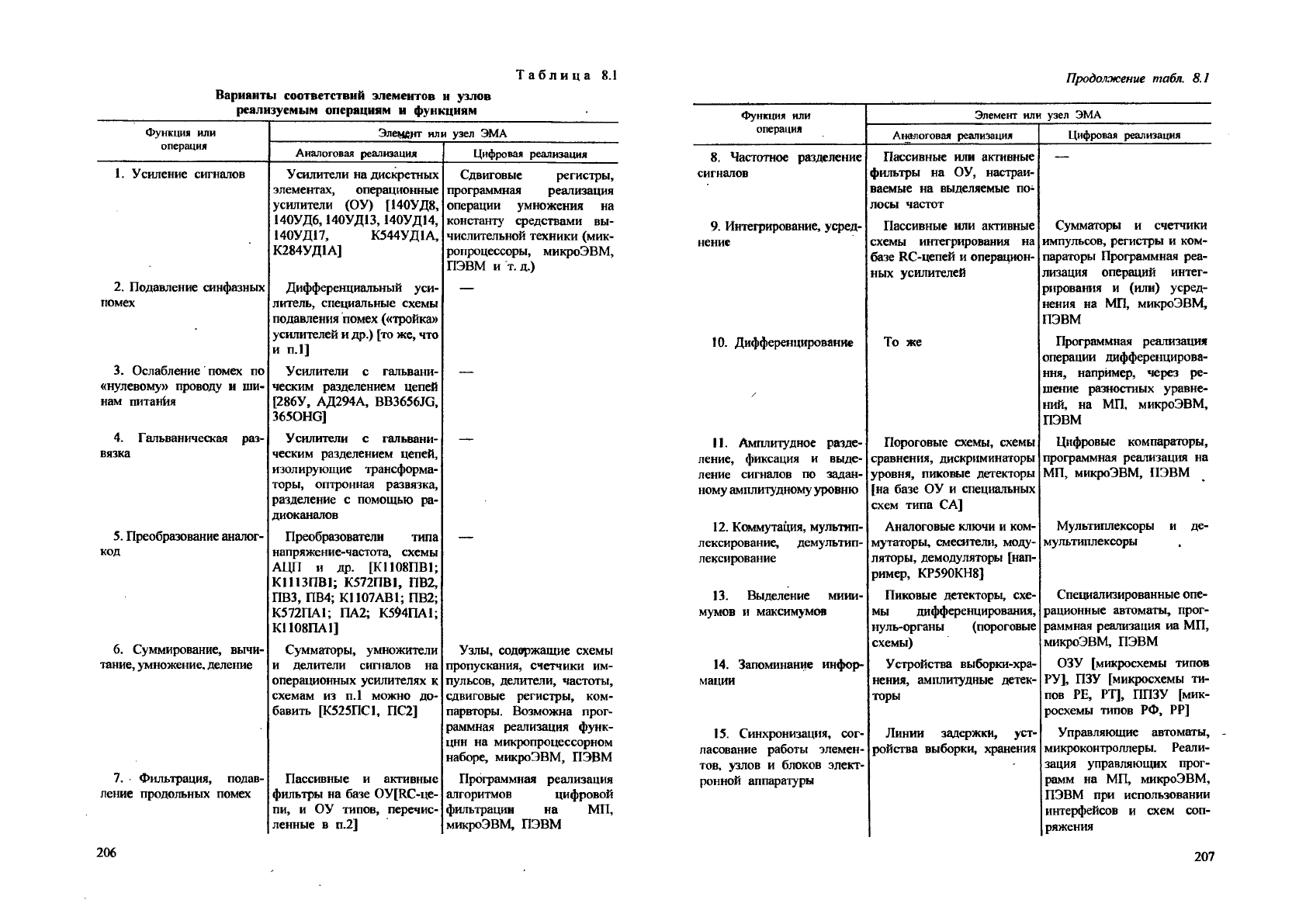

В табл. 8.1 приведены некоторые варианты использования современ-

ных элементов и узлов электронной аппаратуры отечественного произ-

водства, реализующих ряд операций в УПО. В скобках приводятся типы

наиболее употребимых интегральных микросхем для реализации этих

операций. Если УПО решает более сложные задачи и относится к много-

параметрическим и многоуровневым устройствам, то при технической

реализации таких устройств находят применение разнообразные элект-

ронные узлы и схемы.

Анализ этой таблицы еще раз подтверждает, что многие задачи по об-

работке сигналов в электрофизиологической и фотометрической меди-

цинской аппаратуре могут быть выполнены по единым схемам. Методам

проектирования этих узлов будут посвящены последующие главы этого

раздела.

205

Таблица 8.1

Варианты соответствий элементов и узлов

реализуемым операциям и функциям

Функция или

операция

Элемйрт или узел ЭМА

Аналоговая реализация

Цифровая реализация

1. Усиление сигналов

2. Подавление синфазных

помех

3. Ослабление помех по

«нулевому» проводу и ши-

нам питанйя

4. Гальваническая

вязка

раз-

5. Преобразование аналог-

код

6. Суммирование, вычи-

тание, умножение, деление

7. • Фильтрация, подав-

ление продольных помех

Усилители на дискретных

элементах, операционные

усилители (ОУ) [140УД8,

140УД6,140УД13,140УД14,

140УД17, К544УД1А,

К284УД1А]

Дифференциальный уси-

литель, специальные схемы

подавления помех («тройка»

усилителей и др.) [то же, что

и п.1]

Усилители с гальвани-

ческим разделением цепей

[286У, АД294А, BB3656JG,

3650HG]

Усилители с гальвани-

ческим разделением цепей,

изолирующие трансформа-

торы, оптрониая развязка,

разделение с помощью ра-

диоканалов

Преобразователи типа

напряжеиие-частота, схемы

АЦП и др. [К1108ПВ1;

К1113ПВ1; К572ПВ1, ПВ2,

ПВЗ, ПВ4; К1107АВ1; ПВ2;

К572ПА1; ПА2; К594ПА1;

К1108ПА1]

Сумматоры, умножители

и делители сигналов на

операционных усилителях к

схемам из п.1 можно до-

бавить [К525ПС1, ПС2]

Пассивные и активные

фильтры на базе ОУ[ЯС-це-

пи, и ОУ типов, перечис-

ленные в п.2]

Сдвиговые регистры,

программная реализация

операции умножения на

константу средствами вы-

числительной техники (мик-

ропроцессоры, микроЭВМ,

ПЭВМ и т. д.)

Узлы, содоржащие схемы

пропускания, счетчики им-

пульсов, делители, частоты,

сдвиговые регистры, ком-

парвторы. Возможна прог-

раммная реализация функ-

ции на микропроцессорном

наборе, микроЭВМ, ПЭВМ

Программная реализация

алгоритмов цифровой

фильтрации на МП,

микроЭВМ, ПЭВМ

206

Продолжение табл. 8.1

Функция или

операция

Элемент или узел ЭМА

Аналоговая реализация

Цифровая реализация

8. Частотное разделение

сигналов

9. Интегрирование, усред-

нение

10. Дифференцирование

11. Амплитудное разде-

ление, фиксация и выде-

ление сигналов по задан-

ному амплитудному уровню

12. Коммутация, мультип-

лексирование, демультип-

лексирование

13. Выделение мини-

мумов и максимумов

14. Запоминание инфор-

мации

15. Синхронизация, сог-

ласование работы элемен-

тов, узлов и блоков элект-

ронной аппаратуры

Пассивные или активные

фильтры на ОУ, настраи-

ваемые на выделяемые по-

лосы частот

Пассивные или активные

схемы интегрирования на

базе RC-цепей и операцион-

ных усилителей

То же

Пороговые схемы, схемы

сравнения, дискриминаторы

уровня, пиковые детекторы

[на базе ОУ и специальных

схем типа СА]

Аналоговые ключи и ком-

мутаторы, смесители, моду-

ляторы, демодуляторы [нап-

ример, КР590КН8]

Пиковые детекторы, схе-

мы дифференцирования,

нуль-органы (пороговые

схемы)

Устройства выборки-хра-

нения, амплитудные детек-

торы

Линии задержки, уст-

ройства выборки, хранения

Сумматоры и счетчики

импульсов, регистры и ком-

параторы Программная реа-

лизация операций интег-

рирования и (или) усред-

нения на МП, микроЭВМ,

ПЭВМ

Программная реализация

операции дифференцирова-

ния, например, через ре-

шение разностных уравне-

ний, на МП, микроЭВМ,

ПЭВМ

Цифровые компараторы,

программная реализация на

МП, микроЭВМ, ПЭВМ

Мультиплексоры и де-

мультиплексоры

Специализированные опе-

рационные автоматы, прог-

раммная реализация иа МП,

микроЭВМ, ПЭВМ

ОЗУ [микросхемы типов

РУ], ПЗУ [микросхемы ти-

пов РЕ, РТ], ППЗУ [мик-

росхемы типов РФ, РР]

Управляющие автоматы,

микроконтроллеры. Реали-

зация управляющих прог-

рамм на МП, микроЭВМ,

ПЭВМ при использовании

интерфейсов и схем соп-

ряжения

183

Узлы обработки сигналов дополняются блоками управления процес-

сом анализа, причем большая часть электронных блоков и узлов также

аналогична по принципу действия и схемам соответствующих блоков из

УПО. Результаты обработки могут представляться пользователю в виде

графиков, цифровых формуляров, табличных форматов, графических об-

разов на устройствах отображения информации, но могут поступать в

устройства хранения и вторичной обработки данные (например, стати-

стической обработки), в базы медицинских данных, созданных, напри-

мер, с применением персональных компьютеров. В последнем случае та-

кие ПЭВМ снабжаются специальными интерфейсами для связи с внеш-

ними устройствами съема и обработки биологических сигналов. Для со-

временных комплексов характерна также тенденция реализации

алгоритмов первичной и вторичной обработки непосредственно в

ПЭВМ. В этих случаях интерфейс обеспечивает непосредственный ввод

электрофизиологических сигналов в ПЭВМ после усилителей и узлов

аналого-цифрового преобразования. Вопросы проектирования этого типа

устройств также получили отражение в одной

из

глав этого раздела.

Перечисленный выше круг проблем по разработке УПО с традицион-

но использующимися схемотехническими решениями определил содер-

жание главы, посвященной изучению этих устройств.

8.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИБОРОВ НА СТАДИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

При проектировании приборов и систем биомедицинского назначе-

ния особое внимание должно уделяться проблеме электробезопасности,

поскольку эти технические средства являются источниками энергии, ко-

торая может оказать вредное, а иногда и фатальное воздействие на орга-

низм человека. Причем вредное воздействие может быть порождено как

непосредственно электрическим током, так и преобразованной энергией,

например в виде высокочастотных, радиационных и других излучений.

При работе

с

пациентом могут возникать

и

дополнительнее факторы рис-

ка: нарушение целостности кожных покровов и повышение вероятности

инфекционных заражений; изменение электрических свойств из-за изме-

нения состояния организма и нестабильность токов, протекающих через

исследуемые участки биоткани; ограничение подвижности; пребывание

пациента

в

бессознательном состоянии; изменение температуры внешней

среды и повышенная влажность в помещении, где проводятся исследова-

ния и др. [17].

Безопасность эксплуатации медицинского оборудования регламенти-

руется специальными стандартами, в которых оговариваются все условия

208

к помещениям и оборудованию, а также требования к выполнению мето-

дик исследований, соблюдение которых обеспечивает безопасность па-

циента

и

обслуживающего персонала от поражения электрическим током

и механических повреждений, пожарной безопасности, защиту от чрез-

мерных температур и других опасностей. Широкая область распростра-

нения, сложность изделий медицинской техники

и

специфический харак-

тер ряда мер защиты, а также методов их испытаний потребовали много-

летних усилий многих специалистов разных направлений для разработки

этих стандартов.

Общий стандарт [41] содержит требования, которые обычно приме-

нимы к медицинским электрическим изделиям. Для изделий конкретных

типов эти требования могут быть дополнены или заменены специальны-

ми требованиями частного стандарта. Если такой частный стандарт раз-

работан, общий стандарт не рекомендуется применять отдельно. Но по-

вышенное внимание требуется в случае применения общего стандарта к

изделиям, для которых нет частного стандарта. Каждое изделие медицин-

ской техники должно быть сертифицировано как соответствующее стан-

дарту только в случае, если имеется частный стандарт или официальный

документ, основанный на общем стандарте, в котором указано, какие

пункты применимы для данного изделия. Отметим некоторые особенно-

сти проектирования медицинской аппаратуры рассматриваемых классов,

связанные с обеспечением требований безопасности.

Источником опасности в электрофизиологических исследованиях

при питании приборов от осветительной сети является возможность по-

ражения электрическим током из-за разности потенциалов между точкой

заземления и одним (или несколькими) из проводников, связывающих

электроды с входом технического средства, или недопустимо высокой

разности потенциалов между электродами, приложенными к различным

участкам тела человека. В этих случаях необходимо обеспечивать не то-

лько высокое активное сопротивление изоляции, но и малую паразитную

емкость между сетью переменного тока и доступными для прикоснове-

ния частями прибора. Известны также варианты технических средств, ра-

ботающих от автономных источников питания, для которых должны

быть оговорены безопасные уровни напряжений и токов.

Для фотометрических исследований непосредственного электриче-

ского контакта с биообъектом в методиках не предусматривается, поэто-

му при разработке соответствующих технических средств должно обес-

печиваться выполнение требований общего стандарта на электрические

медицинские изделия. Необходимость разработки частных стандартов

может возникнуть при использовании в качестве источников лучистой

энергии лазеров или лазерных диодов.

209

По способу защиты от поражения электрическим током медицинское

оборудование, к которому относится электрофизиологическая и фото-

метрическая аппаратура, делится на три класса:

Класс I — изделия, которые в дополнение к основной изоляции име-

ют специальный контакт для подсоединения доступных для прикоснове-

ния металлических частей приборов к заземляющему устройству.

Класс II — изделия, имеющие кроме основной дополнительную изо-

ляцию и поэтому не требующие заземляющего контакта.

Выделяется также класс изделий, рассчитанных на питание от внут-

реннего изолированного источника тока с переменным напряжением не

более 25 В или с постоянным напряжением не более 60В и не имеющих

внутренних

или

внешних источников тока с большим напряжением.

В зависимости от степени защиты от поражения электрическим током

медицинские изделия подразделяются на четыре типа:

— Н-имеющие нормальную степень защиты;

— В-имеющие повышенную степень защиты;

— BF-имеющие повышенную степень защиты и изолированную ра-

бочую часть, подключаемую к человеку;

— CF-имеющие наивысшую степень защиты и изолированную рабо-

чую часть.

В общем стандарте указано, что изделия или йх части, предназначен-

ные для прямого применения на сердце, должны быть типа CF. Допуска-

ется сочетание в одном изделии рабочих частей, непосредственно связан-

ных с сердцем и имеющих тип CF, и остальных частей типа В или BF.

Примером таких изделий является аппаратура, предназначенная, напри-

мер, для регистрации биопотенциалов сердца в электрокардиографии.

Для реализации этих требований необходимо разрабатывать специаль-

ные усилители биопотенциалов с гальванической развязкой, обеспечи-

вать дополнительную изоляцию источников питания усилительной час-

ти, конструктивно исключать возможность прикосновения человека к ча-

стям устройства, находящимся под напряжением.

Качество основной, дополнительной

и

двойной (основной и дополни-

тельной) изоляций определяется путем проведения специальных испыта-

ний, предусматривающих воздействие испытательного напряжения и из-

мерение сопротивления изоляции. При этом в общем стандарте оговари-

ваются методика проведения испытаний, величины' испытательных на-

пряжений и токов, допустимые параметры изделий по электро-

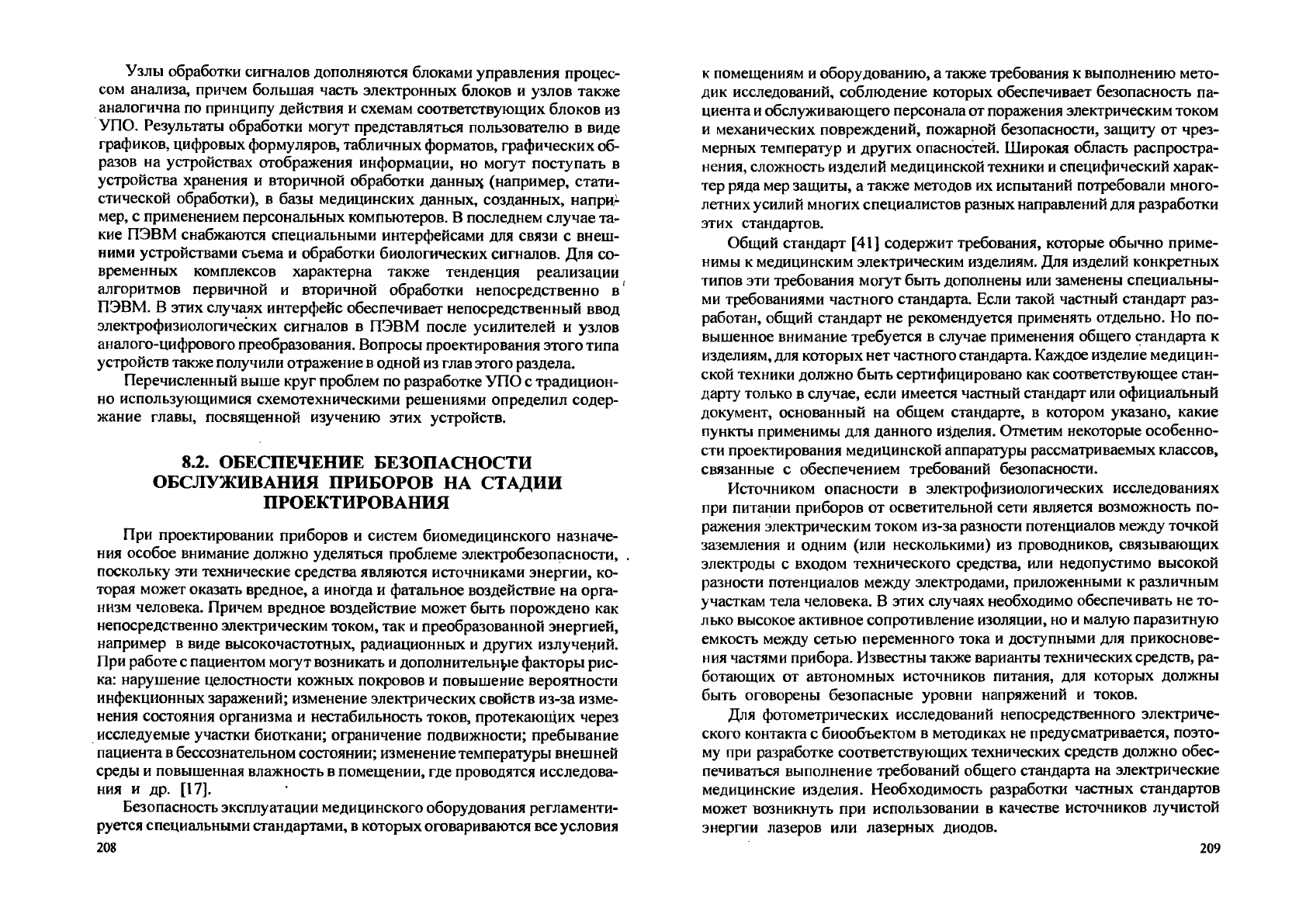

безопасности и т. д. В качестве примера в табл. 8.2 приведены допусти-

мые значения токов утечки и дополнительных токов в цепи пациента для

постоянного тока, переменного тока и токов сложной формы, с частотой

до 1 кГц включительно [41].

Следует учитывать, что для частот свыше 1 кГц допустимые значе-

ния, приведенные в табл.8.2, должны быть умножены на значение часто-

ты в килогерцах,

при

этом результат

не

должен превышать

10

м А.

210

Таблица 8.2

Допустимые токи утечки для медицинского оборудования в мА

Вид тока утечки Тип В

1

Тип BF

Тип CF

норм,

состояние

единич.

нарушение

норм,

состояние

единич.

нарушение

норм,

состояние

единич.

нарушение

Ток утечки на

землю

0,5 1,0*

0,5

1,0*

0,5

1,0*

Ток утечки на

корпус

0,1

0,5

0,1

0,5 0,1 0,5

Ток утечки на

пациента

0,1

0,5

0,1

0,5

0,01

0,05

Дополнительный

ток в цепи пациен-

та** пост./перем.

0,01/0,1 0,05/0,5 0,01/0,1

0,05/0,5 0,01/0,1 0,05/0,5

Примечания:

* условием единичного нарушения для тока утечки на землю является обрыв одного из питающих

проводов;

** дополнительный ток в цепи пациента определен для постоянного (пост.)

и

переменного (перем.)

токов.

1

Большое значение имеет величина испытательного напряжения для

оценки электрической прочности электрической изоляции. В стандарте

оговариваются величины испытательных напряжений при рабочей тем-

пературе, после предварительного воздействия влагой,

а

также после сте-

рилизационных процессов, если они предусматриваются методикой ис-

следований. Так, для рабочих напряжений, под которым находится соот-

ветствующая изоляция при нормальной эксплуатации и нормальном пи-

тающем напряжении U

p

= 220 В, испытательное напряжение для меди-

цинских изделий типа CF должно быть не меньше 4000 В при сопротив-

лении изоляции не менее 70МОм.

При конструировании медицинских приборов надлежащая электро-

безопасность должна обеспечиваться не только в нормальном состоянии,

но и при любых внутренних неисправностях.

При проектировании медицинского оборудования известен ряд реко-

мендаций по обеспечению его электрической безопасности.

1. Особые меры необходимо принимать при конструировании сете-

вой цепи (сетевой шнур, сетевой выключатель, предохранитель, сетевой

фильтр, трансформатор). При этом рекомендуется, чтобы:

— сетевой шнур с вилкой имел единую изоляцию;

— ввод сетевого шнура в корпус осуществлялся через дополнитель-

ную изоляцию, допускающую многократные перегибы;

— внутри корпуса сетевой шнур закреплялся специальной жесткой

скобой с дополнительной изоляцией;

211

— предохранители защищались от прикосновения изоляционной

крышкой и устанавливались на специальном изоляционном материале,

причем доступ к ним обеспечивается только при помощи специального

инструмента;

— сетевой выключатель должен иметь изолированную доступную

часть с обозначением положений;

— возле вывода сетевого шнура должно быть обозначение класса и

типа защиты;

— сетевой фильтр должен испытываться отдельно на пробивное на-

пряжение не ниже 4000 В;

— силовой трансформатор должен иметь пространственно разделен-

ные сетевую

и

вторичные обмотки, изоляция между которыми испытыва-

ется на напряжение пробоя 4000 В, а емкость между обмотками должна

быть минимальной;

— провода сети

и

других цепей не должны проходить

в

одном жгуте;

желательно все элементы сетевой цепи расположить в одном мес-

те прибора.

2. Корпус прибора должен выполняться так, чтобы предотвратить по-

падание в него инородных тел и жидкостей. Лучше всего изготовлять его

из

непроводящего материала (ударопрочный полистирол, пластик

и

др.)

3. Закрепляемые части располагаются так, чтобы обеспечивать к ним

хороший доступ

при

проведении профилактических

и

ремонтных работ.

4. Необходимо избегать установки гальванических батарей внутри

корпуса прибора, работающего от сети.

5. Целесообразно изолировать рабочую часть прибора от остальной

его схемы.

6. Необходимо использовать схемотехнические решения, обеспечи-

вающие ограничение токов в цепях на уровне допустимых при неисправ-

ности приборов.

7. Желательно иметь индикаторы токов утечки, и при этом необходи-

мо иметь в виду, что из-за высоких требований к чувствительности в них

снижается помехоустойчивость.

8. Для питания нескольких приборов могут устанавливаться дополни-

тельные разделительные трансформаторы.

Перечисленные рекомендации носят общий для любой медицинской

техники характер, накладывают требования к конструкции приборов; они

влияют и на выбор схемотехнических решений. Только неукоснительное

соблюдение стандартов и выполнение отмеченных требований обеспечит

надежность

и

безопасность проектируемого оборудования

и

позволит эф-

фективно использовать его для решения медицинских диагностических

задач.

Глава 9

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УСТРОЙСТВ

ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ

9.1. ЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИГНАЛОВ

9.1.1. Усилительный каскад

на операционном усилителе

Операционным усилителем (ОУ) обычно называют усилитель посто-

янного тока, имеющий коэффициент усиления по напряжению выше ты-

сячи [16]. Достаточно подробные сведения по схемотехнике интеграль-

ных операционных усилителей можно найти в работе [42].

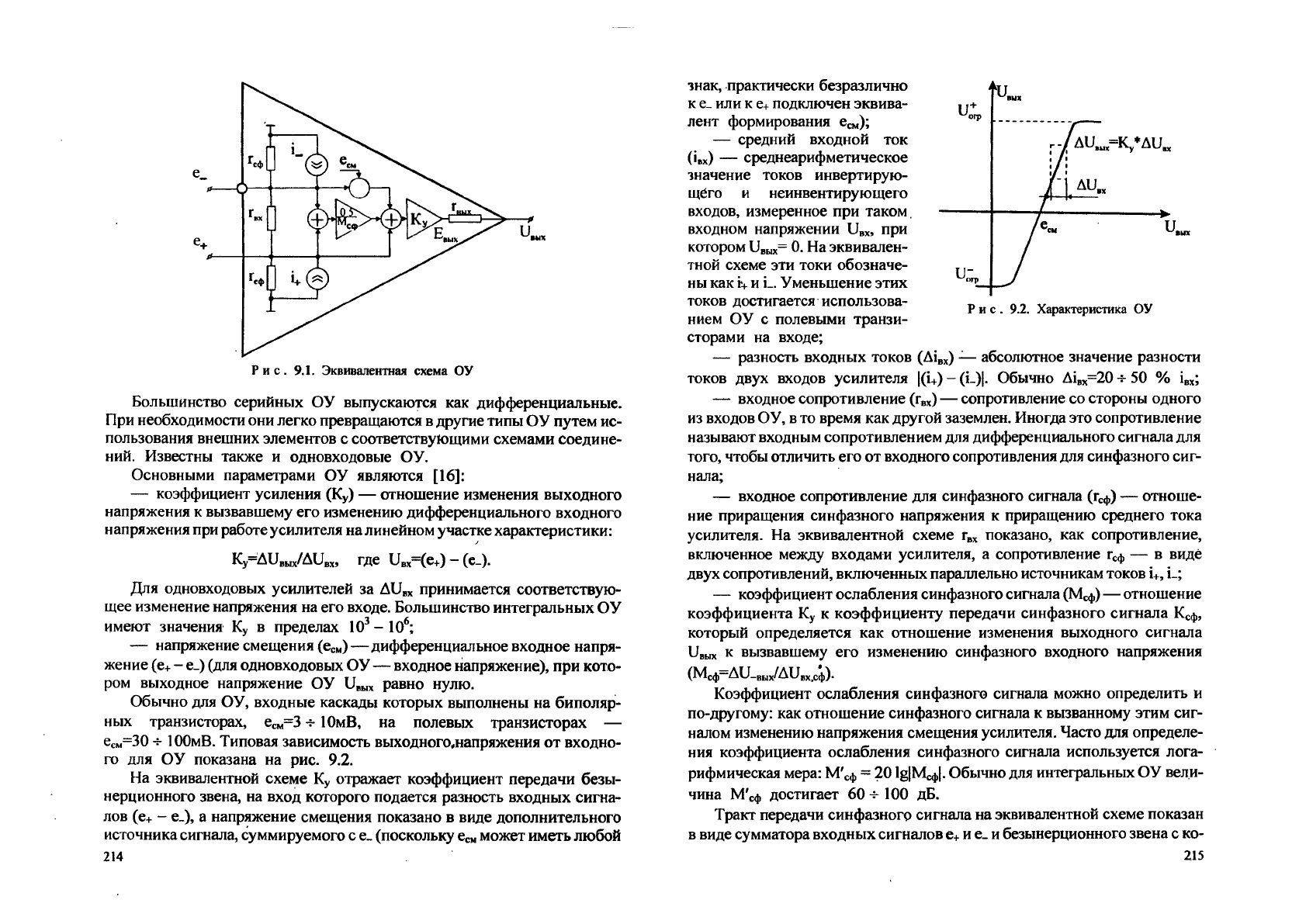

Для определения основных параметров операционных усилителей в

области низких частот будем использовать эквивалентную схему, изоб-

раженную на

рис.

9.1 [16]. Кружками изображены идеальные суммирую-

щие

узлы (их выходное напряжение равно сумме входных напряжений со

знаками), а треугольниками — идеальные масштабирующие звенья.

Входные и выходные сопротивления идеальных звеньев и сумматоров

предполагаются равными бесконечности и нулю соответственно. Все на-

пряжения в схеме отсчитываются относительно общего провода —

земли.

Один из входов усилителя называют инвертирующим (кружок на схе-

ме), второй — неинвертирующим. При работе ОУ

в

линейном режиме на-

пряжение на

его

выходе возрастает

с

уменьшением напряжения на инвер-

тирующем входе (е_) и с увеличением напряжения на неинвертирующем

входе (е+). Разность напряжений на входах ОУ

(е+

-

е_)

называют диффе-

ренциальным (разностным) входным сигналом, соответственно ОУ с

двумя задействованными входами (обычно инвертирующим и неинвер-

тирующим) называют дифференциальным

ОУ.

Они предназначаются для

усиления разности двух входных напряжений (см. гл. 7). Полусумма на-

пряжений (е+ + е_)/2 называется синфазным входным сигналом.

213

Большинство серийных ОУ выпускаются как дифференциальные.

При необходимости они легко превращаются

в

другие типы ОУ путем ис-

пользования внешних элементов с соответствующими схемами соедине-

ний. Известны также и одновходовые ОУ.

Основными параметрами ОУ являются [16]:

— коэффициент усиления (К

у

) — отношение изменения выходного

напряжения к вызвавшему его изменению дифференциального входного

напряжения при работе усилителя на линейном участке характеристики:

К

у

=Ди

вых

/Ди

вх

, где U

BX

=(e+) - (е_).

Для одновходовых усилителей за AU

BX

принимается соответствую-

щее изменение напряжения на его входе. Большинство интегральных ОУ

имеют значения К

у

в пределах 10

3

- 10

б

;

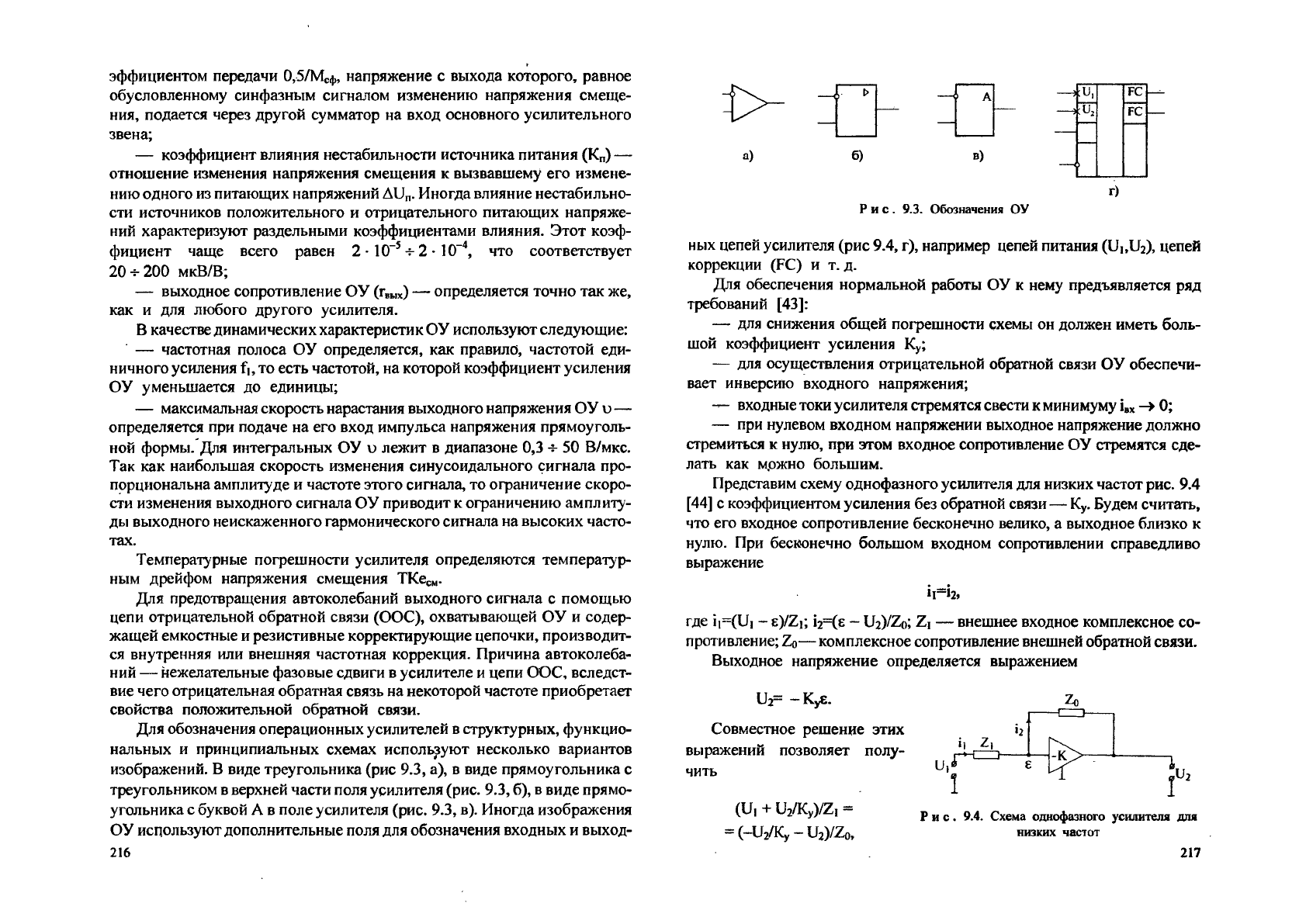

— напряжение смещения (е

см

)—дифференциальное входное напря-

жение

(е+

-

е_)

(для одновходовых ОУ—входное напряжение), при кото-

ром выходное напряжение ОУ и

вых

равно нулю.

Обычно для ОУ, входные каскады которых выполнены на биполяр-

ных транзисторах, е

см

=3

-f-

ЮмВ, на полевых транзисторах —

е

см

=30 100мВ. Типовая зависимость выходного.напряжения от входно-

го для ОУ показана на рис. 9.2.

На эквивалентной схеме К

у

отражает коэффициент передачи безы-

нерционного звена, на вход которого подается разность входных сигна-

лов (е+ - е_), а напряжение смещения показано в виде дополнительного

источника

сигнала,

суммируемого с

е_

(поскольку

е

см

может иметь любой

214

знак, практически безразлично

к

е_

или к

е+

подключен эквива-

лент формирования всм);

— средний входной ток

(i

BX

) — среднеарифметическое

значение токов инвертирую-

щего и неинвентирующего

входов, измеренное при таком.

входном напряжении U

BX

, при

котором и

вых

= 0. На эквивален-

тной схеме эти токи обозначе-

ны как

Ь+

и

i_.

Уменьшение этих

токов достигается использова-

нием ОУ с полевыми транзи-

сторами на входе;

— разность входных токов (Ai

BX

)

-—

абсолютное значение разности

токов двух входов усилителя |(i+) - (L)|. Обычно Ai

BX

=20 + 50 % i

BX

;

— входное сопротивление

(г

вх

)

— сопротивление со стороны одного

из входов

ОУ, в

то время как другой заземлен. Иногда это сопротивление

называют входным сопротивлением для дифференциального сигнала для

того, чтобы отличить его от входного сопротивления

для

синфазного сиг-

нала;

— входное сопротивление для синфазного сигнала

(г

С

ф)

— отноше-

ние приращения синфазного напряжения к приращению среднего тока

усилителя. На эквивалентной схеме г

вх

показано, как сопротивление,

включенное между входами усилителя, а сопротивление

г

С

ф

— в виде

двух сопротивлений, включенных параллельно источникам токов

i+,

i_;

— коэффициент ослабления синфазного сигнала

(Мсф)

— отношение

коэффициента К

у

к коэффициенту передачи синфазного сигнала К

С

ф,

который определяется как отношение изменения выходного сигнала

и

вых

к вызвавшему его изменению синфазного входного напряжения

(М

с

ф=ди_

вь1х

/ди

вх>с

ф).

Коэффициент ослабления синфазного сигнала можно определить и

по-другому: как отношение синфазного сигнала к вызванному этим сиг-

налом изменению напряжения смещения усилителя. Часто для определе-

ния коэффициента ослабления синфазного сигнала используется лога-

рифмическая мера:

М'

С

ф

= 20 lg|M^|. Обычно

для

интегральных ОУ вели-

чина М'сф достигает 60 + 100 дБ.

Тракт передачи синфазного сигнала на эквивалентной схеме показан

в виде сумматора входных сигналов

е+

и

е_ и

безынерционного звена с ко-

215

эффициентом передачи 0,5/М

С

ф, напряжение с выхода которого, равное

обусловленному синфазным сигналом изменению напряжения смеще-

ния, подается через другой сумматор на вход основного усилительного

звена;

— коэффициент влияния нестабильности источника питания (К

п

) —

отношение изменения напряжения смещения к вызвавшему его измене-

нию одного из питающих напряжений Ди

п

. Иногда влияние нестабильно-

сти источников положительного и отрицательного питающих напряже-

ний характеризуют раздельными коэффициентами влияния. Этот коэф-

фициент чаще всего равен 2

•

10~

5

-г-

2

•

Ю

-4

, что соответствует

20

-5-

200 мкВ/В;

— выходное сопротивление ОУ (г

вых

) — определяется точно так же,

как и для любого другого усилителя.

В качестве динамических характеристик ОУ используют следующие:

— частотная полоса ОУ определяется, как правило, частотой еди-

ничного усиления f|, то есть частотой, на которой коэффициент усиления

ОУ уменьшается до единицы;

— максимальная скорость нарастания выходного напряжения ОУ и—

определяется при подаче на его вход импульса напряжения прямоуголь-

ной формы. Для интегральных ОУ и лежит в диапазоне 0,3

-г-

50 В/мкс.

Так как наибольшая скорость изменения синусоидального сигнала про-

порциональна амплитуде и частоте этого сигнала, то ограничение скоро-

сти изменения выходного сигнала ОУ приводит к ограничению амплиту-

ды выходного неискаженного гармонического сигнала на высоких часто-

тах.

Температурные погрешности усилителя определяются температур-

ным дрейфом напряжения смещения ТКе

см

.

Для предотвращения автоколебаний выходного сигнала с помощью

цепи отрицательной обратной связи (ООС), охватывающей ОУ и содер-

жащей емкостные и резистивные корректирующие цепочки, производит-

ся внутренняя или внешняя частотная коррекция. Причина автоколеба-

ний — нежелательные фазовые сдвиги в усилителе и цепи ООС, вследст-

вие чего отрицательная обратная связь на некоторой частоте приобретает

свойства положительной обратной связи.

Для обозначения операционных усилителей в структурных, функцио-

нальных и принципиальных схемах используют несколько вариантов

изображений. В виде треугольника (рис 9.3, а), в виде прямоугольника с

треугольником

в

верхней части поля усилителя (рис. 9.3, б), в виде прямо-

угольника с буквой А в поле усилителя (рис. 9.3, в). Иногда изображения

ОУ используют дополнительные поля для обозначения входных и выход-

216

1>

а)

Г)

Рис. 9.3. Обозначения ОУ

ных цепей усилителя (рис 9.4, г), например цепей питания (U

b

U

2

), цепей

коррекции (FC) и т. д.

Для обеспечения нормальной работы ОУ к нему предъявляется ряд

требований [43]:

— для снижения общей погрешности схемы он должен иметь боль-

шой коэффициент усиления К

у

;

— для осуществления отрицательной обратной связи ОУ обеспечи-

вает инверсию входного напряжения;

— входные токи усилителя стремятся свести

к

минимуму

i

BX

-> 0;

— при нулевом входном напряжении выходное напряжение должно

стремиться к нулю, при этом входное сопротивление ОУ стремятся сде-

лать как мржно большим.

Представим схему однофазного усилителя для низких частот рис. 9.4

[44] с коэффициентом усиления без обратной связи — К

у

. Будем считать,

что его входное сопротивление бесконечно велико, а выходное близко к

нулю. При бесконечно большом входном сопротивлении справедливо

выражение

«1=12.

где ii=(Ui - e)/Zj; i

2

=(e - U

2

)/Z

0

; Z\ — внешнее входное комплексное со-

противление; Zo— комплексное сопротивление внешней обратной связи.

Выходное напряжение определяется выражением

U2=

— КуЕ.

Совместное решение этих

выражений позволяет полу-

чить

(U, + U

2

/K

y

)/Z, =

= (-U

2

/K

y

-U

2

)/Z

0

,

Рис. 9.4. Схема однофазного усилителя для

низких частот

217