Попечителев Е.П. Кореневский Н.А. Электрофизиологическая и фотометрическая медицинская техника: Теория и проектирование

Подождите немного. Документ загружается.

U'o

=

Uo

+ AU и U" = U

0

- AU. Включение двух пороговых уровней в каж-

дом пороговом устройстве приводит к тому, что измеряются два (для

каждого сигнала) временных интервала

и

рассчитывается их разность

1 . М

. И . И

I

At'=t'

2

-t;«

а, (1+8.)

а

2

-0+8

2

)

откуда

h'=h.

1+8

'

1+8,

а относительная погрешность определения h

e

Ah 8,-8,

О

L

= = .

h

h 1+8,

(7.3)

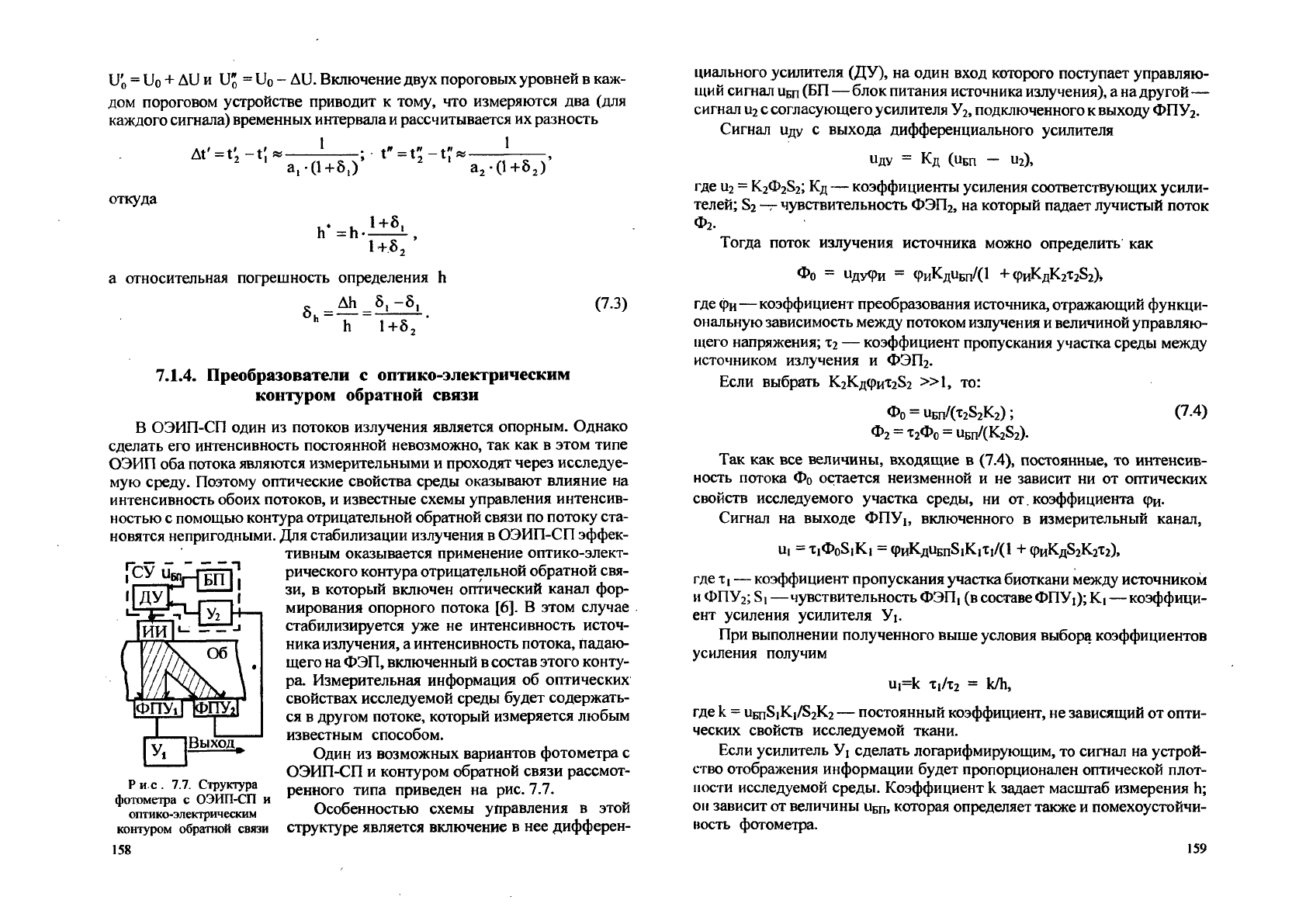

7.1.4. Преобразователи с оптико-электрическим

контуром обратной связи

В ОЭИП-СП один из потоков излучения является опорным. Однако

сделать его интенсивность постоянной невозможно, так как в этом типе

ОЭИП оба потока являются измерительными и проходят через исследуе-

мую среду. Поэтому оптические свойства среды оказывают влияние на

интенсивность обоих потоков, и известные схемы управления интенсив-

ностью с помощью контура отрицательной обратной связи по потоку ста-

новятся непригодными. Для стабилизации излучения в ОЭИП-СП эффек-

тивным оказывается применение оптико-элект-

рического контура отрицательной обратной свя-

зи, в который включен оптический канал фор-

мирования опорного потока [6]. В этом случае

стабилизируется уже не интенсивность источ-

ника излучения, а интенсивность потока, Падаю-

щего на ФЭП, включенный

в

состав этого конту-

ра. Измерительная информация об оптических

свойствах исследуемой среды будет содержать-

ся в другом потоке, который измеряется любым

известным способом.

Один из возможных вариантов фотометра с

ОЭИП-СП и контуром обратной связи рассмот-

Р и с . 7.7. Структура

ре

нного типа приведен на рис. 7.7.

фотометра с ОЭИП-СП и

г

_ _

оптико-электрическим Особенностью схемы управления в этой

контуром обратной связи структуре является включение в нее дифферен-

158

циального усилителя (ДУ), на один вход которого поступает управляю-

щий сигнал um (БП—блок питания источника излучения), а на другой—

сигнал

и

2

с согласующего усилителя

У

2

,

подключенного к выходу ФПУ

2

.

Сигнал иду с выхода дифференциального усилителя

иду = К

д

(и

Б

п - и

2

),

где и

2

= К

2

Ф

2

8

2

;

КД

— коэффициенты усиления соответствующих усили-

телей; S

2

— чувствительность ФЭП

2

, на который падает лучистый поток

Ф

2

.

Тогда поток излучения источника можно определить как

Ф

0

= идуфи = ФиК

д

и

БП

/(1 +(p

H

K

fl

K

2

T

2

S

2

),

где фи—коэффициент преобразования источника, отражающий функци-

ональную зависимость между потоком излучения и величиной управляю-

щего напряжения; т

2

— коэффициент пропускания участка среды между

источником излучения и ФЭП

2

.

Если выбрать К

2

Кдфит

2

8

2

»1, то:

Oo = u

Bn

/(T

2

S

2

K

2

); (7.4)

Ф

2

= т

2

Ф

0

= u

En

/(K

2

S

2

).

Так как все величины, входящие в (7.4), постоянные, то интенсив-

ность потока Фо остается неизменной и не зависит ни от оптических

свойств исследуемого участка среды, ни от. коэффициента ф

И

.

Сигнал на выходе ФПУ

Ь

включенного в измерительный канал,

ui = t^

0

S,K, = 9H^u

E

nSiK,T,/(l + ф

И

К

д

8

2

К

2

т

2

),

где ti — коэффициент пропускания участка биоткани между источником

и ФПУ

2

; Si — чувствительность

ФЭП1

(в составе

ФПУ1);

Ki—коэффици-

ент усиления усилителя Уь

При выполнении полученного выше условия выбора коэффициентов

усиления получим

ui=k Ti/x

2

= k/h,

где k = UETISIKI/S

2

K

2

— постоянный коэффициент, не зависящий от опти-

ческих свойств исследуемой ткани.

Если усилитель

У1

сделать логарифмирующим, то сигнал на устрой-

ство отображения информации будет пропорционален оптической плот-

ности исследуемой среды. Коэффициент к задает масштаб измерения h;

011

зависит от величины и

БП

, которая определяет также и помехоустойчи-

вость фотометра.

159

Определим относительную погрешность формирования сигнала

U|

в

виде

_ и.

—

U, 1

5и, = — - = ,

и;

1

+ Ф„К

2

К

д

8

2

Т

2

откуда нетрудно определить, что

К

д

= (1/8и-1У(Кат,82«ри).

Сомножитель 5

2

фи определим как коэффициент передачи [6]; ei

можно оценить, если известны характеристики и геометрия элементов

ОЭИП. При использовании в качестве излучателей и ФЭП полупровод-

никовых свето- и фотодиодов значение 8

2

ф

и

(при согласовании спектра-

льных характеристик) достигает значений

0,01

и более, а при использова-

нии фототранзисторов — 8

2

ф

И

=

0,07. Но даже приняв 8

2

ф

И

=

0,005 и

К

2

= 500 для относительной погрешности 8ui <5%, получим Кд £ 76

д.п

Тз

=

0,1

или К

д

> 380 для т

2

= 0,05. Такие коэффициенты усиления легко

могут быть достигнуты с помощью операционных усилителей широког

<

применения.

При выборе элементов ОЭИП следует обращать внимание не тольк

на согласование спектральных характеристик, но и на геометрические

размеры источника излучения

и

ФЭП, а также на расстояние между ними.

Важным условием является также требование к линейности энергетиче

ской характеристики фототока ФЭП, так как на него попадает лучистый

поток, зависящий от оптических свойств исследуемого участка. Для

ФПУ

2

, включенного в контур обратной связи, требование к линейности

энергетической характеристики может не выполняться — на него всегда

воздействует постоянный поток.

В состав контура обратной связи можно включить и ФПУ)

—-

ближ-

ний к источнику излучения, тогда дальний ФПУ включается в измерите

льный канал. В этом случае сигнал и

2

определяется следующим выраже-

нием:

u, « u

En

S

2

K

2

T

2

/(S |К | т I) = k'h,

где k' = u

E

nS

2

K

2

/(K|Si), и.следовательно, выходной сигнал фотометра бу-

дет пропорционален параметру h для исследуемой среды.

160

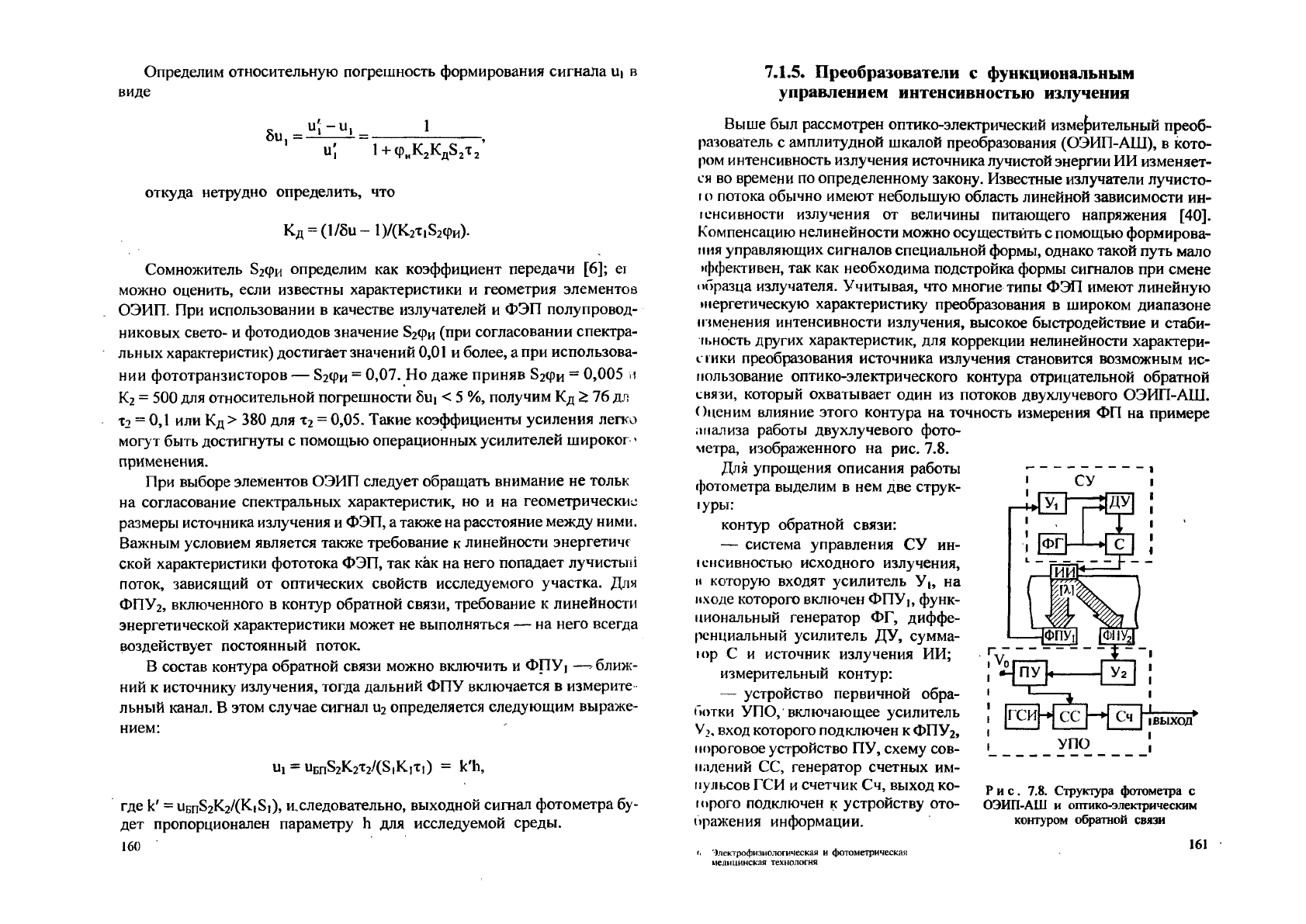

7.1.5. Преобразователи с функциональным

управлением интенсивностью излучения

Выше был рассмотрен оптико-электрический измерительный преоб-

разователь с амплитудной шкалой преобразования (ОЭИП-АШ), в кото-

ром интенсивность излучения источника лучистой энергии ИИ изменяет-

ся во времени по определенному закону. Известные излучатели лучисто-

I

о потока обычно имеют небольшую область линейной зависимости ин-

I

снсивности излучения от величины питающего напряжения [40].

Компенсацию нелинейности можно осуществить с помощью формирова-

ния управляющих сигналов специальной формы, однако такой путь мало

•ффективен, так как необходима подстройка формы сигналов при смене

образца излучателя. Учитывая, что многие типы ФЭП имеют линейную

•нергетическую характеристику преобразования в широком диапазоне

изменения интенсивности излучения, высокое быстродействие и стаби-

льность других характеристик, для коррекции нелинейности характери-

стики преобразования источника излучения становится возможным ис-

пользование оптико-электрического контура отрицательной обратной

связи, который охватывает один из потоков двухлучевого ОЭИП-АШ.

Оценим влияние этого контура на точность измерения ФП на примере

анализа работы двухлучевого фото-

метра, изображенного на рис. 7.8.

Для упрощения описания работы

фотометра выделим в нем две струк-

|уры:

контур обратной связи:

— система управления СУ ин-

тенсивностью исходного излучения,

и которую входят усилитель У|, на

входе которого включен ФПУ], функ-

циональный генератор ФГ, диффе-

ренциальный усилитель ДУ, сумма-

юр С и источник излучения ИИ;

измерительный контур:

— устройство первичной обра-

ботки УПО, включающее усилитель

V,. вход которого подключен к ФПУ

2

,

пороговое устройство ПУ, схему сов-

падений СС, генератор счетных им-

пульсов ГСИ и счетчик Сч, выход ко-

трого подключен к устройству ото-

оражения информации.

'. Чдектрофизиологическая и фотометрическая

медицинская технология

Рис. 7.8. Структура фотометра с

ОЭИП-АШ и оптико-электрическим

контуром обратной связи

161

Пусть излучатель формирует поток излучения

ФоО) = <p

H

Uc(t),

где u

c

(t) — выходной сигнал сумматора;

<р

и

— функция преобразования.

Согласно

(7.1),

сигналы на выходах ФПУi

и

ФПУ

2

определяются с по-

мощью следующих соотношений:

ui(t) = kiOo(t)S|Ti; (7.5)

u

2

(t) = к

2

Ф

0

0)8

2

т

2

. (7.6)

Напряжение u,{t), формируемое генератором ФГ, поступает на вход

сумматора

и

один из входов дифференциального усилителя, поэтому сиг-

нал на входе ДУ

и

ду

« = К

д

[u«<t)-u,(t)K,], (7.7)

где К|,К

Д

—коэффициенты усиления усилителей У1 и ДУ.

Сигнал на выходе сумматора

u

c

(t) = К,[(1 + К

д

)и

г

(1) - К

д

К,и,(1)],

где К

с

— коэффициент передачи сумматора.

Подставляя в это выражение соотношение для определения Ui(t), по-

лучим

u

c

(t) =

К

с

[(1

+ Кд)ц,<0 - K,K

a

k,S

l

T^

0

(t)]. (7.8)

После ряда преобразований из выражения (7.8) можно получить соот-

ношение для определения ФоО)

ф

,

0

- 0 + К

д

)-ф

и

К

с

U

r

(t) (7.9)

1

+ к

1

.ф

и

.К

1

-К

с

-К

д

-8

1

-т

1

-

Обычно легко обеспечить К

д

»1 и KiKc»l, поэтому можно счи-

тать, что kitp„KiK

c

K.flSiTi

»1, поскольку k,9„S,T

(

>

О.В

этом случае выра-

жение (7.9) упростится

ФоО) « Ur(t)/KiSiXik]. (7.10)

Из выражения (7.10) следует, что крутизна изменения Ф

0

(0 за счет

действия контура обратной связи отличается от крутизны сигнала u,<t) в

1/kiKiSiTi раз, причем ki,Ki и Si — величины постоянные. Подставив вы-

ражение (7.10) в (7.5), получим: Ui(t) = u,<t), то есть контур обратной свя-

зи, образованный путем включения ФПУ в схему управления интенсив-

ностью источника, так воздействует на ФоО), что крутизна сигнала u,(t)

162

соответствует крутизне u^t). Это соответствие сохраняется независимо

от значений Si, т, и вида функции cp„.

Рассмотрим работу измерительного контура—ФПУ

2

и

УПО. Сигнал

на выходе усилителя У

2

можно определить с учетом (7.6) и (7.10)

u

2

(t) = u,(t)k

2

K

2

S2T

2

/k,K,S,T, = u

r

(t)K

•

h, (7.11)

где K=k

2

K

2

S

2

/k!KiSi—коэффициент преобразования фотометра.

При выводе выражений (7.10) и (7.11) никаких особых требований к

ФоО) поставлено не было, а конечный результат вообще не зависит от

функции преобразования излучателя

ср

и

.

Закон изменения выходного сиг-

нала

ФПУ1

во времени полностью определяется управляющим сигналом

u,(t), поступающим с.функционального генератора,

и

значением парамет-

ра h. На выходе У

2

включено пороговое устройство с опорным уровнем

V

0

, поэтому для определения длительности выходного импульса^ полу-

чим следующее выражение:

Uo

= khu

r

(to).. (7.12)

Импульс

с

выхода ПУ поступает на схему совпадений

СС и

открывает

ее. Через эту схему проходят счетные импульсы, фиксируемые

в

счетчике

Сч; результат, накопленный

в

счетчике

Сч,

представляет

собой

цифровой

эквивалент измеряемого фотометрического параметра, который отобра-

жается в УОИ.

Форма напряжения Ur(t) определяется типом измеряемого ФП. Пусть

u

r

(t) = a„t, где а

и

= U

r

(T)/T — крутизна нарастания пилообразного напря-

жения; U

r

(T) — амплитуда; Т — длительность одного цикла преобразо-

вания. Определим интервал времени to из (7.12)

t

0

= U

0

T/kU

r

(T)h.

Число импульсов, фиксируемое счетчиком за время

to,

N

C4

=

foto,

где

fo — частота счетных импульсов, поэтому

N

C4

= f

0

U

0

T/U

r

(T)kh = k

C4

/h, (7.13)

где k

C4

= foUoT/Ur(T)k — постоянный коэффициент.

В этом случае, когда в структуру обратной связи включен ФПУ

2

, а в

измерительный контур — ФПУ

Ь

легко показать, что N

C4

= k'

C4

h, где

k'

C4

=kf

0

U

0

T/U

r

(T).

Таким образом, если функциональный генератор формирует пилооб-

разное напряжение, рассматриваемый фотометр позволяет измерять ФП,

которые определяются отношением двух сигналов. Если необходимо

оценить другой параметр, связанный с отношением u]/u

2

функциональ-

ной зависимостью, то вместо схемы совпадения требуется включить

функциональный преобразователь или использовать генератор счетных

163

импульсов, для которого частота следования импульсов в пределах одно-

го цикла измерения изменяется по определенному закону. Однако изме-

рять другие фотометрические параметры с помощью этого фотометра

можно, изменив вид функции u

r

(t) [30, 35].

Пусть функциональный генератор формирует импульсы экспоненци-

альной формы, т. е.

u,<t) = U

m

(1

- е

-т/т

"),

где Т

0

— постоянная времени; Т — длительность импульса одного цикла

преобразования; U

m

=Ur(T).

Подставив значение u^t) в выражение для Uo и выбрав

Т

0

= T/lg[Uo/(kV

m

)], после ряда несложных преобразований получим

N

C4

= ^ lg—=

b"D.

(ПЛАЛ

lg[U

0

/(kUJ] *h (7-И)

Следовательно, подбирая закон управления излучением источника,

также можно вычислять любой фотометрический параметр. Закон управ-

ления должен выражаться обратной функцией по отношению к функции,

связывающей параметр h с другими. *

Рассмотренная структура фотометра может не удовлетворять разра-

ботчика из-за необходимости формирования значительных интенсивно-

стей излучения. Это связано с тем, что здесь используется метод время-

импульсного преобразования, и для достижения высокой точности изме-

рений необходимо сформировать достаточное число счетных импульсов,

поэтому длительность импульса для источника должна быть не менее де-

сятых долей миллисекунды. За это время происходит разогревание излу-

чающего элемента (например, кристалла светоизлучающего диода), что

вызывает изменения эксплуатационных характеристик излучателя — ин-

тенсивности и спектрального состава излучения, то есть должна быть

ограничена максимальная интенсивность излучения, что приводит к сни-

жению чувствительности фотометра и т. д.

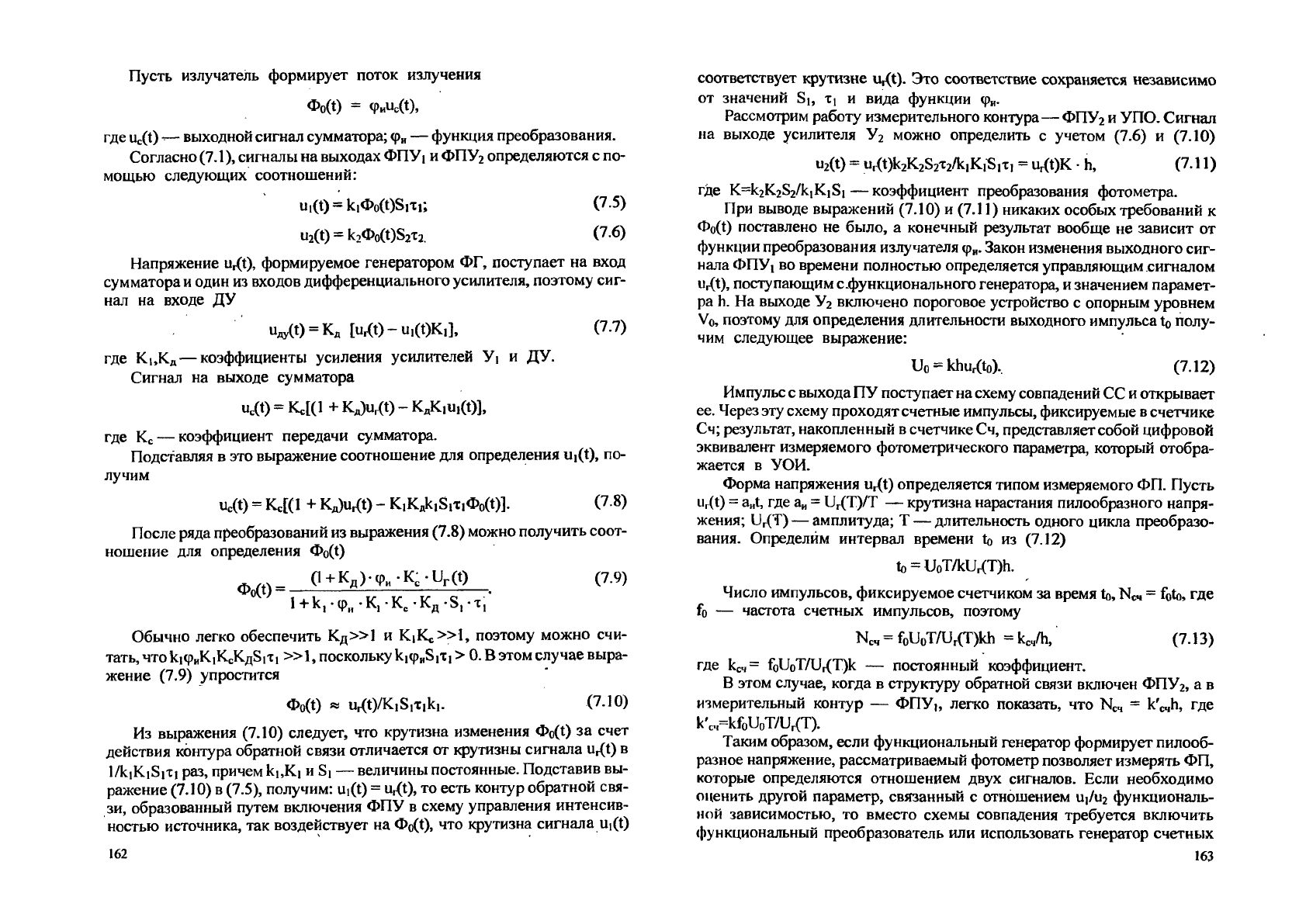

Реализовать ОЭИП-АШ можно

по

несколько иному принципу, отнеся

функцию формирования счетных импульсов в цепь управления интен-

сивностью исходного излучения (рис. 7.9).

Функциональный генератор, как и прежде, формирует сигнал u

r

(t), в

соответствии с которым должна изменяться во времени интенсивность

излучения источника Этот сигнал служит опорным для оптико-электри-

ческого контура отрицательной обратной связи, в который кроме функ-

ционального генератора (ФГ) входят дифференциальный усилитель

(ДУ), генератор импульсов (ГИ), ключ (Кл), источник излучения и фото-

приемное устройство ФПУ

2

. Генератор импульсов формирует счетные

164

импульсы с частотой

fo,

которы-

ми управляется состояние клю-

ча. Когда ключ замкнут, благо-

даря воздействию контура об-

ратной связи устанавливается

такая интенсивность исходного

излучения, которая соответству-

ет амплитуде сигнала на выходе

ФГ1У

2

, равной значению сигнала

функционального генератора в

конкретный момент цикла изме-

рения. Таким образом, осущест-

вляется амплитудная модуляция

излучения источника и контуром обратаой

высокочастотных импульсов связи

сигналом с функционального ге-

нератора. Вследствие этой модуляции источник излучает импульсы лу-

чистой энергии с изменяющейся интенсивностью.

Импульсный лучистый поток источника в измерительном контуре

преобразуется фотоприемным устройством ФПУ] в серию импульсов с

изменяющейся амплитудой, которые поступают на пороговое устройст-

во. Последнее срабатывает при достижении очередных импульсов поро-

ювого уровня; выходные импульсы с этого устройства поступают на

счетчик. Число счетных импульсов может быть определено в соответст-

вии с выражениями (7.12) или (7.13). В данном варианте фотометра ре-

жим работы источника излучения облегчен, поскольку формируется не

непрерывное излучение в течение одного цикла измерения, а импульсы

лучистой энергии с изменяющейся интенсивностью в течение того же

времени; это позволяет улучшить отмеченные ранее эксплуатационные

характеристики прибора. Включение генератора счетных импульсов в

цепь управления интенсивностью излучения источника позволяет также

упростить и процесс времяимпульсного преобразования, так как в дан-

ном варианте фотометра сокращается число операций, необходимое для

формирования цифрового'эквивалента фотометрического параметра по

сравнению, например, с фотометром, схема которого показана на

рис. 7.8. Так, например, для определения в цифровом виде оптической

плотности среды необходимо выполнить следующие операции: сформи-

ровать определенным образом (во времени, пространстве, по когерентно-

сти, поляризации

и т.

д.) лучистый поток; обеспечить условия взаимодей-

ствия лучистого потока с объектом исследования; преобразовать лучи-

стый поток после взаимодействия с объектом в электрический сигнал;

рассчитать отношение выходных сигналов

ФПУ;

сформировать импульс,

длительность которого будет пропорциональна логарифму отношения

16S

ДУ 1

СУ

ФГ

V Кл

[УйГ

УПО"

ПУ

Сч

'Выход

4 •

Рис. 7.9. Структура фотометра с

импульсной модуляцией интенсивности

сигналов; преобразовать длительность этого импульса в цифровой экви-

валент путем его заполнения счетными импульсами; зафиксировать циф-

ровой эквивалент оптической плотности в счетчике и индицировать его в

устройстве отображения результатов. В варианте фотометра по схеме на

рис. 7.9 благодаря организации работы излучателя в режиме импульсной

модуляции исключаются четвертая, пятая и шестая операции.

В заключение отметим, что в двухлучевых фотометрах, использую-

щих ОЭИП с совмещенными потоками и оптико-электрической отрица-

тельной обратной связью, точность измерения повышается в результате

сокращения числа математических операций, выполняемых с электриче-

скими сигналами; исключения влияния нелинейности функции преобра-

зования электрического сигнала в лучистый поток; уменьшения влияния

состояния, структуры и качества контакта ОЭИП с исследуемой средой;

уменьшения влияния дрейфа параметров электронных элементов и эле-

ментов ОЭИП; представления результата измерения в цифровом виде,

что также облегчает ввод и обработку информации с помощью ЭВМ. В

таких фотометрах погрешность измерения может возникнуть, если ФЭП,

включенный в состав ФПУ контура обратной связи, имеет нелинейную

энергетическую характеристику передачи. Однако и в этом случае дина-

мический диапазон работы ФПУ существенно ограничен вследствие дей-

ствия указанного контура. Особых требований к линейности энергетиче-

ской характеристики второго ФПУ (второго ФЭП) не предъявляется, по-

скольку всегда используется только одна точка этой характеристики, со-

ответствующая формированию сигнала, при котором срабатывает

пороговое устройство.

7.1.6. Двухволновые преобразователи

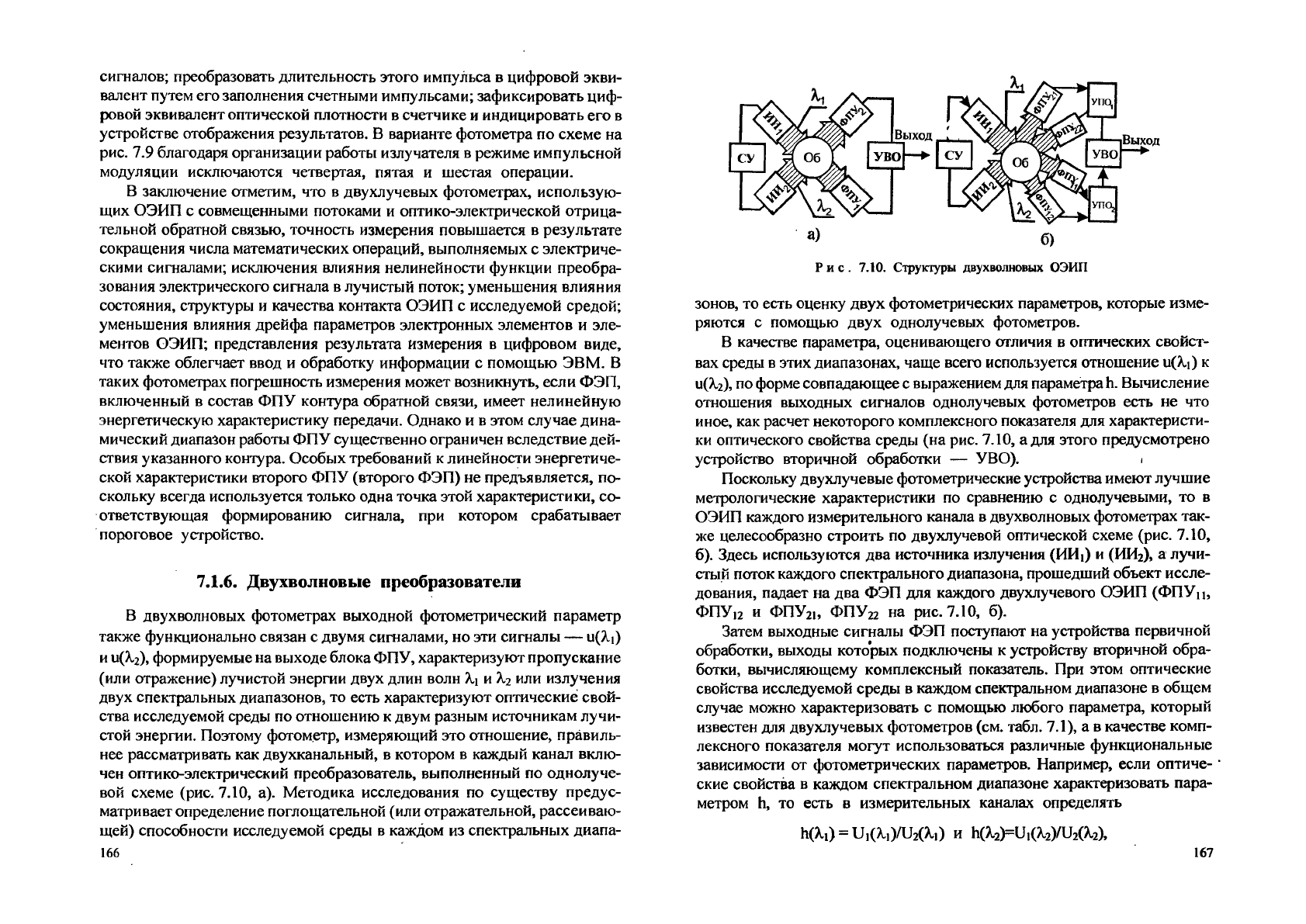

В двухволновых фотометрах выходной фотометрический параметр

также функционально связан с двумя сигналами, но эти сигналы — и(?ч)

и и(А.г),

формируемые на выходе блока ФПУ, характеризуют пропускание

(или отражение) лучистой энергии двух длин волн ?ц и

А-г

или излучения

двух спектральных диапазонов, то есть характеризуют оптические свой-

ства исследуемой среды по отношению к двум разным источникам лучи-

стой энергии. Поэтому фотометр, измеряющий это отношение, правиль-

нее рассматривать как двухканальный, в котором в каждый канал вклю-

чен оптико-электрический преобразователь, выполненный по однолуче-

вой схеме (рис. 7.10, а). Методика исследования по существу предус-

матривает определение поглощательной (или отражательной, рассеиваю-

щей) способности исследуемой среды в каждом из спектральных диапа-

166

а)

б)

Рис. 7.10. Структуры двухволновых ОЭИП

зонов, то есть оценку двух фотометрических параметров, которые изме-

ряются с помощью двух однолучевых фотометров.

В качестве параметра, оценивающего отличия в оптических свойст-

вах среды в этих диапазонах, чаще всего используется отношение

u(X.j)

к

и(А.г),

по форме совпадающее

с

выражением

для

параметра h. Вычисление

отношения выходных сигналов однолучевых фотометров есть не что

иное, как расчет некоторого комплексного показателя для характеристи-

ки оптического свойства среды (на рис. 7.10, а для этого предусмотрено

устройство вторичной обработки — УВО). i

Поскольку двухлучевые фотометрические устройства имеют лучшие

метрологические характеристики по сравнению с однолучевыми, то в

ОЭИП каждого измерительного канала в двухволновых фотометрах так-

же целесообразно строить по двухлучевой оптической схеме (рис. 7.10,

б). Здесь используются два источника излучения (ИИ1) и (ИИг), а лучи-

стый поток каждого спектрального диапазона, прошедший объект иссле-

дования, падает на два ФЭП для каждого двухлучевого ОЭИП (ФПУц,

ФПУ12 и ФПУ

2

ь ФПУ22 на рис. 7.10, б).

Затем выходные сигналы ФЭП поступают на устройства первичной

обработки, выходы которых подключены к устройству вторичной обра-

ботки, вычисляющему комплексный показатель. При этом оптические

свойства исследуемой среды в каждом спектральном диапазоне в общем

случае можно характеризовать с помощью любого параметра, который

известен для двухлучевых фотометров (см. табл. 7.1), а в качестве комп-

лексного показателя могут использоваться различные функциональные

зависимости от фотометрических параметров. Например, если оптиче-

ские свойства в каждом спектральном диапазоне характеризовать пара-

метром h, то есть в измерительных каналах определять

h(X

1

) = U

l

(^

l

)/U

2

(X

l

) и h(X

2

)=U

1

(^

2

)/U2(X2),

167

то в качестве комплексного показателя можно выбрать отношение

ц, = h(fc,)/h(ta).

Здесь UI(A-I); U2(^I); U 1(^-2) И U

2

(X

2

) — электрические сигналы на выхо-

дах блоков ФПУ соответствующих двухлучевых ОЭИП. Показатель jii

не единственно возможный комплексный показатель. В качестве него

можно выбрать и другое отношение

ц

2

= Ь(А

1

)/[Ь(А

1

)+Ь(А.

2

)].

Если оптические свойства среды оценить с помощью параметра

г,

то

есть определять

гС^О = U(X,)/[U

I

(^

I

)+U2(?„)] И r(^

2

) = U

1

(A

2

)/[U

1

(A

2

)+U

2

(X

2

)],

то комплексные показатели jj.i и ц

2

принимают вид

р, = г(А.,)/Г(А

2

),

Ц

2

= rC^O/frC^iHK^)]-

Несложно построить и другие варианты двухволновых фотометров,

отличающихся как видом выбранных для оценки оптических свойств

среды фотометрических параметров, так

и

типом выходного комплексно-

го показателя.

Применение двухлучевых ОЭИП в двухволновых фотометрах значи-

тельно усложняет структуру как оптического тракта фотометра, так и

устройства обработки сигналов ФПУ. Кроме того, построение таких фо-

тометров связано с преодолением определенных трудностей по достиже-

нию требуемой точности измерений, которые обусловлены отличием в

интенсивности излучения источников лучистой энергии в разных спект-

ральных диапазонах, различной спектральной чувствительностью фото-

приемников и другими факторами. Многие результаты могут быть испо-

льзованы и для анализа точности измерений двухволновых фотометров.

Двойное преобразование с выходными сигналами двух двухлучевых

ОЭИП необходимо для нахождения значения комплексного показателя,

измеряемого с помощью двухволнового фотометра Например, относите-

льная погрешность 5) измерения показателя pi в соответствии с выраже-

нием (7.3) рассчитывается как

&

бы-бь,

1+8

и

где 5ы и 5i

i2

— относительные погрешности измерения параметров hi

и

h

2

,

каждая из которых рассчитывается с помощью выражения в виде

168

6

5 _8

u

,(^

2

)-8

lfl

(X

2

)

1+SA) ' "

2

l+6

lfl

(X

2

) '

где

S

u

i(A,i); 6

u2

(A.i); 5

и

|(Я.

2

); 6

u2

(X.2)

— относительные погрешности измере-

ния каждого из сигналов ui(A-i); u

2

(A.|); ui(A,

2

); u

2

(A.

2

).

Для выходного параметра двухволнового фотометра также

A|i]

B

> Api", а функция плотности распределения показателя pj при нали-

чии случайных флуктуаций в сигналах ОЭИП имеет еще более выражен-

ный асимметричный вид.

Все сказанное справедливо и при выборе другого комплексного пока-

зателя, например ц

2

, при этом для расчетов погрешности его измерения

нужно воспользоваться выражениями для расчета погрешностей пара-

метра г.

Детальный анализ аналитических подходов к исследованию характе-

ристик двухволновых фотометров выходит за рамки данной книги, поэ-

тому далее рассмотрим некоторые возможности оптимизации структуры

этого класса фотометров. Реализация этих возможностей позволяет упро-

стить фотометры, повысить точность измерения комплексного показате-

ля и снизить требования к эксплуатационным характеристикам ряда уз-

лов

таких

фотометров.

Покажем эти возможности на примере двухволно-

вого

фотометра,

в

котором в качестве фотометрических параметров испо-

льзуется h, а в качестве комплексного показателя — ць

Нетрудно убедиться, что

_ h, _ u,(A.,)/ U

2

(A.,) _ u,(A.,)u

2

(A.

2

)

h

2

u,(A.

2

)/u

2

(A,

2

) U

2

(A,)U,(A.

2

)'

то есть pi вычисляется путем определения двойного отношения сигналов.

Упростить задачу определения двойного отношения можно было бы,

например, если в фотометре создать условия, при которых

u

2

(A.|)ui(A.

2

) = const. Тогда

р.|

будет определяться значением произведения

сигналов

Ui(A.i)u

2

(A,

2

).

Еще большее упрощение достигается при выполне-

нии следующих условий:

u

2

(A-i)

= const, a

ui(A-i)

= UI(A.

2

),

тогда pi определяется только значением и

2

(А.

2

). Обеспечить эти условия

позволяет применение оптико-электрического контура отрицательной

обратной связи, в который входит один из оптических каналов, и автома-

тического управления интенсивностью излучения в обоих спектральных

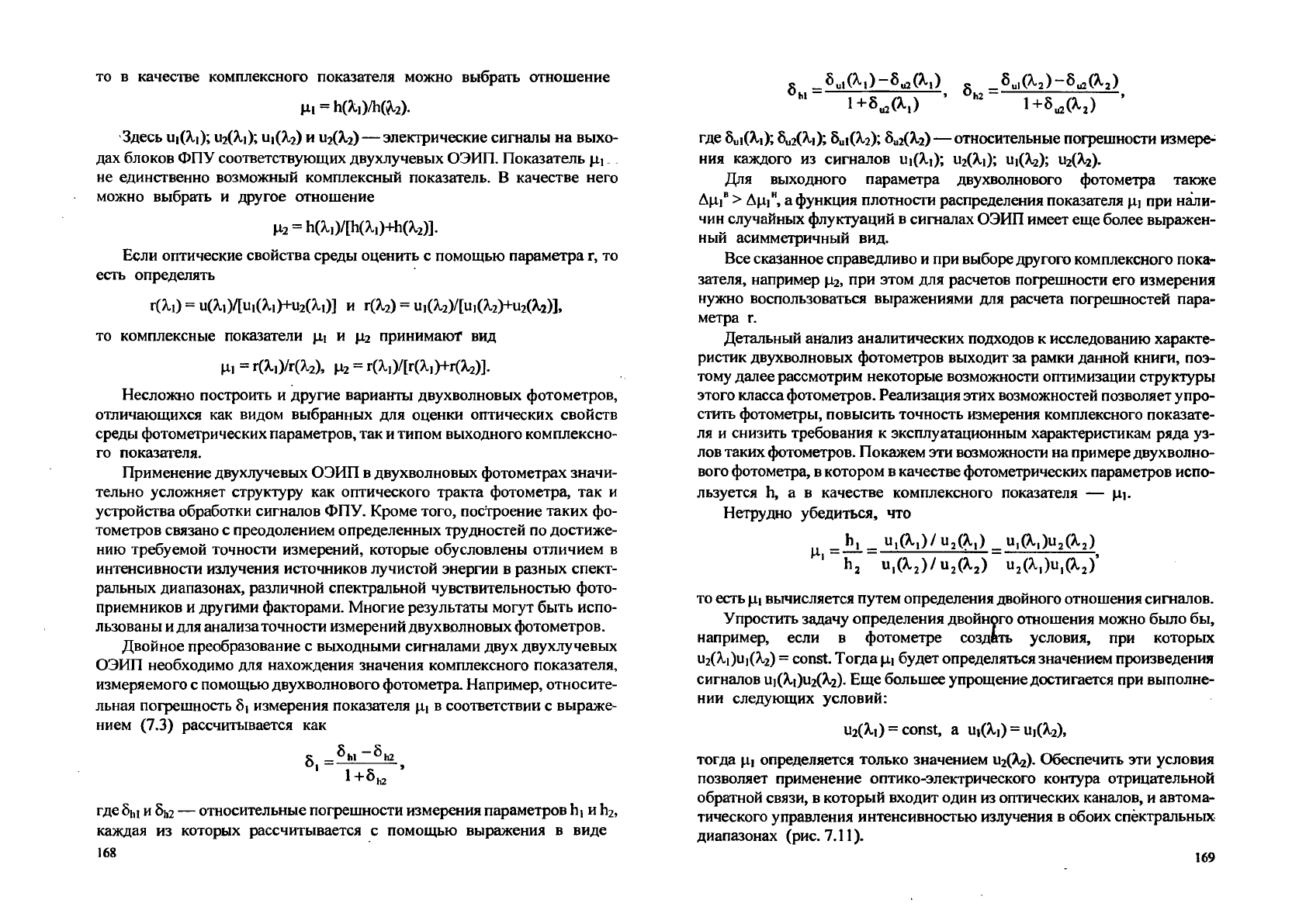

диапазонах (рис. 7.11).

169

Рис. 7.11. Структуры двухволновых

фотометров с разнесенными

и совмещенными потоками

Источник излучения фотометра

может излучать поток энергии в двух

спектральных диапазонах. Для изме-

нения этих диапазонов источник

имеет два входа для управляющих

сигналов, которые формируются в

схеме управления (СУ), содержащей

источник постоянного опорного на-

пряжения (ИОН), устройство выбор-

ки и хранения (УВХ), дифференциа-

льный усилитель (ДУ) и сумматор

(С). Схема управления содержит так-

же генератор тактов (ГТ), связанный

с переключателем П, в котором пре-

дусмотрены четыре пары контактов.

Один цикл измерения показателя

pi содержит два такта. В первом так-

те источник излучает поток энергии в спектральном диапазоне {Xi}, а во

втором —

в

диапазоне {Х

2

}. Пусть pi(Xi) и р

2

(Х0—коэффициенты обрат-

ного рассеяния участков среды между источником и ФПУ] и источником

и ФПУ

2

для диапазона {А.|}, a pi(X

2

) и р

2

(Х.

2

)

:

— такие же коэффициенты

для диапазона {Х

2

}, причем pi(Xi) * p

2

(Xi) и pi(X

2

) * р

2

(Х

2

), так как ФПУ1

и ФПУ

2

расположены на разном расстоянии от источника излучения. Вы-

ходные сигналы ФПУ для разных диапазонов определяются как

иКХО^к^^Ор^ОФоФО;

и

2

(Х,) = к,8

2

(Х

1

)р

2

(Х

1

)Ф

0

(Х

1

);

и,(Х

2

) = к

2

8,(Х

1

)р

1

(Х

2

)Ф

0

(Х

2

);

и

2

(к

2

) = k

2

S

2

(Xi )р

2

(Х

2

)Фо(Л,

2

),

где Ф

0

(А.,), Фо(А.

2

) — интенсивности исходного излучения в соответству-

ющих диапазонах; Si(A-i), S

2

(Xi)—чувствительности ФПУ]

и

ФПУ

2

в пер-

вом диапазоне; Si(X

2

),S

2

(^

2

) — чувствительности этих ФПУ во втором

диапазоне; ki и к

2

— коэффициенты преобразования для соответствую-

щих потоков.

В

первом такте переключатель с помощью генератора тактов устанав-

ливается в положение, при котором сигнал с ФПУ

2

— u

2

(Xi) — через кон-

такт 4 и усилитель (У) поступает на вход дифференциального усилителя.

На второй вход последнего через контакт 7 поступает опорное напряже-

ние с (ИОН). Это же напряжение поступает на сумматор, выход которого

170

через контакт

2

подключен к источнику излучения. Таким образом, в пер-

вом такте образуется оптико-электрический контур отрицательной об-

ратной связи, в который входят ИИ, участок среды ИИ-ФПУ

2

, ФПУ

2

, ДУ

и

С. При достаточно большом коэффициенте усиления ДУ благодаря дей-

ствию контура обратной связи можно считать, что

U

2

(A,I)

=

Uo

(Uo—опор-

ное напряжение источника ИОН), поэтому

Фо(Х,) = U

0

/[k|S

2

(X.|)p

2

(X.i)]; (7.15)

u,(A,) = S^Op^OUo/tS^MX,)].

Сигнал ui(Xi) через контакт 6 переключателя поступает на вход УВХ

и запоминается в нем.

Во втором такте переключатель переводится сигналом с ГТ во второе

положение, при котором на входы дифференциального усилителя посту-

пают сигнал Ui(X

2

) с ФПУ] (через контакт 5)

и

напряжение U

n

с УВХ (че-

рез контакт

7).

Выход сумматора подключается ко второму управляюще-

му входу источника излучения (через контакт 1). Благодаря действию

контура обратной связи во втором такте уже включен ФПУь поэтому

U|(X

2

)=U

N

, а ФО(А,

2

) И сигнал И

2

(Х

2

) определяются как

Фофа) = U„ / [k

2

Si(X

2

)pi(A,

2

)]; (7.16)

u

2

(X

2

) = S

2

(X

2

)p

2

(X

2

)U

n

/ [S,(X

2

)

Pl

(X

2

)J.

Так как U

n

= k„ui(A.i)

(k„

— коэффициент преобразования устройства

выборки

и

хранения), то выражение (7.16)

с

учетом (7.15) можно записать

в виде

(7-17)

S^yp&fo^yp ,(Х

2

) h

2

где k = k

n

UoSi(X

1

)S

2

(X

2

)/[S

2

(^i)Si(Xi)] — коэффициент преобразования

двухволнового фотометра.

Сигнал и

2

(Х

2

), поступающий во втором такте на устройство отображе-

ния информации (УОИ), как следует из выражения (7.17), пропорциона-

лен комплексному показателю Ць Масштаб представления показателя щ

зависит от выбора значений к

п

и Uo. Отличия в спектральной чувствите-.

льности ФПУ, температурные изменения чувствительности практически

не влияют на работу фотометра, поскольку, как показано в [6], они в зна-

чительной степени компенсируются, так как входят в сомножители чис-

лителя и знаменателя коэффициента к. Основное требование к ФПУ —

линейность их энергетических характеристик.

171

Рассмотренная структура формирования сигналов управления источ-

ника излучения не является единственно возможной, но в любом вариан-

те эффективным средством упрощения структуры двухлучевого фото-

метра является введение оптико-электрического контура отрицательной

обратной связи, обхватывающего оптический канал двухлучевых ОЭИП.

7.2. УЗЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ

ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Эффективное использований возможностей описанных выше струк-

тур ОЭИП в значительной степени определяется качеством входящих в

них узлов

и

элементов: типом излучателей и фотоэлектрических преобра-

зователей, характеристиками оптических узлов, используемых для фор-

мирования отдельных лучей и управления спектральным составом лучи-

стого потока, схем вычисления фотометрических параметров и расчета

медицинских показателей. Радиоэлектронная промышленность постоян-

но предлагает все новые светоизлучающие и фоточувствительные эле-

менты, а также оптические и оптоэлектронные узлы и изделия микро-

электроники, которые позволяют

1

совершенствовать конструкцию и эксп-

луатационные показатели фотометров.

Перед разработчиками технических систем всегда стоят проблемы

выбора тех или иных элементов и узлов из имеющегося набора, что не

всегда легко сделать. Для осознанного выбора необходимо знать назначе-

ние и характеристики узла или элемента, возможности согласования его

характеристик с характеристиками других узлов. Ниже будут рассмотре-

ны основные типы оптических систем, излучателей лучистой энергии и

фотоэлектрических преобразователей для использования их в фотомет-

рических системах, а также методы решения проблемы согласования ха-

рактеристик этих элементов, объединяемых, как показано в гл. 5, в два

специфических для фотометрических исследований устройства: устрой-

ство формирования излучения (УФИ) и фотоприемное устройство

(ФПУ). Расчету электрических схем этих устройств будут посвящены ма-

териалы следующего раздела. Сведения о механических конструкциях

оптических трактов фотометров изложены в специальной литературе по

оптическим приборам и в руководствах по применению фотометров [10,

23, 27] и другие.

172

7.2.1. Оптические элементы фотометров

От выбора элементов в оптических системах (ОС), включенных в

структуру оптико-электрических измерительных преобразователей, в

значительной степени зависит точность формирования потоков излуче-

ния, интенсивность которых определяет величины электрических сигна-

лов на выходе блока ФПУ. Оптические системы могут включаться как со

стороны источника излучения, так

и

со стороны блока ФПУ

(см.

рис. 7.1).

Остановимся подробнее на характеристике оптических элементов, пред-

назначенных для управления спектральным составом потоков и канали-

зации энергии излучения.

Для формирования заданного спектрального состава излучения или

выделения потоков лучистой энергии относительно узкого спектрально-

го диапазона из исходного полихроматического излучения применяются

оптические фильтры и монохроматоры. Более просты по устройству и

широко доступны на практике оптические фильтры. Система фильтров

позволяет согласовывать спектральные характеристики излучения источ-

ника и спектральные характеристики чувствительности блока ФЭП со

спектральными характеристиками пропускания (отражения) исследуе-

мой среды.

Оптические фильтры делятся на абсорбционные и интерференцион-

ные.

Действие абсорбционных фильтров основано на избирательном по-

глощении излучения; они изготавливаются на твердых, жидких и газооб-

разных избирательно-поглощательных средах. Примерами абсорбцион-

ных фильтров могут служить цветные стекла, окрашенные пленки жела-

тина

и

пластмассы, пленки германия

и

кремния, щелочно-галоидные слои

и другие материалы.

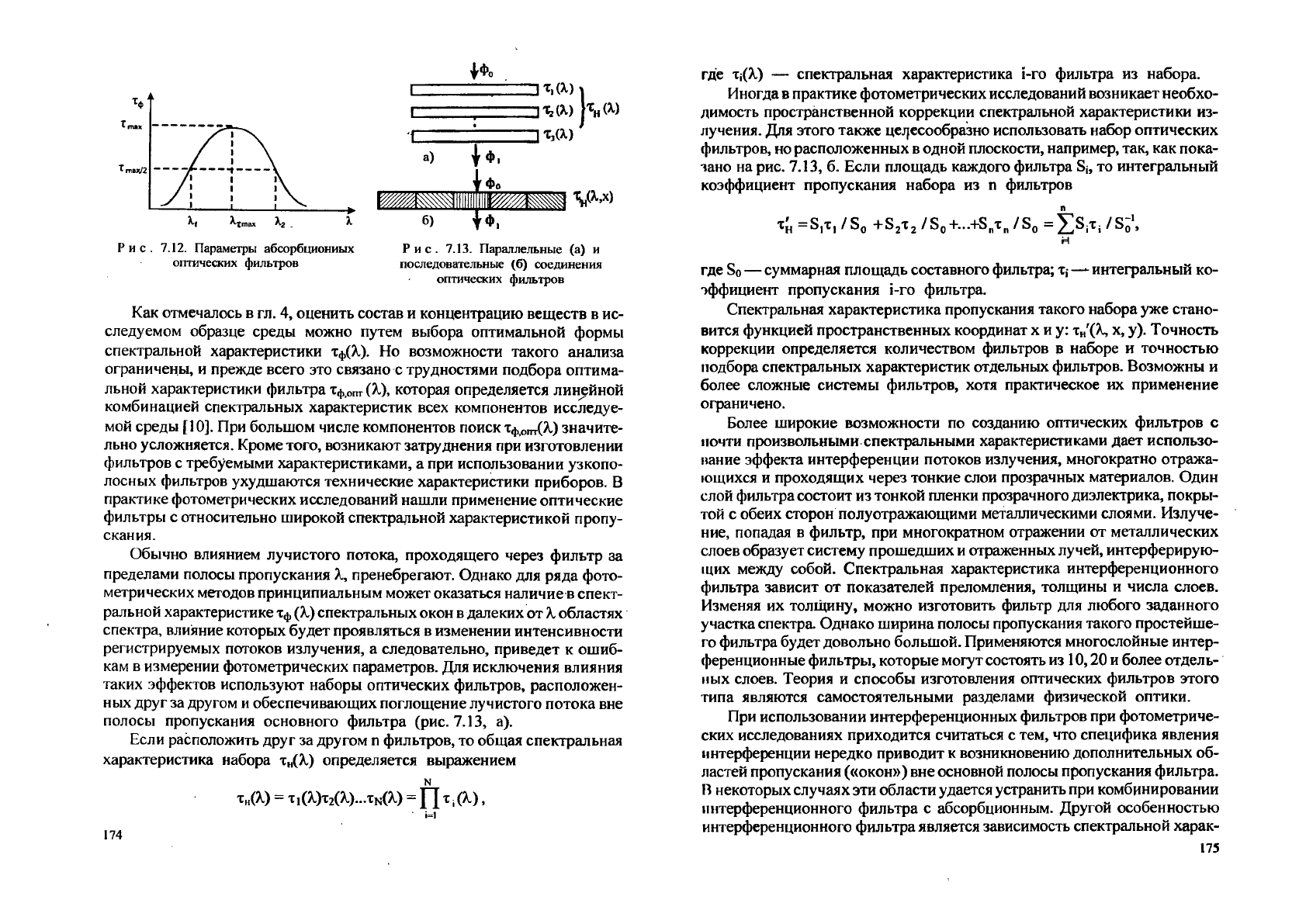

Процесс поглощения абсорбционным фильтром лучистого потока

описывается выражением (4.1) (см. параграф 4.2.1), а основными его по-

казателями являются (рис. 7.12): спектральная характеристика пропуска-

ния

Тф(Я,);

длина волны ^

nax

, на которой коэффициент пропускания имеет

максимальное значение т

тах

; ширина полосы пропускания к =

Хг

-

A-ь

где

Я.)

и

Я.2

(к

2

>

А.0

— длины волн, для которых

Тф (Я.|)

=

Тф (fa)

= т

тах

/2.

Если на пути излучения со спектральной характеристикой

Фо(А)

уста-

новить фильтр со спектральной характеристикой пропускания

Тф

(А,), то

результирующее излучение будет обладать спектральной характеристи-

кой

Фо(к) Тф (А.).

Поток излучения после взаимодействия с образцом, име-

ющим спектральную характеристику пропускания

т(Х),

будет обладать

уже спектральной характеристикой Фо(А,)тф(А,)т(А,).

173

TRIM/2

Рис. 7.12. Параметры абсорбционных

оптических фильтров

I] X, (X),

1Ш) Км

] х,(Х)

ум

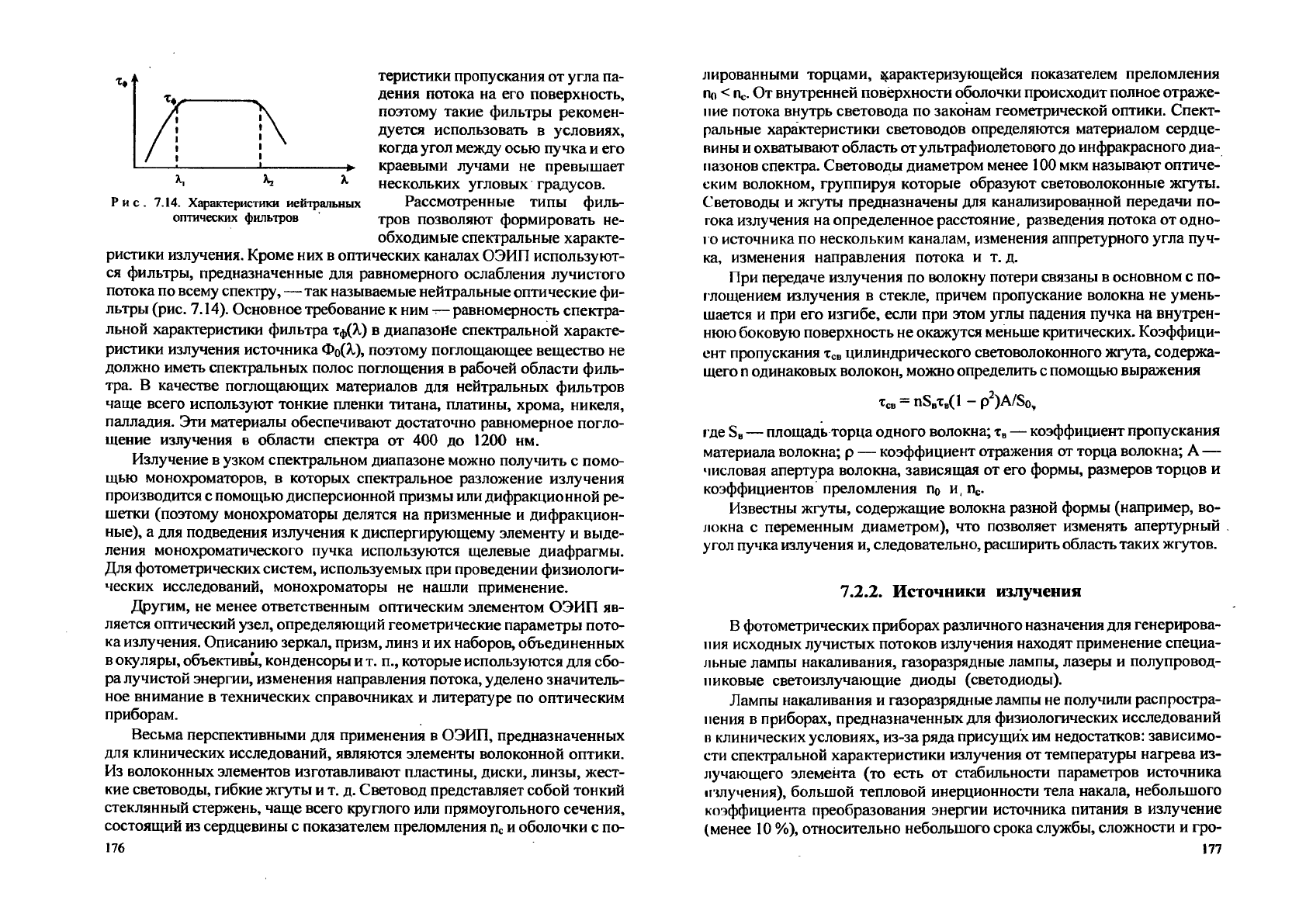

Рис. 7.13. Параллельные (а) и

последовательные (б) соединения

оптических фильтров

Как отмечалось в гл. 4, оценить состав и концентрацию веществ в ис-

следуемом образце среды можно путем выбора оптимальной формы

спектральной характеристики Тф(Х). Но возможности такого анализа

ограничены, и прежде всего это связано с трудностями подбора оптима-

льной характеристики фильтра Тф

>опт

которая определяется линейной

комбинацией спектральных характеристик всех компонентов исследуе-

мой среды [10]. При большом числе компонентов поиск

Тф

0ГГТ

(А.)

значите-

льно усложняется. Кроме того, возникают затруднения при изготовлении

фильтров с требуемыми характеристиками, а при использовании узкопо-

лосных фильтров ухудшаются технические характеристики приборов. В

практике фотометрических исследований нашли применение оптические

фильтры с относительно широкой спектральной характеристикой пропу-

скания.

Обычно влиянием лучистого потока, проходящего через фильтр за

пределами полосы пропускания

X,

пренебрегают. Однако для ряда фото-

метрических методов принципиальным может оказаться наличие в спект-

ральной характеристике

Тф (X)

спектральных окон

в

далеких от

X

областях

спектра, влияние которых будет проявляться в изменении интенсивности

регистрируемых потоков излучения, а следовательно, приведет к ошиб-

кам в измерении фотометрических параметров. Для исключения влияния

таких эффектов используют наборы оптических фильтров, расположен-

ных друг за другом

и

обеспечивающих поглощение лучистого потока вне

полосы пропускания основного фильтра (рис. 7.13, а).

Если расположить друг за другом п фильтров, то общая спектральная

характеристика набора т„(Я.) определяется выражением

т

н

(Л) = т,(Л)т

2

(Х)...т

к

(Х) = Пт

i (X),

174

где Tj(A.) — спектральная характеристика i-ro фильтра из набора.

Иногда

в

практике фотометрических исследований возникает необхо-

димость пространственной коррекции спектральной характеристики из-

лучения. Для этого также целесообразно использовать набор оптических

фильтров, но расположенных

в

одной плоскости, например, так, как пока-

зано на рис. 7.13, б. Если площадь каждого фильтра Sj, то интегральный

коэффициент пропускания набора из п фильтров

п

х'

и

=S,T, /S

0

+S

2

T

2

/S

0

+...+S

N

X

N

/S

0

=£

S

I

T

I /S-

1

,

H

где

So

— суммарная площадь составного фильтра;

т,-

— интегральный ко-

эффициент пропускания i-ro фильтра.

Спектральная характеристика пропускания такого набора уже стано-

вится функцией пространственных координат х и у: т„'(^, х, у). Точность

коррекции определяется количеством фильтров в наборе и точностью

подбора спектральных характеристик отдельных фильтров. Возможны и

более сложные системы фильтров, хотя практическое их применение

ограничено.

Более широкие возможности по созданию оптических фильтров с

почти произвольными спектральными характеристиками дает использо-

вание эффекта интерференции потоков излучения, многократно отража-

ющихся и проходящих через тонкие слои прозрачных материалов. Один

слой фильтра состоит из тонкой пленки прозрачного диэлектрика, покры-

той с обеих сторон полуотражающими металлическими слоями. Излуче-

ние, попадая в фильтр, при многократном отражении от металлических

слоев образует систему прошедших

и

отраженных

лучей,

интерферирую-

щих между собой. Спектральная характеристика интерференционного

фильтра зависит от показателей преломления, толщины и числа слоев.

Изменяя их толщину, можно изготовить фильтр для любого заданного

участка спектра. Однако ширина полосы пропускания такого простейше-

го фильтра будет довольно большой. Применяются многослойные интер-

ференционные фильтры, которые могут состоять из 10,20

и

более отдель-

ных слоев. Теория и способы изготовления оптических фильтров этого

типа являются самостоятельными разделами физической оптики.

При использовании интерференционных фильтров при фотометриче-

ских исследованиях приходится считаться с тем, что специфика явления

интерференции нередко приводит к возникновению дополнительных об-

ластей пропускания («окон») вне основной полосы пропускания фильтра.

В некоторых случаях эти области удается устранить при комбинировании

интерференционного фильтра с абсорбционным. Другой особенностью

интерференционного фильтра является зависимость спектральной харак-

175

теристики пропускания от угла па-

дения потока на его поверхность,

поэтому такие фильтры рекомен-

дуется использовать в условиях,

когда угол между осью пучка

и

его

краевыми лучами не превышает

нескольких угловых градусов.

Рассмотренные типы филь-

тров позволяют формировать не-

обходимые спектральные характе-

ристики излучения. Кроме них в оптических каналах ОЭИП используют-

ся фильтры, предназначенные для равномерного ослабления лучистого

потока по всему спектру,—так называемые нейтральные оптические фи-

льтры (рис. 7.14). Основное требование к ним — равномерность спектра-

льной характеристики фильтра

Тф(А,)

в диапазоне спектральной характе-

ристики излучения источника

Ф

0

(Х),

поэтому поглощающее вещество не

должно иметь спектральных полос поглощения в рабочей области филь-

тра. В качестве поглощающих материалов для нейтральных фильтров

чаще всего используют тонкие пленки титана, платины, хрома, никеля,

палладия. Эти материалы обеспечивают достаточно равномерное погло-

щение излучения в области спектра от 400 до 1200 нм.

Излучение в узком спектральном диапазоне можно получить с помо-

щью монохроматоров, в которых спектральное разложение излучения

производится с помощью дисперсионной призмы или дифракционной ре-

шетки (поэтому монохроматоры делятся на призменные и дифракцион-

ные), а для подведения излучения к диспергирующему элементу и выде-

ления монохроматического пучка используются щелевые диафрагмы.

Для фотометрических

систем,

используемых при проведении физиологи-

ческих исследований, монохроматоры не нашли применение.

Другим, не менее ответственным оптическим элементом ОЭИП яв-

ляется оптический узел, определяющий геометрические параметры пото-

ка излучения. Описанию зеркал, призм, линз и их наборов, объединенных

в

окуляры, объективы, конденсоры

и т.

п., которые используются для сбо-

ра лучистой энергии, изменения направления потока, уделено значитель-

ное внимание в технических справочниках и литературе по оптическим

приборам.

Весьма перспективными для применения в ОЭИП, предназначенных

для клинических исследований, являются элементы волоконной оптики.

Из волоконных элементов изготавливают пластины, диски, линзы, жест-

кие световоды, гибкие жгуты и

т.

д. Световод представляет собой тонкий

стеклянный стержень, чаще всего круглого или прямоугольного сечения,

состоящий из сердцевины с показателем преломления п

с

и оболочки с по-

176

Рис. 7.14. Характеристики нейтральных

оптических фильтров

лированными торцами, характеризующейся показателем преломления

По

<

Пс.

От внутренней поверхности оболочки происходит полное отраже-

ние потока внутрь световода по законам геометрической оптики. Спект-

ральные характеристики световодов определяются материалом сердце-

вины

и

охватывают область от ультрафиолетового

до

инфракрасного диа-

пазонов спектра. Световоды диаметром менее 100 мкм называют оптиче-

ским волокном, группируя которые образуют световолоконные жгуты.

Световоды и жгуты предназначены для канализированной передачи по-

тока излучения на определенное расстояние, разведения потока от одно-

го источника по нескольким каналам, изменения аппретурного угла пуч-

ка, изменения направления потока и т. д.

При передаче излучения по волокну потери связаны в основном с по-

глощением излучения в стекле, причем пропускание волокна не умень-

шается и при его изгибе, если при этом углы падения пучка на внутрен-

нюю

боковую поверхность не окажутся меньше критических. Коэффици-

ент пропускания т

св

цилиндрического световолоконного жгута, содержа-

щего п

одинаковых волокон, можно определить

с

помощью выражения

Тсв

= nS

B

T„(L - p

2

)A/So,

где

S„

— площадь торца одного волокна;

т„

— коэффициент пропускания

материала волокна; р — коэффициент отражения от торца волокна; А —

числовая апертура волокна, зависящая от его формы, размеров торцов и

коэффициентов преломления По и, п

с

.

Известны жгуты, содержащие волокна разной формы (например, во-

локна с переменным диаметром), что позволяет изменять апертурный

угол пучка излучения и, следовательно, расширить область таких жгутов.

7.2.2. Источники излучения

В

фотометрических приборах различного назначения для генерирова-

ния исходных лучистых потоков излучения находят применение специа-

льные лампы накаливания, газоразрядные лампы, лазеры и полупровод-

никовые светоизлучающие диоды (светодиоды).

Лампы накаливания и газоразрядные лампы не получили распростра-

нения в приборах, предназначенных для физиологических исследований

в клинических условиях, из-за ряда присущих

им

недостатков: зависимо-

сти спектральной характеристики излучения от температуры нагрева из-

лучающего элемента (то есть от стабильности параметров источника

излучения), большой тепловой инерционности тела накала, небольшого

коэффициента преобразования энергии источника питания в излучение

(менее

10

%), относительно небольшого срока службы, сложности и гро-

177