Ракова М.М., Рязанчева И.В. (ред.) История русского искусства. Том 1. Искусство X - первой половины XIX века

Подождите немного. Документ загружается.

3-1

РАЗДЕЛ

ВТОРОЙ. ИСКУССТВО

XI! —

СЕРЕДИНЫ

XIII

ВЕКА

храм князя Рюрика Ростиславича, имевшего,

по словам летописца,

«любовь

несытну

о зда-

ниях».

Почти несомненно,

что ее

автором

был

любимый мастер князя Петр Милонег,

о

творчестве которого есть восторженное

упо-

минание

в

летописи, сравнивающей Милонега

с библейским зодчим Веселиилом.

Очень

ве-

роятно,

что тот же

Милонег строил

и

чернигов-

скую церковь Пятницы

и

вскрытую раскопками

церковь Апостолов

в

Белгороде,

отличавшуюся особой роскошью внутреннего

убранства.

Археологические раскопки необычайно расширили

наши знания

о

древнерусском зодчестве

и, е

частности,

показали,

что

разнообразие типов

и

стилистических

оттенков

в

архитектуре Южной Руси

в эту

пору

было

очень велико.

Так, в

Новгороде-Северском

открыта церковь, имевшая совершенно особую

«готическую»

профилировку пилястр,

не

встречаю-

щуюся

ни в

киевских,

ни в

смоленских храмах.

Цер-

ковь, раскопанная

в

Путивле, имела, подобно

византийским

и

балканским храмам, дополнительные

апсиды

с

северной

и

южной сторон здания.

Процесс дифференциации русского зодче-

ства продолжался

и на

рубеже

XII и XIII ве-

ков,

создавая новые

и

новые

локальные

вари-

анты. Вместе

с тем

ясно,

что это

разнообразие

творческой мысли

не

разрывает связей между

русскими

архитектурными школами.

В

течение

всего

XII

века зодчие

не

ограничивались рабо-

той внутри своего княжества: галицкие масте-

ра строили

во

Владимире, черниговские—в

Ря-

зани

и

Смоленске, смоленские

— в

Новгороде,

Рязани

и

Киеве. Взаимный обмен техническим

и художественным опытом способствовал

бы-

строму расцвету архитектуры, распростране-

нию нового направления

на

рубеже

XII и XIII

веков,

охватившего, по-видимому, почти

все

русские

архитектурные школы. Даже

во вла-

димиро-суздальском зодчестве поздние памят-

ники—

собор Рождества Богородицы

в

Сузда-

ле

и

особенно Георгиевский собор

в

Юрьеве-

Польском

— по

всем данным имели башнеоб-

разную композицию завершения

и,

вероятно,

ступенчато повышающуюся систему сводов.

Таким образом,

в

конце

XII

века

в

зодчестве

различных русских земель

все

более настойчи-

во проявляются общие, точнее—общерусские

тенденции развития. Почти повсюду пересмат-

риваются киевские традиции, проявляются

башнеобразность

и

динамика

композиции,

ин-

терьер подчиняется внешнему облику здания,

фасады

богато декорируются. Композицион-

ная идея храмов,

их

художественный образ

были

повсюду более

или

менее сходными,

хо-

тя

в

каждой архитектурной школе Руси

они ре-

шались

в

своих местных формах.

В

чем же

причина появления новых художе-

ственных форм

в

русском зодчестве конца

XII

века? По-видимому, решающим

было

влияние

городской

культуры, рост

и

усиление городов,

экономическое укрепление посадов.

Эти

усло-

вия вызвали особое внимание

к

архитектурно-

му облику городов,

в

котором яркий силуэт

храмов

и

декоративная насыщенность

их

фаса-

дов должны

были

играть важную, акцентирую-

щую роль. Общность тенденций развития

по-

казывает,

что в

русском зодчестве явно

про-

бивалось, пусть

еще

слабое,

но

крепнущее

и

побеждающее межобластное течение, содер-

жавшее черты общерусского архитектурного

стиля, которому принадлежало будущее.

С

полным основанием можно говорить

о

начав-

шейся кристаллизации общерусских националь-

ных особенностей строительного искусства.

На этом высоком уровне быстрое развитие

русской

архитектуры

было

прервано монголо-

татарским нашествием.

Глава

вторая

ЖИВОПИСЬ

С

началом

феодального дробления Руси

и

возникновением новых центров начинают скла-

дываться

местные школы живописи.

Во

Влади-

мире,

Новгороде киевская традиция постепен-

но перерабатывается, искусство приобретает

все более самобытные черты. Развитие идет

в

двух

направлениях.

С одной стороны,

все

сильнее сказывается

влияние церкви, роль которой

в

годы напря-

женной борьбы Киева

с

сепаратистскими

тенденциями местных княжеств сильно

воз-

растает. Церковь ведет упорную борьбу

с

пережитками язычества, светскими тенденция-

ми,

за

чистоту

и

строгость христианских обря-

дов.

Образы святых становятся более суровы-

ми,

аскетичными,

в них нет той

непосредствен-

ной связи

с

портретными изображениями,

которая характерна

для

киевского искусства

XI

века. Светские сюжеты фресок лестничных

башен Софийского собора казались

уже не-

уместными

в

храмах

XII—XIII

веков. Богатство

светотеневой лепки ранних киевских мозаик

и фресок сменяется подчеркнутой линейно-

стью, усиливающей плоскостный характер

изо-

бражения; светлые тона

лиц с

голубыми

и

зелеными тенями уступают место темно-охри-

стому цвету иконописных ликов.

С другой стороны,

в

противовес этому

про-

цессу,

в

искусство местных школ

все

интенсив-

нее проникают влияния народной, древнесла-

вянской культуры.

Многие

иконы

XII

века («Устюжское Благо-

вещение», «Богоматерь Оранта

—

Великая

Па-

нагия»

и др.)

монументальностью напоминают

киевские

мозаики.

Они

зачастую воспроизво-

дят

не

только торжественное великолепие

мо-

заики,

но и ее

красочную гамму. Однако сама

мозаика

более

не

применяется.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.

ИСКУССТВО

ХИ—СЕРЕДИНЫ

XIII

ВЕКА

XI и XII

века отмечены расцветом сложного

и тонкого искусства перегородчатой эмали,

и

эта техника также оказала влияние

на

живопись

XII

века.

На

некоторых иконах золотые линии,

по-видимому, имитируют перегородки эмалей,

Постепенно русские мастера научились

ис-

пользовать особые художественные возмож-

ности фресковой живописи

и

живописи яичной

темперой,

получившей исключительное

при-

менение

в

иконописи.

Черты

киевской художественной традиции

еще сохраняются

в

группе икон

XII—начала

XIII

века, по-видимому, происходящих

из Нов-

-орода. Таков

«Спас

Нерукотворный»

(лицо Христа, изображенное

на

плате)

из

Успенского собора Московского

Кремля {конец

XII

века,

ГТГ, ил, 31) с

боль-

шими резко обрисованными глазами

и

круто

изогнутыми дугами бровей. Очертания волос

сделаны правильно чередующимися золотыми

линиями;

на

лице темно-охристого тона

про-

зрачно, едва заметными плавями нанесен

ру-

мянец. Кому

бы ни

принадлежала

эта

икона

—

-оеческому

ли

мастеру

или его

русскому

уче-

нику,—

в

любом

случае

перед нами

—

одно

из

совершеннейших воплощений вековых тради-

ций византийской живописи.

К

«Спасу

Неруко-

-ворному» близки голова золотоволо-

сого

архангела

из «Д е и с у с а» (ГРМ) с

-епомерно большими, печальными глазами

и

«Устюжское Благовещение» (ГТГ,ил.

1)

из

Успенского собора

в

Москов-

ском

Кремле

—

монументальная икона

с

Фигурами

почти

в

человеческий рост.

Богоматерь

и

архангел представлены

в

этой

••коне стоящими,

как и на

аналогичной

no

cto~

чету

мозаике, украшающей столбы триум-

фальной

арки Софийского собора

в

Киеве.

3 колорите преобладают строго подобранные

синие

и

голубовато-зеленые тона

в

сочетании

с темным пурпуром

и

тускло-золотистым

то-

-ом

охры,

В

изображении одежды архангела,

• глубоких складках

его

плаща

еще

чувствуют-

ся навыки объемной трактовки

тела

в

киевских

«озаиках,

но

рисунок складок иногда сбивчив,

- расположение

их не

всегда соответствует

соомам тела.

К

этой группе примыкает

и

большая

икона

«Святой

Георгий»

в

Успенском

со-

боре Московского Кремля (вторая

-словина

XII

века,

ил, 30). В

иконе

дан

новый,

~е встречающийся

в

византийском искусстве

ыриант иконографии Георгия: святой изобра-

жен

с

мечом, который торжественно держит

-еоед собой

в

левой руке,

как

атрибут княже-

;<ой

власти. По-новому трактован

и

самый

об-

эаз

Георгия:

хотя

лицо

его еще

сохраняет

«.-ассическую правильность черт

и

тонкую

жи-

с-исную лепку,

в нем нет ни

аскетической

г.оовости,

ни

напряженной страстности,

ни

аристократической утонченности византийских

образов.

Спокойно смотрят большие широко

раскрытые глаза; красивые, высоко поднятые

дуги

бровей придают лицу открытое,

чуть

удивленное выражение. Темно-коричневые

ло-

коны,

трактованные почти орнаментально,

тре-

мя правильными полукругами обрамляют

ли-

цо.

Гамма иконы

—

коричневый панцирь

с про-

черченными золотыми пластинами, синяя

одежда, ярко-красный плащ

и

зеленые ножны

меча

—

производит сильное, мажорное

впе-

чатление. Почти лишенные оттенков

локальные

цветовые пятна составляют колористический

строй,

который становится затем характерным

для новгородской живописи

XI11—XV

веков.

Процесс изживания византийско-киевских

традиций

еще

отчетливее проявляется

в нов-

городских

росписях

XII

века. Художественный

язык, сложившийся

на

почве великокняжеско-

го

Киева,

не мог

прочно привиться

в

Новгоро-

де

с его

многочисленным посадским людом,

составлявшим основную массу населения,

с

его

гораздо более демократическими поряд-

ками.

Н а

фресках собора Рождества

Богородицы Антониева монастыря

в Новгороде (1125, ил,34)

уже

встречаются

лица грубоватые,

с

тяжелыми чертами, упор-

ным взглядом пристально смотрящих

на зри-

теля

глаз,

с

глубокими морщинами

на

щеках

и

на

лбу и

энергично сжатыми губами —такие

лики вряд

ли

могли

быть

повторением визан-

тийских

образцов.

Во

фресках церкви

Георгия

в

Старой Ладоге {60-е

—

80-е годы

XII

века) наряду

с

такими образами,

как

Георгий

на

коне,

в

котором

еще

сохрани-

лись черты киевского придворного искусства

с

его

своеобразной пластикой, многие изобра-

жения трактованы почти орнаментально

(ил.

33).

Еще

больше орнаментальной экспрессии

во фресках церкви Благовещения

близ деревни Аркажи

под

Новгородом

(около 1189), выполненных

в

манере, харак-

терной

для

новгородской живописи конца

XI!

столетия. Лица святых изображаются

не по-

средством светотеневых переходов,

как в ис-

кусстве Киева

или в

более ранних памятниках

новгородской

живописи,

а с

помощью резких

белых

бликов, образующих длинные изгибаю-

щиеся линии.

На

бороде

и

волосах

эти

линии

создают симметричный орнамент, которому

художник стремится подчинить

все

изображе-

ние,

В

1199

году

были

исполнены фрески

цер-

кви

Спаса-Нередицы (разрушена

в го-

ды Великой Отечественной войны).

Эти

фрески

представляли редчайший памятник новгород-

ской

стенописи. После войны церковь

была

вос-

становлена,

но из

всей росписи удалось спасти

только

отдельные

фрагменты нижнего яруса.

Фрески

покрывали стены сплошным ковром,

почти

от

самого пола

и до

сводов купола, часто

они

не

совпадали

с

архитектурными членения-

ми.

Сцены

из

Нового

и

Ветхого заветов чере-

довались

с

многочисленными фигурами

му-

чеников,

великомучеников

и

святых

жен.

Большой интерес представляла композиция

«Страшный

суд», помещенная

на

западной сте-

не храма. Грозной силой,

а

порой

и

исступлен-

ностью веяло

от

суровых

лиц с

широко

рас-

крытыми глазами, неподвижным взглядом.

Со

стен смотрели

не

лики византийских святых,

а

выразительные лица новгородцев

(ил. 35).

Среди

них

было изображение князя Ярослава

Всеволодовича (написано позднее,

в

1246).

Над росписью церкви Спаса-Нередицы рабо-

тала

целая

артель мастеров; насчитывают

обычно

до

десяти различных

«манер»,

и тем

не менее

в

целом

она

оставляла впечатление

стилистического

единства.

К

началу

XI11

века относится икона новго-

родской

школы Николая Чудотворца

из

Новодевичьего монастыря

в

Москве

(ГТГ). Лицо святого

с

преувеличенно

высоким

лбом, изборожденным морщинами,

длинным тонким носом

и

маленьким ртом

с

пухлой нижней губой близко

к

лицам святых

киевских

мозаик.

Это

традиционный образ

аскета

и

мыслителя. Аристократически утон-

ченному облику святого соответствует

и изы-

сканность

колористической гаммы, построен-

ной

на

сочетании тускло-охристого тона лица,

красновато-коричневой одежды, густо покры-

тий,

серебряным ассистом (тонкой штрихов-

кой),

ярко-алой полосы обреза евангелия

со

светлым серебряным фоном иконы. Неболь-

шие фигурки святых

на

полях иконы написаны

совсем

в

иной манере,

и,

вероятно, другим

ма-

стером.

При

всей непритязательности

и

даже

наивной неумелости исполнения

они

поражают

остротой

характеристик.

Отличны

они и по ко-

лориту— звучные сочетания красного, синего,

желтого

и

зеленого цветов образуют

ту кра-

сочную гамму, которая станет характерной

для позднейшей новгородской живописи.

То

же

соприкосновение двух различных художест-

венных течений

—

традиционного

и

более свободного,

в котором преобладают местные черты, ощутимо

и

в большой иконе

«Успение»

из

новгород-

ского

Десятинного монастыря, отно-

сящейся,

по-видимому,

к

первой половине

XIII

века

(ГТГ,

ил. 38). В

верхней части тускло поблескивающий

золотой

фон в

сочетании

с

нежно-сиреневыми

и

серо-

вато-голубыми одеждами ангелов

и

апостолов

вос-

производит

излюбленный колорит киевских мозаик.

По контрасту

со

светлой верхней нижняя,

«земная»

часть композиции кажется особенно темной,

как бы

погруженной

в

тень. Несколько приглушенные

и вме-

сте

с тем

интенсивные тона одежд образуют насы-

щенную красочную гамму.

Вся

нижняя группа

изо-

бражена

с

большой наблюдательностью. Особенно

сильное впечатление производят апостолы, окружаю-

щие ложе Богоматери; один

из них,

припав

к

изго-

ловью умершей, напряженно

и как бы со

страхом вгля-

дывается

в ее

лицо.

РАЗДЕЛ

ВТОРОЙ.

ИСКУССТВО

XI !—

СЕРЕДИНЫ

XIII

ВЕКА

В тяжелые годы монголо-татарского влады-

чества Новгороду, защищенному лесами

и не-

проходимыми болотами, удалось сохранить

независимость.

Однако экономическая

и

поли-

тическая разруха, которую переживала

вся

остальная Русь,

не

могла

не

сказаться

и на Нов-

городе.

Вместе

со

своими владениями

он ока-

зался

на

положении

как бы

осажденной терри-

тории.

Торговые

и

культурные связи

со

Сред-

ней

и

Южной Русью,

а

также

с

Византией были

очень затруднены, почти прерваны.

Это не

могло

не

сказаться

на

экономике

и на

искусст-

ве Новгорода,

Именно

в XIII

веке

в

Новгороде, отделен-

ном

и от

Киева

и от

Византии, окончательно

оформляется самобытная школа живописи.

Влияние народного искусства

и

культуры,

в ко-

торых

еще

были живы черты дохристианских

языческих представлений, начинает играть

все

более определяющую роль. Меняется худо-

жественный язык иконописи: светотеневая

лепка

лиц

уступает место графическим прие-

мам.

Одежды почти лишены пробелов

— вы-

светлений, сделанных белилами,

для

того

чтобы показать объемность фигуры; складки

ткани обозначаются энергичными изломан-

ными линиями. Цвета яркие, образующие

большие плоскости, часто контрастно противо-

поставлены друг другу. Утеряв связь

с

тради-

цией

киевского искусства

XI—XII

веков,

ис-

кусство

Новгорода этого периода обретает

в

некоторой

степени черты примитива.

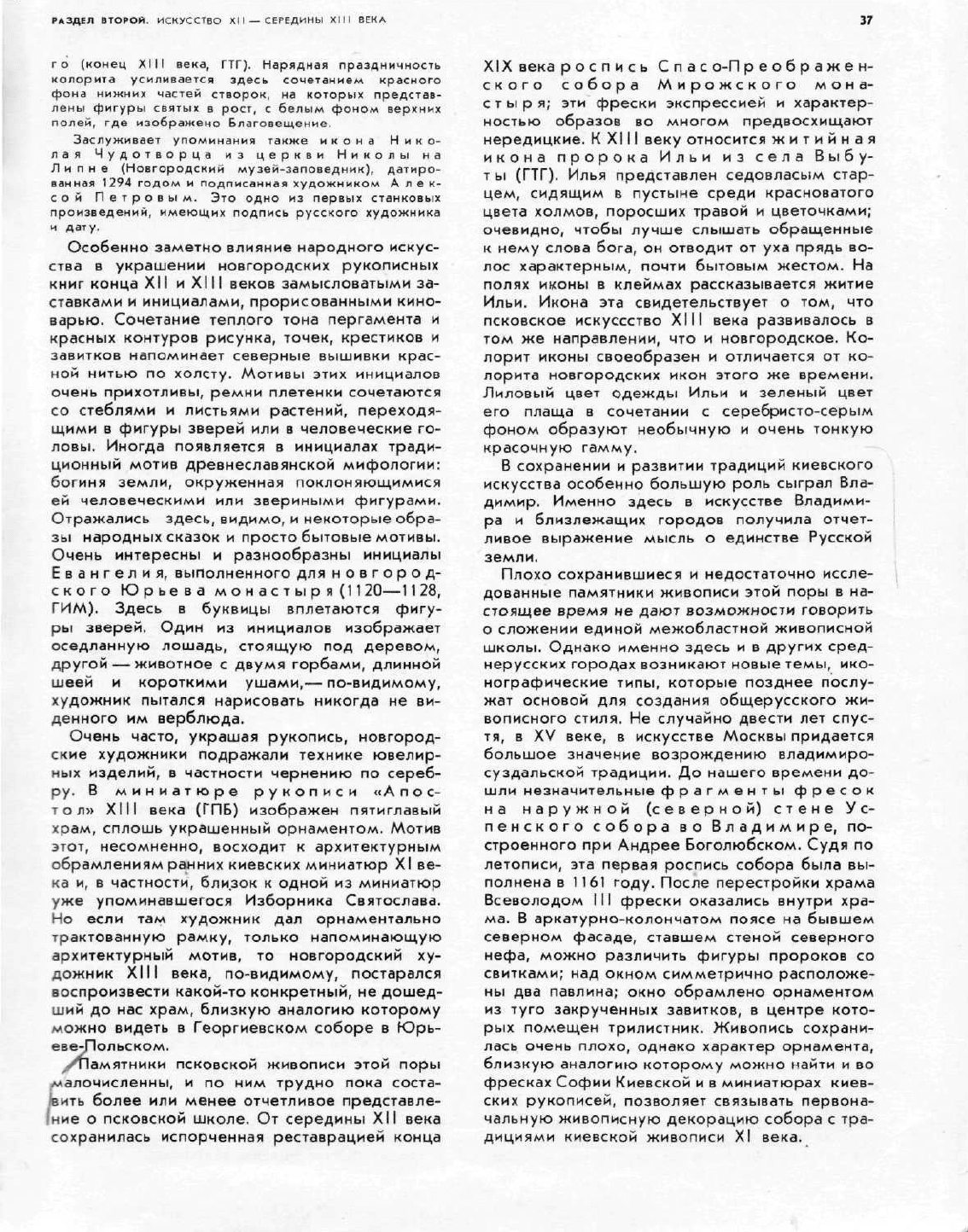

Среди живописных произведений второй

по-

ловины

XIII

века особенный интерес представ-

ляет

группа

икон,

написанных

на

крас-

ном

ф о н е. На

одной представлены Иоанн

Лествични

к,

Георгий

и

Власий

(ГРМ,

ил.

37).

Средняя фигура,

над

которой

в ха-

рактерной

для

того времени фонетической

форме стоит

имя

«Еван»,

почти втрое выше

стоящих

по

сторонам Георгия

и

Власия. Лица

всех трех святых очень выразительны. Однако

размеры,

застывшая поза

и

жесткие, столпо-

образные очертания средней фигуры придают

ей идолоподобный характер; фигуры святых

по

сторонам трактованы столь

же

плоско

и

фронтально.

О

связи этой иконы

с

народными

представлениями свидетельствует

и

самый

вы-

бор

святых, особенно популярных

в

Новгоро-

де,

культ которых слился

с

культом некоторых

древнеславянских божеств. Икона необычна

и

по

колориту. Художник смело сочетал ярко-

красный

фон с

синим, желтым

и

белыми

цве-

тами одежды. Аналогичные черты обнаружи-

вает

и

икона

«Спас

на

престоле»

(вто-

рая половина

XIII

века,

ГТГ). На

полях

ее

изоб-

ражены небольшие фигурки святых

с

харак-

терными,

выразительными лицами.

К

группе краснофонных икон относятся

и

изобра-

жения

на

царских вратах

из

села Криво-

РАЗДЕЛ

ВТОРОЙ.

ИСКУССТВО

XII

—СЕРЕДИНЫ

XIII

ВЕКА

37

г

о

(конец

XIII

века,

ГТГ).

Нарядная

праздничность

колорита усиливается здесь сочетанием красного

фона

нижних частей створок,

на

которых представ-

лены

фигуры святых

в

рост,

с

белым

фоном верхних

полей,

где

изображено Благовещение.

Заслуживает упоминания также икона Нико-

лая Чудотворца

из

церкви Николы

на

Л

и п н е

(Новгородский музей-заповедник), датиро-

ванная

1294

годом

и

подписанная художником

Алек-

сой

Петровым.

Это

одно

из

первых станковых

произведений,

имеющих подпись русского художника

и дату.

Особенно заметно влияние народного искус-

ства

в

украшении новгородских рукописных

книг

конца

XII и XIII

веков замысловатыми

за-

ставками

и

инициалами, прорисованными кино-

варью. Сочетание теплого тона пергамента

и

красных контуров рисунка, точек, крестиков

и

завитков напоминает северные вышивки крас-

ной нитью

по

холсту. Мотивы этих инициалов

очень прихотливы, ремни плетенки сочетаются

со

стеблями

и

листьями растений, переходя-

щими

в

фигуры зверей

или в

человеческие

го-

ловы. Иногда появляется

в

инициалах тради-

ционный мотив древнеславянской мифологии:

богиня земли, окруженная поклоняющимися

ей человеческими

или

звериными фигурами.

Отражались здесь, видимо,

и

некоторые обра-

зы народных сказок

и

просто бытовые мотивы.

Очень

интересны

и

разнообразны инициалы

Евангелия, выполненного

для

новгород-

ского

Юрьева

м о н а с т ы р я

(11 20—1128,

ГИМ). Здесь

в

буквицы вплетаются фигу-

ры зверей, Один

из

инициалов изображает

оседланную лошадь, стоящую

под

деревом,

другой

—

животное

с

двумя горбами, длинной

шеей

и

короткими ушами,— по-видимому,

художник

пытался

нарисовать никогда

не ви-

денного

им

верблюда.

Очень

часто, украшая рукопись, новгород-

ские

художники подражали технике ювелир-

ных изделий,

в

частности чернению

по

сереб-

ру.

В

миниатюре рукописи

«А пос-

тол»

XIII

века

(ГПБ)

изображен пятиглавый

храм,

сплошь украшенный орнаментом. Мотив

этот, несомненно, восходит

к

архитектурным

обрамлениям ранних киевских миниатюр

XI ве-

ка

и, в

частности, близок

к

одной

из

миниатюр

уже упоминавшегося Изборника Святослава.

Но если

там

художник

дал

орнаментально

трактованную рамку, только напоминающую

архитектурный мотив,

то

новгородский

ху-

дожник

XI11

века, по-видимому, постарался

воспроизвести какой-то конкретный,

не

дошед-

ший

до нас

храм, близкую аналогию которому

можно видеть

в

Георгиевском соборе

в Юрь-

еве-Польском.

псковской

живописи этой поры

малочисленны,

и по ним

трудно пока соста-

вить более

или

менее отчетливое представле-

ние

о

псковской школе.

От

середины

XII

века

сохранилась испорченная реставрацией конца

XIX

века роспись

С п а с о-П р е о б р а ж е н-

ского

собора Мирожского мона-

стыря;

эти

фрески экспрессией

и

характер-

ностью образов

во

многом предвосхищают

нередицкие.

К XI11

веку относится житийная

икона пророка

Ильи

из

села

Вы бу-

ты (ГТГ).

Илья

представлен седовласым стар-

цем,

сидящим

в

пустыне среди красноватого

цвета холмов, поросших травой

и

цветочками;

очевидно,

чтобы

лучше

слышать

обращенные

к

нему слова бога,

он

отводит

от уха

прядь

во-

лос характерным, почти бытовым жестом.

На

полях

иконы

в

клеймах рассказывается житие

Ильи. Икона

эта

свидетельствует

о том, что

псковское

искуссство

XIII

века развивалось

в

том

же

направлении,

что и

новгородское.

Ко-

лорит иконы своеобразен

и

отличается

от ко-

лорита новгородских икон этого

же

времени.

Лиловый цвет одежды

Ильи

и

зеленый цвет

его

плаща

в

сочетании

с

серебристо-серым

фоном образуют необычную

и

очень тонкую

красочную гамму.

В сохранении

и

развитии традиций киевского

искусства особенно большую роль сыграл

Вла-

димир.

Именно здесь

в

искусстве Владими-

ра

и

близлежащих городов

получила

отчет-

ливое выражение мысль

о

единстве Русской

земли.

Плохо

сохранившиеся

и

недостаточно иссле-

дованные памятники живописи этой поры

в на-

стоящее время

не

дают возможности говорить

о сложении единой межобластной живописной

школы. Однако именно здесь

и в

других сред-

нерусских городах возникают новые темы,

ико-

нографические типы, которые позднее послу-

жат основой

для

создания общерусского

жи-

вописного

стиля.

Не

случайно двести

лет

спус-

тя,

в XV

веке,

в

искусстве Москвы придается

большое значение возрождению владимиро-

суздальской традиции.

До

нашего времени

до-

шли незначительные фрагменты фресок

на наружной (северной) стене

Ус-

пенского

собора

во

Владимире,

по-

строенного

при

Андрее Боголюбском.

Судя

по

летописи,

эта

первая роспись собора

была

вы-

полнена

в

1161 году. После перестройки храма

Всеволодом

III

фрески оказались внутри

хра-

ма.

В

аркатурно-колончатом поясе

на

бывшем

северном фасаде, ставшем стеной северного

нефа, можно различить фигуры пророков

со

свитками;

над

окном симметрично расположе-

ны

два

павлина; окно обрамлено орнаментом

из

туго закрученных завитков,

в

центре кото-

рых помещен трилистник. Живопись сохрани-

лась

очень плохо, однако характер орнамента,

близкую аналогию которому можно найти

и во

фресках Софии Киевской

и в

миниатюрах киев-

ских

рукописей, позволяет связывать первона-

чальную

живописную декорацию собора

с тра-

дициями киевской живописи

X!

века.

38

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.

ИСКУССТВО

XII

—СЕРЕДИНЫ

XIII

8ЕКА

Особенный интерес представляет фреско-

вая роспись Дмитриевского собора

воВладимире (конец

XII

века),

от

которой

уцелела

лишь часть композиции

«Страшный

суд»

на

большом

и

малом сводах

под

хорами.

На большом своде изображены сидящие

на

престолах апостолы

и

стоящие позади

них ан-

гелы.

На

малом

—

шествие праведников

в рай

и самый

рай.

Артель

^художников, расписывавших храм,

состояла, по-видимому,

из

византийских

и рус-

ских

мастеров- Считают,

что

фигуры апостолов

обеих композиций

и

ангелов

на

южном склоне

большого свода писали византийские художни-

ки

(ил. 32). Об

этом свидетельствует

не

только

профессиональное мастерство исполнения,

но

и характер образов: суровое выражение

лиц

апостолов, глубоко запавшие скорбные глаза

ангелов.

Ангелы

северного склона большого

свода

и

особенно фреска

«Лоно

Авраамово»

и трубящие ангелы отличаются

по

исполне-

нию.

В них нет

виртуозного мастерства,

ко-

лористические сочетания проще, цвета

не пе-

реходят один

в

другой,

а

скорее сопоставлены

друг

с

другом;

эти

фрески обнаруживают

ху-

дожественные вкусы русских мастеров

и

свой-

ственное

им

понимание колорита. По-иному

трактованы лица

—

глаза меньше, очертания

лиц более округлые, греческий

тип

лица

ока-

зывается вытесненным славянским; взгляд

ут-

рачивает трагическое выражение, становится

задумчивым.

По нескольким фрагментам стенопи-

си

в

диаконнике собора Рождества

Богородицы

в

Суздале

можно судить

о

монументальной живописи

30-х

годов

XIII ве-

ка.

Здесь характерно широкое применение

цветистого растительного

и

геометрического

орнамента,

в

окружении которого выступают

фигуры святых; лики отличаются точностью

ри-

сунка,

мастерством красочной лепки формы.

С Владимиро-Суздальской землей

и ее

худо-

жественными традициями связывают

и к о-

н

ы: «Д

митрийСолунский»

из

города

Дмитрова (конец

XII—начало

XIII

века,

ГТГ), «Богоматерь Оранта

—

Великая

Панагия»

из

Спас

о-П

реображенско-

го

монастыря

в Я р о с л а в л е,

датировка

которой

колеблется между

XII и XIII

столе-

тиями

(ГТГ),«Спас

Вседержитель» пояс-

ной (первая половина

XIII

века, Ярославский

областной музей изобразительных искусств),

«Явление

архангела Михаила Иису-

су

Навину»

в

московском Успен-

ском

соборе (середина

XIII

века),

«Ар-

хангел Михаил,

лоратный»

из Яро-

славля

(конец

XIII —

начало

XIV

века,

ГТГ),

«Борис

и

Глеб»

(начало

XIV

века,

ГРМ).

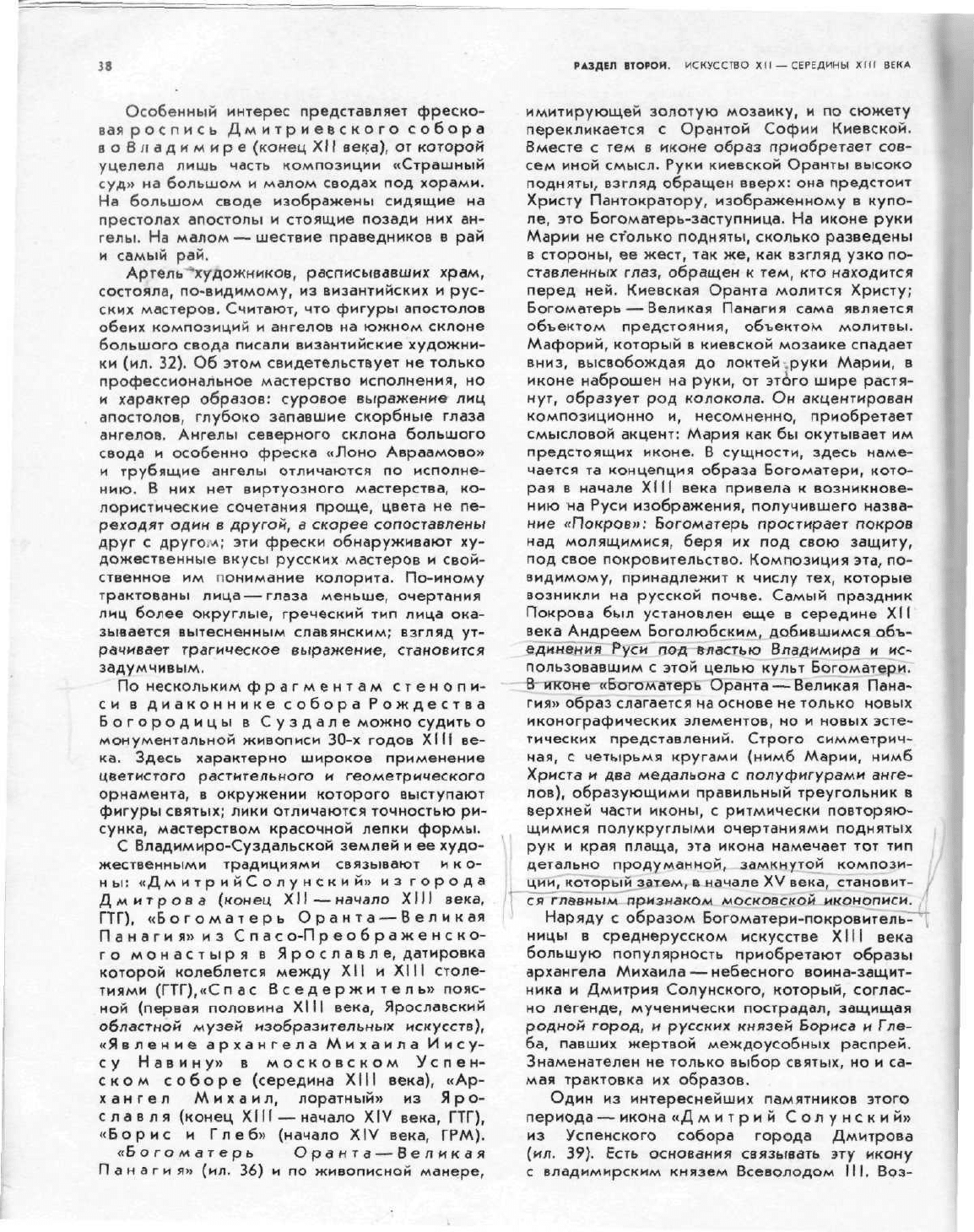

«Богоматерь Оранта

—

Великая

Панагия»

(ил. 36) и по

живописной манере,

имитирующей золотую мозаику,

и по

сюжету

перекликается

с

Орантой Софии Киевской.

Вместе

с тем в

иконе образ приобретает

сов-

сем

иной смысл. Руки киевской

Оранты

высоко

подняты, взгляд обращен вверх:

она

предстоит

Христу Пантократору, изображенному

в

купо-

ле,

это

Богоматерь-заступница.

На

иконе руки

Марии

не

столько подняты, сколько разведены

в стороны,

ее

жест,

так же, как

взгляд узко

по-

ставленных

глаз, обращен

к

тем,

кто

находится

перед

ней.

Киевская Оранта молится Христу;

Богоматерь

—

Великая Панагия сама

является

объектом предстояния, объектом молитвы.

Мафорий, который

в

киевской мозаике спадает

вниз,

высвобождая

до

локтей .руки Марии,

в

иконе наброшен

на

руки,

от

этого шире растя-

нут, образует

род

колокола.

Он

акцентирован

композиционно

и,

несомненно, приобретает

смысловой акцент: Мария

как бы

окутывает

им

предстоящих иконе.

В

сущности, здесь наме-

чается

та

концепция образа Богоматери, кото-

рая

в

начале

XIII

века привела

к

возникнове-

нию

на

Руси изображения, получившего назва-

ние

«Покров»:

Богоматерь простирает покров

над молящимися, беря

их под

свою защиту,

под

свое покровительство. Композиция эта,

по-

видимому, принадлежит

к

числу

тех,

которые

возникли

на

русской почве. Самый праздник

Покрова

был

установлен

еще в

середине

XII

века Андреем Боголюбским, добившимся

объ-

единения Руси

под

властью

Владимира

и ис-

пользовавшим

с

этой

целью

культ

Богоматери.

В-ттконе «Богоматерь Оранта

—

Великая Пана-

гия»

образ слагается

на

основе

не

только новых

иконографических элементов,

но и

новых эсте-

тических представлений. Строго симметрич-

ная,

с

четырьмя кругами (нимб Марии, нимб

Христа

и два

медальона

с

полуфигурами анге-

лов), образующими правильный треугольник

в

верхней части иконы,

с

ритмически повторяю-

щимися полукруглыми очертаниями поднятых

рук

и

края плаща,

эта

икона намечает

тот тип

детально

продуманной, замкнутой

компози-

ции,

который затем,

в

начале

XV

века, становит-

ся главным признаком московской иконописи.

Наряду

с

образом Богоматери-покровитель-

ницы

в

среднерусском искусстве

XIII

века

большую популярность приобретают образы

архангела Михаила

—

небесного воина-защит-

ника

и

Дмитрия Солунского, который, соглас-

но легенде, мученически пострадал, защищая

родной город,

и

русских князей Бориса

и Гле-

ба, павших жертвой междоусобных распрей.

Знаменателен

не

только выбор святых,

но и са-

мая трактовка

их

образов.

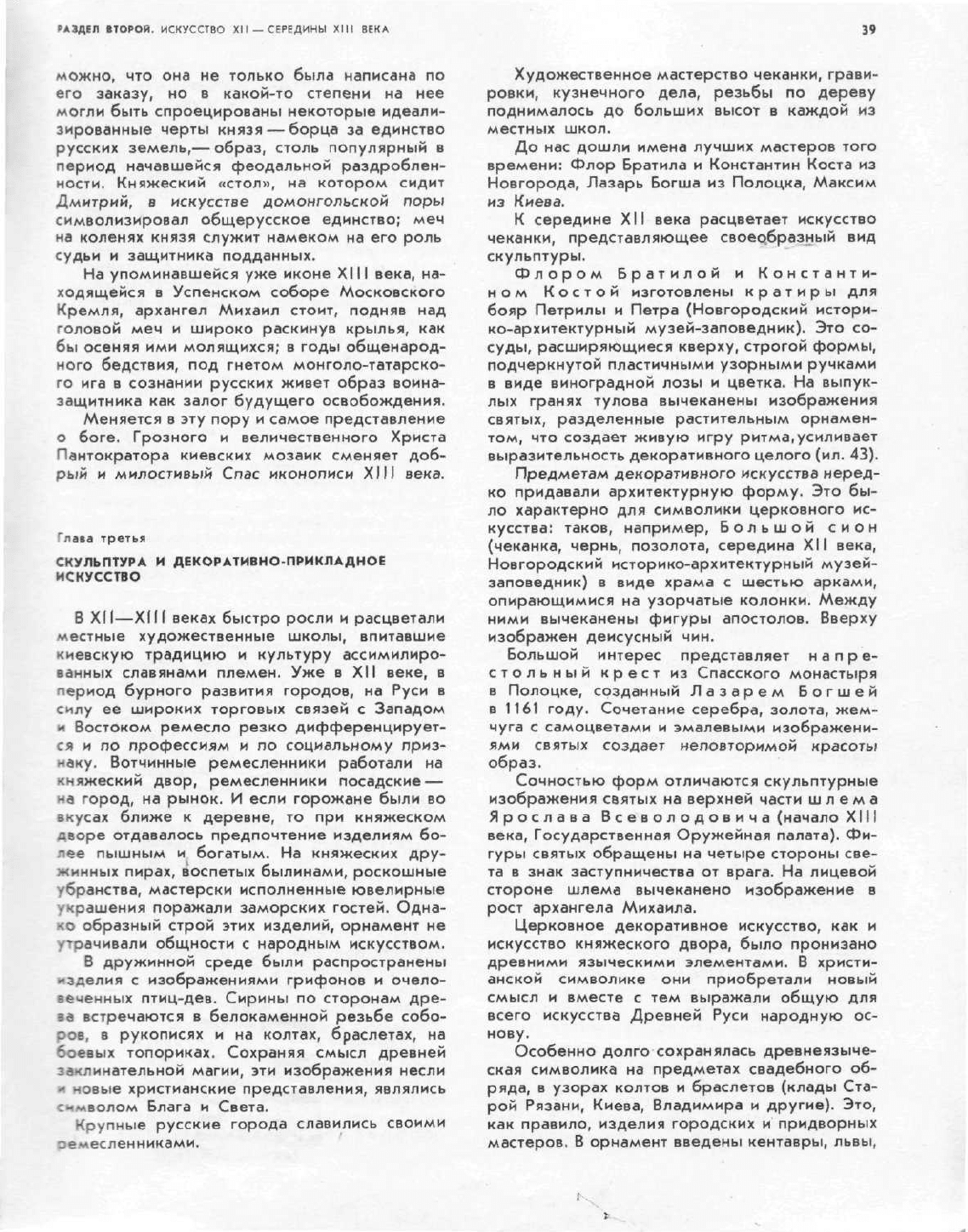

Один

из

интереснейших памятников этого

периода

—

икона

«Д

митрий Солунский»

из

Успенского собора города Дмитрова

{ил.

39).

Есть

основания связывать

эту

икону

с владимирским князем Всеволодом

III. Воз-

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ИСКУССТВО XII—СЕРЕДИНЫ

ХН!

ВЕКА

можно,

что она не

только

была

написана

по

его

заказу,

но в

какой-то степени

на нее

могли

быть

спроецированы некоторые идеали-

зированные черты князя

—

борца

за

единство

русских

земель,— образ, столь популярный

в

период

начавшейся

феодальной

раздроблен-

ности.

Княжеский

«стол»,

на

котором сидит

Дмитрий,

в

искусстве домонгольской поры

символизировал общерусское единство;

меч

на коленях князя служит намеком

на его

роль

судьи

и

защитника подданных.

На упоминавшейся

уже

иконе

XIII

века,

на-

ходящейся

в

Успенском соборе Московского

Кремля, архангел Михаил стоит, подняв

над

головой

меч и

широко раскинув крылья,

как

бы осеняя

ими

молящихся;

в

годы общенарод-

ного

бедствия,

под

гнетом монголо-татарско-

го

ига в

сознании русских живет образ воина-

защитника

как

залог будущего освобождения.

Меняется

в эту

пору

и

самое представление

о боге. Грозного

и

величественного Христа

Пантократора киевских мозаик сменяет

доб-

рый

и

милостивый Спас иконописи

XIII

века.

Глава третья

СКУЛЬПТУРА

И

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ

ИСКУССТВО

В

XII—XIII

веках быстро росли

и

расцветали

местные художественные школы, впитавшие

киевскую традицию

и

культуру ассимилиро-

ванных

славянами племен.

Уже в XII

веке,

в

период

бурного развития городов,

на

Руси

в

силу

ее

широких торговых связей

с

Западом

и Востоком ремесло резко дифференцирует-

ся

и по

профессиям

и по

социальному

приз-

наку. Вотчинные ремесленники работали

на

княжеский

двор, ремесленники посадские

—

на город,

на

рынок.

И

если горожане

были

во

вкусах ближе

к

деревне,

то при

княжеском

дворе отдавалось предпочтение изделиям

бо-

лее пышным

и

богатым.

На

княжеских

дру-

жинных пирах, воспетых былинами, роскошные

убранства, мастерски исполненные ювелирные

украшения поражали заморских гостей. Одна-

ко

образный строй этих изделий, орнамент

не

утрачивали

общности

с

народным искусством.

В дружинной среде

были

распространены

изделия

с

изображениями грифонов

и

очело-

веченных

птиц-дев. Сирины

по

сторонам

дре-

ва встречаются

в

белокаменной резьбе собо-

ров,

в

рукописях

и на

колтах, браслетах,

на

боевых топориках.

Сохраняя

смысл древней

заклинательной магии,

эти

изображения несли

«

новые христианские представления,

являлись

символом Блага

и

Света.

Крупные русские города славились своими

оемесленниками.

Художественное мастерство чеканки, грави-

ровки,

кузнечного дела, резьбы

по

дереву

поднималось

до

больших высот

в

каждой

из

местных школ.

До

нас

дошли имена

лучших

мастеров того

времени:

Флор Братила

и

Константин Коста

из

Новгорода, Лазарь Богша

из

Полоцка, Максим

из

Киева.

К

середине

XII

века расцветает искусство

чеканки,

представляющее своеобразный

вид

скульптуры.

Флором

Братилой

и

Константи-

ном Костой изготовлены

к р а т и р ы для

бояр

Петрилы

и

Петра (Новгородский истори-

ко-архитектурный музей-заповедник).

Это со-

суды,

расширяющиеся кверху, строгой формы,

подчеркнутой пластичными узорными ручками

в виде виноградной лозы

и

цветка.

На

выпук-

лых гранях ту

лова

вычеканены изображения

святых, разделенные растительным орнамен-

том,

что

создает живую игру ритма,усиливает

выразительность декоративного целого (ил.

43).

Предметам декоративного искусства неред-

ко

придавали архитектурную форму.

Это бы-

ло характерно

для

символики церковного

ис-

кусства: таков, например, Большой сион

(чеканка, чернь, позолота, середина

XII

века,

Новгородский

историко-архитектурный музей-

заповедник)

в

виде храма

с

шестью арками,

опирающимися

на

узорчатые колонки. Между

ними вычеканены фигуры апостолов. Вверху

изображен деисусный

чин.

Большой интерес представляет напре-

стольный крест

из

Спасского монастыря

в Полоцке, созданный Лазарем Богшей

в

1161

году. Сочетание серебра, золота,

жем-

чуга

с

самоцветами

и

эмалевыми изображени-

ями святых создает неповторимой красоты

образ.

Сочностью форм отличаются скульптурные

изображения святых

на

верхней части шлема

Ярослава

Всеволодовича

(начало

XIII

века, Государственная Оружейная палата). Фи-

гуры святых обращены

на

четыре стороны

све-

та

в

знак заступничества

от

врага.

На

лицевой

стороне шлема вычеканено изображение

в

рост

архангела Михаила.

Церковное декоративное искусство,

как и

искусство

княжеского двора,

было

пронизано

древними языческими элементами.

В

христи-

анской символике

они

приобретали новый

смысл

и

вместе

с тем

выражали общую

для

всего

искусства Древней Руси народную

ос-

нову.

Особенно долго сохранялась древнеязыче-

ская символика

на

предметах свадебного

об-

ряда,

в

узорах колтов

и

браслетов (клады

Ста-

рой

Рязани, Киева, Владимира

и

другие).

Это,

как

правило, изделия городских

и

придворных

мастеров.

В

орнамент введены кентавры, львы,

40

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.

ИСКУССТВО

XII

—СЕРЕДИНЫ

XIII

ВЕКА

солярные знаки, изображения гусляров и

плясунов (например, серебряный брас

лет

XIII

века из клада, обнаруженного в 1896

году

во Владимире, ГИМ), Ритм узлов плетенки

двухрядного орнамента — внизу и мотив аро-

чек, включающих чередующиеся изображения

барсов и птиц,— вверху, строгая архитектони-

ка

композиции — все это имеет много общего

с белокаменной резьбой храмов.

Резьбой украшали соборы в Чернигове, Га-

личе, в Старой Рязани. Но нигде так широко

и

целостно не проявилась скульптурная резь-

ба,

как в архитектуре Владимиро-Суздальско-

го

княжества. Здесь скульптурный

рельеф,

вобрав киевскую пластическую традицию и пе-

реплавив влияния романского искусства, ут-

вердился как значительное художественное

явление Древней Руси. В нем проявилась сила

великорусской

народности, начавшей склады-

ваться в землях Верхней Волги. Владимиро-суз-

дальская скульптура не имеет себе равной ни

в предшествующий, ни в последующий пери-

од

развития древнерусской пластики. Глубоко

самостоятельная, она предстает как явление,

равнозначное романскому искусству Запада.

Владимирщина в древние времена слави-

лась

превосходными

«древоделами».

Участие

их в скульптурной работе

было

настолько зна-

чительным, что работавшие у князя

Андрея

Бо-

голюбского

иноземные мастера подчинились

русской

народной традиции, имевшей глубо-

кие

корни.

Цельность мышления

отличает

об-

щий

замысел скульптурного декора, его стиль,

содержание образов,

начиная

с церкви Покро-

ва на Нерли, Успенского и Дмитриевского со-

боров во Владимире и кончая Георгиевским

собором

в Юрьеве-Польском. Везде пластиче-

ское

чувство русского мастера проявилось

щедро,

поэтично.

Широтой

художественного замысла отлича-

ются скульптурные

рельефы

церкви По-

крова

на Нерли (1165, ил. 24, 25). Пред-

ставления русских людей о мире, о жизни во-

плотились в повторяющихся трижды в закома-

рах композициях на сюжет псалтири. Царь

Давид

— псалмопевец изображен восседаю-

щим

на троне с музыкальным инструментом.

По сторонам от него — две птицы, ниже — два

льва,

смотрящих на зрителя. Под

львами

— три

женские

головы. На уровне окна — еще два

льва.

В боковых закомарах — грифоны.

Релье-

фы размещены на плоскости стен в свободном,

«внестрочном»

ритме, не по горизонталям

кладки.

Ведущим

началом

в синтезе оказы-

вается архитектурная форма—волнистое за-

кругление закомар, а не сама плоскость стены,

что вносит в общую композицию ощущение

движения,

придает скульптурному образу на-

певность, созвучную образу храма. Это гимн

всему живому: птицам, зверям, растениям.

Образ Давида восходит к античному Ор-

фею, и в то же время это раннехристианский

образ

«Доброго пастыря». Изображение юно-

го

Давида в скульптуре собора связано с иде-

ей покровительства. Значительность этого об-

раза

подчеркнута знаками царственной власти

и

выражена символикой всей системы повто-

ряющегося

мотива — Давид в окружении жи-

вотных. Птицы — знаки воздушной стихии.

Львы—символы царской власти и силы света.

Поэтически иносказательное воплощение в

скульптуре темы покровительства соответство-

вало

символическому мышлению средневеко-

вого

художника. Через образ царя Давида вы-

ражена идея божественного покровительства

князю

Андрею Боголюбскому и Владимиро-

Суздальской Руси. Повторяющиеся женские

лики олицетворяют народную веру в силы

земли.

Древний

культ

женского божества, свя-

занный с плодородием, перелился, как изве-

стно,

в почитание Богоматери, послужившее

источником

высокой поэзии этого образа на

Руси.

Многие звериные изображения в скуль-

птуре владимирских соборов перекликаются

с мотивами грифона—птицы на турьих ро-

гах из черниговской Черной Могилы. Сим-

метричная композиция несет следы языческой

магии.

Это говорит не только о связях с киев-

ской

культурой, но и об общности еще более

древних традиций.

Русские мастера корнями своего творчест-

ва

были

соединены с глубокими пластами на-

родной

культуры, они принесли в каменную

храмовую скульптуру образы древней языче-

ской

символики, широко бытовавшие в то вре-

мя в декоративно-прикладном и народном ис-

кусстве.

И это не удивительно, поскольку в ту

пору

на Руси и время считали по

«русальным

неделям»,

совершая

ритуальные

моления ру-

салкам,

охранительницам вод, дающих плодо-

родие.

В скульптурных

рельефах

владимирских

соборов

изобилуют мотивы

«древа

жизни», об-

разы птиц, львов, грифонов,

двух

птиц, срос-

шихся хвостами, и т. д. Их древний заклина-

тельный

смысл был неразрывно слит с народ-

ным чувством красоты, которая отождествля-

лась

с добрым началом.

Христианские символы, переплетаясь с язы-

ческими,

бытующими в народе, порождали об-

разность

большой широты и богатства поэти-

ческого

содержания. В скульптуре, в декора-

тивном искусстве воплотилась, как и в

«Слове

о полку Игореве», идея мира, объединения

феодально

раздробленной Руси.

«Каменное слово в

похвалу

князя»

нерлин-

ского

храма вдохновило резчиков, украшав-

ших и другие владимирские соборы, Ясный,

возвышенный, монументальный язык скульпту-

ры

отличает

рельефы

Дмитриевского

собора

во Владимире (1194—1197,

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.

ИСКУССТВО

X'' —

СЕРЕДИНЫ

XIII

ВЕКА

41

ил.

26, 40).

Аркатурно-колончатый

с

фигурами

святых между колонками фриз

и

изображение

древа

с

парными животными, резные нарядные

порталы, львы-стражи

по

бокам оконных прое-

мов,

скульптура закомар

—

все.

это

образует

единый выразительный ансамбль архитектур-

ного

целого. Скульптурный декор, распреде-

ленный ярусами,

не

слит здесь столь тесно

с

массой

стены,

как в

храме

на

Нерли,

он,

словно

кружево, ровно затягивает поверхность стен.

Главные

образы

—

Александр Македонский,

мудрец Соломон, могучий Всеволод

III —

окружены символическими изображениями

зверей

и

растительным орнаментом. Большую

группу

составляют

рельефы

скачущих всадни-

ков-святых.

Они

заставляют вспомнить киев-

ские

рельефы

конных воинов. Жизненная осно-

ва этих образов выражена

еще

сильнее.

Глав-

ные сюжеты сосредоточены

в

верхних

частях

стен,

распределяясь

по

плоскости

с

характер-

ной

для

народного искусства центричностью

и

симметричностью.

Очеловеченные

львы,

де-

ревья

с

пышной листвой, изогнутыми ветвями,

фантастические существа

—

весь этот

мир ска-

зочной фантазии насыщен чертами, отражаю-

щими

реальную

действительность

в ее жиз-

ненной противоречивости,

в

борьбе добра

и

зла.

Но

прославление прекрасного остается

лейтмотивом скульптурного замысла.

В трактовке форм художественное обобще-

ние сочетается

с

реалистичностью изображе-

ния.

Пространственная градация планов

и

округленность краев

рельефа

придают

фор-

мам сочность,

она

сочетается

с

графично-

стью внутренней разделки изображения,

его

плоскостным характером

в

целом. Невысокий

рельеф

резьбы, сплошная орнаментация зако-

мар образуют мягкую игру светотени, живую

трепетность стенной поверхности. Плавность

перехода объемов, легкая текучесть масс

рож-

дают ощущение устремленности архитектур-

ного

сооружения ввысь. Несмотря

на

церков-

ные каноны,

в

образе храма, воплотившем син-

тез архитектуры

и

скульптуры, владимирские

мастера выразили свое отношение

к

миру

ши-

ооко

и

поэтично.

Большим завоеванием древнерусской

скульптуры явилось изображение человека.

Если

в

пластике Дмитриевского собора

и

церк-

ви Покрова

на

Нерли тема человека

и

челове-

-еского

в

мире занимает немалое место,

то в

скульптуре Георг

и а вс к о го

собора

в

Юрьеве-Пол

ьском (1230—1234,

ил. 28)

ома становится центром внимания древнерус-

ских

мастеров.

Место царя Давида, символизирующего

-эежде Христа, теперь занял

сам

Христос.

"лавнь;е

сюжеты

в

скульптуре Успенского

со-

zooa

во

Владимире, такие,

как

«Три

отрока

в

-ещи вавилонской», оказались

в

Георгиевском

соборе

в

боковой закомаре. Звериные моти-

вы заметно сократились.

Во

фризе помещены

«Деисус», святые воины

и

мученики. Самостоя-

тельный

пояс образовали фигуры пророков.

Растительный

орнамент здесь спускается

до

цоколя храма. Ничего подобного

не

было

ни

в византийской,

ни е

западноевропейской архи-

тектуре. Исследователи отмечают соприкосно-

вения скульптурной системы Георгиевского

со-

бора

с

системой росписи Софии Киевской

и

росписями

церкви Cnaca-Нередицы, воплотив-

шими мысль

о

том,

что

«церковь есть небо

на

земле». Скульптурный

рельеф,

покрывающий

стены собора

от

барабана

до

цоколя, содер-

жит разные циклы евангельских

и

библейских

сюжетов. Верхний регистр символизирует

не-

бо,

нижний

—

землю. Оранта

с

предстоящими

воинами,

символизирующая «церковь

зем-

ную»,

находится

в

среднем регистре.

В

арка-

турном поясе горельефом выделяются

деи-

сусный

чин и

внушительные фигуры святых:

изображение «просветителя

Руси»

апостола

Андрея, святых патронов владимиро-суздаль-

ских

князей

во

главе

с

Юрием Долгоруким.

В нижнем регистре

над

порталом изображен

святой Георгий

со

щитом, несущий эмблему

владимиро-суздальских князей

—

барса.

«Не-

бесная церковь» через «земную церковь»

свя-

зана

с

княжеским домом. Идея заступничест-

ва выражена

в

повторяющемся

на

всех фаса-

дах изображении «Деисуса». Геральдические

птицы

и

звери

у

древа символизируют силы

земли.

Грифоны, сирины, всевозможные

чу-

довища изображены среди фантастических

растений.

Их

плавные

контуры сплетаются

в

сложную ковровую композицию. Резьба здесь

сплошь покрывает стены, переходит

на пи-

лястры

и

арки.

Скульптура Георгиевского

со-

бора представляет ценный исторический

ис-

точник,

его

можно сравнить

с

летописью.

Белокаменную резьбу

и

произведения

де-

коративно-прикладного искусства объединяет

общность мотивов

и

художественных прие-

мов.

Так,

например, характерный

для

камен-

ной резьбы двойной контур, выделяющий

си-

луэт

фигуры, встречается

и в

гравированных

изображениях

на

браслетах

X11

века

(ГРМ,

ГИМ).

Мотив архитектурных арок

и

плетенки

в

скульптурном орнаменте владимирских собо-

ров наблюдается

и в

чеканке. Близок белока-

менной резьбе этих сооружений характер

растительного орнамента серебряного

ковчег

а-м

ощевика

XIII

века {Государст-

венная Оружейная

палата)

с

изображением

Христа

и

предстоящих Флора

и

Лавра, близки

по стилю

и

некоторые резные

по

камню

икон-

ки

XIII

века.

Объемно-пространственный стиль скульпту-

ры

с его

пафосом человеческого, -красоты

42 РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.

ИСКУССТВО

XII—СЕРЕДИНЫ

XIII

ВЕКА

земного

находит

воплощение

во

всех

видах

искусства.

Ярким

примером

этого

служат

зна-

менитые

медные

врата

(Западные

и Юж-

ные, ил. 41, 42)

Рождественского

собо-

ра

вСуздале,

расписанные

«жженым

зла-

том»

(1230—1233).

Обе двери украшены орнаментальными полосами,

разделяющими сюжетные изображения на темы свя-

щенного писания. Они помещены в 56 клеймах, обра-

зуя нарядную композицию. На пластинах красной меди

по черному лаковому фону рисунок сделан золотой

наводкой.

Процарапанный по лаку рисунок вытравля-

ли кислотой. При нагревании золото проникало в

места травления, соединяясь с металлом. Этот спо-

соб

Киевская Русь унаследовала от Византии; на Западе

он не был известен. Подобным образом враге украша-

ли в Новгороде и в Старой Рязани.

На Южных вратах размещены сюжеты биб-

лейские.

В медальонах — святые воины Геор-

гий,

Федор Стратилат, Федор Тирон, Дмитрий

Солунский и другие. В одной из композиций

изображен пророк Даниил, вдохновляющий

войско

на бой с иноплеменниками. В символи-

ческих образах здесь прославляется велико-

княжеская власть.

Предполагается, что врата Рождественского

собора были исполнены по заказу великого

князя владимирского и суздальского — Юрия

Всеволодовича.

Сцены с евангельскими сюжетами размеще-

ны в 24 клеймах на Западных вратах, они пред-

ставляют стройный декоративный ансамбль.

Композиции

со сценами из жизни Богоматери

и Христа проникновенно поэтичны. Смелые ра-

курсы фигур, ритм их движений эмоциональ-

но выразительны и говорят о высоком мастер-

стве,

развитом чувстве пространства. В то же

время линия, гибкая, плавная, превращает всю

композицию

гравированных клейм в тончай-

ший декоративный узор. Он сияет золотом на

густо-черном фоне, что создавало торжествен-

ный контраст соборных врат по отношению к

белой глади стен.

Идея заступничества и покровительства, про-

звучавшая так широко в ансамбле скульптур-

ных рельефов владимирских соборов, и здесь,

в образах суздальских врат, нашла свое вопло-

щение в сюжете на тему праздника Покрова,

связанного с апокрифическим сказанием. При-

мечательно, что Покров — чисто русская ико-

нографическая тема—занял столь видное ме-

сто в декоративном оформлении врат Рожде-

ственского

собора в Суздале. Это говорит о

том,

что создателями замечательного памят-

ника древнерусской культуры были русские

мастера. Как и белокаменная резьба, это яр-

кое

свидетельство пробуждения националь-

ного

самосознания и подъема творческих на-

родных сил.

В древнерусском искусстве

XII—XIII

веков

врата Рождественского собора в Суздале за-

нимают центральное место, поскольку живо-

писных произведений той поры сохранилось

мало. Орнаментальное начало, проявившееся

столь широко и властно в рассмотренном па-

мятнике, сочеталось с чувством монументаль-

ного,

что было характерно, как мы видели, и

для скульптуры, и для живописи, и для миниа-

тюры,

являясь особенностью искусства Влади-

миро-Суз дальской земли с древних времен,

Мягкие

формы, певучие ритмы, живописная

светотень, легкая ажурность типичны для

скульптуры и прикладного искусства Владими-

ро-Суздальской Руси, Отражая вкусы велико-

княжеского

двора, произведения скульптуры

и декоративно-прикладного искусства одно-

временно были проникнуты духом народного

творчества, впитывали в себя его образы, мо-

тивы и формы еще больше, чем искусство Ки-

евской

Руси. На художественной традиции

Владимиро-Суздальского княжества сформи-

ровалось позднее искусство Москвы,

РАЗДЕЛ

ТРЕТИЙ

ВВЕДЕНИЕ

ИСКУССТВО СЕРЕДИНЫ

XIII

—СЕРЕДИНЫ

XV

ВЕКА

43

Введение

W

45

Архитектура Новгорода

и

Пскова

49

Живопись Новгорода

и

Пскова

53

Архитектура Московского княжества

55

. I

Живопись

МОСКВЫ

начала XIV —

середины

XV

века. Андрей Рублев

и его

круг

60

Скульптура

и

декоративно-прикладное

искусство

Монголо-татарское завоевание нанесло

страшный удар ослабленной междоусобиями

Руси. Города были сожжены

и

ограблены,

ма-

стера искусств

и

ремесел погибли

в

сражениях

или были уведены

в

плен.

В XIII—XIV

веках

был отторгнут

ряд

коренных областей: Подне-

провье

(в том

числе Киев), Полоцкая

и Смо-

ленская земли,

Галич

и

Волынь

с их

культур-

ными центрами. Общественная жизнь сосре-

доточивается

в

опустошенной Северо-Восточ-

ной Руси

и не

испытавшей монголо-татарского

ига

Новгородско-Псковской земле, выдержи-

вающей натиск немецко-шведской агрессии.

В середине

XIV

века, после полосы упадка,

начинается процесс восстановления городов

и возрождения искусств

и

ремесел; оживля-

ется торговля. Борьба

с

поработителями,

пот-

ребности обороны страны ускоряют процесс

сложения Русского централизованного госу-

дарства

и

формирования русской народности.

В деле «собирания

Руси»

некоторое время

со-

перничают сильнейшие городские центры

—

Москва

и

Тверь. После Куликовской битвы

(1380)

эту

объединительную борьбу нераздель-

но возглавляет Москва.

Конец

XIV—начало

XV

века—пора нового

подъема национального самосознания.

В ли-

тературе, посвященной Куликовской битве

(«Задонщина»), оживают мотивы

«Слова

о пол-

ке

Игореве»

—

высокого образца древнерус-

ского

художественного творчества

и

патрио-

тизма.

Ослабление Византии

и

установление

турецкого владычества

на

Балканах совпало

с

ростом

значения Московской Руси

как

крупней-

шей силы славянского мира. Только Новгород

и Псков сопротивляются объединению всех

русских

земель

под

властью Москвы, заверша-

ющемуся лишь

в

конце

XV —

начале

XVI

века.

Процесс развития искусства ярко отражает

расстановку исторических сил.

В

борьбе

за на-

циональную самостоятельность русского наро-

да

и

возрождение

его

культуры огромную

роль играют освоение

и

творческая переработ-

ка

традиций

XII—XIII

веков. Москва

и

Тверь,

выросшие

в

лоне Владимирского княжества,

выступают наследниками традиций владимиро-

суздальского искусства. Новгород

же

развива-

ет свое искусство, опираясь

на

опыт собствен-

ной древней художественной практики.

Для западной части Галицко-Волынского

княжества вторая половина

XI11 и

первая поло-

вина

XIV

века были временем относительно

благополучной экономической обстановки,

что позволяло вести здесь монументальное

строительство. Русская летопись отмечает

ряд

великолепных архитектурных комплексов,

соз-