Решетько М.В. Рациональное природопользование. Часть 1

Подождите немного. Документ загружается.

51

Для оценки геосистем и экосистем и их отдельных компонентов (ресур-

сов) применяются следующие показатели [8]:

Оценку экологического состояния атмосферного воздуха прово-

дят с помощью санитарно-гигиенических показателей. Степень загряз-

нения воздушного бассейна определяют по кратности превышения ПДК

с учетом класса опасности ингредиентов, суммарного биологического

действия загрязненного воздуха и частоты превышения ПДК. Для

оцен-

ки степени загрязнения воздушной среды используется суммарный са-

нитарно-гигиенический критерий – индекс загрязнения атмосферы

(ИЗА). Он представляет собой относительный показатель, величина ко-

торого зависит от концентрации вещества в анализируемой точке, крат-

ности его ПДК и количества веществ, загрязняющих атмосферу. ИЗА

рассчитывают по формуле:

i

K

n

ii

ПДКCИЗА

∑

=

1

)/(

где С

i

– концентрация i-го вещества; ПДК

i

– среднесуточная ПДК i-го

вещества; К

i

– коэффициент, принимающий значения 1,7; 1,3; 1,0; 0,9

соответственно 1, 2, 3, 4-му классам токсичности веществ.

Величины ИЗА меньше 2,5 соответствуют чистой атмосфере;

2,5–7,5 – слабозагрязненной атмосфере; 7,5–12,5 – загрязненной атмосфере;

12,5–22,5 – сильнозагрязненной атмосфере; 22,5–32,5 – высокозагрязненной ат-

мосфере; более 52,5 – экстремально загрязненной атмосфере.

Состояние вод поверхностных водоемов (а также подземных вод)

оценивается по различным химическим, физико-химическим и биологиче-

ским показателям [2]. Для оценки опасных уровней загрязнения водоемов

используется суммарный показатель химического загрязнения – ПХЗ

10

, оп-

ределяемый по 10 максимально превышающим ПДК веществам. Этот

показатель особенно эффективен в тех случаях, когда химическое загряз-

нение наблюдается сразу по нескольким ингредиентам, каждый из которых

многократно превышает ПДК. Для фоновых условий ПХ3

10

= 1 (или при-

ближается к этой величине). Кризисную ситуацию можно характеризо-

вать соотношением 1 < ПХ3

10

< 10. Катастрофической ситуации (эколо-

гическому бедствию) соответствует величина ПХЗ

10

> 10.

Примером обобщенных показателей качества воды может служить

индекс загрязнения вод (ИЗВ). Он рассчитывается как среднее из пре-

вышений ПДК по 6 ингредиентам: кислороду (О

2

), БПК

5

, и четырем ин-

гредиентам с наибольшим превышением ПДК. В соответствии со зна-

чениями ИЗВ природные воды делят на семь классов: I – очень чистые

(ИЗВ менее 0,3); II – чистые, (0,3–1,0); III – умеренно загрязненные (1,0–2,5);

IV – загрязненные (2,5–4,0); V – грязные (4,0–6,0); VI – очень грязные

(6,0–10,0); VII – чрезвычайно грязные (более 10,0).

52

Для выявления экологического состояния поверхностных водоемов

широко используют гидробиологические индикаторы. Поскольку еди-

ный гидробиологический показатель отсутствует, качество воды опре-

деляется набором характеристик, отражающих состояние зообентоса,

перифитона (организмов, поселяющихся на подводных частях речных

судов, бакенов, свай и т. п.), зоопланктона, фитопланктона, высших вод-

ных растений. Конкретный набор характеристик обусловлен эколого-

зональным типом

водного объекта, составом и объемом сточных вод, их

токсичностью и требованиями, предъявляемыми к качеству воды.

Экологическое состояние почв оценивают с помощью химиче-

ских, физических и биологических критериев, а также показателей де-

градации сельскохозяйственных угодий. Для оценки степени загрязне-

ния почв и снегового покрова тяжелыми металлами используют сум-

марный показатель загрязнения (

СПЗ), разработана оценочная шкала

опасного загрязнения почв, увязанная с показателями здоровья населе-

ния [8, 40, 42].

В качестве показателей физической деградации сельскохозяйст-

венных земель рекомендуется использовать площади угодий, выведен-

ных из землепользования в результате проявления неблагоприятных

почвенных процессов (эрозия, вторичное засоление, загрязнение и др.),

величины потери гумуса в пахотном слое, состояние жизнедеятельности

почвенных микроорганизмов

и др.

Для оценки экологического состояния и антропогенного измене-

ния растительности и животного населения используют структур-

ные и функциональные показатели популяций и биоценозов. Такие кри-

терии, как изменение видового состава фито- и зооценозов, уменьшение

разнообразия видов растений и животных в биоценозах, сокращение

площади коренных ассоциаций, изменение плотности (численности)

популяций видов-

индикаторов, уменьшение проективного покрытия и

продуктивности растительного покрова и др.

Для определения состояния геосистем и экосистем в целом во

многих случаях используют балльные оценки, например при изучении и

картографировании экологического состояния регионов европейской

территории России [12]. Оценка проводилась путем суммирования бал-

лов, характеризующих состояние отдельных компонентов окружающей

среды, каждому из которых был

присвоен определенный весовой коэф-

фициент его значимости в создании неблагоприятных условий для жиз-

ни и деятельности человека. Учитывались семь показателей (по [8]): ра-

диационное загрязнение территории (весовой коэффициент 1,0); загряз-

нение поверхностных вод фосфором (0,8); химическое загрязнение почв

(0,8); интенсивность развития эрозии на пахотных землях (0,6); заовра-

53

женность территории (0,5); неблагоприятные изменения русел и пойм

рек (0,5); состояние районов освоения нефтегазовых месторождений

(0,5). По степени негативного проявления все виды воздействий ранжи-

ровались по шестибалльной шкале: отсутствие неблагоприятных по-

следствий оценивалось в 0 баллов, слабое отрицательное воздействие –

в 1 балл и так далее вплоть до наибольших негативных последствий

(5 баллов). Интегральный критерий определялся как

сумма произведе-

ний рангов показателей на их весовые коэффициенты. В случае учета

семи показателей его величина варьировала от 0 баллов (при отсутствии

негативных последствий) до 23,5 баллов (при максимальном отрица-

тельном воздействии). Использование этого критерия для анализа кон-

кретных условий европейской территории России позволило выделить

пять уровней экологического состояния – от относительно благоприят-

ного (сумма баллов менее 4,5) до максимально негативного (сумма бал-

лов более 18,5).

Косвенно об экологическом состоянии экосистем можно судить по

величине антропогенной нагрузки на природу. Б.И. Кочуров [19] пред-

ложил коэффициенты абсолютной (К

а

) и относительной (K

о

) экологиче-

ской напряженности территории, т. е. отношение площади земель с вы-

сокими антропогенными нагрузками (АН) к площади земель с наиболее

низкими нагрузками (дается по [8]):

К

а

= АН

6

/ АН

1

; K

о

= (АН

4

+ АН

5

+ АН

6

)/(АН

1

+ АН

2

+ АН

3

),

где АН

1

, АН

2

, АН

3

, АН

4

, АН

5

, АН

6

– площади земель с различной степе-

нью антропогенной нагрузки – от самой низкой до самой высокой (со-

гласно данным табл. 2.1).

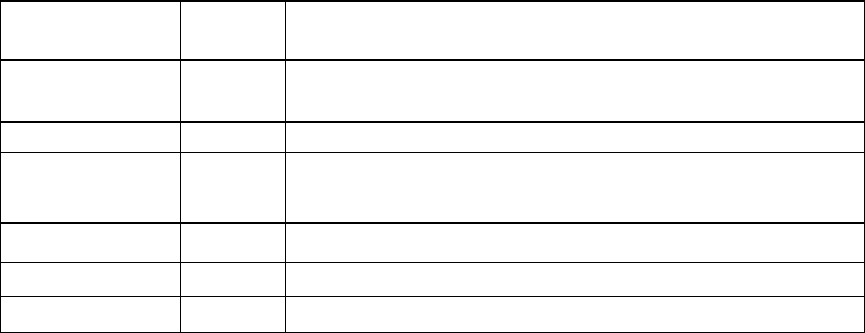

Таблица 2.1

Классификация земель по степени антропогенной нагрузки [8]

Степень

наг

ру

зки

Балл Виды и категории земель

Высшая 6

Земли промышленности, транспорта, городов, по-

селков, инфраструктуры, нарушенные земли

Очень высокая 5 О

р

ошаемые и ос

у

шаемые земли

Высокая 4

Пахотные земли, ареалы интенсивных рубок, па-

стбища и сенокосы, используемые нерационально

Средняя 3 Многолетние насаждения, рекреационные земли

Низкая 2 Сенокосы; леса ограниченного использования

Очень низкая 1 Природоохранные и неиспользуемые земли

Коэффициент К

а

показывает отношение площади нарушенных гор-

ными разработками, промышленностью или транспортом земель к пло-

54

щади слабоизмененных или неизмененных хозяйственной деятельно-

стью территорий. Чем выше это отношение, тем менее благоприятны

условия жизни и деятельности человека, что ведет за собой восстанов-

ление ландшафтов и поддержание на соответствующем уровне необхо-

димой площади заповедников, заказников и других природоохранных

территорий. Чем больше площади последних, тем ниже коэффициент K

о

и благополучнее состояние окружающей среды. При расчете K

о

учиты-

вается состояние изучаемой территории. Снижение экологической на-

пряженности уменьшает значение этого показателя, а при K

о

равном

или близком к 1,0, можно говорить об относительном равновесии между

величиной антропогенной нагрузки и потенциалом устойчивости ланд-

шафтов.

2.2.8. Оценка экологической ситуации

Понятие экологическая или геоэкологическая ситуация широко ис-

пользуется сейчас в эколого-географической литературе, но общеприня-

того определения не имеет. В [8] экологическая ситуация определена

как пространственно-временное сочетание средообразующих природно-

антропогенных условий и экологических проблем, существенно

влияющих на жизнь и деятельность населения. Можно также указать

следующее определение [41]: экологическая ситуация – это сложное,

обобщенное

представление о состоянии окружающей среды, степени ее

нарушенности; опасности для человека и живой природы.

Формирование экологических ситуаций обусловлено действием не-

скольких групп факторов – природных, экономических, социальных,

демографических, политических [8]. Экологические ситуации имеют

пространственно-временной характер. По пространственному мас-

штабу распространения их подразделяют на локальные, глобальные и

региональные. Анализ экологических ситуации следует

проводить в

рамках определенных территориальных структур – экосистем различ-

ных иерархических уровней, имеющих сложные границы, образованные

сочетанием границ природных и антропогенных ландшафтов. По вре-

менному признаку можно выделить кратко-, средне- и долговременные

экологические ситуации [8].

Пока не найдены точные методы оценки экологической ситуации,

т.к. состояние среды определяется сочетанием и взаимодействием мно-

жества

разных факторов, каждый из которых тоже нуждается в точной

оценке. Для выявления экологической ситуации используются методы

оценки по отклонению от нормативов по довольно ограниченному чис-

лу показателей и методы «экспертной оценки», на основе имеющегося

опыта и знаний экспертов [41]. Для оценки экологической ситуации со-

55

трудники Института географии РАН исходят из показателей, характери-

зующих качество условий жизни населения, степень сохранности при-

родно-ресурсного потенциала ландшафтов, интенсивность нарушения

структуры и свойств ландшафтов [17]. При оценке экологической си-

туации различными авторами учитываются все основные виды наруше-

ний окружающей среды – биосферные, природно-ресурсные, социо-

экологические [41], авторами выделяются от 3 до 11 степеней

напря-

женности экологической ситуации.

В [41] для оценки глубины нарушений окружающей среды и степе-

ни экологической опасности этих нарушений предложены три градации:

• Экологическая проблема: явно проявилось устойчивое наруше-

ние экологических стандартов, зафиксировано загрязнение среды и

снижение продуктивности природных ресурсов, разрушаются некото-

рые природные ландшафты и угодья, зафиксировано влияние среды на

самочувствие людей. Разрушение еще не приняло необратимого харак-

тера и связано с недостаточными природоохранными мерами; его мож-

но ликвидировать развитием этих мер, сохранив существующие виды

природопользования.

• Экологический кризис: состояние окружающей среды пагубно

отражается на здоровье людей, ее загрязнение носит систематический

характер и распространяется на большие площади; природные системы

и

продуктивные угодья теряют способность к самовосстановлению и

деградируют (леса засыхают; реки теряют уровень воды, рыба не вос-

производится, загрязнение почв сказывается на качестве выращенной

продукции). Эти разрушения можно ослабить или предотвратить, лишь

снизив антропогенную нагрузку: перестроить технологии, убрать особо

«вредные» производства, т. е. изменить характер природопользования и

провести крупные природовосстановительные

работы.

• Экологическая катастрофа (бедствие): территория становится

опасна для жизни людей, их необходимо отселять; продуктивное при-

родопользование становится невозможно, природные системы практи-

чески разрушены и не способны к самовосстановлению. Такая ситуация

фиксируется достаточно редко и связана с крупными авариями на ядер-

ных и химических объектах, в зонах испытания ядерного оружия

. При-

мером зоны такого бедствия является ареал воздействия аварии Черно-

быльской АЭС. Такая зона возникает и в районах, подвергаемых опус-

тыниванию под влиянием разрушительной деятельности. Так произош-

ло в 70–80-е годы в Калмыкии, когда под влиянием неумеренного выпа-

са пастбища были выбиты скотом и превратились в песчаные пустыни,

потерявшие способность

возобновлять растительность. Аналогичная

ситуация сложилась вокруг Аральского моря (Узбекистан, Казахстан)

56

когда воды впадающих в него рек неразумно расходовались на ороше-

ние, и море, потеряв подпитку, стало высыхать, отступая от берегов.

Обеднели его рыбные ресурсы, захирел активный в прошлом рыбных

промысел, люди потеряли работу. Обнажившееся морское дно с его со-

левыми отложениями стало источником солевого загрязнения окру-

жающих территорий.

В зонах такого

уровня экологического бедствия требуются огром-

ные работы и затраты для восстановления и вовлечения их снова, в ак-

тивное использование. Иногда для этого требуются десятки лет. Поэто-

му своевременное обнаружение и четкое определение уровне экологи-

ческой опасности становится одной из важнейших задач, как экологиче-

ской науки, так и практики природопользования, повышения

уровня его

экологической безопасности [41].

Приведем характеристику следующих градаций экологической си-

туации, изложенную в [8] удовлетворительная, напряженная (кон-

фликтная), критическая, кризисная, катастрофическая.

Удовлетворительная ситуация характеризует районы, относи-

тельно слабо затронутые хозяйственной деятельностью человека. Ан-

тропогенные изменения захватывают отдельные компоненты природы.

Они легко обратимы при снижении и ил прекращении нагрузок. Загряз-

нение среды не

превышает ПДК и не отражается на здоровье населения.

Напряженная (конфликтная) ситуация проявляется в освоенных

районах со стабильно функционирующими социально-экономическими

структурами. Негативно изменяются отдельные компоненты гео- и эко-

систем, что ведет к некоторому ухудшению условий жизни населения.

Улучшение обстановки достигается с помощью стабилизации хозяйст-

венной деятельности и совершенствования технологии производства.

При критической ситуации антропогенные нагрузки, как прави-

ло, превышают установленные нормативные величины и экологические

требования. В результате возникают значительные изменения гео- и

экосистем, нарастает угроза истощения естественных ресурсов, ухуд-

шаются условия проживания населения. Уменьшение и прекращение

антропогенных нагрузок может привести к нормализации экологиче-

ской обстановки и частичному восстановлению ландшафтов.

Кризисные ситуации

наблюдаются в районах, где хозяйственная

деятельность человека ведет к нарушению структуры гео- и экосистем,

истощению естественных ресурсов, существенному загрязнению ком-

понентов биосферы. В связи с этим негативные изменения в окружаю-

щей среде принимают устойчивый характер, что угрожает здоровью на-

селения, состоянию естественных экосистем, генетическому фонду рас-

тений и животных.

57

При катастрофических ситуациях антропогенные нагрузки (в

том числе загрязнение среды) многократно превышают допустимые

границы. Разрушается структура природных комплексов и соответст-

венно сложившаяся система природопользования. В результате наблю-

даются глубокие, чаще всего необратимые изменения природной среды,

которые влекут за собой существенное ухудшение здоровья населения,

нарушение экологического равновесия, деградацию флоры и фауны.

Уровень

экологической напряженности региона может быть оценен в

баллах исходя из пространственного соотношения внутри региона пло-

щадей с различной остротой экологических ситуаций. Сначала в баллах

оценивается экологическая напряженность для территории с однородной

экологической ситуацией. Предложена следующая шкала оценки [18]:

а) очень острая (катастрофическая) ситуация – 10 баллов; б) острая (кри-

зисная) ситуация – 5 баллов; в)

умеренно острая (критическая и напря-

женная) ситуация – 3 балла; г) удовлетворительная ситуация – 1 балл.

Для оценки экологической напряженности (Нi) используют сле-

дующую формулу:

Нi = (10S

1

+ 5S

2

+ 3S

3

+ S

4

)/100

где S

1

, S

2

, S

3

, S

4

– соответственно доли площади очень острой, острой,

умеренно острой и удовлетворительной экологических ситуаций в про-

центах от общей площади исследуемого региона. В соответствии с этой

формулой значения экологической напряженности региона (Нi) могут

изменяться от 1 до 10 баллов. Например, при однородном по экологиче-

ской обстановке характере структуры региона 10 баллов будет иметь

территория со

100 % площадью очень острой экологической ситуации, а

1 балл – территория со 100 % площадью удовлетворительной экологиче-

ской ситуации. Ориентировочные характеристики напряженности выде-

ленных экологических ситуаций представлены в табл. 2.2.

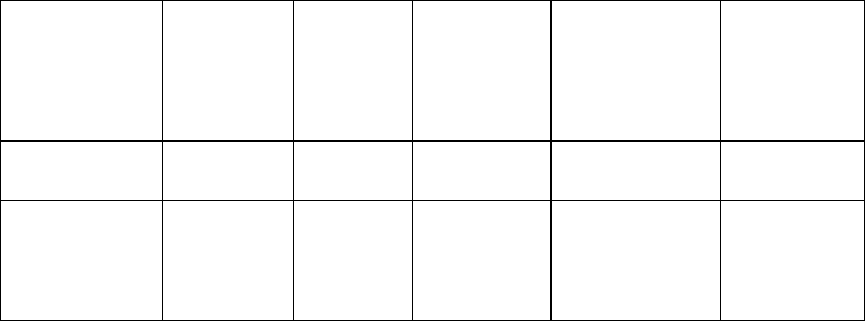

Таблица 2.2

Ориентировочные характеристики остроты экологических ситуаций [8]

Категория

экологической

ситуации

Суммарный

показатель

загрязнен-

ности почв

Снижение

продук-

тивности

экосистем,

% в год

Нарушен

ные

земли, %от

площади

Степень нару-

шенности

ландшафтов

Состояние

здоровья

населения

Удовлетвори-

тельная

Сущест-

венно < 16

<1,0 <2,0 Норма Норма

Напряженная Около 16

1,0–1,5

2–5

Изменение

свойств ком-

понентов

Отдельные

признаки

ухудшения

здоровья

58

Окончание табл. 2.2

Категория

экологической

ситуации

Суммарный

показатель

загрязнен-

ности почв

Снижение

продук-

тивности

экосистем,

% в год

Нарушен

ные

земли, %от

площади

Степень нару-

шенности

ландшафтов

Состояние

здоровья

населения

Критическая 16-32 1,5–3,5 5–20

Нарушение

структуры вто-

ричных ком-

понентов

Ухудшение

здоровья от-

дельных

групп насе-

ления

Кризисная 32-128 3,5–7,5 20–50

Деградация

ландшафтов

Повсемест-

ное ухудше-

ние здоровья

населения

Катастрофиче-

ская

>128 >7,5 >50

Нарушение

структуры и

функций

ландшафтов

Рост смерт-

ности и со-

кращение

продолжи-

тельности

Уровень экологической напряженности может служить одним из

критериев рациональности природопользования в конкретных условиях

региона. При удовлетворительной ситуации показатели свойств и функ-

ций геосистем изменяются слабо, что практически не отражается на ис-

пользовании природных ресурсов. При катастрофической ситуации на-

блюдается утрата природных ресурсов и резкий экономический спад, в

ряде случаев полное разрушение

сложившейся системы природопользо-

вания.

2.2.9. Экологическое планирование

Экологическое планирование – это расчет по принципу составле-

ния межотраслевого баланса потенциально возможного изъятия (или

иной эксплуатации природных ресурсов или территорий) без заметного

нарушения существующего экологического равновесия и без нанесения

ущерба одной хозяйственной отраслью другим в случае совместного

использования ими естественных благ.

В основе экологического планирования лежит определение вариан-

тов возможного

использования природных благ (природных ресурсов и

условий) путем сопоставления природных предпосылок развития хозяй-

ства и его ограничений на данной территории для каждого вида хозяй-

59

ственной деятельности (промышленный, транспортный, рекреацион-

ный, сельскохозяйственный и др.) [24].

Основные принципы экологического планирования заключаются в

следующем:

1. Плановое использование отдельных ресурсов не должно превы-

шать возможностей воспроизводства возобновимых ресурсов региона в

том же количестве и качестве (например, годичного прироста древеси-

ны в случае использования лесных ресурсов).

2. Эксплуатация отдельного ресурса не

должна приводить к значи-

тельному уменьшению количества и ухудшению качества других ресур-

сов, взаимосвязанных с первым (например, изменение стока под влия-

нием вырубки, рекреационных свойств местности и т. п.). С точки зре-

ния пользователей ресурсов необходимо согласование хозяйственных

интересов (антимонопольные требования).

3. Общая антропогенная нагрузка на ресурсы не должна превы-

шать предела устойчивости природной среды (восстановительных спо-

собностей), таким образом общая ресурсная эффективность региона не

должна снижаться.

4. Должна быть обоснована целесообразность в соотношении крат-

косрочных и потенциальных выгод использования ресурсов региона

(например, увеличение доли пашни в сельскохозяйственных угодьях

может дать кратковременный эффект, последствия которого приведут к

снижению урожайности, усилению

эрозии почвы, что в конечном счете

приведет к значительному экономическому ущербу и долговременному

нарушению экологического равновесия в регионе).

5. Формы природопользования наряду с отражением социально-

экономических потребностей общества должны учитывать природную

специфику региона, что обеспечит устойчивое социально-экономическое

развитие в условиях имеющихся экологических ограничений.

Экологическое планирование основано на точном учете природно

-

ресурсного потенциала и слагается из следующих этапов:

• инвентаризация естественных ресурсов;

• моделирование природно-ресурсного потенциала региона;

• территориально-экологическое планирование;

• социально-экономические оценки и расчеты.

Таким образом, экологическое планирование – это этап в развитии

взаимоотношений Природы и Общества, который сменит период некон-

тролируемого взаимодействия биосферы и человека [24].

60

3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ

ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ, ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

3.1. Роль природных ресурсов в современном хозяйстве

Развитие цивилизации шло от использования возобновимых ресур-

сов, затем были освоены невозобновимые почерпаемые ресурсы. В на-

стоящее время в хозяйство все шире вовлекаются неисчерпаемые ресур-

сы, с ними связано будущее развитие экономики.

Природно-ресурсный потенциал (ПРП) в узко экономическом пла-

не (как уже было сказано в разделе 2.1.) это доступная для использова-

ния при данных технологиях совокупность природных ресурсов. При-

родно-ресурсный потенциал ограничивается или возможностями техно-

логий, или исчерпанием того или другого ресурса, или переходом на

использование только возобновляемых ресурсов.

В хозяйственной деятельности

людей используется около 200 ви-

дов природных ресурсов и число их продолжает расти. Общие объемы

добычи минеральных и органических ресурсов оцениваются в 100 млрд

т, объемы водопользования в 500 млрд м

3

. Сельским и лесным хозяйст-

вом освоено и преобразовано 80 % пригодных для этих целей земель. И

эти масштабы продолжают увеличиваться. Если с 1950 по 1990 год чис-

ленность населения Земли выросла в 2,1 раза, то получение природных

ресурсов – в 4,5 раза. Таким образом, темпы роста ресурсопользования

обгоняют рост населения [21, 41, 46].

При этом идет расширение мирового ареала ресурсопользования

из

стран Европы и Северной Америки в страны Азии, Африки, Латинской

Америки. Если в первой половине 20 века более 2/3 добычи сырья и то-

плива давали развитые страны мира, то сейчас такая доля приходится на

развивающиеся страны. Вместе с тем развитые страны продолжают по-

треблять 2/3 полученного в мире сырья и топлива, закупая его

у разви-

вающихся стран. Поэтому на душу населения в развитых странах по-

требляется топливно-сырьевых ресурсов в 8-10 раз больше, чем в разви-

вающихся. Если страны третьего мира повторят путь индустриального

развития Европы и Северной Америки, то природная среда Земли не

справится с объемом поступающих в нее отходов.

По пути роста

использования ресурсного потенциала шло и разви-

тие России, особенно в 20 веке, когда в стране происходила индустриа-

лизация хозяйства. Объем добычи минерального сырья и топлива в этот

период удваивался каждые 20 лет. Почти в 2 раза вырос ареал обраба-

тываемых земель, продвинувшись в менее благоприятны для земледе-

лия районы востока и юго-востока страны

. Крупные ареалы лесозагото-