Сапогова Е.Е. Психология развития человека

Подождите немного. Документ загружается.

Весь приобретенный сенсомоторный опыт оформляется, по Ж. Пиаже, в схемы действия.

Схема — сенсомоторный эквивалент понятия. Она позволяет ребенку экономно и адекватно

действовать с различными объектами одного и того же класса или же с различными

состояниями одного и того же объекта. С самого начала ребенок приобретает свой опыт на

основе действия: он следит глазами, поворачивает голову, исследует руками, тащит,

ощупывает, схватывает, тянет в рот, двигает ногами и т.д. Весь этот опыт оформляется в

схемы — наиболее общее, что сохраняется в действии при его многократном осуществлении в

разных обстоятельствах.

В широком понимании, схема действия — это структура на определенном уровне

умственного развития. Структура — это умственная система или целостность, чьи принципы

активности отличны от принципов активности частей, которые эту структуру составляют.

Структура — саморегулирующаяся система, а новые умственные структуры формируются на

основе действия.

В результате взаимодействий со средой в схемы вовлекаются новые объекты и таким

образом ассимилируются ими. Если существующие схемы не охватывают новые типы

взаимодействия, то они переструктурируются, подлаживаются под новое действие, т.е.

происходит аккомодация. Иными словами, аккомодация — это пассивное приспособление к

среде, а ассимиляция — активное. На этапе аккомодации субъект отображает внутренние

связи окружающей среды, на этапе ассимиляции он начинает воздействовать на эти связи в

своих целях.

Адаптация, ассимиляция и аккомодация наследственно закреплены и неизменны, а

структуры (в отличие от функций) складываются в онтогенезе и зависят от опыта ребенка и,

следовательно, различны на разных возрастных этапах. Такое соотношение между функцией и

структурой обеспечивает непрерывность, преемственность развития и его качественное

своеобразие на каждой возрастной ступени.

Психическое развитие в понимании Ж. Пиаже — это смена умственных структур. А

поскольку эти структуры формируются на основе действий субъекта, то Ж. Пиаже пришел к

выводу, что мысль — это сжатая форма действия, внутреннее возникает из внешнего, а

обучение должно опережать развитие.

В соответствии с таким пониманием Ж. Пиаже выстроил логику психического развития.

Важнейший исходный тезис для него состоит в том, чтобы рассматривать ребенка как

существо, которое ассимилирует вещи, отбирает и усваивает их согласно собственной

умственной структуре.

В исследованиях детских представлений о мире и физической причинности Ж. Пиаже

показал, что ребенок на определенной ступени развития обычно рассматривает предметы

такими, какими их дает непосредственное восприятие, т.е. он не видит вещи в их внутренних

отношениях. Например, ребенок думает, что луна следует за ним во время прогулок,

останавливается, когда он стоит, и бежит за ним, когда он убегает. Ж. Пиаже назвал это

явление «реализмом», который мешает рассматривать вещи независимо от субъекта, в их

внутренней взаимосвязи. Свое мгновенное восприятие ребенок полагает абсолютно

истинным, так как не отделяет своего «Я» от окружающих вещей.

До определенного возраста дети не умеют различать субъективный и внешний мир.

Ребенок начинает с того, что отождествляет свои представления с вещами и явлениями

объективного мира («реализм») и лишь постепенно приходит к различению их друг от друга.

Эту закономерность, согласно Ж. Пиаже, можно применить как к содержанию понятий, так и

к самым простым восприятиям.

На ранних ступенях развития каждое представление о мире переживается ребенком как

истинное; мысль о вещи и сами вещи почти не различаются. Но по мере развития интеллекта

детские представления продвигаются от реализма к объективности, проходя ряд этапов:

партиципации (сопричастия), анимизма (всеобщего одушевления), артификализма

(понимание природных явлений по аналогии с деятельностью человека), на которых

эгоцентрические отношения между «Я» и миром постепенно редуцируются. Шаг за шагом

ребенок начинает занимать позицию, позволяющую ему отличать то, что исходит от субъекта,

и видеть отражение внешней реальности в субъективных представлениях.

Параллельно эволюции детских представлений о мире, направленной от реализма к

объективности, идет развитие детских идей от абсолютности («реализма») к реципрокности

(взаимности). Рецип-рокность появляется тогда, когда ребенок открывает точки зрения других

людей, когда он приписывает им то же значение, что и своей собственной, когда между этими

точками зрения устанавливается соответствие. С этого момента ребенок начинает видеть

реальность уже не только как непосредственно ему самому данную, но и как бы

установленную, благодаря координации всех точек зрения, взятых вместе. В этот период

осуществляется важнейший шаг в развитии детского мышления, так как, по Ж. Пиаже,

представления об объективной реальности — это то наиболее общее, что есть в разных точках

зрения, в чем разные умы согласны между собой.

Еще одно важное направление развития детской мысли — от реализма к релятивизму:

вначале дети верят в существование абсолютных качеств и субстанций, позднее открывают,

что явления связаны между собой и что наши оценки относительны. Мир независимых и

спонтанных субстанций уступает место миру отношений. Например, сначала ребенок

полагает, что в каждом движущемся предмете есть мотор; в дальнейшем он рассматривает

перемещение отдельного тела как функцию от действий внешних тел. Так, движение облаков

ребенок начинает объяснять иначе, например, действием ветра. Слова «легкий» и «тяжелый»

также теряют абсолютное значение и приобретают значение в зависимости от избранных

единиц измерения (предмет легкий для ребенка, но тяжелый для воды).

Таким образом, мысль ребенка, сначала не отделяющая субъект от объекта и потому

«реалистическая», развивается в трех направлениях: к объективности, реципрокности и

релятивности.

Постепенная диссоциация (разделение) субъекта и объекта осуществляется вследствие

преодоления ребенком собственного эгоцентризма. Эгоцентризмом же обусловлены такие

особенности детской логики, как синкретизм (тенденция связывать все со всем),

соположение (отсутствие связи между суждениями), трансдукция (переход от частного к

частному, минуя общее), нечувствительность к противоречию и Др. Общая черта этих

особенностей состоит в том, что ребенок часто до

г

~8 лет не умеет выполнять логические

операции сложения и умножения класса, наименее общего для двух других классов, но

содержащего оба этих класса в себе (например, животные — позвоночные + беспозвоночные;

женевцы

х

протестанты = женевские протестанты).

Неумение производить логическое сложение и умножение приводит к противоречиям,

которыми насыщены детские определения понятий. Ж. Пиаже характеризовал противоречие

как результат отсутствия равновесия: понятие избавляется от противоречия, когда равновесие

достигается. Критерием устойчивого равновесия он считал появление обратимости мысли

— такого умственного действия, когда, отправляясь от результатов первого действия, ребенок

выполняет умственное действие, симметричное по отношению к нему, и когда эта

симметричная операция приводит к исходному состоянию объекта, не видоизменяя его.

Каждому умственному действию соответствует симметричное действие, которое позволяет

вернуться к отправному пункту.

Важно иметь в виду, что, по мнению Ж. Пиаже, в реальном мире обратимость отсутствует.

Лишь интеллектуальные операции делают мир обратимым. Поэтому обратимость мысли не

может возникнуть у ребенка из наблюдения за явлениями природы. Она возникает из

осознания самих мыслительных операций, которые совершают логические опыты не над

вещами, а над самим собой, чтобы установить, какая система определений дает «наибольшее

логическое удовлетворение».

По Ж. Пиаже, для формирования у ребенка подлинно научного мышления, а не простой

совокупности эмпирических знаний, необходим опыт особого рода — логико-

математический, направленный на действия и операции, совершаемые ребенком с реальными

предметами.

В ранних работах Ж. Пиаже напрямую связывал отсутствие обратимости и эгоцентризм.

Эгоцентризм (центрацию) Ж. Пиаже характеризовал как умственное состояние, когда ребенок

рассматривает весь мир со своей точки зрения, которую не осознает. Изначальный

эгоцентризм познания — это не гипертрофия осознания «Я», а, напротив, непосредственное

отношение к объектам, где субъект, игнорируя «Я», не может выйти из «Я», чтобы найти свое

место в мире отношений, освобожденных от субъективных связей.

Ж. Пиаже провел много экспериментов, доказывающих, что до определенного возраста

ребенок не может встать на другую, чужую точку зрения. Например, экспериментатор

спрашивает у ребенка, имеющего брата, есть ли у него брат. Ребенок легко соглашается, что

брат есть. Но затем психолог спрашивает, а есть ли брат у его брата, и получает

отрицательный ответ! Ребенок оказывается не в состоянии взглянуть на себя с позиции брата.

Показательны и эксперименты, демонстрирующие связанность ребенка с непосредственным

зрительным впечатлением, производимым наглядной ситуацией. Например, ему предлагают

сравнить два равных шарика из пластилина. Он легко признает, что в шариках пластилина

поровну. Затем на глазах у ребенка психолог раскатывает один из шариков в лепешку или

скатывает его в колбаску и снова спрашивает, одинаково ли в них количество пластилина.

Поскольку внешне «лепешка» шире, а «колбаска» длиннее шарика, связанность с

непосредственным зрительным опытом мешает ребенку переступить на иную позицию по

отношению к изменяющимся вещам и он отвечает, что в них пластилина больше, несмотря на

то, что экспериментатор ни добавлял, ни убавлял его.

Ж. Пиаже объяснял эти результаты тем, что дети не подозревают о существовании других

оценок вещей и не соотносят их со своей собственной. Эгоцентризм означает, что ребенок,

представляя себе природу и других людей, еще не учитывает свое объективное положение как

мыслящего субъекта. Эгоцентризм, по Пиаже, означает смешение субъекта и объекта в акте

познания. Он встречается и у взрослых людей, остающихся на низком уровне психического

развития.

Эгоцентризм показывает, что внешний мир не действует непосредственно на ум субъекта,

а наши знания о мире — это не простой отпечаток внешних событий. Идеи субъекта отчасти

представляют собой продукт его собственной активности. Они меняются и даже искажаются в

зависимости от господствующей умственной позиции.

Снижение эгоцентризма связано не с добавлением знаний, а с трансформацией позиции,

когда субъект соотносит свою исходную точку зрения с другими возможными. Освободиться

от эгоцентризма (децентрироваться) — значит осознать субъективность воспринятого, найти

свое место в системе возможных точек зрения, установить между вещами, личностями и

собственным «Я» систему общих и взаимных отношений. Переход от эгоцентризма к

децентрации характеризует, по Пиаже, познание на всех уровнях развития. Всеобщность и

неизбежность этого процесса позволили ему назвать его законом развития.

Для того чтобы этот переход был возможен, должен быть инструмент, механизм,

движущий им. Таким механизмом Ж. Пиаже считал прогрессивно развивающееся осознание

своего «Я». Чтобы преодолеть эгоцентризм, необходимы два условия: 1) осознать свое «Я» в

качестве субъекта и отделить субъект от объекта; 2) координировать свою точку зрения с

другими, а не рассматривать ее как единственно возможную.

Развитие знаний о себе возможно в результате социального взаимодействия. Сначала

отношения взаимодействия невозможны между ребенком и взрослым, потому что их

неравенство слишком велико. Ребенок старается подражать взрослому и в то же время

защитить себя от него, а не обмениваться мнениями. Только индивиды, считающие друг друга

равными, могут осуществлять «развивающий» взаимный контроль. Такие отношения

появляются с момента установления кооперации среди детей.

При кооперировании возникает потребность приспособиться к Другому лицу.

Столкновение своей мысли с чужой вызывает сомнение и необходимость доказательства.

Благодаря установлению отношений кооперации происходит осознание существования

других точек зрения. Вследствие этого формируются рациональные элементы в логике и

этике.

Именно поэтому одно из важнейших понятий в теории Ж. Пиаже — понятие

социализации. В терминах Ж. Пиаже, социализация — это процесс адаптации к социальной

среде. Он состоит в том, что достигнувший определенного уровня развития ребенок

становится способным к сотрудничеству с другими людьми, благодаря разделению и

координации своей точки зрения с другими. Социализация обусловливает решающий поворот

в психическом развитии ребенка — переход от эгоцентризма к объективности.

По Пиаже, социальная жизнь начинает играть прогрессивную роль в развитии ума

довольно поздно, и лишь с установлением отношений кооперации возможно овладение

ребенком нормами поведения и мышления. Такое становится возможным около 7—8 лет. До

этого возраста отношения ребенка с миром Ж. Пиаже описывает в терминах биологического

приспособления, считая, что и корни умственных операций надо искать в биологии.

Реальность, как она является ребенку, — продукт исходного взаимодействия между умом

ребенка и окружающим миром. Реальность, по Пиаже, или точнее, представления о ней,

конструируется интеллектом.

Каждое внешнее влияние предполагает со стороны субъекта ассимиляцию и аккомодацию.

Первичную ассимиляцию Ж. Пиаже предлагает называть «деформирующей», потому что при

слиянии нового предмета со старой схемой его черты искажаются, а схема благодаря

аккомодации изменяется. Антагонизм ассимиляции и аккомодации порождает необратимость

мысли.

Когда ассимиляция и аккомодация начинают дополнять друг друга, мышление ребенка

меняется. Переход от реализма к объективности, реципрокности, релятивности основывается

на прогрессивном взаимодействии ассимиляции и аккомодации. По Пиаже, на определенном

уровне развития к биологическим факторам присоединяются социальные (в смысле

«социализации»), и благодаря им у ребенка вырабатываются логические нормы. После этого

ребенок становится «проницаемым для опыта», т.е. ассимиляция перестает быть

«деформирующей», эгоцентрической. С приобретением этой способности взаимодействие

логического разума и самого опыта оказывается достаточным для дальнейшего

интеллектуального развития.

Такова гипотеза развития интеллекта, намеченная в ранних исследованиях Ж. Пиаже. Но

она представляет собой лишь один аспект развития интеллекта — аспект сознания: здесь Ж.

Пиаже показывает, когда и при каких условиях ребенок начинает осознавать собственную

субъективность, отделять субъект от объекта, находить место собственной точки зрения в

системе возможных других, понимать реципрокность и относительность этих точек зрения.

Другое направление работ Ж. Пиаже связано с изучением развития интеллекта в аспекте

поведения.

Первоначально ребенок воспринимает мир как солипсист — он игнорирует себя в качестве

субъекта и не понимает собственных действий. Пытаясь воздействовать на вещи, ребенок не

представляет их себе вне связи с непосредственными действиями. А в непосредственном

действии может установиться лишь поверхностный контакт с вещами. Это приводит к тому,

что ребенок считает объективной только такую реальность, которая выявляется в

непосредственном восприятии, хотя очевидно, что видимая реальность не исчерпывает

объективно существующую.

Когда «Я» ребенка занимает свое место в устойчивом мире и начинает рассматриваться

как активный субъект среди других в мире, меняется исходная позиция ребенка по

отношению к вещам. В сфере практических действий происходит переход от эгоцентризма к

объективности.

Переход от эгоцентризма к объективной оценке вещей был установлен Ж. Пиаже также в

многочисленных исследованиях генезиса числа и представления о количестве у детей 2-7 лет

и др.

В связи с этим Ж. Пиаже также разработал и ввел в психологию понятие группировки.

Группировки — это закрытые и обратимые системы, аналогичные математическим группам.

Такие логические операции, как включение, сериация, симметрия и т.п., представляют собой

группировки. Группировка (а не изолированное понятие или суждение) составляет, по Пиаже,

единицу мысли, и в этом смысле группировками являются любые классификации в своей

целостности; серии объектов, расположенных в отношениях; системы родословных связей,

генеалогические древа; шкалы ценностей и т.д. В психологическом плане группировка

соответствует состоянию «равновесия мысли», финальной стадии генетического развития.

Группировка характеризуется следующими свойствами: 1) замкнутостью (композицией)

— произведение двух элементов множества тоже есть элемент множества; 2) общей

идентичностью (единицей) — множество содержит один и только один элемент,

произведение с которым любого другого элемента дает этот второй элемент; 3)

обратимостью — для каждого элемента множества существует один и только один парный

элемент, произведение с которым дает единичный элемент; 4) ассоциативностью —

произведение элементов А и В с элементом С равно произведению элемента А с

произведением элементов С и В; 5) специальной идентичностью (тавтологией) — для

каждого элемента множества существует особый, родственный элемент, не являющийся

единицей, произведение с которым дает исходный элемент.

Согласно гипотезе Ж. Пиаже, интеллектуальное развитие можно описать в виде

группировок, последовательно вытекающих одна из Другой, и он начал изучать, как

формируются у ребенка логические операции классификации, сериации и т.д.

В процессе развития группировки появляются не сразу. Чтобы проследить процесс

развития, Ж. Пиаже проводил эксперименты: брались объекты, сходные между собой в

каком-то отношении так, что их можно было объединить по сходству. В то же время они чем-

то отличались друг от друга, что позволяло построить серию по степеням различий. Ж. Пиаже

интересовало, какими способами субъект устанавливает равенства или неравенства, сходство

или различие и к каким результатам для достижения равновесия эти методы приводят.

Равновесие считается достигнутым, когда равенство или неравенство признается постоянно.

Всего Ж. Пиаже отметил 6 средств и соответственно 6 форм равновесия.

1. У животных имеются рефлекторные выравнивания и сериации. Как только условия

жизни изменяются, равновесие нарушается.

2. С помощью перцептивного сравнения равенство или неравенство устанавливаются

непосредственно в поле восприятия. Этот метод субъект использует, если одновременно

воспринимает несколько объектов, расположенных в порядке, удобном для восприятия.

3. Средства сенсомоторного интеллекта расширяют возможности равновесия вследствие

координации восприятия и движения. При условии нарушения прямого контакта, благодаря

сенсомоторным координациям, субъект способен построить воспринимаемые ранее ряды или

построить новые, которые не воспринимал прежде. Такое построение происходит в процессе

манипуляций, результат которых открывается случайно и чисто эмпирически. Растянуть и

сблизить, спрятать и найти, построить отношения и использовать обратные отношения —

таковы новые возможности, которые обеспечивают равновесие в действии. Новые средства

делают его более мобильным и более обратимым.

Первые формы группировок возникают именно на этом уровне к концу 1-го года жизни,

когда у субъекта появляются системы действий, которые отвечают критериям группировки.

Заметим, что на этом уровне развития сгруппированы движения субъекта, а не отношения

между объектами. Группировки последовательных движений не обеспечивают стабильного,

устойчивого состояния равновесия, для которого нужны группировки одновременно

выполняемых действий. Такие структуры достигаются постепенно. Следующий шаг к этому

— овладение речью и возникновение представлений.

4. С помощью символических средств субъект способен представить, что он еще не умеет

выполнять операции. Субъект на этом уровне еще не выходит за рамки восприятия и

действия. Поэтому эти ограниченные операции Ж. Пиаже называет предоперациями, или

интуитивными композициями. Ребенок может сначала антиципировать отношения

неупорядоченных объектов, а затем выполнить действие, реально построить систему

отношений между объектами. Эта антиципация — продукт сенсомоторных схем

предшествующего уровня, сопровождающихся символическими образами и словами. А так

как схемы сенсомоторного интеллекта теперь представлены символически, то их составные

элементы выступают одновременно. Прогрессивно уменьшается время, необходимое для

исполнения этих схем.

Представление, по Пиаже, — это интериоризированный эскиз действий, которые не нужно

больше выполнять материально во внешнем плане с опорой на предметы и последовательно,

чтобы координировать их между собой: они достигают координации с помощью замещающей

их символики. Благодаря этому становится возможным мышление.

Этот метод еще не обеспечивает успех операциям. Представления и первые рассуждения

— это всего лишь действия, правда, сокращенные, так как выполняются в умственном плане.

Однако эти первые представления и рассуждения всегда подчиняются эмпирическим

условиям действия. На них оказывают влияние эгоцентрические иллюзии. Связи между

объектами и действиями на этом уровне устанавливаются интуитивно. Ребенок признает

эквивалентность рядов при их взаимно-однозначном соответствии. Но как только такое

соответствие нарушается, он перестает признавать эту эквивалентность и утверждает, что

раньше была эквивалентность. Это значит, что он способен выполнять эмпирическую

обратимость. Но, в отличие от предшествующего уровня, такое возвращение осуществляется

в мысли, а не только путем материального действия. Это возвращение путем «умственного

опыта», но еще не путем операций. Равновесие на этом уровне еще не стабильно, потому что

оно всегда связано с воспринимаемыми результатами антиципируемых действий.

5. Средствами конкретных операций субъект координирует антиципации независимо от

результата непосредственного действия. Этим способом ребенок постигает связи, которые

выходят за пределы эмпирической констатации. Ребенок видит, что АВ и ВС, он выводит из

этого, что АС. Для такого вывода нужно, чтобы антиципирующие схемы, позволяющие

строить отношения АВ и ВС, сохранялись вне последовательного восприятия этих пар

отношений и координировались между собой для предвосхищения возможной сериации ABC.

Нужно, чтобы изменения, которые разрушили ранее воспринимаемые фигуры, сами

корригировались путем одновременных, осуществляемых в мысли возвращений на прежние

места. Так рождается операция — действие, ставшее обратимым благодаря координациям

прямых и обратных антиципации.

Однако устойчивое равновесие на этом уровне остается ограниченным: для выполнения

обратимых операций нужно, чтобы исходные данные для последующего рассуждения

находились в поле восприятия. Поэтому эти операции и называются конкретными.

6. Равновесие полностью достигается с установлением дедуктивного метода. На этом

уровне субъект может правильно рассуждать, исходя из гипотезы, которая не соответствует

никакому прежнему или даже возможному восприятию. Это позволяет мысли доминировать

над перцептивным впечатлением и объяснить реальные факты путем дедуктивных

построений. Равновесие становится более устойчивым и в то же время более подвижным.

Никакое внешнее изменение не может его разрушить, так как каждое изменение точно

компенсируется активностью субъекта: он может не только выполнять реальные изменения,

но и предвосхищать возможные изменения, заранее отрегулировав их путем соответствующих

операций.

Таким образом, сначала равновесие объединяет только унаследованные движения; это —

первый уровень, рефлекторный. Затем оно распространяется на приобретенные восприятия и

навыки — второй уровень, перцептивный. Далее оно устанавливается между

последовательными движениями, позволяющими вновь найти исчезнувшие объекты, —

третий уровень, сенсомоторный. Позже оно устанавливается между теми же движениями, но

антиципированными — четвертый уровень, интуитивный. Управление антиципациями как

таковыми со стороны равновесия — пятый уровень, конкретно-операциональный. И наконец,

уравновешиваются возможные действия, которые были или могли быть осуществлены, —

шестой уровень, формально-операциональный.

На основании теории развития, где основным является стремление структур субъекта к

равновесию с реальностью, Ж. Пиаже выдвинул гипотезу о существовании стадий

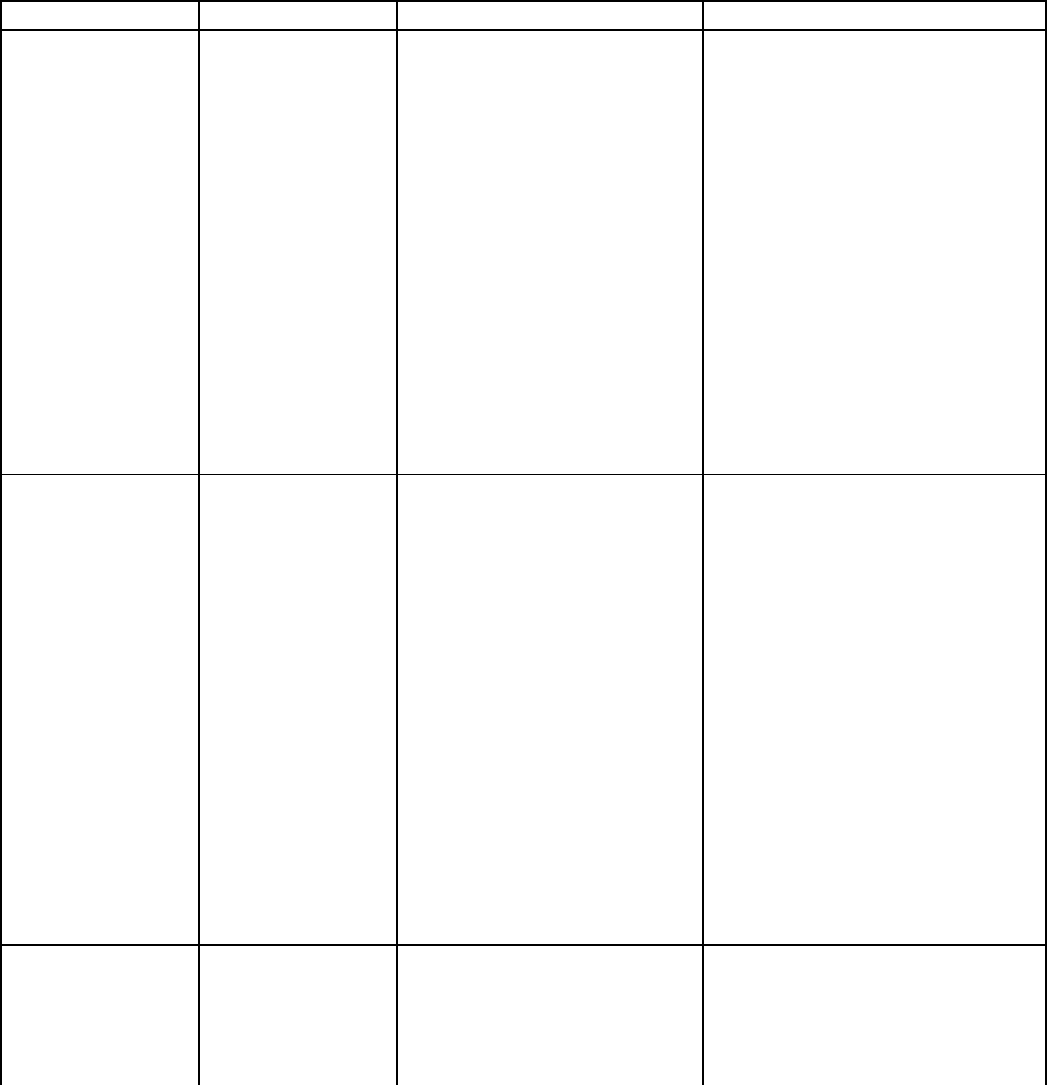

интеллектуального развития (см. табл. 3).

Стадии — это ступени или уровни развития, последовательно сменяющие друг друга,

причем на каждом уровне достигается от-

1 . Стадии развития интеллекта по Пиаже

Период Подпериод Стадии Возраст

I. Сенсомо- А. Центрация 1. Упражнение рефлексов 0-1 мес

торный ин- на собствен- 2. Первые навыки и пер- 1—4,5 мес

теллект ном теле вые круговые реакции

3. Координация зрения и 4,5-8-9

хватания. Вторичные кру- мес

говые реакции

В. Объекти- 4. Дифференциация сред- 8-9-11-12

вация ства и цели. Начало прак- мес

практического тического интеллекта

интеллекта 5. Дифференциация схем 11-12-18

действия благодаря третич- мес

ным круговым реакциям.

Появление новых средств.

6. Начало интериоризации 18-24 мес

схем и решение некоторых

проблем путем дедукции

II. Репрезен- А. Предопе- 1. Появление символичес- 2-3-6,4

тативный ин- раторный кой функции. Начало инте- года

теллект и интеллект риоризации схем действия

конкретные 2. Интуитивное мышле- 4-5—6 лет

операции ние, опирающееся на вос-

приятие

3. Интуитивное мышле- 5,6-7-8

ние, опирающееся на бо- лет

лее расчлененные пред-

ставления

4. Простые операции 8-9-10 лет

В. Конкретные (классификация, сериа-

операции ция, взаимно-однозначное

соответствие)

5. Система операций 9-10-11-

(система координат, про- 12 лет

ективные понятия)

III. Репре- А. Становле- 1. Гипотетико-дедуктивная 11—12—13—

зентативный ние формаль- логика и комбинаторика 14 лет

интеллект и ных операций 2. Структура «решетки» и от 13-14

формальные группа четырех трансфор- лет

операции маций (INRC*)

В. Достижение

формальных

операций

* I — прямая операция; N —обратная операция; R — операция реципрокности; С —

коррелятивная операция или отицание реципрокности.

носительно стабильное равновесие. Ж. Пиаже неоднократно пытался представить развитие

интеллекта как последовательность стадий, но лишь в обзорных поздних работах картина

развития приобрела определенность и устойчивость.

Процесс интеллектуального развития ребенка, по Пиаже, состоит из 3 больших периодов, в

течение которых происходит зарождение и становление 3 основных структур (см. табл. на с.

00): 1) сенсо-моторных структур, т.е. системы обратимых действий, выполняемых

материально и последовательно; 2) структуры конкретных операций — системы действий,

выполняемых в уме, но с опорой на внешние, наглядные данные; 3) структуры формальных

операций, связанных с формальной логикой, гипотетико-дедуктивным рассуждением.

Развитие совершается как переход от низшей стадии к высшей, причем каждая

предыдущая стадия подготавливает последующую. На каждой новой стадии достигается

интеграция ранее сформированных структур; предшествующая стадия перестраивается на

более высоком уровне.

Порядок следования стадий неизменен, хотя, по Пиаже, не содержит никакой

наследственной программы. Созревание в случае стадий интеллекта сводится лишь к

открытию возможностей развития, и эти возможности нужно еще реализовать. Было бы

неверно, считал Ж. Пиаже, видеть в последовательности стадий продукт врожденной

предрешенности, ибо в процессе развития происходит непрерывная конструкция нового.

Возраст, в котором структуры равновесия появляются, может варьировать в зависимости

от физического или социального окружения. В условиях свободных взаимоотношений и

дискуссий дологические представления быстро заменяются рациональными представлениями,

но они сохраняются дольше при отношениях, основанных на авторитете. По Пиаже, можно

наблюдать уменьшение или увеличение среднего хронологического возраста появления той

или иной стадии в зависимости от активности самого ребенка, его спонтанного опыта,

школьной или культурной среды.

Стадии интеллектуального развития, по Пиаже, можно рассматривать как стадии

психического развития в целом, так как развитие всех психических функций подчинено

интеллекту и определяется им.

Система Ж. Пиаже является одной из наиболее разработанных и распространенных, и

исследователи разных стран предлагают свои варианты ее коррекции и дополнения.

Так, П. К. Арлин предложила рассматривать уровень формальных операций как уровень

решения задач и дополнить его пятым уровнем — уровнем нахождения задач.

К. Ф. Ригель критиковал Ж. Пиаже за то, что развитие он рассматривает как стремление к

равновесию, в то время как, будучи достигнутым, равновесие означает конец развитию.

Поэтому он предлагает

в качестве пятого уровня — уровень диалектических операций, где противоречие выступает

движущей силой мышления, никогда не достигая равновесия.

В качестве уровней, следующих за формальными, Ж. Паскуаль-Леоне выделяет: 1)

додиалектический, 2) диалектический, 3) трансцендентальный. По мнению М. А. Бассешес,

следует выделить 8 диалектических схем, следующих за уровнем формальных операций.

Не пересказывая их содержания, отметим, что сам Ж. Пиаже возражал против введения

диалектических уровней, считая, что диалектическая модель и так содержится в его

концепции.

В рамках когнитивного направления и под влиянием работ Ж. Пиаже созданы и другие

теоретические схемы.

Теория морального развития Л. Колберга. Л. Колберг критиковал Ж. Пиаже за

преувеличенное внимание к интеллекту, в результате которого все остальные стороны

развития (эмоционально-волевая сфера, личность) остаются как бы в стороне. Он поставил

вопрос — какие познавательные схемы, структуры, правила описывают такие явления, как

ложь (которая появляется у детей в определенном возрасте и имеет свои этапы развития),

страх (также являющийся возрастным явлением), воровство (присуще каждому в детском

возрасте). Пытаясь ответить на эти вопросы, Л. Колберг обнаружил ряд интересных фактов

в детском развитии, которые позволили ему построить теорию морального развития

ребенка.

В качестве критериев деления развития на этапы Л. Колберг берет 3 вида ориентации,

образующих иерархию: 1) ориентацию на авторитеты, 2) ориентацию на обычаи и 3)

ориентацию на принципы. V^ Развивая выдвинутую Ж. Пиаже и поддержанную Л. С.

Выготским идею, что развитие морального сознания ребенка идет параллельно его

/умственному развитию, Л. Колберг выделяет в нем несколько фаз, \/ каждая из которых

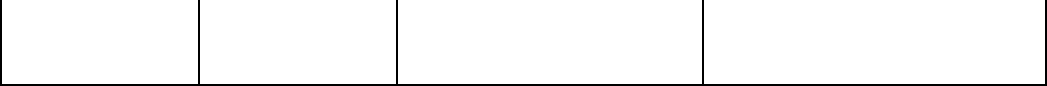

соответствует определенному уровню морального сознания (см. табл. 4).

«Доморальному (предконвенциональному) уровню» соответствуют стадия 1 — ребенок

слушается, чтобы избежать наказания, и стадия 2 — ребенок руководствуется

эгоистическими соображениями взаимной выгоды — послушание в обмен на какие-то

конкретные блага и поощрения.

«Конвенциональной морали» соответствуют стадии 3 — модель «хорошего ребенка»,

движимого желанием одобрения со стороны значимых других и стыдом перед их

осуждением, и 4 — установка на поддержание установленного порядка социальной

справедливости и фиксированных правил (хорошо то, что соответствует правилам).

«Автономная мораль» переносит моральное решение внутрь личности. Она

открывается стадией 5А — человек осознает относительность и условность нравственных

правил и требует их логического обоснования, усматривая таковое в идее полезности.

Затем идет ста-

4. Стадии морального развития по Л. Колбергу

Логическая стадия Моральная стадия

Символическая, интуитивная

мысль

Стадия 0 — хорошо то, чего я хочу и что мне нравится

Конкретные операции, этап 1 Стадия 1 — послушание из страха наказания

Конкретные операции, этап 2 Стадия 2 — наивный инструментальный релятивизм, гедонизм, обмен

услугами

Формальные операции, этап 1 Стадия 3 — ориентация на менее значимых других, конформность

(межличностная или групповая перспектива)

Формальные операции, этап 2 Стадия 4 — ориентация на поддержание установленных правил и

формального порядка (общественная перспектива)

Формальные операции, этап 3 Стадия 5А — утилитаризм и представление о морали как продукте

общественного договора (социальный контракт) Стадия 5В —

ориентация на высший закон и собственную совесть Стадия 6 —

ориентация на универсальный этический принцип

дия 5В — релятивизм сменяется признанием существования некоторого высшего закона,

соответствующего интересам большинства.

Лишь после этого — стадия 6 — формируются устойчивые моральные принципы,

соблюдение которых обеспечивается собственной совестью безотносительно к внешним

обстоятельствам и рассудочным соображениям.

В последних работах Л. Колберг ставит вопрос о существовании еще 7-й, высшей стадии,

когда моральные ценности выводятся из более общих философских постулатов; однако этой

стадии достигают, по его словам, лишь немногие.

Эмпирическая проверка теории Л. Колберга в США, Англии, Канаде, Мексике, Турции,

Гондурасе, Индии, Кении, Новой Зеландии, на Тайване подтвердила ее кросскультурную

валидность относительно универсальности первых трех стадий морального развития и

инвариантности их последовательности. С высшими стадиями дело

обстоит гораздо сложнее. Они зависят не столько от уровня индивидуального развития

человека, сколько от степени социальной сложности общества, в котором он живет.

Усложнение и дифференциация общественных отношений является предпосылкой

автономизации моральных суждений. Кроме того, стиль моральных суждений индивида

неизбежно зависит от того, в чем данное общество видит источник нравственных

предписаний — будет ли то Божья воля, общинное установление или просто логическое

правило. Центр тяжести проблемы переносится, таким образом, с умственного развития

индивида на социально-структурные характеристики общества, макро- и микросоциальной

среды, от которой непосредственно зависит степень его личной автономии.

Возрасты и взрослые уровни Л. Колберг не выделяет. Он считает, что развитие морали как

у ребенка, так и у взрослого носит спонтанный характер, а потому никакая метрика здесь

невозможна.

Теория развития умений К. Фишера. Понятие умений К. Фишер заимствует в основном

из теории аттитюдов (установок). Он считает, что субъект изначально ориентирован на

информацию, раскрывающую содержание внешнего мира, и строит для него модель.

Элементарными процессами, которые рассматривает К. Фишер, являются акты поведения.

Иногда он говорит о действиях, и тогда познание выступает как образ, регулирующий

поведение.

Исходные положения теории К. Фишера: 1) системы контроля и их построение; 2)

изначальная специфичность умений; 3) развитие как подъем на качественно отличающиеся

уровни; 4) выделение оптимального и функционального уровней; 5) связь познания и эмоций;

6) связь познания и эмоций как движение в различных слоях развития.

Он выделяет 10 уровней развития: 1) простые сенсомоторные действия (первые месяцы

жизни); 2) координация сенсомоторных действий (середина первого года жизни); 3)

сенсомоторные системы (с 10 мес до 1,2 года); 4) системы сенсомоторных систем = простые

представления действия (ранний возраст); 5) координация представлений действия

(дошкольный возраст); 6) системы представлений (младший школьный возраст); 7) системы

систем представлений = абстрактные действия (подростковый возраст); 8) координация

абстрактных действий (старший школьный возраст); 9) система абстрактных действий (ранняя

зрелость); 10) системы абстрактных систем (взрослость).