Савельев В.С. (ред) 80 лекций по хирургии

Подождите немного. Документ загружается.

Современные технологии лечения острой кровопотери

ленной причине повышенной кровоточивости в качес-

тве основного препарата для остановки кровотечения

обычно используют свежезамороженную плазму, кото-

рая содержит все известные сегодня факторы коагуля-

ционного гемостаза в концентрации, приближающей-

ся к нормальной. Введение препаратов, повышающих

свертывание крови, необходимо проводить до тех пор,

пока содержание недостающего фактора не превысит

30% нормального уровня. Это минимальная концент-

рация, позволяющая рассчитывать на остановку крово-

течения. Для безопасного проведения хирургической

операции уровень недостающего фактора должен быть

доведен до 100%. После операции в течение первых

4 дней его необходимо поддерживать не ниже 60%.

Следующие 4 дня (до удаления швов, зондов и дрена-

жей) он должен быть не ниже 40%.

Наиболее тяжелые кровотечения, связанные с

нарушением гемостаза, развиваются при остром ДВС-

синдроме. Устранить его очень трудно, и более 50%

пациентов погибают от продолжающегося кровотече-

ния. При лечении ДВС-синдрома к настоящему момен-

ту вполне доказанными представляются следующие

рекомендации:

• первоочередное удаление пускового фактора ДВС-

синдрома. Основной терапевтический подход при

ДВС-синдроме сводится к лечению заболеваний,

лежащих в его основе. Поддерживающая тера-

пия должна быть направлена на предупреждение

гемодинамических нарушений и гипоксемии;

• воздействие на процесс гемокоагуляции с помо-

щью прямых антикоагулянтов. Чтобы предотвра-

тить прогрессирование ДВС-синдрома можно

использовать гепарин;

• замещение потребленных компонентов гемоста-

за. Дефицит факторов свертывания восполняется

фибриногеном и свежезамороженной плазмой,

а тромбоцитопения — тромбоцитарной массой;

• ингибиция фибринолиза должна осуществляться

только по строгим показаниям. При ДВС-синдроме

аминокапроновая кислота противопоказана из-за

угрозы массивных, подчас смертельных тромбо-

зов. Исключение составляют лишь больные, полу-

чающие гепарин.

Восполнение кровопотери

Инфузионно-трансфузионная терапия острой

кровопотери преследует три главные задачи — уст-

ранение гиповолемии,повышение коагуляционного

потенциала и улучшение кислородно-транспортной

функции крови больного.

При острой кровопотере важнейшая проблема

заключается в острой гиповолемии, которая требует

проведения неотложных мероприятий. Восполнение

внутрисосудистого объема при острой кровопотере

жизненно важно. Только при этом условии больной

может адекватно адаптироваться к потере части эрит-

роцитов. На протяжении нескольких столетий люди

искали возможность спасения жизни умирающим от

кровопотерь и, казалось, нашли ее в том, чтобы вливать

нуждающимся чужую кровь.

В июне 1667 г. Denis и Emmerez перелили кровь

ягненка 15-летнему мальчику, которому до этого много

раз проводили кровопускание для лечения лихорадки.

Больному временно стало лучше, и было объявлено об

успешном результате другим пациентам. Однако из-за

двух последующих смертей, связанных с переливанием

крови, Denis подвергся преследованию.

Трагические последствия переливания крови живот-

ных человеку привели медицинское сообщество

к мысли — «Для переливания крови нужны три барана:

один от которого переливают, другой — которому пере-

ливают и третий — который все это проводит». В апреле

1668 г. все переливания крови людям, кроме одобрен-

ных факультетом медицины Парижа, были запрещены.

Поистине революционные изменения втрансфузио-

логии произошли после 1900 г., когда К. Ландштейнером

впервые были описаны группы крови. В последующем

это выдающееся открытие было удостоено Нобелевской

премии. В 1939 г. был обнаружен резус-фактор. И с

1940 г. переливание крови стало обычной процедурой.

Этот метод восполнения кровопотери был основным

на протяжении многих десятилетий. Наиболее широко

в Европе переливание крови применялось в 70-е годы

прошлого столетия. Донорскую кровь и ее препараты

переливали очень широко и часто без особых показа-

ний.

Твердое убеждение нескольких поколений врачей

в том, что донорская кровь безопасна, эффективна и

несет минимальный риск осложнений, оказалось боль-

шим заблуждением. Проблема в том, что своя, родная,

кровь никогда не бывает похожа на полученную извне,

которая вместо исцеления может принести большие

неприятности. Осложнения при проведении гемотранс-

фузии многочисленны, опасны для здоровья и жизни

реципиента и в значительной мере непредсказуемы.

Достаточно сказать, что в настоящее время с кровью

и ее препаратами передаются многие инфекционные

заболевания. Нередкие случаи заражения реципиентов

вирусами иммунодефицита и гепатита не просто пугают,

а внушают ужас как врачам, так и пациентам, и вызыва-

ют большой общественный резонанс.

821

Общие вопросы хирургии

Как показывает обширная клиническая практи-

ка, никогда нельзя быть уверенным в благополучном

исходе переливания препаратов крови. Сегодня мы

точно знаем, что абсолютно безопасной трансфузии не

бывает. Данную операцию в настоящее время можно

в полной мере сравнить с «русской рулеткой», когда

каждая доза перелитой донорской крови может ока-

заться роковой и унести жизнь человека. Принимая во

внимание возможность крайне тяжелых осложнений

гемотрансфузии, необходимо очень строго подходить к

определению показаний к этому методу лечения и без

крайней необходимости переливать компоненты

крови не следует.

К тому же, оценивая способность донорской крови

увеличивать ОЦК, следует отметить, что до 30% перели-

тых эритроцитов уже во время вливания депонируются

и выключаются из циркуляции. Кроме того, даже при

трехсуточной консервации и хранении крови, эритро-

циты лишь на 50% способны выполнять роль перенос-

чика кислорода, и только через сутки циркуляции в

кровеносном русле реципиента они восстанавливают

свои функциональные свойства. Ну и, конечно, донор-

ская кровь, как и любая чужеродная биологическая

ткань, способна функционировать лишь какое-то время,

после чего она подвергается разрушению и выводится

из организма.

Мы также знаем, что организм человека располагает

более чем двукратным резервом эритроцитов и гемо-

глобина, которые обычно необходимы ему при выполне-

нии физических нагрузок. Резерв гемоглобина вовсе не

обязателен человеку в состоянии физического покоя,

как и больному, находящемуся на операционном столе и

к тому же дышащим не воздухом, а кислородом.

В 1965 г. В. Pruitt и соавт. показали, что нормальные

субъекты хорошо переносят кровопотерю до 25% при

замещении ее растворами кристаллоидов, объем кото-

рых превышает в 3,5 раза объем потерянной крови. На

основании этих данных была пересмотрена тактика вос-

полнения острой кровопотери и выдвинута концепция

инфузионно-трансфузионной терапии — правило «3:1»

(1 мл потерянной крови замещается 3 мл кристаллоид-

ных растворов). При такой тактике использование крис-

таллоидных растворов позволяет не только увеличить

ОЦК, но и быстро восстановить нормальный объем

интерстициальной жидкости с наименьшими матери-

альными затратами.

В современной клинической медицине для

восполнения кровопотери используют комбина-

цию кристаллоидных и коллоидных растворов.

Преимущество такого подхода заключается в том, что

в экстренной ситуации инфузионные растворы можно

вводить немедленно, не теряя времени на определение

группы крови и резус-фактора. Кроме того, их исполь-

зование устраняет риск передачи инфекций, связанный

с переливанием препаратов крови.

Оптимальными стартовыми растворами должны быть

коллоидные растворы. Они быстрее восстанавливают

АД и более длительно циркулируют в сосудистом русле.

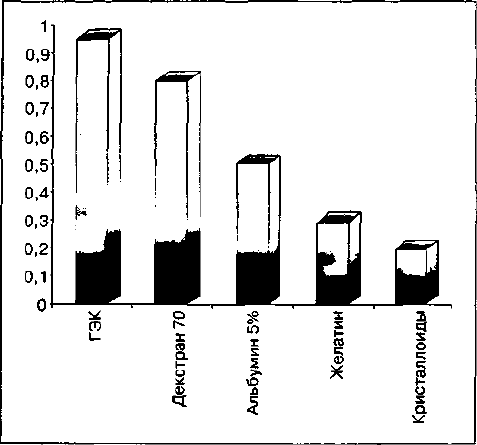

Волемический коэффициент современных плазмоза-

менителей, отражающий объемозамещающий эффект

различных растворов, представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Волемический коэффициент плазмозаменнтелей

В качестве коллоидных кровезамещающих раство-

ров до сих пор широко используют свежезаморожен-

ную плазму, препараты альбумина, растворы желати-

на, декстранов и препараты гидроксиэтилированного

крахмала. Однако не все препараты этой группы в

равной степени отвечают требованиям медико-такти-

ческой обстановки и патогенетическим концепциям.

По традиции свежезамороженная плазма (СЗП) до сих

пор используется как источник коллоидов. Но на сегод-

няшний день переливание СЗП представляет большую

опасность для реципиента, т.к. она может быть кон-

таминирована вирусами гепатита и иммунодефицита

человека. Аллергические и анафилактические реакции,

возможные острые поражения легких и почек, имму-

нодефицитные состояния дополняют картину. Поэтому

Национальный институт здравоохранения США не реко-

мендует использовать плазму в качестве коллоидно-

го кровезаменителя. Разумной альтернативой плаз-

ме могут служить растворы гидроксиэтилированного

822

Современные технологии лечений острой кроаотткри

крахмала (ГЭК), такие как волювен, волекам, инфукол,

рефортан. Переливание свежезамороженной плазмы

показано только для восполнения плазменных факто-

ров свертывания.

При анализе обширного, массового и многолет-

него клинического опыта выявлены особенности и

преимущества коллоидных растворов на основе ГЭК.

В первую очередь это касается безопасности примене-

ния и исключительно низкой частоты возникновения

побочных реакций по сравнению с другими инфузион-

ными растворами, что обусловлено структурным сходст-

вом ГЭК с гликогеном.

Растворы этой группы снижают проницаемость

эндотелиальной стенки капиллярных сосудов, улучша-

ют реологические свойства крови, их отличает стойкий

волемический эффект, быстрый метаболизм, а также

значительно меньшее влияние на функцию почек.

Устранение острой гиповолемии растворами ГЭК при-

водит к быстрой нормализации центральной гемоди-

намики, микроциркуляции и транспорта кислорода,

что в конечном итоге нормализует биоэнергетические

процессы на клеточном уровне. В отличие от других

коллоидных растворов препараты ГЭК не блокируют

синтез белка и не оказывают побочного действия на

функции иммунной и лимфоидной систем.

До настоящего времени при возмещении кровопо-

тери достаточно широко используются и среднемоле-

кулярные растворы декстрана, такие как дестран-70

или его отечественный аналог полиглюкин. Они эффек-

тивно повышают коллоидно-осмотическое давление

крови и длительно удерживаются в сосудистом русле.

Между тем декстраны обладают достаточно высокой

реактогенностью и могут вызывать анафилактоидные

и анафилактические реакции. Суточная доза декстра-

нов не должна превышать 1000 мл. Введение больших

объемов приводит к возникновению «декстранового

ожога почки» и блокирует ретикулоэндотелиальную

систему. Остальные коллоидные плазмозаменители еще

в меньшей степени отвечают необходимым требовани-

ям. Например, препараты желатины задерживаются в

кровеносном русле всего 2—3 часа, и к тому же обла-

дают выраженным гистаминоподобным действием и

сами могут вызывать снижение АД. Также недостаточно

хорошо возмещает ОЦК раствор альбумина, поскольку

40% этого раствора быстро уходит в интерстициальное

пространство, увлекая за собой воду. Применение раст-

воров альбумина человека в настоящее время считает-

ся показанным лишь в случае снижения общего белка

сыворотки ниже 50 г/л.

Специального внимания заслуживает проблема воз-

действия коллоидных плазмозаменителей на систему

свертывания крови. Препараты ГЭК на нее практически

не влияют. В то же время растворы на основе декстрана

лидируют среди коллоидов по отрицательному воз-

действию на систему свертывания крови. Они блоки-

руют адгезивные свойства тромбоцитов и снижают их

функциональную активность, уменьшают активность

факторов II, V и VII, и тем самым замедляют сверты-

вание крови и препятствуют остановке кровотече-

ния. Кроме того, их способность обволакивать поверх-

ность эритроцитов может послужить препятствием при

определении группы крови пострадавшего пациента.

Растворы декстранов при кровопотере целесообразно

использовать после надежной остановки кровотечения.

Желатин также в существенной степени ингибирует

агрегацию тромбоцитов, что может приводить к уве-

личению кровотечения. Введение 1500 мл раствора

желатина создает ситуацию, аналогичную проявлениям

болезни Виллебранда.

Накопленный на сегодняшний день опыт при-

менения плазмозамещающих растворов позволяет

рекомендовать использование препаратов на осно-

ве ГЭК как средств первого выбора для возмещения

острой кровопотери.

Существующие плазмозамещающие растворы хотя

и эффективно восстанавливают ОЦК и улучшают мик-

роциркуляцию, но не компенсируют одной из основ-

ных функций крови — доставки кислорода к тканям.

Поэтому замещение одними растворами массивной кро-

вопотери может привести к значительному снижению

кислородной емкости крови и развитию гипоксии тка-

ней. Возникают естественные вопросы: «До какой сте-

пени безопасно снижать кислородную емкость крови

при гемодилюции? Когда нужно переливать донорские

эритроциты и повышать кислородную емкость крови

при кровотечении?».

Известно, что доставка кислорода к тканям опреде-

ляется не только уровнем гемоглобина, но и величиной

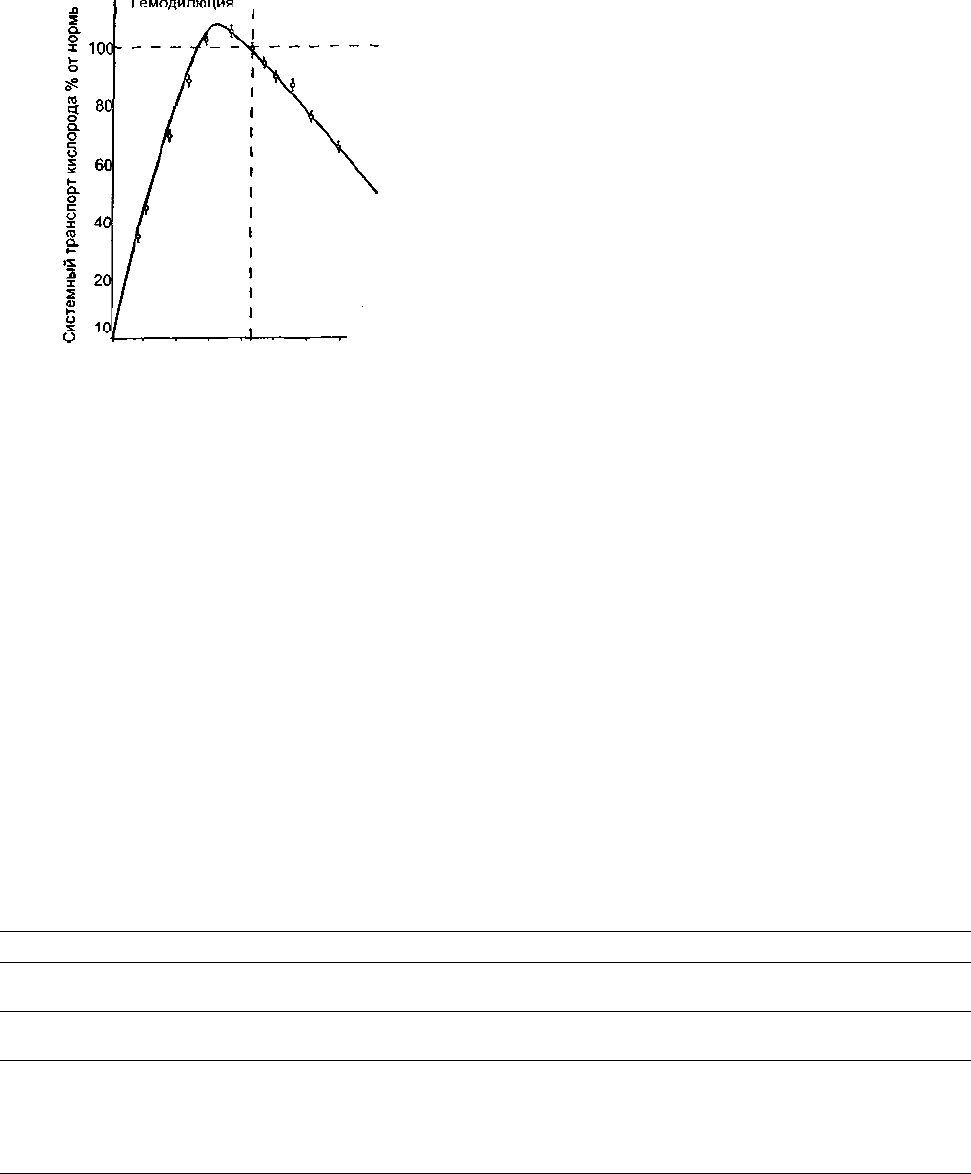

сердечного выброса. На рис. 5 представлен график,

отражающий транспорт кислорода ктканям при различ-

ных степенях Ht. При умеренной нормоволемической

гемодилюции концентрация НЬ снижается, а сердечный

выброс компенсаторно возрастает и системный транс-

порт кислорода остается нормальным. При снижении

Ht до 25% доставка кислорода к тканям не страдает и

лишь при большей степени гемодилюции этот показа-

тель начинает заметно снижаться. Правда, и при более

низком уровне гематокрита ткани могут не страдать от

гипоксии, поскольку может быть задействован еще один

защитный механизм — повышенная отдача кислорода

гемоглобином. Тем не менее избыточной нормоволе-

мическую гемодилюцию все же следует считать при

823

Общие вопросы хирургии

Трансфузия донорских эритроцитов при острой кро-

вопотере должна применяться, как правило, на втором

этапе ее лечения, когда дефицит ОЦК устранен с помо-

щью плазмозаменителей, и имеется доказанная необ-

ходимость в увеличении доставки кислорода у боль-

ных, не способных удовлетворить эту потребность пос-

редством собственных физиологических механизмов.

Иными словами, прямым и, по существу, единствен-

ным абсолютным показанием к трансфузии донор-

ских эритроцитов при острой кровопотере является

необходимость в коррекции избыточной гемодилю-

ции при появлении признаков гипоксии тканей. Эта

ситуация обычно развивается при снижении уровня НЬ

до 60 г/л. Необходимо подчеркнуть, что переливание

консервированной эритромассы наиболее эффективно

именно на фоне искусственной гемодилюции, которая

улучшает микроциркуляцию и транскапиллярный обмен

и тем самым обеспечивает влитым донорским эритро-

цитам оптимальные условия для транспорта и отдачи

кислорода тканям.

При тяжелой степени кровопотери наряду с вли-

ванием эритроцитов следует назначать трансфузию

свежезамороженной плазмы и тромбоцитов для вос-

полнения утраченных факторов свертывания. При этом

никогда не следует стремиться к полному восстановле-

нию их нормального содержания. Необходимо обеспе-

чить лишь уровень, достаточный для предотвращения

таких опасных состояний, как гипоксия или повышенная

кровоточивость. Такой подход к трансфузионной тера-

пии позволяет добиться хорошего лечебного эффекта с

наименьшим риском осложнений.

Ориентировочный объем и состав инфузионно-

трансфузионных сред при возмещении острой крово-

потери представлен в табл. 4. Показателями адекват-

ности проводимой инфузионно-трансфузионной тера-

пии, помимо улучшения общего состояния больного

и уменьшения бледности кожных покровов, служат

нормализация АД, снижение тахикардии и восстанов-

Таблица4. Принципы возмещения острой кровопотери

Тяжесть

кровопотери

Объем кровопотери

Возмещение кровопотери

Умеренная

До 1000 мл

Кристаллоидные растворы в объеме 200—300% от величины кровопо-

тери

Средняя

1000-1500 мл

Кристаллоиды и коллоиды в соотношении 3:1.

Общин объем 300% от величины кровопотери

Тяжелая

Более 1500 мл

Кристаллоиды и коллоиды в соотношении 3 : 1

Эритромасса

Свежезамороженная плазма

Концентрат тромбоцитов

Общин объем 300% от величины кровопотери

824

12Q

Гемоонцентрация

10 20 30 40 43 50 60

Ht(%)

Рис. 5. Системный транспорт кислорода при различных

уровнях гематокрита

содержании гемоглобина в крови ниже 80 г/л и гема-

токрите менее 0,25 л/л.

Решая вопрос о показаниях к трансфузии эритроци-

тов, традиционно всегда полагались на уровень НЬ или

Ht больного. Однако сегодня мы все более убеждаемся

в опасности опираться на эти показатели как единс-

твенные критерии для назначения гемотрансфузии.

Как уже упоминалось, первичную реакцию на снижение

кислородной емкости крови обеспечивает сердце путем

увеличения сердечного выброса. При ишемической

болезни сердце может оказаться неспособным адек-

ватно усилить свою работу без риска развития острой

сердечной недостаточности. В связи с этим, у лиц с

сопутствующей сердечной и легочной недостаточно-

стью уровень НЬ следует поддерживать на уровне

100 г/л, a Ht на уровне выше 0,30 л/л, поскольку эта сте-

пень гемодилюции, как правило, бывает безопасной.

Современные технологии лечений острой кровопотери

ление нормального диуреза. До тех пор пока почасовой

диурез не превысит 30 мл в час, больному необходимо

продолжать инфузию различных средств.

Тактика лечения

продолжающегося

кровотечения

К сожалению, наиболее быстрым и надежным средс-

твом остановки кровотечения следует считать хирурги-

ческое вмешательство. В клинической практике далеко

не всегда удается остановить кровотечение оператив-

ным путем. Иногда сама по себе операция представляет

высокую опасность для жизни пациента. В подобной

ситуации приходится рассчитывать на консервативную

терапию.

Раннее восполнение нормального внутрисосуди-

стого объема крови при продолжающемся кровотечении

остается спорным вопросом. Установлено, что введение

большого количества жидкости сопровождается нару-

шением тромбообразования, усилением кровотечения и

повышением летальности. Повышение АД способствует

отрыву тех первичных тромбоцитарных рыхлых сгуст-

ков, с которых начинается процесс тромбообразования

и остановки кровотечения. Пока тромб мягкий и свежий

с минимальным содержанием фибрина, высока вероят-

ность его разрушения. На образование фибрина, укреп-

ляющего тромбоцитарный сгусток, уходит не менее

30 минут. А на образование прочного фибринового

тромба требуется около 24 часов.

Если врач не может сразу надежно остановить

кровотечение, то инфузионная терапия не должна

быть слишком активной и АД следует поддерживать

на минимально допустимом уровне. Критическая

точка, на которой следует поддерживать АД при

кровотечении, неизвестна, но ясно то, что оно не

должно быть ниже 80/40 мм рт. ст. Что же касается

врачебных действий при значительном снижении АД,

то следует помнить, что поддержать кровоснабжение

сердца и головного мозга можно простым, но достаточ-

но эффективным приемом — подъемом ножного конца

кровати пациента. При этом венозный возврат крови к

сердцу в значительной степени увеличивается за счет

перераспределения в центральное русло собственной

крови больного из нижних конечностей, сосуды которых

вмещают 15—20% ОЦК. Поэтому эта простая процедура

должна быть первым и немедленным мероприятием,

как только констатировано снижение систолического

АД ниже 80 мм рт. ст. Начинать лечение с введения

сосудосуживающих средств для поддержания АД при

продолжающемся кровотечении — наименее удачный

выход из положения, поскольку это усиливает наруше-

ния микроциркуляции и тканевого метаболизма.

В этой ситуации лечение должно быть направлено

также на повышение свертываемости крови и воспол-

нение кровопотери. Для достижения этих задач опти-

мальным следует считать использование свежезаморо-

женной плазмы и эритроцитарной массы. И только если

инфузионно-трансфузионная терапия не восстанавли-

вает АД выше критического уровня, следует вводить

вазопрессоры. Препаратами выбора в данной ситуации

служат норадреналин и допамин.

При тяжелой кровопотере возникает необходимость

лечения других патологических синдромов. Наиболее

частыми следствиями геморрагического шока или его

интенсивной терапии являются острая сердечная,

почечная и печеночная недостаточность, респиратор-

ный дистресс-синдром, ДВС-синдром, синдром массив-

ного кровезамещения. Почти во всех случаях тяжелой

кровопотери требуются глюкокортикоидные гормоны,

специальная респираторная терапия, и профилактика

вторичных желудочно-кишечных кровотечений из ост-

рых эрозий. Не следует опаздывать с их применени-

ем, надо чтобы геморрагический синдром, на который

направлено лечение, был купирован, а новый еще не

возник.

Альтернативы использованию

донорской крови

В последнее время после приблизительно трех деся-

тилетий неограниченного использования цельной крови

и ее компонентов, медицина неожиданно столкнулась

с двумя большими проблемами: нехваткой человече-

ской крови и высоким риском, связанным с переносом

инфекции и иммунологическими реакциями. На рубеже

веков стало очевидно, как опасна чужая кровь. В связи

с этим были пересмотрены показания к использованию

препаратов крови и разработан ряд альтернатив, свя-

занных, в частности, с использованием собственной

крови больного и препаратов с газотранспортной функ-

цией. В трансфузиологии наступила новая эра, утверж-

дающая кровосберегающий стиль.

Препараты — переносчики

кислорода

В последние два десятилетия для возмещения ост-

рой кровопотери в клинической практике достаточно

825

Общие вопросы хирургии

широко и эффективно используют кровезаменители

переносчики кислорода, созданные на основе эмульсий

перфторуглеродов — химически и физически инертных

соединений, растворяющих до 60 об. % кислорода и до

90 об. % углекислого газа. На их основе разработан и

создан первый отечественный препарат с газотранс-

портной функцией — «перфторан». Эмульсии перфто-

рана имеют голубой цвет, поэтому его еще называют

«голубая кровь». Перфторан не только переносит кис-

лород, но и уменьшает вязкость крови и улучшает мик-

роциркуляцию, а также способен разрушать жировые

эмболы. Данный препарат достаточно долго циркулиру-

ет в кровяном русле, и его эффект отмечается в течение

24 —48 часов, после чего он постепенно выделяется из

организма через легкие.

Реинфузия крови

Возвращение больному собственной крови, излив-

шейся в брюшную или грудную полости при поврежде-

нии внутренних органов или операционную рану, извес-

тно как реинфузия крови. Процедуру можно проводить

как во время, так и после операции. В настоящее время

этот метод широко применяется в сердечно-сосудистой

хирургии и ортопедии, где врачи часто имеют дело с мас-

сивной кровопотерей. Часто реинфузию крови проводят

в неотложной хирургии и травматологии при различных

повреждениях, сопровождающихся массивной крово-

потерей. Она хорошо зарекомендовала себя также в

акушерстве и гинекологии, где кровотечения отличаются

высокой частотой, внезапностью и обилием вытекающей

крови. «Отныне ни одна женщина не должна умирать от

разрыва трубы во время операции, если используется

реинфузия крови» — так была названа статья немецкого

хирурга Лихтенштейна, опубликованная еще в 1918 году.

Это было первым упоминанием о реинфузии.

Среди возможных осложнений реинфузии основным

и наиболее опасным представляется сепсис, который

может развиться после переливания инфицированной

аутокрови, что обычно наблюдается при сопутствующих

повреждениях органов желудочно-кишечного тракта

или органов мочевыделительной системы. Во избежа-

ние развития сепсиса, прежде чем решиться на реин-

фузию аутокрови, необходимо убедиться в отсутствии

ее массивного микробного загрязнения.

Несмотря на полную совместимость, кровь, излив-

шаяся в серозную полость или операционную рану, зна-

чительно отличается от циркулирующей в кровеносном

русле. Она содержит вредные для больного активиро-

ванные факторы свертывания, свободный гемоглобин,

продукты деградации фибрина, вазоактивные вещества

и микросгустки. После реинфузии такой аутокрови *

у больных могут наблюдаться различные реакции и У

осложнения, причем весьма грозные:

• имеется риск острой почечной и печеночной

недостаточности, что характерно для реинфузии

гемолизированной крови. Значительный гемолиз

развивается уже через 16 часов пребывания крови

в серозной полости;

• существует опасность развития ДВС-синдрома,

связанного с введением больших количеств тром- '

бопластина, который всегда освобождается из

лизированных эритроцитов; *

ш может возникнуть респираторный дистресс-синд-

ром, связанный с попаданием в кровоток большого <

числа микросгустков и биологически активных <

веществ.

(

С особой осторожностью следует проводить реин-

фузию крови, собранной в раннем послеоперационном

периоде с помощью дренажной системы, поскольку при

этом крайне высок риск бактериального обсеменения.

Во избежание сепсиса, реинфузию такой крови следует

производить не позже, чем через б часов после операции. !

Для снижения риска возникновения осложнений при

проведении реинфузии собранную кровь необходимо

подвергнуть предварительной обработке. Самый прос-

той и распространенный способ обработки — фильтра-

ция. Этот метод препятствует попаданию в кровеносное

русло пациента лишь микросгустков, но не избавляет

от введения других вредных для организма веществ.

Для снижения риска осложнений реинфузии ее объем ]

не должен превышать 1500 мл. Опасность осложнений

практически устраняется, если используется не цельная

кровь, а лишь отмытые эритроциты. Самыми совершен-

ными аппаратами для реинфузии являются так называе- j

мые «Сел-сейверы» («Cell saver»), которые обеспечивают

полный цикл обработки излившейся крови. Подобные

аппараты весьма дороги и применяются лишь в неболь-

шом числе клиник, где регулярно выполняются операции,

сопровождающиеся массивной кровопотерей.

Основным показанием к реинфузии аутокрови

является острая кровопотеря, превышающая 20%

ОЦК. Меньший объем кровопотери безопаснее вос-

полнять кровезаменителями.

Глубокое понимание клинической физиологии кро-

вопотери, совершенствование методов профилактики

и остановки кровотечения, использование технологий

сбережения собственной крови больного, возможность

ускорять ее естественное воспроизводство и появле-

ние новых эффективных кровезамещающих препаратов

позволяют нам с каждым годом находить все более

надежные и безопасные пути лечения кровотечений.

826

Современные трхнпппыш печения острой кровопотери

Литература

шанов А.Ю. Место коллоидных и кристаллоидных объ-

емозамещающих растворов в терапии острой кровопоте-

ри. Consilium Mecikum, 2006, № 2, с. 50—53.

2

Воробьев А.И., Городецкий В.М., Васильев С.А., Шулут-

ко Е.М. Острая массивная кровопотеря. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001,

176

с.

3

Зильбер А.П. Кровопотеря и гемотрансфузия. Петроза-

' водск: Изд-во ПетрГУ, 1999, 120 с.

4

Кузнецов Н.А., Бронтвейн А.Т. Кровотечения. В кн.: Н.А. Куз-

нецов,А.Т. Бронтвейн, Г.В. Родоман,Л.А.Лаберко. Основы

клинической хирургии. М.: Лист Нью, 2006, с. 385—

424.

5

Кузнецов Н.А. Современные технологии лечения острой

кровопотери. В кн.: 50 лекций по хирургии. Под ред. B.C.

Савельева. М., Издательство «Триада-Х», 2004, с. 501—

522.

6. Савельев B.C., Кузнецов Н.А. Сравнительная эффектив-

ность плазмозаменителей при нормоволемической гемо-

дилюции и коррекции острой кровопотери / Вестник

хирургии, 1985. /V? 6, с. 127—132.

7. Boldt J. New light on intravascular volume replacement,

regimens: what did we learn from the past three years? Anesth

Analg 2003, 97, p. 1595—604.

8. Cabrales P., TsalA.G., Intagtietta M. Hyperosmotic-hyperoncotic

versus hyperosmotic: small volume resuscitation in hemorrhagic

shock. Shock 2001, 8, p. 431—7.

9. Mauritz W., Schimetta W., Oberreitber S. Are hypertonic

hyperoncotic solutions safe for prehospital smatl-volume

resuscitation? Eur J. Emergency. Med. 2002, 9, p. 315—9.

10. Miletin M.S., Stewart Т.Е., Norton P.G. Influences on physicians

choices of intravenosous colloids. Intensive Care Med. 2002,

28, 917—24.

11. Owings J.T., Gosselin R.C. Bleeding and transfusion. ACS

Surgery: Principles and practice, 2006, p. 160—174.

827

РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ:

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Т.Ф. Гриненко, В.В. Рязанцев, А.Г. Борзенко

Идея регионарного обезболивания возникла рань-

ше чем появились препараты для ее осуществления.

Первая попытка стволовой анестезии была сделана еще

в 1853 г. изобретателем полой иглы A. Wood, который

пытался (и не без успеха) лечить невралгию путем инъ-

екции морфия и опия около нервных стволов.

Первым местным анестетиком, используемым в клинике,

был кокаин, алкалоид, выделенный из листьев Erythroxyton

coca в 1860 г. Именно его ввел в область п. alveolaris

inferior W. Halstedt в 1985 г. при удалении зуба, положив,

таким образом, начало регионарной анестезии. В 1897 г.

американец 6. Grile, выполняя эндоневральную инъекцию

кокаина в заранее обнаженные нервы (пп. ischiadicus,

femoralis, ptexus brachialis), производил под такой анес-

тезией ампутацию конечностей. В начале 1990-х годов

6. Pertes применил уже чрескожную блокаду седалищ-

ного нерва, а В.Ф. Войно-Ясенецкий (1912 г.), W. Keppler

и П.С. Бабицкий (1913 г.), F. Hartel (1916 г.), 0. Labat

(1920г.) усовершенствовали эту технику. Начиная с этого

времени вплоть до 1940-х годов — период интенсивного

освоения и внедрения проводниковой анестезии.

В 1885 г. нью-йоркский невропатолог L. Corning

впервые ввел кокаин между остистыми отростками

позвонков, получив у больного признаки центрального

блока. В 1890 г. он сообщил о появлении специальной

иглы для спинальной пункции, а к 1894 году объем его

наблюдений увеличился до 7 пациентов. Но L. Corning

применял свой метод для лечения неврологических

больных, хотя и высказывал предположение о возмож-

ности использования его для обезболивания при хирур-

гических вмешательствах.

В 1890 г. Н. Quincke выполнил первую люмбальную

пункцию у ребенка с острой гидроцефалией, находяще-

гося в коматозном состоянии. Менее чем за год он про-

извел люмбальную пункцию еще у 11 пациентов и дал

подробное описание этой процедуры. С этого времени

субарахноидальное пространство стали использовать

как инфузионный канал для терапии различных заболе-

ваний, однако эта идея оказалась неконструктивной.

Нет ничего более изящного в хирургии,

чем регионарная анестезия.

С.С Юдин

Основоположником спинальной анестезии (СА) в

клинике является немецкий хирург A. Bier, который

16 августа 1897 г. выполнил безболезненную резекцию

голеностопного сустава, введя 0,5% раствор кокаина

в подпаутинное пространство. С целью объективной

оценки, прежде чем рекомендовать новый метод анес-

тезии для широкого применения, A. Bier и его ассистент

A. Hildenbrandt решили испытать этот вид обезболива-

ния на себе, сделав инъекции кокаина в субарахнои-

дальное пространство друг другу. Эксперимент удался,

но оба исследователя перенесли тяжелую головную

боль, a A. Hildenbrandt, судя по описываемой им самим

клинике, еще и менингит. Почти весь комплекс возмож-

ных осложнений в раннем послеоперационном периоде

(головная боль, тошнота, рвота, боль в спине) получил

A. Bier и у своих первых пациентов. Выступая на кон-

грессе немецких хирургов в 1901 г., он предостерегал

от увлечения «кокаинизацией» спинного мозга. Тем

не менее метод стал чрезвычайно популярен во мно-

гих странах Европы, в Северной Америке и даже в

Аргентине. Его стали использовать не только при опе-

рациях на нижних конечностях, но и в хирургии живота,

грудной клетки и даже шеи. Так, Т. Jonnesca из Румынии

опубликовал данные о более 5000 успешных операций,

выполненных в условиях спинальной анестезии, когда

пункция субарахноидального пространства осущест-

влялась на различных участках позвоночника, в том

числе и на уровне С

2

— С

3

.

В 1901 г. A. Sicard и F. Cathelin одновременно и неза-

висимо друг от друга опубликовали результаты своих

работ по введению местных анестетиков в эпидураль-

ное пространство через hiatus sacralis, положив тем

самым начало внедрения эпидуральной анестезии (ЗА)

в клиническую практику.

В 1906 г. G. Forestier описал срединный доступ к

эпидуральному пространству в межостистых проме-

жутках. Тремя годами позже W. Stoekel сообщает об

успешном использовании ЗА в акушерской практике для

обезболивания нормальных родов у 111 рожениц.

828

Регионарная анестезия: современное состояние и перспективы

В начале 20-х годов XX века испанский хирург

F. Pagas подытожил принцип действия и дал подробное

описание различных методик выполнения ЭА, сфор-

мулировал ее достоинства и опасности. К середине

30-х годов ЭА получила признание и достаточно широ-

кое распространение как за рубежом, так и в нашей

стране. СА и ЭА применяются практически с одинаковой

частотой, передавая по очереди пальму первенства

друг другу.

Следует отметить особую роль русских ученых-хирур-

гов П.А. Герцена, В.Ф. Войно-Ясенецкого, П.С. Бабицкого,

В.А. Шаака и Л.А. Андреева, С.С. Юдина и др. в развитии

всех методов регионарной анестезии.

Более чем за вековой период своего существования

регионарная анестезия (особенно центральные сегмен-

тарные блокады) изведала как периоды популярности,

так и периоды полного забвения. С момента своего воз-

никновения и до сегодняшнего дня регионарная анес-

тезия развивалась и развивается параллельно общей

анестезии. Однако долгое время эти методы рассматри-

вались как антиподы при выборе вида анестезиологи-

ческого пособия, и до недавнего времени выбор был не

за регионарным обезболиванием. Большинство клини-

цистов склонялось в пользу общей анестезии, которая,

обеспечивая поддержание функций жизненно важных

органов и систем во время оперативных вмешательств,

способствовала прогрессу хирургии. Технические

сложности и неудачи при выполнении ряда регионар-

ных блокад на этапе их освоения, сообщения о серьез-

ных (вплоть до летальных) осложнениях, недостаточная

предсказуемость, а в связи с этим и недостаточная

управляемость центральных сегментарных блоков и,

наконец, эмоциональный и позиционный дискомфорт

сдерживали внедрение регионарных методик в широ-

кую клиническую практику. Это привело к значитель-

ному «перекосу» — применению общей анестезии с

ИВЛ при операциях, где тотальная миорелаксация и

управляемая вентиляция не показаны, а в некоторых

случаях и противопоказаны. Лишь в последние два

десятилетия регионарная анестезия заняла достойное

место в современной анестезиологии в виде основного

метода или компонента общей анестезии.

«Ренессансу» регионарной анестезии способство-

вали следующие обстоятельства.

• Накопление доказательных данных «за и против»

методов общей анестезии при внеполостных вме-

шательствах.

• Повышение безопасности регионарных методов

обезболивания, что в свою очередь связано с

научно-техническим прогрессом и внедрением

высоких технологий в клиническую медицинскую

практику. В частности, в настоящее время выпус-

каются и доступны иглы, позволяющие выполнять

центральные и периферические блоки с мини-

мальной травматизацией тканей; появление одно-

разовых наборов для выполнения блокад снизило

риск инфекционных осложнений; освоение тех-

ники катетеризации эпидурального, субарахнои-

дального и периневрального пространств откры-

ло возможность выполнения продленных блокад;

внедрение в клиническую практику электроней-

ростимуляторов упростило задачу верификации

нервных структур при выполнении стволовой

анестезии и анестезии сплетений; синтезированы

новые эффективные и менее токсичные местные

анестетики для интратекального и эпидурального

введения, что повысило безопасность, надежность

и качество регионарных блокад.

Кроме того, важнейшим фактором широкого внед-

рения регионарной анестезии в клиническую практику

является углубление наших знаний в области анатомии,

физиологии и фармакологии боли, а также рост про-

фессионализма анестезиологов и освоение ими весьма

непростых методов пункции и катетеризации эпиду-

рального и субарахноидального пространств, которые

раньше были прерогативой хирургов.

Исходя из современных представлений о механиз-

мах повреждающего воздействия оперативного вмеша-

тельства на структуры ЦНС, в настоящее время стало

ясно, что методы общей анестезии не могут полностью

предотвратить отрицательное воздействие хирургичес-

кой травмы на организм.

Передача ноцицептивной импульсации из операци-

онного поля в высшие центры приводит к функциональ-

ным нарушениям ЦНС на различных ее участках, в том

числе и на уровне спинного мозга. Общая анестезия,

устраняя перцепцию боли на супраспинальном уров-

не, т.е. на уровне коры, не блокирует или блокирует

лишь частично передачу ноцицептивных импульсов

на уровне нейронов задних рогов спинного мозга

(ЗРСМ) и других участков соматосенсорных путей,

вызывая их сенситацию (гиперактивность) показывая

тем самым повреждающее воздействие. Формирование

гиперактивности ЗРСМ имеет двухфазный характер,

причем степень сенситации второй, более поздней

фазы, ответственной за формирование послеопераци-

онного болевого синдрома различной интенсивности,

всецело зависит от тяжести повреждений, генерирован-

ных в период ранней фазы, т.е. при прохождении боле-

вого импульса по афферентным путям спинного мозга.

Поэтому адекватность анестезии должна оценивать-

ся не только с позиций защиты головного мозга,

829

Общие вопросы хирургии

но и с позиций защиты СПИННОГО мозга от ноцицел-

тивных импульсов всех модальностей, формирую-

щихся в зоне оперативного вмешательства. Именно

такую многоуровневую защиту можно осуществить с

помощью фармакологической блокады ноцицептивной

импульсации из зоны хирургической агрессии. Поэтому

афферентная блокада в любом ее варианте (инфильтра-

ционная, проводниковая или центральная сегментарная

анестезия), обеспечивающая «разрыв» ноцицептивной

цепи, должна быть одним из компонентов анестезиоло-

гического пособия, а в некоторых случаях — основным

методом защиты больного от хирургической травмы.

Достоинства регионарных

методов анестезии

1. Надежная интраоперационная анестезия за счет

фармакологического контроля боли на спинальном или

периферическом уровне.

2. Эффективная вегетативная блокада с минималь-

ным влиянием на гомеостаз, эндокринно-метаболи-

ческая стабильность, предотвращение патологических

рефлексов из операционного поля.

3. Возможность использования управляемой седа-

ции различной степени, а не выключение сознания, что

обязательно при проведении общей анестезии.

4. Сокращение восстановительного периода после

анестезии, повышение комфортности послеопераци-

онного периода (отсутствие тошноты, рвоты, снижение

потребности в наркотиках, раннее восстановление мен-

тальной функции и двигательной активности).

5. Снижение частоты послеоперационных легочных

осложнений, более быстрое восстановление функции

желудочно-кишечного тракта по сравнению с тем, что

происходит после комбинированной общей анестезии.

6. Уменьшение риска возникновения тромбоза глу-

боких вен голени (ТГВГ) и тромбоэмболии легочной

артерии (ТЗЛА).

7. Сохранение контакта с пациентом во время опе-

рации, что весьма важно у определенной категории

больных. В частности, при трансуретральной резекции

предстательной железы легче выявить первые признаки

легочной гипергидратации, у пациентов с ИБС возможно

купировать приступ стенокардии при появлении боле-

вого синдрома, не дожидаясь изменений на ЭКГ, при

лабильном течении сахарного диабета — диагности-

ровать начальные изменения гликемического профиля,

а при эндартерэктомии из сонных артерий контакт с

пациентом позволяет контролировать адекватность моз-

гового кровообращения при манипуляции на сосудах.

8. После ортопедических и травматологических вме-

шательств, выполняемых в условиях регионарной анес-

тезии, оптимизированы условия для иммобилизации

поврежденной конечности.

9. Еще более значимым представляется преимущес-

тво регионарной анестезии в акушерстве: роженица

психологически присутствует при родах в условиях

полной аналгезии, отсутствует депрессия плода, возмо-

жен ранний контакт матери и новорожденного.

10. Регионарная анестезия исключает риск развития

злокачественной гипертермии, триггером которой явля-

ются релаксанты и ингаляционные анестетики.

11. Регионарная

анестезия обладает меньшим потен-

циалом индукции системной воспалительной реакции и

иммунодепрессивным эффектом по сравнению с общей

анестезией.

12.Экологическая целесообразность применения

регионарной анестезии — снижение «загрязнения»

операционных.

13. При использовании регионарной анестезии отме-

чено статистически достоверное укорочение сроков

пребывания больных в ОИТ и длительности госпиталь-

ного лечения.

В целом следует отметить, что широкое применение

регионарной анестезии позволяет на рациональной

основе ограничить «всепоказанность» комбинирован-

ного эндотрахеального наркоза и избежать тем самым

нежелательных последствий этого метода.

Основные методы

регионарной анестезии

Периферические блокады:

• проводниковая анестезия:

— стволовая анестезия;

— анестезия сплетений;

• внутрикостная*;

• регионарная внутривенная*.

Центральные сегментарные блокады:

• субарахноидальная (спинальная, субдуральная);

• эпидуральная (перидуральная):

— каудальная;

— люмбальная;

— торакальная.

Для регионарной анестезии действует принцип: чем

проксимальнее, тем эффективнее, чем дистальнее, тем

безопаснее (Гилева В.М., 1995).

•Внутрикостная и нпутрипенная регионарные анестезин

практически не применяются и представляют и настоящее

премя лишь исторический интерес.

830