Ширинянц А.А. и др. Русская социально-политическая мысль. Первая половина XIX века

Подождите немного. Документ загружается.

БИБЛИОТЕКА

ФАКУЛЬТЕТА

ПОЛИТОЛОГИИ МГУ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ

М.В. ЛОМОНОСОВА

ФАКУЛЬТЕТ ПОЛИТОЛОГИИ

БИБЛИОТЕКА

ФАКУЛЬТЕТА

ПОЛИТОЛОГИИ МГУ

Р

ЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

д-р ист. наук ШУТОВ А.Ю. (председатель),

д-р полит. наук ШИРИНЯНЦ А.А. (заместитель председателя),

канд. филос. наук ОСАДЧЕНКО З.Н. (ответственный секретарь),

канд. ист. наук АНДЕРСОН К.М., д-р полит. наук АХРЕМЕНКО А.С.,

канд. полит. наук ДЕМИН И.Ю., канд. филос. наук ДЕМЧУК А.Л.,

канд. ист. наук ЕВГЕНЬЕВА Т.В., д-р филос. наук КОВАЛЕНКО В.И.,

д-р филос. наук КУДРЯШОВА М.С.,

д-р полит. наук, академик РАН ПИВОВАРОВ Ю.С.,

д-р полит. наук ТУРОВСКИЙ Р.Ф., д-р филос. наук ЦЫГАНКОВ П.А.,

канд. полит. наук ЧИХАРЕВ И.А., д-р филос. наук ШЕСТОПАЛ Е.Б.,

д-р полит. наук ЯКУНИН В.И.

РУССКАЯ

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

МЫСЛЬ

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА

ХРЕСТОМАТИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2011

УДК 32(091)

ББК 66.3 (2Рос) ОЯ73

Р89

Печатается по решению

Ученого совета факультета политологии

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

К юбилею кафедры

истории социально-политических учений

(1971—2011)

Русская социально-политическая мысль. Первая половина

XIX века. Хрестоматия / Сост.: А.А. Ширинянц, И.Ю. Демин;

подг. текстов: А.М. Репьева, М.К. Ковтуненко, А.И. Волошин;

под ред. А.А. Ширинянца. — М.: Издательство Московского

университета, 2011. — 880 с.

ISBN 978-5-211-06187-3

В хрестоматию, составленную в соответствии с программой учебного

курса «История социально-политических учений России», читаемого на

факультете политологии Московского государственного университета име-

ни М.В. Ломоносова, вошли произведения В.Г. Белинского, М.В. Бута-

шевича-Петрашевского, Н.В. Гоголя, Н.М. Карамзина, И.В. Киреевского,

Н.М. Муравьева, П.И. Пестеля, М.П. Погодина, М.М. Сперанского, Ф.И. Тют-

чева, С.С. Уварова, А.С. Хомякова, П.Я. Чаадаева, С.П. Шевырева. Издание

снабжено комментариями.

Для студентов гуманитарных факультетов университетов, всех, кто ин-

тересуется историей русской социально-политической мысли.

Ключевые слова: история социально-политических учений; Россия,

первая половина ХIX века; русская социально-политическая мысль.

УДК 32(091)

ББК 66.3 (2Рос) ОЯ73

ISBN 978-5-211-06187-3

Р89

© Факультет политологии МГУ

имени М.В. Ломоносова, 2011

© Издательство Московского университета, 2011

Russian Social and Political Thought. First half of the 19th century.

A reader / Comp. by A.A. Shirinyants, I.Yu. Dyomin; texts prepared

by A.M. Rep’eva, M.K. Kovtunenko, A.I. Voloshin; ed. by A.A. Shi-

rinyants. — Moscow: Moscow University Press, 2011. — 880 p.

This reader complies with the curriculum of the course on History of Social

and Political Doctrines in Russia provided by the Faculty of Political Science of

Moscow State University. The book includes commented works by V.G. Belinsky,

M.V. Butashevich-Petrashevsky, N.V. Gogol, N.M. Karamzin, I.V. Kireyevsky,

N.M. Muravyov, P.I. Pestel, M.P. Pogodin, M.M. Speransky, F.I. Tyutchev,

S.S. Uvarov, A.S. Khomyakov, P.Ya. Chaadaev, S.P. Shevyryov.

The book will be of interest for students of Humanities and for everybody who

is interested in the history of Russian social and political thought.

Keywords: history of social and political doctrines; Russia in the first half of

the 19th century; Russian social and political thought.

Издание осуществлено при поддержке

Открытого акционерного общества

«АК „Транснефть“»

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Сперанский Михаил Михайлович

Еще нечто о свободе и рабстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Введение к уложению государственных законов. . . . . . . . . . . . . . . . 20

О силе правительства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Комментарии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Карамзин Николай Михайлович

О древней и новой России в ее политическом и гражданском отноше-

ниях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Комментарии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

Муравьев Никита Михайлович

Конституция Н. Муравьева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157

Комментарии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181

Пестель Павел Иванович

Русская Правда или Заповедная Государственная Грамота Великаго

Народа Российскаго служащая Заветом для Усовершенствования

Государственнаго Устройства России и Содержащая Верный На-

каз как для Народа так и для Временнаго Верьховнаго Правления. . .185

Комментарии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300

Уваров Сергей Семенович

О некоторых общих началах, могущих служить руководством при

управлении Министерством Народного Просвещения. . . . . . . . . .303

Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833—1843. . . . . .307

Доклад Императору Николаю I о славянстве. . . . . . . . . . . . . . . . . .363

Циркулярное предложение попечителю Московского учебного округа . .369

Комментарии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374

Погодин Михаил Петрович

Взгляд на русскую историю. Лекция при открытии курса в сентябре

1832 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391

Параллель русской истории с историей западных европейских госу-

дарств относительно начала. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399

К графине Б.......ой, о начавшейся войне (1853 года, Декабря 7) . . . . . .412

Комментарии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419

Шевырев Степан Петрович

Взгляд Русскаго на современное образование Европы . . . . . . . . . . . .451

Комментарии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480

8

Содержание

Чаадаев Петр Яковлевич

Философические письма. Письмо первое . . . . . . . . . . . . . . . . . . .485

Апология сумасшедшего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .501

Комментарии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .515

Хомяков Алексей Степанович

Несколько слов о Философическом письме, напечатанном в 15 книж-

ке «Телескопа» (Письмо к г-же Н.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .529

О старом и новом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536

Мнение иностранцев о России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .549

Мнение русских об иностранцах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .568

<О сельской общине> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .597

Комментарии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .604

Киреевский Иван Васильевич

В ответ А.С. Хомякову . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .613

Каких перемен желал бы я в теперешнее время в России? . . . . . . . . . .623

О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению

России. Письмо к графу Е.Е. Комаровскому. . . . . . . . . . . . . . . .626

Комментарии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .665

Гоголь Николай Васильевич

Выбранные места из переписки с друзьями. . . . . . . . . . . . . . . . . . .677

Комментарии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .717

Белинский Виссарион Григорьевич

Литературные мечтания (Элегия в прозе) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .723

История Малороссии. Николая Маркевича. Москва. 1842. Четыре тома .740

Письмо к Н.В. Гоголю. 15 июля н.с. 1847 г. Зальцбрунн. . . . . . . . . . . .757

Комментарии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .765

Буташевич-Петрашевский Михаил Васильевич

Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского

языка. Нация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .775

[Объяснение о системе Фурье и о социализме] . . . . . . . . . . . . . . . .776

Комментарии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .796

Тютчев Федор Иванович

Россия и Революция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .805

Римский вопрос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .815

Россия и Запад. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .830

<Отрывок>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .847

Комментарии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .847

История политической мысли, другими словами, «критика идей»,

наряду с политической философией и политической социологией —

важнейшая, фундаментальная часть политологии. Известно, что без

истории нет теории. Более того, можно утверждать, что в известном

смысле история политической мысли — это сама политология, по-

литическая наука, представляющая собой, как и любая наука, массив

непрерывно пополняемого и обновляемого научного наследия. С та-

кой точки зрения совершенно справедливым будет следующее умоза-

ключение: с одной стороны, представление о том, что такое история

политологии, основано на определенном видении того, что такое по-

литология, с другой — представление о том, что такое политология,

определяется тем, как осмыслена ее история.

История социально-политической мысли России — национальная

часть особого направления политологии, раскрывающего процесс

эволюции мировой политической мысли, политических исследований

и научного знания. Как и мировая политическая мысль, политическая

мысль России полиморфна (включает многообразие форм) и полисе-

мантична (имеет многообразие значений, многозначность). Но в рус-

ской культуре, в отличие от западной, не было резкого размежевания

политической мысли и религиозной традиции. Русская мысль син-

кретична. Данное обстоятельство привело к тому, что большую часть

времени своего существования в России политические идеи развива-

лись не в рационалистическом ключе, а в религиозном, мифологиче-

ском, метафизическом, утопическом и т.п., т.е. были тесно связаны

с религиозно-философскими размышлениями, историей и литерату-

рой, не выделялись из общего контекста общественной, социальной

мысли. Поэтому вполне целесообразно обозначать русскую полити-

ческую мысль как социально-политическую.

Имея в конечном счете целью определение роли политических

идей в истории русского народа, история социально-политической

мысли России представляет составляющие эту мысль учения, идеи

и т.п. как типологически и хронологически различающиеся, а не как

некоторую единую и неизменную определенность. Поэтому объектом

истории социально-политической мысли России является генезис

русской социально-политической мысли — формирование представ-

лений о мире политики, становление и развитие разнообразных школ

и направлений политических исследований, эволюция методологии

ПРЕДИСЛОВИЕ

10 11

ПредисловиеПредисловие

художественные приемы (метафора, ирония и т.п.), но использовали

прежде всего дедуктивные, логико-философские и морально-аксио-

логические подходы к объяснению и оценке окружающей действи-

тельности (того, что есть) и идеалов (того, что должно быть). Это еще

один аргумент в пользу корректности обозначения русской полити-

ческой мысли как мысли социально-политической.

Предметная область исследования истории социально-политиче-

ской мысли России охватывает взаимодействия политической мысли

(существующей в форме тех или иных учений, идей, школ, доктрин,

концепций, теорий, наконец, в более общей форме направлений)

с религиозной, философской, социологической, правовой и другой

гуманитарной и естественно-научной мыслью, с различными идео-

логическими формами; влияние мифов, утопий (антиутопий) и идео-

логий на эволюцию политической мысли и их способы отображения

мира политики; протонаучные образы в становлении политической

философии и науки; процесс обновления понятийно-категориального

аппарата политической философии и науки в различные периоды

общественного развития; основные этапы и особенности развития

отдельных научных школ, направлений, политических учений; полити-

ческие идеи и проекты русских мыслителей; общее (универсальное,

повторяющееся) и специфичное (уникальное) в развитии русской

социально-политической мысли в контексте мировой политологии;

роль направлений (течений мысли) и отдельных учений, идей, школ,

доктрин, концепций и отраслевых теорий в развитии российской и

мировой политической науки.

Критерием выбора творчества того или иного мыслителя, ученого

в качестве предмета исследования в рамках истории социально-

политической мысли России выступает множество факторов, глав-

ными из которых представляются следующие. Во-первых, влияние

идей и концепций, теорий и доктрин мыслителя на формирование

национальной и этнокультурной специфики политических отноше-

ний в России, роль и место его трудов в исследовании характерных

черт этой специфики. Во-вторых, степень соответствия рассуждений

и теоретических построений того или иного русского мыслителя

уровню развития европейской и мировой науки того времени, их

включенность в то или иное парадигмальное русло развития этой

науки, с одной стороны, с другой — новизна по сравнению с пред-

шествующими, оригинальность его размышлений о политической

организации и политической жизни общества, о проблемах внутрен-

ней и внешней политики, новизна его представлений об идеальной

политической системе общества и адекватной системе приемов, ме-

тодов, форм, способов осуществления политической власти в обще-

стве, о роли и месте России, русской цивилизации во «всемирном

и приемов изучения социально-политической действительности в Рос-

сии X—XX вв.

Содержательно история социально-политической мысли России

выражена в совокупности фактического материала, выводов и оценок,

характеризующих достигнутый в тот или иной конкретный период

исторического развития России уровень изучения мира политики,

т.е. накопленные знания и освоенные способы анализа социально-

политической действительности. Эти накопленные знания обычно

носят характер фундаментальный и «поисковый». Они выражаются в

первом случае в сумме устоявшихся знаний, принципов, апробиро-

ванных на практике и в разных теориях, ставших базовыми, развитых

до элементарных простейших понятий, во втором же случае — в ги-

потезах и проектах, утопиях и антиутопиях.

Еще одна характерная сторона политологического знания, высту-

пающего предметом исследования истории социально-политических

учений, впрочем, как и оценочная сторона этого знания, связана не

с прикладной наукой бихевиористского толка, стремящейся все из-

мерить и подсчитать, а с «критикой идей» — когда теория, руководя-

щая исследованием, направляет интерес на те способы мышления,

толкования смысла и ценностные представления, которые лежат

в основе политических процессов и структур.

Необходимо отметить и то, что, будучи частью гуманитарного зна-

ния, история социально-политической мысли всегда субъективна и

приблизительна, так как, по большому счету, она исследует не просто

историко-политологические факты, представленные в виде особых,

имеющих значение для исследователя идеализированных объектов,

но, изучая тот или иной текст или образ (например, смыслообразы

«почва», «соборность», «европейничанье», «русофобия» или же идеа-

лы-образы России как «Нового Израиля», а Москвы как «Нового

Сиона» и «Нового Иерусалима» и т.д.), вторгается в область знаков,

символов, значений, смыслов. Гуманитарный характер политологи-

ческого знания обусловливает и то, что трудно, а подчас невозможно

разделить корпус исследуемых в курсе истории социально-полити-

ческих учений России текстов на сугубо «научные», «политологиче-

ские» и «художественные», так как форма и содержание большинства

источников, особенно ранних периодов, характерны скорее для ху-

дожественных и публицистических произведений, чем для научных

трактатов. Как правило, политические идеи того времени не имели

четко выраженной концептуальной формы, а имплицитно содержа-

лись в образно-символических, аллегорических, легендарно-иноска-

зательных и мифологических текстах. Вплоть до XIX в., когда начался

процесс институционализации политической науки в России, русские

мыслители в своем творчестве не только предпочитали «ненаучные»,

12 13

ПредисловиеПредисловие

воспитании человечества», т.е. во всемирной политической истории,

и др. Нужно добавить, в-третьих, что интеллектуальная деятельность

мыслителя и ученого подчинена определенным нормам (прежде всего

нормам формальной логики), в свою очередь эти нормы подчинены

высшему принципу — принципу долженствования, который конкре-

тизируется в системе высших человеческих ценностей, в политике —

в представлениях о наилучшем или о лучшем из возможных устрой-

стве жизни общества и государства. Поэтому степень отнесения

политической эмпирии к этим ценностям (религиозным, моральным,

«общечеловеческим», «национальным» и др.), а также качество про-

явления личных ценностных предпочтений в политике (консерва-

тизм, либерализм, радикализм, монархизм, республиканизм, анархизм

и т.д. и т.п.) — немаловажный критерий включения трудов конкрет-

ного мыслителя или ученого в предметное поле историко-политоло-

гической науки.

Настоящая хрестоматия ориентируется на программу учебного

курса «История социально-политических учений России», препода-

вание которого началось на философском факультете в 2004 г. и про-

должается на новом факультете политологии Московского государ-

ственного университета им. М.В. Ломоносова. Органической частью

этого фундаментального курса

*

является история социально-поли-

тической мысли России первой половины XIX в.

**

— времени, когда

были высказаны замечательные идеи, намечены важнейшие проблемы

общественно-политического характера, на долгие годы определившие

направленность идейных исканий русских мыслителей.

В этом отношении мыслителями, творчество которых заслужива-

ет первоочередного внимания, в то время были М.М. Сперанский и

Н.М. Карамзин; Н.М. Муравьев и П.И. Пестель; С.С. Уваров, М.П. По-

годин и С.П. Шевырев; П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков и И.В. Киреев-

ский; Н.В. Гоголь и В.Г. Белинский; М.В. Буташевич-Петрашевский,

Ф.И. Тютчев.

Открывают этот небольшой перечень имена М.М. Сперанского и

Н.М. Карамзина. Государственный секретарь Сперанский — теоре-

тик либеральных реформ, с осени 1809 г. до весны 1812 г. являвшийся

«первым и единственным министром империи» (Ж. де Местр), автор

знаменитого труда «Введение к уложению государственных законов»

*

Курс читается студентам в течение четырех учебных семестров и охватывает

десять столетий развития русской социально-политической мысли — от Древно-

сти до первой половины XX в.

**

Под первой половиной мы имеем в виду период 1801—1855 гг., от даты

последнего в российской истории дворцового переворота, приведшего к власти

императора Александра I, до смерти императора Николая I — финальной точки

одной из немногих «общеевропейских» эпох в истории России.

(1809), систематизировавшего идеи императора Александра I и его

правительства по проблеме политического реформирования. Его оп-

понент — официальный историограф Карамзин, убежденный, а не

конъюнктурный сторонник самодержавия, в своей записке «О древ-

ней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях»

(1811) доказательно и афористично обозначивший важнейшие прин-

ципы русского политического консерватизма. Противостояние Спе-

ранского и Карамзина было принципиальным. Об этом свидетель-

ствует хотя бы то, что отстаиваемые ими максимы («при дурной

системе правления и хорошие люди ничего не сделают» и «самые луч-

шие учреждения бессильны там, где люди дурные») до сих пор раз-

деляют людей на два противоположных лагеря в политике и государ-

ственном строительстве.

Традицию политического радикализма в русской мысли XIX в. за-

ложили участники декабристского заговора, создавшие проекты ре-

волюционного преобразования России, — капитан Генерального

штаба Н.М. Муравьев и полковник, командир Вятского пехотного

полка П.И. Пестель. «Конституция» (1821—1826) Муравьева рисует

картину будущего государственного устройства России, в котором

царит право и свобода, но… без гарантий. «Русская Правда или Запо-

ведная Государственная Грамота Великаго Народа Российскаго, слу-

жащая Заветом для Усовершенствования Государственнаго Устрой-

ства России и Содержащая Верный Наказ как для Народа так и для

Временнаго Верьховнаго Правления» (1821—1824) Пестеля представ-

ляет прообраз «гарантийного», или, как сейчас принято говорить,

тоталитарного государства, в котором господствует «гарантийный де-

спотизм». Заявленная здесь антитеза «свободы без гарантий» и «га-

рантийного деспотизма» характерна не только для теоретических

дискуссий, многократно звучавших в истории отечественной соци-

ально-политической мысли, противостояние это было пережито рус-

ским народом на практике, в реальной истории страны.

Идейными антагонистами декабристов стали представители так

называемой «теории официальной народности». В 1830-е гг. министр

народного просвещения и президент Петербургской академии наук

С.С. Уваров предпринял первую в России Нового времени попытку

создания государственной идеологии на основе триединой формулы

«Православие — Самодержавие — Народность». Теоретическое обос-

нование эта формула получила в работах профессора Московского

университета историка М.П. Погодина. К Уварову и Погодину прим-

кнули многие современники, в том числе еще один представитель

Московского университета — филолог С.П. Шевырев, выдвинувший

идею «европейско-русского» синтеза общечеловеческих ценностей

и великой православно-русской духовной культуры.

14 15

ПредисловиеПредисловие

Совершенно иначе мыслил отставной гвардейский ротмистр

П.Я. Чаадаев. «Живая протестация» (А.И. Герцен), Чаадаев в своем пер-

вом «философическом письме», написанном в конце 1829 г. и став-

шем достоянием широкой публики спустя семь лет, нарисовал такую

убийственно-уничижительную картинку прошлого и настоящего от-

ставшей от «просвещенной» Европы «варварской» России, что вы-

звал оглушающий общественный резонанс, эхо которого доносится и

до нас. Именно Чаадаев зафиксировал в национальном самосозна-

нии факт экономической, социально-политической и культурной от-

сталости России. Пытаясь каким-то манером оправдаться, Чаадаев в

«Апологии сумасшедшего» (1837), оставив неизменными прежние

аргументы, поменял полярность выводов, главный из которых гласил

теперь уже о преимуществах российской «отсталости»: последняя

становилась не чем иным, как залогом будущего величия страны.

Тема национальной специфики, уникальности исторического пути

России, ее «мессианского» и «миссианского» (Н.А. Бердяев) предна-

значения с особой силой прозвучала в полемике западников и славя-

нофилов. Отставной штаб-ротмистр поэт А.С. Хомяков и журналист,

издатель И.В. Киреевский — первые представители «московского»,

«православно-русского» (В.В. Зеньковский) направления русской об-

щественной мысли, неудачно названного в свое время славянофиль-

ским. «Обмен мнениями» между ними, случившийся

в зимний сезон

1838—1839 гг. («О старом и новом» — «В ответ Хомякову»), положил

начало славянофильству и дальнейшему разделению русской мысли

на тех, кто ратовал за возврат к самобытному пути древней Руси —

России, и тех, кто призывал следовать в фарватере европейского раз-

вития. Отцы-основатели славянофильства не только обратили вни-

мание погрязшей в «европейничаньи» образованной части русского

общества на важность национальных начал и исторических традиций

русского народа, но и поставили перед русской социально-поли-

тической мыслью неразрешимую проблему: чьи интересы выше —

человечества или народа, что важнее в политике — общечеловеческое

или народное?

Славянофилам искренне сочувствовал великий мастер слова, рус-

ский писатель Н.В. Гоголь, в расцвете лет вдруг решивший поделить-

ся со всем миром открывшимися ему религиозными истинами и жи-

тейской мудростью («Выбранные места из переписки с друзьями»,

1847). В ответ он получил гневную отповедь литературного критика

В.Г. Белинского. «Неистовый Виссарион» (Н.В. Станкевич), с одина-

ковой неистовостью отстаивавший сначала монархические, а затем

социалистические ценности, в конце концов, в своем письме к Гого-

лю (от 15 июля 1847 г.) сформулировал «программу российской демо-

кратии» (все советские обществоведы).

За «первым русским революционным демократом» Белинским в

нашей книге следует чудаковатый переводчик министерства иностран-

ных дел М.В. Буташевич-Петрашевский, увлекшийся в 1840-е гг.

экзотическим для крепостной России фурьеризмом и задумавший

обратить в свою социалистическую веру не только Ф.М. Достоевского

и других участников своего кружка, но и… следователей, ведших его

уголовное дело («Объяснение о системе Фурье и о социализме», 1849).

Завершает перечень русских мыслителей, чьи произведения вошли

в хрестоматию, «русский выходец» из Европы, дипломат, поэт и пуб-

лицист Ф.И. Тютчев. В своих политических статьях Тютчев раскры-

вал и объяснял феномен русофобии, анализировал причины антирус-

ских настроений, получивших распространение в Западной Европе.

Главная причина, абсолютно верно замечал он — стремление вытес-

нить Россию из Европы если не силой оружия, то силой презрения.

Западная русофобия, по Тютчеву, проистекает и от незнания «целой

половины европейского мира». По его замыслу русофобии и рево-

люции должна противостоять славяно-русская империя, которая бу-

дет образована на востоке Европы («Россия и Запад», 1849). Подоб-

ные идеи были поддержаны М.П. Погодиным и позже подхвачены

Ф.М. Достоевским, Н.Я. Данилевским, В.И. Ламанским, И.С. Акса-

ковым, К.Н. Леонтьевым, ранним В.С. Соловьевым.

Составляя перечень произведений русских мыслителей для вклю-

чения в хрестоматию, мы выбирали из них самые главные, на наш

взгляд, и, памятуя о важности контекста, старались сохранить целост-

ность публикуемых работ, обойтись без «купирования», допуская

изъятия авторского текста лишь в крайних и необходимых случаях.

Значительно облегчил наш труд выход в свет фундаментальной

117-томной «Библиотеки отечественной общественной мысли с древ-

нейших времен до начала ХХ века»

*

, материалы которой были ис-

пользованы при подготовке текстов к печати. При составлении при-

мечаний и биобиблиографических справок мы воспользовались

энциклопедиями, словарями и справочниками проекта «Рубрикон»

компании Russ Portal, справочными материалами Фундаментальной

электронной библиотеки «Русская литература и фольклор» (ФЭБ),

ресурсами интернет-портала электронных публикаций Института

русской литературы (Пушкинского Дома) РАН и др.; энциклопеди-

ческими изданиями Института общественной мысли

**

, а также ком-

ментариями и примечаниями к различным изданиям произведений

*

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). М., 2010.

**

Общественная мысль России XVIII — начала XX века: Энциклопедия. М.:

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005; Русский консерва-

тизм середины XVIII — начала XX века: энциклопедия / Отв. ред. В.В. Шелохаев.

М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010.

16

Предисловие

русских мыслителей: М.М. Сперанского — В.С. Парсамова; Н.М. Ка-

рамзина — П.Н. Беркова, Д.В. Ермашова, М.В. Иванова, И.В. Исакови-

ча, Ю.М. Лотмана, Г. П. Макогоненко, Ю.С. Пивоварова, А.Ю. Сегеня,

А.А. Ширинянца; Н.М. Муравьева — Н.М. Дружинина; П.И. Пестеля —

М.В. Нечкиной, А.А. Покровского; С.С. Уварова — В.С. Парсамова,

С.В. Удалова, М.М. Шевченко; М.П. Погодина — К.В. Рясенцева,

А.А. Ширинянца; С.П. Шевырева — М.К. Кирюшиной, В.М. Марко-

вича, М.И. Медового, К.В. Рясенцева, Л.И. Соболева, Е.Ю. Фильки-

ной, А.А. Ширинянца; П.Я. Чаадаева — С.Г. Блинова, М.Б. Велиже-

ва, Л.З. Каменской, З.А. Каменского, М.П. Лепехина, В.В. Сапова,

М.И. Чемерисской; А.С. Хомякова — Н.В. Балашова, В.А. Кошелева,

В.М. Лурье, Н.В. Серебренникова, Н.И. Цимбаева, А.В. Чернова,

В.А. Чернякова; И.В. Киреевского — Н.Ю. Лазаревой, А.Ф. Малышев-

ского; Н.В. Гоголя — Ю.В. Манна; В.Г. Белинского — Ю.М. Лотмана,

А.П. Могилевского, В.С. Спиридонова, Е.Ю. Тихоновой; М.В. Бута-

шевича-Петрашевского — В.Е. Евграфова, А.И. Володина, Ф.И. Тют-

чева — Б.Н. Тарасова.

Значительную работу по подготовке текстов к публикации проде-

лала А.М. Репьева, часть научно-вспомогательной работы провели

М.К. Ковтуненко, А.И. Волошин, которым составители выражают

искреннюю благодарность.

Издание не состоялось бы без поддержки президента Открытого

акционерного общества «АК “Транснефть”» Николая Петровича То-

карева и внимания к нашему проекту руководства факультета поли-

тологии МГУ имени М.В. Ломоносова — декана Андрея Юрьевича

Шутова, заместителя декана Константина Валерьевича Коваленко.

д-р. полит. наук, профессор А.А. Ширинянц,

канд. полит. наук, доцент И.Ю. Демин

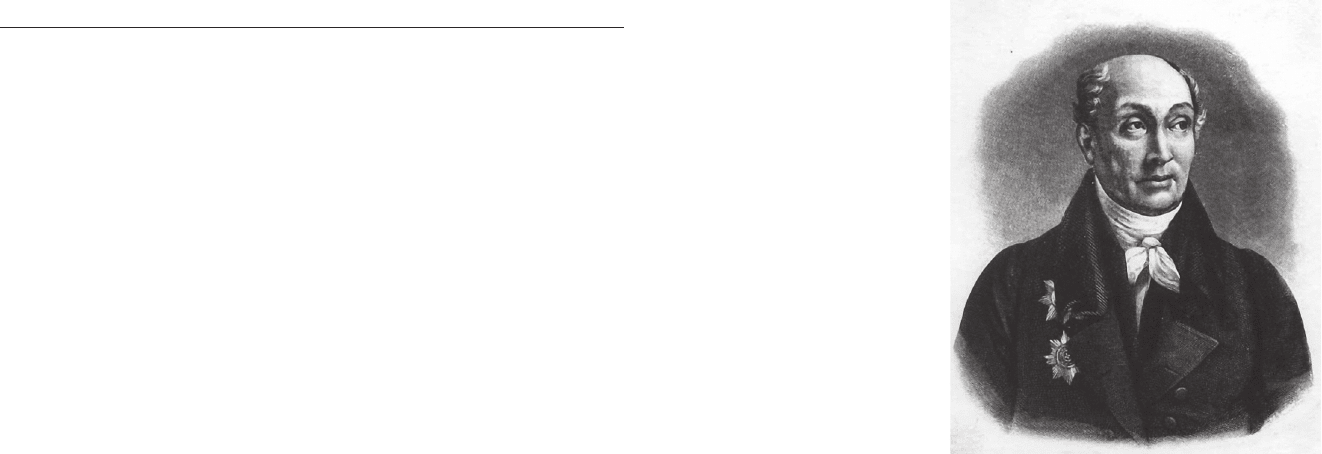

Сперанский Михаил Михайлович, граф (1839), государственный дея-

тель, действительный статский советник (1827), почетный член Император-

ской АН (1819), действительный член Российской академии наук (1831)

Родился 01.01.1772 в селе Черкутино Владимирского уезда Московской

губернии в семье сельского священника. Окончил Владимирскую (1790) и

Главную Александро-Невскую (1791) духовные семинарии. В 1792 оставлен

при Александро-Невской семинарии преподавателем, преподавал матема-

тику, физику, философию и риторику. В 1795 поступил секретарем к князю

А.Б. Куракину, в 1797 по прошению уволен из духовного звания. С 1797 слу-

жил в Сенате, с 1803 — директор Департамента Министерства внутренних

дел, ближайший сотрудник графа В.П. Кочубея. С 1807 состоял при импера-

торе Александре I, с 1808 — товарищ (заместитель) министра юстиции и

председатель Комиссии составления законов, в 1810—1812 — государствен-

ный секретарь, фактически первый министр. По поручению императора

составил план реформ законодательства России — «Введение к уложению

государственных законов» (1809). В результате интриг уволен со службы

17.03.1812 и сослан в Нижний Новгород, а затем в Пермь. В 1816—1818 — гу-

бернатор Пензы, 1819—1821 — генерал-губернатор Сибири. В 1821 вызван в

столицу и назначен членом Государственного совета. В декабре 1825 подгото-

вил манифест о восшествии на престол императора Николая I. В правление

Николая I участвовал в Верховном уголовном суде над декабристами, воз-

главлял II отделение Собственной его императорского величества канцеля-

рии, на которое возлагалась задача систематизации российского законода-

тельства. Под его руководством были составлены и изданы Полное

собрание законов Российской империи (в 45 т.), Свод законов Российской

империи (в 15 т.) и др. сборники законодательных актов. Умер в Санкт-Пе-

тербурге 11.02.1839.

Сперанский Михаил Михайлович

18

Еще нечто о свободе и рабстве

19

Но не было ни одного государства, которое бы имело совершен-

ную гражданскую свободу, в коем бы все состояния были равны, т.е.

ни одно не зависело бы от произвола другого.

Но каким образом можно достигнуть сей степени? Зависит ли

свобода гражданская от свободы политической? Может ли первая су-

ществовать без последней?

В государствах деспотических даже не чувствуют и цены свободы

гражданской. L’esclavage politique, говорит Монтеский,

établi dans le

corps de l’état fait que l’on sent peu l’esclavage civil. Ceux que l’on appelle

hommes libres ne le sont guère plus que ceux qui n’y ont pas ce titre; la con-

dition d’un homme libre et celle d’un esclave s’y touchent de fort près. De

l’esprit de loix, livre XV, cap. XIII

2

.

В государстве, где утверждена свобода политическая, гражданское

рабство уменьшается само собою, если только не будет какого-либо

особенного правила к поддержанию его как то было в Спарте. Рабы

переходят в отпущенники, дети отпущенников делаются свободны.

Но никакая сила не может родить в государстве свободы граждан-

ской, не установив свободы политической. Это бы было переменить

отношения рабства и силу многих деспотов соединить воедино. Но

один деспот не может управлять всеми лично; ему необходимо нужны

помощники, и, следовательно, политическое рабство не может стоять

без рабства гражданского.

Отчего в Европе рабство гражданское изгладилось? Оттого, что по

разрушении Рима все почти государства учредились на правилах по-

литической свободы. Таков был разум феодальных установлений,

вредных по многим отношениям, но весьма полезных для будущего

раскрытия свободы.

Хотите ли уменьшить в государстве число рабов и деспотов? Нач-

ните с себя — введите закон на место произвола. Утвердите политиче-

скую свободу. Желать, чтоб государство было составлено из рабов,

друг от друга не зависимых и покоренных воле одного под именем

деспота, — есть желать невозможного.

Каким образом установляется политическая свобода в государ-

стве?

Воли одного государя к сему недостаточно. Нужно единообразное

устремление сей воли к свободе в продолжение многих лет. Нужно,

чтобы народ столько привык к сему единообразному действию, что-

бы не представлял себе и возможным другой образ управления. Уве-

ренность сия производит, наконец, общее мнение, а общее мнение

служит оплотом закону и свободе.

Il est des institutions qui sont faits pour accélérer l’établissement de

l’opinion publique. Telles sont les institutions des senats, d’un corps de no-

blesse et cet.

СОЧИНЕНИЯ

Избранное. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН),

2010.

Руководство к познанию законов. СПб.: Наука, 2002.

План государственного преобразования графа М.М. Сперанского: (Вве-

дение к уложению государственных законов 1809 г.). М.: Государственная

публичная историческая библиотека России (ГПИБ), 2004.

Проекты и записки. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961.

ЛИТЕРАТУРА

Довнар-Запольский М.В. Политические идеалы М.М. Сперанского . М., 1905.

Ермолинский Н.П. Михаил Сперанский. Иркутск, 1997.

Корф М.А. Жизнь графа Сперанского : В 2 т. СПб., 1861.

Осипов И.Д. Философия политики М.М. Сперанского . К 230-летию со дня

рождения. СПб., 2002.

Томсинов В.А. Светило российской бюрократии: Исторический портрет

М.М. Сперанского. М., 1991.

Томсинов В.А. Сперанский. М., 2006.

Нольде А.Э. М.М. Сперанский. Биография. М., 2004.

Сперанский С.И. Учение М.М. Сперанского о праве и государстве. М., 2004.

Федоров В.А. А.А. Аракчеев и М.М. Сперанский. М., 1995.

Хитрова С.Ф., Худушина И.Ф. Русский реформатор М.М. Сперанский. М.,

2001.

Чибиряев С.А. Великий русский реформатор. Жизнь, деятельность, поли-

тические взгляды М.М. Сперанского . М., 1989.

ЕЩЕ НЕЧТО О СВОБОДЕ И РАБСТВЕ

1

Есть два рода свободы в обществе: свобода политическая и граж-

данская (politique et civil).

Свобода политическая есть когда классы государственные более

или менее участвуют в действии власти законодательной и исполни-

тельной, когда народ управляется законом общею волею принятым

или охраняемым.

Свобода гражданская или, лучше сказать, земская есть независи-

мость каждого класса от произвола другого в обязанностях личных и

вещественных.

Рабство политическое есть когда воля одного или многих состав-

ляет закон всех.

Рабство гражданское есть когда один класс народа в повинностях

личных или вещественных зависит от воли другого.

Были и теперь есть государства, кои обладают политическою сво-

бодою в верховной степени.