Смирнов В.И. Рудные месторождения СССР. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

пых месторождений многих зарубежных стран, в частности США, Республики

Заир,

не публикуются.

Значение отдельных промышленно-генетических типов в сырьевой базе

меди СССР, развитых капиталистических и развивающихся стран различно.

В СССР главное значение имеют четыре промышленных типа месторождений

меди: медно-никелевый, медистых песчаников и сланцев, медноколчеданный

и медно-порфировый. Промышленные представители двух типов — карбонати-

тового и самородной меди — пока не выявлены. В развитых капиталистических

и развивающихся странах главное значение имеют два типа — медно-порфи-

ровый и медистых песчаников и сланцев. Существенно меньшее значение имеют

медноколчеданный и медно-никелевый типы, хотя в отдельных странах они

преобладают: медноколчеданный — в Испании, Австралии, Японии и некото-

рых других странах, медно-никелевый — в Канаде.

Ниже приводятся общие характеристики особенностей геологического

строения месторождений меди отдельных промышленно-генетических типов

и основных закономерностей их размещения, а также описания характерных

месторождений СССР.

МАГМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Месторождения этой группы представлены двумя весьма неравноценными про-

мышленно-генетическими типами: медно-никелевым и ванадиево-железо-мед-

ным.

Сульфидные медно-никелевые месторождения, охарактеризованные в раз-

деле «Месторождения никеля», весьма существенны в общем балансе запасов

и добычи меди.

Ванадиево-железо-медные месторождения в сырьевой базе меди имеют

скромное значение. Они представлены телами позднемагматических вкраплен-

ных борнит-титаномагнетитовых руд в габброидах. Ряд объектов этого типа

(Волковское месторождение, Серебрянское рудопроявление и др.) локализо-

ван в дифференцированных массивах габброидов платиноносного пояса Урала.

Из зарубежных отметим месторождение Енжельс в Калифорнии (США), также

приуроченное к массиву габброидов.

Волковское месторождение

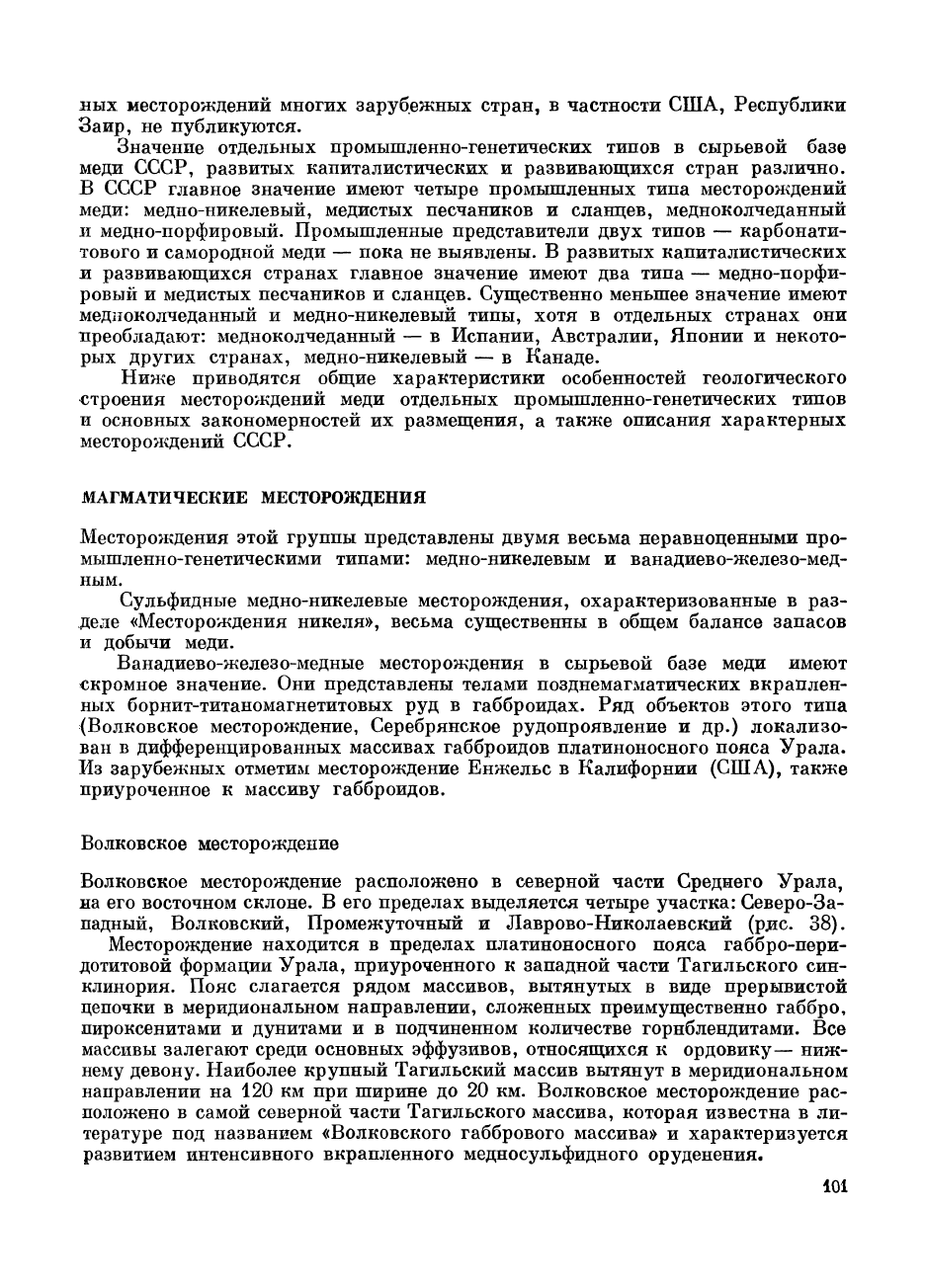

Волковское месторождение расположено в северной части Среднего Урала,

на его восточном склоне. В его пределах выделяется четыре участка: Северо-За-

падный, Волковский, Промежуточный и Лаврово-Николаевский (рлс. 38).

Месторождение находится в пределах платиноносного пояса габбро-пери-

дотитовой формации Урала, приуроченного к западной части Тагильского син-

клинория. Пояс слагается рядом массивов, вытянутых в виде прерывистой

цепочки в меридиональном направлении, сложенных преимущественно габбро,

пироксенитами и дунитами и в подчиненном количестве горнблендитами. Все

массивы залегают среди основных эффузивов, относящихся к ордовику— ниж-

нему девону. Наиболее крупный Тагильский массив вытянут в меридиональном

направлении на 120 км при ширине до 20 км. Волковское месторождение рас-

положено в самой северной части Тагильского массива, которая известна в ли-

тературе под названием «Волковского габбрового массива» и характеризуется

развитием интенсивного вкрапленного медносульфидного оруденения.

101

Волковский массив в плане представляет собой вытянутое в северо-севе-

ро-западном направлении интрузивное тело. В строении его принимают участие

габбро, габбро-диориты, диориты, кварцевые диориты и комплекс мелкозер-

нистых ороговикованных пород (Тимохов, 1963). Жильные породы, не имеющие

широкого развития на площади массива, представлены микрогаббро, габбро-пор-

фиритами и диоритовыми порфиритами. Простирание указанных разновидно-

стей пород, слагающих массив, как и слабо выраженных элементов их полосча-

тости, меняется (с юга на север) от меридионального до почти широтного, а па-

дение — от пологого (30—35°) за-

падного до крутого (75—80°) юго-

западного.

Большая часть массива сло-

жена габбро, представленным сле-

дующими разновидностями: пиро-

ксеновыми (с габбровой и офито-

вой структурами), биотитсодержа-

щими, оливиновыми и оливинсо-

держащими, гиперстенсодержащи-

ми.

Все эти разновидности габ-

бро отличаются не только по тем-

ноцветным компонентам, но и по

составу плагиоклазов (рис. 39).

Закономерное увеличение анор-

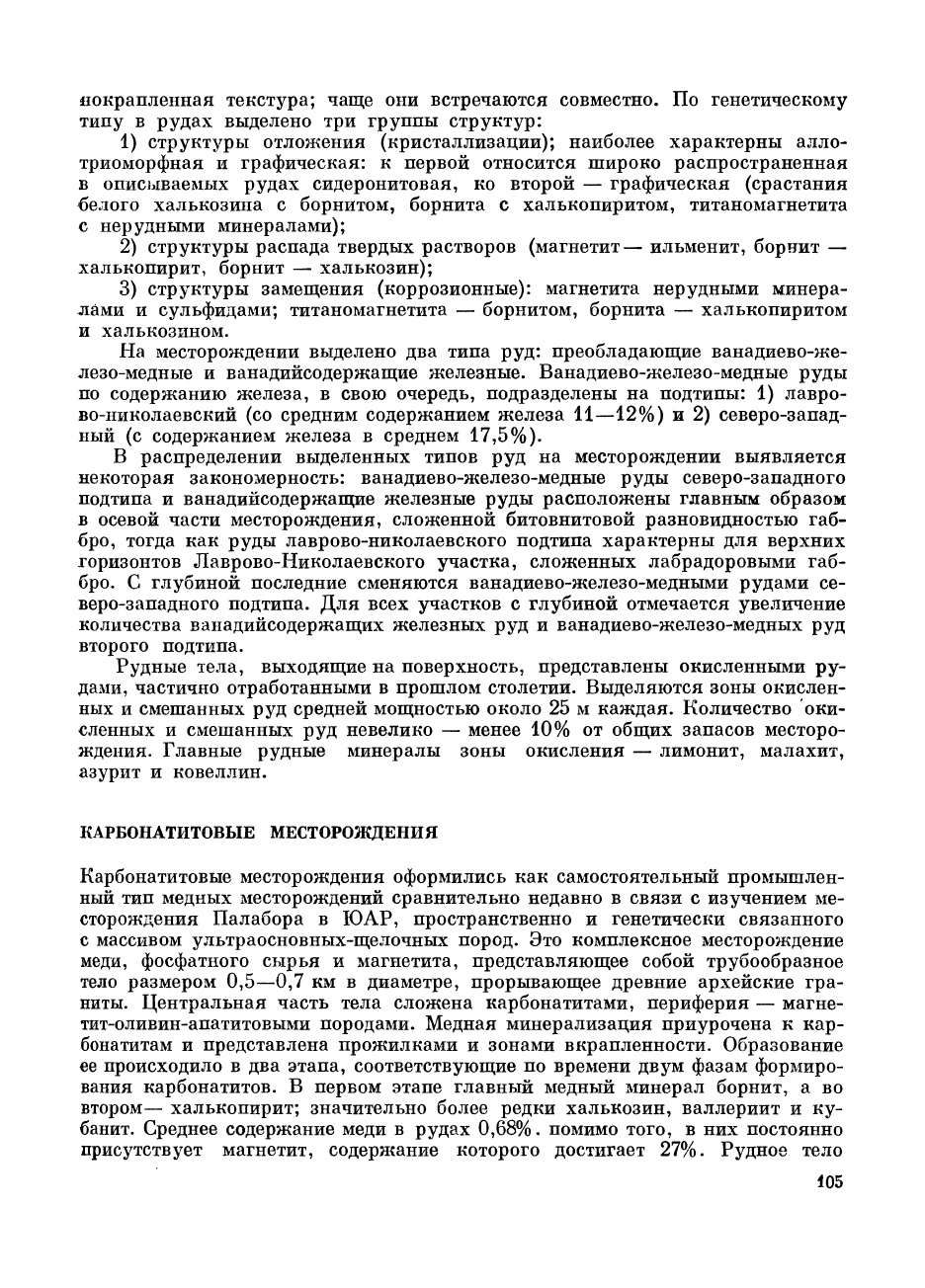

Рис.

38. Схематическая геологическая

карта Волковского месторождения. По

К. Тимохову и М. Киселеву,

1

—~

диориты пироксеновые и роговообманко-

вые; 2 — диориты кварцсодержащие; 3 — габ-

бро-диориты; 4 — габбро пироксеновые габ-

бровой структуры; 5 — габбро пироксеновые

офитовой структуры; б — габбро биотитсо-

держащие; 7 — габбро оливиновые и оливин-

содержащие; 8 — габбро гиперстенсодержа-

щие; 9 — мелкозернистый комплекс пород

(ороговикованные габбро и диориты); руды:

10 — ванадиево-железо-медные, 11 — вана-

дийсодержащие железные

титовой молекулы в плагиоклазах габбро наблюдается как в направлении

с юга на север, так и от периферии к осевой части массива. В этих направлениях

состав плагиоклазов постепенно меняется от лабрадорового до битовнитового

и анортитового. Основность плагиоклаза увеличивается также с глубиной.

В расположении перечисленных пород отмечается вертикальная зональ-

ность: кварцевые диориты и диориты занимают верхнюю часть разреза, пиро-

ксеновые габбро — среднюю, а оливин- и гиперстенсодержащие — нижнюю.

Некоторая закономерность в распределении пород наблюдается и в плане:

кварцевые диориты и диориты слагают южную часть массива, а при движении

на север они сменяются сначала габбро-диоритами и лабрадоровыми габбро

офитовой структуры, а затем габбро лабрадоровыми с габбровой структурой и,

наконец, в северной части массива наиболее распространены оливиновые и ол«-

винсодержащие габбро

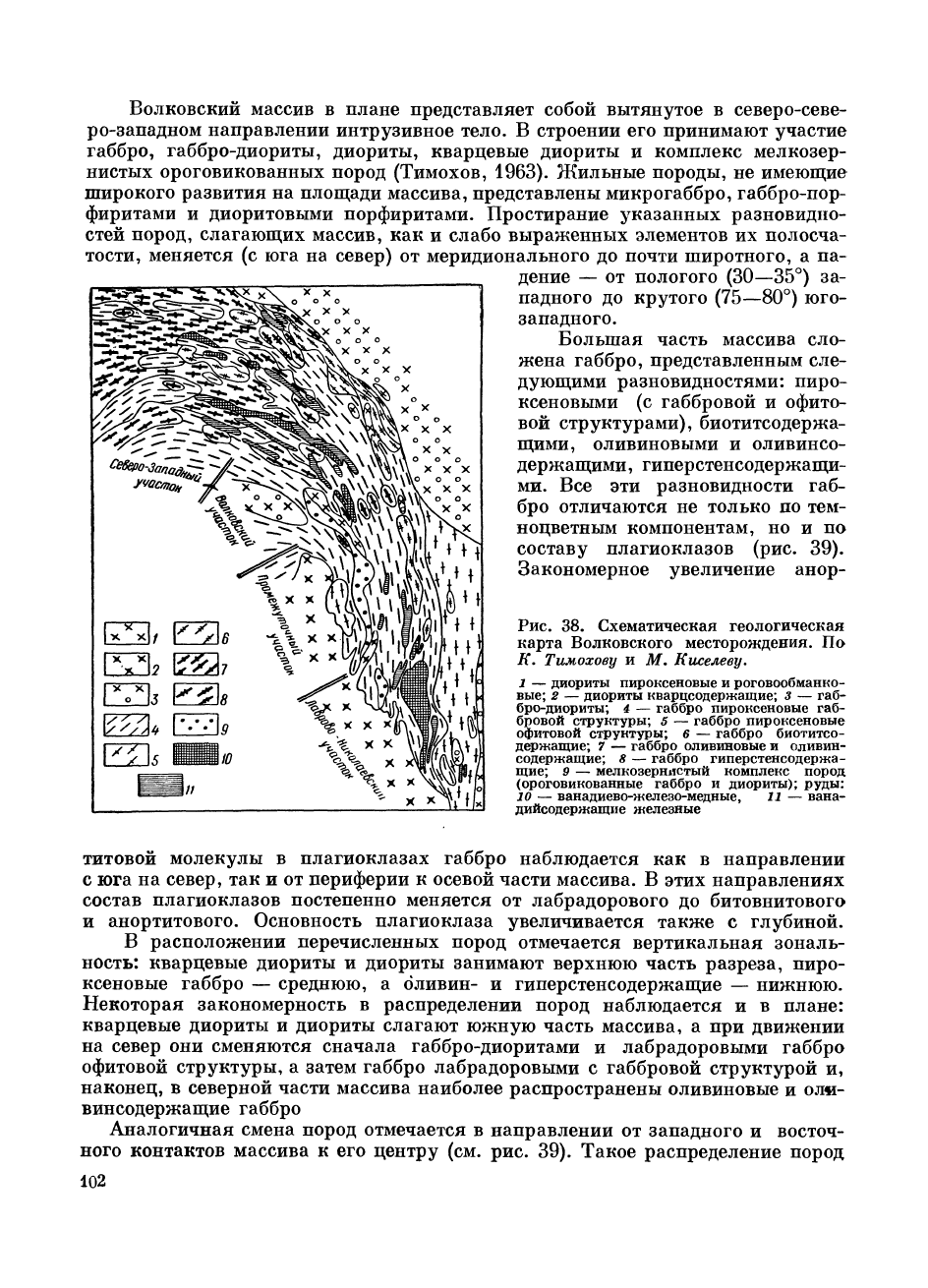

Аналогичная смена пород отмечается в направлении от западного и восточ-

ного контактов массива к его центру (см. рис. 39). Такое распределение пород

102

в массиве создает своеобразие

его

внутреннего строения, сходное

с

антикли-

нальной складкой,

в

ядре которой залегают оливиновые

и

оливинсодержащие

габбро

с

плагиоклазом преимущественно анортитового, отчасти битовнитового

состава. Диориты, прикрывающие габбро,

в

значительной мере эродированы,

причем наиболее глуб-

ко

эрозионный срез проявлен

на

севере массива.

Первичной структуре массива подчинено распределение медносульфидного,

и также титаномагнетитового

и

апатитового оруденений. Медносульфидное ору-

денение тяготеет

к

сводовой части антиклинальной складки

и

находится

в ви-

сячем боку габбрового массива. Промышленные концентрации меди приуро-

а

. .

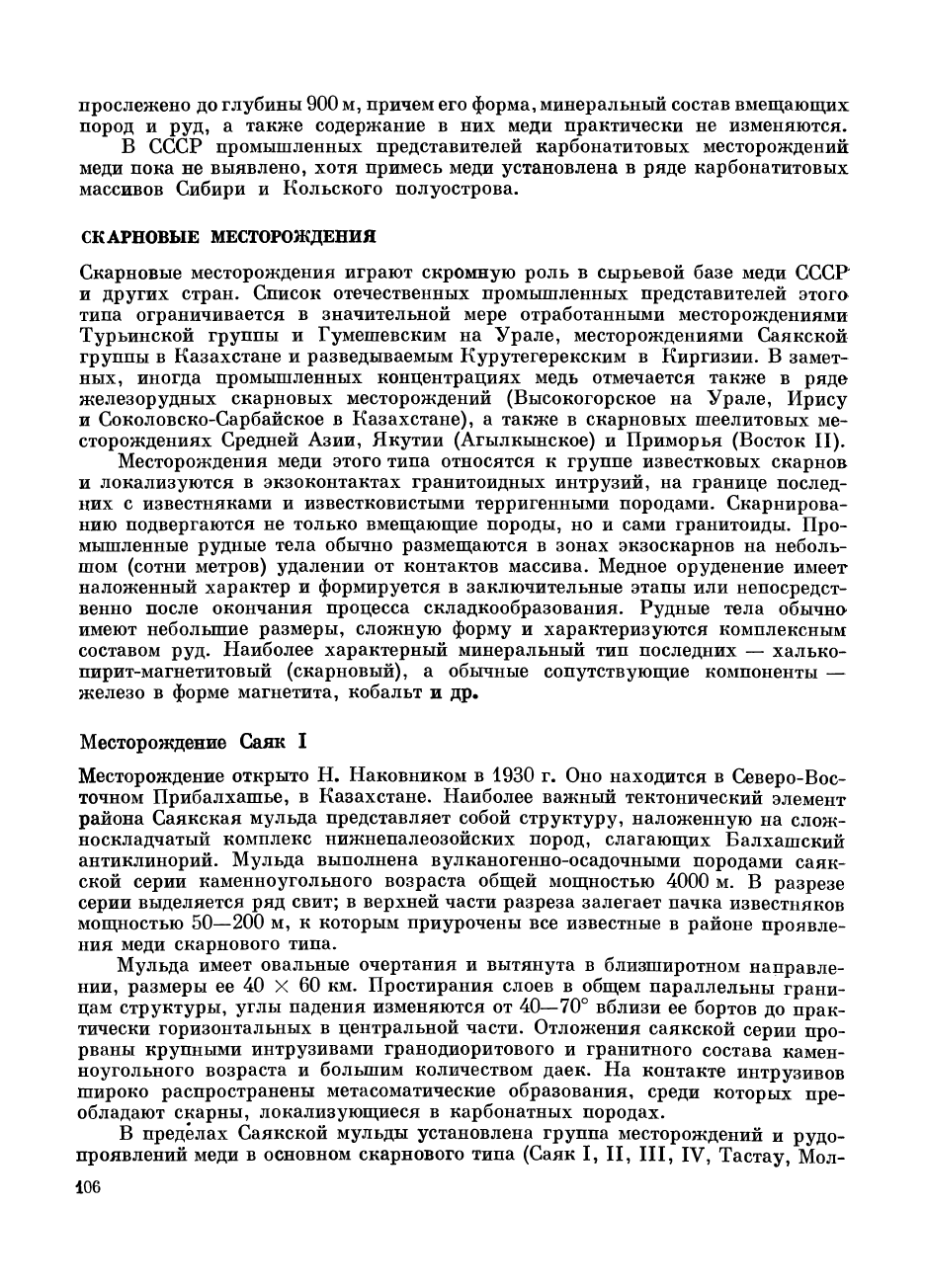

Рис.

39. Схема внутреннего стро-

ения Волковского массива с уче-

том характера распределения тем-

ноцветных в габбро (а) и основ-

ности плагиоклазов (б). По

К. Тимохову.

1 — диориты кварцсодершащие;

2

—

диориты;

з

— габбро пироксеновые;

4 — габбро оливиновые

и

оливинсо-

держащие;

5

— габбро лабрадоровые;

6 — габбро битовнитовые;

7 —

габбро

анортитовые;

8

— вмещающие породы;

9

—

медносульфидное оруденение; 10 —

титаномагнетитовое

и

апатитовое ору-

денение

чены главным образом

к

пироксеновым габбро (габбровой структуры)

с

плагио-

клазом лабрадорового,

в

меньшей мере битовнитового состава. Однако

и в

этих

разновидностях габбро оруденение распределяется неравномерно — максималь-

ные скопления рудных минералов отмечаются

в

такситовых меланократовых

разновидностях габбро. Руды характеризуются постепенным переходом

в

без-

рудные породы,

так что

границы рудных

тел

условны

и

определяются только

по данным опробования.

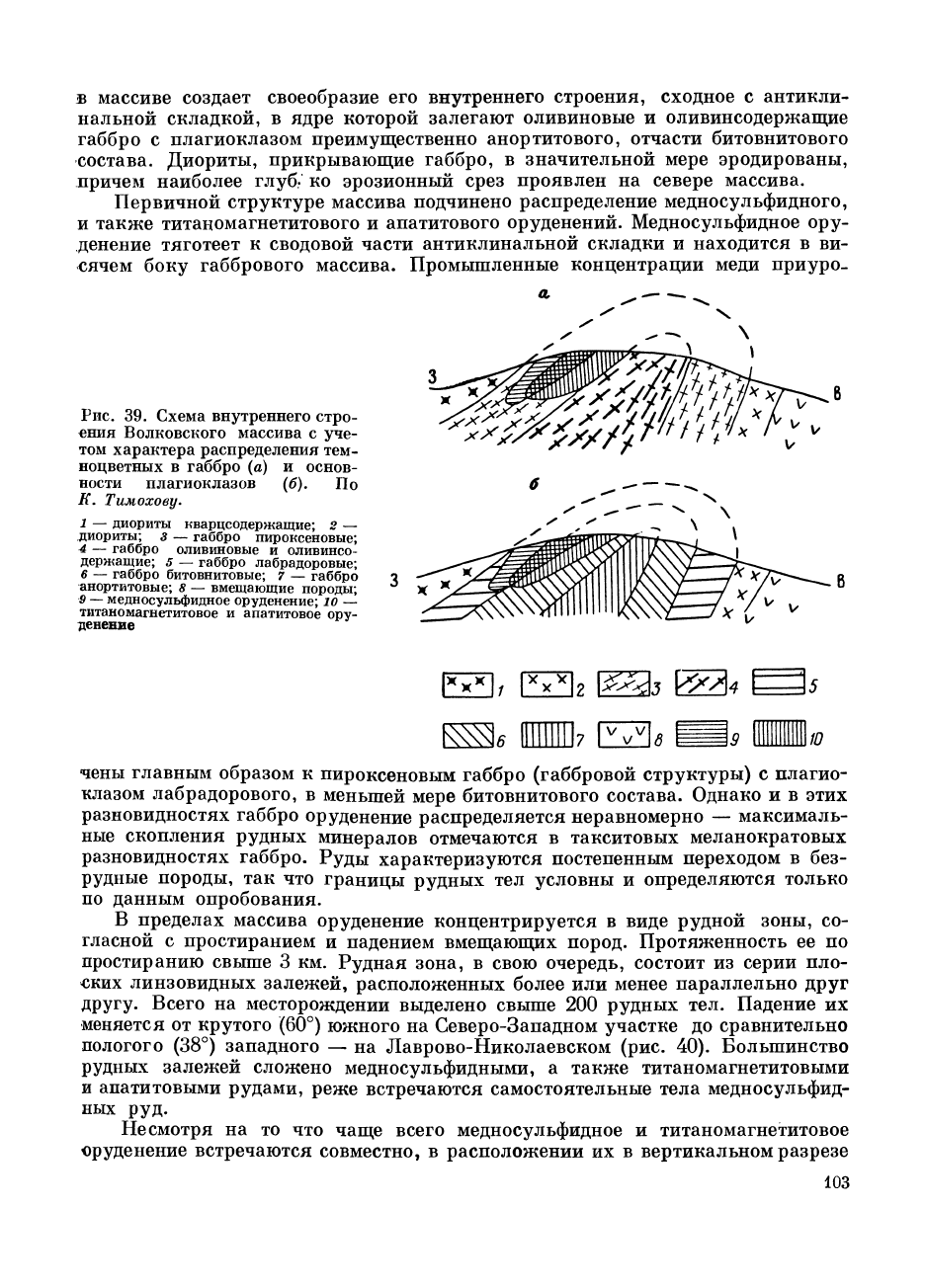

В пределах массива оруденение концентрируется

в

виде рудной зоны,

со-

гласной

с

простиранием

и

падением вмещающих пород. Протяженность

ее по

простиранию свыше

3

км. Рудная зона,

в

свою очередь, состоит

из

серии пло-

ских линзовидных залежей, расположенных более

или

менее параллельно друг

другу. Всего

на

месторождении выделено свыше

200

рудных

тел.

Падение

их

меняется

от

крутого (60°) южного

на

Северо-Западном участке

до

сравнительно

пологого

(38°)

западного —

на

Лаврово-Николаевском

(рис. 40).

Большинство

рудных залежей сложено медносульфидными,

а

также титаномагнетитовыми

и апатитовыми рудами, реже встречаются самостоятельные тела медносульфид-

ных

руд.

Несмотря

на то что

чаще всего медносульфидное

и

титаномагнетитовое

оруденение встречаются совместно,

в

расположении

их в

вертикальном разрезе

103

массива наблюдается некоторая разобщенность: медносульфидное оруденение

занимает более высокое положение по отношению к титаномагнетитовому. По-

следнее чаще всего встречается в пироксеновых, преимущественно битовнито-

вых габбро, тогда как медносульфидное располагается в пироксеновых, пре-

имущественно лабрадоровых габбро. Характер медносульфидного орудепения

в основном вкрапленный, а титаномагнетитового и апатитового — вкраплен-

ный и шлировый. Иногда наблюдаются редкие и мелкие прожилки халькопи-

рита в габбро совместно с эпидотом, хлоритом и карбонатом, рассматриваемые

как более поздние образования па

отношению к вкрапленному ору-

денению.

Руды месторождения комплекс-

ные:

главный компонент медь, су-

щественное значение также имеют

железо, ванадий, титан и фосфор.

В качестве примесей в них отмеча-

ются селен, теллур и

др.

Главными

носителями меди в сульфидных ру-

дах являются борнит и халькопи-

рит, в незначительном количестве

присутствует первичный халько-

зин.

На долю борнита приходится

75—80%

(от общего содержания

меди в руде), халькопирита 20—

25%

и халькозина 2—3%. Кроме

медных минералов широко распро-

странены в рудах ванадийсодер-

жащий титаномагнетит и апатит,

реже встречаются пирротин и пи-

рит и еще реже — сфалерит и га-

ленит.

Преобладающими нерудными минералами являются плагиоклаз и моно-

клинный пироксен, содержание которых колеблется соответственно от 43 до 65

и от 30 до 38%. О несколько более поздней кристаллизации рудных минералов

по отношению к породообразующим свидетельствует расположение титаномаг-

нетита, борнита и халькопирита в промежутках между силикатными минера-

лами с образованием сидеронитовой структуры. Наиболее ранний минерал —

титаномагнетит —образует по отношению к сульфидам идиоморфные выделения.

Нередко наблюдается замещение его борнитом, реже халькопиритом.

Борнит ассоциируется чаще всего с халькопиритом, образуя с ним зерни-

стые и графические срастания. В решетчатых структурах распада твердого

раствора халькопирита в борните широко распространено замещение борнита

вторичным халькозином. Размер выделений борнита колеблется в очень боль-

ших пределах — от 0,001 до 10 мм, преобладает

0,5—2

мм.

Халькопирит встречается в тесной ассоциации с борнитом, реже в виде са-

мостоятельных выделений. Размер его зерен

—

от пылевидных частиц до 4 мм

(и более,), обычно не превышает 1—2 мм. Халькозин в рудах известен как гипо-

генный, так и гипергенный. Первый встречается главным образом в графиче-

ских срастаниях с борнитом, второй — по трещинам в борните или в виде кае-

мок вокруг него.

Для медносульфидных руд характерна как равномерно-, так и неравномер-

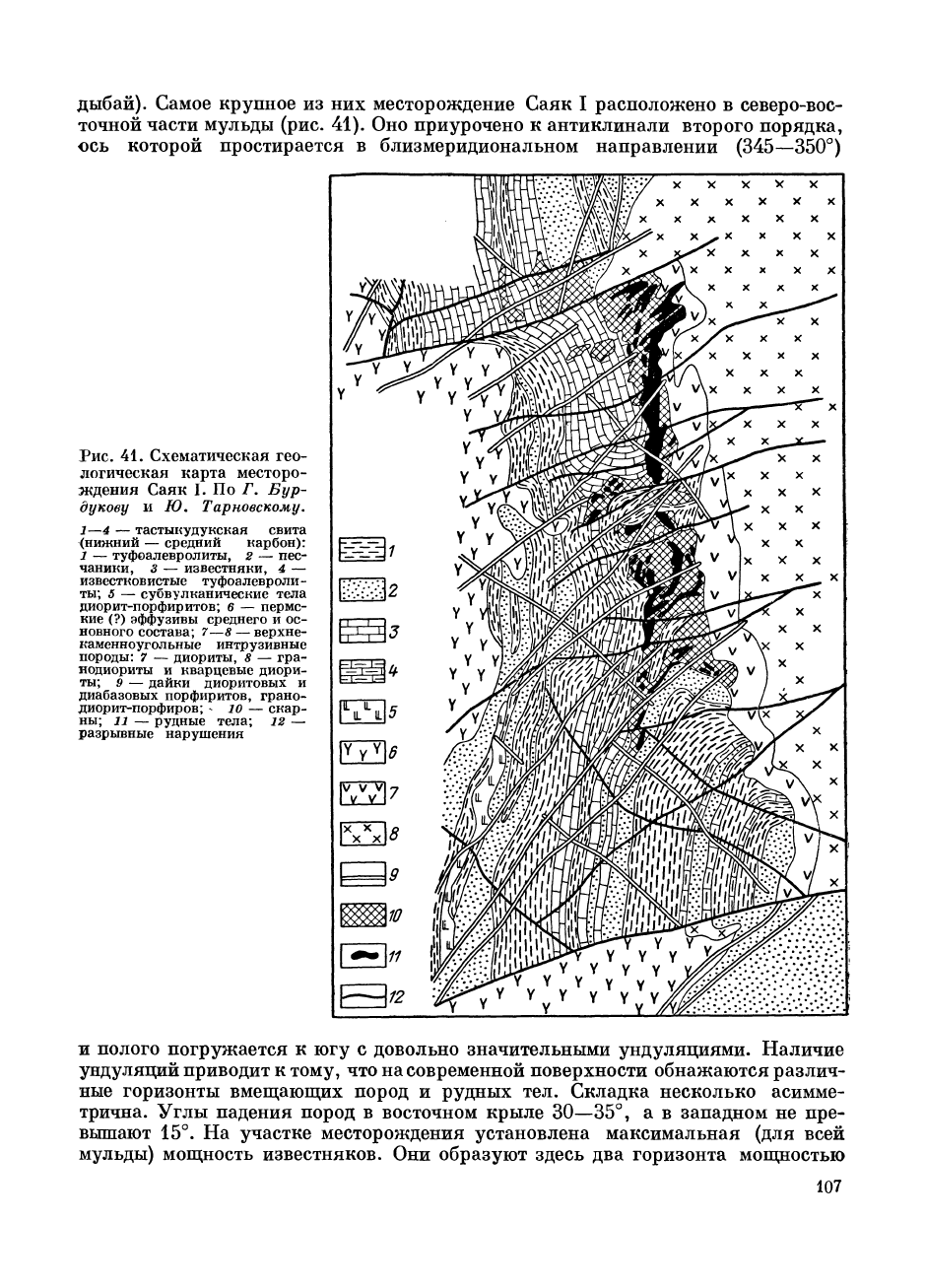

Рис.

40. Геологический разрез Лаврово-Никола

евского участка Волковского месторождения

По Я. Тимохову.

Условные обозначения см. на рис. 38

104

нокрапленная текстура; чаще они встречаются совместно. По генетическому

типу в рудах выделено три группы структур:

1) структуры отложения (кристаллизации); наиболее характерны алло-

триоморфная и графическая: к первой относится широко распространенная

в описываемых рудах сидеронитовая, ко второй — графическая (срастания

белого халькозина с борнитом, борнита с халькопиритом, титаномагнетита

с нерудными минералами);

2) структуры распада твердых растворов (магнетит— ильменит, борнит —

халькопирит, борнит — халькозин);

3) структуры замещения (коррозионные): магнетита нерудными минера-

лами и сульфидами; титаномагнетита — борнитом, борнита — халькопиритом

и халькозином.

На месторождении выделено два типа руд: преобладающие ванадиево-же-

лезо-медные и ванадийсодержащие железные. Ванадиево-железо-медные руды

по содержанию железа, в свою очередь, подразделены на подтипы: 1) лавро-

во-николаевский (со средним содержанием железа 11—12%) и 2) северо-запад-

ный (с содержанием железа в среднем 17,5%).

В распределении выделенных типов руд на месторождении выявляется

некоторая закономерность: ванадиево-железо-медные руды северо-западного

подтипа и ванадийсодержащие железные руды расположены главным образом

в осевой части месторождения, сложенной битовнитовой разновидностью габ-

бро,

тогда как руды лаврово-николаевского подтипа характерны для верхних

горизонтов Лаврово-Николаевского участка, сложенных лабрадоровыми габ-

бро.

С глубиной последние сменяются ванадиево-железо-медными рудами се-

веро-западного подтипа. Для всех участков с глубиной отмечается увеличение

количества ванадийсодержащих железных руд и ванадиево-железо-медных руд

второго подтипа.

Рудные тела, выходящие на поверхность, представлены окисленными ру-

дами, частично отработанными в прошлом столетии. Выделяются зоны окислен-

ных и смешанных руд средней мощностью около 25 м каждая. Количество оки-

сленных и смешанных руд невелико — менее 10% от общих запасов месторо-

ждения. Главные рудные минералы зоны окисления — лимонит, малахит,

азурит и ковеллин.

КАРБОНАТИТОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Карбонатитовые месторождения оформились как самостоятельный промышлен-

ный тип медных месторождений сравнительно недавно в связи с изучением ме-

сторождения Палабора в ЮАР, пространственно и генетически связанного

с массивом ультраосновных-щелочных пород. Это комплексное месторождение

меди, фосфатного сырья и магнетита, представляющее собой трубообразное

тело размером 0,5—0,7 км в диаметре, прорывающее древние архейские гра-

ниты. Центральная часть тела сложена карбонатитами, периферия — магне-

тит-оливин-апатитовыми породами. Медная минерализация приурочена к кар-

бонатитам и представлена прожилками и зонами вкрапленности. Образование

ее происходило в два этапа, соответствующие по времени двум фазам формиро-

вания карбонатитов. В первом этапе главный медный минерал борнит, а во

втором— халькопирит; значительно более редки халькозин, валлериит и ку-

банит. Среднее содержание меди в рудах 0,68%. помимо того, в них постоянно

присутствует магнетит, содержание которого достигает 27%. Рудное тело

105

прослежено до глубины 900 м, причем его форма, минеральный состав вмещающих

пород и руд, а также содержание в них меди практически не изменяются.

В СССР промышленных представителей карбонатитовых месторождений

меди пока не выявлено, хотя примесь меди установлена в ряде карбонатитовых

массивов Сибири и Кольского полуострова.

СКАРНОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Скарновые месторождения играют скромную роль в сырьевой базе меди СССР

и других стран. Список отечественных промышленных представителей этога

типа ограничивается в значительной мере отработанными месторождениями

Турьинской группы и Гумешевским на Урале, месторождениями Саякской

группы в Казахстане и разведываемым Курутегерекским в Киргизии. В замет-

ных, иногда промышленных концентрациях медь отмечается также в ряде

железорудных скарновых месторождений (Высокогорское на Урале, Ирису

и Соколовско-Сарбайское в Казахстане), а также в скарновых шеелитовых ме-

сторождениях Средней Азии, Якутии (Агылкынское) и Приморья (Восток II).

Месторождения меди этого типа относятся к группе известковых скарнов

и локализуются в экзоконтактах гранитоидных интрузий, на границе послед-

них с известняками и известковистыми терригенными породами. Скарнирова-

нию подвергаются не только вмещающие породы, но и сами гранитоиды. Про-

мышленные рудные тела обычно размещаются в зонах экзоскарнов на неболь-

шом (сотни метров) удалении от контактов массива. Медное оруденение имеет

наложенный характер и формируется в заключительные этапы или непосредст-

венно после окончания процесса складкообразования. Рудные тела обычна

имеют небольшие размеры, сложную форму и характеризуются комплексным

составом руд. Наиболее характерный минеральный тип последних — халько-

пирит-магнетитовый (скарновый), а обычные сопутствующие компоненты —

железо в форме магнетита, кобальт и др.

Месторождение Саяк I

Месторождение открыто Н. Наковником в 1930 г. Оно находится в Северо-Вос-

точном Прибалхашье, в Казахстане. Наиболее важный тектонический элемент

района Саякская мульда представляет собой структуру, наложенную на слож-

носкладчатый комплекс нижнепалеозойских пород, слагающих Балхашский

антиклинорий. Мульда выполнена вулканогенно-осадочными породами саяк-

ской серии каменноугольного возраста общей мощностью 4000 м. В разрезе

серии выделяется ряд свит; в верхней части разреза залегает пачка известняков

мощностью 50—200 м, к которым приурочены все известные в районе проявле-

ния меди скарнового типа.

Мульда имеет овальные очертания и вытянута в близширотном направле-

нии, размеры ее 40 X 60 км. Простирания слоев в общем параллельны грани-

цам структуры, углы падения изменяются от 40—70° вблизи ее бортов до прак-

тически горизонтальных в центральной части. Отложения саякской серии про-

рваны крупными интрузивами гранодиоритового и гранитного состава камен-

ноугольного возраста и большим количеством даек. На контакте интрузивов

широко распространены метасоматические образования, среди которых пре-

обладают скарны, локализующиеся в карбонатных породах.

В пределах Саякской мульды установлена группа месторождений и рудо-

проявлений меди в основном скарнового типа (Саяк I, II, III, IV, Тастау, Мол-

106

дыбай). Самое крупное из них месторождение Саяк I расположено в северо-вос-

точной части мульды (рис. 41). Оно приурочено к антиклинали второго порядка,

ось которой простирается в близмеридиональном направлении (345—350°)

Рис.

41. Схематическая гео-

логическая карта месторо-

ждения Саяк I. По Г. Бур-

дукову и Ю. Тарновскому.

1—4 — тастыкудукская свита

(нижний — средний карбон):

1 — туфоалевролиты, 2 — пес-

чаники, 3 — известняки, 4 —

известковистые туфоалевроли-

ты;

5 — субвулканические тела

диорит-порфиритов; б — пермс-

кие (?) эффузивы среднего и ос-

новного состава; 7—8 — верхне-

каменноугольные интрузивные

породы: 7 — диориты, 8 — гра-

нодиориты и кварцевые диори-

ты;

9 — дайки диоритовых и

диабазовых порфир

итов,

грано-

диорит-порфиров; - ю — скар-

ны;

л — рудные тела; 12 —

разрывные нарушения

х х v х

х х х х х

ж полого погружается к югу с довольно значительными ундуляциями. Наличие

ундуляций приводит к тому, что на современной поверхности обнажаются различ-

ные горизонты вмещающих пород и рудных тел. Складка несколько асимме-

трична. Углы падения пород в восточном крыле 30—35°, а в западном не пре-

вышают 15°. На участке месторождения установлена максимальная (для всей

мульды) мощность известняков. Они образуют здесь два горизонта мощностью

107

30—50 и 130—150 м, разделенные пачкой туфопесчаников, местами выклини-

вающейся.

Породы восточного крыла антиклинальной складки прорваны гранитои-

дами. Контакт интрузива проходит почти параллельно оси складки в близмери-

диональном направлении. Общее падение контакта гранитоидов крутое (60—

70°) западное — в северной, вертикальное — в средней и восточное (60—70°) —

в южной частях месторождения.

Площадь месторождения насыщена большим количеством даек, изменя-

ющихся по составу от диабазовых и диоритовых порфиритов до плагиогранит-

порфиров. Простирание их преимущественно северо-восточное (30—40°), паде-

ние крутое (75—80°) на юго-восток. Мощность даек в основном

3 —5

м. По воз-

расту устанавливаются дайки дорудные, внутрирудные и послерудные.

Складчатая структура месторождения осложнена серией разрывных нару-

шений северо-восточного и субмеридионального направлений. Характер боль-

шинства разрывных нарушений— сбросо-сдвиги с незначительными (метры

и первые десятки метров) амплитудами смещений. Многие нарушения служили

путями внедрения указанных даек. Северной и южной границами месторожде-

ния служат относительно крупные разломы субширотного простирания: Се-

вер о-Саякский и Молдыбайский.

Слагающие рудное поле породы в зоне контакта с гранодиоритами претер-

пели интенсивные изменения, выразившиеся в ороговиковании силикатных

разностей, скарнировании и мраморизации известняков. Наиболее широко

распространенной и важной в практическом отношении разновидностью мета-

соматитов являются скарны. Скарновое поле протягивается вдоль контакта

с интрузией на 3 км при ширине от 500 до 1000 м. Мощность скарновой зоны

в приконтактовой части совпадает с мощностью известняков и уменьшается по

мере удаления от контакта к западу. В западной части рудного поля единая

скарновая залежь расщепляется на несколько отдельных тел, сменяющихся по

падению мраморами и мраморизованными известняками.

Среди скарнов различают гранатовые, пироксен-гранатовые и пироксено-

вые разности, относящиеся по составу к андрадит-гроссуляровому и диопсид-ге-

денбергитовому рядам. Изучение скарнов позволило установить следующую

схему метасоматической зональности: силикатная порода — пироксен-полево-

шпатовая околоскарновая порода — пироксеновый эпидозит (редко) — пиро-

ксен-гранатовый скарн — гранатовый скарн — пироксеновый (редко волла-

стонитовый) скарн — мрамор. Кроме того, в пределах рудного поля отмечаются

протяженные (до 200 м) и мощные (до 10—12 м) тела эпидозитов, эпидот-ак-

тинолитовых и кварц-актинолит-хлоритовых пород, связанных с послескарно-

выми метасоматическими изменениями. По гранатовым и пироксен-гранатовым

скарнам происходит интенсивное развитие магнетита, вплоть до образования

мономинеральных магнетитовых руд. Щ

Заключительная стадия изменения пород фиксируется выделением суль-

фидов: халькопирита, борнита, пирротина, молибденита, кобальтина, которые

накладываются на все типы пород Саякской мульды, преимущественно на мета-

соматические. Сульфиды тесно ассоциируют с эпидотом, актинолитом, кварцем,

кальцитом — главными породообразующими минералами послескарновых ме-

тасоматитов. Халькопирит корродирует, замещает и сечет зерна граната и пи-

роксена в скарнах, обволакивает и цементирует зерна скарновых минералов.

В рудах он образует неравномерно распределенную вкрапленность различных

(от 0,5 до 5 мм) размеров, линзы и гнезда размером от 1—3 до 5, изредка до 12—

15 см. Размеры зерен в агрегатах колеблются от 0,02 до 1 мм. Тесно ассоцииру-

108

ющие с халькопиритом борнит и пирротин слагают ксеноморфные зерна разме-

ром от долей до 4—5 мм. Кобальтин наблюдается в виде мелких (ОД—0,3 мм)

идиоморфных зерен, а также агрегатов, рассеянных в породе. Молибденит встре-

чается в кварц-молибденитовых прожилках длиной до 30 см, мощностью до

4—5 мм. Реже он образует мономинеральные маломощные (от долей до 1 мм)

прожилки, тонкую вкрапленность и небольшие гнездообразные скопления.

Размеры чешуек молибденита в агрегатах колеблются от 0,03 до 0,5 мм.

Промышленное оруденение локализуется исключительно в скарнах и по-

слескарновых метасоматических образованиях. Наблюдается совпадение зо-

нальности метасоматических образований и оруденения. С востока на запад

от контакта гранодиоритов выделяются: 1) зона околоскарновых пироксен-по-

левошпатовых пород и пироксен-гранатовых скарнов шириной от 10 до 150 м

с магнетитовым и в незначительной мере борнит-халькопиритовым оруденением;

2) зона широкого развития гранатовых скарнов шириной от 100 до 150, реже до

200 м, с молибденит-борнит-халькоциритовым и в значительно меньшей мере

магнетитовым оруденением; 3) зона преобладания эпидот-актинолит-хлорито-

вых пород шириной от 5—10 до 50 м с арсенопирит-кобальтиновой минерализа-

цией (Условия и закономерности размещения..., 1975; Ю. Попов, 1972 г.).

Интенсивность сульфидного оруденения в скарнах и других метасомати-

ческих образованиях зависит от степени железистости породообразующих

минералов. Гранаты в пироксен-гранатовых и гранатовых разностях с богатым

оруденением содержат в среднем 70—80% андрадитовой и 20—30% безжелези-

стой гроссуляровой молекулы. В гранатах безрудных скарнов содержание по-

следней возрастает до 60%. В интенсивно оруденелых пироксен-гранатовых

и пироксеновых скарнах превалирует существенно железистый пироксен (свыше

60%

геденбергитового минала). Эти же минералы в скарнах с бедным оруде-

нением содержат лишь 20—25% геденбергитового минала, в безрудных — всего

5—9%. Высокожелезистые разности эпидотов и хлориты тюрингитового ряда

входят в состав метасоматитов с богатым медным оруденением. в безрудных

разностях аналогичных пород присутствуют только безжелезистые эпидоты —

клиноцоизиты и хлориты (Ю. Попов, 1972 г.). Аналогичная закономерность

была отмечена Д. Коржинским на Турьинских скарновых месторождениях.

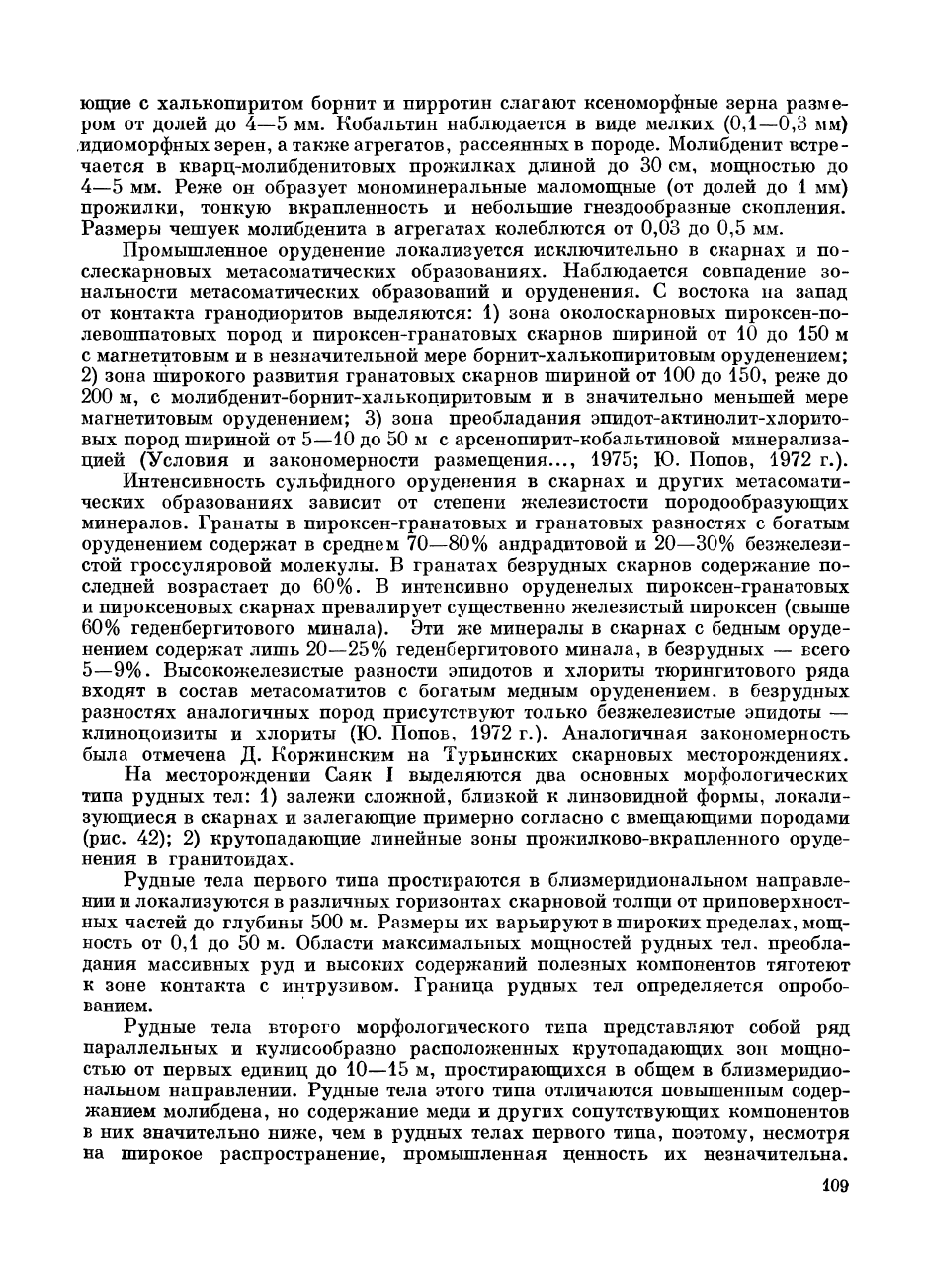

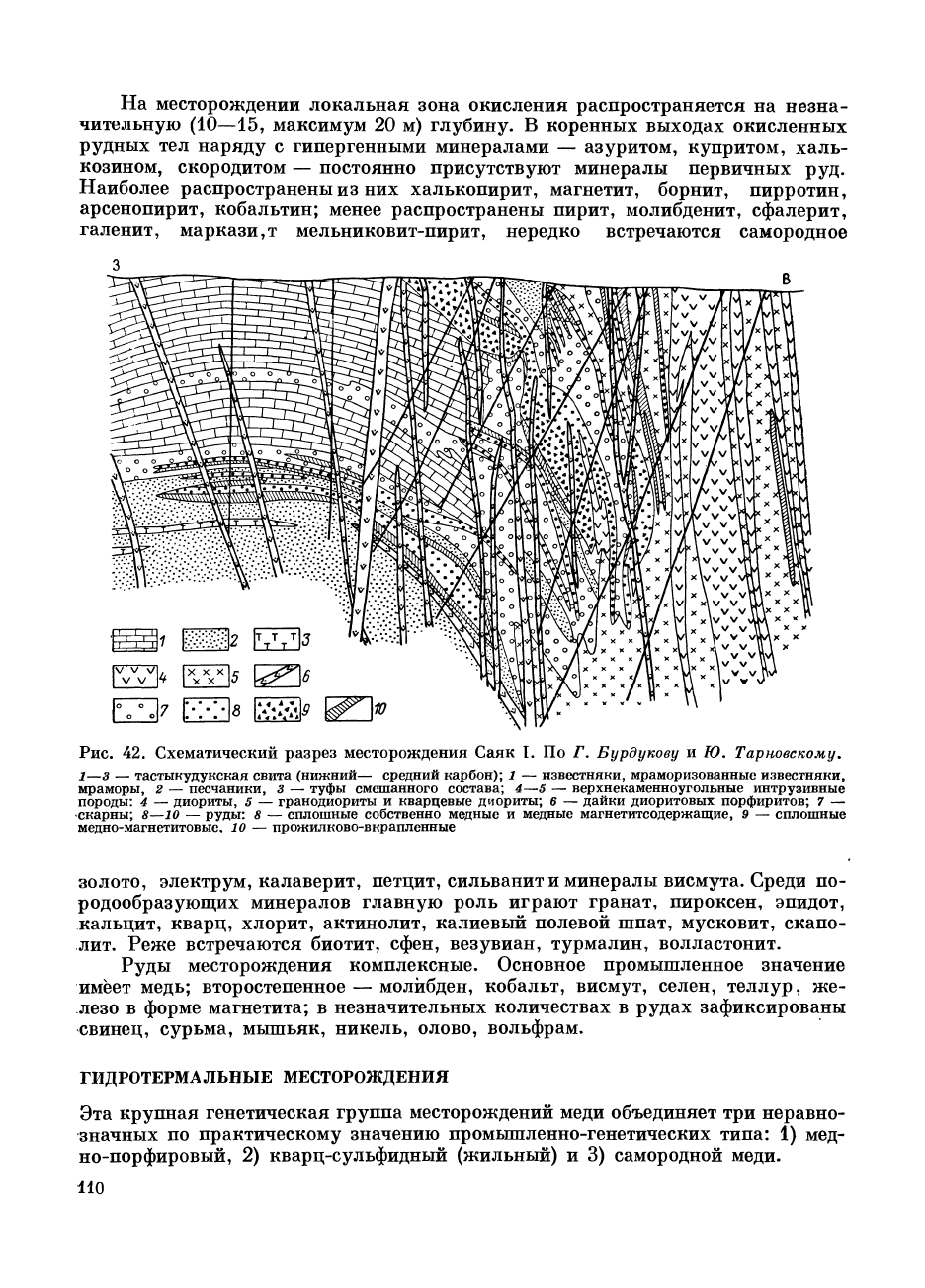

На месторождении Саяк I выделяются два основных морфологических

типа рудных тел: 1) залежи сложной, близкой к линзовидной формы, локали-

зующиеся в скарнах и залегающие примерно согласно с вмещающими породами

(рис.

42); 2) крутопадающие линейные зоны прожилково-вкрапленного оруде-

нения в гранитоидах.

Рудные тела первого типа простираются в близмеридиональном направле-

нии и локализуются в различных горизонтах скарновой толщи от приповерхност-

ных частей до глубины 500 м. Размеры их варьируют

в

широких пределах, мощ-

ность от 0,1 до 50 м. Области максимальных мощностей рудных тел, преобла-

дания массивных руд и высоких содержаний полезных компонентов тяготеют

к зоне контакта с интрузивом. Граница рудных тел определяется опробо-

ванием.

Рудные тела второго морфологического типа представляют собой ряд

параллельных и кулисообразно расположенных крутопадающих зон мощно-

стью от первых единиц до 10—15 м, простирающихся в общем в близмеридио-

нальном направлении. Рудные тела этого типа отличаются повышенным содер-

жанием молибдена, но содержание меди и других сопутствующих компонентов

в них значительно ниже, чем в рудных телах первого типа, поэтому, несмотря

на широкое распространение, промышленная ценность их незначительна.

109

На месторождении локальная зона окисления распространяется на незна-

чительную (10—15, максимум 20 м) глубину. В коренных выходах окисленных

рудных тел наряду с гипергенными минералами — азуритом, купритом, халь-

козином, скородитом — постоянно присутствуют минералы первичных руд.

Наиболее распространены из них халькопирит, магнетит, борнит, пирротин,

арсенопирит, кобальтин; менее распространены пирит, молибденит, сфалерит,

галенит, маркази,т мельниковит-пирит, нередко встречаются самородное

Рис.

42. Схематический разрез месторождения Саяк I. По Г. Бурдукову и Ю. Тарковскому,

1—з — тастыкудукская свита (нижний— средний карбон); 1 — известняки, мраморизованные известняки,

мраморы, 2 — песчаники, 3 — туфы смешанного состава; 4—5 — верхнекаменноугольные интрузивные

породы: 4 — диориты, 5 — гранодиориты и кварцевые диориты; 6 — дайки диоритовых порфиритов; 7 —

•скарны; 8—10 — руды: 8 — сплошные собственно медные и медные магнетитсодержащие, 9 — сплошные

медно-магнетитовые, 10 — прожилково-вкрапленные

золото, электрум, калаверит, петцит, сильванит и минералы висмута. Среди по-

родообразующих минералов главную роль играют гранат, пироксен, эпидот,

кальцит, кварц, хлорит, актинолит, калиевый полевой шпат, мусковит, скапо-

лит. Реже встречаются биотит, сфен, везувиан, турмалин, волластонит.

Руды месторождения комплексные. Основное промышленное значение

имеет медь; второстепенное — молибден, кобальт, висмут, селен, теллур, же-

лезо в форме магнетита; в незначительных количествах в рудах зафиксированы

свинец, сурьма, мышьяк, никель, олово, вольфрам.

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Эта крупная генетическая группа месторождений меди объединяет три неравно-

значных по практическому значению промышленно-генетических типа: 1) мед-

но-порфировый, 2) кварц-сульфидный (жильный) и 3) самородной меди.

110