Смирнов В.И. Рудные месторождения СССР. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

Вторая и наиболее важная рудная стадия характеризуется отложением

кобальтина, отчасти глаукодота и арсенопирита, в ассоциации с кварцем,

хлоритом, зеленым и синим турмалином. В меньшей степени развиты мине-

ралы группы скуттерудита, а среди нерудных минералов — эпидот, цоизит,

альбит. По форме выделений для преобладающего кобальтина характерна

вкрапленность мелких зерен и хорошо образованных кристалликов, местами

переходящая в прожилки и небольшие гнезда. По данным химических анали-

зов минерал содержит небольшие количества никеля, но при относительно

высоком содержании примесей висмута, селена и теллура. Те же элементы

входят в состав мало распространенных и, вероятно, более поздних соединений

селена и теллура с висмутом, свинцом, серебром и золотом (гуанахуатит —

Bi

2

(Se, S)

3

, тетрадимит — Bi

2

Te

2

S, клаусталит —PbSe, гессит—- Ag

2

Te, крен-

нерит — АиТе

2

). В столь же незначительных количествах обнаружены само-

родный висмут, самородное серебро, прустит, пираргирит, станнин, миллерит,

герсдорфит.

При менее значительных подвижках, проявленных к тому же с различной

интенсивностью в отдельных рудных жилах и на разных горизонтах место-

рождения, наблюдаются небольшие количества сульфидов (халькопирита,

сфалерита, галенита, пирита, пирротина, марказита) совместно с кварцем,

серицитом, карбонатами и отчасти флюоритом. Уже в связи с послерудными

нарушениями, смещающими рудные тела, обнаруживаются халцедоновидный

кварц, кальцит и флюорит.

В целом для Верхне-Сеймчанского месторождения в качестве главных

рудных минералов характерны относительно высокотемпературные и специ-

фические по составу безникелевые сульфоарсениды при преобладании среди

них кобальтина. В очень небольшом количестве никель фиксируется в составе

руд только на поздних стадиях минералообразования в виде миллерита и герс-

дорфита. Не менее характерны интенсивные процессы хлоритизации, оквар-

цевания и турмалинизации, сопровождающие кобальтовое оруденение, а также

обусловленные, по-видимому, чисто региональными особенностями повышен-

ные примеси висмута, селена и теллура.

Мышьяково-никель-кобальтовые месторождения

По сравнению с предыдущей группой мышьяково-никель-кобальтовые место-

рождения более широко распространены и значительно более разнообразны

по составу. Кроме повышенных концентраций никеля характерны вполне

закономерные, нередко повторяющиеся ассоциации мышьяковых соединений

всех трех элементов триады с минералами серебра, урана, висмута. Однако

количество этих элементов непостоянно: в отдельных месторождениях они

могут отсутствовать, содержаться в виде небольших примесей или, наоборот,

повышенные количества какого-либо из них представляют особый практический

интерес. Разнообразие состава некоторых месторождений иногда усложняется

высоким содержанием меди, примесей молибдена, сурьмы, ртути и золота.

Представителем месторождений этой группы в СССР служит Ховуаксинское

в Тувинской АССР. В приведенной ниже характеристике группы учитываются

также особенности ряда зарубежных месторождений.

Все наиболее известные в настоящее время месторождения (районов Ко-

бальт и Большого Медвежьего озера в Канаде, Бу-Аззер в Марокко, Ховуак-

синского в Тувинской АССР, Рудных Гор в Саксонии и Чехославакии) имеют

много общего в геологической позиции, характере и составе оруденения (Halls,

81

Stumpfl, 1969; Крутов, 1970; Богомол, 1970, 1971; Keil, 1932; Дымков, 1960;

Baumann, 1968). Три первых располагаются среди докембрийских пород Канад-

ского щита и Африканской платформы, активизированных в нижнем и среднем

протерозое. Процессы рудной минерализации связываются в них с подновле-

нием глубинных разломов в период гренвильской и катангской орогении поздне-

протерозойского времени. Характерно также положение Ховуаксинского

месторождения, приуроченного к зоне глубинного Кызыл-Убсунурского раз-

лома, и месторождений Рудных Гор, распределение которых контролируется

разломами по границе палеозойских метаморфических пород и Эйбеншток-

ского гранитного массива. Возраст оруденения в Ховуаксинском месторожде-

нии определяется как позднекаледонский и в месторождениях Рудных Гор —

как послегерцинский.

Распределение оруденения среди вмещающих пород подчинено, с одной

стороны, особенностям их состава и, с другой — развитию серии последо-

вательно возникавших разрывных нарушений, неоднократно подновлявшихся.

Избирательная приуроченность оруденения характерна для серпентинитов

в Бу-Аззере, амфиболитов и диабазов в месторождениях Рудных Гор, интен-

сивно скарнированных терригенно-карбонатных пород Ховуаксинского место-

рождения. В месторождениях района Кобальт развитие рудовмещающих

нарушений ограничено в основном вулканогенно-осадочными отложениями

нижнего гурона, залегающими между сложной по составу серией киватина

и перекрывающими гурон силлами диабазов Ниписсинга.

Обычная форма большинства месторождений—маломощные жилы, входящие

в систему оперения крупных нарушений. В благоприятных по физическим

свойствам вмещающих породах при этом возникают пучки жил, их сближен-

ные параллельные группы или слабо расходящиеся сети с переходом к шток-

веркообразным зонам. В нарушенных контактах серпентинитов при том же

первичном структурном контроле в распределении оруденения более харак-

терны линзообразные залежи, колонны жил, параллельные контактам, карманы

среди серпентинитов, наконец, сравнительно маломощные жилы и прожилки

в породах, вмещающих серпентиниты, на небольшом удалении от контактов.

Состав и последовательность процесса рудной минерализации близки для

большинства месторождений группы. В сводной схеме могут быть выделены

стадии: 1) кварц-карбонат-настурановая (часто с гематитом), 2) арсенидная

никель-кобальтовая и 3) сульфидная. Все три стадии полностью выдержаны

только в типичных месторождениях пятиметальной формации Рудных Гор

и Большого Медвежьего озера, в остальных месторождениях ранняя стадия

урановой минерализации выпадает (Кобальт-Онтарио, Ховуаксинское) или

ограничена проявлениями браннеритового оруденения (Бу-Аззер).

Вторая стадия представлена отчасти сульфоарсенидами (серия кобаль-

тина — аллоклазита — глаукодота — арсенопирита от 10—15% рудной массы

в Бу-Аззере до значительных количеств в Кобальт-Онтарио) и, как правило,

преобладающими арсенидами серий шмальтина — скуттерудита, саффлорита —

леллингита, раммельсбергита, никелина, иногда мало распространенного

брейтгауптита. Висмут, сопровождающий арсениды в виде самородного вис-

мута или висмутина, выделяется позднее. В качестве жильных минералов

обычны карбонаты (доломит, анкерит, кальцит, реже сидерит), хлорит, кварц,

барит; среди ультраосновных пород — тальк, хризотил-асбест, серпофит.

К сульфидной стадии наряду с небольшими количествами сульфидов меди,

цинка, свинца, иногда молибдена относится отложение главной порции се-

ребра, частично в самородном виде, частично в виде аргентита и сульфосолей.

82

Для многих месторождений района Кобальт в самородном серебре наиболее

поздних стадий характерны примеси сурьмы (12—13%) и ртути (4—5%)

(Halls, Stumpfl, 1969). Часть месторождений содержит также примеси золота

от долей и единиц до десятков грамм на тонну (Бу-Аззер).

Текстуры и структуры арсенидных руд отражают сложные процессы их

отложения и последующих преобразований. Для всех месторождений харак-

терны типичные колломорфные образования с признаками перекристаллиза-

ции, явлениями распада, замещений и переотложения. Вследствие значитель-

ного преобразования первично отложенных руд под воздействием растворов

и тепловых потоков микроскопические определения возрастных отношений

арсенидов нередко противоречивы. В этих условиях более обоснованы схемы,

увязанные с геологическими данными. В частности, наблюдения над горизон-

тальной и вертикальной зональностью в распределении оруденения показы-

вают, как правило, более раннее отложение арсенидов железо-кобальтового

состава по сравнению с кобальт-никелевыми и никелевыми. Это характерно

для руд месторождений района Бу-Аззер (Крутов, 1970), Кобальт-Онтарио

(Halls, Stumpfl, 1969), Рудных Гор (Keil, 1932), а также Ховуаксинского место-

рождения, где руды существенно кобальтового состава приурочены к наи-

более глубоко эродированному участку с проявлениями интенсивной и отно-

сительно высокотемпературной минерализации.

Кроме Ховуаксинского месторождения в пределах Тувинской АССР

и отчасти в прилегающих районах распространены рудопроявления с повы-

шенным содержанием меди, при подчиненных примесях кобальта, никеля,

с карбонатным составом жильного выполнения. В них резко преобладают

блеклые руды преимущественно теннантитового состава, сопровождаемые

небольшими количествами других сульфидов. Главная часть кобальта и ни-

келя (при примерно равных их отношениях) сосредоточена в тончайшей вкра-

пленности герсдорфита, иногда в незначительных примесях среди других

сульфидов. Примером таких рудопроявлений служит Узун-ой в 10 км к се-

веру от Ховуаксинского месторождения, Акчат и другие в Западной Туве,

а также Хараджуль и Бутарахты в Хакассии. Близко к ним по характеру

минерализации герсдорфит-халькопиритовое рудопроявление Чимбастау в Юж-

ном Казахстане. В отличие от существенно медных известно также рудопро-

явление Акол в Западном Саяне с характерной низкотемпературной ассоциа-

цией сурьмянистого серебра с никелином, маухеритом, небольшими количе-

ствами герсдорфита, арсенопирита и сульфидов.

При рассмотрении особенностей классических мышьяково-никель-кобаль-

товых месторождений, с достаточно определенным сходством в геологическом

положении, условиях локализации и в составе арсенидного оруденения, есте-

ственно возникает вопрос и о вероятной близости их происхождения. Такую

общность прежде всего можно видеть в приуроченности оруденения к участ-

кам развития глубинных разломов, нередко с интрузиями ультраосновного

и основного состава, обнажающимися на поверхности. Рудные растворы и арсе-

нидная минерализация всюду позднее этих интрузий, совпадая по времени

с тектонической активизацией тех же долгоживущих разломов.

Особый интерес представляет подгруппа мышьяково-никель-кобальто-

вых месторождений, расположенных непосредственно среди ультраосновных

пород. К ним относятся крупные месторождения кобальтовых руд района

Бу-Аззер, а также многочисленные рудопроявления (Ишкинское на Южном

Урале, Лабинское на Северном Кавказе, Ак-Хем в Тувинской АССР, Ковбой-

Майн в штате Орегон США; Добшина в Словакии, Крувино и Уссеглио

83

в Пьемонте и др.). В этих месторождениях и рудопроявлениях сульфоарсенидное

оруденение или арсенидное с подчиненными количествами сульфоарсенидов

приурочено к тектонически нарушенным контактам серпентинитов с вмеща-

ющими породами. В соответствии с особенностями минерального состава от-

ношения Со : Ni сильно колеблются от средней величины 8 : 1 (в централь-

ных участках района Бу-Аззер) до 1 : 50 (в Лабинском месторождении, вслед-

ствие преобладания здесь никелина и сурьмяно-нике левых соединений).

Остальные из указанных месторождений занимают промежуточное положение.

На примере месторождений района Бу-Аззер хорошо устанавливается

проникновение гидротермальных растворов с глубины по контактам серпен-

тинитов. Подновленные нарушения, давшие доступ растворам, совпадают

здесь по времени с региональными напряжениями и проявлениями глубин-

ной магматической деятельности. По совокупности имеющихся данных про-

цесс арсенидной минерализации рассматривается как результат воздействия

мышьяксодержащих растворов на серпентинизированные ультраосновные по-

роды. Существенное значение при этом имели процессы избирательной мобили-

зации металлов триады, обусловленные температурной обстановкой и особен-

ностями растворов.

Ховуакси некое месторождение

Характеристика месторождения, открытого в 1947 году, составлена в основ-

ном по материалам его первооткрывателей (Уиксов, 1958, 1961; Богомол,

1970,

1971; и др.), а также по результатам исследований, проведенных

геологическими организациями (Геология СССР, 1966; Новые данные...;

1967;

Захаров, 1968; Рудашевский, Кузнецова, 1970; Лебедев,

1971

lf

1971

2

;

и др.).

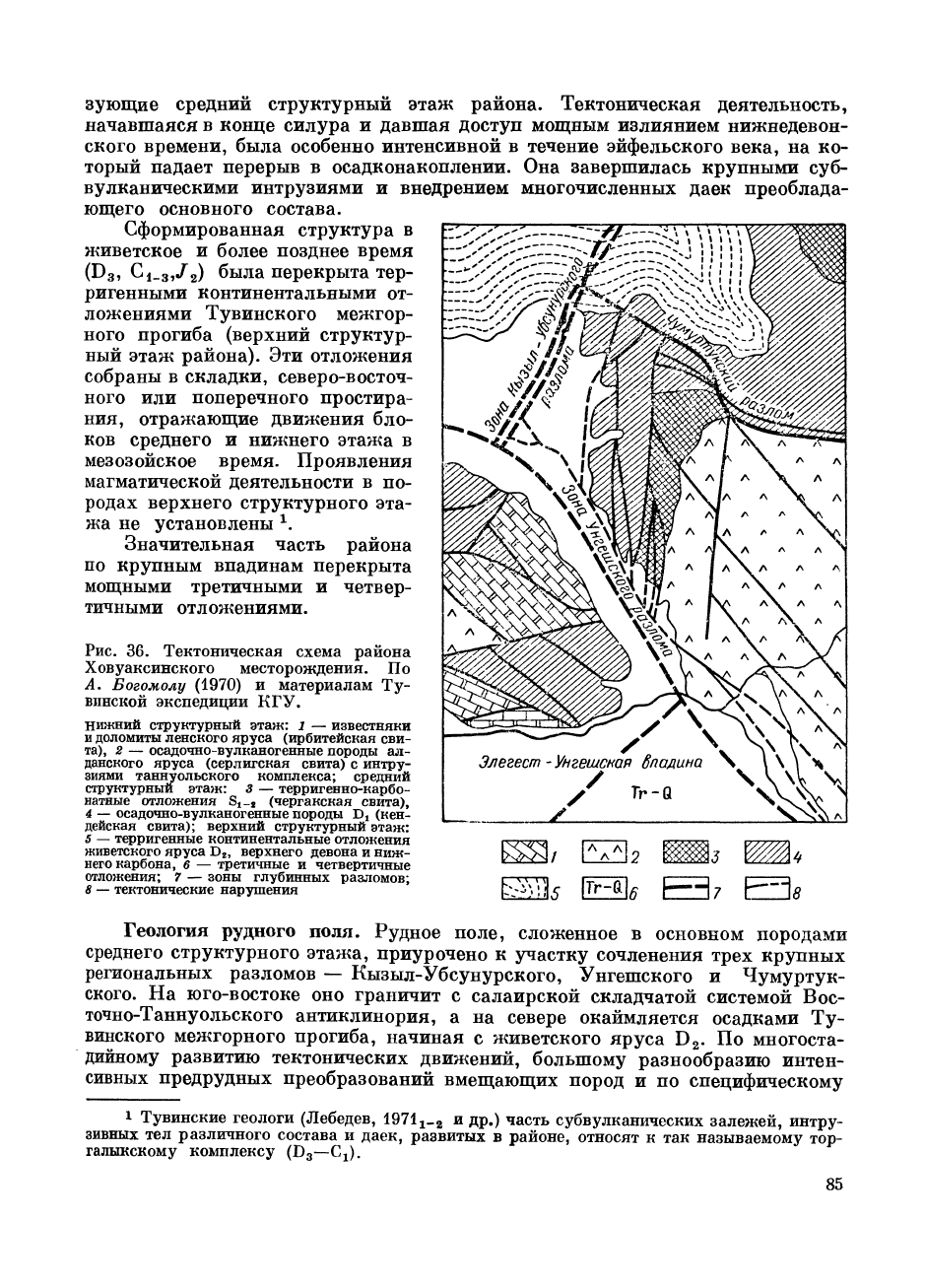

Месторождение расположено в непосредственной близости к зоне глубин-

ного Кызыл-Убсунурского разлома, прослеживаемого в северо-восточном

направлении по границе двух крупных структурных единиц Тувы — Восточно-

Таннуольского антиклинория и Западно-Таннуольского синклинория (Ту-

винского межгорного прогиба). На юго-востоке с этой зоной сопряжены круп-

ные Унгешский и Чумуртукский разломы (рис. 36).

Примыкающая к району месторождения краевая часть Восточно-Таннуоль-

ского антиклинария сложена осад очно-вулканогенными породами нижнего

кембрия, смятыми в складки и прорванными интрузиями таннуольского плагио-

гранитного комплекса (Ст

2

—Ст

3

). Более ранние (Ст

2

) ультраосновные интру-

зии актовракского комплекса связаны с зонами глубинных разломов. Ближай-

шие выходы этих пород расположены среди нижнекембрийских отложений

области сочленения Восточно-Таннуольского антиклинория с докембрийским

Сангиленским массивом.

В нижнекембрийских отложениях района месторождения преобладают

диабазовые, андезитовые и более кислые разности вулканогенных пород сер-

глигской свиты (алданский ярус). В юго-западной части, отделенной от место-

рождения Унгешским разломом (см. рис. 36), в сложной, еще недостаточно

выясненной геологической обстановке обнаруживаются крупные блоки изве-

стняков и доломитов ирбитейской свиты (ленский ярус). Породы салаирской

складчатой системы Восточно-Таннуольского антиклинория образуют нижний

структурный этаж района.

После перерыва в локальных прогибах северного крыла Восточно-Таннуоль-

ского антиклинория были отложены терригенно-карбонатные осадки силура,

а вслед за ними осадочно-вулканогенные породы нижнего девона, вместе обра-

84

зующие средний структурный этаж района. Тектоническая деятельность,

начавшаяся в конце силура и давшая доступ мощным излиянием нижнедевон-

ского времени, была особенно интенсивной в течение эйфельского века, на ко-

торый падает перерыв в осадконакоплении. Она завершилась крупными суб-

вулканическими интрузиями и внедрением многочисленных даек преоблада-

ющего основного состава.

Сформированная структура в

живетское и более позднее время

(D

3

,

С^,/2)

была перекрыта тер-

ригенными континентальными от-

ложениями Тувинского межгор-

ного прогиба (верхний структур-

ный этаж района). Эти отложения

собраны в складки, северо-восточ-

ного или поперечного простира-

ния, отражающие движения бло-

ков среднего и нижнего этажа в

мезозойское время. Проявления

магматической деятельности в по-

родах верхнего структурного эта-

жа не установлены

х

.

Значительная часть района

по крупным впадинам перекрыта

мощными третичными и четвер-

тичными отложениями.

Рис.

36. Тектоническая схема района

Ховуаксинского месторождения. По

А.

Богомолу (1970) и материалам Ту-

винской экспедиции К ГУ.

Нижний структурный этаж: 1

—

известняки

и

доломиты ленского яруса (ирбитейская сви-

та),

2

—

осадочно-вулканогенные породы ал-

данского яруса (серлигская свита) с интру-

зиями таннуольского комплекса; средний

структурный этаж: 3

—

терригенно-карбо-

натные отложения SJ-J (чергакская свита),

4 — осадочно-вулканогенные породы D

t

(кен-

дейская свита); верхний структурный этаж:

5

—

терригенные континентальные отложения

живетского яруса D

2

, верхнего девона

и

ниж-

него

карбона, б — третичные и четвертичные

отложения; 7 — зоны глубинных разломов;

8

—

тектонические нарушения

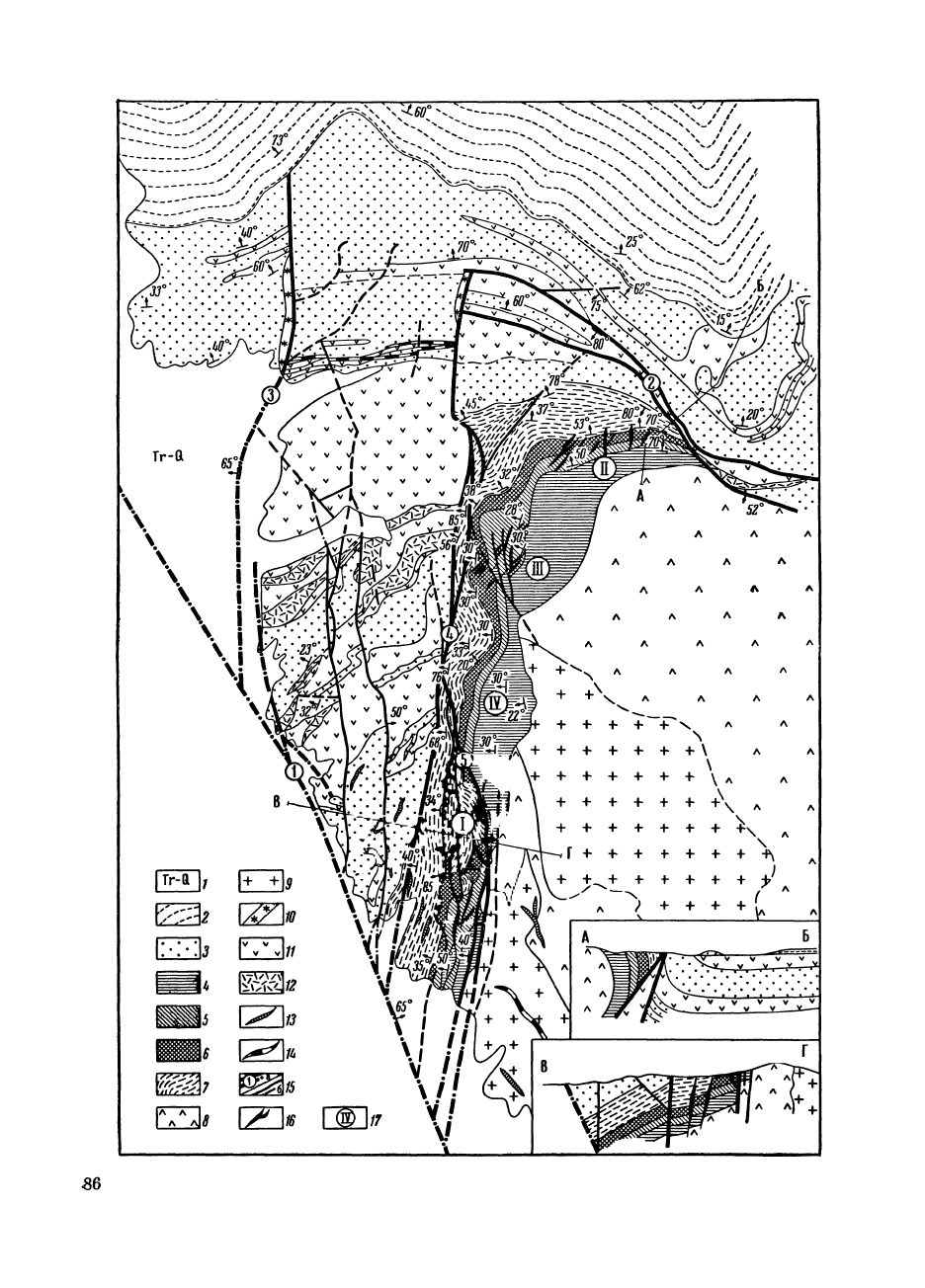

Геология рудного поля. Рудное поле, сложенное в основном породами

среднего структурного этажа, приурочено к участку сочленения трех крупных

региональных разломов — Кызыл-Убсунурского, Унгешского и Чумуртук-

ского. На юго-востоке оно граничит с салаирской складчатой системой Вос-

точно-Таннуольского антиклинория, а на севере окаймляется осадками Ту-

винского межгорного прогиба, начиная с живетского яруса D

2

. По многоста-

дийному развитию тектонических движений, большому разнообразию интен-

сивных предрудных преобразований вмещающих пород и по специфическому

1 Тувинские геологи (Лебедев,

1971

г

-

г

и др.) часть субвулканических залежей, интру-

зивных тел различного состава и даек, развитых в районе, относят к так называемому тор-

галыкскому комплексу (D

3

—Cj).

85

86

составу рудной минерализации площадь рудного поля существенно отличается

от смежных участков района, примыкающих с северо-востока и юго-запада.

Породы среднего структурного этажа в пределах рудного поля предста-

влены силурийскими и нижнедевонскими отложениями с широко распро-

страненными субвулканическими залежами и дайками (рис. 37). Возраст

и возможная роль в истории района гранитов, выступающих среди нижнекем-

брийских пород в юго-восточной части района, спорны.

Силурийские осадочные отложения чергакской свиты (венлок—лудлоу),

залегающие с резким угловым несогласием на кембрийских породах Восточно-

Таннуольского антиклинория, подверглись интенсивным складчатым и раз-

рывным нарушениям одновременно с существенными метасоматическими их

преобразованиями. Первичный состав этих отложений восстанавливается

при сравнении с расположенными к северо-востоку неизмененными осадками

того же возраста. В пределах рудного поля прослеживается следующий раз-

рез силурийских пород, подразделяемый на четыре пачки (снизу вверх): а

—

пес-

чаниковая с прерывистым горизонтом базальных конгломератов и редкими про-

слоями алевролитов, эта пачка наименее затронута метасоматическими преобра-

зованиями; b — чередование мелкозернистых песчаников и алевролитов с прос-

лоями тонкослоистых известняков; замещена скарнами, перемежающимися с

алевролитами, иногда редкими прослоями нескарнированных известняков; с —

существенно карбонатная с прослоями известковистых песчаников и мало

распространенных алевролитов; практически полностью превращена в скарны;

d — чередование алевролитов и песчаников с редкими прослоями известняков

и известковистых песчаников; развитие скарнов и более поздних метасоматиче-

ских преобразований ограничено в ней отдельными участками, чаще в южной

части рудного поля.

Общая мощность пачек а—d силура 600 м, причем интенсивно скарниро-

ванных толщ Ъ—с около 120 м.

Разрез силурийских осадочных пород завершается мало распространен-

ными на месторождении красноцветными песчаниками и алевролитами хондер-

гейской свиты верхнего силура.

Нижнедевонская осадочно-вулканогенная толща (кендейская свита) за-

нимает западную половину рудного поля. Она представлена туфами, туфо-

конгломератами, туффитами и песчаниками, перемежающимися с покро-

вами кварцевых и трахитовых порфиров. Разрез толщи (1700—1800 м) зна-

чительно осложняется заключенными в ней субвулканическими пластовыми

залежами основных и средних пород, почти удваивающими ее мощность (до

3300 м). На юге рудного поля, по приближении к нарушениям зоны Унгеш-

ского разлома, крупнообломочные туфы и туфоконгломераты нижних горизон-

тов толщи интенсивно скарнированы.

Рис.

37. Схема геологического строения Ховуаксинского рудного поля. По А. Богомолу

(1970).

1 — третичные и четвертичные отложения; 2 — живетские осадочные отложения; 3 — нижнедевонские оса-

дочно-вулканогенные породы; 4—7 — силурийские породы: 4 — конгломераты, песчаники, алевролиты

(пачка а), 5 — переслаивание скарнов и алевролитов (пачка Ь), 6 — скарны (пачка с), 7 — переслаивание

алевролитов и песчаников (пачка

d);

8 — вулканогенные породы нижнего кембрия; 9 — граниты; 10 — дайки

трахитовых порфиров; и — субвулканические пластовые залежи диабазов, габбро-диабазов, диабазовых

порфиритов; 12 — субвулканические пластовые залежи андезитовых порфиритов; 13 — дайки диабазов;

14 — дайки кварцевых порфиров; 15 — разрывные нарушения: а — первого порядка (1 — Юго-Западный

разлом, 2 — Северный надвиг, 3 — Северо-Западный (Жерловый) разлом, 4 — Западный разлом, 5 — Вос-

точный разлом), б — разрывные нарушения разных порядков; 16 — рудные жилы; 17—участки восточ-

ного блока рудного поля: I — Южный, II — Северный, III — Средний, IV — Промежуточный

87

Живетские осадочные отложения в северной части рудного поля местами

€ отчетливым угловым несогласием залегают на различных горизонтах нижне-

девонской толщи.

Третичные и четвертичные отложения широко распространены в юго-

западной части рудного поля за нарушениями, входящими в систему Унгенш-

ского разлома. Их мощность достигает здесь 200 м и более.

Интрузивные породы рудного поля различаются по составу, форме зале-

гания и времени внедрения.

Граниты, с которыми многие исследователи района связывают процессы

рудообразования, расположены в юго-восточной части рудного поля среди

вулканогенных пород нижнего кембрия. По имеющимся данным граниты не про-

никают в породы силура и отчетливо наблюдаемого активного контакта с ними

не имеют. Подстилая их, они вместе с нижнекембрийскими эффузивами полого

погружаются к западу. Отсутствует также какая-либо пространственная связь

между гранитами и интенсивностью в развитии процессов метасоматоза. На-

оборот, отмечаются случаи их скарнирования и других преобразований, вклю-

чая проявления наиболее поздних процессов рудной минерализации.

Определения абсолютного возраста гранитов калий-аргоновым методом

колеблются в пределах 340—480 млн. лет, указывая, с одной стороны, на время

наиболее интенсивных преобразований в период 340—380 млн. лет и подтвер-

ждая, с другой — вероятное приближение максимальных цифр (460—480 млн.

лет) к истинному возрасту гранитов.

Таким образом, как геологические данные, так и определения абсолют-

ного возраста последнего времени (Кондратьев, Рудашевский, 1971) заставляют

отнести граниты к досилурийскому таннуольскому комплексу

L

.

Дайки трахитовых порфиров, которые можно рассматривать как наиболее

ранцие интрузивные образования, тесно связаны с крупными меридиональными

нарушениями в северо-западной части рудного поля. Они представляют со-

бой, вероятно, жерловую фацию покровов трахитовых порфиров, широко

развитых вблизи этих нарушений.

Пластовые субвулканические залежи основного и среднего состава харак-

терны для всего разреза нижнедевонской толщи. По составу преобладают по-

роды основного состава (диабазы, габбро-диабазы, диабазовые порфириты);

менее распространены андезитовые порфириты (как в верхних, так и в нижних

частях разреза).

Дайки основного состава (диабазы и диабазовые порфириты) обнаружены

во всех породах рудного поля — от кембрийских эффузивов и гранитов до пла-

стовых субвулканических залежей, но наиболее широко распространены

среди метасоматических пород его южной части. По времени образования

подразделяются на более ранние доскарновые и поздние послескарновые,

непосредственно предшествовавшие процессу рудной минерализации.

Дайки кварцевых порфиров встречаются значительно реже. Одна из наи-

более крупных даек сечет южный выход гранитов; две других залегают среди

нижнедевонских пород в северной части рудного поля.

Структура рудного поля определяется развитием сложной системы склад-

чатых и разрывных нарушений. Силурийские и нижнедевонские породы сла-

гают западное и северное крылья антиклинальной асимметричной складки

1 В. И. Лебедев (1971

1-2

) часть выходов гранитов относит к таннуольскому комплексу,

а часть (в том числе южный шток, см. рис. 37) — к раннегерцинскому торгалыкскому ком-

плексу.

88

северо-западного простирания. Западное крыло с падением к западу под углом

в среднем 30° разбито на ряд ступенчато перемещенных блоков. На северном

крыле, после изгиба слоев в осевой части складки, падение изменяется на се-

верное под углами от 40—50 до 60—80° с переходом в запрокинутое на юг

(до 60—85°) там, где северное крыло косо срезается крупным надвигом (см.

рис.

37).

Разрывные нарушения по характеру и времени заложения условно под-

разделяются на трещины трех порядков.

К трещинам первого порядка относятся нарушения, ограничивающие

площадь рудного поля и разделяющие его на крупные тектонические блоки

(см.

рис. 37): 1) Юго-Западный разлом с падением 65° к северо-востоку, вхо-

дящий в систему региональных нарушений Унгешской зоны; 2) Северный

надвиг в зоне Чумуртукского разлома, состоящий из нескольких ветвей; па-

дает на юго-запад под углами 52—66°; вдоль этого разлома породы нижних

горизонтов нижнего девона, силура и кембрия надвинуты на верхние гори-

зонты нижнедевонской толщи с запрокидыванием слоев в обоих крыльях;

3) Северо-Западный (Жерловый) разлом, проходящий внутри нижнедевон-

ской толщи и падающий к западу под углом 65°; в северной части разлом пере-

крывается живетскими осадками без каких-либо признаков смещения послед-

них; 4) Западный разлом с крутым падением (82—85°) на запад; образует

тектонический контакт между силурийской и нижнедевонской толщами, раз-

деляя все рудное поле на два крупных блока — восточный и западный, при

амплитуде смещения от десятков метров на юге до 2—2,5 км на севере; для

этого разлома характерны несколько ветвей, из которых наиболее крупная —

ветвь, отходящая среди силурийских пород на юго-восток (так называемый

Восточный разлом).

К разрывным нарушениям второго порядка относятся менее крупные

трещины того же преобладающего северо-западного или меридионального

простирания внутри двух главных тектонических блоков рудного поля.

Трещины третьего порядка немногочисленны. Сопряженные с нарушениями

второго порядка, они обычно безамплитудны и развиты преимущественно

среди скарнированных пород силурийской толщи.

Наиболее ранними, заложенными еще на границе силура и нижнего де-

вона, являются разломы первого порядка. Они возникли при глыбовых дви-

жениях Салаирской складчатой системы и предшествовали мощной вулкани-

ческой деятельности нижнего девона. Позднее те же разломы послужили ка-

налами для внедрения пластовых субвулканических интрузий и сопровождав-

ших их даек. Предрудные диабазовые дайки, широко распространные в южной

части рудного поля, связаны главным образом с разломами Унгешской зоны.

Складчатые и разрывные деформации в пределах рудного поля прояви-

лись в обстановке сжатия с юго-запада на северо-восток. В результате образо-

вались открытая к юго-востоку антиклинальная складка и одновременно —

сопряженная система сколовых нарушений северо-западного и меридиональ-

ного направлений. В связи с вновь возникавшими напряжениями разрывные

нарушения неоднократно подновлялись.

Дорудные процессы и условия локализации мышьяково-никель-кобальто-

вого оруденения. Рудовмещающие силурийские отложения, занимающие вос-

точную половину рудного поля, подверглись интенсивным метасоматическим

преобразованиям. Известняки, как правило, замещены гранатовыми и пирок-

сен-гранатовыми скарнами, а известковистые песчаники и алевролиты —

гранат-пироксен-скаполитовыми и пироксен-скаполитовыми скарнами.

89

В подчиненном количестве среди скарнов присутствуют магнетит, апатит,

эпидот, амфиболы и другие более редкие минералы. Характерна пластообразная

форма скарнов, подчиненная изменениям в составе первичных осадочных

пород. Секущие прожилки скарнов сравнительно редки.

Отчетливо наблюдается увеличение интенсивности скарнирования пород

южной части рудного поля, особенно на участке вблизи сопряжения Западного

и Юго-Западного разломов. Скарны развиты не только в обогащенных карбо-

натным материалом пачках

Ъ

и с, но также в пачке d и отчасти в а. Процессы

скарнообразования захватывают здесь также часть диабазовых даек и, кроме

того,

в виде линейных зон прослеживаются вдоль трещин, секущих породы

нижнедевонской толщи. По направлению к северу интенсивность скарниро-

вания силурийских отложений в средней части рудного поля убывает, но

на крайнем севере вновь несколько возрастает.

Послескарновые процессы характеризуются гистерогенными изменениями

ранее выделившихся минералов и широко проявленными процессами щелоч-

ного метасоматоза, захватившего не только скарны, но и неподвергшиеся

скарнированию песчаники и алевролиты силурийских пород. Ранняя стадия

изменения скарнов характеризуется развитием пироксена, гранатов, апатита

поздних генераций и характерного для месторождения хлоргастингсита («даш-

кесанит»), содержащего 2—3% хлора при незначительных примесях фтора.

Присутствуют небольшие количества датолита и флюорита. При воздей-

ствии щелочных растворов скарны (главным образом скаполитсодер-

жащие) преобразуются в пренит-полевошпатовую породу с ортоклазом и аль-

битом, а цемент нескарнированных песчаников и алевролитов замещается

кварцем и ортоклазом с небольшими количествами сфена, турмалина и апатита

(Новые данные..., 1967; Рудашевский, Кузнецова, 1970).

Завершающая стадия послескарнового процесса представлена сравнительно

редко встречающимся кобальтином, значительно более распространенным

кобальт- и никельсодержащим пиритом, халькопиритом, небольшими коли-

чествами теннантита, сфалерита, галенита в ассоциации с кальцитом, хлоритом

и кварцем.

Арсенидное никель-кобальтовое оруденение наложено на все более ран-

ние метасоматиты рудного поля. Оно связано с последним этапом развития

трещинной структуры, заключавшимся в подновлении и приоткрытии ранее

существовавшей системы разрывных нарушений и одновременно в возникно-

вении новых трещин оперения со сбросовыми смещениями скарнов и сопрово-

ждающих их метасоматитов. Между формированием метасоматитов и арсенид-

ным оруденением внедрялись диабазовые дайки, распространенные главным

образом в южной части рудного поля вблизи крупных разломов.

Рудопроявлению предшествовала интенсивная карбонатизация по под-

новленным и вновь возникшим нарушениям. Последовавшее за карбонатиза-

цией отложение арсенидов имело отчетливо выраженный избирательный ха-

рактер с приуроченностью главной их массы к горизонтам скарнов. Лишь

частично арсенидное оруденение проникает в верхние горизонты силурийских

отложений. В еще более редких случаях оно обнаруживается в пачке а силура,

в гранитах и в нижнедевонских отложениях.

Избирательная приуроченность арсенидной минерализации к скарниро-

ванным горизонтам

&

и с силура определяет наличие оруденения, скрытого под

налегающими на них породами. Это установлено для западной полосы пачки d

между выходами рудных жил на поверхности и Западным разломом. Две круп-

ные рудные жилы скрытого оруденения обнаружены в меридиональных разло-

90