Смирнов В.И. Рудные месторождения СССР. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

По текстурному признаку колчеданные медно-цинковые руды Сибая раз-

деляются на две, отчетливо разобщенные в пространстве разновидности, обра-

зовавшиеся в различных условиях. Руды первой разновидности отличаются

массивным сложением и имеют халькопирит-сфалерит-пиритовый состав.

Развиты они в раздувах залежи Нового Сибая и представлены тремя главными

минеральными ассоциациями — раннепиритовой, халькопирит-пиритовой и сфа-

лерит-пиритовой (Н. Петровская, 1961г.). Ассоциации позднего пирита и кварц-

карбонатная (с клейофаном, халькопиритом и блеклыми рудами) имеют под-

чиненное значение. Пирит раннепиритовой ассоциации обогащен кобальтом,

более поздних элементов-примесей почти не содержит. Различные минераль-

ные ассоциации обычно пространственно совмещены. Для участков совмещения

характерны пятнистая, мелкопрожилковая и брекчиевидная текстуры. В верх-

ней части рудной залежи Нового Сибая отмечаются руды колломорфной тек-

стуры. Для этих руд характерны метаколлоидные структуры, а также струк-

туры отложения и замещения.

Руды второй разновидности грубослоистые обычно обломочные, халькопи-

рит-сфалерит-пиритового состава. Они характерны в основном для Старого

Сибая и небольших пластовых тел, сопутствующих рудной залежи Нового

Сибая. Эти руды являются пластовыми скоплениями рудокластов руд первой

разновидности.

Для рудовмещающей пачки липаритов характерно валичие сульфидных

обломков, среди которых преобладают пирокластические разновидности.

Пирокластические обломки распознаются по срезанию их внешними контурами

текстурного рисунка руд и огибанию обломков флюидальностью сваренных

туфов. Такие куски отмечаются среди обломочных руд Старого Сибая и в пла-

стовых ответвлениях рудной залежи Нового Сибая. Они встречаются также по

всему разрезу рудовмещающей пачки липаритового состава, в том числе в туфах

висячего бока пластовых тел Старого Сибая, включающих прослои оолитовых

руд, и в пирокластах, расположенных на уровне подошвы залежи Нового Сибая.

Гидротермально-метасоматические изменения вмещающих пород на место-

рождении проявлены сравнительно слабо. Зоны измененных пород тяготеют

к телам массивных колчеданных руд первой разновидности и образуют вокруг

них ореолы мощностью 10—30 м, а также протяженные шлейфы ниже выкли-

нивания рудных тел по их

падению.

Для внутренних частей зон измененных пород

характерны серицит-кварцевые метасоматиты, при удалении к периферии зон

в них увеличивается роль новообразований альбита и эпидота (Прокин, 1963)-

На выходах колчеданные руды до глубины 20 м были полностью окислены

и превращены в бурые железняки. Вторичные сульфиды меди развиты до глу-

бины 40—50 м, а по зонам разрывных нарушений до 100 м. Главные минералы

зоны окисления — гётит, гидрогётит, каолинит, ковеллин и халькозин; второ-

степенные — гематит, куприт, халькантит; изредка встречаются малахит,

азурит, ярозит, опал, самородная медь.

Гайское месторождение

Гайское месторождение располагается в южной части западного крыла Магнито-

горского мегасинклинория Южного Урала, в пределах Тубинско-Гайской

структурно-формационной зоны и приурочено к осевой части Гайской вулкано-

купольной структуры. По данным М. Бородаевской и других

(1973;

Геологи-

ческое строение..., 1968), эта структура в плане имеет вид вытянутого в близ-

меридиональном направлении овала длиной около 8 км и шириной 3—4 км.

141

В поперечном разрезе структура имеет асимметричную форму — углы падения

пород в западном крыле не превышают 20°, в восточном составляют 40—60°.

В центральной части вулканическая постройка слежена эффузивно-пирокла-

стическими и субвулканическими породами вулканогенного комплекса D

x

—D

2

e,

по периферии — терригенными туфогенно-осадочными отложениями улутау-

ской свиты D

2

gv. Вероятно, в западной части постройки породы вулканоген-

ного комплекса надвинуты на отложения улутауской свиты.

В пределах вулкано-купольной структуры широко развиты разрывные

нарушения синвулканического заложения близмеридионального, близширот-

ного и диагонального направлений, обусловливающие ее сложное блоковое

строение. В центральной части постройки эти нарушения в значительной мере

затушеваны и фиксируются только многочисленными субвулканическими

и дайковыми телами, зонами дробления и рассланцевания.

Эффузивно-пирокластические образования вулканогенного комплекса четко

разделяются на две толщи: нижнюю, андезито-дацитовую и верхнюю, анде-

зито-базальтовую, соответствующие двум фазам вулканизма.

Нижняя (рудовмещающая) толща сложена разнообразными пирокластами

от тонкообломочных пепловых туфов до глыбовых агломератов и брекчий е под-

чиненными прослоями лав. В восточной части месторождения по сравнению

с западной шире распространены грубообломочные разности пирожластов.

Внешне пирокласты отличаются большой пестротой и неравномерностью окраски.

Состав пирокластов последовательно (снизу вверх) сменяется от анде-

зитового через дацитовый до липаритового. Различные фации пирокластов

не выдержаны по мощности и связаны сложными взаимопереходами. Мощность

нижней толщи свыше 800 м.

Образование эффузивно-пирокластических пород нижней толщи сопрово-

ждалось внедрением сходных по составу пород жерловой и субвулканической

фаций, приуроченных к осевой части вулканической постройки, к ее каналу.

В результате сформировался сложно построенный некк, состоящий из игнимбри-

товидных пород, жерловых вулканитов и лав, субвулканических образований

различного преимущественно липарито-дацитового состава. Субвулканические

кварцевые липариты и липарито-дациты занимают значительный объем пиро-

кластической толщи. Некк имеет грибовидную форму с пологой куполообраз-

ной верхней частью и крутым стволом. Эти элементы строения некка подчерки-

ваются флюидальностью, широко проявленной в породах жерловины. В целом

жерловина имеет близмеридиональное простирание и совпадает с осевой частью

Гайской вулкано-купольной структуры.

Формирование аккумулятивного конуса палеовулкана и его жерловины

сопровождалось блоковыми перемещениями пород по коническим, субмеридио-

нальным и диагональным трещинам.

Верхняя (надрудная) толща, развитая в осевой части и на восточном крыле

Гайской вулкано-купольной структуры, несогласно перекрывает эффузивно-

пирокластические образования нижней толщи. Верхняя толща сложена глы-

бовыми и крупнообломочными шлаковыми туфоагломератами с подчиненным

количеством туфов и лав плагиоклазовых и пироксен-плагиоклазовых порфири-

тов андезито-базальтового состава. Внешне эффузивно-пирокластические по-

роды верхней толщи отличаются от пород нижней толщи более темной окраской.

В основании верхней толщи установлен прерывистый горизонт слоистых

зелено-серых, реже лиловых переотложенных туфов смешанного состава,

состоящих из обломков кислых пород нижней толщи с примесью шлакового

базальтоидного материала.

142

Эффузивно-пирокластические породы верхней толщи насыщены много-

численными дайками и силлами плагиоклазовых порфиритов и габбро-диаба-

зов.

Последние, как и прорывающие их дайки миндалекаменных диабазов,

значительно разобщены во времени от формирования пород вулкано-

генного комплекса и за пределами месторождения пересекают терригенные

отложения улутауской свиты, с резким несогласием перекрывающие обра-

зования верхней (надрудной) толщи. Мощность верхней толщи превы-

шает 1000 м.

Образования вулканогенного комплекса, слагающие Гайское месторожде-

ние,

подверглись региональному зеленокаменному перерождению, проявив-

шемуся в виде новообразований пренит-пумпелиитовой и хлорит-эпидотовой

минеральных ассоциаций. В осевой части вулканической постройки, насыщен-

ной жерловыми и субвулканическими породами, интенсивно проявились до-

рудные гидротермально-метасоматические процессы, приведшие к образованию

широкой зоны гидротермально измененных пород и прожилково-вкрапленных

руд. В центральной части этой жерловой зоны исходные породы различаются

с большим трудом, так как они часто нацело превращены в кварцевые и сери-

цит-кварцевые метасоматиты. При удалении от центра зоны среди гидротер-

мально измененных серицит-кварцевых пород появляются хлорит, затем кар-

бонат, альбит и, наконец, эпидот.

Жерловая зона интенсивно измененных пород протягивается вдоль всей

вулкано-купольной структуры в субмеридиональном направлении и круто

падает на восток. Ширина зоны по простиранию и падению варьирует от не-

скольких десятков метров до 500 м. Гидротермальным изменениям подверглись

как породы жерловой и субвулканической фаций, так и вмещающие их вулка-

ниты нижней (рудовмещающей) толщи. Гидротермально-метасоматические изме-

нения в породах верхней (надрудной) толщи проявились слабо, кроме блоков,

которые были глубоко опущены в процессе формирования вулканической

постройки.

Внутреннее строение зоны гидротермально измененных пород сложное, что

обусловлено различиями первоначальной тектонической нарушенности и не-

однородностью исходных пород, а также интенсивной переработкой и пере-

кристаллизацией дорудных метасоматитов в процессе гидротермально-метасо-

матических изменений, сопровождавших рудоотложение. В пределах зоны кроме

более или менее однородных метасоматитов, развитых по субвулканическим

липаритам и липарито-дацитам, отмечаются интенсивно рассланцованные

зоны, сложенные преимущественно кварц-серицитовыми сланцами, зоны «буди-

нированных» рассланцованных метасоматитов, в которых реликтовые обломки

пирокластов как бы «облекаются» перекристаллизованным кварц-серицитовым

цементом.

Охарактеризованная зона гидротермально измененных пород представляет

собой единую крупную рудную зону, заключающую практически все промыш-

ленное оруденение Гайского месторождения. В контурах рудной зоны, по

ее простиранию и падению, кулисообразно расположены многочисленные

тела сплошных сульфидных руд, часто соединенные между собой зонами

сульфидных вкрапленников, многие из которых имеют промышленное зна-

чение. Главными элементами этой рудной системы, изученной М. Бородаев-

ской, В. Требухиным и другими

(1973;

Геологическое строение..., 1968)

г

являются так называемая «Стержневая липза», расположенная в верхней

части рудной зоны, и группа разобщенных рудных тел, прослеживающихся

в виде цепочки по ее падению.

143

Всего на месторождении установлено свыше 50 рудных тел, подавляющее

большинство из них слепые. Они отмечаются почти на всем протяжении руд-

ной зоны, однако большая часть их концентрируется в ее северной части»

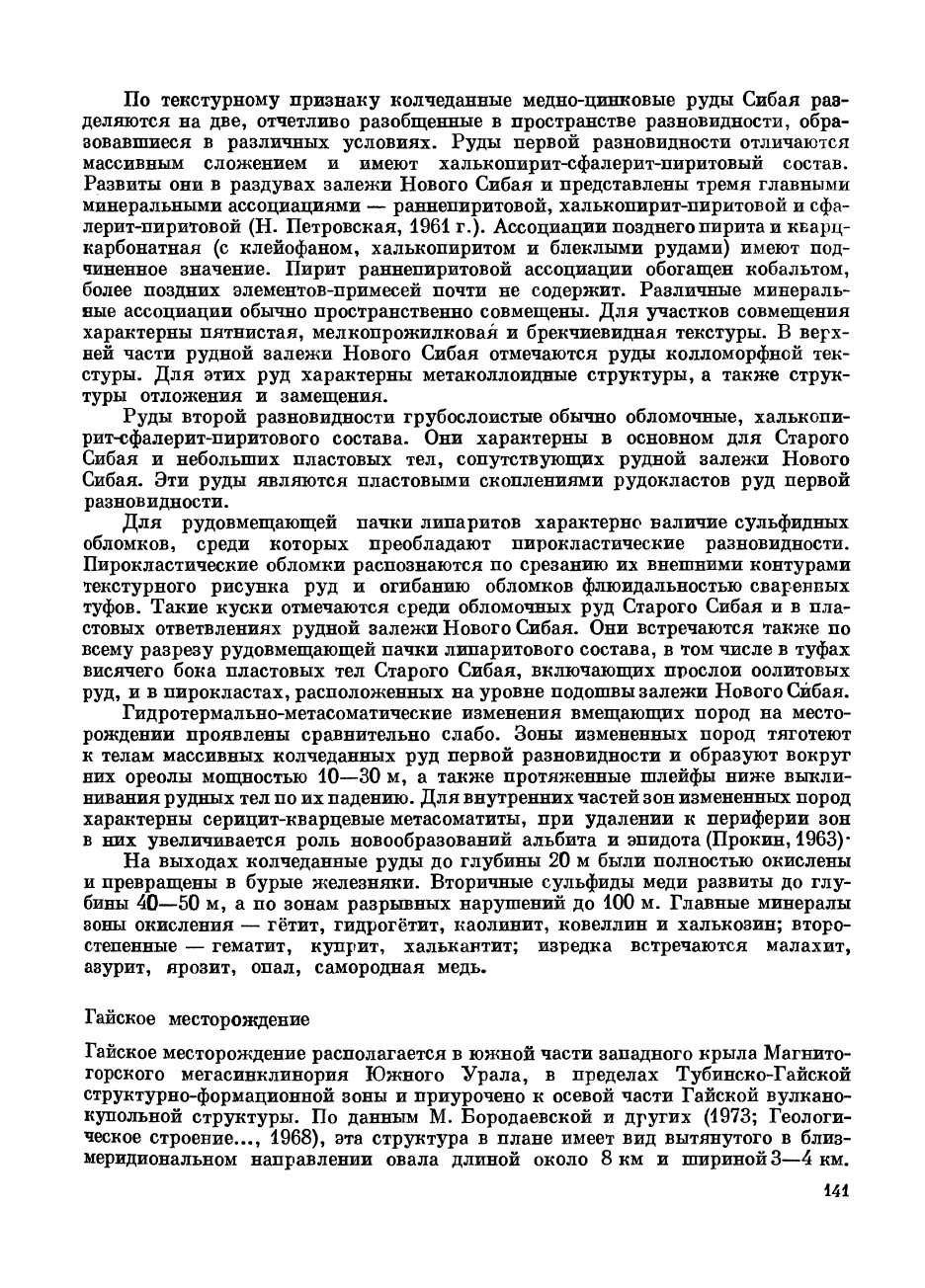

На всем протяжении зоны рудные тела

тяготеют к ее висячему боку (рис. 56).

Простирание рудных тел близмеридио-

нальное, падение крутое на восток; раз-

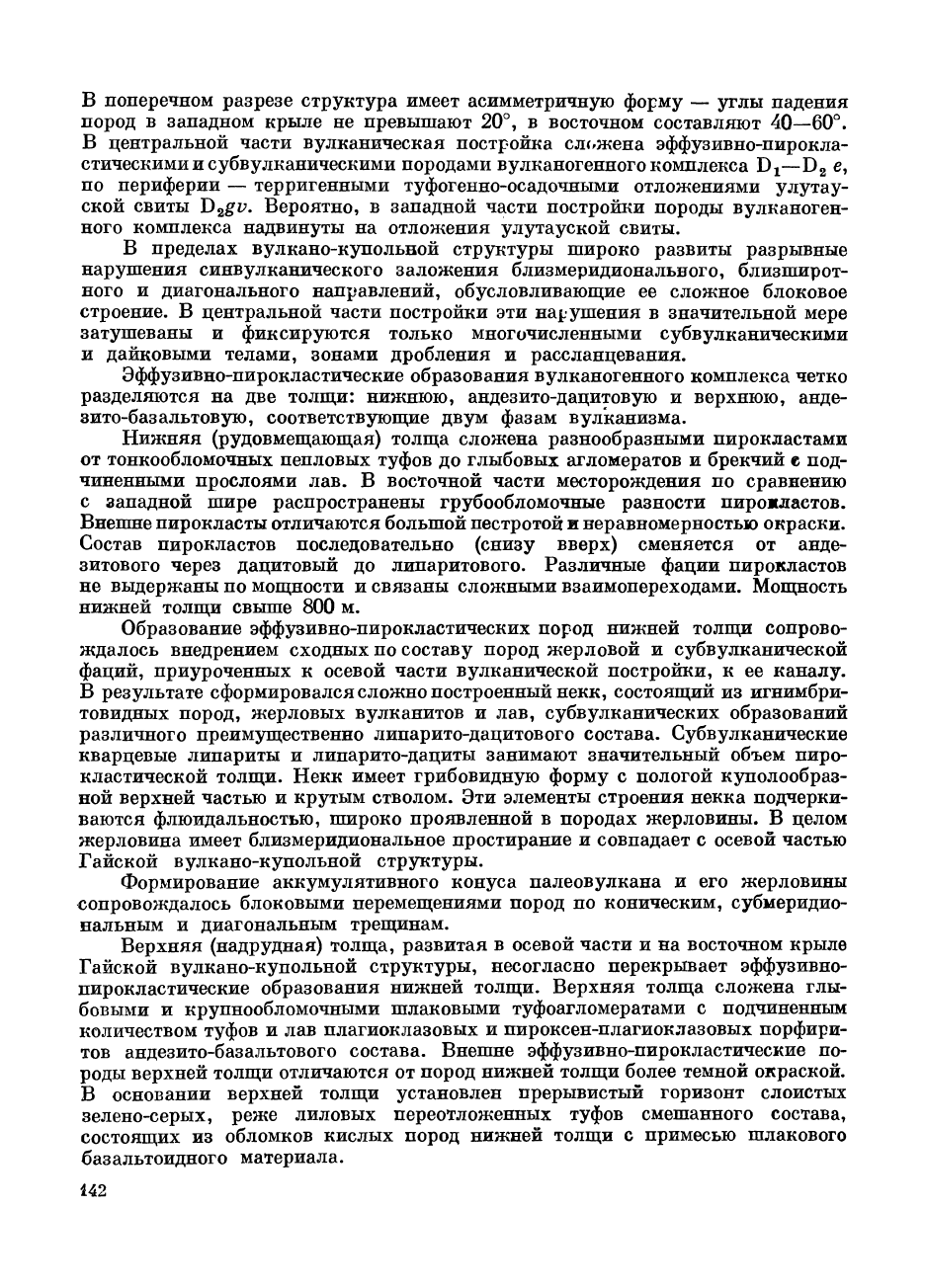

Рис.^

57.

Геологический разрез Север-

ного участка Гайского месторождения.

По материалам"} Гайского бурового

участка ^комбината.

условные обэзяачзяит см. на рис. 56

Рис.

56. Геологический план одного из

горизонтов Гайского месторождения.

По материалам Гайского бурового

участка и комбината.

1—2 —верхняя (надрудная) толща: 1 — ла-

вы,

туфы ^агломераты плагиоклазовых и пи-

роксен-плагиоклазовых диабазовых порфири-

тов,

2 — слоистые переотложенные туфы сме-

шанного состава; 3—5 — нижняя (рудовме-

щающая) толща: 3 — туфы, туфоагломераты и

туфобрекчии смешанного липарито-дацитового

и андезито-дацитового состава с подчинен-

ными прослоями лав того же состава, 4 —

субвулканические кварцевые липарито-даци-

ты,

частично жерловые порфирокластические

игнимбриты и спекшиеся туфы липарито-да-

цитового состава, 5 — эксплозивные брекчии

полимиктового состава; б — плагиоклазовые

диабазовые порфириты; 7 — габбро-диабазы

(силлы, дайки, тела неправильной формы);

8 — афировые миндалекаменные диабазы; 9 —

кварц-серицитовые, серицит-кварцевые н квар-

цевые метасоматиты преимущественно по не-

равномернообломочным брекчиям липарито-

вого состава, частично по субвулканическим

и жерловым липаритовым и липарито-дацито-

вым порфирам; 10 — сплошные колчеданные

руды;

11 — вкрапленные руды; 12 — рыхлые

песчано-глинистые мезо-кайнозойские отло-

жения; 13 — разрывные нарушения

меры колеблются в широких пределах при мощности от первых метров до 100 м

(а иногда и более).

Главное тело массивных и богатых руд («Стержневая линза») в поперечном

сечении в верхней части имеет грибовидную форму с волнистой, сравнительно

144

пологой верхней поверхностью «шляпки» и весьма прихотливым ее нижним

ограничением. От «шляпки» отходят «ножка» значительно более бедных про-

жилково-вкрапленных руд и многочисленные ее ответвления. «Ножка», в верх-

ней части располагающаяся почти вертикально, с глубиной обычно приобре-

тает восточное падение (рис. 57).

Тело сплошных руд имеет четкие контакты

с

вмещающими породами, в дета-

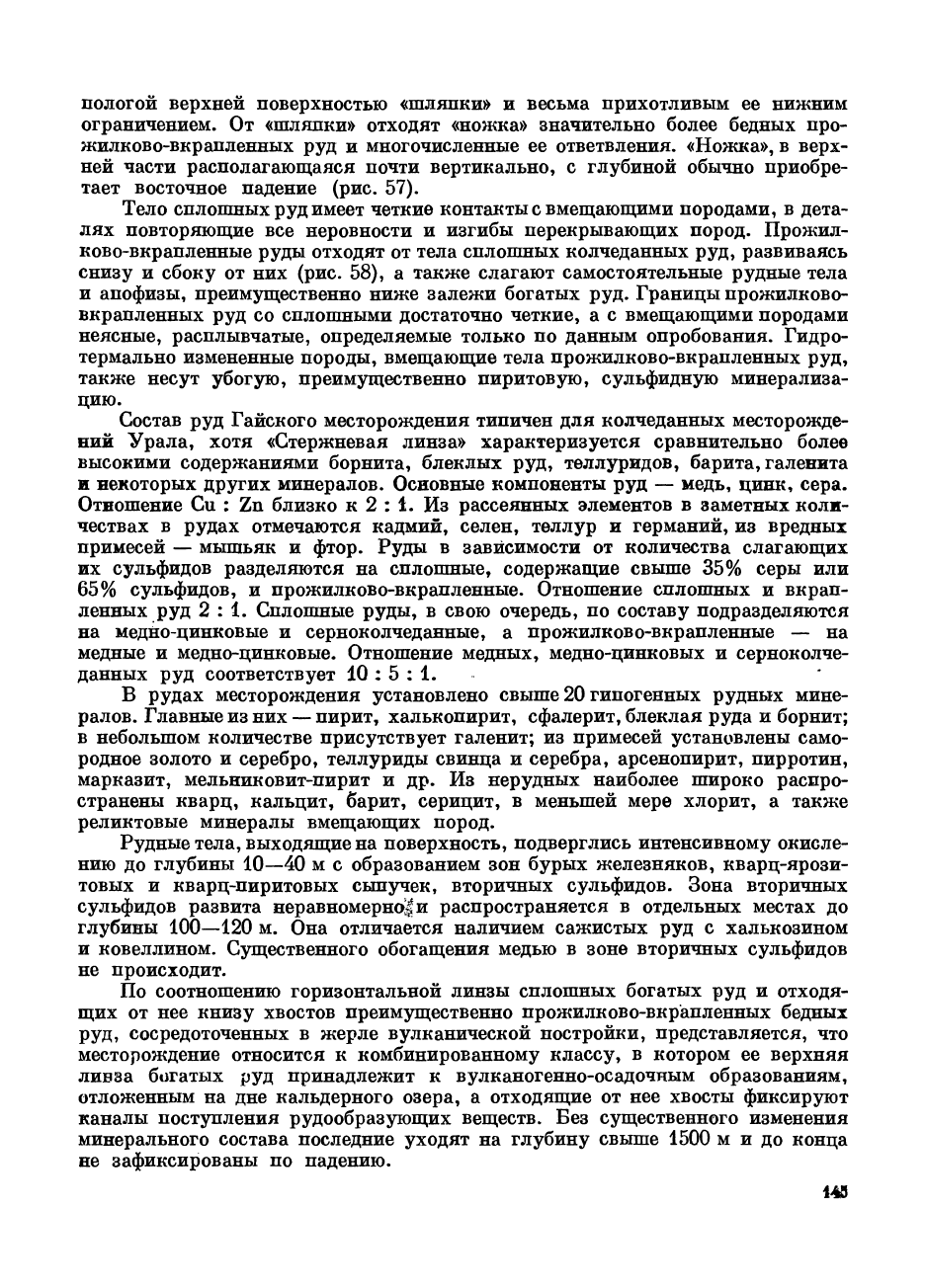

лях повторяющие все неровности и изгибы перекрывающих пород. Прожил-

ково-вкрапленные руды отходят от тела сплошных колчеданных руд, развиваясь

снизу и сбоку от них (рис. 58), а также слагают самостоятельные рудные тела

и апофизы, преимущественно ниже залежи богатых руд. Границы прожилково-

вкрапленных руд со сплошными достаточно четкие, а с вмещающими породами

неясные, расплывчатые, определяемые только по данным опробования. Гидро-

термально измененные породы, вмещающие тела прожилково-вкрапленных руд,

также несут убогую, преимущественно пиритовую, сульфидную минерализа-

цию.

Состав руд Гайского месторождения типичен для колчеданных месторожде-

ний Урала, хотя «Стержневая линза» характеризуется сравнительно более

высокими содержаниями борнита, блеклых руд, теллуридов, барита, галенита

и некоторых других минералов. Основные компоненты руд — медь, цинк, сера.

Отношение Си : Zn близко к 2 : 1. Из рассеянных элементов в заметных коли-

чествах в рудах отмечаются кадмий, селен, теллур и германий, из вредных

примесей — мышьяк и фтор. Руды в зависимости от количества слагающих

их сульфидов разделяются на сплошные, содержащие свыше 35% серы или

65%

сульфидов, и прожилково-вкрапленные. Отношение сплошных и вкрап-

ленных руд 2 : 1. Сплошные руды, в свою очередь, по составу подразделяются

на медно-цинковые и серноколчеданные, а прожилково-вкрапленные — на

медные и медно-цинковые. Отношение медных, медно-цинковых и серноколче-

данных руд соответствует 10 : 5 : 1.

В рудах месторождения установлено свыше 20 гипогенных рудных мине-

ралов. Главные из них

—

пирит, халькопирит, сфалерит, блеклая руда и борнит;

в небольшом количестве присутствует галенит; из примесей установлены само-

родное золото и серебро, теллуриды свинца и серебра, арсенопирит, пирротин,

марказит, мельниковит-пирит и др. Из нерудных наиболее широко распро-

странены кварц, кальцит, барит, серицит, в меньшей мере хлорит, а также

реликтовые минералы вмещающих пород.

Рудные тела, выходящие на поверхность, подверглись интенсивному окисле-

нию до глубины 10—40 м с образованием зон бурых железняков, кварц-ярози-

товых и кварц-пиритовых сыпучек, вторичных сульфидов. Зона вторичных

сульфидов развита неравномерно^ распространяется в отдельных местах до

глубины 100—120 м. Она отличается наличием сажистых руд с халькозином

и ковеллином. Существенного обогащения медью в зоне вторичных сульфидов

не происходит.

По соотношению горизонтальной линзы сплошных богатых руд и отходя-

щих от нее книзу хвостов преимущественно прожилково-вкрапленных бедных

РУД^ сосредоточенных в жерле вулканической постройки, представляется, что

месторождение относится к комбинированному классу, в котором ее верхняя

ливза богатых руд принадлежит к вулканогенно-осадочным образованиям,

отложенным на дне кальдерного озера, а отходящие от нее хвосты фиксируют

каналы поступления рудообразующих веществ. Без существенного изменения

минерального состава последние уходят на глубину свыше 1500 м и до конца

не зафиксированы по падению.

145

Рис.

58. Морфология Главного рудного тела

(«Стержневой линзы») Северного участка Тай-

ского месторождения. Разрезы по эксплуата-

ционным камерам с юга на север — от ка-

меры 04 до камеры 13. По материалам Тай-

ского бурового участка и комбината.

1

—

сплошные медные и медно-цииковые богатые колчеданные

руды;

2

—

вкрапленные медные и

медно-цинковые руды; з

—

сплошные серноколчеданные руды

146

Месторождение им. 50 лет Октября

Месторождение расположено в южной части Учалинско-Тастыбутакской струк-

турно-формационной зоны восточного крыла Магнитогорского мегасинклино-

рия. Район месторождения, по данным М. Бородаевской и др. (1970 г.), сложен

основными эффузивами мугоджарской и милыашинской свит среднего палеозоя,

прорванными субвулканическими телами ли-

парито-дацитового состава и гранитоидами

Среднеорского массива. Существенно лаво-

вые образования мугоджарской свиты по-

всеместно амфиболизированы, а в пределах

месторождения нередко превращены в анто-

филлит-биотит-кордиеритовые роговиковопо-

добные метасоматиты. Складчатые структуры

в вулканической толще не поддаются рас-

шифровке, но, судя по коренным обнажениям

на р. Тастыбутак, залегание пород пологое,

почти горизонтальное. Субвулканические те-

ла липарито-дацитового состава имеют слож-

ную прихотливую форму, различные размеры

и располагаются в виде цепочки, простира-

ющейся на несколько километров.

Среднеорский массив гранитоидов имеет

сильно удлиненную в меридиональном на-

правлении форму и прослеживается на про-

тяжении свыше 10 км, при ширине до 3 км.

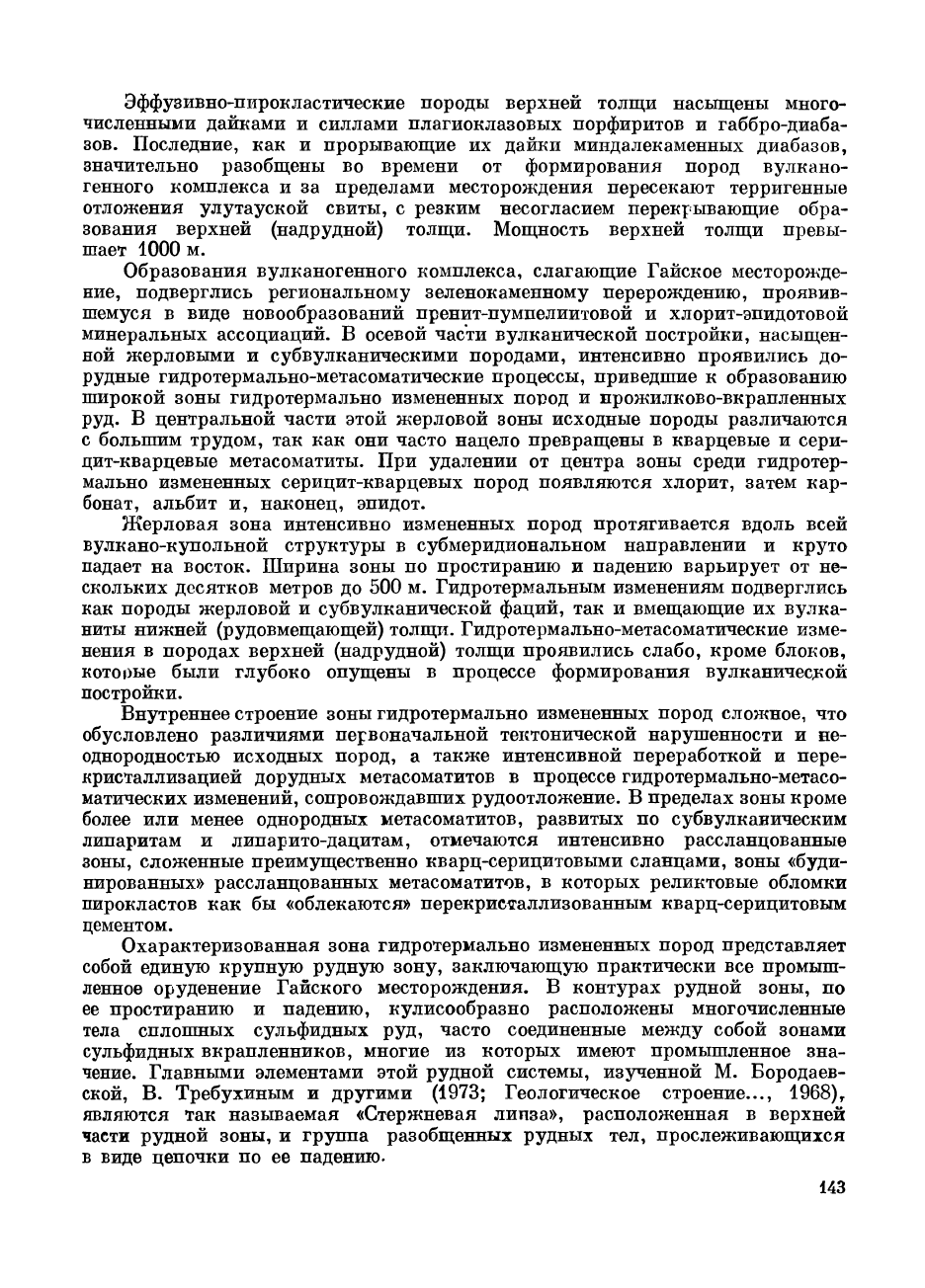

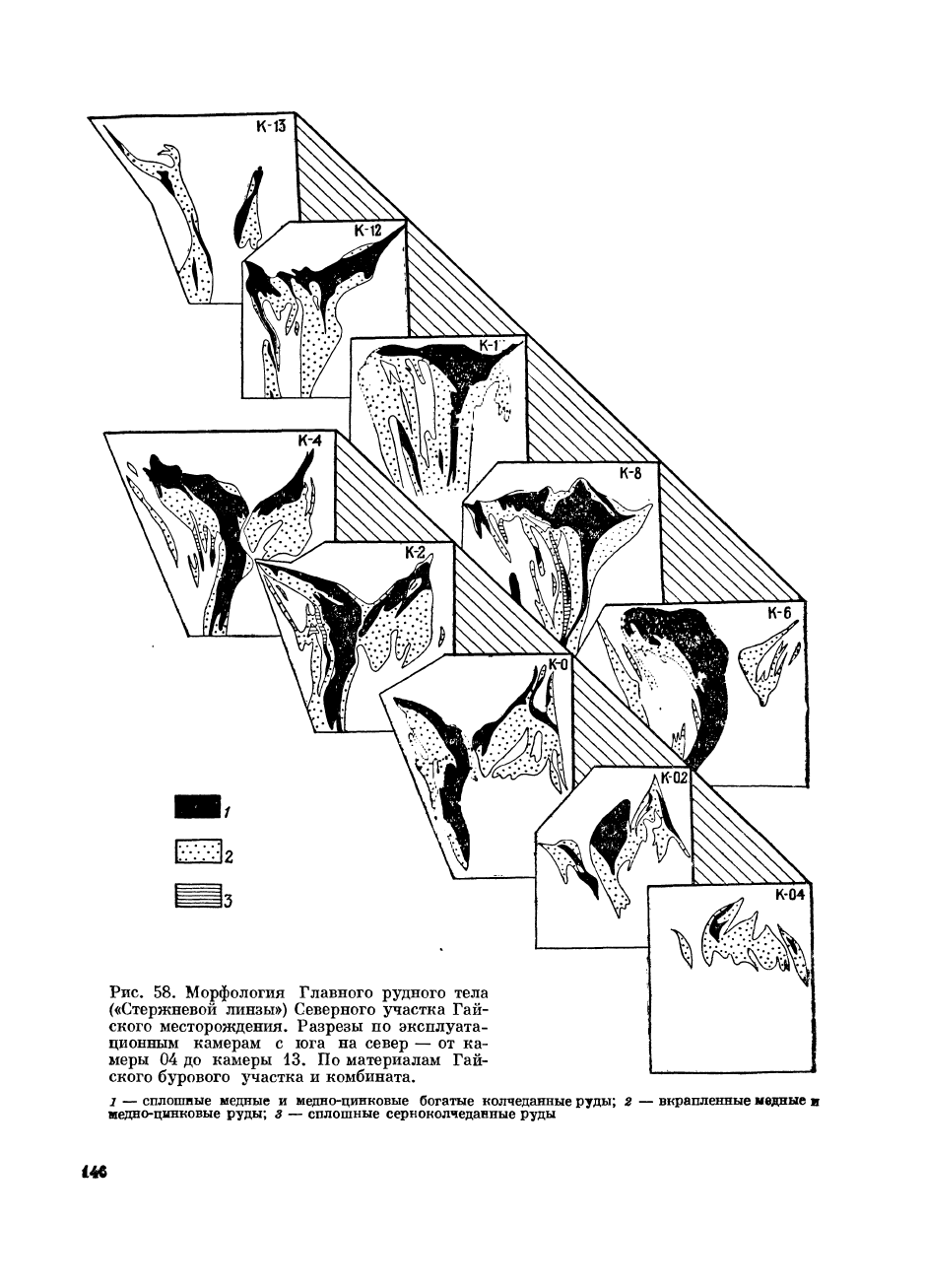

Рис.

59. Схематическая геологическая карта место-

рождения им. 50 лет Октября. По М. Вахрушеву.

1 — амфиболизированные базальтоиды мугоджарской свиты;

2 — андезито-базальтовые порфириты и их туфы милыашин-

ской свиты; з — липариты и липарито-дациты субвулкани-

ческие; 4 — дайки фельзитовых липаритов и липаритовых

порфиров; 5

—

дайки диабазовых порфиритов и микродиори-

тов;

6 — габбро, габбро-диориты; 7 — гранодиориты; 8 —

лейкократовые граниты; 9 — дайки гранит-порфир ов и гра-

нодиорит-порфиров; ю — кварцевые и серицит-кварцевые

метасоматиты; и — медноколчеданные руды; 12 — обра-

зования типа «железной шляпы»; 13 — разрывные наруше-

ния; 14 — проекции общих контуров рудных залежей

Контакты массива с вулканогенными породами крутопадающие либо слож-

ные,

извилистые интрузивные, либо прямолинейные тектонические. В эндокон-

такте массива часто отмечаются обычно удлиненные в меридиональном направле-

нии ксенолиты базальтоидов различных размеров. Массив сложен интрузив-

ными породами трех фаз: наиболее ранними габбро и габбро-диоритамк (весьма

ограниченно распространены), гранодиоритами и лейкократовыми гранитами.

Месторождение им. 50 лет Октября, по М. Вахрушеву (1973), располагается

в зоне восточного контакта Среднеорского массива, в месте его изгиба, предпо-

ложительно обусловленного сложным сочленением двух доинтрузивных зон

разломов меридионального и северо-восточного направлений. Все известные на

месторождении рудные тела залегают в пределах полосы вулканогенных пород

мугоджарской свиты, которая прослеживается в меридиональном направле-

нии. На севере эта полоса постепенно сужается и поворачивает на северо-восток,

согласно с изгибом контакта Среднеорского массива. С востока она ограничена

гранодиоритами, слагающими апофизу этого массива (рис. 59). В пределах

147

месторождения указанная полоса вмещает несколько субвулканических тел

интенсивно измененных липарито-дацитов.

Для месторождения характерны многочисленные дайки различной формы,

размеров и ориентировки. Наиболее древние из них завершали формирование

вулканогенного комплекса пород. Это дайки фельзитовых липаритов и кварце-

вых липаритовых порфиров, а также секущие их дайки диабазовых порфиритов

и микродиоритов. Со становлением Среднеорского массива гранитоидов связы-

ваются мелкие дайки аплитов. Наиболее поздние дайки гранит-порфиров

и кварцевых порфиров секут все указанные ранее типы даек и субвулканиче-

ские тела. Две из них, наиболее крупные дайки гранит-порфиров, фиксируют

диагональные разломы в северной части месторождения.

Структура месторождения блоковая, обусловленная сложным сочетанием

разновозрастных разрывных нарушений близмеридионального, северо-восточ-

ного и северо-западного направлений. Наиболее древние из них определяют

положение и морфологию субвулканических тел липарито-дацитов. Резкие

перегибы кровли этих тел, как и их тупые ограничения и расщепления,всегда

приурочены к крутопадающим нарушениям. Следующий этап разрывных нару-

шений фиксируется дайками различных направлений, завершающими форми-

рование вулканического комплекса.

Положение Среднеорского массива гранитоидов и форма его контактов

определялись системой доинтрузивных разломов. Более поздние разрывы

контролируют размещение и ориентировку послеинтрузивных даек. Наконец,

наиболее поздние разрывные нарушения смещают все вулканогенные, интрузив-

ные и дайковые образования. По одному из них, проходящему в юго-восточной

части месторождения, срезана восточная апофиза гранитоидов, а блок анде-

зито-базальтовых порфиритов и их туфов милыашинской свиты опущен на

350—400 м.

На месторождении установлено несколько залежей, отличающихся разме-

рами, морфологией и условиями залегания. Основные из них три — Северная,

Центральная и Южная.

Северная залежь, как и дайкообразное тело липарито-дацитов, к которому

она приурочена, имеет резко удлиненную в северо-восточном направлении лин-

зообразную форму и крутое (70—85°) падение на юго-восток; склонение залежи

юго-западное под углами 70—75° в северной части и 45—60° в южной. Мощность

залежи 10—80 м, в среднем 35 м (Милецкий, 1970). На флангах залежь расщеп-

ляется на несколько апофиз, сложенных как массивными, так и вкрапленными

рудами. Внутри залежи отмечаются включения измененных липарито-дацитов.

Центральная залежь приурочена к пологой кровле липарито-дацитов,

рассеченной крутопадающими разломами. Она представляет собой пологое

пластообразное тело, осложненное отходящими книзу крутопадающими апо-

физами. Мощность залежи 10—12 м.

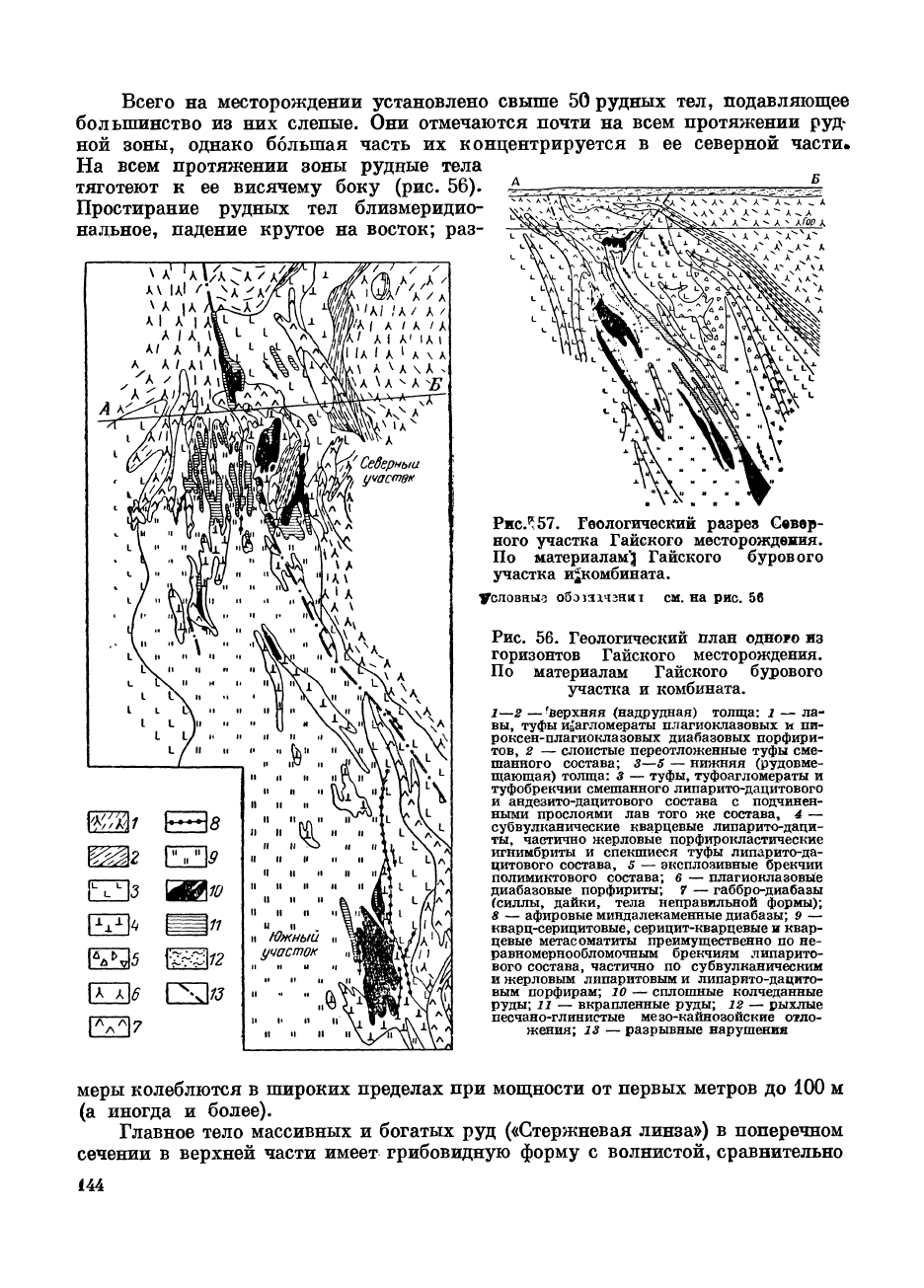

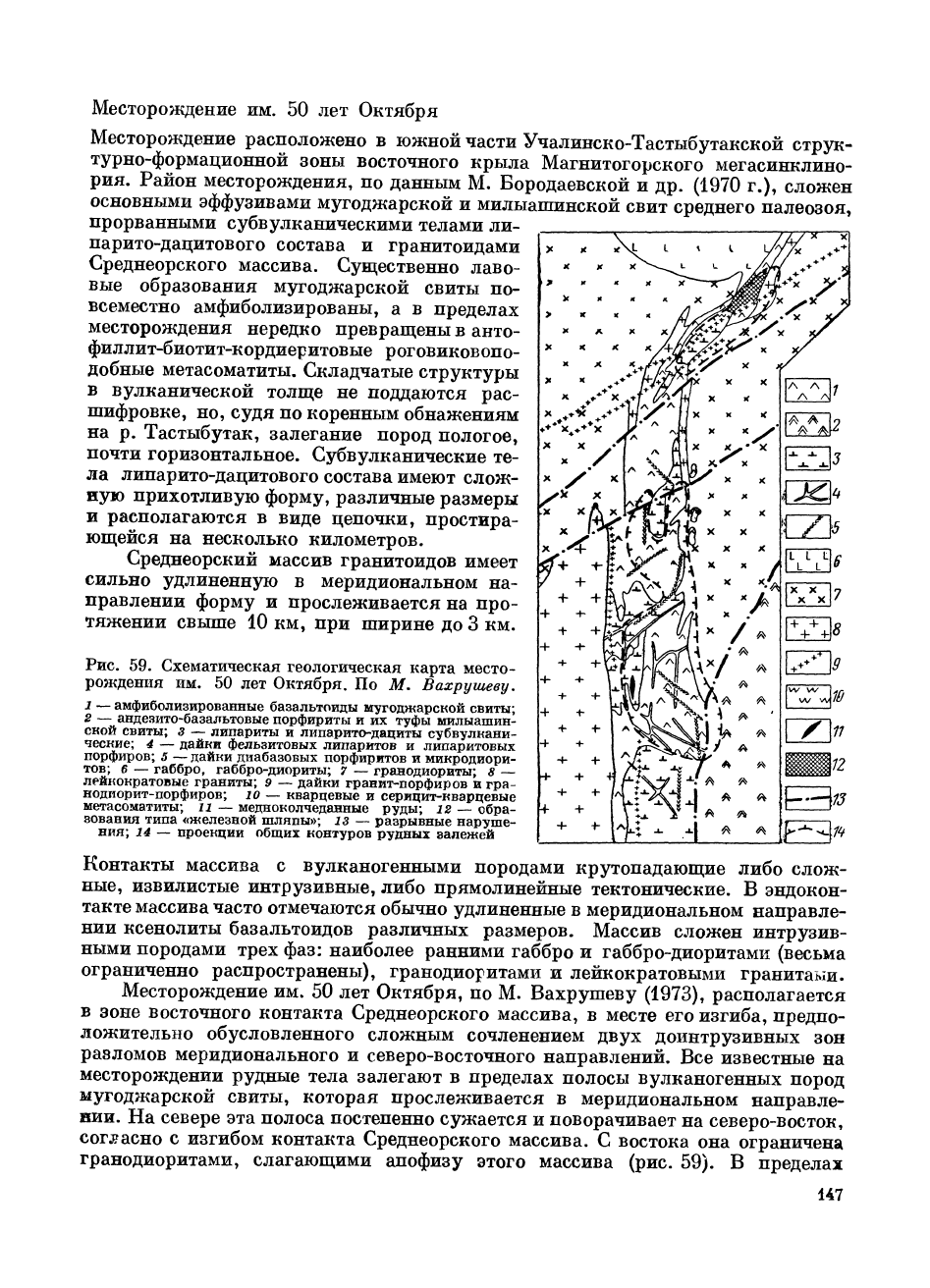

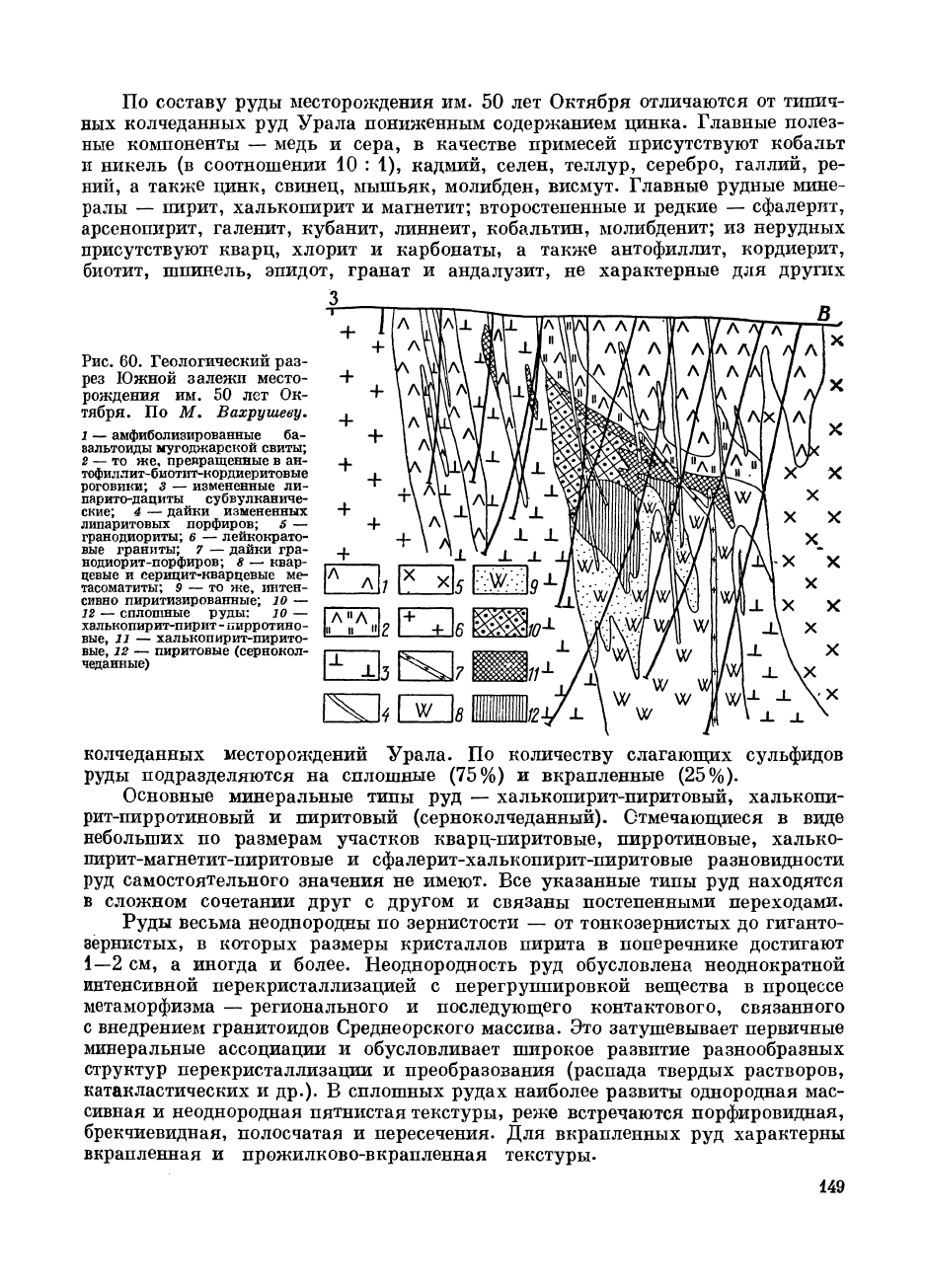

Южная залежь располагается в верхней части субвулканического тела

липарито-дацитов. Морфология ее сложная: кровля, как и в большинстве

других колчеданных месторождений Урала, пологая, согласная с контактом

измененных эффузивов, нижняя часть прихотливая, с многочисленными апофи-

зами и раздувами (рис. 60). Мощность залежи в среднем 50 м, местами до 120 м.

На ее западном фланге отмечается серия мелких линзо- и жилообразных тел,

имеющих крутое (75—80°) падение на восток. Эти тела залегают либо внутри

дайкообразных тел липарито-дацитов, либо на контакте последних с лентовид-

ными пластинами разделяющих их базальтоидов, преобразованных в анто-

филлит-кордиеритовые и биотит-кордиеритовые роговики.

148

колчеданных месторождений Урала. По количеству слагающих сульфидов

руды подразделяются на сплошные (75%) и вкрапленные (25%).

Основные минеральные типы руд — халькопирит-пиритовый, халькопи-

рит-пирротиновый и пиритовый (серноколчеданный). Отмечающиеся в виде

небольших по размерам участков кварц-пиритовые, пирротиновые, халько-

пирит-магнетит-пиритовые и сфалерит-халькопирит-пиритовые разновидности

руд самостоятельного значения не имеют. Все указанные типы руд находятся

в сложном сочетании друг с другом и связаны постепенными переходами.

Руды весьма неоднородны по зернистости — от тонкозернистых до гиганто-

зернистых, в которых размеры кристаллов пирита в поперечнике достигают

1—2 см, а иногда и более. Неоднородность руд обусловлена неоднократной

интенсивной перекристаллизацией с перегруппировкой вещества в процессе

метаморфизма — регионального и последующего контактового, связанного

с внедрением гранитоидов Среднеорского массива. Это затушевывает первичные

минеральные ассоциации и обусловливает широкое развитие разнообразных

структур перекристаллизации и преобразования (распада твердых растворов,

катакластических и др.). В сплошных рудах наиболее развиты однородная мас-

сивная и неоднородная пятнистая текстуры, реже встречаются порфировидная,

брекчиевидная, полосчатая и пересечения. Для вкрапленных руд характерны

вкрапленная и прожилково-вкрапленная текстуры.

149

По составу руды месторождения им. 50 лет Октября отличаются от типич-

ных колчеданных руд Урала пониженным содержанием цинка. Главные полез-

ные компоненты — медь и сера, в качестве примесей присутствуют кобальт

и никель (в соотношении 10 : 1), кадмий, селен, теллур, серебро, галлий, ре-

ний, а также цинк, свинец, мышьяк, молибден, висмут. Главные рудные мине-

ралы — пирит, халькопирит и магнетит; второстепенные и редкие — сфалерит,

арсенопкрит, галенит, кубанит, линнеит, кобальтин, молибденит; из нерудных

присутствуют кварц, хлорит и карбонаты, а также антофиллит, кордиерит,

биотит, шпинель, эпидот, гранат и андалузит, не характерные для других

Рис.

60. Геологический раз-

рез Южной залежи место-

рождения им. 50 лет Ок-

тября. По М. Вахрушеву.

1 — амфиболизированные ба-

8альтоиды мугоджарской свиты;

2 — то же, превращенные в ан-

тофиллит-биотит-кордиеритовые

роговики; 3 — измененные ли-

парито-дациты субвулканиче-

ские; 4 — дайки измененных

липаритовых порфиров; б —

гранодиориты; б — лейкократо-

вые граниты; 7 — дайки гра-

нодиорит-порфиров; 8 — квар-

цевые и серицит-кварцевые ме-

тасоматиты; 9 — то же, интен-

сивно пиритизированные; Ю —

12 — сплошные руды: ю —

халькопирит-пирит - пирротино-

вые, 11 — халькопирит-пирито-

вые, 12 — пиритовые (сернокол-

чеданные)

Четкой вертикальной минеральной зональности на месторождении не

наблюдается. Тем не менее существенно медные халькопирит-пиритовые и халь-

кожирит-пирротиновые руды располагаются преимущественно в верхней части

рудной залежи, серноколчеданные (пиритовые) сплошные и вкрапленные —

в нижней (см. рис. 60).

Вулканогенные породы, вмещающие оруденение, также подверглись

неоднократному преобразованию в процессе регионального метаморфизма,

рудоотложения и наложенного контактового метаморфизма. Для эффузивов

основного состава весьма характерна амфиболизация, развитая в пределах

всей рудовмещающей зоны. В меньшей мере проявилось скарнирование этих

пород в виде отдельных прожилков, мелких линз и единичных вкраплений эпи-

дота, андрадита, иногда пренита и магнетита. Специфической особенностью

месторождения, по данным М. Вахрушева (1973), является наличие своеобраз-

ных роговиковоподобных метасоматических пород двух

типов:

1) антофиллит-кор-

диеритовых и биотит-кордиеритовых, развивающихся по породам основного

состава; 2) антофиллит-кварц-альбитовых, биотит-кварц-альбитовых и суще-

ственно кварцевых с серицитом, антофиллитом, андалузитом и шпинелью,

развивающихся по субвулканическим липарито-дацитам.

СТРАТИФОРМНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Исключительно важны в промышленном отношении стратиформные медные

месторождения, широко известные в литературе как месторождения медистых

песчаников и сланцев. Их характерные черты: 1) крупные размеры, ставящие

некоторые из них в разряд уникальных; 2) простая пластовая форма рудных

тел,

их значительная протяженность и обычно пологое залегание; 3) сравни-

тельно высокие содержания и равномерное распределение полезных компонен-

тов;

4) часто неглубокое залегание, позволяющее применять открытые системы

разработки.

Генезис стратиформных месторождений служит предметом оживленной,

не прекращающейся уже много десятилетий дискуссии между сторонниками

сингенетичного (осадочного) и эпигенетичного (гидротермального) их про-

исхождения. Каждая из групп геологов приводит большое количество доказа-

тельств правоты своей точки зрения и, пожалуй, еще больше указаний на оши-

бочность выводов своих «противников».

Н. Страхов, В. Попов, В. Домараев, Л. Наркелюн, И. Дружинин, Ю. Бог-

данов и другие в качестве доказательств сингенетичной природы этих место-

рождений считают их следующие особенности: 1) четкий стратиграфический

контроль положения рудных тел; 2) приуроченность их к определенным фа-

циальным комплексам (прибрежно-морским, дельтовым отложениям); 3) широ-

кое площадное распространение, руд; 4) равномерное распределение полезных

компонентов в рудных телах; 5) отсутствие связи оруденения с магматическими

породами и рудоконтролирующими разломами; 6) повышенные содержания

органического вещества в рудоносных горизонтах.

К. Сатпаев, С. Сейфуллин, Ш. Есенов, Ф. Вольфсон и другие считают эти

месторождения гидротермальными на основании иных факторов: 1) приурочен-

ности к глубинным разломам (обеспечивающим связь с магматическими оча-

гами),

хотя минерализация таких разломов в пределах месторождений не уста-

новлена; 2) наличия признаков структурного контроля оруденения; 3) при-

сутствия типичных гидротермальных минералов и отмечающейся иногда

150