Смирнов В.И. Рудные месторождения СССР. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

Среди интрузивов выделяются среднекарбоновые гранодиориты, а также верх-

непалеозойские малые интрузивы и дайки, формировавшиеся в последова-

тельности: 1) андезитовые гранодиорит-порфиры, 2) сиенитовые гранодиорит-

порфиры, 3) гранодиорит-порфиры, 4) гранит-порфиры, 5) диабазовые пор-

фириты.

Рудоносные скарны локализуются на контактах даек с карбонатными

породами или в известняках по трещинам северо-восточного и субширотного

простираний. Среди них В. Королев, И. Кошлаков и др. выделяют следующие

структурно-морфологические разности: 1) линзообразные залежи на контактах

даек и карбонатных пород, 2) линзы вдоль субширотных нарушений, 3) меж-

пластовые залежи в карбонатных породах, 4) трубы на пересечении трещин

различной ориентировки. Главная масса руды сосредоточена в телах у кон-

тактов даек гранодиорит-порфиров с известняками, часто не достигающих

земной поверхности. В верхних частях месторождения превалируют низкотем-

пературные скарны родонитового и пироксенового состава, а на глубине рас-

пространены более высокотемпературные пироксен-гранатовые и гранатовые

скарны. В усредненной метасоматической колонке скарнов Алтын-Топкана

намечаются следующие зоны: 1) гранат-пироксеновая, 2) пироксеновая, 3) ро-

донит-пиритовая, 4) волластонитовая (бустамитовая), 5) волластонитсодержа-

щих известняков.

Полиметаллическое оруденение наложено на все разновидности скарнов,

однако наиболее благоприятными для рудообразования были гранат-пирок-

сеновые и пироксеновые скарны с повышенным содержанием закисных соеди-

нений марганца и железа. Отложению рудных минералов предшествовало

дробление и разложение скарнообразующих минералов с образованием рого-

вой обманки, хлорита, эпидота, гидротермальных карбонатов и кварца. В пере-

чень главных рудообразующих минералов входят галенит и сфалерит, в мень-

шей мере пирит, халькопирит, магнетит, еще реже встречаются блеклые руды,

аргентит, пираргирит, полибазит, стефанит.

Месторождение Алтын-Топкан прослежено до глубины свыше 1000 м.

Вертикальная зональность в его рудных телах проявляется в вытеснении га-

ленита, сосредоточенного на верхних горизонтах месторождения, вначале сфа-

леритом, а еще глубже халькопиритом, магнетитом и пиритом. В соответствии

с этим отношение свинца к цинку изменяется в интервале глубин 300—600 м

от 1,3 до 0,9 в трубчатых и от 1,4 до 0,3 в контактовых телах. На глубине 800 м

и более галенит-сфалеритовые руды в мангангеденбергит-манганпироксенитовых

скарнах сменяются магнетит-пиритовыми рудами в скарнах с пониженным

содержанием закисей марганца и железа.

Месторождения Дальнегорского рудного поля

Поле скарновых месторождений расположено в среднем течении реки Рудной,

стекающей с восточного склона хребта Сихотэ-Алинь в Японское море.

Эти месторождения известны с 1897 г.; эксплуатация их началась в 1910 г.

В геологическом строении рудного поля участвуют два структурных этажа.

Нижний этаж, или складчатый фундамент, состоит из геосинклинальных

образований каменноугольного, пермского, триасового, юрского и нижне-

мелового времени. Они сложены кремнистыми брекчиями, кремнистыми слан-

цами, алевролитами, песчаниками и известняками общей мощностью около

8 км. Породы эти смяты в складки, осложненные разрывами, определяющими

блоковую структуру фундамента. Верхний этаж, или вулканический чехол,

171

образован вулканогенными и вулканогенно-осадочными толщами верхнего

мела и палеогена общей мощностью свыше 1 км, выполняющими грабенообраз-

ные понижения. Они состоят из раскристаллизованных лав, игнимбритов,

лавобрекчий и туфов наземного происхождения, преимущественно среднего

состава в основании разреза и кислого в его верхних частях. Вулканические

породы сопровождаются гипабиссальными и субвулканическими диоритами,

гранит-порфирами и сиенит-порфирами позднемелового, а также малыми

телами диоритов, гранитов и дайками диоритовых и диабазовых порфиритов

палеогенового возраста.

Главным в Дальнегорском поле было месторождение Верхнее, к настоя-

щему времени существенно выработанное; кроме того, известны месторожде-

ния Первое Советское, Второе Советское, Восточный, Средний и Западный

Партизан, Светлый отвод, Тигровое и др.; в последнее время в пределах поля

выявлены новые, в том числе не выходящие на поверхность земли, месторожде-

ния (Николаевское, Садовое). Все они достаточно сходны по времени возникно-

вения, геологическому положению, морфологии рудных тел, минеральному

составу руд и истории рудообразования.

Месторождение Верхнее

В геологическом строении месторождения основную роль играет толща верхне-

триасовых (карнийских) известняков, на которую по так называемому Глав-

ному разлому надвинуты кварцевые порфиры верхнемелового возраста (рис. 68).

Массивные карнийские известняки на глубине содержат пропластки песча-

ников, глинистых и кремнистых сланцев мощностью свыше 500 м и подстила-

ются песчано-сланцевой толщей. Кварцевые порфиры слагают останец лавового

покрова, содержащего глыбы кремнистых сланцев, известняков и остатки

деревьев, что свидетельствует о его принадлежности к континентальным образо-

ваниям (Радкевич и др., 1960). Главный разлом, по которому кварцевые пор-

фиры надвинуты на известняки, вытянут в направлении СВ 45—70°, имеет

падение к юго-востоку под углами 30—40° с амплитудой смещения по верти-

кали в несколько сотен метров. Полость разлома выполнена тектонической

глиной, мощность которой местами составляет 0,5 м. Кроме Главного рудо-

контролирующего разлома известны второстепенные, параллельные ему и под-

ходящие к нему под тем или иным углом (Сопутствующий, Амурский и др.).

Основное рудное тело месторождения Верхнего располагается среди извест-

няков непосредственно под надвинутыми на них кварцевыми порфирами.

Таким образом, для геологической структуры месторождения характерно

следующее: контакт между изверженными и карбонатными породами, к кото-

рому приурочены рудоносные скарны, оказывается не магматическим, а текто-

ническим, хотя по нему скорее всего происходили перемещения не только

в дорудное время, но также в процессе рудообразования и даже после него.

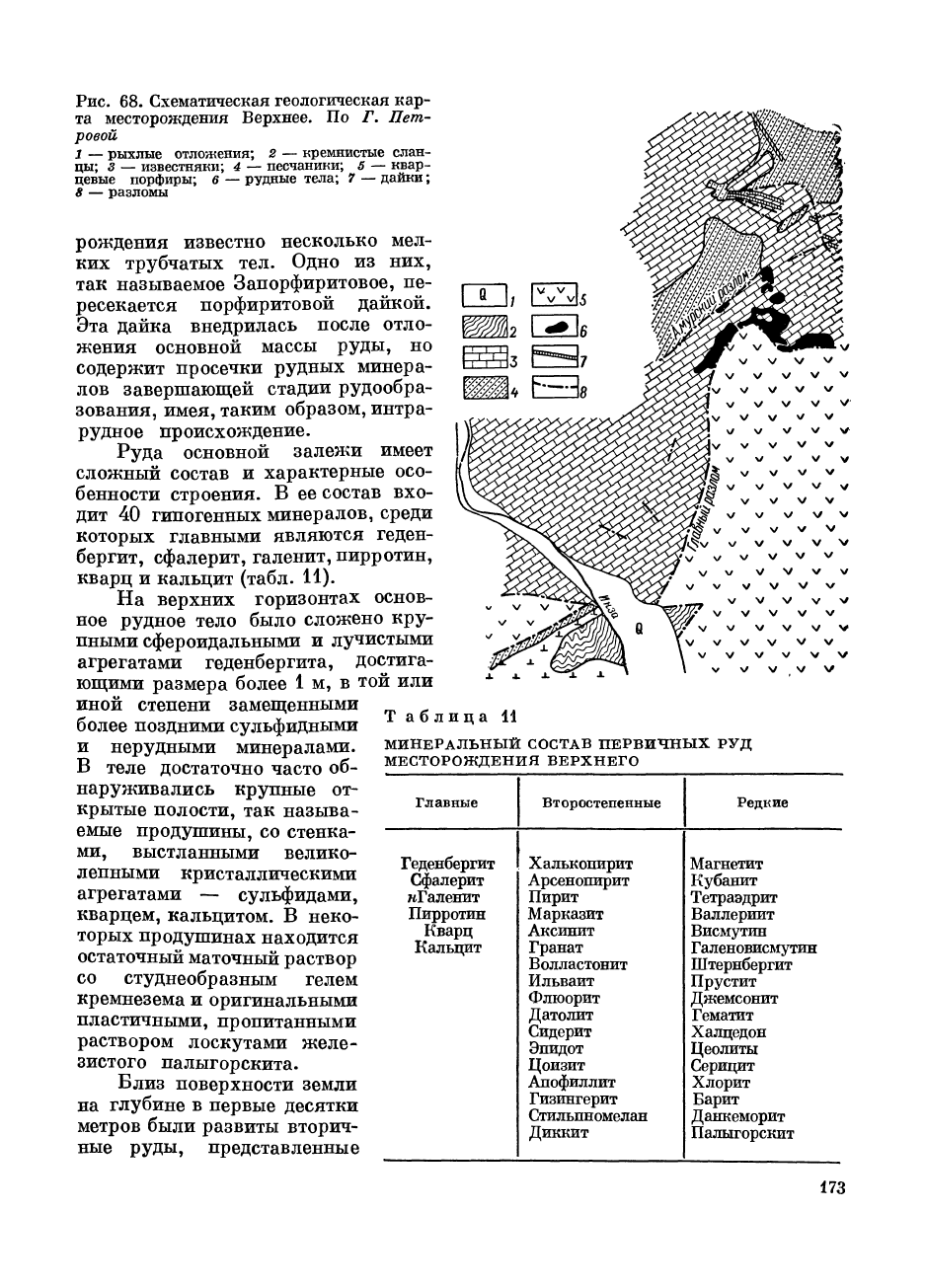

Основное рудное тело имеет форму ветвящейся трубообразной залежи,

несколько сплюснутой и вытянутой вдоль Главного разлома (рис. 69). Близ

поверхности земли рудное тело было расщеплено на три ветви, с глубиной они

сливались вначале в два ствола, а затем объединялись в единую мощную за-

лежь, от которой в сторону лежачего бока отходили апофизы (Рудная Нога

и др.). Длина рудного тела на поверхности земли 400 м, с глубиной она сокра-

щалась, но мощность его при этом возрастала от 8 до 60 м, так что площадь

горизонтального сечения рудного тела существенно не изменялась. По верти-

кали основная залежь прослежена на 600 м. На северо-восточном фланге место-

172

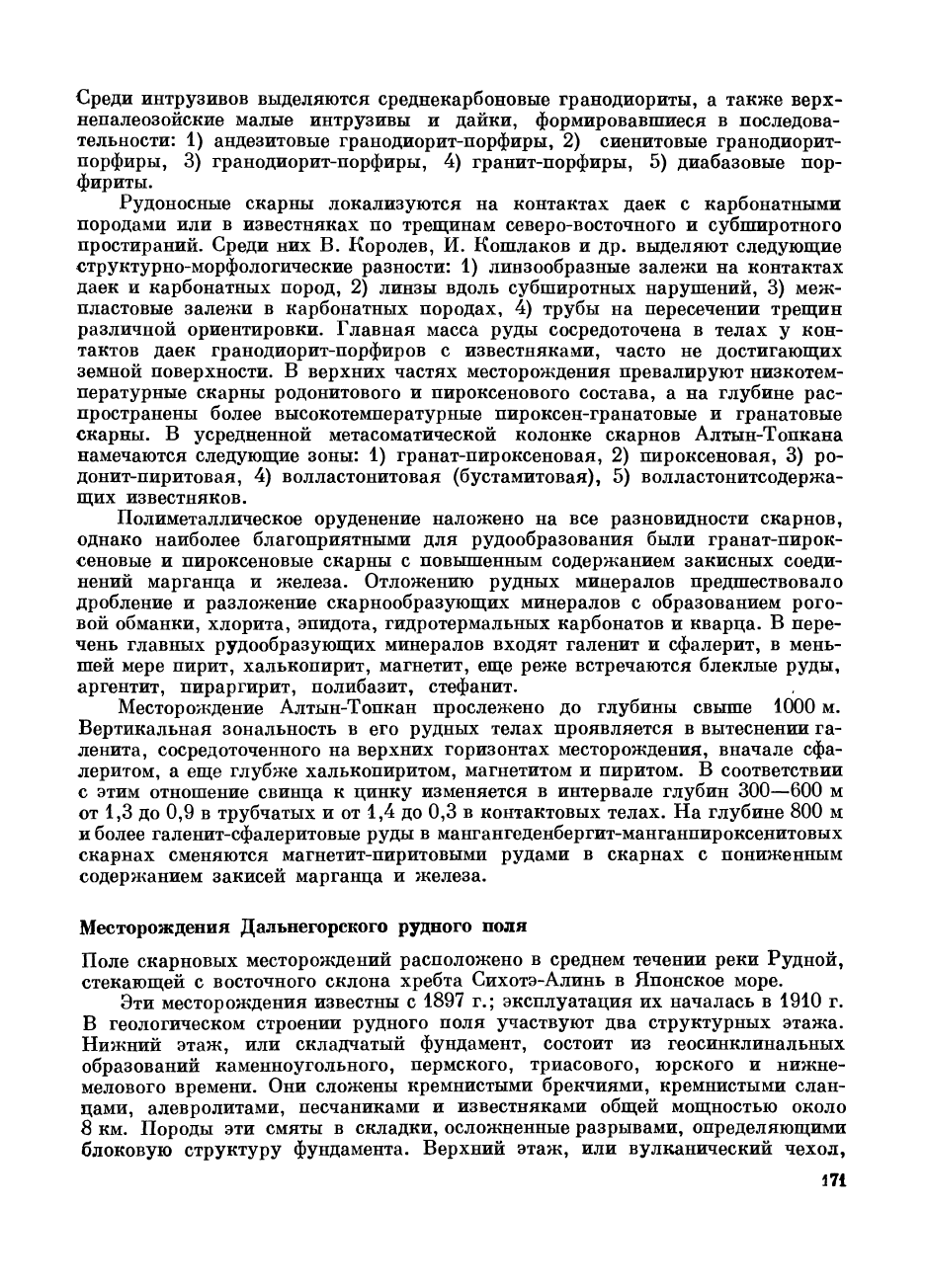

Рис.

68. Схематическая геологическая кар-

та месторождения Верхнее. По Г. Пет-

ровой

1 — рыхлые отложения;

2 —

кремнистые слан-

цы;

з —

известняки;

4

— песчаники;

5 —

квар-

цевые порфиры;

6

— рудные тела;

7

— дайки;

8 — разломы

рождения известно несколько мел-

ких трубчатых тел. Одно из них,

так называемое Запорфиритовое, пе-

ресекается порфиритовой дайкой.

Эта дайка внедрилась после отло-

жения основной массы руды, но

содержит просечки рудных минера-

лов завершающей стадии рудообра-

зования, имея, таким образом, интра-

рудное происхождение.

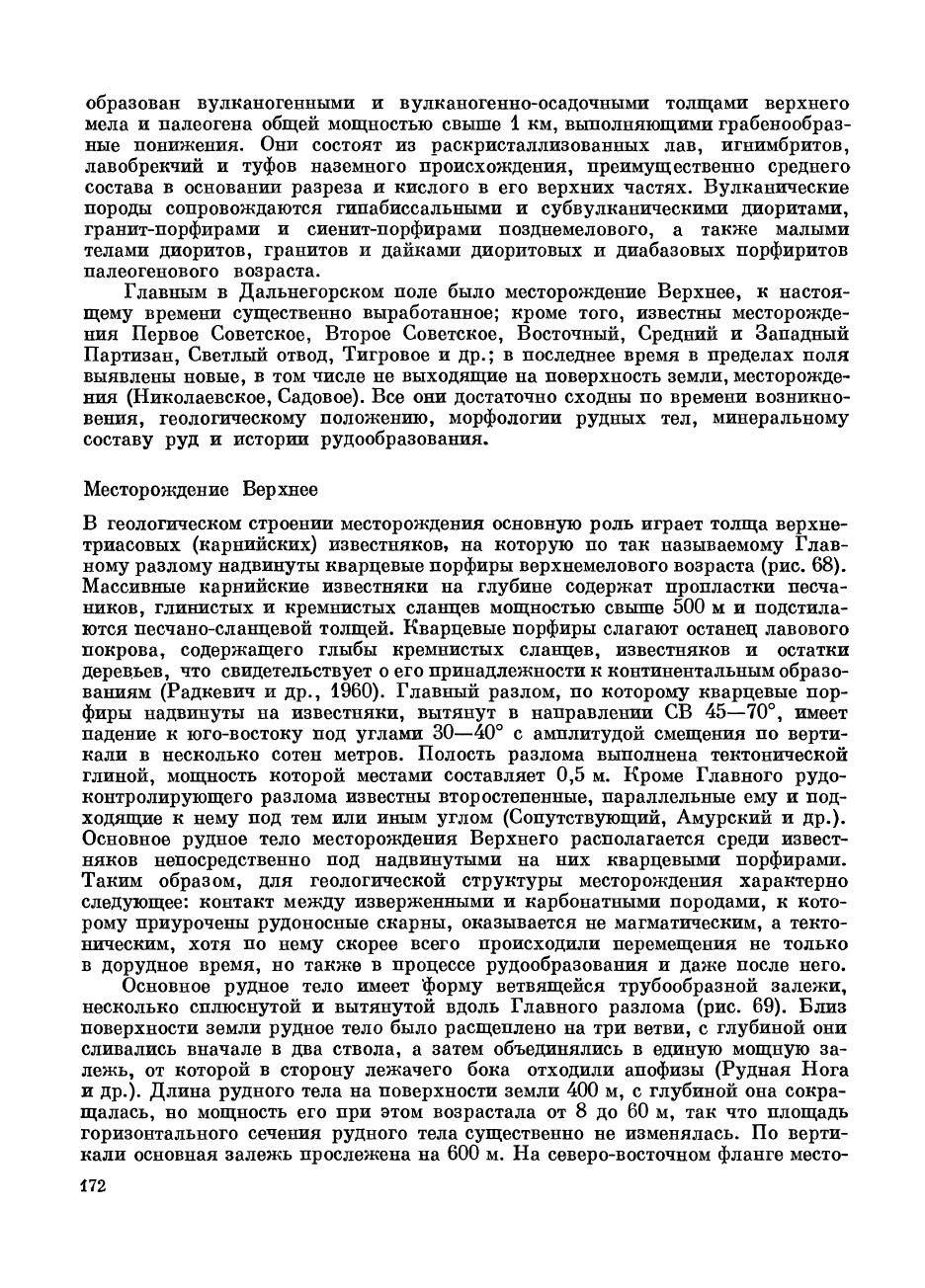

Руда основной залежи имеет

сложный состав и характерные осо-

бенности строения. В ее состав вхо-

дит 40 гипогенных минералов, среди

которых главными являются геден-

бергит, сфалерит, галенит, пирротин,

кварц и кальцит (табл. 11).

На верхних горизонтах основ-

ное рудное тело было сложено кру-

пными сфероидальными и лучистыми

агрегатами геденбергита, достига-

ющими размера более 1 м, в той или

иной степени замещенными

более поздними сульфидными

а л и ц а

и нерудными минералами, МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕРВИЧНЫХ РУД

В теле достаточно часто об- МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВЕРХНЕГО

наруживались крупные от-

крытые полости, так называ-

емые продушины, со стенка-

ми,

выстланными велико-

лепными кристаллическими

агрегатами — сульфидами,

кварцем, кальцитом. В неко-

торых продушинах находится

остаточный маточный раствор

со студнеобразным гелем

кремнезема и оригинальными

пластичными, пропитанными

раствором лоскутами желе-

зистого палыгорскита.

Близ поверхности земли

на глубине в первые десятки

метров были развиты вторич-

ные руды, представленные

Главные

Геденбергит

Сфалерит

нГаленит

Пирротин

Кварц

Кальцит

Вт

оростепенные

Халькопирит

Арсенопирит

Пирит

Марказит

Аксинит

Гранат

Волластонит

Ильваит

Флюорит

Датолит

Сидерит

Эпидот

Цоизит

Апофиллит

Гизингерит

Стильпномелан

Диккит

Редкие

Магнетит

Кубанит

Тетраэдрит

Валлериит

Висмутин

Галеновисмутин

Штернбергит

Прустит

Джемсонит

Гематит

Халцедон

Цеолиты

Серицит

Хлорит

Барит

Данкеморит

Палыгорскит

обычным набором окисных производных сульфидов железа, цинка, свинца

и меди. Окисные цинковые (галмейные) руды, накопившиеся в известняках

лежачего бока основного рудного тела, разрабатывались.

В истории формирования гипогенных руд месторождения Верхнего и дру-

гих месторождений Дальнегорского рудного поля намечают четыре стадии

(Радкевич и др., 1960).

В первую раннюю предрудную скарновую стадию при температуре свыше

600° С выделились волластонит и гранат андрадитового состава с содержанием

8% гроссуляровой молекулы.

Во вторую основную скарново-сульфидную стадию накапливались геден-

бергит, гранат, аксинит в сопровождении ильваита, датолита, а также ранних

пирротина, арсенопирита, сфалерита, галенита, галеновисмутина, кварца и

кальцита. Геденбергит принадлежит к марганцевым разностям и имеет формулу

Ca(Fe, Mn, Mg)Si0

6

; ильваит также относится к марганцевым разновидностям.

Температурные границы второй стадии оцениваются в 600—400° С.

В третью сульфидную стадию выделилась основная масса сфалерита и га-

ленита, кварца и кальцита, а также сопровождающих их арсенопирита и пир-

ротина. Температура третьей стадии определяется в 350—120° С.

В четвертую стадию при температуре от 100 до 20° С формировались ми-

неральные друзы продушин — кварц, халцедон, кальцит, марказит, флюорит,

гизингерит, цеолиты, палыгорскит.

Для основного рудного тела месторождения Верхнего отчетлива фациаль-

ная зональность вертикального направления, вследствие чего крупноагрегат-

ный геденбергит с глубиной постепенно заменяется тонкозернистым, к кото-

рому во все более заметном количестве примешивается аксинит. В том же на-

правлении увеличивается отношение сфалерита к галениту, приводящее к тому,

что центр тяжести запасов цинка оказался смещенным вниз относительно

центра запасов свинца на 250 м- С глубиной снижается и общая концентра-

ция металлов.

Николаевское месторождение

Площадь месторождения сложена известняками, брекчиями, песчаниками

и кремнисто-глинистыми сланцами верхнего триаса, туфами и туфобрекчиями

верхнего мела, а также андезитами и их туфами палеоцена. Все породы собраны

в складки, разбиты сбросами и пронизаны штоками и дайками габбро-диори-

тов,

диоритов, гранитов, кварцевых липаритов и диабазовых порфиритов верх-

немелового — палеоцен-олигоценового возраста.

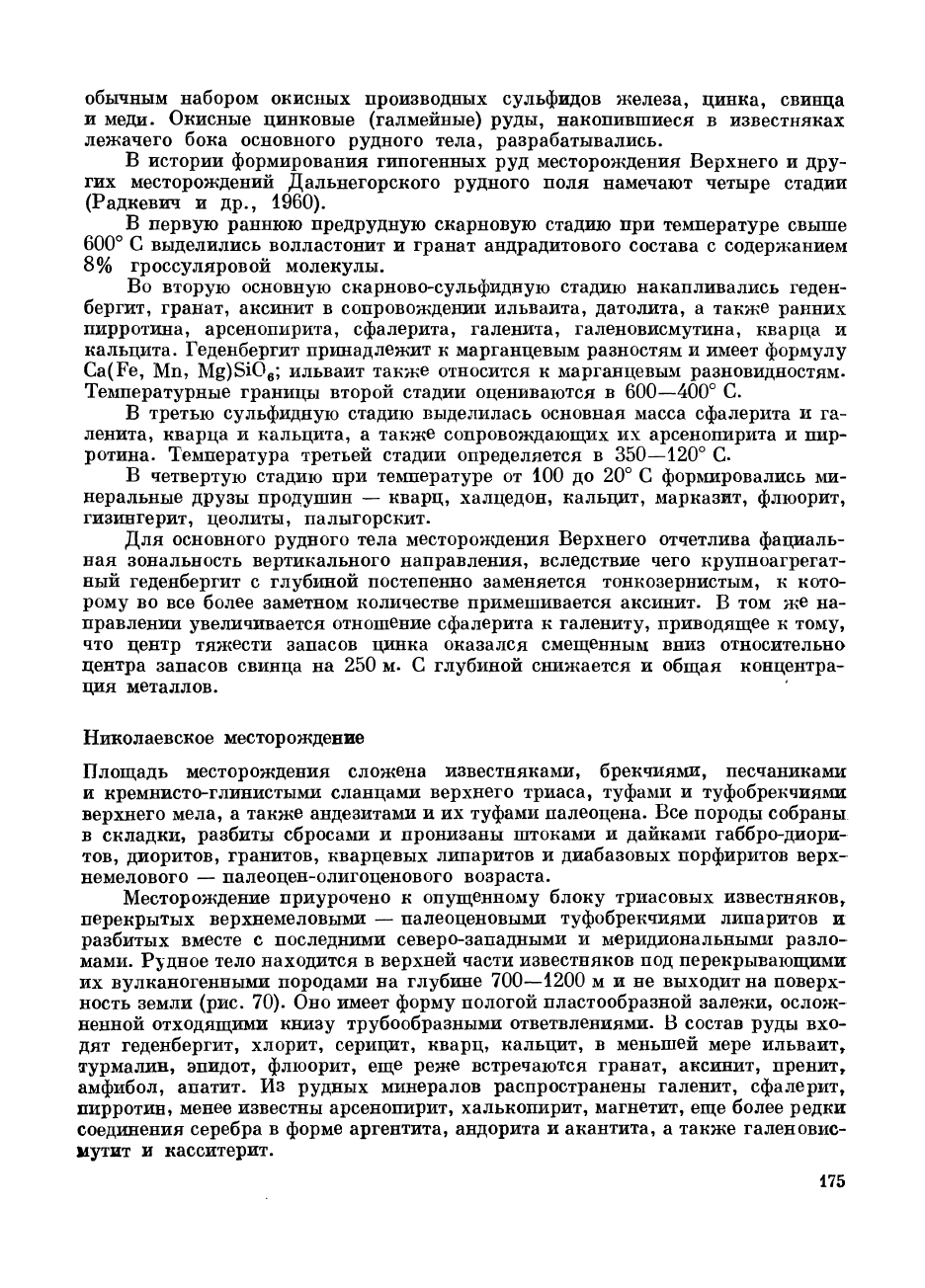

Месторождение приурочено к опущенному блоку триасовых известняков,

перекрытых верхнемеловыми — палеоценовыми туфобрекчиями липаритов ж

разбитых вместе с последними северо-западными и меридиональными разло-

мами. Рудное тело находится в верхней части известняков под перекрывающими

их вулканогенными породами на глубине 700—1200 м и не выходит на поверх-

ность земли (рис. 70). Оно имеет форму пологой пластообразной залежи, ослож-

ненной отходящими книзу трубообразными ответвлениями. В состав руды вхо-

дят геденбергит, хлорит, серицит, кварц, кальцит, в меньшей мере ильваит,

турмалин, эпидот, флюорит, еще реже встречаются гранат, аксинит, пренит,

амфибол, апатит. Из рудных минералов распространены галенит, сфалерит,

пирротин, менее известны арсенопирит, халькопирит, магнетит, еще более редки

соединения серебра в форме аргентита, андорита и акантита, а также галеновис-

мутит и касситерит.

175

В перекрывающих рудное

г

тело вулканитах оруденение проявлено

в виде кварцево-сульфидных жил в гидротермально измененных породах,

окаймленных отчетливыми эндогенными ореолами рассеяния. Изменение про-

явлено в виде окварцевания и серицитизации кислых вулканических пород,

Рис.

70. Геологический разрез Николаевского месторождения. По А. Седых и А. Натарову

ш

2

—

туфы и туфобрекчии липаритов; 2

—

известняки; 3

—

полимиктовые брекчии; 4

—

кремнистые и крем-

нисто-глинистые сланцы; б — брекчии, прослои алевролитов; 6

—

диориты, габбро-диориты; 7

—

дайки

диабазовых порфиритов; 8

—

скарново-полиметаллические рудные тела; 9

—

кварц-сульфидные жильные

тела в эффузивах; 10

—

тектонические нарушения

а также пропилитизации пород основного и среднего состава. Среди доходящих

до современного эрозионного среза линейно вытянутых ореолов рассеяния наи-

более отчетливы концентрации свинца, цинка, мышьяка и меди.

Садовое месторождение

Участок месторождения сложен брекчиями, песчаниками, алевролитами и из-

вестняками верхнего триаса, смятыми в складки и несогласно перекрытыми

верхнемеловыми — плиоценовыми туфами и туфолавами липаритовых порфи-

ров,

а также конгломератами и песчаниками того же возраста. Это двухъярусное

сооружение разбито сбросами, часть из которых выполнена дайками гранодио-

рит-порфиров и диабазовых порфиритов.

176

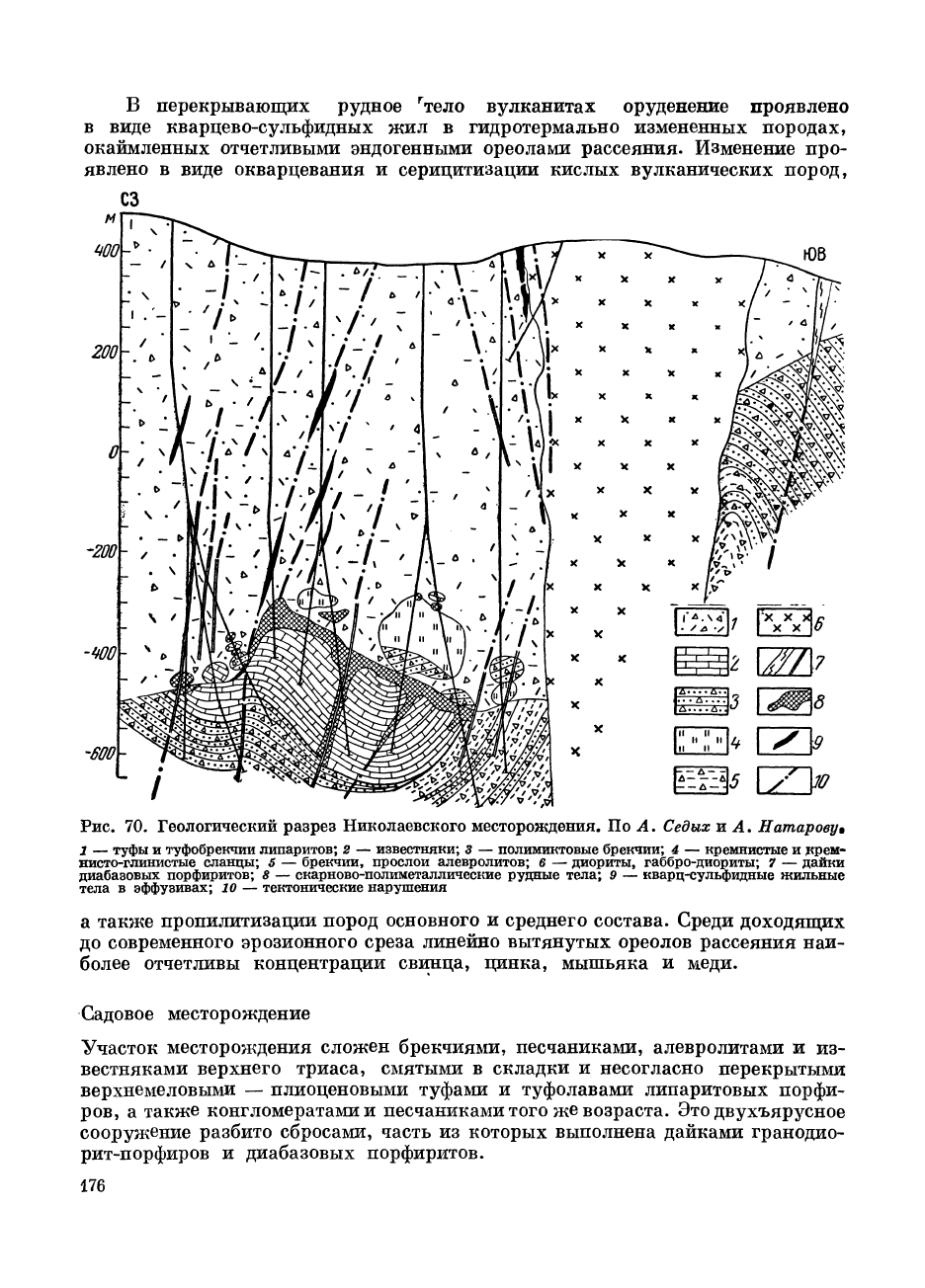

Основное значение на месторождении имеет залежь Мартовская, предста-

вляющая собой серию скарново-сульфидных линз, осложненных ответвлени-

ями. Эта залежь приурочена к сводовой части блока известняков, погруженного

в толщу триасовых песчаников и алевролитов, перекрытых более молодыми

осадочными и вулканическими породами. Она не достигает земной поверхности

на 160—200 м (рис. 71). В состав

руд входят геденбергит, гранат, ак-

синит, волластонит, ильваит, ро-

донит, калиевый полевой шпат,

альбит, цоизит, актинолит, хлорит,

мусковит, серицит, пренит, цео-

литы, кварц, кальцит, флюорит,

а и» рудных минералов — гале-

нит, сфалерит, халькопирит, пи-

рит, арсенопирит, иногда шеелит

и касситерит.

Как в триасовых песчаниках

и сланцах нижнего структурного

яруса, так и в вулканических по-

родах верхнего яруса известны жи-

лы кварц-галенит-сфалеритового

состава, возникшие позднее скар-

новых тел. Их формирование со-

провождалось широкой пропили-

тизацией и локальным появле-

нием хлорит-серицитовых изменен-

ных пород, с сопутствующими

линейными ореолами эндогенного

рассеяния, наиболее отчетливыми

для цинка, свинца и серебра.

Рис. 71. Геологический разрез Садового

месторождения. По Ф. Ростовскому.

1 — туфы липаритовых порфиритов; 2 —

лашгалиевые и агломератовые туфы липа-

ритовых порфиров; з — кремнистые порфиры;

4 — известняки; б — алевролиты; песчаники;

б — известняковые брекчии; 7 — песчаники;

8 — дайки гранодиорит-порфиров; 9 — дайки

диабазовых порфиритов; ю — скарново-суль-

фидные рудные тела; 11 — тектонические на-

рушения

МЕТАСОМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ В КАРБОНАТНЫХ ПОРОДАХ

Массивные и дисперсные сульфидные руды этой группы формируют гидротер-

мальные метасоматические сложноочерченные залежи, морфология и особен-

ности строения которых определяются комбинацией складчатых и разрывных

тектонических элементов, а также наличием горизонтов, податливых к заме-

щению- Они распространены среди известняков и доломитов периферийных

зон геоантиклиналей, реже среди пород платформенного покрова. Извилистые

контакты сульфидных тел этих месторождений окаймлены сложными по очерта-

ниям ореолами гидротермально измененных пород, среди которых главен-

ствуют окварцованные и доломитизированные разновидности.

177

К метасоматическим полиметаллическим месторождениям в карбонатных

породах принадлежат месторождения Америки (Тинтик, Юрика, Ледвилл, Бин-

гем и др.). В нашей стране они известны в Средней Азии и Восточном Забай-

калье. Их примером в последнем районе могут служить Благодатское и Екате-

рино-Благодатское месторождения.

Благодатское и Екатерино-Благодатское месторождения

Месторождения расположены в Забайкалье, в крайней северо-восточной части

Приаргунья, вблизи пос. Нерчинский Завод. Они находятся в нескольких сот-

нях метров друг от друга, имеют много общего по характеру геологической

структуры, строению и составу рудных

тел.

Рудные тела Благо датского и Ека-

терино-Благодатского месторождений падают навстречу друг другу и, видимо,

соединяются на глубине 500—600 м.

Оба месторождения открыты во второй половине XVIII в. и эксплуатиро-

вались с перерывами до середины XIX в. В 1948 г. разведочные работы были

возобновлены, и в 50-х годах месторождения вновь были переданы в эксплуата-

цию.

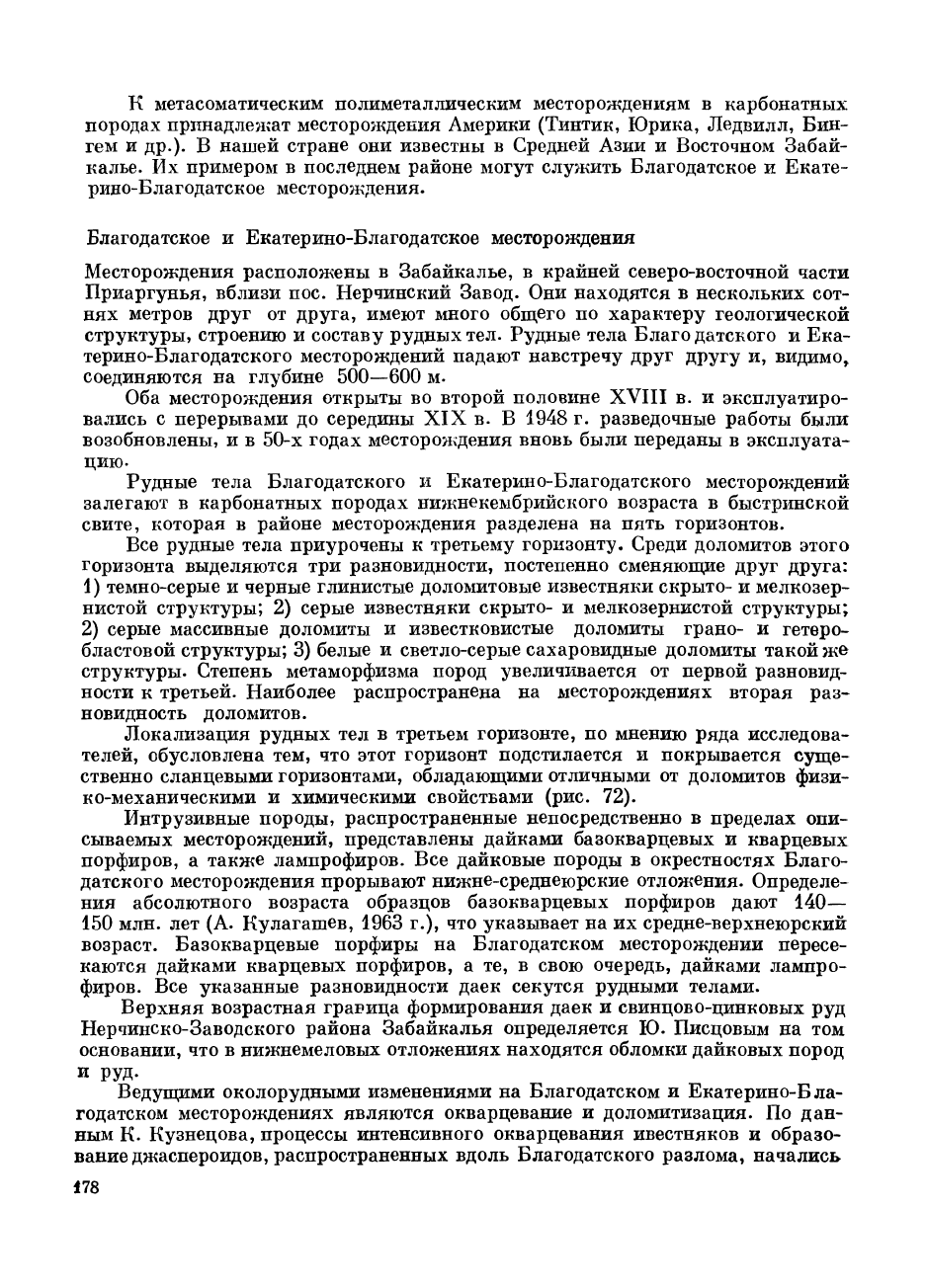

Рудные тела Благодатского и Екатерино-Благодатского месторождений

залегают в карбонатных породах нижнекембрийского возраста в быстринской

свите, которая в районе месторождения разделена на пять горизонтов.

Все рудные тела приурочены к третьему горизонту. Среди доломитов этого

горизонта выделяются три разновидности, постепенно сменяющие друг друга:

1) темно-серые и черные глинистые доломитовые известняки скрыто- и мелкозер-

нистой структуры; 2) серые известняки скрыто- и мелкозернистой структуры;

2) серые массивные доломиты и известковистые доломиты грано- и гетеро-

бластовой структуры; 3) белые и светло-серые сахаровидные доломиты такой ж^

структуры. Степень метаморфизма пород увеличивается от первой разновид-

ности к третьей. Наиболее распространена на месторождениях вторая раз-

новидность доломитов.

Локализация рудных тел в третьем горизонте, по мнению ряда исследова-

телей, обусловлена тем, что этот горизонт подстилается и покрывается суще-

ственно сланцевыми горизонтами, обладающими отличными от доломитов физи-

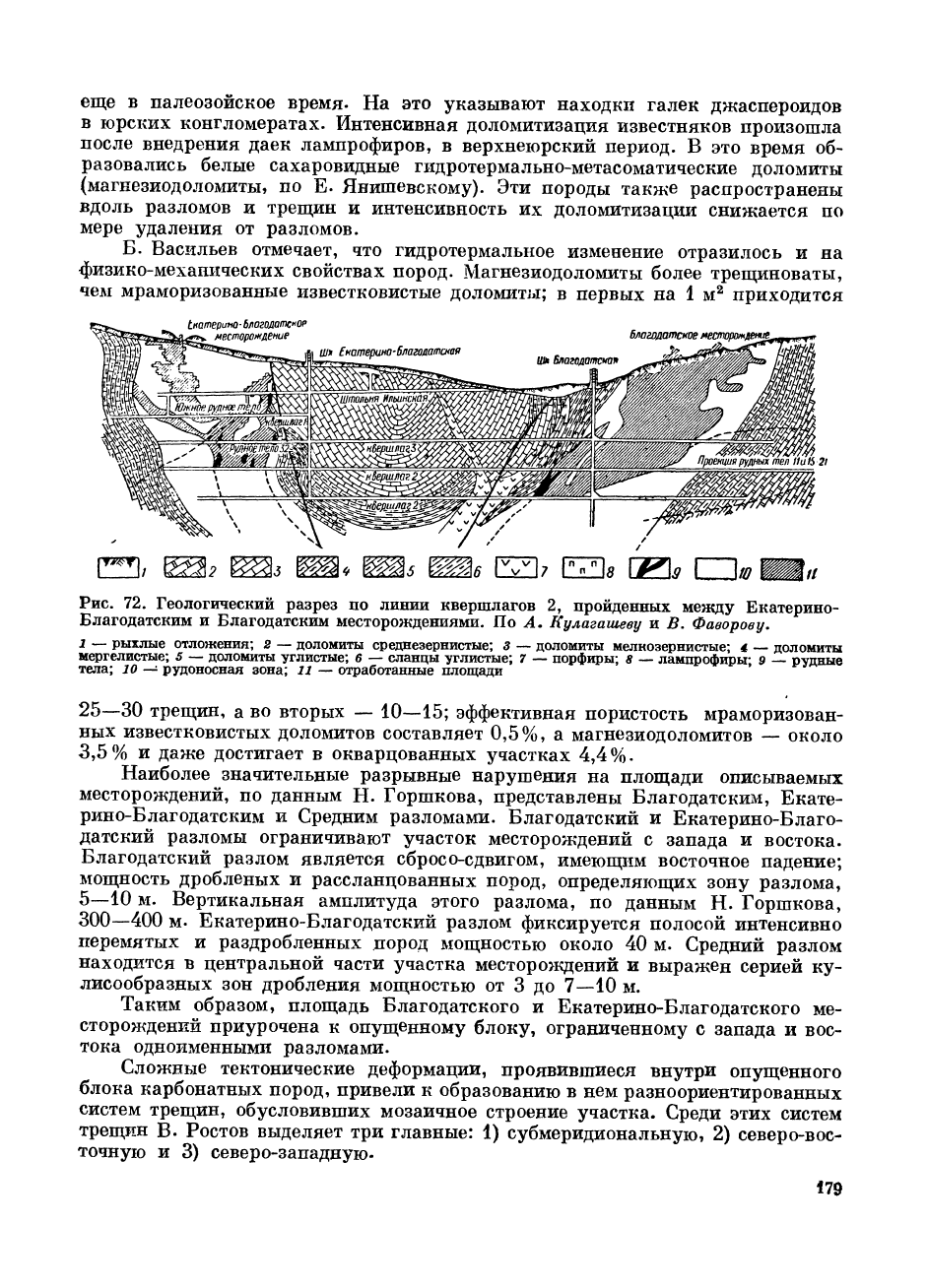

ко-механическими и химическими свойствами (рис. 72).

Интрузивные породы, распространенные непосредственно в пределах опи-

сываемых месторождений, представлены дайками базокварцевых и кварцевых

порфиров, а также лампрофиров. Все дайковые породы в окрестностях Благо-

датского месторождения прорывают нижне-среднеюрские отложения. Определе-

ния абсолютного возраста образцов базокварцевых порфиров дают 140—

150 млн. лет (А. Кулагашев, 1963 г.), что указывает на их средне-верхнеюрский

возраст. Базокварцевые порфиры на Благодатском месторождении пересе-

каются дайками кварцевых порфиров, а те, в свою очередь, дайками лампро-

фиров. Все указанные разновидности даек секутся рудными телами.

Верхняя возрастная гравица формирования даек и свинцово-цинковых руд

Нерчинско-Заводского района Забайкалья определяется Ю. Писцовым на том

основании, что в нижнемеловых отложениях находятся обломки дайковых пород

и руд.

Ведущими околорудными изменениями на Благодатском и Екатерино-Бла-

годатском месторождениях являются окварцевание и доломитизация. По дан-

ным К. Кузнецова, процессы интенсивного окварцевания ивестняков и образо-

вание джаспероидов, распространенных вдоль Благодатского разлома, начались

178

еще в палеозойское время- На это указывают находки галек джаспероидов

в юрских конгломератах. Интенсивная доломитизация известняков произошла

после внедрения даек лампрофиров, в верхнеюрский период. В это время об-

разовались белые сахаровидные гидротермально-метасоматические доломиты

(магнезиодоломиты, по Е. Янишевскому). Эти породы также распространены

вдоль разломов и трещин и интенсивность их доломитизации снижается по

мере удаления от разломов.

Б.

Васильев отмечает, что гидротермальное изменение отразилось и на

физико-механических свойствах пород. Магнезиодоломиты более трещиноваты,

чем мраморизованные известковистые доломиты; в первых на 1 м

2

приходится

Рис.

72. Геологический разрез по линии квершлагов 2, пройденных между Екатерино-

Благодатским и Благодатским месторождениями. По А. Кулагашеву и В. Фаворову.

1

—

рыхлые отложения; 2

—

доломиты среднезернистые; 3 — доломиты мелкозернистые; 4 — доломиты

мергелистые; 5

—

доломиты углистые; 6

—

сланцы углистые; 7

—

порфиры; 8

—

лампрофиры 9

—

рудные

тела; 10

—

рудоносная зона; 11

—

отработанные площади

25—30 трещин, а во вторых — 10—15; эффективная пористость мраморизован-

ных известковистых доломитов составляет 0,5%, а магнезиодоломитов — около

3,5%

и даже достигает в окварцованных участках 4,4%.

Наиболее значительные разрывные нарушения на площади описываемых

месторождений, по данным Н. Горшкова, представлены Благодатским, Екате-

рино-Благодатским и Средним разломами. Благодатский и Екатерино-Благо-

датский разломы ограничивают участок месторождений с запада и востока.

Благодатский разлом является сбросо-сдвигом, имеющим восточное падение;

мощность дробленых и рассланцованных пород, определяющих зону разлома,

5—10 м. Вертикальная амплитуда этого разлома, по данным Н. Горшкова,

300—400 м. Екатерино-Благодатский разлом фиксируется полосой интенсивно

перемятых и раздробленных пород мощностью около 40 м. Средний разлом

находится в центральной части участка месторождений и выражен серией ку-

лисообразных зон дробления мощностью от 3 до 7—10 м.

Таким образом, площадь Благодатского и Екатерино-Благодатского ме-

сторождений приурочена к опущенному блоку, ограниченному с запада и вос-

тока одноименными разломами.

Сложные тектонические деформации, проявившиеся внутри опущенного

блока карбонатных пород, привели к образованию в нем разноориентированных

систем трещин, обусловивших мозаичное строение участка. Среди этих систем

трещин В. Ростов выделяет три главные: 1) субмеридиональную, 2) северо-вос-

точную и 3) северо-западную.

179

Субмеридиональные трещины располагаются главным образом вблизи

Среднего разлома, в его лежачем и висячем боках. Длина их по простиранию

обычно 100—120 м, а по падению 60—70 м. Эти нарушения выражены прямо-

линейными зонами дробления и рассланцевания доломитов и минерализован-

ными тектоническими швами. Одни из этих нарушений непосредственно вме-

щают рудные тела, другие обусловливают локализацию рудных тел только

в сочетании с трещинами северо-западного или широтного направления. Суб-

меридиональные нарушения относятся к сколовым и, видимо, сопряжены

со Средним разломом. Они являются дорудными, хотя присутствие в их преде-

лах дробленого рудного материала свидетельствует также об их послерудной

активности.

Трещины северо-восточного направления имеют северо-западное падение

и прослеживаются по простиранию на 200—250 м, а по падению на 150—

170 м. Они обладают двойственным характером. С одной стороны, судя по не-

ровным краям и отсутствию тектонической глинки, их можно отнести к трещи-

нам отрыва. С другой стороны, так как эти нарушения сопровождаются зонами

рассланцевания вмещающих доломитов, вдоль которых наблюдается смещение

даек лампрофиров, следует полагать, что они возникли как трещины отрыва,

а позднее, в последайковое время, приобрели сколовый характер. На Благо-

датском месторождении трещины этой системы вмещают серию жильных руд-

ных тел, а на Екатерино-Благодатском месторождении в местах пересечения

с северо-западными трещинами обусловливают локализацию трубообразных

рудных тел.

Северо-западные нарушения, падающие к северо-востоку, сравнительно

ограничены. Это короткие минерализованные тектонические швы, местами за-

полненные глинкой трения и полу окис ленными сульфидами; иногда они вы-

полнены дайками лампрофиров. Эти трещины также имеют сколовое происхо-

ждение и в сочетании с северо-восточными, субмеридиональными и широтными

трещинами обусловливают локализацию некоторых трубообразных рудных тел

на обоих месторождениях.

По форме и условиям залегания рудные тела рассматриваемых месторо-

ждений разделяются на три группы: трубообразные, жилообразные и линзо-

образные.

Трубообразные рудные тела включают основную часть руд описываемых

месторождений. Рудоконтролирующими структурами, определяющими места

локализации и форму рудных тел, являются места сочленения и пересечения

трещин скалывания различных направлений. Очертания этих тел достаточно

разнообразны. В горизонтальном сечении в одних случаях, при причленении

трещин под углами, близкими к прямым, тела имеют изометричную или эллип-

соидальную форму, в других — при наличии двух трещин, сочленяющихся под

острым углом, — вытянутую, приближающуюся к линзообразной. Площади

горизонтальных сечений рудных тел обычно 80—250 м

2

, а вертикальный раз-

мах их достигает 100—150, редко 200 м. Угол склонения рудных тел изме-

няется от почти горизонтального до вертикального. Большинство рудных тел

этого типа являются скрытыми, располагаясь под сколовыми трещинами или

углистыми сланцами.

Жилообразные рудные тела играют в балансе руд месторождений подчи-

ненную роль. Однако, несмотря на небольшие размеры рудных тел (до 150 м

по простиранию и до 140 м по падению), они имеют важное поисковое значение,

так как в местах их причленения к северо-западным и субмеридиональным на-

рушениям локализуются трубообразные тела. Сами жилообразные рудные тела

180