Смирнов В.И. Рудные месторождения СССР. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

Месторождения третьего типа имеют подчиненное зна-

чение и обычно приурочены к изолированным железорудным горизонтам незна-

чительной протяженности, залегающим среди гнейсов и мигматитов. Разрыв-

ные нарушения представлены милонитами и катаклазитами мощностью до 25-—

30 м, имеют меньшие углы падения, чем вмещающие магнетитовые или гема-

тит-магнетитовые такониты. Максимальное развитие метасоматической мине-

рализации, в том числе и урановой, связано с изгибами дизъюнктивных

нарушений в плане и разрезе и с участками сочленения разломов различ-

ного направления. Формы рудных тел столбообразные, линзообразные, гнез-

довые.

Для урановых месторождений, залегающих в железистых кварцитах,

типично мощное проявление метасоматических процессов, протекавших в че-

тыре стадии: железорудную, щелочносиликатную, карбонатную и кварцевую.

С первой стадией связано формирование богатых железорудных тел, приуро-

ченных к флексурным изгибам, шарнирам, иногда к секущим разрывам. Железо-

рудные метасоматиты образованы на заключительном этапе регионального

метаморфизма, создавшего куммингтонит-магнетитовые породы, и состоят

из магнетита, гематита, куммингтонита и грюнерита, кварца и биотита. Обра-

зование железорудных метасоматитов не сопровождалось какими-либо прояв-

лениями урановой минерализации и лишь на более поздних этапах метасома-

тоза в куммингтонит-магнетитовых сланцах и в богатых железных рудах воз-

никает вкрапленность урановых минералов. Именно таким путем образуются

комплексные железо-урановые руды.

К группе щелочносиликатных метасоматитов относятся альбититы, эги-

риниты и щелочноамфиболовые породы, принадлежащие к натровым мета-

соматитам, а также малораспространенные калиевые (слюдистые и гидрослю-

дистые) метасоматиты. Альбититы и альбитизированные породы развиваются

в первую очередь за счет кварц-биотитовых сланцев. Во многих случаях альби-

титы имеют реликтовую бластомилонитовую структуру, указывающую на на-

личие тектонических подвижек, которые предшествовали альбитизации.

Наряду с этим широко распространены явления позднего брекчирования альби-

титов с развитием в цементе карбонатов, хлорита, гидрослюд и других мине-

ралов. Альбититы состоят главным образом из альбита, переменных коли-

честв кварца, щелочных амфиболов, эгирина, слюдистых минералов, гема-

тита, магнетита, сфена, пирита. Альбититы часто включают промышленное

урановое оруденение, связанное с вкрапленностью урансодержащих апатита

и малакона, а также силикатов и окислов урана.

Карбонатные метасоматиты приурочены главным образом к согласным

тектоническим зонам, но нередко развиваются и вдоль секущих дизъюнктивов.

Они проявлены главным образом в амфибол-магнетитовых сланцах и такони-

тах, а также в железорудных телах, сформированных в предшествующие ста-

дии метасоматоза. При карбонатизации железорудных метасоматитов возни-

кают железо-карбонатные и карбонатно-железные руды полосчатой, реже

брекчиевидной и брекчиевой текстур. Основные минералы карбонатных мета-

соматитов — магнетит, мартит и карбонаты типа мезитита, пистомезита и си-

дероплезита. В железо-карбонатных урановых рудах главным карбонатом

является доломит, обычно присутствуют тальк, а также более поздние эгирин,

крокидолит и гидрослюды. В качестве акцессорных минералов встречены

апатит, циркон и пирит. Железо-карбонатные метасоматиты часто содержат

обильную вкрапленность уранинита, сосредоточенную главным образом в до-

ломите.

331

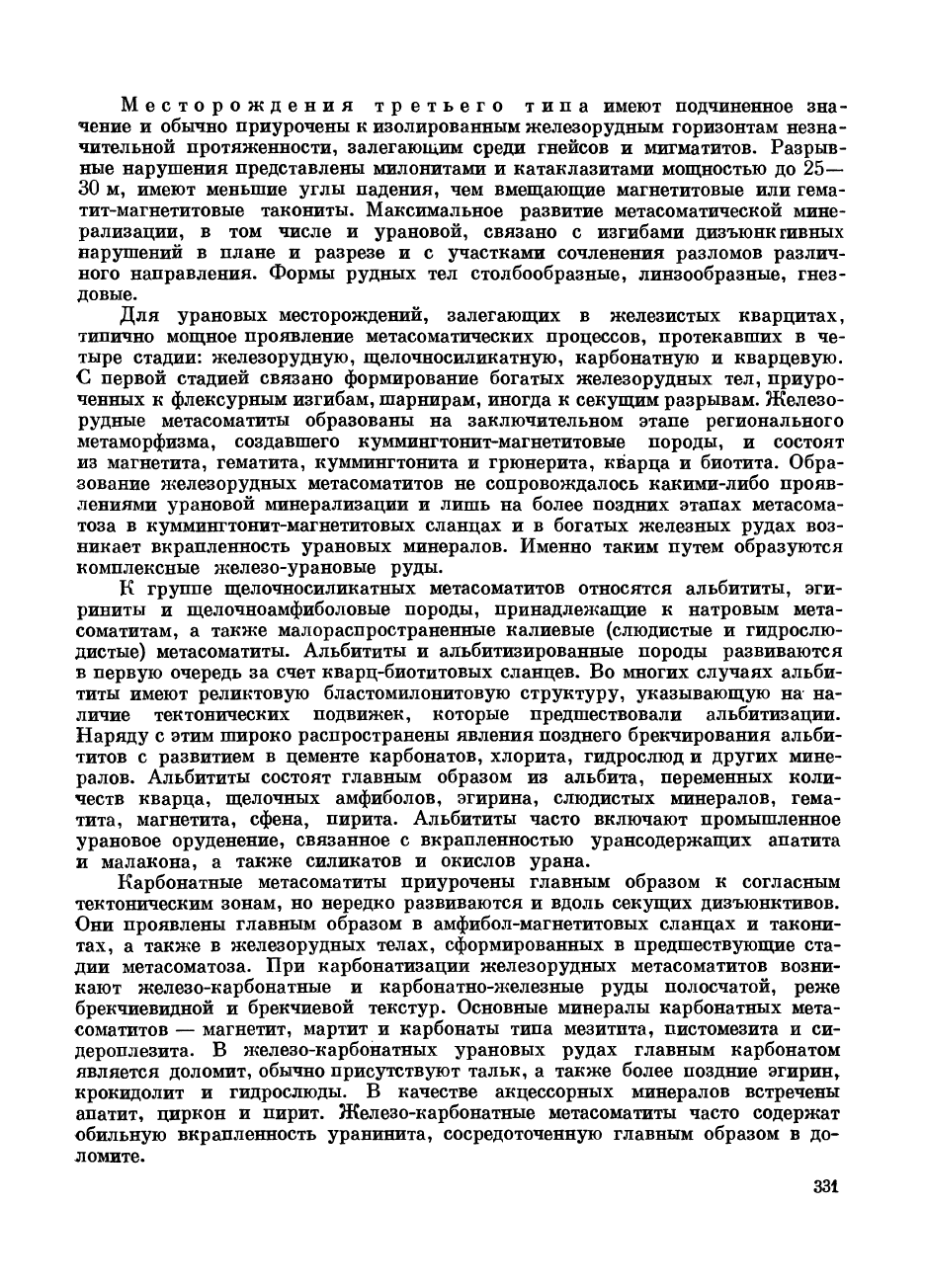

Характер изменения пород

| Кварц-биотитовые сланцы

Амфиболовые породы

Железистые роговики

Альбитизация

Рибекитизация,

родуситизация

Эгиринизация

Карбонатизация

Эги-

рини-

зация

Хлоритизация,

биотитизацик,

пиритизация !

»

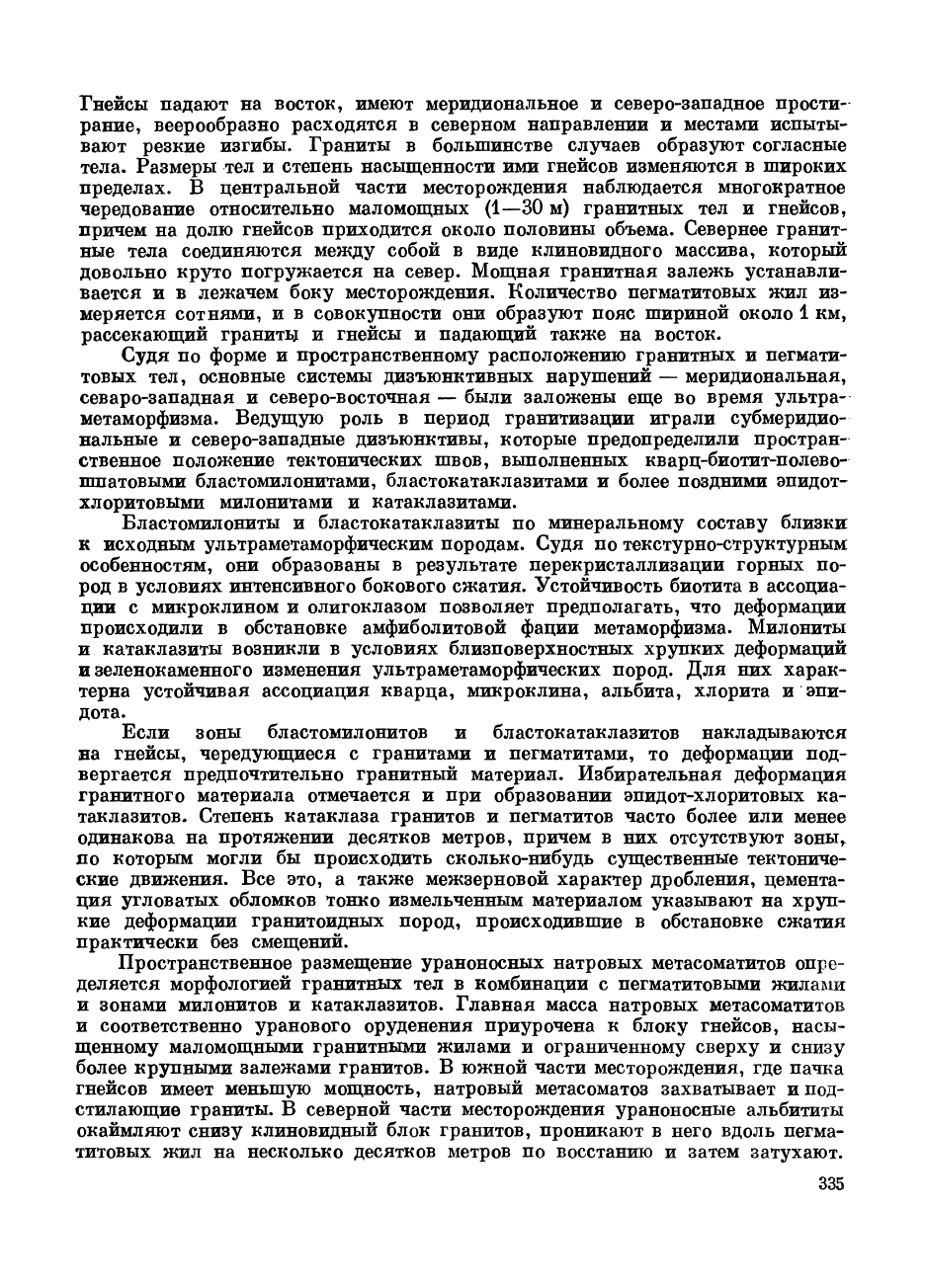

Рис.

132. Схема последовательности мныералообразоваыия на железо-урановом ме-

сторождении. По В,

Яхуковой

(Месторождения урана..., 1976).

1 — урансоцержашие минеральные ассоциации; 2 — минералы вмещающих пород, входящие в со-

став руд; з — направленность метасоматоза; 4 — дробление ранних минеральных ассоциаций.,,

up и открывание трещин

332

Кварцевые метасоматиты распространены на участках развития зон щелоч-

носиликатного и карбонатного метасоматоза, но иногда фиксируются и на зна-

чительном удалении от последних. Урановой минерализации они не содержат.

Последовательность формирования урановых руд на одном из железо-

урановых месторождений изображена на рис. 132. На этой схеме богатые

железные руды вместе с куммингтонит-магнетитовыми сланцами рассматри-

ваются как вмещающие породы для гидротермального процесса, в котором

выделяются четыре стадии: I — ранняя силикатная (натрового метасоматоза),

II — карбонатно-уранинитовая (карбонатного метасоматоза), III — поздняя си-

ликатная и IV — сульфидно-настурановая.

Урановые месторождения

В данном случае урановые месторождения связаны с натровыми метасомати-

тами, залегающими среди ультраметаморфических пород — гнейсов, гранито-

гнейсов, мигматитов. Ураноносные натровые метасоматиты локализуются

в протяженных и мощных разломах, подчиненных складчатым структурам

фундамента и экзоконтактам крупных (сотни — первые тысячи квадратных

километров) многофазных гранитоидных массивов. Конформное залегание

последних, развитие вокруг них широких ореолов инъекционных мигматитов,

минералого-петрографические особенности гранитоидов свидетельствуют о том,

что эти массивы возникли в условиях абиссальной фации глубинности и что

в ранние фазы гранитизации совершалась путем магматического замещения

и частичного плавления гнейсов. При этом в затвердевших эндоконтактных

зонах массива возникли широкие зоны протоклаза, распределение которых

подчиняется элементам внутренней структуры (провесам кровли, границам

фаций, линиям течения) и которые обнаруживают признаки интенсивной

перекристаллизации еще не остывших пород.

В поздние фазы, проявившиеся локально, сформировались мелкие тела

равномернозернистых гранитов, окруженные зонами мигматитов, и жилы

аплитовидных гранитов. Образование их связывается с поступлением гранити-

зирующих растворов из более глубоких частей массива. Они наследуют по-

ложение эндоконтактов, иногда располагаются в зонах протоклаза и в свою

очередь превращены в биотит-амфиболовые бластомилониты.

Отличительные особенности разломов, вмещающих ураноносные натро-

вые метасоматиты, — длительное и многоэтапное развитие, закономерные

комбинации структурных элементов, возникших в условиях больших и сред-

них глубин. Многие из этих разломов были заложены еще в период региональ-

ной гранитизации, подновлены на уровне биотит-амфиболовых бластомило-

нитов, а затем подвергнуты мощному катаклазу и зеленокаменным изменениям,

на которые и наложен натровый метасоматоз.

Наиболее интенсивно метасоматоз проявлен в тех разломах, которые

наследуют зоны бластомилонитов и инъекционных мигматитов, характери-

зуются наибольшей гетерогенностью вмещающих пород и распространяются

глубже других. Наиболее крупные залежи ураноносных натровых метасо-

матитов локализуются в изгибах разломов по простиранию и падению, в местах

сочленения с ними диагональных разрывов и т. д.

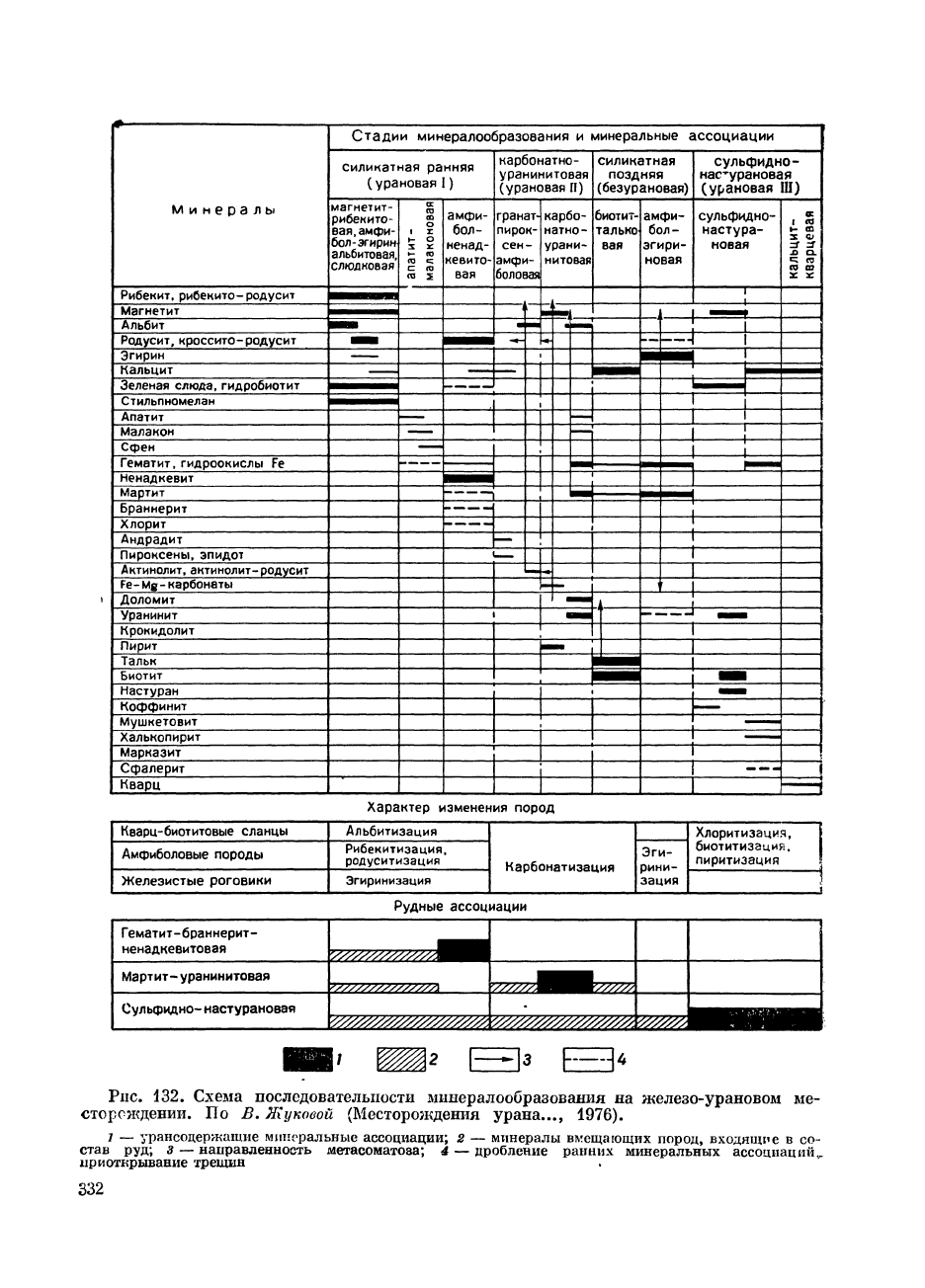

Примером служит одно из урановых месторождений, описанное В. И. Ка-

занским и др. (О структурных..., 1968). Оно располагается в клиновидном

блоке гнейсов, насыщенном согласными телами гранитов и пегматитов и огра-

ниченном со стороны висячего бока мощным бластомилонитовым швом (рис. 133).

333

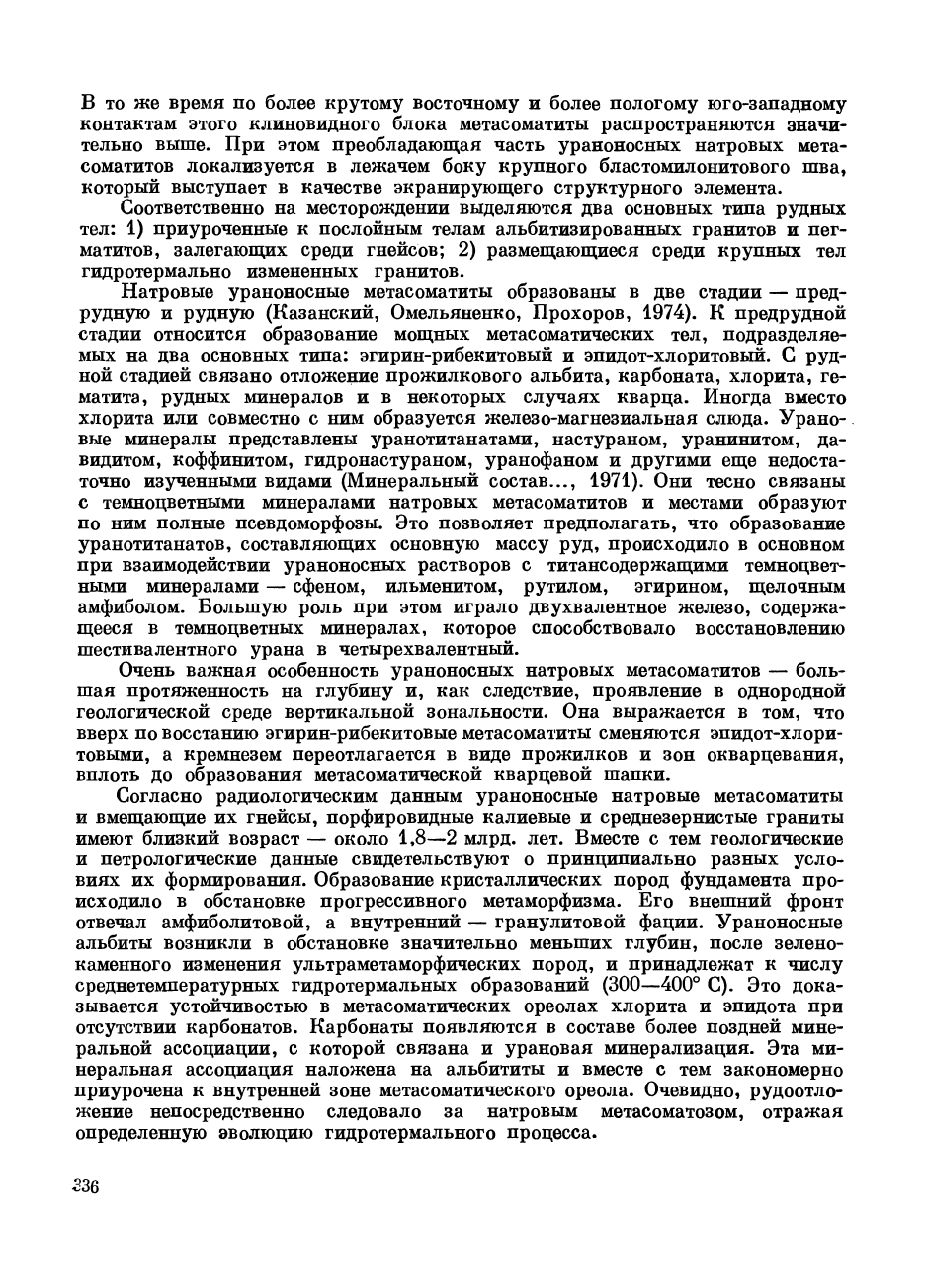

Рис.

133. Геологическое строение уранового месторождения в натро-

вых метасоматитах. По В. Крупенникову (Месторождения урана..., 1976).

1 — гнейсы, 2 — граниты; з — пегматиты; 4 — золы смятия и будинажа; 5 — бла-

стомилониты альмандин-амфиболитовой фации; 6 — милониты и катаклазиты; 7 —

натровые метасоматиты внешней и промежуточной зон; 8 — натровые метасома-

титы внутренней зоны (альбититы); 9 — рудные залежи

334

Гнейсы падают на восток, имеют меридиональное и северо-западное прости-

рание, веерообразно расходятся в северном направлении и местами испыты-

вают резкие изгибы. Граниты в большинстве случаев образуют согласные

тела. Размеры тел и степень насыщенности ими гнейсов изменяются в широких

пределах. В центральной части месторождения наблюдается многократное

чередование относительно маломощных (1—30 м) гранитных тел и гнейсов,

причем на долю гнейсов приходится около половины объема. Севернее гранит-

ные тела соединяются между собой в виде клиновидного массива, который

довольно круто погружается на север. Мощная гранитная залежь устанавли-

вается и в лежачем боку месторождения. Количество пегматитовых жил из-

меряется сотнями, и в совокупности они образуют пояс шириной около 1 км,

рассекающий гранить* и гнейсы и падающий также на восток.

Судя по форме и пространственному расположению гранитных и пегмати-

товых тел, основные системы дизъюнктивных нарушений — меридиональная,

севаро-западная и северо-восточная — были заложены еще во время ультра-

метаморфизма. Ведущую роль в период гранитизации играли субмеридио-

нальные и северо-западные дизъюнктивы, которые предопределили простран-

ственное положение тектонических швов, выполненных кварц-биотит-полево-

шпатовыми бластомилонитами, бластокатаклазитами и более поздними эпидот-

хлоритовыми милонитами и катаклазитами.

Бластомилониты и бластокатаклазиты по минеральному составу близки

к исходным ультраметаморфическим породам. Судя по текстурно-структурным

особенностям, они образованы в результате перекристаллизации горных по-

род в условиях интенсивного бокового сжатия. Устойчивость биотита в ассоциа-

ции с микроклином и олигоклазом позволяет предполагать, что деформации

происходили в обстановке амфиболитовой фации метаморфизма. Милониты

и катаклазиты возникли в условиях близповерхностных хрупких деформаций

и зеленокаменного изменения ультраметаморфических пород. Для них харак-

терна устойчивая ассоциация кварца, микроклина, альбита, хлорита и эпи-

дота.

Если зоны бластомилонитов и бластокатаклазитов накладываются

на гнейсы, чередующиеся с гранитами и пегматитами, то деформации под-

вергается предпочтительно гранитный материал. Избирательная деформация

гранитного материала отмечается и при образовании эпидот-хлоритовых ка-

таклазитов. Степень катаклаза гранитов и пегматитов часто более или менее

одинакова на протяжении десятков метров, причем в них отсутствуют зоны,

по которым могли бы происходить сколько-нибудь существенные тектониче-

ские движения. Все это, а также межзерновой характер дробления, цемента-

ция угловатых обломков тонко измельченным материалом указывают на хруп-

кие деформации гранитоидных пород, происходившие в обстановке сжатия

практически без смещений.

Пространственное размещение ураноносных натровых метасоматитов опре-

деляется морфологией гранитных тел в комбинации с пегматитовыми жилами

и зонами милонитов и катаклазитов. Главная масса натровых метасоматитов

и соответственно уранового оруденения приурочена к блоку гнейсов, насы-

щенному маломощными гранитными жилами и ограниченному сверху и снизу

более крупными залежами гранитов. В южной части месторождения, где пачка

гнейсов имеет меньшую мощность, натровый метасоматоз захватывает и под-

стилающие граниты. В северной части месторождения ураноносные альбититы

окаймляют снизу клиновидный блок гранитов, проникают в него вдоль пегма-

титовых жил на несколько десятков метров по восстанию и затем затухают.

335

В то же время по более крутому восточному и более пологому юго-западному

контактам этого клиновидного блока метасоматиты распространяются значи-

тельно выше. При этом преобладающая часть ураноносных натровых мета-

соматитов локализуется в лежачем боку крупного бластомилонитового шва,

который выступает в качестве экранирующего структурного элемента.

Соответственно на месторождении выделяются два основных типа рудных

тел:

1) приуроченные к послойным телам альбитизированных гранитов и пег-

матитов, залегающих среди гнейсов; 2) размещающиеся среди крупных тел

гидротермально измененных гранитов.

Натровые ураноносные метасоматиты образованы в две стадии — пред-

рудную и рудную (Казанский, Омельяненко, Прохоров, 1974). К предрудной

стадии относится образование мощных метасоматических тел, подразделяе-

мых на два основных типа: эгирин-рибекитовый и эпидот-хлоритовый. С руд-

ной стадией связано отложение прожилкового альбита, карбоната, хлорита, ге-

матита, рудных минералов и в некоторых случаях кварца. Иногда вместо

хлорита или совместно с ним образуется железо-магнезиальная слюда. Урано-

вые минералы представлены уранотитанатами, настураном, уранинитом, да-

видитом, коффинитом, гидронастураном, уранофаном и другими еще недоста-

точно изученными видами (Минеральный состав..., 1971). Они тесно связаны

с темноцветными минералами натровых метасоматитов и местами образуют

по ним полные псевдоморфозы. Это позволяет предполагать, что образование

уранотитанатов, составляющих основную массу руд, происходило в основном

при взаимодействии ураноносных растворов с титансодержащими темноцвет-

ными минералами — сфеном, ильменитом, рутилом, эгирином, щелочным

амфиболом. Большую роль при этом играло двухвалентное железо, содержа-

щееся в темноцветных минералах, которое способствовало восстановлению

шестивалентного урана в четырехвалентный.

Очень важная особенность ураноносных натровых метасоматитов — боль-

шая протяженность на глубину и, как следствие, проявление в однородной

геологической среде вертикальной зональности. Она выражается в том, что

вверх по восстанию эгирин-рибекитовые метасоматиты сменяются эпидот-хлори-

товыми, а кремнезем переотлагается в виде прожилков и зон окварцевания,

вплоть до образования метасоматической кварцевой шапки.

Согласно радиологическим данным ураноносные натровые метасоматиты

и вмещающие их гнейсы, порфировидные калиевые и среднезернистые граниты

имеют близкий возраст — около 1,8—2 млрд. лет. Вместе с тем геологические

и петрологические данные свидетельствуют о принципиально разных усло-

виях их формирования. Образование кристаллических пород фундамента про-

исходило в обстановке прогрессивного метаморфизма. Его внешний фронт

отвечал амфиболитовой, а внутренний — гранулитовой фации. Ураноносные

альбиты возникли в обстановке значительно меньших глубин, после зелено-

каменного изменения ультраметаморфических пород, и принадлежат к числу

среднетемпературных гидротермальных образований (300—400° С). Это дока-

зывается устойчивостью в метасоматических ореолах хлорита и эпидота при

отсутствии карбонатов. Карбонаты появляются в составе более поздней мине-

ральной ассоциации, с которой связана и урановая минерализация. Эта ми-

неральная ассоциация наложена на альбититы и вместе с тем закономерно

приурочена к внутренней зоне метасоматического ореола. Очевидно, рудоотло-

жение непосредственно следовало за натровым метасоматозом, отражая

определенную эволюцию гидротермального процесса.

336

ПОСТМАГМАТИЧЕСКИЕ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

СКЛАДЧАТЫХ ОБЛАСТЕЙ И ОБЛАСТЕЙ

ТЕКТОНО-МАГМАТИЧЕСКОЙ АКТИВИЗАЦИИ

Урановое оруденение занимает строго определенное положение в истории

геологического развития складчатых областей. В. Смирнов (1956), Д. Сураж-

ский (1956), А. Семенов (1959), В. Котляр (1961), Ф. Вольфсон (1966 г.), а также

многие другие геологи отмечали связь промышленных урановых руд с так

называемыми малыми интрузиями кислых пород, образованными на поздней

стадии развития геосинклинальных систем.

А. Каждан и Н. Лаверов (1966 г.) особо подчеркивали частую ассоциа-

цию урановых месторождений складчатых областей и сложных вулканиче-

ских комплексов пород, образованных в орогенных «полуплатформенных»

условиях.

К настоящему времени установлено, что промышленные месторождения

и повышенные концентрации урана в складчатых областях палеозойского воз-

раста относятся к различным генетическим группам. Урановые и урансодер-

жащие минералы выявлены в комплексных рудах уран-редкоземельных и уран-

редкометальных пегматитов, в карбонатитовых и альбититовых месторожде-

ниях, а также в мусковит-топазовых грейзенах и скарнах. Урановые руды

этих месторождений имеют низкое качество, незначительные запасы и поэтому

не представляют существенного практического интереса. Промышленное зна-

чение имеют лишь гидротермальные месторождения, связанные с континен-

тальными вулкано-интрузивными комплексами пород, сформировавшимися

в послегеосинклинальный орогенный период. Эти месторождения, судя по гео-

логическим наблюдениям и абсолютному возрасту настурана, близки к самым

поздним магматическим телам и связаны с поствулканической гидротермаль-

ной деятельностью.

Урановые месторождения характерны также и для областей тектоно-маг-

матической активизации. Они связаны с послеплатформенными магматиче-

скими формациями. Эти формации отличаются повышенной щелочностью

пород, которая особенно резко проявлена на древних щитах.

Фосфор (апатит)-урановые месторождения

Урановые месторождения этого типа локализуются в зонах глубинных раз-

ломов, обрамляющих срединные массивы. Они преимущественно располагаются

в карбонатно-терригенных породах, принадлежащих к геосинклинальным

формациям. Вулканогенно-осадочные отложения остаточных депрессий, сла-

гающие верхний орогенный ярус, как правило, не вмещают значительных

концентраций урана.

Наиболее близки по возрасту к урановым рудам дайки габбро-диабазов

и лампрофиров, андезиты и трахидациты, слагающие покровы и силлы. Дио-

риты и монцониты гипабиссальных интрузий и даек во времени предшествуют

урановым рудам. Их становление завершает орогенный вулканизм, после

которого проявляется гидротермальная деятельность.

Рассматриваемые месторождения в основном локализуются в складчатых

структурах и межформационных зонах разрывов. Структуры вулканического

происхождения играют подчиненную роль. Рудоотложению обычно предше-

ствуют интенсивно проявленный предрудный карбонатно-натровый, квар-

цево-натровый, апатит-натровый метасоматоз и иногда березитизация пород.

337

Пространственно рассматриваемые месторождения часто ассоциируют

с месторождениями молибден-уранового, медно-молибденового (порфирового)

и кварц-золоторудного типов, обнаруживающими связь с орогенными вулкано-

интрузивными комплексами средних — кислых пород.

Промышленные концентрации апатита и урана установлены в различных

по составу и возрасту породах, но наиболее крупные из них приурочены к кар-

бонатным отложениям, содержащим прослои алевролитов и песчаников,

и к апикальным частям альбитизированных интрузивов. Их пространственное

положение определяется протяженными разломами длительного развития,

вмещающими сложные серии вулканогенных пород, гипабиссальных интрузи-

вов и даек трахи-андезитового и андезит-диоритового состава, образованных

в постгеосинклинальный орогенный период.

Основное промышленное значение имеют метасоматические рудные за-

лежи, ориентированные согласно с вмещающими породами, а также шток-

верки прожилково-вкрапленных руд. Меньшую роль играют секущие жило-

образные рудные тела, как правило, являющиеся апофизами пластовых

залежей.

На всех месторождениях апатит-урановые руды имеют отчетливые при-

знаки эпигенетического образования и в настоящее время большинством иссле-

дователей относятся к гидротермальному классу. Некоторые геологи считают

их диагенетическими осадочными или вулканогенно-осадочными образова-

ниями.

Геология апатит-урановых месторождений рассмотрена в работах В. Ве-

личкина (1968), В. Белова (1968) и других исследователей (Геология гидротер-

мальных.

.., 1966).

По минеральному составу среди апатит-урановых месторождений выде-

ляются два подтипа: 1) апатит-урановые полиминеральные (уранинит-коффинит-

настурановые) и 2) апатит-настурановые с аршиновитом. Эти месторождения

кроме того имеют различные структуры и отличаются геологической позицией*

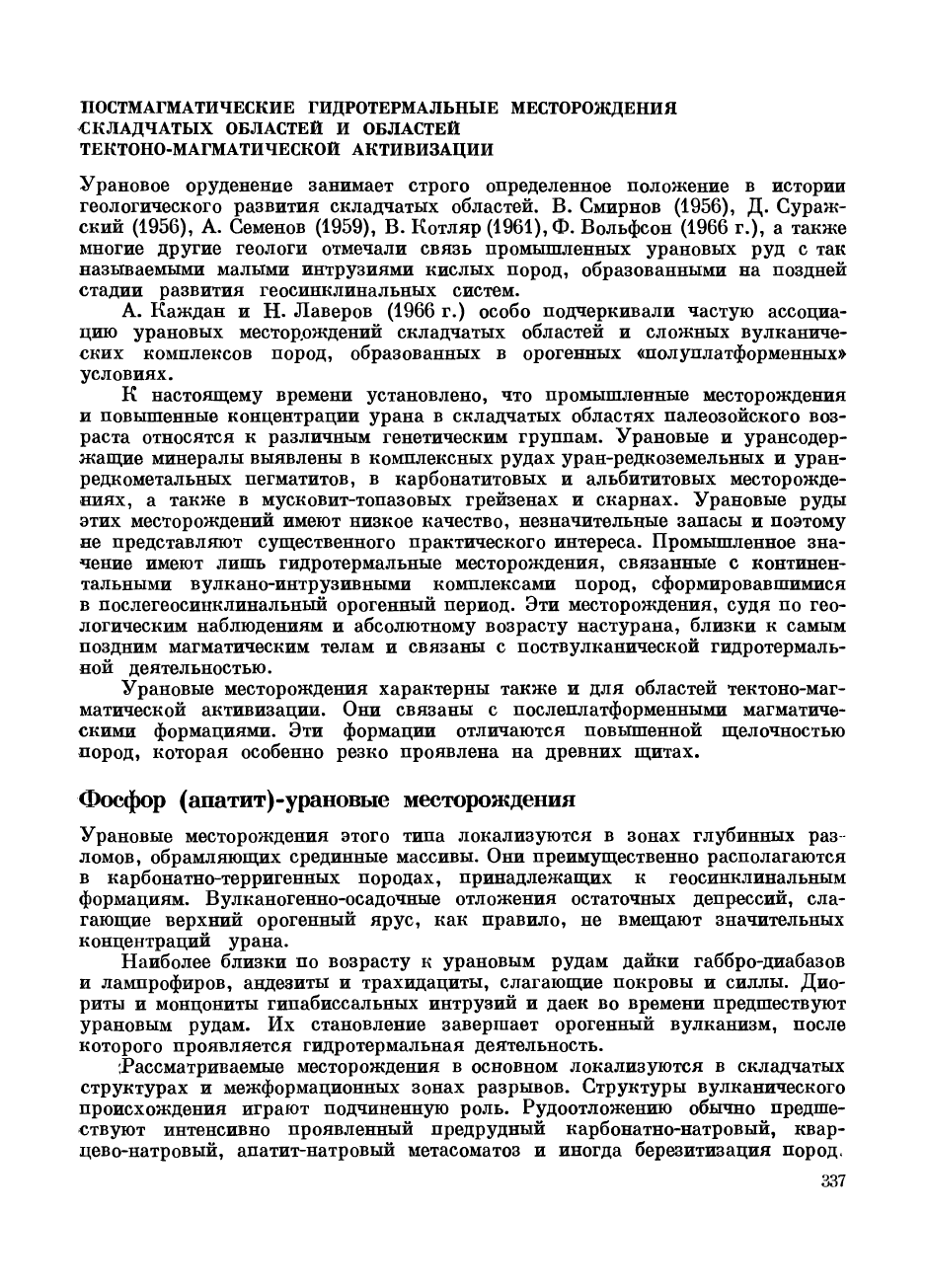

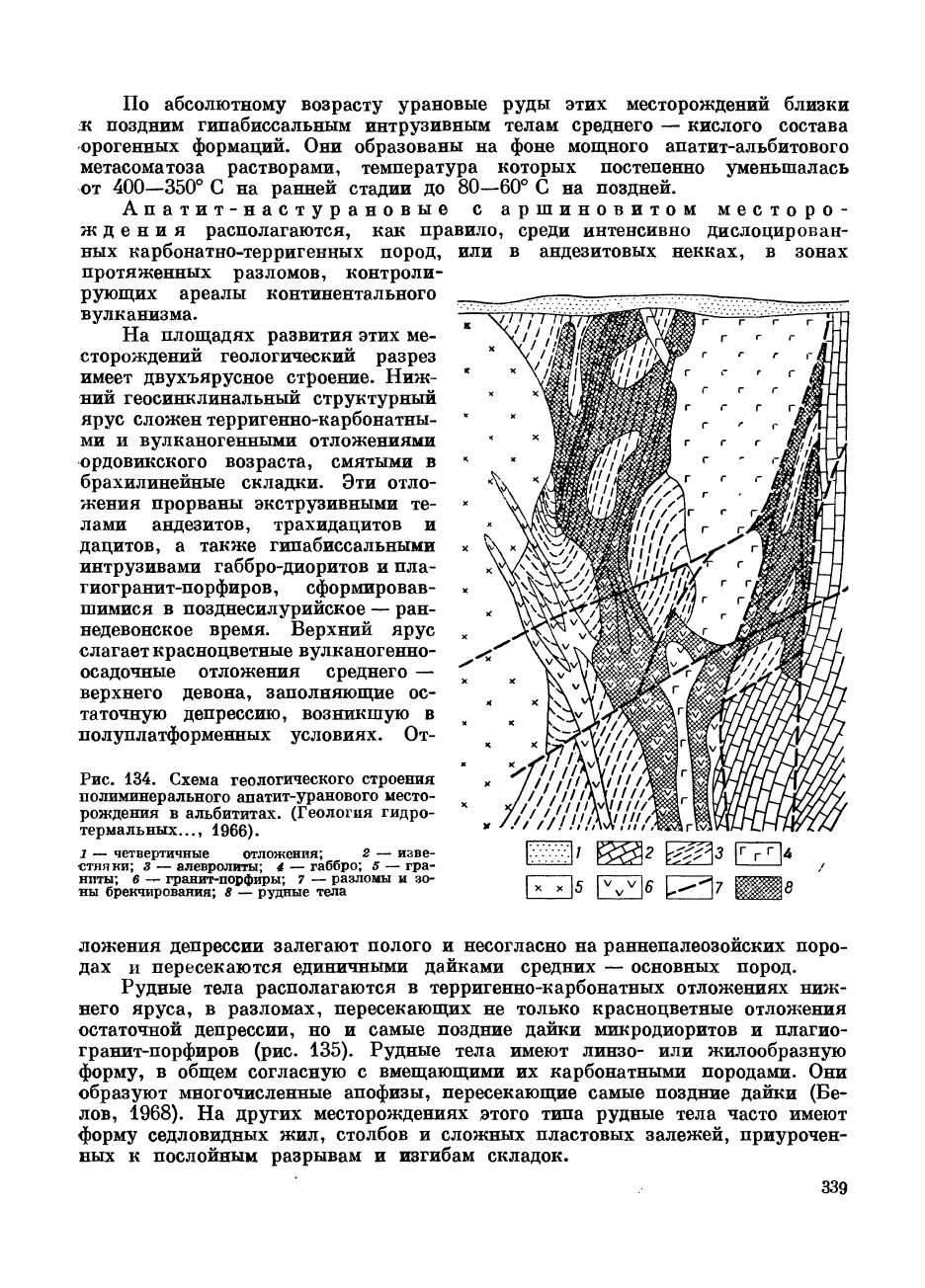

Апатит-урановые полиминеральные (уранинит-коф-

финит-настурановые) месторождения локализуются в жестких припод-

нятых блоках срединных массивов. Они располагаются в зонах пересечения

крупных разломов, определявших положение остаточных депрессий, запол-

ненных вулканогенно-осадочными отложениями верхнего орогенного яруса.

На отдельных участках эти разломы контролируют положение поздних гипа-

биссальных тел диоритового и гранитного состава, сложный комплекс даек.

Рудные тела месторождений располагаются обычно в околоинтрузивной

зоне.

Они образуют серию протяженных крутопадающих столбов, склоня-

ющихся согласно падению контактов интрузивов (рис. 134).

Весьма характерно интенсивное дорудное изменение пород. Интрузив-

ные породы и вмещающие их породы фундамента обычно интенсивно альбити-

зированы и содержат апатит. Апатит-альбитовые метасоматиты образуют

своеобразный чехол, в который заключены рудные тела.

Состав руд таких месторождений, как правило, сложный. Процесс их фор-

мирования многостадийный. В нем выделяются, кроме стадии ранних апатит-

альбитовых метасоматитов, еще несколько стадий. С ранней из рудных стадий

связано отложение уранинита, ассоциирующего с альбитом, апатитом, аршино-

витом и другими минералами; позднее были отложены коффинит и настуран,

ассоциирующие с сульфидами, серицитом и гидрослюдами. В послерудную

стадию были отложены карбонат-баритовые ассоциации с флюоритом, суль-

фидами и переотложенным настураном.

338

По абсолютному возрасту урановые руды этих месторождений близки

к поздним гипабиссальным интрузивным телам среднего — кислого состава

орогенных формаций. Они образованы на фоне мощного апатит-альбитового

метасоматоза растворами, температура которых постепенно уменьшалась

от 400—350° С на ранней стадии до 80—60° С на поздней.

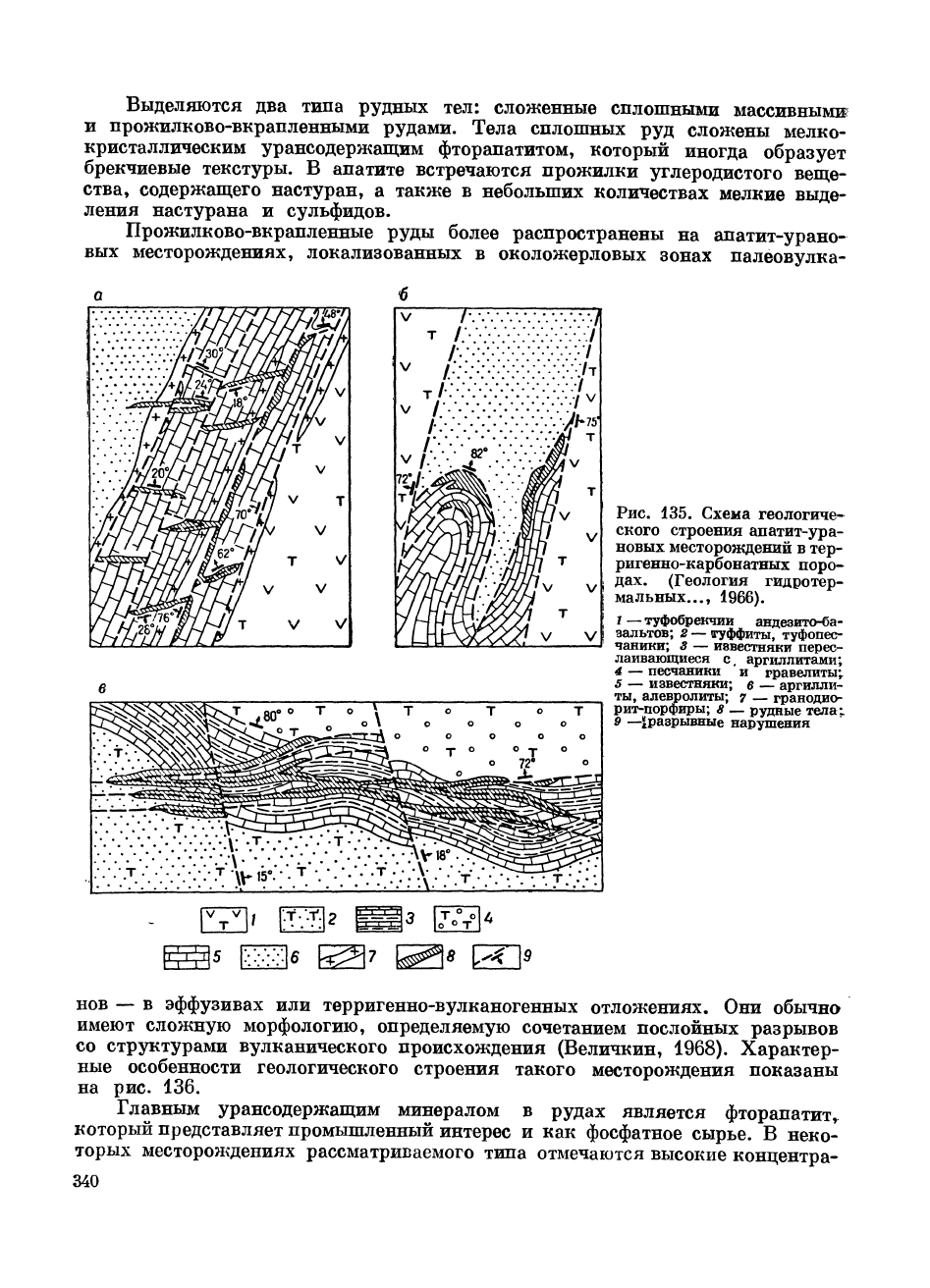

Апатит-на стурано вые с аршиновитом месторо-

ждения располагаются, как правило, среди интенсивно дислоцирован-

ных карбонатно-терригенных пород, или в андезитовых некках, в зонах

протяженных разломов, контроли-

рующих ареалы континентального

вулканизма.

На площадях развития этих ме-

сторождений геологический разрез

имеет двухъярусное строение. Ниж-

ний геосинклинальный структурный

ярус сложен терригенно-карбонатны-

ми и вулканогенными отложениями

ордовикского возраста, смятыми в

брахилинейные складки. Эти отло-

жения прорваны экструзивными те-

лами андезитов, трахидацитов и

дацитов, а также гипабиссальными

интрузивами габбро-диоритов и пла-

гиогранит-порфиров, сформировав-

шимися в позднесилурийское

—

ран-

недевонское время. Верхний ярус

слагает красноцветные вулканогенно-

осадочные отложения среднего —

верхнего девона, заполняющие ос-

таточную депрессию, возникшую в

полуплатформенных условиях. От-

Рис.

134. Схема геологического строения

полиминерального апатит-уранового место-

рождения в альбититах. (Геология гидро-

термальных..., 1966).

1 — четвертичные отложения; 2 — изве-

•стияни; 3 — алевролиты; 4 — габбро; 5 — гра-

ниты; б — гранит-порфиры; 7 — разломы и зо-

ны брекчирования; 8 — рудные тела

ложения депрессии залегают полого и несогласно на раннепалеозоиских поро-

дах и пересекаются единичными дайками средних — основных пород.

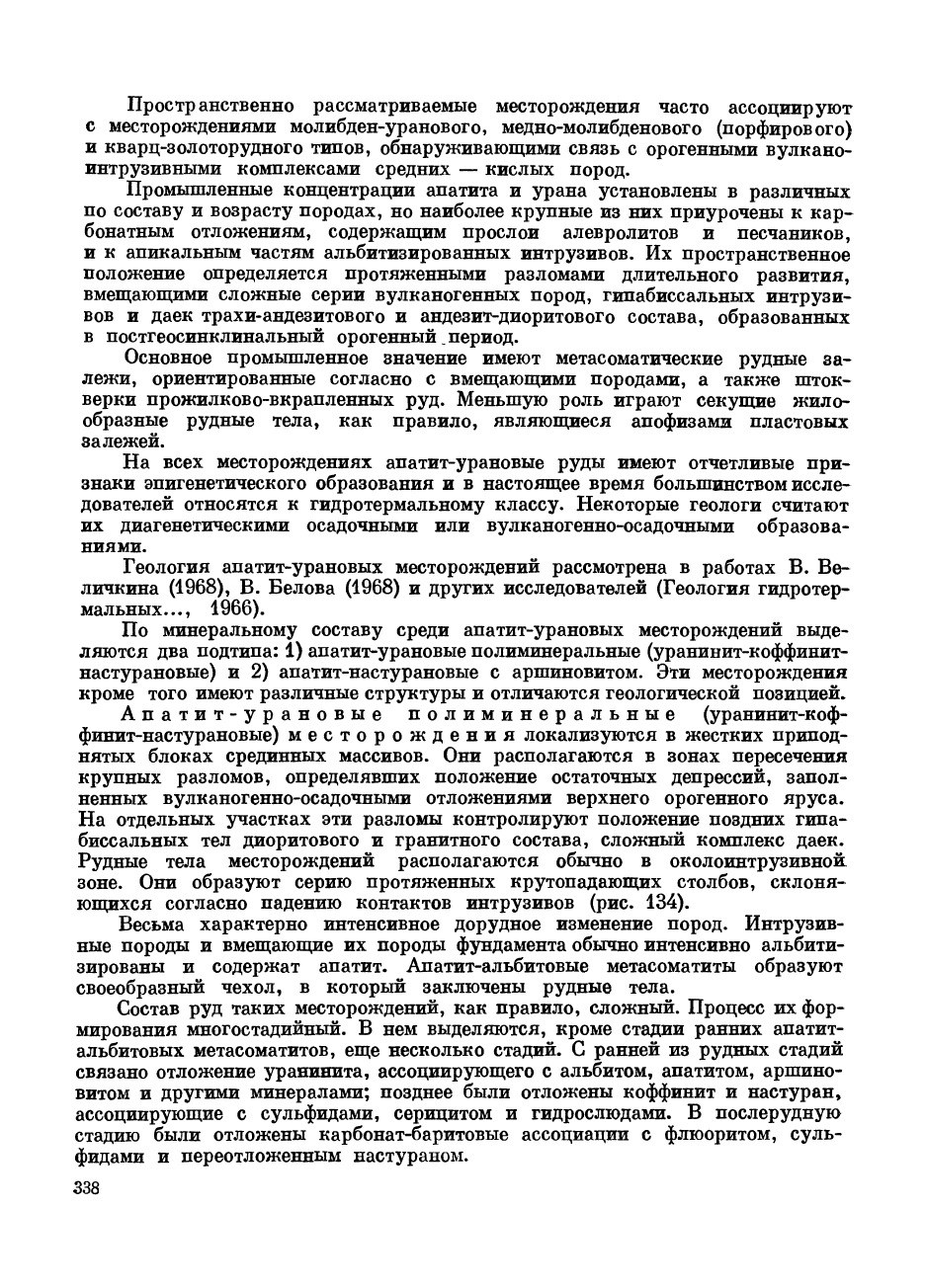

Рудные тела располагаются в терригенно-карбонатных отложениях ниж-

него яруса, в разломах, пересекающих не только красноцветные отложения

остаточной депрессии, но и самые поздние дайки микродиоритов и плагио-

гранит-порфиров (рис. 135). Рудные тела имеют линзо- или жилообразную

форму, в общем согласную с вмещающими их карбонатными породами. Они

образуют многочисленные апофизы, пересекающие самые поздние дайки (Бе-

лов,

1968). На других месторождениях зтого типа рудные тела часто имеют

форму седловидных жил, столбов и сложных пластовых залежей, приурочен-

ных к послойным разрывам и изгибам складок.

339

Выделяются два типа рудных тел: сложенные сплошными массивными?

и прожилково-вкрапленными рудами. Тела сплошных руд сложены мелко-

кристаллическим урансодержащим фторапатитом, который иногда образует

брекчиевые текстуры. В апатите встречаются прожилки углеродистого веще-

ства, содержащего настуран, а также в небольших количествах мелкие выде-

ления настурана и сульфидов.

Прожилково-вкрапленные руды более распространены на апатит-урано-

вых месторождениях, локализованных в околожерловых зонах палеовулка-

Рис.

135. Схема геологиче-

ского строения апатит-ура-

новых месторождений в тер-

ригенно-карбонатных поро-

дах. (Геология гидротер-

мальных..., 1966).

1 —

туфобрекчии андезито-ба-

зальтов; 2 — туффиты, туфопес-

чаники; 3 — известняки перес-

лаивающиеся с, аргиллитами;

4 — песчаники и гравелиты;

5 — известняки; в — аргилли-

ты,

алевролиты; 7 — гранодио-

рит-порфиры; 8 — рудные тела»

9 —^разрывные нарушения

нов — в эффузивах или терригенно-вулканогенных отложениях. Они обычно

имеют сложную морфологию, определяемую сочетанием послойных разрывов

со структурами вулканического происхождения (Величкин, 1968). Характер-

ные особенности геологического строения такого месторождения показаны

на рис. 136.

Главным урансодержащим минералом в рудах является фторапатит,

который представляет промышленный интерес и как фосфатное сырье. В неко-

торых месторождениях рассматриваемого типа отмечаются высокие концентра-

340