Спивак Д.Л. (отв. ред.) Фундаментальные проблемы культурологии : В 4 т. Том III: Культурная динамика

Подождите немного. Документ загружается.

А. В. Бондарев90

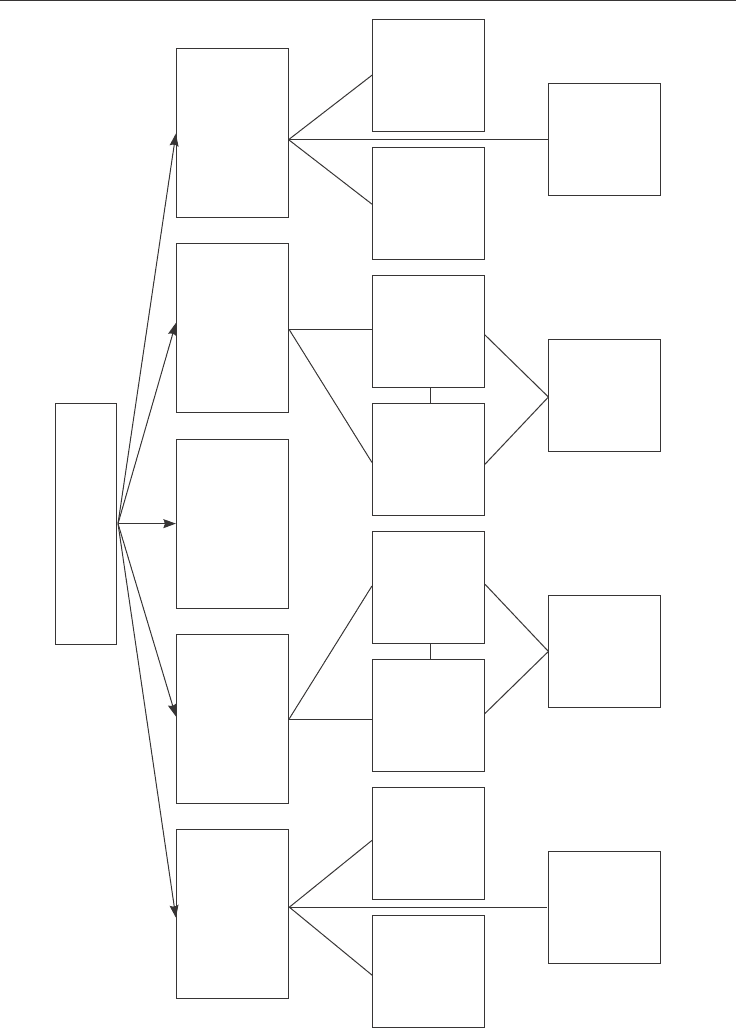

Стратегии изучения культурогенеза

Информационно-

культурогенетиче-

ские концепции

(С. Оленев,

Н. Сляднева)

Концепция антропо-

социокультурогенеза

М. С. Кагана

Концепция пульсиру-

ющих ритмов куль-

турогенеза В. М. Мас-

сона

Этносферная концеп-

ция культурогенеза

Р. Х. Бариева

Стохастическая кон-

цепция культурогене-

за Ст. Лема

Концепции генезиса

культуры

Б. Ф. Поршнева,

А. Д. Столяра и др.

Концепция оча-

гов культурогенеза

В. С. Бочкарева и др.

Культуролого-психо-

физиологическая кон-

цепция

И. Н. Михеева

Инновационная кон-

цепция культурогене-

за А. Я. Флиера

Концепция культуро-

генеза и …

Работы А. В. Кияш-

ко и др.

Пассионарно-ат-

трактивная концеп-

ция культурогенеза

Л. Н. Гумилева

Философско-

культурогенетическое

направление

Палеокультурогенетиче-

ское направление

Психолого-

культурогенетическое

направление

Археолого-

культурогенетическое

направление

Этнолого-

культурогенетическое

направление

История отечественной культурогенетики 91

1. «Палеокультурогенетическое направление» (М. С. Каган, Ю. И. Семенов, А. Д. Сто-

ляр, В. В. Селиванов, А. С. Кармин, А. В. Шнирельман, М. Н. Яковлева, учебные пособия

И. Ф. Кефели, А. П. Садохина и др.). Культурогенез понимается сторонниками этого подхо-

да как зарождение культуры в эпоху первобытности. Появление культуры выделяется в осо-

бый период — «культурогенез», который характеризуется как фаза перехода от биологи-

ческой формы движения к социокультурной (М. С. Каган)59. Следовательно, сторонники

этой точки зрения отделяют период появления культуры («культурогенез») от ее последую-

щего развития, которое рассматривается, как правило, на основе однолинейной эволюцио-

нистской парадигмы60 (либо в модернизированном варианте — допуская «разветвления» в

определенные периоды историко-культурного становления человечества61).

2. «Археолого-культурогенетическое направление» (А. П. Окладников, В. М. Массон,

В. С. Бочкарев, Д. Г. Савинов и др.). Здесь культурогенез рассматривается как процесс воз-

никновения и становления культурных образований. В свете данных археологии раз-

рабатываются теоретические и конкретно-исторические аспекты изучения очагов и пуль-

сирующих ритмов культурогенеза, диалектического характера взаимодействия традиций и

инноваций в процессах развития культуры, роли культурного наследия в культурогенезе и

этногенезе евразийских народов и т. п.

3. «Этнокультурогенетическое направление», которое в себя включает:

этнографо-культурогенетический подход• , изучающий происхождение и формирова-

ние современных этнических культур; генезис отдельных компонентов традиционно-бы-

товой культуры; генетические связи и взаимовлияния традиционных народных и про-

фессиональных форм культуры (С. И. Вайнштейн, В. П. Алексеев, М. В. Крюков, Р. Ф. Итс,

Л. А. Чиндина и др.)

этнолого-культурогенетический• подход, в рамках которого культурогенез исследу-

ется как процесс развития культуры конкретных этносов и их более крупных объедине-

ний — суперэтносов. На обширном историко-культурном материале выявляется фун-

кциональная зависимость между интенсивностью процесса культурогенеза и уровнем

пассионарного напряжения этносистемы. Другими словами, пассионарность опреде-

ляет степень интенсивности этнокультурных процессов, а доминанта (ментальность) —

направление и своеобразие их проявления (Л. Н. Гумилев, В. Ю. Ермолаев, Р. Х. Бариев,

И. Н. Михеев и др.).

4. «Философско-культурогенетическое направление» (А. Я. Флиер, В. И. Лях,

А. Б. Агаркова, А. С. Кармин, А. А. Пелипенко, И. Г. Яковленко и др.). В соответствии с этим

59 Напр.: Каган М. С. Введение в историю мировой культуры. СПб., 2003. Кн. 1. С. 83–112; ряд разделов в

монографических сборниках: История первобытного общества. Кн. 1–3. М., 1983–1988. См. также: Во-

просы палеоэкономики, культурогенеза и социогенеза. СПб., 1996 и др.

60 См.: Семенов Ю. И. Предпосылки становления человеческого общества // История первобытного об-

щества. Кн. 1. М., 1983. С. 230; Семенов Ю. И. Введение во всемирную историю. Выпуск I. Проблема

и понятийный аппарат. Возникновение человеческого общества. Учебное пособие/ МФТИ. М., 1997;

Селиванов В. В. Проблема генезиса культуры и искусства // Искусство в системе культуры. Л.: Наука,

19 87.

61 Напр.: Каган М. С. Философия культуры. СПб.: Изд-во «Петрополис», 1996.

А. В. Бондарев92

подходом культурогенез понимается как перманентный процесс порождения новых куль-

турных форм и систем. В этих работах в значительной мере был заложен методологический

базис культурогенетики и намечены многие перспективные направления дальнейшего изу-

чения в том числе и вопросов, касающихся инновационных механизмов культурогенеза.

5. «Информационно-культурогенетическое направление» (С. М. Оленев, А. С. Дрик-

кер, Н. А. Сляднева и др.). Отправная идея сторонников этого подхода состоит в попытке

применить принципы информационного и метаинформационного детерминизма к процес-

су происхождения и эволюции культуры (культурогенезу).

6. «Психолого-культурогенетическое направление» (И. Л. Коган, А. А. Леонтьев,

А. Г. Асмолов, А. А. Майер, В. А. Шкуратов, А. А. Пелипенко, И. Г. Яковленко и др.). Здесь

предметом изучения становится личностный культурогенез как процесс вхождения ре-

бенка в мир культуры и всей культуротворческой деятельности человека.

Все эти направления культурогенетики, естественно, находятся друг с другом в сложном

взаимодействии и в целом ряде случаев тесно взаимопереплетены между собой.

Рассматривая все многообразие существующих подходов, особо обращает на себя тот

факт, что до сих пор в ряде археологических и культурологических работ культурогенез за-

частую постулируется исключительно как процесс собственно происхождения элементов

культуры в виде простейших каменных орудий труда и предметов быта, осуществившейся в

первобытную эпоху. В более общем определении: культурогенез — это процесс зарождения

материальной и духовной культуры человечества, происходивший в тесной связи с антро-

пологическим формированием человека, становлением орудийной деятельности и социаль-

ных отношений62. Иначе говоря, при таком толковании, «культурогенез» — это лишь пер-

воначальный период феноменального происхождения культуры в эпоху первобытности63.

Решительно не понятно, чем маркированы у этих исследователей моменты начала и кон-

ца «зарождения», и зачем надо обособлять время «сложения» культуры в отдельный период

«культурогенеза» от всего процесса ее дальнейшего развития. Разве формирование человече-

ской культуры не есть начало ее развития?

Это воззрение на культурогенез было подвергнуто в специальной литературе вполне

обоснованной критике. Так, проф. Э. С. Маркарян доказал несостоятельность монолиней-

ного эволюционизма применительно к развитию культуры локальных цивилизаций64, а

проф. А. Я. Флиер в своей монографии задает приверженцам этой точки зрения ряд рито-

рических вопросов: разве с концом первобытной эпохи (т. е. периодом, по их убеждению,

62 См., напр.: Кефели И. Ф. Культурогенез и бытие культуры / Культурология. Учебное пособие. Кн. 1.

Теоретические основания культурологии / Под ред. И. Ф. Кефели, В. Т. Пуляева. СПб.: ООО «Изд-во

Петрополис», 2004. С. 57–63; Садохин А. П. Культурогенез и начало культуры // Культурология: теория

и история культуры. М.: Изд-во Эксмо, 2005. С. 109–117.

63 Яковлева М. Н. Шаг в пустоту: от логики культуры к «культурогенетике» // Культурологические ис-

следования 02: Сборник научных трудов / Гл. ред. Г. К. Щедрина. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена,

2002. С. 13–32.

64 Маркарян Э. С. О концепции локальных цивилизаций. Ереван: Изд-во АН АССР, 1962; Маркарян Э. С.

Теория культуры и современная наука: (логико-методологический анализ). М.: Мысль, 1983. С. 197–211.

Маркарян Э. С. Наука о культуре и императивы эпохи. М., 2000. С 61–70.

История отечественной культурогенетики 93

завершения генезиса культуры) прекратилось порождение новых культурных форм, соци-

альное и этническое формирование новых культурных систем? Разве за пять тысяч лет, про-

шедших со времени зарождения первых городских цивилизаций, человеческое общество со-

хранило морфологию своих культурных черт? И сам дает ответ на выдвинутые им вопросы:

«Совершенно очевидно, что в течение всего этого времени порождение новых культурных яв-

лений не прекращалось и продолжается в наши дни»65.

Как мы видим, по существу спор идет вокруг смыслового наполнения самого термина «ге-

незис», который можно перевести с греческого и как «процесс развития (приведший к оп-

ределенному состоянию, виду, явлению)», а не только как «зарождение». В данном случае

ограничение семантики данного понятия лишь моментом или периодом происхождения

культуры представляется некорректным этимологически и не вполне удачным в теоретичес-

ком плане, да и не отражает всей сложности конкретно-исторического развития культуроге-

неза. Как известно, генезис как философская категория еще со времен Гераклита Эфесского и

Аристотеля выражает весь процесс возникновения и становления развивающегося явления

в целом (γενεσις το µεταξυ το ειναι και µη ειναι, sc. εστιν Aristoteles). В этом смысле пред-

ставляется справедливым мнение А. Я. Флиера: «Поскольку культура всякого общества

не только единожды рождается, но и в последующем, покуда это общество существу-

ет как устойчивая социальная целостность, непрерывно воспроизводится, культу-

рогенез в наиболее расширительном смысле слова тождествен истории культуры»66.

Поэтому, заключает А. Я. Флиер, вся история культуры представляет собой процесс посто-

янного самовозобновления, т. е. генезиса67.

Таким образом, следует признать наиболее адекватным широкое понимание культуро-

генеза как процесса не только возникновения, но и всего имманентного развития системы

культуры. Если же в исследовательских целях возникает настоятельная необходимость вы-

делить феноменальное зарождение культуры в качестве самостоятельного объекта изучения,

то чисто терминологически этот период было бы более точно обозначать понятием «культу-

рогония», которое составлено нами по аналогии с такими словами, как «космогония» (Пар-

менид) или «этногония» (Марр) и т. д. (γονη — рождение, произведение на свет) Что же ка-

сается древнейших этапов становления культуры, то их было бы тогда возможно определить

как процессы палеокультурогенеза, поскольку для них был присущ целый ряд характер-

ных особенностей, которые действительно весьма их отличают от последующего культур-

ного развития (дипластия, «прелогичность» и «мифологичность» мышления, партиципа-

ция, трудмагизм, полигенезисность и синкретичность различных форм деятельности, видов

изобразительного искусства и т. д.).

Из всех многочисленных стратегий исследования культурогенетических процессов наи-

более перспективными представляются две тесно связанных линии поиска. В одном слу-

чае — культурогенез раскрывается как процесс культуротворчества (Н. Я. Марр,

65 Флиер А. Я. Культурогенез. М.: РИК, 1995. С. 17–18.

66 Флиер А. Я. Культурогенез в истории культуры // Общественные науки и современность. 1995. С. 140.

№ 3.

67 Там же.

А. В. Бондарев94

И. И. Мещанинов), самообновления и самопорождения культуры (А. Я. Флиер). С другой

стороны, культурогенез предстает как процесс возникновения и развития культуры кон-

кретных единиц исторического процесса (А. П. Окладников, В. М. Массон, Л. Н. Гумилев).

Причем, оговорим, что здесь речь идет не о двух параллельных линиях, а о двух уровнях аб-

стракции, теоретического обобщения. Для первого подхода более характерен дедуктивный

ход мысли (от созданной абстрактно обобщенной модели культурогенеза к конкретике), а

второй — отталкивается от изучения конкретно-исторических единиц культурогенеза и уже

на этой основе приближается к построению некой модели этого процесса. Иными словами,

это не параллельные, а взаимно устремленные направления культурогенетических исследо-

ваний, которые пока тем не менее еще не встретились.

Весь опыт изучения истории отечественной культурогенетики показывает, что культуро-

генез не сводим ни к генезису (зарождению) культуры, ни к филогенезу культуры, что

культурогенез не есть эволюция культуры, более того, культурогенез не тождественен и ди-

намике культуры.

Поэтому можно подойти к выводу, что сущность культурогенеза заключена в самом ге-

нетическом аппарате внебиологического наследования и вариативных отклонений, со-

здаваемых внедрением новаций в жизнедеятельность общества. Культурогенетическая пре-

емственность же осуществляется через механизмы передачи накопленного культурного

опыта (обычаи и традиции, система образования, инкультурация и аккультурация). В этом

смысле может быть весьма полезным опыт, накопленный западными учеными в области ме-

метической теории эволюции культуры.

Следовательно, культурогенез определяется диалектическим сопряжением внебио-

логической наследственности и вариабельной изменчивости системы культуры

(ее «генотипа», «матрицы», «паттерн», «конфигураций»). Стало быть, культурогенез — это

внутренняя несущая основа процессов развития культуры (возникновения, самооб-

новления и распада).

Поскольку культура создается не сама по себе, а выступает объектом в саморазвитии слож-

ноорганизованного субъекта, то правомерным будет считать, что культурогенез — это про-

цесс культуротворческой деятельности субъектов любого таксономического уровня

общественной самоорганизации (отдельной личности, производственных коллективов,

профессиональных групп, определенной этнической целостности, локальной цивилизации

и т. д.). В культурогенетическом исследовании важно учитывать, что реально культура су-

ществует только в виде более или менее автономных конкретно-исторических локусов68, об-

разовывающихся за счет совокупной деятельности входящих в этнические системы людей.

Именно этим и объясняется очаговый характер культурогенеза.

Таким образом, культурогенез — это процесс культуротворческой деятельности субъек-

тов определенного таксономического уровня общественной самоорганизации, заключающийся

68 Об этом см.: Флиер А. Я. Культурогенез. М., 1995. С. 14–16; Флиер А. Я. Процессы культурогенеза и ис-

торические типы восприятия // Материалы годичной научно-методической конференции МГУКИ. М.,

1994; Флиер А. Я. О типологии российской цивилизации // Цивилизации и культуры. Научный альма-

нах. М., 1994. Вып. 1. Россия и Восток: цивилизационные отношения. С. 94–115.

История отечественной культурогенетики 95

в диалектической сопряженности традиций — новаций и порождающий все многообразие ви-

дов динамики во всех сферах культуры.

Предложенное понимание данной дефиниции опирается на подход к культурно-генетическим

процессам, разработанный В. М. Массоном и восходящий к ак. А. П. Окладникову и ак. Н. Я. Мар-

ру. И здесь прослеживается четкое его отличие от точки зрения, выдвинутой А. Я. Флиером в сер.

1990-х гг. Это отличие заключается в частности и в понимании соотношения таких терминов, как

«культурогенез» и «динамика культуры». В концепции А. Я. Флиера «культурогенез» — это один

из типов «динамики культуры», имеющий инновативный характер, т. е. этот процесс выступа-

ет стартовым импульсом существования и изменчивости конкретно-исторических культурных

систем и форм. Однако представители петербургской школы культурогенетики В. М. Массон,

В. С. Бочкарев и др. в своих исследованиях показали, что динамика культуры развертывается

во всем своем разнообразии в самих процессах культурогенеза. Это не один из многих рядопо-

ложенных, переходящих один в другой и равноправных типов динамики культуры, а их фунда-

ментальная основа и диалектическая сущность, определяющая неизменное постоянство и веч-

ную изменчивость культуры. Образно рассматриваемое соотношение можно представить в виде

следующей аналогии. Как рябь волн на поверхности океана вызывается общим воздействием

глубинного движения океанических недр и дуновением ветров, так и все множество проявлений

культурной динамики есть результат протекания внутренних тектонических процессов культу-

рогенеза и внешних воздействий. Или используя биолого-генетическую терминологию, можно

сказать, что динамика культуры — этого своего рода фенотипическое (экстериорное) проявле-

ние генотипических (интериорных) качеств культурогенеза.

Иными словами, культурогенез — это базовый процесс образования и развертывания

культуры, создаваемой конкретными людьми и их объединениями. Данный подход означа-

ет, что в определение культурогенеза предлагается ввести, прежде всего, самого субъекта

осуществляющего и созидающего этот процесс, субъекта, которого возможно было бы рас-

сматривать в различных иерархических масштабах общественного самоустроения (микро-,

мезо- и макроуровнях). Именно благодаря такому подходу, как мы думаем, оказывается воз-

можным действительно адекватное применение человекомерного подхода к изучению куль-

турогенетических процессов.

Особенно важно возрождение этого понятия, в том числе, и в связи с проблемами внед-

рения синергетики в культурологию, этнологию и гуманитарные науки в целом. Само при-

менение синергетической парадигмы к изучению социокультурного развития не должно

сводиться к механической экстраполяции уже готовых результатов, полученных основопо-

ложниками синергетики (И. Р. Пригожиным, Г. Хакеном и др.) в ходе изучения физико-хи-

мических процессов, поскольку антропосоциокультурные системы отличаются от физико-

химических гораздо большим уровнем сложности (о чем вполне справедливо говорил в т. ч.

и М. С. Каган).

Необходимо учитывать «человекомерность» истории, человека как главного субъекта и

творца истории, обладающего широкой полосой свободы выбора, что чрезвычайно услож-

няет наше исследование, особенно по сравнению с т. н. «точными» науками.

Кроме того, принципиально важно, что категория творчества, на которой мы специаль-

но акцентируем здесь внимание, имманентно сочетает в себе как инновационные импульсы,

А. В. Бондарев96

так и культурные традиции. «Творчество — это механизм не только созидания нового, —

подчеркивает А. С. Кармин, — но и удержания старого в «работоспособном состоянии». Со-

зидая новое, оно не просто отвергает старое, а преобразует его, развертывает заложенные в

нем потенции»69. Это позволяет в конкретном историко-культурном исследовании учиты-

вать не только исключительно одни инновационные проявления (как предлагал А. Я. Флиер),

но и сами культурные традиции, представляющие собой базовую основу в развитии любой

культуры (на чем настаивают Э. С. Маркарян и С. Н. Артановский), тем самым выявляя диа-

лектическую сопряженность традиций и новаций, которая и составляет сущность процес-

сов культурогенеза. Внешние по отношению к культуре условия и факторы при своем сущес-

твенном изменении могут стимулировать и в дальнейшем обуславливать этот имманентно

заданный механизм развития.

Основываясь на этом, возможно поставить вопрос о творческой активности как имма-

нентном факторе развития культурогенеза, вводя градацию уровней культуротворческой

деятельности: от близких к нулевой (рутинное воспроизводство обычаев и простая передача

традиций) до наивысших проявлений креативности (рождение новых паттернов как синтез

антитез, образующий «новую сущность» культуры, эпохи расцвета в развитии культуры ло-

кальных цивилизаций, пики творческой активности человека).

Можно предположить, что сила творческой активности как одного из наиболее

значимых факторов культурогенеза выражается в степени сложности культуры, ее

многообразия и оригинальности, специализированности составляющих подсистем и

элементов, т. е. уровне дивергентности/конвергентности системы культуры обще-

ственного субъекта, ибо степень сложности системы — единственный критерий, ис-

ключающий пристрастие и предвзятость. Это последнее обстоятельство особенно важно,

поскольку, имея дело со сферой искусства, непосредственно связанной с миром чувств

и эмоций человека, нам необходимо твердое объективное основание для того, чтобы не

впасть в субъективизм при установлении динамики культурогенеза на конкретном ис-

торико-культурном материале.

Здесь встает вопрос о способах измерения уровней сложности культуры, в которой за-

печатлевается сила творчества как один из возможных параметров культурогенеза70. Это

действительно фундаментальная проблема культурогенетики, решение которой, как нам

представляется, наиболее плодотворным было бы искать в общей теории информации и се-

миотике (А. А. Ляпунов, Е. А. Седов, Г. А. Голицын, В. М. Петров, Ю. М. Лотман, Вяч. Вс. Ива-

нов, А. С. Кармин и др.), опираясь на серьезные наработки основателя общей теории творче-

ства проф. А. А. Коблякова. Но это тема для отдельного обстоятельного исследования.

К проблеме определения границ содержательной области культурогенетики. Совре-

менный уровень развития культурогенетических исследований позволяет нам лишь весьма

69 Кармин А. С., Новикова Е. С. Творчество — движущая сила культуры // Культурология. СПб., 2004.

С. 339.

70 См.: Бондарев А. В. Синергетические принципы корреляции этногенеза и культурогенеза // Методо-

логия культурологического исследования (Культурологические исследования ’06): Сборник научных

трудов. СПб., 2006. С. 18–31.

История отечественной культурогенетики 97

приблизительно наметить контуры той содержательной области, которая в дальнейшем мог-

ла бы быть закреплена за культурогенетикой. Хотя следует признать, что во многом придет-

ся идти по еще пока не тронутой и не возделанной целине.

Объект — исторический процесс во всем многообразии и многоуровневости своих про-

явлений.

Предмет — культурогенез как процесс культуротворческой деятельности субъек-

тов любого таксономического уровня общественной самоорганизации (отдельной лич-

ности, творческой группы, определенной этнической целостности, локальной цивилизации

и т. д.), заключающийся в диалектической сопряженности традиций — новаций и по-

рождающий все многообразие видов динамики во всех сферах культуры.

Парадигмальные основы и методология культурогенетики. Методолого-концептуальны-

ми основами культурогенетического исследования могут выступать процессуально-гене-

тическая, системная, синергетическая парадигмы.

Специфика проблематики культурогенетического исследования обуславливает необходи-

мость применения комплексного сочетания сразу нескольких категорий методов: собствен-

но генесиологических, культурологических, историографических, историко-археологичес-

ких, а также философских и общенаучных методов. Совместное применение этих различных

групп методов на практике показывает, что все они во многом пересекаются и взаимно до-

полняют друг друга.

Группы возможных междисциплинарных методов культурогенетики:

I. Комплекс генесиологических методов: синхронистический и диахронический анализ, па-

леонтологический анализ, генеалогический анализ, гомологический анализ, ретроспек-

тивный, проспективный и перспективный анализ.

II. Культурологический комплекс методов.

III. Меметический комплекс методов.

IV. Комплекс системно-синергетических методов: структурно-компонентностный анализ,

структурно-функциональный анализ, системно-процессуальный анализ, кибернетичес-

кие методы анализа, нелинейное моделирование, полифакторный анализ, гетерохронный

анализ, фрактальный анализ и др.

Помимо перечисленных методов, также возможно было бы использовать в конкретном

культурогенетическом исследовании:

V. Комплекс исторических методов: аналитико-описательный метод, метод сравнительно-ис-

торического анализа, проблемно-хронологический подход, методы т. н. «устной истории»,

археологические методы (секвенционный анализ, стратиграфический и трассологический

методы, различные способы датировки, статистический и типологический методы и др.)

VI. Комплекс философских методов, а также комплекс общенаучных методов.

основные проблемы культурогенетики:

1. Комплекс фундаментальных проблем:

Эпистемологические проблемы культурогенетического исследования,•

Вопросы методологии изучения культурогенеза, дальнейшее совершенствование комп-•

лекса генесиологических методов,

А. В. Бондарев98

Создание типологии информативных единиц наследования в культурогенезе (т. н. «куль-•

турогенов» или «мемов»),

Морфология культурогенеза,•

Факторы, параметры, модусы и детерминанты культурогенеза,•

Динамика культурогенеза,•

Переходные периоды и кризисы в процессах культурогенеза,•

Очаги культурогенеза, пространственные характеристики протекания культурогенети-•

ческих процессов,

Культурогенетические ветви, семантические пучки, переплетения,•

Культурогенетические скрещивания и взрывы,•

Диалектическое сопряжение традиций и инноваций, •

Наследственность и вариабельность в процессах культурогенеза,•

Меметические механизмы передачи единиц культурной информации («культурогенов»)•

Проблема стадиальности, континуальности и дискретности; специфические особенности •

их проявления на различных подуровнях культурогенеза.

2. Комплекс прикладных проблем:

Сбор и обработка статистических данных, касающихся процессов культурного развития,•

Культурогенетическая аналитика и диагностика,•

Прогнозирование развития конкретных факторов и тенденций в культурной жизни стра-•

ны,

Выявление и анализ возможных альтернативных путей по наиболее эффективной опти-•

мизации протекания культурогенетических процессов,

Выработка рекомендаций по проведению культурной политики государственных органов •

власти,

Моделирование и разработка основ проектирования ведущих параметров на различных •

подуровнях культурогенеза.

Заключение

I. Итак, нынешнее состояние исследования проблем культурогенеза характеризуется значи-

тельным многообразием подходов, которые мы сгруппировали в довольно условно нами

названные направления: «палеокультурогенетическое», «археолого-культурогенетичес-

кое» «этнолого- культурогенетическое», «философско-культурогенетическое», «информа-

ционно-культурогенетическое», «психолого-культурогенетическое» и др. Следовательно,

современная культурогенетика рождалась не из одного, а из многих источников; объек-

тивная логика ее формирования шла сразу по нескольким независимым траекториям, раз-

личавшихся по своим терминологическим, методологическим и концептуальным основа-

ниям. Общим был сам предмет исследования — культурогенез, хотя авторские подходы и

сами стратегии его изучения были тем не менее различны. Вместе с тем, эти разнообраз-

ные стратегии во многом, как мы видим, взаимодополняют друг друга, ибо имеют общее

парадигмальное основание. Многогранность культуры и сложность алгоритмов ее много-

уровневого развития обусловили особую специфику культурогенетики — ее принципи-

альную междисциплинарность.

История отечественной культурогенетики 99

II. Особое место в начале становления культурно-генетического направления исследо-

ваний в нашей стране занимали разработки плеяды петербургских ученых во главе с

ак. Н. Я. Марром, и включавшей его учеников и последователей (ак. И. И. Мещанинов,

О. М. Фрейденберг, С. Н. Быковский, Ф. В. Кипарисов, В. И. Равдоникас, В. Б. Аптекарь,

М. И. Артамонов, П. П. Ефименко, ак. И. А. Орбели, ак. В. В. Струве, Б. Б. Пиотровский,

ак. А. П. Окладников и др.). Основанный Марром Институт истории материаль-

ной культуры Российской академии наук (правопреемник РАИМК, ГАИМК, ИИМК,

ЛОИА) на протяжении уже многих десятилетий, несмотря на все подъемы и спады, яв-

ляется одним из лидирующих центров разработки культурно-генетических проблем

во всем мире.

III. В начале ХХ в. понятие «генетичность» имело более широкое значение и, по всей ви-

димости, изначально раскрывалось как «диалектика наследственности и вариатив-

ности в развитии некоего явления». Причем, это понятие использовалось не только в

отношении наследственности-изменчивости биологических генов, но и для исследова-

ния социально-генетических, психогенетических, ноогенетических, этногенетических и

культурно-генетических процессов (М. М. Ковалевский, П. А. Сорокин, Н. Д. Кондратьев,

В. И. Вернадский, П. Тейяр де Шарден, Ж. Пиаже, Н. Элиас, В. Н. Муравьев, ак. Н. Я. Марр,

ак. И. И. Мещанинов, О. М. Фрейденберг, М. П. Жаков, Б. Ф. Поршнев и др.). Размах этих

«историко-генетических» разработок был столь велик, а достижения столь значительны,

что можно говорить о том, что в 1920–1930-х гг. были созданы предпосылки для создания

полномасштабной генесиологической (процессуально-генетической) парадигмы, ко-

торая могла бы создать единое теоретическое пространство для целого ряда междисцип-

линарных направлений. Однако драматические события сер. ХХ в. не дали возможности

завершить этот процесс, поэтому в обиходном словоупотреблении и научной лексике

значение термина «генетика» оказалось редуцировано до одной лишь «биологической

генетики». Вместе с тем такие в известном смысле «рудиментарные» понятия, как «гене-

тический метод» (в истории или лингвистике), «генетическая классификация языков», и

в еще большей мере «психогенетика», «ноогенетика», «социогенетика», «этногенетика»,

«антропогенетика» и др. — хранят в себе память о первоначально более расширитель-

ном значении данного термина (что несложно обнаружить, проведя его краткий палео-

нтологический анализ).

IV. Основываясь на предпринятой реконструкции основных этапов истории отечествен-

ной культурогенетики, можно выявить обобщенный алгоритм ее развития: синкрезис

(XIX в.) — диффузное состояние (начало ХХ в.) — скрещение (прибл. 1920-е — 1930-

е гг.) — анабиоз (нач. 1940-х — конец 1950-х гг.) — регенерация (прибл. 1960-е гг.) —

дифференциация (прибл. 1970-е — нач.1990-х гг.) — концептуально-теоретические

разработки (1990-е — 2000-е гг.). Кроме того, можно предположить, что дальнейшие

исследования пойдут в сторону большей междисциплинарности и укрепления интег-

ративности, а также взаимопроникновения между различными научными отраслями,

изучающими процессы культурогенеза. Поэтому в ближайшем будущем следует ожи-

дать наступления комплексно-синтетического периода в развитии культурогенети-

ческих исследований.