Стасюлевич М.М. (сост.) История Средних веков: От Карла Великого до Крестовых походов (768 - 1096гг.)

Подождите немного. Документ загружается.

161

Эпоха Карла Великого и распадение его монархии

союз разрушен, будут терзаемы мрачными

раздорами. Чем кончит гнев Божий со все-

ми этими бедствиями? Едва найдешь таких,

которые подумали бы о том с ужасом и, раз-

мышляя о происшедшем, были бы тем опе-

чалены: многие даже радуются распадению

империи и называют миром порядок вещей,

который не представляет ни одного из благ

мира»

1

.

Два факта обнаруживаются в этой не-

большой поэме: с одной стороны, печаль,

которую наводит на просвещенных людей

разделение империи, с другой – удоволь-

ствие большинства; народы чувствовали,

что они, так сказать, предоставляются са-

мим себе и избавляются от ига. Очевидно,

причина распада была всеобщая и неизбеж-

ная. Связь, которую воля и победа Карла

Великого установили между таким множе-

ством наций и отдаленными территориями,

единство отечества и власти были искусст-

венны и не могли долго существовать.

Какие были причины этого события? Как

совершилось разделение, какую внутрен-

нюю реформу произвело оно в западном

обществе? На этот вопрос было представ-

лено множество решений, но равно неудов-

летворительных. Падение империи Карла

Великого приписывали неспособности его

преемников: Людовика Благочестивого,

Карла Лысого, Карла Толстого, Карла Про-

стого; если бы, говорят, они имели ум и ха-

рактер основателя империи, она продолжа-

ла бы свое славное существование. Другие

приписывали ее падение жадности герцо-

гов, графов, виконтов, бенефициалов и дру-

гих королевских чиновников всякого рода:

они хотели сделаться независимыми, вер-

ховными правителями; они похитили

власть, разделили государство. Некоторые,

наконец, утверждают, что норманны винов-

ны в ее падении; продолжительность их на-

бегов и бедность, в которую впали народы,

были причиной всего зла. Объяснения, оче-

видно, узкие и неосновательные. Одно из

них имеет еще более значения и заслужи-

вает серьезного исследования; именно то,

которое недавно развито Августином Тьер-

ри в его «Письмах об истории Франции» и

особенно при втором их издании

1

. Я не при-

нимаю его теории вполне и не считаю ее

достаточной для объяснения причин собы-

тия; но в его исследовании много ума и, без

всякого сомнения, много истины.

По мнению Тьерри, разделение империи

Карла Великого было результатом разнооб-

разия племен. Со смертью Карла Великого,

когда тяжелая рука, державшая вместе

столько различных народов, пала, они сна-

чала отделились друг от друга, потом сгруп-

пировались по своей внутренней природе, то

есть по происхождению, языку, нравам; и под

этим влиянием совершилось образование

новых государств. Таково в главных чертах

объяснение, которое Тьерри дает этому ве-

ликому событию. Вот как он толкует отдель-

ные факты и в каком порядке представляет

весь процесс переворота. Я сообщу, может

быть, его идеям форму, несколько более точ-

ную, систематическую, чем какую мы нахо-

дим в самих его письмах, но, в сущности, я

ничего не присовокуплю к ним и ничего не

отниму от них.

Между смертью Карла Великого и вос-

шествием Гуго Капета Тьерри различает две

большие эпохи. Первая простирается от

смерти Карла Великого до смерти Карла

Толстого, после которого семь королевств

(Тьерри насчитывает их девять) разделили

между собой территорию империи. Вторая

– от конца IX до конца X в., а именно до

восшествия на престол Гуго Капета. Этим

двум эпохам соответствуют два вида распа-

да, две революции, различные по предмету

и характеру, хотя происходящие от тех же

самых причин и стремящиеся к одной и той

же цели.

К первой эпохе принадлежит нацио-

нальная борьба племен; все великие собы-

тия, наполняющие ее, изъясняются тем со-

вершенно естественно. Главнейшая из них,

без сомнения, – распря Людовика Благочес-

тивого с его сыновьями и распря его сыно-

вей между собой. Какой их истинный харак-

тер? Отвечая на это, мы не можем не согла-

ситься с Тьерри, что при всем разнообразии

1

Recueils des historiens des Gaules et de la France,

t. VII, p. 302 и след.

1

См. полный текст Августина Тьерри в переводе

ниже.

162

От Карла Великого до Крестовых походов (768—1096 гг.)

событий они, тем не менее, носят один ха-

рактер, а именно: постоянные усилия разру-

шить единство империи направлены к тому,

чтобы основанием деления служило племен-

ное различие. Во всех событиях, совершив-

шихся между 814 и 888 гг., как и в тех двух

вышеупомянутых, Тьерри видит влияние од-

ной и той же причины, и ею объясняет обра-

зование девяти королевств, которые сложи-

лись на развалинах империи. Он насчитыва-

ет их девять, потому что относит Аквитанию

и Бретань к числу королевств, хотя в конце

IX в. графы бретанские и герцоги аквитан-

ские вовсе не носили королевского титула.

Начало X в. открывает собой вторую

эпоху и новую революцию. Дело идет уже

не о разделении государств по племенам:

эта работа пришла к концу. Франкская Гал-

лия видит себя под верховной властью чу-

жеземцев; народонаселение ее смешано;

большинство состоит из галлов, а потомки

Карла Великого были чистыми германцами.

Изгнать Каролингов, заменить их государя-

ми более национального происхождения,–

таково было, по мнению Тьерри, от 888 до

987 г., постоянное усилие населения соб-

ственной Франции; в этом заключалась тай-

на всех перемен, всех распрей X в., и осо-

бенно: 1) борьбы избранного короля Одо

(Eudes) против законного короля Карла Про-

стого; 2) борьбы Гуго Великого, герцога

Франции, против Людовика Заморского и

3) окончательного падения Людовика V и

восшествия на престол Гуго Капета.

Таким образом, по теории Августина

Тьерри, история Франции от Карла Вели-

кого до Гуго Капета представляет собой два

великих события: 1) разделение народов по

различию племен; 2) изгнание династии

чисто германского происхождения и заме-

на ее государями галло-франкскими, то есть

национальными. Таково построение этой

системы; в ней мы удивляемся редкому по-

ниманию происшествий, короткому знаком-

ству с положением лиц и общественными

нравами; но при всем том не будет трудно,

если я не ошибаюсь, показать всю непол-

ноту и крайнюю ее односторонность.

1. В различных союзах и сближениях, со-

вершавшихся в царствование Людовика

Благочестивого и его детей, народы слива-

лись и разделялись далеко не всегда по пле-

менам: много других причин руководили их

движениями, и племенные интересы зани-

мали при этом часто только второстепен-

ное место. Для доказательства я укажу на

факты, которые приводит сам Тьерри. В

войнах Людовика с его сыновьями народы

чисто германского происхождения являют-

ся защитниками императора и империи; в

междоусобиях же его детей они идут про-

тив нее, и среди ее защитников за Лотарем

идут римляне, галлы, готы, бургунды, фран-

ки; вовсе не все королевства соединялись

против императорских притязаний Лотаря,

потому что, например, король Аквитанс-

кий, Пипин II, соединяется с ним против

Людовика Немецкого и Карла Лысого. Оче-

видно, географическое положение, личные

интересы, множество временных и особен-

ных причин оказывали на эти союзы влия-

ние, часто более решительное, чем племен-

ное происхождение и родство наций.

2. Это родство также мало имеет влия-

ния на само формирование королевств: ко-

ролевства Бургундия цис-юранская и Бур-

гундия транс-юранская доказывают это ясно:

все племена смешаны в них, и границы их

определены совсем другими побуждениями.

3. Еще менее могло племенное проис-

хождение играть роль в образовании малых

государств, герцогств, графств, владетель-

ных земель и пр., на которые делилось каж-

дое королевство. Тут нет никакой борьбы

родовой, национальной, а распад существу-

ет, как и между великими массами населе-

ний, из которых сложились королевства.

Итак, не одно разнообразие племен, а и

другие причины содействовали разложению

империи Карла Великого и образованию

новых государств. Первое, без сомнения,

много помогло; но нельзя его считать глав-

ной, господствующей причиной, потому что

те же явления происходили как там, где оно

не имело места, так и там, где оно оказыва-

ло влияние. Главную причину предстоит

еще искать. Так как разнообразие племен

не может быть принято за причину, то по-

стараемся найти ее в другом месте.

В Галлии Римской и в ее населении древ-

нем и новом, в эпоху Великого переселе-

ния народов, были две первобытные ассо-

163

Эпоха Карла Великого и распадение его монархии

циации германского происхождения: коле-

но, управляемое началами личной свободы,

и дружина, устройство которой было ос-

новано на военном и аристократическом по-

кровительстве; впоследствии оба эти учреж-

дения, по переселении на римскую почву,

распались, потому что не соответствовали

новому положению завоевателей, обратив-

шихся в собственников и рассеянных по об-

ширной территории.

В то же время рушилось и римское об-

щество; по крайней мере, его главная орга-

низация, государственное управление, пала

от нашествия варваров. Таким образом, в

начале VIII в., и общество римское, и об-

щество германское равно погибли в Галлии

Франкской, обуреваемой всевозможными

родами анархии.

Попытка Карла Великого была воскре-

сить их вместе; он создал новую Римскую

империю с ее единством, учреждая, с одной

стороны, римскую администрацию, с другой

– национальные германские собрания и во-

енное покровительство. Он воспользовался

всякими ассоциациями, всеми правитель-

ственными органами, известными в империи

и Германии, которые были только расстрое-

ны, ослабли, с тем, чтобы укрепить их в свою

пользу. Он был вместе и начальник войска,

и председатель национальных собраний, и

император. Карл имел кратковременный ус-

пех и лично для себя. Это было воскреше-

ние, начало императорской администрации,

начало дружины и обычаи свободного коле-

на Германии, в приложении их на деле, были

равно неисполнимы. Для основания велико-

го общества должно, с одной стороны, най-

ти его элементы в духе людей, с другой – в

общественных отношениях. Но моральное

и социальное состояние народов в ту эпоху

противилось всякому соединению, всякому

единичному и обширному правительству.

Люди имели мало идей, да и те были весьма

ограничены. Отношения общественные ста-

новились редки и узки. Горизонт мысли и го-

ризонт жизни были крайне необширны. При

таких условиях великое общество невозмож-

но. Что можно принять за естественные, не-

обходимые узы его? С одной стороны, коли-

чество и обширность отношений, с другой –

масса и широта идей, посредством которых

люди сообщаются и сносятся. В стране и

эпохе, где нет ни отношений, ни многочис-

ленных и обширных идей, очевидно, узы ве-

ликого общества, великого государства, не-

возможны. Таков был именно характер того

времени, о котором мы говорим. Основные

условия обширного общества там вовсе и не

существовали. Маленькие общества, мест-

ные правительства, общества и правительст-

ва, соответственные самим идеям и социаль-

ным отношениям,– вот что одно было воз-

можно. Действительно, это одно и успело

основаться.

Элементы для таких маленьких обществ

и маленьких правительств вполне существо-

вали. Владетели бенефиций, полученных

ими от короля, или от разделения завоеван-

ных земель, графы, герцоги, правители про-

винций были рассеяны по территории. Они

сделались естественными центрами соот-

ветствующих им обществ. Вокруг них доб-

ровольно или насильственно соединялись

из окрестностей жители, свободные и рабы;

таким образом сложились те маленькие го-

сударства, те лены, о которых мы говорили

выше. В этом-то и заключается главная и

истинная причина распада империи Карла

Великого. Верховная власть и нация разло-

жились, потому что единство для них было

невозможно; все сделалось местным, ибо не

было ничего общего в интересах и умах.

Законы, суды, орудия порядка, войны, ти-

рании, привилегии – все сосредоточивалось

на небольших территориях, потому что нич-

то не могло ни управляться, ни поддержи-

ваться в обширных размерах. Но когда это

великое брожение различных социальных

условий и различных властей достигло сво-

их пределов, когда маленькие общества, за-

родившиеся в ту эпоху, оделись в несколько

правильную форму, и худо ли, хорошо ли,

но определенную иерархическими отноше-

ниями, соединившими их, этот результат за-

воевания и возрождающейся цивилизации

получил название феодального устройства.

В конце X в., с прекращением рода Каролин-

гов, такой переворот, можно сказать, был

довершен: с того времени начинается век так

называемой феодальной образованности.

Hist. de la civil. en France. II, 24 лекции.

164

От Карла Великого до Крестовых походов (768—1096 гг.)

Августин Тьерри

ОСНОВАНИЕ

НОРМАННСКОГО

ГЕРЦОГСТВА ВО ФРАНЦИИ.

885 г. (в 1825 г.)

Между первым появлением норманнов

у берегов Галлии при Карле Великом и пос-

ледней их высадкой при Карле Простом

прошло около ста лет. В этот промежуток

времени совершилось распадение Карловой

монархии, сопровождавшееся целым рядом

общественных бедствий всякого рода. От

территории Галлии оторвались не только те

страны, которые исконно отделялись от нее

своими естественными границами, но даже

и внутри ее самой произошло мелкое под-

разделение, вызванное различием географи-

ческого положения, местных преданий и

языка или наречий. Стремление к отдель-

ному политическому существованию нача-

лось с Бретани, независимой при первой

франкской династии и покоренной при вто-

рой: с первой половины IX в. она становит-

ся отдельным государством

1

. Ею управля-

ли свои короли, не только независимые от

чужого владычества, но даже завоеватели,

отнявшие у внука Карла Великого города

Ренн, Ванн и Нант. 50 лет спустя древнее

королевство визиготов, то есть страны меж-

ду Луарой, Роной и Пиренеями, после дол-

гих удачных и неудачных сопротивлений

владычеству франков составили отдельное

целое под названием Аквитании, или Гви-

енни; по другую же сторону Роны образо-

валось новое государство из Прованса с

присоединением южной части древнего ко-

ролевства бургундов. В то же время облас-

ти около Рейна, куда германские вторже-

ния внесли язык немецкий, составили от-

дельную страну от земель на запад, где

говорили на романском языке. Одно про-

межуточное пространство, стесненное эти-

ми новыми государствами, то есть земли

между Луарой, Маасом, Шельдой и грани-

цей бретанской, осталось королевством соб-

ственно галло-франков. Оно занимало про-

тяжение прежнего Неостеррика, или Нейст-

рии древних франков; но в IX в. называли

Нейстрией только западную приморскую

страну, а название Остер-рик, или Австра-

зия, прежде относившееся ко всей Германии,

незаметно было отнесено к берегам Дуная.

Это новое королевство, настоящая ко-

лыбель нынешней Франции, содержало сме-

шанное народонаселение: частью германс-

кое, частью галльское, или романское; по-

этому соседние народы называли его

по-разному, соответственно тому, как смот-

рели на обитателей Галлии. Итальянцы,

испанцы, англичане и народы скандинавс-

кие видели там только франков; но алеман-

ны, присваивая исключительно себе это по-

четное германское имя, отказывали в нем

своим западным соседям и называли их вал-

лонами, или вельсками (Wallons ou Wel-

sches). В самой стране существовало так-

же различие: землевладелец, окруженный

своими вассалами и своими поселянами,

исключительно занятый оружием или охо-

той и, следовательно, живший по обычаю

древних франков, принимал заимствован-

ное из наречия прежних завоевателей на-

звание франка, или барона. Люди же, не

имевшие господских владений, жили

сплошными массами, по обычаям римским,

в городах, селах и деревнях и от этого об-

раза жизни назывались горожанами (vilains)

или обывателями (manants). Были горожа-

не, слывшие свободными, и крепостные; но

свобода первых, всегда угрожаемая и наси-

луемая баронами, была неопределенна и не-

верна. В таком положении существовало

королевство Франция, как относительно

своего пространства, так и разных своих

обитателей, когда оно подверглось велико-

му последнему вторжению скандинавских

пиратов, заключившему долгий ряд этих на-

бегов завоеванием целой области. Для оп-

ределения причин такого знаменитого собы-

тия надобно перейти к истории Севера.

В конце IX столетия Гаральд Гарфагер,

то есть Прекрасноволосый, присоединил

силой оружия к своему участку остальную

Норвегию и стал королем над всей страной.

1

При Карле Лысом владетель Бретани, Номеноэ,

провозгласил себя независимым королем.

165

Эпоха Карла Великого и распадение его монархии

Такое уничтожение многих небольших не-

зависимых владений совершилось не без со-

противления: не только бились с ожесто-

чением за поземельное обладание, но и пос-

ле покорения страны множество людей

предпочли скорее покинуть родину и ски-

таться по морям, нежели повиноваться но-

вому королю. Большая часть таких изгнан-

ников стала разбойничать на северных мо-

рях, грабила острова и прибрежья и

возбуждала своих единоземцев к возмуще-

ниям. По этой политической причине заво-

еватель Норвегии сделался ожесточенней-

шим врагом пиратов. С многочисленным

флотом он преследовал их вдоль всех бере-

гов своего королевства и даже на водах Ор-

кадских и Гебридских островов, топил их

корабли, разорял пристанища, занятые ими

на многих островах океана. Сверх того, он

запретил строгими постановлениями пират-

ство и всякое насилие вооруженной рукой

в своем королевстве

1

.

С незапамятных времен велся между ви-

кингами (морскими королями) обычай

пользоваться по всем прибрежьям, без раз-

личия стран, правом поборов, называемым

ими страндгуг (strandhug), или сбором при-

пасов. Когда моряки при малом запасе у себя

продовольствия замечали на каком-нибудь

берегу плохо охраняемые стада, они прича-

ливали, захватывали животных, убивали, по-

трошили их и бесплатно запасались мясом и

платили ничтожную цену по своей воле.

Страндгуг был бичом селений и ужасом жи-

телей. Его производили даже люди, не упраж-

нявшиеся в морских разбоях, но по своему

могуществу и богатству уверенные в безна-

казанности

2

.

При дворе Гаральда, между ярлами, или

первостепенными вождями, был некто Рон-

гвальд, любимец короля, усердно ему слу-

живший во всех войнах. У Ронгвальда было

много сыновей, знаменитых храбростью, и

из них славнейшим был Рольф, которого для

благозвучия, свойственного многим именам

тевтонским, называли Роллой (или Ролло-

ном). По огромному своему росту, не нахо-

дя для себя коня из мелкой породы лошадей

своей родины, он всегда ходил пешком и по-

лучил прозвище Ганг-Роллы (Gang-Roll), то

есть Ролла Ходок. Однажды этот сын Ронг-

вальда, возвращаясь со многими товарища-

ми из плавания по Балтике, перед высадкой

в Норвегию, пристал к Вигену и там, по нуж-

де ли в припасах, или желая воспользовать-

ся случаем, произвел насильственный побор

(strandhug). В тех же местах, по случаю, на-

ходился и король Гаральд, которому жите-

ли принесли жалобу. Не принимая в уваже-

ние личности виновника грабежа, король не-

медленно собрал судейский совет (thing),

чтобы судить Роллу по закону. Прежде чем

обвиняемый явился перед собранием, кото-

рому надлежало приговорить его к изгна-

нию, жена Ронгвальда прибежала к королю,

прося пощады своему сыну: Гаральд остал-

ся непреклонным. Тогда эта женщина, оду-

шевленная гневом и материнским горем,

начала говорить по вдохновению, как это

водилось у скандинавов, когда что-либо их

сильно возбуждало. Она сказала в стихах

королю следующее: «Ты изгоняешь из стра-

ны, как врага, человека благородного. Слу-

шай же мои слова: опасен разъяренный

волк – беда стадам, пасущимся близ леса».

Несмотря на эти загадочные угрозы, при-

говор состоялся, и Ролла был навсегда

изгнан из отчизны. Он собрал несколько ко-

раблей и поплыл к Гебридам. На этих остро-

вах нашли убежище некоторые из скандина-

вов, покинувших Норвегию вследствие заво-

еваний короля Гаральда. Почти все они были

люди родовитые и знаменитые военными

подвигами. Вновь прибывший изгнанник

присоединился к ним для участия в морских

разбоях. Собрав все свои корабли, они со-

ставили довольно многочисленный флот,

который управлялся не одним военачальни-

ком, а всеми главными товарищами. В чис-

ле их Ролла пользовался только тем преиму-

ществом, которое соответствовало его дос-

тоинствам и славному имени.

Отплыв от Гебридов, флот обогнул се-

верную оконечность Шотландии, направил-

ся к юго-востоку и вошел в Галлию устьем

Шельды; но так как эта часть страны, от при-

роды бедная, была уже не раз опустошаема

и представляла мало для добычи, то пираты

1

Mallet. Histoire du Danemarck, t. I, p. 223.

2

Depping. Histoire des expeditions maritimes des

Normands, II, ch. VIII, p. 57.

166

От Карла Великого до Крестовых походов (768—1096 гг.)

опять пустились в море, держались на юг,

вошли в устье Сены и поднялись (895 г.) до

Жюмьежа, в пяти лье от Руана. В то время

окончательно определились границы коро-

левства Франции, втесненной в простран-

ство между Луарой и Маасом. После дол-

гих внутренних раздоров за поземельные

владения настала в этом королевстве пере-

мена политическая, осуществившаяся через

100 лет низвержением второй франкской ди-

настии. Король французов, потомок Карла

Великого, названный по прадеду также Кар-

лом, походил на своего родоначальника

только именем. Он оспаривал тогда свою

корону у соперника вовсе не королевского

происхождения. Оба воюющие вождя, ко-

роль династический и король выборный,

смотря по успеху их оружия, поочередно

владели страной; но ни тот, ни другой не

были достаточно могущественны для защи-

ты страны от вторжения норманнов: все

силы королевства напрягались с обеих сто-

рон на междоусобную войну. Пираты, не

встречая против себя никакого войска, бес-

препятственно грабили и жгли по обоим бе-

регам Сены

1

.

Гул этого погрома вскоре достиг Руана:

жители ужаснулись, не имея надежды защи-

тить городские стены, частью разрушенные

еще в прежние нашествия, а помощи ожи-

дать было неоткуда. При этом общем уны-

нии архиепископ Руанский, человек благо-

разумный и твердый, для спасения своей

паствы решился вступить в переговоры о

сдаче города прежде первого неприятельс-

кого приступа. Несмотря на ненависть се-

верных язычников к христианскому духовен-

ству, доходившую до кровожадности, архи-

епископ прибыл в неприятельский стан,

находившийся близ Жюмьежа, и говорил с

норвежцами через переводчика. Он так ус-

пешно работал словом и делом, столько обе-

щал, столько давал, говорит старинный ле-

тописец, что выхлопотал перемирие с Рол-

лой и его товарищами: им был обеспечен

свободный доступ в город, а они обещали

городу безопасность. Норвежцы совершен-

но мирно пристали к берегу Сены, близ цер-

кви св. Морена. Вожди их обошли город по

всем направлениям, осмотрели укрепления,

водоемы, набережные: все им понравилось,

и они избрали Руан своим главным складоч-

ным и оборонительным местом.

Приняв во владение этот город, норман-

нские начальники с главными своими сила-

ми опять поплыли вверх по Сене и устроили

себе укрепленный лагерь при впадении в эту

реку Эры. Здесь они стали выжидать при-

ближение шедшего против них французско-

го войска. Король Карл, или Шарль, по ро-

манскому выговору, распоряжаясь тогда в

королевстве без соперника, решился на ог-

ромное усилие и спешил отразить нашест-

вие норманнов. Войска, предводительствуе-

мые герцогом французским Рагенольдом

(Rahgenold), или Реньйо (Regnauld), шли

вдоль р. Эр и стали на правом берегу в неко-

тором отдалении от неприятельского лаге-

ря. В числе графов, по приказанию короля

поднявших знамена на битву против языч-

ников, был один обращенный в христианство

язычник, прежде знаменитый морской ко-

роль Гастинг. Двадцать лет назад этот уста-

лый искатель приключений примирился с ко-

ролевством Французским, получив в свое

управление графство Шартрское. На фран-

цузском совете, собравшемся для рассужде-

ния о предстоящих действиях, был и Гастинг.

Спрошенный в свою очередь, он подал со-

вет: прежде сражения вступить в перегово-

ры с неприятелем. Это мнение, хотя и подо-

зрительное для некоторых из французских

вождей, взяло перевес, и Гастинг, сопровож-

даемый двумя посланными, знавшими датс-

кий язык, отправился на переговоры с нор-

вежцами.

Трое уполномоченных следовали по те-

чению Эры до места, против которого нор-

маннское товарищество устроило свои око-

пы. Остановившись и возвысив голос, что-

бы быть услышанным на другом берегу

реки, граф Шартрский крикнул: «Гей, храб-

рые воины! Как зовут вашего сеньора?» –

«У нас нет господина,– отвечали норман-

ны,– мы все ровня».– «Зачем же вы прибы-

ли в эту страну и что вы хотите?» – «Хо-

тим покорить себе жителей и землю. А ты

кто, ты, хорошо говорящий по-нашему?»

Граф продолжал: «Слыхали ли вы о слав-

ном морском короле Гастинге, воевавшем

1

См. о том ниже.

167

Эпоха Карла Великого и распадение его монархии

это королевство и объезжавшем моря на

многих кораблях?» – «Конечно, слыхали,–

сказали норманны.– Гастинг начал хорошо,

а кончил худо».– «Не хотите ли вы поко-

риться королю Карлу, за вашу службу и вер-

ность он наградит вас почестями и владени-

ями?» – «Нисколько, нисколько! Мы не хо-

тим покоряться никому, а что завоюем, то

будет наше. Ступай. Можешь пересказать

это королю».

Гастинг возвратился с этим ответом и в

последовавшем затем совещании советовал

не предпринимать нападения на окопы языч-

ников. «Вот совет предателя!» – крикнул се-

ньор Роллан; а за ним повторили то же и

многие другие. Старый морской король, по

чувству ли негодования за оскорбление, или

по безмолвному сознанию в своей неправо-

сти, немедленно покинул не только войско,

но и свое Шартрское графство, и удалился

неизвестно куда. Но предусмотрительность

его оправдалась: при нападении на укреплен-

ный лагерь войска были совершенно разби-

ты, а герцог Франции убит рыбаком из Руа-

на, сражавшимся за норвежцев.

Ролла и его товарищи открыли себе этой

победой свободное плавание вверх по Сене,

достигли Парижа и осадили этот город, но

не могли его взять. Один из главных их вож-

дей был захвачен осажденными; остальные,

чтобы его выручить, заключили с королем

Шарлем перемирие на год и отправились

на грабеж северных областей, не принадле-

жавших уже Франции. К концу перемирия

(900 г.) они поспешили возвратиться в Руан

и оттуда пустились к Байё, внезапно взяли

этот город, убили в нем графа и часть жи-

телей. Этот граф, по имени Беранжер, имел

прекрасную дочь, которая при разделе до-

бычи досталась Ролле. Скандинав взял ее

себе в жены по обрядам своей веры и зако-

ну своей отчизны.

Эврэ и многие другие окрестные города

были также захвачены норманнами, которые

таким образом распространили свое влады-

чество на большую часть территории, назы-

вавшейся тогда старинным именем Нейст-

рии. Руководимые некоторым политическим

здравым смыслом, норвежцы переставали

разбойничать в тех местах, где уже не встре-

чали сопротивления, и начали довольство-

ваться правильной данью с городов и селе-

ний. По тому же здравому смыслу они ре-

шились подчиниться верховному начальни-

ку, облеченному постоянной властью; выбор

товарищества пал на Роллу, которого они

сделали своим королем, говорит древний

летописец; но этот титул, данный ему, веро-

ятно, на северном наречии, вскоре заменен

был французскими титулами дюка (герцога)

или конта (графа). Хотя новый герцог был

язычник, но полюбился туземцам. Прежде

они проклинали его за разбои, а потом ста-

ли любить, как покровителя, охранявшего их

и от новых нападений с моря, и от бедствий

междоусобной войны, опустошавшей осталь-

ную Францию

1

.

Основав отдельное территориальное вла-

дение, норманны стали продолжать войну

против французов еще с большей последо-

вательностью. Они соединились с другими

скандинавами, вероятно, датского происхож-

дения, завладевшими устьями Луары, и по-

ложили одновременно разграбить всю стра-

ну между Сеной и Луарой: опустошение про-

стерлось даже в Бургундию и Овернь.

Париж, вторично осажденный норманнами,

отбился так же, как Шартр, Дижон и другие

укрепленные места; но множество городов

открытых были разграблены и даже истреб-

лены. В 912 г., спустя 16 лет после занятия

Руана, французы всех сословий, измученные

непрерывными нападениями норманнов, на-

чали требовать, чтобы война эта была окон-

чена во что бы то ни стало. Епископы, гра-

фы и бароны указывали королю на эту необ-

ходимость; горожане и поселяне при

проездах короля вопили о мире. Старинный

писатель сохранил нам выражения народно-

го ропота: «Что теперь видим повсюду? Ра-

зоренные церкви, убитых людей. По слабо-

сти короля норманны делают во Франции что

хотят; от Блуа до Санлиса нет десятины

хлебного посева, и никто не смеет работать

ни на пашне, ни в виноградниках. Если не

окончится война, будет дороговизна и го-

лод». Король Шарль, по прозванию Про-

стой, или Глупый

2

, которому история сохра-

1

См. ниже.

2

Carolus simplex, sive stultus. Script. rer. gallic. et

francic, t. IX, p. 22.

168

От Карла Великого до Крестовых походов (768—1096 гг.)

нила первое прозвище, имел на этот раз

столько ума, что послушался народного го-

лоса. Может быть, уступая этому общему

желанию, он имел и политический расчет

искать мира и союза с норманнами, чтобы

найти в них опору против своих тайных вра-

гов, желавших его низложения с престола.

Он позвал на великое собрание своих баро-

нов и епископов и по обычаю того времени

просил у них помощи и совета. Все решили

заключить перемирие и вести переговоры о

мире (912 г.).

Архиепископ Руанский был способней-

шим человеком для устройства этого дела:

несмотря на разность веры, он имел на Рол-

лу влияние, вроде того, какое имели еписко-

пы V в. на завоевателей империи. После нор-

маннского вторжения он не прекращал сво-

их сношений с другими епископами и

баронами Франции; может быть, он даже уча-

ствовал в их совещаниях. Во всяком случае,

он охотно принял на себя передачу мирных

предложений. Поэтому он пришел к Ронг-

вальдову сыну и сказал ему: «Король Карл

предлагает тебе в супружество свою дочь и

наследственное владычество во всей стране,

от реки Эпта до Бретани, с условием, чтобы

ты принял христианскую веру и мир с Фран-

цией».

На этот раз норманн не сказал: «Не хо-

тим покоряться никому»; другие мысли,

другие желания родились в нем с тех пор,

как он стал управлять уже не толпой раз-

бойников, а обширной страной. Христиан-

ство, вне которого Ролла не мог быть рав-

ным знатнейшим владельцам во Франции,

перестало быть ему ненавистным; а боль-

шинство его товарищей, живя между хрис-

тианами, утратили свой языческий фана-

тизм. Ролла считал себя вправе вступить в

новый брак и выслать от себя жену, взятую

по обычаям и обрядам языческим. «Речи

короля хороши,– сказал он архиепископу,–

но земля, предлагаемая им мне, недостаточ-

на; она обеднела и не обработана; людям

моим после мира нечем будет жить». Ар-

хиепископ передал ответ королю, который

поручил ему предложить Ролле и Фланд-

рию, хотя на эту страну сам Карл имел толь-

ко оспариваемое притязание. Норманн не

принял и этого предложения, отзываясь, что

Фландрия земля плохая, полная грязи и

болот. Тогда, не зная, что бы еще придать,

Шарль Простой велел сказать, что дает еще

в удел Бретань в соединении с Нейстрией;

это предложение было подобно предыдуще-

му, потому что Бретань была государство

независимое: короли Франции могли при-

сваивать себе право господства только на

графство Реннское, отвоеванное у них за

полстолетия властителями Бретани. Но

Ролла не обратил на это внимания и при-

нял предложение, как бы не замечая, что

ему передают в наследство давнишнюю рас-

прю.

Король Франции и начальник норман-

нов прибыли в селение Сен-Клер на Эпте

для торжественного утверждения договора.

Каждого из них сопровождала многочислен-

ная свита. Французы поставили свои шат-

ры по одну сторону реки, а норманны по

другую. В назначенное время Ролла подо-

шел к королю, положил обе свои руки в его

руки и, стоя, произнес обычные слова: «От-

ныне я ваш человек и клянусь верно охра-

нять вашу жизнь, ваше тело и вашу коро-

левскую честь». Потом король и его баро-

ны почтили норманнского вождя титулом

графа и поклялись в неприкосновенности

его жизни, тела, чести и всей его области,

означенной в мирном договоре.

Торжество казалось оконченным, и но-

вый граф хотел уже удалиться, когда фран-

цузы сказали ему: «Прилично получающе-

му такие дары преклонить колена перед ко-

ролем и поцеловать ему ногу». Норманн

отвечал: «Никогда ни перед каким челове-

ком не преклоню колена и не поцелую ноги

никакому человеку». Бароны настаивали на

исполнении этого обряда, бывшего в упо-

треблении еще при дворе франкских импе-

раторов, и Ролла с лукавой простотой велел

одному из своих людей подойти и поцело-

вать вместо него ногу короля. Норвежский

воин подошел, нагнулся, не склоняя коле-

на, взял короля за ногу и поднял ее для це-

лования так высоко, что Карл Простой оп-

рокинулся и упал. Непривычные к услови-

ям вежливости пираты разразились громким

хохотом. Настало кратковременное смяте-

ние; но дальнейших дурных последствий

этого странного происшествия не было.

169

Эпоха Карла Великого и распадение его монархии

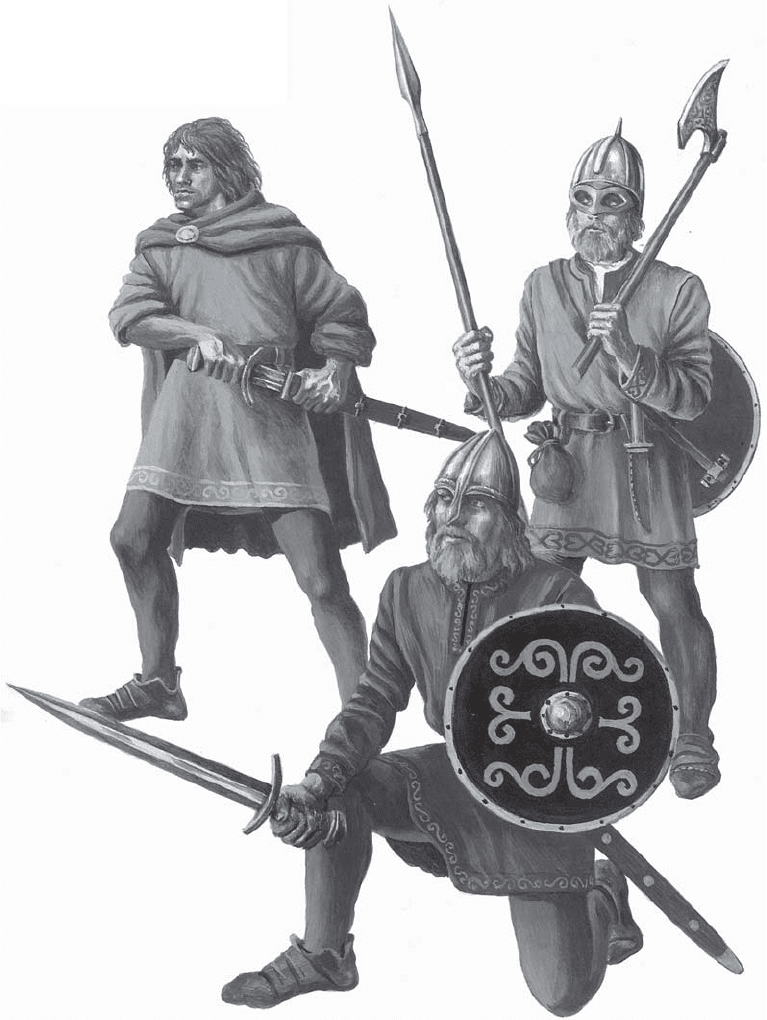

Скандинавские воины IX–XI вв.

170

От Карла Великого до Крестовых походов (768—1096 гг.)

Остались к выполнению две статьи до-

говора: обращение в христианство нового

короля или герцога Нормандии и женитьба

его на дочери короля; согласились совер-

шить это двойное торжество в Руане, и мно-

гие французские бароны проводили туда

невесту. После непродолжительного уче-

ния сын Ронгвальда был крещен архиепис-

копом и с совершенной покорностью при-

нял его наставления. Потом неофит, то есть

новокрещенный, спрашивал о церквах и

святых, наиболее чтимых в его новых вла-

дениях. Архиепископ назвал ему шесть цер-

квей и трех святых, Богоматерь, св. Миха-

ила и св. Петра. «А кто наисильнейший по-

кровитель из святых по соседству?» –

спросил герцог. «Святой Дионисий»,– от-

вечал архиепископ. «Ну, так прежде разде-

ла земель между моими сотоварищами я

дам части Богу, Пресвятой Марии и другим

святым, тобой мне названным». Действи-

тельно, нося семь дней белую одежду ново-

крещенного, Ролла ежедневно дарил по оче-

реди каждой из названных ему церквей по-

земельное владение. Потом, надев свое

обыкновенное платье, он занялся делами

политическими и общим разделом Норман-

дии между норвежскими пришельцами.

Земли были разбиты по шнуру, говорят

древние летописцы: этим способом обык-

новенно измерялась поземельная собствен-

ность в Скандинавии. Все земли, обработан-

ные и пустопорожние, за исключением вла-

дений церковных, были разделены вновь,

без всякого внимания к правам туземцев.

Товарищи Роллы, начальники и простые

воины, смотря по чину каждого, сделались

владетелями городов и селений, властите-

лями-собственниками больших и малых

имений. Прежние владельцы были вынуж-

дены подчиняться воле новопришельцев,

уступить им по их требованиям свои владе-

ния и нанимать у них собственные свои

имения или пользоваться ими под услови-

ем подданства. Поэтому работники, состав-

лявшие принадлежность имений, подпали

под власть новых господ, и многие из преж-

де свободных людей стали крепостными. С

новым распределением поземельной соб-

ственности возникли новые географические

названия. Многие имения означались по

собственным именам скандинавских завое-

вателей, которым они достались в удел.

Хотя состояние мастеровых людей и зем-

ледельцев было почти одинаково как во

Франции, так и в Нормандии, однако надеж-

да на большую безопасность и обновление

общественной жизни, обыкновенно сопро-

вождавшее образование нового государства,

привлекли в Нормандию много ремеслен-

ников и земледельцев, желавших там уст-

роиться, под покровительством и управле-

нием герцога Роллы. Имя его, произносив-

шееся по-французски Ру, приобрело

народную известность во Франции. Он слыл

за величайшего недруга воров и за право-

суднейшего владетеля тогдашнего времени.

Большая часть норвежцев, следуя при-

меру своего вождя, охотно приняла креще-

ние; а другая часть на это не решилась и

предпочла остаться при обычаях своих

предков. Эти староверы соединились вмес-

те, чтобы составить отдельную колонию, и

основались близ Байё. Может быть, их при-

влекали туда нравы и язык обитателей Байё,

происходивших от саксов и в X в. еще гово-

ривших наречием германским. В этой час-

ти Нормандии норвежский говор, мало от-

личаясь от туземного, слился с ним в один

язык, понятный датчанам и другим сканди-

навам. Когда, после нескольких поколений,

норманнские бароны Бессина и Котентина,

увлекаемые общим примером, склонились

к христианству, в них еще были заметны

признаки скандинавского направления.

Между всеми владельцами и рыцарями Нор-

мандии они отличались особенным буйст-

вом и почти постоянно враждебностью к

правлению герцогов; некоторые из них дол-

го сохраняли на своем оружии языческие

девизы и противопоставляли норманнско-

му боевому возгласу: «Помоги, Боже!»

древний воинский крик скандинавов: «Тор,

помоги!»

Мир между французами и норманнами

был непродолжителен: последние искусно

воспользовались тогдашними обстоятель-

ствами, чтобы распространить свои владе-

ния на восток, почти до впадения Оазы в

Сену; к северу земли их ограничивались

речкой Брель, а на юго-западе речкой Коэ-

нон. Всех жителей этих стран французы и