Таранов П.Я. Буровзрывные работы

Подождите немного. Документ загружается.

ление газа в пласте не превышает 10 ат, то пласт вскрывают сотря-

сательным взрыванием. В шпуры помещают ярусные заряды и

электродетонаторы мгновенного и короткозамедленного действия

(рис. 81) с замедлением не более 130 мсек. Все заряды должны быть

взорваны одновременно.

При высоком давлении газа в пласте бурят дренажные скважины и

после снижения давления до 10 ат вскрывают пласт сотрясательным

взрыванием. Для снижения давления газа и разрядки напряжения в

пласте и боковых породах иногда применяют каму-флетное

взрывание (прострелку скважин), которое осуществляется в

режиме .сотрясательного взрывания. Методика сотрясательного и

камуфлетного взрывания разработана МакНИИ [26].

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Г л а в а Х

СПОСОБЫ БУРЕНИЯ ШПУРОВ И СКВАЖИН

И ВОПРОСЫ ТЕОРИИ БУРЕНИЯ

§ 42. Классификация способов бурения

Все способы бурения шпуров и скважин можно разделить на две

группы — механические и физико-химические.

К м е х а н и ч е с к и м с п о с о б а м б у р е н и я относятся: вра-

щательное бурение, ударное, ударно-вращательное ' и вращательно-

ударное

2

. Эти способы являются наиболее распространенными.

К. ф и з и к о-х и м и ч е с к и м с п о с о б а м б у р е н и я относят-

ся: термическое бурение, взрывное, гидравлическое, электрогидрав-

личеокое и ультразвуковое. Из этих способов в производстве

применяются термический и взрывной. Остальные способы находятся

еще в стадии разработки и лабораторного исследования.

В р а щ а т е л ь н ы й с п о с о б бурения применяется преиму-

щественно в породах мягких и средней крепости с коэффициентом

крепости / = 1-МО по шкале проф. М. М. Протодьяконова (при

бурении взрывных скважин алмазным инструментом вращательное

бурение может применяться и в самых крепких породах), ударный

с п о с о б — в породах более крепких (/ = 6 -ь20).

Ударно-вр а щ а т е л ь н ы й с п о с о б бурения, в котором

соединены положительные стороны вращательного и ударного спо-

собов, применяется в породах средней крепости и весьма крепких (/ =

6-^-14), в р ащ ате л ьно-уд а рн ое— в породах от средней крепости

до очень крепких (/ = 6 ~ 20).

При любом механическом способе бурения разрушение породы от

воздействия бурового инструмента может быть объемное, по-

верхностное или усталостное [21].

О б ъ е м н о е р а з р у ш е н и е происходит в том случае, когда

давление лезвий инструмента на породу превосходит твердость.

породы на вдавливание (критическое напряжение), т. е.

_________ . £>свд,

________(92)

1

Вращательное бурение с приложением к буру небольших ударных нагру

зок с большой частотой ударов. »

2

Ударное бурение с приложением к буру «©большого осевого усилия и кру

тящего момента.

где Р— осевое усилие на буровой инструмент, кГ (1 кГ = 9,81 н); F —

■ общая площадь контактов лезвий инструмента с поро-

■ дой, см

2

; с

вд

—твердость породы на вдавливание, кГ/см

2

(1

кГ/см

2

=

= 9,8Ы0

4

н/ж2). В этом случае лезвия бурового инструмента

будут эффективно

внедряться в породу и разрушать ее.

Р

П о в е р х н о с т н о е р а з р у ш е н и е будет при -р < с

вд

. В этом

случае разрушение породы будет происходить только вследствие

истирания ее. Этот вид разрушения весьма неэффективен и его сле-

дует избегать.

У с т а л о с т н о е р а з р у ш е н и е породы происходит также р

при -ъ < а

вд

, если в результате многократного силового воздействия

твердость породы а

вд

снижается и на забое периодически возникают

условия для объемного разрушения. Этот вид разрушения также

неэффективен и его следует избегать. Усталостное разрушение

породы имеет место при дробовом бурении и иногда при ударном,

когда j < а

В

д.

§ 43. Принцип и теория вращательного бурения

При (вращательном бурении шпуров рабочим инструментом яв-

ляется резец, которому буровая машина сообщает через буровую

штангу вращательное и поступательное движение. .

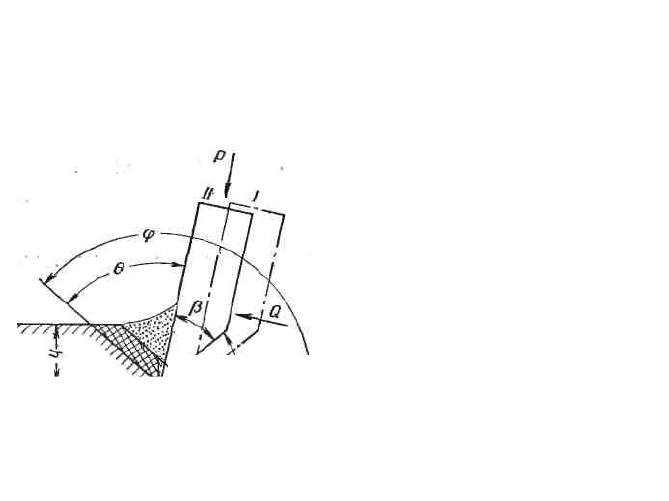

Принцип вращательного бурения заключается в следующем. Под

непрерывным действием силы Р (рис. 82), создающей поступательное

движение, резец углубляется в породу, раздавливая ее лезвием. Под

действием силы Q, создающей вращательное движение, резец снимает

стружку породы толщиной h. Разрушенная порода выдается из шпура

витками спиральной буровой штанги или потоком воды.

Процесс снятия резцом стружки породы происходит следующим

образом. В начале бурения плоскость забоя перпендикулярна оси

вращения (направлению подачи) резца. Затем при вращении и осевом

перемещении резца она станет наклонной, а перед передней гранью

каждого пера резца будет уступ высотой h, называемый толщиной

стружки. Передняя грань пера резца соприкасается с породой не по

всей толщине стружки; площадь соприкосновения — величина

переменная. В начальный момент после скалывания очередного

элемента стружки площадь соприкосновения незначительна (рис. 82,

положение /). Затем по мере вращения резца (при этом происходит

смятие породы передней гранью) и осевого перемещения (при этом

происходит разрушение породы под лезвием пера резца) площадь

соприкосновения передней грани с породой увеличивается до тех пор,

пока возникающее при этом усилие не превзойдет предела прочности

породы по плоскости скалывания. В этот мо-

мент происходит образование нового элемента стружки (рис.

82„ положение //). Откол элементов стружки происходит под углом

скалывания <р, который равен 150—160° и не зависит от крепости

породы и геометрической формы резца [15].

Скорость бурения зависит от ряда факторов, главными из которых

являются: осевое усилие, скорость вращения резца, крепость

породы, форма и материал рез-

ца и способ удаления разру-

шенной породы.

Вследствие сложности во-'

проса общепризнанной теории

бурения еще нет, но имеется ряд

рабочих гипотез [21, 22, 24].

Согласно гипотезе проф. Л. А.

Шрейнера [15], при вращательном

бурении каждая точка лезвия резца

описывает в шпуре винтовую линию.

Толщина снимаемой стружки

(толщина скалываемого слоя

породы) и скорость бурения зави-

сят от осевого усилия на единицу

длины лезвия Pi и числа оборотов резца. Усилие Pi и давление резания

Qi, отнесенные к единице длины. лезвия, определяются из формул:

P

1

=c

BP!

F

1

-\-fmbo

CK

; (93)

Т5У777?Ъ?77777?77?

Рис. 82. Схема разрушения породы рез-

цом при вращательном бурении

вдП.

(94)

где а

БД

— сопротивление породы вдавливанию;

F\ — площадь контакта лезвия с породой (на единицу длины

лезвия): / — коэффициент трения; Ь — толщина стружки; Оск

—'Сопротивление породы скалыванию;

_ ________1_______.

т

~~ sin 6' (sin в — / cos 6)'

6 — угол между передней гранью резца и плоскостью скалывания; 6'=

90°-г 6 (см. рис. 82). Вследствие сложности расчетов

теоретическими формулами обычно не пользуются.

При расчете производительности или скорости бурения, а также

ори выборе режима бурения (осевого усилия и скорости вращения

резца) пользуются данными практики или экспериментов.

На рис. 83 приведены кривые зависимости скорости бурения и

потребляемой мощности от осевого усилия Р и скорости вращения п

при бурении в тонкозернистом песчанике (данные исследова-

Qi =m&a

C

K + /<W

7

ний ДонУГИ). Из кривых видно, что скорость бурения повышается с

увеличением числа оборотов, ио до известных пределов. Так, мак-

симальная скорость бурения получена при 250—300 об/мин и при

осевом усилии 830 кГ. При меньшем числе оборотов скорость бурения

и энергетические затраты снижаются, а при большем числе оборотов

(более 300) скорость бурения снижается, а энергетические затраты на

единицу длины или объема шпура повышаются. Это объясняется

действием фактора времени — при большем числе оборотов

/

/

Пт9Ю

2Ti

>

У/

0520

^''

_____..•

'

^2Ti

^150 у

150

,520

^rpgiO

£

200 Ш 600 800 Р.кг

см/мин

50

40

30

20

200

800 п.0Й/мин

а

V,

см/

мин

нбт квп?

50- 4

4S

30

w-

10-

9

Рис. 83. Кривые зависимости скорости бурения v (сплошная линия) и потреб-

ляемой мощности N (пунктирная линия): а — от величины осевого усилия Р; б — от скорости

вращения я

уменьшается продолжительность действия внешних сил по контакту

между режущим инструментом' и породой в каждом данном

положении [15]. Кроме того, большое значение имеет интенсивность

удаления из-под резца разрушенной породы.

При определении рационального режима бурения можно руко-

водствоваться ориентировочными данными, приведенными в табл. 22,

составленной на основании работ А. Д. Имаса (ДонУГИ).

Т а б л и ц а 22