Тер-Саркисов P.M. Разработка месторождений природных газов

Подождите немного. Документ загружается.

Это достаточно наглядно отражается в приведенных на рис. 3.46 ре-

зультатах

расчета динамики насыщенности коллектора жидкостью. Для

принятых в вариантах расчета условий наименее интенсивное повторное

накопление

жидкости отмечалось в варианте 5Г (фазовые проницаемости

5П).

Это объяснялось тем, что для увеличения дебита скважины в расчетах

не

приходилось увеличивать депрессию на забое скважины. Ее значения

изменялись

от 1,5 МПа (непосредственно после обработки скважины) до

3,1 МПа (по завершении рассматриваемого периода эксплуатации в

120 сут). Поддержание относительно низких депрессий на забое скважин

обусловливалось тем, что для этого вида относительных фазовых проница-

емостей характерны высокие значения проницаемостей для газа при зна-

чениях остаточной насыщенности жидкости в обработанной зоне пласта. В

результате

обработки скважины продуктивность ее увеличивалась более

чем в 2 раза. Повторное накопление конденсата в этом варианте расчетов

происходило также менее интенсивно, чем в остальных вариантах. Прак-

тически постоянное распределение насыщенности коллектора жидкостью

устанавливалось по истечении 45 сут эксплуатации скважины (см. рис. 3.46,

в).

Этот профиль насыщенности конденсатом напоминал по своему харак-

теру

исходный (до обработки) профиль насыщенности, однако значения

максимальной

насыщенности в призабойной зоне пласта составляли 90 %

от исходных значений. Соответственно к этому моменту времени на

неко-

тором значении (примерно в 1,1 раза превышающем значение до обработ-

ки)

устанавливалась продуктивность скважины (см. рис.

3.47).

Характерным

при

этом оказалось довольно существенное отношение дебитов скважины

по

жидкости (фильтрующейся в виде сводной фазы) и по

газу.

Максималь-

ное

значение этого отношения составляло около

0,0047

т/тыс, м

3

. Это

обусловливалось низкими критическими значениями насыщенности кол-

лектора жидкостью (S^

Kp

<=

0), а соответственно и существованием

двух-

фазной

фильтрации во всем объеме пласта (при средней насыщенности

пласта жидкостью 15 %).

Более значительные депрессии были характерны для вариантов расче-

та 1Г (фазовые проницаемости 1П) и 2Г (фазовые проницаемости 2П). Де-

прессии

в этих вариантах составляли соответственно 2,5 — 4,5 и 1,6 —

3,5 МПа. Продуктивность пласта после обработки скважин

сухим

газом в

вариантах расчетов И и 12 увеличивалась соответственно в 3 и 3,2 раза.

Однако за счет повторного накопления отмечалось ее снижение. Уже после

10 сут эксплуатации продуктивность скважины, согласно расчетам, превы-

шала исходную в 1,8 — 2 раза (см. рис.

3.47).

К этому моменту основное

накопление

жидкости происходило в зоне на расстоянии от скважины 2 —

10 м (например, для варианта 1Г, см. рис. 3.46, а). Постепенное уменьше-

ние

продуктивности скважины за период от 10 до 30 — 35 сут для этих ва-

риантов расчета сопровождалось ростом насыщенности коллектора жид-

костью в этой зоне до значений выше критических (значений, отвечающих

началу движения жидкой фазы).

Вслед

за этим "жидкостная" зона начала

быстро расширяться к забою скважины, и уже к 35 — 40 сут после обра-

ботки скважины профиль насыщенности у забоя скважины принял близ-

кий

к исходному (до обработки) вид. Продуктивность скважины к этому

времени уменьшилась до своих постоянных значений, превышающих ис-

ходные (до обработки) в среднем на

10—15%.

Образование области

двух-

фазной

фильтрации газа и жидкости наглядно подтверждается динамикой

изменения

соотношения дебитов скважины по жидкости и

газу.

Как видно

331

из

рис. 3.48, для рассматриваемых вариантов 1Г и 2Г, начиная соответст-

венно

с 30 и 38 сут после обработки скважины, часть конденсата начинает

поступать в скважину в виде подвижной фазы и

дебит

жидкости уже отли-

чается от нуля.

Несколько

иной характер повторного накопления ретроградной жид-

кости

отмечается в расчетных вариантах ЗГ (фазовые проницаемости 1П) и

4Г (фазовые проницаемости 2П). Для принятых в этих вариантах зависи-

мостей фазовых проницаемостей характерны более низкие, чем в осталь-

ных вариантах, значения относительной фазовой проницаемости коллек-

тора для

соответствующих

значений насыщенности пласта конденсатом.

Поэтому для этих вариантов расчетов, для поддержания тех же значений

дебитов (что и в остальных вариантах) требовались более значительные

депрессии: 5,0 — 8,3 и 5,8 — 8,5 МПа. Это вызывало более интенсивное по-

вторное выпадение конденсата в области наиболее резкого изменения дав-

ления,

т.е. непосредственно у забоя скважины (для варианта ЗГ, см. рис.

3.46, б). Несмотря на наиболее значительное в этих вариантах увеличение

продуктивности скважины за

счет

ее обработки (в 3,5 — 4 раза), повторное

накопление

конденсата приводило к быстрому уменьшению продуктивнос-

ти скважины до исходных значений. Уже через 15 — 20 сут после обработ-

ки

скважины насыщенность жидкостью в ее призабойной зоне увеличива-

лась до значений, близких к исходным. Характерным при этом являлось

повторное накопление ретроградного конденсата у забоя скважины в усло-

виях продолжающейся однофазной фильтрации газа. Как видно из рис.

3.48, соотношение дебитов жидкости и газа в обоих этих вариантах расче-

тов было равно

нулю

на всем протяжении периода эксплуатации скважины

после ее обработки.

Значительный

интерес для всесторонней оценки эффективности обра-

ботки призабойных зон газоконденсатных скважин представляет опреде-

ление влияния на этот процесс абсолютной проницаемости коллектора.

Для пластов с хорошими коллекторскими свойствами немаловажно

уста-

новление

возможности поддержания на скважине значительных дебитов

газа после обработки. С целью исследования этой проблемы были выпол-

нены

расчеты по вариантам 6Г и 7Г (см. табл. 3.7). Эти варианты отлича-

лись от рассмотренных ранее вариантов ЗГ и 4Г только значениями абсо-

лютной проницаемости пласта и создаваемыми на скважине депрессиями.

Коэффициенты

проницаемости пласта в варианте 6Г задавались значитель-

ными

(более чем в 3 раза) по сравнению с вариантом ЗГ. При этом депрес-

сии

уменьшались всего лишь в 1,5 — 2 раза. Коэффициенты проницаемости

пласта в варианте 7Г принимались в 6,6 раза большими, чем в варианте 4Г.

Депрессия при этом уменьшалась в 3,2 — 3,5 раза.

Задание значительных депрессий на забое скважины после ее обра-

ботки (с целью получения значительных дебитов), как правило, приводит к

довольно быстрому накоплению ретроградного конденсата в призабойной

зоне.

Интенсивное повторное накопление ретроградной жидкости объяс-

няется

значительными объемами пластового газа, проходящего в единицу

времени через призабойную зону, а следовательно, и выделением из него

значительных количеств конденсата. Поддержание на скважине умеренных

депрессий (в то же время при достаточно значительном увеличении деби-

тов) может привести к более медленному повторному накоплению ретро-

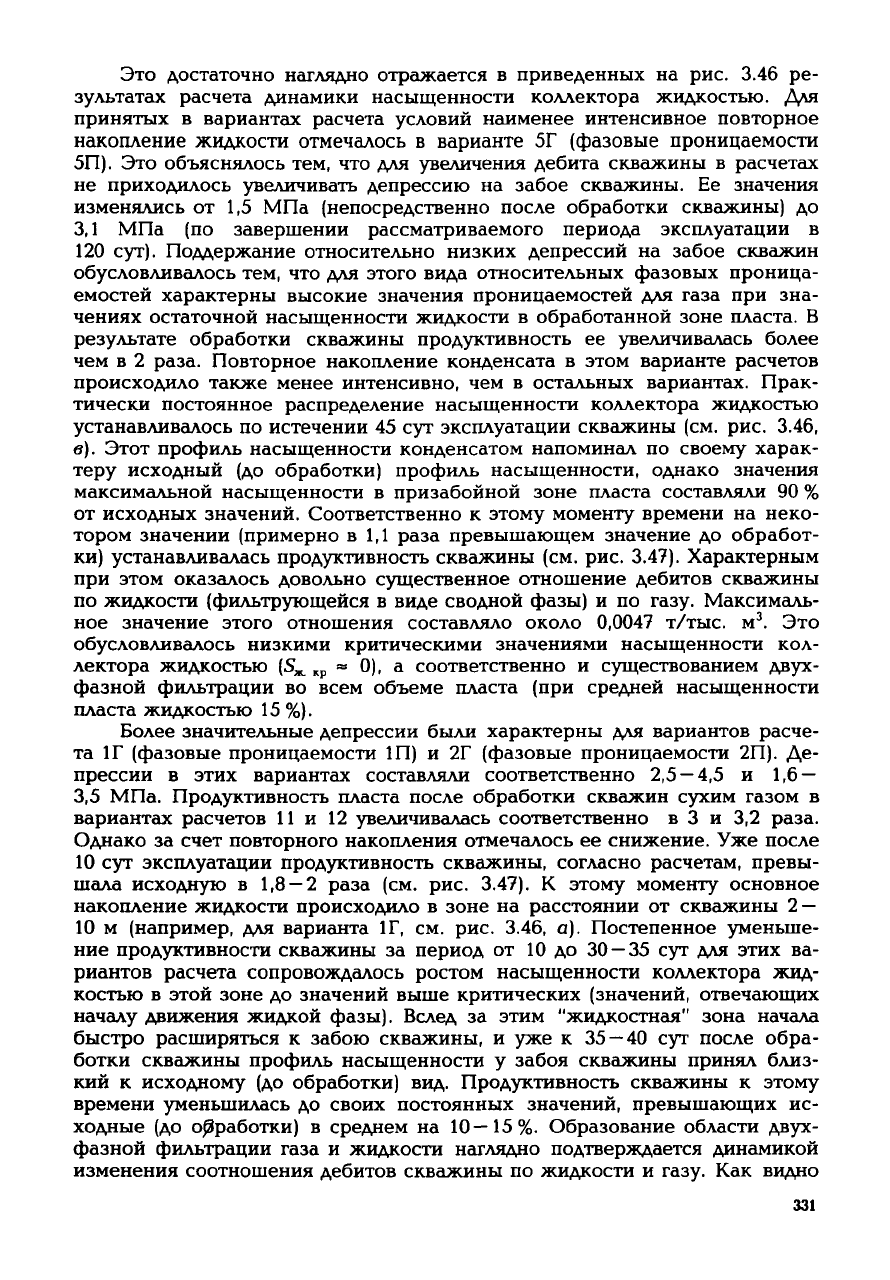

градного конденсата. Это видно из представленных на рис. 3.49

результа-

тов расчета изменения насыщенности для варианта 8Г. В этом варианте

332

10

15

20

R,M

Рис. 3.49.

Изменение

насыщенности

коллектора

жидкостью

в

призабойиой

зоне

скважины

после

обработки

сухим

газом

(вариант

8Г):

/ - после обработки; 2 - через 15 сут; 3 - через 40 сут; 4 — через 65 сут

были заданы самые "неблагоприятные" из рассматриваемых фазовые про-

ницаемости № 1. Депрессия на скважине изменялась в диапазоне 0,8 —

1,1 МПа, при несколько более низких значениях давления — 13 МПа (что

также в некоторой степени изменило характер повторного накопления

ретроградной жидкости). Как видно из этого рисунка, накопление конден-

сата в данном варианте происходит медленнее в 3 раза, чем в аналогичных

вариантах № 13 и 16, а максимальные значения конденсатонасыщенности

оказываются меньше в

1,2—1,3

раза, чем в этих вариантах.

Относительно короткий срок эксплуатации скважины после ее обра-

ботки в расчетных вариантах № 1 — 16 обусловливается в основном не ви-

дом фазовых проницаемостей, а принятыми в

расчетах

термобарическими

условиями и составом газоконденсатной смеси (смесь № 1). Среднее плас-

товое давление в

расчетах

принималось равным 15 МПа и составляло 70

—

75 % от давления максимальной конденсации газоконденсатной системы.

Как

уже отмечалось выше, интенсивность повторного накопления ретро-

градного конденсата у забоя скважины тем меньше, чем ниже пластовое

давление относительно давления максимальной конденсации

углеводород-

ной

системы. Например, для той же смеси, но при средних пластовых дав-

лениях 10 МПа (что составляет 45 —50 % от давления максимальной конден-

сации) продолжительность эффекта от обработки скважин составляет 5

—

6

мес. Таким образом, эффективность обработки призабойных зон скважин

сухим

газом во многом определяется именно существующими в пласте

термобарическими условиями и начальным составом пластовой

углеводо-

родной смеси.

333

Влияние начального состава пластовой

газоконденсатной системы

на

процесс обработки

призабойных зон скважин

сухим

газом

Для оценки влияния начального состава газоконденсатной смеси

на про-

цесс обработки скважины

сухим

газом были выполнены расчеты

по не-

скольким

вариантам

—

9Г—13Г

(см.

табл.

3.7). Из них в

вариантах

9Г и

ЮГ использовалась смесь

№3

(табл.

3.4, 3,5), а в

вариантах

11Г—14Г

ис-

пользовались соответственно смеси №

5, 4 и 2.

Расчеты

по

вариантам

про-

водились

для

разных значений среднего пластового давления,

но для

значе-

ний

его

ниже значений давления максимальной конденсации смеси.

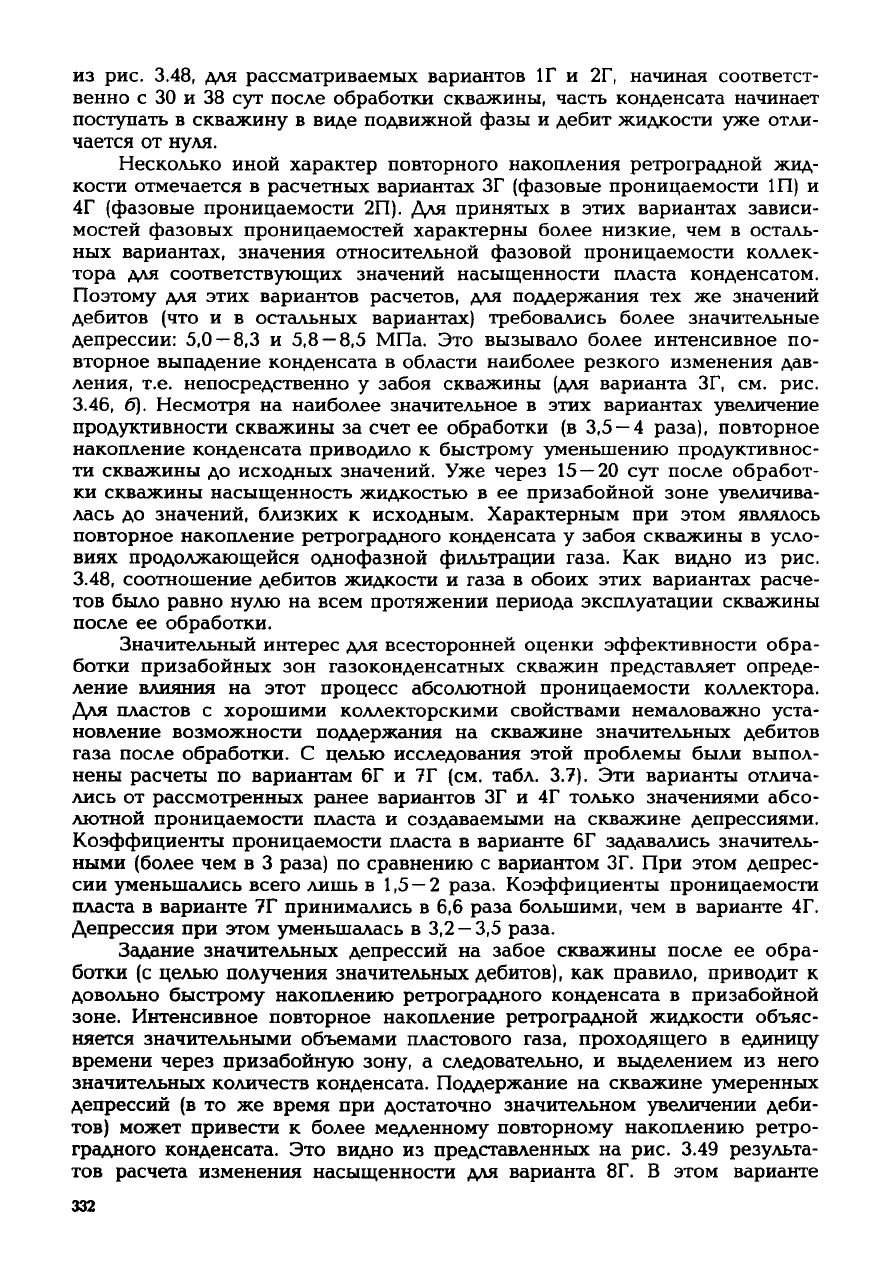

Результаты расчетов указали

на

один

и тот же

качественный характер

изменения

основных показателей обработки скважин

сухим

газом

для га-

зоконденсатных пластов, содержащих различные

по

составу газоконден-

сатные системы.

Это

видно

из

представленных

на

рис.

3.50, а, б, в

данных

по

распределению конденсатонасыщенности коллектора

в

призабойной

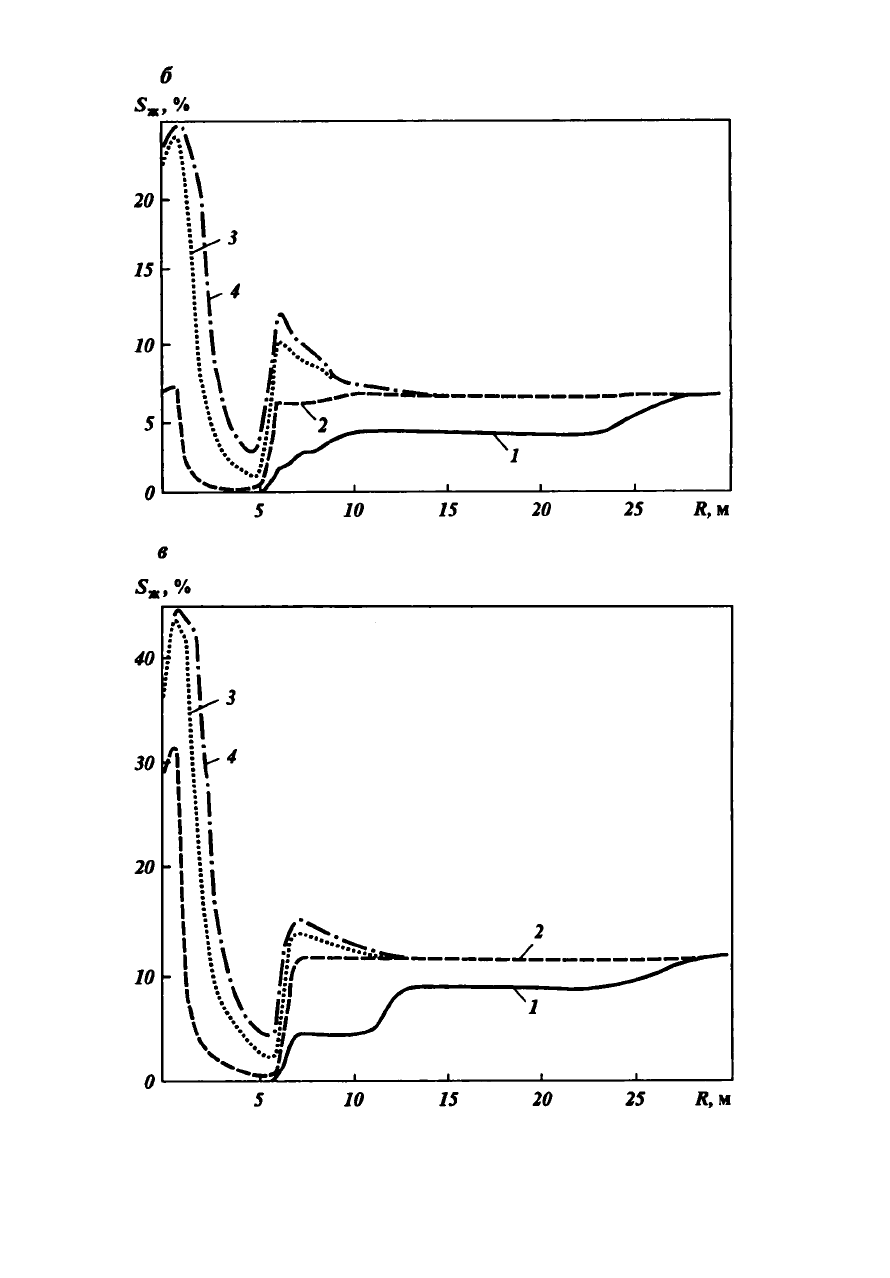

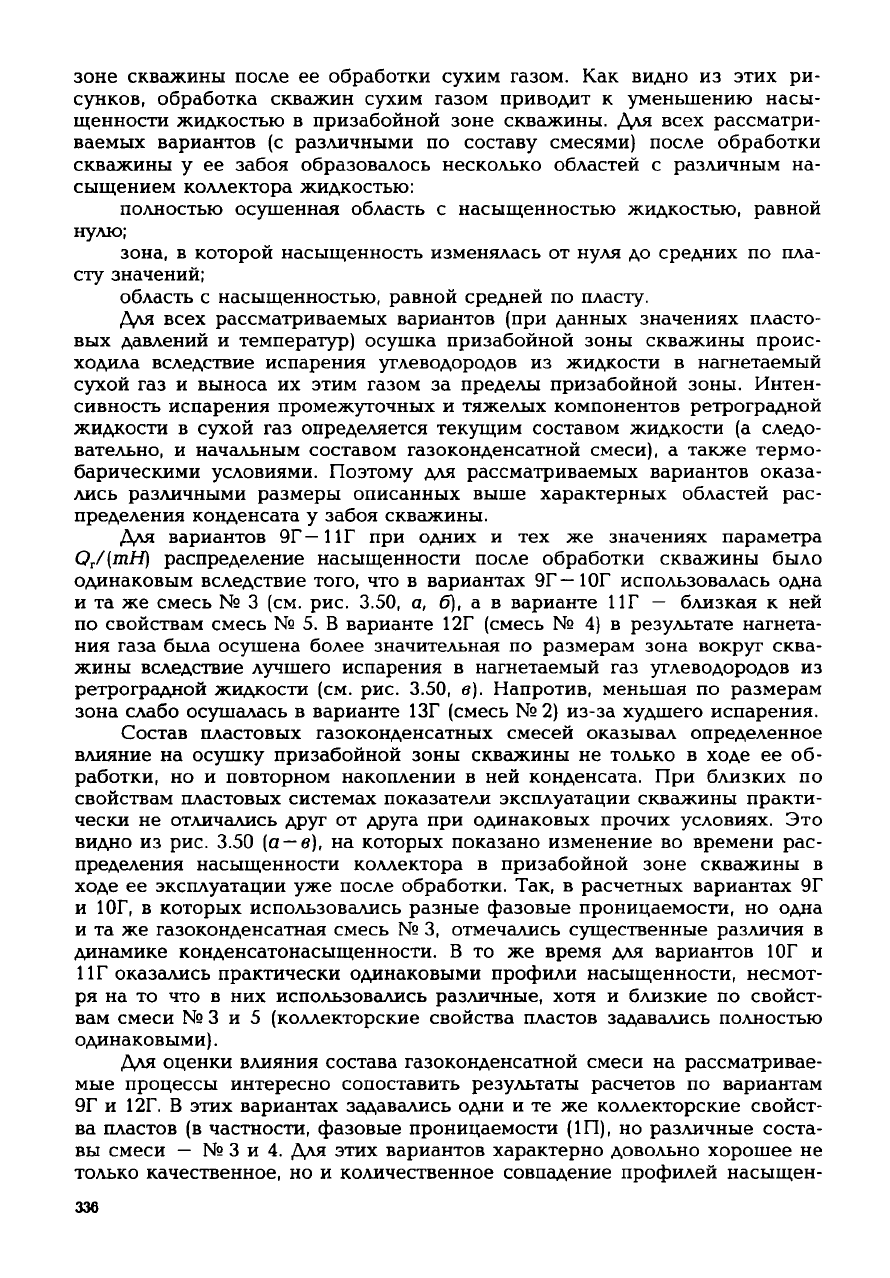

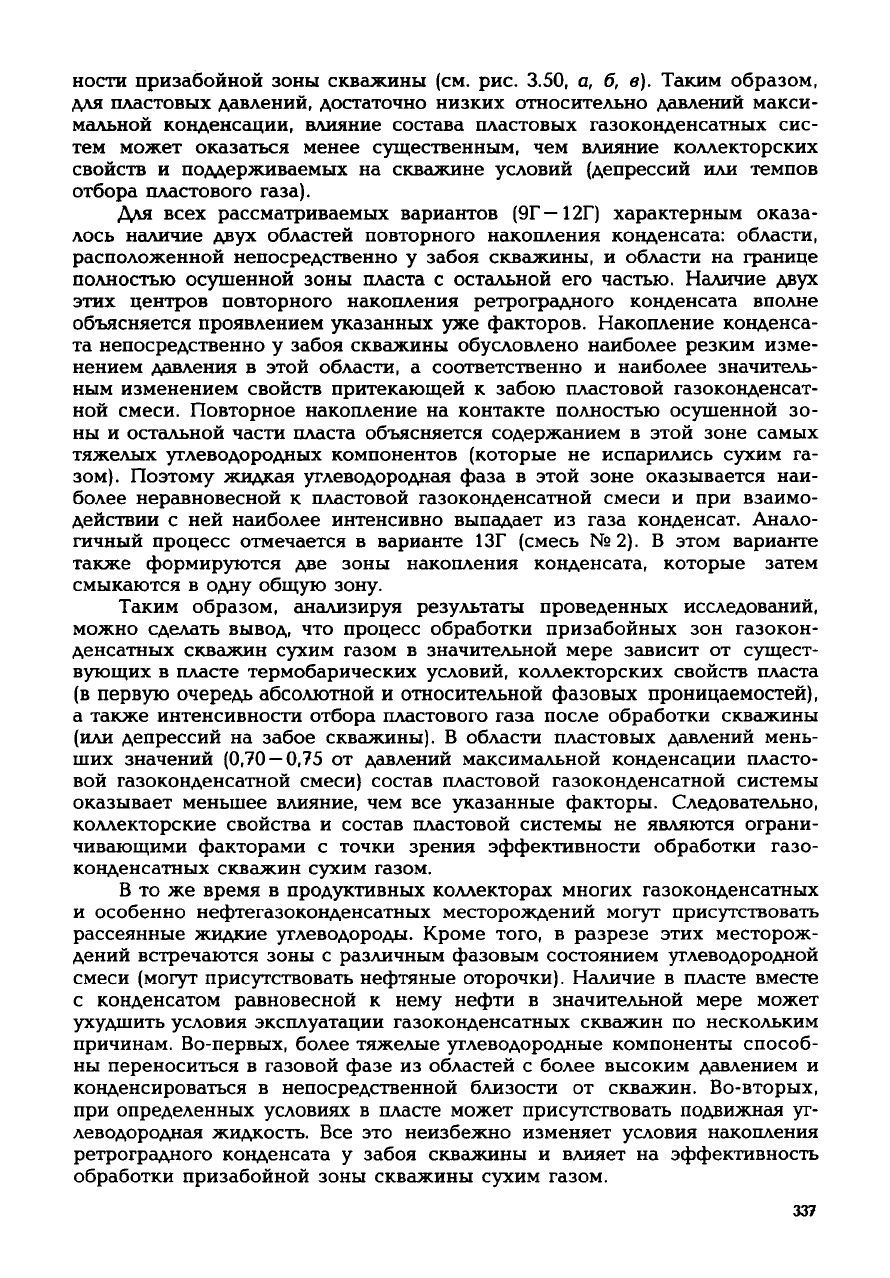

Рис.

3.50. Изменение насыщенности коллектора жидкостью в призабойной зоне скважины

после обработки сухим газом:

а

—

вариант

9Г: / —

после обработки;

2 —

через

10 сут; 3 —

через

25 сут; 4 —

через

110 сут;

б

—

вариант ЮГ:

I —

после обработки;

2 —

через

10 сут; 3 —

через

40 сут; 4 —

через

80 сут;

в

—

вариант

12Г: / —

после обработки;

2 —

через

10 сут; 3 —

через

2

мес;

4 —

через

4 мес

334

25

R,M

зоне

скважины после ее обработки

сухим

газом. Как видно из этих ри-

сунков,

обработка скважин

сухим

газом приводит к уменьшению насы-

щенности

жидкостью в призабойной зоне скважины. Для

всех

рассматри-

ваемых вариантов (с различными по составу смесями) после обработки

скважины

у ее забоя образовалось несколько областей с различным на-

сыщением

коллектора жидкостью:

полностью осушенная область с насыщенностью жидкостью, равной

нулю;

зона,

в которой насыщенность изменялась от нуля до средних по пла-

сту значений;

область с насыщенностью, равной средней по пласту.

Для

всех

рассматриваемых вариантов (при данных значениях пласто-

вых давлений и температур) осушка призабойной зоны скважины проис-

ходила вследствие испарения углеводородов из жидкости в нагнетаемый

сухой

газ и выноса их этим газом за пределы призабойной зоны.

Интен-

сивность испарения промежуточных и тяжелых компонентов ретроградной

жидкости в

сухой

газ определяется текущим составом жидкости (а следо-

вательно, и начальным составом газоконденсатной смеси), а также термо-

барическими условиями. Поэтому для рассматриваемых вариантов оказа-

лись различными размеры описанных выше характерных областей рас-

пределения конденсата у забоя скважины.

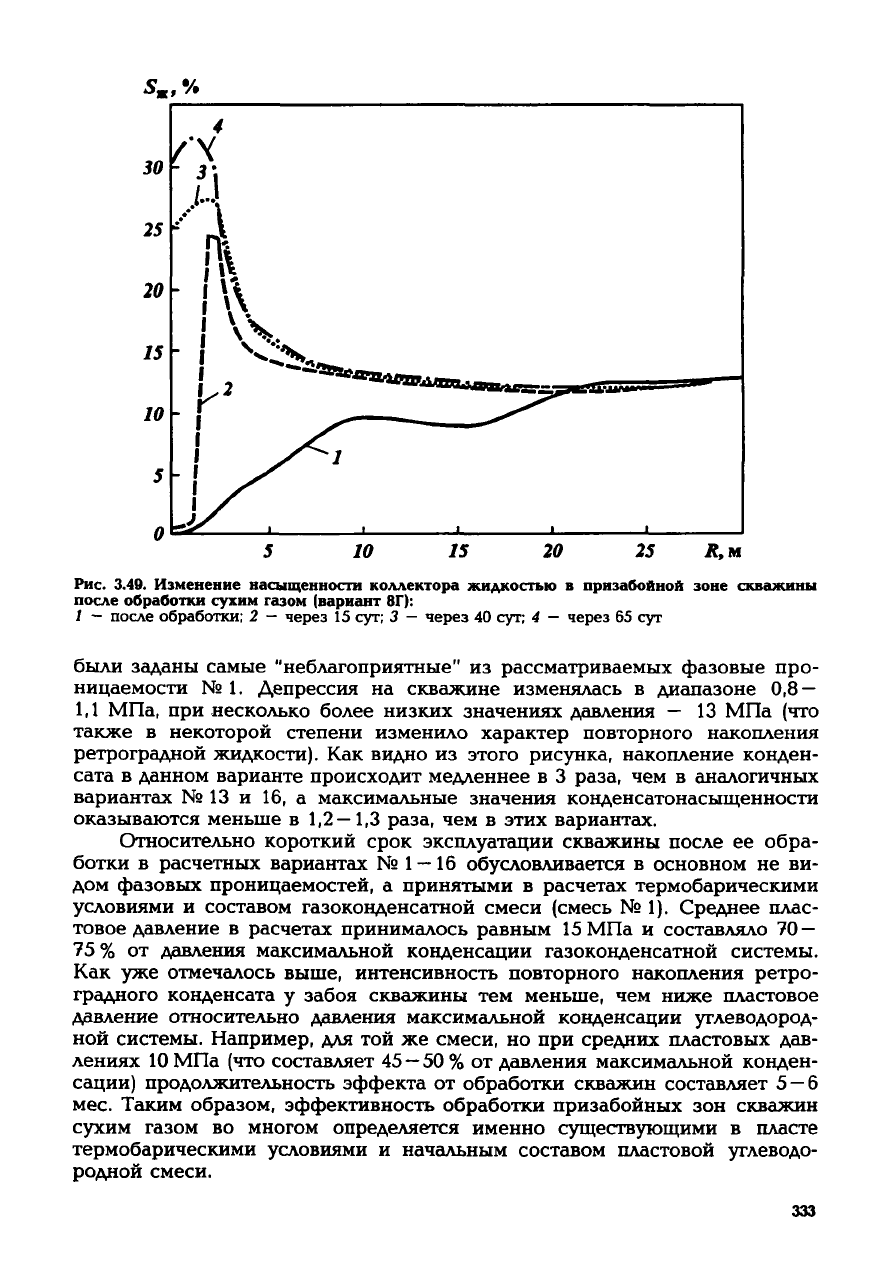

Для вариантов 9Г—ИГ при одних и тех же значениях параметра

О

т

/{тН)

распределение насыщенности после обработки скважины было

одинаковым вследствие того, что в вариантах 9Г—ЮГ использовалась одна

и

та же смесь № 3 (см. рис. 3.50, а, б), а в варианте 11Г — близкая к ней

по

свойствам смесь № 5. В варианте 12Г (смесь № 4) в

результате

нагнета-

ния

газа была осушена более значительная по размерам зона вокруг сква-

жины

вследствие лучшего испарения в нагнетаемый газ углеводородов из

ретроградной жидкости (см. рис. 3.50, в). Напротив, меньшая по размерам

зона

слабо осушалась в варианте 13Г (смесь № 2) из-за

худшего

испарения.

Состав пластовых газоконденсатных смесей оказывал определенное

влияние

на осушку призабойной зоны скважины не только в

ходе

ее об-

работки, но и повторном накоплении в ней конденсата. При близких по

свойствам пластовых системах показатели эксплуатации скважины практи-

чески не отличались

друг

от

друга

при одинаковых прочих условиях. Это

видно из рис. 3.50 (а —в), на которых показано изменение во времени рас-

пределения насыщенности коллектора в призабойной зоне скважины в

ходе

ее эксплуатации уже после обработки. Так, в расчетных вариантах 9Г

и

ЮГ, в которых использовались разные фазовые проницаемости, но одна

и

та же газоконденсатная смесь № 3, отмечались существенные различия в

динамике

конденсатонасыщенности. В то же время для вариантов ЮГ и

ИГ

оказались практически одинаковыми профили насыщенности, несмот-

ря

на то что в них использовались различные, хотя и близкие по свойст-

вам смеси № 3 и 5 (коллекторские свойства пластов задавались полностью

одинаковыми).

Для оценки влияния состава газоконденсатной смеси на рассматривае-

мые процессы интересно сопоставить результаты расчетов по вариантам

9Г и 12Г. В этих вариантах задавались одни и те же коллекторские свойст-

ва пластов (в частности, фазовые проницаемости (1П), но различные соста-

вы смеси — № 3 и 4. Для этих вариантов характерно довольно хорошее не

только качественное, но и количественное совпадение профилей насыщен-

ззо

ности призабойной зоны скважины (см. рис. 3.50, а, б, в). Таким образом,

для пластовых давлений, достаточно низких относительно давлений макси-

мальной конденсации, влияние состава пластовых газоконденсатных сис-

тем может оказаться менее существенным, чем влияние коллекторских

свойств и поддерживаемых на скважине условий (депрессий или темпов

отбора пластового газа).

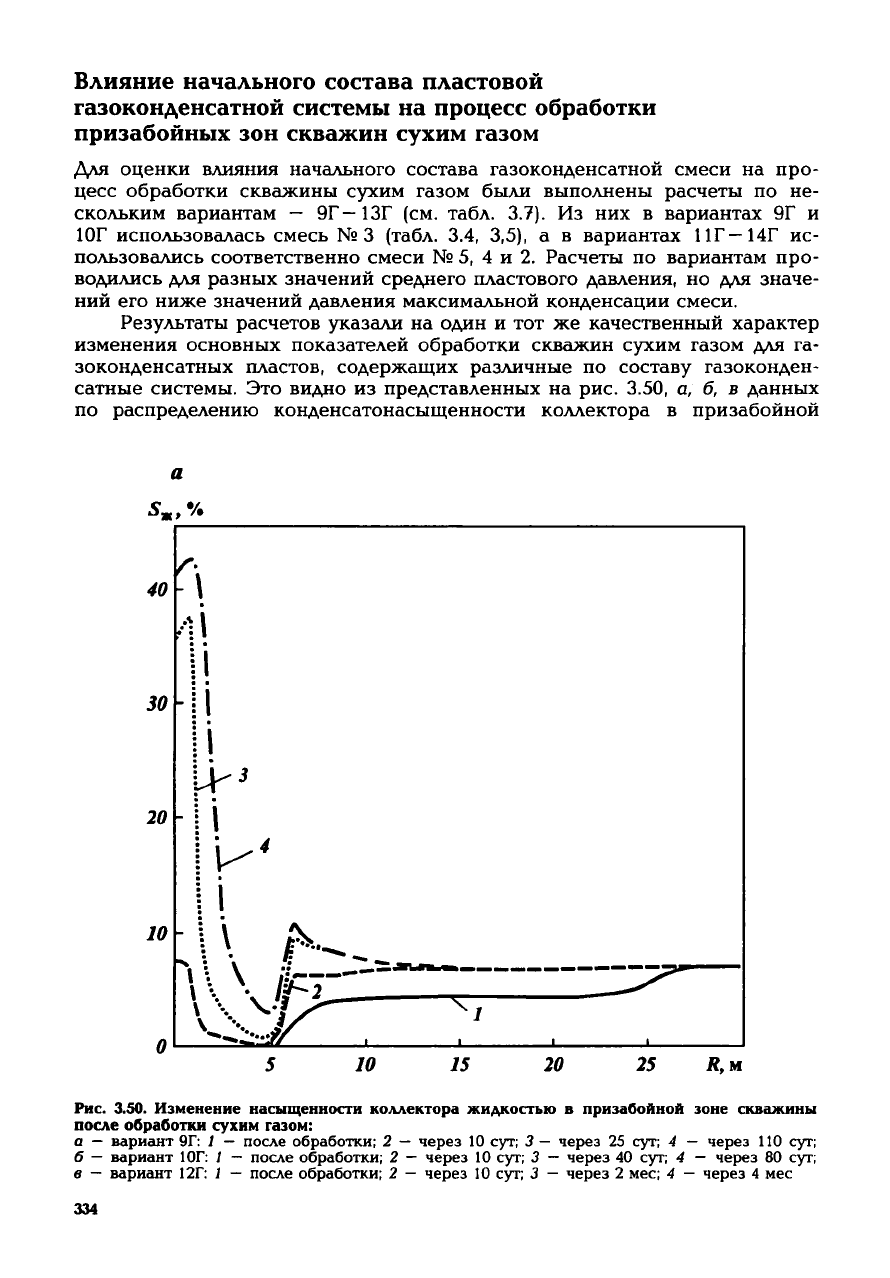

Для

всех

рассматриваемых вариантов (9Г— 12Г) характерным оказа-

лось наличие

двух

областей повторного накопления конденсата: области,

расположенной непосредственно у забоя скважины, и области на границе

полностью осушенной зоны пласта с остальной его частью. Наличие

двух

этих центров повторного накопления ретроградного конденсата вполне

объясняется проявлением указанных уже факторов. Накопление конденса-

та непосредственно у забоя скважины обусловлено наиболее резким изме-

нением давления в этой области, а соответственно и наиболее значитель-

ным

изменением свойств притекающей к забою пластовой газоконденсат-

ной

смеси. Повторное накопление на контакте полностью осушенной зо-

ны

и остальной части пласта объясняется содержанием в этой зоне самых

тяжелых углеводородных компонентов (которые не испарились

сухим

га-

зом).

Поэтому жидкая углеводородная фаза в этой зоне оказывается наи-

более неравновесной к пластовой газоконденсатной смеси и при взаимо-

действии с ней наиболее интенсивно выпадает из газа конденсат. Анало-

гичный процесс отмечается в варианте 13Г (смесь № 2). В этом варианте

также формируются две зоны накопления конденсата, которые затем

смыкаются в одну общую зону.

Таким образом, анализируя результаты проведенных исследований,

можно сделать вывод, что процесс обработки призабойных зон газокон-

денсатных скважин

сухим

газом в значительной мере зависит от сущест-

вующих в пласте термобарических условий, коллекторских свойств пласта

(в

первую очередь абсолютной и относительной фазовых проницаемостей),

а также интенсивности отбора пластового газа после обработки скважины

(или

депрессий на забое скважины). В области пластовых давлений мень-

ших значений (0,70

—

0,75 от давлений максимальной конденсации пласто-

вой газоконденсатной смеси) состав пластовой газоконденсатной системы

оказывает меньшее влияние, чем все указанные факторы. Следовательно,

коллекторские свойства и состав пластовой системы не являются ограни-

чивающими факторами с точки зрения эффективности обработки газо-

конденсатных скважин

сухим

газом.

В то же время в продуктивных коллекторах многих газоконденсатных

и

особенно нефтегазоконденсатных месторождений

могут

присутствовать

рассеянные жидкие углеводороды. Кроме того, в разрезе этих месторож-

дений встречаются зоны с различным фазовым состоянием углеводородной

смеси (могут присутствовать нефтяные оторочки). Наличие в пласте вместе

с конденсатом равновесной к нему нефти в значительной мере может

ухудшить

условия эксплуатации газоконденсатных скважин по нескольким

причинам.

Во-первых, более тяжелые углеводородные компоненты способ-

ны

переноситься в газовой фазе из областей с более высоким давлением и

конденсироваться в непосредственной близости от скважин. Во-вторых,

при

определенных условиях в пласте может присутствовать подвижная уг-

леводородная жидкость. Все это неизбежно изменяет условия накопления

ретроградного конденсата у забоя скважины и влияет на эффективность

обработки призабойной зоны скважины

сухим

газом.

337

Обработка

призабойных

зон

скважин

сухим

газом

в

пластах,

содержащих

газоконденсатные

смеси

вместе

с

равновесной

нефтью

Проблема обработки призабойных зон скважин

сухим

газом в нефтегазо-

конденсатных пластах исследовалась автором, А.Н. Шандрыгиным,

Н.А. Гужевым и Б.В. Макеевым с помощью математического моделирова-

ния

притока углеводородной смеси к скважине в однородных коллекторах.

В качестве примеров рассматривались скважины Западно-Соплесского

НГКМ,

расположенные в переходной "газожидкостной" зоне месторожде-

ния

(зоне с высокой начальной насыщенностью углеводородной жидкос-

тью). В расчетах задавались различные значения содержания газоконден-

сатной системы и равновесной к ней нефти в начальной пластовой углево-

дородной смеси. Компонентный состав этой системы определяли путем

соответствующих термодинамических расчетов равновесия в начальных

пластовых условиях газоконденсатной смеси (смесь № 1, см. табл. 3.4 — 3.5)

и

более тяжелой углеводородной жидкости (нефти) Западно-Соплесского

НГКМ.

Рассматривались различные по содержанию равновесной нефти

составы углеводородных систем: с содержанием нефти 25, 50 и 75 %.

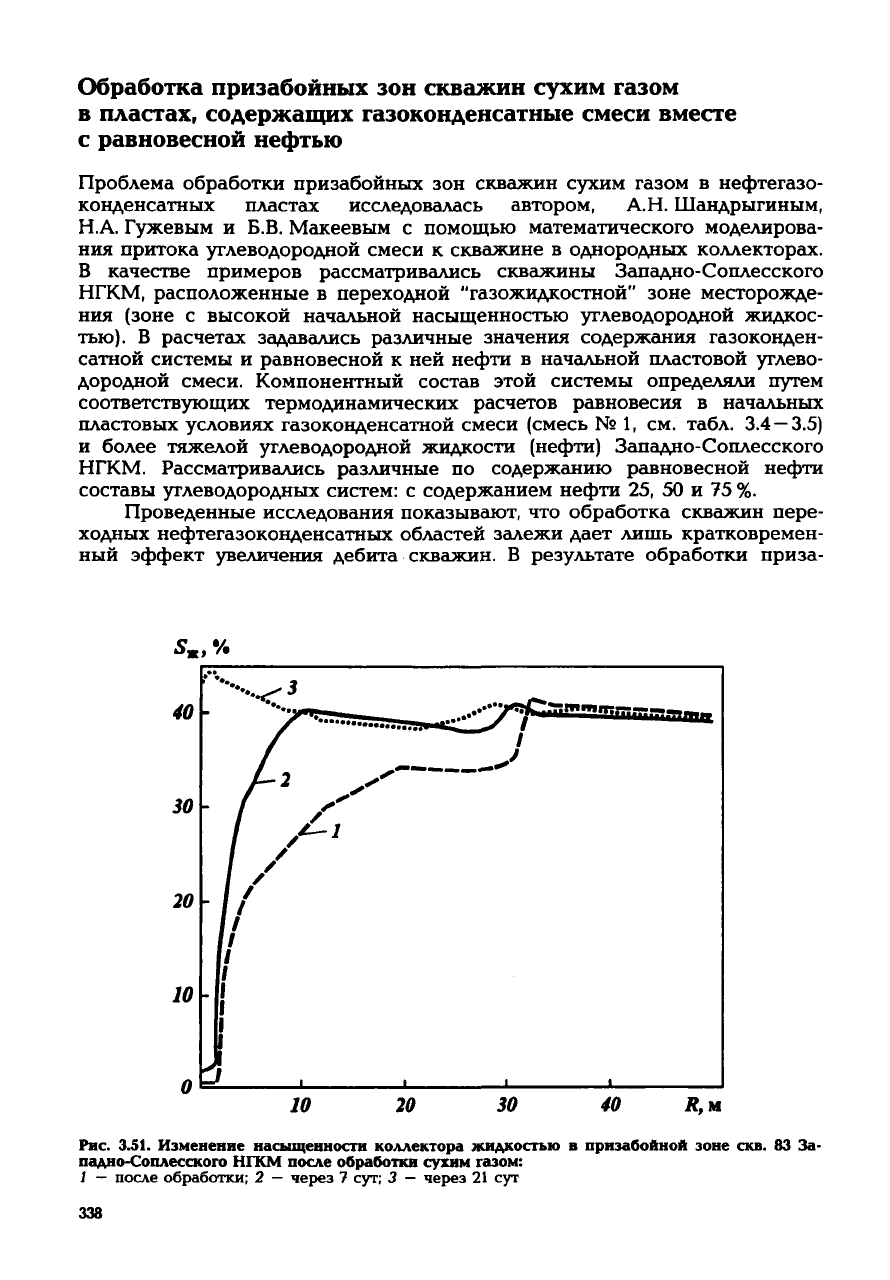

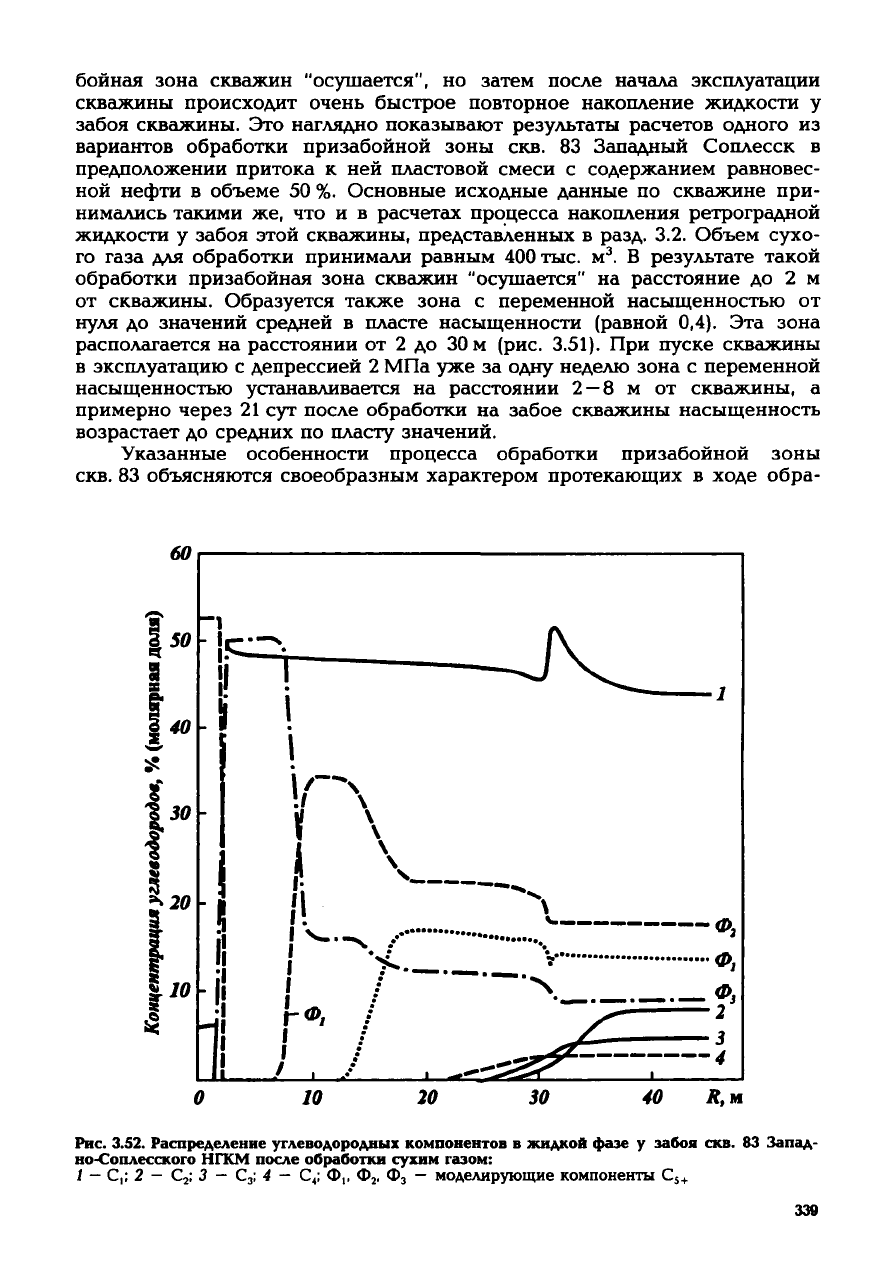

Проведенные исследования показывают, что обработка скважин пере-

ходных нефтегазоконденсатных областей залежи

дает

лишь кратковремен-

ный

эффект увеличения дебита скважин. В

результате

обработки приза-

10 20 40

R,M

Рис.

3.51.

Изменение

насыщенности

коллектора

жидкостью

в

призабойной

зоне

скв. 83 За-

падно-Соплесского

НГКМ

после

обработки

сухим

газом:

/ — после обработки; 2 — через 7 сут; 3 — через 21 сут

338

бойная

зона скважин "осушается", но затем после начала эксплуатации

скважины происходит очень быстрое повторное накопление жидкости у

забоя скважины. Это наглядно показывают результаты расчетов одного из

вариантов обработки призабойной зоны скв. 83 Западный Соплесск в

предположении притока к ней пластовой смеси с содержанием равновес-

ной

нефти в объеме 50 %. Основные исходные данные по скважине при-

нимались такими же, что и в расчетах процесса накопления ретроградной

жидкости у забоя этой скважины, представленных в разд. 3.2. Объем

сухо-

го газа для обработки принимали равным 400 тыс. м

3

. В

результате

такой

обработки призабойная зона скважин "осушается" на расстояние до 2 м

от скважины. Образуется также зона с переменной насыщенностью от

нуля до значений средней в пласте насыщенности (равной 0,4). Эта зона

располагается на расстоянии от 2 до 30 м (рис.

3.51).

При пуске скважины

в эксплуатацию с депрессией 2 МПа уже за одну неделю зона с переменной

насыщенностью устанавливается на расстоянии 2

—

8 м от скважины, а

примерно через 21 сут после обработки на забое скважины насыщенность

возрастает до средних по пласту значений.

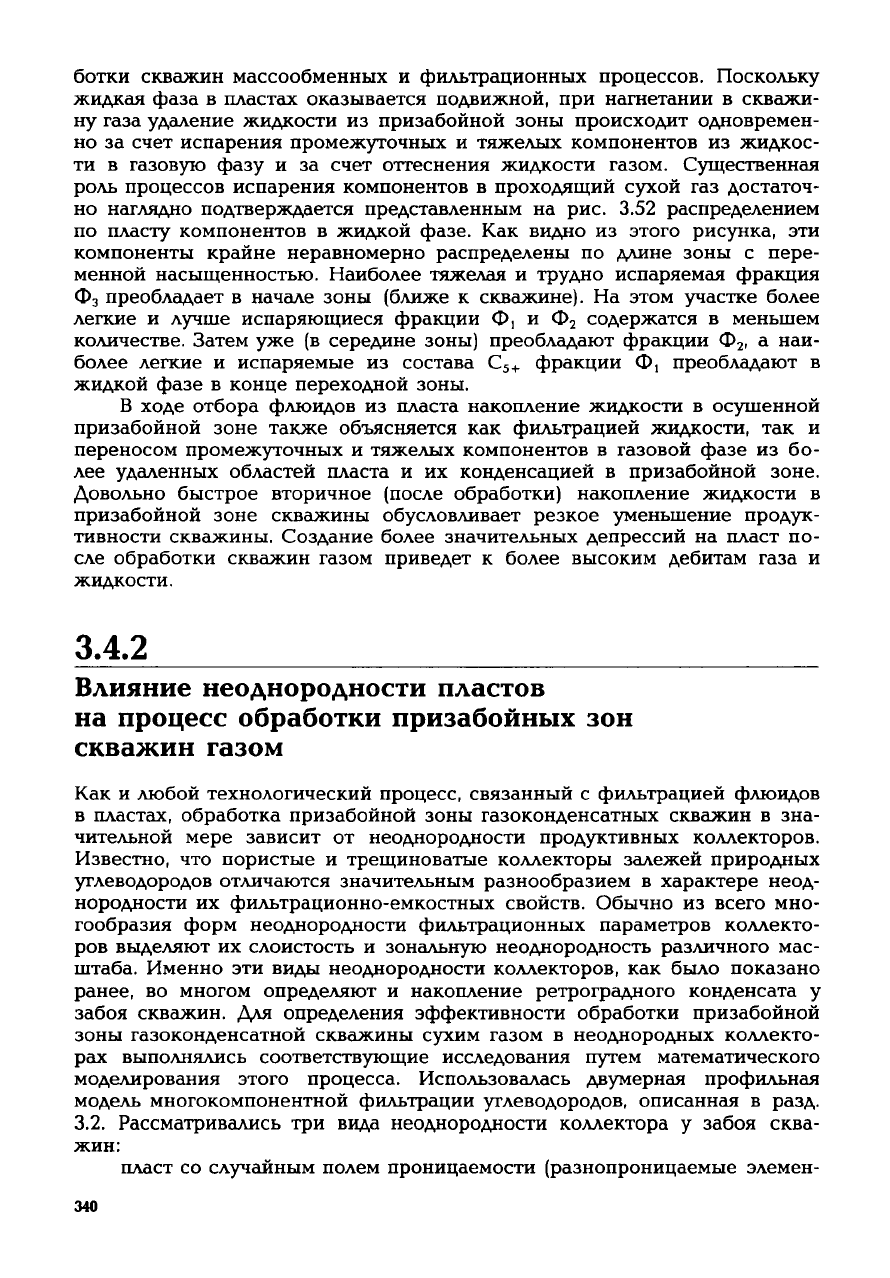

Указанные особенности процесса обработки призабойной зоны

скв.

83 объясняются своеобразным характером протекающих в

ходе

обра-

10 20

30

R,M

Рис. 3.52.

Распределение

углеводородных

компонентов

в

жидкой

фазе у забоя скв. 83 Запад-

но-Соплесского

НГКМ

после

обработки

сухим

газом:

/ — С,; 2 — С

2

; 3 — С

3

; 4 — С

4

; Ф,, Ф

2

, Ф

3

—

моделирующие компоненты

С

5+

339

ботки скважин массообменных и фильтрационных процессов. Поскольку

жидкая фаза в пластах оказывается подвижной, при нагнетании в скважи-

ну газа удаление жидкости из призабойной зоны происходит одновремен-

но

за

счет

испарения промежуточных и тяжелых компонентов из жидкос-

ти в

газовую

фазу и за

счет

оттеснения жидкости газом. Существенная

роль процессов испарения компонентов в проходящий

сухой

газ достаточ-

но

наглядно подтверждается представленным на рис. 3.52 распределением

по

пласту компонентов в жидкой фазе. Как видно из этого рисунка, эти

компоненты крайне неравномерно распределены по длине зоны с пере-

менной

насыщенностью. Наиболее тяжелая и

трудно

испаряемая фракция

Ф

3

преобладает в начале зоны (ближе к скважине). На этом

участке

более

легкие и

лучше

испаряющиеся фракции Ф, и Ф

2

содержатся в меньшем

количестве. Затем уже (в середине зоны) преобладают фракции Ф

2

, а наи-

более легкие и испаряемые из состава С

5+

фракции Ф, преобладают в

жидкой фазе в конце переходной зоны.

В

ходе

отбора флюидов из пласта накопление жидкости в осушенной

призабойной зоне также объясняется как фильтрацией жидкости, так и

переносом промежуточных и тяжелых компонентов в газовой фазе из бо-

лее удаленных областей пласта и их конденсацией в призабойной зоне.

Довольно быстрое вторичное (после обработки) накопление жидкости в

призабойной зоне скважины обусловливает резкое уменьшение продук-

тивности скважины. Создание более значительных депрессий на пласт по-

сле обработки скважин газом приведет к более высоким дебитам газа и

жидкости.

3.4.2

Влияние неоднородности пластов

на

процесс обработки призабойных зон

скважин газом

Как

и любой технологический процесс, связанный с фильтрацией флюидов

в

пластах,

обработка призабойной зоны газоконденсатных скважин в зна-

чительной мере зависит от неоднородности продуктивных коллекторов.

Известно,

что пористые и трещиноватые коллекторы залежей природных

углеводородов

отличаются значительным разнообразием в характере неод-

нородности их фильтрационно-емкостных свойств. Обычно из всего мно-

гообразия форм неоднородности фильтрационных параметров коллекто-

ров выделяют их слоистость и зональную неоднородность различного мас-

штаба. Именно эти виды неоднородности коллекторов, как было показано

ранее, во многом определяют и накопление ретроградного конденсата у

забоя скважин. Для определения эффективности обработки призабойной

зоны

газоконденсатной скважины

сухим

газом в неоднородных коллекто-

рах выполнялись соответствующие исследования

путем

математического

моделирования этого процесса. Использовалась двумерная профильная

модель многокомпонентной фильтрации

углеводородов,

описанная в разд.

3.2. Рассматривались три вида неоднородности коллектора у забоя сква-

жин:

пласт со случайным полем проницаемости (разнопроницаемые элемен-

340