Видяпин В.И., Добрынин А.И., Журавлёва Г.П., Тарасевич Л.С. Экономическая теория

Подождите немного. Документ загружается.

не гарантирует полную занятость, стабильность цен и

высокий

уро-

вень

выпуску

Отсюда логически вытекал вывод о необходимости

проведения стабилизационной макроэкономической политики го-

сударства

Во-вторых,

признание определяющей роли спроса в формиро-

вании

экономической

конъюнктуры Обосновывая этот тезис,

Кейнс

подверг критике один из фундаментальных постулатов классичес-

кой

экономической доктрины — закон Сэя,

гласящий,

что пред-

ложение рождает спрос

В-третьих,

понимание

национальной

экономики как целост-

ной

системы,

обладающей

свойством

эмерджентности,

те

несво-

димости характерных черт ее функционирования к

свойствам

обра-

зующих

ее элементов Примером

такой

несводимости может слу-

жить

обоснованный

Кеинсом

"парадокс

сбережении", согласно

которому для

всей

нации (в отличие от отдельного индивидуума)

рост сбережений не приводит к увеличению богатства

Влияние

Кеинса

на развитие

экономической

теории было столь

велико, что с этого времени все макроэкономические исследова-

ния стали проводиться с учетом его идеи Те ученые, которые не-

посредственно развивали его идеи, стали причислять себя к

одной

из двух групп — "кейнсианцам" или "неокейнсианцам" в зависи-

мости от того, насколько близки были их взгляды с позицией и

политическими рекомендациями Кеинса Ученые, которые оста-

лись

последовательными

приверженцами классической доктрины

о саморегулируемости

конкурентной

рыночной экономики, эффек-

швности

ценовой

информации и

высокой

гибкости цен, подверг-

ли с разных позиций критическому переосмыслению основные

положения кейнсианскои теории, сформировав неоклассическую

экономическую

школу в макроэкономике Эта школа включает мно-

1ие

направления, важнейшими из которых являются — неокласси-

ческий синтез, монетаризм,

"экономика

предложения",

теория ра-

циональных ожидании Представители неоклассического направле-

ния, как правило, рассматривают макроэкономическую теорию

Дж М

Кеинса

как частное направление экономической теории,

объясняющее механизм функционирования национальной эконо-

мики в условиях негибкости

заработной

платы и товарных цен

Наряду с кеинсианским и неоклассическим направлениями со-

временной макроэкономической теории в середине XX в сформи-

ровалась такая экономическая школа, как

институционализм

Ее

своеобразие определяется тем, что основным объектом изучения

являются не теоретические модели рынка, а реальные экономи-

ческие

системы на разных этапах их развития В области макроэко-

номической

теории

наибольший

вклад представителями

данной

школы внесен в исследование циклических колебании в экономи-

ке, в создание теории длинноволновых циклов, которые впервые

были

проанализированы Н Д Кондратьевым, в выявление

той

роли,

которую играют в процессе экономического развития научно-тех-

361

нические

нововведения, различные социальные или политические

группы

и-

институты, а также в анализ несостоятельности рынка

при решении социальных и научно-технических проблем, в обо-

снование инновационной, промышленной и социальной политики

государства.

В

80—90-е

годы представители как неокейнсинского, так и нео-

классического направлений экономической теории стали уделять

основное внимание проблемам микроэкономического обоснования

макроэкономических закономерностей функционирования националь-

ной экономики. Такой аспект исследования фундаментальных основ

кейнсианства и классической экономической теории выделился в

особый раздел, получивший название

"новая

макроэкономика".

Явления и процессы, изучаемые макроэкономикой, так или

иначе затрагивают жизнь каждого человека. И производителей, и

потребителей интересует динамика общего уровня цен, влияющая

на изменение их благосостояния. Людей, ищущих работу, интере-

суют перспективы расширения деловой активности фирм, а ме-

неджеров фирм, прогнозирующих динамику спроса на свои това-

ры, — изменение доходов потребителей. Не менее важна роль мак-

роэкономических проблем в международных отношениях. Это

определяется тем, что паритеты национальных валют, состояние

общей экономической конъюнктуры и платежного баланса различ-

ных стран являются основными факторами, влияющими на воз-

можность взаимовыгодного международного сотрудничества.

2. Методы макроэкономического анализа

В макроэкономике, как и в других разделах экономической тео-

рии, применяются не только общенаучные методы исследования,

но и специфические. К числу основных общенаучных методов, ис-

пользуемых в макроэкономических исследованиях, относятся со-

четание анализа и синтеза, единство логического и исторического

аспектов рассмотрения, метод научной абстракции, системно-фун-

кциональный анализ, экономико-математическое моделирование,

сочетание позитивного и нормативного подходов. Их применение в

макроэкономике имеет свои особенности, определяемые как ее

предметом, так и основным специфическим методом исследова-

ния — методом агрегирования.

Суть последнего заключается в том, что в качестве

понятий,

которыми оперирует

макроэкономика,

выступают

агрегаты,

ко-

торые представляют собой научные абстракции, образуемые путем

объединения по тому или иному признаку в единое целое множества

экономических явлений или процессов. Такого рода агрегатами явля-

ются не только обобщающие показатели экономической конъюнк-

туры (национальный доход, уровень цен, процентная ставка и т.д.),

но и отдельные сектора национальной экономики, выступающие в

качестве основных макроэкономических субъектов. Основным кри-

362

терием

выделения макроэкономических субъектов является та спе-

цифическая роль, которую

каждый

из них играет в организации

экономической деятельности.

К числу данных субъектов относятся:

сектор домашних

хозяйств,

включающий все семьи страны и

направляющий свою деятельность на удовлетворение потребнос-

тей;

предпринимательский сектор, который объединяет всю совокуп-

ность фирм, зарегистрированных внутри страны и организующих

свою деятельность с целью извлечения прибыли;

государственный

сектор\

представляющий собой все государ-

ственные институты и учреждения. Этот сектор организует произ-

водство общественных благ, осуществляет социальные выплаты,

перераспределяет национальный доход страны между отдельными

секторами экономики, обеспечивает предложение денежных средств

в национальной экономике и проводит тот или иной комплекс мер

по регулированию внешнеэкономических связей страны. В отличие

от других макроэкономических субъектов государство при осуще-

ствлении своей экономической деятельности руководствуется не

собственными, а общенациональными интересами;

иностранный сектор, под которым понимается совокупность всех

экономических субъектов, имеющих постоянное местонахождение

за пределами страны. Взаимодействие иностранного сектора с эко-

номическими субъектами национальной экономики осуществляет-

ся на основе внешнеэкономических связей через взаимный обмен

товарами, услугами, национальной валютой и капиталом.

Основная часть взаимосвязей экономических субъектов форми-

руется в процессе их взаимодействия на рынках. В макроэкономике

рассматриваются следующие агрегатные рынки:

рынок благ, объединяющий множество рынков, на которых ре-

ализуется весь объем произведенных в стране конечных товаров и

услуг;

рынок ценных бумаг (капитала), который на макроуровне пред-

ставлен рынком краткосрочных государственных облигаций;

рынок денег, характеризующий весь объем сделок, связанных с

обменом национальной валюты на ценные бумаги;

рынок труда, на котором продается и покупается труд как тако-

вой (без выделения его отдельных видов);

рынок реального капитала (машин, оборудования и пр.);

международный валютный рынок, на котором происходит об-

мен национальных валют.

Взаимодействие экономических субъектов в макроэкономике ана-

лизируется с помощью моделей, которые представляют собой аб-

страктное отображение изучаемых с их помощью реальных явле-

ний и процессов в экономике. Необходимость применения моделей

определяется тем, что они позволяют отвлечься от несуществен-

ных деталей и выявить принципиальные экономические связи.

363

В моделях используются два вида переменных: экзогенные (зада-

ваемая вне модели исходная информация) и эндогенные, являю-

щиеся результатом решения модели. Цель применения моделей со-

стоит в выяснении того, как экзогенные переменные влияют на

эндогенные. В зависимости от конкретных задач исследования при-

меняются разные типы моделей. Типизация моделей может быть про-

ведена на основе различных критериев:

по способу представления изучаемого процесса или явления мо-

дели разделяются на графические и экономико-математические;

по продолжительности анализируемых процессов — на кратко-

срочные и долгосрочные;

'

по степени охвата внешнеэкономических связей — на закрытые

(не учитывающие воздействия иностранного сектора на нацио-

нальную экономику) и открытые, построенные с целью учета это-

го воздействия;

по характеру отражения фактора времени — на статические,

не учитывающие времени, необходимого для наступления тех или

иных событий, и динамические, характеризующие взаимосвязи из-

менений экономических показателей во времени.

Вся система рынков, выделяемых в макроэкономике, получает

отражение только в открытых долгосрочных моделях. В закрытых

краткосрочных моделях учитываются лишь первые четыре из ука-

занных рынков. Связи, устанавливаемые на международном валют-

ном рынке, рассматриваются только в открытых моделях экономи-

ки. Рынок реального капитала как составная часть рынка факторов

производства в той или иной степени учитывается лишь в долго-

срочных моделях (экономического роста или экономического цик-

ла). Такого рода абстрагирование объясняется специфической на-

правленностью каждого типа моделей на исследование определен-

ного круга экономических проблем.

Построение макроэкономических моделей базируется на учете

четырех основных видов функциональных взаимосвязей в экономике:

поведенческих, отражающих типичные предпочтения экономи-

ческих субъектов. Примером такого рода зависимостей может слу-

жить инвестиционная функция (/ = b

x

/),

которая характеризует

связь между процентной ставкой как фактором, определяющим

инвестиционные решения предпринимателей, и объемом инвести-

ций;

технологических, выражающих те связи между экономическими

показателями, которые определяются утвердившимися в обществе

методами организации производства, уровнем использования дос-

тижений НТП и т.д. К такого рода зависимостям относятся, в час-

тности, производственные функции, отражающие связь между зат-

ратами на производство и его результатами;

дефиниционных, характеризующих содержание рассматриваемых

понятий, даваемое им по определению. Сюда относятся все зависи-

мости между показателями национальных счетов, а также функ-

364

ции, уточняющие количественную определенность или структуру

рассматриваемых явлений. Например, определение нормы безрабо-

тицы как доли безработных в составе самодеятельного населения

может быть в количественном плане уточнено функцией

и

= F/L

(где и — норма безработицы, a

Fw

L — соответственно безработные

и самодеятельное население);

институциональных,

с помощью которых учитываются связи

между рассматриваемыми показателями и параметрами, формиру-

емые теми или иными государственными институтами. К их числу

относятся зависимость объема собираемых налогов (7) от величи-

ны установленной государством налоговой ставки

(ty)\

T

= ty

x

Y,

зависимость максимального объема денег, который может быть со-

здан коммерческими банками

(Л/),

от определяемой центральным

банком нормы обязательных резервов

(г):

М

=

1/r

х

Я

и ряд других.

Основополагающий для макроэкономики принцип агрегирова-

ния распространяется не только на основных субъектов экономи-

ки, систему национальных и международных рынков, все эконо-

мические показатели и функциональные зависимости, но и на ха-

рактер поведения экономических субъектов. Последнее означает,

что поведение, которое типично для одного рационального субъекта

(фирмы или домашнего хозяйства), распространяется на всех пред-

ставителей соответствующего сектора экономики.

Многие из макроэкономических проблем касаются решений, не

просто имеющих место в какой-либо период, но включающих вре-

мя

как

фактор принятия решений. Например, решая вопрос о вели-

чине сбережений в данном году, каждая семья фактически делает

межвременный выбор между потреблением в настоящем и потреб-

лением в будущем. Решения фирм о масштабах инвестирования в

данном году также касаются вопроса о размещении ограниченных

ресурсов во времени, т.е. откосятся к проблеме динамического вы-

бора. В тот период, когда экономические субъекты принимают ди-

намические решения, их представления о будущем являются не-

определенными. Поэтому при оценке поведения экономических

субъектов определяющее значение имеет учет их ожиданий.

Концепция ожиданий в макроэкономическую теорию была вве-

дена в начале 30-х годов шведским экономистом Г.Мюрдалем. Он

выделил два типа ожиданий: ожидания ex post, т.е. оценки произво-

дителей и потребителей, сформировавшиеся после завершения рас-

сматриваемого процесса, и ожидания ex ante — планы и намерения

экономических агентов, формируемые в процессе принятия реше-

ний. В макроэкономике основное внимание уделяется гипотезам

относительно формирования экономическими субъектами ожида-

ний ex ante. Ожидания ex post учитываются главным образом тогда,

когда речь идет об эмпирической проверке теоретических концеп-

ций или о расчете на основе системы национального счетоводства

обобщающих показателей, характеризующих фактические резуль-

таты развития национальной экономики.

365

Развитие научных представлений об ожиданиях ex ante привело

к разработке трех основных концепций, рассматривающих прин-

ципы формирования ожиданий и описывающих эти принципы в

соответствующих экономико-математических моделях. Они полу-

чили название концепций экстраполяционных (статических), адап-

тивных и рациональных ожиданий.

Первая концепция базируется на гипотезе о том, что экономи-

ческие субъекты при формировании своих ожиданий ex ante учиты-

вают тенденции, которые сложились в прошлом, и распространя-

ют их на будущее. Таким образом, предполагается, что люди дей-

ствуют так, как будто ожидают, что следующий год будет точно

таким же, как и год нынешний. В формализованном виде это про-

стое интуитивное правило формирования ожиданий относительно

будущего значения какого-либо экономического показателя

Л"(сред-

него уровня цен, процентной ставки, располагаемого дохода и т.д.)

может быть представлено следующим равенством:

х*+\=х

()

, О)

где

Х

е

+\

— ожидаемое значение показателя X в следующем перио-

де;

Х

{)

— фактическое значение показателя

Хв

текущем периоде.

Концепция адаптивных ожиданий предполагает, что экономи-

ческие субъекты не приравнивают ожиданий ex ante к ожиданиям

ex post, а формируют их с учетом прошлых ошибок. Иными слова-

ми, действуя интуитивно, они подвергают ревизии свои будущие

планы в зависимости от того, в какой степени оказались ложными

их ожидания относительно настоящего. Модель формирования адап-

тивных ожиданий будущего значения показателя

Сможет

быть пред-

ставлена в виде:

Х*+1

=

Х*

+ g*(X

{)

-

X

е

),

(2)

где X

е

— ожидаемое значение показателя X в текущем периоде,

сформированное в предыдущем периоде;

(Х

{)

— X

е

) — ошибка

прогноза, сделанного в предыдущем периоде; g — доля от вели-

чины ошибки прогноза прошлого периода, учитываемая при

корректировке вновь формируемых ожиданий (0 < g < 1).

Выполнив несложные преобразования, уравнение (2) можно

представить в виде:

Х*+\

=(\

-g)X*

+

g*

Х

(У

(3)

Это уравнение показывает, что, согласно концепции адаптив-

ных ожиданий, прогноз для каждого следующего года является сред-

невзвешенной величиной прогноза прошлого года и фактического

значения

А"для

данного года. Отсюда также следует, что при отсут-

ствии ошибок предыдущего прогноза ожидания не изменяются во

366

времени (X

е

+ 1 = X

е

). Такая же ситуация складывается, если эконо-

мические субъекты не учитывают прошлых ошибок,

т.е.#

= 0. В том

случае, когда они корректируют свои представления о будущих

значениях экономических показателей на всю величину прошлых

ошибок

(g

= 1), ожидания являются статическими: X

е

+ 1

=

Х

[У

По мнению сторонников концепции рациональных ожиданий, по-

лучившей развитие начиная с 70-х годов XX в., рассмотренные выше

модели слишком упрощенно представляют процесс формирования

экономическими субъектами будущих оценок. Они считают, что

люди используют более изощренные способы, особенно в тех слу-

чаях, когда речь идет о распределении значительных денежных

средств (например, при принятии инвестиционных решений). Ра-

ционально действующие экономические субъекты не только учи-

тывают ошибки прошлого опыта, но и заглядывают в будущее. При-

нимая решения, они опираются на собственные представления о

модели управления экономикой и привлекают всю доступную ин-

формацию об ожидаемых событиях, которые могут повлиять на

экономическую конъюнктуру. Это позволяет им при отсутствии

неожиданных потрясений достаточно точно предвидеть будущие

изменения и не совершать систематических ошибок. Хотя такие

ошибки вполне возможны, они являются скорее исключением, чем

правилом.

Рассматриваемая гипотеза сама по себе не определяет, какими

конкретно должны быть ожидания экономических субъектов. Кон-

кретизация моделей формирования ожиданий предполагает необ-

ходимость учета системы связей прогнозируемого показателя с оп-

ределяющими его переменными. Поэтому для разных показателей

могут использоваться разные модели.

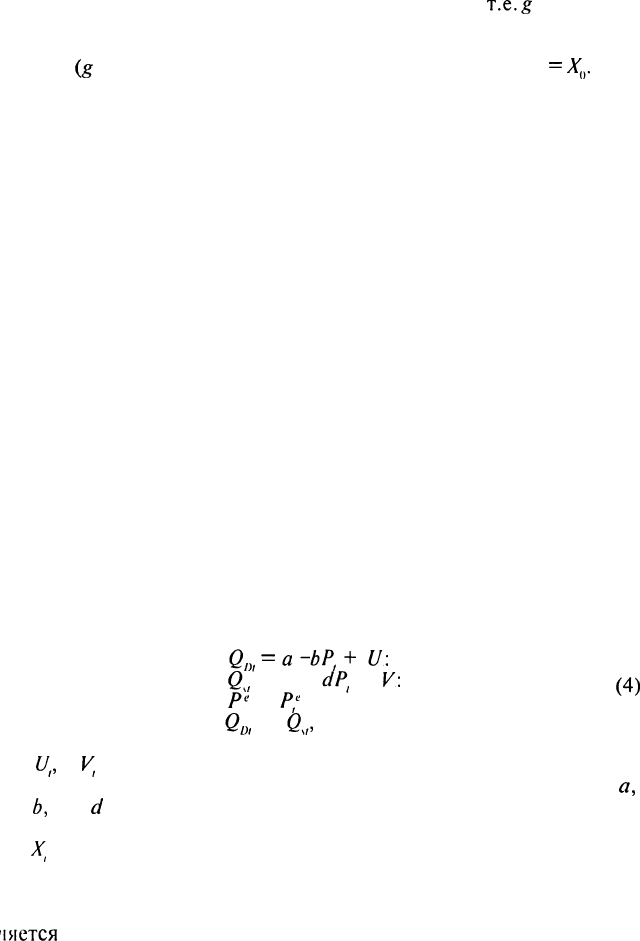

В частности, простейшая модель прогноза общего уровня цен в

соответствии с концепцией рациональных ожиданий описывается

системой, состоящей из следующих четырех уравнений:

1)

0

№

=

а-

ЬР,+

U-

2)

<Э,

= с +

dP

t

+

V-

(4)

3)

Р'

=

Р;

(X);

4)

Q

D

,

=

G

u

,

|дс

U

t

,

V

f

— стохастические переменные, отражающие случайные

ошибки в прогнозировании объемов спроса и предложения;

а,

Ь,

с,

d

— константы, характеризующие форму связи между

объемами совокупного спроса или предложения и уровнем цен;

X

t

— все параметры, учитываемые предпринимателями при фор-

мировании цен; е — индекс, показывающий, что имеются в

виду ожидаемые параметры.

Первое из этих уравнений означает, что текущий спрос опреде-

ляется

его текущей ценой, второе — что решения об объеме пред-

чожения производителями принимаются на основе ожидаемой цены.

367

Третье уравнение свидетельствует о том, что производители строят

прогноз в соответствии с концепцией рациональных ожиданий, а

четвертое — о равенстве планируемых объемов совокупного пред-

ложения и совокупного спроса.

Основу макроэкономического анализа составляет позитивный под-

ход к исследованию народнохозяйственных

проблем,

который направ-

лен на формирование научного представления о влиянии поведе-

ния экономических субъектов на функционирование националь-

ной экономики в целом Применение этого подхода в

современной

макроэкономике, как правило, базируется на проведении трех ос-

новных этапов аналитических исследований На первом этапе дает-

ся теоретическое обоснование гипотезы относительно поведения

типичного экономического субъекта в различных условиях На вто-

ром этапе посредством агрегирования

всей

совокупности решении,

принятых фирмами или домашними хозяйствами, анализируются

результаты воздействия этих решений на формирование и измене-

ние макроэкономических показателей. На третьем этапе на основе

сбора и обработки фактической информации проверяется правиль-

ность полученных теоретических выводов, дается объяснение про-

цессов и явлений в экономике, имевших место в прошлом, или

составляется прогноз на будущее.

Наряду с позитивным в макроэкономике применяется норма-

тивный подход к исследованию Последний представляет собой оце-

ночные суждения о том, какие изменения и тенденции являются

желательными (т.е соответствующими избранному критерию) и ка-

ких рекомендаций следует придерживаться политикам, если они

стремятся к достижению желаемых результатов. Нормативный под-

ход, как правило, дополняет позитивный при анализе макроэко-

номической политики государства. На основе позитивного подхода

ученые определяют возможные экономические результаты тех или

иных направлений государственной политики Применяя норматив-

ный подход, они разрабатывают рекомендации относительно ис-

пользования тех направлений экономической политики, которые

могут привести к желаемым экономическим результатам Сочета-

ние позитивного и нормативного подходов позволяет макроэконо-

мическим исследованиям служить научным фундаментом для раз-

работки основных принципов, целей и инструментов государствен-

ной

экономической

политики.

Следует отметить, что вопрос о целях и методах осуществления

макроэкономической политики является одним из наиболее дискус-

сионных в экономической теории Именно по этому вопросу наибо-

лее отчетливо просматриваются различия между разными школами

макроэкономических теорий. Спектр этих различий весьма широк

от почти полного отрицания необходимости государственного вме-

шательства в функционирование национальной экономики (клас-

сическая школа немарксистской экономической мысли) до при-

368

знания главенствующей роли государства в решении всех макро-

экономических проблем (ортодоксальный марксизм).

Теоретической основой неоднозначной трактовки целей и задач

макроэкономической политики служит разное понимание способ-

ности рынка к саморегулированию и бескризисному экономиче-

скому развитию.

3. Система макроэкономических взаимосвязей

основных секторов народного хозяйства

Миллионы фирм и домашних хозяйств, государственные ин-

ституты и представители иностранного сектора в процессе своей

деятельности принимают решения самостоятельно, однако в ре-

зультате их взаимодействия формируются устойчивые закономер-

ности развития всей национальной экономики. Поэтому для пони-

мания характера и направлений воздействия решений отдельных

экономических субъектов на механизм функционирования всей

национальной экономики определяющее значение имеет анализ си-

стемы связей, складывающихся между ее различными секторами.

Такого рода анализ проводится на базе теоретической модели

кругооборота продуктов и доходов. В своем наиболее простом вари-

анте эта модель описывает движение потоков товаров и ресурсов

между фирмами и домашними хозяйствами, которое сбалансиро-

вано встречным движением потока денежных платежей. В данном

варианте не учитывается влияние государства и иностранного сек-

тора экономики. Такое абстрагирование позволяет акцентировать

внимание на основной системе связей, складывающихся в частном

секторе закрытых хозяйственных систем. В наглядном виде эта мо-

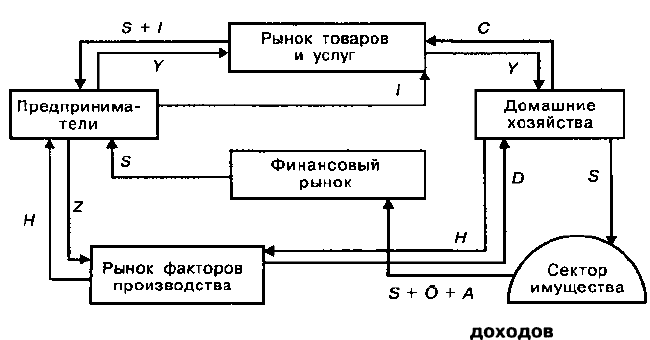

дель представлена на рис. 19.1.

Отражаемые в ней реальные потоки товаров и ресурсов направ-

лены по часовой стрелке, а балансирующие их денежные потоки —

против часовой стрелки. Потоки измеряются в единицах за опреде-

ленный период. Поэтому их параметры (рубли в год, тонны в месяц

и т.д.) являются параметрами, характеризующими скорость, с ко-

торой происходит процесс. Наряду с потоками, являющимися ди-

намическими величинами, существуют статические величины, на-

зываемые запасами. Под запасами понимаются величины, которые

измеряют те или иные показатели хозяйственной деятельности, на-

копленные к некоторому конкретному моменту. Они измеряются в

рублях, тоннах и т.п. Так, количество денег, имеющихся в эконо-

мике, образует запас, а денежные доходы и расходы экономичес-

ких субъектов являются потоками.

Между запасами и потоками в экономике существует взаимо-

связь: изменения в одних величинах, как правило, сопровождают-

ся соответствующими изменениями в других. Однако при опреде-

ленных обстоятельствах показатели запасов и потоков могут изме-

няться независимо друг от друга. Например, увеличение количества

369

Рис. 19.1. Кругооборот продуктов и

доходов

в частном секторе закрытой национальной экономики:

С — потребительские расходы домохозяйств; S — сбережения домохо-

зяйств; Y — совокупность произведенных в стране конечных товаров и

услуг; / — чистые инвестиции предпринимателей; Н — факторы производ-

ства (труд, капитал, земля), Z — расходы предпринимателей на оплату

факторов производства; D — доходы домохозяйств от продажи факторов

производства; О — нераспределенная прибыль корпораций; А — аморти-

зация.

денег в экономике не приведет к увеличению потоков доходов и

расходов, если деньги останутся на руках у населения или на счетах

в банках. С другой стороны, эти потоки могут быть увеличены при

сохранении прежнего количества денег в экономике, если повы-

сится скорость обращения денег. В макроэкономике нарушения вза-

имосвязи потоков и запасов рассматриваются как частные случаи,

а сама взаимосвязь — как общая закономерность. Без ее учета не-

возможно понимание макроэкономической теории. В первую оче-

реДь это касается взаимосвязи между количеством денег в эконо-

мической системе и потоками доходов и расходов.

Все доходы экономических субъектов можно разделить на два

вида: доходы от труда и доходы от имущества. Под имуществом

подразумеваются все источники законного нетрудового дохода: ре-

альный и фиктивный капитал, земля, жилые дома и т.п. Альтерна-

тивная стоимость (цена) имущества представляет собой денежную

оценку дисконтированной суммы ожидаемого дохода от наилучше-

го варианта его использования. Совокупность имущества, находя-

щегося в собственности государства, физических и юридических

частных лиц (отражаемая в модели кругооборота в виде особого

сектора), образует национальное богатство страны.

Экономические субъекты обменивают принадлежащее им иму-

щество, труд и производимые товары на соответствующих рынках,

обеспечивая постоянное возобновление кругооборота продуктов и

370