Воробьёв И.Н. Тактика - искусство боя

Подождите немного. Документ загружается.

121

па - этап подготовки и этап ведения боя (рукопашная схватка). От военачаль-

ника потребовалось согласовывать боевые усилия разнородных сил: пехоты,

конницы, боевых колесниц и отрядов саперов, выполнявших военно-

инженерные работы, а также службы тыла.

Определенное отражение первоначальный опыт по вопросам согласо-

вания усилия войска нашел в следующих трудах древних писателей: «Советы

для начальников конницы», «Советы для всадников», «Киропедия» Ксено-

фонта, «Тактика» Энея, «Тактика» Асклепиодота, «Теория тактики» Элиана,

«Югуртинская война» Саллюстия Криспа, «Гражданская война» Юлия Цеза-

ря, «Анналы» Корнелия Тацита, «Стратегемы» Фронтина, «Наставление вое-

начальникам» Онисандра, «Краткое изложение основ военного дела» Веге-

ция, «Стратегикон» Псевдо-маврикия.

Совершенствование взаимодействия в период средневековья происхо-

дило медленно, как медленно развивалось тогда само военное искусство. Пе-

риод складывания феодальных отношений первоначально характеризовался в

военном деле отсутствием четких тактических форм. Оснащенное примитив-

ным оружием для ведения рукопашного боя войско сражалось густыми тол-

пами. Организационно оно не расчленялось на подразделения. По мере со-

вершенствования и увеличения количества металлического оружия и защит-

ного снаряжения боевые порядки пехоты, как основного в то время рода

войск, развивались от глубоких колонообразных и клинообразных построе-

ний к вытянутым по фронту, менее глубоким, но плотным и более организо-

ванным построениям типа фаланги.

У восточных славян такое построение называлось «стена». Легковоо-

руженная пехота (лучники) и конница предназначались для ведения разведки,

завязки боя и прикрытия флангов «стены». Последняя своим ударом решала

исход боя. Последующее развитие тактики потребовало расчленения «стены»

как по фронту, так и в глубину. Первоначально на Руси появилось деление

боевого порядка на три («полочный ряд»), а затем и на большее количество

122

частей. «Полки» - полк правой, левой руки, «чесло» (центр), засадный полк -

стали применять при ведении боя различное построение, вследствие этого

возросла глубина поля боя, более широко стал осуществляться маневр и

контрманевр полками.

Это усложнило согласование боевых усилий войска. Нередко случа-

лось так. Когда полк центра - "чело" отражал удар противника с фронта, пол-

ки правой и левой руки совершали его охват с флангов, как это имело место,

к примеру, в битве на Чудском озере 1242 г. От военачальника потребовалось

правильно распределять силы по полкам, определять задачи для всех частей

боевого порядка, увязывать их действия, своевременно вводить в бой резерв,

организовывать преследование и т.п.

В период позднего средневековья на развитие взаимодействия стало

все большее влияние оказывать появление огнестрельного оружия. На Руси

это проявилось в том, что уже в середине XVI в. создается постоянное вой-

ско, вооруженное огнестрельным оружием. В «Наказе угорским воеводам» (к

VI в.) предписывалось отрабатывать такую тактику борьбы с набегами степ-

няков «… пищальников и посошных люден разделити по полкам, сколько

пригоже быти на берегу. А воевод им и людей разставити как надо»

1

. Преду-

сматривалось, что посошные люди (вспомогательная пехота) должны сковы-

вать неприятеля, пищальники, вооруженные ручным огнестрельным оружи-

ем, наносить ему поражение огнем и в рукопашной схватке, а дворянская по-

местная конница (дети боярские) развивать успех. Позднее к этим родам

войск присоединилась артиллерия. Малые пушки («малый наряд») прикры-

вали действия посошных людей и пищальников, пушки великие («большой

наряд») вступали в бой в решающий момент.

Одновременно с этим в XV-XVII вв. в русском войске появились отря-

ды специалистов-ремесленников: «городников», занимавшихся строительст-

вом укреплений и «постников», устраивавшие мосты и переправы, а также

1

Военно-исторический журнал. 1986, № 7.

123

«порочных мастеров», сооружавших осадные машины («пороки»). Это были

первые предшественники русских военных инженеров, саперов, понтонеров.

Большой импульс для создания специальных инженерных подразделений да-

ло развитие артиллерии поскольку появилась надобность осуществлять ин-

женерные мероприятия по обеспечению ее боевых действий, а с другой сто-

роны - требовалось возводить инженерные сооружения для защиты от артил-

лерийского огня и других боевых средств противника.

Роль взаимодействия в бою особенно повысилась с появлением массо-

вых армий (конец XVIII - начало XIX вв.). Под влиянием более совершенных

средств вооруженной борьбы изменился характер боевых действий, увели-

чился их пространственный размах. В таких условиях военачальник оказы-

вался вынужденным согласовывать усилия войск при развертывании их на

довольно широком фронте, применении глубоких боевых порядков и ведении

боя на пересеченной местности.

В войнах первой половины XIX в. появилось немало новых тактиче-

ских приемов в действиях артиллерии. Она использовалась для расчленения

боевых порядков противника. Утверждается принцип массирования артилле-

рийского огня не только за счет крупных батарей, но и в результате маневра

орудиями на поле боя. Внедряется деление задач между отдельными группа-

ми артиллерии. Создается артиллерийский резерв. Большое значение приоб-

ретает взаимодействие с другими родами войск

1

.

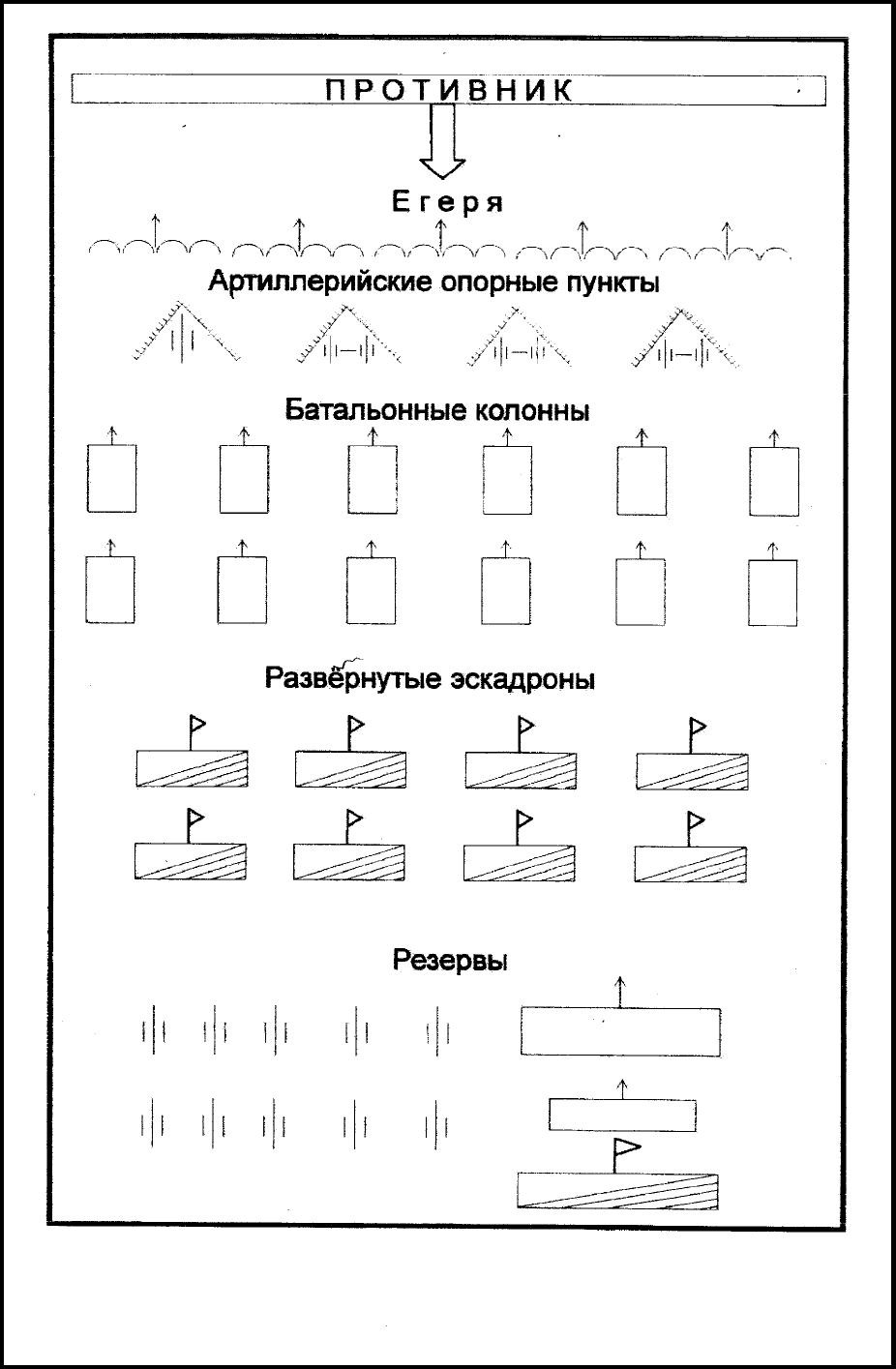

Особенно отчетливо новые черты взаимодействия проявились в Оте-

чественной войне 1812-1814 гг., прежде всего в Бородинском сражении.

Сильная сторона тактики русских войск состояла в том, что они более гибко,

чем французы, сочетали в бою действия пехоты с артиллерией и конницей.

При отражении атаки наполеоновских войск, егеря, действовавшие в рассып-

ном строю, прикрывали опорные пункты артиллерийских батарей, состав-

1

Отечественная артиллерия. М.: Воениздат. 1986. - С. 52.

124

лявших остов всей русской обороны, а линейная пехота наносила совместно с

конницей удар по вклинившемуся противнику (рис.2.2).

Однако Отечественная война выявила и крупные недостатки в осуще-

ствлении взаимодействия пехоты с артиллерией. Дело в том, что пехота в то

время действовала преимущественно в батальонных колоннах и ей трудно

было сочетать свой маневр и удар с огнем артиллерии. Егеря и артиллерия

готовили своим огнем штыковую атаку пехоты, но осуществлять ее огневую

поддержку при развитии успеха они были не в состоянии. Вследствие этого

ударная сила пехотных частей оказывалась недостаточно мощной.

Опыт этой войны показал, что в изменившихся условиях боя требует-

ся предоставлять больше свободы действий командирам дивизий и полков в

вопросах управления, согласования боевых усилий войск. Время разработки

главнокомандующим подробных диспозиций, в которых определялся каждый

шаг подчиненных на все время боя, прошло.

Дальнейшее развитие системы взаимодействия войск в бою проходило

под определяющим влиянием появления нарезного оружия, бездымного по-

роха, бризантных взрывчатых веществ, применения технических средств свя-

зи. В ходе франко-прусской (1870-1871), крымской (1853-1856), русско-

турецкой (1877-1878) войн отчетливо проявились новые черты взаимодейст-

вия. Новые боевые качества обрела пехота. Вооруженная нарезным оружием

она стала обладать большей ударной силой, что позволило ей добиваться раз-

грома противника не только в рукопашной схватке, но и наносить ему урон

своим огнем еще при сближении с ним. Возросшая дальность стрельбы ар-

тиллерии и пехотного оружия породила новый расчлененный боевой порядок

- стрелковую цепь. Войска стали развертываться в боевой порядок на значи-

тельном расстоянии от противника.

Повысилась роль артиллерийскою огня. В Крымской войне, например,

на артиллерию стала возлагаться новая задача - наносить поражение живой

силе противника, укрытой в окопах. В условиях позиционной борьбы возрос-

125

Рис. 2.2. Боевой порядок русских войск в Бородинском

сражении

126

ло значение фортификационного оборудования местности. Наряду с соору-

жением насыпных земляных сооружений (редутов, флешей, люнетов) стали

отрываться групповые окопы (ложементы), соединяемые ходами сообщения,

а для резервов строились укрытия и убежища. Прочность обороны значи-

тельно усиливалась за счет использования заграждений, возводимых из глад-

кой проволоки, устройства рогаток, а также фугасов, прикрывавшихся огнем

артиллерии и пехоты.

Важную роль в развитии теории и практики взаимодействия войск в

бою в русской армии в XIX в. сыграл учебник «Тактики» Н.В.Медема (1837),

в котором излагались практические рекомендации, как следует вести бой в

рассыпном строю в сочетании с действиями колонн. В учебнике рассматри-

валось влияние на характер взаимодействия условий местности и других

элементов обстановки. Эти положения были развиты затем в труде

Ф.Горемыкина «Руководство к изучению тактики в начальных ее основаниях

и в практическом применении» (1849). Наибольшее внимание в работе уделе-

но взаимодействию пехоты с артиллерией. Автор указывал на пагубность

раздельного ведения ими боя. Они должны располагаться на поле сражения,

рекомендовал он, таким образом, чтобы иметь возможность помогать друг

другу, не стесняя своих действий.

Видное место вопросы взаимодействия занимали в трудах - Г.А.Леера

«Метод военных наук», «Стратегия (тактика театра военных действий)» (Ле-

ер называл этот принцип принципом взаимной поддержки), А.Н.Петрова «К

вопросам стратегии». На важность умелого использования этого принципа

обращал внимание М.И.Драгомиров. Он писал: «каждая цель на войне вернее

достигается соединенными усилиями многих, направленными к общей це-

ли»

1

.

Перед первой мировой войной высказывалось немало прогнозов, как

будет развиваться бой. Многие военные теоретики склонялись к тому, что

1

Русская военно-теоретическая мысль XIX и начала XX веков. М.: Воениздат. 1960. -С.343.

127

главенствующую роль в нем будет по-прежнему играть пехота. «Бой будет

главным образом борьбой двух пехот, и победа будет на стороне большего

числа батальонов...»

1

. Причиной подобных ошибочных теорий являлось то,

что слабо учитывалось интенсивное развитие средств вооруженной борьбы,

происходившее в то время, которое особенно ускорилось в ходе первой миро-

вой войны.

Сущность происходивших изменений в материальной основе боя со-

стояла в том, что пулемет стал массовым оружием сухопутных войск. Улуч-

шилась полевая артиллерия. На оснащение войск поступили пушки и гауби-

цы калибра от 76 до 152 мм. Их боевые качества существенно возросли в ре-

зультате внедрения оптического прицела. Совершенствовались и орудия тя-

желых калибров, вплоть до появления сверхмощных дальнобойных пушек.

Резко увеличилось количество минометов, появились огнеметы. По сравне-

нию с войнами второй половины XIX в. в армиях в 6-8 раз увеличилось коли-

чество артиллерии. Крупным шагом в развитии вооружения стало создание

бронеавтомобиля и особенно танка (1916 г). Наиболее быстрое количествен-

ное и качественное развитие в ходе войны получила авиация.

Под влиянием этого бой принял общевойсковой характер. Решающее

значение в достижении успеха в нем приобрело четко согласованное приме-

нение по цели, месту и времени различных родов войск и специальных войск.

Хотя огневые и ударные возможности пехотных частей к этому времени зна-

чительно возросли за счет насыщения их малокалиберной артиллерией, ми-

нометами, станковыми и ручными пулеметами и огнеметами, однако они бы-

ли не в состоянии успешно решать задачи по прорыву сильно укрепленной,

глубокоэшелонированной обороны противника без поддержки артиллерии, а

затем и авиации. Точно так же как не могла пехота самостоятельно отразить

мощный удар наступающего противника в обороне, который стал использо-

вать в ходе войны новое ударное средство - танки.

1

Эрр. Артиллерия в прошлом, настоящем и будущем. М.: Воениздат. 1941. - С. 8.

128

Боевая практика внесла немало нового в систему взаимодействия пе-

хоты с артиллерией. Этот опыт во многом был обобщен в труде «Артиллерия

обороны», вышедшем в 1917 г. В нем, в частности, говорилось: «Артилле-

рийский труд спасает пехотную кровь и уменьшает расход снарядов... Со-

ставлять артиллерийский план обороны и проводить его в жизнь будут люди.

Если они не верят в возможность использования всей мощи современной ар-

тиллерии, если они не побывают лично на всех высотах, в долинах, окопах,

не изучат детально местность и противника, если они оторвутся от команди-

ров полков и пехоты, если они будут разговаривать с артиллеристами сосед-

них дивизий и раздавать задачи командирам батарей не на местности, а по

телефону и карте, то артиллерийский план уподобится дому, построенному

на песке, и за сбереженный артиллерийский пот будет заплачено пехотной

кровью»

1

.

В наступлении артиллерия содействовала выдвижению пехоты для за-

нятия исходного рубежа для атаки; проделывала проходы в проволочных за-

граждениях; разрушала оборонительные сооружения, пулеметные гнёзда, на-

блюдательные пункты, убежища, окопы и ходы сообщения на участках про-

рыва; вела борьбу с вражеской артиллерией; поддерживала атаку пехоты и

воспрещала контратаки противника. В обороне она наносила потери против-

нику при отражении его атаки, обеспечивала фланги и стыки, нанесение

контратак, осуществляла маневр огнем с целью уничтожения вклинившеюся

противника.

В ходе войны была окончательно узаконена артиллерийская подготов-

ка атаки, которая в большинстве армий в начале войны отвергалась

2

. При ее

проведении артиллерия использовалась централизованно в трех группах: I)

группа по пробитию проходов в проволочных заграждениях; 2) группа по

разрушению укреплений и подавлению огневой системы обороны; 3) группа

по борьбе с артиллерией противника. Новым во взаимодействии пехоты с ар-

1

Военно-исторический журнал. 1970, №9. - С. 36.

2

Отечественная артиллерия. - С. 117.

129

тиллерией являлось то, что после артиллерийской подготовки атаки часть

легких батарей переподчинялась командирам пехотных полков и следовала за

пехотой, чтобы поддержать ее при бое в глубине обороны

1

. Артиллерийская

поддержка атаки пехоты осуществлялась подвижным заградительным огнем,

но глубина ее была небольшой. Отсутствие полковой и батальонной артилле-

рии отрицательно сказывалось на обеспечении самостоятельности действий

пехотных подразделений. Новым при организации взаимодействия при борь-

бе с артиллерией противника являлось то, что стрельба велась с помощью

самолетов-корректировщиков, привязных аэростатов и в отдельных случаях с

помощью звукометрических станций.

В ходе первой мировой войны был получен первый опыт взаимодей-

ствия пехоты и артиллерии с танками и авиацией. Боевое использование тан-

ков показало, что, несмотря на техническое несовершенство, они являются

эффективным средством прорыва укреплённых позиций противника. Если в

операции на Сомме участвовало 32 танка, то у Камбрэ уже 378 (боевых) и у

Аменьена – 511

2

. С вводом в бой танков увеличились темпы наступления.

Танки придавались пехоте. Под влиянием этого изменилась ее тактика - она

стала применять новые способы боя - перешла к групповому боевому поряд-

ку, групповой тактике.

Большое развитие в ходе войны получила авиация. Первоначально она

рассматривалась как средство обеспечения пехотно-артиллерийского боя,

осуществляла разведку и корректирование артиллерийского огня, однако с

появлением штурмовой, истребительной и бомбардировочной авиации ее

функции расширились. К концу войны авиация в ходе операций вела борьбу

за господство в воздухе. В наиболее крупных из них участвовало до 1000 и

более самолетов. В борьбе с авиацией развивалась тактика войсковой проти-

вовоздушной обороны, создается служба ПВО. Некоторую разработку полу-

1

Развитие тактики русской армии, -М.:,: Воениздат. 1957. - С. 299.

2

Строков А.А. Вооруженные силы и военное искусство в первой мировой войне. -М.: Воениздат.,

1974. - С.592.

130

чили методы стрельбы по летающим самолетам из пулеметов и винтовок.

В условиях преобладания позиционных форм борьбы конница как род

войск все более отходила на второй план, хотя имелись примеры больших и

смелых ее действий

1

. При прорыве обороны противника конница спешива-

лась и использовалась как пехота. Применение конницы для развития успеха

в операции за некоторыми исключениями было неудачным. Это объяснялось

тем, что кавалерия была слабо оснащена пулеметами и артиллерией и не мог-

ла преодолеть возросшего огневого сопротивления пехоты.

В ходе войны неуклонно повышалась роль инженерных войск. Свиде-

тельством этому явилось то обстоятельство, что их удельный вес в составе

сухопутных войск к концу войны повысился в 1,5-2 раза

2

. Они решали в бою

разнообразные задачи инженерного обеспечения. Существенно обогатилось

взаимодействие инженерных подразделений с пехотой и артиллерией. Сапер-

ные команды проводили в их интересах инженерную разведку. Днем она ве-

лась наблюдением, ночью иногда поиском. В задачу разведки входил сбор

сведений об общем характере позиции, устройстве окопов, ходов сообщения

и убежищ, характере препятствий и заграждений, местах расположения пу-

леметов и минометов, местах нахождения фугасов, степени проходимости

местности перед фронтом обороны противника.

Для обеспечения продвижения пехоты в наступлении полку первого

эшелона обычно придавалось по два саперных взвода, а дивизии придавалось

по одной роте военно-дорожного отряда. Особое внимание уделялось проде-

лыванию проходов в заграждениях во время атаки и при бое в глубине обо-

роны. Проходы устраивались главным образом взрывным способом, специ-

ально созданными «подрывными командами» (по две команды на каждую го-

ловную атакующую роту). При бое в глубине вражеской обороны для проде-

лывания проходов использовались ножницы, кошки, гранаты.

В обороне инженерные части и подразделения использовались пре-

1

Бренкен В. Применение конницы по опыту мировой войны. -М.: 1931.-С. 64.

2

Военно-исторический журнал. 1981, №6. - С. 82.