Яковлев П.И., Тюрин А.П., Фортученко Ю.А. Портовые гидротехнические сооружения

Подождите немного. Документ загружается.

принимается равным его призменной

прочности Яь и равномерно распределен-

ным по высоте сжатой зоны бетона;

напряжения в растянутой и сжатой

арматурах принимаются равными их

расчетным сопротивлениям R

e

и R

9c

(рис. 4.8).

В расчетах железобетонных конст-

рукций приняты следующие обозначе-

ния геометрических характеристик се-

чения:

о/. Ч

h —

ширина прямоугольного сече-

ния, ширина ребра таврового

и двутаврового сечений;

ширина полки таврового и

двутаврового сечений соот-

ветственно в растянутой и

сжатой зонах;

высота прямоугольного, тав-

рового и двутаврового сече-

ний;

л/, Л

а. а

- высота полки таврового и

двутаврового сечений соот-

ветственно в сжатой и рас-

тянутой зонах;

_J~ расстояния от равнодейству-

ющей усилий соответственно

в растянутой и сжатой арма-

туре до ближайшей грани

сечения;

А

0

, h'

0

— рабочая высота сечения, рав-

ная соответственно А

0

— а и

Л

0

— Щ

х — высота сжатой зоны сечения;

£ — относительная высота сжатой

зоны бетона, равная х/Л

0

;

$ — расстояние между хомутами;

A

Sf

As — площади сечения ненапряга-

емой арматуры соответствен-

ной и 5';

ji — коэффициент армирования,

равный Ajbh

Qt

без учета све-

сов сжатых и растянутых

полок;

А — площадь всего бетона в попе-

речном сечении;

А

ь

— площадь сжатой зоны бетона;

Аы — площадь растянутой зоны

бетона.

Различают две возможные схемы раз-

рушения железобетонного изгибаемого

элемента:

1) в рационально армированных из-

гибаемых элементах разрушение начи-

нается с растянутой арматуры при дос-

тижении в ней расчетных сопротив-

лений R

9

;

2) в так называемых переармирован-

ных элементах разрушение начинается

со сжатой зоны бетона при достижении

/

11/111П111ПН1

а

JC. К.

4~А

Ш

Ш' А

I Б

ш I кй J £к 1111

6-6

ш

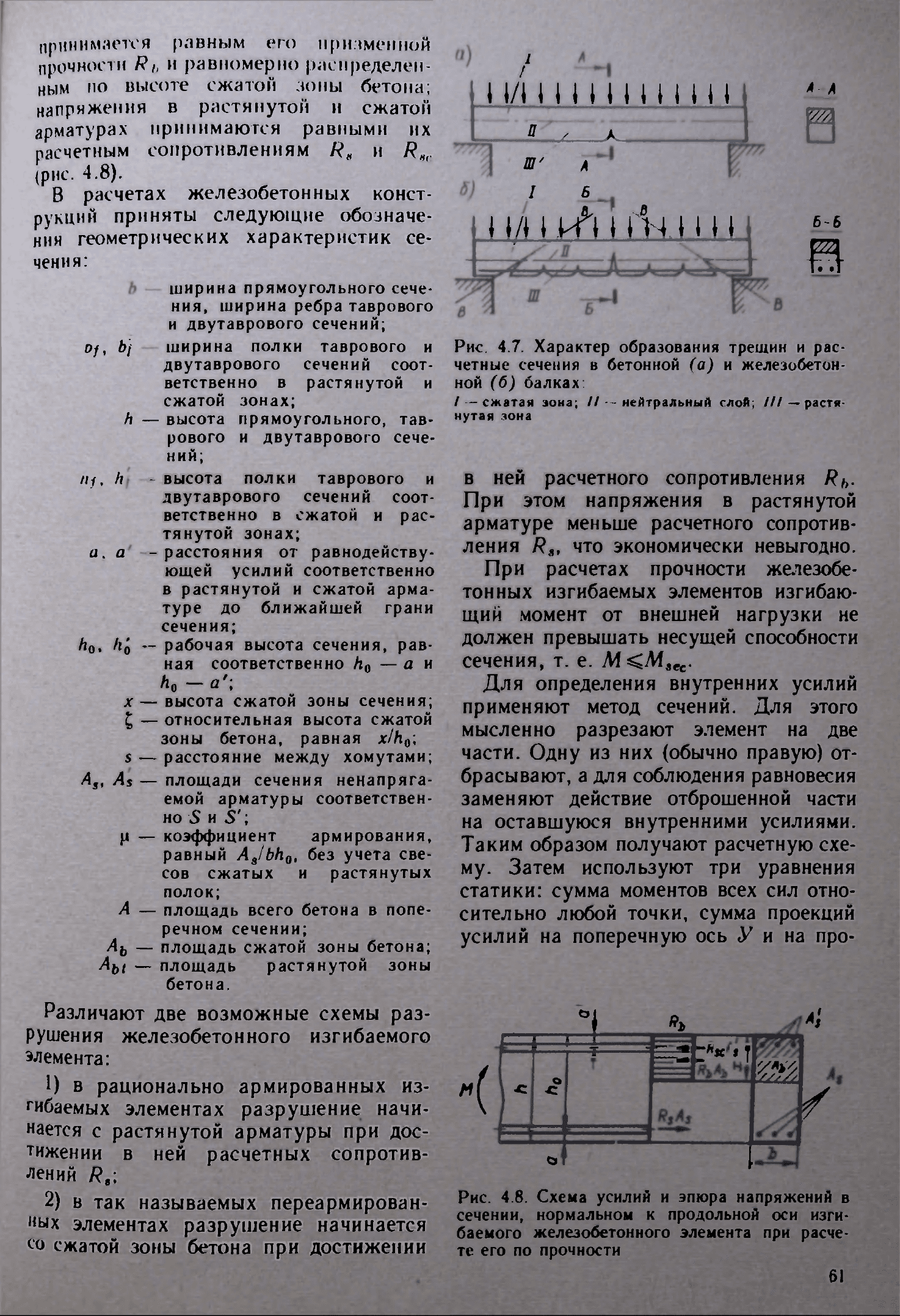

Рис. 4.7. Характер образования трещин и рас-

четные сечения в бетонной (а) и железобетон-

ной (б) балках:

/ — сжатая зона; // - нейтральный слой; III растя*

нутая зона

в ней расчетного сопротивления R

h

.

При этом напряжения в растянутой

арматуре меньше расчетного сопротив-

ления R

$9

ЧТО экономически невыгодно.

При расчетах прочности железобе-

тонных изгибаемых элементов изгибаю-

щий момент от внешней нагрузки ие

должен превышать несущей способности

сечения, т. е. Af <Af

set

.

Для определения внутренних усилий

применяют метод сечений. Для этого

мысленно разрезают элемент на две

части. Одну из них (обычно правую) от-

брасывают, а для соблюдения равновесия

заменяют действие отброшенной части

на оставшуюся внутренними усилиями.

Таким образом получают расчетную схе-

му. Затем используют три уравнения

статики: сумма моментов всех сил отно-

сительно любой точки, сумма проекций

усилий на поперечную ось У и на про-

<

, . л

*ъ

«С

рэ

о

•С

—

г Т Ч

Е=2 *

1

Т

Ш

«С

рэ

о

•С

—

г Т Ч

о

1

it

№

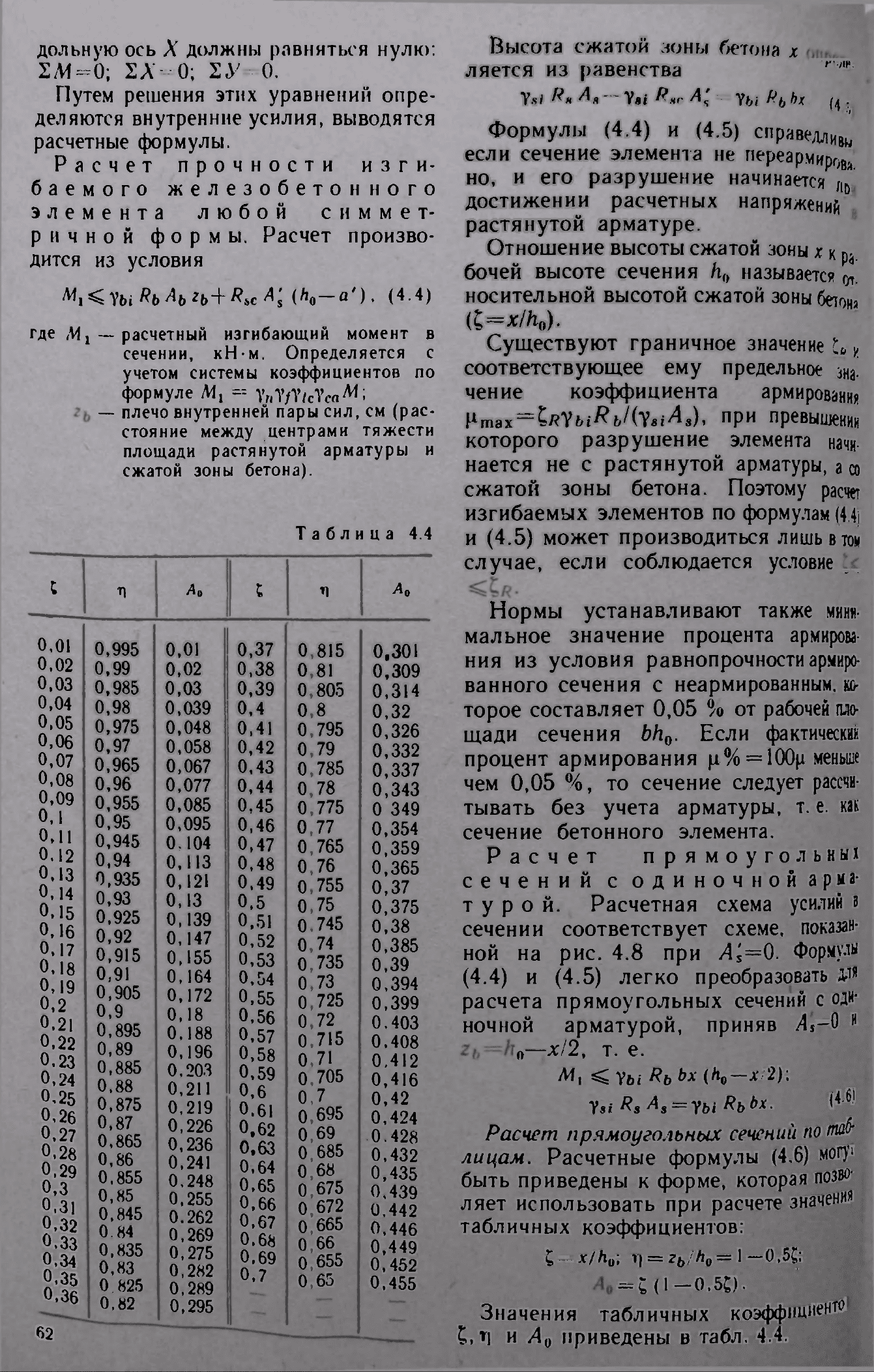

Рис. 4.8. Схема усилий и эпюра напряжений в

сечении, нормальном к продольной оси изги-

баемого железобетонного элемента при расче-

те его по прочности

61

дольную ось X должны равняться нулю:

2М-0; 2Л-0; 2У=0.

Путем решения этих уравнений опре-

деляются внутренние усилия, выводятся

расчетные формулы.

Расчет прочности изги-

баемого железобетонного

элемента любой симмет-

ричной формы. Расчет произво-

дится из условия

M

x

<:y

b

iRbAb2b + RscA'

s

(Л

0

—а'), (4.4)

где М| — расчетный изгибающий момент в

сечении, кН*м. Определяется с

учетом системы коэффициентов по

формуле М

х

= VnY/Y/cYcaM;

— плечо внутренней пары сил, см (рас-

стояние между центрами тяжести

площади растянутой арматуры и

сжатой зоны бетона).

Таблица 4.4

с

Ч

Л

0

С

л

л.

0,01

0,02

0,03

0,04

0.05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,2

0,21

0.22

0.23

0.24

0,25

0.26

0.27

0.28

0.29

0,3

0.31

0.32

о.зз

0.34

0.35

0.36

62

0.995

0,99

0,985

0,98

0,975

0,97

0,965

0,96

0,955

0,95

0,945

0,94

0,935

0,93

0,925

0,92

0,915

0,91

0,905

0,9

0,895

0,89

0,885

0,88

0,875

0,87

0,865

0,86

0.855

0,85

0,845

0.84

0,835

0,83

0.825

0,82

0,01

0,02

0,03

0,039

0,048

0,058

0,067

0,077

0,085

0,095

0,104

0,113

0,121

0,13

0,139

0,147

0,155

0,164

0,172

0,18

0,188

0,196

0,203

0,211

0,219

0,226

0,236

0,241

0,248

0,255

0,262

0,269

0,275

0,282

0,289

0,295

0,37

0,38

0,39

0,4

0,41

0,42

0,43

0,44

0,45

0,46

0,47

0.48

0,49

0.5

0,51

0,52

0,53

0,54

0,55

0,56

0,57

0,58

0,59

0,6

0.61

0,62

0,63

0т64

0,65

0,66

0.67

0.68

0,69

0,7

0,815

0,81

0,805

0,8

0,795

0,79

0,785

0,78

0,775

0,77

0,765

0,76

0,755

0,75

0.745

0,74

0,735

0,73

0,725

0,72

0,715

0,71

0,705

0,7

0,695

0,69

0,685

0,68

0,675

0,672

0,665

0,66

0,655

0,65

0.301

0,309

0,314

0,32

0,326

0,332

0,337

0,343

0 349

0,354

0,359

0,365

0,37

0,375

0,38

0,385

0,39

0,394

0,399

0,403

0.408

0.412

0,416

0,42

0,424

.0.428

0,432

0,435

0.439

0,442

0,446

0,449

0,452

0,455

Высота сжатой зоны бетона х

ляется из равенства Щ

v»t Rs А

а

—уsi

R*c

А; = ты

/?ь Ьк.

(4 s

Формулы (4.4) и (4.5) справедлив

если сечение элемента не переармиром

но, и его разрушение начинается пв

достижении расчетных напряжений

растянутой арматуре.

Отношение высоты сжатой зоны х

к

р

а

,

бочей высоте сечения h

0

называется от.

носительной высотой сжатой зоны

беюня

(С=x/ho).

Существуют граничное значение to

и

соответствующее ему предельное зна-

чение коэффициента армирования

Цтах

=

£яУь*Яь/(Т8И*)> при превышении

которого разрушение элемента начи-

нается не с растянутой арматуры, а

со

сжатой зоны бетона. Поэтому расчет

изгибаемых элементов по формулам (4.4)

и (4.5) может производиться лишь

в том

случае, если соблюдается условие

чЩЯ

Нормы устанавливают также мини-

мальное значение процента армирова-

ния из условия равнопрочности

армиро-

ванного сечения с неармированным. ко-

торое составляет 0,05 % от рабочей

пло-

щади сечения Ыг

0

. Если фактический

процент армирования ц% = 100ц меньше

чем 0,05 %, то сечение следует рассчи-

тывать без учета арматуры, т. е. как

сечение бетонного элемента.

Расчет прямоугольных

сечений с одиночной арма-

турой. Расчетная схема усилий в

сечении соответствует схеме, показан-

ной на рис. 4.8 при Л;=0. Формула

(4.4) и (4.5) легко преобразовать ДО

расчета прямоугольных сечений с оди-

ночной арматурой, приняв As-О

й

о—я/2, т. е.

М

х

<ты Къ Ьх (th-x/Ш

y8iRsA

s

=y

b

iRbbx. Ц

Расчет прямоугольных сечений

по таб-

лицам, Расчетные формулы (4.6) могу»

быть приведены к форме, которая позво-

ляет использовать при расчете значения

табличных коэффициентов:

С~x/h

0

; Т|

=

г

ь

/л

в

^

1

—0,5£;

= £ (1—0.50

"

Значения табличных коэффициент

£»Т1 и А

0

приведены в табл. 4.4.

При расчете с помощью табличных

коэффициентов условие прочности:

М

Х

<А

%

уы/*ьЬЦ> (4.7)

а относительная высота сжатой зоны:

C«Yti RsA

8

/{y

bi

R

b

bh

0

). (4.8)

Предельный момент, воспринимаемый

изгибаемым элементом прямоугольного

сечения с одиночной арматурой, при ко-

тором разрушение начинается с растя-

нутой арматуры, определяется так:

Mrnax — A

R

Уы Rb bhl,

где 0,5U).

Значение и соответствующие им

значения AR приведены в табл. 4.5.

При расчетах железобетонных конст-

рукций обычно приходится решать за-

дачи по проверке прочности сечения и по

определению площади сечения продоль-

ной арматуры.

Задача 1. Дано: b, h (h

0

), A

s

, М, R

b

, R

a

.

Требуется проверить прочность сечения.

P е ш е н и е. 1. Определяется значение £

по формуле (4.8). 2. При £ < проверка

прочности производится по формуле (4.7).

При £ > £/? проверку прочности следует

производить из условия:

Mi<A

R

y

bi

R

b

bhl,

где An.— принимается по табл. 4.5 в зависи-

мости от

Задача 2. Дано 6, Л (Л

0

), М, R

b

, R

s

. Тре-

буется определить площадь сечения продоль-

ной арматуры А

8

.

Решение. 1. Определяется значение

Л

0

по формуле (4.7). 2. При А

0

^ A

R

по табл.

4.4 в зависимости от Л

0

определяется соответ-

ствующее значение £ или т\. 3. Площадь ар-

матуры А

я

определяется по одной из формул:

А

9

-М

г

/(у

81

R

s

т]Л

0

);

A

8

^lbh

0

y

bi

R

b

/(y

S

i R

8

)

Если А

9

> Aнеобходимо увеличить раз-

меры сечения, повысить класс бетона или по-

ставить расчетную сжатую арматуру S\ пло-

щадь сечения которой определяется так:

А\

sss

(М, — Ybi R

b

Ан

bh

l)'\Rsc (Л

0

—a')].

Расчет прямоугольных

сечений с двойной армату-

рой. Сечениями с двойной арматурой

называют такие сечения, в которых, кро-

ме растянутой арматуры А

п%

ставится по

расчету сжатая арматура S' площадью

А'

%

. Необходимость применения сжатой

арматуры возникает тогда, когда при

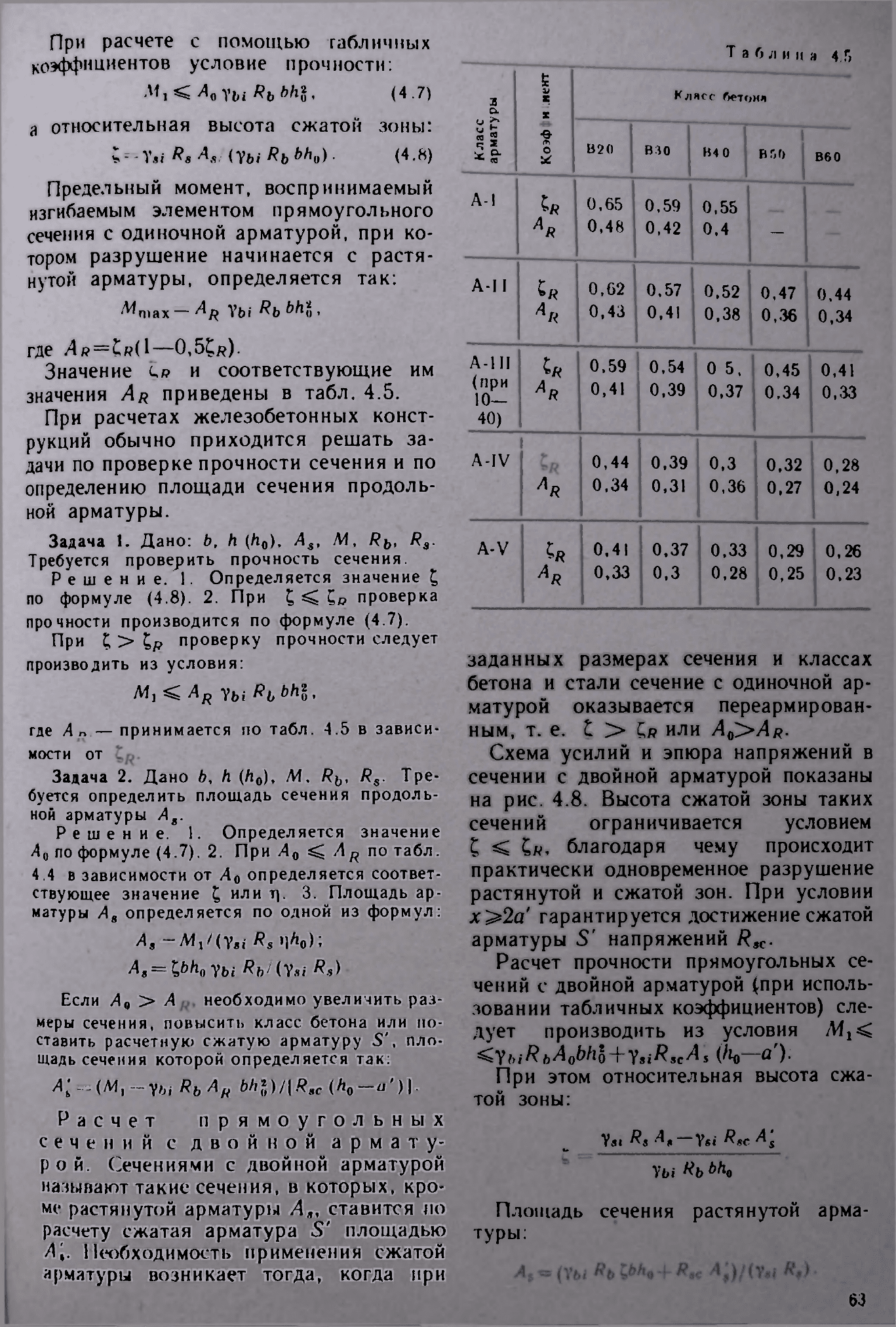

Таблица 4.5

а

о.

, 1 >.

£

41

1

S

Клясе бетона

Кл

ас<

армат

•в-

А

О

^

В20

взо

В4 0

в so

вво

А-1

с*

**

0.65

0,48

0,59

0,42

0,55

0.4

—-

A-II

«я

a

R

0,62

0,43

0,57

0,41

0,52

0,38

0,47

0,36

0.44

0,34

А-1 II

(при

10—

40)

Ь

А

л

0,59

0,41

0,54

0,39

0 5,

0,37

0,45

0,34

0,41

0,33

А IV

a

r

0,44

0,34

0,39

0.31

0,3

0,36

0,32

0,27

0,28

0,24

A-V

ш

a

r

0,41

0,33

0.37

0,3

0,33

0,28

0,29

0,25

0,26

0,23

заданных размерах сечения и классах

бетона и стали сечение с одиночной ар-

матурой оказывается переармирован-

ным, т. е. t > или A<P>Ar.

Схема усилий и эпюра напряжений в

сечении с двойной арматурой показаны

на рис. 4.8. Высота сжатой зоны таких

сечений ограничивается условием

С < благодаря чему происходит

практически одновременное разрушение

растянутой и сжатой зон. При условии

х>2а' гарантируется достижение сжатой

арматуры S' напряжений /?

sc

.

Расчет прочности прямоугольных се-

чений с двойной арматурой (при исполь-

зовании табличных коэффициентов) сле-

дует производить из условия М

г

<

<y

b

iRbA

0

bhb+y

9i

R

sc

As (к

ь

-а'):

При этом относительная высота сжа-

той зоны:

Y«<

Rs

A

s~~ysi Race's

I»

Ybi

Rb

Щ

Площадь сечения растянутой арма-

туры:

63

А-А

ИТ

2

5-Б А

дат

m^t

н

A'S

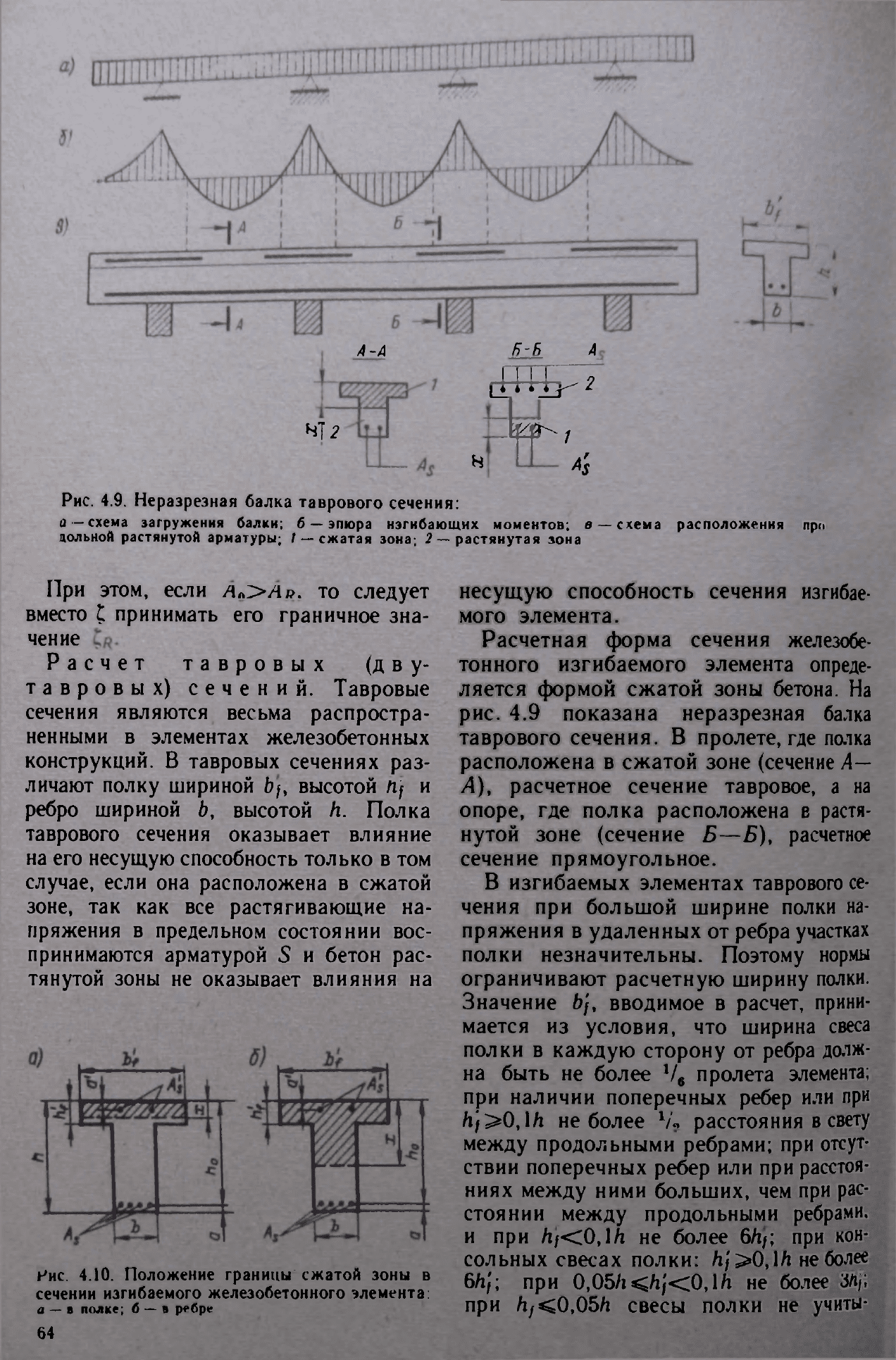

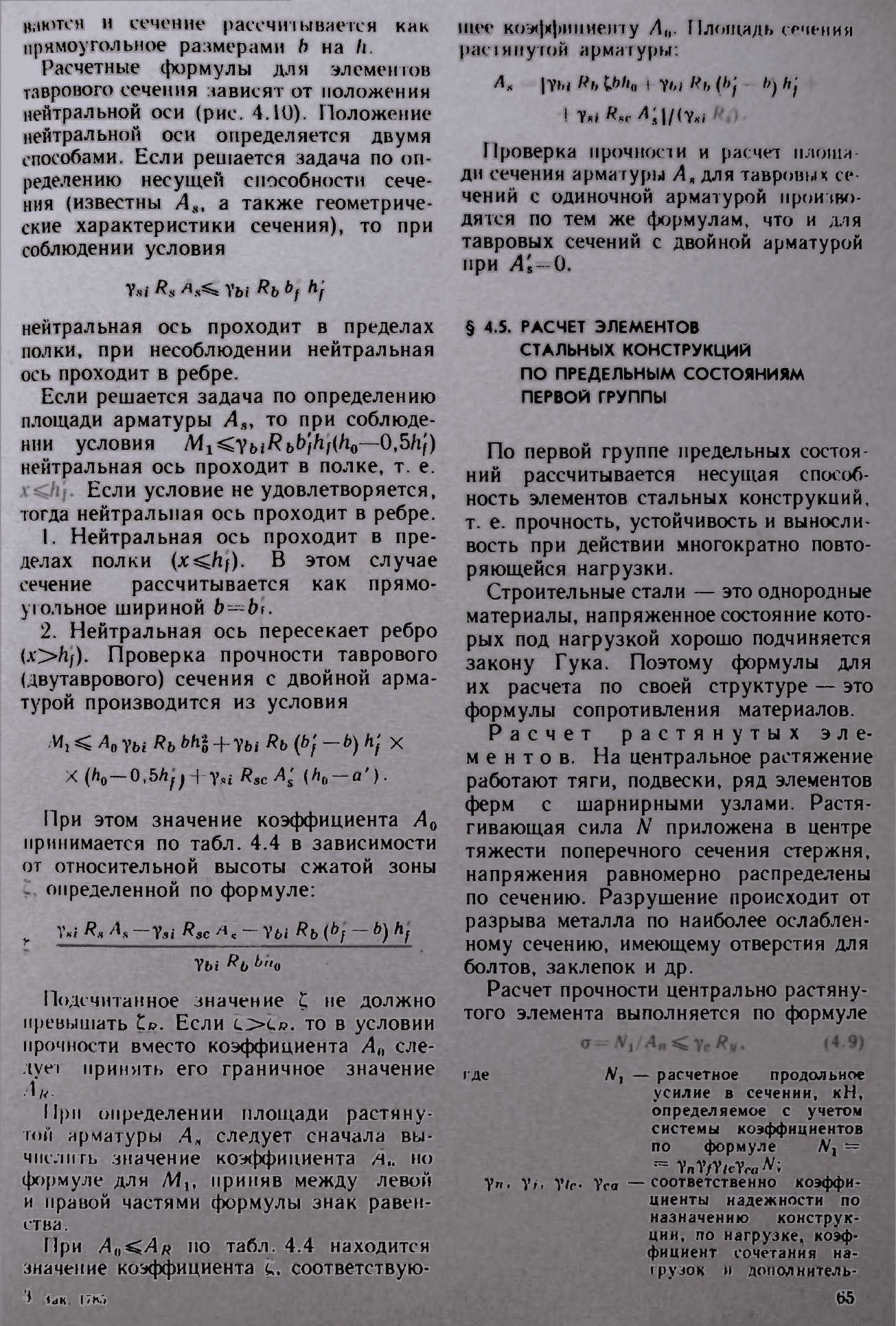

Рис. 4.9. Неразрезная балка таврового сечения:

в

—

схема загружения балки; б — эпюра нэгибающих моментов; в — схема расположения про

дольной растянутой арматуры; / — сжатая зона; 2

—

растянутая зона

При этом, если то следует

вместо £ принимать его граничное зна-

чение

Расчет тавровых (дву-

тавровых) сечений. Тавровые

сечения являются весьма распростра-

ненными в элементах железобетонных

конструкций. В тавровых сечениях раз-

личают полку шириной bf, высотой Щ и

ребро шириной &, высотой Л. Полка

таврового сечения оказывает влияние

на его несущую способность только в том

случае, если она расположена в сжатой

зоне, так как все растягивающие на-

пряжения в предельном состоянии вос-

принимаются арматурой S и бетон рас-

тянутой зоны не оказывает влияния на

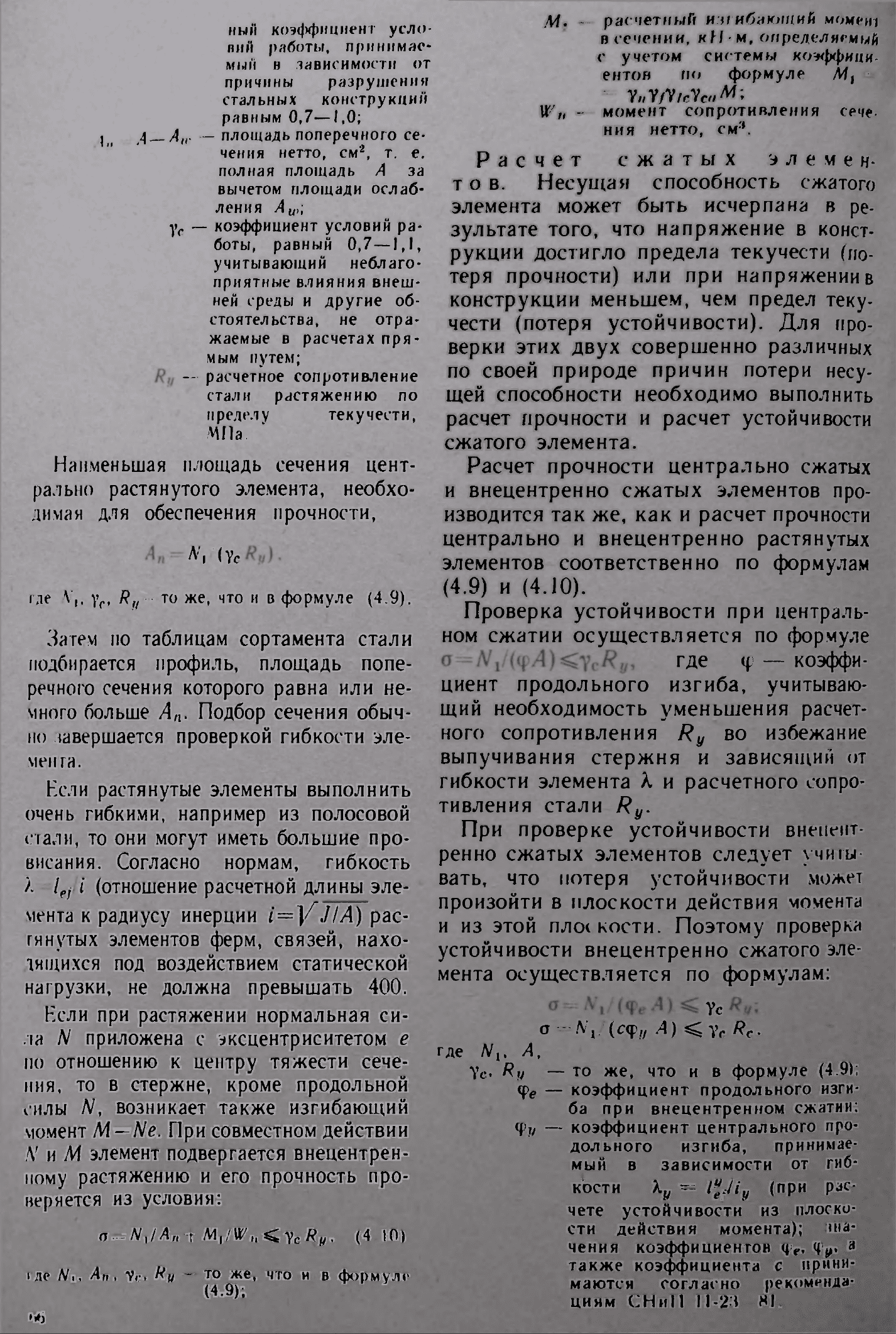

йис. 4.10. Положение границы* сжатой зоны в

сечении изгибаемого железобетонного элемента:

а

—

в полке; 6

—

в ребре

несущую способность сечения изгибае-

мого элемента.

Расчетная форма сечения железобе-

тонного изгибаемого элемента опреде-

ляется формой сжатой зоны бетона. На

рис. 4.9 показана неразрезная балка

таврового сечения. В пролете, где полка

расположена в сжатой зоне (сечение А—

Л), расчетное сечение тавровое, а на

опоре, где полка расположена в растя-

нутой зоне (сечение Б—£), расчетное

сечение прямоугольное.

В изгибаемых элементах таврового се-

чения при большой ширине полки на-

пряжения в удаленных от ребра участках

полки незначительны. Поэтому нормы

ограничивают расчетную ширину полки.

Значение bj

9

вводимое в расчет, прини-

мается из условия, что ширина свеса

полки в каждую сторону от ребра долж-

на быть не более V

e

пролета элемента;

при наличии поперечных ребер или при

h/>0,l/i не более V* расстояния в свету

между продольными ребрами; при отсут-

ствии поперечных ребер или при расстоя-

ниях между ними больших, чем при рас-

стоянии между продольными ребрами,

и при Л;<0,1Л не более 6Л/; при кон-

сольных свесах полки: /i/>0,l/i не более

6/i,'; при 0,05fc</i,'<0,lh не более Щ

при /iy<0,05/i свесы полки не учиты-

64

даются и сечение рассчитывается как

прямоугольное размерами Ь на 1г.

Расчетные формулы для элементов

таврового сечения зависят от положения

нейтральной оси (рис. 4.10). Положение

нейтральной оси определяется двумя

способами. Если решается задача по оп-

ределению несущей способности сече-

ния (известны A

s

, а также геометриче-

ские характеристики сечения), то при

соблюдении условия

Ysi

R

s

Ybi Rb

b

f

h

\

нейтральная ось проходит в пределах

полки, при несоблюдении нейтральная

ось проходит в ребре.

Если решается задача по определению

площади арматуры А

8

> то при соблюде-

нии условия Mx^ybiRbfyhfiliQ—0,5/if)

нейтральная ось проходит в полке, т. е.

Если условие не удовлетворяется,

тогда нейтральная ось проходит в ребре.

1. Нейтральная ось проходит в пре-

делах полки (лг<Л/). В этом случае

сечение рассчитывается как прямо-

угольное шириной b=bf.

2. Нейтральная ось пересекает ребро

(x>/i/). Проверка прочности таврового

(двутаврового) сечения с двойной арма-

турой производится из условия

Мг

К

А

0

y

bi

R

b

Щ§|уы

Rb

II -1

А/

X

X (Л

0

—

0

rShfj

4~ У si

Rsc

к (Ло-я'Ь

При этом значение коэффициента А

0

принимается по табл. 4.4 в зависимости

от относительной высоты сжатой зоны

определенной по формуле:

I У Hi

Rs

Л* —у Si

Rsc

Ybi Rb (

b

f —

b

)

h

f

уbi Hp

Подсчитанное значение | не должно

превышать Если то в условии

прочности вместо коэффициента А

0

сле-

дует принять его граничное значение

4*.

При определении площади растяну-

той арматуры А

н

следует сначала вы-

числить значение коэффициента но

формуле для М1, приняв между левой

и правой частями формулы знак равен-

ства.

При Л

0

<Л# по табл. 4.4 находится

значение коэффициента соответствую-

I За*.

П$Ъ

щее коэффициенту Аф Площадь сечения

растянутой арматуры:

А

9

- [Ybi Rb tbhe { Ybi Rb (bj -

by

hj !

-f ysi Ш ЩЫШ

Проверка прочности и расчет площа-

ди сечения арматуры А

в

для тавровых се-

чений с одиночной арматурой произво-

дятся по тем же формулам, что и для

тавровых сечений с двойной арматурой

при А'

9

~0.

§ 4.5, РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ

СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ

ПЕРВОЙ ГРУППЫ

По первой группе предельных состоя-

ний рассчитывается несущая способ-

ность элементов стальных конструкций,

т. е. прочность, устойчивость и выносли-

вость при действии многократно повто-

ряющейся нагрузки.

Строительные стали — это однородные

материалы, напряженное состояние кото-

рых под нагрузкой хорошо подчиняется

закону Гука. Поэтому формулы для

их расчета по своей структуре — это

формулы сопротивления материалов.

Расчет растянутых эле-

ментов. На центральное растяжение

работают тяги, подвески, ряд элементов

ферм с шарнирными узлами. Растя-

гивающая сила N приложена в центре

тяжести поперечного сечения стержня,

напряжения равномерно распределены

по сечению. Разрушение происходит от

разрыва металла по наиболее ослаблен-

ному сечению, имеющему отверстия для

болтов, заклепок и др.

Расчет прочности центрально растяну-

того элемента выполняется по формуле

где Nj — расчетное продольное

усилие в сечении, кН,

определяемое с учетом

системы коэффициентов

по формуле Ny Щ

^ YnY/Y/cYm^;

Y«» Yb Ytc* Уса — соответственно коэффи-

циенты надежности по

назначению конструк-

ции, по нагрузке, коэф-

фициент сочетания на-

грузок и' дополнитель-

65

ный коэффициент усло-

вий работы, принимае-

мый в зависимости от

причины разрушения

стальных конструкций

равным 0,7—1,0;

^ Л—Аг — площадь поперечного се-

чения нетто, см

2

, т. е.

полная площадь >4 за

вычетом площади ослаб*

лени я А

и)

\

у

с

— коэффициент условий ра-

боты, равный 0,7—1,1,

учитывающий неблаго*

приятные влияния внеш-

ней среды и другие об-

стоятельства, не отра-

жаемые в расчетах пря-

мым путем;

— расчетное сопротивление

стали растяжению по

пределу текучести,

МПа,

Наименьшая площадь сечения цент-

рально растянутого элемента, необхо-

димая для обеспечения прочности,

A^j (Ус

где V,, у

г

, Ry то же, что и в формуле (4.9).

Затем по таблицам сортамента стали

подбирается профиль, площадь попе-

речного сечения которого равна или не-

много больше А

п

. Подбор сечения обыч-

но завершается проверкой гибкости эле-

мента.

Если растянутые элементы выполнить

очень гибкими, например из полосовой

стали, то они могут иметь большие про-

висания. Согласно нормам, гибкость

X 4

e

fli (отношение расчетной длины эле-

мента к радиусу инерции /=}Л/М) рас-

тянутых элементов ферм, связей, нахо-

дящихся под воздействием статической

нагрузки, не должна превышать 400.

Если при растяжении нормальная си-

ла N приложена с эксцентриситетом е

по отношению к центру тяжести сече-

ния, то в стержне, кроме продольной

силы N, возникает также изгибающий

момент M—Ne. При совместном действии

N

W

М элемент подвергается внецентрен-

ному растяжению и его прочность про-

веряется из условия:

o

— Ny/Art -j-

Mj/r^Ycfy, (4 10)

где Nt* A

n

, Yc» Ru ~~

то

же# что и в формуле

(4.9);

66

М. — расчетный изгибающий момент

в сечении, кН м, определяемый

с учетом системы коэффици»

ентов по формуле Af, ^

= V пУ/VtcVcaM;

IV

п

— момент сопротивления сече<

ния нетто, см

я

.

Расчет сжатых элемен-

тов. Несущая способность сжатого

элемента может быть исчерпана в ре-

зультате того, что напряжение в конст-

рукции достигло предела текучести (по-

теря прочности) или при напряжении в

конструкции меньшем, чем предел теку-

чести (потеря устойчивости). Для про-

верки этих двух совершенно различных

по своей природе причин потери несу-

щей способности необходимо выполнить

расчет прочности и расчет устойчивости

сжатого элемента.

Расчет прочности центрально сжатых

и внецентренно сжатых элементов про-

изводится так же, как и расчет прочности

центрально и внецентренно растянутых

элементов соответственно по формулам

(4.9) и (4.10). Р^Ш

Проверка устойчивости при централь-

ном сжатии осуществляется по формуле

где ф — коэффи-

циент продольного изгиба, учитываю-

щий необходимость уменьшения расчет-

ного сопротивления R

y

во избежание

выпучивания стержня и зависящий от

гибкости элемента к и расчетного сопро-

тивления стали R

y

.

При проверке устойчивости внецент-

ренно сжатых элементов следует учиты-

вать, что потеря устойчивости может

произойти в плоскости действия момента

и из этой плоскости. Поэтому проверка

устойчивости внецентренно сжатого эле-

мента осуществляется по формулам:

Ус

o N

i

;(cy

!f

Л)< Ус /?е,

где N

x

, А, \ у.

Yc» Ry — то же, что и в формуле (4.9);

(р

е

— коэффициент продольного изги-

ба при внецентренном сжатии:

Ф|/ — коэффициент центрального про-

дольного изгиба, принимае-

мый в зависимости от гиб-

кЬсти к

у

Ш l%Jiy (при рас-

чете устойчивости из плоско-

сти действия момента); зна-

чения коэффициентов Фу» *

также коэффициента с прини-

маются согласно рекоменда-

циям СНиП 11-23 81.

Расчет изгибаемых эле-

ментов. Из курса сопротивления ма-

териалов известно, что в балке, подвер-

женной изгибу, возникают нормальные

а, касательные т, главные o

m

t напря-

жения. Кроме того, в местах приложе-

ния сосредоточенных сил в стенках ба-

юк возникают местные сжимающие на-

пряжения Oi

oc

, При проектировании

стального изгибаемого элемента необхо-

димы проверка прочности по всем видам

напряжений, расчет устойчивости, а так-

же проверка жесткости элемента (второе

предельное состояние).

Расчет на прочность элементов, изги-

баемых в одной из главных плоскостей,

выполняется по нормальным о и по ка-

сательным напряжениям т по формулам:

где М

х

, Qi — расчетные значения соответ-

ственно изгибающего момента,

кНм,и поперечной силы, кН;

W

n

—момент сопротивления сече-

ния нетто, см

8

;

Ry* Rs — расчетные сопротивления стали

соответственно изгибу и сдви-

гу, МПа;

S — статический момент пол усече-

ния относительно нейтральной

оси, см

3

;

J — момент инерции сечения отно-

сительно нейтральной оси,

см

4

;

— толщина стенки, см.

Прочность стенки балки в местах при-

ложения нагрузки к верхнему поясу,

а также в опорных сечениях балки, не

укрепленных ребрами жесткости, про-

веряется по формуле

Oioc^ F/iilefX

Ус

Ry>

\

де

F — расчетное значение нагрузки (силы),

кН;

lefусловная длина распределения на-

грузки, определяемая в зависимости

от условий опирания.

При совместном действии о и т мате-

риал балки находится в условиях слож-

ного напряженного состояния. Для сте-

нок балок должно выполняться условие

Уо1-а

х

Оу +

о1

+ Зх*

у

< lJ5

Vc

Ry>

где

0%

и о у — нормальные напряжения в сре-

динной плоскости стенки, соот-

ветственно параллельные и пер-

пендикулярные оси балки,

МПа;

т

ху

ж — среднее касательное напряжение,

* Qi/Vh) МПа. Здесь / и h соответствен-

но толщина и высота стенки, см;

1,15 — коэффициент, учитывающий до»

пустимость развития пластиче*

ских деформаций на части стен-

Ни,

§ 4.6. РАСЧЕТ НОРМАЛЬНЫХ КРАЕВЫХ

НАПРЯЖЕНИЙ ПОД ПОДОШВОЙ

СООРУЖЕНИЯ

Деформации большинства портовых

гидротехнических сооружений включают

в себя деформации основания сооруже-

ния и деформации отдельных конструк-

тивных элементов сооружения. Основа-

ние сооружения — это массив грунта,

примыкающий к подощве сооружения и

воспринимающий от него давление.

Для сооружений гравитационного ти-

па определяющими являются деформа-

ции основания (осадка, крен, горизон-

тальное смещение), которые определя-

ются в зависимости от возникающих в

основании напряжений.

При расчете деформаций основания

важно правильно выбрать его расчет-

ную модель, увязав ее с геологическими

условиями района строительства, кон-

струкцией и характером работы соору-

жения.

Сооружения гравитационного типа от-

носятся к жестким сооружениям, кото-

рые, подвергаясь осадкам или испыты-

вая крен, сохраняют свою подошву плос-

кой. Для таких сооружений достаточно

верным является предположение о ли-

нейном распределении контактных на-

пряжений под подошвой сооружения,

а контактные напряжения определяются

по формулам сопротивления материалов

для внецентренного сжатия.

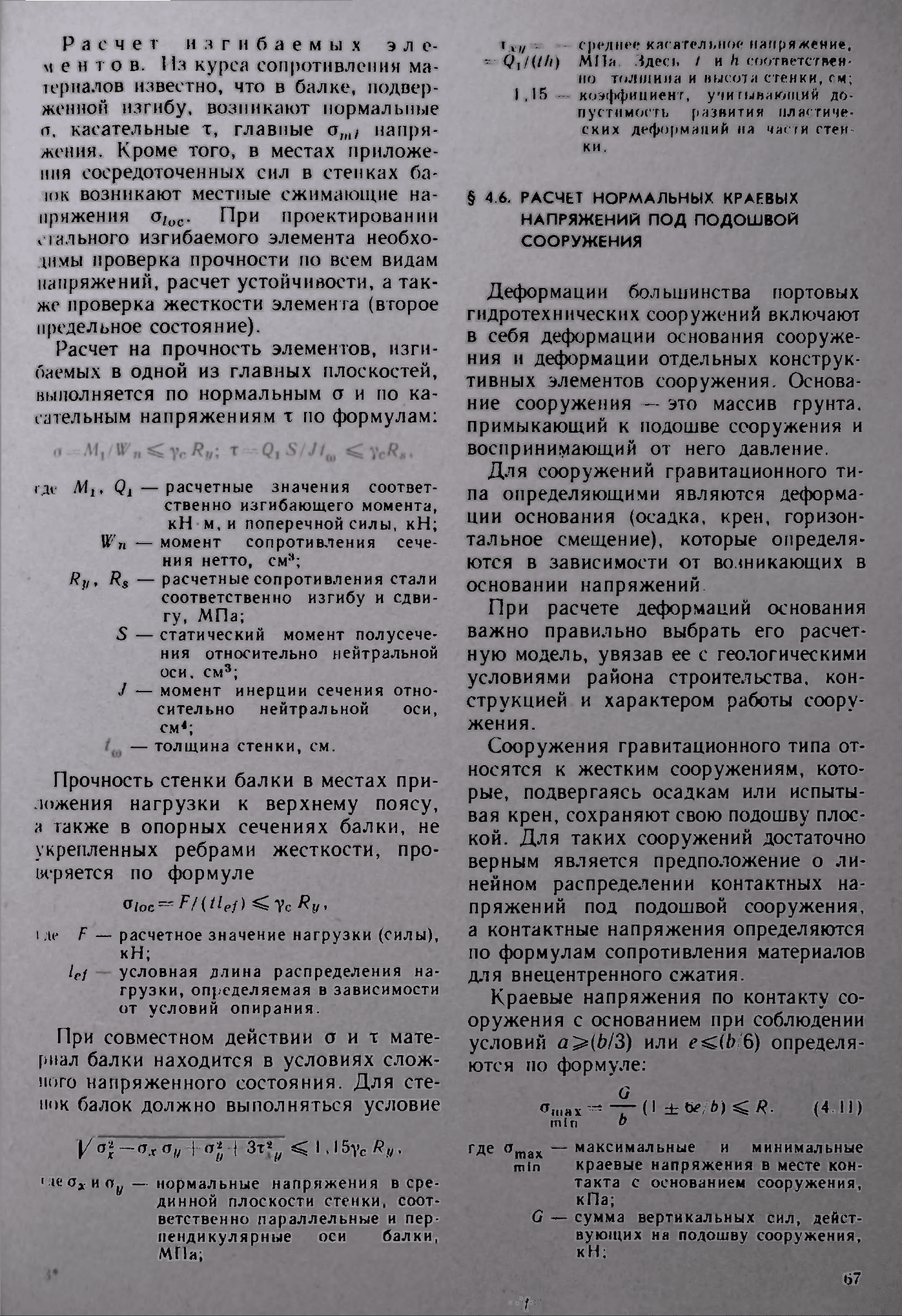

Краевые напряжения по контакту со-

оружения с основанием при соблюдении

условий а>(ЫЗ) или 6) определя-

ются по формуле:

G

Шi Щ (I± ЖЬ) Щ R. (4.П)

miri О

где <7

гоах

— максимальные и минимальные

min краевые напряжения в месте кон-

такта с основанием сооружения,

кПа;

G сумма вертикальных сил, дейст-

вующих на подошву сооружения,

кН;

67

Ш|

Ь — ширина основания сооружения,

м;

е — эксцентриситет приложения рав-

нодействующей нагрузки

(рис. 4.11), определяемый по фор-

муле е = 0,5 Ь — а;

а ~ (Л//, — М

о

)/0 — расстояние от

передней грани сооружения до

точки приложения равнодейству-

ющей нагрузки, м;

уИд —суммарный момент от удерживаю-

щих вертикальных сил относи-

тельно переднего ребра вращения,

кН-м;

Л*

0

— суммарный момент от опрокиды-

вающих (горизонтальных) сил

относительно переднего • ребра

вращения, кНм;

/? — расчетное сопротивление камен-

ной постели, принимаемое в зави-

симости от марочной прочности

камня с учетом его водонасыщен-

ности. При отсутствии инженер-

но-геологических данных допу-

скается принимать расчетное со-

противление каменной постели

для основного сочетания силовых

воздействий Л ^ 400—600 к Па;

для особого сочетания R = 500 —

—850 кПа.

Гидротехнические сооружения грави-

тационного типа по условиям допускае-

мой неравномерности осадок следует про-

ектировать с таким расчетом, чтобы

а)

б)

а е

Щшррг^й

max

b*Ja

Рис. 4.11. Эпюры краевых напряжений по кон

такту основания сооружения и каменной но*

стели и по контакту каменной постели с грун-

том основания

а мри 6 при с /»/ь

68

равнодействующая нагрузок не выходи,

ла из ядра сечения основания сооруже-

ния (трапецеидальная форма эпюры кон-

тактных напряжений), т. е. недопусти-

мым является так называемое «раскры-

тие шва» сечения в основании сооруже-

ния. Указанное требование определяется

условием а>(Ы3) или е<(Ы6).

Выход равнодействующей за пределы

ядра сечения допускается для сооруже-

ний на скальном основании до £<0,256

и на основании из твердых и плотных

грунтов при расчете на особые сочетания

нагрузок и воздействий до ,2&. При

этом краевые напряжения по подошве

сооружения определяются по формуле

<W=2<?/( За). ШШЛ

Если сооружение расположено на ка-

менной постели, отсыпанной выше дна

водоема, сложенного из сжимаемых

грунтов, то при определении деформа-

ции грунта основания в расчет вводятся

нормальные краевые напряжения в плос-

кости подошвы каменной постели.

Краевые напряжения по контакту ка-

менной постели с грунтом основания оп-

ределяют из условия передачи нагрузок

через постель под углом 45° по формуле

min

+ h

b

pswg<R>

°max T-^max

min

(4.12)

где о

max

min

O

max

m

in

b'

h

b

P9W

— максимальные и минимальные

краевые напряжения в грунте

основания в месте контакта с ка-

менной постелью, кПа;

— то же, что в формуле (4.11);

— ширина площади контакта соору-

жения с основанием (при соблю-

дении условия е ^ (6/6) имеен

Ь' ~ Ь, при несоблюдении его

= За);

— толщина каменной постели, и;

- плотность камня в воде, т/м I

R — расчетное сопротивление грунта

основания, принимаемое по ре-

з у л ьтата м и н женер но- геол ог нче-

ских изысканий; при отсутствии

последних допускается определять

R по следующим формулам:

при d < 2 м

R~Ro U + (b-b

0

)/b\(d \ d

0

)/{2d

0

):

при d > 2 м

R ] *i (*-»•>. *tl*«Y|'i Ш|1|

где к

0

расчетное сопротивление грунта

основания для фундамента, имею-

ющего ширину Ь

щ

I м и глубину

max

min

max

заложения d

0

м; значения

RQ ДЛЯ различных грунтов осно-

вания приведены в СНиП

2.02.01 —

83; b и d — соответственно

ширина и глубина заложения по-

дошвы сооружения, м;

k

v

— коэффициент, принимаемый для ос-

нований, сложенных из крупнооб-

ломочных и песчаных грунтов,

кроме пылеватых песков (&, ~

— 0,125); из пылеватых песков,

супесей, суглинков и глин (k

t

« 0,05);

k

2

— коэффициент, принимаемый для ос-

нований, сложенных из крупно-

обломочных и песчаных грунтов

(k

t

= 0,25), супесей и суглинков

{Ь%

= 0,2) и глин (А* = 0,15);

у'и — расчетное значение удельного

веса грунта, расположенного выше

подошвы сооружения, кН/м

3

.

Решая неравенство (4.12) относитель-

но h

bj

получаем формулу для определе-

ния необходимой толщины каменной

постели, при которой краевые напря-

жения по контакту каменной постели с

грунтом основания не будут превышать

расчетного сопротивления грунта осно-

вания,

Ш

/2Я-рв8Ь'\* У (Отах-Ю

Все обозначения в формуле для h

b

те

же» что и в формуле (4.12).

При отрицательной величине подко-

ренного выражения в формуле (4.12)

для h

b

толщину каменной постели сле-

дует принять по конструктивным тре-

бованиям.

§ 4.7. РАСЧЕТ ОСАДОК, КРЕНА

И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СМЕЩЕНИЙ

СООРУЖЕНИЯ

Расчет деформаций сооружения на не-

скальном основании. Целью расчета ос-

нований сооружений по деформациям

(расчеты по предельным состояниям вто-

рой группы) является ограничение пере-

мещений фундаментов сооружений и над-

фундаментных конструкций такими пре-

делами, при которых гарантируется нор-

мальная эксплуатация сооружения и не

снижается его долговечность.

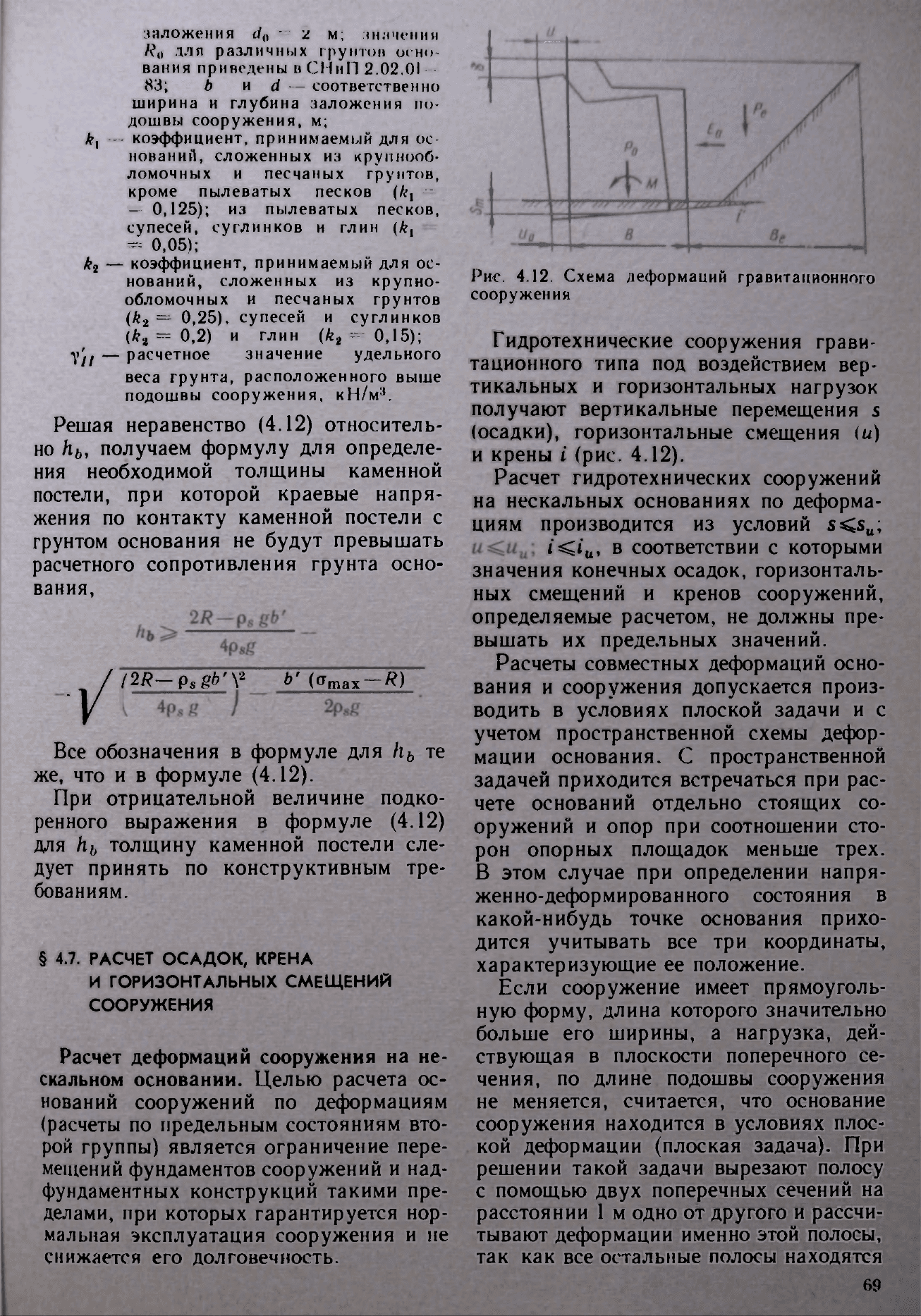

Рис. 4.12. Схема деформаций гравитационного

сооружения

Гидротехнические сооружения грави-

тационного типа под воздействием вер-

тикальных и горизонтальных нагрузок

получают вертикальные перемещения 5

(осадки), горизонтальные смещения (и)

и крены i (рис, 4.12).

Расчет гидротехнических сооружений

на нескальных основаниях по деформа-

циям производится из условий s<s

u

;

/<i

M

, в соответствии с которыми

значения конечных осадок, горизонталь-

ных смещений и кренов сооружений,

определяемые расчетом, не должны пре-

вышать их предельных значений.

Расчеты совместных деформаций осно-

вания и сооружения допускается произ-

водить в условиях плоской задачи и с

учетом пространственной схемы дефор-

мации основания. С пространственной

задачей приходится встречаться при рас-

чете оснований отдельно стоящих со-

оружений и опор при соотношении сто-

рон опорных площадок меньше трех.

В этом случае при определении напря-

женно-деформированного состояния в

какой-нибудь точке основания прихо-

дится учитывать все три координаты,

характеризующие ее положение.

Если сооружение имеет прямоуголь-

ную форму, длина которого значительно

больше его ширины, а нагрузка, дей-

ствующая в плоскости поперечного се-

чения, по длине подошвы сооружения

не меняется, считается, что основание

сооружения находится в условиях плос-

кой деформации (плоская задача). При

решении такой задачи вырезают полосу

с помощью двух поперечных сечений на

расстоянии

1

м одно от другого и рассчи-

тывают деформации именно этой полосы,

так как все остальные полосы находятся

69

в аналогичных условиях работы. Де-

формации протекают в плоскости попе-

речного сечения, в продольном направ-

лении деформациям препятствуют со-

седние полосы.

Для портовых гидротехнических со-

оружений с малым эксцентриситетом

приложения равнодействующей нагруз-

ки (е

р

<0,26) расчет по деформациям до-

пускается не производить, если соблю-

дено условие

где Р

т

— среднее давление на грунт основа-

ния от действующих нагрузок с

учетом веса постели;

R — давление на грунт основания, вы-

числяемое по формуле:

R =

Yc|

J

cg

{My k

2

(ft-f-2/tft) Y|| -f-

(d+Afe) Y,'H-M

c

r

n

J;

Yci

H

Ycs

~ коэффициенты условий работы,

принимаемые по табл. 3 СНиП

2.02.01—83;

k — коэффициент, принимаемый равным

единице, если прочностные харак-

теристики грунта (ф и с) определены

путем непосредственных испыта-

ний, и k 1,1, если <р и с приняты

по рекомендациям СНиП 2.02.01 —

83;

М

у%

— безразмерные коэффициенты, при-

Мд

9

М

с

нимаемые по табл. 4 СНиП 2.02.01 —

83 в зависимости от грунта

основания;

k

z

— коэффициент, принимаемый равным

единице при Ь < 10 м и k

z

~zjb 4"

-f 0,2 (здесь z

0

= 8 м) при b > 10 м;

Ь — ширина подошвы фундамента, м;

7ц, уп — удельный вес соответственно грун-

та основания и материала постели,

кН/м

3

;

d — заглубление подошвы сооружения

от отметки проектного дна;

С|j — удельное сцепление грунта, залега-

ющего под подошвой постели, кПа.

Расчет осадок сооружения. Конеч-

ная осадка сооружения s — это верти-

кальная деформация основания в пре-

делах сжимаемой толщи грунта основа-

ния. Для определения осадки соору-

жения, расположенного на нескальном

основании, рекомендуется использовать

метод послойного суммирования осадок

и метод линейно деформируемого слоя.

Метод послойного суммирования при-

меняется в тех случаях, когда ширина

(или диаметр) подошвы сооружения ме-

70 ' ' ' Sftlffi

нее 10 м, а модуль деформации »руитов

основания Е меньше 10 МПа.

В основу этого метода определения

осадок положено допущение, что осад-

ка происходит под действием дополни-

тельного давления a

Z9

представляющего

собой разность между средним давлени-

ем p

eei

от внешней нагрузки под подо-

швой сооружения и природным (от соб-

ственного веса грунта) давлением a

zg

на

уровне подошвы фундамента.

Конечная осадка по методу послой-

ного суммирования в пределах сжимае-

мого слоя Я

с

определяется по формуле:

п

a v °

zi

к

f£1

1

где р — безразмерный коэффициент, рав-

ней 0,8;

п — число слоев, на которые разбита

сжимаемая толща основания;

а

г

%—дополнительное нормальное на-

пряжение в середине /-го слоя

основания от нагрузок и пригру-

зок (соседние сооружения, об-

ратные засыпки и пр.);

ti — толщина 1-го слоя;

Ei — модуль деформации f-ro слоя

грунта основания.

Глубина сжимаемой толщи грунта

принимается на уровне, на котором до-

полнительное давление составляет 20 %

от значения бытового давления, т. е.

соблюдается условие o

zi

=Q

f

2a

lg

. Если

найденная граница сжимаемой толщи

Н

с

оказывается в слое грунта с модулем

деформации Е<С5 МПа или такой слой

залегает непосредственно ниже глубины

z—H

cr

то в сжимаемую толщу дополни-

тельно включают такой слой и границу

сжимаемой толщи* находят из соотноше-

ния O

z

i=0

9

l&zg.

Расчетная схема линейно деформи-

руемого слоя конечной мощности ис-

пользуется для расчета осадок, если в

пределах сжимаемой толщи основания

Н

с

залегает слой грунта с модулем де-

формации £>100 МПа, или сооружение

имеет размер подошвы (ширину или

диаметр) более 10 м, а модуль деформа-

ции грунтов основания более 10 МПа.

Расчет осадки сооружения по этому

методу основан на допущении, что осад-

ка вызывается воздействием полного

среднего давления, действующим по по-