Зайдельман Ф.Р. Мелиорация почв

Подождите немного. Документ загружается.

Рис.

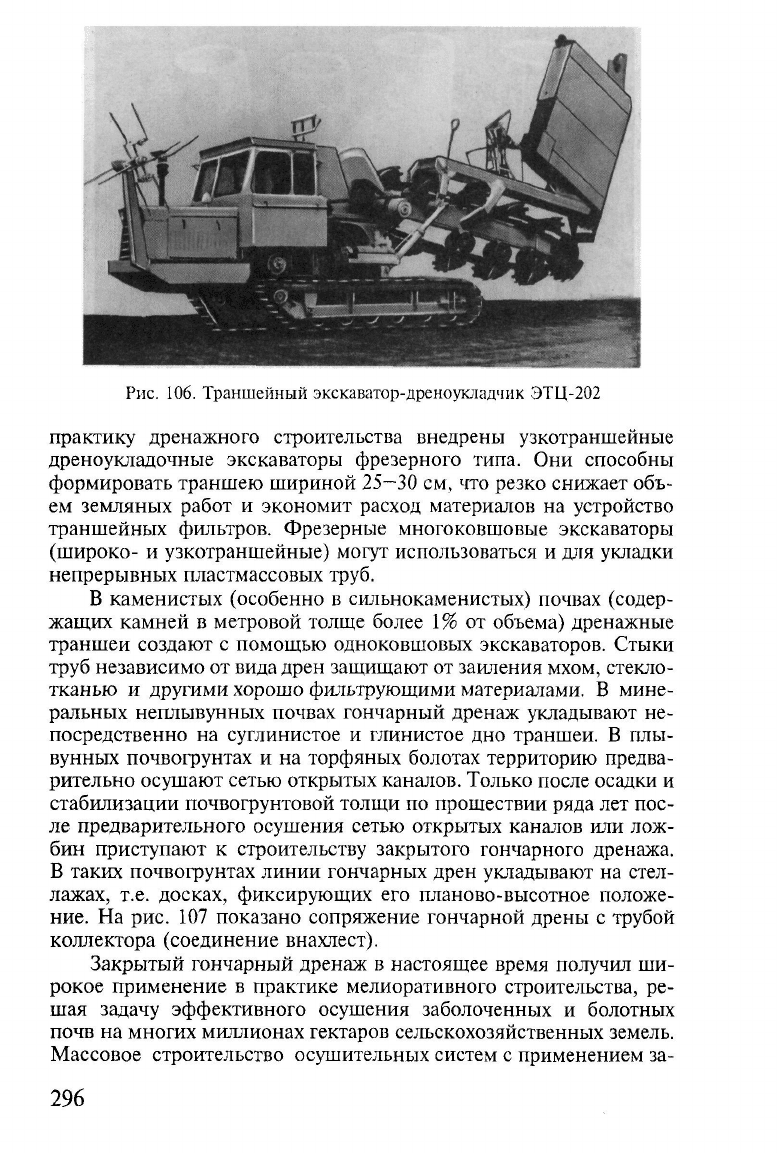

106. Траншейный экскаватор-дреноукладчик ЭТЦ-202

практику дренажного строительства внедрены узкотраншейные

дреноукладочные экскаваторы фрезерного типа. Они способны

формировать траншею шириной 25-30 см, что резко снижает объ-

ем земляных работ и экономит расход материалов на устройство

траншейных фильтров. Фрезерные многоковшовые экскаваторы

(широко- и узкотраншейные) могут использоваться и для укладки

непрерывных пластмассовых труб.

В каменистых (особенно в сильнокаменистых) почвах (содер-

жащих камней в метровой толще более 1% от объема) дренажные

траншеи создают с помощью одноковшовых экскаваторов. Стыки

труб независимо от вида дрен защищают от заиления мхом, стекло-

тканью и другими хорошо фильтрующими материалами. В мине-

ральных неплывунных почвах гончарный дренаж укладывают не-

посредственно на суглинистое и глинистое дно траншеи. В плы-

вунных почвогрунтах и на торфяных болотах территорию предва-

рительно осушают сетью открытых каналов. Только после осадки и

стабилизации почвогрунтовой толщи по прошествии ряда лет пос-

ле предварительного осушения сетью открытых каналов или лож-

бин приступают к строительству закрытого гончарного дренажа.

В таких почвогрунтах линии гончарных дрен укладывают на стел-

лажах, т.е. досках, фиксирующих его планово-высотное положе-

ние.

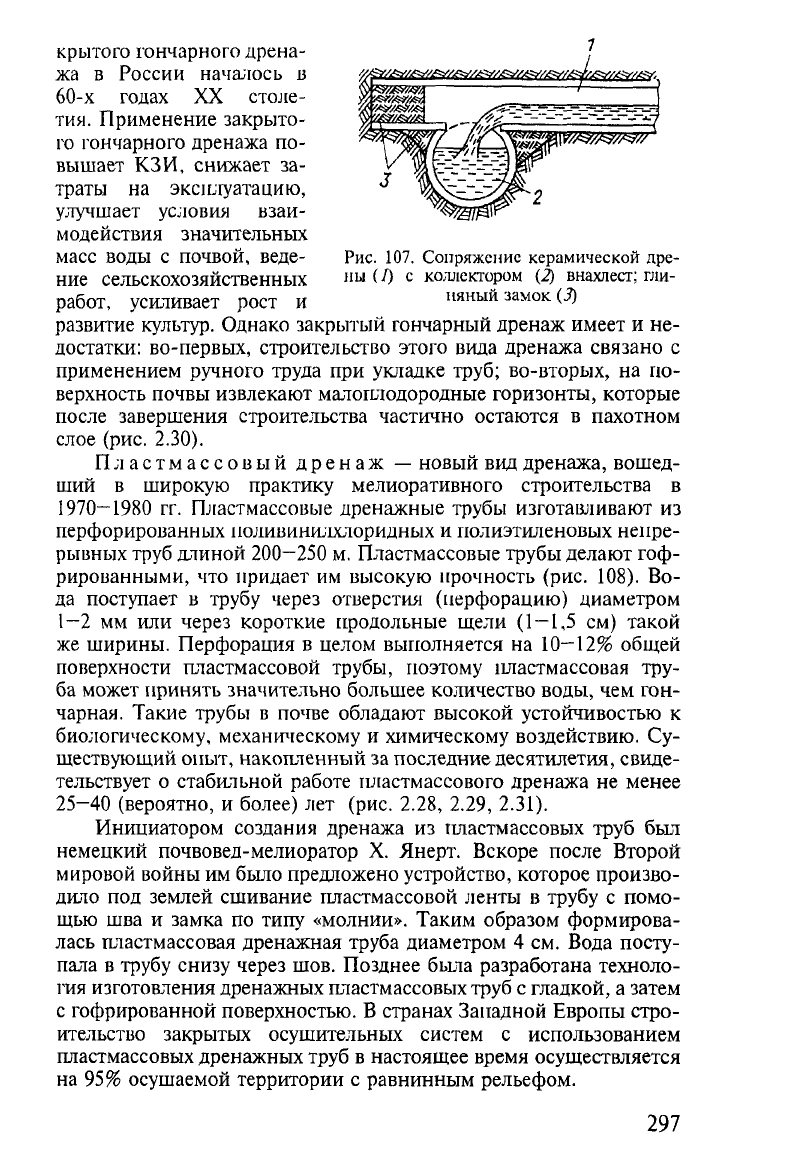

На рис. 107 показано сопряжение гончарной дрены с трубой

коллектора (соединение внахлест).

Закрытый гончарный дренаж в настоящее время получил ши-

рокое применение в практике мелиоративного строительства, ре-

шая задачу эффективного осушения заболоченных и болотных

почв на многих миллионах гектаров сельскохозяйственных земель.

Массовое строительство осушительных систем с применением за-

296

7

У*ф&

крытого гончарного дрена-

жа в России началось в

60-х годах XX столе-

тия.

Применение закрыто-

го гончарного дренажа по-

/

^Ш^О^т^

17/

'^

/А9/

^

//

вышает КЗИ, снижает за-

траты на эксплуатацию, " ^^=^^"2

улучшает условия взаи-

модействия значительных

масс воды с почвой, веде- Рис. 107. Сопряжение керамической дре-

ние сельскохозяйственных

пы

d)

с

коллектором (2) внахлест; гли-

работ, усиливает рост и няный замок

(3)

развитие культур. Однако закрытый гончарный дренаж имеет и не-

достатки: во-первых, строительство этого вида дренажа связано с

применением ручного труда при укладке труб; во-вторых, на по-

верхность почвы извлекают малоплодородные горизонты, которые

после завершения строительства частично остаются в пахотном

слое (рис. 2.30).

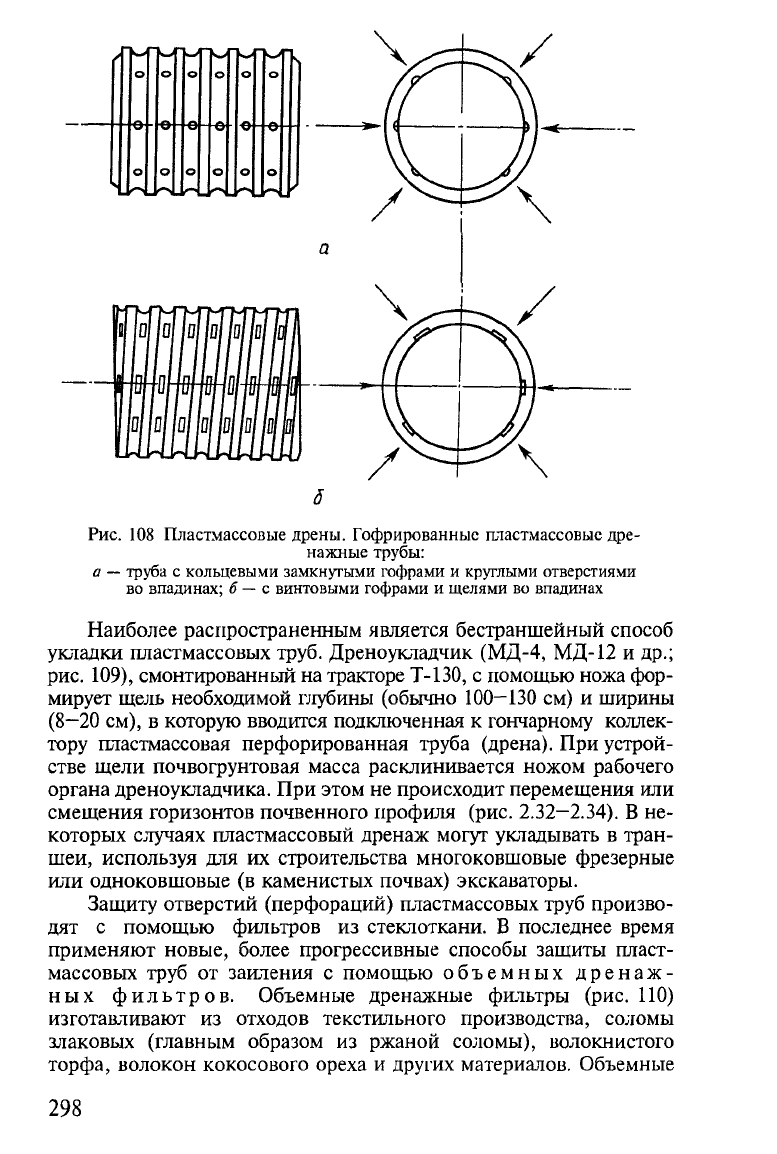

Пластмассовый дренаж

—

новый вид дренажа, вошед-

ший в широкую практику мелиоративного строительства в

1970—1980 гг. Пластмассовые дренажные трубы изготавливают из

перфорированных аоливинилхлоридных и полиэтиленовых непре-

рывных труб длиной 200—250 м. Пластмассовые трубы делают гоф-

рированными, что придает им высокую прочность (рис. 108). Во-

да поступает в трубу через отверстия (перфорацию) диаметром

1—2 мм или через короткие продольные щели

(1 —

1,5

см) такой

же ширины. Перфорация в целом выполняется на 10—12% общей

поверхности пластмассовой трубы, поэтому пластмассовая тру-

ба может принять значительно большее количество воды, чем гон-

чарная. Такие трубы в почве обладают высокой устойчивостью к

биологическому, механическому и химическому воздействию. Су-

ществующий опыт, накопленный за последние десятилетия, свиде-

тельствует о стабильной работе пластмассового дренажа не менее

25-40 (вероятно, и более) лет (рис. 2.28, 2.29, 2.31).

Инициатором создания дренажа из пластмассовых труб был

немецкий почвовед-мелиоратор X. Янерт. Вскоре после Второй

мировой войны им было предложено устройство, которое произво-

дило под землей сшивание пластмассовой ленты в трубу с помо-

щью шва и замка по типу «молнии». Таким образом формирова-

лась пластмассовая дренажная труба диаметром 4 см. Вода посту-

пала в трубу снизу через шов. Позднее была разработана техноло-

гия изготовления дренажных пластмассовых труб с гладкой, а затем

с гофрированной поверхностью. В странах Западной Европы стро-

ительство закрытых осушительных систем с использованием

пластмассовых дренажных труб в настоящее время осуществляется

на 95% осушаемой территории с равнинным рельефом.

297

Рис.

108 Пластмассовые дрены. Гофрированные пластмассовые дре-

нажные трубы:

а

—

труба с кольцевыми замкнутыми гофрами и круглыми отверстиями

во впадинах; б

—

с винтовыми гофрами и щелями во впадинах

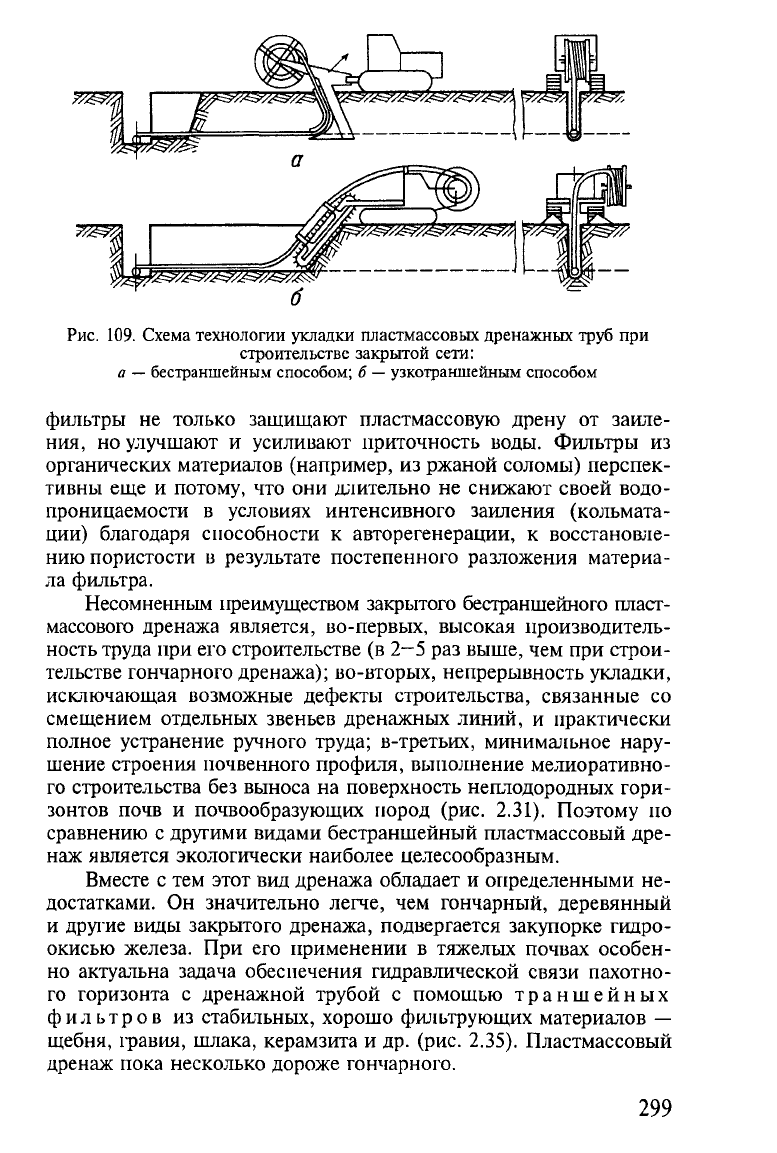

Наиболее распространенным является бестраншейный способ

укладки пластмассовых труб. Дреноукладчик (МД-4, МД-12 и др.;

рис.

109), смонтированный на тракторе Т-130, с помощью ножа фор-

мирует щель необходимой глубины (обычно 100—130 см) и ширины

(8—20 см), в которую вводится подключенная к гончарному коллек-

тору пластмассовая перфорированная труба (дрена). При устрой-

стве щели почвогрунтовая масса расклинивается ножом рабочего

органа дреноукладчика. При этом не происходит перемещения или

смещения горизонтов почвенного профиля (рис. 2.32-2.34). В не-

которых случаях пластмассовый дренаж могут укладывать в тран-

шеи, используя для их строительства многоковшовые фрезерные

или одноковшовые (в каменистых почвах) экскаваторы.

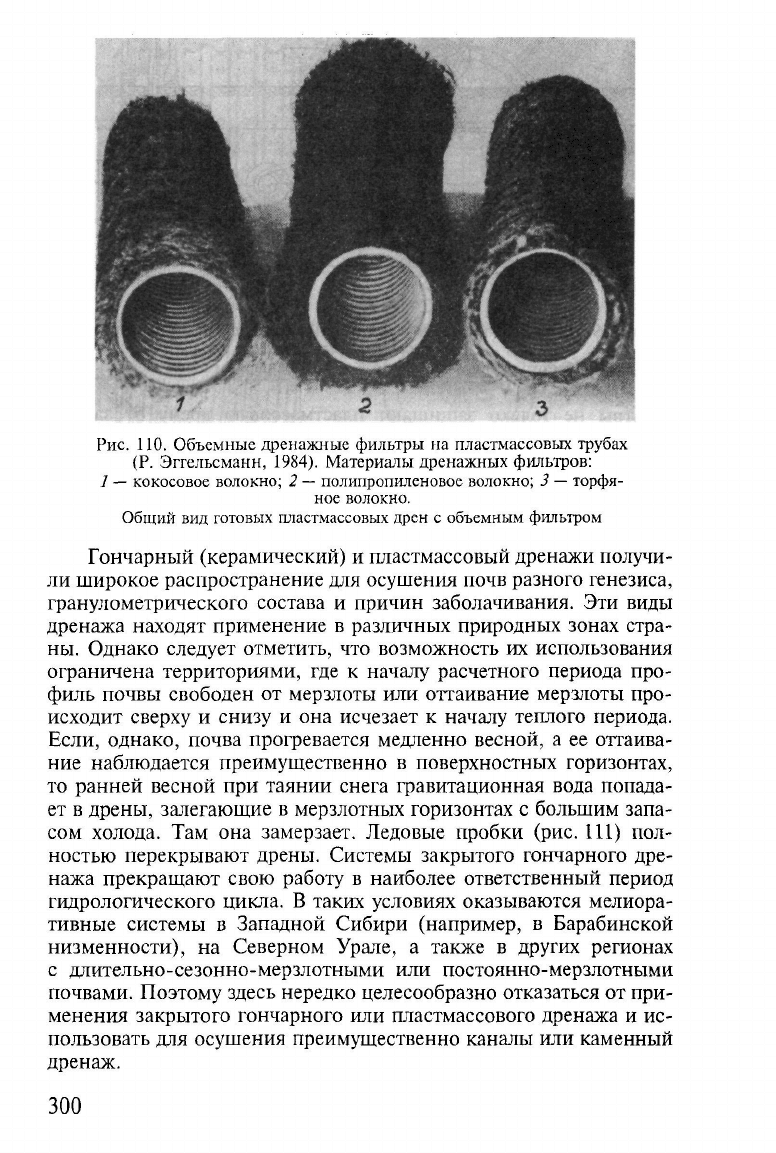

Защиту отверстий (перфораций) пластмассовых труб произво-

дят с помощью фильтров из стеклоткани. В последнее время

применяют новые, более прогрессивные способы защиты пласт-

массовых труб от заиления с помощью объемных дренаж-

ных фильтров. Объемные дренажные фильтры (рис. ПО)

изготавливают из отходов текстильного производства, соломы

злаковых (главным образом из ржаной соломы), волокнистого

торфа, волокон кокосового ореха и других материалов. Объемные

298

Рис.

109. Схема технологии укладки пластмассовых дренажных труб при

строительстве закрытой сети:

а

—

бестраншейным способом; б

—

узкотраншейным способом

фильтры не только защищают пластмассовую дрену от заиле-

ния, но улучшают и усиливают приточность воды. Фильтры из

органических материалов (например, из ржаной соломы) перспек-

тивны еще и потому, что они длительно не снижают своей водо-

проницаемости в условиях интенсивного заиления (кольмата-

ции) благодаря способности к авторегенерации, к восстановле-

нию пористости в результате постепенного разложения материа-

ла фильтра.

Несомненным преимуществом закрытого бестраншейного пласт-

массового дренажа является, во-первых, высокая производитель-

ность труда при его строительстве (в

2—5

раз выше, чем при строи-

тельстве гончарного дренажа); во-вторых, непрерывность укладки,

исключающая возможные дефекты строительства, связанные со

смещением отдельных звеньев дренажных линий, и практически

полное устранение ручного труда; в-третьих, минимальное нару-

шение строения почвенного профиля, выполнение мелиоративно-

го строительства без выноса на поверхность неплодородных гори-

зонтов почв и почвообразующих пород (рис. 2.31). Поэтому но

сравнению с другими видами бестраншейный пластмассовый дре-

наж является экологически наиболее целесообразным.

Вместе с тем этот вид дренажа обладает и определенными не-

достатками. Он значительно легче, чем гончарный, деревянный

и другие виды закрытого дренажа, подвергается закупорке гидро-

окисью железа. При его применении в тяжелых почвах особен-

но актуальна задача обеспечения гидравлической связи пахотно-

го горизонта с дренажной трубой с помощью траншейных

фильтров из стабильных, хорошо фильтрующих материалов

—

щебня, гравия, шлака, керамзита и др. (рис. 2.35). Пластмассовый

дренаж пока несколько дороже гончарного.

299

Рис.

110. Объемные дренажные фильтры на пластмассовых трубах

(Р.

Эггельсманн, 1984). Материалы дренажных фильтров:

1

—

кокосовое волокно; 2

—

полипропиленовое волокно; 3

—

торфя-

ное волокно.

Общий вид готовых пластмассовых дрен с объемным фильтром

Гончарный (керамический) и пластмассовый дренажи получи-

ли широкое распространение для осушения почв разного генезиса,

гранулометрического состава и причин заболачивания. Эти виды

дренажа находят применение в различных природных зонах стра-

ны.

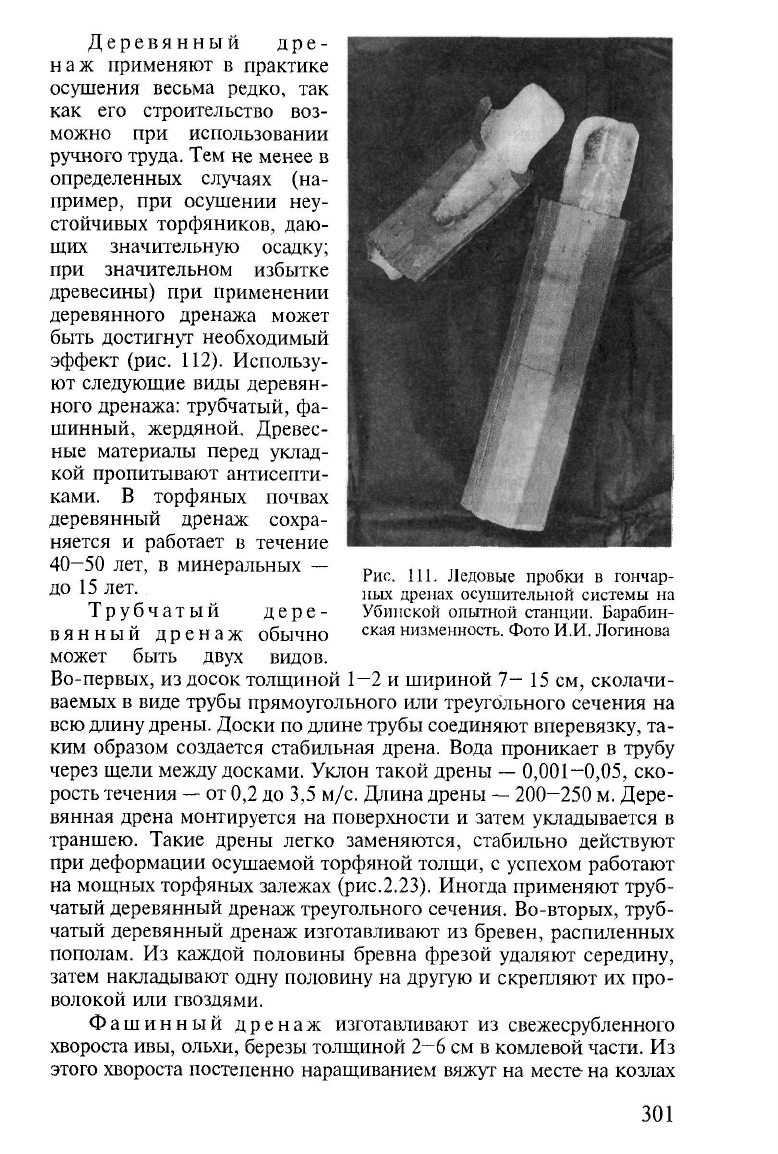

Однако следует отметить, что возможность их использования

ограничена территориями, где к началу расчетного периода про-

филь почвы свободен от мерзлоты или оттаивание мерзлоты про-

исходит сверху и снизу и она исчезает к началу теплого периода.

Если, однако, почва прогревается медленно весной, а ее оттаива-

ние наблюдается преимущественно в поверхностных горизонтах,

то ранней весной при таянии снега гравитационная вода попада-

ет в дрены, залегающие в мерзлотных горизонтах с большим запа-

сом холода. Там она замерзает. Ледовые пробки (рис. 111) пол-

ностью перекрывают дрены. Системы закрытого гончарного дре-

нажа прекращают свою работу в наиболее ответственный период

гидрологического цикла. В таких условиях оказываются мелиора-

тивные системы в Западной Сибири (например, в Барабинской

низменности), на Северном Урале, а также в других регионах

с длительно-сезонно-мерзлотными или постоянно-мерзлотными

почвами. Поэтому здесь нередко целесообразно отказаться от при-

менения закрытого гончарного или пластмассового дренажа и ис-

пользовать для осушения преимущественно каналы или каменный

дренаж.

300

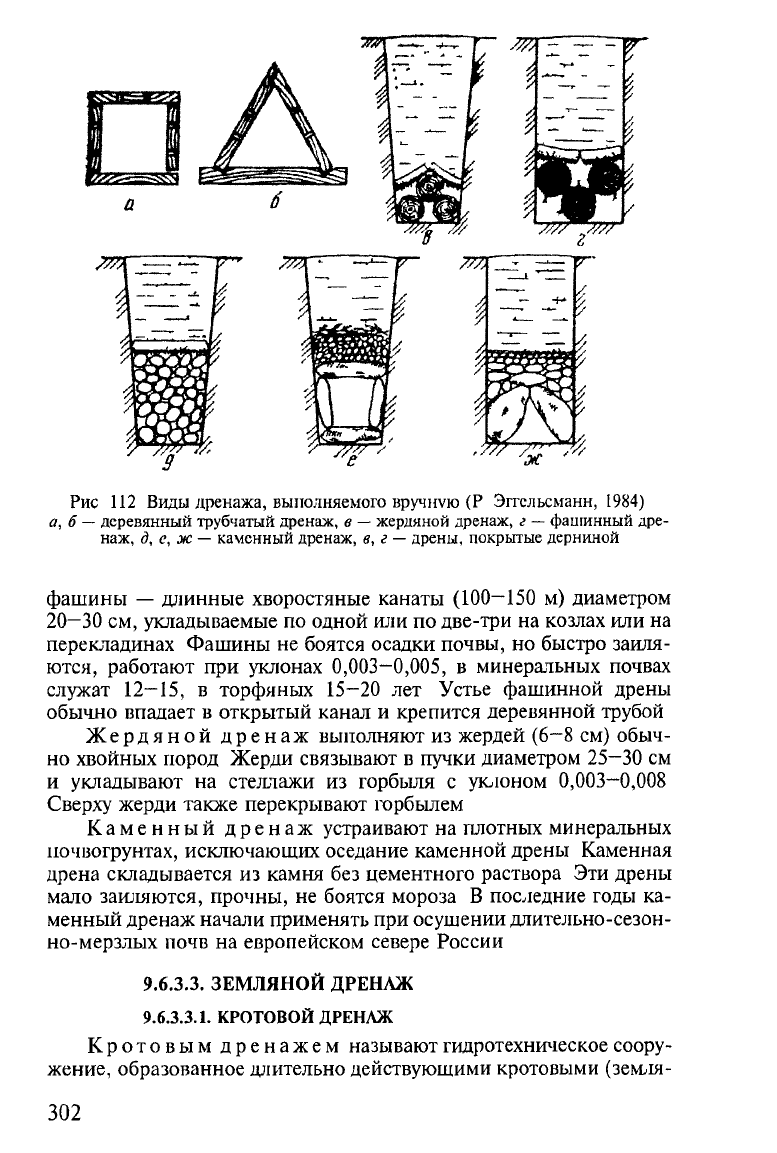

Деревянный дре-

наж применяют в практике

осушения весьма редко, так

как его строительство воз-

можно при использовании

ручного труда. Тем не менее в

определенных случаях (на-

пример, при осушении неу-

стойчивых торфяников, даю-

щих значительную осадку;

при значительном избытке

древесины) при применении

деревянного дренажа может

быть достигнуг необходимый

эффект (рис. 112). Использу-

ют следующие виды деревян-

ного дренажа: трубчатый, фа-

шинный, жердяной. Древес-

ные материалы перед уклад-

кой пропитывают антисепти-

ками. В торфяных почвах

деревянный дренаж сохра-

няется и работает в течение

40-50 лет, в минеральных —

до 15 лет.

Трубчатый дере-

вянный дренаж обычно

может быть двух видов.

Во-первых, из досок толщиной 1—2 и шириной 7—15 см, сколачи-

ваемых в виде трубы прямоугольного или треугольного сечения на

всю длину

дрены.

Доски по длине трубы соединяют вперевязку, та-

ким образом создается стабильная дрена. Вода проникает в трубу

через щели между досками. Уклон такой дрены

—

0,001-0,05, ско-

рость течения

—

от 0,2 до 3,5 м/с. Длина дрены

—

200-250 м. Дере-

вянная дрена монтируется на поверхности и затем укладывается в

траншею. Такие дрены легко заменяются, стабильно действуют

при деформации осушаемой торфяной толщи, с успехом работают

на мощных торфяных залежах (рис.2.23). Иногда применяют труб-

чатый деревянный дренаж треугольного сечения. Во-вторых, труб-

чатый деревянный дренаж изготавливают из бревен, распиленных

пополам. Из каждой половины бревна фрезой удаляют середину,

затем накладывают одну половину на другую и скрепляют их про-

волокой или гвоздями.

Фашинный дренаж изготавливают из свежесрубленного

хвороста ивы, ольхи, березы толщиной 2-6 см в комлевой части. Из

этого хвороста постепенно наращиванием вяжут на месте на козлах

Рис.

111. Ледовые пробки в гончар-

ных дренах осушительной системы на

Убинской опытной станции. Барабин-

ская низменность. Фото И.И. Логинова

301

Рис 112 Виды дренажа, выполняемого вручную (Р Эггсльсманн, 1984)

а, б

—

деревянный трубчатый дренаж, в

—

жердяной дренаж, г

—

фашинный дре-

наж, д, с, ж

—

каменный дренаж, в, г

—

дрены, покрытые дерниной

фашины — длинные хворостяные канаты (100-150 м) диаметром

20—30 см, укладываемые по одной или по две-три на козлах или на

перекладинах Фашины не боятся осадки почвы, но быстро заиля-

ются, работают при уклонах 0,003-0,005, в минеральных почвах

служат 12-15, в торфяных 15-20 лет Устье фашинной дрены

обычно впадает в открытый канал и крепится деревянной трубой

Жердяной дренаж выполняют из жердей (6-8 см) обыч-

но хвойных пород Жерди связывают в пучки диаметром 25—30 см

и укладывают на стеллажи из горбыля с уклоном 0,003—0,008

Сверху жерди также перекрывают горбылем

Каменный дренаж устраивают на плотных минеральных

почвогрунтах, исключающих оседание каменной дрены Каменная

дрена складывается из камня без цементного раствора Эти дрены

мало заиляются, прочны, не боятся мороза В последние годы ка-

менный дренаж начали применять при осушении длительно-сезон-

но-мерзлых почв на европейском севере России

9.6.3.3.

ЗЕМЛЯНОЙ ДРЕНАЖ

9.6.3.3.1.

КРОТОВОЙ ДРЕНАЖ

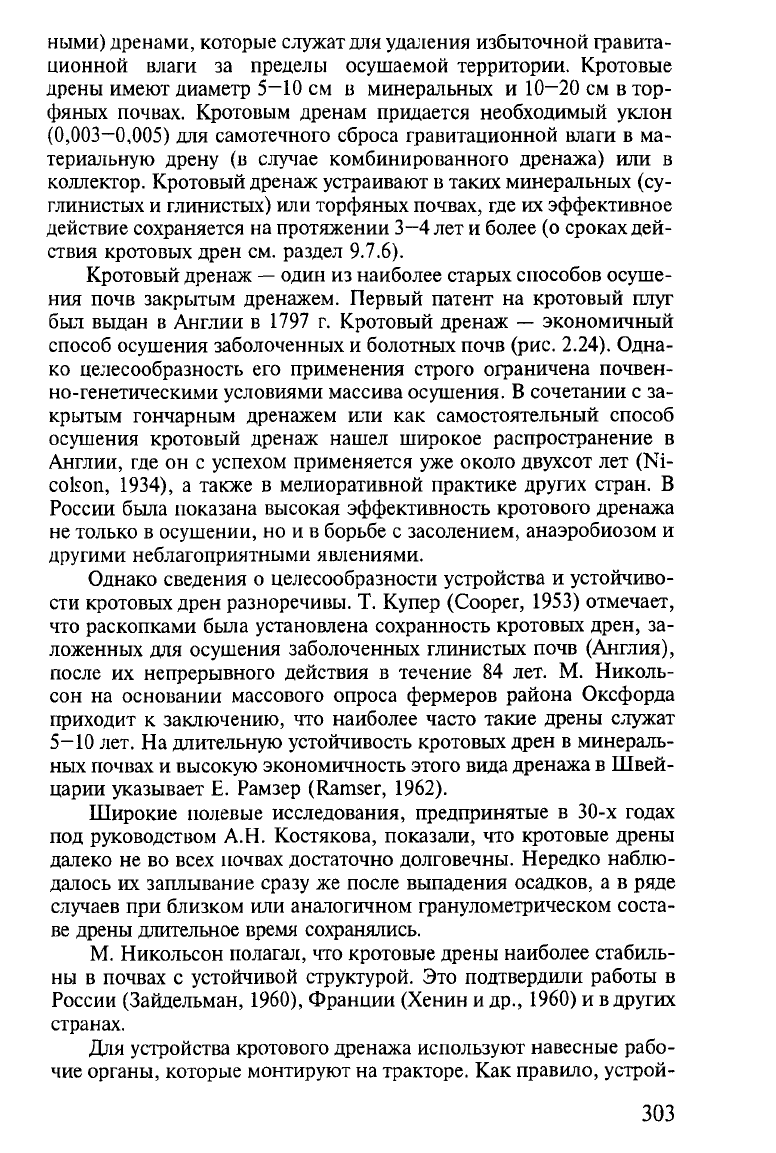

Кротовым дренажем называют гидротехническое соору-

жение, образованное длительно действующими кротовыми (земля-

302

ными) дренами, которые служат для удаления избыточной гравита-

ционной влаги за пределы осушаемой территории. Кротовые

дрены имеют диаметр 5—10 см в минеральных и 10—20 см в тор-

фяных почвах. Кротовым дренам придается необходимый уклон

(0,003—0,005) для самотечного сброса гравитационной влаги в ма-

териальную дрену (в случае комбинированного дренажа) или в

коллектор. Кротовый дренаж устраивают в таких минеральных (су-

глинистых и глинистых) или торфяных почвах, где их эффективное

действие сохраняется на протяжении

3—4

лет и более (о сроках дей-

ствия кротовых дрен см. раздел 9.7.6).

Кротовый дренаж

—

один из наиболее старых способов осуше-

ния почв закрытым дренажем. Первый патент на кротовый плуг

быт выдан в Англии в 1797 г. Кротовый дренаж — экономичный

способ осушения заболоченных и болотных почв (рис. 2.24). Одна-

ко целесообразность его применения строго ограничена почвен-

но-генетическими условиями массива осушения. В сочетании с за-

крытым гончарным дренажем или как самостоятельный способ

осушения кротовый дренаж нашел широкое распространение в

Англии, где он с успехом применяется уже около двухсот лет (Ni-

colson, 1934), а также в мелиоративной практике других стран. В

России была показана высокая эффективность кротового дренажа

не только в осушении, но и в борьбе с засолением, анаэробиозом и

другими неблагоприятными явлениями.

Однако сведения о целесообразности устройства и устойчиво-

сти кротовых дрен разноречивы. Т. Купер (Cooper, 1953) отмечает,

что раскопками была установлена сохранность кротовых дрен, за-

ложенных для осушения заболоченных глинистых почв (Англия),

после их непрерывного действия в течение 84 лет. М. Николь-

сон на основании массового опроса фермеров района Оксфорда

приходит к заключению, что наиболее часто такие дрены служат

5-10 лет. На длительную устойчивость кротовых дрен в минераль-

ных почвах и высокую экономичность этого вида дренажа в Швей-

царии указывает Е. Рамзер (Ramser, 1962).

Широкие полевые исследования, предпринятые в 30-х годах

под руководством А.Н. Костякова, показали, что кротовые дрены

далеко не во всех почвах достаточно долговечны. Нередко наблю-

далось их заплывание сразу же после выпадения осадков, а в ряде

случаев при близком или аналогичном гранулометрическом соста-

ве дрены длительное время сохранялись.

М. Никольсон полагал, что кротовые дрены наиболее стабиль-

ны в почвах с устойчивой структурой. Это подтвердили работы в

России (Зайдельман, 1960), Франции (Хенин и др., 1960) и в других

странах.

Для устройства кротового дренажа используют навесные рабо-

чие органы, которые монтируют на тракторе. Как правило, устрой-

303

ство кротовой дрены сопровождается расклиниванием почвы

крот-дренером.В этом случае возможны остаточные деформа-

ции, которые неблагоприятно сказываются на работе и на сохранно-

сти земляных дрен. Они особенно опасны на торфяных почвах.

В этой связи следует отметить два принципиально новых типа

крот-дренера, предложенных в Германии

А.

Шольцем (Scholz, 1967)

и Мекинхом в начале 60-х годов (цит. по Eggelsmann, Baden, 1963).

А. Шольц в качестве дренера рекомендует использовать острое ко-

льцо,

которое вырезает по линии кротовой дрены торфяной ци-

линдр. Следующий за кольцом пресс вдавливает этот цилиндр в

дно дрены. Таким образом, основной периметр кротовой дрены не

подвергается деформации и уплотнению. Автор установил, что та-

кие дрены работают в торфяных почвах более эффективно и более

длительно, чем дрены, образованные расклиниванием.

Дренажная фреза Мекинга формирует дрену на глу-

бине

0,8—1,6

м. Она вырезает в органогенной почве прямоугольные

дрены высотой 20 м и шириной 15 см. Фреза навешивается на гусе-

ничный трактор с давлением на почву менее 0,1 кг/см

2

. Таким об-

разом, использование фрезы Мекинга исключает возможность уп-

лотнения пористой торфяной почвы при строительстве.

9.6.3.3.2. ЩЕЛЕВОЙ ДРЕНАЖ

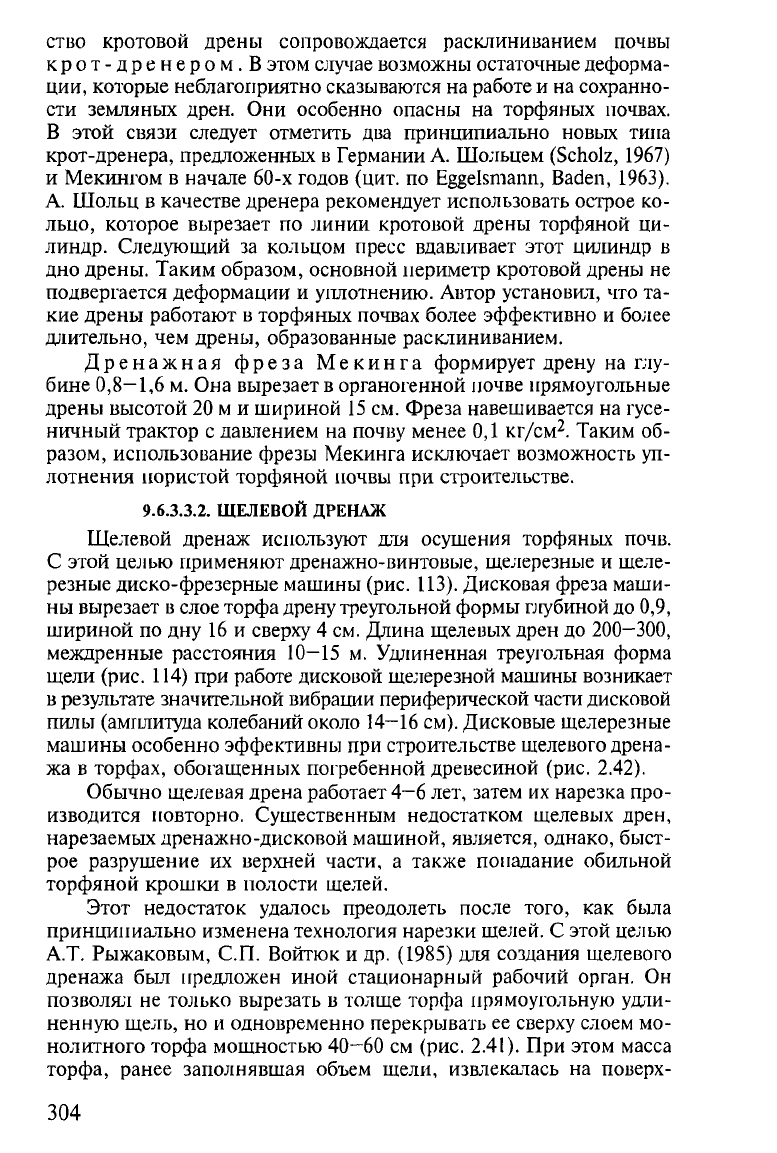

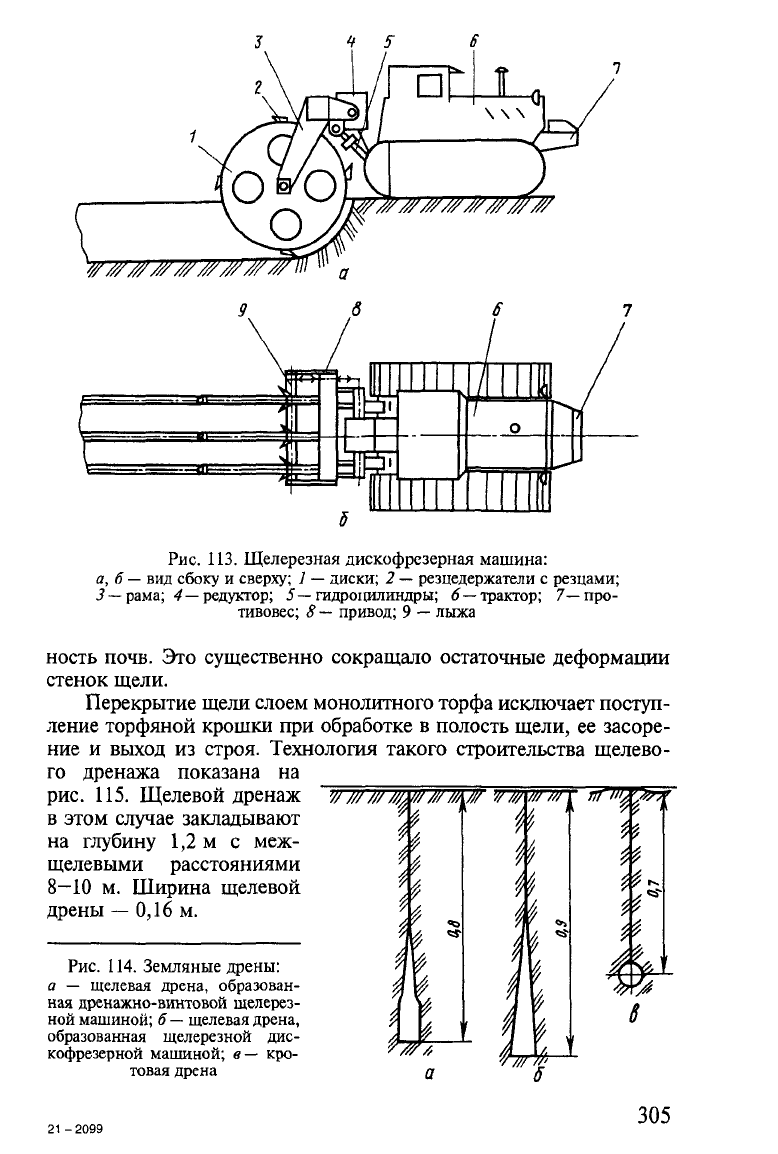

Щелевой дренаж используют для осушения торфяных почв.

С этой целью применяют дренажно-винтовые, щелерезные и шеле-

резные диско-фрезерные машины (рис.

113).

Дисковая фреза маши-

ны вырезает в слое торфа дрену треугольной формы пгубиной до 0,9,

шириной по дну 16 и сверху 4 см. Длина щелевых дрен до 200-300,

междренные расстояния 10-15 м. Удлиненная треугольная форма

щели (рис. 114) при работе дисковой щелерезной машины возникает

в результате значительной вибрации периферической части дисковой

пилы (амплитуда колебаний около

14—16

см).

Дисковые щелерезные

машины особенно эффективны при строительстве щелевого дрена-

жа в торфах, обогащенных погребенной древесиной (рис. 2.42).

Обычно щелевая дрена работает

4—6

лет, затем их нарезка про-

изводится повторно. Существенным недостатком щелевых дрен,

нарезаемых дренажно-дисковой машиной, является, однако, быст-

рое разрушение их верхней части, а также попадание обильной

торфяной крошки в полости щелей.

Этот недостаток удалось преодолеть после того, как была

принципиально изменена технология нарезки щелей. С этой целью

А.Т. Рыжаковым, СП. Войлок и др. (1985) для создания щелевого

дренажа был предложен иной стационарный рабочий орган. Он

позволял не только вырезать в толще торфа прямоугольную удли-

ненную щель, но и одновременно перекрывать ее сверху слоем мо-

нолитного торфа мощностью 40-60 см (рис. 2.41). При этом масса

торфа, ранее заполнявшая объем щели, извлекалась на поверх-

304

Рис.

113. Щелерезная дискофрезерная машина:

а, б

—

вид сбоку и сверху; 1

—

диски; 2

—

резцедержатели с резцами;

3—

рама; 4—редуктор; 5—гидроцилиндры; 6—трактор; 7—про-

тивовес;

I? —

привод; 9

—

лыжа

ность почв. Это существенно сокращало остаточные деформации

стенок щели.

Перекрытие щели слоем монолитного торфа исключает поступ-

ление торфяной крошки при обработке в полость щели, ее засоре-

ние и выход из строя. Технология такого строительства щелево-

го дренажа показана на

рис.

115. Щелевой дренаж

в этом случае закладывают

на глубину 1,2 м с меж-

щелевыми расстояниями

8—10 м. Ширина щелевой

дрены

—

0,16 м.

Рис.

114. Земляные дрены:

а — щелевая дрена, образован-

ная дренажно-винтовой щелерез-

ной машиной; 6

—

щелевая дрена,

образованная щелерезной дис-

кофрезерной машиной; в— кро-

товая дрена

оггшжжгг^

'А

е

21 - 2099

305